Abr 1, 2020 | Comunidad, Novedades

En las últimas dos semanas se duplicaron los casos de dengue.

Los números dicen suficiente: 1833 casos confirmados en lo que va del año, tan sólo en la Ciudad de Buenos Aires. De esa cantidad, 1576 sin antecedentes de viaje. En las últimas dos semanas se duplicaron los casos y la transmisión ya es principalmente autóctona, lo que da motivos para preocuparse. ¿Coronavirus? No, dengue.

Mientras la agenda mediática se ve saturada por alertas e información minuto a minuto de lo que sucede con el avance de la pandemia en el país, en lo que pareciera ser un segundo plano de la realidad, esta enfermedad de carácter regional se continúa transmitiendo sin que se hable demasiado de ello.

Nora Burroni, bióloga especialista en mosquitos e integrante del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, considera más riesgoso el dengue que el Covid-19 en las circunstancias actuales: “Una de las razones es que el serotipo que está circulando mayormente es el DEN-4, y la grandes epidemias de 2016 y de 2009 eran con DEN-1 Y DEN-2. La doble infección -es decir, anteriormente con DEN-1 o 2 y en este momento con DEN-4- puede dar más casos de dengue grave, los cuales pueden causar muertes.” Según el Boletín Epidemiológico Semanal (BES) que elabora la Gerencia Operativa de Epidemiología (dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires), el 55% de los casos confirmados fueron portadores del DEN-1, mientras que el 42% dio positivo para DEN-4, siendo estos dos serotipos los de circulación actual en CABA.

Otra razón de preocupación para la bióloga, también investigadora del CONICET, es que “este año se observó un aumento importante de la población del mosquito aedes aegypti”. “Estamos cursando la peor epidemia de dengue en las Américas. Eso es preocupante ya que aún hay bastantes días para que siga el dengue propagándose: marzo y abril suelen ser los picos de casos de este tipo de enfermedades.”

Así también lo informa el BES correspondiente a la semana del 27 de marzo. En el documento se deja constancia de estar transitando el período de alto riesgo -que va de marzo a junio-, en el que se advierte “presencia del vector con existencia de casos confirmados de dengue, fiebre chikungunya, fiebre zika o fiebre amarilla (con circulación viral regional confirmada)”. Es decir, con casos autóctonos que no presentan antecedentes de viaje a zonas de contagio.

Flores, Barracas y Villa lugano concentran el 53 por ciento de los casos porteños.

Las comunas más afectadas son la 7 -Flores y Parque Chacabuco-, la 8 -Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo- y la 4 -La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya. Y sólo tres barrios concentran el 53% de los casos: Flores (21%), Barracas (16%) y Villa Lugano (16%). Esto también demuestra que, si bien el dengue dista de ser una enfermedad que distinga clases sociales, es un dato objetivo que los barrios más carenciados -ubicados en el sur de la ciudad- son los más afectados debido a las condiciones de infraestructura y de provisión de agua que facilita la reproducción del mosquito.

Según Luana De Borba, investigadora del Grupo de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir, el aumento de casos sospechosos en relación con el mismo período en años anteriores se debe a “la introducción de un nuevo serotipo al país, al cual la población no tiene inmunidad previa.” Esta situación no sólo es riesgosa para la salud personal de los ciudadanos, sino también para la pública: “La presencia del vector en comunidades altamente densas y la circulación del virus hace que el riesgo de salud pública sea muy importante y pueda significar una alta carga a los sistemas de salud pública, pudiendo evitarse con el simple control del vector, un mosquito”, explica la investigadora.

Según el Ministerio de Salud de la Ciudad, actualmente está en marcha un Plan Operativo de Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Mosquitos Aedes aegypti (ETMAa), a partir del cual realizan distintas medidas, como capacitaciones, “descacharreos” organizados, principalmente en las comunas más afectadas, y protocolos vigentes y activos en todos los hospitales y centros de salud. Sin embargo, y como sostiene De Borba, “dada la cantidad de casos registrados en 2020 hasta ahora, parecería que las medidas no están siendo lo suficientemente eficaces como para combatir la enfermedad y requieren de una estrategia más acentuada en la concientización de la población en riesgo”.

A nivel nacional, también se llevan a cabo distintos planes de control y monitoreo que se dan a conocer al público a través del Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, es posible que haya un nivel de subnotificación de los casos oficiales debido a la escasez de kits de diagnóstico en determinadas regiones del país y a que muchas personas no acuden al médico frente a síntomas leves de la enfermedad. Mientras tanto, el número de casos en el país asciende a 2.942 infectados -con circulación viral en 15 provincias-, y ya son 6 los fallecidos por falla multiorgánica debido a dengue positivo.

En todo el país fallecieron seis personas por fallas multiorgánicas tras ser picados por el mosquito del dengue.

Mosquitos y paradigma químico

Los tiempos que corren de coronavirus y aislamiento social preventivo y obligatorio, tampoco son de gran ayuda. Debido a la cuarentena, los monitoreos con sensores de presencia del mosquito y las acciones de control y divulgación se detuvieron para enfrentar una crisis que parece más acuciante debido a la alta tasa de contagio del Covid-19. Además, las casas no sólo se convierten en el espacio único de las familias, sino que también en sitios ideales de contagio y transmisión por parte de los mosquitos. Esto se debe a que los seres humanos están rodeado de potenciales criaderos para estos insectos: y no son los charcos, lagunas ni ningún tipo de espejo de agua, sino floreros, recipientes y neumáticos, entre otros objetos. Ya que el aedes aegypti es un mosquito doméstico, por lo que cumple todos los requerimientos de reproducción en zonas urbanas y viviendas, específicamente.

Sin embargo, el aislamiento también es una buena oportunidad para hacer limpieza. “El dengue se detiene controlando la población de mosquitos, lo cual es muy fácil si uno piensa que son tachos y estructuras en las viviendas que pueden acumular agua”, explica Burroni. “Hay que eliminarlos en estados inmaduros y descacharrar y limpiar los recipientes que no se tiran en el invierno, si todos los ciudadanos lo hacen a conciencia, la población de este mosquito baja al año siguiente. Y obviamente hay que mantenerlo bajo.”

No obstante, para Nicolás Schweigmann, doctor en Ciencias Biológicas y jefe de investigación del Grupo de Estudios de Mosquitos (GEM), las acciones y medidas que se toman no son suficientes: “Lo histórico es hablar de dengue y el descacharrado cuando la transmisión es inminente o ya se inició. Lo histórico es responsabilizar al ciudadano cuando el Estado tiene responsabilidad en que no existan criaderos en las cementerios, escuelas, edificios públicos y hospitales (donde hay criaderos actualmente) y cubiertas de vehículos en las aceras de gomerías, cementerios de chatarra en zonas urbanas, etcétera. Hay que trabajar en prevención durante el invierno.”

Esta insuficiencia de las medidas se debe, según el especialista, a que la sociedad está atrapada en el paradigma químico que entiende la fumigación -con insecticidas y repelentes de capacidad sobreestimada- como única forma de eliminación del mosquito, cuando está comprobado que éste “se instala en nuestras viviendas porque le damos la oportunidad de proliferar en los recipientes que contienen agua. Controlar solo una de las siete etapas del ciclo de vida del mosquito no te protege en forma definitiva”, sostiene Schweigmann: “El mosquito responde favorablemente al paradigma químico, está preparado para morir ya que de 330 huevos, con que sobrevivan sólo dos y sean exitosos, esto permite que la población mantenga sus números. Hay que actuar sobre los criaderos, pero no se le explica a la población ni se le enseña como luce una larva.” Para el biólogo, faltan educación, calidad de la información -los medios desinforman y subestiman la epidemia- ; y, principalmente, mejores acciones de prevención por parte de las autoridades.

Mar 25, 2020 | Novedades, Vidas políticas

Daniel tiene 28 años, vive en Merlo y se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para hacer su jornada de trabajo como vendedor de paltas en la zona de Congreso. Tomaba dos colectivos y el tren para llegar al Mercado Central y comprar su mercadería. Luego, un colectivo y dos líneas de subte lo dejaban en el lugar de trabajo que ocupaba los 13 años. El jueves pasado, ANCCOM conversó con él sobre el desarrollo de su labor en medio del distanciamiento social y la posibilidad inminente de la declaración de la cuarentena total obligatoria. “Nos está afectando una banda. Yo en general salgo para ganarme aunque sea 800 pesos por día. Ya la semana pasada, antes de la cuarentena, sacaba apenas 500, dijo. Además sostuvo: “La cuarentena total a nosotros nos arruina. No sé qué vamos a comer. No sé qué voy a hacer”.

Un discurso similar tuvo Mirna Martínez, de 36 años, vendedora de flores en un puesto de Tucumán y Callao. El negocio es un emprendimiento familiar que tienen hace 16 años su madre y su hermano, donde ella trabajaba para poder solventar los gastos que le acarrea la Carrera de Enfermería. Mirna dice tener la suerte de que su marido tiene un sueldo fijo y puede mantener los gastos de su hogar. Sin embargo, el resto de su familia no cuenta con las mismas posibilidades: “Nosotros somos independientes: no trabajamos, no hay plata. Esto es el día a día”. Hasta el jueves pasado, dice Mirna, la venta ya había caído un 70% debido a la disminución de la gente en la calle. Ahora, el puesto floral directamente está cerrado.

La mayoría de las y los vendedores destacaron también la importancia de tomar medidas preventivas de cuidado y distanciamiento. “Los últimos días estaba yendo a mi puesto más que nada porque hay una mecánica de laburo que si no vendo las revistas en determinado tiempo las tengo que pagar yo. No me quedaba otra que tratar de alivianar lo que se me iba juntando de deuda con los proveedores. Ahora no sé…”, dice Ana, de 55 años, vendedora de un puesto de diarios.

El trabajo informal y monotributista se ve afectado de manera inmediata, como ningún otro sector, por la medida decretada de cuarentena preventiva y obligatoria. Adevertidos de esta situación, el ministro de Economía Martín Guzmán y su par de Trabajo Claudio Moroni anunciaron el lunes desde la quinta presidencial de Olivos medidas para proteger al sector: la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes informales o monotributistas de clase A y B que cubre a personas entre 18 y 65 años. El ingreso implica un pago único de 10 mil pesos por el mes de abril que puede repetirse si las circunstancias lo ameriten.

“Este ingreso familiar de emergencia -dijo Guzmán- va a beneficiar a aproximadamente 3 millones 600 mil hogares en la Argentina”. La medida se dirige a personas con trabajos independientes –argentinas y argentinos nativos, naturalizados o residentes legales con más de dos años- cuyas familias no reciben otro ingreso ni están protegidas por otras prestaciones del Estado. “No es un ingreso para jubilados o pensionados, tampoco para quienes reciben programas asistenciales: es un ingreso para trabajadores que quedan en situación de vulnerabilidad”, dijo el titular de Economía. La excepción son las familias que reciben la AUH, que es un programa compatible con el ingreso familiar de emergencia.

“El sistema va a ser muy simple”, dijo Moroni. Las normas las pautará ANSES y el Ministerio de Trabajo. Según dio a conocer el ministro habrá una página web donde se podrá hacer la inscripción en un plazo entre 10 y 15 días. “Esperamos que en los primeros días de abril ya esté habilitada la aplicación”, concluyó Moroni.

Para el gobierno nacional, esta medida viene a completar el paquete económico y de ayuda social anunciada la semana pasada por los ministros Guzmán, Matías Kulfas y Daniel Arroyo. Entre las medidas económicas se encuentran la exención del pago de contribuciones patronales a sectores afectados de forma crítica por la pandemia, la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y el refuerzo del seguro de desempleo. En cuanto a las resoluciones dirigidas a las y los más vulnerables, anunciaron la implementación de un pago extraordinario de 3.103 pesos para quienes perciben la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el cobro adicional de 3.000 pesos para jubilados o pensionados con la mínima y el refuerzo en la provisión de alimentos en comedores comunitarios y espacios de contención de sectores vulnerables. Otras medidas consisten en el relanzamiento del plan Procrear y el establecimiento de precios máximos por 30 días para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos. El interrogante es si alcanzará.

Mar 18, 2020 | DDHH, Entrevistas

“Estoy en contra de todos los fundamentalismos, inclusive los de la memoria”, afirma Jelin.

“Cuando se dice memoria en singular significa que hay alguien que va a decir lo que se tiene que recordar y pensar, y yo estoy absolutamente en contra de la idea de que eso tiene algo que ver con la democracia”, lanzó Elizabeth Jelin para dar cuenta de su postura sobre el tema. Las memorias son plurales y diversas y se desarrollan en diferentes temporalidades, convirtiéndose en el foco de luchas sociales y políticas. Hablar de una memoria es antidemocrático. “Estoy en contra de todos los fundamentalismos, inclusive los de la memoria”, afirmó con contundencia. Una sociedad democrática permite que todos los grupos tengan el espacio para expresarse y los límites tienen que ver con la violencia, no con la censura o la limitación de la palabra. Jelin agregó: “La noción de democracia implica que hay un adversario, y que éste tiene los mismos derechos que yo en expresarse en la esfera pública”.

En su último libro, La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social, Jelin dice que hablar de memorias significa siempre hablar de un presente. No se trata tanto del pasado, sino de la manera en que se construye un sentido del pasado, que se actualiza en el presente y también en relación al futuro deseado en los actos de rememorar, olvidar y silenciar. La historia se desarrolla con acontecimientos encadenados unos a otros, y las memorias también. “Lo que es significativo en un momento, puede dejar de serlo después, y a lo que nadie le prestó atención, puede ser importante luego. No hay manera de que podamos prever esto de manera clara, lineal y explícita”, advirtió Jelin. Y es que las memorias nunca son únicas, acabadas y definitivas, sino que, por el contrario, son disputadas, tanto las palabras como los silencios, en los debates políticos e ideológicos de sus épocas.

En este contexto, Jelin habló sobre lo que significaron los juicios a las juntas y la importancia del funcionamiento del aparato institucional: “Me parece importantísimo y central que haya habido juicios a los represores de la Argentina dictatorial, y en ellos, como en toda institucionalidad jurídica, hay un ritual, normas y penas graduadas. Y en algún momento la gente sale de la cárcel. Eso hace a las prácticas democráticas y ciudadanas”. No es un tema que presta a debate ni que debería preocupar, dice Jelin, sino que indica que las instituciones democráticas funcionan y juzgan por casos específicos, no por una especie de ley del más fuerte. “Celebro que funcionen, aún cuando odio la idea de encontrarme a un represor por la calle”, enfatizó. Los juicios van a terminar en algún momento, pero no así las penas, que pueden seguir por mucho más. Jelin cree que gran parte de los represores se morirá antes de las sentencias y entonces, lo que es preocupante es la lentitud de la justicia.

“Lo significativo este momento, puede no serlo después, y a lo que nadie le prestó atención, puede importar luego.»

Los silencios, los olvidos y los baches también ocupan un lugar central en las memorias. En su libro, Jelin asegura que lo que el pasado deja son huellas en documentos y papeles y en el mundo simbólico. Estas huellas no constituyen “memoria” hasta que no son evocadas y ubicadas en un marco que les otorgue sentido. La dificultad, entonces, radica no sólo en los pocos registros, sino en los impedimentos para acceder e interpretar esas huellas, ocasionadas a veces por mecanismos de represión y desplazamientos. Los juicios tienen una doble importancia ahí, además de juzgar y condenar según las leyes, también se ocupan de investigar lo que pasó en casos específicos para descubrir lo que sucedió con personas con nombre y apellido. “Va a haber cosas que no se sepan, pasa en todos los ámbitos de la vida. Silencios hay siempre. El asunto es cuando esos silencios son históricos, que impiden conocer. A esta altura, por los juicios, evidencias, materiales de la reconstrucción de los sitios de clandestinidad, por documentos y testimonios, sabemos un montón de cómo funcionó el aparato represivo durante la dictadura”, afirmó Jelin. Quedan huecos, no se sabe qué pasó exactamente con personas específicas, pero se sabe el patrón, lo sistemático. La verdad histórica general está, lo que falta es la verdad “jurídica”, que se maneja a través de casos, porque no se puede condenar en abstracto, sino por crímenes determinados.

“La democracia implica libertad de palabra y de escucha”, afirmó Jelin. Libertad para escuchar diferentes voces y para expresarlas, donde toda censura es una limitación a los procesos democráticos. “La experiencia indica que prohibir ciertos discursos, llamados negacionistas, no garantiza nada. En cambio, en Alemania, Italia, España y Francia, los grupos de derecha están más fuertes que nunca. Muchos nos preguntamos si hay un efecto boomerang”, teorizó. En Argentina los discursos que relativizan la violencia de la dictadura no son negacionistas. No niegan lo que sucedió, sino que lo justifican o lo relativizan. “Si alguien sale a decir que no hubo vuelos de la muerte y se le prohíbe decirlo, ¿qué va a hacer? Lo va a gritar más fuerte”, explicó y puso un ejemplo: “Hace unos días vi una nota del que, para muchos, es el emblema de lo que llaman negacionismo, Darío Lopérfido. Decía lo mismo de siempre, que los derechos humanos son un curro. Si se le hubiese prohibido publicar eso, hubiese salido gritando y sería un escándalo. En cambio, así, pasó desapercibido”. El problema con la discusión sobre el negacionismo es que no se sabe claramente qué se dice cuando se habla del término. Es una zona gris de malentendidos, según la autora.

Los temas que más le preocupan hoy a Jelin están lejos del negacionismo y tienen que ver con los derechos humanos. A casi cuarenta años de la transición democrática, la noción sigue estando restringida a la dictadura. “A mí me preocupa muchísimo los chicos wichis que se mueren de hambre, la desnutrición, los femicidios, las violencias extremas que vivimos hoy y que también son parte de la historia”, relató. Las marchas feministas, como la del 8M, estuvieron vinculadas a temas de género y fue de una magnitud enorme que afecta a lo que se vive hoy. “Si tenemos instituciones que se preocupan por los derechos humanos, necesitamos políticas activas que tengan que ver con estas preocupaciones actuales”, insistió.

Hay continuidades con el pasado (el pañuelo verde y el blanco), desplazamientos de actores que han mutado (Nora Cortiñas en el escenario de la marcha del 8M), pero los dramas actuales son otros. Las muertes de mujeres por violencia de género, más de 70 en lo que va del 2020, embarazos no deseados, discriminación de diversidades sexuales, y más, son cosas que atañen a los derechos de las personas. “Por suerte tenemos una población que sabe movilizarse”, recalcó Jelin, aunque advirtió que pocas veces tiene resultados inmediatos y efectivos, y que sin embargo, hay que persistir. “La campaña del aborto tiene más de veinte años y recién hace uno se autorizó el debate”.

“Si alguien dice que no hubo vuelos de la muerte y se le prohíbe decirlo, ¿qué va a hacer? Va a gritarlo más fuerte.”

También hay otro debate que tiene que ver con el espacio público y de quién es, que se pone en juego cuando hay grafitis y pintadas, sobre todo de los movimientos sociales y feministas cuando marchan. “Siempre un derecho entra en colisión con otro. El debate se ve más claro con los piqueteros, que tienen su derecho a protestar, y los que reclaman su derecho a circular libremente”, mencionó. Los conflictos del espacio público se pueden poner en términos de comodidades cotidianas, por ejemplo un vecino escuchando música muy fuerte, o en términos de disputas políticas, que aparece en las marchas, las campañas electorales donde los partidos pegan sus carteles unos encima de otros. “Si el espacio es público, es para todos y todas”, concluyó.

“Mucha gente piensa que hay una pedagogía de la memoria, que hay que transmitir lo que ellos creen que hay que transmitir”, afirmó Jelin. Lo que cuestiona la socióloga no son los mecanismos pedagógicos, o los debates que plantean cómo enseñar la historia; sino la idea de que enseñar o decir algo va a llevar inexorablemente a que la gente sienta y piense eso. “Se pueden dar herramientas, que es lo que se hace en una sociedad democrática, para pensar: películas, ejercicios o visitas, pero cómo se apropia la nueva generación de esas herramientas es incierto y nada lo garantiza”. No habría una linealidad que indique que los chicos en las escuelas van pensar lo que sus maestros les enseñen, y esto se ve, para Jelin, en los casos europeos, como Italia, donde los jóvenes han sido educados desde la posguerra y sin embargo, el fascismo crece de una manera enorme. “Esa es una preocupación muy grande, quiero saber qué es lo que pasó como para que todo un período histórico democrático termine con tal crecimiento de las fuerzas de derecha”, finalizó.

Mar 10, 2020 | Entrevistas

«Se me agotaron las formas de contar las cosas del sistema y me moví al género negro», cuenta Ferrari.

Kike Ferrari nos recibe con un abrazo en su departamento de Balvanera. Se toma unos minutos para cambiarse y nos propone comprar “unos tubos” en el almacén que está a la vuelta de su casa. Ya con una caja de cartón de contiene seis latas de cerveza, volvemos a subir los once pisos por ascensor de un edificio antiguo renovado hasta parecerse a un hospital retrofuturista. En casa nos encontramos con su madre y sus tres hijos, que juegan a la Play Station en un living repleto de libros, parte de una biblioteca que continúa en el cuarto donde el autor tiene su estudio.

Entre el año pasado y este, Enrique publicó dos obras que se alejan del género al que se lo asocia: Todos Nosotros, una novela en la que un grupo de amigos de orientación trotskista viaja en el tiempo para matar a Ramón Mercader (el asesino de Trotsky) y El oficio de narrar, un pequeño libro ilustrado por Apo Apontinopla que conjuga el relato de la desintegración de una pareja con el arte de la escritura.

Con gestos veloces deposita dos latas y tres vasos en una mesita antes de acomodarse en el sofá. El disco Closing Time, de Tom Waits, suena en la computadora como un reflejo del espíritu presente en su obra. “Este fue el primer disco que compré en CD”, comenta. El ambiente familiar impregna la atmósfera en amalgama con su remera de Black Sabbath, un busto de Marx y el escudo de River Plate que adorna el vaso de cerámica donde nos sirve un trago mientras reflexiona:

“El oficio de narrar es mejor que muchas de las cosas que escribí. Da un tono más poético porque es literatura de shock, una cosa que yo habitualmente no hago. Estaba atravesando una crisis de pareja que terminó en separación hace como ya dos años. No hago catarsis, no hago autoayuda. El poemita de lo que siento es una cosa que a mí me rompe las pelotas. Pero tiene un material subjetivo que muy pocos de mis otros textos tienen. Viene acompañado con unos dibujos alucinantes de Apo. Era la única forma de que ese libro funcionara, sino no es un libro, es un cuento largo. Debía tener esta forma-objeto. Sentí como casi nunca en mi vida que esa separación era un evento de lo privado, así que empecé a escribir como un diario de crisis para mí mismo. Llené dos o tres cuadernos, releí y encontré material narrativo. Seleccioné de ese torrente una serie de entradas que me permitían contar vagamente la historia de una desintegración de pareja que ya no era la mía, sino la de alguien más con reflexiones sobre el oficio, destilar las cositas que aprendí de este trabajo. Por eso lo quise publicar por separado.

«El poemita de lo que siento es una cosa que a mí me rompe las pelotas», dice Ferrari.

En tus otras obras está mucho más oculta la cotidianeidad…

Es una instancia que no creo que se vaya a repetir. Estoy alejado del realismo minimalista. Este texto es como una última aproximación. A mí para contar lo que tengo ganas de contar no me sirve.

El género negro parece el que mejor te calza para contar lo que querés. ¿Lo elegiste o te llegó?

Las dos cosas. La mejor respuesta para retratar una sociedad criminal es hablando de los crímenes. Retratás una red de trata y así también el trabajo alienado en su peor versión. Retratás el narco (mis amigos mexicanos lo hacen mucho) y en realidad estás retratando el capitalismo posfordista. Pero la razón central porque llegué al género negro es porque me parece muy interesante de leer y muy interesante de escribir. En algún momento se me agotaron las formas de contar las cosas que yo quería contar del sistema o las hipótesis políticas que me interesaban contar y me moví a ese género.

Si no te quedabas en lo ensayístico.

Y la política se va conmigo a cualquier lado que vaya. Porque es un interés que ocupa un montón de horas de mi vida desde hace treinta años. A mí lo que me interesa es contar las mejores historias posibles. Divertirme escribiéndolas y averiguar si a mí me divertirían como lector. Los intereses más profundos que yo tengo están ahí.

¿Y cuáles son esos intereses?

En el 90% de mis textos está la pregunta por la personalidad, cómo juega la individualidad alrededor de lo colectivo, como uno se construye con los otros, la amistad como tabla de salvación al marasmo de una sociedad en retroceso. Porque son preocupaciones centrales de mi vida y cuelan en lo que escribís.

«En el 90% de mis textos está la pregunta por la personalidad, cómo juega la individualidad en lo colectivo».

En la ciencia ficción estadounidense del siglo XX había un gran temor al avance de la tecnología mientras que la ciencia ficción soviética y el movimiento beatnik más bien la abrazaba como una gran esperanza. ¿El género es determinante para contar lo que te interesa?

La hipótesis del gran capitalismo es que la tecnología va a remplazar al ser humano en el trabajo y dejarte en la miseria. Porque tu laburo es el de la máquina. La hipótesis de la utopía comunista es que la máquina va a reemplazar el trabajo para que vos puedas vivir una vida plena. Con el género negro pasa eso desde muy temprano. (Dashiell) Hammet es programático en eso. En Black Mask son programáticos de eso. “Queremos contar esto como nos parece que es la forma de contar este momento del capital”. El tema es que ese momento del capital pasó y el género fue mutando para sobrevivir. Para eso se fue poniendo cada vez más y más plebeyo. Más permeable. Más poroso. Las últimas mejores novelas policiales que leí no son novelas policiales. La mejor es La ciudad y la ciudad, de China Miévile, un autor inglés que recomiendo enfáticamente. Y es una novela de ciencia ficción. Porque de hecho las mejores novelas de ciencia ficción son novelas de género negro.

Lo que pasa con el cyberpunk

Nigromante es una novela policial. Sueñan los androides con ovejas eléctricas es una novela policial. La saga de (Donald) Harrison, Luz y Nuevo Swing son novelas de género negro. Y el género negro está haciendo el mismo recorrido. Todos nosotros no es solo una novela de género negro. Nos venimos olvidando los apellidos de las cosas. Entonces decimos “géneros” y no decimos “géneros populares”, que es el nombre completo. Y los géneros populares, por definición, son bastardos. Son plebeyos. Mixturados, racialmente impuros. Porque es lo interesante. Sino es un bodrio. Los cruces entre el jazz y el rock, son géneros populares. Donde cristaliza y se transforma en una cosa única es un bodrio

De otra forma no llega, no permea.

Deja de respirar.

Hace unos años te catalogaban como un escritor “proletario” que trabajaba limpiando los baños del subte. ¿Se impuso la literatura sobre ese personaje?

El plan que yo tenía en relación a los peligros del personaje se fue cumpliendo. Nunca más di la nota del mameluco. Nunca más me lo puse. Dejó de estar en la portada de mis libros.

Además el subte es un espacio bastante afín a la política. Está la revista El Andén, la Radio del subte…

Los compañeros construyeron un sindicato distinto. Anacrónico. Más parecido a las viejas organizaciones obreras. Es un centro cultural, el lugar donde te juntás con amigos, donde vas a llorar cuando tenés un problema. Y donde prefigurás y peleás la paritaria de todos los años. El sindicato me permite esto. El laburo en el subte tiene la ventaja de no ser tan largo en horas. Permite ordenar tu vida, los horarios para poder hacerlo. “El escritor del subte” no lo fui a buscar. Sucedió.

Sos escritor, fuiste a laburar al subte y alguien vendió una nota a un medio sobre eso.

Estuvo bien que yo lo haya aprovechado y está bien salir de ahí ni bien uno puede. Ahora mi libro está por salir en Estados Unidos. Si tengo que jugarles el personaje lo voy a hacer otra vez. Porque sé para qué sirve y sé cuándo puedo salir de ahí. Hay un ámbito comercial con el que hay que laburar. También depende de cómo le vaya al libro. Si tiene un arranque espectacular sin necesidad de “hacerles el obrero”, excelente. Acá no lo hago más.

El mercado editorial argentino se sigue rigiendo por esas cosas.

Un montón. Una compañera que coló en el movimiento feminista se comió una bronca porque tiene varios hijos. Y se monta ella un personaje alrededor de eso. La novela de la piba se defiende sola. Sin embargo no usar eso es una estupidez. Pero es un oficio. Un trabajo. Hay unas herramientas que aprender, una serie de convenciones que hay que respetar o dejar de respetar. Y es un trabajo hermoso, además. Si uno no lo toma como un trabajo le está bajando el precio. El problema es que en este sistema de mierda el trabajo tiene muy mala prensa. Porque estamos pensando en el trabajo alienado, el que no es tuyo. Yo estoy adentro de mis textos y lo sabemos todos. Siendo un autor de mi tamaño es muy difícil estar tranquilo y decir “la literatura va a pagar esta parte y el trabajo asalariado va a pagar esta otra”. Yo acabo de armar un taller desdoblado en dos días. Sábado y miércoles. Cuatro y cinco participantes. Esos talleres me pagan el alquiler. Pero si alguien tiene la receta para vender 15 mil ejemplares, le digo que la ponga en práctica. Si fuera re fácil vender algo usando el tema del momento, yo lo haría. Lo firmaría con el nombre de otro y no me empaño el nombre. No es tan fácil escribir un éxito. Pero hay que salir a tiempo del personaje. Si no, corrés el riesgo de que el personaje te coma. A mí me tienen que importar los libros que se vendan únicamente en el sentido en que me ayudan a pagar el alquiler. Después me interesan que los textos sean leídos. Pero la literatura está en otro lado. Está en el encuentro con los lectores. Si son un montón es mejor porque rebota más, el eco es más grande, lo que vuelve es más fuerte y te acomoda mejor. Pero los términos del mercado y los términos de la literatura son diferentes. Están en otro lugar. Nos tendría que importar menos.

Mar 10, 2020 | Géneros, Novedades

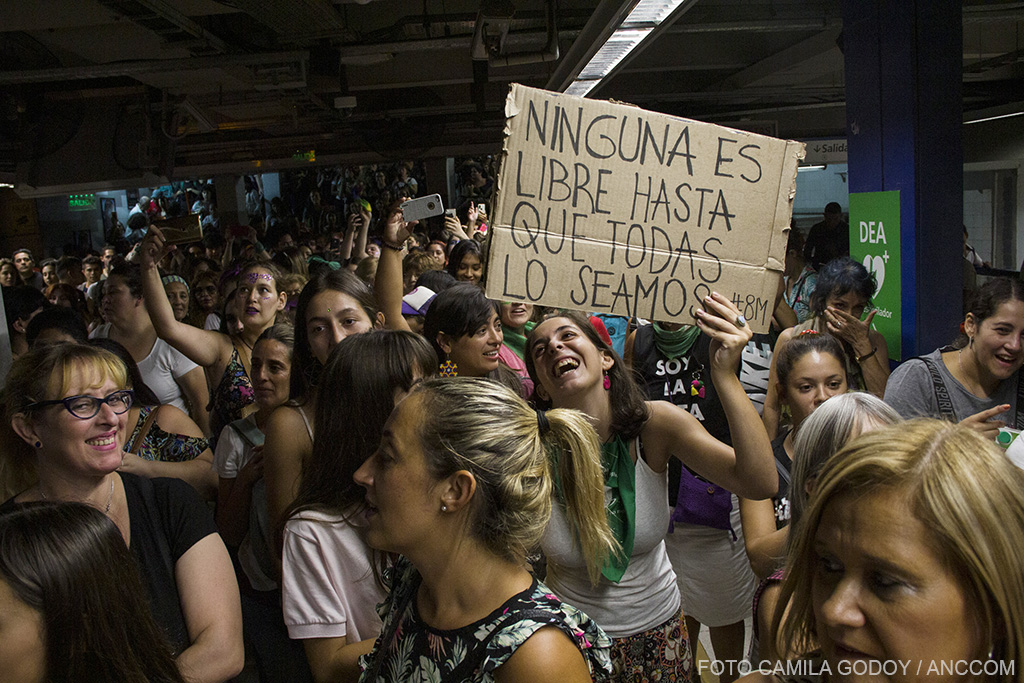

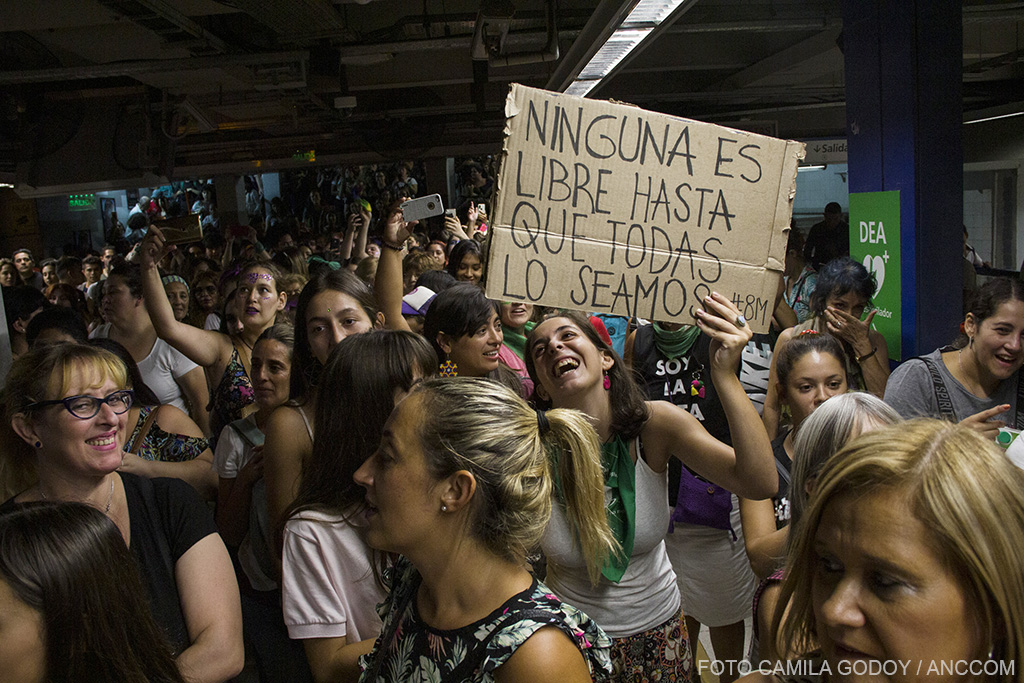

Poco antes de las 16 todavía la estación no explota de personas. Todavía no son tantas las que se juntan, pero con cada tren que arriba se van sumando decenas al montón. En realidad, Constitución siempre está repleta de gente, pero hoy tiene un tinte diferente. Mucho violeta, más de lo habitual, llama la atención, enseguida. Hay algo característico que se distingue: los brillos, el pañuelo y los labios pintados. Para muchas son como uniformes. Van asomando los carteles que expresan las consignas como gritos al cielo: “Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar”, “Nadie le preguntó a mi agresor cómo iba vestido”, “No nací mujer para morir por serlo”. En un brazo se lee un “LIBRE”, así, en mayúsculas, con letras plateadas y brillantes. No es un anhelo, es una promesa: las mujeres hoy se juntan porque quieren ser libres.

Es 9 de marzo y están de paro. Ayer domingo fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora pero el paro se realiza hoy, lunes, bajo la certeza de que “si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. En Argentina, solo en marzo hubo seis femicidios, lo que acumula 69 en lo que va de 2020.

Encuentros, amigas que esperan a otras amigas, familias enteras, compañeras de trabajo, adolescentes, niñas y niños, adultas, pibas solas, pibas en grupos. Todas en la estación, listas para ir al Congreso. Un grupo de 20 jóvenes se acomoda en ronda. Tiran en el centro sus mochilas, el glitter, las pancartas. “Nosotras nos nucleamos todas en la Facultad”, explica María, una estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Lomas de Zamora. “Somos todas compañeras que tratamos de involucrarnos en la realidad de nuestro país. Es una construcción necesariamente colectiva; juntas podemos cambiar el mundo”, afirma mientras espera que se unan más pibas a la manada. A un costado, está Micaela junto a su hermana y unas amigas. También son estudiantes universitarias de zona sur. “El feminismo nos interpela a todas de diferentes maneras”, dicen, “venimos porque nos conecta y nos emociona”.

Cerca de ellas está Romina Domínguez, que viene desde Longchamps. Está con sus hijas -una adolescente y otra de tres años- con las amigas de la más grande y con su ahijada. Mientras ataja a la más chiquita que se distrae con todo lo que pasa a su alrededor, espera a su hermana, que viene desde Temperley. Aunque cree que la sociedad todavía no está lista para tantos cambios, marcha porque quiere que sus hijas “sean libres de pensar lo que quieran” y que “no salgan con miedo a la calle”.

A un costado se congregan Graciela, Nélida, Ana, Fabiana, Gabriela y Florencia, que llegaron en tren desde Almirante Brown. En sus remeras se lee “Unidxs y organizadxs”, una organización peronista que, entre otras cosas, trabaja en conjunto con el municipio en auxilio a aquellas mujeres en situaciones de violencia. “Es importante venir para visibilizar las diferentes realidades que viven las mujeres y las disidencias sexuales”, afirma Gabriela. Graciela agrega que viene por sus hijas y sus nietas: “Yo quiero para ellas un futuro sin violencia”.

Apenas pasaron unos minutos de las cuatro de la tarde cuando llega la estampida proveniente de La Plata. Son decenas las mujeres que atraviesan los molinetes para hacerse paso: ha arribado a destino la marea feminista del tren Roca. Una chica de no más de 15 años sostiene un cartel naranja que con letras negras anuncia “en la voz de mis hermanas escucho la revolución”. Grupos y grupos llegan y se unen a los que ya estaban. Aparece la bandera multicolor del movimiento LGBT+, más carteles, más glitter, más pañuelos. Una tímida batucada se oye a lo lejos, y el murmullo se enciende a cada paso, hasta retumbar por las paredes. “Agite”, una organización estudiantil independiente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata marca el ritmo con los bombos y los tambores, mientras continúan su camino hacia el subte. Tras ellas desfila una multitud de personas con el mismo rumbo. Las y los que pasan no pueden evitar darse vuelta: la ola verde pisa fuerte.

——-

En los vagones de la línea C no entra un cuerpo más, hasta que frena en Avenida de Mayo, donde queda prácticamente vacío. Al salir, el cielo anuncia con sus nubes una lluvia amenazante. En la pared de un edificio unas mujeres pintan un stencil gigante. Son tres profesoras de Bellas Artes, que hace poco decidieron juntarse para hacer intervenciones artísticas en la via pública. “Queríamos acompañar la movilización con alguna acción, por eso cambiamos la conocida imagen de Banksy de un hombre tirando flores, por una mujer con una botella con fuego en la mano”, explica Pía. La imagen se acompaña de la frase “agradezcan que pedimos justicia y no venganza”.

Sobre 9 de Julio y Avenida de Mayo, justo debajo de la estatua de Don Quijote de la Mancha, Adriana y Eli de la Comunidad Danzante se encuentran con sus compañeras para ultimar los detalles antes de bailar la danza del Tinku. “Para nosotras representa el encuentro con otras comunidades. El Tinku reivindica nuestras raíces ancestrales. Es una danza guerrera, de resistencia y lucha”, explica Adriana. Su compañera, Eli, agrega: “Reivindicamos el feminismo comunitario, antipatriarcal, antiracista”.

En esa misma esquina, se concentra la Asamblea por la Salud Integral Travesti-trans-no binarie. “Decidimos visibilizar el conflicto que tenemos para acceder a los tratamientos de reversión hormonal en todo el país. En julio del año pasado los laboratorios que proveen de nuestro tratamiento al Estado se bajaron de las licitaciones y ahora está habiendo faltantes en todo el país”, cuenta Ese Montenegro, uno de los referentes del colectivo. “Una de las cosas que reclamamos es la producción estatal de hormonas. No podemos seguir siendo rehenes de las multinacionales, ellos definen nuestra vida según sus ganancias”. Ante la pregunta de si encuentran amparo en el feminismo, contesta que sí pero señala que hay un avance del discurso fascista transexcluyente que le preocupa. “Con ese grupo no transamos”, declara.

Un poco más atrás está el proyecto “Preservativo para Vulvas”. La iniciativa surgió hace un año y ya se expandió por varias ciudades del país. Desde el colectivo denuncian la falta de voluntad política y de información que hay sobre el tema y plantean cuatro ejes de acción: concreción de un preservativo para vulvas, distribución gratuita de los métodos que ya existen en otros países vecinos, la creación de un protocolo ginecológico con perspectiva de género y la difusión de información para docentes. Sofia, referente del movimiento, también exige que en las escuelas se hable de sexo, y que específicamente enseñen cómo cuidarse entre personas con vulva”.

Un poco más atrás está el proyecto “Preservativo para Vulvas”. La iniciativa surgió hace un año y ya se expandió por varias ciudades del país. Desde el colectivo denuncian la falta de voluntad política y de información que hay sobre el tema y plantean cuatro ejes de acción: concreción de un preservativo para vulvas, distribución gratuita de los métodos que ya existen en otros países vecinos, la creación de un protocolo ginecológico con perspectiva de género y la difusión de información para docentes. Sofia, referente del movimiento, también exige que en las escuelas se hable de sexo, y que específicamente enseñen cómo cuidarse entre personas con vulva”.

El ruido va en aumento y a los cánticos se le suman las bocinas: poco a poco se va complicando el tránsito en la 9 de Julio. Las personas no paran de caminar rumbo al Congreso, con banderas, bombos y pancartas. Carla Oviedo, docente de primer grado en una escuela doble jornada de Quilmes, se detiene a ver una murga del partido de San Martín. Su delantal está intervenido con la frase “la seño te cree siempre”, en referencia al abuso infantil. “En las escuelas tendrían que poder encontrar ese apoyo. Las maestras tenemos un rol importante, pero sin políticas estatales nos excede la situación”. Ella aplica la Educación Sexual Integral en su aula pero denuncia que, al no estar debidamente reglado, queda a discreción de cada docente hacerlo o no.

A pocos metros de la Plaza de los dos Congresos, se despliega una pancarta gigante con el lema “Separación de la Iglesia y el Estado”. En la columna que avanza hay cantos, hay intervenciones artísticas, hay saltos, hay movimiento. Las mujeres organizadas vienen de todos puntos de la Capital y Gran Buenos Aires y se agrupan bajo las consignas más diversas: algunas que surgieron recientemente, como “la revolución de las viejas”, otras que ya tienen años de lucha, como “Mamá Cultiva”. En el centro de la Plaza, un grupo de mujeres artistas con hijes y carteles que decían “Vomite todo aquí”. Karina, una de las integrantes del movimiento, describe que se trata de poesía de la urgencia, una escritura catártica, donde se invitan a las personas a participar para sacarse las opresiones mediante la escritura y la deposite en un chango vomitario”.

El deporte también dijo presente en la jornada. A un costado, Greta Martinelli, jugadora de voley en Boca Juniors, pide por la profesionalización del voley femenino: ellas no tienen médicos, ni kinesiólogos, ni contratos, ni la paga de sus compañeros hombres. “Es un largo camino pero esperamos que se pueda lograr”, comenta con esperanza. “Trabajamos desde abajo para llegar hasta arriba”. También estuvo Romina, de 26 años, que forma parte de San Lorenzo Feminista, una organización de hinchas que busca generar un cambio dentro del club. “A veces hay acciones para combatir; el machismo dentro del fútbol pero es difícil. Se da un paso para adelante y tres para atrás”, comenta.

El deporte también dijo presente en la jornada. A un costado, Greta Martinelli, jugadora de voley en Boca Juniors, pide por la profesionalización del voley femenino: ellas no tienen médicos, ni kinesiólogos, ni contratos, ni la paga de sus compañeros hombres. “Es un largo camino pero esperamos que se pueda lograr”, comenta con esperanza. “Trabajamos desde abajo para llegar hasta arriba”. También estuvo Romina, de 26 años, que forma parte de San Lorenzo Feminista, una organización de hinchas que busca generar un cambio dentro del club. “A veces hay acciones para combatir; el machismo dentro del fútbol pero es difícil. Se da un paso para adelante y tres para atrás”, comenta.

Hay, también, relatos más difíciles de digerir. Sobre esa misma calle, mientras caen unas tímidas primeras gotas, tres mujeres y una niña despliegan una tela sobre la vereda de los números impares. En el cartel se hacía mención a la desaparición de Claudia Repetto. Susana, su hermana, denunciaba: “Estamos pidiendo para que aparezca Claudia, desaparecida desde el domingo pasado. Su expareja se la llevó y no sabemos nada de ella. Se hicieron los rastrillajes en la playa y se encontró una pala en los acantilados”.

El día se cierra con el acto final y la lectura del documento en el que confluyen todos los reclamos. Ya es de noche cuando Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, se sube al escenario. Una vez más y como siempre, recuerda a lxs detenidxs desaparecidxs y exige justicia. El conocido “ahora y siempre” resuena en el barrio del Congreso. Poco después de las 20 se empiezan a disipar los contingentes y comienza el regreso a los hogares. Aunque, sobre avenida Callao, aún quedan multitudes saltando al grito de “aborto legal, en cualquier lugar”.