Jul 19, 2017 | Comunidad

Hoy se cumplen 23 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó un saldo de 85 muertos y decenas de personas heridas. Como todos los años, la ceremonia se realizó frente al edificio de la calle Pasteur 633, reconstruido tras la explosión, a las 9:53. La misma hora en la que el 18 de julio de 1994 estalló la bomba que destrozó la mutual y conmocionó a los argentinos. El lema con el que la institución tituló este año las conmemoraciones es “23 años de impunidad en la historia de todos”, y hace referencia al pedido de justicia que aún sigue vigente. ANCCOM dialogó con dos de los sobrevivientes del atentado: Ana Weinstein, socióloga y directora del Centro Marc Turkow -de documentación e información sobre Judaísmo Argentino-, y Martín Cano, trabajador de maestranza del edificio. Ambos siguen trabajando en la AMIA.

Un golpe para toda la sociedad

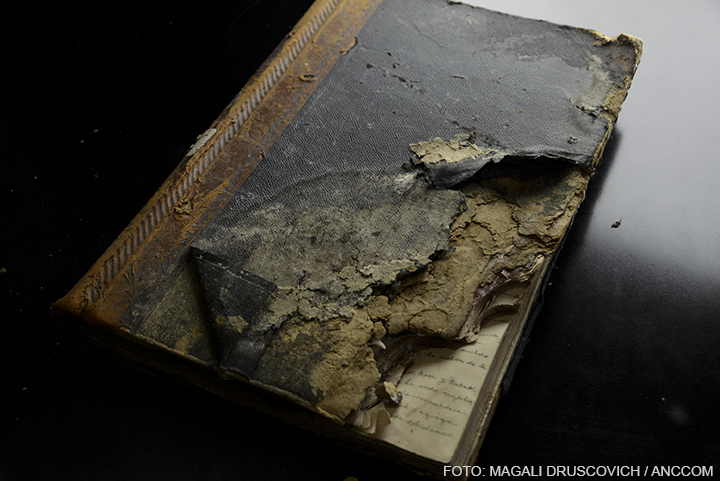

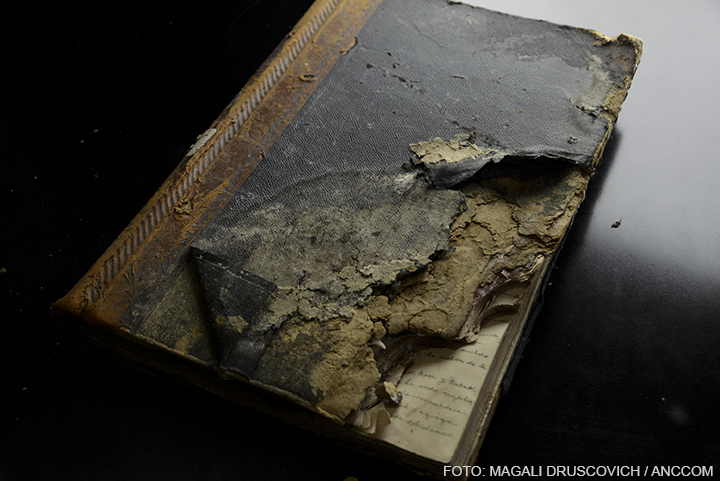

De aquel día se resguardan una serie de objetos que se conservaron a pesar de las explosiones. Uno de ellos es un reloj de pared marca Hammon, con el borde de color plata y el interior amarillo por el paso del tiempo que ya no marca las horas: sus agujas quedaron clavadas en las 9:53.

En ese preciso momento, Martín Cano se encontraba terminando de lavar las tazas en el subsuelo de la AMIA, en la que desde las 7.15 -horario en el que ese día entró a trabajar- había servido el café a los demás empleados. “Guardé el carrito en su lugar y me fui a lavar la vajilla -cuenta-. Más o menos eran las 9:40, pasó un ratito más y se apagaron todas las luces, después se escuchó una explosión muy fuerte que me tiró para atrás y otra menor que me tiró para adelante. Me llegué a cubrir con la mano izquierda la cara pero me caí y sentí todo mi cuerpo apretado”. Cano tenía en ese momento 21 años. A pocos metros, también tapado por los escombros, quedó su compañero Jacobo Chemauel, una de las 85 víctimas. “Le decíamos Cacho, con él charlamos durante todo el transcurso que estuve atrapado -recuerda-. Él quedó sentado y yo semi acostado, con la cabeza al ras del piso. Cacho me hizo de psicólogo porque la verdad es que yo tenía una piedra en la espalda que me estaba lacerando el hueso”. Pasaron más de nueve horas hasta que pudieron ingresar los bomberos y rescatistas; recién a las 18 Martín recuerda que escuchó que alguien se acercaba preguntando si había sobrevivientes: “Cuando escuchamos esa voz no te imaginás la alegría que nos dio, le gritamos ‘¡Sí, vengan que acá hay dos personas!’”.

Los rescatistas pudieron ingresar por la parte del vestuario donde Cano y sus compañeros solían cambiarse antes de empezar las actividades diarias. Aunque lograron llegar hasta el primer subsuelo, donde estaban ambos, no consiguieron rescatarlos de inmediato. “Volvieron más tarde y lo primero que le pregunté a los bomberos fue la hora, eran las 20:15: estuve todo el día hasta que pudieron bajar”, subraya. Los bomberos tuvieron que hacer todo despacio y de a poco por el riesgo de derrumbe. “Tipo 20: 25 bajaron nuevamente, yo pedía que lo rescaten primero a Cacho, pero ellos decían que había que rescatarme primero a mí porque yo estaba al lado de la pared y era más peligroso”, explica Cano. Lo más desesperante, según su relato, fue que los rescatistas iban cada media hora debido a que afuera había un techo que estaba por caerse. “El bombero que me encontró me dejó un reloj -como para asegurarme que iba a volver-, pero yo estaba desesperado; entonces hubo uno que se quedó conmigo, no le hizo caso al superior y se quedó acompañándome”, recuerda Cano y se le ponen los ojos vidriosos por aquel gesto solidario.

Las agujas del reloj de pared Hammon quedaron clavadas en las 9:53.

“Cuando me encontraron hicieron una base de 40 centímetros por 50 de alto y vieron que tenía la mesada arriba de mi cabeza -sigue-. El problema era que esa mesada estaba sostenida por la grampa de un calefón. Tenían miedo de mover algo mal y que se me cayera todo encima, entonces todos los movimientos eran mínimos, sacaban piedrita por piedrita”. Antes de comenzar a hacer el agujero para poder sacarlo los rescatistas hicieron un mal movimiento y se pinchó un tanque cisterna de cinco mil litros de agua, que funcionaba como reserva: el agua comenzó a filtrarse. “Me empecé a desesperar porque el agua me empezó a tapar el cuerpo, me empezó a tapar todo, cada vez más -relata-. Yo pensaba: ‘Tanto resistí y ahora me pasa esto’. Empecé a gritar como loco que me ahogaba. La cantidad de agua era impresionante. No pude evitar tragar el agua que cada vez subía más, hasta que me tapó por completo”. Se queda unos segundos en silencio, con la mirada clavada en el suelo y agrega: “Después no me acuerdo de nada, me apareció la imagen de mi mamá, de mi hijo Daniel que era un bebé y la imagen de mi mujer. Diez segundos y el agua empezó a bajar. Eso fue un milagro”.

Una vez que el agua comenzó a bajar, Cano tenía el cuerpo empapado y sentía mucho frío, la época del año no colaboraba, era pleno invierno. Los bomberos lograron hacer un agujero mayor y le pasaron una linterna. “Yo no me quería ver, tenía miedo de mí mismo, de cómo estaba, lo único que les preguntaba era por mis piernas porque la verdad es que no las sentía -recuerda-. Me dijeron que tenía las dos, pero que no me mire los pies porque parecían dos pelotas de futbol. Estaban inflamados, hinchados, la verdad es que yo no sentía nada”, agrega. Luego un bombero ingresó por el agujero que habían conseguido realizar y lo ayudó a sacar una de sus piernas que estaba presionada por una grampa de hierro. “Con la rodilla toque el mentón y saqué la pierna por el costado del fierro. Me costó muchísimo pero salió y así me sacaron. Después me llevaron al hospital de Clínicas y estuve ahí un tiempo recuperándome”.

Los 18 de julio Cano prefiere no ir a la mutual. Esos días se queda en su casa. Sin embargo, explica que nunca dudó en volver a trabajar a la AMIA. “Sigo trabajando acá porque AMIA no tuvo nada que ver -subraya-. Siempre pienso en toda esa gente que se me fue, en mis compañeros, y también en la gente inocente que pasaba por la calle, gente que venía a buscar trabajo, gente que venía a tramitar un sepelio. Toda esa gente era como yo, gente civil y trabajadora. A 23 años de ese día creo que fue un golpe muy fuerte para toda la Argentina. El atentado golpeó a la sociedad por completo. A mí no me hicieron nada, fue un golpe para todos”.

Placa del 60 aniversario de la institución rescata de los escombros.

La construcción colectiva de la memoria

Ana Weinstein es socióloga y directora del Centro Marc Turkow. Ella, al igual que Cano, se encontraba en la mutual el 18 de julio de 1994. En aquel momento estaba comenzando a trabajar en este Centro, recolectando bibliografía específica, recortes periodísticos y fotografías sobre la educación judía en Argentina. El Marc Turkow funcionaba en ese entonces en una sede que tenía AMIA en la calle Ayacucho, por lo cual el total del archivo pudo sobrevivir al atentado y actualmente se encuentra en una biblioteca que funciona al lado de la oficina de Weinstein, en el cuarto piso del edificio reconstruido de la AMIA. Y si bien ella trabajaba en la sede de Ayacucho, la mañana del atentado fue a la sede de Pasteur por la celebración del centenario de la mutual. Weinstein logró sobrevivir a la explosión al salir a tiempo por una puerta de emergencia, pero no se fue a ningún otro lugar: se quedó ahí colaborando hasta largas horas de la noche. “Esos primeros días recibí muchos llamados, y un amigo historiador me preguntó en qué me podía ayudar. Le pedí que reuniera todos los ejemplares de publicaciones que encontrase, en los cuales se esté hablando del atentado”, explica Weinstein y luego subraya: “Me di cuenta que eso se iba a necesitar y efectivamente así fue. Pasaron varios meses hasta que retomamos la actividad del centro, pero cuando abrimos las puertas, vino el historiador con una caja enorme llena de publicaciones. Esos son los materiales que hoy están en el Centro y que se consultan todo el tiempo. Actualmente está todo digitalizado, se puede ver y consultar, hay investigadores que vienen a trabajar con ellos una y otra vez”.

Fichero de libros y discos. Conservado en la fundación IWO.

La socióloga considera que cada persona de la sociedad realizó en ese momento colaboraciones desde donde pudo, y desde el área que más le competía. Recuerda el caso de un arquitecto que se encargaba de un suplemento especializado en el diario Clarín en el cual, a tres meses del atentado, hizo un llamado para que la gente propusiera proyectos para construir memoria acerca de lo sucedido en el atentado. “A mí me llamó profundamente la atención lo que estaba proponiendo porque todavía estaban todas las heridas abiertas y ni siquiera se había hablado del tema, habían pasado pocas semanas -recuerda-. Pero luego me sorprendí porque ese llamado tuvo 280 respuestas en diferentes formas, desde trabajos de pinturas, este es uno de ellos -señala detrás de donde está sentada a un cuadro de colores ocre con la pintura de una explosión y en el fondo escritos los nombres de las víctimas-, esculturas, propuestas de qué hacer en la calle, propuestas de publicidades. Todas esas eran las formas en las que se podía pensar la construcción de la memoria a pocos meses del atentado”. Años después, Weinstein fue a entrevistar al responsable de la sección y le preguntó cómo se le había ocurrido esa idea. El arquitecto devenido en periodista le respondió que si bien él no era rescatista, ni médico, ni alguien que pudiera solucionar algo, esa fue la forma que encontró de colaborar desde su propio lugar.

Ana Weinstein es socióloga y directora del Centro Marc Turkow. Logró sobrevivir a la explosión al salir a tiempo por una puerta de emergencia.

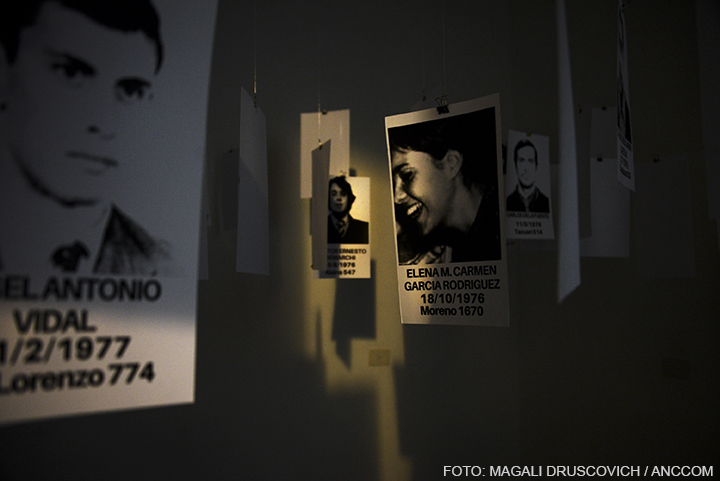

La directora del Centro Marc Turkow considera que cualquiera de las expresiones son válidas para la construcción de la memoria, “Por un lado está el relato -explica-, la reconstrucción de lo que les pasó y les pasa a las personas; pero también está la construcción de lo que cada persona puede transmitir con su sensibilidad, con aquello que lo conmociona o lo que proyecta como deseo de que algo se sacuda en los demás, con el deseo de colaborar con una reflexión proactiva para un mundo mejor. A mí me parece que un conjunto de todo eso se produce todo el tiempo con la memoria del atentado a la AMIA”. Según cuenta, cada aniversario la institución tiene el desafío de abordar el tema de la memoria de diferentes maneras, tanto dentro como fuera de la mutual. “Fue importante el hecho de que acá adentro hubiese algo artístico con sensibilidad que esté hablando de lo que es y significa volver a este edificio reconstruido, volver a este mismo lugar -reflexiona Weinstein-. Al entrar, dan un folleto que explica el recorrido del museo de la planta baja y cada una de las posiciones que tienen un sentido particular y un significado. De a poco se fue dando lugar a mayor creatividad dentro de la institución, con la realización de propuestas que se llevan también a la sociedad en general. Cada año hay innovaciones muy importantes; si uno mira las cajas de archivo en las que hemos reunido todas las producciones de los aniversarios, hay cosas increíbles que se han venido haciendo para ‘sacudir’ la memoria, para que todos se acuerden de lo que aquí sucedió”.

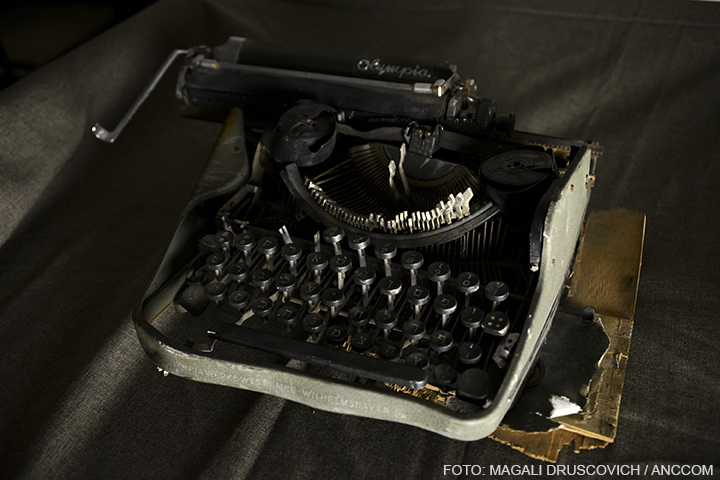

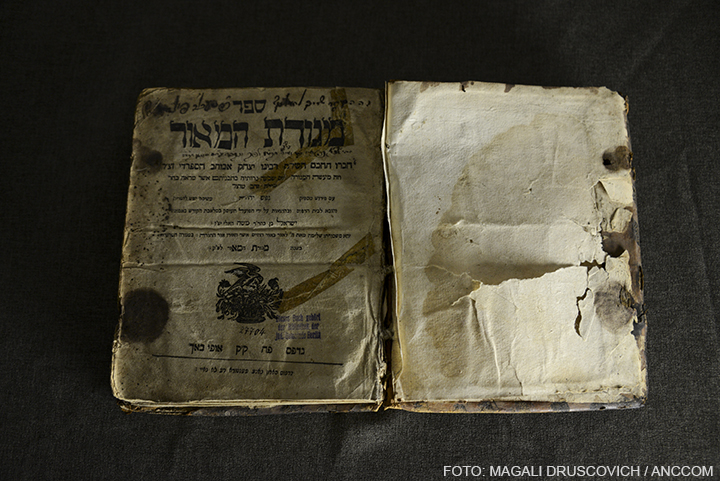

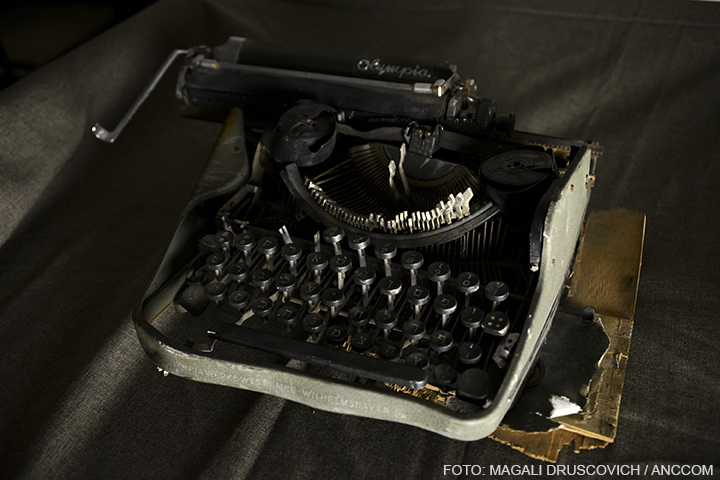

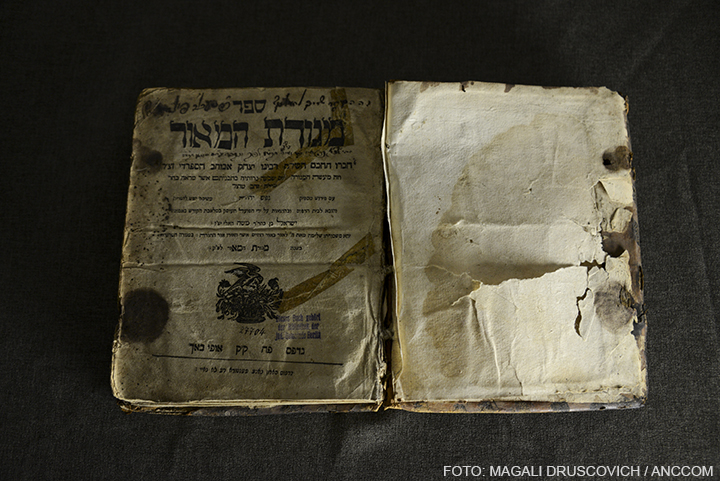

A pesar de los destrozos que ocasionó el atentado, existen una serie de objetos que se conservaron más allá de las explosiones. Uno de ellos es el reloj de pared Hammon. También se pudieron rescatar una placa de bronce del 60º aniversario de la institución, que después de la explosión quedó con los bordes fundidos y doblados hacia adentro; un libro de actas de 1929-1935, otros libros escritos en hebreo, con las tapas carbonizadas; y una máquina de escribir con letras del mismo idioma, algunas perdidas y otras calcinadas. Dentro de los objetos que no se destruyeron a pesar de la explosión, llama particularmente la atención, debido a la fragilidad de su material, un vitreaux de colores que se encuentra en exposición dentro del museo en la planta baja del edificio. El vitreaux de colores se encontraba en el salón de actos del edificio antes del atentado. Para la socióloga “era una cosa frágil como la vida humana. Las personas somos frágiles. Uno no es responsable de haber estado en el lugar donde está, pero tiene la suerte o la desgracia de haber estado en un lugar que le tocó vivir, entonces para mí el símbolo del vitreaux es esa fortaleza. Tiene un valor muy especial porque tiene que ver con la fragilidad de un vidrio que se salvó a pesar de todo”.

A pesar de los destrozos que ocasionó el atentado, existen una serie de objetos que se conservaron más allá de las explosiones. Uno de ellos fué una máquina de escribir con letras en hebreo.

Los padres de Weinstein fueron sobrevivientes del Holocausto. Ella considera que las grandes masacres, genocidios y atentados son el último paso de un camino de segregación y discriminación que comienza mucho tiempo antes en las sociedades. “El atentado es donde se termina, pero se comienza en la instalación del odio y la destrucción del otro como herramienta para vivir unos mejor culpando a una parte de la sociedad del mal que creen que son víctimas -reflexiona-. Las diferentes herramientas como la memoria son las que ayudan a pensar en eso, ayudan a sacudir la cabeza”.

En el marco de una actividad por la conmemoración de un nuevo aniversario del atentado, Weinstein fue a dar una charla al colegio primario al que asiste su nieto, y habló acerca de la situación de segregación y discriminación cotidiana. “Las docentes me preguntaron cómo hacer para que los chicos tomen conciencia -cuenta-. Yo creo que hay que pensar en lo cotidiano, en la convivencia. Por ejemplo trabajar sobre el bullyng, sobre la discriminación al diferente, al peruano o al boliviano. Hay que detectar cuando hay manifestaciones de odio, de burla, de descalificación o deshumanización. El extremo de estas situaciones son el pensar que ‘yo solo puedo vivir si mato a todos los peruanos, o a cualquier otro que sea diferente a mi’. A ese extremo se puede llegar, el nazismo fue eso”.

Libro en hebreo. Traido a la Argentina luego del Holocausto por judíos sobrevivientes que fueron conservados en la biblioteca de AMIA hasta el atentado. Luego resctado y conservado.

Actualizada 18/07/2017

Jun 16, 2017 | Trabajo

“Las pensiones no son un premio, son un derecho. Ser discapacitado no es un privilegio”. La consigna resonó en la Plaza de la República, frente al Obelisco, donde cientos de personas afectadas por la quita de más de 80.000 pensiones no contributivas por discapacidad reclamaron al gobierno que revise esa medida. Casi en simultáneo a la movilización, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció que el Poder Ejecutivo daría marcha atrás con la decisión que, en los últimos días, generó el repudio de todos los sectores políticos, sindicales y sociales.

A pesar de las dificultades para llegar en un día jueves con paro de algunas líneas de colectivos y con pronóstico de lluvia, personas con diferentes tipos de discapacidades y familiares se dieron cita a las 18:00 junto a otros tantos que se solidarizaron con el reclamo a partir de una convocatoria en las redes sociales.

Miguel llegó puntual. En silla de ruedas le relató la secuencia que afectó a miles a ANCCOM. “Cuando fui a cobrar me encontré con cero en la cuenta, porque dicen que no me corresponde la pensión de 4.300 pesos por estar casado con mi señora que cobra una jubilación”, explicó. Por su parte, su cónyuge Haydée señaló que es discapacitada visual y también tenía una pensión hasta que pudo entrar en la moratoria para jubilarse con el gobierno anterior.

A las 18:15 tomaron la palabra referentes de algunas asociaciones y personas con discapacidad para dar voz al reclamo. Allí resonó una frase: “La peor discapacidad es no tener corazón”. Y siguieron las críticas a la decisión del gobierno de Mauricio Macri y, en especial, a la figura de la ministra Stanley.

El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, también fue blanco de las críticas. Sucede que el funcionario había dicho que se quitaron pensiones a personas que “no son inválidos totales” y por lo tanto “si lo desean, pueden trabajar”. Una de las oradoras, que actualmente trabaja en el Poder Judicial, desarticuló ese argumento oficial y señaló las dificultades para ser aceptada en un empleo, el rechazo sufrido en cada entrevista.

Además de la restitución de las pensiones, las personas allí reunidas pidieron el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y la garantía del cupo laboral.

Federico, padre de Floreal, un joven con Síndrome de Down, fue categórico, calificó la medida es “nefasta”. Y advirtió. “Esto le tiene que preocupar porque no se puede jugar con los derechos de las personas”.

Actualizada 16/06/2017

Jun 14, 2017 | Culturas

El mes pasado, durante un acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente Mauricio Macri lanzó, junto a Gabriela Michetti, el Plan Nacional de Discapacidad y dio a conocer sus principios rectores sin profundizar en el contenido concreto. Un mes después, distintas organizaciones del sector de discapacidad desconocen el alcance real del proyecto y mantienen distintas posturas, que van desde la expectativa hasta la incertidumbre. La desconfianza aumentó esta semana cuando salió a luz que, en lo que va del año, el Gobierno eliminó sin aviso pensiones no remunerativas para más de 80.000 personas discapacitadas. La mayoría de ellos se enteró cuando fue a retirar dinero al cajero automático.La cifra trepa a 170.000 damnificados si se considera a quienes perdieron el beneficio a lo largo de 2016. La oposición planea presentar un proyecto legislativo para frenar la medida y las organizaciones que nuclean a las personas con capacidades diferentes interpusieron un amparo ante el Poder Judicial. “Los Down pueden trabajar si lo desean”, argumentó para defender la medida oficial el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino

Los lineamientos generales que se expusieron y conforman el proyecto que presentó Macri hace un mes hacen hincapié en tres ejes principales: la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario. En ese sentido, Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Autónoma) señala: “Si se llevaran a cabo, realmente no harían más que cumplir con la legislación vigente, esto se viene planteando en organismos internacionales hace 20 o 30 años”.

“El Plan se lanzó pero es como si fuera un envase sin contenido aún”, analiza, por su parte, Carla Campos, coordinadora de Servicios Legales de la Asociación Argentina de Padres de Autistas –APAdeA. Ferreres opina al respecto: “Es el eterno anuncionismo, da que pensar que el Plan no es más que eso. Probablemente se hagan algunas cuestiones pero nada que sea lo suficientemente profundo como para impactar en la calidad de vida de las personas con discapacidad.”

“No vemos más que una intención pero en concreto no hubo nada”, reconoce también Alejandro Cytrybaum, miembro de la Comisión Directiva de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina –ASDRA-. Desde esta institución le enviaron una carta a la vicepresidenta solicitando que se amplíen los contenidos y bases del Plan. “Queremos saber de qué se trata y quedamos a su disposición para colaborar con todo nuestro conocimiento y trayectoria”, comentó Cytrybaum.

Campos de APAdeA también da lugar a la expectativa: “Lo que esperamos es estar cerca para ver si se quiere trabajar seriamente y si es así, colaboraremos”. Por su parte, Mercedes Molinuevo, subdirectora médica de la Asociación Cívil ALPI que se dedica a la rehabilitación neuromotriz de pacientes, estuvo presente el día del lanzamiento y dio su percepción sobre el anuncio: “Tiene que ver con tratar de corregir algunos aspectos y poner el acento en otros como la inclusión y la accesibilidad. Después discriminar qué tipo de discapacidad posee una persona para ver qué le corresponde otorgar y qué no.”

Laura Lemura, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), aseguró que debieron hacer un pedido de acceso a la información pública ya que salvo por el discurso de los funcionarios de Cambiemos y por un comunicado que se difundió a través de la página de la Casa Rosada, no circuló más información al respecto. También el diputado nacional Alberto Ciampini (FPV), que preside la Comisión de Discapacidad en el Congreso, solicitó otro pedido de informe. En ese sentido, el legislador señaló: “Hemos tenido que realizarlo en razón que el Poder Ejecutivo no tuvo contacto alguno con las comisión que presido, ni publicó en el Boletín Oficial especificaciones sobre el plan”.

El objetivo principal del que se habla en el proyecto es que las personas con discapacidad logren un proyecto de vida independiente y que se garantice su derecho a la salud, educación, empleo y accesibilidad. Sin embargo, hoy en día, el monto de la pensión por discapacidad se encuentra estancado en $4.350. “Se habla de que las personas con discapacidad logren su independencia pero no se llega a subsistir con las pensiones que se otorgan”, alerta Lourdes Simán de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser donde se dictan talleres de audiolectura para personas con discapacidad.

Cuando Simán realizaba estas declaraciones aún no sabía que el gobierno decidió dar de baja las pensiones de los discapacitados cuyos conyuges o padres tuvieran, por ejemplo, trabajo. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo durante este último año se dieron de baja o se suspendieron 71.706 pensiones por invalidez. Ferreres, de CTA Autónoma enfatiza: “Lo que estamos viviendo en discapacidad en los últimos tiempos es que se están bajando pensiones y lo mismo pasa con la obra social de los pensionados no contributivos donde prácticamente no hay cobertura”.

ANCCOM también intentó dialogar con la Comisión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad –CONADIS– pero al cierre de esta nota ningún funcionario de la misma había respondido.

“De concretarse el Plan, los criterios van a ser los mismos que tienen para otras cosas, que es el ajuste”, asegura Laura Lemura integrante de REDI. Simán concluye: “Creo que es una cruel maniobra porque cuando se trata de colectivos que están al límite de la autoestima, estas mentiras o ficciones hacen mucho daño”.

Actualizada 14/06/2017

Jun 5, 2017 | Géneros

Una vez más, las calles porteñas se llenaron de mujeres que resisten y denuncian el patriarcado, el acoso y la violencia machista. Solas y organizadas, grandes, jóvenes y niñas, con diferentes elecciones sexuales, todas juntas desbordaron la Plaza de Mayo. El sábado pasado, la tercera marcha “Ni una menos” cerró con un documento consensuado por más de treinta organizaciones que fue leído por la periodista Liliana Daunes y la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. “Basta de complicidad estatal”, dijeron.

Mirá la fotogalería de ANCCOM:

Actualizado 04/06/2017

May 30, 2017 | DDHH

A pesar de la falta de presupuesto, el Sitio de Memoria Virrey Cevallos, ubicado en Monserrat, es uno de los Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) que lucha por mantener viva la memoria de lo sucedido durante la última dictadura cívico militar y trabaja para promover y defender los derechos humanos. Actualmente el Estado sólo cubre los sueldos de los empleados, los servicios de electricidad, agua y la conexión a Internet. Pero todas las actividades proyectadas se ven limitadas por la falta de recursos.

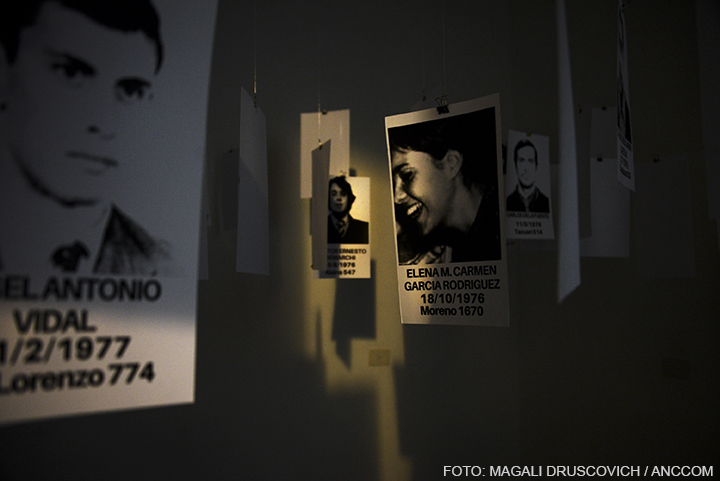

El ex CCDTyE funcionó entre 1976 y 1983. Se ubica en la calle Virrey Cevallos 630. Dependió del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y, según testimonios recabados, también operaron en él, integrantes de la Policía Federal y del Ejército. El centro fue recuperado en 2003 y abierto al público en 2009, gracias al accionar de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad, ex detenidos, organismos de derechos humanos, familiares y organizaciones sociales y sindicales. “Aquí se hizo todo”, declara uno de sus trabajadores que prefiere reservar su nombre para resguardar su fuente laboral. “Era una casa abandonada, sin luz, agua, ni nada”, completa. Al día de hoy, aún no cuenta con calefacción. La casa, construida en 1900, sufrió varias reformas por lo que el trabajo de restauración y el rastreo de pruebas es arduo. De los tres pisos que la componen, hasta el momento, sólo pudieron detectarse dónde estaban las celdas, el comedor de los represores, el cuarto de armas, los baños, la cocina y una sala de tortura. Allí, un cartel indica: “`Evitábamos que nuestros hijos vinieran a nuestro cuarto porque temíamos que oyeran los gritos que oíamos nosotros`. Testimonio de un vecino.” Hasta el momento se pudo confirmar que ahí estuvieron detenidas ilegalmente ocho personas, con un máximo de cuatro en simultáneo. Siete de ellas sobrevivientes y un desaparecido. Sus estadías eran cortas y las celdas eran particulares. Aún hoy siguen investigando y recolectando información. En ese sentido, una de las integrantes del equipo comenta: “El trabajo de los medios también es importante para nosotros. Osvaldo Antolín, unos de los detenidos, logró reconocer el espacio gracias a un programa de televisión.”

Las habitaciones de la casa son pequeñas. Una sola está habilitada para realizar actividades donde entran treinta personas como máximo.

“Acá realizamos un trabajo colectivo. Siempre se trabaja mejor así”, dice otro trabajador del Sitio. “Contamos con una mesa conjunta donde participan vecinos y diferentes organizaciones sociales –detalla-. La idea es que esté representado el barrio en las políticas de memoria que se desarrollan acá, pero es difícil porque la gente todavía ve este espacio con cierta reserva, no logra asumirlo como un lugar propio donde puede venir a hacer actividades”.

La participación vecinal es clave tanto en la reconstrucción de la historia del espacio como en la acción para mantenerlo vivo, apropiarlo y extenderlo más allá de las paredes del edificio. En el patio, que funcionaba como garaje, cuelgan los carteles de la muestra 40 años de resistencia realizada por un grupo de serigrafistas chilenos que tendrá su inauguración este mes. “Tenemos pensado hacer algo similar con artistas argentinos para que trabajen sobre lo que queremos cambiar: violencia institucional, pueblos originarios, violencia de género, entre otros temas.”, cuenta entusiasmado uno de los miembros del espacio.

Las actividades que suceden en el ex CCDTyE pueden dividirse en dos grandes ramas: aquellas relacionadas con políticas públicas de memoria donde se llevan a cabo visitas guiadas, encuentros del Programa Jóvenes y Memoria y trabajo particular con las escuelas del barrio. Por otro lado, se montan muestras de arte, se realizan ciclos de cine y encuentros de lectura, entre otras actividades. Durante el carnaval 2017 realizaron una murga con música y comida en la calle y participaron aproximadamente 300 personas. Todo se hizo en conjunto con los vecinos, las organizaciones barriales y sindicales. “Nuestra intención es lograr abrirnos al público, que participen cada vez más personas, desarrollar lazos y visibilizar nuestras actividades”, explican sus trabajadores.

La casa, construida en 1900, sufrió varias reformas por lo que el trabajo de restauración y el rastreo de pruebas es arduo.

Actualmente en Virrey Cevallos se llevan a cabo tres o cuatro actividades artísticas mensuales, sin embargo, el presupuesto actual para ello es nulo. “Es muy difícil proyectar cuando tu presupuesto es cero”, declaran los trabajadores. La problemática económica existe desde el inicio del espacio y no es exclusiva de Virrey Cevallos. A ello hay que sumarle que en el 2014 los ex CCDTyE de la Ciudad de Buenos Aires quedaron bajo la órbita del Estado Nacional y se aprobó el traspaso sin un presupuesto específico para ellos.

“No tenemos una señalética, ni iluminación acorde a lo que es este espacio de memoria”, dicen los trabajadores. Las habitaciones de la casa son pequeñas. Una sola está habilitada para realizar actividades donde entran treinta personas como máximo. La excepción es el segundo piso donde hay una habitación amplia pensada como ‘Salón de Usos Múltiples’ pero que no está habilitada. “El proyecto de obra nunca salió. Sólo logramos colocar las vigas para mantener la estructura y realizar un techado en el transcurso de 2014”, cuenta uno de ellos. Apenas un folleto en la puerta presenta el espacio. “Hemos querido realizar muestras y no pudimos, quisiéramos tener una publicación propia, hay muchas ideas dando vueltas y ni las pensamos.” Muchas cosas del cotidiano se podrían hacer al menos con una caja chica bien administrada, pero no la tenemos. Una estufa, cajas de conservación, compra de libros, por ejemplo, porque por el momento, son todas donaciones”, cuenta otra de las trabajadoras del ex Centro Clandestino.

Actualmente llevan a cabo un minucioso trabajo de investigación y realizan un proyecto de memoria del barrio junto a la Facultad de Sociales de la UBA. “Hay mucha información que estamos tratando de organizar. Quisiéramos contar con un archivo propio del lugar, con una web para consulta, armar un esquema con lo que contamos, un mapa, un catálogo”, explica una de las encargadas.

De los tres pisos que componen la casa, hasta el momento, sólo pudieron detectarse dónde estaban las celdas, el comedor de los represores, el cuarto de armas, los baños, la cocina y una sala de tortura.

“Este lugar ya está convertido en un espacio de resistencia”, declaran. Si bien, explica, nunca contaron con suficiente presupuesto a lo largo de su existencia como sitio de memoria, “lo que cambia es fundamentalmente la decisión política. En el otro gobierno no había presupuesto pero había una decisión de generar recurso. Ahora la política es que no haya presupuesto y eso es un cambio fundamental”, dice. Muchas de las actividades se llevan a cabo vaquita mediante, cuentan. Proyectan en función de lo que creen que podrán llegar a cumplir. “Nuestro propósito es no pasar frío en invierno. Cuando tenés las necesidades básicas cubiertas, es mucho más fácil poder seguir hacia adelante”, agrega esperanzado otro de los trabajadores. Frente al actual discurso negacionista del gobierno, los trabajadores del sitio de la memoria responden con acciones: “Salimos a pegar carteles, salimos a explicar”. Mientras los vecinos se acercan para acompañar, ellos refuerzan su compromiso con el lugar: “A nosotros nos sirve como una herramienta para desentrañar conceptos muy arraigados en el sentido común, como, por ejemplo, por qué no fue una guerra o qué significa que se hable de 30 mil y no de 9 mil detenidos-desaparecidos. En cada actividad, se aclara la situación del espacio y nuestra lucha”, cuentan.

Su mayor objetivo es poder traspasar el sitio como un espacio que recupera y sostiene la memoria del horror, para transformarse en un lugar donde además se construye futuro: “Este es un espacio recuperado por la gente. Ahora queremos que la gente se meta de nuevo. Que se hagan cargo, que sientan que los que van a defender sus lugares son ellos”, señala un miembro del espacio.

Hasta hoy han realizado sus prácticas, estudiantes de las carreras de Trabajo Social y de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Sociales de la UBA. La proyección es poder contar con un intercambio fluido y constante con estudiantes universitarios, ya que consideran necesario que los jóvenes tomen contacto con sitios de memoria, sobretodo en un contexto de lucha social contra las políticas del olvido. “Queremos sumar cada vez más actividades, que vengan nuevas personas y se amplíe el público participante”, agrega. “Nuestro deber y deseo es pensar en lo que va hacia adelante”, explica su compañero, con las manos juntas y los brazos extendidos hacia el futuro.

Actualmente en Virrey Cevallos se llevan a cabo tres o cuatro actividades artísticas mensuales, sin embargo, el presupuesto actual para ello es nulo.

El centro fue recuperado en 2003 y abierto al público en 2009, gracias al accionar de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad, ex detenidos, organismos de derechos humanos, familiares y organizaciones sociales y sindicales.

Actualizada 30/05/2017