Oct 13, 2021 | Deportes, Novedades

El Bicycle Moto Cross (BMX) nació en California a principios de los años 70 cuando los jóvenes empezaron a imitar con sus bicicletas a los campeones de motocross, saltando obstáculos o armándose recorridos. En la década siguiente, la actividad se generalizó y apareció la variante race o circuitos de tierra, que consiste en pistas de 350 a 500 metros repletas de complicadas curvas y saltos. A la par, los fabricantes de bicicross convencionales cambiaron el aluminio por elementos resistentes para hacer trucos y piruetas en el aire, lo cual dio origen al BMX freestyle que, a su vez, se divide en varias categorías: street, jump, vert, flatland o park.

El Bicycle Moto Cross (BMX) nació en California a principios de los años 70 cuando los jóvenes empezaron a imitar con sus bicicletas a los campeones de motocross, saltando obstáculos o armándose recorridos. En la década siguiente, la actividad se generalizó y apareció la variante race o circuitos de tierra, que consiste en pistas de 350 a 500 metros repletas de complicadas curvas y saltos. A la par, los fabricantes de bicicross convencionales cambiaron el aluminio por elementos resistentes para hacer trucos y piruetas en el aire, lo cual dio origen al BMX freestyle que, a su vez, se divide en varias categorías: street, jump, vert, flatland o park.

La cultura del BMX no hace distinción económica, de género ni de edad: niños, jóvenes y adultos, impulsados por la adrenalina, canalizan su gusto por el ciclismo extremo sin importar los tropiezos o caídas. La disciplina fue reconocida por la Unión Ciclista Internacional en 1989. La Federación Argentina de BMX (FAB) fue la primera asociación que nucleó al flamante deporte gracias a la creciente difusión en distintas provincias, en particular Buenos Aires, Neuquén y Mendoza.

En cada ciudad, grupos de amigos y fans de las bicis fueron consiguiendo un terreno libre, algunos dentro de una plaza o parque, otros en descampados, y así, a pulmón, crearon las primeras pistas de BMX. “Desde sus comienzos se trató de un deporte familiar. Abuelos, madres y padres administran las pistas y su mantenimiento a través de comisiones directivas en varios clubes, pero también en conjunto con la Federación”, cuenta Fernando Zito, corredor, inspector de pista y relator oficial de las competencias desde hace un lustro.

En 2002, la FAB junto con la Federación Argentina de Mountain Bike y la nueva Federación Argentina de Ciclismo fundaron la Unión de Ciclismo de la República Argentina (UCRA), el puntapié inicial hacia una organización común y coordinada de los deportes relacionados a la bicicleta. Héctor Ciappino, presidente de la FAB, de la Comisión Panamericana de BMX y vicepresidente de la UCRA, sostiene que se trató de un antes y un después: “Significó tener una identidad madre sobre el ciclismo, es un gran reconocimiento en el mundo y a nivel nacional para acceder a becas en el plano internacional”.

En 2002, la FAB junto con la Federación Argentina de Mountain Bike y la nueva Federación Argentina de Ciclismo fundaron la Unión de Ciclismo de la República Argentina (UCRA), el puntapié inicial hacia una organización común y coordinada de los deportes relacionados a la bicicleta. Héctor Ciappino, presidente de la FAB, de la Comisión Panamericana de BMX y vicepresidente de la UCRA, sostiene que se trató de un antes y un después: “Significó tener una identidad madre sobre el ciclismo, es un gran reconocimiento en el mundo y a nivel nacional para acceder a becas en el plano internacional”.

Ciappino destaca que el objetivo de la FAB no es únicamente acompañar a los niños en su formación deportiva o profesional sino también como personas. “Uno de los valores que tenemos es la cooperación, el ambiente del BMX es muy familiar porque la participación de las familias es permanente, en los entrenamientos y las competencias”, afirma.

Tras el afianzamiento institucional, hoy todos los clubes provinciales o locales cuentan con un seguro anual para los chicos en caso de accidentes, recuperación u operaciones, por ser considerado el BMX una disciplina extrema. “Quienes organizamos este deporte somos también quienes lo practicamos, y como padres somos conscientes de los riegos, porque puede haber lesiones óseas, de rotura de clavícula o de muñeca”, dice Zito.

La FAB cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Deportes de la Nación y brinda becas a nivel nacional y provincial para clubes, para profesores o para quienes desean practicarlo. Como es un deporte amateur, no tienen sponsor o inversión para que los chicos viajen o compitan internacionalmente, y aquí es central la función del Estado. “No siempre está el apoyo que se merece, es difícil competir mundialmente en otros países, pero todo cambió en 2008 cuando se reconoció como deporte olímpico en Pekín. Y nosotros aprovechamos estos momentos para difundir esta disciplina”, agrega Zito.

La FAB cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Deportes de la Nación y brinda becas a nivel nacional y provincial para clubes, para profesores o para quienes desean practicarlo. Como es un deporte amateur, no tienen sponsor o inversión para que los chicos viajen o compitan internacionalmente, y aquí es central la función del Estado. “No siempre está el apoyo que se merece, es difícil competir mundialmente en otros países, pero todo cambió en 2008 cuando se reconoció como deporte olímpico en Pekín. Y nosotros aprovechamos estos momentos para difundir esta disciplina”, agrega Zito.

El BMX va más allá de transitar una pista en el menor tiempo posible o de realizar maniobras de acrobacia en una bicicleta de 20 pulgadas, es una pasión que se vive a flor de piel. Lautaro Ignacio Rodríguez Durazzo (16) comenzó a practicar BMX Race hace 10 años. Con entrenamiento duro y continuo logró dominar la bici y hoy lo disfruta al máximo. “Este deporte significa todo para mí, me encanta y busco superarme día a día. Lo que más me gusta de este espacio es que tengo el lugar para divertirme, entrenar y estar con mi grupo”, comenta.

La variante que practica se diferencia por la bicicleta liviana, combinada con saltos, giros rápidos y alta velocidad que se logra en las salidas desde el partidor. Éste es una estructura metálica de unos 0,55 metros de altura y 0,8 de longitud, con separadores de hierro romboidal o chapa que cae hacia adelante. Ocho competidores apoyan las ruedas delanteras haciendo equilibrio y, al momento de la orden de largada, se encienden las luces del semáforo, cae el partidor y los corredores pasan sobre ella tomando velocidad por la pendiente de la rampa.

“Si bien es muy extremo, me encanta la adrenalina, las competencias me permiten viajar, conocer lugares y personas. Esto no podría hacerlo sin mis papás que me apoyan, me motivan a seguir mejorando, y a la Federación”, remarca. La pandemia repercutió a nivel institucional y deportivo, pese a ser una actividad al aire libre. Se mantuvo el contacto por Zoom, por grupos de WhatsApp o con entrenamientos desde casa. “El profe nos entrenaba por Zoom y mi papá me armó un mini gimnasio. Fue muy raro el regreso a la presencialidad después de tanto encerrado, extrañaba la competencia”, admite Lautaro.

En el mundo del BMX son conocidos muchos varones, pero cada vez son más las niñas y mujeres que lo practican. En 2013, se anunció que las chicas tendrían su propia división en los X-Games que se iban a celebrar ese verano. Además, en la fase de apertura de ciclismo en los primeros Juegos Sudamericanos de la Juventud en Lima, Perú, la Argentina obtuvo la medalla de plata en mujeres (y el cuarto lugar entre los hombres). La tucumana Fiorella Bosch ganó con total autoridad su competencia. Otras destacadas son Gabriela Díaz, medalla de plata en los Time Trial y bronce en los Juegos Odesur disputados en Chile en 2014, la cordobesa María Belén Dutto, representante olímpica en Pekín 2008, Florencia Soriano, actual campeona nacional, y la joven promesa Violeta Amadei.

Como ellas, Milagros Valle (16) también eligió el BMX. Empezó hace 3 años y la apasiona hasta el mínimo detalle. “Es el deporte más lindo que hice y lo que más me gusta de este espacio son las amistades que hago y andar en la pista es hermoso. No se puede comparar con ningún otro por el nivel de adrenalina que genera, el compromiso y la emoción de cada entrenamiento y carrera”, asegura. Como Lautaro, extrañaba las pistas: “El regreso presencial fue muy lindo, pero es un desafío muy grande porque una pierde la costumbre después de tanto tiempo”.

Como ellas, Milagros Valle (16) también eligió el BMX. Empezó hace 3 años y la apasiona hasta el mínimo detalle. “Es el deporte más lindo que hice y lo que más me gusta de este espacio son las amistades que hago y andar en la pista es hermoso. No se puede comparar con ningún otro por el nivel de adrenalina que genera, el compromiso y la emoción de cada entrenamiento y carrera”, asegura. Como Lautaro, extrañaba las pistas: “El regreso presencial fue muy lindo, pero es un desafío muy grande porque una pierde la costumbre después de tanto tiempo”.

“La pandemia jugó en contra para el desarrollo del deporte, ya que el BMX implica poner el cuerpo y la presencialidad. Muchos desistieron de seguir compitiendo por la falta de entrenamiento, por eso nuestro objetivo es que todo vuelva a ser como antes con los protocolos correspondientes”, expresa Ciappino.

El retorno a la práctica fue adaptándose en cada provincia a las restricciones de la pandemia. Y no todo fue negativo, puesto que se acercó gente nueva motivados por tratarse de un deporte al aire libre. En Mendoza o en Bahía Blanca ya se está compitiendo hace un año, pero en el AMBA recién ahora, como en Vicente López, donde este fin de semana se realizó el Campeonato Bonaerense 2021, una buena oportunidad para conocer de primera mano este deporte.

Oct 13, 2021 | Culturas, Novedades

Durante demasiado tiempo, las personas con discapacidad fueron invisibilizadas: no se les reconocían derechos, no tenían voto ni decisión, se las percibía como sujetos pasivos que requerían asistencia constante. Todo lo que fuera “especial”, los posicionaba como distintos a una supuesta normalidad.

Desde principios de siglo, hace unos 10 años, existe un nuevo paradigma que está en construcción y deconstrucción: el modelo de la autonomía. Defendida y trabajada en la Compañía de Artes “Las Ilusiones”, esta concepción incentiva a pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y de participación activa más allá de lo artístico. El arte se convierte en un camino de posibilidades que reconfiguran la percepción de la sociedad.

“Se trata de un espacio lúdico y de encuentro. Crear una obra de teatro o una puesta en escena involucra a todos los que estamos ahí, en un aquí y ahora. A diferencia de ambientes jurídicos o laborales, implica encontrarse desde la paridad y partiendo de las capacidades individuales de cada uno”, afirma Juan Ignacio Acosta, licenciado en Dirección Escénica y director de Las Ilusiones.

Así, el arte inclusivo potencia las capacidades individuales y su autopercepción: facilita el desarrollo cognitivo conductual y rescata esa voz interna que no siempre puede expresarse a través del lenguaje verbal o gestual. Este campo pretende quitar el velo con el que vemos el arte, pero, sobre todo, la discapacidad. Derriba mitos conociendo otras realidades y empatizando con ellas, ya sea a través de un cuadro, una poesía o una obra.

“Las obras de teatro inclusivo permiten hablar de lo que va a venir, una sociedad totalmente inclusiva, abajo y arriba del escenario, en todos los ámbitos. Aporta un espacio de ser, de elegir qué hacer y de ser valorados con nuestras diferencias y similitudes”, subraya Acosta.

Es un espacio en constante tensión: aparecen pequeños logros del colectivo de discapacidad o políticas más inclusivas del Estado, sin embargo, siempre se presentan barreras. “Lo que yo noto hasta hoy es que hay un sesgo en la sociedad por tratarlos como enfermos: o son muy ángeles, como falsamente positivos, o son mogólicos, en un sentido negativo y pasivo. En estos extremos perdemos un montón de colores y variantes posibles”.

Mientras dialoga con ANCCOM, la madre de uno de los artistas que concurre al lugar le dice en tono gracioso: “Che Juan, ¿puede ser que desde que mi hijo viene a Las ilusiones habla más y manifiesta lo que no le gusta? ¡Está como más rebelde!”. “Sí, porque es adolescente y tiene que ponerse rebelde, decidir cómo vestirse, a dónde ir, con quién estar –responde Acosta–. Y eso no es rebeldía, es autonomía”.

¿Cómo se reflexiona y se potencia este proceso artístico junto con las familias? Depende de la historia detrás de cada una. “Cuando una persona nace con discapacidad, se instala la nomenclatura de que toda la vida va a ser dependiente, entonces después es difícil borrar esas estructuras que se construyeron tan hegemónicamente. Nosotros como agentes trabajamos en conjunto con las familias a medida que se van abriendo o conversando sobre la autonomía, acá es fundamental lo que les pase a los padres, por eso trabajamos la confianza”.

La pandemia repercutió en la compañía. Al principio, subieron actividades a YouTube y organizaron clases virtuales por Zoom. Además, realizaron acciones de contención emocional para padres y talleres de otras artes. “Hubo una buena recepción y se aprovecharon los canales: propusimos que el artista elija la disciplina que quiere hacer y el formato que le gustaría. Actualmente, lo bimodal –presencial o virtual– nos ayudó con mayor organización, las burbujas no se rompían, sabíamos quiénes venían para cada actividad y así fue todo el año, tuvimos que adaptarnos en espacios abiertos, con distancia, con barbijo”.

Fernando Pacheco integra Las Ilusiones desde 2016. Hace teatro, canto y desde 2017 es preceptor de comedia musical. En su rol, acompaña a los artistas en las actividades y trata de dar respuesta a lo que ocurre arriba y abajo del escenario. “Según lo que necesiten, ayudo con texto o coreografía. Desde esta responsabilidad me siento partícipe de este espacio, no es una pequeñez lo que hago, al contrario, se trata de ser parte de esta gran familia. Colaboro con los artistas y ellos me ayudan a crecer como persona”, señala.

Lo que más le gusta de Las Ilusiones es trabajar codo a codo con personas con distintas discapacidades y aprender de ellas y con ellas. En cuanto a las clases virtuales, cuenta que le costó adaptarse: “Que sean desde nuestras casas, con nuevos espacios, manejar Zoom, pero me fui amoldando y pude trabajar bien”. Volver a lo presencial fue una alegría inmensa. “Me reencontré con mis compañeros como antes, aunque con los cuidados respectivos, volver a trabajar como hace años fue muy bueno”, dice.

El arte inclusivo busca la integración de la diversidad: “Para mí es libertad, es poder expresar sentimientos y emociones de diferente manera y crear mundos que no existían”, sostiene Pacheco. Para Acosta, es una vanguardia artística con sus propias variables, sus formatos y con un tipo de estética que se construye día a día: “Es un vago movimiento estético y artístico que abre la puerta a construir con un otro sin limitaciones neurológicas o físicas. No crean que es un producto infantil o amateur, todo lo contrario, hay un arte ensayado, elaborado, pensado, que no por ser inclusivo, deja de ser profesional”, concluye.

Oct 8, 2021 | Comunidad, Novedades, slider

A fines de septiembre muchos medios de comunicación anunciaron la intervención de inspectores de la Ciudad de Buenos Aires en locales en el Barrio Chino, con clausuras por alimentos en mal estado. Una visita que sorprendió no solo al barrio sino por las reacciones discriminatorias que desató.

A fines de septiembre muchos medios de comunicación anunciaron la intervención de inspectores de la Ciudad de Buenos Aires en locales en el Barrio Chino, con clausuras por alimentos en mal estado. Una visita que sorprendió no solo al barrio sino por las reacciones discriminatorias que desató.

Se allanaron cuatro comercios del Barrio Chino en el que participaron la Policía Federal, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, la Dirección de Control Ambiental y de Habilitación y permisos junto con Bromatología. Lo cierto es que como resultado del procedimiento no se clausuró ningún local porque no se encontraron alimentos en mal estado, pero fueron secuestrados 2.000 kilos de pescado y se realizó un proceso contravencional.

El procedimiento para llegar al Barrio Chino tiene sus bemoles. La Fiscalía de Medio Ambiente y Maltrato Animal (UFEMA) que tiene jurisdicción en CABA asegura que allanó tiempo antes un local ubicado en la calle Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos por denuncias que realizaron los vecinos en las que se quejaban de olores nauseabundos que se daban de manera permanente, y por un vertido de líquido color rojizo al desagüe cloacal. En el procedimiento se encontró mercadería en mal estado no aptas desde el punto de vista bromatológico para el consumo humano y subproductos de la fauna silvestre cuya tenencia está prohibida como cuernos de alce y tiburones. Además, aseguran desde la Fiscalía, tenían irregularidades en el desarrollo de sus actividades y los empleados no tenían ninguna certificación sobre su situación laboral. La Fiscalía sostiene que realizó investigaciones para determinar qué locales estaban vinculados y se les procesaba y distribuía el alimento, así fue como se llegó al Barrio Chino.

Carlos Rolero Santurian, es fiscal penal de la CABA a cargo de la UFEMA y asguró: ”Se interviene en función de estándares establecidos por la ley, el procedimiento del Barrio Chino estuvo originado en una causa judicial donde hay una investigación policial con resultados concretos. En materia de alimentos los estándares deben ser claros, específicos, rígidos y severos y más aún cuando estamos en presencia de una pandemia que tiene un origen vinculado a una infección transmitida de animales a humanos. A mi no me sirve que el empleado del supermercado sea del origen que sea me diga que el pescado está frío o en buen estado si no me puede explicar la trazabilidad del mismo. Necesito que me pueda acreditar la cadena de custodia de ese alimento, de donde lo sacaron, en que tiempo, cuánto tiempo estuvo en una cámara frigorífica. Si no puede demostrar esto, no está apto para el consumo humano ni para la venta.”

Carlos Rolero Santurian, es fiscal penal de la CABA a cargo de la UFEMA y asguró: ”Se interviene en función de estándares establecidos por la ley, el procedimiento del Barrio Chino estuvo originado en una causa judicial donde hay una investigación policial con resultados concretos. En materia de alimentos los estándares deben ser claros, específicos, rígidos y severos y más aún cuando estamos en presencia de una pandemia que tiene un origen vinculado a una infección transmitida de animales a humanos. A mi no me sirve que el empleado del supermercado sea del origen que sea me diga que el pescado está frío o en buen estado si no me puede explicar la trazabilidad del mismo. Necesito que me pueda acreditar la cadena de custodia de ese alimento, de donde lo sacaron, en que tiempo, cuánto tiempo estuvo en una cámara frigorífica. Si no puede demostrar esto, no está apto para el consumo humano ni para la venta.”

Casa China es uno de los principales locales afectados por la intervención. “Durante el allanamiento –aseguraron sus dueños a ANCCOM-, vinieron con la intención de escracharnos. Nos enteramos que vendíamos tiburón por la televisión mientras en pantalla aparecía nuestro logo. Nos pidieron los papeles de la peor manera como amenazándonos y una vez que les entregamos todo se miraban como no creyendo que tengamos todas las habilitaciones. Muchos medios que opinaron sobre lo sucedido no habían estado ese día en el Barrio Chino, solamente sacaron información de internet y con eso publicaron que vendemos alimentos en estado de putrefacción. Eso nos afectó; después de las publicaciones el Barrio Chino estuvo vacío. Los que venían se sacaban fotos señalando el pescado y diciendo que era pescado podrido y aunque quisiera no podemos estar explicándole a todos que es pescado fresco del día”.

Desde el comienzo de la pandemia los comerciantes asiáticos sufren maltrato en redes sociales teniendo que soportar que los hostiguen preguntándoles si venden murciélagos, si tienen el virus y hasta les digan que se vayan del país. “Más allá de que tuvimos mucho apoyo de parte de nuestros clientes porque nos conocen y no se puede destruir 30 años de trabajo así nomás –confió el dueño de uno de los locales-, es doloroso ver como nos trataron en la inspección y en los medios. No somos chinos sucios, ni clandestinos y tampoco vendemos pescado en estado de putrefacción. Lo único que queremos hacer es trabajar tranquilos”.

Desde el comienzo de la pandemia los comerciantes asiáticos sufren maltrato en redes sociales teniendo que soportar que los hostiguen preguntándoles si venden murciélagos, si tienen el virus y hasta les digan que se vayan del país. “Más allá de que tuvimos mucho apoyo de parte de nuestros clientes porque nos conocen y no se puede destruir 30 años de trabajo así nomás –confió el dueño de uno de los locales-, es doloroso ver como nos trataron en la inspección y en los medios. No somos chinos sucios, ni clandestinos y tampoco vendemos pescado en estado de putrefacción. Lo único que queremos hacer es trabajar tranquilos”.

Los cuatro comerciantes coinciden en que los inspectores no estaban capacitados para ir al Barrio Chino a realizar este allanamiento por desconocer las características de los alimentos que allí se venden. Uno de los dueños afirmó que “los inspectores de Bromatología saben cuando el fiambre o la carne están en mal estado, pero al pescado no lo conocen. Lo que nos pasó fue como si un profesor de biología viniera a tomarnos matemáticas. No sabían qué era lo que estaban evaluando y discutirlos o quejarse no tenía sentido porque ellos tienen el poder de tirar aún más y hasta de clausurarnos. El filete de pollo y de gatillo vienen de un tipo de tiburón pero mucha gente no lo sabe y este se compra en todas las pescaderías, es mentira que no se puede vender pero ellos no saben porque son brutos. No encontraron ningún pescado podrido pero igual salió en todos lados que sí”.

“Hay discriminación en Argentina y más desde que Donald Trump inició una guerra simbólica con China –comentó Gustavo Ng, periodista y antropólogo de ascendencia china-. Trump dijo que el virus era de origen chino y ese discurso prendió en los medios, en la política y por ende en la sociedad. Lo que molesta es la presencia de los medios reproduciendo el discurso de que los chinos son sucios y comen alimentos que crean pestes, que le hacen mal a aquellos que comen lo correcto y nunca se enferman ni causan enfermedades. La información se induce, no solo es lo que se dice sino lo que se connota, cuando se ataca a las minorías se suelen activar mecanismos de protesta pero en el caso chino no. El INADI nunca interviene cuando en los medios se nos ataca y eso también es un acto racista desde el Estado.”

“Hay discriminación en Argentina y más desde que Donald Trump inició una guerra simbólica con China –comentó Gustavo Ng, periodista y antropólogo de ascendencia china-. Trump dijo que el virus era de origen chino y ese discurso prendió en los medios, en la política y por ende en la sociedad. Lo que molesta es la presencia de los medios reproduciendo el discurso de que los chinos son sucios y comen alimentos que crean pestes, que le hacen mal a aquellos que comen lo correcto y nunca se enferman ni causan enfermedades. La información se induce, no solo es lo que se dice sino lo que se connota, cuando se ataca a las minorías se suelen activar mecanismos de protesta pero en el caso chino no. El INADI nunca interviene cuando en los medios se nos ataca y eso también es un acto racista desde el Estado.”

Ng también explica que el futuro es desalentador para su comunidad mientras siga la guerra simbólica entre Estados Unidos y China. “Los grupos de poder en Argentina están más vinculados con Estados Unidos que con China y por eso reproducen el discurso que manda el Departamento de Estado norteamericano y este se escucha en todos lados no solo en los medios de comunicación sino en los jóvenes ecologistas que tienen una lucha super noble que busca cambiar al mundo pero con un discurso antichino por detrás, cosa que no pasa con otros acuerdos. Nadie se pone una remera que diga ‘fuera Noruega de Argentina’ pero si se ponen ‘Fuera China’.”

Oct 7, 2021 | Comunidad, Novedades

Es martes y hay que salir a trabajar. Agarrás las cosas y abrís la puerta. Afuera, el día está soleado, pero algo impide disfrutar. El barbijo no puede disimular el olor del aire. Sí, el aire tiene olor, olor a sucio, olor a polvo. El aire es turbio, impuro. Caminás una cuadra y tenés que frenar, pero no en una esquina. En la salida de una fábrica, aguardás para cruzar la entrada. Pasan uno, dos, tres camiones. Pasan los minutos y siguen saliendo camiones con volquetes vacíos, y entran otros con volquetes llenos; con escombros, con partes de autos desarmados, con maderas. Por fin cruzas, pero la música no se escucha, porque la avenida la transitan camiones pesados, hasta tractores. La vereda debería estar limpia, es primera hora de la mañana, pero donde sea que se mire hay basura: botellas, bolsas, papeles, lonas, metal.

En Villa Soldati funciona, desde 2013, una planta de tratamiento de residuos áridos. Su objetivo es tratar los escombros que quedan de las construcciones para poder reutilizarlos en la misma industria. El problema es que, en el intento, provoca enfermedades, contaminación e insalubridad a los vecinos. “¿Qué dice el Gobierno del impacto ambiental? Que, de las paredes para adentro, todo funciona bien. La planta recicla, es el único centro de estas características, se reciben toneladas de basura. Eso está genial, el problema es que el centro de reciclaje está siendo beneficioso sólo para un sector”, explica Sabrina González, referente de la Comuna 8. La indignación va de la mano con la ironía de la situación: la planta es parte del Centro de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. Su tarea cuadra en la filosofía de una economía circular, pero que hoy es más utópica que planificada.

“Entran camiones con fardos de botellas de plástico, de bolsas, de cartón, de papel. Todo eso se desprende y queda en el suelo. A principios de 2020 nos habíamos sacado una foto para retratar lo que es estar acá, vivir entre polvillo, respirar tierra”, aclara González. Y amplía: “En realidad no es solo tierra, porque si fuera tierrita no pasa nada; es cal, cemento, polvo. Eso es lo que estamos respirando. El tema son las partículas que están en el aire, no solo la cantidad, sino la calidad, que generan conjuntivitis crónica, sarpullidos y hasta diagnósticos de cáncer”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste en que la planta no contamina, escudándose en los controles de calidad del aire realizados bajo su órbita. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, quiso relajar a los vecinos de Soldati: “Dijo que los niveles de contaminación estaban bien e incluso mejor de lo máximo posible. Que la planta no contaminaba. Pero cuando les preguntamos si mejorarían algo, nos dicen que sí, que van a levantar una construcción para evitar que pasen para afuera las partículas. Ahí se contradice un poco”, relatan Laura Velasco, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y su asesor, Facundo Sanseverino.

Sin embargo, a partir del inicio de la pandemia, todo empeoró y se hizo más notorio. “Cuando no había pandemia, nosotros vivíamos acá, pero nos íbamos a trabajar, a lo de un amigo, a llevar los chicos al colegio, estábamos todo el tiempo en movimiento. Teníamos alergias y demás, pero parecían hasta leves”, cuenta Sabrina González. No obstante, el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en marzo de 2020 fue un punto de quiebre. “Cuando arrancó el aislamiento y tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas las 24 horas del día, fue un horror. Nos recomendaban tener las ventanas abiertas para ventilar y porque necesitábamos oxígeno, pero era imposible: teníamos arenilla en la garganta, respirábamos mal y los vidrios se llenaban de polvo enseguida”, continúa.

La planta de áridos se mantuvo cerrada tan solo tres días en el comienzo de las medidas preventivas implementadas por el gobierno. Las quejas del conjunto de vecinos y la falta de respuestas por parte de las autoridades los obligó a hacerse cargo de la situación. “La Mesa Ambiental de la Comuna 8 nació en 2019 acá en Soldati. No sabíamos si la gente iba a ir y fuimos 60 en total, lo cual ya nos dio un parámetro de que había un montón de laburo para hacer. Está conformada por tres organizaciones sociales y políticas, por vecinos y vecinas y por la Junta Comunal. Necesitábamos que empezara a circular la información entre los vecinos y así empezamos con los conversatorios”, relata González.

La referente de la Comuna 8 recuerda los sucesos del día en que la planta de áridos volvió a abrir en plano ASPO: “Ese viernes nos empezaron a llegar fotos y videos a los representantes de la Mesa Ambiental, mostrando que estaba funcionando y no lo podíamos creer. Ahí decidimos venir hasta la puerta como medida de reclamo”, pero la medida se convirtió en pesadilla. Un grupo de volqueteros llegó a la planta y, luego de pedirle a la policía, que había arribado hacía instantes al lugar, que se corra, colocaron los volquetes en el portón de entrada al predio, dejando encerrados a los manifestantes entre este y la puerta de entrada a la planta. “Seis horas nos dejaron encerrados, mientras nos amedrentaban y nos tiraban piedras, muchos de ellos querían confrontación”, describe Sabrina González, todavía con un tono de asombro. Este suceso generó que, luego de una reunión entre el Ministerio de Desarrollo y la Junta Comunal, se pactara el cierre provisorio de la planta. Cierre que duró tan solo un mes, ya que posteriormente comenzó su reapertura paulatina hasta llegar a su funcionamiento habitual: todos los días, excepto domingos y feriados.

Justamente, lo que no quieren los representantes vecinales es confrontación. “Nosotros no queremos sacarle el trabajo a nadie, ni que la planta desaparezca. Solo pedimos su traslado a un lugar donde no habite tanta gente”, comenta Fidelia Cruz, integrante de la Mesa Ambiental Vecinal de Soldati, que es un barrio y, como todo barrio, se conocen entre todos, incluso con algunos de los volqueteros. “En el reclamo de principios de la pandemia, muchos volqueteros que nosotros conocemos, venían por lo bajo y nos decían que a ellos tampoco les conviene que la planta esté acá, porque tienen que bajar de la autopista a 20 y cualquier cosa que se te cruce provoca un accidente. El problema es que no pueden hacer mucho porque son empleados y no quieren perder su trabajo. Son nuestros vecinos, no hay por qué tener conflictos entre nosotros porque el Estado tiene que estar por sobre todos”, amplía González, mientras un tractor avanza por la calle Martiniano Chilavert y provoca que tenga que elevar su voz para ser escuchada.

En relación con la cuestión ambiental, se entrelaza la justicia social. El barbijo de Nicolás Meza, integrante de la Mesa Ambiental, dice “ecologismo popular”, en verde y mayúsculas. Y afirma: “La falta de justicia social es lo que nos lleva a discutir las problemáticas que venimos padeciendo a nivel estructural con respecto a la injusticia ambiental”. En la Ciudad de Buenos Aires, las leyes de Educación Ambiental y de Basura Cero están vigentes, pero no se cumplen. “Acá la mirada está normalizada. Los chicos salen del polo educativo y del deportivo y ven toda esta mugre. ¿Qué te va a importar tirar tu papelito del chicle, si ahí hay una bolsa y un cartón?”, comparte González, decepcionada. “Mientras, ellos hacen visitas guiadas a la planta. La ciudad verde que están proyectando, a nosotros nos deja afuera”.

Pero Laura Velasco reivindica el trabajo de los vecinos y el concepto de ecologismo popular: “El tema ambiental se suele vincular con los sectores medios, pero la falta de espacios verdes y la contaminación del suelo, agua y aire afecta, sobre todo, a los barrios populares. Está buenísimo el proceso de organización de los vecinos. Entendemos la salida por ese lado: que ellos sean quienes traigan su voz para hacer la denuncia, pero que también puedan traer propuestas de gestión comunitaria de las que sean parte”.

Velasco presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad. Todavía no hubo respuesta. A su vez, los vecinos avanzan en la presentación de un recurso de amparo por la planta. González nos demuestra que el objetivo final es realmente la reubicación de la planta, nunca en contra de lo ambiental ni de los trabajadores: “El centro de reciclaje es buenísimo. Sabemos cuánta plata hay en estos espacios donde llega la basura, muchos de nuestros vecinos tiran del carro. Sabemos lo que es, no estamos en contra del reciclaje porque somos eso, esencialmente está en nuestra sangre”.

Oct 6, 2021 | Comunidad, Novedades

Fue a mediados de agosto, en el mes de la Pachamama, que la primera manifestación contra la aprobación del trigo transgénico tuvo lugar a lo largo de todo el país. El Panazo ocurrió en la semana del 16, con una convocatoria a través de las redes, bajo la consigna “¡Con nuestro pan no!” y constaba en la distribución de productos panificados realizados con trigo agroecológico. Esta vez, el reclamo no era por el aumento de las materias primas sino por la posible utilización de trigo genéticamente modificado en las mesas argentinas.

“Las principales características del trigo transgénico son, por un lado, la resistencia a la sequía. Por el otro, es que se le otorgó una resistencia a un agrotóxico que es el glufosinato de amonio, así que ya de entrada este trigo está diseñado para que pueda ser utilizado en conjunto con un agrotóxico”, explica María Eugenia Suárez, investigadora adjunta del CONICET, especializada en ambiente, conservación y sustentabilidad. La resistencia del trigo HB4 a crecer frente a una crisis hídrica es un dato al que la investigadora agrega: “Se crea este trigo supuestamente para poder resistir a la sequía, una sequía que fue creada, en gran parte, por el propio agronegocio y por el mismo modelo de producción agropecuaria. Ahora se trata de emparchar y tratar de seguir adelante bajo el mismo modelo proponiendo algo que lo único que hace es profundizar los problemas que este propio modelo ha creado”.

Su aprobación fue publicada el año pasado durante el mes de septiembre en el Boletín Oficial por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la resolución N°41/2020. En esta, se acepta la aplicación del trigo transgénico HB4 creado por la empresa rosarina Bioceres (compañía dedicada a la biotecnología agropecuaria). Pero, hay un dato que llama la atención: es necesaria todavía la aprobación por parte del Gobierno brasileño para que se pueda efectivamente comercializar este cultivo. Esta decisión no es al azar, sino que responde al hecho de que Brasil es el principal importador del trigo argentino. “La comercialización de este trigo en Argentina queda supeditada a lo que Brasil decida. Lo cual es claramente una decisión para nada soberana y, por otro lado, muestra muy claramente que la finalidad que se busca con este paquete tecnológico es la exportación” sostiene Suárez.

Marcha por la crisis climática.

El Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR), empresa de investigación y desarrollo biotecnológico que surge entre la alianza del CONICET y Bioceres (una de las empresas de biotecnología agrícola más importantes de la Argentina con sus cotizaciones en la bolsa de New York) fue la encargada de la fabricación del trigo HB4. Soledad Barruti, periodista dedicada a la alimentación e industria alimentaria, en su charla junto a Darío Sztajnszrajber, en Tecnópolis durante la “Feria Nuestra”, manifestó que “el 60 por ciento de la tierra cultivable está destinada a la soja de exportación (también transgénica, con su primera aprobación en 1996). La agricultura es la producción de la tierra para la alimentación humana mientras que el agronegocio es la producción de la tierra para los negocios de la Sociedad Rural Argentina. Esto hace que no se produzca para vender, se producen granos para exportar y alimentar animales encerrados en granjas industriales que luego son consumidos en los países de más alto ingreso.” A esto, Suárez agrega que “la finalidad de la producción y comercialización del trigo transgénico en Argentina no tiene que ver con paliar el hambre, no tiene que ver con la desnutrición, no tiene que ver con mejorar el bienestar del pueblo argentino sino con responder a intereses económicos que son los que priman hoy, que salgan favorecidos económicamente los mismos de siempre”.

Las consecuencias de la aplicación de este trigo no solo suponen una desventaja económica a otros productores dedicados a la agroecología, sino que también vulnera aspectos sanitarios y ecológicos: “Más allá de lo económico, los que salimos perjudicados somos todos, incluyendo a los mismos participantes del agronegocio, sus nietos, sus hijos y seres queridos —asegura la científica—. Porque la producción de este trigo transgénico, como cualquier producción bajo este modelo agroindustrial de producción, es dañina a nivel socioambiental, empezando con el uso de agrotóxicos y porque seguimos avanzando sobre bosques nativos para poder seguir ampliando la frontera agrícola”. Sumado a esto, se han verificado innumerables casos de contaminación transgénica (como la soja y el maíz) a cultivos aledaños que pretenden ser orgánicos, “La soberanía alimentaria y así como el derecho de los pueblos de decidir qué es lo que quiere consumir y que es lo que quiere producir se ve totalmente vulnerado. Hay un montón de productores que quieren producir de otra manera y quieren empezar a producir un modelo diferente a través de la selección de semillas y el fomento de otro modelo agropecuario. Al implementar este trigo transgénico y como ya ha sucedido con otros productos transgénicos se ve una clara vulneración y alejamiento de alcanzar una soberanía alimentaria”, agrega Suárez.

Organizaciones que conforman la Plataforma Socioambiental se expresan contra la autorización del trigo tránsgenico.

¿Es posible una soberanía alimentaria en un país dominado por el agronegocio y la industria alimentaria hegemónica? Barruti da una respuesta desalentadora: “Lo que termina habiendo es una sociedad cada vez más destruida por lo que está comiendo, mientras el dinero no le alcanza para comer mejor. Es un sistema muy tremendo que no deja a nadie del otro lado. No hay otro lado, si lo que hay es un montón de resistencias donde lo que predomina es una necesidad de tener una relación con la vida distinta, con los alimentos y la producción distinta”. Un ejemplo de estas resistencias es la creación de la Plataforma Socioambiental (impulsora del Panazo), integrada por instituciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos tierra, entre otras. “Mientras desde algunas miradas la posibilidad de salir de la crisis se basa en seguir insertándonos en cadenas internacionales de valor sobre la base de profundizar la destrucción de nuestros territorios y culturas, consolidando nuestra dependencia como país, la concentración y desigualdad social; nosotros y nosotras estamos convencidxs de que hay que apostar y amplificar lo que las organizaciones sociales y populares ya hacemos en nuestros territorios desde un lugar virtuoso en términos sociales y ambientales” manifiesta la UTT en su página web anunciando la creación de este proyecto.

Según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, publicado en 2020 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sistema alimentario actual es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero entre el 21% y el 37%, sin tener en cuenta otros efectos medioambientales (como en el caso local, las deforestaciones). A esto se le suma que los costos sanitarios relacionados con la dieta superarán los 1,3 billones de dólares para el año 2030. Agregan, además, la responsabilidad de los estados frente a este problema mundial que engloba al hambre, la salud y el medioambiente: “Los países tendrán que reequilibrar las políticas e incentivos agrícolas para llevar a cabo medidas de inversión y políticas que tengan en cuenta la nutrición en toda la cadena de suministros de alimentos, a fin de reducir las pérdidas de alimentos y potenciar la eficiencia en todas las fases”. En línea con el informe, Barruti sostiene que “los sectores más marginalizados, más empobrecidos y con menos derechos de nuestra sociedad son los productores de alimentos primarios bajo un esquema donde hay un puñado de grandes empresarios que hacen un acaparamiento de las ganancias”.

Según la científica del CONICET, “no podemos avanzar hacia una soberanía alimentaria sin que el pueblo esté informado sobre lo que consume y tenga acceso a alimentos de calidad. Por eso, hay que avanzar sobre esta visibilización y concientización con información real sobre qué es lo que estamos consumiendo hoy en día y ponerlo, también, en cuestionamiento”. En definitiva, un aspecto tan cotidiano (para algunos) como la comida, es sin duda una de las discusiones más políticas y relevantes de la actualidad.

Oct 6, 2021 | Comunidad, Novedades, slider

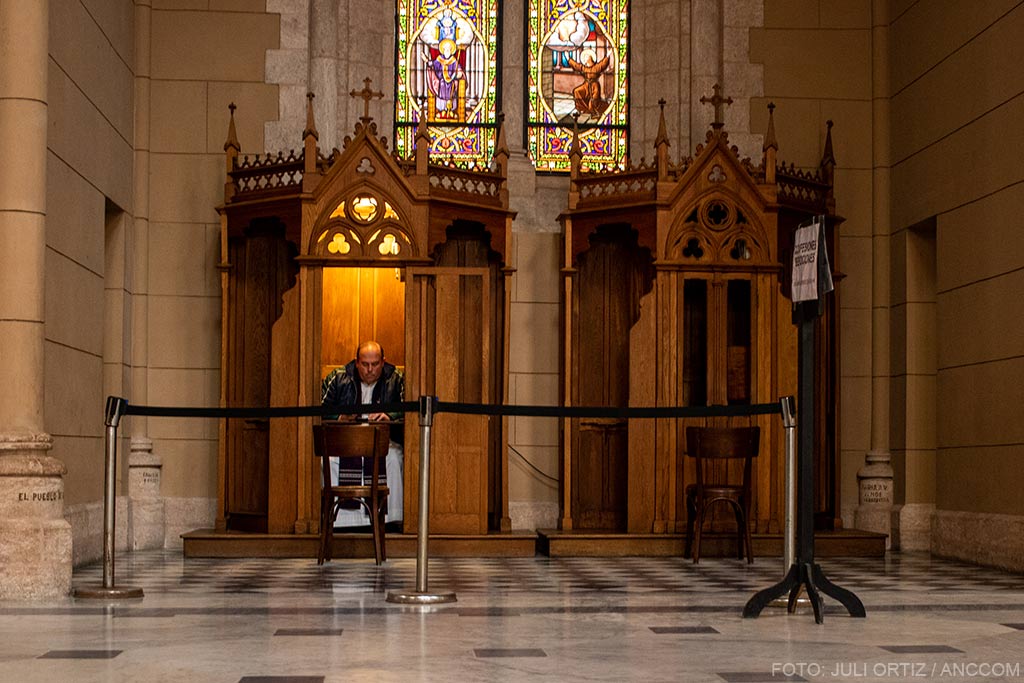

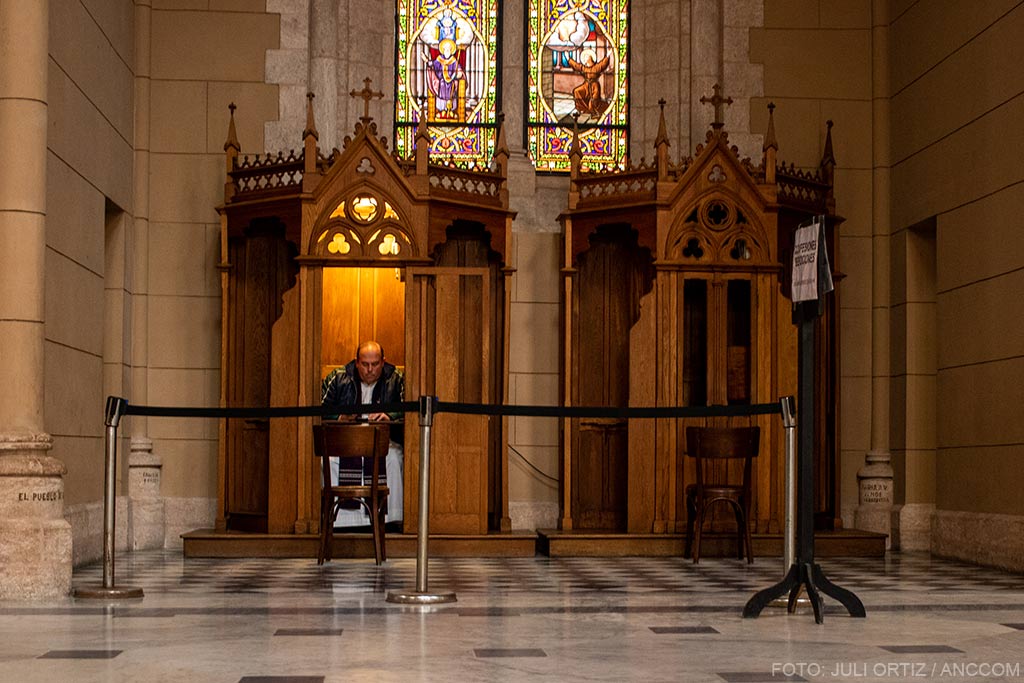

A fines de agosto el blog católico conservador The Pillar publicó un informe que estuvo a punto de producir un nuevo cisma en la Iglesia de Roma. El medio reveló que no pocos curas del Vaticano y otros de Nueva York habían descargado en su smartphone Gryndr una aplicación de citas utilizada por la comunidad gay y bisexual, similar a Tinder.

La información fue obtenida mediante espionaje ilegal. No obstante, su relevancia pública tras la larga historia de pederastas, por las que el Papa Francisco debió disculpar su ocultamiento en 2014, obliga a repensar la vida sexual de los curas y si el celibato no es una práctica atávica.

En el análisis publicado, se muestra que en 2018, al menos 32 celulares de miembros de la Iglesia usaban Grindr, “app” normalmente utilizada por la comunidad LGBTQ+. Así las cosas, los datos obtenidos demuestran que algunos sacerdotes no cumplen el voto de castidad que toman al entrar al seminario.

El celibato obligatorio se estableció entre el 1545 y el 1563, durante el Segundo Concilio de Trento. Fue una decisión económica y de control que no está basada en la Biblia. “El cura soltero era mucho más barato de mantener. Además, como no estaba casado, sus bienes pasaban a ser propiedad de la Iglesia. Es una imposición que podría eliminarse”, afirma Pepe Rodríguez, periodista español especializado en religión.

Adrián Vitali, ex sacerdote y autor de El Secreto Pontificio: la Ley del Silencio, agrega que una de las formas de perpetuar la estructura de poder de la Iglesia Católica, es a través de los bienes y que “como cura, no podés poseer bienes registrables, está todo a nombre de la Iglesia. Si un cura estuviera casado, sus cosas las heredaría su familia y eso descapitalizaría a la Institución Eclesiástica”, asegura.

Según una investigación realizada por Pepe Rodríguez, el 95% de los sacerdotes activos dentro de la Iglesia Católica se masturba, un 60% mantiene relaciones sexuales, un 20% realiza prácticas homosexuales y un 12% es exclusivamente homosexual. Además, de una muestra de 354 sacerdotes que afirman tener relaciones sexuales, obtuvo que el 53% las mantiene con mujeres adultas, el 21% lo hace con varones adultos, mientras que el 26% se vincula con menores de edad. De esta investigación, se desprende que el 36% se inició sexualmente antes de los 40 años y el 64% lo hizo entre los 40 y 55 años.

El periodista español afirma que “seguramente hoy, muchos curas jóvenes ya mantienen relaciones sexuales. Antes, la sociedad era otra y muchos curas venían de familias tradicionales, más castradoras y, por tanto, trataban de guardar el celibato hasta que ya no podían controlar su impulso. De ahí que había un gran número de sacerdotes que iniciaban una relación sexual a partir de los 40 años”.

Quiénes lo cumplen y quiénes no

Vitali habla desde su propia experiencia y cuenta que muchas veces, al ingresar al seminario, los aspirantes a cura entran sin conocer ni haber explorado su cuerpo y sus necesidades sexuales en su totalidad. “Cuando uno entra al seminario -explica-, alrededor de los 18 años, le dicen que para ser parte de ese grupo elegido por Dios tenés que renunciar a tu sexualidad”. Además, afirma que por más que se pretenda cumplir con el celibato, el cuerpo humano sigue funcionando y las personas continúan sintiendo y deseando. “Me parece importante la concepción que la Institución tiene del cuerpo: la Iglesia es la única institución que para ser parte de ella te pide que renuncies una parte de tuya”, asegura.

Pero no todos los curas ceden a la tentación. El Padre Mario, sacerdote del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield cuenta que él sintió un llamado: “Si bien estaba vinculado con la religión, yo tenía otros planes pero Dios puso otro deseo en mi corazón, un proyecto de vida de entrega a Cristo y en este momento eso tiene como condición el celibato. Es una expresión de vida”.

¿Qué sucede si se rompe el celibato?

En el siglo IV después de Cristo, San Agustín incorpora el pensamiento platónico al mundo cristiano. A partir de ese momento, el catolicismo considera que el alma y Dios forman parte del mundo de las ideas, de lo perfecto, mientras el cuerpo se incorpora al mundo sensible. En ese momento, se deja de lado la concepción antropológica semita que concibe al hombre como una unidad existencial. Por eso, se considera a la ruptura del voto de castidad como un pecado de la carne que se confiesa y luego se renueva el voto del celibato.

“La Iglesia sabe que es imposible que todos los sacerdotes lo cumplan, es por eso que es bajísimo el porcentaje que lo lleva a cabo y que, muchas veces, terminan siendo personas histéricas y con problemas psicológicos”, afirma Vitali.

“Creo que poder cumplir con el voto de castidad es un don del cielo porque no todos pueden ser célibes, hay que saber vivir también la soledad”, cuenta Mario y explica que, hoy, los que más dejan la Iglesia son los recién ordenados. Mario cree que para evitar la deserción debería prestarse más atención durante la formación religiosa, y advierte que “en ocasiones, el obispo no ordena a alguien porque considera que no podrá cumplir nunca con el celibato y eso lo perjudicaría a él y a la iglesia”.

Pepe Rodríguez afirma que el ser humano no es monógamo por naturaleza, sino que es una imposición cultural y dice que “con nuestra pareja, en lo sexual, nunca tendremos suficiente, nos gusta la variación pero nos satisfacen un montón de otras cosas que están en la relación interpersonal”. Según entiende, sucede lo mismo en la Iglesia ya que “para mantener el voto de castidad, necesitas un equilibrio en tu vida que tiene poca gente, de ahí la dificultad de mantener este estilo de vida, tanto en el sacerdocio como en la vida normal y corriente de cualquier persona”.

Pérdida de fieles

Mientras la Santa Sede atraviesa una crisis por pérdida de fieles, otras religiones dentro del cristianismo, como el evangelismo, crecen a pasos agigantados. Un motivo puede ser la exigencia del celibato por parte del catolicismo que se queda con menos ministros. “Los evangélicos, al no tener esta exigencia, crecen mucho más dinámicamente que la Iglesia y por lo tanto su pastoral es mucho más abarcativa”, opina el autor de El Secreto Pontificio: la Ley del Silencio.

Aún así, la Iglesia se sigue nutriendo de gente joven que viene de regiones con mucha pobreza. “Siempre habrá jóvenes africanos o de algunos países de Latinoamérica que para obtener algún tipo de estudio, se vuelcan a la Iglesia, al igual que en la Edad Media”, afirma el periodista español.

Excepciones a la regla

En octubre de 2009, el papa Benedicto XVI permitió que curas anglicanos que se hallaban disconformes con su iglesia, pudieran convertirse al catolicismo. Por otro lado, debido a la crisis de vocaciones, sacerdotes casados organizados de distintas partes del mundo convocan a sínodos para buscar una alternativa para salvar sus diócesis. Es el caso de algunos lugares del continente africano y de la región amazónica en Brasil. Sobre este tema, se realizó una votación en asamblea en Roma, en la que 41 obispos se pronunciaron en contra de la castidad y 128 a favor, alegando que sólo se trataría de una excepción en el Amazonas, por características especiales de ciertas regiones.

“En África un obispo célibe no tendría ninguna credibilidad. Muchos obispos africanos no tienen una, tienen varias mujeres porque como jefes, como caciques, está aceptado por la sociedad que así sea”, cuenta Rodríguez.

Por otra parte, se encuentran aquellos que tras ser ordenados y haber ejercido sus funciones ministeriales, deciden pedir dispensa de sus obligaciones al Papa -a veces para contraer matrimonio- llamados sacerdotes secularizados. Su condición sacerdotal no se pierde pero se les prohíbe ejercer. La Asociación de Sacerdotes Católicos Casados afirma que a más del 60% de sus miembros les gustaría retomar el sacerdocio.

Hay otras maneras de ser parte de la Iglesia. Un ejemplo son los diáconos permanentes, un grado anterior a ser sacerdote. Los hombres previamente casados pueden acceder a esta posición. Entre sus funciones se encuentran la divulgación del Evangelio, administración del bautismo y auspiciar ceremonias matrimoniales.

A favor de la eliminación

Hace ya tiempo que algunos sacerdotes luchan por el derecho a casarse. Es el caso del argentino Jerónimo José Podestá, un sacerdote vinculado a los curas obreros de Latinoamérica. Él se enamoró de Clelia Luro y se vio forzado a dejar sus funciones sacerdotales en 1972. Contrajeron matrimonio e impulsado por su propia historia, promovió el celibato optativo y fundó la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados, extendiendo la organización a varios países de la región como Bolivia, Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia, entre otros. Falleció en el año 2000 sin retornar nunca como funcionario de la Iglesia.

Pepe Rodríguez confía en que la iglesia es manifiestamente mejorable y si la mejoraran ganaría todo el mundo en calidad, la propia Iglesia, los curas y los feligreses. “Dentro del cristianismo hay religiones que tienen un pastor que tiene su trabajo, su familia y le dedican un tiempo a su Iglesia. Yo creo que esto sería lo más lógico y lo que haría que el sacerdote sea mucho más humano, mucho más próximo a la Iglesia y mucho más independiente”, asegura el periodista especializado en temas religiosos.

El Bicycle Moto Cross (BMX) nació en California a principios de los años 70 cuando los jóvenes empezaron a imitar con sus bicicletas a los campeones de motocross, saltando obstáculos o armándose recorridos. En la década siguiente, la actividad se generalizó y apareció la variante race o circuitos de tierra, que consiste en pistas de 350 a 500 metros repletas de complicadas curvas y saltos. A la par, los fabricantes de bicicross convencionales cambiaron el aluminio por elementos resistentes para hacer trucos y piruetas en el aire, lo cual dio origen al BMX freestyle que, a su vez, se divide en varias categorías: street, jump, vert, flatland o park.

El Bicycle Moto Cross (BMX) nació en California a principios de los años 70 cuando los jóvenes empezaron a imitar con sus bicicletas a los campeones de motocross, saltando obstáculos o armándose recorridos. En la década siguiente, la actividad se generalizó y apareció la variante race o circuitos de tierra, que consiste en pistas de 350 a 500 metros repletas de complicadas curvas y saltos. A la par, los fabricantes de bicicross convencionales cambiaron el aluminio por elementos resistentes para hacer trucos y piruetas en el aire, lo cual dio origen al BMX freestyle que, a su vez, se divide en varias categorías: street, jump, vert, flatland o park. En 2002, la FAB junto con la Federación Argentina de Mountain Bike y la nueva Federación Argentina de Ciclismo fundaron la Unión de Ciclismo de la República Argentina (UCRA), el puntapié inicial hacia una organización común y coordinada de los deportes relacionados a la bicicleta. Héctor Ciappino, presidente de la FAB, de la Comisión Panamericana de BMX y vicepresidente de la UCRA, sostiene que se trató de un antes y un después: “Significó tener una identidad madre sobre el ciclismo, es un gran reconocimiento en el mundo y a nivel nacional para acceder a becas en el plano internacional”.

En 2002, la FAB junto con la Federación Argentina de Mountain Bike y la nueva Federación Argentina de Ciclismo fundaron la Unión de Ciclismo de la República Argentina (UCRA), el puntapié inicial hacia una organización común y coordinada de los deportes relacionados a la bicicleta. Héctor Ciappino, presidente de la FAB, de la Comisión Panamericana de BMX y vicepresidente de la UCRA, sostiene que se trató de un antes y un después: “Significó tener una identidad madre sobre el ciclismo, es un gran reconocimiento en el mundo y a nivel nacional para acceder a becas en el plano internacional”. La FAB cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Deportes de la Nación y brinda becas a nivel nacional y provincial para clubes, para profesores o para quienes desean practicarlo. Como es un deporte amateur, no tienen sponsor o inversión para que los chicos viajen o compitan internacionalmente, y aquí es central la función del Estado. “No siempre está el apoyo que se merece, es difícil competir mundialmente en otros países, pero todo cambió en 2008 cuando se reconoció como deporte olímpico en Pekín. Y nosotros aprovechamos estos momentos para difundir esta disciplina”, agrega Zito.

La FAB cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Deportes de la Nación y brinda becas a nivel nacional y provincial para clubes, para profesores o para quienes desean practicarlo. Como es un deporte amateur, no tienen sponsor o inversión para que los chicos viajen o compitan internacionalmente, y aquí es central la función del Estado. “No siempre está el apoyo que se merece, es difícil competir mundialmente en otros países, pero todo cambió en 2008 cuando se reconoció como deporte olímpico en Pekín. Y nosotros aprovechamos estos momentos para difundir esta disciplina”, agrega Zito. Como ellas, Milagros Valle (16) también eligió el BMX. Empezó hace 3 años y la apasiona hasta el mínimo detalle. “Es el deporte más lindo que hice y lo que más me gusta de este espacio son las amistades que hago y andar en la pista es hermoso. No se puede comparar con ningún otro por el nivel de adrenalina que genera, el compromiso y la emoción de cada entrenamiento y carrera”, asegura. Como Lautaro, extrañaba las pistas: “El regreso presencial fue muy lindo, pero es un desafío muy grande porque una pierde la costumbre después de tanto tiempo”.

Como ellas, Milagros Valle (16) también eligió el BMX. Empezó hace 3 años y la apasiona hasta el mínimo detalle. “Es el deporte más lindo que hice y lo que más me gusta de este espacio son las amistades que hago y andar en la pista es hermoso. No se puede comparar con ningún otro por el nivel de adrenalina que genera, el compromiso y la emoción de cada entrenamiento y carrera”, asegura. Como Lautaro, extrañaba las pistas: “El regreso presencial fue muy lindo, pero es un desafío muy grande porque una pierde la costumbre después de tanto tiempo”.