Jun 26, 2020 | DDHH, Novedades

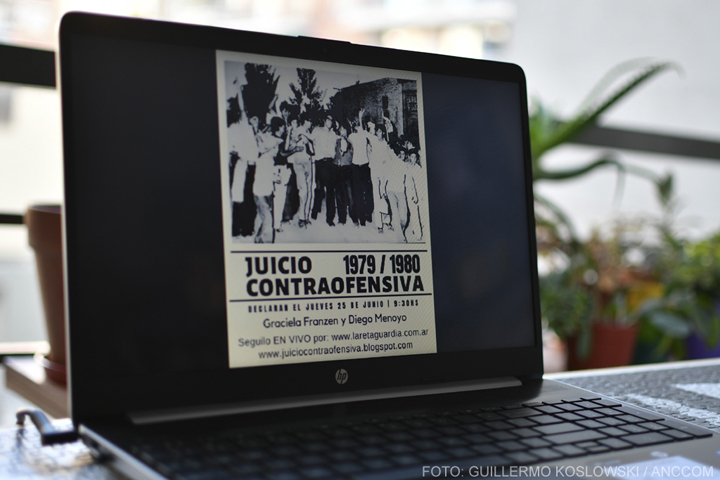

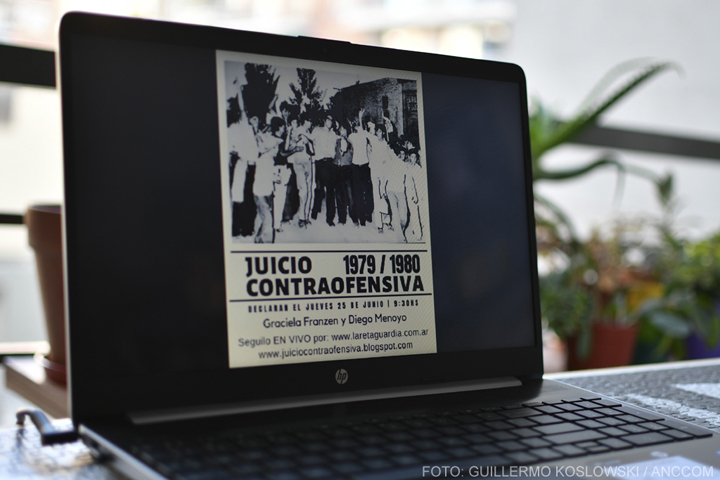

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación conocida como Contraofensiva que implicaba reagrupar militantes exiliados en diferentes países para retornar a la Argentina y formar parte de la resistencia contra la dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas que participaron de esa operación.

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación conocida como Contraofensiva que implicaba reagrupar militantes exiliados en diferentes países para retornar a la Argentina y formar parte de la resistencia contra la dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas que participaron de esa operación.

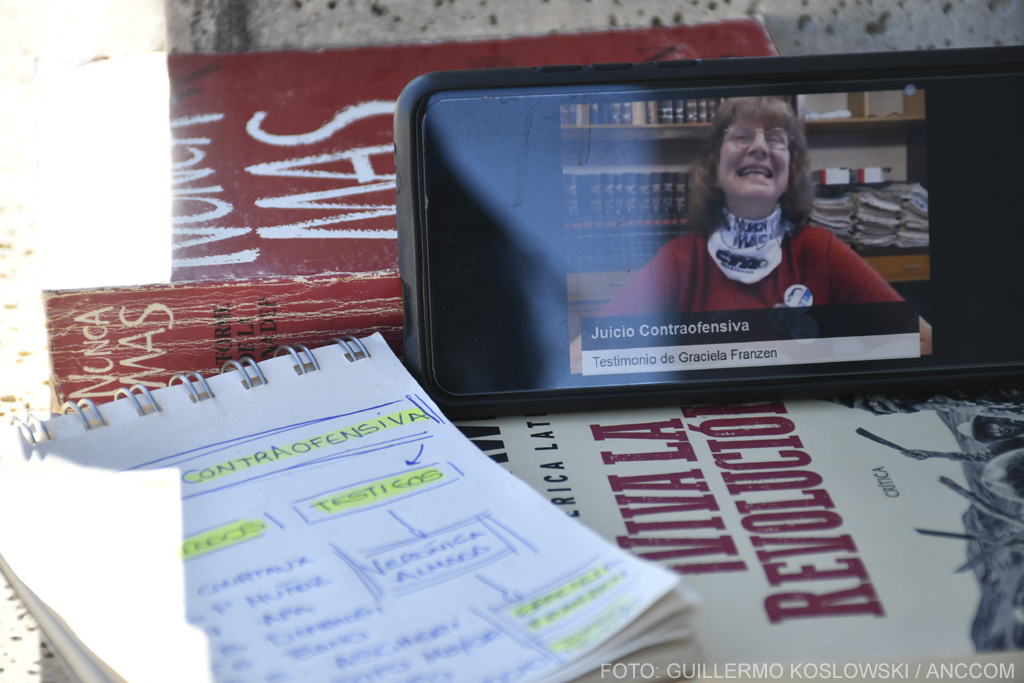

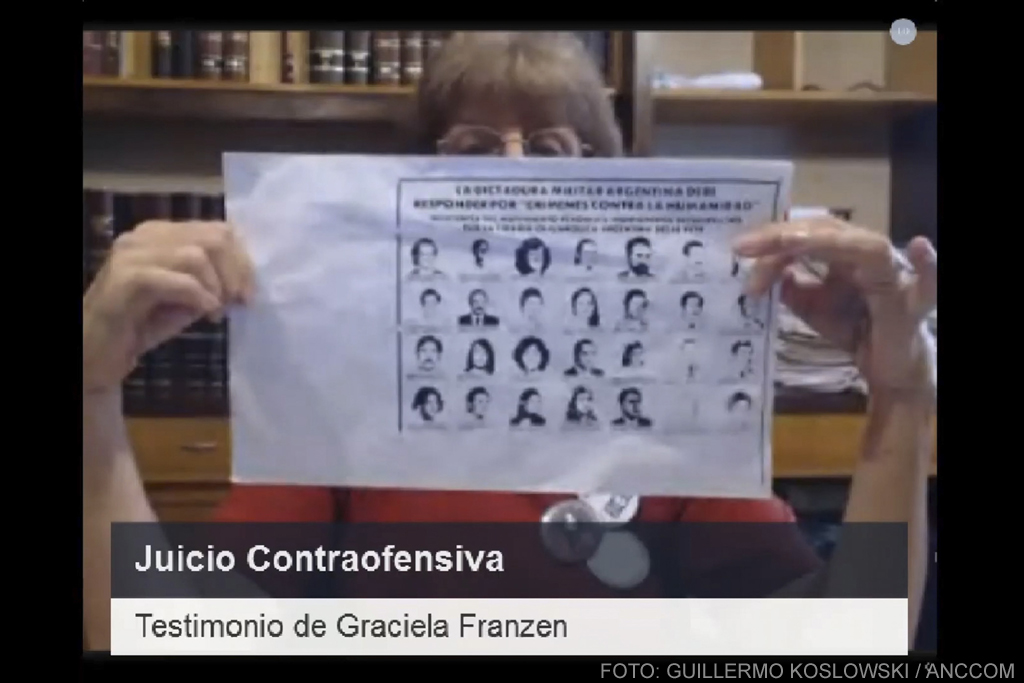

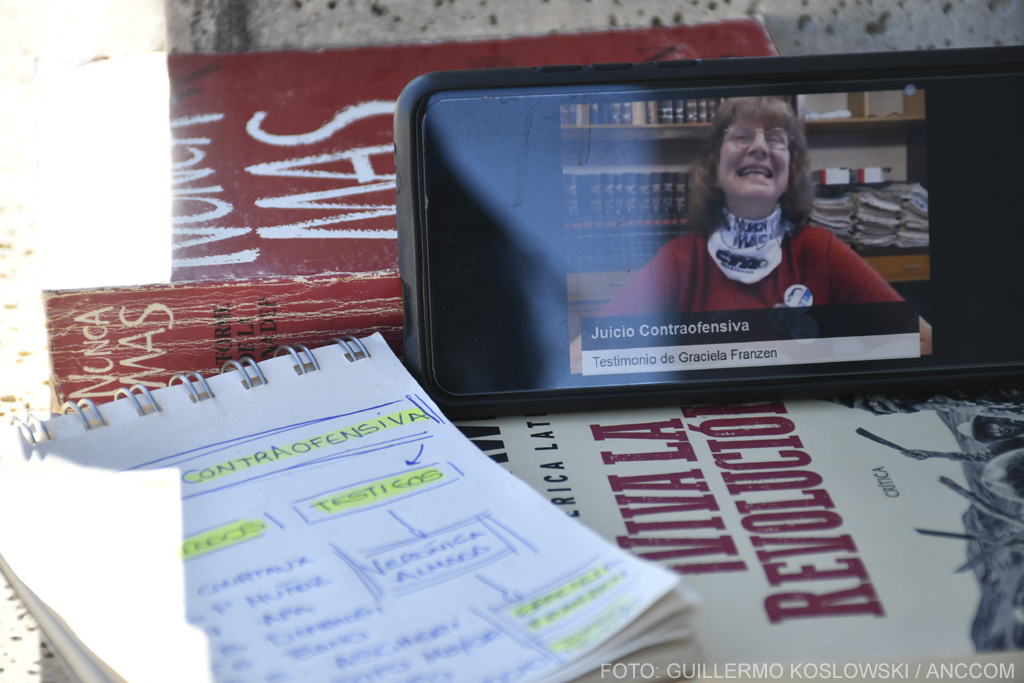

La audiencia, plagada de inconvenientes ligados con la transmisión y la señal de internet, comenzó poco antes de las 10:30 con el testimonio virtual de Graciela Franzen, desde Misiones. La testigo fue militante de Montoneros y participó en la primera Contraofensiva. “Mi militancia fue gremial y política, pero nunca dejé la militancia barrial”, declaró al comienzo. En su familia no era la única dedicada a la política, su hermano mayor, Luis Arturo Franzen, fue un reconocido militante de Posadas asesinado durante la masacre de Margarita Belén, en Chaco.

La historia de su hermano y la suya se entrecruzan muchas veces. Luis Arturo Franzen era buscado por organizar una comisión para recuperar las tierras de Posadas que intentaban ser adueñadas por una gran inmobiliaria de la zona. Se refugió en Resistencia después de un allanamiento y en el año 1976 lo secuestraron. Al mismo tiempo allanaron su casa, obligando a Graciela Franzen a irse. “Le dije a mi mamá que la próxima iba a ser yo y me fui a las afueras del pueblo”, comentó.

Separada de su familia y lejos de su casa, Graciela Franzen fue secuestrada una madrugada en los montes donde, después de una persecución, lograron llevarla a la Casita de los Mártires, un lugar de tortura sin electricidad, donde la tuvieron un día y medio con picana eléctrica a batería. Ahí perdió la audición de un oído. “Cuando me empecé a desangrar me llevaron con un médico para que me curara y luego de una semana pasé a disposición del Poder Ejecutivo que me trasladó a la cárcel de Villa Devoto, donde pasé dos años”, contó. El derrotero de Franzen recién había comenzado para entonces y la prisión era la primera parada.

Separada de su familia y lejos de su casa, Graciela Franzen fue secuestrada una madrugada en los montes donde, después de una persecución, lograron llevarla a la Casita de los Mártires, un lugar de tortura sin electricidad, donde la tuvieron un día y medio con picana eléctrica a batería. Ahí perdió la audición de un oído. “Cuando me empecé a desangrar me llevaron con un médico para que me curara y luego de una semana pasé a disposición del Poder Ejecutivo que me trasladó a la cárcel de Villa Devoto, donde pasé dos años”, contó. El derrotero de Franzen recién había comenzado para entonces y la prisión era la primera parada.

“Me enteré de la masacre de Chaco en la cárcel, pero no sabía que mi hermano había estado ahí. Lo supe después, cuando mi mamá hizo el trámite para traer el cuerpo y enterrarlo acá”, explicó y reveló que hace poco tiempo se enteraron que el cuerpo enterrado no era el de Luis Arturo Franzen, sino el de un compañero militante.

En 1978, el dictador Leopoldo Galtieri visitó la cárcel de Devoto e interrogó Franzen y a las otras compañeras presas, con quienes formó un gran lazo de amistad y solidaridad. “Me llevaron a un cuarto y me preguntaron dónde estaba mi hermano. Me dio tanta bronca e impotencia que les golpeé el escritorio y les grité que ellos lo habían asesinado”, siguió contando. Dos meses después la liberaron para exiliarse en España. Se despidió a las apuradas de su familia, cinco minutos antes de abordar el avión y cuando llegó a España, siguió con la militancia y su búsqueda de independencia.

Durante su corta estadía en España trabajó como empleada doméstica del Embajador de Noruega. “Era una familia muy amorosa, comía con ellos siempre. Un día me preguntaron por qué estaba ahí y yo lo conté, porque es mi historia y no me avergüenza. Cuando los vi llorar entendí que hay cosas que nosotros habíamos naturalizado y que para el resto del mundo era una barbaridad”, expresó. Su recorrido aún no terminaba. Volvió a encontrarse con compañeros de la militancia de Montoneros con la posibilidad de retornar al país en el marco de la operación Contraofensiva. “Me despedí de mis compañeras con las que vivía y viajé a Madrid donde estuvimos semanas discutiendo sobre política y preparándonos para volver”, relató.

Salió de España con tres compañeros en 1979 rumbo al Líbano. “Fuimos a Damour, una ciudad bombardeada y estuvimos casi tres meses en una base palestina entrenando. Vivimos dos bombardeos y nos refugiamos debajo de una iglesia”, recordó. En Damour se enamoró de un palestino que le pidió que se quedara y se casara con ella. “Yo le dije que él tenía que luchar por la liberación de Palestina y yo por la de mi país, que quizá un día nos encontrábamos de nuevo. Nos despedimos en la ruta con un abrazo que aún siento hasta hoy”, recordó conmovida.

Salió de España con tres compañeros en 1979 rumbo al Líbano. “Fuimos a Damour, una ciudad bombardeada y estuvimos casi tres meses en una base palestina entrenando. Vivimos dos bombardeos y nos refugiamos debajo de una iglesia”, recordó. En Damour se enamoró de un palestino que le pidió que se quedara y se casara con ella. “Yo le dije que él tenía que luchar por la liberación de Palestina y yo por la de mi país, que quizá un día nos encontrábamos de nuevo. Nos despedimos en la ruta con un abrazo que aún siento hasta hoy”, recordó conmovida.

El regreso a Argentina estuvo marcado de temores y violencias. Se alojó en un hotel donde una noche la buscaron tres personas vestidas de civil. “Mi primer pensamiento fue: otra vez la tortura, no. Me encerré en el baño e intenté cortarme las muñecas y el cuello con un cortapapeles”, expresó con mucha seguridad. Su larga faena terminó en una comisaría, encerrada durante tres días. “Un guardia joven me trajo una docena de medialunas y yo ya pensaba en racionarlas. Me decía si como tres por día puedo sobrevivir si no me dan comida”, admitió. Su mayor miedo era no aguantar la tortura y delatar a sus compañeros. “Para mí era muy importante cuidarnos entre todos. La segunda vez que me secuestraron sabía de casualidad dónde estaba Figereda, uno de los líderes y me preguntaban por él, pero me pude aguantar y no lo dije”, mencionó con alivio y orgullo.

Finalmente la liberaron y recorrió las casas de los pocos familiares que tenía en Buenos Aires, hasta que encontró un trabajo de empleada doméstica con cama adentro en Caballito. Sin embargo, los miedos no se iban y durante un viaje de fin de semana de la familia que la empleaba, Franzen le rogó a su vecina que la dejara dormir en su casa porque no quería irse a un hotel. “La primera noche la pasé en un hotel sin pegar un ojo. La segunda noche pude entrar a la casa donde trabajaba saltando la medianera de la vecina y como no tenía la llave de mi cuarto dormí en un hueco a la intemperie. Al otro día la vecina me alojó en su casa, porque se había sentido muy mal”; agregó recordando con cariño su solidaridad.

Mientras tanto la buscaban por todos lados. En Paraguay y en Argentina. Un pariente que pertenecía a Gendarmería estaba detrás de ella intentando rastrearla por todas las casas de familiares y la obligó a irse del país nuevamente. Pasó la frontera a Brasil en un taxi y por la ventana vio carteles con las caras de sus compañeros Montoneros, eran buscados en todos lados. “En Brasil viajé varios días hasta que encontré a un primo hermano de mi papá que vivía en un campo con vacas”, recordó.

Se quedó allí durante cuatro años, moviéndose de casa en casa y trabajando como empleada en diferentes lugares. “A vece,s a algunas personas le contaba mi historia, a otras no, pero el desarraigo era muy grande, yo quería volver a mi patria. Soñaba todos los días con el regreso a mi casa”, agregó. En año 1983 se comunicó con su madre, a través de cartas le contó de las elecciones y ella rezó frente a la televisión en blanco y negro esperando el retorno de la democracia. “Ya estaba embarazada cuando volví, con mi documento de verdad y a mi casa de siempre, donde aún vivo”, finalizó con una sonrisa.

La historia de Graciela Franzen, con tres secuestros, dos desarraigos y diferentes identidades, marca una constante en la historia de la militancia durante la dictadura instaurada en 1976. Diego Menoyo, el segundo testigo de la audiencia del jueves, también vivió una historia signada por el exilio, la lucha y la convicción. Oriundo de Córdoba, estudiaba Astronomía y Física en la universidad, era delegado de un curso de tan sólo cuatro alumnos. “Allanaron el departamento donde vivía mi novia buscándome a mí y la secuestraron a ella”, explicó para comenzar a contar cómo fue el derrotero de su vida. “Quedé en condición ilegal porque si me encontraban me iban a agarrar, entonces desde la organización se decidió que todos los que estábamos así fuéramos a Buenos Aires”, explicó. Su primera parada fue en la Ciudad durante tres meses y luego en Quilmes, donde conoció a su actual compañera, también militante. Juntos se comunicaron nuevamente con Montoneros y se trasladaron a Florencio Varela, donde trabajaron acompañando los reclamos barriales.

“Mi responsable era un chico llamado Manolo que fue desaparecido junto a su mujer durante 1977 y ahí nos fuimos a una pensión a Mármol, porque sabíamos que nos buscaban a nosotros también”, recordó. Para enero de 1979 se exilian en Asunción, Paraguay. Las condiciones, creían Menoyo y su compañera, no estaban dadas para tener una discusión política que cambiara las cosas. “Pero aceptamos con la condición de volver cuando se pudiera”, especificó para dar a entender su compromiso político. Pasaron un mes en Asunción, viajaron a México y se conectaron con un compañero que los llevó a una casa donde, como Graciela Franzen, estuvo discutiendo política y estableciendo las bases para volver al país en el marco de la segunda operación Contraofensiva Montonera. “Creíamos que la dictadura se había agotado políticamente y no desconocíamos la situación de represión. La situación política hacía imperioso intervenir ya”, afirmó.

Viajaron a Cuernavaca para capacitarse en el manejo de aparatos de interferencia de radio y televisión, y luego de pasar una semana en España y tres en Lima, retornaron a Buenos Aires para establecerse en las zonas de Lomas de Zamora y Termperley. “No nos queríamos quedar en el exilio y volvimos para hacer transmisiones en Buenos Aires. Subíamos a edificios altos para que tuvieran más influencia y logramos hacer transmisiones más generales, grabadas por Firmenich y otras más locales, de la zona, que hacíamos nosotros mismos”, explicó. Otro de sus trabajos fue en una revista llamada Boletín Sindical que imprimían caseramente y la distribuían en las fábricas con la idea de encontrar la resistencia popular que ya se estaba gestado. “El pueblo estaba logrando, de alguna manera, tener herramientas para generarle conflictos a las patronales y al gobierno, y a ellos queríamos llegar”, agregó. “Se podría plantear si no éramos jóvenes suicidas, pero lo único que pretendíamos era cambiar la realidad del país y teníamos asesinos feroces en frente”; expresó Menoyo al final de su testimonio, agradeciendo el juicio en memoria de muchos compañeros desaparecidos. “Nunca nadie nos dio una orden que tuvimos que cumplir como si fuéramos soldaditos. Todo fue por una convicción política, con discusión y consenso entre nosotros, porque queríamos un país distinto”, concluyó.

Jun 25, 2020 | Culturas, Novedades

Channy Falcón

Chany Falcón es baterista de la banda de rock de Claudia Puyó y toca folclore. Se dedica a la docencia desde hace 20 años: “Mis clases las doy en la zona de El Palomar pero, actualmente, le puedo enseñar a cualquier ser del planeta porque son todas online. Así que se me amplió el panorama: ahora si alguien que vive en México quiere tomar una clase conmigo, lo puede hacer.”

“Lógicamente –cuenta-, no tener el contacto con el alumno es feo pero el trabajo en sí es mayor. Es decir, puedo adelantar el material de la próxima clase, el alumno también trabaja mandándote videos o grabaciones de sus avances, noto que me consultan más. Entonces ya no es solamente la hora de clases sino que compartimos más tiempo. Me siento cómoda dando clases así.”

La forma elegida por Falcón es la videollamada por WhatsApp: “Ahí les mando documentos de libros y ellos pueden imprimirlos o transcribirlos. Entonces, en estos casos, también trabajan la lectoescritura. En las clases presenciales, el material, se lo llevaban en mano.”

En lo que respecta a si ganó o perdió alumnos en la pandemia, señala: “Tuve alumnos que no quisieron incursionar en las clases online y están esperando que se levante la cuarentena para proseguir con sus estudios. Y también, al margen de la modalidad, tengo alumnos con problemas económicos. Así que, también, bajé la cuota mensual en muchos casos.”

Con el saxo se complica

Marina Mosenkis es saxofonista, se dedica a la docencia hace 30 años y da clases en el barrio del Abasto, CABA. A propósito de las clases online, dice: “Siempre fui bastante enemiga de ellas porque el saxo es muy difícil y, realmente, necesita de la presencia porque uno detecta cosas presencialmente que en la virtualidad se pierden, al menos con la calidad de dispositivos que tenemos nosotros y con la calidad de Internet que manejamos.”

La cuarentena hizo que se quede con la mitad de sus alumnos. Solo está sosteniendo a los que ya venían trabajando. Por otra parte, no está pudiendo dar clases a principiantes porque no encuentra la forma: “Sé que hay gente que lo hace, pero al nivel de detalle que yo trabajo, me es imposible. En las clases iniciales se trabaja mucho el tema de la postura de la boca, la respiración, el armado del instrumento y todo esto se pierde a la distancia.”

Piano por zoom

Paola Pavan es profesora de piano y flauta traversa y música sesionista. Hace 15 años que da clases. Su formación es clásica pero también incursionó en otros estilos. Hasta antes de la pandemia daba clases en un instituto de Don Torcuato, en el partido de Tigre. En la actualidad da clases vía zoom o por whatsApp. Con respecto a las ventajas y desventajas, advierte: “Los adultos tal vez no tienen tanto problema para adaptarse a este cambio pero a los niños les cuesta. Porque, por ejemplo, en lo que es la videollamada hay un pequeño delay que impide tocar a dúo entonces eso incide en el momento de la clase con el alumno. En la enseñanza cara a cara hay cuestiones que se dan más rápidamente. En la modalidad virtual no está esa fluidez realmente. Todo se demora más.”

Paola Paván

¿El online llegó para quedarse?

Para Juan del Barrio, tecladista y ex integrante de Spinetta Jade, Suéter, Los Abuelos de la Nada y docente, la experiencia online es positiva y seguirá siendo utilizada en el futuro: “Yo ya me adapté y funciona. Sigo igual en cantidad de alumnos. A futuro me imagino algo mixto entre lo virtual y lo presencial.”

Juan del Barrio

El guitarrista y docente Diego Mizrahi coincide con Del Barrio: “Este cambio de paradigma llegó para quedarse, esto recién empieza. Estas cosas hacen que se fortalezcan otros vínculos. Hay muchas maneras, esto potencia otras cosas y hace que uno se reinvente todo el tiempo”

Channy Falcón coincide en lo positivo de este nuevo paradigma de enseñanza: “En mi caso, voy a seguir dando clases así a futuro. Porque al margen de que más más adelante se puedan dar de forma presencial, es una buena alternativa para cuando diluvia y el alumno no puede llegar. Así que, para mí, es una modalidad que suma.”

Distinta es la opinión de la saxofonista Marina Mosenkis: “Las clases online no reemplazan para nada a las presenciales. Tal vez sea una cuestión generacional. Pero, por otra parte, son muy agotadoras: se corta la señal de Internet o no se escucha bien. Es una tarea muy laboriosa…”

Aunque para varios docentes nada pueda compararse con el cara a cara, afrontan el desafío de elaborar nuevos métodos y estrategias. Otros, en cambio, entienden que esta experiencia le dejará un gran bagaje para el futuro. Lo seguro es que este cambio de paradigma recién empieza en lo que se refiere a la enseñanza musical.

Jun 24, 2020 | Comunidad, Novedades

La pandemia del COVID-19 expuso las desigualdades estructurales de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser el distrito más rico de nuestro país. Con el aislamiento obligatorio, internet se convirtió en una herramienta importante a la que buena parte de la población no puede acceder. Por eso, ANCCOM conversó con los dos organismos que recurrieron a la Justicia para que el gobierno garantice el acceso y lo declare como un derecho humano.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 para que el Estado garantice la conectividad en las villas y asentamientos de la Capital Federal, y que entregue computadoras en préstamo a los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con los medios para continuar con las clases durante la cuarentena.

El juez Andrés Gallardo falló a favor y le otorgó al gobierno de Larreta un plazo hasta el 18 de junio para cumplir con las medidas, y tres días más para acreditarlas en la causa. La situación es alarmante, ya que, según lo indicado por ACIJ, más de 300 mil personas de barrios humildes carecen del servicio.

Marcelo Giullitti, que integra área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la ACIJ, explicó el origen de la demanda: “Varias familias no pueden acceder a internet por dificultades socioeconómicas o porque las empresas privadas no proveen el servicio. Hay una ausencia estructural por la falta de urbanización, que hace que el virus afecte de manera diferencial. El Estado debe garantizar que los colectivos más vulnerables puedan acceder a internet porque es un derecho”.

El abogado prefirió no hablar de intencionalidades, pero sí opinó que “hay una falta de políticas públicas del gobierno porteño que resulta discriminatorio porque afecta a los colectivos más humildes”. En esa sintonía, confesó que “cuando se tomaron las medidas de aislamiento, no pensaron en cómo iba a afectar este problema a los que menos tienen, que encima ya venían sufriendo desigualdades estructurales desde antes”.

El letrado fue optimista y aseguró que el cumplimiento de la medida debe y puede acatarse: “El Gobierno cuenta con espacios públicos que tienen internet libre, así que puede hacer una conexión inalámbrica en las villas y asentamientos de la Ciudad”.

Derecho humano

El Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires fue más allá y realizó un pedido para que se reconozca al acceso a internet como un derecho humano. La medida obligaría al Gobierno a garantizar la conectividad digital y a otorgar una computadora a cada estudiante y adulto mayor que no tenga recursos.

La Justicia ordenó la derogación de los requisitos de préstamo de computadoras del Ministerio de Educación porteño por ser restrictivos, la creación de un registro de solicitudes para la entrega de los dispositivos, y garantizar internet por red inalámbrica o datos. Todo esto con plazo de cumplimiento hasta el 18 de junio y tres días más para acreditarlo en el expediente. Hasta el cierre de la edición, no había novedades respecto del GCBA.

“Internet es una herramienta necesaria para garantizar otros derechos. Así como la libertad de expresión garantiza los derechos políticos, y el acceso a la información a la educación y la cultura, el acceso a internet posibilita todos los anteriores. Por eso queremos que sea un derecho humano”, expresó el presidente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo.

El titular del organismo agregó que “el problema no está solo en la educación a distancia, sino también en el acceso a internet en general. Los trámites se hacen en casa y por eso necesitás una conexión. Ya no podés buscar internet en el trabajo, en la plaza o en un comercio”.

La dificultad en el acceso, según Baldiviezo, se debe a “una falta de políticas públicas para eliminar la brecha digital y la desigualdad. Esto viola un derecho tan básico como la educación, y también impide que se cumpla la obligación de la escolaridad. Es evidente que si la educación presencial pasa a ser a distancia, vas a necesitar computadoras y conexión a internet. Sabiendo que tu población no tiene los mismos recursos, como gobierno no te podés quedar inmóvil viendo como no se resuelve el problema”, cerró.

Trabas

El titular del Observatorio comentó que “días antes de presentar la demanda, el Gobierno dictó una resolución para prestar las computadoras de los colegios en comodato a los estudiantes, con cláusulas restrictivas y excluyentes”. Los requisitos decían que “cada alumno tenía que pertenecer a una familia que recibiera la AUH o la beca alimentaria, y que no tenía que haber otro dispositivo en el hogar”.

“Casi ninguna familia pudo cumplir con los requisitos. Más de 30 mil hogares que están en el Programa Ciudadanía Porteña quedaron excluidos por ser incompatible con la AUH. La medida es inconstitucional y obstaculiza la igualdad de oportunidades”, concluyó Baldiviezo.

Pasaron tres meses del aislamiento y miles de familias de la Ciudad no pueden acceder a internet. El gobierno porteño parece no estar interesado en solucionarlo.

Jun 24, 2020 | Culturas, Novedades

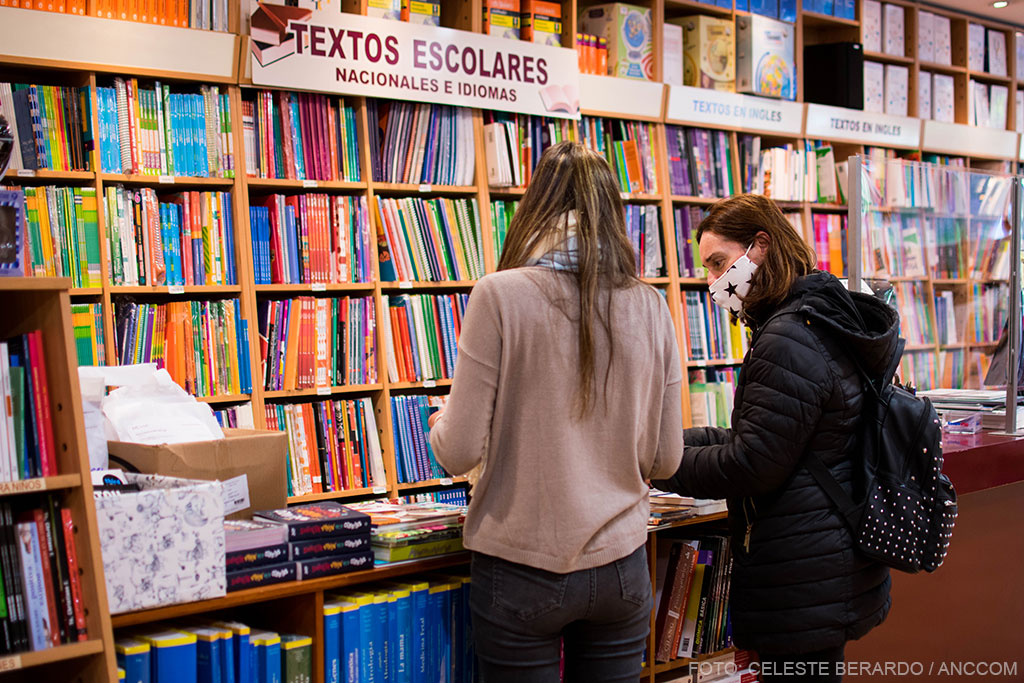

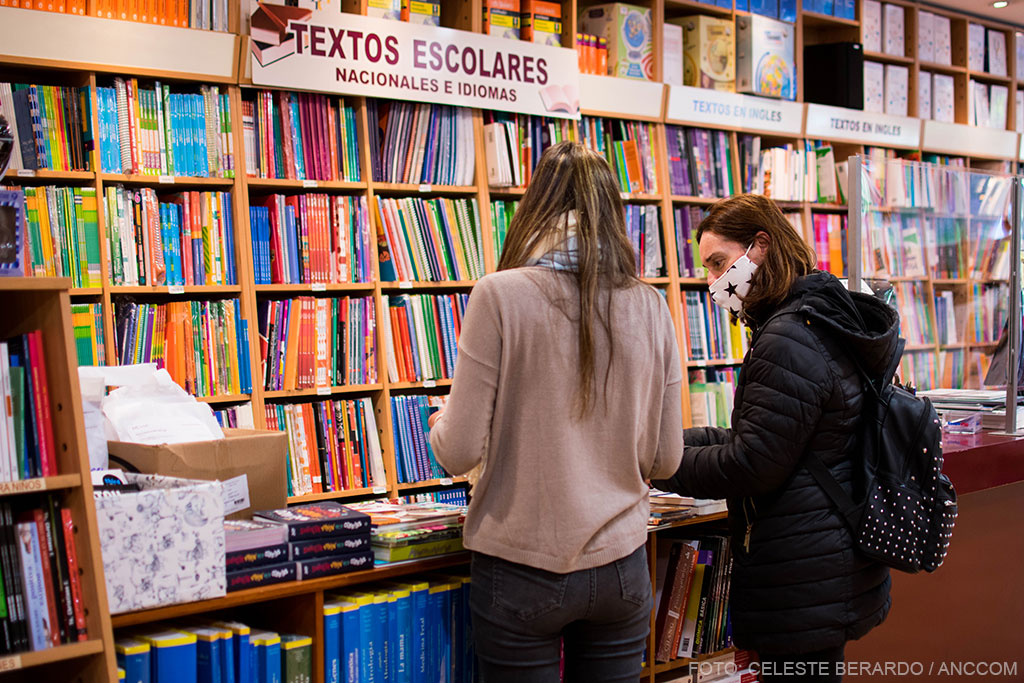

El 8 de junio las librerías recibieron la confirmación de un acuerdo que las pone aún más en riesgo que con el Covid 19. Que Editorial Planeta acuerde vender sus libros de forma directa por Mercadolibre es vivido por varios libreros independientes como una traición. El método corta la cadena de ventas y afirma un sistema similar al de Amazon que, denuncian, provocó la destrucción del sector en México, Estados Unidos y gran parte de Europa. En parte, deja a varias librerías con un número de ejemplares reducidos de lo que del sello que conforma el 30% de su catálogo (el 50% del catálogo de una librería pertenece a tres gigantes editoriales, afirma la librería No Tan Puan desde un comunicado). Por otro lado, asegura un nivel de ganancias mayor a la casa editora.

“Trabajamos con la venta diaria y los márgenes de ganancia son muy pequeños”, detalla María Victoria Pereyra Rozas, librera y escritora (Mi mamá es electricista – 2008), quien trabaja en la Librería de Mujeres, una de las 62 librerías del mundo especializada en libros y publicaciones escritos “por” y “para” las mujeres. “La situación es catastrófica”, dice Malena Saito, también librera y escritora (Amiga – 2017), quien lleva adelante la librería Luz Artificial. “El verano fue muy duro. Cuando marzo es en general un buen mes para las librerías, cae la pandemia y nos destruye”.

Saito fundó la librería puertas adentro, abrió luego un local a la calle y está habituada al trabajo online. Pero otros tuvieron más dificultades a la hora de migrar a la dinámica virtual. Libros De La Mancha, ubicada en el emblemático circuito de la calle Corrientes y especializada en publicaciones universitarias, compra en febrero grandes cantidades de libros que abona recién en abril o mayo. Andrés Rodríguez, librero de este local, comenta que “hubo que pagarlos de nuestro bolsillo, pidiéndole a mi viejo, a un amigo. Al menos tenemos muy buenos libros estoqueados para cuando se pueda abrir”.

Los libros de Planeta representan el 30 por ciento del catálogo de las librerías independientes.

La pandemia suma golpes de gracia a una debacle previa: “Se perdieron tres puestos de trabajo entre 2015 y 2019”, comenta Federico Brollo de Librería Norte, ubicada en el barrio de Recoleta desde 1961. “Para una estructura como la nuestra es el 30% de la planta laboral. Eso exige muchísimo a la gente que estaba trabajando. Trabajar más y en peores condiciones”. Con los sucesivos aumentos de precios en insumos, el libro se transformó casi en un bien de lujo. “El papel está dolarizado, así que el libro llegó a subir cuatro veces durante la gestión de (Mauricio) Macri”, detalla Saito. “Antes, por ahí un cliente promedio se llevaba tres, cuatro libros y ahora es uno solo al mes y lo tiene que pensar”. Pereyra Rozas remarca que gran parte de los visitantes de Librería de la Mujer “son de países limítrofes y resto de Latinoamérica por ser la librería feminista más antigua y referencial de la región”.

Las librerías de calle Corrientes estuvieron abiertas durante dos semanas antes de volver a cerrar por la des-flexibilización de la cuarentena. Rodríguez resalta que en ese tiempo vendieron un poco más: “La gente entra a buscar un libro y cuando llega a la caja encuentra otro, o uno le recomienda un autor. La cosa del oficio que hace que uno entre por un libro y se vaya con tres. En el take-away eso casi no existe”. Modificar las relaciones con el público implica también ganar menos. “A lxs compradorxs de libros les gusta tocar, revisar, leer contratapas y decidir qué llevar con los libros en la mano”, escribe Pereyra Rozas.

“Yo quiero volver a tener una librería física – dice Saito- porque me parece muy importante el espacio de encuentro. En la librería cae un editor, un autor, el lector, hay algo que está vivo”. Brollo detalla: “Se trató de estar lo más cerca posible (del cliente). Eso fue cansador y nos exigió a los libreros ocuparnos de los canales de comunicación más instantáneos (whatsapp, Instagram, etcétera). Los libreros estamos acostumbrados a otra cosa. “

Estrategias ejemplares

Todos coinciden en que la librería que se endeuda para mantener el alquiler sin poder facturar “lo hará hasta el fin de sus días”. Uno de los entrevistados no duda en tildar a la mayoría de los rentistas de “verdaderos fariseos”. Además, la mayoría de las librerías no entra en las exenciones de AFIP. “Muchas están atendidas por sus dueños, en sus casas, en pequeños comercios barriales”.

Algunas librerías han resistido varios embates a lo largo de las últimas décadas. Las que sobrevivieron a la hiperinflación y la crisis de 2001 señalan el mandato de Mauricio Macri como un período de continua, profunda y matizada crisis económica. El acuerdo entre Planeta y MercadoLibre profundiza la necesidad de evitar que se rompa la cadena de ventas.

“Sálvese quien lea” es una red de 16 pequeñas y medianas librerías y 27 editoriales surgida en respuesta la crisis, que profundizaron relaciones para ofrecer al menos tres títulos “en adelanto” con un precio promocional del 20% de descuento que los lectores van a retirar en el momento que sea posible. De esa forma, mantuvieron vigente la cadena de valor. “Lo más positivo es que hubo que organizarse”, cuenta Saito, cuya librería es, junto a De La Mancha, una de las 16 que participaron en la iniciativa. “Ahora estamos planeando una segunda tanda”.

La Librería de Mujeres, en cambio, se quedó sola. “Intentamos generar lazo de solidaridad con algunas, pero su postura fue que iban a concentrarse en la venta minorista”, relata Pereyra Rozas. “Resultó decepcionante. La sensación general es que las grandes cadenas y librerías se arreglaron con las editoriales, y las pequeñas librerías, o cerramos o nos reinventamos como podemos”. La librería cuenta con el aporte solidario de sus socias, que cumplen 25 años de trabajo militando un movimiento al que le han demorado históricamente sus derechos.

Saito aprovechó que no tenía un contrato de alquiler rígido y se llevó la librería a su casa, desde donde ofrece combos que combinan libros y comida. Además, le compensa el costo del envío al lector adjuntando un paquete de libros usados con títulos sorpresa. “Estoy en mi casa y no pasa nada”, describe. “Entonces me llega un paquete con algo que pedí y algo que no sé qué tiene. Es un gesto o mimo, un refugio en este momento donde todo es virtual”. Los libros de obsequio los elige los libros que adjunta al paquete en base a la información que le proveen sobre la persona que los va a recibir: “Si me dice que es periodista, le mando uno de crónicas. Y a veces mando clásicos que siento que está buenísimo leer por más que no sea el interés que estás manifestando”.

Los libreros independientes denuncian que un sistema similar al de este acuerdo provocó la destrucción del sector en México, Estados Unidos y gran parte de Europa.

Más presencia, más solidaridad

Rodríguez afirma que se necesita un estado mucho más activo: “Hay mucho para la tribuna pero no hubo ninguna herramienta seria. Si tenés un Ministerio de Cultura y una Secretaría del Libro podrías haber puesto a esa gente a averiguar qué necesita cada librería. Dar exenciones impositivas, o poner al Banco Ciudad a ofrecer algo”. Los bancos privados, denuncian, no han querido dar líneas de crédito para paliar la situación. “No hay que olvidarse de que venimos de cuatro años de ninguneo y baja del presupuesto para compras de las bibliotecas de las universidades y las escuelas. Muchas de las bibliotecas que nos compraban dos, tres, cuatro veces por año estuvieron cuatro años sin comprar un solo libro”.

Pero los libreros coinciden en llamar la atención a sus colegas: “Los canales de comunicación en el sector no existen”, detalla Brollo. “No hay un gremio de libreros que permita tratar de pensar cómo funciona esto. Los comerciantes necesitan ese tiempo para otra cosa. No pueden hacer política gremial. Son ellos mismos los que hacen las cuentas, pagan, etcétera. Sería más que necesario. Pero a los dueños no les da el tiempo… ”.

“Nuestro reclamo es de mayor solidaridad” insiste Saito. Y Pereyra Rozas completa: “De una feria del libro con acceso garantizado para todos los espacios de difusión cultural (no todxs pueden pagar un stand). De una Cámara del Libro más cerca de quienes nos aventuramos desde cualquier especialización, elección que nos dirige a públicos más acotados. Ayudas a los sectores de imprenta y distribución de libros. Cultura sin especulación”.

Jun 22, 2020 | Deportes, Novedades

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=m3kCVtPgu20]

Jun 20, 2020 | DDHH, Novedades

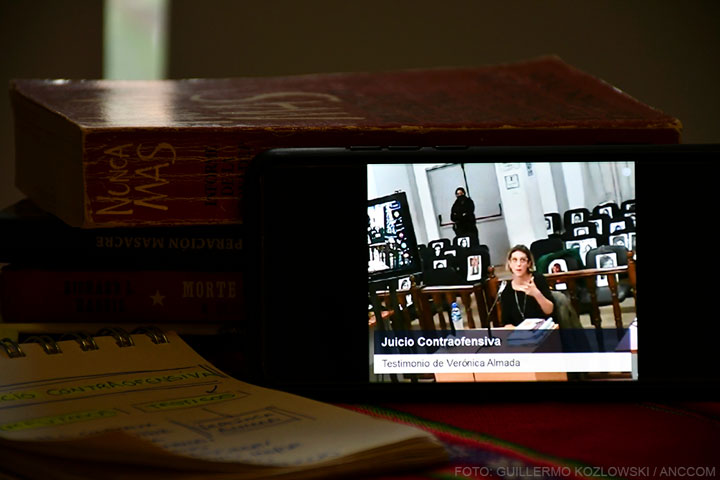

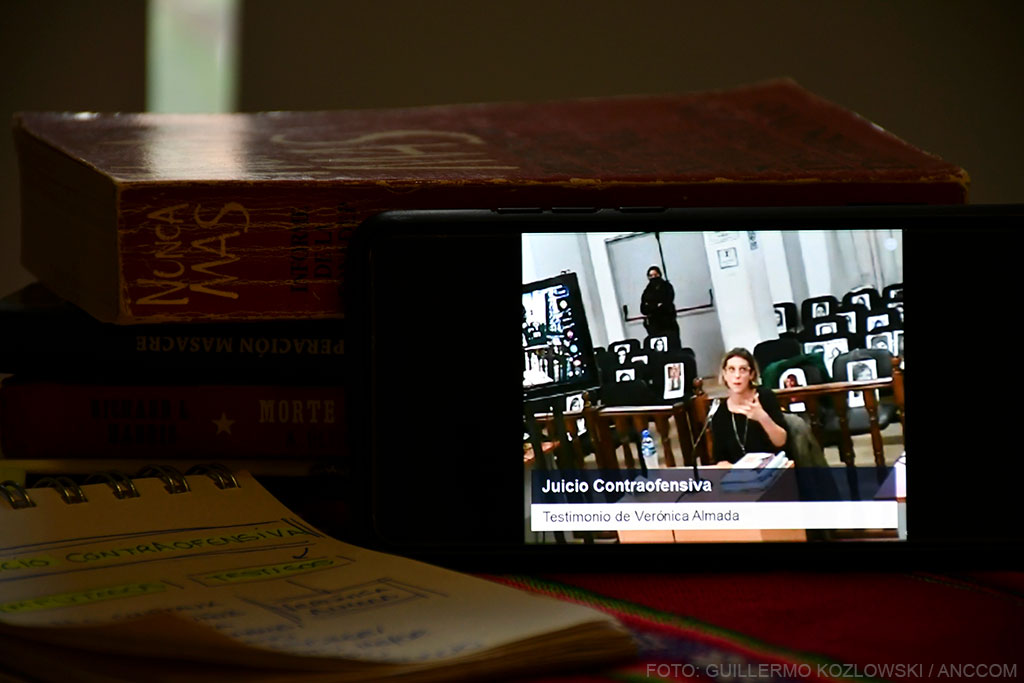

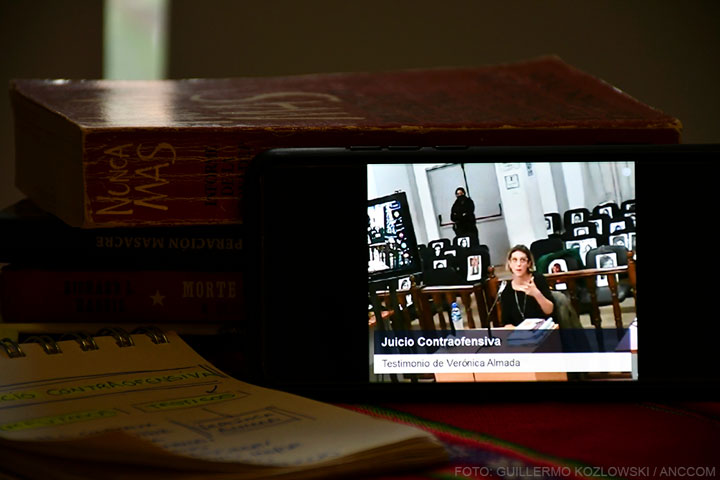

Las audiencias por el juicio denominado Contraofensiva Montonera se reanudó ayer con el testimonio de la antropóloga Verónica Almada y del médico del Ejército Nacional Gabriel Matharan, quién prestó servicio durante 14 años, incluidos los que gobernó la dictadura. Almada, que investigó archivos de las Fuerzas Armadas, reveló documentos que dan cuenta del funcionamiento del terrorismo de Estado en su “lucha contra la subversión” y que echan luz sobre el accionar represivo, mientras que Matharan prefiere no recordar.

El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que pertenecían a los batallones 201 y 601 con base en Campo de Mayo por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas.

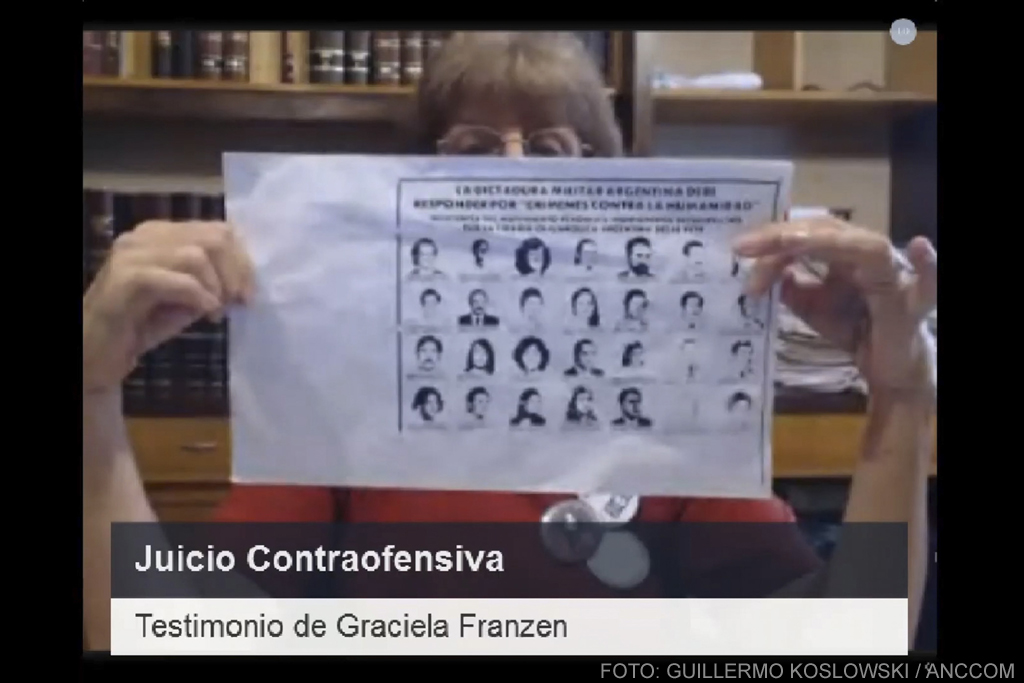

En la sala se encontraban presentes las fotografías de los militantes desaparecidos, ocupaban el lugar que en tiempos de normalidad utilizaba el público. Se trataba de los retratos de quienes participaron de la Contraofensiva Montonera entre 1979 y 1980. Esta operación, a cargo de Roberto Perdía y Mario Firmenich, convocó a miembros de la organización que se encontraban en el exilio para resistir al terrorismo de Estado y presionar para que la dictadura cívico militar terminara.

El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército.

Documentos que hablan

Almada investigó y relevó información de documentos de las Fuerzas Armadas durante años. Su recorrido incluye el trabajo en el Ministerio de Defensa, en colaboración con organismos de Derechos Humanos. A partir del Decreto 4/2010, que estableció la desclasificación de la documentación que pueda tener valor histórico o judicial sobre el terrorismo de Estado, se crearon equipos para cada Fuerza Armada, la antropóloga se integró y se abocó al Ejercito Nacional.

En su testimonio, que duró cerca de seis horas, Almada advirtió que la cantidad de documentación trabajada fue bastante grande, pero que se trató de un relevamiento cualitativo antes que cuantitativo. En este tipo de búsqueda, los documentos más interesantes eran los legajos de personal retirado, los recibos de haberes, la actuación de la justicia militar, los registros de accidentes, los reclamos, las felicitaciones y los manuales y reglamentos. Una de las tareas más importantes que realizó junto a su equipo fue intentar entender el funcionamiento interno del Ejército, que la antropóloga definió como una “cadena jerárquica bien organizada”. En la organización existían dos divisiones bien definidas: Planes e Inteligencia y Contrainteligencia.

La división Planes e Inteligencia -relató- se encargaba de elaborar estrategias, actualizar y procesar la información, también determinar las debilidades del enemigo. La de Contrainteligencia, en cambio, se abocaba a evitar la ejecución de operaciones de inteligencia del enemigo, reunía información específica, coordinaba las tareas de ejecución y buscaba detectar los puntos débiles de penetración física o de espionaje que el enemigo podía usar. Los reglamentos dan cuenta de las funciones de esta sección aunque en palabras de Almada, lo hacen “de manera un poco abstracta”, se habla de contra-sabotaje, contra-espionaje, contra-subversión.

A su vez había otra división que no aparecía delimitada tan claramente como las otras dos: la sección de Operaciones Especiales (SOE). En los reglamentos figuraba como la encargada de desarrollar tareas de ejecución, distintas al resto de las actividades, la ambigüedad en la descripción dificulta comprender cuál era su función específica: “Entender de quién dependía la SOE fue una de las metas del informe, lo cierto es que a lo largo del relevamiento de información vemos que hay periodos de superposición entre la división de Contrainteligencia y la SOE”, señaló Almaa y agregó que se cree que por momentos el mismo jefe de contrainteligencia es quien firma como jefe de la SOE.

Los documentos donde aparecen las actividades específicas de la SOE o los Centros Clandestinos de Detención son muy poco frecuentes. Para esclarecer estas operaciones, Almada hace referencia a papeles que encontró en su investigación. En uno de ellos un oficial, que formaba parte de esta Área de Inteligencia, explicaba que: “Había tenido que desarrollar funciones que llevó hasta las últimas consecuencias, pese a las implicaciones religiosas, morales y espirituales que conllevaban”. No dio detalles de las actividades que relevó, pero nombró a varios jefes y compañeros que podían dar cuenta de ello, entre ellos mencionó al jefe de Inteligencia, al del Batallón del 601 y al jefe de Aviación de Ejército. Otra referencia que encontraron fue un reclamo del fallecido represor Eduardo Francisco Stigliano que en su legajo explicaba cómo se eliminaban a las personas que estaban ilegalmente detenidas en los Centros Clandestinos “se les inyectaba droga Ketalar, se los subía a los aviones y se los tiraba al mar”. También existió un documento del oficial Martín Rodríguez, quien reclamó un ascenso y remarcó como mérito haber estado a cargo de uno de los Centros Clandestinos. Otro oficial también pidió en 1980 un ascenso y resaltó haber desarrollado operaciones militares, interrogatorios, detenciones, allanamientos y control de población.

A su vez, el reglamento táctico expresaba que una de las fuentes de información más provechosas eran los “prisioneros subversivos”. Los interrogatorios estaban a cargo de “personal especialmente capacitado”. Aunque en los manuales no hay información específica de los métodos, en el reglamento de Operaciones Psicológicas se establecen estrategias. Dos de ellas eran la persuasiva y la compulsiva, esta última “apela a lo instintivo del ser humano”. Para sortear la ambigüedad de los manuales, Almada recuerda un informe en el que un oficial realizó un reclamo solicitando que sus problemas psicológicos fusen considerados como una enfermedad adquirida en actos de servicio, en este documento resaltaba que: “Sabe que el único método de extraer información a un delincuente subversivo es el interrogatorio, pero que hay que presenciar la tortura”.

En el reglamento Contra Elementos Subversivos se establecen tres objetivos “Reestablecer el orden, aniquilar a la delincuencia subversiva y ganar el apoyo de la población”. Para lograrlos había operaciones militares directas y otras de apoyo. Estas últimas son las cívicas y las psicológicas y tenían tres públicos objetivos: la tropa, la población civil y los “delincuentes subversivos”. El manejo de los medios de comunicación era de suma importancia para lograrlo, había que establecer un control y evitar que se difundiese información desfavorable a las Fuerzas Armadas. En el manual se especificaba que: “Son actividades enfocadas a actuar sobre la racionalidad, las emociones y el pensamiento de las personas y el objetivo era intentar modificar su comportamiento y actitudes”.

Almada encontró en un legajo la explicación de cómo se eliminaban a los desaparecidos.

“No recuerdo señor”

Gabriel Matharan se desempeñó como médico jefe de Enfermería en el Regimiento 5 de Infantería. También declaró ayer a través de una videollamada desde Paraná. La importancia de su testimonio se vincula con la muerte del militante Gervasio Martin Guadix. En la autopsia, donde figura su firma, se estableció que fue un suicido, ya que Guadix habría tomado la pastilla de cianuro tras presentir su inminente detención. Pero en realidad se trató de una puesta en escena de los servicios de inteligencia.

Luego de jurar decir la verdad Matharan negó recordar muchas de las cosas que ocurrieron mientras prestó servicio en el Ejército. Negó saber si alguna vez realizó una autopsia y aún menos si estuvo presente en la investigación del cuerpo de Guadix. Las preguntas sobre lo que ocurrió y sobre nombres de compañeros, médicos y jefes se siguieron reiterando, pero la respuesta de Matharan también se repitió una y otra vez: “No me acuerdo nada de aquella época”.

Fue consultado por cuestiones puntuales, pero también sobre su conocimiento médico, no supo responder a ninguna de ellas e incluso su respuesta por momentos se adelantó a la pregunta. Luego de que le hubiesen recordado que brindar falso testimonio incluye ocultar información, Matharan aclaró que las fallas en su memoria se debían a su avanzada edad, ochenta años, y que la confusión se profundizó debido a la cuarentena, pero descartó padecer alguna enfermedad mental.

La autopsia donde se podía apreciar la firma de Matharan junto a su nombre tipografiado fue exhibida por el Tribunal. Luego de algunos minutos intentando que Matharan pudiese visualizar correctamente el documento, continuó negando reconocer su firma y tampoco distinguir su nombre. El abogado querellante le preguntó si estaba al tanto de que las vísceras de Guadix habían sido puestas en formol y que esta sustancia puede esconder el cianuro. Si bien Matharan admitió que el formol tiene esta capacidad, no pudo establecer cuál era la cantidad necesaria, ni si alguna vez realizó este proceso. Tras la insistencia del abogado, nuevamente pidió “por favor, no me haga esas preguntas, no me acuerdo”.

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación conocida como Contraofensiva que implicaba reagrupar militantes exiliados en diferentes países para retornar a la Argentina y formar parte de la resistencia contra la dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas que participaron de esa operación.

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación conocida como Contraofensiva que implicaba reagrupar militantes exiliados en diferentes países para retornar a la Argentina y formar parte de la resistencia contra la dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas que participaron de esa operación. Separada de su familia y lejos de su casa, Graciela Franzen fue secuestrada una madrugada en los montes donde, después de una persecución, lograron llevarla a la Casita de los Mártires, un lugar de tortura sin electricidad, donde la tuvieron un día y medio con picana eléctrica a batería. Ahí perdió la audición de un oído. “Cuando me empecé a desangrar me llevaron con un médico para que me curara y luego de una semana pasé a disposición del Poder Ejecutivo que me trasladó a la cárcel de Villa Devoto, donde pasé dos años”, contó. El derrotero de Franzen recién había comenzado para entonces y la prisión era la primera parada.

Separada de su familia y lejos de su casa, Graciela Franzen fue secuestrada una madrugada en los montes donde, después de una persecución, lograron llevarla a la Casita de los Mártires, un lugar de tortura sin electricidad, donde la tuvieron un día y medio con picana eléctrica a batería. Ahí perdió la audición de un oído. “Cuando me empecé a desangrar me llevaron con un médico para que me curara y luego de una semana pasé a disposición del Poder Ejecutivo que me trasladó a la cárcel de Villa Devoto, donde pasé dos años”, contó. El derrotero de Franzen recién había comenzado para entonces y la prisión era la primera parada.  Salió de España con tres compañeros en 1979 rumbo al Líbano. “Fuimos a Damour, una ciudad bombardeada y estuvimos casi tres meses en una base palestina entrenando. Vivimos dos bombardeos y nos refugiamos debajo de una iglesia”, recordó. En Damour se enamoró de un palestino que le pidió que se quedara y se casara con ella. “Yo le dije que él tenía que luchar por la liberación de Palestina y yo por la de mi país, que quizá un día nos encontrábamos de nuevo. Nos despedimos en la ruta con un abrazo que aún siento hasta hoy”, recordó conmovida.

Salió de España con tres compañeros en 1979 rumbo al Líbano. “Fuimos a Damour, una ciudad bombardeada y estuvimos casi tres meses en una base palestina entrenando. Vivimos dos bombardeos y nos refugiamos debajo de una iglesia”, recordó. En Damour se enamoró de un palestino que le pidió que se quedara y se casara con ella. “Yo le dije que él tenía que luchar por la liberación de Palestina y yo por la de mi país, que quizá un día nos encontrábamos de nuevo. Nos despedimos en la ruta con un abrazo que aún siento hasta hoy”, recordó conmovida.