Oct 13, 2020 | Novedades, Vidas políticas

Los diputados del Frente de Todos presentó un nuevo proyecto de ley busca reformar el artículo 22 bis de la Ley 26.815 del Manejo de Fuego, sancionada a fines del año 2012 y promulgada el 10 de enero de 2013. A partir de esta iniciativa se prohíbe realizar modificaciones en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales”, con el fin de “garantizar su restauración” y “desalentar los incendios forestales y la especulación financiera e inmobiliaria”.

“Tomamos una ley que ya teníamos en funcionamiento a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego como ámbito de aplicación. A este lo conforman el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y CABA. Aplicamos cambios sustanciales sobre esa legislación para proteger las áreas cuando sean solucionados los siniestros, principalmente, en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. Hicieron un daño pero no van a poder usar esas áreas para sus fines de negocios. Es una urgencia ponerle fin a esta problemática”, declaró el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja.

Esta modificación prohíbe el uso de los suelos afectados por incendios forestales por 60 años en el caso de los bosques nativos, áreas protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, pastizales o matorrales.

Así, el proyecto de ley busca proteger los ecosistemas que puedan ser afectados por incendios, muchas veces intencionales. En el primero de los casos, las modificaciones prohíben cambiar el uso y destino de la superficie de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, con especial atención a los emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agrícola distinta al uso que tenía la superficie al momento del incendio.

El 95 por ciento de los incendios son intencionales.

En el caso de la prohibición a 30 años en zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, también se busca desalentar los emprendimientos inmobiliarios y se prohíbe la modificación del uso de la superficie para agricultura intensiva.

“El objetivo es frenar el ecocidio. Que esas áreas como bosques nativos, humedales, no puedan modificar los fines originales que tenían antes de ser incendiados por el término de 60 años. Frenar los negocios y proteger el planeta cuidando los servicios ecosistémicos es el fin principal”, afirmó Leonardo Grosso (FDT).

Esta iniciativa impulsada por el Jefe del Bloque oficialista, Máximo Kirchner, logró adhesiones en los interbloques del Consenso Federal y Federal para el Desarrollo. Además, incluye las firmas de Eduardo Bali Bucca (Justicialista), Graciela Camaño (Consenso Federal), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro). Sin embargo, el proyecto no logró ninguna adhesión dentro de la segunda minoría en Diputados.

“Hay consenso con casi toda la oposición menos el interbloque de Juntos por el Cambio, que en este tipo de casos siempre privilegia los intereses de sus amigos y no los intereses de la comunidad”, opinó Grosso.

Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, actualmente once provincias tienen focos activos: Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca.

Los incendios forestales ya han destruido más de 200 mil hectáreas.

Los incendios forestales ya han destruido 90 mil hectáreas de humedales en el Delta del Paraná, y si sumamos los focos activos en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa este número asciende a 200 mil hectáreas de humedales perdidas. Se estima que el 95 por ciento de los incendios son intencionales, y en el caso de Córdoba estos siniestros amenazan con destruir el único tres por ciento de bosques nativos que tiene la provincia.

“El 95 por ciento de estos incendios son intencionales y buscan reemplazar esas áreas por proyectos inmobiliarios, por producción ganadera y depredan estas zonas para poder utilizarlas a su antojo. Son los mismos intereses económicos minúsculos de siempre y, aunque son pocos, son muy poderosos”, agregó el diputado del Frente de Todos.

Esta reforma no es un proyecto aislado en materia ambientalista en nuestro país. El pasado 25 de septiembre la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado firmado por 23 de los 33 países que conforman América Latina y el Caribe que busca proteger los derechos a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.

“Esta modificatoria a la Ley de Manejo del Fuego está enmarcada en una agenda integral de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que también contempla a la Ley de Humedales, la mejora de la Ley de Bosques y la suscripción al Acuerdo de Escazú. Argentina está cambiando el paradigma de las políticas ambientales”, continuó el diputado.

En el caso de encontrar consensos y voluntad política en ambas Cámaras, los tiempos administrativos habituales del Congreso, entre el debate en comisiones y su tratamiento en los recintos, puede lograrse la sanción de la modificación en menos de dos meses. Se trata de un simple cambio que incorpora el artículo 22 bis a una norma ya existente.

Oct 9, 2020 | Comunidad, Novedades

Comprar y comer, cocinar, vestir, maquillar, perfumar, decorar, plantar, vaya uno a saber cuántas actividades, hasta limpiar implican ensuciar. Es que a todo, básicamente todo, lo contiene alguna cáscara, tela, plástico o vidrio (en este planeta hasta se consigue aire enfrascado), por no mencionar que todo envoltorio desechado lleva otro envoltorio que lo contiene. La basura se empaqueta para ser basura y hay tanta e inimaginable cantidad de residuos generados diariamente que pensar en ese número nos aplastará.

En Argentina, según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), cada habitante produce 1,15 kilogramos de residuos sólidos urbanos por día. Cada dos segundos, Argentina produce una tonelada de basura. Dos segundos, el tiempo que le tomaría al país entero decir dos veces «dos segundos». Anualmente se generan 16,5 millones de toneladas en Argentina, una pirámide de basura cuya base sería de 85 m2 y cuya altura sería similar al Aconcagua.

Actividades cotidianas como cocinar dejan una montaña de residuos que, así como para existir dependen de los seres humanos, también son ellos quienes pueden reutilizarla o, fruto de su indiferencia, dejarla contaminar la tierra, el agua y el aire por años, por días, por semanas, por años, por décadas o por veintena de décadas, dependiendo del tipo de desecho que se trate.

La separación de residuos y su tratamiento es fundamental para que esa gigantesca e inimaginable tonelada producida por segundo que entendemos como basura, no destruya el medioambiente. La separación y tratamiento de residuos contribuye a que esa tonelada indescifrable pueda clasificarse para saber qué está caduco y qué puede reusarse o reformularse.

En nuestro país, el hábito de clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU) es practicado de manera desigual. Hacia 2017, el MAyDS estimaba que en promedio solo el 37% de todas las localidades de todas las provincias contaban con sistema de separación de residuos sólidos urbanos. Solo siete de las provincias poseían la mitad o más de sus jurisdicciones con sistemas de clasificación. Cuatro de ellas alcanzaban, como máximo, el seis por ciento.

De todas formas, e indistintamente de que cada casa separe los residuos según su tipo, hay un colectivo de trabajadores y trabajadoras que basan su actividad en la recolección y posterior discriminación de desechos. En 2019, existían alrededor de 49 mil recuperadores urbanos, según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Más de cien son las cooperativas que, a lo largo y ancho del país, nuclean a quienes trabajan en transformar lo indiscriminado en reciclable y no reciclable y dar un respiro a la tierra que sostiene y sufre los basurales a cielo abierto, esos espacios que reciben el 65% de esa tonelada generada cada dos segundos en nuestro país.

Alicia Montoya es responsable del equipo técnico de El Álamo, una cooperativa de recicladores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, y define a su organización como socio-laboral, ya que además de colaborar en la disminución la cantidad de residuos haciéndose cargo del reciclamiento de desechos, ofrece a quienes recogen y reciclan esos desechos la posibilidad de volver esa tarea una forma de trabajo digno y organizado. “Previamente a la cuarentena, en El Álamo procesábamos 400 toneladas diarias de residuos reciclables (papeles, cartones, plásticos tipo film y PET, latas de aluminio y vidrios) provenientes solo de los barrios porteños de Agronomía, Parque Chas, Villa Devoto y Villa Pueyrredón y los shoppings de la Ciudad”, explica Montoya. Es decir, las manos de El Álamo procesaban residuos reciclables diariamente, hasta la irrupción del Covid-19, casi cuatro veces el peso del avión más grande de la flota de Aerolíneas Argentinas (el Airbus A330-200).

Alicia Montoya es responsable del equipo técnico de El Álamo, una cooperativa de recicladores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, y define a su organización como socio-laboral, ya que además de colaborar en la disminución la cantidad de residuos haciéndose cargo del reciclamiento de desechos, ofrece a quienes recogen y reciclan esos desechos la posibilidad de volver esa tarea una forma de trabajo digno y organizado. “Previamente a la cuarentena, en El Álamo procesábamos 400 toneladas diarias de residuos reciclables (papeles, cartones, plásticos tipo film y PET, latas de aluminio y vidrios) provenientes solo de los barrios porteños de Agronomía, Parque Chas, Villa Devoto y Villa Pueyrredón y los shoppings de la Ciudad”, explica Montoya. Es decir, las manos de El Álamo procesaban residuos reciclables diariamente, hasta la irrupción del Covid-19, casi cuatro veces el peso del avión más grande de la flota de Aerolíneas Argentinas (el Airbus A330-200).

Igualmente grande en tamaño y pesada debe ser la incertidumbre de los 197 trabajadores de la cooperativa por la disminución de basura procesada, debido a la imposibilidad y dificultad para circular y recolectar reciclables. El Álamo procesa hoy cien toneladas mensuales. Son estos últimos datos aplastantes. Por una parte, resulta asombroso que solo cuatro barrios y algunos centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires produzcan tamaña cantidad de residuos (y se cuenta únicamente aquellos reciclables). Por otra parte, la gran importancia que tienen los desechos, aunque sean indeseados, para un sector de la economía de nuestro país.

De dónde vienen

La separación cumple dos funciones. Por un lado, permite que se sepa qué hacer con cada desecho generado (cómo tratarlo, si reutilizarlo o bien se busquen las condiciones para que perezca lo menos nocivamente para el medio ambiente) y, por otro, llevar adelante una estadística que permita conocer qué tipo de desechos ponderan de acuerdo al consumo de nuestra sociedad y cómo poder la vasta cantidad de basura que nos rodea. Discriminar permite saber que, por ejemplo, aproximadamente el 49% de los residuos generados en Argentina son orgánicos (comestibles, biodegradables, etc.), 14% papel y cartón (ampliamente reutilizables) y el 15% plásticos.

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 41% de los desechos son comida. Eso representa entre 200 y 250 toneladas diarias.

Clasificar para transformar

Mientras se genera conciencia, hay que pensar también sobre las diferentes maneras de aprovechar ese volumen de residuos generados por impresionante que resulte. Un ejemplo del potencial aprovechamiento puede encontrarse en CEAMSE, la empresa pública destinada a gestionar los residuos generados en el AMBA. En sus cinco estaciones de transferencia y tres rellenos sanitarios propios y dos más en calidad de contratista, mil quinientos trabajadores clasifican y procesan toneladas y toneladas de residuos diarios. Secos o húmedos, reciclables; papeles, cartón, vidrio o plásticos, todo sin metal. Lo que es reciclable se enfarda, lo no reciclable va a los rellenos; los orgánicos (comida y restos de podas) se estabilizan por tres semanas.

Todo eso significa la producción de residuos del 36% de la población del país que se sitúa en el conurbano bonaerense, un promedio de 20.400 toneladas aproximadas de procesamiento diarias en 2019 y un acumulado de casi tres millones y medio de toneladas procesadas en lo que va del 2020.

Lo novedoso es la utilización del biogás resultante de la descomposición de los residuos en los rellenos sanitarios para la generación de energía eléctrica. Marcelo Rosso es ingeniero y gerente en el Área de Nuevas Tecnologías y Control Ambiental de CEAMSE y explica a ANCCOM el proceso: «Dispuestos los residuos en los rellenos sanitarios generan una emisión gaseosa (biogás), una mezcla de metano, dióxido de carbono y otros oligogases. Si a esa mezcla se la depura de humedad y material particulado y se traslada hacia motores a combustión que generan movimiento, tenemos energía eléctrica. Esa energía se estabiliza en media tensión y se brinda, mediante un electroducto, al sistema interconectado nacional de distribución de electricidad. Producimos 20 megavatios por hora, lo suficiente para abastecer a una población de doscientos mil habitantes en el mismo período de tiempo».

Tanto el dióxido de carbono como el metano generados por la descomposición de los residuos sin tratar, por ejemplo en un basural a cielo abierto, son altamente inflamables y contaminantes. Pero por otro lado, en CEAMSE no solo tratan esos residuos con estrictas maneras de seguridad, que evita esa contaminación, sino que además generan una energía verde. Es decir, poblaciones como las de Gran San Luis, San Fernando del Valle de Catamarca o José C. Paz podrían ser abastecidas solamente con la energía eléctrica generada, aprovechando la descomposición de ciertos residuos. Lo más importante, de todos modos, es reducir. Y cuando se habla de políticas de Estado sobre la generación de residuos se habla de medidas destinadas a los productores de bienes materiales a reflexionar sobre la nocividad que supone adornar cada bien que producen. Es decir, si vale la pena usar tanto plástico, tanto papel, tanto cartón, tanto vidrio, tanta tinta.

Otros usos

En 2019, entró en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (o Ley de Envases), que centra la responsabilidad del manejo de residuos y su financiación del manejo en los productores y que, de aprobarse, disminuiría los aportes de la ciudadanía para la gestión de residuos. Rosso argumenta sobre la importancia de este proyecto de ley. “Sería de gran valor una ley semejante -que se aplica en países vecinos como Brasil, Chile o Uruguay- por dos motivos principales. Por un lado, porque los productores o importadores costearían parte de la logística de captación, tratamiento y reciclaje o reutilización de los embalajes introducidos en el mercado. Pero, además del financiamiento, también eso contribuye a evitar la disposición final de esos embalajes en rellenos sanitarios”. Por su parte, Montoya, concluye: “Es un proyecto de ley fundamental para avanzar en materia de reciclaje. En nuestro país se está discutiendo desde 2005, pero siempre queda en propuesta”. Paradójicamente, es un proyecto que nunca se aprueba pero siempre se recicla.

Otro proyecto es el presentado también en Diputados en 2018 sobre Educación Ambiental que busca unificar criterios en torno a una ley y estrategia federal sobre los residuos, la creación de espacios de formación, intercambio y producción de enfoques tanto de concientización como, principalmente, de acción. El objetivo es evitar la disparidad en la implementación de sistemas de separación de residuos sólidos urbanos en los distintos departamentos a lo largo y ancho de cada una de las provincias y generar el hábito de reciclaje en aquellos lugares donde es casi inexistente.

Por último, en septiembre el presidente Alberto Fernández acompañado del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, anunció un Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, que se estiman en cinco mil en todo el país y suponen la forma en que los municipios eliminen su basura, que generalmente carecen de medidas mínimas de seguridad que eviten la contaminación del agua, la tierra o el agua. Este proyecto busca, como solución, la construcción de más complejos socioambientales para tratar diferenciada y eficientemente a los residuos dependiendo de su naturaleza, así como también la provisión de equipamiento de protección para los recuperadores y recicladores urbanos de todo el país. Este proyecto demandará, aproximadamente, 250 millones de dólares para su concreción. Desde el MAyDS aseguran que es el primer intento de un gobierno nacional de encarar una problemática que, como se expuso, hasta hoy se concibe como de competencia municipal.

Oct 8, 2020 | Novedades, Trabajo

Estos últimos meses fuimos testigos de la profundización de las problemáticas de los sectores más relegados y olvidados de la sociedad. Muchos de los conflictos laborales actuales no fueron creados por la pandemia ni la cuarentena, sino que el cese total de actividades los ha puesto en evidencia, y aunque llevan años afectando a muchos trabajadores, sistemáticamente son pasados por alto o silenciados.

Estos últimos meses fuimos testigos de la profundización de las problemáticas de los sectores más relegados y olvidados de la sociedad. Muchos de los conflictos laborales actuales no fueron creados por la pandemia ni la cuarentena, sino que el cese total de actividades los ha puesto en evidencia, y aunque llevan años afectando a muchos trabajadores, sistemáticamente son pasados por alto o silenciados.

El sector gastronómico es uno de los más golpeados por el aislamientos social, preventivo y obligatorio y aunque en la Ciudad de Buenos Aires ya se habilitó un protocolo por el cual los locales pueden disponer las mesas en las veredas y en los patios para recibir clientes, esto aún no sucede en el casi todo el resto del AMBA.

La precarización laboral de los trabajadores es alarmante: empleados que no están registrados, por los que sus derechos laborales son constantemente vulnerados o inexistentes, sumado a las largas jornadas sin descanso o su contrapartida el recorte horario sin ningún tipo de diálogo o mediación.

Una de las problemáticas a las que se enfrentan los empleados de los locales de comida durante el aislamiento, ya sean restaurantes o bares, es que sus empleadores eligen no abrir sus puertas, por más que puedan trabajar con modalidad delivery, debido a que esto implicaría un mayor gasto.

Este es el caso de The Tower, un bar ubicado en la localidad de Castelar, que desde que se declaró la cuarentena se mantiene cerrado, lo que, claramente, afectó a quienes trabajaban allí. Noelia, una de las empleadas del lugar comenta con respecto al cierre: “Afectó desde el primer discurso (referido a los anuncios de cuarentena realizados por el presidente de la Nación) ya que decidieron no abrir más desde ese día dejándome a mí y mis compañeros sin ese ingreso económico”. Los dichos de Noelia evidencian una realidad que no sólo sucede en The Tower, sino también en muchos otros locales, empleados precarizados que ante el cierre del lugar dejan de percibir su sueldo por completo.

La precariedad y los recortes de sueldo no sólo afectan al sector informal, lo mismo sucedió en el restaurante en donde trabaja Gisela desde hace más de 15 años, ubicado en Parque Leloir. Aunque ella trabaja de manera formal, su empleador, desde que comenzó la cuarentena, no ha realizado el pago alguno. Gisela comenta: “Mi sueldo se vio afectado porque mi jefe no efectuó ni pagos, ni aportes desde marzo del corriente año.” Además dice que el dueño del lugar decidió no abrir porque eso le implicaría más gastos que ganancias, y agrega: “No se sabe cuánto tiempo más el dueño va a tener esta postura, en el caso que decida abrir con delivery, ya nos informó que no va a poder seguir pagando los sueldos que teníamos antes de este contexto.”

También esta situación ha afectado de diversas formas a los dueños de restaurantes y bares, mientras que, más allá de los casos de aquellos que eligieron no trabajar bajo la modalidad de delivery por una cuestión de gastos, en otros casos la entrega de pedidos implicaba un peligro real para los empleados.

Esto fue lo que sucedió en el restaurante La Herradura que se encontraba en el country San Diego, ubicado en la localidad de Francisco Alvarez, Moreno. Agustín, empleado e hijo del dueño del restaurante, comenta que debido a que gran parte de su clientela eran personas que podrían haber viajado al exterior, continuar trabajando implicaba riesgo de contagio de Covid-19. Además, explica que aunque su padre ha trabajado por más de una década para poder sostener su restaurante, el local no podrá volver a abrir sus puertas debido a que el country que les concesionaba el espacio, a la hora de renovar el contrato, modificó diversas cláusulas que perjudicaban e implicaba gastos que no podían solventar. Con el cierre del local, no sólo que su familia pierde esa fuente de trabajo, sino que también, otras siete personas se quedaron sin sus empleos.

A pesar de la situación de desventaja en la que se encuentran los trabajadores, durante este año han podido organizarse como un colectivo unificado para que sus reclamos sean escuchados. Las formas de protesta que encontraron fueron desde visibilizar, a través de las redes sociales, las condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores de comida rápida y de entregas a domicilio, que fueron completamente autogestionadas. O también las últimas medidas impulsadas por la Unión de Trabajadores Hoteleros de Turismo y Gastronómicos (UTHGRA), que llamó a sus afiliados a presentarse en sus puestos de trabajo, el pasado 15 de septiembre, a modo de protesta y pedido que se reactiven y retomen las actividades laborales.

Oct 7, 2020 | Culturas, Novedades

La situación actual de las revistas culturales independientes de todo el país es grave y los impactos negativos de la pandemia profundizaron la crisis. Según relevó la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), apenas el 16% de las revistas que debían salir durante abril y mayo se publicaron en papel. Disminuyeron los ingresos por publicidad y algunas publicaciones redujeron su tirada o cantidad de páginas. Alertan sobre la suspensión de pagos a colaboradores, servicios y alquileres y abundan los pedidos de subsidios y donaciones.

En mayo, AReCIA realizó una encuesta y el aumento de los costos de impresión aparece como el principal problema. El 88,6% de los editores informó que desde noviembre de 2019 sufrieron incrementos. En cinco meses, el promedio de los aumentos registrados es del 33,5% y está por encima del aumento del dólar y de la inflación.

AReCIA es una asociación civil sin fines de lucro con base en Ciudad de Buenos Aires que nuclea más de cien revistas culturales independientes autogestivas de todo el país. Mariane Pécora, integrante de AReCIA y editora del Periódico VAS, comentó que todas las revistas tienen algo en común y es “la falta de políticas públicas para el sector” y agregó: “Conformamos AReCIA con la finalidad de promover políticas públicas de fomento para la producción periodística y editorial autogestiva, la historia de nuestro país está signada por el devenir de las revistas culturales. Promovemos la defensa de un sector que genera más de mil fuentes laborales y la mayoría de las personas que trabajan en las revistas son mujeres”.

Colectivo Al Margen es una organización social que promueve la inclusión y la cultura del trabajo en Bariloche. Desde hace 16 años, su equipo de comunicación popular autogestiva compuesto por la Revista Al Margen, un programa de radio semanal y una página web visibiliza la agenda de la región. Mariela Martínez, integrante de la institución, contó que actualmente la revista no está saliendo a la calle porque “la situación de cuarentena no permite venderla y ni pagar la impresión. El primer y único número que sacamos este año fue digital, no obtuvimos ingresos económicos por ese número”.

En cuanto a la organización de la revista, Martínez agregó que “el trabajo de autogestión es el más arduo, lleva mucho tiempo estar atentos y atentas a dónde se puede buscar ingresos, pero es también lo que asegura la independencia del medio en cuanto a lo que publica y a poder seguir creciendo”.

Dentro del ámbito de la autogestión, las revistas de AReCIA fueron de las pocas que accedieron a un porcentaje mínimo de publicidad oficial durante el macrismo, que luego sería devorado por la inflación e interrumpida (sin retorno) con la excusa de la veda electoral. En la actualidad, las autoridades nacionales mantienen un diálogo abierto con el sector pero no renovó el convenio fijado en 2013 que otorga a las revistas culturales una pauta compensatoria en detrimento de los beneficios que reciben las corporaciones mediáticas. Al día de hoy, sólo 18 revistas reciben pauta oficial.

El 88,6% de los editores informó que desde noviembre de 2019 sufrieron incrementos de costos.

Revista Link!, de Tucumán, también vive un momento duro: “La situación es la que compartimos con la mayoría de las publicaciones del país. El fuerte ajuste desde hace cinco años nos ha obligado a achicarnos, a pagar menos colaboradores y por esas mismas razones no pudimos continuar la edición en papel. A lo largo del tiempo recibimos pauta del gobierno nacional, provincial y municipal pero siempre en forma discontinua”, contó Adriana Gil, editora de la revista que aborda temáticas vinculadas a los impactos del neoliberalismo en la región.

En 2013, AReCIA impulsó un proyecto de Ley de Fomento a las Revistas Culturales Independientes y Autogestivas: “Esta ley, además de saldar una vieja deuda de la democracia con el periodismo cultural independiente al reconocer nuestro trabajo, proponía la creación de un registro de publicaciones, un fondo para la producción independiente, concursos de estímulo, líneas de crédito accesibles”, comentó Pécora. La iniciativa ingresó al Congreso en 2013 y 2015 pero nunca fue tratada.

“La Ley de Fomento sería una herramienta de gran ayuda para balancear el escenario de las revistas culturales en el país. Hablo de escenario y no de mercado que es el que está restringido para nuestras publicaciones y que se encuentra absorbido casi en su totalidad por el predominio de los grandes medios comerciales. Venimos en franco retroceso”, afirmó Gil.

Femiñetas es un periódico impreso ilustrado y en viñetas, feminista y transoceánico, con un pie en Rosario, Santa Fe, y otro en España. Lleva casi dos años y siete ediciones, ilustradoras de Argentina, Méjico, Colombia, Brasil y 190 colaboraciones: “Somos un medio interdependiente, como decimos. No somos individuales sino colectivas. La situación de Femiñetas actual no es la que deseábamos, el contexto económico no ayuda, estamos pagando todavía las últimas cuotas de imprenta de la edición N°7”, comentó la rosarina Flor Coll, su directora.

Destacó, además, el rol fundamental que juega el Nodo Rosario de AReCIA y afirmó que “es necesaria una verdadera protección estatal al sector. Coll completó “Es sumamente importante la posibilidad de seguir planteándonos desafíos en la narrativa, en el lenguaje y en la producción de sentido. Porque en definitiva lo que buscamos desde nuestros medios, desde nuestras miradas tan diversas, es la disputa del sentido”.

Malas Artes , en tanto, es la primera revista autogestiva de arte de la ciudad de Tandil. Este año tendrá una sola edición, redujeron su tamaño y modificaron la impresión: “Nos financiamos con nuestro dinero y contamos con algunas empresas privadas y universidades públicas que bancan el costo de impresión. Dependiendo mucho de los auspicios con los que contamos va variando el aspecto de la revista”, relató Dolores Tuculet, directora de Malas Artes. Sobre los valores que impulsan la edición sostuvo que “hacer una revista impresa es más bien revolucionario. La información virtual es espontánea e instantánea. Una revista la tenés toda tu vida, la agarras en cualquier año y representa una época, representa un momento. Es revalorizar el papel y ampliar el acceso a la cultura”.

Desde 2012, AReCIA realiza un censo anual entre sus asociados: “Año a año, el Informe es una radiografía de un sector dinámico que tiene un largo recorrido, que trata una gran diversidad de temáticas y cuya frágil situación económica advierte la necesidad de políticas que fomenten el pluralismo informativo. Sea el añorado proyecto de Ley para las Revistas Culturales, o propuestas multisectoriales como la «Iniciativa para el Fomento de la Pluralidad y Diversidad Informativas», la acción es urgente. Antes de que sea muy tarde”, afirmó Pécora.

Oct 7, 2020 | Comunidad, Novedades

“Al comienzo de la cuarentena aumentó mucho la demanda de bolsones, no nos alcanzaba la estructura que teníamos”, cuenta Sandra, productora del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rama Rural. En cuestión de días, pasaron de vender en un punto fijo a la semana a hacer dos repartos casa por casa al mismo tiempo en La Plata. Así fue que el MTE cuadriplicó las ventas y sumó otros alimentos saludables a su cadena de comercialización. “Llegamos a más personas que quizás comenzaron comprando por el precio, porque les servía para organizarse la alimentación en la semana y que no habían escuchado nunca sobre agroecología”, afirma.

Sandra lleva cuatro años produciendo alimentos agroecológicos en los «cinturones verdes», es decir, quintas alrededor de las ciudades. En estos lugares se producen las verduras que se consumen en los centros urbanos. Desde el MTE Rural, comercializan sus productos a través de la cooperativa Pueblo a Pueblo. «Somos una organización de pequeños productores. Teníamos la necesidad de ser escuchados y hacer visible nuestro trabajo”, destaca.

“Hoy somos muchos compañeros que tenemos toda la quinta agroecológica”, relata Sandra, que comenzó con este nuevo tipo de producción de manera colectiva, a través de talleres de capacitación. La expansión sigue. “Para poder ser más compañeros, hacemos talleres y un acompañamiento de seis meses. Los productores llevamos adelante la capacitación y somos los técnicos quienes hacemos el apoyo de la transición agroecológica. Mientras pasa ese tiempo, los nuevos logran integrarse al grupo, construyendo relaciones de confianza y comercialización”.

Acceso a la tierra, comercio justo, viviendas dignas, el fin de la explotación y masificar la producción agroecológica: esos son algunos de los objetivos que se plantean desde el MTE Rural. “Comercializamos estos productos porque queremos construir soberanía alimentaria. Esto es, producir alimentos sanos a precios justos, valorizando nuestro trabajo y a través de un circuito corto de comercialización, directo desde el productor al consumidor. Pensamos en la alimentación y la salud de la población local. Cuidamos de nuestra salud al no trabajar con venenos y la del medioambiente, sin contaminarlo, intentando reparar tanto daño hecho con la producción intensiva convencional”, explica Sandra.

El director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF) del INTA, Diego Ramilo, sostiene que la crisis generada por la pandemia representa una oportunidad para fortalecer el sector en manos de productores familiares. Y agrega que “a escala país, se observa un fuerte incremento en la demanda de bolsones con hortalizas agroecológicas con un aumento promedio del 50 por ciento en las ventas directas del productor al consumidor, mediante distintas comercializadoras de la economía social”.

La agroecología es más que los bolsones pedidos semanalmente a través de WhatsApp, formularios web u otros mecanismos virtuales. “La agroecología surge de una mirada crítica a lo que se llama agricultura convencional. Me gusta más bien decir agricultura industrial”, precisa el doctor en Agroecología Damián Vega. Esta disciplina analiza las consecuencias negativas que tiene el actual modelo de producción agropecuario desde el punto de vista ambiental, social y económico.

Degradación de los suelos, contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad por la deforestación y de diversidad agrícola de semillas criollas nativas son algunos de las consecuencias ambientales que señala Vega. Las problemáticas sociales no escapan a la agroecología: “Las consecuencias sociales del modelo de producción vigente son los procesos de concentración de la tierra, del sistema agroalimentario, que lleva a que haya problemas en el acceso a la alimentación, problemas de malnutrición o directamente de hambre”, enumera.

La soberanía alimentaria está vinculada a la agroecología y a los movimientos que la impulsan “que son principalmente las organizaciones campesinas e indígenas. Con la agroecología se rescatan conocimientos antiguos (lo que llamamos agricultura tradicional) que no solo tienen que ver con técnicas agronómicas sino con las formas en que se organizan las sociedades”, remarca Vega.

“Las consecuencias del modelo de producción vigente son la concentración de la tierra, malnutrición y hambre», dice Vega.

La agricultura convencional o industrial “tiende a reducir los procesos agrícolas a una ecuación económica. Todo el sistema está motorizado y traccionado por la rentabilidad empresarial. Se busca maximizar ganancias del sector agroempresarial. Para eso hay que maximizar rendimientos. Esto deja fuera cuestiones sociales y ambientales”, asegura.

La agroecología se basa en pensar el diseño y el manejo de los agroecosistemas en base a dos pilares: la promoción de la biodiversidad (fundamentalmente entre las plantas) y la promoción de la salud de los suelos. “Es importante que el suelo esté vivo, que haya mucha biodiversidad de organismos que cumplen una serie de funciones y procesos que hacen a la salud de los agroecosistemas”, apunta. Esto reduce la dependencia de insumos externos y fomenta la no utilización de agrotóxicos. Además, la producción ganadera animal está contemplada en los agroecosistemas que propone la agroecología: “El pastoreo permite que haya un período de descanso para los suelos y que los pastos se recuperen del ciclo agrícola”, explica Vega.

“La agroecología se piensa en la sociedad. Es el manejo ecológico de la naturaleza por medio de acciones sociales colectivas. Los agricultores se organizan para impulsar la transición ecológica de forma colectiva. Los canales de distribución y comercialización son importantes. Esto lleva a producir alimentos respondiendo a las necesidades de la sociedad. Es una producción muy beneficiosa para pequeños productores familiares, campesinos e indígenas no sólo por la reducción en la contaminación, sino porque también reduce la dependencia de insumos externos y del mercado”, sintetiza.

Un movimiento federal

En Santa Fe, Venado Tuerto es catalogada como ‘La Perla del Sur’. Este nombre deriva de su importancia como polo del agronegocio en la provincia. “Hay una visión demasiado sesgada en relación a la alimentación y a la producción agropecuaria en la zona”, señala el militante de Ciudad Futura Venado Tuerto, Bruno Taddia.

Taddia integra el Mercado del Futuro, un proyecto de Ciudad Futura que tiende un puente entre productores y consumidores, haciéndose cargo de la comercialización de productos agroecológicos. “Nos fueron llegando experiencias de productores agroecológicos, de alimentación consciente y consumo responsable pero que tenían una estrategia individual, aisladas entre sí”, rememora. Desde Ciudad Futura, investigan cuál es la capacidad productiva y organizan bolsones que reparten a través de distintos puntos de la ciudad.

El precio justo es uno de los ejes centrales. “La alimentación es un derecho, pero por cuestiones estructurales es una necesidad que se intensificó con la pandemia. Entendimos que había que dar una respuesta concreta a la alimentación y que debía tener por protagonistas a las ciudades”, detalla. La respuesta desde la organización territorial fue la construcción de un circuito solidario que involucra a productores pequeños (con dificultades para comercializar) y miles de venandeses “que hoy están complicados”.

El proyecto agroecológico tiene una visión integral de su impacto en la sociedad venadense, según cuenta Taddia: “Desde una perspectiva económica, el mecanismo de venta directa posibilita acceder a comida rica, sana y un 40% más barata. Desde el lado afectivo, hay una mayor empatía cuando el consumidor sabe quién produce ese alimento: la producción deja de ser algo impersonal, generando mayor reflexión. El elemento territorial nos permite llegar y acercar esta experiencia a toda la ciudad. Y en cuanto a la salud, tal vez lo más importante es una alimentación sin veneno, sin intervenciones, y una transición agroecológica de los productores”.

«Queremos darle un carácter más democrático a estas nuevas formas de producir, comercializar y consumir», dice Bruno.

Y agrega, “Queremos repensar y discutir el modelo de producción y consumo imperante. La pandemia no es un elemento que apareció de la nada, sino que tiene una clara correspondencia con este sistema. Es insustentable. Queremos reivindicar la producción local y darles un carácter más democrático y más popular a estas nuevas formas de producir, comercializar y consumir. Que no sean un privilegio de determinados sectores sino un derecho de toda la ciudadanía venadense”, sostiene Taddia.

Mariana Arregui forma parte del Colectivo Agroecológico de Río Negro y hace tres años integra la organización Alimenta en Viedma. La agrupación nació como una comunidad de consumo constituida por familias productoras y consumidoras que empezaron a comercializar los primeros productos agroecológicos en la zona. “Buscamos contribuir al desarrollo y fortalecimiento de este tipo de producción”, explica. El objetivo principal no es vender hortalizas a cambio de dinero. “Como consumidoras le hablamos al consumidor para que se involucre y entienda el rol activo y político que tenemos a la hora de comer. Cuando tenés este tipo de experiencia te das cuenta que uno puede cambiar a pequeña escala”, dice.

Para esta organización la cuarentena también disparó las ventas: “Pasamos de 200 a 1500 familias. Sabemos que gran parte no está eligiendo los productos agroecológicos, sino que están accediendo a ellos porque es la forma más fácil. Para la distribución, se organizaron vecinos y familias para acercar los bolsones a cada barrio. Fue un trabajo en conjunto”.

La representante de la organización destaca la colaboración del INTA. «Hay un fuerte acompañamiento con los productores familiares en la asistencia técnica y en el traslado de bolsones con hortalizas agroecológicas para abastecer la creciente demanda».

Desde otro rincón del país, Solana Peña de Almacén para Terrícolas, cuenta: “En Tucumán, el consumo de este tipo de alimentos es muy incipiente. Solo un pequeño grupo de personas, en proporción a la población, lo consume”. Y agrega que uno de los principales problemas que señala es la falta de continuidad de los productos: “Es un tema del manejo de las huertas, que tengan variedad y se mantenga en el tiempo para que la comercialización sea viable y continua y no sólo esporádica”, afirma.

Según Peña, hubo un leve aumento de la demanda de estos productos, pero no está convencida de que sea una tendencia estable. “Hay que ver que no sea algo pasajero, de moda. Había muy poca concientización acá en Tucumán y quien consumía prepandemia era gente que estaba empapada en el tema”, observa.

Sin embargo, tiene esperanza: “Hay una franja de jóvenes que tiene más conciencia. También, estar en un contexto donde como sociedad estamos vulnerables (desde la salud a lo económico), está haciendo que algunas personas se pregunten sobre los modos de subsistencia, el modo de producción agrícola que ‘fomentamos’ al consumir lo que nos alimenta y cómo impacta en la salud de todos. No queremos más pueblos fumigados y, para eso, hay que cambiar el modo de producción. Es una gran oportunidad que tenemos como sociedad”.

En la localidad de San Rafael, Mendoza, la Asociación Feria de Arte e Integración (AFAI) trabaja en el armado, comercialización y distribución de bolsones de verdura, fruta y mercadería de productores locales desde hace más de cinco años. Los productores de la entidad firmaron un convenio con el INTA en el marco de la Mesa de Economía Social y Solidaria del Sur de Mendoza que articulan líneas de financiamiento. A partir de esto, distintos puntos urbanos de San Rafael y distritos como Punta de Agua y Agua Escondida reciben un promedio de 250 y 300 bolsones, abasteciendo de alimentos a pueblos alejados que quedaron aislados en la pandemia.

De la academia a su mesa

Bolsón Soberano es el nombre que lleva el proyecto de la cátedra libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía (UBA). Está integrado casi en su totalidad por estudiantes de distintas carreras de esa casa de estudios. “El bolsón funciona desde marzo de 2016 con entregas quincenales y propicia la generación de vínculos entre los diferentes actores de la cadena hortícola”, cuentan desde el proyecto. Durante los primeros meses de la cuarentena, pasaron de entregas quincenales a semanales de la misma cantidad de bolsones. “Afortunadamente, gracias a las herramientas y proyectos de la economía social, pudimos responder parcialmente a esta demanda”, explican.

Alineado con las premisas de la agroecología, Bolsón Soberano busca garantizar el acceso a los alimentos y la permanencia de estos canales de comercialización que sostienen el trabajo agroecológico de los productores, asegurando una retribución económica justa y consensuada. “Los productores reciben un 55 por ciento del precio final del bulto, el cual se concuerda en una asamblea donde participan distintas instituciones que forman parte de esta red”, indican. “Hábitos más saludables, conciencia sobre la producción y la búsqueda de una economía más justa son algunos ejes que se vienen plasmando a una velocidad más importante desde que se desató la pandemia”, concluyen.

Oct 6, 2020 | Culturas, Novedades

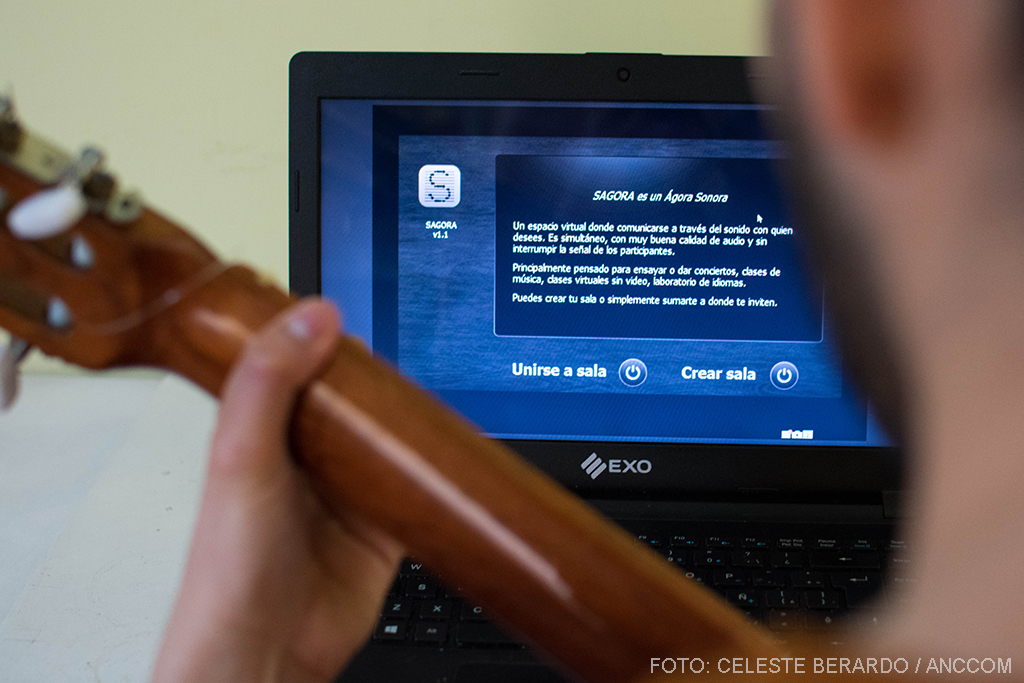

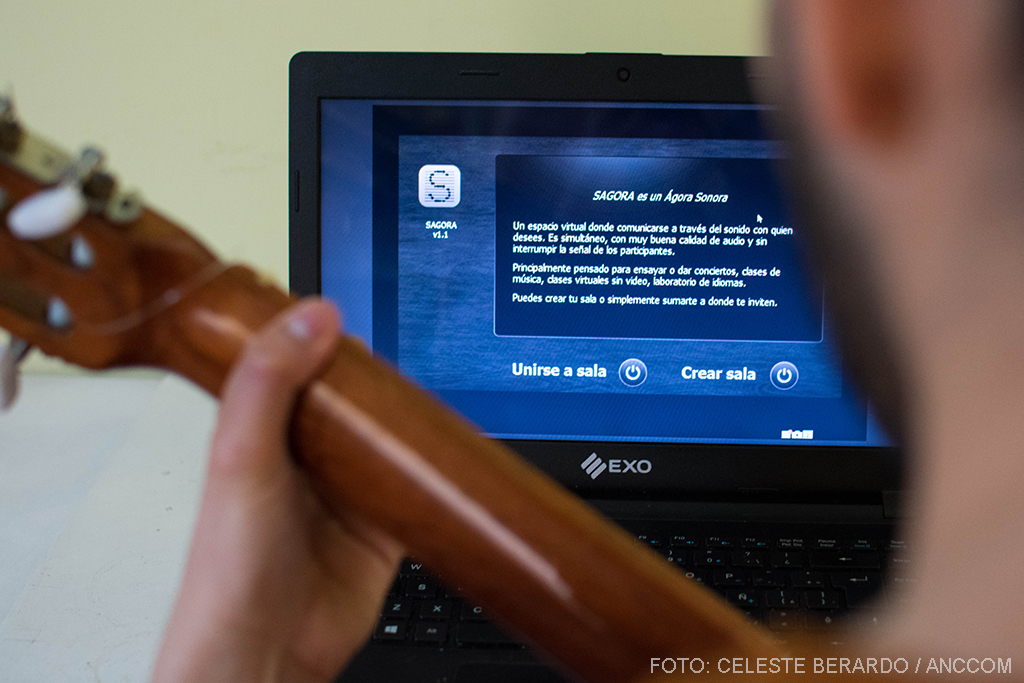

Las plataformas de videoconferencia como Zoom, Jitsi o Skype son útiles para charlar, pero es imposible sincronizar con otra persona para hacer música. El principal problema es la latencia, el tiempo que va entre la salida del mensaje y su llegada.

Las plataformas de videoconferencia como Zoom, Jitsi o Skype son útiles para charlar, pero es imposible sincronizar con otra persona para hacer música. El principal problema es la latencia, el tiempo que va entre la salida del mensaje y su llegada.

“Lo malo es el exceso de latencia. Cuando hay más de medio segundo, ya se hace imposible tocar”, afirma Diego Romero Mascaró, investigador en Desarrollos Digitales Aplicados al Arte, y agrega: “Lo que logramos con Sagora es que esa información se traslade en menos de 30, 35 milisegundos, lo que nos posibilita tocar a tempo. Estarías sintiendo la misma latencia que existe en el mundo físico cuando uno toca con un músico que está a diez metros de distancia. Nos propusimos crear una solución práctica, rápida y sencilla para los estudiantes y el sector de la música, que allá en marzo ya se veía que iba a estar parado un buen rato”.

Romero Mascaró, uno de los líderes del proyecto Sagora, cuenta que ya existían algunos software similares, pero no lograban resolver la cuestión, eran pagos o complicados de usar. Además, ninguno permitía tener una sala de ensayo propia. Por otro lado, la mayoría de estos programas fueron construidos para una situación tecnológica distinta a la que existe en el hemisferio sur, donde hay poca capacidad de acceso a herramientas más avanzadas.

“Por ejemplo, utilizábamos un software que se llama JackTrip, que fue desarrollado en Standford, California. Pero usarlo acá resulta difícil, porque es muy dependiente del mundo Macintosh, de Apple. Para nosotros, esto no era una solución, porque el 80 por ciento de los argentinos que descargaron la aplicación utilizan Windows. No tiene nada que ver una realidad con la otra”, explica el desarrollador.

La experiencia del usuario también es una problemática común y eso fue algo a lo que el equipo prestó especial atención. La propuesta debía ser atractiva y sencilla: “Ahí es donde dimos en la tecla, porque los programas están para ser usados. Jamulus es gratuito, sin embargo, acá se descarga mucho más Sagora porque es más sencillo e intuitivo”, cuenta Romero Mascaró, quien además es docente y director de la Escuela Nacional de Artes de la UNQ. Sagora es un proyecto de software libre: toma aplicaciones ya desarrolladas y compartidas con la comunidad y las combina para nuevos objetivos.

Para usar Sagora no se necesitan placas de sonido ni micrófonos externos, aunque cuanto mejores sean los equipos, mejor será la calidad de sonido que podrá transmitir. Otro beneficio son sus bajos requerimientos para operar: apenas un gigabyte de memoria RAM, 70 megabytes de memoria en el disco rígido, sistema operativo desde Windows 7 en adelante, aunque también funciona con OS X 10.10 o superior, e incluso GNU-Linux. El equipo probó, con éxito, el funcionamiento del programa con las netbooks de Conectar Igualdad, para asegurarse de que fuera un software realmente inclusivo.

“Nos propusimos que cada avance que se haga tenga en consideración involucrar más gente y no menos. Por eso también tenemos en cartera hacer Sagora para dispositivos móviles y como aplicación web, porque hay mucha gente que directamente no tiene computadora y quiere usar el programa”, comenta Romero Mascaró.

Sagora es un proyecto típico de la lógica del software libre: una comunidad encuentra una necesidad y toma software libre ya desarrollado para generar un nuevo producto. Todos colaboran y, si alguien quiere, puede también desarrollar su propia versión modificando el código. Si bien los tres miembros del equipo trabajan en la UNQ, desarrollaron esto en su tiempo libre, y lo abrieron a la comunidad para recibir comentarios y aportes.

Sagora es un proyecto típico de la lógica del software libre: una comunidad encuentra una necesidad y toma software libre ya desarrollado para generar un nuevo producto. Todos colaboran y, si alguien quiere, puede también desarrollar su propia versión modificando el código. Si bien los tres miembros del equipo trabajan en la UNQ, desarrollaron esto en su tiempo libre, y lo abrieron a la comunidad para recibir comentarios y aportes.

“Es difícil conseguir el financiamiento ahora y, al mismo tiempo, es ahora el momento en el cual más lo necesitamos. Nuestros beta-testers son nuestros usuarios, por suerte tenemos una linda comunidad en las redes que no baja de las dos mil personas en cada una de las grandes plataformas. Es gente activa que todo el día postea cosas de Sagora y se ayuda entre sí; nos proponen ‘por ahí podrían hacer esto’, ‘o esto otro’, ‘acá estaría bueno tal cosa’. Y, de hecho, mucha gente se está acercando para sumar al proyecto de forma voluntaria”, subraya Romero Mascaró.

Otro problema que tuvieron que resolver a medida que las descargas fueron aumentando fue que cualquier persona que usara Sagora, “rebotaría” contra el servidor de la UNQ, esté donde esté. Por lo tanto, los usuarios de Israel, por ejemplo (donde ya cuentan con más de 300 descargas), tendrían una latencia innecesaria por el tiempo que lleve trasladar el sonido de allí a Quilmes y de vuelta a su lugar de origen. Con ayuda de las donaciones que ahora pueden recibir desde su sitio web, el 29 de agosto liberaron su última versión y lograron establecer servidores en distintos puntos del mundo, reduciendo este problema. También retocaron la interfaz para hacerla más interactiva y añadieron la capacidad de grabar los distintos canales de lo que suene en las sesiones, para tener la posibilidad de crear maquetas en base a lo que se ensaye o toque.

“Los músicos necesitamos ese contacto”

Agustina Tolosa, estudiante de la Escuela Universitaria de Artes de Quilmes y alumna de Romero Mascaró, cuenta que cuando se anotó en la materia Taller de Improvisación, tenía la esperanza de cursar una materia práctica, donde poder relajarse y tocar con sus compañeros. Sin embargo, con la pandemia los docentes tuvieron que improvisar para dar esa materia en modalidad online y fue ese uno de los detonantes para que Romero Mascaró y su equipo desarrollaran Sagora.

“Empezamos a hacer juntadas online, probando el software y terminó sirviendo muchísimo. No podría pedirle más al profesor. Prácticamente desarrolló un software para la materia. Para el músico eliminar la latencia siempre fue una lucha constante y así lo logramos. Ahora los pasillos de la universidad son los grupos de WhatsApp, pero los músicos necesitamos ese contacto. Ese intercambio para crecer es fundamental. Sagora vino a ser eso para nosotros”, remarca la estudiante.

Adolfo Álvarez Villeda, guitarrista y líder de la banda mexicana Awful Traffic, conoció el software a través de una amiga argentina. “Se me hizo increíble que el programa fuera tan fluido y sin lag. Sin duda, soluciona un gran problema en tiempos de pandemia. La instalación es fácil y funciona muy bien, aunque creo que la interfaz podría mejorar y ser más intuitiva; tal vez debería tener más tutoriales para aquellos que no saben usarlo bien”, opina.

A veces, la necesidad de crear un espacio común para continuar con los ensayos impacta contra las limitaciones particulares de cada región. El contrabajista y miembro del Gustavo Orihuela Quartet, Randolph Ríos, cuenta su experiencia desde Bolivia: “Hasta ahora no tenemos una buena señal de Internet, veloz y estable. Yo tengo 40 megas y es bastante alto comparado con los demás, el estándar es diez o quince. Por eso no tuve ningún problema. Pero me di cuenta que la latencia afecta un poco de acuerdo a las distancias. Cuando estás acá en La Paz es bastante estable, pero yendo más hacia Sucre había diferencia”.

A veces, la necesidad de crear un espacio común para continuar con los ensayos impacta contra las limitaciones particulares de cada región. El contrabajista y miembro del Gustavo Orihuela Quartet, Randolph Ríos, cuenta su experiencia desde Bolivia: “Hasta ahora no tenemos una buena señal de Internet, veloz y estable. Yo tengo 40 megas y es bastante alto comparado con los demás, el estándar es diez o quince. Por eso no tuve ningún problema. Pero me di cuenta que la latencia afecta un poco de acuerdo a las distancias. Cuando estás acá en La Paz es bastante estable, pero yendo más hacia Sucre había diferencia”.

Con los aeropuertos y rutas cerrados, el contacto a través de Sagora se volvió imprescindible: “Necesitábamos ensayar porque queríamos estar vigentes. Íbamos grabando videos pero queríamos hacer nuevas cosas y no estar tocando lo de siempre. Entonces estuve averiguando por las redes y encontré con Sagora”, cuenta.

Ríos es también integrante y director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Tras los primeros meses de aislamiento, señala, intentaron retomar los ensayos por plataformas de videoconferencia, aunque los resultados no fueron los esperados: “La forma de trabajo en Zoom es solamente visual, porque el audio es horrible. Como debe estar pensado para la voz humana, los timbres distintos a ésta se cortan. Y para mí ha sido un problema especialmente por ser contrabajista, porque los graves que capta un celular o una computadora son bloqueados por el algoritmo de Zoom y no se escuchaba nada. Todo eso ha sido resuelto con Sagora”.

Según Ríos, el programa aún tiene camino por recorrer antes de ser completamente útil a los requerimientos de una orquesta de esta magnitud: “Como era difícil hacer ensayos presenciales, se organizaron pequeños ensambles de cuerdas, vientos y demás. Cuando descubrí que Sagora funcionaba bien con mi cuarteto de jazz, propuse esta solución para la orquesta. Así, me ha parecido bastante estable con ensambles pequeños de entre dos y cuatro músicos. Cuantas más personas entran en la sala, mayor es la latencia. Volvimos a los ensayos, pero aún no podemos tocar todos a la vez, como se debería. Solamente por secciones, donde cada uno toca una parte”. Ríos adoptó esta forma de trabajo para los ensayos con el Coro Impera, que también dirige. Allí, a pesar de no poder trabajar con la totalidad de los coreutas, asegura que “Sagora ha sido muy beneficioso para conectarnos con los guías y trabajar cuestiones de afinación”.

Desde Río Tercero, la pianista Silvia Angles afirma que las nuevas funciones del programa mejoran considerablemente la experiencia del usuario: “Con un colega trompetista de Córdoba capital nos hemos grabado, y la calidad es excelente, te lo baja en distintas pistas, se puede editar, es fantástico”. Ella utiliza Sagora principalmente para realizar sesiones de improvisación libre.

La pianista, integrante de NoN Ensamble, de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), detalla cómo fue el camino previo a encontrarse con Sagora: “Estábamos todos desesperados. Hicimos el intento por Zoom… mirá qué ingenuos fuimos. Al principio estábamos chochos porque nos veíamos y luego caímos en la cuenta que cuando uno tocaba callaba al otro instrumento. Después me pasaron otro programa diseñado para ensayar, uno extranjero, que no funcionó. Luego, la persona que está a cargo del área de Música de la UPC hizo una conexión con la gente de Sagora, explicando cómo funcionaba la aplicación. Y desde ahí los sigo en redes y estoy atenta a cada cambio, cada progreso”. De esta forma, destaca la importancia del vínculo entre universidades, algo que también se expresa en la posibilidad a futuro de poner servidores en distintos lugares del país.

Asimismo, Angles señala las dificultades que aún se experimentan al aumentar la cantidad de usuarios: “Hemos intentado con el resto del grupo: somos siete en total. Ahí ya estuvo complicado. Cuatro nos habíamos enganchado en una sala, y hubo mucha interferencia, y algo de latencia”. Sin embargo, admite que pudo deberse a la gran cantidad de salas abiertas, y la conectividad de algunos miembros que viven en las sierras, donde la señal es más inestable.

Nadie sabe cómo será la nueva normalidad. Pero, aunque vuelvan a habilitarse los ensayos presenciales, para Silvia estos desarrollos han llegado para quedarse: “Lo que hizo esto fue acelerar procesos que ya venían, era algo inevitable. Nosotros vivimos en lugares distintos, y realmente juntarnos para ensayar era una logística enorme. Casi que nos juntábamos nada más para tocar en público. Y Sagora facilita mucho. Por supuesto que no reemplaza al ensayo presencial, pero ayuda”.

Romero Mascaró comenta que si bien fueron ambiciosos con las posibilidades y el impacto que podría llegar a generar el proyecto, jamás pensaron que las descargas podrían ser tantas y, sobre todo, de lugares tan diversos y lejanos alrededor del mundo. Sin embargo, considera que aún no han llegado a su techo de éxito, debido a que frecuentemente mucha gente le escribe diciendo que recién se entera de la existencia del software.

“Eso obviamente tiene que ver con que no hay dinero puesto en prensa ni marketing, es todo boca en boca. La única nota que salió fue de Página/12. Ese día solamente tuvimos 12.000 descargas, imaginate si hubiésemos tenido más visibilidad mediática. Por otro lado, jamás nos imaginamos que íbamos a tener descargas en Emiratos Árabes, en Yemen, China, Japón… No sé realmente cómo llegó Sagora ahí. Y sin embargo se lo sigue descargando; evidentemente es algo que se está necesitando y parece que no hay otra herramienta que lo haya solucionado antes. Por eso tenemos todavía la expectativa y las ganas de seguir trabajando, porque vemos que un producto de la universidad pública argentina puede realmente dar la vuelta al mundo, no solamente en cantidad de países, sino también en cantidad de descargas. Superar el millón de descargas es mi sueño ahora”, concluye, orgulloso, el creador.