Una argentina aislada en Vietnam

El 30 de enero del 2020, luego de más de 25 horas de vuelo, Lourdes Fargi llegó a la ciudad de Da Nang, en la República Socialista de Vietnam. Viajaba para trabajar como patinadora artística en Sun World Ba Na Hills, un parque temático mundialmente conocido que alberga juegos, jardines y templos budistas, ubicado sobre las montañas de la ciudad, a 1.500 metros sobre el nivel del mar. En febrero sucedió lo que ya todos sabemos y los planes cambiaron abruptamente: “Cuando terminé el colegio empecé a trabajar como patinadora, pero no era algo frecuente, en eventos o alguna obra, lo que consiguiera. El año pasado, un amigo me contó de este casting en donde buscaban patinadores para un parque en Vietnam. Decidimos probar y un día nos llegó un mail diciendo ‘viajan en tres días’, una locura”, cuenta Lourdes.

A 17.000 kilómetros de distancia parece que los exotismos funcionan igual que en nuestros territorios, solo que de forma inversa: “Ahora existen un montón de trabajos así. En el sudeste asiático convocan muchos latinos. Les llaman la atención. Por ejemplo, mis amigos de Brasil: morochos, altos, con rulos, es algo que vende. Acá nosotros somos los distintos”, comenta la patinadora.

El contrato de Lourdes se extendía durante los meses del verano del hemisferio sur. Luego volvería a la Argentina y seguiría cursando Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Sociales ¿Quién iba a prever que una pandemia pondría en riesgo a la humanidad, y sobre todo a los trabajos relacionados con el turismo? “En marzo se puso la primera cuarentena: nadie salía, nadie hacía nada. El gobierno planteó el objetivo de que no haya muertos en Vietnam por el Covid y la sociedad se lo tomó muy en serio. Se hacía un esfuerzo colectivo para ayudarse entre todos”. Y lo lograron: hoy Vietnam registra sólamente 1.207 casos de coronavirus reportados, con 35 muertes, sobre un total de 95 millones de personas.

Lourdes también tuvo un poco de suerte: “Durante la cuarentena y con el cierre de las fronteras, el parque tuvo que quedar cerrado, y nosotros nos quedamos dos meses sin poder trabajar, pero la empresa siguió pagando el salario, nos permitió quedarnos en el departamento donde ya estábamos y nos siguieron dando todas las comidas. Cubrieron todo”. Además, los edificios en donde se quedan los artistas que trabajan en el parque se encuentran en la base de la montaña, a aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad, por lo que su cuarentena fue muy libre: “Podíamos salir a correr y hacer cosas por acá porque estamos super aislados y no hay nadie”, cuenta Lourdes.

Da Nang es una ciudad costera y tropical. De un lado tiene la playa y del otro las montañas y la jungla. Para acceder a Sun World Ba Na Hills, uno tiene que tomar el teleférico más largo de todo el mundo. Las nubes están debajo del parque y se las debe atravesar para llegar. Encima de estas se ven unos castillos y jardines de cuento de hadas, parece que se llega al cielo. “Es uno de los lugares más lindos que vi, no existe otro paisaje como este”.

Por otro lado, vivir en el oriente tiene obvias complicaciones: “Si bien yo me manejo con el inglés, acá la gente habla ruso como segundo idioma. Casi nadie habla inglés, es algo que recién se está empezando a tener en cuenta con las nuevas generaciones. Ni con mi jefe puedo comunicarme directamente. Es todo muy distinto, la cultura, la comida, la gente, todo; vas al supermercado y nunca estás del todo segura de qué estás comprando”. Además, Vietnam tiene 10 horas más que la Argentina, por lo que comunicarse con sus amigos o familia es complicado. “Ahora que no trabajo todos los días y tengo tiempo, decidí seguir estudiando, pero es complicado porque tengo que cursar con los horarios invertidos. El otro día di un parcial a las 5 de la mañana y salí a trabajar a las 11”.

Sin embargo, lo local tiene su lado bueno. “El vietnamita se preocupa mucho por el otro, es muy atento, en Argentina tenemos un ritmo mucho más acelerado, individualista. En general, no se si tenemos tanta consideración para con el otro, aún más si es extranjero. Otra cosa que destaco es que nunca me sentí tan segura en un lugar, tanto con las medidas que se tomaron por el coronavirus, como por mi propia seguridad como mujer. Con 22 años camino sola por la calle de noche y no siento miedo”.

Vietnam es un país cuya identidad se encuentra anclada al comunismo y a la guerra. Los ex-combatientes llevan un gorro que los distingue y frecuentemente se realizan ceremonias celebratorias en conmemoración a los caídos. “Hace poco se hizo una en honor a las mujeres ex-combatientes, que tuvieron un rol importantísimo en la guerra”. Los personajes socialistas más importantes aparecen frecuentemente en el paisaje urbano y son parte de la cultura del país: “Es muy loco ir caminando por la calle y ver imágenes del Che Guevara pegadas por ahí”, cuenta la estudiante y patinadora.

Por suerte para Lourdes, entre tanta cultura ajena, una parte de los artistas que trabajan en Sun World son latinoamericanos. “Eso lo hace muchísimo más fácil. Hace poco llegó un grupo de bailarines de malambo argentinos y lo primero que hicimos fue juntarnos a tomar mate y comer tortas fritas, uno necesita eso, esa raíz, lo propio. No me di cuenta de la falta que tenía de esa sensación hasta que entré a su habitación y escuché a Los Redondos sonando”, comenta entre risas. La empresa le ofreció continuar trabajando en el parque hasta enero del 2021 y Lourdes aceptó; con ese pedacito de argentinidad, la patinadora pudo finalmente encontrar su comodidad: “Mi decisión de pasar las fiestas acá y quedarme hasta el año que viene acá fue por ellos, se formó un grupo, una especie de familia”.

Ya sea en las llanuras bonaerenses, en los glaciares nórdicos, en el áfrica subsahariana o en las montañas que superan las nubes de la Ciudad de Da Nang, uno siempre carga con un sentido de pertenencia. “La patria es lo que te llevás en la valija. Yo tengo una bandera argentina, un pañuelo de la campaña del aborto, un mate, fotos de mis amigos y mi diario de viaje en donde anoto todo lo que me pasa y siento. También tengo un collar con la forma de la Argentina, para cuando me preguntan de dónde soy. Ser argentina es algo que llevo conmigo y que me hace sentir orgullosa. Es muy lindo tener orgullo de la identidad de uno y de la propia cultura”, concluye Lourdes.

Tres experiencias de cooperativas de turismo frente a la pandemia

Uno de los sectores más golpeados desde el inicio de la pandemia y el que más interrogantes genera por las pocas precisiones que se conocen hasta el momento, es el del turismo.

Se pudieron establecer protocolos de cuidado y distanciamiento social para la reapertura, también hubo iniciativas claras por parte del gobierno nacional que favorecen al sector como el programa Previaje, el cual brindará un crédito por el 50% del total de los gastos realizados a quienes adquieran sus vacaciones para 2021 antes de fin de año, que podrán utilizar en otras compras dentro del sector durante todo el 2021.

Una de las discusiones que pudo poner en agenda la pandemia es el incentivo de un turismo sustentable: no sólo promover un consumo turístico que priorice la conservación ecológica y que utilice racionalmente los recursos naturales sino, también, y más aún con la crisis sanitaria, un turismo descentralizado que le de un fuerte impulso a los destinos satélites de las ciudades importantes, como lo son Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza o Bariloche, entre otras.

Lo novedoso de este concepto es el eje que aporta la técnica territorial del programa de Turismo Sustentable de la provincia de Salta, Julieta Del Carpio, quien acompaña a tres comunidades guaraníes en el norte de la provincia, ubicadas a unos kilómetros de la ciudad de Tartagal. “Es una gestión colectiva en la cual deciden qué prácticas y rituales compartir y cuáles no con los visitantes”, define Del Carpio a lo que se conoce como turismo comunitario o sustentable.

Estos colectivos están integrados por grupos de familias criollas y guaraníes que aceptan viajeros en su sistema comunitario con el fin de enseñarles las actividades y costumbres locales. La idea es que el turista conozca formas de vida genuinas y auténticas acerca de la comunidad y se inserte en la dinámica propia de sus rituales religiosos y culturales. Las experiencias vitales que adquiere cualquier turista pueden ir desde la producción agropecuaria, la realización de talleres acerca del consumo de alimentos naturales y orgánicos, hasta el aprendizaje de la cultura guaraní a través del lenguaje. Estos grupos o sitios rurales comunitarios se conocen con el nombre de Yariguarenda, Campo blanco y Peña morada.

Los últimos meses lograron hacer frente a la crisis sanitaria volviendo y reencontrándose con sus antiguas raíces agropecuarias. Del Carpio cuenta que sus saberes acerca de la alimentación están fuertemente relacionados con su espiritualidad y que la gran destreza en la interpretación ambiental les ha permitido autogestionar su comunidad e independizarse completamente de la actividad turística. El colectivo de Yariguarenda , por ejemplo, logró triplicar sus ventas a través de un sistema de deliverys de frutas y verduras orgánicas que comercializan en los grandes centros urbanos de la provincia.

Esta política autosostenible fue clave para que el virus no ingrese a su territorio y así proteger fundamentalmente al “consejo de ancianos” local.

Otra forma de turismo comunitario, cooperativo o autogestivo es el reconocido camping El Montañés, una cooperativa de trabajadores ubicada en la localidad de Potrerillos sobre la Cordillera de los Andes y al sur de la provincia de Mendoza. Su situación frente a la pandemia es sumamente distinta ya que la actividad turística era casi su única fuente de sustento económico. Si bien el camping posee amplias hectáreas de espacios al aire libre para adecuarse a los protocolos necesarios para la apertura que proponen desde el Estado nacional, lo cierto es que a la fecha han recibido muy pocas reservas, lo que hace tambalear su continuidad. Los baños compartidos y el sistema de dormis fueron la gran limitante de este sector a la hora de enfrentar una pandemia de tal envergadura.

Lorena Romero, una de las trabajadoras de la cooperativa, cuenta que si antes de fin de año su situación económica no mejora probablemente el camping tenga que cerrar sus puertas y esto dejará a siete familias sin ningún tipo de ingreso económico.

Este dramático pronóstico no desalienta todas las estrategias que la cooperativa está llevando a cabo para revertir los efectos de la pandemia. Una de ellas es la diversificación del rubro, optaron por transformar su campamento en un gran restaurante y lugar de esparcimiento donde los visitantes tendrán que hacer su reserva con antelación. La propueesta incluye el servicio de gastronomía, una parrilla privada y canchas de vóley y fútbol. Romero cuenta que la cooperativa recibió una casi nula ayuda estatal frente a la crisis, sumado a que necesitaron realizar una gran inversión para poder transformar su camping en un rubro prácticamente gastronómico que cumpla con las reglamentaciones sanitarias para poder recibir gente.

Así y todo puede verse una luz al fondo del túnel: la amplia trayectoria de este grupo cooperativo y la buena recepción y confianza que construyeron entre sus clientes es una salida de la crisis más que plausible.

En el extremo opuesto del cooperativismo se encuentra RCT, Residencias Cooperativas de Turismo, un club vacacional de Chapadmalal que emplea a más de 100 trabajadores. Su ingreso principal son las cuotas mensuales que los socios pagan mensualmente para asegurarse una quincena fija de verano en el complejo hotelero. El establecimiento brinda todo tipo de servicios, tanto a sus socios como a aquel que quiera hacer una reserva esporádica. El beneficio económico que tiene RCT es que es un espacio enorme que se organiza mediante la reserva de tiempos compartidos, “departamentos que los socios reservan y tienen absolutamente todo”, describe Alicia Telechea, asistente de presidencia.

De todas formas, saben que hay espacios que no van a poder habilitar, como las piscinas climatizadas, el servicio de spa, el gimnasio o los comederos cerrados.

Telechea cree que el mayor obstáculo que les trae la pandemia es la ejecución de la actividad recreativa para niños y adultos, un servicio que suele ser una de las cualidades más buscadas por las familias a la hora de elegir RCT como destino de veraneo ya que los padres tienen la tranquilidad de que sus hijos se entretienen en un lugar seguro.

En cuanto a los protocolos proyectados de cara a esta temporada, Telechea afirma que van a poder abrir sus puertas pero para eso tuvieron que modificar la forma de reserva para que los ingresos y egresos no se centralicen en un mismo día, reorganizar la distribución de los puestos en su balneario privado y disponer los recursos necesario para la higiene del lugar y de los huéspedes.

A grandes rasgos, Telechea cuenta que su cooperativa no sufrió mayores pérdidas porque la gran mayoría de los socios decidieron mantener su cuota mensual. Temen que el efecto se sienta más en las reservas esporádicas que representan una importante fuente de ingreso para la cooperativa.

Estas tres realidades diversas nos muestran un mapa que pretende ser representativo de las experiencias en las cuales estuvieron insertos uno de los sectores más castigados por el virus global. Dentro del turismo los grupos autogestionados o comunitarios, fundamentalmente, tuvieron que reconfigurar y transformar sus formas de subsistencia.

Sonados

La cuarentena promovida por el gobierno nacional a causa de la pandemia del coronavirus obligó a miles de comercios a cerrar sus puertas para poder evitar el contagio masivo del virus. Entre los rubros que aún se encuentran con severas restricciones se encuentran los musicalizadores y disc jockeys, los cuales tuvieron que buscar otras salidas laborales dentro y fuera del mundo del entretenimiento y la música para subsistir económicamente en una situación que no tiene precedentes. Las fiestas, boliches o todo evento que permita la acumulación masiva de personas todavía es algo del pasado y, si bien ya se comenzarán a abrir cines y teatros, este tipo de actividades aún no tiene fecha de regreso.

La cuarentena promovida por el gobierno nacional a causa de la pandemia del coronavirus obligó a miles de comercios a cerrar sus puertas para poder evitar el contagio masivo del virus. Entre los rubros que aún se encuentran con severas restricciones se encuentran los musicalizadores y disc jockeys, los cuales tuvieron que buscar otras salidas laborales dentro y fuera del mundo del entretenimiento y la música para subsistir económicamente en una situación que no tiene precedentes. Las fiestas, boliches o todo evento que permita la acumulación masiva de personas todavía es algo del pasado y, si bien ya se comenzarán a abrir cines y teatros, este tipo de actividades aún no tiene fecha de regreso.

El principio de la pandemia representó un impacto que no fue fácil de asimilar, según cuentan las fuentes consultadas. Cancelar todos los eventos planeados a futuro, y más cuando representan la única forma de ingreso económico, fue un golpe fuerte que exigió a los DJs a reinventar su forma de hacer. “Desde los 15 años hasta antes de la cuarentena me dediqué exclusivamente a la música, vivía de eso, laburaba de eso y me dedicaba a eso al 100%”, comienza a relatar el reconocido Dj escobarense Diego Arcuri, que además administra una empresa de eventos junto a su padre. “Hasta principio de la cuarentena veníamos bárbaro, cada vez con más laburo. Además, trabajo en una empresa de Dj-. Teníamos proyectado laburo cuando arrancó esto hasta junio, todo ocupado y ya con la agenda programada para meses futuros. Esto nos frenó a todos, nos cancelaron todos los eventos y nos quedamos prácticamente sin nada”.

El quiebre de la normalidad produjo un impacto sobre las agendas laborales y trajo consigo la incertidumbre y la desesperación. Ante esto surgieron alternativas poco pensadas hasta hace unos meses atrás pero que, en algunos casos, fueron el único medio que le permitió generar ingresos. “Me puse a vender pizzas congeladas. Cuando vi que la cuarentena venía para larga y que yo no iba a hacer nada, arranqué con las pizzas, debo llevar cuatro meses y medio con esto”, cuenta el Dj de música electrónica y productor de eventos Julián Calderone. “No cobro ni un poquito de lo que llegaba a cobrar como Dj –cuenta- o como iba a llegar a cobrar, porque dos meses antes de que arranque la cuarentena yo empecé a tocar fuerte

Diego Leiva, el disC jockey organizador de eventos destaca que, si bien la situación produjo un profundo daño para todos los trabajadores del rubro, él tuvo la oportunidad de formar una pequeña empresa que le genere ingresos mientras duren las medidas de aislamiento. “En 10 días armé el negocio, al conocer gente del rubro anteriormente conseguí las máquinas y actualmente hoy es mi sustento. Laburo todos los días, hasta 12 horas por diarias. No me estoy llenando de plata, pero no le debo nada a nadie, tapo todos los huecos y por lo particular de mi situación me considero más que agradecido”. Sin embargo, aclara que trabajar en la imprenta no le es redituable de la misma manera que lo era el negocio de eventos. “Yo me largué como Dj independiente hace 5 años y no paré de crecer, a pesar de que el contexto era bastante favorable. Desde el año pasado y comienzo de este estaba laburando en lugares que para mí eran soñados”.

Diego Leiva, el disC jockey organizador de eventos destaca que, si bien la situación produjo un profundo daño para todos los trabajadores del rubro, él tuvo la oportunidad de formar una pequeña empresa que le genere ingresos mientras duren las medidas de aislamiento. “En 10 días armé el negocio, al conocer gente del rubro anteriormente conseguí las máquinas y actualmente hoy es mi sustento. Laburo todos los días, hasta 12 horas por diarias. No me estoy llenando de plata, pero no le debo nada a nadie, tapo todos los huecos y por lo particular de mi situación me considero más que agradecido”. Sin embargo, aclara que trabajar en la imprenta no le es redituable de la misma manera que lo era el negocio de eventos. “Yo me largué como Dj independiente hace 5 años y no paré de crecer, a pesar de que el contexto era bastante favorable. Desde el año pasado y comienzo de este estaba laburando en lugares que para mí eran soñados”.

Las alternativas laborales lejos de la música comenzaron a ser más comunes entre los trabajadores del rubro. Arcuri expresa que tuvo la oportunidad de trabajar en un programa de radio pago con la empresa Pato Sambrano pero que solo alcanzaba para poder pagar los gastos fijos. Además, señala: “Con mi viejo empezamos a buscarle la vuelta, a hacernos independientes, comenzamos a vender artículos de limpieza, que en principio funcionó pero a medias. Ahora conseguí laburo en blanco de vendedor de herramientas que es completamente ajeno a la música, pero hubo que reinventarse”. El contacto entre el Dj y el público es clave para poder desarrollar un buen ambiente, y el distanciamiento social dificultó la forma de hacer su trabajo. Esto produjo que se dejaran los equipos musicales de lado y buscar alternativas que sean más rentables para poder palear la crisis.

La explotación del streaming en las distintas plataformas virtuales, como YouTube e Instagram TV, fue una experiencia que les permitió seguir cerca de su público en un primer momento. En relación a esto, la Dj, productora y profesora de gimnasia y nutrición, Melanie Liber, expone cómo fue su forma de encontrarle la vuelta: “En cuanto a nivel económico estuve teniendo ingresos por los vivos y por el streaming pero obviamente no es lo mismo que estar en presencia”. Con el pasar de los días estas herramientas quedaron en un segundo plano, ya que no les redituaba de igual manera. “Surgieron nuevas estrategias, nuevas formas de comunicación, porque la gente al estar en su casa aprovechó más esto de utilizar las playlist y a buscar enganchados que es lo que se vino en este último tiempo”, concluye.

El caso de Guillermo Crivella (Dj Pirata) es similar en cuanto a lo económico: “Con YouTube no ganas ni un peso, los remixes no se pueden monetizar porque están todos con derecho de autor”. Si bien no es un gran sustento económico para la mayoría de los Dj, el trabajo virtual sirve especialmente para mantener o aumentar seguidores. “Obviamente que no se gana lo mismo con las plataformas que con los shows, pero estamos 8 puntos”, agrega Dj Pirata, quien afirma que la cuarentena lo ayudó en conseguir de a 5 mil seguidores cada 15 días, gracias a que la gente se encontraba en su casa y buscaba su contenido musical para entretenerse.

Contrariamente, Diego Leiva no ve con buenos ojos la difusión de contenido por medio de plataformas virtuales, “la alternativa del streaming no me parece una buena opción, no es rentable”. En los últimos años, estas herramientas se apoderaron de un mercado que era exclusivo de los Djs dedicados a los eventos informales como cumpleaños o reuniones familiares. Según Diego, la gente hoy en día prefiere ahorrar en un Dj y cargar una lista de reproducción que puede encontrarla en cualquier plataforma. “Yo creo que para los que transmiten en vivo no es una buena manera de mostrar lo que vos haces porque vos no sos solamente la música que pasas, sino que también la calidad de sonido que llevas, las luces, la experiencia de estar ahí”, concluye el disc jockey.

Lo que pueda venir en los próximos meses todavía es incierto en cuanto al trabajo del disc jockey. Todavía no hay ningún protocolo que plantee la vuelta a este tipo de eventos masivos a corto plazo.

Lo que pueda venir en los próximos meses todavía es incierto en cuanto al trabajo del disc jockey. Todavía no hay ningún protocolo que plantee la vuelta a este tipo de eventos masivos a corto plazo.

Las particularidades de la educación técnica en pandemia

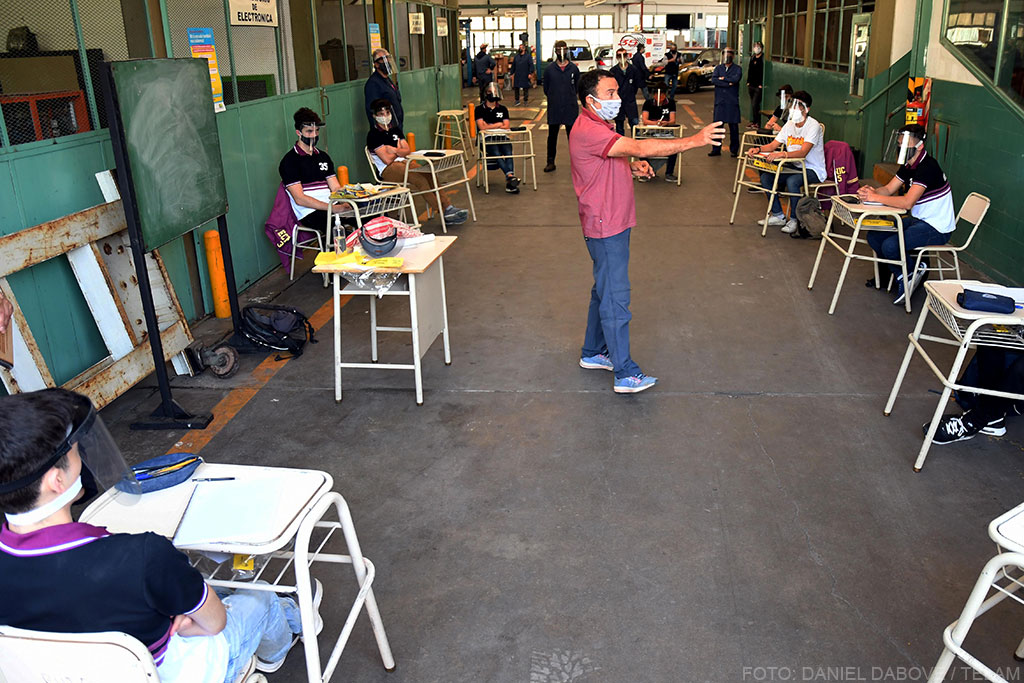

Entre los tantos desafíos que trajo consigo la pandemia y el confinamiento, la continuidad del vínculo pedagógico educativo que llevaron a cabo los y las docentes en conjunto con sus estudiantes fue uno de ellos. Los distintos niveles del sistema educativo se vieron profundamente afectados, pero particularmente, la educación secundaria técnica, aquella que su esencia se caracteriza por los saberes prácticos y talleres.

A 15 años de la sanción de la Ley Técnico Profesional que ordenó y reguló esa modalidad educativa en el nivel medio y superior del sistema educativo, la pandemia puso en jaque su pleno funcionamiento.

El aislamiento social,preventivo y obligatorio puso sobre la superficie distintas desigualdades sociales, entre ellas, la famosa brecha tecnológica que lejos de ser historia, es una realidad al interior del sistema educativo. En este contexto de crisis sanitaria, los y las docentes, desde sus casas, tuvieron que desarrollar sus tareas atendiendo la emergencia: encuentros virtuales, mensajes, vídeos con aquellos que contaban con dispositivos e impresión de los materiales para los que no tenían, mantuvieron siempre contacto con sus estudiantes. Adrián Irrueta es docente de taller y referente de la materia prácticas profesionalizantes de la escuela técnica N°11 de San Cristóbal y cuenta que al principio de la cuarentena pensaban que el aislamiento sería una situación por 15 días, luego por un mes pero que a medida que se iba extendiendo, se fueron adaptando al contexto. “Fue un trabajo más personalizado, pibe por pibe, ver que estuvieran conectados y cómo. Se trabajó mucho en coordinación con preceptoría, entre profesores y coordinadores”, declara.

Si bien la situación de las escuelas técnicas no escapa a la que han atravesado el resto de los establecimientos en cuarentena, lo que la caracteriza a estas es el desarrollo de actividades prácticas en los talleres. “Es difícil porque nosotros necesitamos tener un contacto directo con las herramientas. Los pibes tienen que hacer cosas, fabricarlas, pero cada docente fue eligiendo una estrategia de acuerdo a su materia, aunque lo que más se trabajó fue teoría, más que práctica. En algunos casos se le dio consignas a los chicos para que puedan trabajar en sus casas con las herramientas y materiales que tenían a disposición y que puedan compartirla”, describe el docente.

Con el lema de “Vuelta a Clases”, el Gobierno de la Ciudad encabezado por Horacio Rodríguez Larreta junto a su ministra de Educación Soledad Acuña, decidió el regreso gradual a las aulas en espacios abiertos para alumnos, se inició con los estudiantes del último año de primaria y secundaria, y en los últimos anuncios se amplió al resto de los grados y divisiones. Irrueta describe algunas dificultades: “El último tiempo fue una corrida para ver qué era lo que definía el Ministerio ya que, en la mayoría de los casos, no están dadas las condiciones para que los chicos vayan a la escuela y mantengan contacto con los docentes y compañeros más que nada en los talleres”. Sobre la promoción de los y las estudiantes tampoco parece haber definiciones: “Todavía no tenemos bien en claro cómo es que se va a realizar la acreditación de los chicos y chicas de último año. Se verá quién trabajó y cómo. Recién en diciembre se pondrá una nota numérica. Cada escuela está desarrollando distintas estrategias para que el año que viene en el transcurso de lo que se llama la evaluación continua, los chicos puedan rendir y hacerlo bien. Por ejemplo, la de pre parciales donde realizarían trabajos específicos acompañados de tutorías para llegar a completar la evaluación. A fin de año tendremos que ver quién trabajó y cómo”, finaliza el docente referente de prácticas profesionalizantes.

Damián Impembo es secretario gremial de la Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas y señala que casi el 50% de las horas cátedras que tiene un alumno de escuela técnica se vieron afectadas, pero que se fue encontrando un marco de solución a través de videos explicativos. “No es lo mismo que la práctica del alumno en el taller, no iguala nunca pero en esta situación fue todo más de visualización de las prácticas que tienen los chicos en las distintas especialidades. En esa búsqueda, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires priorizó a los alumnos de sexto para adquirir conocimientos que quedaron pendientes pero no asegura demasiado porque la re-vinculación es optativa y han quedado muchos contenidos que no han sido abordados”.

Por otro lado, Cristina Rubio, secretaria de educación técnica de UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) expresa: “Es un momento muy difícil para la docencia argentina, los profesores estuvieron dando clases desde el 16 de marzo, nunca se rompió el vínculo con los chicos y la familia. No todos los docentes tenían internet y computadoras en sus casas y sin embargo buscaron el método, el modo y la forma de poder estar vinculados ya sea desde Classroom, WhatsApp, con documentos que se imprimieron para que los chicos tengan continuidad, incluso subiendo videos a Youtube. El teléfono fue una gran herramienta en este período de pandemia”.

Rubio señala que las escuelas nunca estuvieron cerradas, las escuelas siguieron dando las canastas y bolsas alimenticias a todos sus alumnos y alumnas y que desde el Gobierno de la Ciudad no cumplieron con el protocolo inicial que decía que antes de retomar la actividad presencial, se iban a testear a todos los docentes y al personal que asistiera a la escuela. Y agrega que en los más de 220 días de confinamiento no se incrementaron cursos o capacitaciones de Tics o manejo de comunicación en pandemia para los docentes. “Lo peor que hicieron fue discontinuar el plan Conectar igualdad, de haber seguido entregando las computadoras a nuestres alumnes, no tendríamos tantos chiques que quedaron sin conexión”. Además, remarca que tampoco fueron capaces de cumplir con la paritaria docente, “decidieron unilateralmente el pago del aguinaldo en cuotas e incluso retrasarlo un mes más. Todas estas arbitrariedades son un continuo maltrato a la comunidad docente”, asegura la secretaria.

En esta misma línea, los y las docentes de la escuela técnica 14 Libertad del barrio de Barracas declararon el repudio del accionar de sus directivos que ocultaron dos casos positivos de Covid 19. Según sus testimonios, estos casos se habrían detectado en uno de los días en que se generaba la denominada “re-vinculación” con estudiantes de sexto año. “Advertimos el no cumplimiento del protocolo y seguridad, hoy le tocó a la 14 pero los casos están apareciendo en muchas escuelas. Si no se controla desde ahora, vamos camino a un rebrote que el mismo ministro de salud de Caba, quien autorizó la vuelta a clases, dijo que tenemos que evitar”. Además, agregan: “Venimos sosteniendo toda la actividad educativa desde marzo, poniendo a disposición todos los medios y recursos que tenemos, pagando los recursos de luz y telefonía”.

En este contexto excepcional donde desde el Estado nacional puso foco en la no dispersión del virus, el jefe de Gobierno porteño en conferencia de prensa aseguró que «Es muy importante que los estudiantes que cierran un ciclo, lo hagan con sus compañeros y docentes» en el marco de “Plan de Puesta en Marcha de la Ciudad”. Lo cierto es que a raíz de la pandemia, la escuela, la familia y el trabajo se han mezclado, y que docentes y estudiantes de las instituciones educativas públicas en su conjunto mostraron grandes fortalezas. La pandemia puso nuevamente en el debate público el rol de la escuela, su importancia material pero también simbólica como institución garante de derechos básicos. Lo que nos queda es ahondar en este debate y repensar nuevos horizontes en la educación.

“Los derechos humanos deben ser una expresión activa y comprometida”

Unas 1500 personas participaron virtualmente del 4to. Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó el sábado 7 de noviembre. De las once mesas de debate conformadas por juristas, sociólogos y referentes sociales, las que tuvieron más convocatoria fueron las que analizaban la violencia institucional, los juicios de lesa humanidad e identidades, según informaron los organizadores.

Unas 1500 personas participaron virtualmente del 4to. Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó el sábado 7 de noviembre. De las once mesas de debate conformadas por juristas, sociólogos y referentes sociales, las que tuvieron más convocatoria fueron las que analizaban la violencia institucional, los juicios de lesa humanidad e identidades, según informaron los organizadores.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, destacó que este espacio fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri “en contraposición al Consejo Federal de Derechos Humanos del neoliberalismo”, en un momento en el cual «no se podían articular políticas». El funcionario subrayó que es imperioso “recuperar los estándares de derechos humanos que tenía la Argentina. Este encuentro recupera una necesidad impostergable de poner al federalismo en primer plano», afirmó.

Otra de las intervenciones en la apertura estuvo a cargo de Nayla Bosch, secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, quien sostuvo que la generación de la que es parte, la “de las nietas”, está completamente atravesada por los feminismos. “Es algo que nos constituye: sabemos que no hay política de derechos humanos sin política de género”. La socióloga Dora Barrancos, retomó las palabras de Bosch para celebrar los avances en materia de políticas de género y equidad como el Plan Nacional contra las violencias con motivos de género y el programa Acompañar. Éste último otorga una prestación económica a mujeres y disidencias para cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias, al mismo tiempo que intenta fortalecer las redes de acompañamiento.

Sin embargo, Barrancos advirtió que “no se ganaría mucho con el plan sino hacemos una reconstrucción rigurosa de la justicia en este país. Uno de los problemas fundamentales está en la actual organización y administración de la justicia. No es novedad que el sistema judicial está en crisis”. En referencia a la deuda que mantiene el actual gobierno con el tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –cuyo envío al parlamento se anunció el lunes pasado–, recalcó la necesidad de que sea ley: “Necesitamos que este derecho sea conquistado porque se trata de resolver la autonomía fundamental de las personas gestantes. No puede haber derechos humanos consagrados en plenitud sin esta imposibilidad de autodeterminación”, aseguró.

Otro tema preocupante, reflejado en el Encuentro, es el aumento de la violencia institucional durante la pandemia. Según un informe realizado por Amnistía Internacional se registraron alrededor de 30 casos de maltrato policial. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, reflexionó al respecto: “El neoliberalismo va totalmente a contramano de los derechos humanos y por eso cualquier cosa que hagamos para contener la violencia institucional va a ser mostrada como que estamos protegiendo delincuentes”, expresó. “Nos encontramos ante un fenómeno de reproducción de violencia y del delito –añadió–. En una sociedad donde un 30 por ciento están incluidos y un 70 por ciento excluidos, el delito es funcional porque mientras los barrios precarios reclaman más inclusión y se pelean entre ellos, se debilita el sentimiento de comunidad: no hay organización, ni resistencia. El control de la exclusión que se hace en América latina es a través de la introducción de contradicciones”.

La situación carcelaria también fue objeto de debate debido a las voces de alarma sobre la violencia penitenciaria durante el aislamiento, de hecho la semana pasada se vivieron motines en distintos penales de la provincia de Buenos Aires. Si bien el reclamo principal estaba orientado a la reanudación de visitas, el conflicto se desató a raíz de un cúmulo de demandas sin atender. Zaffaroni se refirió a la superpoblación en las prisiones y a las condiciones en que se encuentran en toda la región, que generan un orden interno en el que comienzan a jugar lógicas criminalidad y reducción a servidumbre.

Al cierre del encuentro, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó la importancia que los derechos humanos no deben ser sólo una palabra sino una expresión activa y comprometida que involucre otros derechos: a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación y a vivir dignamente. “Debemos asegurarle esto a las personas que hoy son pobres en este país tan rico. Las Abuelas tenemos experiencia y nos ofrecemos para todo aquello que sea necesario participar colectivamente”, concluyó.