Nov 24, 2020 | Comunidad, Novedades

La ley de etiquetado frontal continúa su tratamiento en Diputados y con ello, numerosos debates y posiciones antagónicas. No sólo se trata de una iniciativa que busca poner en el frente de los productos la información nutricional clara y accesible, sino también contempla cómo esos productos se publicitan y dentro de qué espacios se consumen, haciendo foco principalmente en los entornos escolares. Con media sanción en Senadores, el viernes pasado comenzó el debate en las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Defensa del Consumidor y de la Competencia y de Industria de Diputados. Allí, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, advirtió que la ley tendría repercusiones en el Mercosur y que “será necesario tomar recaudos para mantener el proceso de armonizar las normas de los países miembros y no generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional. De la misma manera se manifestaron desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) que enfatizaron que la resolución “debe ser armonizada en el ámbito del MERCOSUR”.

Para entender por qué es necesario avanzar con este proyecto de ley, ANCCOM dialogó con Andrea Graciano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), y ella explicó que en nuestro país el marco regulatorio para los alimentos es el Código Alimentario Argentino y que éste, en su definición textual, entiende a estos como “las substancias o mezclas de substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo”. Planteado así se deja por fuera el principal problema en materia de salud: la obesidad, el sobrepeso y una serie de enfermedades no transmisibles. Por caso, ésta última es la causa de más del 70% de las muertes en Argentina según la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. “Estos objetos comestibles, porque no siempre podemos llamarlos alimentos, llegan a nuestras manos a través de fuertes condicionantes culturales y es allí donde tiene que estar el Estado, protegiendo nuestras elecciones sobre todo cuando esos hábitos vienen siendo tallados por una omnipresencia de la publicidad”, problematiza Graciano. El proyecto de ley pretende avanzar colocando octógonos negros en la parte frontal de los productos para alertar a los consumidores qué contienen.

Según la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENS), los patrones alimentarios han ido cambiando y cada vez son peores: existe una mayor presencia de ultraprocesados en detrimento de comidas caseras sobre todo en niños, niñas y adolescentes, y también en la población de menores ingresos. Al respecto, la presidenta de FAGRAN resalta que hay un paradigma viejo que cree que “si hay pobreza, hay falta de acceso a los alimentos, desnutrición y bajo peso, y en realidad hoy tenemos pobreza, dificultad de acceso a los alimentos, con convivencia de exceso de peso y desnutrición oculta. Por esto también es necesario avanzar en políticas que protejan a los sectores más vulnerables”.

Las presiones por la modificación de ley provienen, principalmente de las industrias azucareras y alimentarias.

Otra cuestión que aborda la ley es la regulación de las estrategias de mercadeo que utiliza la industria alimentaria. La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) realizó un estudio para cuantificar las publicidades que se transmiten durante los cortes comerciales de los programas dirigidos a niños y niñas en televisión: el resultado arrojó que se encuentran expuestos a más de 60 publicidades de comida chatarra por semana. Graciano ejemplifica la cuestión afirmando que muchas veces “los niños piden los productos no por el producto en sí mismo, sino por los objetos que promocionan: la presencia de caricaturas, la promesa de premios o la entrega de entradas”. Dentro de este punto también se quiere controlar el uso de logos o avales de entidades científicas, que en numerosas ocasiones se utiliza como estrategia para posicionar a los productos como opciones saludables.

Del otro lado de la problemática, se encuentran las diferentes industrias de alimentos y bebidas nucleadas en COPAL que en el marco del debate afirman que siempre “se apostó por un sistema de etiquetado informativo, dándole así al consumidor un rol protagónico al momento de tomar sus decisiones”. Atendiendo a ello, resaltan que la educación nutricional “es fundamental para fortalecer el entendimiento por parte de la población respecto del etiquetado nutricional, su utilidad y la toma de decisión de compra y/o consumo”. Sin embargo, quienes impulsan la ley enfatizan que lo que se necesita son políticas públicas que la comiencen a abordar en su integralidad y que permitan regular esos entornos: desde las publicidades que recibimos, pasando por los supermercados, hasta los colegios.

Según la FIC, un niño se encuentra expuesto a 60 publicidades por semana de «comida chatarra».

Las presiones por la modificación de artículos de la ley, principalmente de las industrias azucareras y las industrias alimentarias, vienen desde su tratamiento en el Senado. El artículo que sigue estando en la mira es aquel que habla sobre el sistema de perfil de nutrientes (SPN), una herramienta para clasificar alimentos según los niveles de nutrientes críticos como azúcares, sal y grasas. Estas cuestiones de la ley a un ojo poco entrenado podrían ser discusiones menores pero quienes vienen trabajando en esta temática, como FAGRAN, afirman que el caso Chile demostró que un SPN basado cada 100g/ml de producto como el que pretende el sector alimenticio, en lugar de la base calórica que propone Organización Panamericana de la Salud (OPS), permitió que las industrias de las bebidas azucaradas hagan pequeñas modificaciones en sus composiciones químicas que llevaron a que se libren de los sellos. “Cuando un producto se libra de sellos queda libre de cualquier regulación en la publicidad, promoción y patrocinio. Es decir que en nuestro país pasaría lo mismo si dejamos que se modifique este artículo”. Si bien muchos sectores de la industria alimentaria alegan que el SPN de OPS no permite la reformulación, el caso reciente es el de México, donde la Ley de Etiquetado ya está en vigencia en octubre y en noviembre las industrias lanzaron nuevos productos más saludables y sin sellos. En ese sentido, si bien el objetivo del proyecto no es la redefinición de los productos, termina generando una modificación en la oferta. Sobre este punto, la COPAL asegura que, desde el comienzo, “uno de los objetivos fue trabajar en forma sostenida para el desarrollo y el fortalecimiento de hábitos de vida saludable” y es por eso que lleva a cabo “la mejora en la composición nutricional de sus productos, como la reducción de sodio y azúcares libres”.

El debate continuará, pero si hubiera que trazar un horizonte de acción, Graciano propone volver consciente la alimentación para empezar a hacernos preguntas y en una segunda instancia poder empoderarnos en nuestro rol de ciudadanos-consumidores para exigir un Estado presente, que garantice entornos mejores. “Muchas veces la gente vive en entornos poco saludables donde sus oportunidades de acceso son limitadas o nulas. Un gran desafío de los estados es garantizar la igualdad, la equidad y, sobre todo, justicia social”, concluyó.

Nov 20, 2020 | Comunidad, Novedades

La urgencia sanitaria, sumada a la ausencia de un tratamiento efectivo para combatir el virus, impulsó a las autoridades a elaborar un protocolo de prevención al contagio. Se incluyó a las personas con discapacidad dentro del grupo de riesgo, ya que en muchos casos tienen enfermedades de base y en otros, como los usuarios de sillas de ruedas o las personas con dificultades en la visión, el contacto con diferentes superficies o con terceros implican un mayor riesgo.

Pero, en un principio, no se consideraron las particularidades que requiere esta población a la hora de recibir atención médica. “Nos han llegado casos de personas con discapacidad intelectual a las que en aislamiento, por ejemplo, se les pide que se tomen la temperatura, que avisen por teléfono y les indican qué hacer. Y esas son ordenes que esas personas no pueden seguir”, explica Marcelo Betti, presidente de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), y continúa: “Por otro lado, se complica la interacción con las personas sordas cuando no hay un intérprete de lenguaje de señas. No lo suele haber en los hospitales, ni en los lugares de aislamiento.”

Tras el reclamo de varias instituciones, en el mes de junio, el Ministerio de Salud publicó un protocolo de atención para las personas con discapacidad. “Se logró que haya una directiva a la cual recurrimos, para que en los hospitales se dé el trato correspondiente. Pero al mismo tiempo, nos encontramos con la dificultad de que son tantos los profesionales de la salud y tantas las instituciones, que es difícil que la normativa sea conocida e implementada”, afirma Betti.

Con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), la virtualidad se volvió parte de la vida cotidiana. Desde la compra de alimentos hasta la obtención de los permisos de circulación, todo se realizó a través de la red. El problema es que la mayoría de los sitios e incluso la propia app circular, no estaban adaptadas para cierta parte de la población con discapacidad. “Las páginas no suelen ser accesibles para las personas ciegas, ya que no cuentan con lectores de pantalla. Si bien zoom es muy accesible, otras app y algunos de los portales que usan las universidades no lo son tanto”, señala el presidente de REDI.

Muchos tratamientos también debieron migrar hacia la virtualidad, pero no todos pueden adaptarse a esta modalidad. “Lo que más estamos viendo en este momento, es la necesidad de sostener algunas terapias de forma presencial. Por ejemplo, kinesiología o los casos de chicos con trastorno espectro autista, que necesitan al otro en presencia. Trabajar en la pantalla se puede sostener, pero es un planteo bidimensional, estas en una imagen y es muy difícil poder conectar. Trabajamos en condiciones complejas por el aislamiento y por la extensión. Vos podes sostener un formato en un tiempo, pero en siete meses y con pacientes tan severos en discapacidad es difícil”, dice Lucia Farías, docente especial y psicóloga, miembro del Centro de Parálisis Cerebral de la ciudad de Buenos Aires.

“En este momento estamos con una demanda de apertura de la institución. El Ministerio de Salud emitió protocolos, pero no abarcan a toda la diversidad que hay en la población con discapacidad. Enviamos una nota pidiendo que se aclaren ciertos ítems, ya que nos dicen abran las instituciones y al mismo tiempo, aclaran que no pueden asistir pacientes con riesgo respiratorio, cardiopatías, etc. Y todos nuestros pacientes tienen este tipo de problemas”, agrega.

Por otra parte, desde ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), afirman que la mayoría de su población se pudo adaptar bien a la virtualidad, y que si bien hubo algunos retrocesos fueron pocos. Además destacan las ventajas de esta modalidad para llevar adelante el trabajo de la asociación. “Hicimos nuestro encuentro de familias vía zoom, pudimos incorporar a otras provincias y salió muy bien. Si bien la virtualidad no es lo mismo, logramos acercarnos a mucha gente a la que no llegábamos. De hecho atendimos casos de familias en Colombia y Perú, que se fueron enterando de nuestro programa gracias a la virtualidad a la que nos impulsó la pandemia”, explica Alejandro Cytrynbaum, presidente de la asociación.

Las medidas de aislamiento tienen sus consecuencias a nivel general y en el caso de las personas con discapacidad los efectos son diversos. Hernán, papá de Joaquín, quien tiene una discapacidad motriz, comenta que a su hijo “no le afectó no salir, sino más que nada la perdida de los vínculos. Los primeros cuatro meses extrañó a su hermana y por supuesto a sus amigos. Si bien siguió conectado de manera virtual, extrañaba el vínculo en forma presencial. Lo afectó lo emocional, pero lo sobrellevó. Recién al cuarto mes lo sacamos un día que había sol”.

Lo mismo afirma Lina respecto de su hijo Julián, quien tiene Síndrome de Down. “Él es muy sociable y lo que le afectó, como a muchos niños, es el tema de la socialización con personas de su edad. Él aprende muchísimo más en el contexto de la escuela, porque están los compañeros que lo guían y ayudan. Él continuó con las clases y terapias grupales, pero si el contexto hubiera sido el cotidiano, su avance sería mejor”.

Por su parte, Farías dice que en general los pacientes con los que trabaja, no tienen la posibilidad de comprender por qué tienen que estar encerrados y algunos aceptan de mala gana el uso de barbijo. “Tengo una paciente a la que le ponen el barbijo y se lo arranca, sin embargo la mamá la saca un ratito y trata de cubrirla con la polera. Pero la saca, porque la chica mira la puerta y empieza a gritar como loca, quiere y necesita salir”, comenta la especialista.

La pandemia ha puesto sobre el tapete problemáticas por las que las instituciones vienen luchando hace mucho tiempo y siguen generando preocupación. Betti recalca que “es un contexto muy difícil, respecto al acceso a la salud para las personas con discapacidad. El Estado no reconoce la totalidad de prestaciones que debiera, no se actualizan los montos que le deben dar a los prestadores y, en consecuencia, estos no quieren cubrir los tratamientos. La situación económica es muy adversa y las finanzas del estado son muy endebles, por lo cual es una situación muy compleja. Ya veníamos mal en este aspecto y con la pandemia estamos aún peor.”

Según ASDRA, los temas de legales y obras sociales son los que más preocupan a los familiares que los consultan. “Hace años que estamos teniendo muchos problemas. Algunas obras sociales hacen lo que quieren y hay que hacerles recursos de amparo. Otras cuando reciben la primera carta documento, ya empiezan a pagar. No se cumple la ley. Es una desgracia que tengamos que estar ocupándonos de cosas que no se cumplen”, sentencia el presidente de la institución.

Otra demanda que para REDI no debe ignorarse, es el sistema de pensiones. En la actualidad su monto está fijado en 11.200 pesos. Para la institución, esto debe ser reemplazado por una asignación económica más respetuosa de lo que debería ser la seguridad social para estas personas. Además la población con discapacidad, no está incluida en la tarjeta alimentar. “Es un reclamo que muchas organizaciones venimos haciendo. No es una solución, pero en este momento tan adverso donde a mucha gente le han disminuido sus ingresos, y en un contexto en el que la población con discapacidad, históricamente, ha tenido muchas dificultades para acceder al empleo, nos parece una alternativa. Por ahora no obtuvimos respuesta”, explica Betti.

Nov 20, 2020 | Comunidad, Novedades

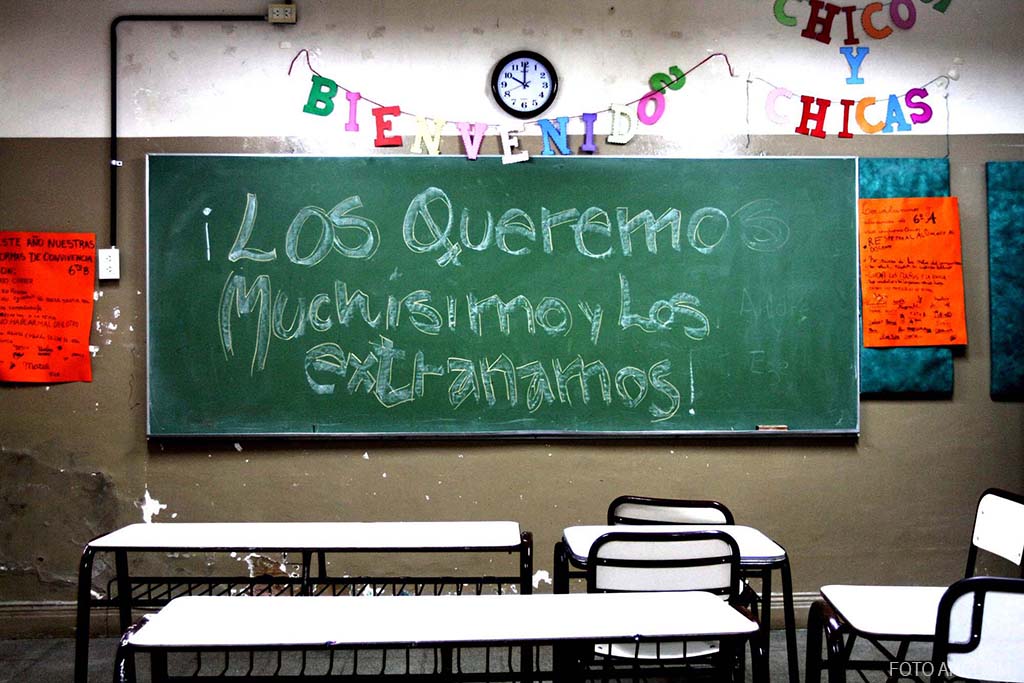

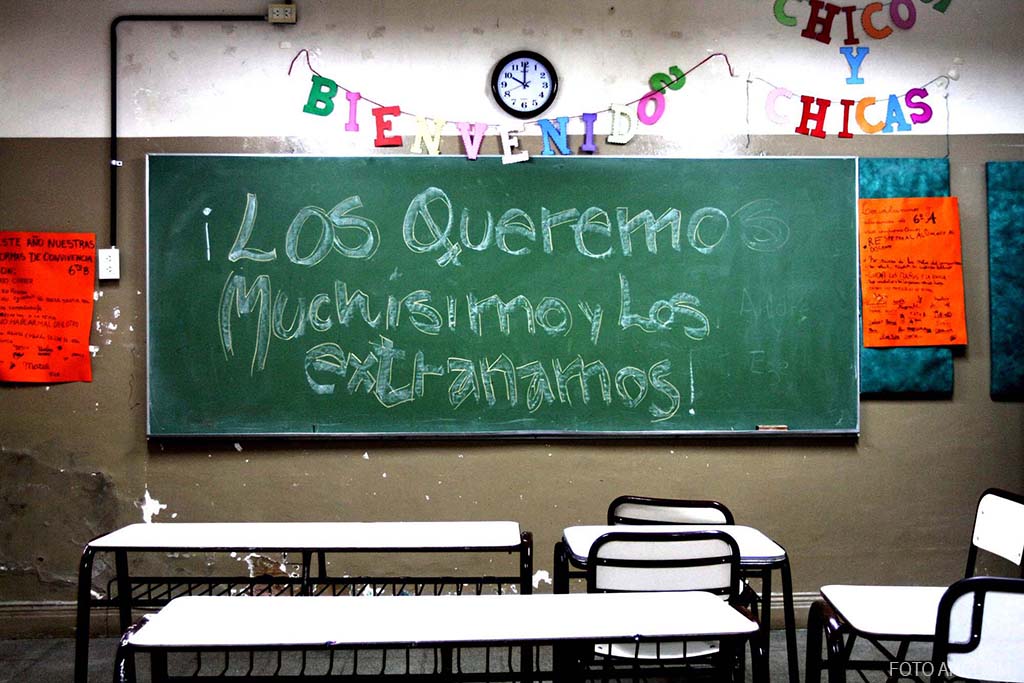

El Gobierno porteño anunció el pasado 6 de noviembre que todos los alumnos, de escuelas públicas o privadas, podían volver a las aulas a partir del lunes 9. Según el protocolo, la presencialidad consiste en reuniones-burbuja de hasta 10 personas, de las cuales una será docente, “preferentemente al aire libre”. Los miembros de cada una deben permanecer en la propia, sin interactuar con los de las otras. Además, se continuará con las actividades de revinculación escolar, especialmente para aquellos estudiantes que estén iniciando o terminando una etapa en la institución.

Se trata de actividades recreativas, deportivas, lúdicas y artísticas para los más chicos y de orientación e intercambio para los de secundaria. Estas reuniones podrán hacerse hasta cuatro veces por semana, con una duración de entre una hora y media hasta cuatro como máximo. En última instancia, este retorno dependerá de cada colegio en particular y de la opinión de cada familia.

Belén Requejo, licenciada en Psicología y maestra de sexto y séptimo grado en la Escuela Normal Superior Nº 2 Mariano Acosta, comenta su experiencia de este año: “Tuvimos una gran exigencia de amoldarnos a una modalidad a la que no estábamos acostumbrados, sobre la que no estábamos capacitados y sobre la que no había nada preparado. Esto hizo que las cuatro horas de nuestro tiempo laboral, sin contar la corrección de exámenes en casa y la preparación de clases, pasen a ser muchísimas más. Nuestro tiempo libre se vio muy afectado”.

Del lado de los estudiantes, Salvador Salguero, alumno de quinto año del Instituto Evangélico Americano, un establecimiento privado de Villa del Parque, señala la dificultad de relacionarse en la virtualidad: “Muchos no nos conocen las caras y entablar relaciones más cercanas fue mucho más difícil sino imposible. A mí siempre me gustó charlar fuera de clase con los profes, me gusta aprender lo más posible de la gente que sabe. Deseo la presencialidad más que nada por eso, y también porque el año que viene arranco la facultad y quiero vivir lo que es ese ambiente”.

«El regreso se pensó detrás de un escritorio sin tener en cuenta a los actores que están allí presentes», señala Requejo.

Otra gran problemática es la falta de conectividad o de dispositivos para las clases a distancia. “Ante la falta de responsabilidad e iniciativa del Gobierno de la Ciudad, entre docentes, directivos, ex alumnos y estudiantes lanzamos el proyecto ‘Acosta Conectado’, para recolectar y distribuir dispositivos electrónicos para brindarle conexión a los alumnos que en este contexto no podían continuar con su aprendizaje. Fue un año difícil, de mucho trabajo”, remarca Requejo.

“Lo virtual suma. Si está bien utilizado, puede enriquecer el aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta que cada uno aprende de maneras y en tiempos diferentes. Pero hay algo que se pierde: el contacto con el otro, verse, escuchar, compartir un recreo, un patio. Los lazos que se tejen en la presencialidad, son muy difíciles de construir en lo virtual”, agrega.

En el Mariano Acosta, como en muchos colegios de la Ciudad, debido a las precarias condiciones edilicias y los escasos recursos para cumplir el protocolo establecido, madres y padres no volvieron a la presencialidad. “Para tomar estas decisiones, el Gobierno no hizo una mesa con docentes, sindicatos, personal de higiene y seguridad laboral. Nos enteramos que se volvía a las aulas a través de los medios. La mayoría de las escuelas no cuenta con la infraestructura para efectuar burbujas, y menos en espacios abiertos; muchas no poseen baños suficientes ni aulas espaciosas. El plan que se planteó se pensó detrás de un escritorio sin tener en cuenta a los verdaderos actores que están allí presentes, los alumnos y los miembros de la comunidad educativa quedamos a la deriva”, señala Requejo.

“Respetar la distancia, no compartir, jugar cada uno por su lado, esas son cosas que los chicos no hacen nunca”, subraya Requejo, quien considera que para que haya revinculación debe haber acercamiento. “Los pibes y pibas quieren jugar a la pelota, juntarse en el patio, sentarse juntos. Si nada de eso puede pasar, no van a querer ir. Además, creo que es necesario priorizar la salud de cada una de las familias, no me parece que sea el momento”, sostiene.

«Los chicos sí tienen muchas ganas de verse, pero no en las condiciones que deben hacerlo», describe Rico.

Roxana Rico, directora pedagógica en el nivel inicial y primario del Instituto Monseñor Sabelli, concuerda con Belén. “Los chicos no vuelven a encontrarse con todos sus compañeros, sino con un grupo reducido y con un solo docente, que puede no ser el que están acostumbrados a tener, según el tipo de actividades que realicen. Los chicos sí tienen muchas ganas de verse, pero no en las condiciones que deben hacerlo. Tienen que estar a dos metros de distancia, no pueden compartir los materiales, no pueden abrazarse, los docentes no pueden tener ningún tipo de contacto con los chicos, es muy complicado”.

Julián Massaldi, padre de un estudiante de séptimo grado de la Escuela Nº 3 D.E 7 Primera Junta, cuenta que antes de la mentada revinculación veía a su hijo angustiado por tener que terminar la primaria sin ver a sus compañeros en el aula. “Se dio cuenta que esta pandemia le estaba sacando la posibilidad de cerrar todos juntos el ciclo, en ese espacio donde lo vivió, el poder sentirse los más grandes de la escuela, entre otras cosas. Desde lo psicológico y lo anímico, siento que es necesario para él, por eso lo estamos mandando a los encuentros presenciales. A mí me importa la salud de los demás y no niego los riesgos. Por suerte, la escuela es espaciosa y tienen aire libre para realizar las actividades”. Roxana parece empatizar con los sentimientos del hijo de Julián: “En este contexto nos dimos cuenta que la escuela es irremplazable. El contacto humano es fundamental para la educación, como para cualquier otra actividad de la vida”.

“Lo digital vino a revelar la desigualdad y el carácter irremplazable de la escuela –subraya Requejo–. También evidenció la precarización de nuestro trabajo. De nuestro bolsillo tuvo que salir todo: comprarnos computadoras o un dispositivo nuevo, cargar más datos al celular y buscar maneras de llegar a los pibes y pibas sin internet, excediendo aún más nuestro tiempo laboral. Y encima todo a cuesta de nuestra voluntad y creatividad. No hubo nunca una bajada o recursos brindados por las autoridades de cómo se debería encarar esto. Fue gracias a los docentes que desde el minuto uno había una plataforma funcionando. Evidenció la voluntad, creatividad y compromiso que asumimos”.

Y concluye: “Esta situación demuestra que lejos de ser ‘fracasados’ –como dijo la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña–, aunque si lo somos elijo mil veces seguir fracasando por lo que hacemos, porque nos pusimos al frente una situación para la que no estábamos preparados y le demostramos a los pibes y pibas que siempre se puede hacer algo y mejorar, no importa el obstáculo que haya. La primera semana de marzo ya teníamos la plataforma funcionando, cargadas las actividades, contacto con los pibes, llamamos a uno por uno. Buscamos la manera, no esperamos a que nos den una respuesta. Seguramente nos queden muchas cosas para mejorar y aprender de los otros, pero eso enseñamos día a día”.

Nov 18, 2020 | Deportes, Novedades

Volver, como voceaba hace casi un siglo Carlos Gardel, pero con la frente en alto. Ese es el sueño que los y las hinchas de San Lorenzo acunaron por más de cuarenta años. Un sueño imposible que, a fuerza de caminar por innumerables avenidas, de insistir en veladas pequeñas que con el tiempo fueron agrandándose, de gastar los sillones de la Legislatura porteña y, a fin de cuentas, de machacar obstinadamente durante largos años, está a sólo unas horas de materializarse en papel, resolución y ley.

Volver, como voceaba hace casi un siglo Carlos Gardel, pero con la frente en alto. Ese es el sueño que los y las hinchas de San Lorenzo acunaron por más de cuarenta años. Un sueño imposible que, a fuerza de caminar por innumerables avenidas, de insistir en veladas pequeñas que con el tiempo fueron agrandándose, de gastar los sillones de la Legislatura porteña y, a fin de cuentas, de machacar obstinadamente durante largos años, está a sólo unas horas de materializarse en papel, resolución y ley.

Este jueves 19 de noviembre se realizará la primera lectura y votación del proyecto de Ley de Rezonificación ingresada a la Comisión de Planeamiento Urbano bajo el expediente 2472-P-2020. “La zonificación actual no permite la construcción de un estadio en el predio donde se erigía el Viejo Gasómetro. Es el último eslabón de reparación y restitución histórica al que San Lorenzo tiene fundado derecho”, explica a ANCCOM Miguel Mastrosimone, secretario del club.

Si bien los procedimientos legislativos implican una audiencia pública posterior y una segunda lectura y votación -en caso de aprobarse la primera-, esta fecha supone un punto de llegada para esa inmensa procesión que asoma desde Avenida La Plata al 1700, en el barrio de Boedo.

Una última ley

El 2012 fue un año atiborrado de emociones contradictorias para la gente de San Lorenzo. El equipo de fútbol caía en la tabla de promedios y llegó a jugar una promoción contra Instituto de Córdoba para evitar la pérdida de categoría, lo que hubiera sido su segundo descenso. El club estaba completamente desolado: un balance económico incendiado, las instalaciones de la Ciudad Deportiva en un estado calamitoso, una dirigencia que por incompetencia o corrupción se desmoronaba entre escándalos. Y a la vez, el 15 de noviembre la Legislatura aprobaba la Ley de Restitución Histórica de los terrenos de Avenida La Plata por unanimidad, luego de una marcha histórica, el 8 de marzo, en Plaza de Mayo donde se reunieron más de 100 mil hinchas en apoyo a la vuelta. Un año de llantos y abrazos, tanto por el sufrimiento como por la victoria histórica del regreso al barrio.

Sin embargo, la historia no terminaba allí. Había que reconstruir el club y, a la vez, comenzar a pensar en cómo recuperar en los hechos esos terrenos. Un año después, la Subcomisión del Hincha de San Lorenzo aportó el primer puntapié: la creación de un fideicomiso, la apertura de una cuenta inembargable en el Banco Ciudad donde los hinchas podían depositar el dinero necesario para comprar la propiedad al hipermercado Carrefour. El sistema tenía su pintada de encanto, ya que consistía en la compra de “metros cuadrados” que otorgaban al comprador la figura de “socio refundador”.

“Cuando empezó a caminar la ley, todos nos decían ‘sí, está muy bien esto, pero Carrefour tiene los papeles de que a esos terrenos los compró en forma legal’. La Legislatura nos decía que no podían expropiarlos. Alguien los tenía que indemnizar y el Gobierno de la Ciudad no se iba a encargar. Hasta ahí no teníamos nada más que un proyecto de ley, porque el oficialismo en el club tampoco nos respaldaba. Entonces creamos la figura del fideicomiso y la anexamos al proyecto de ley”, rememora Sergio Peljhan, militante de la Subcomisión del Hincha de San Lorenzo, y continúa: “La garantía de que Carrefour iba a cobrar fue el fideicomiso. Y con eso se logró hacer que 27 mil personas aporten un metro cuadrado, a pesar de no tener nada para darles a cambio. Muchos en buena fe nos preguntaban: ‘¿Cuál es el beneficio de ser socio refundador?’. ¡El beneficio es aportar a la causa más importante del fútbol mundial! ¡Y la gente lo compró! El terreno no era nuestro, no teníamos apoyo oficial, Carrefour no quería vender, nosotros no teníamos un mango, el club estaba devastado y aún así la gente de San Lorenzo logró expulsar a una multinacional”.

Y el olvido, que todo destruye, no pudo matar esa vieja ilusión. Seis años después, el 5 de mayo, Carrefour cerraba definitivamente sus puertas. “Sin pedirle un sólo peso al Estado ni a la Ciudad, el club le pagó 110 mil millones de pesos y luego 4 millones de dólares gracias al compromiso y la solidaridad de miles de hinchas y socios, no sólo de San Lorenzo, ya que entendían que se trataba de una causa justa”, cuenta Mastrosimone. Y, según lo estipulado por la ley, San Lorenzo tomó posesión de los terrenos a las 00.00 horas del 1 de julio en una fiesta multitudinaria donde desfiló una carroza con los ídolos del pasado y el presente, con una vigilia de horas donde se realizaron conciertos, rememoranzas y que finalizó en un estallido de alegría, mezcla de euforia, recuerdos y grandes esfuerzos.

Pero habría que esperar más, seguir guardando esa esperanza humilde que es toda la fortuna que los hinchas llevan en el corazón. “Esta Ley de Rezonificación tendría que haber venido ligada a la Ley de Restitución Histórica. Estamos hablando de ocho años para una rezonificación. A Carrefour, en su momento, le dieron la rezonificación en sólo quince días”, acota Carolina Bidart, militante de la agrupación San Lorenzo Feminista.

El objetivo a partir de entonces era otro: mostrar que el regreso de San Lorenzo a Boedo no consistía únicamente en una cancha de fútbol. “Queremos devolverle al barrio todo lo que perdió por 40 años de un hipermercado que lo único que hizo fue tirarlo abajo. Carrefour abría a las 8 de la mañana y cerraba a las 8 de la noche, y ahí Avenida La Plata quedaba muerta”, expone Peljhan. El planteo de San Lorenzo es un “proyecto urbano integral” que incluye espacios verdes, un jardín de infantes, primaria, secundaria, una sede del Gobierno de la Ciudad, un destacamento policial, una biblioteca, un museo, actividades culturales y deportivas, y, por último, un estadio de fútbol. “Hay un promedio de entre 15 y 20 partidos de fútbol de local por año. Por lo tanto, tendriamos 345 días al año de un club social, deportivo, abierto al barrio. Hace cuatro años, San Lorenzo inauguró el Polideportivo Roberto Pando a la vuelta del hipermercado, en terrenos recuperados por la Subcomisión del Hincha, y las calles alrededor cambiaron completamente: los comerciantes están chochos, se pusieron glorietas en las esquinas, hay iluminación y una garita de seguridad de Gendarmería en la esquina de las torres de Inclán”, continúa.

“Realizamos varias encuestas y reuniones por Zoom bajo la coordinación de una reconocida firma danesa gracias a la que nos encontramos con un 80% de recepción positiva al proyecto. Incluso nos hemos reunido con representantes de la Cámara Comercial e Inmobiliaria y también coincidieron en que lo que propone el club para el barrio será altamente beneficioso para sus habitantes”, acota Mastrosimone. En esos encuentros virtuales, los y las vecinas tuvieron la posibilidad de expresar sus dudas, discrepancias y expectativas respecto a la instalación de San Lorenzo en el barrio. San Lorenzo Feminista, por su parte, participó de la coordinación de una reunión particular con énfasis en una perspectiva de género para el proyecto. “Por ejemplo, una de las vecinas es integrante de la Red Cultural de Boedo. Ella no es ni hincha de San Lorenzo ni le interesa el fútbol, pero contaba que desde su agrupación se encargaban de organizar, entre otras cosas, los ‘corsos libres de acoso’ en el barrio. Y lo que nos contó es que más allá de la cancha, lo que a ella le importaba era que San Lorenzo pudiese ser un lugar desde donde trabajar para seguir pensando cosas para el barrio”, indica Bidart. Y también cuenta que un tópico muy recurrente fue el miedo de ellas a transitar actualmente de noche por el barrio: “Vivimos en una sociedad y una ciudad que es androcentrista, que está pensada por hombres para hombres. Entonces sabemos que es muy difícil para las mujeres y disidencias habitarla. Creemos que pensar la vuelta a la par, con nosotras adentro, puede traer una vuelta a Boedo con perspectiva de género e inclusiva. Es una oportunidad histórica para sentarnos y pensar una nueva construcción de la ciudad, del barrio y de San Lorenzo”.

La oposición al regreso también existe. El miércoles 11 hubo dos movilizaciones: 10 mil personas en Avenida La Plata con el fin de expresar su postura a favor del proyecto de San Lorenzo, mientras que en la puerta de la sede del Gobierno porteño se reunió un grupo de vecinos descontentos por la vuelta que, por las fotos que los medios publicaron, no superaba la treintena de participantes. En los últimos meses, las casillas de correo de los y las legisladoras se llenaron de planteos en contra del arribo del club al barrio. Aunque los números de los sondeos realizados por San Lorenzo y aquellos que expresan las calles mostrarían una mayoría abrumadora en apoyo al proyecto, la actividad de estos grupos es intensa: incluso en los últimos días publicaron un supuesto informe por parte de la Facultad de Ingeniería de la UBA que dictaminaba la inconveniencia de un nuevo estadio. Rápidamente, la Universidad de Buenos Aires aclaró que se trataba de un informe falso. “Vienen trabajando en esa línea de inventar cosas, de difundir noticias falsas. Nosotros no nos manejamos así. Los hinchas y las hinchas que militamos la vuelta nos manejamos con la verdad, con la memoria, buscando justicia para San Lorenzo. Pero si se quieren manejar así está bien, hay libertad de expresión y pudieron expresarse tanto ellos como quienes estuvimos en Boedo”, opina Bidart.

El club, sus agrupaciones y sus hinchas han planteado su postura y su proyecto. Serán los y las legisladoras quienes deberán decidir si aprobar la rezonificación que permita la construcción del complejo y, a su vez, devolverles a ellos y al barrio la historia, las costumbres, la vida y el dulce recuerdo que supieron tener.

Los recuerdos

El 2 de diciembre de 1979, Hugo Coscia -extremo derecho de San Lorenzo- pateaba un penal que sería atajado por el arquero de Boca, Hugo Orlando Gatti, sellando así el 0 a 0 del último partido en el Viejo Gasómetro. Daniel, un hincha al que las nieves del tiempo platearon su sien, recuerda ese día: “Fue un partido malo, horrible. Pero todos teníamos la esperanza de que no iba a cerrar, nos fuimos con la sensación de que no iba a suceder”.

A partir de 1978, el Intendente de de la última dictadura militar, Brigadier Osvaldo Cacciatore, había comenzado a incitar a la dirigencia del club para que venda sus terrenos de Avenida La Plata. Su idea e interés -cuenta Adolfo Res, hincha, historiador y uno de los impulsores de la vuelta a Boedo- era disponer de ese espacio para la construcción de varias torres. Se esbozó la Ordenanza Municipal n° 38.696, que disponía la apertura de calles en donde estaba emplazado el Gasómetro. Finalmente, en febrero de 1983, con el estadio ya vendido, la Ordenanza fue derogada y allí Carrefour terminaría abriendo su primera sucursal en el país.

Daniel es uno de los tantos hinchas cuya historia no se puede entender sin la presencia de San Lorenzo. Su abuelo materno fue socio fundador, el primo de su madre había formado parte de la “barra de la gomera” en la década del 40 y su propio primo segundo fue integrante en los 70 de ese grupo de personas que vivían en el club: “Mi tío abuelo lo hizo socio ni bien nació, así que a los 25 años ya era socio vitalicio. Se crió en el Pasaje Pereyra, cruce con Garay, jugando a la pelota con el ‘Bambino’ Veira y los muchachos de esa época. Esa barra no tenía nada que ver a lo que es ahora. Ellos estaban siempre, jugaran o no, en todas las actividades del club. Me acuerdo todavía cuando sacaban a ventilar las banderas, que eran propias o robadas a otras hinchadas, en la tribuna visitante. Y él se tiraba ahí, con la camisa negra abierta, a tomar sol tranquilo”.

Era una época en la que no se podía opinar. El “Proceso de Reorganización Nacional” se había propuesto el aniquilamiento de cualquier resistencia o vanguardia obrera, un disciplinamiento social que iba desde lo político hasta lo cultural. “Lo que hicieron con San Lorenzo fue devastador”, lamenta Peljhan. “Era un centro social muy grande. Los históricos carnavales que todos conocen, la pileta que había ahí, las canchas de tenis. El proceso militar quería destruir cualquier tipo de concentración social y cultural. Había un eslogan por esa época: ‘el barrio de Boedo: barrio de tango, cultura y San Lorenzo’. En el Viejo Gasómetro se realizó el primer acto de las Madres de Plaza de Mayo. Todo eso atentaba contra los intereses de la Junta”.

El 15 de agosto de 1981, dos años después, San Lorenzo se jugaba la permanencia en la Primera División ante Argentinos Juniors. Ya hacía de local en la cancha de Ferrocarril Oeste. Con sólo empatar, se salvaba. A los 15 minutos del primer tiempo, tras una mano en el área, se cobró penal para San Lorenzo. Eduardo Emilio Delgado fue el encargado de patearlo y, aunque toda la tribuna confiaba en su diestra, el tiro fue atajado por Mario Alles. Más tarde, en el minuto 40, el árbitro Carlos Espósito sancionó otro penal, esta vez a favor de Argentinos. Carlos Horacio Salinas no falló ante César Mendoza, arquero de San Lorenzo. El partido terminó 0 a 1 y San Lorenzo descendió de categoría.

“Creo que nunca en un estadio se escuchó un silencio como el de aquel día. Como que nos cayó un baldazo de agua fría a todos y nos quedamos helados. Sólo se escuchaba al grupito de veinte personas que llevó Argentinos. Yo miraba a los de la barra llorando como chicos y empecé a lagrimear. Lo único que me salió fue un insulto a la Comisión Directiva, tenía un dolor de cabeza…Cuando salía, vi a un hombre mayor apoyado contra el alambrado. Le comento a uno ‘mirá ese pobre hombre’ y me respondió que era el socio N° 3. A los días salió en el diario que había muerto, del disgusto”, recuerda Daniel emocionado.

Lorena Alloni es una hincha todoterreno. Habla y menciona con orgullo el día en que resistió junto a un pequeño de grupo la represión policial del año 2000 en la Ciudad Deportiva, cuando fueron a manifestarse en contra del gerenciamiento del club, las reuniones en la Subcomisión del Hincha desde 2004, los carnavales que organizan desde 2002 en Boedo -y de los que ella es la conductora- e incluso cuando se instaló cinco días bajo una carpa en la puerta de Carrefour hasta que firmaran de una vez por todas el boleto de compra-venta con el club. Ahora, en plena pandemia, organiza junto a varias agrupaciones una olla popular en la Casa del Vitalicio, en Muñíz e Inclán. “Empezamos para 300 personas y ese día me puse a tomar los datos de la gente. Los demás preguntaban por qué y les respondí que era para llevarles la comida a la casa los días de lluvia. Y cuando me pongo a pasarlos al Word, me doy cuenta que era toda gente del barrio. Las Casas, Mármol, Salcedo, Inclán, Muniz: no era gente de los barrios vulnerables, era gente de clase media que se quedó sin laburo y está cagada de hambre. Ahora damos 3000 raciones por semana”.

Por su edad, el único recuerdo que tiene del Viejo Gasómetro es la pileta. Cuando San Lorenzo perdió la categoría tenía 6 años. “Sí recuerdo toda la Ciudad Deportiva, porque yo me crié ahí haciendo deporte, aprendiendo a andar en patines, en bicicleta. Estuve cuando se hizo la nueva cancha en el 93. Pero hablar de Avenida La Plata y escuchar a toda la gente mayor, a tus abuelos, tus tíos, a todos los que la vivieron y ahora se le caen las lágrimas…se me sientan y me cuentan tantas cosas que…yo quiero vivir todo eso. Yo quiero estar en ese lugar, tengo que estar en ese lugar”. Daniel sí vivió el año en la B: “era una fiesta. No importaba que era sábado, era demostrar que San Lorenzo estaba vivo, aunque estuviese sin estadio y descendido. San Lorenzo llenaba las canchas donde iba, hasta el último partido. Ese es el que más recuerdo, cuando ascendemos en cancha de Vélez con un gol de Insúa de penal”.

Sin embargo, pasaron cuatro años hasta que comenzó a desmantelarse el Viejo Gasómetro, en 1983. “Yo trabajé una temporada en una concesionaria, la concesionaria Lafayette, que era la fusión de Fiat y Peugeot. Y al mediodía me iba a almorzar ahí a la platea de San Lorenzo. Había un hombre en la guardia, le mostraba el carnet y me dejaba pasar, total ya me conocía. Ya había esa tierra, ese polvillo en los pasillos. Estaba todo vacío y frío. No podía creer estar sentado ahí mirando ese estadio que ya no tenía utilidad. Por el field corría siempre un tipo, pero el pasto ya estaba quemado y no estaban las marcaciones de área”, recuerda Daniel. “Cuando lo empezaron a desmantelar no pasé más por ahí. Y a San Lorenzo no lo encontraba. No podía encontrar a San Lorenzo”.

Nov 18, 2020 | DDHH, Novedades

La declaración realizada en el juicio a Etchecolatz por Nilda Eloy, fallecida hace dos años, fue reproducida en la audiencia.

A las 9.40 del martes 17 de noviembre se inició la cuarta audiencia virtual del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura y detención en las Brigadas de Investigaciones policiales de Banfield, Lanús y Quilmes, en la que se escucharían nuevamente los testimonios grabados de juicios anteriores de Nilda Eloy y Alcides Chiesa, ex detenidos desaparecidos, ya fallecidos. Esta causa investiga los delitos contra 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y siete niños y niñas nacidos en cautiverio.

La audiencia se inició con los problemas de conexión del ex jefe del Grupo de Actividades Especiales Ricardo Fernández y la ausencia de otros imputados como el ex jefe del Batallón de Arsenales Eduardo Samuel De Lio; el ex cabo de la Brigada de Lanús Miguel Ángel Ferreyro, Miguel Etchecolatz y Jorge Héctor Di Pasquale, quienes desde la Unidad Penitenciaria Nº 34 de Campo de Mayo se negaron a estar en la videoconferencia. Ante esta situación, las querellas expresaron preocupación y exigieron al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata que garantice la conectividad para que todos los imputados presencien las audiencias, pero sobre todo, para que la virtualidad no permita informalidades o excepciones que no se admitirían en una sala presencial.

Como respuesta, el presidente del Tribunal Ricardo Basílico, pidió a las partes mantuvieran sus cámaras prendidas y dio aviso al equipo de informática de la magistratura para que se ocupara de resolver el problema. Dicho esto, comenzó la reproducción del primer testimonio, el de Nilda Eloy en aquel juicio que tenía a Etchecolatz como único imputado en 2006.

Nilda Eloy

Nilda fue secuestrada de la casa de sus padres con 19 años, en octubre de 1976, por una patota al mando del genocida Miguel Etchecolatz. Estuvo detenida ilegalmente hasta agosto de 1977 en seis centros clandestinos: La Cacha, el Pozo de Quilmes, el Pozo de Arana, el Vesubio, la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda (más conocido como “El Infierno”) y la Comisaría 3ra de Valentín Alsina. Luego fue “blanqueada”, es decir legalizada en la cárcel de Devoto a disposición del Poder Ejecutivo hasta fines de 1978.

A tres años de su fallecimiento, Nilda se hace presente. Con el pelo largo blanco que en sus últimos años la caracterizaba, su saquito rosa y un pañuelo del mismo color. Se sienta valiente frente al juez para contar su historia de encierro, tortura y abuso que carga: “No puedo parar. Son demasiados años de silencio”, contesta al entonces presidente del Tribunal Carlos Rozanski sobre la sugerencia de detener el testimonio al notar la voz quebrada de Nilda en su relato. Pero no, Nilda continúa incluso con mucha más fortaleza que antes. Cada tanto cierra los ojos tratando de recordar cada detalle de lo vivido y los distintos nombres u apodos de quienes habían participado en su tortura, como el oficial de policía de apellido Lara, que tenía relación de amistad con la familia de su madre. Ella lo reconoció en aquel momento y eso le hizo ganar su segunda sesión de picana eléctrica. O el padre Monseñor Callejas quien muchos años después, en los Juicios por la Verdad, se enteró de que era el mismo que atendía a las Madres de Plaza de Mayo en la Catedral, mientras a ella le pisoteaba sus manos en el centro clandestino. En aquel relato también recordó a los compañeros detenidos como o Marlene Catherine, una chica paraguaya de origen alemán que había sido crucificada en el Pozo de Arana. “Tenía las marcas en las palmas de las manos, en los pies, de haber sido crucificada”, declara Nilda con los ojos llenos de lágrima y la voz acongojada; o “El Colorado”, responsable de Montoneros Zona Oeste. Nilda declara que por él tuvo la primera idea de lo que significaba la ESMA, ya que lo llevaban a torturar allí y lo traían. “Cada vez que venía, volvía con algo menos de su cuerpo”, dijo. Fueron todos relatos de compañeros que junto a ella hicieron “Turismo Camps”, tal como denominó su paso entre los distintos centros clandestinos de detención y exterminio de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires. “Yo quedé como mujer permanente ahí, para todo lo que se les ocurriera. Para presionar a un compañero haciéndoles creer que torturaban a la madre o la hija”, expresa Nilda.

Al final de su testimonio, Nilda denuncia la violación y abuso que sufrió en reiteradas oportunidades por parte del ex cabo de la Brigada de Lanús, Miguel Ángel Ferreyro, quien llamativamente en esta audiencia se ausentó alegando daños psicológicos provocados por un escrache en su casa, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva domiciliaria. Aunque Ferreyro no quiso escuchar las vejaciones a las que sometió a Nilda, la audiencia sí pudo: “La puerta de mi calabozo quedaba abierta en general, supongo que era una forma de pago por los servicios. Yo salía entonces del calabozo, cruzaba el patio y agarraba agua de un zapato y la pasaba. La sed es lo más desesperante, nos volvía locos”, describe Nilda.

Alcides Chiesa

Se hizo un cuarto intermedio de quince minutos y se prosiguió con la reproducción del testimonio del también fallecido Alcides Antonio Chiesa, quien fue secuestrado el sábado 15 octubre de 1977 de su casa de Quilmes y estuvo detenido-desaparecido en la Brigada de la misma localidad. Por aquel entonces, Chiesa era estudiante de cine. En el video, mientras se veía a Alcides dar testimonio, de fondo se podía ver a Etchecolatz escuchar atento una de las primeras escenas de tortura: “Me desnudan, me sacan lo poco que podían robarme y la traen a mi mujer, y me torturan delante de ella”.

Luego relata la primera vez que conoció a Bergés: “Se me había infectado la pierna por la picana, se me había hecho casi una perforación y se me había hinchado. Ahí fue que vino a verme Bergés. Lo recuerdo porque fue una de las pocas personas que me bajó la venda y le pude ver la cara. Me dio unas pastillas pero me provocó una reacción alérgica”, recuerda sobre el día que conoció al famoso médico que asistía a los detenidos para que los pudieran seguir torturando y también a las embarazadas.

“Como única expectativa tenías la comida que a veces llegaba”, señala y confiesa que pensó en escapar pero que de alguna forma sentía que era en vano: “Quién me iba a proteger, uno era la nada absoluta como ser humano: ¿a dónde iba a ir, a una comisaría o al Palacio de Justicia, a dónde iba a ir?”, se preguntaba en aquella declaración.

Chiesa luego pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 18 de julio de 1978 y recién en 1982 cesó su condición de detenido. En el testimonio también contó que el día que fue puesto en libertad lo raparon: “A la noche me largaron y corrí hacia una esquina y estaban mis padres, esperándome en un coche. Por suerte elegí hacia el lado al que tenía que ir. Así contado, no tiene mucho drama, pero fue dramático”, describe. “No sabías si ibas a la muerte o te dejaban en libertad”. El final de su testimonio habla de su compromiso como sobreviviente: “Cuando yo me fui, mis compañeros me gritaban que no me olvide de ellos. Yo creo que es una experiencia que te queda para toda la vida, que no te la sacas más”, explicó el sobreviviente del Pozo de Quilmes que luego se exilió en Alemania, narró lo que le hicieron a él y a otros y su testimonio sigue aportando al proceso de memoria verdad y justicia, aunque ya no esté. Alcides Chiesa falleció en abril de 2017, a los 69 años.

Nov 17, 2020 | Novedades, Trabajo

Este martes 17 de noviembre se llevará a cabo un paro de 24 horas convocado por Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad (AMM), la medida de fuerza es impulsada en el marco del reclamo salarial por parte de los profesionales de la salud hacia el Gobierno porteño. A pesar de las numerosas movilizaciones que se organizaron a lo largo del año y del petitorio lanzado vía Change.org, donde firmaron cerca de 200 mil personas, el personal esencial no recibió respuesta.

Este martes 17 de noviembre se llevará a cabo un paro de 24 horas convocado por Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad (AMM), la medida de fuerza es impulsada en el marco del reclamo salarial por parte de los profesionales de la salud hacia el Gobierno porteño. A pesar de las numerosas movilizaciones que se organizaron a lo largo del año y del petitorio lanzado vía Change.org, donde firmaron cerca de 200 mil personas, el personal esencial no recibió respuesta.

“Éste problema viene desde que tengo uso de razón y con todos los gobiernos”, afirma Marcelo Userpater, médico y vocero de Médicos Autoconvocados, quien lleva 30 años ejerciendo la medicina en el área de nefrología. La baja en los salarios trae varias consecuencias, por un lado que el fenómeno del pluriempleo se multiplique entre el personal sanitario ya que, tal como ejemplifica Userpater, “una obra social puede llegar a pagar una consulta clínica 170 pesos a 60 días”. El promedio de sueldos de los médicos argentinos ronda entre los 604 dólares al tipo de cambio oficial, lo cual se encuentra por debajo del promedio de la región que ronda los 1.291, sin llegar a representar la mitad del sueldo promedio de Latinoamérica (46,8%), según un informe realizado por el centro de investigación Libertad y Progreso. Por otra parte, la multiplicidad de trabajos se traduce en extensas jornadas laborales que desembocan, inevitablemente, en el deterioro de la salud pública. “Las guardias de 24 horas ya no se usan en la mayoría del mundo, por lo general son de ocho o 12 horas, porque es una locura atender 70 pacientes al día. Cuando llegás al paciente número 70 ya no te acordás ni cómo te llamas: ¿Cómo hacés para prestarle atención a la problemática del paciente si no tenés lucidez?” cuestiona.

Otro punto importante se relaciona con las exigencias que deben cumplir: un médico que desea ingresar al sistema de salud está obligado a adquirir y abonar, sin haber empezado efectivamente a trabajar, una matrícula nacional y otra provincial, seguro de mala praxis, monotributo y abonar lo correspondiente a la caja médica, que se encargará de su futura jubilación. La suma total de todos estos requerimientos ronda los 10 mil pesos mensuales, sin mencionar que una vez que comience a ejercer, el pago del monotributo dependerá de la facturación. Agustín Vera Pérez es médico y contó a ANCCOM cómo fue su experiencia de ingreso al mercado laboral sanitario y mencionó que por lo general, “la mayoría de los estudiantes desconocen la ética y el Código Laboral que establece la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) donde se fijan los honorarios, eso hace que la persona que evalúa una oferta de trabajo, siente que es correcto cobrar una guardia de 12 horas cinco mil pesos. Inevitablemente, quien no conoce su derecho tampoco puede exigirlo”. Es por esta razón que la mayoría de los estudiantes prefieren ingresar al sistema de residencias donde se puedan formar y capacitar para conseguir mejores ofertas. Sin embargo, no siempre es la mejor opción ya que “demandan entre dos y cuatro guardias semanales por una paga muy baja, así que vuelve a aparecer la precarización laboral también en éste ámbito” resalta Pérez.

Al interior de los mismos espacios de trabajo surgen las contradicciones acerca de la situación laboral, lo que dificulta llevar adelante la demanda con un sólido consenso sin que la fuerza se disperse. Como agravante, existe una multiplicidad de sindicatos donde muchos médicos no se sienten representados o, incluso, en algunos casos prefieren no afiliarse. Al respecto Userpater afirma: “Jamás nos han escuchado, siempre han hecho sus arreglos a nivel personal y a los médicos nunca les llega una solución. Estoy hablando a nivel municipal, provincial y privado.” La cuestión es igual o peor en el caso de las mutuales: “Sólo por poner un ejemplo entre tantos, en La pampa las prácticas ginecológicas se pagan 50% menos de lo que se paga por la misma práctica a alguien en Chubut o en Neuquén. Lo que queda para pensar es que depende del arreglo que tenga el colegio médico o el sindicato de cada lugar, sino no hay ninguna razón por la que sea distinto”.

Al interior de los mismos espacios de trabajo surgen las contradicciones acerca de la situación laboral, lo que dificulta llevar adelante la demanda con un sólido consenso sin que la fuerza se disperse. Como agravante, existe una multiplicidad de sindicatos donde muchos médicos no se sienten representados o, incluso, en algunos casos prefieren no afiliarse. Al respecto Userpater afirma: “Jamás nos han escuchado, siempre han hecho sus arreglos a nivel personal y a los médicos nunca les llega una solución. Estoy hablando a nivel municipal, provincial y privado.” La cuestión es igual o peor en el caso de las mutuales: “Sólo por poner un ejemplo entre tantos, en La pampa las prácticas ginecológicas se pagan 50% menos de lo que se paga por la misma práctica a alguien en Chubut o en Neuquén. Lo que queda para pensar es que depende del arreglo que tenga el colegio médico o el sindicato de cada lugar, sino no hay ninguna razón por la que sea distinto”.

Frente a la situación, los “héroes de la pandemia” se vuelcan a los paros como una herramienta para hacerse oír, con la desventaja de no poder hacerlos efectivos ya que su mismo código de ética se los prohíbe. “Esto hace que prácticamente las personas no se enteren de lo que está pasando. Los consultorios y hospitales no atienden y se suspenden las cirugías, pero después, la guardia y la terapia siguen funcionando, por lo cual la salud sigue asegurada. Entonces si no murió nadie y la gente que fue se siguió atendiendo, a la política no le importa”, sintetiza el nefrólogo y continúa “estamos pidiendo honorarios dignos para una profesión digna”