Feb 9, 2021 | DDHH, Novedades

Una de las calles principales de la ciudad de Formosa lleva el nombre de Julio Argentino Roca. A 296 kilómetros, en el paraje de la Bomba, fueron masacrados por Gendarmería, en 1947, más de 500 miembros de la comunidad Pilagá. En la actualidad, los hijos de los sobrevivientes conviven con las familias de los asesinos, cerca de Las Lomitas, la localidad con más gendarmes per cápita de la Argentina.

Noolé Cipriana Palomo vive en Pozo del Tigre, uno de los tantos territorios donde los Pilagá habitan. Quienes la conocen hablan de ella como una referente política. Ocupa la Presidencia de la Federación Pilagá y actúa como su principal vocera. Cuenta que se debatió mucho para que la mujer pueda estar incluida.

“Soy hija de una sobreviviente de la masacre. Mi mamá estuvo ahí pero nunca habló del tema. Recién cuando empezaron a hablar los ancianos, contó lo que pasó”, relata Noolé y agrega: “Nos sorprendió, no teníamos idea. Ella tenía mucho miedo de los gendarmes y nosotros no sabíamos por qué. Los ancianos que vivieron esa masacre siguen teniendo ese miedo. Lo comprobé cuando fuimos a declarar, fue impactante verlos tan asustados”.

El miedo cala hondo

Las “reducciones de indios” eran la moda del momento. Ninguna empresa quería perder la oportunidad de poseer la mano de obra más barata del país. Los pueblos originarios eran sectorizados como reservorios que el Ministerio del Interior organizaba para enviar a la industria que los precisara. Este proceso comenzó con la llegada de los españoles, se amplió con las campañas de Roca y se profundizó con los gobiernos que le siguieron.

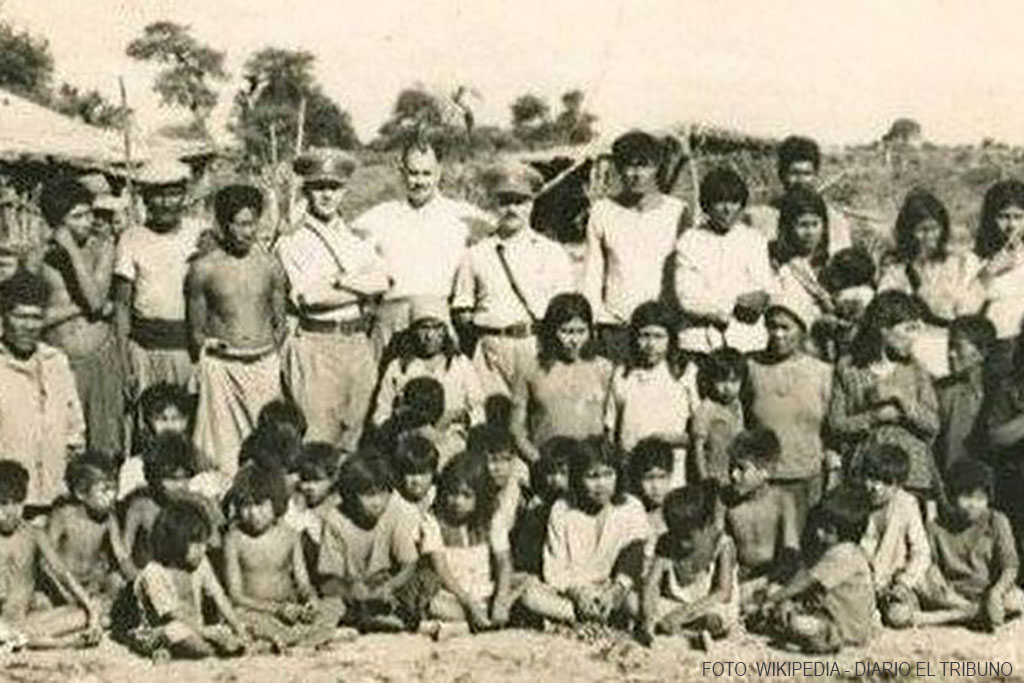

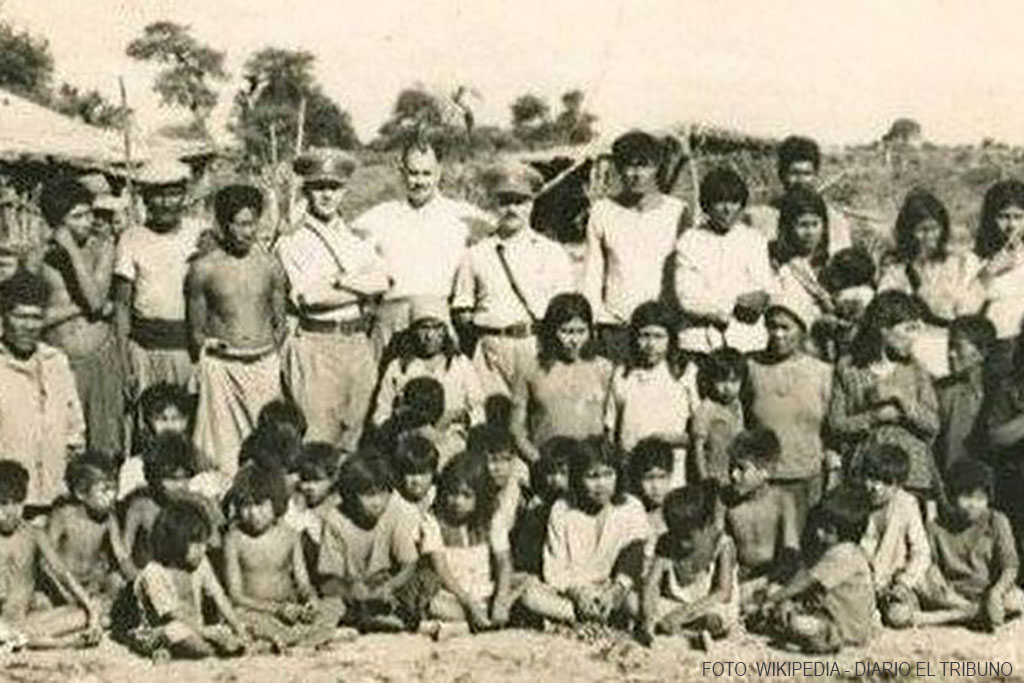

En octubre de 1947, diversas comunidades pilagá se reunieron en Rincón Bomba, a pocos metros de Las Lomitas. Fueron convocados por la presencia de Luciano Córdoba o Tonkiet, su referente religioso, para un encuentro ritual. A pesar de que el evento veneraba al Evangelio, los vecinos del poblado cercano no pudieron tolerar los ruidos de la liturgia. Tampoco los gendarmes que trabajaban a pocos metros.

Ante el “conflicto”, el Ministro de Guerra y Marina, Humberto Sosa Molina, ordenó el desalojo. El 10 de octubre, por la tarde, alrededor de 400 gendarmes atacaron con ametralladoras a los pilagás completamente desarmados. Murieron al menos 500 en el acto. Otros 500, aproximadamente, escaparon en diferentes direcciones.

Para el 12 de octubre, ya se habían quemado la mayoría de las tolderías abandonadas en Rincón Bomba, junto con los cuerpos de cientos de pilagás. Al mismo tiempo, el presidente Juan Domingo Perón recordaba en la Academia de Letras el “valor de los conquistadores en el descubrimiento de América”.

Los días subsiguientes al ataque, Gendarmería persiguió por el monte a los grupos que lograron escapar. “Cometieron violaciones de niñas y jóvenes indígenas como método de tortura, como parte de la estrategia de avanzada de las fuerzas cívico-militares. No sólo participó Gendarmería, sino también el empresariado y la Iglesia”, subraya Luciana Mignoli, periodista y miembro de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. El relato de estas acciones, aportó la perspectiva de género a la causa judicial que se iniciaría seis décadas después.

«Acá las mujeres de las comunidades protagonizan muchos trabajos que no son visibles. Pero, en estos tiempos nuevos, se van empoderando. Son las que se convocan más rápido y tienen un rol fundamental en estos procesos», comenta Noolé.

Gracias a la valentía de los más adultos de la comunidad Pilagá, pudo comenzar la causa. Además, fue de mucha ayuda la información que Valeria Mapelman pudo registrar en “Octubre Pilagá”, documentando las declaraciones sobre la tortura y la violencia sexual, en conjunto con el hallazgo de 27 cuerpos entre las cenizas del descampado de Rincón Bomba.

Dirigentes de la comunidad pilagá, el día de los alegatos judiciales.

Genocidios de segunda

Desde 1977, todos los jueves a las 15.30, la Plaza de Mayo se puebla de pies que avanzan. La pirámide central se ve rodeada por la caminata circular de la memoria. Se encuentran las cabezas con pañuelos, los torsos trajeados, los morrales cosidos. También se encuentran las luchas. En una de las tantas rondas, Valeria Mapelman interceptó a Paula Alvarado para pedirle ayuda con el proceso judicial de los pilagá, lo que acabaría por unirlas a lo largo de los años.

Alvarado vive en La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense. Integra la comunidad multiétnica de Tres Ombúes, parte del pueblo Kolla. Es abogada y decide enfocar su trabajo en los pueblos indígenas que habitan el actual territorio argentino. En 2014, cuando conoció a Valeria, pertenecía a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y formaba parte de la Comisión de Pueblos Originarios.

En 2005, se inició la causa del Pueblo Pilagá contra el Estado nacional por daños y perjuicios. Sin embargo, la responsabilidad se atribuía en mayor parte a Gendarmería y a algunas reparticiones nacionales. A lo largo de los años, los abogados no se acercaban a hablar con sus representados, y ni siquiera mantenían una comunicación fluida a la distancia. Por estas razones, en 2017, la Federación Pilagá se presentó en la causa con el patrocinio de Alvarado.

La abogada cuenta la primera vez que vio los expedientes: “No era normal que fueran tan chiquitos después de todo ese tiempo. Las causas estaban sin moverse”. Las acciones que se llevan a cabo por la masacre, son dos: una penal y otra civil. La primera, contra los gendarmes que participaron de la matanza, por homicidio. La segunda, contra el Estado nacional, por una indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de verdad histórica.

Desde que inició la causa hasta hoy, los gendarmes imputados fueron falleciendo, sin pena alguna por su accionar. También los cuatro querellantes que se habían presentado a la causa penal. El último, Julio Quiroga, murió a principios de 2020. “Ningún juez se disponía a avanzar. Desde que conocí el expediente, pasaron seis jueces federales que no tenían la valentía de llevar adelante una sentencia”, comenta Alvarado.

El expediente penal se encuentra en pausa, esperando por la resolución acerca del pedido de juicio por la verdad que realizó la Federación Pilagá. Además, forma parte de la prueba documental de la causa civil, que en 2019 comenzó a avanzar. Sobre esta última, a cargo del juez Fernando Carbajal, en 2020 se dictó la sentencia que aclara que la masacre fue un genocidio y contempla reparaciones económicas para la comunidad.

Actualmente, la parte representada por Alvarado en la causa civil decidió apelar, considerando que las reparaciones económicas son discriminatorias, solicitando el perdón del Estado y pidiendo una compensación territorial. “Hay genocidios de primera generación y genocidios de segunda generación. Hay causas que importan más, y causas que importan menos”, concluye la abogada.

Las voces que valen menos

El Registro Nacional de Comunidades Indígenas reconoce 36 naciones dentro del país, aunque aún hay más esquivando las trabas de acceso que plantea la burocracia estatal. De ese colectivo heterogéneo, en los medios se nombra esporádicamente a los mapuches, los qom y los wichis. Pero cuando se trata del pueblo pilagá, silencio, como señala Luciana Mignoli.

En la prensa, los indígenas no tienen lugar para contar sus historias, sin embargo, desarrollaron sus propias estrategias de comunicación comunitaria y popular. Los obstáculos no se limitan a lo simbólico sino que están presentes en las diferencias de conectividad. La Federación Pilagá apenas puede acceder a una buena señal de internet para comunicarse con Alvarado, cuando los apremian los tiempos de las apelaciones judiciales.

Las comunidades son contadas por otros e históricamente los discursos las criminalizan y recurren a estereotipos racistas y extranjerizantes, cuenta Mapelman. Ella misma, en su documental, hace un recorrido por las tapas de los diarios de aquel 11 de octubre de 1947 que hablaban de “malón”, “levantamiento” y “rebelión”.

Marcelo Musante, sociólogo de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indigena, se refiere a la instalación de un nuevo actor en la prensa después de las campañas militares: “El indígena pobrecito” que requiere del paternalismo del Estado. Mignoli agrega que el periodismo los presenta cómo carentes de toda potencialidad, estrategias, organizaciones políticas y formas de producción únicamente pudiendo ocupar el lugar de víctimas pasivas: “Hay un problema epistémico ideológico en la idea que tiene el periodismo de dar voz a los que no la tienen, los pueblos indígenas tienen su propia voz, en todo caso el rol debería ser hacer esas voces más audibles”.

La naturalización de los discursos dadivosos hacia los indígenas o de los que los representan como una amenaza son los mismos que denuncia la Red de Investigadores como legitimación del genocidio en sus distintas formas. Una es que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no tenga ni un miembro de comunidades originarias en los espacios de decisión, sino que ocupan otros roles.

Uno de los reclamos centrales de las comunidades es la propiedad comunitaria de la tierra, que permite que las parcelas queden a nombre de una asociación civil y no puedan ser vendidas ni alquiladas. El Estado, sin embargo, en Formosa, las entrega individualmente y en la situación de subalternidad económica y de poder, los indígenas las terminan vendiendo a los grandes nombres que se quieren instalar en ellas para producir, señala Musante.

Existe una ley de 2006, la 26.610, que prohíbe los desalojos y obliga al INAI a hacer una delimitación territorial, pero no otorga títulos y muy pocas provincias se adhirieron (el organismo tampoco incidió para que se aplique). Así se siguen sucediendo desalojos y represiones, en el marco de un sistema de agronegocio que avanza en el corrimiento de la frontera agropecuaria sobre tierras indígenas.

“El Estado es responsable de lo que pasó y estamos abiertos al diálogo siempre y cuando sea beneficioso para la comunidad”, dice Noolé. Después de años de lucha, la Federación Pilagá logró ser reconocida a nivel nacional con personería jurídica en 2010, pero el espacio de interlocución del Estado con dirigentes indígenas es muy limitado. Noolé cuenta que las tierras que tienen no son suficientes para todos, solo en la comunidad en la que vive hay 315 familias. “Queremos recuperar nuestros territorios. No toda la tierra, algo, en donde los jóvenes después puedan avanzar, vivir”. Los mismos jóvenes en los que la dirigente confía para continuar la lucha con nuevas formas de relacionarse, más abiertos, sin sumisión y con nuevas herramientas para defender sus derechos.

Noolé Cipriana Palomo demanda que los blancos reflexionen: “Nacimos en Argentina. Mi mamá me contaba que vivía en el monte de la caza, la pesca y la recolección. No había hombres blancos, alambrados ni perimetrales (…) No puedo decir que no soy argentina si mis antepasados ya vivían en esta tierra. Eso es lo tiene que aceptar el Estado y es lo que le cuesta, reconocernos como argentinos”.

Feb 4, 2021 | Géneros, Novedades

Laura Calampuca y Gustavo Melmann en el año 2017.

“Vos ves las caritas de las fotos y no se puede creer, yo no lo puedo creer. Para mi todos los días son 4 de febrero, porque es muy difícil imaginármela de otra manera que no sea viva” dice, en voz baja y quebrada por las lágrimas, Laura Calampuca, mamá de Natalia Melmann. Hoy se cumplen 20 años desde que su hija fue secuestrada, violada y asesinada por un grupo de policías en Miramar. Natalia tenía 15 años cuando encontraron su cuerpo con el ADN de sus cinco femicidas. “Una -subrayas- quisiera estar en el lugar de ella, y que esto no le haya sucedido a ella sino a mí”.

Laura Calampuca y Gustavo Melmann se habían mudado a Miramar en 1992 con sus cuatro hijos, para que ellos crecieran en un lugar tranquilo. “Fue una nena muy querida, habíamos tomado la decisión de cambiar nuestras vidas e ir a un mundo mejor. Encontramos una ciudad que era para nosotros la ciudad de los niños, Miramar”, dice Gustavo, quien por momentos se quiebra cuando habla de cómo era su hija. “Nati era un ente totalmente solidario, siempre pensaba en los demás, quería en ser obstetra, no pensaba tener hijos, quería adoptar porque decía que había muchos chicos en la calle que necesitaban padres, y estos le cercenaron la vida”.

Miramar tenía 7 mil habitantes cuando fue secuestrada en plena calle a la salida de un boliche, entregada por Gustavo “Gallo” Fernández, quien vio su pena reducida a 10 años de prisión. Laura cuenta que fueron a la Comisaría ese mismo 4 de febrero. “La Comisaría lo sabía, el intendente lo sabía, el comisario lo sabía”, Laura se queda en silencio y agrega: “Hasta el pueblo sabía quién la había matado.”

Natalia fue encontrada cuatro días después de su desaparición en una casa abandonada de Copacabana, un barrio alejado del centro, había sido ahorcada con el cordón de sus propias zapatillas. “No me permitieron verla, tenía una mamá que la quería ver. Nadie se animaba a venir y decirme mamá ya está, ya lo encontramos. Estaba todo el pueblo en el vivero, menos yo, que seguía esperando en la puerta de los bomberos para salir a Mar del Sur a buscarla.”

Natalia fue encontrada cuatro días después de su desaparición en una casa abandonada de Copacabana, un barrio alejado del centro, había sido ahorcada con el cordón de sus propias zapatillas. “No me permitieron verla, tenía una mamá que la quería ver. Nadie se animaba a venir y decirme mamá ya está, ya lo encontramos. Estaba todo el pueblo en el vivero, menos yo, que seguía esperando en la puerta de los bomberos para salir a Mar del Sur a buscarla.”

De los cinco asesinos, sólo tres están presos: el sargento primero Oscar Echenique, el cabo primero Ricardo «el Mono» Suárez y el sargento primero Ricardo «Rambo» Anselmini. Laura cuenta que en el juicio desfilaron muchos policías ofreciendo testimonios falsos para proteger a los asesinos. Los tres habían logrado salidas transitorias en 2017, que la familia consiguió que fueran revocadas, uno de ellos vivía a cuatro cuadras de la casa de Laura y habían puesto una patrulla policial para proteger a los asesinos. “Yo veía la patrulla e iba y les preguntaba a los policías: ¿Por qué ustedes, la policía como institución, asesinaron a mi hija?”

Pese a las amenazas que la familia de Natalia ha recibido por parte de los familiares de los ya condenados, que llegaron incluso a dejar mensajes en su tumba, no piensa moverse de Miramar. “Me quedé a vivir acá, porque no podía vivir en otro lugar en que ella no estuviera, y para que cuando me vieran a mí la vieran a ella, a ella viva.”, dice Laura.

Ricardo Panadero, el cuarto sospechoso, que fue parcialmente identificado por muestras de semen en el cuerpo de Natalia, recién en el 2018 fue nuevamente llevado a juicio. Había sido sobreseído y apelado en varias oportunidades sosteniendo que las pruebas no eran concluyentes, su muestra de ADN había arrojado un 97 por ciento de similitud con la encontrada en el cuerpo de Natalia.

Por otro lado, la familia de Natalia exige que se avance sobre la investigación del quinto ADN encontrado en el cuerpo de ella, su quinto asesino se encuentra libre. “El ADN ya está, estuvo en el cuerpo de Nati” dice Laura.

Familiares y amigos reclaman justicia desde hace 20 años.

Para su mamá y su papá no pasaron 20 años, aunque sus asesinos queden libres en dos años, cuando cumplan con sus condenas, la pérdida y el vacío resuena en la casa de Laura que con la voz bajita de llanto contenido dice: “A ella le escribo todos los días, a cada rato, cada cosa que se me pasa por la cabeza se la escribo, diciéndole todo lo que siento, todo lo que pasa, como si estuviera acá, está acá, está en casa”.

Hoy en conmemoración y junto con la Secretaría de Derechos Humanos se colocará una placa con la foto de Natalia para recordarla en la plaza central de Miramar como víctima de violencia institucional y violencia de género. “Por amor seguiremos luchando -asegura la mamá-, es el compromiso que tomamos con Nati. Aunque nos lleve toda la vida que todos los responsables vayan a la cárcel.”

Feb 3, 2021 | Comunidad, Novedades

El surgimiento inesperado de la pandemia por el covid-19 puso a la salud en el foco de atención, dejando al descubierto las carencias del sistema. El Estado debió invertir y tomar medidas urgentes para asegurar la atención de la población contagiada. En este contexto y haciendo un balance de 2020, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, planteó la necesidad de reformular el sistema de salud y llevarlo hacia una integración entre el sector público, el privado y el de las obras sociales. El tema desató el debate y genera controversias entre diferentes sectores, pero ¿qué implica esta idea?

“Esto no es algo del momento, lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Para entender de qué se trata, es necesario poner en contexto cómo se ha sido deteriorado el sistema de seguridad social en Argentina. Durante la última dictadura militar, se desarrollaron políticas del Banco Mundial que determinaron un proceso en etapas, las cuales se completaron con celeridad durante la década del 90. El año 1994 fue catastrófico ya que se renovó la Constitución y en ella, el tema de la salud, se redujo a un solo artículo que define a los pacientes como consumidores, lo cual automáticamente remite al mercado”, dice el médico sanitarista Jorge Rachid. “Sobre la base de esos antecedentes históricos y de la gran fragmentación actual –agrega-, se comienza a elaborar, hace ya muchos años, los aspectos que tengan que ver con recrear un sistema de salud integrado, que no elimine los actores actuales sino que los complemente”.

En la misma línea, el doctor Mauricio Klajman, director médico nacional de la Obra Social de Televisión, explica que la idea “es unir lo desunido. Se trata de que haya complementariedad entre todos los subsectores, de tal manera de que se gaste menos, se mejore la calidad de atención y la equidad. Todos somos iguales ante la ley pero algunos son más iguales, porque los que vivimos en grandes ciudades tenemos mayor acceso a la salud. El 60% de la tecnología instalada está en el AMBA y 30 kilómetros a la redonda, ahí ya te das cuenta la inequidad que hay”.

«Hay un gasto excesivo en salud y el rédito es bajo porque el sector privado necesita hacer negocios”, sentencia, Chertkoff.

Por su parte, el sanitarista José Carlos Escudero agrega que “la salud de lucro aumenta mucho los gastos y toma decisiones con respecto a la epidemiología y las enfermedades, lo cual es grave porque el fin es ganar plata. O sea, entre la ciencia y ganar plata, suelen inclinarse por ganar plata”. El especialista continúa: “En Argentina, donde los gobiernos nacionales y populares no tienen ni la cuarta parte del poder real, hay que negociar con factores de poder en el sistema de salud, para que la solución sea medianamente buena y no del todo mala.”

“La salud no es un comercio, es un derecho fundamental y está en la declaración de los principios universales del hombre. Nuestro país ha adherido a esas leyes, entonces la salud de todos los habitantes es un derecho y no un comercio. Hay un gasto excesivo en salud y el rédito es bajo porque el sector privado necesita hacer negocios”, sentencia, por su lado, la docente y sanitarista Liliana Chertkoff.

Tras la posibilidad de que el gobierno nacional impulse este sistema integrado de salud, los principales referentes del sector privado y de las obras sociales sindicales más grandes salieron a manifestar su desconfianza. Sobre todo, luego de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto el aumento del 7% anunciado para los servicios de las empresas de medicina prepaga y solo permitiera una suba del 3,5%.

“Una cosa son las grandes obras sociales y otra las prepagas que, obviamente, se van a oponer a esto porque les quitan un negocio muy importante. Si esto se reforma para que cada cual vuelva a su subsector, ellos pueden llegar a perder afiliados. Entonces obviamente los intereses creados son monstruosos. La medicina prepaga ha crecido de una manera escandalosa” explica Klajman.

«El 60% de la tecnología instalada está en el AMBA y 30 km a la redonda, ahí ya te das cuenta la inequidad”, dice Klajman.

Para Chertkoff “el sector privado, que tan alterado está con este tema, tomó cuatro o cinco puntos del proyecto que elaboró el Instituto Patria y con eso argumentan su terror a que los confisquen y se queden sin recursos, pero nada más alejado de la realidad. Lo que se busca es optimizar lo que cada uno tiene e interactuar. Tenemos que hacer frente a esta pandemia y esta es una oportunidad muy interesante para poder trabajar en forma secuencial, sin prisa pero sin pausa, y lograr un sistema de salud integrado”.

Rachid, quien además forma parte del comité de expertos que asesora al gobernador bonaerense Axel Kicillof, comenta: “Yo me reuní con más de 60 gremios y no es verdad que están todos en contra. Lo que sucede es que hay unos pocos que manejan el mayor caudal de afiliados, y esto es así por las políticas de desregulación aplicadas en el pasado y que aún continúan vigentes. Cuando se discute esto y se les muestra la historia, se dan cuenta de cómo les sacaron recursos a todos los sistemas solidarios. La Argentina tiene que retomar un camino de soberanía sanitaria o va a seguir siendo el pasto de programas elaborados en otros países u organismos, que a través del caramelo de la financiación, se quedan con la programación, el desarrollo y la información de los sistemas sanitarios argentinos.”

Si bien la pandemia permitió visibilizar y tapar los baches más urgentes del sistema sanitario, los déficits no son solo del orden edilicio o de falta de insumos. Hay otros problemas que no son nuevos y que un sistema integral de salud ayudaría a resolver.

Según Chertkoff “hay deficiencias estructurales por falta de conocimiento, es decir, estamos formando médicos que desconocen cómo funciona el sistema de salud. Si vos le preguntás a un profesional qué es el sistema de salud no te lo puede responder. Las deficiencias están en la ignorancia, en el desconocimiento. ¿Cómo se puede resolver eso? Transmitiendo en cada uno de los sectores, difundir haciendo un trabajo metodológico para todo el equipo de salud (médicos, enfermeras, kinesiólogos, personal de maestranza, etcétera)”

Por otra parte, Klajman plantea que “en la medida en que todos los profesionales de la salud estén bien preparados, realicen el diagnóstico, el tratamiento como corresponde y de la mejor manera posible, a la larga esto redunda en mejores prestaciones y de calidad. Esto no pasa siempre, porque existen problemas muy serios como el pluritrabajo. Si alguien tiene que trabajar en tres lugares para poder vivir, le queda poco tiempo para estudiar”. Y agrega: “Otro tema importante es la curricula de la Facultad de Medicina. Hay que adaptarla a los tiempos que corren”.

“Hay una cultura sanitaria que se ha centrado en la atención de la enfermedad, por sobre el fortalecimiento de la salud”, explica Rachid y profundiza: “El neoliberalismo produjo un cambio de paradigma y se pasó de la prevención a la cronificación de las enfermedades. El sistema de lucro nos necesita enfermos y crónicos. No nos necesita ni muertos ni sanos, porque no les damos ganancia. Y esto está relacionado directamente con el desarrollo desmedido de la industria farmacéutica que avanza sobre gente cada vez más joven”.

En este sentido, Escudero asegura que “el gasto en medicamentos es un tercio del gasto nacional en salud. Es en gran parte un ´curro´ de asignación no científica, y de darle luz verde a medicamentos que sirven poco y a valores muchísimo mayores de lo que cuesta fabricarlos. De manera que yo atacaría, prioritariamente, el mercado capitalista salvaje de medicamentos antes que tomar cualquier otra medida para el sector salud”. Las cartas ya están sobre la mesa, parece ser el momento adecuado para sentarse a debatir y hacer del sistema integrado de salud una realidad que beneficie a todos los argentinos.

Feb 3, 2021 | Novedades, Trabajo

“Matías Dimuro presente, ahora y siempre”, vociferaba a través de un micrófono el miembro de la Comisión Administrativa de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) por la Lista Violeta, Carlos Artacho. Eran 17:30 del viernes 20 de noviembre y se cumplía casi un mes desde que Dimuro, de 26 años, falleció mientras trabajaba para Global Connect, una empresa tercerizada de Claro. En las calles que se despliegan como arterias del Congreso de la Nación, corazón de la democracia argentina, se congregaron familiares, amigos, compañeros de trabajo y de lucha del joven para exigir justicia, recomposición de salarios y condiciones dignas de empleo.

“Todavía tengo la imagen de Mati con el casco a tres metros. A veces me veo a mí mismo, incluso”, dice un joven trabajador de la empresa Global Connect que prefirió mantener el anonimato. Dimuro perdió la vida el viernes 23 de octubre cuando, tras varios días de lluvia, fue a realizar una instalación de fibra óptica en un poste de luz. “Él no tenía que estar subido al poste, porque no era técnico sino ayudante y estaba solo, se necesitan dos o más personas”, testimonió su hermano para La Izquierda Diario. “El poste tiene que ser uno puesto por la empresa Claro, y estaban usando los de la municipalidad que son de fierro y estaba en estado deplorable”. El deceso ocurrió al instante: aún sin tocar los cables, el trabajador sufrió una descarga eléctrica que, debido a la falta de equipamiento de seguridad correspondiente para la tarea, lo disparó de la escalera a la que estaba trepado.

“A veces te subís al poste y se te cae el casco porque no sirven, no son para eso”, sigue el joven que trabajaba codo a codo con Matías y que fue el último en verlo antes de que, a las 13, le informaran de lo que había sucedido.

Global Connect es una PYME fundada en el 2006 y asentada en Castelar, Buenos Aires, que tiene entre 250 y 270 empleados. “Somos una empresa de telecomunicaciones, una contratista: eso significa que trabajamos al servicio de otras empresas como Claro, Telecentro y Cablevisión. En la primera tenemos, además de personal técnico, vendedores de portabilidades”, cuenta Tomás, que trabaja en Recursos Humanos hace un año y dos meses. Quien figura como presidente, Oscar Damián Di Criscenzo, tiene un cargo similar en otras tres empresas del mismo rubro: ZETTA Comunicaciones SA, RCDA Telecomunicaciones SA y Equal Team SA. Todas ellas tienen otro factor en común: la dificultad de acceder a sus datos más básicos a través de Internet.

“Es la primera vez que tenemos una situación como la de Matías. Desde entonces, fortalecimos las capacitaciones, la entrega de elementos de protección personal y nos aseguramos de que todos estén al día. También les dimos unos días de descanso: tenemos que seguir trabajando porque la empresa exige que continuemos produciendo, y tratamos de que la gente esté lo más a gusto posible”, responde Tomás sobre el suceso. “Al ser la primera experiencia también estamos probando un poco y viendo cómo avanzar”.

Sin embargo, Hebe Sosa, madre de Matías, señala: “De la empresa se comunicaron conmigo pero solamente de Recursos Humanos para pedirme papeles”. Los compañeros de Matías, por su lado, volvieron a trabajar a los pocos días. “No hubo respeto”, afirma su ex compañero. “Eso pasó un viernes y cuando se enteraron de que el lunes era el velorio e íbamos todos dijeron `el lunes no se trabaja´ pero el martes ya nos comunicaron que nos teníamos que presentar. Vinieron a hablar y no dieron una respuesta concreta”.

Hebe, la madre de Matías Dimuro, exigiendo justicia en el acto realizado el 20 de noviembre.

Sub-representados

El fenómeno de la tercerización comenzó durante la última dictadura militar cuando, al retirarse de algunos puntos del interior del país, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) le abrió el paso a nuevas empresas privadas para que ocupen su lugar. Esto se profundizó durante los gobiernos menemistas: “Las empresas hacían lo que querían con nosotros. No nos daban nada, tenías que pagar para laburar”, comenta Alejandro Ante, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector.

A partir del 2003 las condiciones mejoraron, pero la subcontratación continuó. Según la investigación La tercerización en el sector de telecomunicaciones durante la postconvertibilidad. El caso de Telefónica de Argentina, de Victoria Basualdo para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en 2011 la mitad de los trabajadores de telecomunicaciones estaban en empresas tercerizadas. “Todas estas compañías tienen contratas y subcontratas, es el tercerismo del tercerismo”, señala la trabajadora de Telecom y miembro de la Lista Violeta de FOETRA, Florencia Saracho. De acuerdo al informe La tercerización laboral en Argentina: evidencia, análisis y propuesta de regulación, elaborado por el Ministerio de Trabajo en el 2015, para el 2014 los empleados de las contratistas ganaban un 35% menos que los de planta, y los de las subcontratistas, un 51% menos.

Para comprender esta situación es necesario situar la mirada en los sindicatos. “La precarización comienza al estar dentro del convenio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)”, asegura Florencia. El gremio apareció en el sector en la década de 1970 y, de a poco, fue creciendo hasta ser hoy el principal representante de los trabajadores tercerizados.

Sin embargo, al estar ligado a la construcción, el convenio colectivo de trabajo 577/10 resulta problemático a la hora de aplicarse en el rubro de las telecomunicaciones: “Es casi todo a producción, y para un albañil probablemente está bien, pero no para otros sectores”, comenta un afiliado a la UOCRA que prefiere mantenerse en el anonimato. Esto le permite a los dueños de las empresas abaratar costos, ya que, según Saracho, “los técnicos tercerizados tienen remuneraciones mucho más bajas que los efectivos, que generalmente están dentro de FOETRA. Además, su salario en blanco es la mitad y el resto, que está sujeto a la producción, es en negro”, cuenta.

El sueldo atado a la producción tiene otras implicancias. Carlos relata que un año le tocó un febrero en el que llovió la mitad del mes. “Las metas de producción llevan a que los muchachos arriesguen la vida más de lo usual. No podés volver a tu casa y decirle a tus pibes ‘hoy no hay leche porque no me animé a subir a un techo’”, añade.

“Todas estas empresas lucran con los terciarizados”, declara el empleado de Global Connect. “Estamos mitad en negro, mitad en blanco: en mi recibo de sueldo figura que trabajo cuatro horas y gano 17.000 pesos. Cuando sos ayudante tenés un sueldo fijo de 22.000 y 2.000 de presentismo, y el técnico, gana a producción. Si te enfermás o te pasa algo, esos días no los recuperás, no te los paga nadie”.

El rol de la UOCRA es fuertemente cuestionado: “Funciona como una forma de precarizar por su convenio colectivo y lo peor es que ni siquiera se cumple con lo que está garantizado, por más que haya mejores o peores delegados. Hay límites por el convenio y otros que son autoimpuestos por el sindicato”, menciona Carlos. En noviembre del corriente año, las paritarias de UOCRA cerraron con un 33% de aumento, pero Carlos advierte: “Hay empresas que se hacen las desentendidas, en última instancia depende de la correlación de fuerzas con los trabajadores dentro de cada lugar. El gremio acompaña los reclamos pero hasta ahí”.

Ni seguridad ni higiene

La pandemia dejó al desnudo la precarización laboral desde su capa más superficial. Cuando se instaló la cuarentena en marzo del 2020, entre los trabajadores esenciales que consignaba el decreto gubernamental con derecho a salir y seguir realizando actividades estaba el de telecomunicaciones.

“Hubo una reorganización, porque cuando apareció todo este tema había mucha incertidumbre y miedo. A los chicos les brindamos los elementos personales de cuidado y sanidad así como capacitaciones a cargo de un servicio de higiene y seguridad externo, especialmente importantes para quienes están constantemente en la calle y visitando domicilios con gente”, explica Tomás de Global Connect.

Sin embargo, quienes ponen el cuerpo día tras día no coinciden. “Un mes nada más hubo barbijos, guantes y alcohol en gel. Hasta que pasó lo de Matías no había ningún elemento de cuidado”, aseguran. Además, los trabajadores nunca dejaron de ingresar a los domicilios, a diferencia de lo que sucedió con empresas como Movistar, que les proveían trajes especiales o los dejaban realizar sus tareas desde exteriores.

“He trabajado en empresas que no te dan nada y tenés que arreglarte como podés. No te otorgan un detector de tensión, por ejemplo, que en nuestra área es central porque cuando subís, detecta si hay un campo eléctrico”, cuenta Alejandro. Los accidentes no son inusuales en el sector y tampoco las muertes: “A mí se me murieron compañeros”, afirma con la liviandad de quien no ha tenido otra opción que naturalizarlo. Uno de ellos era Marcelo Arispe, un trabajador tercerizado de Telefónica que perdió la vida en el 2017 tras caer de un poste en Villa Lugano, Buenos Aires. Ritmos exigentes, la necesidad de ganar dinero y la falta de herramientas son siempre una combinación letal.

Según datos de la organización Basta de Asesinatos Laborales, durante el 2019, en Argentina se produjeron 534 muertes de personas en sus puestos de trabajo, y la situación en la que se encuentran el sector de telecomunicaciones no pareciera estar orientada a disminuir ese número. “Vivís corriendo. Lo que pasó con Matías es una suma de un montón de cosas, entre ellas el nerviosismo con que a veces trabajas pensando en que tenés que hacer otra producción, que en realidad vale 380 pesos cada una. Pero siempre suma hacer una o dos más, y corrés contra todo, no te fijás donde te apoyás ni qué estás tocando. Quiera o no, la empresa es culpable de generar esos problemas en el empleado”, relata el joven empleado de Global Connect.

Para Alejandro, las compañías siempre le buscan la vuelta para que la culpa parezca ser de los empleados. Para ello, tienen una estrategia infalible: apenas comienzan a trabajar para ellos, les hacen firmar una capacitación de higiene y seguridad que, en algunos casos, no les dan realmente. Eso deja a las empresas cubiertas: “Si vos subís y te pasa algo la responsabilidad es tuya. Ellos presentan la nota y ya se desligan”, declara.

Justicia por Matías

“La idea es que, en nombre de mi hijo y ya que ahora no lo tengo, surja algo positivo para el resto, para los que quedan y para todos los trabajadores tercerizados que están bajo estas condiciones laborales horrendas”, dice Hebe, madre de Matías y del reclamo por que su muerte sirva como semilla para un verdadero cambio.

“Lo que pedimos es basta de precarización, justicia por Matías y seguridad para los trabajadores, es esencial. Como corresponde y tiene que ser, cumpliendo con todos los derechos que acá no se respetan”, manifiesta con voz firme. “La causa judicial está armándose, tengo un abogado que está averiguando qué hay ahí adentro porque todavía no sabemos, pero en el acta de defunción decía que falleció por electrocución y paro cardíaco”.

Hebe lidera la lucha y reclama una indemnización por parte de Global Connect. Sin respuestas aún, asegura: “Si la empresa no responde, iremos por la madre, que es Claro”. Hoy busca visibilizar la situación y, para ello, contacta personas que hayan padecido la muerte de un familiar, amigo o compañero a causa de la precarización laboral y la desidia estatal, ya que, según declara, “el Gobierno sabe de estas cosas, pero no hace nada”.

Su idea es agruparse e ir de un solo golpe, pero cuenta con un obstáculo: el poder político, económico y mediático que detenta su rival, Claro. Sin embargo, nada la detiene: organiza las movilizaciones, el sistema de transporte para que todos puedan asistir y se encarga de difundir en todo medio que quiera ayudarla a transformar su dolor en la posibilidad de evitar que la historia se repita. “Ya me prometí que voy a mover cielo y tierra para que esto cambie y que se haga justicia”, termina.

Feb 3, 2021 | Culturas, Novedades

Más de una cuarta parte de las noticias que emiten los cinco canales de aire de la Ciudad de Buenos Aires son policiales, según se desprende de un informe de la Defensoría del Público. Desde 2013, el organismo realiza un monitoreo de los noticieros televisivos de Canal 13, Telefe, Canal 9, América y la TV Pública, que indaga en el tiempo y la cantidad de noticias, su lugar geográfico, las temáticas predominantes y las menos visibles, las perspectivas que se abordaron, las fuentes utilizadas, la distribución por género de columnistas, entre otras cuestiones.

La misión de la Defensoría –creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y puesta en funcionamiento en 2012– es promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias en todo el territorio nacional. Según la investigadora Stella Martini, “el monitoreo pone en evidencia el conocimiento con que cuenta la población para vivir, pensar, ser ciudadana, así como advierte a medios y periodistas acerca de la crisis en que se encuentra la noticia”.

En el último trabajo, correspondiente a 2019, se relevaron 17.467 noticias emitidas en cuatro franjas horarias (mañana, mediodía, noche y medianoche), a partir de la visualización de la primera semana completa de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre). Canal 13 produjo la mayor cantidad, un 25,8% del total, y Telefe la menor, un 17,6%. Pero en términos de duración, Canal 9 aportó más tiempo de noticias, un 26,1% del total de horas registradas en el informe, mientras que la TV Pública fue la que menos generó con un 11%.

Sobre los temas de las noticias, el 27,1% fueron policiales, significativas en cantidad además ya que junto con política representaron el 35,5% del total, seguidas de internacionales, deportes y economía. En lo que refiere a la duración, un 36,2% tuvo un abordaje policial.

En el tópico “Niñez y adolescencia / Juventud”, las noticias policiales representaron un 58,8% y si se suman otros asuntos que reportaron violencia, el porcentaje aumenta a 73%. En la categoría “Géneros” (abuso, femicidio, violencia de género, aborto, transfemicidio), el 68% estuvo relacionada a hechos policiales, mientras que en “Personas mayores” la proporción fue del 45,4%, en tanto que en “Migrantes” –que en su mayoría aparecieron criminalizados– fue del 49,5%, el 10,1% a políticas de seguridad y el 6,3% a control migratorio.

Es decir que las noticias son contextualizadas mediante el género policial, algo que alcanza a los temas y grupos sociales más invisibilizados –educación, discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios y migrantes– que sólo se vuelven noticiables cuando se relacionan con hechos de violencia. La contraparte de esta tendencia es la reproducción de imaginarios que naturalizan las problemáticas, revictimizan y estigmatizan a quienes forman parte de colectivos socialmente vulnerados.

Aun así, entre los medios de gestión privada y la TV Pública hay diferencias. El canal estatal fue el que menos información policial aportó: el 14% de un total de 4.642 noticias y un 5,6% en tiempo de duración. En cambio, de las 69 noticias sobre “derechos humanos” contribuyó en más del 50%: una hora, 51 minutos y 40 segundos, muy lejos de las más de 210 horas de policiales, 140 de política, y 58 de espectáculos.

En el ex Canal 7, la decisión de las coberturas está a cargo de los jefes de noticias, independientemente de la gerencia. Desde la emisora, explican que la idea es jerarquizar una agenda que no es la de los medios comerciales. Por ejemplo, tratan de incorporar a las minorías, informar sobre violencia institucional, protestas sociales, conflictos gremiales y tienen como prioridad la defensa de lo público. Fuera de la búsqueda de rating, se proponen dar un servicio a quienes no tienen representación en otros espacios.

Periodistas, productores y productoras coinciden en que la definición de una noticia depende de varios factores, uno es la interrelación entre las publicaciones de los diarios y la televisión. El medio gráfico se nutre de la agenda política y las declaraciones de funcionarios, de las comunicaciones de entidades financieras, datos de organismos públicos y de otras instituciones. Pero también influye Google, que revela la cantidad de clics que tuvieron en Internet, y así los principales portales informativos no sólo conocen sus propias métricas sino también las de sus competidores. Cuando una nota tiene muchos clics, otros medios la ven y buscan replicarla (al menos los comerciales).

Además de los diarios y la web, la televisión se alimenta de los cables y las agencias. Siempre hay dos o tres temas del día y el contexto es otra variable que interviene, ya que se considera que puede aumentar el interés del público. Como se observa en el monitoreo de 2019 –año de elecciones–, la política fue el segundo tema con mayor presencia. Los testimonios acuerdan en que el rating también configura la agenda. El famoso “minuto a minuto” no se agota en las mediciones propias: se mira lo que está haciendo el otro y cómo le está funcionando. “Si estás con un tema al aire y no mide, se da un volantazo y se cambia”, afirma una de las profesionales consultadas por ANCCOM. Asimismo, las decisiones editoriales tienen su peso, en particular cuando se trata de poner o no al aire a determinado personaje, como puede ser un funcionario público.

Las y los periodistas admiten que el predominio de lo policial desde hace varios años ha dejado relegadas otras cuestiones. Un descreimiento de la ciudadanía en la política, así como un desconocimiento de la economía, refuerzan la hipótesis de que los hechos policiales se hayan convertido en la moneda de cambio de los noticieros. A su vez, estos van en búsqueda de aquello que afecta el bien común, entre ellos la integridad de las personas consideradas ciudadanas y el derecho a la propiedad privada. La noción de inseguridad remite a estos sentidos cuando se ven vulnerados por los delitos y los crímenes comunes e interpela a quienes encuentran identificación en ellos. Para uno de los periodistas televisivos de policiales entrevistados por ANCCOM –todos prefirieron mantener sus nombres en reserva–, esta presencia se relaciona a que “hoy el tema de la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de la gente, principalmente en las grandes ciudades”.

Precarizados y sin fuentes

Las condiciones en las que se producen las noticias recortan los tiempos de análisis y resultan en la falta de perspectivas diversas para contar los hechos. Para Martini, el periodismo televisivo está en crisis: la precarización laboral da lugar a periodistas con escasa experiencia, a locutores o presentadores a quienes el mismo canal o el programa califican de “experto”. A ello se suma la desigualdad de género, que si bien se está tratando de revertir es un proceso que lleva años, y aún hoy repercute en el desarrollo profesional de las mujeres y deja huellas en los discursos.

En la mayoría de los canales se reproducen estereotipos que justifican la asignación de ciertos temas a mujeres, así como el privilegio de los varones en roles periodísticos y áreas técnicas. De las 8.034 noticias presentadas por columnistas, el 68,8% contó con la participación de un varón, el 25,5% de una mujer y el resto de una combinación de ambos. Otras identidades de género estuvieron ausentes. Las mujeres solamente son mayoría en temáticas de “salud” y “espectáculos, arte y cultura”. “Deportes”, “policiales”, “niñez y adolescencia / juventud”, “economía”, “política” y “géneros”, fueron presentados predominantemente por varones. Esta disparidad se puede ver condensada y agudizada en las noticias deportivas donde sólo el 2,5% fue presentado por mujeres.

Ahora bien, si en 2018 ya se había registrado una ausencia de fuentes en más de la mitad de las noticias, en 2019 esa mala praxis se redujo al 39,2%.

De las 10.617 (60,8%) que contaron con una o más fuentes, el 51,7% fueron privadas, el 33,8% públicas y el 14,5% indistintas. Internet, videos de aficionados y de redes sociales de personas privadas pasaron a ser los registros digitales más utilizados. Junto a dispositivos de seguridad, representan el 19,7% del total. Martini opina que incluirlos es una decisión editorial puesto que, en un contexto de mercantilización de la noticia, la TV compite con internet como soporte informativo. “Poner en el aire una fuente casera también busca aumentar la audiencia, hacer la noticia más ‘atenta’ al día a día de los públicos y a la necesidad o expectativa”. Los entrevistados por ANCCOM sostienen que las redes han tomado protagonismo. La mayoría de las noticias llega por este medio y después se busca la fuente periodística. Quienes protagonizan hechos policiales comparten sus propios videos, ya que tratan de encontrar primero una respuesta social y después una institucional. “Eso habla de un descreimiento de la organización del Estado. La gente cree más en los noticieros que en la policía o en la justicia”, reflexiona uno de los profesionales consultados. Las fuentes digitales pueden colaborar como respaldo de la información, dar una primicia al medio y ser un complemento del trabajo periodístico. Pero, ¿qué representaciones construyen los medios cuando las utilizan? Otras fuentes recurrentes fueron Vecino/a, Ciudadano/a a pie, Transeúnte, Consumidor, Conductores/as (7,7%), Medios de comunicación privados nacionales e internacionales (7,5%) y Familiares/Testigos (7,1%).

Centralismo y criminalización

La mayor parte de las noticias monitoreadas ocurrió en Argentina –el 80,4%– y en menos de la mitad (49,7%) se especificó el lugar del suceso. Más de la tercera parte correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires (el 34,4%) y se registró un crecimiento de las situadas en el Gran Buenos Aires (el 22,9%) que ocuparon el 32,3% del tiempo. Las noticias de CABA y GBA sumadas a las sucedidas a lugares geográficos sin especificar del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alcanzaron el 79,1%. Martini asevera que entre los efectos políticos más graves de la centralización de las noticias en el AMBA está la reducción del territorio nacional y la anulación del federalismo. “Se consolida el sentido común de Buenos Aires versus ‘el interior’ –¿de qué?–, y el mito de la supremacía ‘blanca’ porteña. Se trata de un proceso de hipoinformación que hace del país un espacio distorsionado, todo es Buenos Aires y alrededores. Desaparecen la particularidad de las regiones, provincias, localidades. Se produce una profunda desinformación de toda la población”.

El modo predominante de representación de los hechos en el GBA fue la noticia policial (64,2%), así como en CABA (22,1%), seguida de política (19%) y protesta social (10,2%). “La Ciudad de Buenos Aires es signo de todo lo bueno y todo lo malo que tiene nuestro país. La pantalla televisiva, que funciona como si fuera una ventana abierta al mundo, reitera la agenda sobre la inseguridad. Entre el vivo televisivo, la transmisión en directo y la capacidad de ‘mostrar’ del soporte audiovisual, se construye una imagen única de realidad”, explica la especialista, quien en diálogo con ANCCOM analiza esa gigantesca trama de sentidos, parcial y sesgada, que construyen los noticieros de aire y de cable, por la que se cuelan las fake news y se naturaliza una idea falsa de país.

¿Qué determina el predominio de las noticias policiales?

La primacía del género policial en la televisión argentina es casi un sello de nuestra agenda. Se trata de una noticia de larga data, propia de la prensa escrita masiva decimonónica. Como herramienta que permitía al diario una cercanía con los sectores populares, históricamente vulnerables al delito y la violencia, se constituyó en la crónica de la vida cotidiana. Décadas más tarde, la televisión aportó a la información primero en un formato casi de diario leído, para abrirse luego al noticiero con modalidades del entretenimiento. Por eso entra en la agenda la noticia sobre el crimen en los 70, y muy rápidamente convirtió a la seguridad y la delincuencia en nota destacada que pretende poner en relación el delito con la gobernabilidad. El soporte audiovisual es referente ideal para tal propósito y supera a la noticia escrita, que no puede registrar rostros y llantos, pena y desesperación. En la actualidad, vemos el delito cuando se produce desde las cámaras de seguridad callejeras, una modalidad retórica peligrosa: mucha violencia sin filtro y la imposibilidad de verificar un rostro hacen de tal tipo de notas una suerte de escena de ficción. Solo aporta al miedo y el escándalo. Suma al sensacionalismo.

¿Qué dice esta tendencia de nuestra sociedad?

La crónica policial es clasista: hay víctimas buenas y otras no tanto, las que no merecían el padecimiento y las que quizás se lo buscaron, su curriculum vitae, los rostros familiares, su casa, el barrio en que vivía lo delatan. También hay amarillismo, la cámara exhibe el dolor de la víctima o de su familia, muestra escenarios comunes que se tiñen de terror con la descripción simplificada del hecho criminal en los zócalos. Es una noticia que incluye también aportes de expertos en psicología y psiquiatría forense, criminología, derecho penal, que repiten y buscan legitimar, con los modos pertinentes de la comunicación gestual, el espacio que ocupa el acontecimiento en la sociedad. La banalización del crimen se cristaliza en un desvío: la investigación judicial se lleva a cabo por individuos que ni pertenecen a la justicia ni han estado en contacto con la causa, pero igualmente construyen una noticia. Hay discursos y metadiscursos mediáticos sobre los casos delictivos, y hay operaciones políticas que los tienen como tópico y excusa, fabricando denuncias sobre presunta corrupción o ingobernabilidad, y alimentando el juego del marketing político.

¿La significativa presencia de registros digitales afecta la calidad de las fuentes de información?

El periodismo audiovisual no recurre a todas las fuentes que permitan conocer los sucesos que hacen a la vida cotidiana de todo el país. Hay fuentes imprecisas, como las que circulan informalmente por las redes sociales, los videos caseros. Toda imagen puede ser registrada, dicen los dispositivos inteligentes, y tal registro llega a la audiencia televisiva con algún trabajo de edición y escaso chequeo. Lo que se ve en la televisión como de fuentes no profesionales suele ser el registro de un escándalo. Algunas grabaciones informales, sin embargo, sirven a fines policiales, judiciales, testimoniales. En todo caso, su servicio siempre depende de la verificación de la fuente y del trabajo de producción periodística. No existe el trabajo en crudo, toda nota es producto de la edición. No soy de la creencia de que hay un “periodismo ciudadano”. Hay buenos y malos profesionales del periodismo, los hay que responden al sentido de su profesión y se proponen brindar un servicio público, y los que se asocian al poder concentrado para la construcción de una realidad distorsionada.

¿Qué deberían hacer los medios?

Reflexionar y producir un modelo mejor de programación noticiosa, lo cual incluye la seriedad profesional, la honestidad para la investigación, la voluntad de construir ciudadanía y opinión crítica. No sé si se puede medir la calidad periodística, pero sí se puede evaluar la responsabilidad del periodismo y de las empresas de medios en la construcción de diversas versiones de la realidad. Los medios concentrados son el riesgo más alto que puede acechar a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho a la información, porque en la construcción de la realidad que promueven están las fake news, las grietas, el desprecio a la sociedad, el olvido de la historia, la lucha contra la memoria y la justicia.

A partir del monitoreo de la Defensoría del Público, ¿qué puede decir de la democratización de la comunicación?

No hay democracia en los medios, en la televisión argentina. Hay geografías relegadas y se verifican ausencias de ciertos conflictos –el conflicto social no existiría–, hay actores y actoras sociales que no se ven, quienes luchan por sus derechos tienen escasos minutos al aire. No tener registro televisivo es sinónimo de no existencia. ¿A qué tipo de opinión pública aporta un noticiero sesgado y desbalanceado? ¿Cómo pensamos o imaginamos la realidad y las políticas públicas cuando sabemos mucho de crímenes atroces y poco de derechos laborales? La situación inaudita que vivimos por causa del covid ha puesto en relieve la necesidad de una política para disponer de información televisiva “socialmente necesaria”, como decía Herman Schiller. Podemos coincidir en el poder de atracción que la TV tiene como fuente de información pública en un momento de crisis mundial como el que vivimos. La pluralidad de voces es indispensable, porque así se puede hacer un país inclusivo y una ciudadanía generosa. Cuando no hay un derecho a la información satisfecho, cuando la noticia es formalmente un commodity, y un capital en juego en el campo político, sin garantía de federalismo, cuando no se habilita el derecho a ser sujeto de la información y a que su barrio, su ciudad, su provincia sean objeto de información, entonces padecemos una información televisiva excluyente, clasista, desigualitaria, sesgada. Todavía hay muchos feos, sucios y malos en la noticia de la televisión abierta.

Feb 3, 2021 | DDHH, Novedades

El 20 de diciembre de 1976 dos soldados vestidos de civiles interceptaron a Antonio Vargas cuando volvía del trabajo. Le pidieron su documento y sin ninguna delicadeza lo metieron en un Chevrolet 400 de color naranja con cuatro puertas y una carrocería baja y rectangular de líneas simétricas.

Una capucha negra tapó sus ojos por la fuerza. Apenas pudo registrar el transporte de adelante: una camioneta del Ejército. Mientras el auto avanzaba, un soldado lo desnudaba. Después de unas pocas cuadras, Vargas y sus secuestradores se bajaron del auto para pisar tierra en un lugar todavía incógnito. La capucha imposibilitaba su visión para evitar cualquier capacidad de reconocer dónde se encontraba. Sin embargo, bajó los ojos hacia el fin de la tela negra que apretaba su cabeza y distinguió unos borceguíes policiales. Minutos después comenzó el simulacro de fusilamiento. Un procedimiento de carácter ficticio que hizo tambalear la existencia de Vargas por unos segundos.

La primera declaración de Antonio Vargas fue en 2011 en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad de la Provincia de Buenos Aires. El 31 de octubre del 2012 se sentó otra vez en el tribunal a contar la misma pesadilla. Después del simulacro de fusilamiento, lo obligaron a subir unas escaleras hasta el salón de la picana. La represión militar durante la última dictadura en Argentina tenía muchas caras. Su principal intervención hacía foco en la generación de un dolor físico inmensurable a través de la aplicación de corriente eléctrica en el cuerpo. Un castigo corporal prolongado.

—Casi me perforan el pene, me pusieron un fierro en el oído y perdí el conocimiento. — declaró Antonio Vargas en 2012. El único medio que lo publicó por entonces en testimonio fue Tres Líneas de La Plata.

Vargas fue trasladado a un lugar que no recuerda, hasta terminar en la Comisaría Tercera de Lanús. Lo que sí recuperó fueron las distancias breves entre cada recorrida. En su testimonio asegura que el lugar de su tortura fue el predio abandonado en dónde se encontraba la fábrica textil Campomar antes de su quiebra. A unas pocas cuadras de la Comisaría Tercera.

El juez Antonio Pacilio insistió en conocer los indicios que llevaban a Vargas a esa idea. Antonio todavía recordaba los ruidos de las máquinas y el apellido de uno de los represores: Moreira, un oficial que prestaba servicio en aquel predio. Antonio Vargas también denunció a tres oficiales de la policía bonaerense que actuaban en la Comisaría Tercera. Lepez, Lamagna y Velázquez fueron sus torturadores, del segundo lugar de reclusión.

El sobreviviente de la dictadura Antonio Vargas declaró que lo llevaron secuestrado a la fábrica Campomar.

Campomar

En el siglo pasado, en Valentín Alsina, partido de Lanús, funcionó una de las fábricas más emblemáticas del conurbano bonaerense. Fundada a finales del siglo XIX por Juan Campomar, albergó en sus años de mayor producción a más de tres mil trabajadores. Don Campomar —como solían conocerlo— y su esposa María Scasso de Campomar, recalaron en la Provincia de Buenos Aires, luego de emigrar al país desde Mallorca, España. Comenzaron un viejo telar que años más tarde se convirtió en una fábrica de casi seis hectáreas sobre la Avenida Remedios de Escalada.

Durante la década del treinta, la fábrica alcanzó su auge mediante la producción de telas y lana, abasteciendo a la demanda local y también a la internacional. Al amanecer, emergía desde la fábrica el sonido de una fuerte sirena. Era hora de levantarse para comenzar la jornada laboral. Elvecindario, que en ese entonces ya era un barrio fabril, acogió a Campomar como su principal fuente de trabajo.

Unos años después, Campomar S.A. expandió su producción y abrió dos nuevas plantas (en Avellaneda y en Belgrano) en donde trabajaron cerca de cinco mil personas. A partir de los años sesenta, la inestabilidad económica que vivía el país inició el declive de la fábrica: se declaró en quiebra en 1972 luego de una estafa acusada por la familia y adjudicada a los hermanos Abraham e Isaac Torres.

La planta de techos altos y ventanales extensos que aún hoy recubren casi todas las paredes, es un punto de referencia para los vecinos del barrio. Sus ambientes gigantes, abandonados y tomados por los pastizales, solo funcionan como un espacio de disputa entre los vecinos, el sector privado y el Estado. Sus techos oxidados pueden verse desde las seis calles con las que tiene intersección el terreno desde la Avenida Remedios de Escalada: Darragueria, Lomas Valentina, Yatay, Valparaíso, Coronel Murguiondo y Armenia.

Sobre la calle Yatay, tres cuadras al norte, se ubica la Comisaría Tercera de Lanús. En las paredes color ladrillo de su entrada un cartel con letras blancas indica: aquí se cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado. Desde allí, como desde las demás intersecciones, Campomar se asoma por su gigante estructura, sus rejas altas y sus paredes blancas y resquebrajadas. Casi un siglo después de la fundación de Campomar, la cronología de su historia tiene un vacío marcado. Lo que sucedió después de 1972 hasta el retorno de la democracia, es una incógnita que aún permanece.

La Comisión de Vecinos de Campomar se opuso a que se realice un desarrollo inmobiliario en el predio.

Vecinos

La mañana del martes 26 de junio de 2012 el anuncio del intendente Darío Díaz Pérez encendió las alarmas de los vecinos de Lanús. Un acto daba comienzo a la construcción de dos mil quinientos departamentos en el predio abandonado de Campomar con la inversión de la empresa ElectroIngeniería y el Banco Nación.

Unos meses después, se formó la Comisión de Vecinos por Campomar. Una organización vecinal que pedía la investigación y justicia por los hechos ocurridos años atrás en esos terrenos. “Algo teníamos que hacer con las cosas que sabíamos, porque en las investigaciones y en los organismos de derechos humanos Campomar no existía”, cuenta Juan Ayala, fundador de la Comisión. Los vecinos de Lanús se organizaron bajo una misma causa y recuperaron historias, rumores y el testimonio del sobreviviente Antonio Vargas. En treinta días pasaron de ser cuatro integrantes a 50.

La Defensa, un diario digital del barrio de Lanús, publicó en 2013 el certificado de dominio del predio. En 1976, el terreno fue inscripto en el catastro 4417-Lanús (25) Partida 105249 A, como compra de SEGBA -empresa pública de energía- con hipoteca simultánea a favor de la Financiera AION. Una compra sin subasta ni licitación. Así, Campomar quedó custodiada por personal militar armado. La empresa eléctrica fue disuelta durante la presidencia de Carlos Menem y sus tareas quedaron divididas en tres áreas controladas por EDESUR, EDENOR y EDELAP. En noviembre de 1999, el Secretario de Obras Públicas resolvió la venta directa del inmueble. En el certificado del Registro de la Propiedad del 12 de diciembre del 2000 el inmueble -Campomar- pertenece al Estado. Catorce días después, se operó la venta e hipoteca a favor de la Financiera Raisin S.A. Una empresa constructora que forma parte del Grupo Chateau de la Corporación Puerto Madero. Esta corporación es una empresa estatal regida por el derecho privado comercial.

Desde el cierre de la fábrica hasta 1980, hay testimonios que aseguran haber escuchado gritos y disparos en sus alrededores. Cuando se hacía de noche, aterrizaban helicópteros sobre los escombros abandonados y entraban autos por el portón del frente. Las calles de la fábrica amanecían con los restos de la actividad desconocida que sucedía puertas adentro: ropa sucia y arrugada, con perforaciones de bala.

En 2012, el pedido de investigación de los vecinos fue elevado a la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo presidido en aquel entonces por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. El fin era hacer una presentación formal ante la justicia. El recurso de amparo fue presentado ante La Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de La Plata. Unos días después, bajo el expediente 2692/SU, se ordenó la detención de las obras por un plazo de treinta días y la intervención del Equipo de Antropología Forense (EAAF).

Entre los testimonios de los vecinos se sumó el de una docente de biología ya jubilada. En 1980, Teresa Piccolo realizó una excursión al predio con sus alumnos. La idea era tomar muestras de los materiales que se asomaban entre el barro y los yuyos crecidos, para después analizar en clase. Ese día, dos niños encontraron un cráneo. Un resto humano ya inerte de textura escamosa y un color crema oscurecido con la tierra y el tiempo.

Dentro del plazo dispuesto por la justicia se llevaron a cabo distintas investigaciones. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hizo su intervención en noviembre del 2012. Después de una visita a la fábrica, el equipo dio su respuesta: no parecía un lugar de inhumación de cuerpos. Sin embargo, en ningún centro clandestino reconocido hasta el momento se habían encontrado cadáveres enterrados, solo en el Pozo de Arana, en La Plata.

—En este lugar no se encontró ningún cuerpo porque no era la modalidad habitual de la represión enterrar en centros clandestinos de detención. Se utilizaban los cementerios municipales o los aviones que iban al Río de la Plata. — remarca Luis Fondebrider, presidente del EAAF.

En noviembre de 2012, el Equipo Argentino de Antropología Forense ya había realizado su trabajo. Su labor específica se reduce a las inhumaciones clandestinas, aunque este no haya sido el modus operandi de los asesinatos y desapariciones durante la represión militar. Por eso, el Equipo propuso que para realizar una investigación exhaustiva, era necesario utilizar aparatos de geofísica en zonas acotadas, explica Fondebrider. En consecuencia, Gabriela Domínguez, vecina de la Comisión por Campomar, denunció el 2 de mayo del 2013 ante InfoRegión, un medio de Lanús: “si se están buscando fosas comunes y no las hay, no las vamos a encontrar y entonces vamos a alentar la construcción. Pero eso no es concluyente sobre si esto fue un centro de detención o no”.

En ese momento, el juez Leopoldo Shiffrin tomó declaración a todos los vecinos de la zona. El informe final dictaminó que no se habían encontrado restos humanos enterrados en el terreno, por lo que el tribunal, ante la disidencia del juez Shiffrin, levantó el recurso de amparo por falta de pruebas.

Las vías para la construcción del megaproyecto inmobiliario quedaron otra vez abiertas pese a la apelación de la Comisión Provincial por la Memoria. “Nosotros creíamos que había que seguir indagando, pero para la cámara federal no fue suficiente”, cuenta Sandra Raggio, directora general de ese organismo. De todas formas, las viviendas nunca fueron construidas. “La decisión de no seguir con el proyecto inmobiliario luego de todo este proceso fue puramente económica por parte del banco y la empresa. No tuvo que ver con un logro judicial”, agrega Raggio.

Las obras se paralizaron a finales del 2012 y es al día de hoy, ocho años después, que la Comisión de Vecinos por Campomar sigue pidiendo que la justicia investigue lo ocurrido en ese predio durante la última dictadura: “En su momento, por conveniencias políticas, la investigación quedó parada. Existen múltiples testimonios de vecinos que declararon ante la justicia haber visto cosas: helicópteros, retenes militares, disparos. Lanús es un lugar que ha sido muy golpeado por las dictaduras. Muchos integrantes de alto rango salieron de acá, conocían el lugar a la perfección, los lugares que podían ser funcionales para secuestrar gente, torturarla y matarla”, agrega Raggio.

La dificultad de estudiar estos baldíos tiene que ver con la falta de precisiones, y en realidad, de investigar, se tendrían que investigar todos los baldíos de la Provincia de Buenos Aires, le explicaron los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense a Juan Ayala.

Circuito Camps

Dos investigaciones en simultáneo: mientras los Vecinos por Campomar se reunían con funcionarios del gobierno de Cristina Fernández para apurar la investigación, el 19 de septiembre de 2012 el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata dictó sentencia firme a las condenas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el denominado Circuito Camps. Dieciséis militares fueron condenados a prisión perpetua, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolatz. Otros siete hombres recibieron sentencias entre veinticinco y doce años de prisión. En las noventa audiencias que duró el proceso judicial salieron a la luz hechos que involucraban a 280 víctimas y a seis de los veintinueve centros clandestinos que se conoce que conformaban el circuito.

“Aquí en la Argentina vivimos una guerra con todas sus características y formalidades. Por supuesto que en el combate hay muertos, hay heridos y hay desaparecidos”, dijo el entonces jefe de la policía federal, Ramon Camps, en una entrevista en 1982 en 60 minutos por el canal ATC. La red de centros clandestinos que funcionó en la Provincia de Buenos Aires entre los años 1976 y 1983 llevaba su nombre. Ramón Camps, era el encargado de decidir el destino de las vidas de los detenidos.

El Circuito Camps tenía sus bases en las dependencias de la Policía de la Provincia y funcionó en al menos nueve partidos del conurbano bonaerense. La Brigada de Investigaciones de La Plata, la Comisaría 5ta, o el destacamento de Arana son algunos de los centros clandestinos que más desaparecidos cargan en su historia. Cada centro cumplía una función específica dentro del circuito. El funcionamiento en red hacía que los detenidos fueran trasladados de un espacio a otro.

—La particularidad del Circuito Camps es que los lugares que se utilizaron como centros clandestinos de detención eran las propias comisarías de la provincia. Los detenidos eran llevados a brigadas, campamentos, lugares con policías, que además seguían funcionando como tales. Por eso, para las personas que estuvieron secuestradas en estos centros específicos fue más fácil el proceso de identificación visual. — advierte Guadalupe Godoy, abogada querellante en juicios de lesa humanidad.

La Comisaría Tercera de Lanús es una de las dependencias que la policía provincial utilizó como espacio represivo durante aquellos años. A solo tres cuadras de la ex fábrica Campomar, el característico operativo en red que utilizaba el ejército genera la necesidad de indagar sobre su posible relación. “Las reconstrucciones sobre aquellos lugares que no eran establecimientos oficiales deben hacerse a partir de testimonios de las personas que estuvieron ahí”, explica la abogada Godoy.

Algunos centros clandestinos mantienen hasta el día de hoy sus fachadas, sus entradas y sus puertas. “Siguen siendo bastante parecidos y siguen estando ocupados por la policía o por el ejército», explica Luis Fondebrider. Muchos -ex- centros clandestinos gozan de la impunidad de no ser descubiertos porque los cuerpos asesinados no fueron enterrados en sus cercanías. Entonces, el valor de los testimonios pasa a ser un factor fundamental para el comienzo de una investigación. Sin embargo, a veces insuficiente para el aparato judicial.

“La información sobre centros clandestinos en la Provincia de Buenos Aires se vincula con testimonios de gente que estuvo secuestrada en esos lugares y después salió en libertad y con investigaciones de la justicia”, explica Fondebrider, el presidente del EAAF. Con esa información se definió la existencia de lugares que seguían bajo control oficial. Algunos fueron más grandes y funcionarios varios años. Otros eran únicamente de paso y solo se decidía qué hacer con las personas secuestradas.

Pacto entre caballeros

En la jerga popular un pacto entre caballeros significa un acuerdo informal entre dos hombres. Es un arreglo tácito que implica el beneficio mutuo de los participantes en la medida que el pacto se mantenga. No requiere un contrato legal ni escrito, sino que prepondera la mutua confianza.

A 44 años del último golpe militar en Argentina hay genocidas que murieron antes de ser juzgados. Uno de ellos fue Ramón Camps. Algunos viven los últimos años de su vida en la cárcel o con prisión domiciliaria, y otros descansan sin que sus identidades hayan sido descubiertas. Hay militares genocidas de los que no se conoce la cara ni el nombre. Por eso, la tarea de verdad y justicia no prescribe con los años. Más bien, es un proceso que encuentra sus dificultades en los pactos de silencio y que enuncia sus victorias cuando una familia conoce la verdad sobre un hijo o un nieto desaparecido. Nora Hochbaum, directora del Parque de la Memoria explica: los espacios de memoria contribuyen a la reparación, no solucionan el dolor ni reparan las ausencias. Son lugares donde la sociedad puede encontrar de manera colectiva un espacio que no dé cabida al olvido.

“La verdad es lo que nos falta todavía. Los militares nunca rompieron el pacto de silencio. Nunca dijeron nada. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con los desaparecidos? ¿Qué torturas impartieron? ¿Dónde están los registros de todo lo que hicieron?” se pregunta Hochbaum.

Un plan sistemático de represión implica la existencia de archivos, carpetas, expedientes, listas, y fotografías que organizaron de forma minuciosa el aparato represivo estatal. Todavía existen archivos confidenciales de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, agrega Luis Fondebrider. Los militares borraron sus huellas y escondieron las pruebas que los delataban. Se deshicieron de los cuerpos que mataron y de los lugares en los que actuaron.

Sin embargo, al calor de las exigencias de los organismos de derechos humanos y de la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, surgieron las políticas de memoria, verdad y justicia. En 1983, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y se realizó el Juicio a las Juntas. Más tarde, los Juicios por la Verdad durante la presidencia de Néstor Kirchner fueron el comienzo de más de 600 causas. Cada juicio por los delitos de lesa humanidad, trajo información, más causas, nuevos nombres de desaparecidos y de represores, explica Nora Hochbaum. “Antes la gente no se animaba mucho, pero cuando el Estado hace políticas de derechos humanos, poco a poco eso trae un ejemplo. La gente, familiares, amigos y sobrevivientes dan sus testimonios”, agrega.

El camino de reconstrucción de la historia deja preguntas sin respuesta. En el 2018, murió Luciano Benjamín Menéndez. Uno de los militares que condujo la represión en el Tercer Cuerpo Militar del Ejército y que fue condenado a prisión perpetua en Córdoba. Este hombre, como muchos otros militares, fue vinculado con al menos ciento treinta y nueve causas por delitos de lesa humanidad. Tuvo trece condenas y fue quien rompió el récord de prisiones perpetuas recibidas en la historia argentina.

Menéndez se sentó de manera sucesiva en diferentes tribunales sin exclamar ni una palabra. Llevó consigo un silencio incómodo y absoluto. Una cara sin expresión, sin palabras, sin detalles y sin respuestas. El hombre que pergeñó un pacto de sangre con sus colegas con el objetivo de salvar el honor militar y esconder atrocidades. Con su defunción, surgieron algunas dudas: ¿se rompe, de a poco, el pacto de silencio entre los militares?

Según el Proyecto Desaparecidos, hubo alrededor de 340 centros clandestinos a lo largo y ancho del país. Alrededor, al menos, aunque sea; esos son los números de lo conocido. No son cifras estáticas. Hay secretos militares escondidos bajo sus alfombras y sus lápidas que se enfrentan con una política de derechos humanos que es modelo en el mundo entero.

Es en ese limbo en dónde se encuentra Campomar: entre el pacto inquebrantable entre caballeros y la fuerza de quiénes se organizan todavía para seguir pidiendo memoria, verdad y justicia.