Mar 28, 2019 | DDHH, Novedades

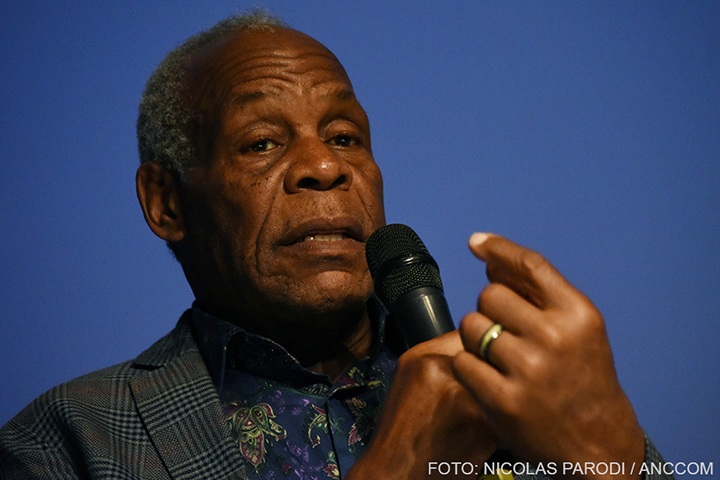

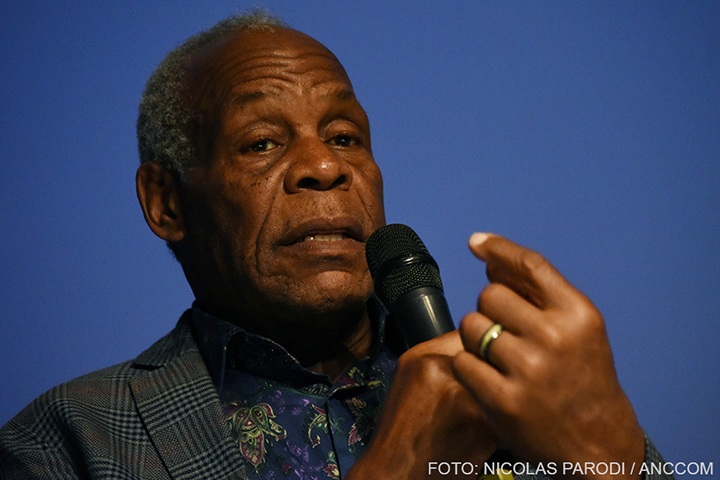

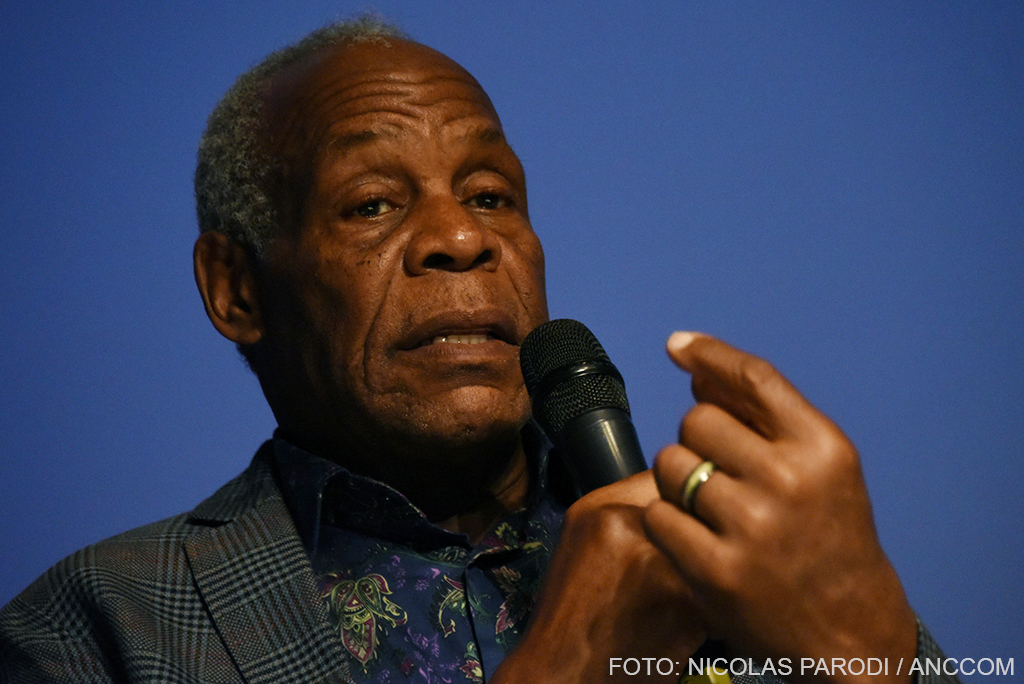

Danny Glover fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña.

“Cada vez que tengo un encuentro como este, en algún modo reafirma mi propia vida en los 72 años que he tenido en este planeta, identificando modos de conectarnos”, dijo Danny Glover sentado en el fondo de un pequeño local de Villa Crespo con un mate en la mano, entre niños, jóvenes, adultos y ancianos de la comunidad afrodescendiente argentina. El actor estadounidense -que dice que primero fue ciudadano- habló rodeado de libros y diarios sobre la historia de los pueblos afrodescendientes de América, detrás de una barbería decorada con imágenes de Malcolm X, Angela Davis, Prince, las Panteras Negras y la Mona Jiménez.

Hubo algo especial en la conmemoración en el pasado jueves 21 del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Antes, durante y después del evento principal en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la atención se posó principalmente sobre la presencia y la voz de un célebre visitante: Danny Glover, actor del cine hollywoodense, embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas y, sobre todo, activista desde hace dos décadas por el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes de América Latina.

Por unos pocos días, hasta el sábado 23, Glover participó en una serie de eventos públicos y entrevistas con medios argentinos, con su foco puesto en la coyuntura política actual y el estado de la discriminación racial, no sólo en América Latina, sino en todo el mundo. Junto su compatriota James Early, académico del Instituto Smithsoniano y compañero en sus viajes por América Latina desde el comienzo, denunciaron en sus apariciones públicas y entrevistas el resurgimiento de la violencia racista en el mundo, tomando como ejemplo las políticas del gobierno de su país natal, los asesinatos de afrobrasileños y el ascenso de gobiernos de ultraderecha en Europa. Hijo de activistas por los derechos civiles y laborales, y simpatizante de toda la vida de las luchas sindicales en su propio país, Glover además expresó su admiración por Lula da Silva y su continuo apoyo al chavismo en Venezuela. En el proceso, el estadounidense recibió el reconocimiento de Ciudadano Ilustre de la Ciudad por parte de la Legislatura Porteña. Asimismo, estuvo presente en la proyección de Zama, película de Lucrecia Martel (que Glover produjo), y destacó la importancia para el futuro de la creación de un programa de becas para estudiantes afrodescendientes y de un Núcleo de Estudios Afrolatinoamericanos y de la Diáspora Africana en la UMET.

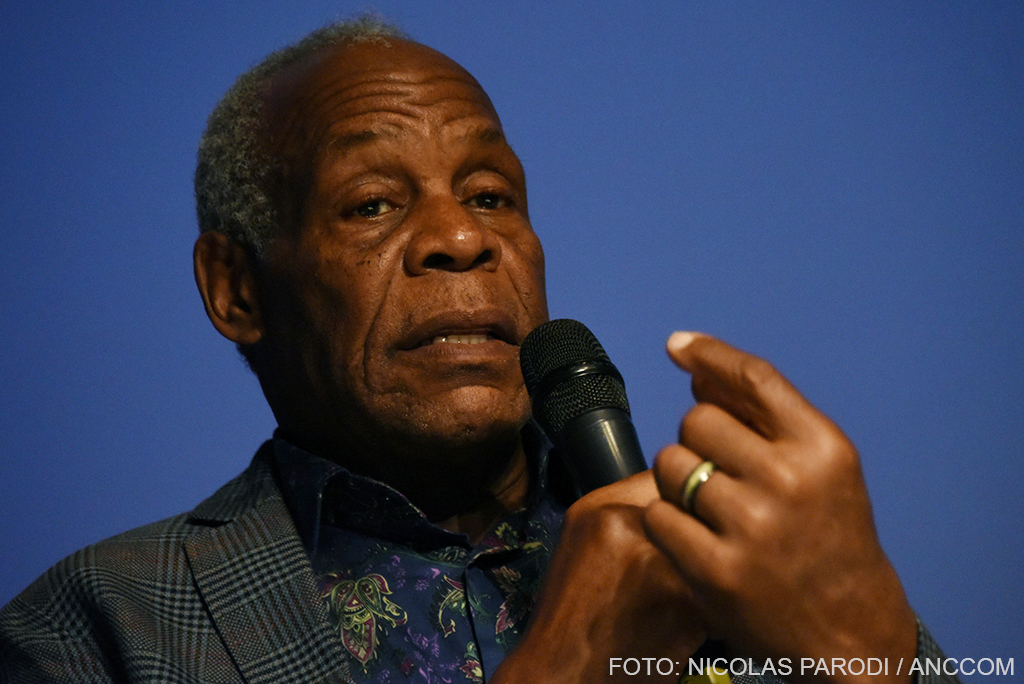

El actor estadounidense escuchó las historias de los afrodescendientes argentinos.

Hubo otro suceso que contó con la presencia tanto de Glover como de Early, y que marcó un contraste significativo en tono y contenido. En la noche del miércoles 20, ambos participaron en una reunión con jóvenes activistas y sus familias en un local de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) en el barrio de Villa Crespo. Allí, en el Espacio Malcolm, los dos estadounidenses entablaron un diálogo íntimo, centrado ya no en la coyuntura política global actual, sino en la historia, la herencia y las conexiones compartidas entre las comunidades afrodescendientes.

Glover y Early dedicaron los primeros momentos de la reunión a oír a las personas reunidas ahí, para conocerlas individualmente. Uno por uno, todos hablaron de su procedencia, de los vínculos compartidos, y de sus ansiedades y esperanzas como parte de una comunidad devastada por los siglos pasados e invisibilizada en el presente. Con Early haciendo las veces de traductor, Glover contó entonces de su propia historia y las de su familia. Habló sobre ser bisnieto de esclavos, nieto de agricultores pobres del sur profundo de los Estados Unidos e hijo de trabajadores que militaban por los derechos civiles y laborales.

“Soy un depositario de todas esas historias –explicó-. Yo maduré en una época en que mis padres eran padres jóvenes en un momento de grandes transformaciones en la historia de mi país, y estaban involucrados como trabajadores postales y como organizadores sindicales. Y lo que recuerdo es la imagen de ellos y la imagen de un movimiento que coincidieron el uno con el otro. Entonces yo soy quien soy por todas esas dinámicas, estas historias de mi familia, de mi comunidad”.

Glover fue productor de Zama, la película de Lucrecia Martel.

Glover habló de su madre, en particular, como una anomalía dentro de su comunidad, al ser la primera en la familia en conseguir un título universitario, haciendo de ella una mujer autorrealizada y moderna. “El término ‘feminista’ no era un término que debía adoptar. Ella había nacido en él”.

Recordó además sus propias experiencias políticas, previas a su entrada al mundo del espectáculo, desde sus años en el gobierno de San Francisco, su ciudad natal. “Mucho antes de aceptarme como artista, me vi a mí mismo como ciudadano. Como niño, como joven adulto, como estudiante y como un trabajador en desarrollo comunitario”.

Señaló la importancia de la relación entre su ciudadanía y su trabajo profesional como actor y en la labor cultural como lo que lo llevaron hasta aquel espacio y esa comunidad en Buenos Aires, así como en el resto de América Latina. “Ciertamente lo que me ha informado, y que ha sido vital para mi propio crecimiento, es lo que los afrodescendientes están haciendo en esta región”, dijo Glover. “Creo que sus voces son críticas en este momento de incertidumbre política y, por lo tanto, mi responsabilidad es amplificar sus historias y la conexión que todos tenemos como descendientes de África y como ciudadanos transformativos”.

Así, Glover y Early se posicionaron como quienes deben complementar, no sustituir o hablar por los afrodescendientes de América Latina. “Pienso que tenemos una oportunidad para avanzar en nuestros trabajos, para identificar nuevos espacios de interacción frente a nosotros”.

Entre comentarios sobre el valor del compañerismo entre ambos, Early enfatizó el lugar de las relaciones interpersonales y la acción colectiva: “Nuestra relación de los últimos veinte años es un ejemplo: cada uno de nosotros necesitamos ayuda del otro. Esta perspectiva de que hay individuos singulares, líderes singulares, no existe realmente. Porque somos seres humanos, y nuestra característica fundamental es social”.

Esta idea la extendieron a las grandes figuras de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, incluyendo al padrino político de Glover, el artista Harry Belafonte. Muchas de estas figuras, explicó Glover, no sólo se conocían entre sí, sino que hasta compartían experiencias del todo ordinarias. “Harry Belafonte -dijo Glover-, contaba una historia sobre cuando tenía diecinueve años y trabajaba en la oficina con W. E. B. Du Bois y Paul Robeson, y alguien le preguntó qué hacía, y él dijo que los ayudaba con café y té. Es el tipo de historias hacia las que uno gravita. Estas eran colaboraciones cercanas entre artistas que eran ciudadanos y no sólo estrellas aisladas de la comunidad.”

Danny Glover visitó la sede de la DIAFAR, en Villa Crespo.

En vistas al futuro, y a la responsabilidad de las generaciones más jóvenes, Glover citó a Paul Robeson, “gran hombre y gran humanista, que alguna vez dijo que cada generación hace su propia historia y es juzgada por la historia que hace. Porque las perspectivas que mi madre y padre tenían sólo me dieron una plataforma para las ideas que iban a emerger en mi generación. Por eso es tan importante establecer esas plataformas para que las ideas se puedan realizar a sí mismas en las nuevas generaciones”.

“Nosotros como afroestadounidenses”, cerró Early, “tenemos un palco bien alto, a pesar que sufrimos, a pesar de luchar adentro. Hay una tendencia a mirar a los afroestadounidenses como el modelo a seguir. ‘Pero ustedes tenían a King’. ‘Ustedes tenían a Malcolm X’. Ustedes tenían su propio Malcolm X, su propio King. Pero ustedes deben rescatar su propia historia y determinar cómo llegaron aquí. Ustedes están sentados en los hombros, en las capacidades intelectuales de sentido común, y también de intelectuales formados en las universidades, de afrodescendientes que nacieron aquí. Sus fundamentos no están con Danny Glover y James Early. Sus fundamentos están aquí. Hay historias que necesitamos rescatar. Hay que informar este momento. Hay que visionar un futuro”.

“Estoy en el último capítulo de mi vida”, concluyó Glover, “y no saben cuán importante es para mí tener esta conversación. Porque algo que siempre pienso es cómo estas ideas que veo aquí, y veo en otros lugares en el hemisferio, podemos unificarlas y replicarlas y compartirlas”.

Mar 27, 2019 | Comunidad, Novedades

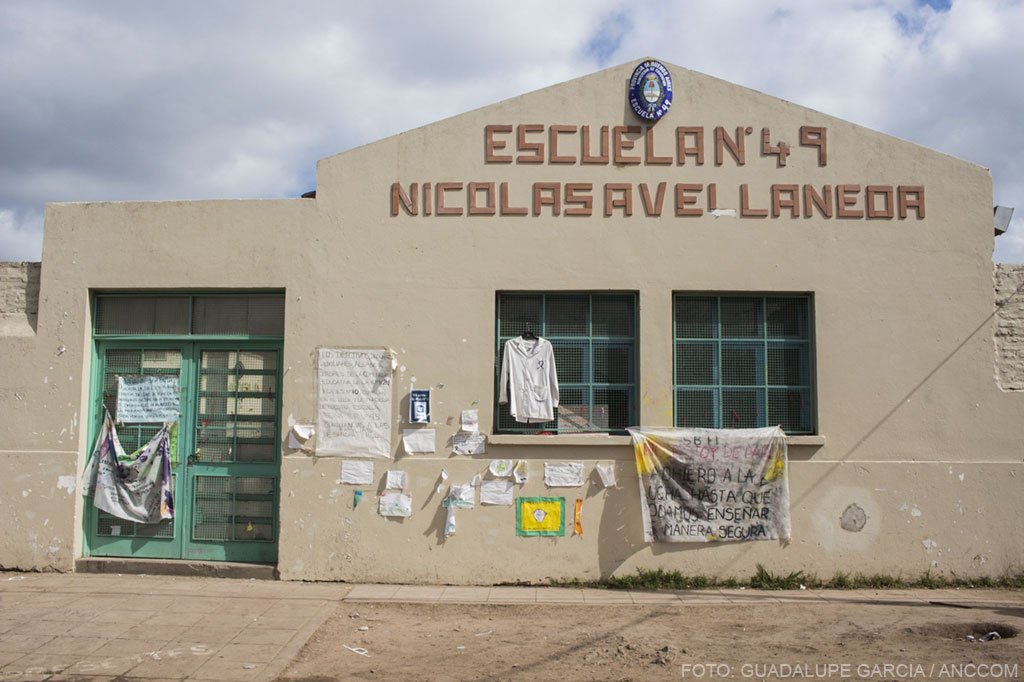

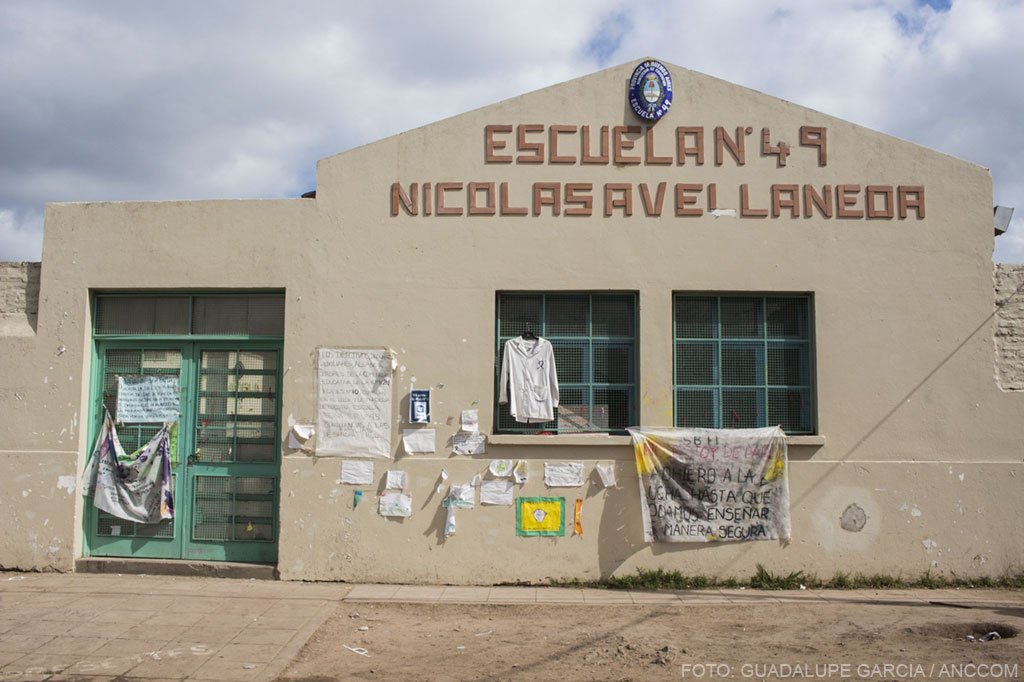

Con techos que se caen en plena clase, irregularidades en las remodelaciones y nuevas aulas que no alcanzan –de tan pequeñas– para albergar a la matrícula, el escenario de las escuelas bonaerenses se presenta igual de accidentado que el año pasado. A casi ocho meses de la explosión en la Escuela N° 49 de Moreno, que causó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, la desidia y la falta de respuesta de las autoridades siguen siendo las mismas.

Previo a la tragedia, en junio de 2018, había trascendido un escandaloso audio de WhatsApp del –por entonces– director de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires, Mateo Nicholson, dirigido a una colaboradora, donde el funcionario hablaba de inventar presupuestos y de inflar valores para las obras en las cocinas escolares, justo antes de una reunión con María Eugenia Vidal. Nicholson debió tomarse licencia y, más tarde, el 24 de agosto, renunció, tras ser denunciado por fraude en perjuicio de la administración pública por la senadora de Unidad Ciudadana María Teresa García. En medio de este bochorno, el 2 de agosto, una garrafa en mal estado terminó con las vidas de Sandra y Rubén. Dos meses después, la fiscal platense María Eugenia Di Lorenzo archivó la denuncia contra Nicholson por “falta de pruebas”.

Frente al abandono estatal, se formó la comisión “Familias por la Escuela Pública de Moreno”. En diálogo con ANCCOM, Gustavo Azas, miembro de la agrupación y padre de dos alumnos de la Escuela N° 36 del Barrio La Victoria, comenta: “En septiembre ya querían abrir las escuelas como estaban, como las habían cerrado al momento de la explosión. A los días se detectó que en la mayoría de los establecimientos educativos de Moreno había fugas de gas y fallas edilicias así que por eso se suspendieron las clases. Y ahí nos pusimos al tanto de la paritaria docente que se había firmado en 2011, que incluía doce puntos de habitabilidad que empezamos a exigir que se cumplan a rajatabla”.

La escuela N49 de Moreno, un mes después de la explosión de 2018.

Ese mismo mes, la Provincia se comprometió a realizar obras en las escuelas y se creó un comité de emergencia para su seguimiento conformado por representantes de los gremios ATE, SUTEBA, UDOGBA, padres, directivos y docentes. “Era algo inédito que las familias participen en la mesa de discusión de la educación pública –recuerda Azas–, cada referente exponía la situación de su zona. Seguimos durante el verano todos los sábados por la tarde haciendo difusión, repartiendo folletos entre los vecinos para mostrar cómo estaba la situación de las escuelas de Moreno por la hermeticidad que había”.

“El año 2018 –prosigue Azas– terminó sin clases en Moreno, salvo el jardín N° 60 y la secundaria N° 77 de la Perla que habían sido construidos en 2017. Los docentes se manejaron con continuidad pedagógica. Es decir, los chicos iban a buscar a las escuelas fotocopias una vez por semana y las completaban en sus casas. Ya que los chicos necesitaban contacto con los maestros para llevarlas a cabo, se dieron casos de clases en plazas o en los patios de los colegios que estaban en condiciones, ya que otros están en peligro de derrumbe”. La mayoría de los establecimientos morenenses comenzaron este mes el ciclo lectivo, aunque alrededor de 20 primarias permanecen cerradas.

Azas se refiere a la Escuela N° 36, a donde van sus hijos: “Se otorgó la habilitación por mail el domingo 10 de marzo. El lunes a la noche había llovido, entonces el martes cuando fuimos a la reunión para comenzar las clases detectamos filtraciones en el techo y los padres presentes firmamos un acta rechazando la habilitación hasta que se termine la obra. La empresa que estaba trabajando tenía solamente dos obreros, al otro día vinieron dos más, también para la secundaria N° 76 que está al lado, es el mismo edificio”. Hace poco se contrató a otra pero las deficiencias continúan. “Les pedimos que por favor refuercen las trabas en las puertas. El año pasado se instalaron seis ventiladores y se robaron tres. Los que quedaron los sacamos y los pusimos a resguardo. Han sustraído material didáctico, elementos de sonido, lo que encontraban a su paso”, se lamenta Azas.

Escenario repetido

El último 14 de marzo tres niños resultaron heridos en clase por la caída de mampostería en la Escuela Primaria N° 25 que comparte edificio con la Secundaria N° 33, en el barrio Los Cachorros, Del Viso, partido de Pilar. Fabián Domínguez, docente del establecimiento, relata: “Ese salón tenía ya una grieta hace rato, dentro de esa estructura que cayó había ladrillos. Son chicos de 6 años, estuvieron en observación, eran tres. A uno le lastimó el pie y los otros en la cabeza. A uno le dieron un par de puntos. La escuela está cerrada desde entonces. El viernes 15 de marzo hubo un abrazo simbólico con la presencia de dirigentes gremiales de todas las áreas y en todo el distrito se decretó un paro. Nos dijeron a los docentes del secundario que armáramos un plan de contingencia para entregar fotocopias y que los chicos hagan tareas en sus casas, que la escuela iba a permanecer cerrada hasta nuevo aviso”.

Pedazos de mampostería cayeron sobre tres chicos de seis años en una escuela de Pilar. Uno debió recibir puntos de sutura.

Mientras, terminando el mes, aún hay profesores que no conocen a sus alumnos. “Se corre el rumor de que se van a construir algunas aulas nuevas, necesarias ya que la dirección funciona como preceptoría, portería, sala de profesores y recepción. No sé si se van a construir esas aulas. Me llama la atención que aparezca la plata ahora y no durante estos tres años de gestión de este Consejo Escolar. ¿Ahora tienen recursos y antes no? Y si tenían, ¿por qué no los habían usado? ¿A dónde va el dinero?”, se pregunta Domínguez.

Como tantos maestros, Domínguez va de una escuela a la otra para completar su salario. Como docente también de la Secundaria N° 21 y la Primaria N° 16 “Islas Malvinas” del Barrio La Lonja de Pilar, cuenta que él “daba clase en el laboratorio, un lugar bastante incómodo porque eran muchos chicos”. “A la vez –señala– están construyendo aulas muy pequeñas donde entran veinticinco alumnos cuando hay cuarenta. Tenía un pizarrón nuevo hermoso que no podía usar porque los bancos estaban pegados, no había lugar para caminar”.

Sin obras sustanciales a la vista y con múltiples anomalías en el arranque de las clases en todo el Conurbano, nada parece haber cambiado mucho desde la tragedia de la Escuela N°49 de Moreno, que por otra parte está impune. Para lo que sí es diligente el Gobierno bonaerense es para perseguir a docentes, como Enrique Elías, Marité Arias y Gabriel Castillo, delegados de SUTEBA Moreno que participaron en las asambleas de octubre de 2018 y que todavía hoy tienen sumarios abiertos por reclamar condiciones dignas de trabajo.

Mural homenaje a Sandra y Rubén en la Escuela N49 de Moreno.

Mar 27, 2019 | Géneros, Novedades

Mercedes D´Alessandro, Ana Malimacci y Tina Gerhäusser analizaron el lugar de las mujeres en la economía.

Niñas, adolescentes, mujeres adultas, trans, féminas de todas las edades se sintieron convocadas en el Teatro Nacional Cervantes el sábado 23, por la Asamblea de Mujeres. El evento, que comenzó a las 11 y se extendió hasta pasadas las 22, incluyó las ideas de numerosas personalidades entre las que se destacaron: Dora Barrancos, Nora Cortiñas, Diana Maffia y Rita Segato, entre otras.

En ese contexto, a las 17: 30, se desarrolló la charla “De la fábrica incendiada al techo de cristal: trabajo y desigualdad de género”. La exposición tuvo como eje la desigualdad de oportunidades y la explotación hecha carne en los cuerpos femeninos, ya sean empleadas domésticas, ejecutivas, políticas o migrantes. Con moderación de Liliana Hendel, la economista Mercedes D’Alessandro, la socióloga Ana Malimacci y la periodista alemana Tina Gerhäusser expusieron sus perspectivas.

Invisible

“Hay un montón de horas que se dedican a un trabajo particular que no está pagado en ningún recinto de nuestras vidas. Es el trabajo que hacemos las mujeres en los hogares: cocinar, lavar, planchar, cuidar a los niños y niñas o a alguna persona enferma o que tiene alguna discapacidad. Son jornadas larguísimas”, explicó Mercedes D’Alessandro, fundadora de Economía Feminista, una asociación civil que inicialmente comenzó como un medio de comunicación para difundir temas que hacen a la desigualdad de las mujeres desde lo económico y desde la perspectiva de género.

Una encuesta en Argentina sobre el uso del tiempo, arrojó que, “en promedio las mujeres dedican alrededor de 6 horas diarias a las tareas domésticas, casi una jornada laboral adicional a la jornada laboral paga”, afirmó la economista. “Esto es algo que, en la economía, como ciencia, ha estado invisibilizado porque estudiamos lo que tiene precio. Pero que no tenga un precio, no significa que no tenga un costo”.

D’Alessandro subrayó que, en Argentina, las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos que los hombres. Pero, además, cuando las mujeres tienen trabajos precarios de media jornada, considerados como ‘changas’, ese distancia trepa a un 38%.

Las trabajadoras precarias son el 37% del total de las trabajadoras. Dentro de ese conjunto, el rubro que se impone en Argentina –igual que en toda Latinoamérica- es el de empleada doméstica. Ese rubro, a la vez, posee un 76% de tasa de informalidad.

La economista citó otros ejemplos paradigmáticos, como las maestras y las enfermeras. Estas profesiones han sido tradicionalmente femeninas, desde 1800 en adelante. No solo que suelen ser tareas mal pagas, sino que mientras la mujer es la enfermera, el hombre es médico cirujano o quien ocupa el cargo directivo en un establecimiento educativo.

“Cuando nos preguntamos, en Argentina, por qué las mujeres menores de 29 años tienen un 21.3% de desocupación –explicó D´Alessandro-, podemos entender que nos cuesta más conseguir un empleo en ese rango etario, porque existe la posibilidad de que seamos madres. La maternidad es un factor de penalización en el mercado laboral”.

Rita Segato, Nora Cortiñas, Diana Maffia y Dora Barrancos fueron algunas de las participantes en las jornadas del Teatro Cervantes.

Distancias

Ana Mallimacci, trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de Filosofía y Letras e investiga temas relacionados con la problemática de la migración y el género. “Las mujeres migrantes están sujetas a similares condicionamientos que los varones que migran -dijo-. Pero hay ciertas especificidades: la maternidad marca un punto de inflexión en las trayectorias y no sucede lo mismo con la paternidad. Muchas veces deben sumar, entonces, al trabajo no remunerado de cuidados, la necesidad de sostener económicamente al hogar porque muchas de estas mujeres son de hogares monoparentales”.

El envío de dinero no es suficiente para ser “una buena madre”, ironiza Malimacci. Al igual que el resto de las mujeres, cuando migran con sus hijos e hijas, estén en pareja o no, la feminización de los cuidados, condiciona su forma de inserción laboral.

“Sobre los varones migrantes se puede pensar que van a trabajar y se van a ir –señaló-, pero cuando aparece la mujer migrante, se lee como un indicio de deseo de permanencia. Y cuando permanecen los migrantes es cuando se pueden cometer abusos, especialmente con bienes y servicios del Estado”.

La segunda cuestión que destaca la socióloga es que las mujeres migrantes, sin importar sus credenciales en su lugar de origen, suelen insertarse en empleos vinculados al sector de cuidados remunerados. Mal pagos, porque se suponen no calificados. Además, agregó, subyace un debate moral acerca de si esa persona es ‘de confianza’.

¿Quiénes cuidan lo que nosotras no podemos? ¿En qué condiciones lo hacen? ¿Cuánto de las consignas del feminismo más clásico descansan en ese trabajo mal pago y precarizado que solo realizan algunas mujeres? ¿Es posible pensar un feminismo que deja afuera a estas mujeres? El cuidado, parece, no solo está mal distribuido entre varones y mujeres, sino entre mujeres por cuestiones de clase, raciales y étnicas.

La periodista Tina Gerhäusser, entre otras cuestiones, investigó la migración en Mali. En el debate, aporta que “en su afán de avanzar, una mujer que le paga a otra, transfiere la responsabilidad de la carrera”. Las mujeres en posición de mando en Alemania, según ella, sufren un quiebre cuando tienen un hijo o hija, porque pierden ingresos, ganan el 61% de lo que ganaban antes.

«Las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos que los hombres», dijo D´Alessandro.

Mandatarias

D’Alessandro destaca que en Argentina hubo presidentas. Además, reflexiona sobre el hecho de que cuando Cristina Fernández de Kirchner ocupó su cargo, durante dos períodos, fue la primera vez en la historia de Latinoamérica que hubo cuatro mujeres presidentas al mismo tiempo; Dilma Rousseff en Brasil, Laura Chinchilla en Costa Rica y Michelle Bachelet en Chile. En la historia de nuestra región hubo solamente 10 mujeres presidentas. “Este dato, en 2019 nos debería llamar la atención, porque hoy, por ejemplo, a nivel mundial hay un 10% de mujeres al mando de sus países. Y en este momento, en América Latina y también en América del Norte, no encontramos a ninguna mujer al mando de su país”.

Una experiencia interesante para mencionar en la actualidad es el gabinete de ministros del mexicano López Obrador que tiene paridad por decisión política. Por primera vez, además, en el país azteca funciona un parlamento de mujeres. Sin embargo, D´Alessandro advierte: “A las mujeres nos sientan a hablar de los temas de las mujeres y a mí, como economista, por ejemplo, me llaman para tratar temas de género y economía y no para hablar del dólar, de la crisis, de la devaluación, como si pudiese opinar solo de trabajo doméstico.”

“Este año hay elecciones en Argentina y hay una ley de paridad que se obtuvo en el año 2017, que implica que debe haber 50% de varones y 50% de mujeres intercalados –recuerda D´Alessandaro-. Cuando inició su gobierno Mauricio Macri, había un 13% de mujeres en el gabinete. Ahora hay un 20, por la reducción de carteras. Hoy los lugares que tienen mayor participación de las mujeres son la Cámara de Diputados y el Senado. En el Congreso hay en promedio un 38% de mujeres. Ellas llegaron a sus puestos a partir de la ley de cupo, de 1991, que postula que tiene que haber un 30% de cargos ocupados por mujeres. Donde no hay estas cuotas de género o de paridad, las mujeres no llegan”.

Gerhäusser explica que en Alemania hay ley de cupo, en los consejos de administración, en el ámbito de los funcionarios. También en la Deutsche Welle, donde trabaja. “Incluir cupos es solo una parte, también está el deseo de crecimiento ¿Por qué no puede haber modelos más flexibles para conducir una empresa? Creo que tener una carrera es como tener un hijo, se le pone pasión y también el derecho a desgastarse. Los empleadores ponen presión para producir. En Alemania si bien hablamos de estos temas, no pasa nada.”

Liliana Hendel avanza un paso más: a la exigencia de cupos, también le suma sororidad. “Tenemos la experiencia de una enorme cantidad de mujeres que tienen un pensamiento mucho más patriarcal y misógino que los hombres. De ninguna manera es la biología la que define las alianzas. Lo saben quienes están en el colectivo de la disidencia sexual y lo sabemos las mujeres que hemos visto con alegría la llegada de otras a ciertos puestos y después nos encontramos con una enemiga de nuestros propios derechos. También esto tiene que ver con señalar los límites de la exigencia de la paridad, porque no solo es necesario más mujeres feministas al frente. Sin estudios de género y sin un compromiso con esos estudios en la función, con la biología no alcanza”.

Mar 27, 2019 | Deportes, Géneros, Novedades

Amnisty Internacional organizó un partido de fútbol mixto por la igualdad de género.

Es sábado a la mañana y el azul y rojo de la cancha del polideportivo de San Lorenzo se está mezclando con verde y amarillo. Adentro, jugando, hay actrices, cantantes y futbolistas de distintos géneros con la remera de Amnistía Internacional y periodistas con el pañuelo a favor de la legalización del aborto sujeto en las muñecas.

Van, vuelven, salen de la cancha, firman autógrafos, festejan sus goles a los gritos. Uno de los equipos lo tiene a Juan Pablo Sorín de capitán, el otro a Macarena Sánchez. Y acompañando están Thelma Fardin, Dolores y Tomás Fonzi, Miss Bolivia, Sebastián Domínguez. Todos participan de «Me la Juego por la Igualdad», el partido que organizó el organimo defensor de los derechos humanos para celebrar la profesionalización del fútbol femenino y continuar visibilizando las desigualdades de género que aún persisten.

«El aborto todavía no es legal, es un año de elecciones y necesitamos saber qué políticas de género va a tomar cada partido con sus representantes», dijo Mariela Belski, tras el encuentro.

Desde la profesionalización de la primera división del fútbol femenino el pasado 16 de marzo todo se vive diferente: Este deporte, que no excede la lógica que impera en todos los otros demás, logró empezar a mitigar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres: las jugadoras, por primera vez en la historia, van a cobrar por jugar. Claro, todavía ni por asomo lo que cobran los jugadores.

Maca Sánchez, precursora en esta lucha, comenta que para ella fue muy importante el empoderamiento que vivió durante los últimos años. «Desde 2015, con la primera marcha #NiUnaMenos, se nos dio el empujón que nos faltaba para levantar la voz, para poder reclamar lo que nos corresponde».

La jugadora, que está en un litigio legal después de que su club, el UAI de Urquiza, la despidiera en enero de este año sin ninguna indemnización, sueña que en un futuro esta inclusión llegará no sólo a todas la divisiones del fútbol, sino “también a todos los deportes.”

Goles, humor y autógrafos en una jornada que desbordó de alegría.

Las gradas desbordan de alegría. Están llenas de familias tomando mate, grupos de amigas que saben el nombre de cada una de las chicas que está peloteando y de a algún que otro fanático del club que se acercó a pasar la mañana.

Adentro de la cancha, los límites sociales y culturales que no permiten a las mujeres tener los mismos derechos laborales y las mismas garantías que tienen las categorías masculinas en casi todo el resto del mundo, no se notan.

Mónica Santino, ex futbolista y entrenadora de fútbol femenino del Club `La Nuestra`, de la Villa 31, no deja de hacer pases, mientras que Juampi, no para de meter caños, como si todavía tuviese la camiseta de la selección puesta.

Afuera, comenta que se siente orgulloso de “acompañar la lucha” y lo comparte con Damián Stazzone, campeón mundial de Futsal, quien acota que le parecía “arcaico vivir en un país como el nuestro, que tiene el fútbol como estandarte, y que a pesar de eso, les costó tanto este triunfo.”

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía en Argentina y organizadora del evento, también se puso la camiseta: “Estamos celebrando. San Lorenzo nos abrió las puertas, pero hay un montón de lugares donde todavía falta. El aborto todavía no es legal, es un año de elecciones y necesitamos saber qué políticas de género va a tomar cada partido con sus representantes. Nos falta un montón de camino. Pero acá, con este partido, estamos festejando de que cada vez es menos.”

Mar 27, 2019 | Culturas, Novedades

Risas, entusiasmo, pasión, pero sobre todo dedicación, es lo se puede percibir de Pequeño Rex, un elenco formado hace un año por chicos con discapacidades diferentes que deja en claro que el teatro es algo que no entiende de barreras y que no hay edad ni condiciones requeridas para poder expresar lo que uno siente arriba del escenario.

Ubicados en Flores, en el Hogar y Centro de Día Los Jazmines, y tras presentarse por primera vez en el III Festival Internacional de Teatro y Discapacidad este grupo abrió sus puertas a ANCCOM para contar desde adentro su preparación y trabajo.

Con su obra titulada Mundo difícil, Pequeño Rex trata diversos temas como los prejuicios sociales, el amor, la actualidad del país y situaciones de la vida cotidiana. Sentados en ronda y de a uno, los actores van enseñando sus personajes y demostrando orgullosos el avance que fueron adquiriendo luego de un año de ensayo. Rocío Pinella, codirectora del grupo, confiesa que ver la evolución de sus alumnos y que ellos mismos reconozcan los frutos de lo que lograron es lo que más la potencia a continuar con este proyecto. “Estamos juntos en esto, es algo de ida y vuelta en donde todos proponemos ideas y participamos para la construcción de la obra”, explica.

Su director, Darío Szraka, recalca que ellos no buscan ser inclusivos sino más bien amplios: “Sabemos que el grupo tiene sus particularidades, pero son éstas mismas las que representan su identidad y su lenguaje. Nuestra propuesta es hacer teatro. No queremos que sean condescendientes con nosotros, simplemente porque logramos hacer una obra, la idea es que el público se siente y disfrute de la función”.

“Estamos juntos en esto, es algo de ida y vuelta en donde todos proponemos ideas y participamos para la construcción de la obra”, explica Rocío Pinella.

Por otro lado, Carlos Nievas, uno de los integrantes del elenco, afirma que el reconocimiento del público es lo que lo llena y le permite seguir actuando. “Actuar es una forma de expresar nuestros sentimientos y que la gente reconozca el trabajo es algo que te alienta a ir en busca de más”. También Rosa Faraone quien forma parte del grupo, comparte su entusiasmo y resalta que “representar distintos personajes y jugar a ser otra persona es algo que le encanta hacer y en donde se siente feliz”.

“A pesar de que sabemos que es complicado, tenemos la fantasía de poder abrir las puertas de la institución al público y hacer funciones a la gorra. Creo que sería interesante ese vínculo con gente que venga a ver esta clase teatro experimental”, concluye Darío Szraka.

Mar 25, 2019 | DDHH, Novedades

Nueve desaparecidos que vivieron en el barrio fueron homenajeados por los vecinos de Parque Chas.

Dentro del marco de la conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Colectivo Barrial de Parque Chas llevó a cabo por segunda vez el festival Memoria Viva, para homenajear a vecinos y vecinas desaparecidos en la última dictadura cívico militar. La plaza «Dominguito» Sarmiento –bautizada en el barrio como Plaza de la Memoria– se colmó de familias el sábado 23 de marzo para ser parte de un evento comunitario cuyo ejes centrales fueron el recuerdo, la solidaridad y la expresión artística.

Carteles y cantos que gritan Nunca Más. Nombres y apellidos en banderines que se vuelan con la brisa. Amigos, familiares y vecinos sonrientes, mirándose a los ojos y disfrutando de una tarde distinta. Desde las 16.30, se montó un sector de dibujo y pintura para niños y niñas, seguido de un show musical infantil. A las 17, una de las organizadoras de Memoria Viva, María Luz Montoliu, dio un breve discurso inaugural y luego se presentaron diversos grupos musicales, teatrales y de danza que se llevaron vítores y aplausos. El festival finalizó con una ronda de baile que incluyó a muchos de los espectadores.

La iniciativa se originó en el año 2017, en vísperas del 24 de marzo, cuando el colectivo tuvo una reunión con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a una tala indiscriminada de árboles realizada en aquella pequeña plaza, situada en las calles Gándara y Gamarra. Por la fuerza de la protesta, se dio una negociación entre las partes y los vecinos lograron conseguir el permiso para plantar árboles nativos que ayudaran a preservar el espacio verde. ‘‘Fue gracias al aporte de la ONG Un Árbol para mi Vereda. Ellos nos donaron los árboles y nos enseñaron a plantarlos’’, indicó María Luz.

La iniciativa se originó en el año 2017, en vísperas del 24 de marzo, cuando el colectivo tuvo una reunión con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a una tala indiscriminada de árboles realizada en aquella pequeña plaza, situada en las calles Gándara y Gamarra. Por la fuerza de la protesta, se dio una negociación entre las partes y los vecinos lograron conseguir el permiso para plantar árboles nativos que ayudaran a preservar el espacio verde. ‘‘Fue gracias al aporte de la ONG Un Árbol para mi Vereda. Ellos nos donaron los árboles y nos enseñaron a plantarlos’’, indicó María Luz.

Dicha acción ecológica cobró un sentido mucho mayor con la propuesta del colectivo de utilizar los árboles plantados para reivindicar a nueve personas desaparecidas que nacieron o vivieron en Parque Chas: Clara María Rossi, los hermanos Luis Eduardo y Eugenio Osvaldo de Cristofaro, Alfonso Nelson Fontanella, Susana Siver, Juan Carlos Guzmán, Domingo Francisco Cristaldi, Adriana María Luján Poch y Esther Balestrino de Careaga, Madre de Plaza de Mayo. Poco tiempo después, se colocaron placas con sus nombres y así quedó sellado un recuerdo eterno. ‘‘El árbol para muchos familiares y organizaciones de derechos humanos es un símbolo de vida y de memoria, porque es testigo del paso de nuestra historia cotidiana’’, expresó la organizadora.

La mañana del día del festival, la plaza amaneció rodeada por una docena de efectivos de la policía y varios empleados de la Dirección de Espacios Públicos, con el argumento de que habían recibido una denuncia anónima sobre la ocupación de ese espacio. María Luz declaró que, al enterarse ella y otros miembros de la agrupación, ‘‘resolvimos hablar con ellos y explicamos que estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre expresión y que nuestra ocupación no viola ninguna ordenanza. Vinimos a conmemorar una fecha fundamental’’. Si bien se autorizó la celebración del evento con normalidad, los miembros de las diferentes fuerzas de seguridad y prevención estuvieron presentes durante toda la jornada.

La mañana del día del festival, la plaza amaneció rodeada por una docena de efectivos de la policía y varios empleados de la Dirección de Espacios Públicos, con el argumento de que habían recibido una denuncia anónima sobre la ocupación de ese espacio. María Luz declaró que, al enterarse ella y otros miembros de la agrupación, ‘‘resolvimos hablar con ellos y explicamos que estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre expresión y que nuestra ocupación no viola ninguna ordenanza. Vinimos a conmemorar una fecha fundamental’’. Si bien se autorizó la celebración del evento con normalidad, los miembros de las diferentes fuerzas de seguridad y prevención estuvieron presentes durante toda la jornada.

El Colectivo Barrial de Parque Chas se formó en 2015 como una asamblea abierta y horizontal de vecinos en resistencia, organizados de manera independiente y sin lineamientos partidarios específicos. Sus miembros llevan adelante diferentes actividades solidarias, culturales y sociales para mejorar la vida en el barrio y defender sus derechos. Entre ellas, han instalado tres postas de reciclaje, realizan proyecciones de películas con cine debate en espacios públicos e invitan referentes políticos de corrientes populares a dar charlas en el barrio.