Jun 12, 2019 | Géneros, Novedades

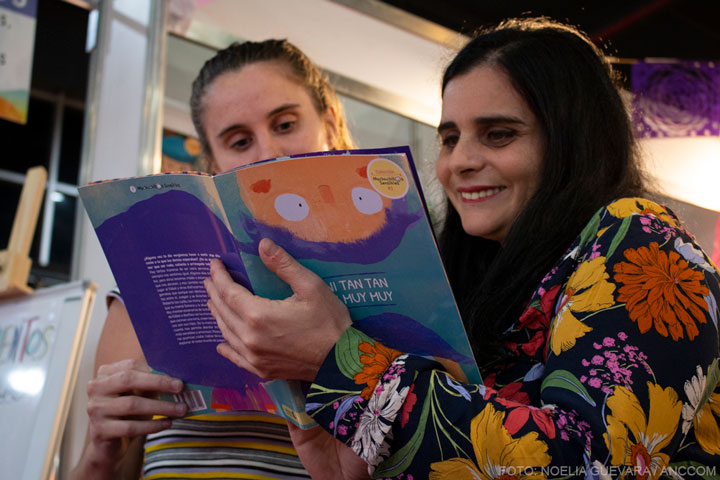

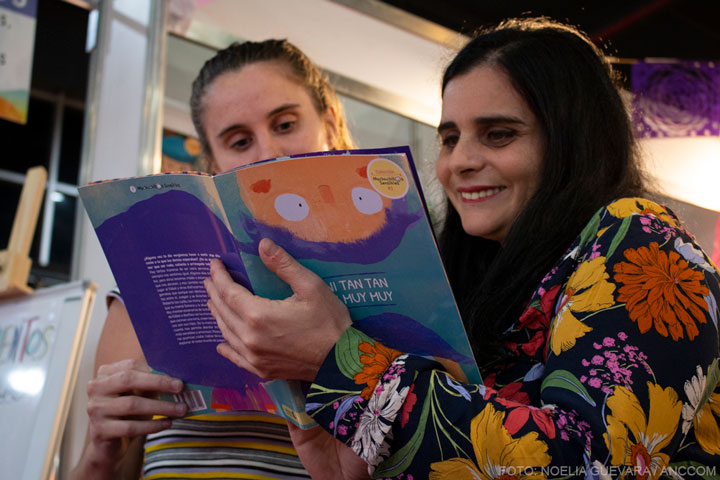

Paola López Cross es la autora de Ni tan tan ni muy muy, un libro ilustrado por Belén Parabúe que integra la colección Muchachitos sensibles. La serie busca aportar textos para chicos con perspectiva de género y que contribuyan a eliminar los estereotipos reinantes en la sociedad. “La idea surgió –revela la escritora- porque cuando, por las noches, le contaba cuentos a mi hijo, no me gustaban. Entonces yo le cambiaba el relato sobre la marcha. Pero cuando él empezó a leer se daba cuenta de lo que yo modificaba y tuve un grave problema. Ahí surgió la inquietud de escribir cuentos para chicos y chicas que tengan una perspectiva de género.

¿Cuál es tu formación?

Soy Comunicadora Social de la UBA y redactora creativa de la «Escuelita de Creativos»; también realicé un Diplomado en Comunicación con perspectiva de género. Desde esas disciplinas comencé a investigar. Y así empezó esta colección: Muchachitos sensibles, con el primer cuento Ni tan tan ni muy muy. En el diplomado hablé con Belén Parabúe, la ilustradora. Somos dos convencidas de que tenemos que luchar contra la violencia de género y preferíamos cuidar la masculinidad de los más chicos, así como los referentes para las más chicas. Nos parecía mucho más fácil trabajar con las infancias, que de-construir adultos y adultas. Este libro es el primero de una serie que queremos hacer, enfocada en dar referentes de masculinidades no machistas, sensibles, empáticas y amorosas para les chiques.

¿Cómo se te ocurrió incorporar a tu hijo en el relato?

Para no tener una mirada adultocéntrica, quisimos incorporar la mirada de un chico, porque estamos convencidas de que los niños y las niñas son libres per se y después, en la socialización, van incorporando un montón de prejuicios que son de les adultes y no de ellos. Entonces quisimos rescatar cómo veía él la belleza, que está más ligada a la empatía, a la ternura, a los colores. Una belleza que no pasa por un modelo estereotipado del 90-60-90 o con las características que imponen los medios.

¿Cómo se refleja esa belleza diferente en tu relato?

Con mi hijo estábamos hablando de la belleza y él dijo que tal cosa era más linda que: “las flores amarillas que crecen en el pasto y más linda que un hámster comiendo su comidita con las manitas, chiquitas, chiquitas, o más linda que una mamá dándole la teta a su bebé”. Entonces nos pareció muy interesante rescatar ese concepto de la belleza, que en realidad es la belleza que enamora, una belleza que no está estereotipada. El cuento está enmarcado en la ESI (Educación Sexual Integral). Trata de la historia de dos hermanitos que son gemelos Ale y Lea, incluso sus nombres tienen un juego que son las mismas letras acomodadas de diferente manera. Ellos son idénticos físicamente pero, sin embargo, cada cual tiene sus subjetividades y sus elecciones. El cuento habla de distintos intereses, de distintos juegos. Los juguetes no tienen género, por ejemplo Trabajamos otra masculinidad visible que es la del papá, un papá súper presente, que escucha lo que les genera a estos dos niñes verse iguales y sentirse diferentes y responde, contiene, avala la diferencia, le da validez, la cuida. Además, este papá cocina y cose. Es un papá que tiene distintas prácticas transversales independientes del género.

¿Trabajaste el rol de madre de otra manera?

Sí, viven con el papá en el fondo de la casa de la abuela y van los fines de semana a lo de su mamá. La mamá ama a sus hijes, el papá y la abuela también y esa es su familia. Trabajamos el tema de los derechos de los niños y las niñas a ser cuidados, a ser escuchados, a ser respetados.

Paola López Cross y María Belén Parabúe, escritora e ilustradora de «Ni tan tan ni muy muy».

¿Hay un cuento que se lee en las palabras y otro que subyace en las ilustraciones?

Las ilustraciones van subrayando una mirada, pero dejan una apertura a distintas interpretaciones. Estamos tratando con primeros lectores y no queríamos hacer un mensaje directo, una bajada lineal, porque justamente no estamos de acuerdo con el adultocentrismo. Entonces queríamos deslizar varios mensajes desde el texto y desde la imagen, para que también despierte otros posibles discursos de les niñes y otras posibles interpretaciones, siempre guiadas con la lectura adulta, teniendo en cuenta los mensajes, las emociones de esos niñes. Ese es otro derecho que tienen: a poder expresar sus emociones, su desconcierto cuando se ven iguales siendo diferentes. Y lo importante es que estos dos hermanitos siempre encuentran la manera de compartir, cada uno desde su subjetividad, sin desaparecer. Eso nos parece importantísimo,, porque en realidad eso es lo que tiene cada ser, que es lo que los hace únicos y únicas. Está trabajado ese tema de cómo compartir sin discriminar al otro, sin anularlo y respetando y dándole lugar a eso que lo hace único o única.

Después de este cuento, ¿cómo se proyecta la colección?

La idea es trabajar una colección de Muchachitos sensibles, que apunte a infancias libres de machismo, libres de una masculinidad no saludable. Queremos darles referentes a los niños, que son los futuros hombres, referentes no machistas, cuidadores, empáticos, que se permitan expresar mediante la palabra lo que sienten, sus emociones. Estamos convencidas de que si queremos terminar con la violencia de género, o al menos hacer todo lo posible para eso, tenemos que trabajar con otros referentes de masculinidad, que puedan ejercer prácticas de cuidado, relaciones de afecto, el contacto físico, todas cuestiones que fueron, desde una mirada machista, monopolio de la mujer o de identidades feminizadas.

Jun 11, 2019 | Comunidad, Novedades

El sábado pasado murió Ana Zabaloy, docente rural que había denunciado las fumigaciones indiscriminadas con agroquímicos y que había sufrido en carne propia los efectos del glifosato. El hecho actualizó las consecuencias de su uso en las zonas agrícolas y ANCCOM relevó distintos puntos de conflicto entre los vecinos, los productores y las autoridades.

En una reciente visita a Entre Ríos, el presidente Mauricio Macri expuso su postura ante el conflicto por la utilización de agroquímicos en el proceso agroproductivo. Catalogó de “irresponsable” al fallo que hizo lugar al amparo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná para que se dejara sin efecto el Decreto Provincial Nº 4.407/2018 que permitía la fumigación en las zonas donde se ubican escuelas rurales. Para que no quedaran dudas de la postura oficial, agregó: “El Gobierno de Entre Ríos tiene que tener en claro que no tiene que destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico.”

Aldana Sasia, abogada especializada en derecho ambiental, integrante del Foro Ecologista de Paraná y de la Coordinadora Basta es Basta-Por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos, asegura que el amparo fue acompañado de una recopilación de casi diez años de imágenes realizadas por el ambientalista Emilio Vitale. Ese material demuestra la escasa distancia de los campos fumigados respecto a los patios de las escuelas. “Acompañamos estudios científicos en gran cantidad y estudios de las escuelas de algunos departamentos que daban cuenta del grado de contaminación que existía en la tierra, agua y aire -señala-; ofrecimos testimoniales y dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, del Comité Internacional de los Derechos del Niño y del relator por el Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Todos eran informes, desde el año 2012 al 2018, que alertaban sobre la situación de los niños en la Argentina por la exposición a los venenos del agro”.

El 28 de marzo aquel amparo fue concedido. Dejó sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias exigidas entre la actividad de fumigación y las escuelas y mantuvo la vigencia de una separación de protección mínima terrestre de mil metros y de tres mil metros para la distancia aérea.

De todos modos, desde las organizaciones ambientalistas aseguran que la solución de fondo vendrá con un cambio en el modelo productivo: «Por este fallo el campo no se va a despoblar. ¡Es mentira que no se puede producir! Sí se puede, sólo que sin venenos, agroecológicamente. Como lo menciona el llamamiento de la Food and Agriculture Organization de los primeros días de mayo, en los que insta a la modificación urgente del modo de producir y ante la necesidad de producir alimentos para el mundo y no forraje, ya que en el mundo sigue existiendo el hambre y cada día se cultiva más«, afirma Sasia.

En tanto, Pergamino es otra zona en la que trascendieron los problemas causados por el glifosato. Allí, el juez Nicolás Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión de la fumigación con agrotóxicos en los campos que rodean los barrios de Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida. La medida se tomó en en respuesta a las denuncias presentadas por Sabrina Ortiz, vecina del barrio Villa Alicia e integrante de la organización “Madres de Barrios Fumigados de Pergamino”. El fallo fue apelado por el gobierno municipal pero la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de Villafuerte Ruzo.

Ortiz inició sus reclamos en el año 2011, cuando médicos especialistas determinaron que tanto ella como sus dos hijos tenían valores muy elevados de glifosato en sangre, poniendo en peligro sus vidas. Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa para alejarse de las zonas fumigadas, ya que los médicos de sus hijos le indicaron “sacarlos de la línea de fuego”, según cuenta. “Mudarnos no fue una decisión -afirma-, entendí que tenía que irme. Nuestros sueños quedaron dormidos en esa casa.” Actualmente, los análisis médicos demostraron que posee 58 veces más de lo tolerable del ácido derivado del glifosato en sangre, su hija 100 veces más y su hijo 120.

La mujer, víctima de la contaminación, sostiene que si bien ella tomó cierta distancia de las zonas fumigadas, otras familias que no llegan a cubrir las necesidades básicas, no pueden recibir la atención médica especializada necesaria y mucho menos mudarse. Al respecto, Ortiz cuenta que vecinos de un barrio privado de Pergamino hicieron tan sólo dos denuncias y la fumigación en los campos lindantes fue suspendida “En cuanto a la salud, hacen diferencia de clase. Eso es criminal. Aprietan con el hambre”, denuncia.

Por otro lado, Santa Fe y Córdoba son claros ejemplos de provincias en las cuales la Justicia no avanza, o hasta retrocede, ante este grave problema que afecta la salud de la población En la primera de las provincias, diversas organizaciones ambientalistas luchan para revocar la Ley Nº 11.723, que regula el uso de agrotóxicos desde el año 1995; normativa que no sólo ya no se adecua al sistema de utilización de esas sustancias, sino que además no da cuenta de la peligrosidad que implica su aplicación.

En Córdoba, en tanto, el 30 de abril, el intendente de Cosquín Gabriel Musso vetó la ordenanza Nº 3735, aprobada el 17 de ese mismo mes en sesión extraordinaria, que prohibía el uso y la comercialización del glifosato en esa ciudad.

En el año 2017, el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, quien actualmente integra el grupo activista “Red de Médicos de Pueblos Fumigados”, se desempeñaba como Subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y tuvo que enfrentar un gran problema sanitario en el barrio periférico de Ituzaingó: 200 vecinos habían contraído cáncer en el último tiempo. Rigurosos estudios demostraron que la enfermedad era contraída por la exposición a agrotóxicos. “Antes era una problemática restringida a los aplicadores, a las personas que los usaban, eran enfermedades laborales, pero con el desarrollo de las semillas transgénicas en Argentina, se ha generalizado su uso extensivo, lo que generó un nivel de contaminación elevado en el ambiente”, señala Ávila Vázquez.

Múltiples estudios científicos demuestran que enfermedades respiratorias, infertilidad, abortos espontáneos, niños que nacen con malformaciones y cáncer, son sólo algunos de los problemas de salud a los que están altamente expuestos los pueblos fumigados.

La doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto y genetista de laboratorio, Delia Aiassa, sostiene que “los trabajos realizados muestran que existe un aumento de daño en el material genético en las poblaciones que habitan localidades rodeadas de campos de cultivo donde se pulveriza con mezclas de agroquímicos con respecto a poblaciones donde no existen estas condiciones ambientales”.

Las autoridades ya no pueden mirar hacia otro lado: el nivel de daño que provocan los agrotóxicos es tan profundo que, según Ávila Vázquez, mientras en nuestro país la principal causa de mortalidad son los problemas cardiovasculares, las personas que habitan ambientes expuestos a la utilización de esos productos mueren a causa del cáncer. Como Ana Zabaloy.

Jun 10, 2019 | Novedades, Vidas políticas

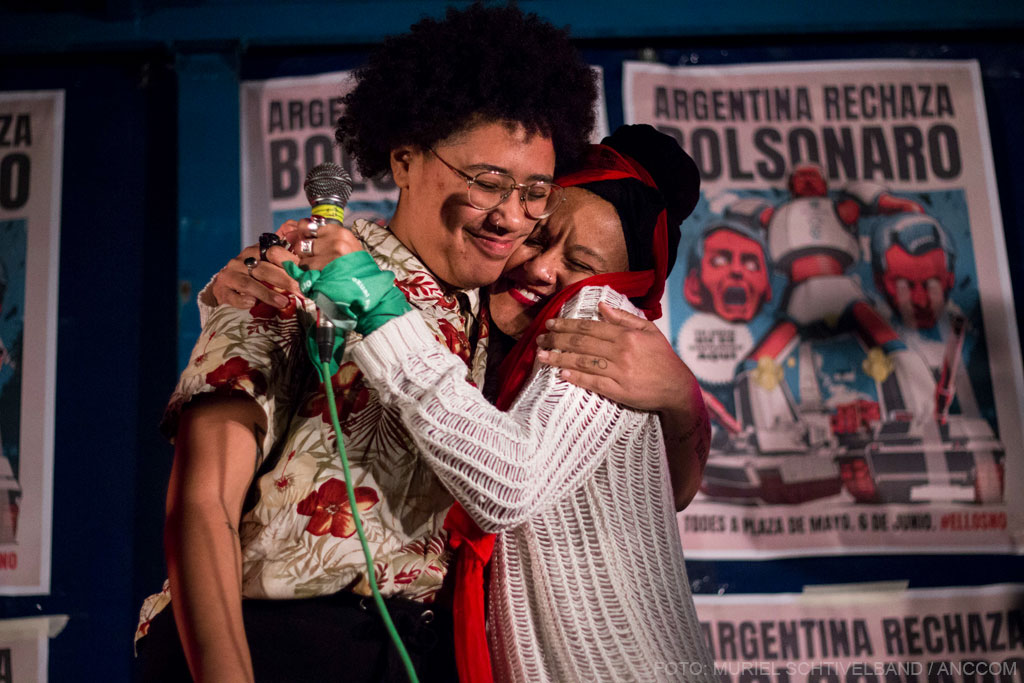

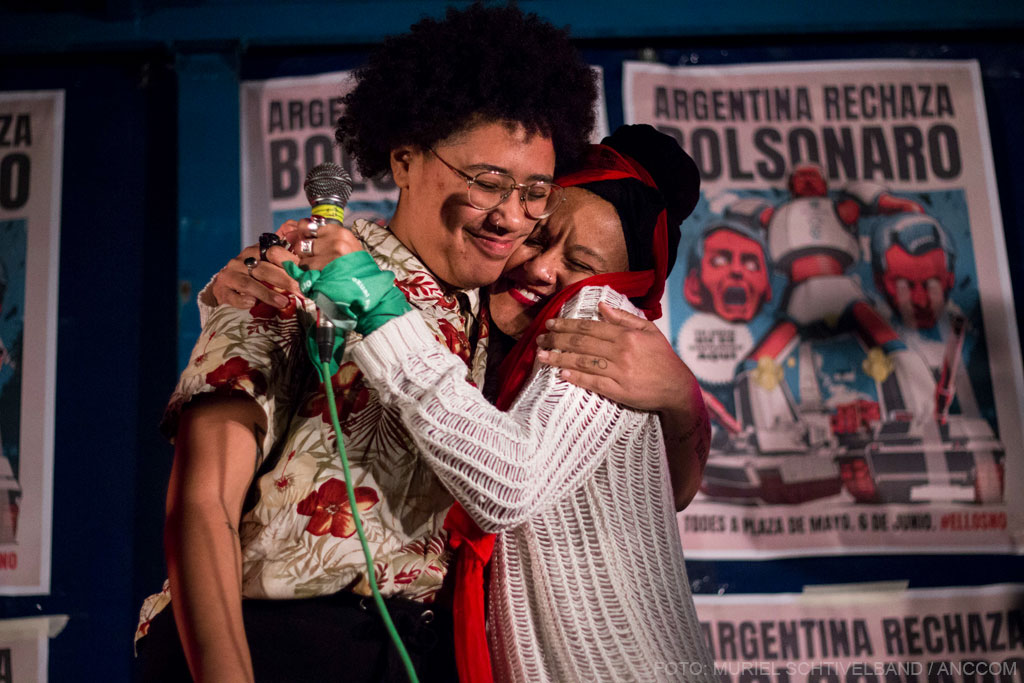

En los momentos previos a la hora pactada, la Plaza de Mayo está medio vacía. Turistas y vendedores de pañuelos, prendedores, sandwiches y golosinas, casi superan en número a las organizaciones ya presentes ahí, con motivo de la movilización en repudio a la visita a la Argentina del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero las mujeres del Nuevo MAS, con cinco bombos y un megáfono, se hacen notar con su canción de protesta mientras el aire a su alrededor se impregna del olor a garrapiñada. Sobre la Avenida de Mayo, ya comienzan a congregarse grupos diversos: estudiantes migrantes de la Facultad de Medicina de la UBA, veteranos afrodescendientes de Malvinas, La Simón Bolívar, Poder Popular y el MTL-CTA. A lo lejos, donde la Avenida de Mayo intersecta con la 9 de Julio, la militancia del FIT comienza su propia concentración en repudio contra Bolsonaro.

A las 19, empieza el festival con un círculo de percusionistas en medio de una multitud creciente, y hablan desde un escenario sobre un camión el trío de presentadoras. La concurrencia, en un principio modesta, se agranda y diversifica. Centenares de personas, muchas de ellas LGBT, responden al nombre de Bolsonaro con abucheos. En sus palabras, las presentadoras recuerdan todos y cada uno de los elementos que componen aquel odio que la marcha y el festival vienen a repudiar: el machismo, la homofobia, el racismo y la apología de la dictadura del mandatario brasileño se cristalizan en un listado de sus comentarios intolerantes, con sus respectivas fechas y lugares. Pero no sólo los prejuicios personales de Bolsonaro son el objeto de crítica. Las presentadoras hablan también de sus propuestas para reestructurar el Mercosur, de su política hacia Venezuela y su apoyo al presidente Macri en las próximas elecciones presidenciales. Para una de las presentadoras, Bolsonaro está llevando a Brasil “al peor de los futuros posibles”.

“No somos minorías y no nos someteremos”, contesta otra al llamado de Bolsonaro a las minorías brasileñas a someterse a la mayoría o desaparecer. Sus palabras confluyen finalmente en el lema de la movilización, hilo conductor de toda la velada: “Tu odio no es bienvenido aquí.”

La música comienza entonces, mientras más y más organizaciones se integran al festival. Los jóvenes de la FALGBT arriban a la vez que el humo de las parrillas se esparce por la Avenida de Mayo, y una banda brasileña toca sobre el escenario. Entre las banderas partidarias y los símbolos del orgullo LGBT, un puñado de mujeres lleva carteles con consignas a favor del veganismo y contra el maltrato animal. Con el paso de la primera hora, la política argentina comienza a tomar un protagonismo cada vez mayor. Luego del primer número musical, le sigue la proyección de un video que recopila los comentarios intolerantes de Bolsonaro, interrumpida por desperfectos técnicos.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, llega al festival justo después del video, y su discurso marca el tono de las intervenciones de las figuras políticas argentinas que intervendrán a lo largo de la noche. Las denuncias contra Bolsonaro se entrelazan con el malestar frente a las políticas del gobierno de Cambiemos en Argentina. El público aplaude a la dirigente de derechos humanos con entusiasmo mientras recuerda a los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y reclama por la libertad de Lula y por la libertad en Argentina. “Basta de despidos, basta de hambre en nuestro país”, proclama Cortiñas. “Macri y Bolsonaro son lo mismo. Defendamos la Patria Grande todos juntos.”

Las personalidades de la mesa de organismos de Derechos Humanos y del Frente Patria Grande sobre el escenario continúan esa línea en sus discursos. La figura de Bolsonaro queda relegada, en las palabras de Pino Solanas y los que lo suceden, a un disparador para denuncias contra las políticas neoliberales del gobierno macrista y una convocatoria para la conformación de un Gran Frente Patriótico. El público acompaña con sus aplausos, pero no todos se unen a las consignas coreadas desde el escenario. La militancia del FIT se moviliza por la Avenida de Mayo, en dirección al festival, pero mantiene su distancia y su propio estilo, sin escenario, y priman los cantos de lucha en lugar de la música brasileña. Antes de las 20, la izquierda abandona las calles, pero arriba en su lugar una columna del Partido Piquetero, enarbolando sus propias banderas rojas.

Mientras tanto, en el festival, trabajadores argentinos despedidos ceden el escenario al retorno de las presentadoras, quienes centran el espíritu del evento nuevamente en su consigna original: “Bolsonaro, tu odio no es bienvenido”. De todas las consignas, esa es la única que recibe una respuesta universal de la multitud que, desde un comienzo, ha sido un crisol de varias causas distintas.

Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades

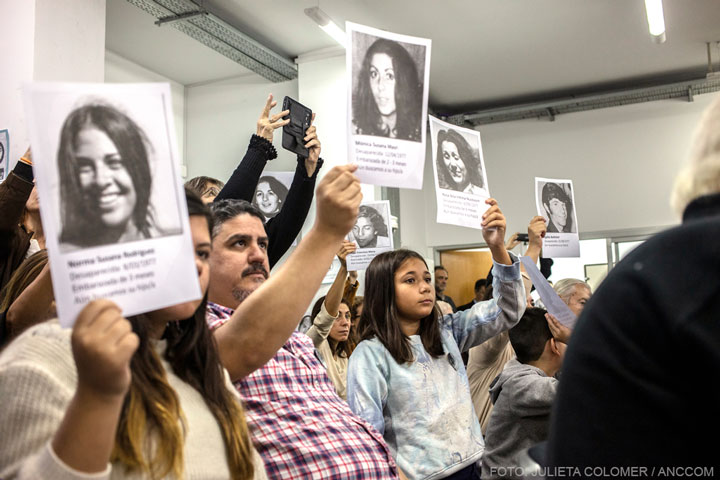

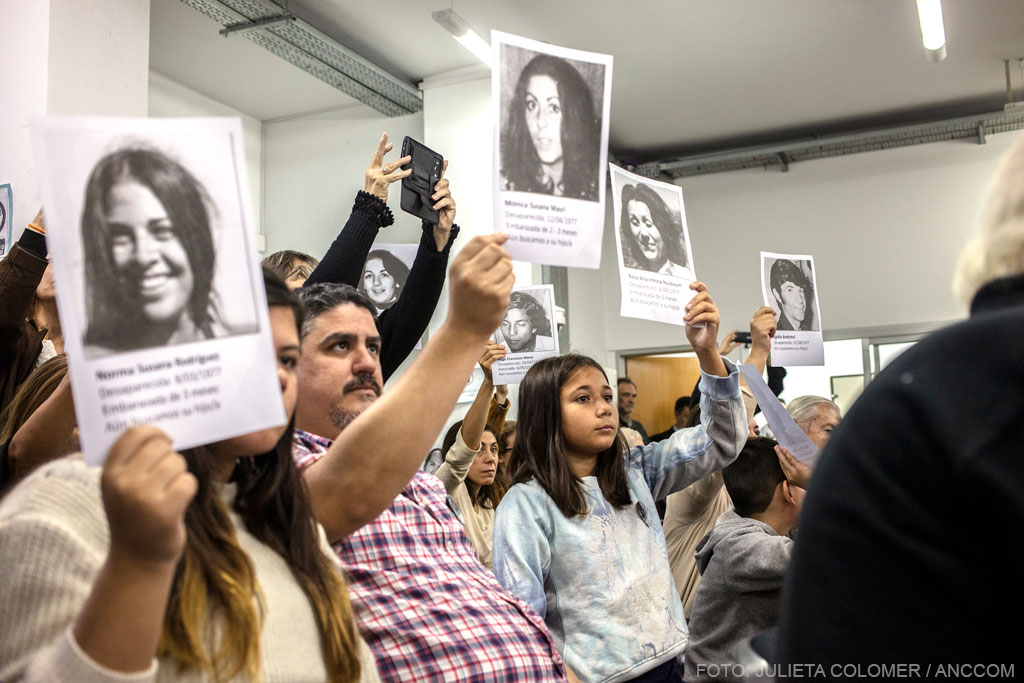

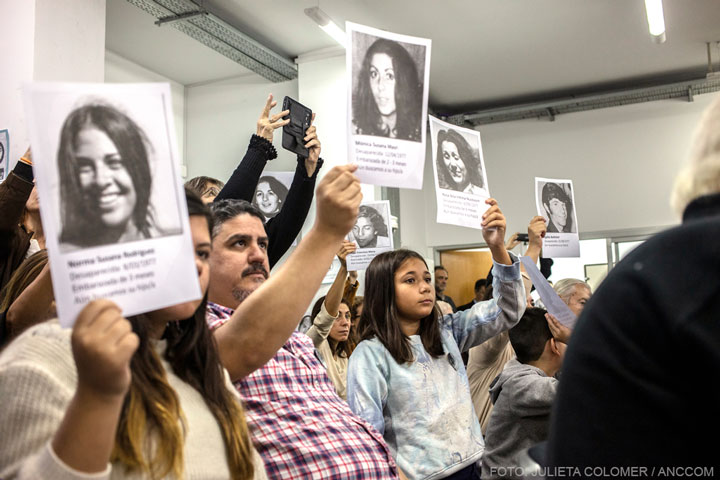

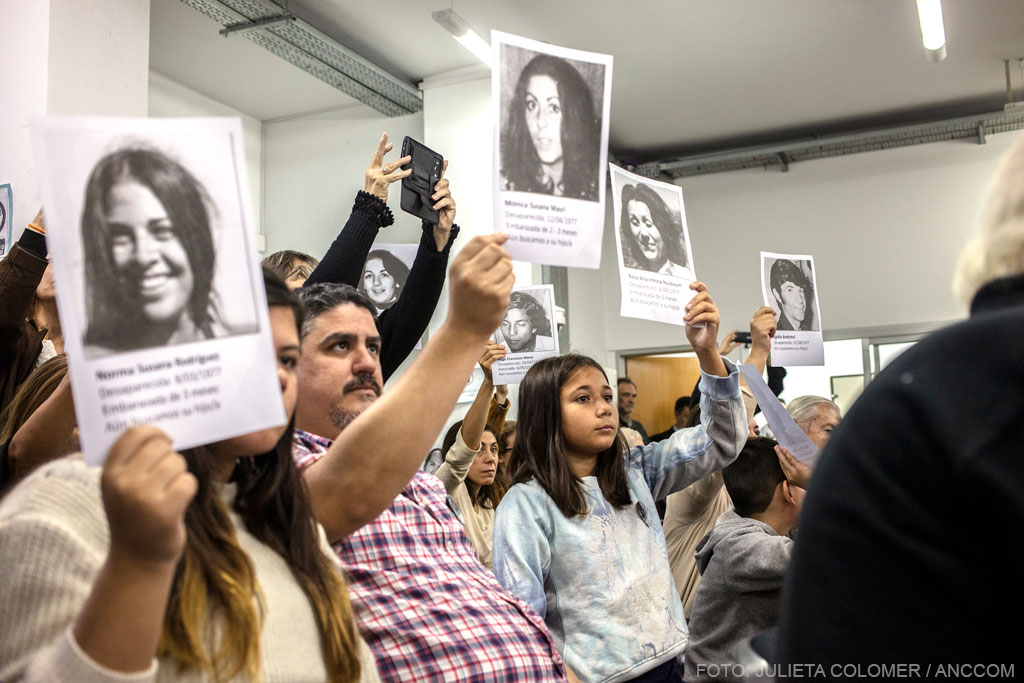

Desde la primera audiencia del juicio, los familiares de las víctimas llenan la sala a la espera de justicia.

“Estaba haciendo el servicio militar a los dieciocho años cuando me secuestraron y me llevaron a Campo de Mayo”, relató Jorge Omar Sosa, el primer testigo de la sexta audiencia de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio, que se encuentra tramitando los casos de los obreros secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz. “Me pusieron una venda y me metieron en un calabozo. Me di cuenta de que estábamos ahí porque tenía una novia en Don Torcuato y conocía el sonido del tren. Se escuchaba cerca”, recordó.

La historia parece repetirse en un sin fin de casos similares: su hermano había sido detenido y nadie sabía nada de él. Una tarde golpearon la puerta y la tiraron a abajo. Era gente de civil y del Ejército. Los insultaron mientras preguntaban por su hermano. “Nos pusieron revólveres en la cabeza y me decían que se iban a llevar a mi mamá y a mí, que iba a estar desaparecido, así de una”, contó. Su mamá estuvo secuestrada y escuchaba la voz de su hijo mayor, al lado, diciéndole que tenía miedo. “Ella decía que era como si se escuchara una grabación, no como si fuera él. La torturaban psicológicamente”, rememoró.

Uno de los días de su detención, vio bajar de un camión a varias personas. Entre golpes y gritos los escuchó decir que eran delegados y secretarios de Mercedes Benz. “Uno se quiso escapar y le tiraron un perro para que lo mordiera. Nunca supe si falleció o si lo llevaron al hospital de Campo de Mayo”, declaró conmocionado. Además de confirmar la presencia de obreros de la fábrica automotriz, también aseguró que varios “vuelos de la muerte” salieron del predio. “Cuando me hacían limpiar los calabozos, veía unos tubitos con un líquido rojo. Eran para dormir a los que llevaban a los aviones”, sostuvo mirando al juez. “Sabía eso porque escuchaba las hélices y vi muchos tambores azules, los que se usaban en la construcción y con los que tiraban a la gente”, añadió.

En la sexta audiencia del juicio, los testigos revelaron la complicidad de la empresa Mercedez Benz con la última dictadura.

La segunda en declarar fue Hilda Fernández que se desempeñó como secretaria del ex director de Asuntos Jurídicos de Mercedes Benz, Rubén Pablo Cuevas, durante la dictadura militar. “La empresa siempre tuvo contacto con el Ejército”, explicó, mencionando que tenían acuerdos comerciales tanto con las Fuerzas Armadas argentinas como con los de otros países. “No veía usualmente militares en la fábrica. Una mañana vi a un general que estaba al frente del Regimiento 602. Se llamaba Balín y había ido a ver a Cuevas”, agregó haciendo referencia a su jefe.

Las preguntas de la querella, compuesta por Pablo Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo y las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, buscaban reconstruir los secuestros a los obreros de la fábrica y las tensiones que se crearon entre los trabajadores y los altos mandos de la empresa. “Más tarde me enteré que habían desaparecido a los de la comisión interna”, agregó Hilda Fernández. En la misma línea, Rubén Aguilar, ex delegado negociador del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), declaró que varios años después otros compañeros le contaron sobre la desaparición de trabajadores. “Secuestraron a los de la comisión interna; a los delegados. Descabezaron a toda la actividad sindical”, cerró.

El último testigo fue Hugo Corsatto, trabajador de Mercedes Benz desde 1971 a 1976. “Había un clima de malestar al interior de la fábrica por el tema de los salarios”, describió. Las tensiones entre los obreros y los empresarios iban en aumento durante los años previos de la dictadura. “En el 74 ya estaban haciendo listas de trabajadores que querían sacarse de encima. Yo pude rescatar una de la oficina de mi jefe de sector”, mencionó y entregó como evidencia una fotocopia con nombres escritos a mano. “Las empresas ya estaban preparando el golpe desde mucho antes. Yo me salvé porque visibilicé la lista al interior de la fábrica”, agregó.

Mientras los conflictos iban en aumento, la participación de los cargos jerárquicos aportando nombres a los militares para la desaparición de personas se hacía más evidente. “En abril del 76 se llevaron a un compañero. Entraron, preguntaron por él y lo fueron a buscar”, dijo Corsatto, remarcando su desconcierto ante la situación porque no había manera de que los militares supieran en qué sección estaban. “Recuperó su libertad. Y lo curioso es que cuando llegó a la casa, tenía un telegrama de la empresa del día anterior donde le decían que por lo que le había pasado, le daban quince días de licencia”, remató con ironía.

Entre las declaraciones de los diferentes testigos, las preguntas de la querella y las objeciones de la defensa, hubo un cuarto intermedio para debatir una oposición de Juan Carlos Tripaldi, abogado de varios acusados en la causa. La estrategia de la defensa se entretejió con el entorpecimiento a las preguntas de la querella. Sin embargo, el debate abrió nuevas aristas para seguir investigando las causas y la participación de la empresa Mercedes Benz con el terrorismo de Estado. “Fue importante porque los testigos confirman la participación de los cargos jerárquicos en la desaparición de trabajadores al apuntar nombres de los militantes más sindicalizados y con conciencia de clase que los molestaban”, remarcó Pablo Llonto, abogado especialista en derechos humanos. “Aunque acá sólo se juzga la responsabilidad de los militares, es necesario entender lo previo para explicar el odio y la voluntad represiva contra el sector de la clase trabajadora que luchaba con dignidad y honestidad por los derechos de los laburantes”, cierra.

¨Para la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Carolina Villella, “fue muy ilustrativo en cuanto a la conflictividad que había en la empresa por la participación que tenían los trabajadores en la actividad sindical”.

Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades

Emiliano Hueravilo nació en la ESMA, es hijo de Oscar Lautaro Hueravilo y Mirta Mónica Alonso Blanco.

No es fácil definir qué es más impactante: si la historia que se proyecta y se narra en las paredes del hoy Museo Sitio de Memoria ESMA -ex Casino de Oficiales de la Armada- o la historia misma de esas paredes, que perciben hasta el día de la fecha marcas, golpes y rasguños de las 5.000 personas que estuvieron allí detenidas-desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar argentina. De entre las víctimas, Oscar Lautaro Hueravilo y Mirta Mónica Alonso Blanco dieron origen a un caso paradigmático. Ambos secuestrados la madrugada del 19 de mayo de 1977 son los padres de Emiliano Lautaro Hueravilo, el primer hijo de la ESMA, que 42 años después volvió a adentrarse en aquellas paredes para conducir una nueva recorrida por sus recovecos.

Usualmente, cualquier mención a la ESMA contrae significaciones que remiten a la muerte. El pasado sábado la directora del Museo, Alejandra Naftal, lo describió como “lugar en el que se puede comprobar que en la última dictadura militar se llevó a cabo un plan de exterminio, un genocidio, un plan sistemático de represión, tortura y muerte”. Siempre se asocia el lugar con la masacre, porque incluso era desde allí donde despegaban aquellos vuelos de la muerte, cuyo trágico final era el Río de la Plata. No obstante, el tercer piso del Casino fue también un lugar que dio vida, ya que funcionó como una maternidad clandestina. En este contexto, en una habitación de no más de tres metros cuadrados, nació Emiliano Lautaro Hueravilo, hijo de Oscar Hueravilo y Mirta Alonso, quien dio a luz engrillada y asistida por dos secuestradas más.

Todavía restan algunos minutos para las cinco de la tarde pero la fachada del Museo ya está repleta, con más de 200 personas que entre charlas y mates aguardan el comienzo de la visita. El último sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una recorrida abierta en compañía de algún invitado especial. En cuanto Emiliano Hueravilo toma el micrófono y comienza a dilucidar su historia, el clima de fin de semana soleado se apaga. Las respiraciones, cada vez más tensas, acompañan al sentimiento de Emiliano que, con ojos vidriados, recuerda a su madre, a su padre y por sobre todo a su abuela, Eliana Saavedra.

La visita de las cinco es una recorrida por la ExESMA que se realiza el último domingo de cada mes.

El caso de Emiliano se puede catalogar como el inicio de un plan sistemático de robo de niños y niñas, mencionaba Naftal durante la apertura de la recorrida, no sin recordar también que al día de hoy son muchos los niños -ya adultos- que todavía no han recuperado su identidad. Emiliano nació el 11 de agosto de 1977 (según documentos de la dictadura) y pasó los primeros veintidós días en compañía de su mamá. Nada se supo sobre el paradero de la criatura hasta cuatro meses después cuando, por alguna razón que también se desconoce, fue abandonado en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, la antigua Casa Cuna, y allí recuperado por sus abuelos.

Al hablar sobre sus padres, Emiliano lo hace en tiempo presente. “Mis viejos ´son´militantes”, expone al inicio de la recorrida. Al día de hoy, Oscar Hueravilo y Mirta Alonso continúan desaparecidos. De su madre menciona que tuvo la astucia en cuanto nació de hacerle una marca en la oreja izquierda, que lo acompaña hasta el día de hoy. “Era para reconocerme. Tenía la convicción de buscarme cuando saliera”, interpreta Emiliano. Pero jamás sucedió.

Un video en la entrada del Museo recuerda a su abuela, fallecida el pasado 17 de abril, y produce la primera caída masiva de lágrimas del público. “Este predio dice muchísimas cosas”, termina Hueravilo. “Hubo 30 mil, fue genocidio, hubo terrorismo de Estado” y los aplausos comenzaron a tronar.

Hoy Emiliano es médico, fundador de la agrupación HIJOS, director de Derechos Humanos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y padre de tres hijos. Lara, su hija mayor, lo acompañó el sábado durante la recorrida, así como también varios de sus compañeros del hospital, sus colegas de ATE e incluso sobrevivientes de la dictadura que habían estado secuestrados junto a sus padres. Es la segunda vez que vuelve al lugar en el que nació. La primera, en 2004, durante la recuperación de la ESMA, que hoy está postulado como Patrimonio de la Memoria de Unesco.

Mientras Emiliano contaba su historia, el silencio aturdía.

Otro de los protagonistas de la visita fue Osvaldo Barros, quien estuvo detenido y obligado a realizar trabajos forzosos desde enero de 1979 hasta febrero de 1980. Durante la recorrida por la planta baja, el altillo, “La Pecera”, “Capucha” y “Capuchita” fue describiendo vivencias y anécdotas que al día de hoy mantiene intactas en la memoria. “Este es el primer lugar donde los secuestrados veníamos a parar. Bajamos esa escalera, esos 10 escalones son inolvidables, los conté varias veces” mencionó al inicio de su alocución en El Sótano. Allí se encontraba también “La Huevera”, la sala de tortura, cuyo nombre recibe porque estaba recubierta con maples de cartón para aislar el sonido de los gritos. En el pasillo que conducía hacia los cuartos de “interrogatorio” un cartel se extendía de lado a lado. Su inscripción: “Avenida de la felicidad”.

“Todos tuvimos una etapa de capucha, grilletes, golpes y tortura”, recuerda Carlos Muñoz, otro sobreviviente y hoy trabajador del Espacio Memoria y Derechos Humanos. El valor de la identidad, actualmente característico de la lucha por las búsquedas y las restituciones, recibía otra connotación en aquel entonces. “A partir de que ingresabas acá perdías hasta tu identidad mínima”, menciona. Él fue el número 4261 y según afirma, hoy tiene la misión de darle voz a quienes no pudieron salir con vida.

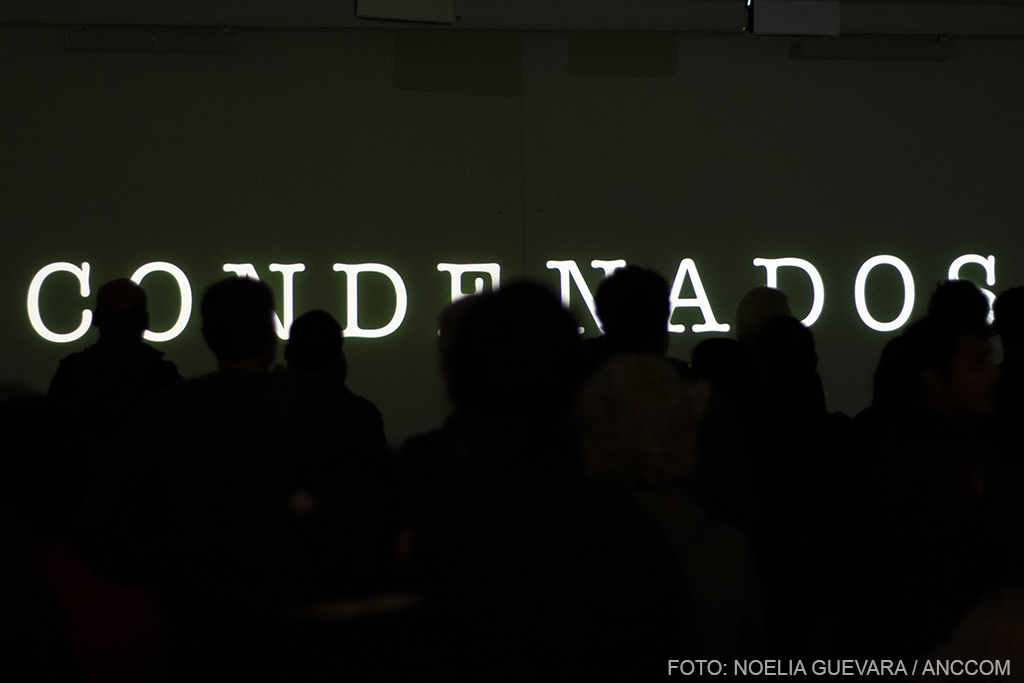

La recorrida estuvo signada también por el deseo de justicia y la remitencia a los juicios. Los protagonistas insistieron en la importancia de acudir a las audiencias y presionar en las causas. Hoy, a varios de los condenados se les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria y algunos, incluso, fueron puestos en libertad, como el caso de “Pantera” Ferrari, menciona Osvaldo Barros. También estuvo presente la exigencia de preservación del lugar, que además es prueba judicial, pero también preservación de la memoria y la identidad.

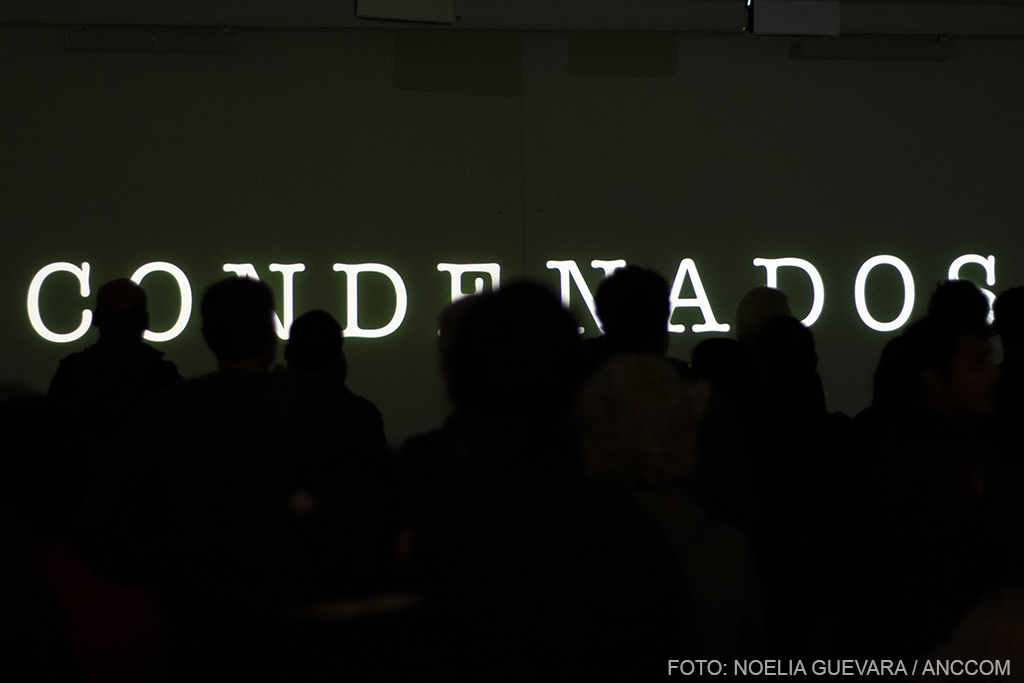

Tres horas después, la visita terminó en El Dorado, salón signado por una muestra visual sobre los condenados, al grito de “como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. La misma canción había sido entonada tan solo un día antes, en la marcha por la masacre de Monte que tuvo lugar en La Plata. Por última vez en el día, los aplausos volvieron a tronar.

Jun 6, 2019 | Deportes, Novedades

En la Argentina, las artes marciales mixtas llegaron recién en el año 2000.

Se anuncia la pelea y arrancan a trabajar las agencias y los medios. Aparecen los primeros afiches, los primeros tweets y cuando el clima empieza a calentarse llega para sumar más condimento la conferencia: los artistas se miran, se desafían, responden algunas preguntas, provocan y se van. Saben que ahora empieza el verdadero camino, el silencioso, el que termina en la jaula. Sí, ese octógono cerrado por rejas al que ellos quieren, desean y se preparan para entrar. Hasta llegar a la pelea se vienen tres meses de entrenamiento diario, de exigir el cuerpo al máximo, de ir al piso, tomar, salir de una llave, patear, golpear, caer y volver a levantarse. Tres meses de dieta, de alimentarse con lo que necesita el cuerpo para estar en la jaula y para que la balanza marque el peso reglamentario. Torso desnudo, pantalones cortos. Pies al descubierto y manos con guantes de sólo 4 onzas (algo más de 100 gramos). Saben que van al piso, que van a golpearse prácticamente a mano descubierta, que van a estar encerrados 15 minutos contra un par que pasó por todo lo mismo, pero también saben que lo van a disfrutar.

A nivel mundial, más de 25 años de diferentes reglamentaciones y tipos de lucha han creado el deporte que conocemos hoy como MMA, siglas del nombre en inglés mixed martial arts. Sus orígenes se remontan al Brasil de los años ochenta y noventa donde se practicaba el vale tudo. Como bien su nombre lo indica, en estos enfrentamientos sólo había tres prohibiciones: no morder, no meter los dedos en los ojos del rival, no golpear en la entrepierna. Aquellas prácticas, ligadas a un ámbito de pelea callejera más que al deporte fueron luego sometidas a una serie de reglamentos. En una segunda etapa, las artes marciales comenzaron a enviar alumnos a competir para demostrar qué disciplina era la mejor, por lo que peleaban karatecas contra judocas, taekwondistas, referentes del jiu-jitsu y demás. La tercera y actual etapa es la deportiva, donde cada peleador reúne conocimientos de más de un arte marcial y los emplea para ganar una lucha reglamentada y profesional.

Los referentes de MMA aseguran que la disciplina ya tiene más adeptos que el boxeo.

El 12 de noviembre de 1993, mientras Royce Gracie se coronaba campeón del primer evento de la empresa estadounidense Ultimate Fighting Championship (UFC), en Argentina poco y nada se conocía sobre MMA. “Al principio el que sabía algo era el que podía tener algún acceso a un VHS que venía de Estados Unidos”, comenta Germán García Naveira, ex peleador de artes marciales mixtas y ex conductor del programa Radio AMM Argentina. Esta lejanía y escasa difusión explica que recién en el año 2000, siete años después del UFC 1, se haya organizado el primer evento de MMA en el país. A su cargo estuvo la Federación de Boxeo, que eligió como terreno el Luna Park y nombró a la velada “Combate Extremo”. Con poca repercusión mediática y peleas de las que no hay registros. Luego de este primer paso, el boxeo y las artes marciales mixtas quedarían separadas y en una creciente dicotomía entre la comparación y la rivalidad.

La década de los 2000 vio un crecimiento muy lento de la disciplina en el país y, tras años de perfeccionamiento en los entrenamientos y de mayor acceso a las peleas extranjeras mediante videos, en 2007 se creaba la primera empresa nacional: Real Fights. Si bien no logró mantenerse en el tiempo, organizó ocho eventos, incluyendo uno en la provincia de San Juan. La primera velada fue el 29 de julio de 2007, en el Coliseo Villa Malcolm de Palermo, frente a 1.500 personas. Con academias que comenzaban a salir del nicho, lo que faltaba era un mercado que ofreciera eventos para los peleadores en formación.

Los prejuicios, el desconocimiento, han sido un obstáculo para las MMA: “Hace unos años vinieron a hacer un reportaje acá y nos decían ‘¿pero acá vale todo? ¿Vale morder, arañar?’ No, hay una regla, un deporte”, cuenta en su dojo Favio Martino, artista marcial y cofundador de la Academia de Artes Marciales Mixtas GOA. Tanto Martino como García Naveira coinciden en la importancia de la comunicación: “En Brasil, los comentaristas saben del tema, no son periodistas que cubren un espacio, están especializados en eso”, explica García Naveira, quien condujo su propio programa radial. El gran avance se dio cuando, a partir de 2011, los eventos de UFC empezaron a ser transmitidos por televisión: “Verlo, con un comentarista que lo explica y te dice que es un deporte y que está reglamentado es otra cosa”, explica Martino y agrega: “Disminuyó el prejuicio porque hay más difusión, y también porque ahora es más deportivo, hay un reglamento, un réferi…no es el vale tudo”.

Las competencias de MMA no cuentan aún con apoyo oficial.

La difusión de UFC luego de 2011 llevó a niveles masivos el deporte. Sólo dos años después, el 7 de diciembre de 2013 se realizó en Argentina el Arena Tour, un evento local, propio, con niveles de profesionalismo similares a los de las potencias como Estados Unidos y Brasil. Estas peleas les sirvieron de trampolín a luchadores que continuaron sus carreras en el extranjero, incluso en UFC. Además, incentivó una mayor popularidad del deporte y un crecimiento en la participación: “Los chicos se acercan porque ven UFC que lo pasan por Fox todo el tiempo. También por Arena Tour que lo pasaban por América y por Fox”, cuenta Favio Martino y amplía: “Hoy tenemos, entre los 5 dojos, 800 alumnos y alumnas, de los cuales hay entre 80 y 90 que compiten MMA amateur y profesional”.

Sin embargo, a pesar del crecimiento y la popularidad que hoy notamos, no todo es color de rosa: “Es mucho garra y corazón, todo a pulmón nuestro, nadie nos ayuda. Este país al deporte no lo apoya para nada. Tenemos que hacer seminarios, conseguir sponsors, todo por nuestra cuenta”, dice Martino, quien lo vive en carne propia en su dojo. Al escaso apoyo se le suma el cierre de Arena Tour en 2018. “No hay un crecimiento que se da por un proyecto. Hoy la MMA es un poco una moda, falta más educación en artes marciales”, expresa García Naveira con respecto a la poca continuidad de las franquicias argentinas.

A pesar de la reciente actualidad, luego de repaso general y con cinco peleadores argentinos con pasado y presente en UFC, ambos referentes sacan pecho: “Es el deporte más completo y de mayor exigencia en el mundo”, dice García Naveira “En Estados Unidos superó al boxeo, en Brasil está palmo a palmo con el fútbol”, cierra. “Es el deporte de mayor crecimiento en los últimos 20 años”, argumenta Martino y asegura: “Acá ya lo superamos ampliamente al boxeo, en cantidad de practicantes y en todo”. Quizá exageren, quizá amen demasiado su deporte, lo cierto es que la MMA llegó para quedarse y la única jaula que la puede frenar es en la que se siente más cómoda.