Sep 23, 2021 | DDHH, Novedades

Por medio de una reunión virtual, se realizó el acto de cierre de la primera etapa de la práctica pre-profesional Desclasificados, una iniciativa interdisciplinaria que comprende a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con tres traductorados y los organismos de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Memoria Abierta y el CELS. Del encuentro participaron Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Larisa Kejval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales; Gabriela Minsky, directora del Instituto Superior de Enseñanza “Lenguas Vivas”; así como les integrantes de los organismos pertenecientes a la práctica y los estudiantes homenajeados.

“Estoy muy emocionada porque esta etapa de colaboración que han realizado responde a un deseo añejo de Abuelas de Plaza de Mayo”, expresó Estela de Carlotto durante el encuentro de cierre.

El Proyecto Desclasificados nació en agosto de 2019, en razón de la última desclasificación de 4.903 archivos por parte de los Estados Unidos sobre el terrorismo de Estado en Argentina. La práctica comprende la sistematización, traducción y relevamiento de dichos materiales en una base de datos de acceso público. Esta base está organizada mediante campos de clasificación de la información (tales como remitente, destinatario, fecha, palabras clave, traducciones, entre otros) y presenta la característica de ser interactiva, brindando la posibilidad de seleccionar filtros de búsqueda y agrupamiento temático y estadístico de los datos.

“Este proyecto condensa lo que creo que tiene que ser el sentido de las carreras y de la Universidad, ir aprendiendo de manera enredada con otres y con organizaciones. Al mismo tiempo que aprendemos, contribuimos comprometidamente con los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”, señaló Larisa Kejval que, junto a Clarisa Veiga, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación e integrante de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, es una de las principales responsables de la existencia de este proyecto.

La práctica fue llevada a cabo de manera colaborativa, lo que reviste para los estudiantes una experiencia de formación investigativa, a la vez que resulta un ejercicio de construcción colectiva. De acuerdo a las palabras de Marcela Perelman, integrante del CELS y del equipo de coordinación del proyecto, “todo el encuentro cooperativo hace que ese material sea accesible a la comunidad y tenga los usos efectivos que puede tener en su reconstrucción de verdad, en su contribución a la memoria, y muy concretamente en su contribución a los juicios, al proceso de justicia”.

El acto de cierre constó de la entrega de certificados a los 9 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales que formaron parte de la práctica. Los practicantes son: por la carrera de Ciencias de la Comunicación, Macarena Sandoval García, Virginia Pombo, Joaquín Bousoño, Agustina Castro, Florencia Sosa y Naiara Mancini; por la carrera de Trabajo Social, Guadalupe González Antúnez; y por la carrera de Relaciones del Trabajo, Cecilia Véliz y Andrea Ayestarán.

Por parte de los estudiantes, sólo hubo palabras de agradecimiento por lo que significó formar parte de la práctica. Cecilia Véliz concluyó que “este proyecto me enriqueció como cientista social, como licenciada en Relaciones del Trabajo, como militante del campo popular” y expresó su voluntad de “participar en otros proyectos que tengan que ver con la responsabilidad empresarial en la dictadura militar”. Por su parte, acerca de la experiencia, Macarena Sandoval recalcó que “el carácter interdisciplinario, para mí, fue una de las mejores cosas de la práctica, y demostró el compromiso de las organizaciones porque cada dos semanas nos traían un invitado para poder seguir formándonos con respecto a los archivos, aspectos históricos, respecto a los juicios, el uso de los archivos que le dan los periodistas”.

La etapa de práctica pre-profesional del Proyecto Desclasificados encuentra un cierre para transformarse en un Programa de Extensión Universitaria, a partir de nuevas líneas de investigación que surgieron de la propuesta inicial, tales como el aporte de archivos a los juicios de lesa humanidad en curso, el análisis de los documentos con información tachada y la producción de contenido de investigación y periodística sobre la base de datos desclasificados.

En consonancia con la puesta en valor de esta práctica hacia el futuro, Guadalupe Basualdo, integrante del CELS y del equipo de coordinación del proyecto, reflexiona que el trabajo también funciona “como experiencia concreta para otros pedidos que podamos realizar, profundizando en relación a información que hoy aparece censurada, pero que vamos a poder solicitar para tener la información completa”.

Hacia el final de la reunión, Estela de Carlotto se mostró muy agradecida con el devenir del proyecto, recapitulando el proceso de lucha en que se inserta la desclasificación y el acceso a los documentos: “Siempre quisimos tener los archivos de EEUU para dilucidar todo lo que se había grabado y establecido allá, y que aportara datos para la reconstrucción de nuestra historia”. Asimismo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hizo hincapié en la importancia del traspaso generacional: “La confianza que hoy Abuelas pone en la juventud, el reemplazo que hoy es para nosotros la presencia de todos ustedes para el día en que nosotras, que iniciamos esta dolorosa pero importante y necesaria tarea, no estemos; ustedes van a seguir caminando a través de los grupos continuando con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.

Acerca de la importancia de las prácticas de la Facultad con los organismos de derechos humanos, Larisa Kejval concluyó que “es muy importante porque habla del compromiso de la Universidad, no sólo en producir conocimiento, sino en hacerlo público y ponerlo al servicio del pueblo. No producimos conocimiento para su apropiación privada, sino para que esté disponible para el conjunto de la ciudadanía y para que pueda ser usado para otros procesos de investigación y el esclarecimiento de acontecimientos que permanecen encubiertos”.

Finalmente, la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación ratificó el compromiso académico con la comunidad y las organizaciones sociales: “Estoy convencida de que tenemos que habitar todas las instancias que la Facultad nos brinda para potenciar estos objetivos que creemos que tienen que orientar a la educación pública”.

Sep 22, 2021 | Novedades, Trabajo

El acampe es frente al Congreso. Dos días de actividades por la Ley de Acceso a la Tierra, llevado a cabo por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) junto a otras organizaciones que apoyan el reclamo. El verdurazo está en el centro y es una de las acciones más sorprendentes para los vecinos.

A las 12 del mediodía, en la Plaza del Congreso se podían encontrar los distintos puestos de la feria que se había montado, la mayoría con banderas wiphala, y carteles que reclamaban «Por una política agropecuaria que alimente’’ o “Ley de Acceso a la Tierra”, enarboladas por las organizaciones que habían ido a vender sus productos alimenticios como quesos, leches, yerbas y bandejas de comida a precios populares y que se iban a mantener durante toda la jornada.

A esa hora la llegada de un camión dio lugar a que dos chicas rompieran el silencio al grito de “azo, azo, se viene el verdurazo”. Y ahí nomás, dos trabajadores empezaron a bajar los primeros cajones y comenzó la repartija de verduras a la cuadra y media de personas que habían armado una fila en no más de 10 minutos. Primero un trabajador llenaba las bolsas de las señoras mientras gritaba los nombres de las verduras, y del otro lado del camión se repetía la misma situación.

Los productores de la UTT obsequiaron 5.000 kilos de verduras.

Media hora después, se hizo un pase de manos entre diez trabajadores de la UTT al grito de «verdura va» para bajar del camión los más de 5.000 kilos de verdura que habían traído y armar altas columnas de cajones en círculo para facilitar la distribución. Mientras tanto, en los parlantes comenzaba a sonar música folclórica que fue recibida con aplausos por las trabajadoras, vestidas con remeras que ostentaban el lema: “Ni una menos, ni una más sin acceso a la tierra”.

Precisamente, el proyecto de ley tiene como finalidad el acceso a créditos blandos para dejar de alquilar las tierras en las que se producen alimentos y poder obtener una vivienda digna.

Los cajones no paraban de apilarse delante de un tractor verde en el que estaban apoyados decenas de ramos de flores, cuando una trabajadora decidió tomar el micrófono para anunciarles a las familias que esperaban con sus bolsas y changuitos que toda la verdura se iba a donar. Pidió que mantuvieran la fila, explicó el motivo por el cual se realizaba el acampe, y agradeció que acompañaran en el reclamo. Cuando por fin se terminaron de bajar los cajones, empezaron a aplaudir, mientras se sumaban más trabajadores para ayudar a llenar las bolsas de albahaca, perejil, puerro, rúcula, coliflor y otros alimentos agroecológicos.

Al rato, los trabajadores comenzaron a cocinar en una olla gigante al grito de “¡Diputados, diputados / no se lo decimos más / ley de acceso a la tierra / y vivienda digna ya!”.

«Los pequeños productores somos responsables del 65% de los alimentos que se consumen en el país», dicen en la UTT.

“Somos pequeños productores -explicó a ANCCOM Zulma Molloja, pequeña productora de la UTT-, no terratenientes, producimos más del 65 por ciento de los alimentos. Trabajamos en duras condiciones, en el frío, la lluvia y el barro. Nuestras viviendas son casillas precarias en las que vivimos muy mal, por lo cual suele haber incendios. Tenemos compañeros fallecidos, y dos nenas que murieron calcinadas. No solo estamos garantizando alimentos a precios justos, sino también agroecológicos. Somos más de 20 mil familias organizadas demostrando que es posible y, sin embargo, no hay ni una sola política pública que no sea de la boca para afuera. El proyecto se presenta año tras año y se lo deja de lado.”

En los parlantes, otra vez, se escuchaba la voz de una mujer que sostenía que “bajar el precio de los alimentos es igual a acceso a la tierra” y “alimentos a precios justos y sanos es con acceso a la tierra agroecología y cooperativismo”. También comentaba las actividades programadas durante los dos días de acampe: baile; un taller a cargo del área de alimentación de la Red de Comedores; una charla sobre trigo transgénico. Un florazo por la llegada de la primavera, otro verdurazo; una radio abierta; otro taller a cargo de Alimentación y de la red de Comedores. Y como cierre, un festival de música con Eruca Sativa, Susy Shock y Sudor Marica entre otros artistas.

Una hora después de empezado el reparto de verduras, ya no quedaban filas, solo algunas personas que intentaban agarrar verduras al paso, como podían, entre sus manos. Algunos pasaban por un supermercado y compraban bolsas. Una vecina, rápida, bajó de su casa con todas las bolsas que tenía a mano y las ofrecía a precios módicos para quienes evaluaban los beneficios posteriores. No faltó la familia que, a falta de bolsas, usó el cochecito de sus dos bebés como changuito.

El acampe sigue al día siguiente, con flores, el festival y el renovado reclamo de la ley de acceso a la tierra, por un modelo sustentable y la soberanía alimentaria del país. Una manera de asegurarle al pueblo la canasta básica.

Sep 22, 2021 | DDHH, Novedades

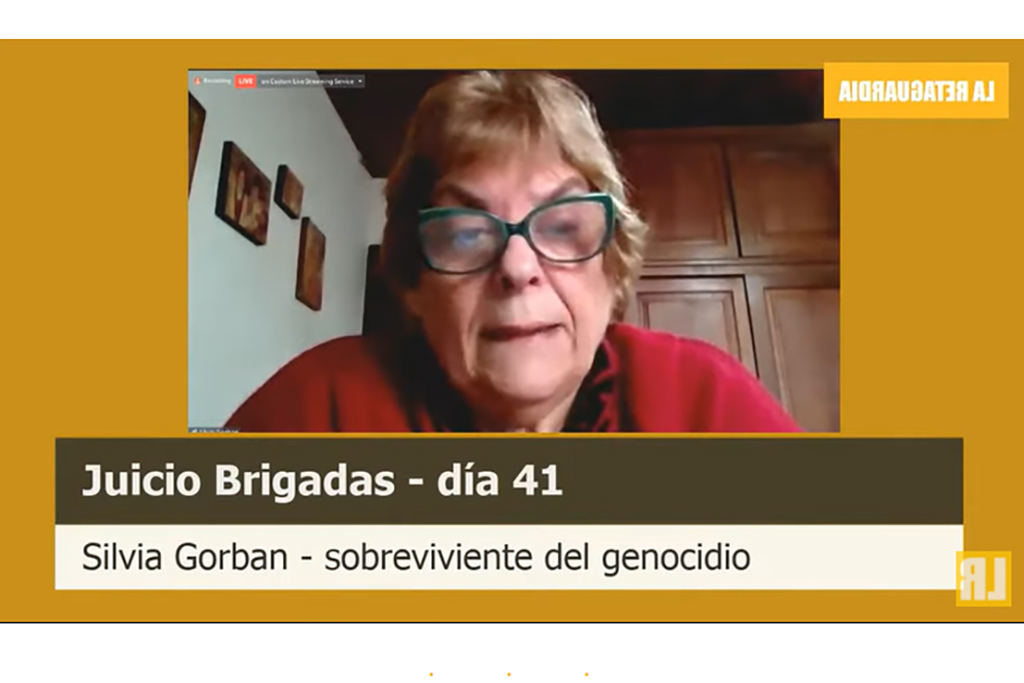

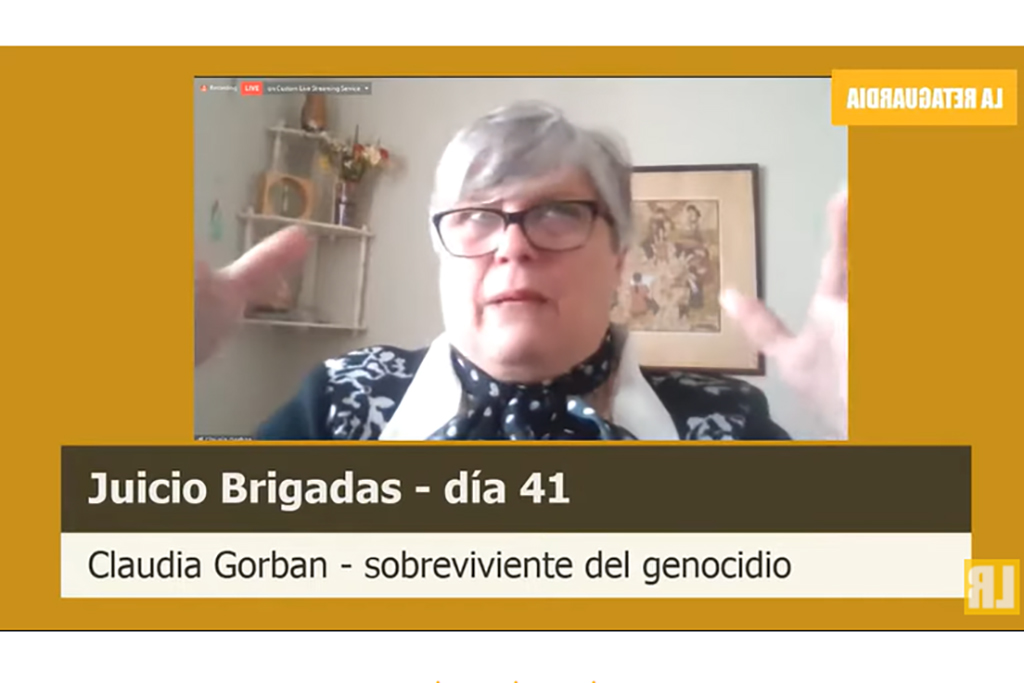

En una nueva audiencia virtual del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Investigaciones de Lanús, declararon las hermanas Silvia Beatriz Gorban y Claudia Dafne Gorban, ambas sobrevivientes de este último centro clandestino de detención conocido como “El Infierno”. Silvia y Claudia son hijas de Miryam Kurganoff, reconocida intelectual, una de las creadoras del concepto de soberanía alimentaria, que también se encontró privada de la libertad durante la última dictadura cívico militar argentina.

En una nueva audiencia virtual del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Investigaciones de Lanús, declararon las hermanas Silvia Beatriz Gorban y Claudia Dafne Gorban, ambas sobrevivientes de este último centro clandestino de detención conocido como “El Infierno”. Silvia y Claudia son hijas de Miryam Kurganoff, reconocida intelectual, una de las creadoras del concepto de soberanía alimentaria, que también se encontró privada de la libertad durante la última dictadura cívico militar argentina.

La primera en declarar fue Silvia, la mayor de las hermanas, secuestrada a fines de 1976 en su domicilio de Lomas de Zamora junto a su esposo, Osvaldo Enrique Lapertosa, estando embarazada de siete meses. La sobreviviente y testigo relató la violencia con que los represores irrumpieron en su domicilio aquella madrugada: “Nos ponen contra la pared, nos revisan los roperos, los libros”. Silvia narró que, a pesar de su avanzado estado de embarazo, le pegaron una patada que la tiró por la escalera. “Ahí nos suben a un vehículo, que años después yo identifico como de la Policía, en una parada del colectivo”, describió. Relató también que el traslado hacia la Brigada de Lanús se realizó con tabique y las manos atadas a la espalda, por lo que ella debió permanecer panza arriba.

Una vez arribados a “El Infierno”, donde permanecieron alrededor de 30 horas, Silvia y su esposo fueron llevados a un calabozo de dos metros cuadrados. La sobreviviente relató las torturas recibidas en el centro clandestino de detención: “Durante ese tiempo una sola vez nos sacaron al baño, las siguientes veces había que orinar ahí dentro del calabozo, y los otros detenidos nos decían que había que arrastrar el orín hacia afuera”, recordó y especificó que “habrá habido en ese lugar entre unas 15 o 20 personas. Había alguien que nos daba agua, pero no hubo alimento de ningún tipo”. Silvia también mencionó que durante el interrogatorio que le realizaron hubo una amenaza de fusilamiento, mientras que Lapertosa sufrió golpizas y tortura física por parte de sus captores. En su domicilio había quedado su hijo de dos años, con quien se reencontraron al ser liberados. Silvia Gorban finalizó el testimonio con el deseo de que “ojalá esto llegue a buen fin y se haga justicia, por los que no están, por los que todavía extrañamos, para que esto nunca más vuelva a suceder en nuestro país”.

A continuación, prestó declaración Claudia Gorban, quien fuera secuestrada en la misma fecha que su hermana. No obstante, aquella permaneció detenida por más de una semana en la Brigada de Lanús. La virtualidad de la audiencia le permitió a la sobreviviente declarar desde la misma casa de la cual fue sustraída, 45 años atrás. Aquella noche de noviembre de 1976, Claudia no se había mostrado sorprendida sobre su secuestro, dado que pocos días antes lo había sido su compañero de militancia, “Moncho” Pérez, quien hoy permanece desaparecido.

Claudia Gorban brindó un testimonio rico y extenso, rechazando la oferta del juez de solicitar un receso cada vez que su relato era tomado por la angustia. Acerca de los primeros días en los calabozos de “El Infierno”, la testigo contó la historia de un compañero que se encontraba en un debilitado estado de salud: “Él había sido operado hacía muy poco de apéndice, cuando lo levantaron estaba en el posoperatorio y consecuentemente había desarrollado una crisis asmática”. Claudia continuó la descripción del hecho: “Se escuchaba, era continuo. El silencio era muy pesado en el lugar, hablábamos cada tanto, las voces de todos estaban muy debilitadas, y en ese silencio pesaba la respiración de ese chico. Hasta que una noche dormimos sin la respiración”. Claudia denunció que el joven no recibió atención, ni durante el episodio respiratorio, ni una vez fallecido: “Empezamos a gritar para que los guardias lo vinieran a asistir. Ninguno venía. Pero estaban ahí, se los escuchaba”. Tiempo después, el cuerpo del compañero fue retirado de los calabozos, arrastrado y maltratado. Hacia el final de su testimonio, Claudia recordó a aquel joven fallecido en “El Infierno”, manifestando su voluntad de conocer “quién es el que murió, para decirle a su familia qué día murió su hijo, que por él se rezó un padrenuestro. Que sepan que murió y dónde, esas respuestas que tanto buscamos. Necesitamos poner nombres, apellidos e historias para que dejen de ser NN”.

Claudia Gorban brindó un testimonio rico y extenso, rechazando la oferta del juez de solicitar un receso cada vez que su relato era tomado por la angustia. Acerca de los primeros días en los calabozos de “El Infierno”, la testigo contó la historia de un compañero que se encontraba en un debilitado estado de salud: “Él había sido operado hacía muy poco de apéndice, cuando lo levantaron estaba en el posoperatorio y consecuentemente había desarrollado una crisis asmática”. Claudia continuó la descripción del hecho: “Se escuchaba, era continuo. El silencio era muy pesado en el lugar, hablábamos cada tanto, las voces de todos estaban muy debilitadas, y en ese silencio pesaba la respiración de ese chico. Hasta que una noche dormimos sin la respiración”. Claudia denunció que el joven no recibió atención, ni durante el episodio respiratorio, ni una vez fallecido: “Empezamos a gritar para que los guardias lo vinieran a asistir. Ninguno venía. Pero estaban ahí, se los escuchaba”. Tiempo después, el cuerpo del compañero fue retirado de los calabozos, arrastrado y maltratado. Hacia el final de su testimonio, Claudia recordó a aquel joven fallecido en “El Infierno”, manifestando su voluntad de conocer “quién es el que murió, para decirle a su familia qué día murió su hijo, que por él se rezó un padrenuestro. Que sepan que murió y dónde, esas respuestas que tanto buscamos. Necesitamos poner nombres, apellidos e historias para que dejen de ser NN”.

Luego de algunos días de cautiverio, Claudia fue llevada a la sala de torturas para ser interrogada. El carcelero la acostó sobre un colchón y la empezó a desvestir. En ese momento -relató la sobreviviente-: “se me cruzó por la cabeza que, si yo tenía contacto físico, si a mí me picaneaban, la electricidad se le iba a transmitir a él. Yo le agarré fuerte la mano y le dije: no me suelte”. De esta manera transcurrió un interrogatorio de dos horas sin tortura física. En aquella sala, Claudia estaba acostada en un colchón en el piso, había dos o tres hombres en una mesa haciendo preguntas, y a la derecha de la víctima se encontraba el carcelero en cuclillas, sin poder soltarse de la mano de su cautiva. El mismo carcelero retiró a Claudia del calabozo días después, anunciándole su liberación y manifestándole que sentía un dolor lumbar en razón de la posición en que lo mantuvo durante el interrogatorio.

La víctima cuenta que ese hombre, tenía un perfume muy intenso, y que le retiró la venda de los ojos; pero que ella siguió sin mirar: “Mantuve los ojos apretados porque sentía que ese era mi seguro de vida, que ver era un peligro”. Meses más tarde de haber sido liberada, Claudia recibió en su casa de Lomas de Zamora un enorme ramo de flores con una tarjeta escrita a mano en letra imprenta que rezaba: “Saludos, te deseo suerte, todavía me duele la espalda”.

Como es habitual en los testimonios prestados por las víctimas de este juicio, Claudia recordó con especial interés a Nilda Eloy, quien fuera su compañera de calabozo. “Ella estaba conmigo en todo momento era guiar, acompañar”, comentó y agregó: “Yo sentía que era un hada madrina ahí adentro, tenía una fortaleza muy especial”.

La testigo contó que la única vez que le dieron de comer en la Brigada de Lanús, le sirvieron mate cocido con pan duro; su osadía la instó a pedir una infusión distinta, y aquella compañera de calabozo le reprochó: “No seas estúpida, tomá lo que te dan, quizás sea la única cosa que tomes de acá a mucho tiempo”.

El día de su liberación, Nilda también le advirtió sobre los hábitos de uno de los carceleros: “No tengas miedo, este guardia te va a sacar, te va a llevar frente a la pileta, te va a desnudar, te va a ofrecer bañarte, te va a dejar que te bañes y él te va a ofrecer enjabonarte la espalda. No te preocupes, es lo único que te va a hacer”.

Claudia Gorban hace alusión a la entereza que tuvieron sus compañeros de cautiverio para no transmitir el miedo a la tortura que habían sufrido. Muchos años después, en democracia, cuando Claudia declaró en los Juicios por la Verdad, Nilda Eloy la reconoció por aquella anécdota: “Dijo que no se acordaba el nombre de la estúpida que andaba pidiendo tecito con limón, en lugar de mate cocido. Yo lo contaba con pudor, porque me daba vergüenza haber sido tan ridícula en esas circunstancias, pero la realidad es que esa ridiculez fue la que le sirvió a Nilda para identificarme”. La hermana menor de las Gorban manifestó su infinito agradecimiento a Nilda y a su militancia, que posibilitó el desarrollo de estos juicios por crímenes de lesa humanidad. Y agregó: “Quiero agradecer y abrazar a las Madres y Abuelas que han sido un ejemplo de que se puede llegar a esto con la paz, con esa paz que nosotros siempre soñamos”, dijo Claudia Gorban al finalizar su declaración.

Para cerrar, la testigo refirió a su ascendencia judía: “De la misma manera que mi padre me dijo a los 15 años que no me olvide que mis bisabuelos fueron cremados en los campos de concentración nazis, hoy le pido a mis hijos, a mis sobrinos, que no se olviden que estuvieron los campos nazis y que tuvimos los campos en Argentina”, mientras enarbola el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo con la cifra de los 30.000 detenidos-desaparecidos, quienes en estos juicios, esperan obtener un poco de Justicia audiencia tras audiencia.

Sep 22, 2021 | Culturas, Novedades

A principios del mes de septiembre, el Ministerio de género de la Provincia de Buenos Aires presentó una nota a la defensoría del pueblo debido a la difusión de un episodio del anime japonés Dragon Ball Super, de Cartoon Network. En ese programa uno de los personajes persiguió a una joven con fines sexuales. La señal estadounidense dio de baja temporalmente a la serie. Más allá de las reglamentaciones, la cuestión se puede ver como un malentendido entre culturas muy distintas.

A principios del mes de septiembre, el Ministerio de género de la Provincia de Buenos Aires presentó una nota a la defensoría del pueblo debido a la difusión de un episodio del anime japonés Dragon Ball Super, de Cartoon Network. En ese programa uno de los personajes persiguió a una joven con fines sexuales. La señal estadounidense dio de baja temporalmente a la serie. Más allá de las reglamentaciones, la cuestión se puede ver como un malentendido entre culturas muy distintas.

¿Son todos los dibujos animados aptos para niños?

Dragon Ball es una historieta japonesa, a las que se llama “manga”, creada por Akira Toriyama en 1984, que al año siguiente fue adaptada al soporte audiovisual como dibujo animado, bajo el formato animé. Dragon Ball es un éxito en gran parte del mundo y cuenta con una gran base de fans que trasciende la brecha generacional.

El fenómeno Dragón Ball en el país comenzó durante la década del 90, con la llegada de los primeros episodios difundidos, en primer término, por el canal estatal Argentina Televisora Color (ATC), ahora Televisión Pública, y por la señal de cable infantil Magic Kid. La serie originalmente llegó con un doble objetivo, difundir los episodios en el país y vender muñecos de los personajes.

Históricamente, Dragon Ball fue emitido en programas y señales infantiles, a pesar de que este animé pertenece al género Shonen, enfocado más a un público adolescente, que se caracteriza por el predominio de la acción y combate entre los personajes. «En ocasiones las empresas quieren tratar dibujos animados como infantiles, pero en muchas ocasiones no lo son», señala Alejandro del Vigo, investigador y especialista en animé.

“La idea de que los mangas y animés son productos infantiles es un preconcepto del broadcasting occidental, que considera que las animaciones audiovisuales con dibujos animados son aptas para ser consumidas por todos los públicos“, afirma Noe Carpenzano, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y cuya tesis denominada “El mundo Feliz de fin de semana. Cosplay en Argentina”, que aborda la temática animé en el país.

Ambos investigadores coinciden en que las señales de cable no analizan los contenidos que difunden en sus grillas y que esta puede ser una de las causas por las cuales, en muchos países como Estados Unidos y Brasil, se hayan realizado denuncias por considerar que no eran programas aptos para todas las edades. “En el caso de Estados Unidos, la censura fue mucho más grande, donde toda la referencia al alcohol, armas, sangre fueron eliminadas, porque fueron vendidos como productos infantiles”, admite Del Vigo.

“Lo que sí se puede hacer es problematizar cómo se consume animé y la idea errónea de que todos los dibujos animados son para consumo infantil”, señala Del Vigo sobre la polémica. Para el investigador, la notificación emitida por la Defensoría del Público puso en alerta a las autoridades de la emisora que buscó rápidamente evitar efectos perjudiciales en materia comercial: “Una denuncia por apología al abuso sexual de un personaje puede llevar a las autoridades de Warner a efectuar una medida como la que tomó”.

“Lo que sí se puede hacer es problematizar cómo se consume animé y la idea errónea de que todos los dibujos animados son para consumo infantil”, señala Del Vigo sobre la polémica. Para el investigador, la notificación emitida por la Defensoría del Público puso en alerta a las autoridades de la emisora que buscó rápidamente evitar efectos perjudiciales en materia comercial: “Una denuncia por apología al abuso sexual de un personaje puede llevar a las autoridades de Warner a efectuar una medida como la que tomó”.

La punta del iceberg

En un episodio de Dragon Ball Super, que se emitió a fines de agosto, el Maestro Roshi, uno de los principales personajes secundarios de la serie, en una conversación con dos mascotas y uno de sus discípulos, le pide a una de ellas que se transforme en una mujer para satisfacer sus perversiones. A lo largo de la escena, se observa cómo el personaje persigue y es rechazado de forma continua por el animal transformado en una adolescente semidesnuda, a quien corre por una cabaña.

“En Dragon Ball Super vuelven a aparecer rasgos de comedia sexista, lo cual llevó a poner el grito en el cielo a la Secretaría de Género”, afirma Del Vigo, quien señala que históricamente y en diversos programas se apeló al recurso del humor sexualizado y destaca: “Es algo que trasciende la cultura y las épocas”.

La cuestión cultural

Luego de este suceso, ambos autores señalan las dificultades para analizar la cultura japonesa desde este lado del mundo. Para Carpenzano, “el error está en analizar desde ideas que ordenan el mundo occidental a la cultura oriental, porque de ahí surgen las incomodidades”. Mientras tanto Del Vigo admite: «Cuando uno ve los capítulos de una serie del pasado con los ojos de hoy, dice que es cualquiera lo que hacía Roshi. Pero lo vemos con categorías de hoy». A lo que añade: “El problema es que toda la concepción significante que tenemos sobre lo occidental y oriental no se va de un día para el otro”.

“Capaz en otro momento de mi vida no me hubiese generado nada, pero con la apertura de nuevos paradigmas, el capítulo es algo incomodo. Pero en oriente, el tema de la infantilización y del tema de encuentros sexuales con menores, no genera tanta incomodidad como en occidente”, afirma Carpenzano.

La posición de estatal

La posición de estatal

“En ese fragmento lo que se ve es una situación de abuso de una persona mayor a una adolescente, que en ese contexto esta naturalizado”, afirma Lucía García Inzigsonh, directora de Planificación y Gestión del Ministerio de Mujer, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. La funcionaria fue una de las que trabajó en este asunto, aunque señala que luego del envío de la notificación a la Defensoría del Público no continuaron el recorrido de la tramitación debido a que es ese organismo el encargado de efectuar la investigación.

“La Defensoría convoca a las partes; llama a una reflexión a las autoridades de la señal para que revean la situación. Pero hay que destacar que no tienen poder sancionatorio”, afirma García Inzigsohn. Según la funcionaria, luego de la notificación, las autoridades del canal se vieron sorprendidos por la situación y decidieron levantar el contenido para su revisión y para poder editar los contenidos de acuerdo a la perspectiva de la protección de los niños, niñas y adolescentes para su posterior regreso al aire.

“Nosotras no tenemos una posición de hacer supervisión de contenidos, porque no es nuestra tarea. En este caso actuamos porque este episodio está enmarcado en un caso de violencia de género”, señaló la funcionaria..

“Todo lo que pretendemos en términos culturales es a través de una reflexión colectiva y analizar ciertas lógicas que naturalizan múltiples violencias que son el basamento que luego se traslada a la violencia física y, en el peor de los casos, el crimen”, considera García Ingzsohn. “Esto permite que cierto sentido común que teníamos vigente, se transforme para que aparezcan otras lógicas de los discursos sociales. Además de que los chicos y chicas tienen una visión más sensible, lo que genera que ciertos contenidos que antes podrían ser considerados de humor serían inadmisibles en la televisión actual”, admite la funcionaria.

“Todo lo que pretendemos en términos culturales es a través de una reflexión colectiva y analizar ciertas lógicas que naturalizan múltiples violencias que son el basamento que luego se traslada a la violencia física y, en el peor de los casos, el crimen”, considera García Ingzsohn. “Esto permite que cierto sentido común que teníamos vigente, se transforme para que aparezcan otras lógicas de los discursos sociales. Además de que los chicos y chicas tienen una visión más sensible, lo que genera que ciertos contenidos que antes podrían ser considerados de humor serían inadmisibles en la televisión actual”, admite la funcionaria.

Sep 22, 2021 | Géneros, Novedades

“El concepto de libertad en el mundo islámico es absolutamente distinto al del mundo occidental”, dijo a ANCCOM Belén Torchiaro, musulmana y politóloga especialista en relaciones internacionales. El punto está en la interpretación de los hechos. Torchiaro menciona a Boushra Y. Almutawakel, fotógrafa yemení, cuya obra de arte de mujeres utilizando la burka se viralizó en las redes sociales y que expresó que su trabajo había sido mal interpretado y utilizado para hacer una crítica negativa del islam. Se interpreta que la vestimenta oprime y que es necesario desaprender esos comportamientos en pos de ser libres. “Se confunde al régimen talibán con el islam porque eso es lo que los medios venden. Se pierde el foco; sus principales víctimas son los propios musulmanes”, expresó Nancy Falcón, directora del Centro de Diálogo Intercultural Alba.

Existen parámetros sesgados al momento de tratar el conflicto, discursos occidentales y eurocéntricos. Discursos construidos y dados por hecho. “Ahora porque estamos hablando del caso afgano pero cada vez que se menciona algún conflicto -lo que más aparece en Argentina es el caso de Palestina cuando hay alguna situación puntual- las personas que estamos todo el año mirando hacia ese lado del mundo, lo vemos a diario, cómo se hacen las representaciones en el imaginario colectivo. Cómo se construye la mirada hacia una mujer que utiliza el velo”, expresó Torchiaro y agregó que esto contribuye a la forma en que se mira a las musulmanas que habitan suelo occidental: “Están siendo todo el tiempo juzgadas y puestas en tela de juicio con el discurso de ´ya estás en Occidente, sacate tu pañuelo, ya podés ser libre´. Con una presión y una violencia total”.

“Hay una construcción del islam como un otro lejano, como un demonio, como algo que viene a atacar nuestra libertad, nuestros supuestos derechos que muchos son ganados, pero no sin luchas”, enfatizó Falcón. Por su parte, Torchiaro admitió que durante años “me costaba muchísimo afrontar la reacción que recibía -y que sigo teniendo- cada vez que digo que soy musulmana. ¡Y eso que no uso el hiyab! Cuando nos socializamos las mujeres musulmanas en sociedades que no son mayoritariamente islámicas, y sobre todo en las occidentales -como Argentina- que no son multiculturales, padecemos un gran racismo subyacente, interno, intrínseco”. Se infantiliza a todos los pueblos musulmanes y más a la mujer porque tiene un plus en la interseccionalidad que genera la opresión de ser una población de subalternidad en el mundo, como es la categoría género. Se las define todo el tiempo y al definirlas se las mutila, se las silencia.

Por otro lado, para Falcón decir que el islam condensa el paradigma de la misoginia y lo patriarcal, es un error. “El patriarcado es una forma discursiva, textual, que atraviesa pensamientos enteros, religiosos, filosóficos, políticos y no podemos decir que solo existe en el islam”, explicó.

Torchiaro sumó que existe una maquinaria ideológica alrededor, repetitiva, friccionada con la industria cultural, la televisiva, la cinematográfica, que reproducen ese imaginario.

El islamismo, como el catolicismo y el judaísmo, incluye diversidades, múltiples escuelas del pensamiento. El feminismo islámico existe hace años, es un pensamiento de base, reformista sobre el islam. Lo que hicieron las mayores eruditas, fue empezar a tomar los principios ordenadores de esas sociedades y replantearlos, repensarlos. La manera que encontraron más cercana a esto es acceder a los textos sagrados y hacer de éstos una hermenéutica feminista.

Desde occidente se mira a las mujeres de oriente con pena, desde un lugar de superioridad, producto de una mirada colonizadora, salvacionista. “La mujer afgana tiene voz. La mujer afgana viene luchando no solo contra los talibanes sino contra la ocupación estadounidense y anteriormente contra la ocupación rusa, donde hubo violaciones de derechos humanos, abusos sexuales, prostitución, trata de personas”, dejo en claro Falcón. Agregó que lo que podemos hacer es dejar de estigmatizar el islam per se como una religión retrograda, tratar de habilitarles la voz y no hablar por ellas. Unirnos en un feminismo que no debe tener fronteras ni distinciones entre las creencias.

Torchiaro cerró expresando que hay muchísimas maneras de analizar la situación de Afganistán desde lugares tan lejanos. Hay análisis políticos que terminan en lo más belicista, en lo más duro, en cuestiones geopolíticas pero lo real es que es una catástrofe humanitaria y esto va a generar un desplazamiento forzado de personas, mayoritario del que ya había, por eso se está haciendo un llamamiento internacional al pedido de recepción de refugiados. La comunidad musulmana argentina ya elevó pedidos a amnistía internacional.

Sep 22, 2021 | Comunidad, Novedades

“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.

“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.

Hace aproximadamente tres años, un grupo de jóvenes creó Salvemos Huachi con el objetivo de llevar adelante una campaña social en el pueblo, concientizando principalmente a las juventudes y complementando el trabajo que venía haciendo la Asamblea Jáchal No se toca. Conformada en febrero de 2015, la Asamblea convocó a la comunidad movilizada debido a las actividades de exploración minera en La Ciénaga para la explotación de uranio, área natural protegida por su valor geológico y arqueológico, ubicada a 16 kilómetros del centro de San José de Jáchal, ciudad cabecera del departamento homónimo.

“Con Salvemos Huachi vamos a las escuelas, damos charlas. Antes de la pandemia hacíamos actividades en la plaza, todos los domingos pasábamos proyecciones. También hacemos marchas, notas, juntamos firmas para apoyar a nivel judicial lo que hace la Asamblea pero nuestro foco es más la concientización con distintas actividades en forma personal y a través de las redes sociales para visibilizar todo lo que está pasando acá. A la crisis ambiental se suma la crisis hídrica, “no tenemos una gota de agua”, dice Laredo. “Acá ya hay cortes, a los productores se les han disminuido los días de riego e incluso les han advertido que siembren menos para el año que viene porque va a haber menos agua”. Desde hace varios años distintos sectores y distritos cortan las rutas porque sufren la falta de este recurso primordial para la vida cotidiana y las actividades productivas de la zona, durante días, semanas y hasta un mes entero.

Al mismo tiempo que sigue funcionando Veladero -ya que se extendió su vida útil por al menos 10 años– se gestiona un nuevo megaproyecto de cobre, plata y oro tres veces más grande llamado José María de la empresa Lundin Gold. Ubicado en la cordillera al noroeste de San Juan en el departamento de Iglesia –entre los 3.700 y 5.300 metros sobre el nivel del mar- usaría en promedio 550 litros de agua por segundo y podría afectar su calidad, según figura en los informes de impacto ambiental. Este plan de mina a cielo abierto comenzó a explorar y perforar el área en 2003, y para su explotación, utilizaría el agua de las napas subterráneas.

“Las napas alimentan las únicas cuencas que tenemos acá y la mayoría de los distritos nos alimentamos de pozos de agua porque el agua del río Jáchal, desde lo de Veladero, no se puede consumir más”, dice Laredo. Ante el temor de la comunidad por el panorama ambiental que pronostica José María, han estado elevando notas y denuncias al Ministerio de Minería, al Consejo Consultivo Minero y al Ministerio de Ambiente de la Nación.

Además, por emplazarse dentro del ambiente periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo, la provincia estaría incumpliendo con la Ley Nacional de Glaciares que prohíbe la actividad minera sobre estas reservas de agua dulce que alimentan las cuencas de San Juan. A su vez, hay un conflicto latente con La Rioja que reclama regalías debido al impacto ambiental que producirá en su territorio y a que hoy se accede a la mina a través de esa provincia, entre otras razones.

Veladero, mina de Oro a cielo abierto, ubicada en la provincia de San Juan.

Sin diálogo

Los vecinos y vecinas de Jáchal no mantienen un diálogo formal con el gobierno provincial ni tampoco fueron convocados a una instancia participativa respecto a este nuevo proyecto ya que la licencia social se limita a la población de Iglesia. Sin embargo, Jáchal se vería afectado ya que las cuencas hídricas alimentan ambos departamentos. Por el momento, sólo hubo reuniones de funcionarios de gobierno, concejales del departamento y proveedores con representantes de la empresa, a puertas cerradas, en busca de apoyo local. Laredo recuerda la llegada de CEOs para dar charlas en el municipio: “Les pasan un listado diciendo que firmen con nombre y DNI, una planilla común como para justificar que ha ido gente a la reunión y esa es la licencia social, pasó con Veladero. Ahora como saben que ya estamos advertidos y en pie de lucha, en el departamento no apareció nadie”.

Salvemos Huachi lleva ese nombre porque en el año 2018 quisieron instalar una minera en la zona aledaña al pozo que alimenta a toda la población de Jáchal y que toma agua del acuífero Pampa del Chañar. “A la gente no le gustó nada cuando se enteraron que la mina quería asentarse en Huachi, saben que es nuestra única fuente de agua. Sobre el río ya están resignados que está muerto pero tocar el acuífero era matarnos. La gente tomó conciencia y salimos todos. Cuando vieron a la gente en la calle el proyecto quedó en pausa. Y seguimos controlando porque no se dio de baja, no nos hemos quedado tranquilos. Tenemos contacto con vaqueanos y pobladores porque el lugar no está tan lejos pero no es fácil el acceso, y cuando podemos, vamos para ver si hay algún movimiento. Es más, hay una obra, un puente en el medio de la nada que es el paso de las maquinarias de la empresa para Huachi”, cuenta Laredo.

Hoy están latentes más de 180 proyectos mineros de una escala menor en toda la provincia aunque la mayoría se encuentra dentro de Jáchal, Iglesia y Calingasta. “Cuando nos enteramos de un proyecto ya tienen aprobada la prospección, exploración, ya hicieron todo”, dice Laredo. Tanto el gobierno departamental como provincial tienen una postura prominera, alineada con los gobiernos nacionales que han favorecido a estas empresas, por ejemplo, estableciendo un tope de regalías y eliminando las retenciones a las exportaciones mineras durante dos años en la gestión de Mauricio Macri o reduciéndolas de manera arbitraria.

“Ellos insisten que con la minería vamos a salir y va a haber desarrollo, trabajo, un montón de cosas pero nos están exponiendo a todos”, afirma Laredo. Las autoridades se escudan en rever las condiciones para el nuevo megaproyecto como el cobro de más impuestos y la mitigación de los efectos ambientales, e incluso proponen que la empresa provea de pozos de agua y del sistema de riego por goteo a los productores y la población en general.

“La gente pasa semanas sin agua y el gobierno no da solución alguna, largan el agua por unos días y le cortan a otro sector, y así. Muchas veces hemos tratado de entablar un diálogo para que se nos tenga en cuenta, no para mediar ni consensuar. Ellos quieren que nosotros tengamos un diálogo para que aceptemos la minería con controles pero no hay un punto medio lamentablemente. Sabemos que los controles no existen y que estamos en un contexto de emergencia hídrica en un pueblo precordillerano semidesértico donde el agua siempre ha sido escaza. Qué casualidad que después de 15 años de megaminería nosotros estamos sin agua”, sostiene la ambientalista jachallera.

¿Cómo se vinculan las empresas mineras con la comunidad? Desde Salvemos Huachi cuentan que su esfuerzo a veces se ve afectado por los recursos que manejan: “Siempre se han involucrado pero a la gente igualmente no le gusta. Desembolsan mucha plata con las instituciones deportivas, con las escuelas, con salones, iglesias, lo que te imagines. Aparte de eso, el gobierno se encarga de hacerles el lobby: aunque no sea con plata de la minería ellos pusieron un foco o asfaltaron una calle y te dicen que lo hicieron con las regalías mineras”, cuenta Laredo.

A lo largo de la provincia, los proyectos mineros son innumerables pero el pueblo está activo y movilizado, defendiendo sus recursos desde las asambleas como lo hicieron y lo hacen en Chubut, Mendoza y Catamarca, territorios que tampoco le dieron licencia social a esta industria.

En defensa «de»

En defensa «de»

El Colectivo Crisis Socioambiental y Despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, formado por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz, describe en su Cuaderno N° 4 un nuevo ciclo de luchas contra la megaminería. En él escribieron las organizaciones sociales y militantes populares de estas provincias que resisten para transformar las distintas realidades de las comunidades que habitan.

Para Patricia Collado, socióloga de la UNCuyo e investigadora del CONICET, el objetivo de estas experiencias “trasciende la lucha en ‘contra de’ para proponer ‘la defensa de’ una forma de desarrollo de la comunidad que no empeñe en el presente o el futuro la forma de vivir que los caracteriza”. ANCCOM habló con José Seoane, Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, sobre estas historias recientes. ¿Es posible un modelo alternativo a la narrativa del desarrollo que pone en riesgo la vida? ¿Luchar sirve?

¿Por qué teniendo tanta información y evidencias de lo que genera el extractivismo minero los gobiernos continúan avalándolo?

Tenemos que tener en cuenta que estamos ante corporaciones mineras transnacionales de gran porte que manejan grandes finanzas, que obtienen grandes ganancias de la explotación megaminera en los territorios, incluso producto de los beneficios fiscales sancionados en la Argentina y a nivel provincial. Esos grandes actores transnacionales tienen capacidad de influir y de incidir, e incluso a través de la corrupción, de comprar las representaciones políticas particularmente de los estados provinciales que, en términos de sus capacidades económicas y de gobierno, son ciertamente débiles frente a estas grandes corporaciones. Otra cuestión es la contribución a los recursos locales provinciales que pueden hacer este tipo de actividades económicas. De todas formas el balance es absolutamente negativo. Claramente en el caso de las provincias con más tradición minera, por ejemplo en Bajo de la Alumbrera, el primer gran proyecto megaminero de Argentina de esta fase neoliberal, los resultados en términos sociales son terribles. La provincia no deja de ser una de las más pobres, con un alto nivel de desempleo, con un alto porcentaje de la población debajo de la línea de la pobreza. O sea que el impacto social real en la vida de las poblaciones, en términos de los beneficios prometidos, está por demás ausente.

¿Cómo romper con la dicotomía ambiente–economía que limita el debate a la premisa de que sólo es posible una política de “desarrollo económico” extractivista?

Hay toda una narrativa que afirma la importancia de las actividades extractivas y de ciertos daños “colaterales” sobre el territorio, sobre el ambiente y la naturaleza, en razón del prometido desarrollo económico y social, que es totalmente falaz. Creo que ahí una de las rupturas y de la pérdida de credibilidad de estos discursos tiene que ver con la experiencia en los pueblos. En la medida que llevan adelante una experiencia de sufrimiento, también de frustración en relación con la ausencia de mejora social que implican estos emprendimientos, crece el cuestionamiento y estas falacias muestran toda su falsedad. Por eso las resistencias tan fuertes que están habiendo hoy en las provincias donde se quieren llevar adelante estos proyectos, donde en muchos casos ya ha habido experiencias de este tipo o ha habido grandes movilizaciones rechazando la minería como el caso de Catamarca. El enfrentamiento entre el desarrollo y lo ambiental es una construcción discursiva en una narrativa de los sectores dominantes. En la realidad e incluso en la práctica de estos movimientos, lo social y lo ambiental están profundamente articulados.

¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?

¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?

Hay un movimiento social que las articula. En 2001-2002 se inicia un primer gran ciclo de lucha en la Argentina contra estos proyectos megamineros con la resistencia en Esquel a la implantación de un emprendimiento de explotación de oro que tiene una victoria importante a través de un plebiscito que realiza la comunidad en rechazo. A partir de ahí se generalizan estas experiencias, incluso se construyen marcos de articulación regional y nacional. Fue el periodo de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Ese primer período es el gran ciclo de lucha y de movilizaciones del 2003 al 2010, que incluso conquista leyes importantes como la Ley de Protección de los Glaciares o la Ley de Bosques. Incluso las leyes a nivel provincial, donde siete provincias conquistan regulaciones que prohíben o limitan la megaminería contaminante. Ese ciclo de luchas está retomándose ahora, a partir del 2019, en este nuevo contexto donde estos emprendimientos son empujados por los altos precios de los minerales en el mercado mundial. Lo que los lleva a volver o a poner más énfasis en el desarrollo de sus proyectos y en ese sentido reaparece este ciclo de las resistencias.

Cuál es el horizonte de estos movimientos sociales?

Me parece que uno de los desafíos es cómo poder articular estas protestas y resistencias de las comunidades y de las poblaciones que habitan los territorios donde se asientan los proyectos mineros, con las luchas, las resistencias y las poblaciones de los grandes centros urbanos, que también sufren el impacto de estas políticas que deterioran el ambiente. Cómo articular esta diversidad de luchas que están cuestionando un modelo de desarrollo que implica un deterioro ambiental y social. Por ejemplo en Chubut la resistencia es un movimiento que atraviesa toda la provincia y que articula una diversidad de sujetos, actores y organizaciones muy disímiles, desde las comunidades indígenas hasta los sindicatos de salud y de educación hasta los pobladores, los vecinos de las ciudades o las resistencias más locales. Son comunidades que se levantan no sólo por una preocupación abstracta respecto de la naturaleza o del ambiente sino que están resistiendo, están movilizándose y están llevando también propuestas. Están defendiendo su propia vida, sus propias condiciones de vida. No hay una cuestión ambiental separada de lo social en la emergencia de estos movimientos.

¿Cuál es el camino a trazar para que un modelo alternativo sea posible y se traduzca en la práctica?

Hay respuestas que están formuladas por los propios movimientos, las resistencias contra la megaminería tienen propuestas en sus territorios de desarrollos alternativos, de formas de gestión económica alternativa. En los grandes centros urbanos hay otro tipo de movimientos que hoy están también en el centro de la discusión, por ejemplo los relacionados con la economía popular. Particularmente aquellos de la agricultura familiar, de la pequeña producción agrícola, movimientos territoriales como el MTE [Movimiento de Trabajadores Excluidos] Rural y la Unión de Trabajadores de la Tierra, que vemos a diario en la escena pública y en las movilizaciones mostrando que hay otra forma de producir alimentos. Incluso para abastecer el consumo de las grandes ciudades, con una producción cooperativa, comunitaria y de carácter agroecológico. Con otra forma de distribuir y de acceder a los alimentos, a menos precio y con más calidad. Es decir, hay un montón de propuestas que podrían ponerse en marcha y que incluso en algunos casos se logran conquistas. Existe toda una variedad de iniciativas legislativas de políticas públicas que están siendo impulsadas por estos movimientos de carácter socio ambiental.

¿Qué dificultades atraviesan estas resistencias?

Aparecen las grandes corporaciones, financiando y apadrinando, vinculadas a los representantes políticos. Eso es una realidad que sucede en todas las provincias donde se llevan adelante estos emprendimientos pero también en otras partes. Las últimas semanas circuló mucha información sobre el peso del lobby que hacen las empresas en el parlamento para garantizar que proyectos como la Ley de humedales o la del etiquetado no prosperen. Estamos ante corporaciones muy poderosas, globales, que han salido victoriosas y gananciosas de todo este proceso de transformaciones neoliberales que lleva varias décadas. Que ha concentrado el dinero y el poder en pocas grandes corporaciones mundiales a despecho de las condiciones de vida de los pueblos. Hay toda una cuestión de poder, de política, que ciertamente es el nudo gordiano a resolver. Tienen una capacidad de influir sobre los gobiernos de forma legal, en el sentido de los aportes que estas actividades pueden hacer al fisco, pero también de forma ilegal, respecto a las contribuciones en el terreno de la corrupción, del bienestar privado que pueden asegurar. Hay lógicas muy perversas de cooptación mercantil de las representaciones políticas y la lógica de la impunidad que construyen estas grandes corporaciones internacionales parece asegurarles estar por fuera de los mecanismos de administración de la justicia.

¿Luchar sirve?

Las movilizaciones y la acción de las comunidades tienen logros: se sancionaron leyes, se pararon proyectos, se pueden conseguir cosas. Por otro lado, respecto del pasado me parece que en la actualidad hay una mayor conciencia social general en las provincias pero también en las grandes ciudades de la importancia de las cuestiones socioambientales. Se ha ganado en una conciencia más socioambiental y es más complejo justificar las destrucciones del territorio de las comunidades a nombre de un desarrollo económico que no se visualiza. Hay una mayor presencia incluso en términos de la opinión pública, de la agenda política y de la agenda mediática.