El combo de Sandra Chagas

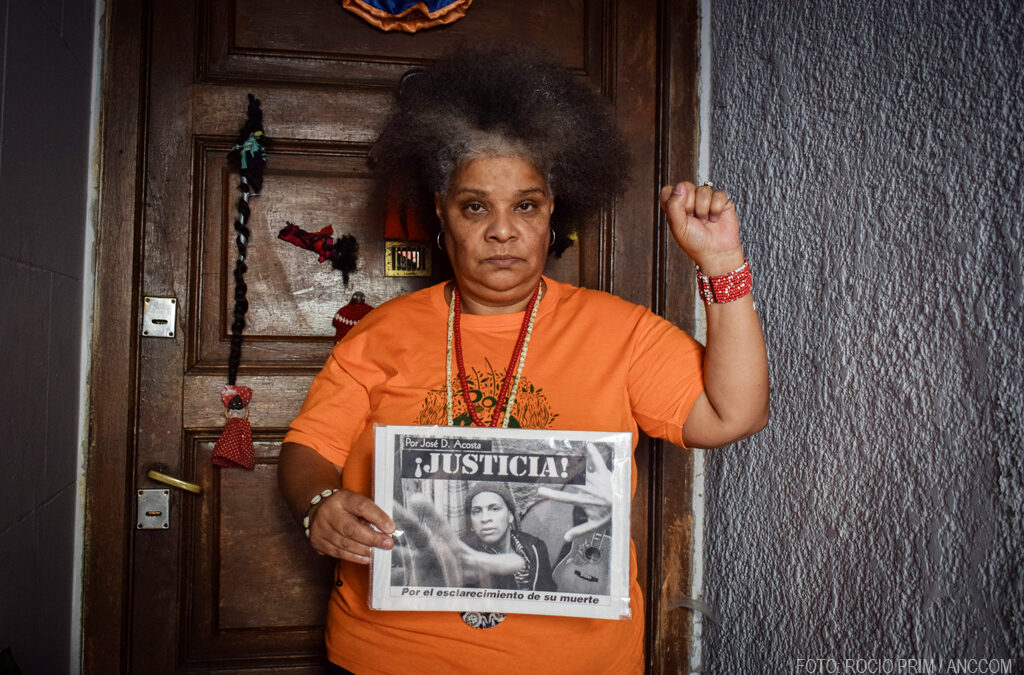

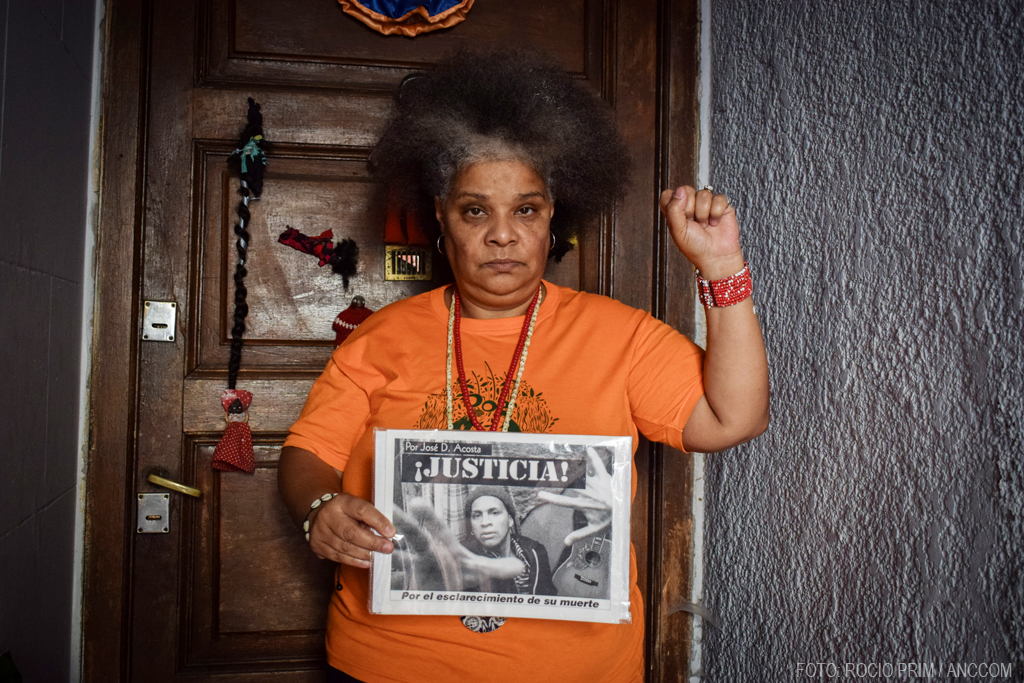

Mujer, feminista, afrodescendiente y lesbiana, la activista Sandra Chagas repasa su historia familiar y lo que significa militar sus causas en la Argentina. El caso de José Delfín Acosta Martínez.

Del otro lado de una puerta de la que cuelgan muñecas, al final de un pasillo aireado de Once, una habitación blanca y memoriosa. Las aberturas son el espacio respirable de pedazos de pasados. Las paredes rebalsan fotos de mujeres con vestidos y hombres con tambores. Un mueble guarda tras sus ventanas más fotos y, ocasionalmente, una taza.

Al lado de la mesa, una escultura de ensamblados de metal: una pierna adelante, la otra atrás, rodillas flexionadas, rulos afro, una mano que toca un tambor y otra que lo sostiene, arriba de una sonrisa, la mirada. Esa mirada de júbilo turbada por algo más grande.

– ¿Quién es?

***

José Delfín Acosta Martínez pertenecía al Grupo Cultural Afro, desde el que se inició todo el movimiento de reivindicación afrodescendiente en Argentina. Lo fundó con Diego Bonga, otro inmigrante afrouruguayo, en 1989. El candombe se convirtió otra vez en espacio de reunión y unión afro-rioplatense: el grupo enseñaba el baile y hacía presentaciones.

– Cuando lo asesinan a José, nosotros tenemos un quiebre – dice con pesar y brillo en los ojos Sandra Chagas, activista afro que conoció en bailes al candombero. Su mamá y su hermano eran muy activos en el Grupo Cultural Afro.

El 5 de abril de 1996, José había estado en una clase de la Universidad del Tango en la confitería El Molino. Pasó por la puerta del boliche Maluco Beleza, adonde iban muchos brasileros. La Policía Federal fue a la salida, argumentando que habían recibido la denuncia de una persona armada y quisieron arrestar, sin mucha más prueba que el color de piel, a dos afrodescendientes.

– José estaba incluso con sus zapatos de tango. Lo único que hizo fue tratar de ayudar y defender a estos dos compañeros brasileños porque sabía de derechos, sabía que no se los podían llevar así nomás. Los estaban acusando de algo, pero se los querían llevar y eso no se puede. Cuando él salió en su defensa, agarraron y se lo llevaron a los tres. Pero el único que sale asesinado es José.

El candombero José, el defensor José. En el living, la escultura hecha por Waldemar Moreira Zurbrigk parece respirar.

***

– En el 98, dos años después del asesinato, Ángel Acosta Martínez, el hermano, hace lo que se llamó el Homenaje a la Memoria: homenajear no tanto a José Delfín, sino a la memoria de todos aquellos afrodescendientes en Argentina.

Para esa fecha, Ángel dio clases gratuitas de candombe en varios espacios de la ciudad de Buenos Aires. Había que pintar la ciudad de memoria afro. En una foto en blanco y negro sobre la pared, se ve una gran comparsa, la Kalakan-Gue.

– La comparsa fue desde Pasaje San Lorenzo hacia el Cabildo. En general, las llamadas – explica Chagas en referencia a las marchas populares con tambores y baile- se hacen desde más o menos Pasaje San Lorenzo hacia Parque Lezama. Pero esa vez se invirtió para visibilizar la presencia y tener ese registro del candombe resurgiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Se visibilizó, no solamente el caso de José, sino también la presencia de los afroargentinos en este territorio, que hacía casi más de cien años que no transitaba por las calles.

La historia afro tiene mucho que ver con perder y recuperar. Los relatos de toda la Nación se destiñen a blanco: padres y madres de la patria, próceres y hasta sus caballos se blanquean en la imprenta de la historia. Aún así, la pérdida más grande es la identidad afro.

– Venimos de la trata transatlántica esclavista. Las personas que habitan en estos territorios que hoy llamamos Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, somos toda la misma gente, traída en calidad de esclavos. Para mí, esto fue un genocidio que duró cuatro siglos y del que somos consecuencia.

La historia familiar de Sandra requirió cuatro generaciones para recuperar con total orgullo la identidad afro. “Mi madre no era candombera”, cuenta apresurada. Su bisabuela era una mujer criolla de arrugas profundas y mirada perdida. Su foto en blanco y negro reposa, desgastada, en el primer estante del armario familiar.

Primero, la bisabuela se casó con un hombre negro y después con uno blanco. Así, en la familia convivían los hijos negros con los blancos. El abuelo de Sandra era uno de los negros. Cuando le tocó cuidar a la próxima generación, fue determinante: tenían prohibido juntarse con “los negros que estaban en la esquina”.

– Hoy todo el mundo quiere bailar candombe, quiere tocar candombe, como si hubiese sido fácil para la propia comunidad negra hacer entender a la propia familia lo que significaba para una. Para mi mamá era una contradicción no juntarse con esa gente que era su misma gente.

Mientras tanto, levanta uno de los cuadros. Una negra sonriente baila al compás de los tambores. La nieta rebelde, la madre de Sandra.

– Su madre es negra, ella es negra, ‘¿por qué no me puedo juntar con esa gente?’, se preguntaba mi mamá. Pero vos ves que mi bisabuela es criolla.

***

– Ahora estamos viendo o viviendo un retroceso espantosísimo, donde lo que prima es todo lo que venga otra vez de Europa o de Estados Unidos, lo que venga de fuera… Sin mirar a la propia gente, ni lo que quieren, ni lo que desean, ni lo que piensan… Nada, las propias personas a las que se supone que gobernás o estás dirigiendo un país, ¿para quién? ¿Para qué? Porque no se está escuchando la voz de las personas, no se está escuchando la voz del pueblo. No hay un ida y vuelta. Es solamente tirar cosas que tenés que asimilar y chau – acelera.

De repente, se para en seco.

– Aquella ya está sacando fotos que me ponen más nerviosa. Estás sacando fotos de José igual, ¿no? Hay muchas con mi mamá también. Ellos bailaban juntos.

Arriba de la escultura, hay una foto de una Sandra joven en el Teatro Coliseo en una bailanta del Grupo Cultural Afro.

– Hay otras fotos más – desliza mientras recorre la pared con la vista. A la derecha, una foto de su mamá en los 80 con el coro Kennedy.

La madre de Sandra bailó la prohibición familiar toda su vida. En esa época, se presentaba con Yavor, después con el Grupo Medio Mundo. Incluso, llegó a bailar en una obra de Egle Martin, una vedette y coreográfa argentina. Cada tanto, también le gustaba cantar.

***

– Como mujer tenés otra carga más, porque sos mujer, sos negra, sos…

– Soy lesbiana. Claro. Tengo el combo cuatro. Yo hablo de afrofeminismo. No puedo dejar mi identidad fuera del activismo, de nada. Es más, a veces hablo del afrolesbianismo feminista, porque en realidad soy afrodescendiente, soy lesbiana desde chica y llegué al feminismo. Ojo: no fue fácil llegar al feminismo.

Menos, cuando la liberación femenina se limita a pequeñas disputas que no cuestionan al sistema colonialista, capitalista y blanco. Un feminismo blanco de panel con cupo negro que excluye, que expulsa.

***

– Estoy estudiando la licenciatura de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad de Lanús para poder seguir defendiendo los derechos de nosotras, las personas afrodescendientes.

Tras una pausa, Sandra toma aire.

– Vos pensá que en 1996, cuando asesinaron a José, nosotros éramos “los negros”. Igual no va a cambiar eso, ¿eh? Nosotros no necesitamos que cambie, pero sí que la sociedad entienda algunas cosas. Porque, por ejemplo, después de la Cumbre de las Américas de Durban, Sudáfrica (2001), nosotros tenemos derechos humanos. Ahí fueron reconocidos por la política internacional.

El derecho internacional está más presente de lo usual en las historias personales cuando se trata del colectivo afro.

– Tuvimos que pasar por muchas cosas. Primero, salir de las cárceles. Después, de la esclavización, del apartheid, de la segregación racial. O sea, hay todo un combo. Y lo que siempre nos toca, a cualquier afrodescendiente, esté donde esté: el racismo, la xenofobia, la discriminación racial, la extranjerización -suspira y se le caen los ojos-. Nosotros siempre vamos a terminar siendo extranjeros.

¿Cómo llamarse? ¿Migrante? ¿Transhumante? ¿Afroargentino?

– La gente se traslada. Las poblaciones se mueven y van de acá para allá. Yo me considero afrodiaspórica. Y lo digo así porque de las dos diásporas, de la primera, la de la trata, y la segunda diáspora, que son de los países latinoamericanos y sus dictaduras económicas.

Con catorce años, su familia la subió a un colectivo de larga distancia de Uruguay a Argentina. De a uno, fueron viniendo. No los persiguieron las cachiporras de los represores. Los expulsó la economía que hacía cerrar los números con la gente afuera.

– Ahora no estamos en dictadura, aunque sí hay una dictadura económica. Te podés manifestar, el derecho a la protesta está acá, en Naciones Unidas… pero quieren imponer la cultura del miedo: no es que van a perseguir sólo a los indígenas, a los negros, es a todos los que estén en desacuerdo.

Pero cuando la tez se oscurece, los policías gatillan más rápido.

***

Aún el caso de José Acosta no está cerrado en la Corte Suprema. Se agotaron las instancias nacionales y Argentina no se presentó a las internacionales de solución amistosa. Así que, en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expidió con una condena histórica. El racismo volvió a ser central para los organismos internacionales por la presión de movimientos como Black Lives Matter, creados con el caso de George Floyd, el ciudadano afroestadounidense asesinado en marzo de 2020 por la policía.

– Ellos hace años que están teniendo un caso al que no le están dando bola. Hay un caso internacional que todavía lo tenés acá en la gatera. Y al que no le das viabilidad y al que dejaron muchísimo tiempo ahí en espera y espera y espera hasta que no había manera de poder tapar el sol con la mano.

Meses más tarde del violento asesinato de George, a fines de agosto de 2020, la CIDH falló en el caso José por primera vez acentuando la violencia policial por el “perfil racial” del asesinado.

– A George lo filmaron, pero no había nadie que lo ayudara. José estuvo encerrado en una pieza donde lo golpearon hasta matarlo. Son dos cosas diferentes. No había nadie que filmara, ni que lo viera, ni que…O sea, ¿cómo probás todo lo que tenés que probar?

En la pregunta hay un aliento cansado, acarreado por generaciones.

***

– Hoy las Naciones Unidas hablan de George Floyd y crean un ente, el EMLER, que tiene que ver con un foro por los casos de asesinato. No solamente lo ponen a George Floyd como el caso paradigmático, sino que no visibilizan el caso de José Delfín Acosta Martínez, que es un único caso en toda Latinoamérica y el Caribe.

El caso de José sirvió para el caso de Lucas González: en la primavera de 2021, policías de civil, lo persiguen en auto y le disparan por atrás. Lucas salía del entrenamiento de un club de fútbol, tenía gorra y la tez marrón.

– Otro caso que tiene que ver es el de Fernando Báez Sosa. Fernando Báez era argentino, pero sus padres paraguayos. Entonces, a él le corría la extranjerización. Esas once personas que lo golpearon hasta matarlo, mientras lo golpeaban, no le decían “marrón”, le decían “negro de mierda”. Hay toda una connotación racista contra el color de la piel, que no te veas blanco.

Cuando hablamos de racismo, tenemos que hablar de clasismo. Y de exclusión.

En la sala, la estructura de metal exhala al ritmo del tambor repiqueteado por siglos de pérdida, rebeldía y rabia.