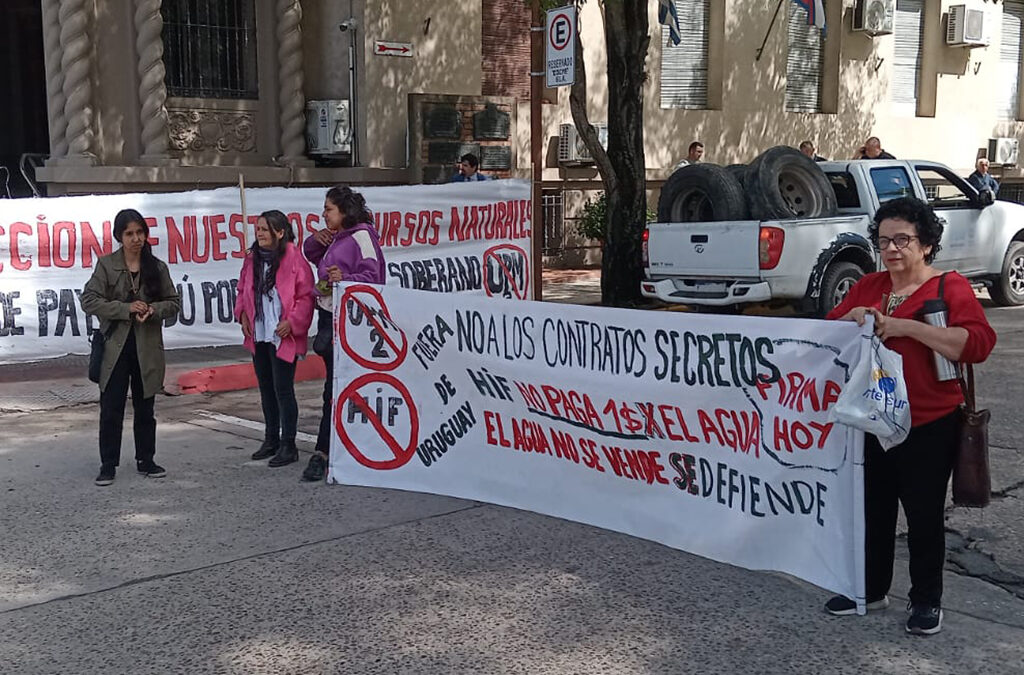

Colón y Payasandú resisten contra la refinería HIF

Continúa la preocupación de los vecinos a ambos lados del río Uruguay por la construcción de una planta de hidrógeno verde. Denuncian que afectará el turismo, la biodiversidad y salud de ambas poblaciones.

Continúa la lucha a ambos lados del río Uruguay contra la empresa HIF global que planea desarrollar un megaproyecto para instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a las costas entrerrianas.

Estas semanas son cruciales para el desarrollo de los planes que tiene la empresa en el país vecino ya que ayer se reunieron en Argentina Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con Mario Lubetkin, su homólogo uruguayo. Este es el segundo encuentro entre ambos funcionarios en lo que va del mes y según trascendió Lubetkin espera la visita de Quirno en las próximas semanas para seguir tratando temas bilaterales.

En julio, HIF realizó algunos cambios en su proyecto que implicó la reducción de un 35% de la superficie total de la planta, una disminución en un 70% de la intervención que realizaron sobre el monte nativo y una ampliación de 260 hectáreas del área de reserva de la biodiversidad, pese a estos cambios en noviembre la empresa debió ser multada por el Ministerio de Ambiente debido a la tala ilegal del monte nativo.

Estas modificaciones no lograron apaciguar a las distintas organizaciones y vecinos tanto de Paysandú (Uruguay) como de Colón (Argentina) que ven que sus reclamos caen en oídos sordos. Carlos Serrati, integrante de la organización Somos Ambiente, explicó: “Lo que la empresa hizo fue realizar modificaciones menores dentro de la planta, pero dejó las instalaciones en el mismo lugar, encima para ganar un poco de espacio aumentaron las alturas, la llama la establecieron a 7,50 metros aproximadamente, y el producto de la incineración de estos combustibles viene todo para este lado, para nosotros no cambio absolutamente nada”.

Los miembros de Paysandú soberano concuerdan, ya que su reclamo implica la reubicación en su totalidad de la planta por fuera de su localidad. Leonardo Belassi, integrante de esta organización, comenta: “Por eso estamos juntando las firmas para una iniciativa popular, quisiéramos que no se instale en ningún lugar del Uruguay”. El colectivo ya tiene recolectadas 13.000 firmas, y le faltarían 2000 para poder convocar un plebiscito de iniciativa popular para decidir sobre el tema en cuestión.

La empresa aseguró en diversos medios que se concretaron con los vecinos de Paysandú y Colón jornadas de diálogo. Sin embargo, Serrati desmiente esta instancia, “se dijo que tenían conversaciones con organizaciones de la zona de Colón, yo estaba presente en el lugar, no fue así, no las hubo”.

El entrerriano explica que el movimiento en contra de la instalación de la planta lejos está de querer invalidar las decisiones que implican los proyecto de desarrollo de Uruguay, sin embargo resalta: “Lo que decimos es que no se puede hacer en ese lugar, porque afecta directamente a un sistema económico de una población transfronteriza, es incluso una pérdida de soberanía de nuestro lado, porque los condicionamientos de la empresa modifican sustancialmente nuestro estado de vida”.

En las últimas movilizaciones de protesta se contó con el apoyo del intendente de Colón José Luis Walser, quien se sumó al reclamo y a las últimas manifestaciones exigiendo el cambio de locación de la plata, asimismo pidió la intervención de las autoridades nacionales correspondientes para mediar en el conflicto.

Serrati resalta, además, la imprevisibilidad de las empresas que manejan químicos tóxicos, “la prueba de esto es el accidente de Ezeiza hace unos pocos días, puede ser un producto del azar, o un accidente, pero el riesgo de accidentes está siempre presente”, agrega. “Necesitamos una base epidemiológica para saber cuál es el estado general de la salud de la población para poder contrastarlo o compararlo el día de mañana si llegan a aparecer algún tipo de patologías diferentes, como ya ha sucedido en Gualeguaychú”, dice y enumera además otras consecuencias derivada de la posible instalación de la plata tales como pérdida del valor patrimonial de la cuidad, emigración por falta de empleo y baja de la recaudación tributaria.

El sábado 6 de diciembre habrá una marcha en Paysandú contra la instalación de la planta frente a las oficinas de HIF Global, más tarde habrá también un festival donde se presentarán distintos artistas y se realizarán actividades de visibilización del conflicto.