Abr 2, 2020 | Comunidad, Novedades

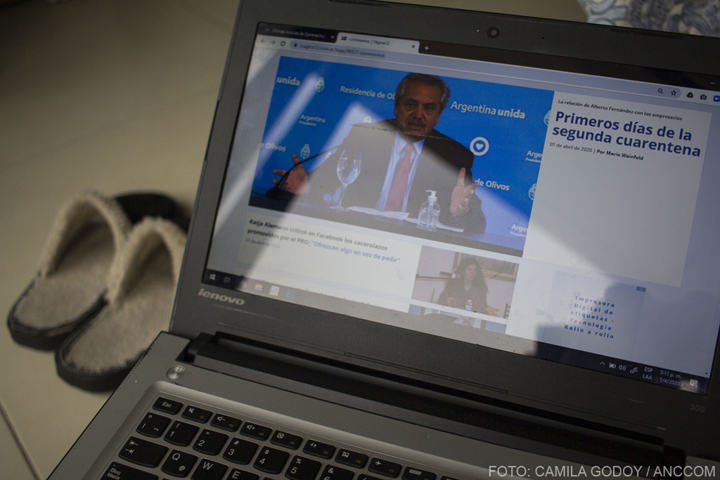

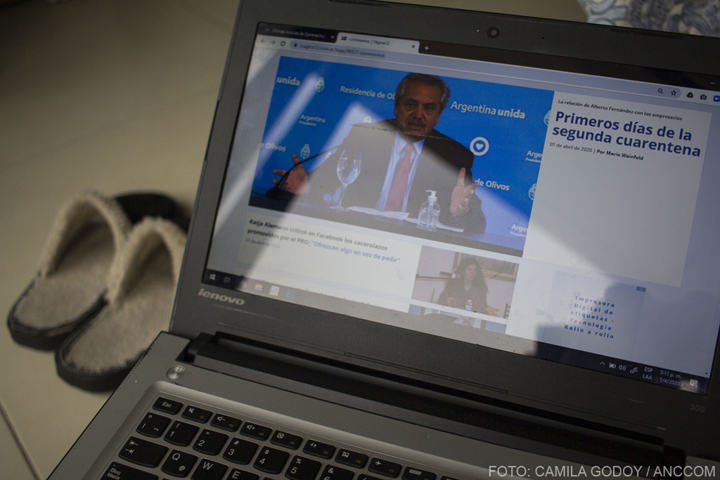

«El presidente encontró un tono contenedor y calmo para transmitir la información», dice Taricco.

El 3 de marzo se confirmó el primer caso de Coronavirus en Argentina. El infectado era un hombre que había llegado enfermo desde Italia. El 19 de ese mes, con 128 casos confirmados en el país, el Gobierno Nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de la medianoche siguiente. Traslados y gran cantidad de actividades quedaron suspendidos. Sin embargo, una pequeña cantidad de labores siguen habilitadas para trabajar, entre ellos, quienes se dedican a los medios de comunicación. Su trabajo se considera esencial para mantener informada a la población durante el período de emergencia sanitaria y por eso mismo ANCCOM habló con tres especialistas en medios para hacer un análisis de cómo es la cobertura periodística de la pandemia.

Natalia Vinelli es investigadora y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) y creadora y directora de Barricada TV, un medio de comunicación popular y alternativo. Sobre el Coronavirus y su tratamiento mediático declara: “Prácticamente no hay informaciones que no estén vinculadas con el tema. Tiene lógica porque, aunque no responde a las definiciones de noticias como algo que sale de lo cotidiano, al afectar el ritmo de vida de tantas personas al mismo tiempo, es bastante difícil que no ocupe gran porción del espacio de los medios”- Pero, respecto a cómo se comunica esa información, Vinelli dice que “hay, en general, una tendencia bastante alarmista en el tratamiento del tema. En lugar de llevar tranquilidad a la población, tienden a exagerar o mantener mucho tiempo en pantalla situaciones de urgencia, que terminan generando pánico entre la gente. Creo que, en cambio, los medios podrían colaborar para frenar la circulación de fake news”.

Por otro lado, Ezequiel Rivero, becario de CONICET, magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y licenciado en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, ve las cosas con otro matiz. “Me da la impresión que quizás en los primero momentos del estallido de la pandemia hubo un intento más alarmista en el tono o el encuadre de la información, pero en el último tiempo hay una actividad más responsable. La práctica periodística requiere contraponer distintas fuentes, pero en este caso es muy importante trasladar a la ciudadanía la información oficial: cuáles son las conductas que se deben adoptar y cuáles, los riesgos que se están corriendo. No especular, no generar pánico con futuros distópicos”, aclara Rivero. Y agrega al respecto que: “Otra buena práctica periodística que se está llevando a cabo, por ejemplo, es no desautorizar el discurso científico. Venimos de un momento en que se venía dando demasiada cabida a los terraplanistas y el movimiento antivacunas; y, de pronto, vemos un giro hacia medios de comunicación que invitan a virólogos o infectólogos. Creo que tiene que ver con cómo se está manejando la comunicación oficial, desde el Gobierno, que de alguna forma llena los vacios de información. Eso baja los niveles de incertidumbre y deja menos espacio para la especulación”.

«Tenían mucha cabida terraplanistas y antivacunas; ahora hubo un giro hacia virólogos e infectólogos», Dice Rivero.

La información oficial proviene de dos fuentes: el Estado, más concretamente el Ministerio de Salud de la Nación, y, en un plano internacional, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como vocero principal y representante de esta primera fuente se distingue al presidente Alberto Fernández. Al respecto de este rol, Victor Taricco, licenciado en Ciencias de la Comunicación y ex subgerente de la Televisión Pública entre 2012 y 2015, afirma que es uno de los mejores emisores del Gobierno nacional. “Creo que el presidente encontró un tono contenedor y calmo para transmitir la información. Tiene mucha sensibilidad y además tiene la autoridad para tomar decisiones. Esa combinación no se da en otras personas. Lo que él ha logrado es unir en su figura el poder político con el conocimiento necesario para transmitir seguridad. Se nota que no es especialista en Coronavirus, pero su autoridad es tan fuerte y tan correcta en tiempo y espacio que logra concentrar el tono ideal para el momento”, agrega Taricco.

Rivero comparte la importancia del rol presidencial: “El presidente tiene una capacidad de explicar didácticamente, transmite tranquilidad, no infantiliza a las audiencias. Adopta los tonos correctos para ser hostil con quienes no acatan las medidas dispuestas pero a su vez usa tonos más comprensivos con quienes están padeciendo esta situación”. Pero también tiene sus reparos y cree que “en este momento es eficiente; hay que ver si la comunicación política encuentra limites y dónde. Si tuviera que marcar una falla en el discurso de Fernández, es esta recurrencia de llamar idiotas a quienes cometen infracciones. Porque eso permea hacia abajo y legitima”.

“Me preocupa un poco que los medios de comunicación celebren la vigilancia civil. Porque pueden legitimar prácticas violentas entre ciudadanos que desvirtúen todos los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno para que la cosa no se desmadre”, agrega Rivero en relación a cómo los medios tratan a los infractores. Y al respecto, Vinelli suma que “es un tema que hay que trabajar con sumo cuidado. Me parece que el rol de los medios tiene que apuntar a la solidaridad, al cuidado y no puede promover prácticas autoritarias que se están instalando fuertemente”. En ese sentido, la Carrera de Ciencias de la Comunicación y un conjunto de docentes que conforman el Colectivo de Ideas elaboraron la campaña #SeamosResponsables con la Comunicación, a partir de una serie de recomendaciones sobre la responsabilidad social que conlleva el ejercicio de la comunicación preparadas por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación y la Defensoría del Público, basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En tanto, el 26 de marzo, un grupo de trabajadores de prensa de Infobae presentó en las redes un reclamo porque la empresa los obligaba a concurrir a las oficinas de la redacción en un contexto de aislamiento social obligatorio. Natalia Vinelli comenta al respecto que “se tardó bastante en poner en discusión la cantidad de gente que conforma los paneles en los medios o la edad de las personas que aparecen en pantalla. Las mejores coberturas se podrán construir en la medida que haya una mejor organización sindical de los trabajadores de prensa en pos de mejorar las condiciones de trabajo”. Y Taricco, por su parte, resalta: “Lo que falta es que los actores relevantes en el mundo de la información intervengan: sindicatos, universidades, asociaciones civiles, radios comunitarias. Hay que levantar la voz y hacerse escuchar porque la comunicación es parte central del tránsito de esta cuarentena”.

Feb 20, 2020 | Entrevistas

Marianela Paco Durán es periodista, abogada, comunicadora y política. Nació en Potosí, Bolivia, hija de dos docentes y la mayor de cinco hermanos. Estudió en la Universidad pública San Francisco Xavier. Se desempeñó como Diputada Plurinominal por el partido MAS a partir de 2009 y fue ministra de Comunicación de Evo Morales durante su tercer gobierno, entre 2015 y 2017. A la edad de 43 años se posiciona como una figura clave de la política boliviana y ha impulsado una gran cantidad de leyes para mejorar las condiciones de vida de mujeres e indígenas. Luego de una charla que ofreció en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, dialogó con ANCCOM.

¿Por qué decidió dedicarse a la comunicación?

Yo he estudiado Comunicación porque me indignaba ver lo que pasaba en mi pueblo. Cuando era niña, el Alcalde estaba construyendo su casa de lujo y al mismo tiempo la alcaldía. La segunda era cualquier cosa. Había un cura de sotana que daba misa en latín, en un lugar donde el 99% hablaba quechua y el otro 1% se sentaba adelante en la iglesia. Pero había otro cura que me regaló un libro y cuando leía era como abrir los ojos al mundo. Y yo pensaba cómo denunciar y ver que esas cosas cambien, como decía el libro.

¿Cree que se ha logrado ese cambio?

En 500 años de colonia, 180 de república y 20 de neoliberalismo, previos a nuestro gobierno, las brechas de justicia estaban dispares. Hay datos históricos sobre construcción de carreteras, acceso a la educación y tecnología. Hasta que llegamos nosotros no pasaba del 20%. Y cuando comenzamos la gestión logramos una cobertura del 95%. Tenemos datos objetivamente comparables, no solo de discurso. Teníamos un analfabetismo sobre el 35% y hemos bajado al 3%. En salud, por ejemplo, hasta que llegamos al gobierno, todas las enfermedades eran de extrema pobreza. Y cuando llegamos nosotros empezamos a vivir las enfermedades del neoliberalismo, generalmente producidas por la alimentación chatarra. Se les ha dado mayor poder adquisitivo y la gente no cocina, lo compra en la calle. Hay que recuperar el conocimiento ancestral para no enfermar y practicar medicina tradicional. Se olvidaron y no los acompañamos. La descolonización se volvió la quinta rueda del auto, cuando debió ser la primera, la delantera.

Entonces, hay tres momentos para comparar. En primer lugar, el rechazo que hemos hecho y constitucionalizado a la historia pasada de Bolivia. Dice en el preámbulo: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal”. En segundo lugar, está nuestro periodo plurinacional y después, el periodo golpista, que en tres meses han hecho lo inimaginable. Jeanine Áñez se aumentó su salario y sus gastos de representación. En 30 años no habíamos tenido muertos por dengue. Y la cantidad que ahora hay… han vuelto las filas a los hospitales porque han sacado la salud comunitaria. No va a haber crecimiento salarial, se ha congelado. Van a desregular el precio del dólar.

¿Cómo explica el proceso del golpe de Estado?

Se ha venido preparando hace dos años. Lo han estudiado a tal grado que saben qué van a decir, qué van a hacer. Les han tendido trampas a los dirigentes estos dos años. Un puñado de gente privilegiada se ha organizado y ha salido a manifestarse. El golpe es inconstitucional. El plan de la derecha fascista era cerrar el poder legislativo y prorrogar el mandato dos años por decreto, pero no lo hemos permitido. Si presentabas tu credencial de legislador del MAS no te daban paso. Entonces, ¿qué se ha hecho? Intentar calmar a la gente para generar un resquicio de democracia. Se deshicieron de nuestro líder, no podíamos permitir que nos pisaran. Que la gente que quiera manifestarse, lo haga. Es un periodo de luto: el papá se fue, algunos lloran, otros no. Pero los que no íbamos a llorar teníamos que idear una estrategia rápida porque sino iba a ser una matanza total, cada treinta minutos sobrevolaban aviones que se les había comprado a las FFAA y la policía. En los canales estatales, en el día han sacado a toda la gente, han cambiado los logos, el contenido, todo. Estaba todo planeado. A mí me han ofrecido salir del país, pero hay que hacer el aguante. Eso no le gusta a Evo, pero la responsabilidad, más que con el líder, está con el pueblo.

¿Recibió amenazas después del golpe de Estado?

Me han mandado a decir que limite mis apariciones mediáticas, porque soy un símbolo para la gente. Cuando yo salgo a hablar logro quebrar el miedo, porque no les temo. Les he mandado el mensaje de que si me hacen algo, les va a ir mal y no les conviene: porque soy mujer, porque soy indígena y porque no me han encontrado nada. Claro que han revisado las cuentas de mis hermanos, de mis papás. Les han mandado memes míos detenida, mensajes diciendo que me buscan, que tengo que ir a la cárcel. Amedrentamiento. Pero si a mí me amenazas, mi reacción es al revés. Si tienes miedo les das el gusto y les alimentas el poder. Si quieren callarme que lo hagan, que se atrevan.

¿Cuál es la situación de las mujeres en Bolivia?

Recientemente vi unas estadísticas que me dieron esperanza: han comenzado a descender las cifras comparativas respecto a los últimos diez años. Antes 7 de cada 10 mujeres sufríamos violencia. Ahora las mujeres cuentan con más protección del Estado. En el ámbito educativo las mujeres tienen mejores notas y se reciben más que los hombres, tienen mayor movilidad laboral. Que las mujeres aprendan a cuidar sus cuerpos ha reducido la cantidad de hijos que tienen. Todavía en los espacios de decisión los jefes siguen siendo ellos, pero se ha avanzado bastante. Hasta en deporte las mujeres han ido ganando más. Ahora hay un retroceso porque te meten la Biblia en el Palacio. La educación refuerza patrones de comportamiento y un ejercicio de abuso del poder que hemos llamado patriarcalismo. Y habíamos iniciado todo un proceso de despatriarcalización, más allá de las cuestiones de género, sino de desestructurar una sociedad donde realmente se cree que hay superiores e inferiores.

¿Cuál es el rol que le da a la Comunicación en la política?

La comunicación es una construcción colectiva. No es una ciencia perfecta. En 2010, en Bolivia, el 95% de los medios de comunicación eran privados, en manos de unas pocas familias. Entonces lo que se ha hecho, a pesar de que yo no estaba a favor de esto, fue negociar con los medios a través de las pautas. Cuando yo estaba en el Ministerio, iba a preguntar cuál era su plan de comunicación para el Estado. Yo no quiero medios que repitan enlatados, quiero medios que produzcan y muestren lo nuestro y crezcan con nosotros. Cuando me fui en 2017, volvió la otra lógica. Cuando compras conciencia, la gente puede venderse fácilmente a otro postor. Entonces, eso es lo que ha pasado. Parecía que estaban con nosotros. Durante las dos semanas del golpe, yo estaba viendo todos los canales. Dos segundos después de que renunció Evo, cambió totalmente el enfoque. Hasta ese momento se hablaba de democracia y diálogo. Después, que éramos los tiranos, terroristas, maleantes, salvajes. Según ellos provocamos que vengan y nos saquen con armas. Algo que ha funcionado es que haya periodistas argentinos cubriendo lo que los medios bolivianos no decían. Porque uno de los resultados que viene de la colonia es que lo que viene de afuera es cierto y es mejor. Nos han hecho creer que éramos lo último del continente. Éramos el país de los indios.

¿Cómo está posicionada la derecha boliviana actualmente?

Desde mi lectura, ha habido una pelea. A (Luis Fernando), dirigente derechista) Camacho lo han utilizado. La Embajada americana resulta utilizando a una de las logias. Inicialmente, gran parte del gabinete y quienes dirigen empresas estatales vienen de Camacho. La Ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, hace declaraciones inapropiadas para las circunstancias. Entonces, muchos jóvenes, cuando ven esas declaraciones se empiezan a desencantar. Estados Unidos se preocupa. Hasta ese momento, el nexo era a través de una fundación por los derechos humanos que dirige Carlos Sánchez Berzain, que vive allá. Pero ven que la señora es más voluble y se pueden manejar directamente. Le llevan a Erick Foronda, ex encargado de comunicación de la Embajada de EEUU en Bolivia, y desplaza al círculo de bolivianos que hacía de nexo. Se deshacen de los ministros de Camacho y él termina sin poder, sin respaldo. Foronda es el Secretario privado de comunicación de Jeanine Áñez. Todo lo que ella lee es lo que él escribe. Algunas veces ella no se da cuenta y lee en masculino lo que debería leer en femenino.

¿Y cuál es el panorama para las elecciones presidenciales del 3 de Mayo?

Nosotros tenemos un voto duro, por encima de un 30%. Sobre eso tenemos las izquierdas, que a veces se resienten. Y además hay voto nuevo, gente que sale de la pobreza. Ahí hay un colchón del 20% que conquistar. La derecha tiene como 13 partidos que no pasan del 40%, es su techo. Por cuestiones de clase, un 40% es izquierda y el otro 40% es derecha. Hay un 20% de gente nueva o indecisa. No queremos ir a ballotage porque ahí sí va a haber fraude. Ellos quieren forzar una segunda vuelta.

Ene 22, 2020 | Novedades, slider, Trabajo

Antes de terminar 2019, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció el lanzamiento de un plan de microcréditos que saldrá a mediados de febrero. Según la página web oficial del organismo, consiste en un financiamiento destinado a emprendedores que “no reúnen las condiciones para obtener préstamos bancarios tradicionales”. El monto varía entre 5 mil y 30 mil pesos, según la finalidad, con una tasa de interés entre 2 y 3% anual. El objetivo del préstamo es el acceso a capital de trabajo: insumos, materiales o herramientas que permitan una mejora en las condiciones de producción. Además, el programa cuenta con un asesoramiento gratuito para los beneficiarios a través de asociaciones civiles.

El proyecto anunciado por Arroyo retoma lo planteado por la Ley Nacional de Microcréditos aprobada en el 2006: la promoción de microfinanzas para el desarrollo de la economía social. “Cuando se creó la ley, se consolidó una actividad que existía en las tinieblas y la puso en primera línea”, comenta Oscar Minteguia, Secretario de Desarrollo Social en el Municipio de San Martín y especialista en economía solidaria. Y respecto al nuevo plan, agrega: “Por supuesto que hay mucho por mejorar. El Estado en estos trece años se encontró con un montón de incidentes que hace falta subsanar: esa ley hay que ajustarla y adaptarla al tiempo de hoy y a la perspectiva del gobierno nacional, que es de generación de empleo, sustitución de importaciones y fortalecimiento de las economías regionales. Por ejemplo, la ley prevé un presupuesto estático del momento de su creación de 100 millones de pesos por año. Eso no alcanza ni para empezar a charlar.”

Según dijo el ministro Arroyo durante el anuncio de la medida, “hoy hay 4 millones de personas que están trabajando y les falta maquinaria o herramientas”. Sobre este aspecto, Minteguia considera que “los sectores de la economía popular y solidaria son muy vastos. Es una situación que ha crecido enormemente en los últimos tres años desde que se fracturó el paradigma del empleo asalariado en toda la región y el mundo. El universo de trabajadoras y trabajadores que desarrollan actividad por cuenta propia ya no es marginal, sino de millones de argentinos y argentinas”.

Martin Hourest es economista y considera que el Plan de Microcréditos tiene que ir más allá de una cuestión financiera: “Depende de tres factores: la condición de partida del hogar que lo recibe, el entorno productivo y el entorno jurídico normativo. No es sólo la disponibilidad del recurso financiero la que determina el éxito de una operación”. En ese sentido, explica: “Si en un barrio donde hay trabajadores de la construcción desocupados, a todos les doy el microcrédito para que compren una maquina de cortar mosaico, ese mismo entorno productivo se les vuelve en contra porque genera un sistema que, en lugar de cooperar, los obliga a competir. La lógica de entregar el microcrédito no es desentenderse del entramado productivo en el cual se da sino inmiscuirse en él. Tiene que haber un armazón normativo y jurídico que lo haga amigable”.

Hay otro factor que debe tenerse en cuenta a la hora de pensar los microcréditos, según Hourest: “El segundo problema que se plantea con estas estrategias es el endeudamiento previo de los hogares. Buena parte de los tomadores de créditos tienen importantes niveles de endeudamiento. Por lo tanto, el Estado tendría que mirar el programa de desendeudamiento, porque sino lo que se logra es dar la plata para una cosa y que objetivamente haya un riesgo alto de que la gente use eso para saldar la deuda que tiene previamente”.

Martin Grandes, es economista e investigador del Conicet. Respecto al plan de microcréditos reflexiona: “El objetivo me parece loable, pero no sé si los emprendedores van a tener demanda mas allá del circuito informal de la economía. Es decir, estos sectores van a producir pero, ¿a quién le van a vender? Son sectores que no están inscriptos, lo más probable es que reactive la economía social informal solamente”.

Poner la Ley de Microcréditos de vuelta en la agenda pública y mediática retoma un debate sobre qué rol debe asignarse al trabajo autogestivo y la economía social: “Si vamos a persistir en pensar que es una economía del mientras tanto, hasta que la gente consigue entrar a la economía “de verdad”, vamos a seguir dándole un presupuesto marginal. Ahora, si se le descubre el verdadero valor que tiene en este contexto económico, hay que destinarle el mismo presupuesto que se le destina a otros sectores de la economía, así como se financia fuertemente al sector energético o al sector extractivista, de transporte o bancario”, señala Minteguia. Durante su gestión como secretario de Desarrollo Social en San Martín ha desarrollado un plan de microcréditos que él considera un caso de éxito: “Llevamos prestados desde diciembre de 2014 hasta hoy 53 millones de pesos en créditos con un 97% de recupero. El secreto está en la metodología y en prestarle a gente que está haciendo. Son personas que no tienen en su registro mental sacar dinero para no pagarlo, eso está en la mente de algunos empresarios”.

Por su parte, Grandes tiene ciertas reservas respecto a los resultados que pueda llegar a tener el proyecto nacional: “Desde un punto de vista macroeconómico, no la veo como una medida que tenga un impacto considerable. Porque no va a llegar (o va a llegar a cuentagotas) a la economía formal. Si eso es bueno o es malo, queda en cada uno juzgarlo. Para mí, en principio es bueno, por lo menos reactiva una parte. Parece una buena medida, pero creo que va a estar circunscripta a lo que es una población de mucha pobreza y de informalidad laboral. No va a tener una repercusión para arriba”.

Martín Hourest también reflexiona sobre el impacto del microcrédito a nivel macroeconómico y asegura: “Tenés que tener conciencia de qué tipo de política estás queriendo hacer funcionar. No podés pedir a una política social que se convierta ella misma en una política productiva, macroeconómica y de distribución de ingreso. La política social es política social. Es un ejercicio de voluntarismo creer que con una política social sacás gente de la pobreza”.

Dic 18, 2019 | Culturas, Novedades

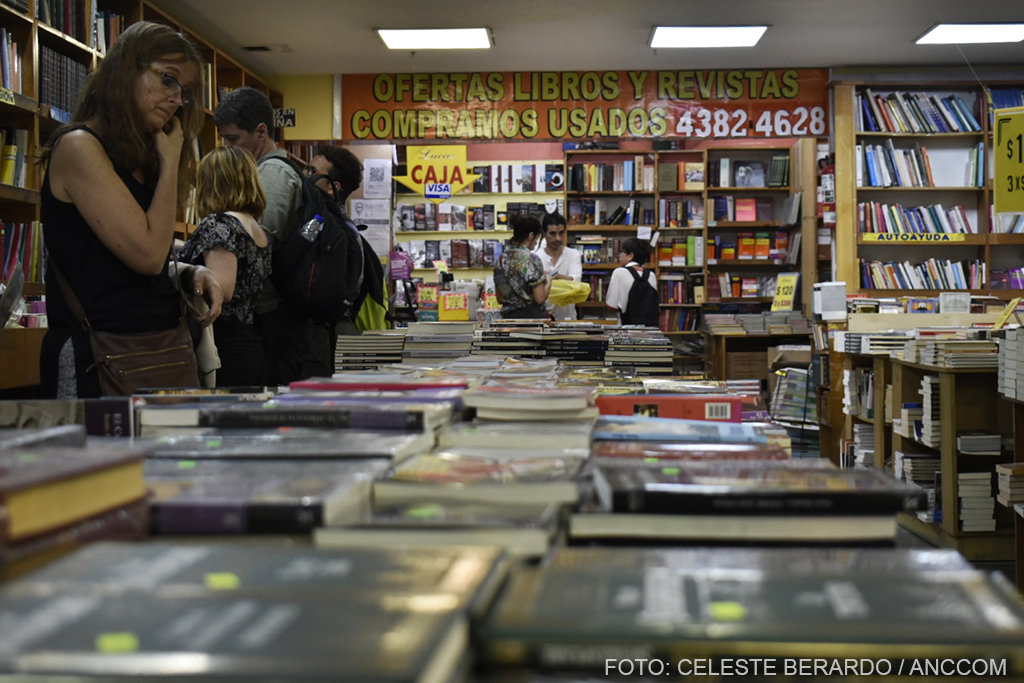

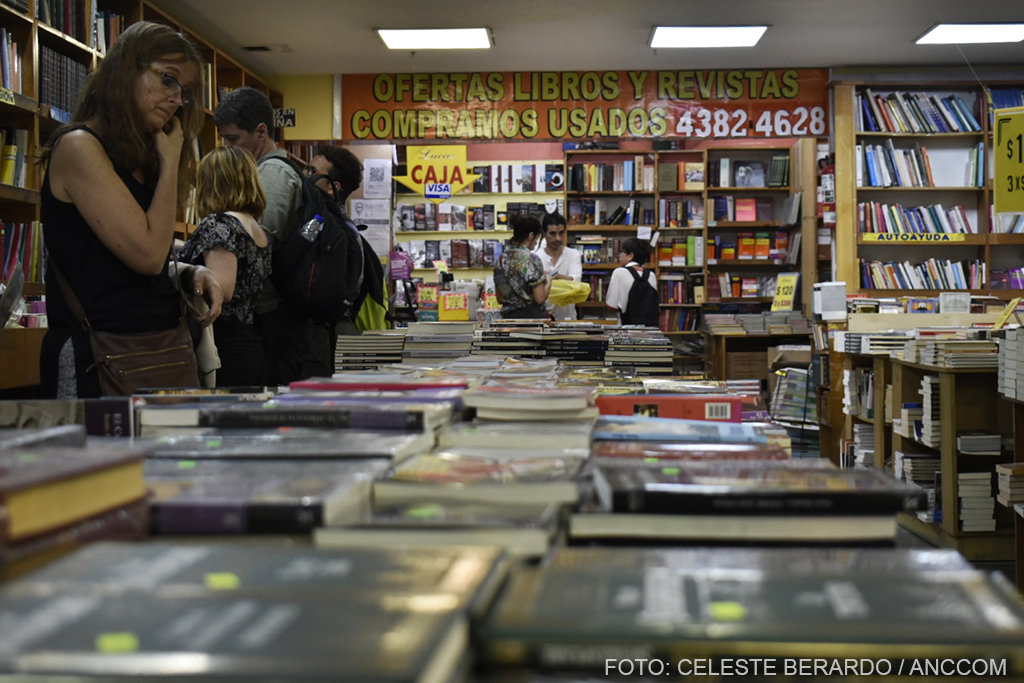

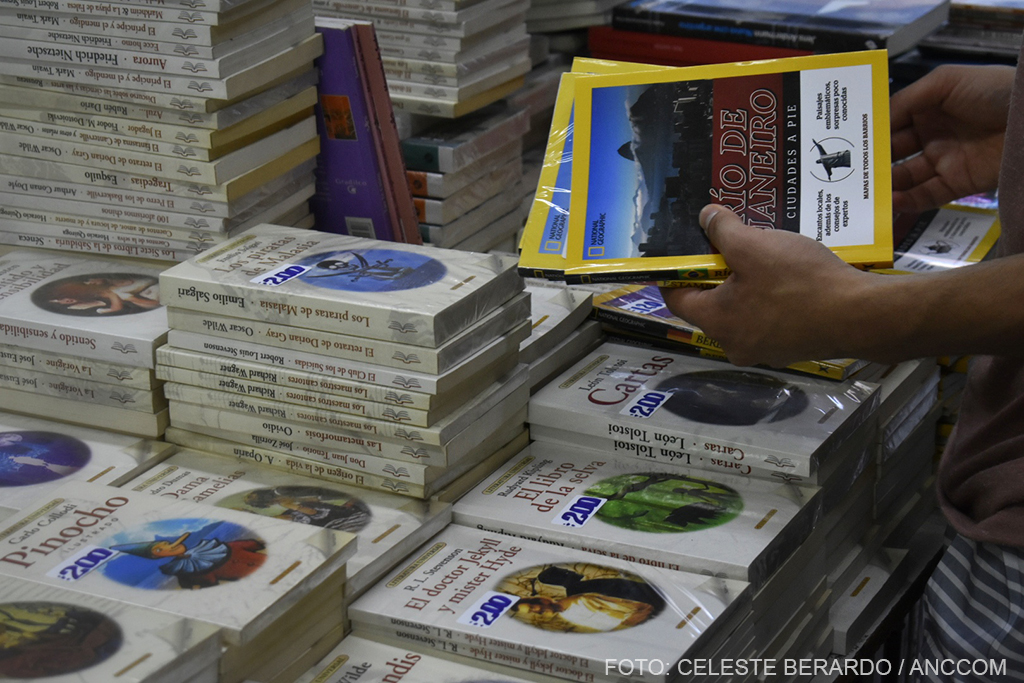

Según un informe de la Cámara del Libro, la producción editorial cayó un 45% entre el último trimestre de 2016 y 2019.

El nuevo período de gobierno comienza con un proyecto de ley que promete fomentar y promover la industria editorial en Argentina. Consiste en la creación de un Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA), que ya obtuvo aprobación en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a comienzos de noviembre. El documento fue redactado con la participación de diversos actores del circuito del libro y espera su aprobación parlamentaria. Por otra parte, la nueva gestión anunció que restituye el Plan Nacional de Lectura, desactivado por el macrismo, que implicará compras de títulos por parte del Estado.

“El INLA es una entidad que va a permitir que se sienten a dialogar en una misma mesa el Estado con el sector del libro. Va a haber un instituto, como pasa con otras áreas de la cultura (como el cine), pensando todo el tiempo cómo se puede mejorar y entender qué pasa con el sector. Una de las cosas más importantes es que tiene una mirada más holística e intenta incorporar a todos los actores del circuito”, dice Víctor Malumian, fundador de la Ediciones Godot y uno de los tantos convocados para exponer en el Congreso de la Nación sobre qué enfoque debería tomar el proyecto de ley.

Carlos Díaz, que reinstaló la editorial Siglo XXI en Argentina en el año 2000, recuerda que ya hubo otro intento de fundar un instituto que fomentara la producción editorial en el país hace más de diez años: “Daniel Filmus retomó la idea, la pulió y la mejoró. Para eso contrató a un par de especialistas del mundo de la edición, dos sociólogos (Alejandro Dujovne y Heber Ostroviesky) que lo ayudaran a armar bien el proyecto y tomó referencias de otros países. La propuesta que presentaron es superior a la versión anterior. Leí el proyecto y lo apoyé. Me parece una buena iniciativa. La Argentina tiene una tradición y una potencia editorial en América Latina y, sin embargo, ningún gobierno ha tenido una política clara hacia el sector. Está bueno que el Estado, por primera vez, piense en algunas cosas para desarrollar la industria editorial”.

Laura Forni cita a Boris Spivacow: “Un libro al precio de un kilo de pan; es una necesidad básica, no un lujo”.

Díaz habla de gobierno pero también de Estado. El proyecto de ley propone la presencia de un Director del Instituto que será designado por el Poder Ejecutivo Nacional y tendrá un mandato de cuatro años. En torno a eso, el director de Siglo XXI resalta la importancia de “apostar al desarrollo y medidas de largo plazo en el país”. ¿Cómo impulsar políticas públicas que vayan más allá de un período de gobierno? Nadie tiene una respuesta clara, pero Malumian se atreve a decir que la clave está en la forma en la cual se conformará el instituto: “Tendrá un montón de actores que son del rubro. Me gustaría pensar que esa gente que vive de eso va tener una mirada filantrópica y ‘egoísta’ hacia al sector, de largo plazo, que van a pensar las medidas porque le hacen bien o no a la cuestión del libro, y no porque las puso un signo político u otro. Me parece que el punto interesante está en esa mixtura de actores que van a ser parte de la cúpula de toma de decisiones. Todos sabemos cuáles son las acciones que hay que tomar y que muchas veces no se hacen por un tema político”.

Entonces, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Hay varias respuestas posibles. Por ejemplo Laura Forni, encargada de la librería La Cooperativa desde su origen en 2016 y librera hace ya diez años, cita a Boris Spivacow y dice: “Un libro al precio de un kilo de pan; es decir, que sea una necesidad básica, no un lujo”. Fiel a su rol en la industria hace una década, destaca que “una medida fundamental es que se exima a la librería de ciertos estándares de comercio. Si queremos difundir la lectura, una librería debería pasar a ser un polo cultural y difusor del libro. Pagamos lo mismo que cualquier comercio y los márgenes de ganancia en esta industria son muy pocos. Buenos Aires es una ciudad muy conocida por sus librerías. Ni hablar de que sería buenísimo que el Estado proporcione locales propios para la venta de libros”.

Por otro lado, Manuel Rud es uno de los fundadores de Limonero, una editorial dedicada al sector infantil. Él y Malumian, como representantes de pequeños sellos independientes, coinciden que uno de los flancos a atacar es la distribución y logística. Rud dice: “Es importante facilitarle a las editoriales la llegada a mercados que están un poquito más lejos. Hay un lema dentro de la industria editorial que es promover la bibliodiversidad. Bueno, esto se logra entendiendo que las pequeñas editoriales no pueden competir con las grandes y ayudándolas desde un punto de vista financiero”.

“Perder un 40% de ventas en cuatro años no es un cambio de habito cultural, es que la gente no tiene plata», dice Díaz.

Según un informe de noviembre de la Cámara Argentina del Libro, la producción editorial cayó un 45% entre el último trimestre de 2016 y 2019. “La producción baja porque baja el consumo. Lo primero que llega es la caída de ventas y detrás de eso la caída de producción”, dice Malumian. Pero, ¿por qué caen las ventas? El editor de Godot explica que es “por una multiplicidad de factores: una reducción del salario real y de la capacidad de compra muy fuerte. Por otro lado, las políticas económicas del gobierno anterior con tasas muy altas financieras no incentivaban la producción. Una cosa es que caiga el salario real, como sucedió, y otra es que además el libro aumente. Ahí se da un doble efecto.” Malumian agrega: “Por otro lado, eso deriva en cuestiones culturales más invisibilizadas. Como editor, si ves que cada vez se vende menos, es probable que te sientas impulsado a elegir entre dos títulos aquel que es una apuesta segura, en vez de apostar por algo nuevo. Hay una serie de efectos cascada. También hay mucha gente interesante que no está escribiendo porque tiene que hacer mil cosas para llegar a fin de mes y no le da el tiempo. Se da una multiplicidad de factores.”

Rud coincide en la idea de que los factores que afectan al consumo son económicos: “Esto queda claro porque la gente sigue comprando mucho en la Feria del Libro y el resto del año no compra en librerías. La Feria de Buenos Aires no vio reducida su cantidad de ventas. La gente tiene la plata para comprar libros una vez al año”. Y Carlos Díaz agrega: “Perder un 40% de tus ventas en cuatro años no es un cambio de habito cultural. Tiene que ver con que la gente no tiene plata para comprar libros. Argentina es un país con un núcleo duro de lectores muy importante. México tiene una población tres veces más grande que Argentina y los libros que hacemos en Siglo XXI se leen en las mismas cantidades acá que allá. Eso habla de la cantidad y calidad de los lectores argentinos. Es un mercado que hay que cuidar porque en América Latina no hay muchos así, incluso para España es un mercado importante”.

“Hay cambios de consumos culturales pero creo que hay que ver qué pasa si por un par de años no tenemos una tasa de 60% de inflación, tasas de Lelics del 80% y, más o menos, se vuelve predecible lo que va a pasar en el país. La competencia por el tiempo ocioso es una barranca leve hacia abajo y a lo que nos empujo el gobierno anterior es un abismo”, remata Malumian.

Dic 12, 2019 | Culturas, Novedades

El Microteatro nació en 2009, en España, y llegó a Buenos Aires en 2017 de la mano de Pablo Bossi.

Hay un galpón en Serrano y Avenida Córdoba donde los límites entre Palermo y Villa Crespo se hacen difusos. Una estética minimalista en blanco y negro, banquetas sin respaldo pero con mesas altas, papas fritas y cerveza tirada se esconden en una zona que tiende a lo residencial. En la entrada, un cartel luminoso anuncia “microteatro” y un par de plantas dan la bienvenida. Pasando el pasillo, el recorrido se ensancha con una barra y un bar que cerca de las nueve de la noche estará lleno. Microteatro es la marca registrada que convirtió al teatro breve en la tendencia de la clase media porteña. Si bien surgieron alternativas con un formato similar en los circuitos independiente y comercial, este es el único que sostiene su éxito tras dos años en cartelera y, actualmente, funciona de martes a domingo para todos aquellos que estén dispuestos a vivir la experiencia.

Comenzó en España, en noviembre de 2009, a partir de la idea de Miguel Alcantud, un director de cine ibérico. En las 13 habitaciones de un prostíbulo abandonado se presentaron 13 grupos de teatro independiente con obras que duraban entre 10 y 15 minutos. Dado lo reducido del espacio escénico, el público no debía sobrepasar de las diez personas. Actuaban tantas veces como espectadores hubiera y con una temática común para todos los elencos: la prostitución, bajo el título “Por dinero”. Sin mayor inversión que una propuesta innovadora y difusión por redes sociales, el formato fue un éxito, llegando a presentar hasta 20 funciones por día de la misma obra.

Actualmente se representan cuatro funciones diarias de cada obra.

Microteatro se instaló en Buenos Aires en agosto de 2017 de la mano de Pablo Bossi y Julieta Novarro. Ocho años después de sus inicios, el formato arribó al país ya perfeccionado y con impronta comercial. “Es bastante rígido: su éxito tiene que ver, en parte, con un mecanismo de relojería” dice Lucas Lagré, docente en la Universidad Nacional de Artes (UNA) que ha formado parte de Microteatro como director, dramaturgo y actor, en distintas ocasiones. Y agrega: “Es bastante cansador. Estás muchas horas, repetís la obra varias veces, después te quedás a tomar algo. Es mucha demanda.”

Las funciones comienzan puntuales, duran un máximo de 15 minutos y cada cinco hay otra. Actualmente se hacen cuatro funciones por noche de cada obra, pero antes eran más. “Cuando recién abrió Microteatro, era de miércoles a domingo, seis funciones por día. Se hacía imposible”, comenta Mayra Homar, que tiene un record no oficial por ser la actriz argentina con más obras presentadas en este formato. “Mayra es el emblema de Microteatro”, bromea Paula Broner, su compañera de escena en INADI, Buenas Tardes, una de las obras del circuito que se dio bajo la temática “Por los pecados”.

Actualmente, el formato se divide en tres sesiones. La sesión Central va de miércoles a sábados, con seis obras, de cuatro funciones cada una. Desde las 20.30 hasta, aproximadamente, 22.30. La sesión Golfa está los mismos días que la Central en el horario posterior, para los trasnochados. Se llama así para continuar con el campo semántico prostibulario. El logo también acompaña: figuras sencillas delinean una bombacha y una mano. Y los Micromartes domingueros, como su nombre lo indica, van los martes y domingos. En general, estos días prueban artistas nuevos, que todavía no han pasado por el circuito. “La repetición de figuras tiene que ver con que ponen 30 obras por mes y las programadoras tratan de asegurarse que funcione con gente que le fue bien en el formato”, dice Lagré.

“Para el que no es teatrero, la salida es copada. Da tema de conversación y las obras son cortitas», dice Broner.

El sistema es como un teatro on-demand: el público llega, mira las alternativas en cartelera y paga por lo que desea ver, muchas veces con sugerencias de quien se encarga de boletería. Luego, aguardan en el bar, donde una pantalla anuncia cuánto falta para las próximas funciones. Cuando queda apenas un minuto para algún comienzo, una voz apura por altoparlante. Entre el alcohol, los grupos de amigos y el recambio de público cada cinco minutos, el bullicio es grande. “Para el que no es teatrero es una salida muy copada. Tenés tema de conversación y las obras son cortitas. La gente que no está habituada al teatro tiene miedo de ensartarse con una obra de una hora. Acá ese miedo no está. 15 minutos se pasan rápido.”, comenta Broner.

“Uno de los problemas más importantes del teatro es el tiempo, porque hay que mantener entretenido al espectador. La gente sale, se toma una cerveza, come algo, se encuentra con alguien. El teatro es una manera de que ese momento sea más nutrido y tengan cosas para hablar: da imágenes, sensaciones, cosas que una salida común no tiene.” Dice Bernardo Cappa, director y dramaturgo del teatro independiente porteño, que también participa en el circuito de Microteatro. Y agrega: “Nosotros nos hacemos cargo de la convención del vínculo: no vas a hacer sufrir a la gente que salió a divertirse. Hay otros lugares donde el teatro propone otro tipo de reflexiones y poéticas. En Microteatro el acuerdo es divertirse.”

En contraste con el amplio sector del bar, el camino a las salas es más íntimo. La estructura del teatro sostiene sus orígenes prostibularios con cortinas, luces bajas y habitaciones pequeñas. Los acomodadores guían el recorrido que no es difícil pero con el alcohol y la oscuridad puede volverse confuso.

A medida que avanza la noche, varía el público. A las primeras funciones va gente mayor y a las últimas, jóvenes.

El público de Microteatro es muy variado: primeras citas, grupos de jóvenes, after office, reencuentros de 20 años de egresados. “Hay que estar muy despierto porque el público va cambiando a lo largo de la noche: el de más temprano es de mayor edad, el de muy tarde es mas juvenil; y pasa algo con el alcohol. El de las 3 AM está mucho más borracho que el de las 8 PM. Y como actor tenés que estar muy despierto para percibir eso. Alguien de 60 años sobrio no se ríe de lo mismo que alguien de 20 borracho”, opina Lucas Lagre, que se presentó en dos ocasiones como actor en el formato. “Hay un prejuicio de que se le roba público al teatro independiente que me parece que es falso. Si le estás robando público a alguien en todo caso es al comercial. Hay gente que ya no puede pagar, por la situación económica, una entrada de mil pesos”, agrega.

Respecto a la audiencia que acude al circuito, Bernardo Cappa comenta: “Es gente que no acostumbra a ir al teatro independiente, con una ingenuidad que está buena. De todas formas, es un público demandante. Si no les gusta, se quejan. Es gente acostumbrada a que si pagan, disfrutan. Un público burgués que tiende a pensar que, como labura, a cambio se merece un gusto.” Sin embargo, el dramaturgo no se queda solo con eso: “Pero también hay humanidad en esa gente, se puede establecer un vínculo. Son personas que, de última, fueron al teatro y eso está bueno siempre. El teatro necesita de la gente. Justo en esta época donde las redes tienden a generar encuentros ilusorios, el teatro es un lugar de encuentro concreto. Propone encuentros respetuosos donde nos aceptamos como somos, con nuestras limitaciones y miedos; frente a las redes donde uno puede poner lo que quiere y parece que opina. Microteatro es noble porque propone ese tipo de encuentros.”