La cultura popular a través del filtro de Instagram

«La Changuita», la obra de Alejandro Lifschitz, indaga -entre el humor y la ternura- en la crisis económica, la cultura del rebusque y la pérdida de identidad de una pareja de laburantes argentinos frente al brillo globalizado de lo “cool” y lo saludable.

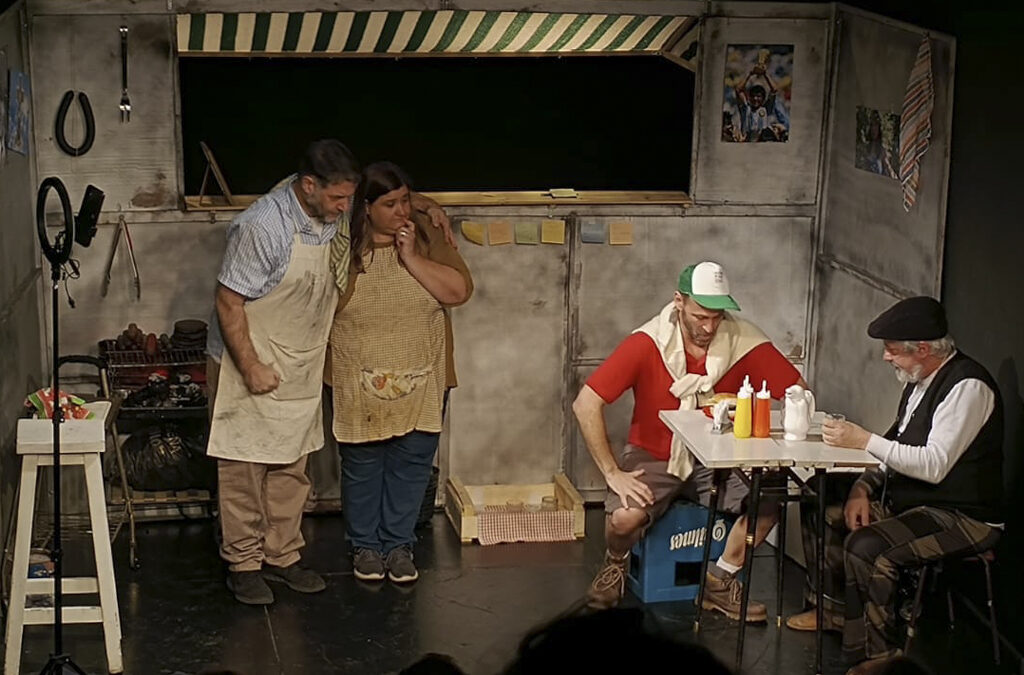

Un carrito en la Costanera, una pareja de cocineros que apenas logra vender un choripán y un influencer extranjero que promete veinte mil dólares para el ganador de un concurso viral. Con esos elementos, La changuita, escrita y dirigida por Alejandro Lifschitz, arma una comedia dramática tan hilarante como punzante sobre la cultura popular en tiempos de “popuchallenges” y filtros de Instagram. La obra puede verse los viernes de noviembre a las 20.30 en Fandango Teatro (Luis Viale y Acoyte, Villa Crespo).Ambientada en un chiringuito venido a menos, la historia gira en torno a Gloria (Graciana de Lamadrid) y José (Javier Barceló), un matrimonio de laburantes que se desvive —y se pelea— por mantener su puestito de choripanes en pie. “Espantan a los clientes con el cuento de la artritis”, les reprocha Antonio (Aníbal Tamburri), el padre de Gloria, poeta maldito del oeste y alcohólico en huelga de hambre porque su familia no lo deja tomar vino. La escena, tragicómica, condensa el tono de toda la obra: humor, ternura y crítica social en dosis exactas.

El equilibrio se rompe con la llegada de Andrew (interpretado por el propio Lifschitz), un influencer yanqui que transmite en vivo “la esencia de la cultura popular argentina” para su canal y promete un premio en dólares para el puesto más auténtico. Pero detrás de su entusiasmo se esconde una mirada colonial y superficial: Andrew romantiza la pobreza y transforma el sufrimiento en estética. “Andrew es odioso a propósito”, confiesa Lifschitz en diálogo con este medio. “La obra la empecé a escribir hace cuatro años y cobró una vigencia que jamás imaginaba. Antes no había tantos influencers ni extranjeros que llegaran con su propia cultura. La changuita no busca dar respuestas, sino generar preguntas sobre el poder del dinero, la identidad y la cultura popular.”

Mientras José y Gloria discuten entre el orgullo de “defender la cultura popular” y la tentación de reconvertirse en un puesto de sushi o comida tailandesa, Antonio emerge como la voz lúcida del despojo. Sus poemas, llenos de lunfardo y belleza dolorosa, son verdaderos manifiestos. En uno de los momentos más brillantes, le recita a Andrew una oda a la patria y termina insultándolo sin que este lo note. Esa poesía lo vuelve viral y Andrew, excitado por los likes, grita que “la democracy son los followers”. El poeta responde, entre risas y rabia: “El arte que no incomoda solo entretiene y el arte que solo entretiene no sirve para nada”.

La obra, sin embargo, también se da el lujo de discutir esa afirmación: José defiende que el arte puede ser “simplemente bello”, y en esa tensión La changuita construye su núcleo dramático.

Andrew dice que en la Costanera hay una “enemistad entre la cultura popular y la billetera”, mientras glorifica la necesidad y declara que “daría todo por haber nacido en una villa”. Sin embargo, calla a José cuando este canta folclore y exige probar “gatopan”, la supuesta delicatessen local. Antonio, con picardía criolla, lo engaña dándole un sándwich de bondiola y lo resume en verso: “Patria cerda que maulla por los morlaquitos extranjeros”. En esa tensión entre lo auténtico y lo impostado, La changuita muestra la lucha desigual entre el yuyo popular y la moda extranjerizante que arrasa con los sabores, los lenguajes y las costumbres locales.

Al salir de la función que presenció ANCCOM, una espectadora se acercó a la actriz Graciana de Lamadrid y le dijo: “No sé cómo no tiene más prensa: es excelente”. Y lo es: La changuita consigue hablar de la crisis, la desigualdad y las falsas acepciones de lo popular, con humor filoso y una ternura que se cuela entre el humo de la parrilla. Una cita imprescindible para reír, pensar y reconocerse —aunque duela— en el reflejo de un país que todavía busca su sabor propio.