Sep 29, 2020 | Culturas, Novedades

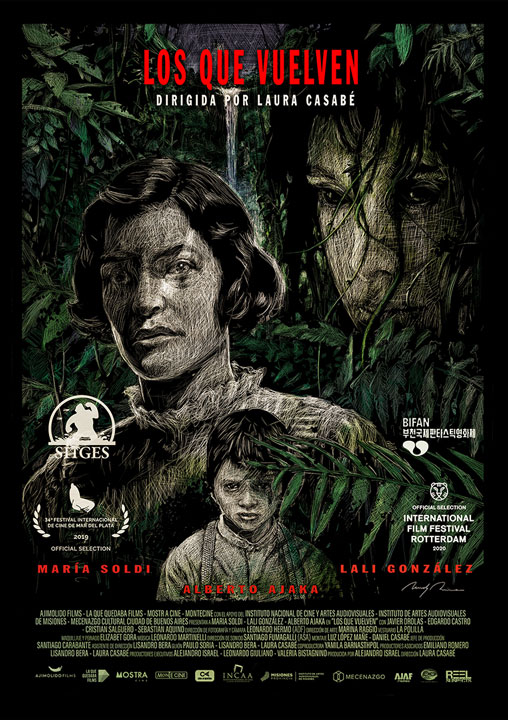

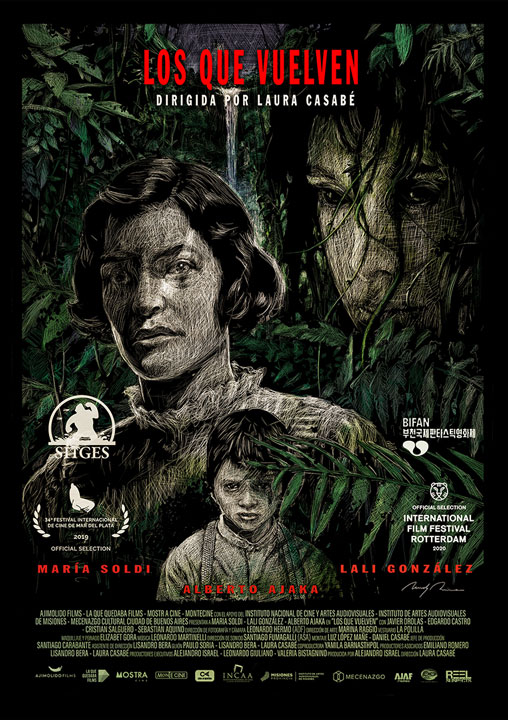

La directora y guionista argentina Laura Casabé, quien lleva más de diez años incursionando en cine en los géneros de la fantasía y el terror, en octubre estrenará su más reciente trabajo: Los que vuelven.

Ambientada a principios del siglo XX, pero con un enfoque actual, la película propone una relectura sobre la estigmatización de las comunidades indígenas marginadas. Narra la historia de Julia (María Soldi), esposa de un terrateniente yerbatero de Misiones, que pierde a su bebé recién nacido y le pide a su criada guaraní (Lali González) que lo devuelva a la vida convocando los poderes de Iguazú. El niño resucita, pero también lo hacen los miembros de la comunidad con el fin de reapropiarse de las tierras que el hombre blanco les ha quitado.

La vigencia del conflicto en la actualidad inspiró a la directora a trabajar en este largometraje y a resignificar los conceptos de barbarie y salvajismo con los que se asocia al indígena. Obras como La vuelta del malón de Ángel Della Valle continúan expuestos en el Museo Nacional de Bellas Artes como grandes obras nacionales, siendo -según Casabé- una propaganda de guerra contra el indio. “Este cuadro es una suerte de maquinaria simbólica muy fuerte que estableció la idiosincrasia nacional. Propone al indio, al ‘malón’, como un animal salvaje que viene a quitarnos a nosotros, los hombres blancos, la propiedad privada que paradójicamente les quitamos nosotros a ellos. Es la grieta histórica en el planteo de civilización o barbarie que recorre la historia nacional y latinoamericana. Desde ese momento hasta ahora no ha cambiado sino que se invisibilizó aún más”, aseguró la directora en diálogo con ANCCOM.

Paula Casabé está elaborando un nuevo proyecto cinematográfico de terror basado en las obras de Mariana Enríquez.

La figura del indio “bárbaro”, “salvaje” y “demonizado” es moneda corriente en la historia del cine, pero la película adopta ese estereotipo para cuestionarlo. “Los que vuelven no son agresivos sino inquietantes, personajes que empiezan a apropiarse de aquello que les perteneció”, señaló Casabé. Fue un trabajo que requirió de mucha investigación, concientización y, principalmente, reconceptualización. “En la primera versión del guión había un saqueo de los indios a la casa y el secuestro de la mujer del terrateniente. Pero a partir de la conversación con la gente de la comunidad nos dimos cuenta que estábamos reflejando el mismo relato del cuadro (La vuelta del Malón). Lo tenemos tan impregnado que, a pesar de querer alejarnos de él, se cuela igual”, explicó. Para evitar caer en material histórico hegemónico el equipo de producción trabajó con historiadores especializados, dialogó con la comunidad misma, conformó un elenco integrado por sus miembros y tomó algunas licencias creativas.

Los desafíos también se presentaron durante el rodaje, empezando por la fuerte devaluación económica que se produjo en 2018, cuando en octubre de ese año tenían planeado el viaje del equipo a Misiones para realizar el rodaje. Una película que, inicialmente, estaba programada para seis semanas de filmación, tuvo que reducirse a cuatro, debió limitar el uso de efectos especiales y aplicar otras tantas medidas de recorte. Por otra parte, “trabajar con chicos de las comunidades marginales también fue un acto de fe, porque no teníamos manera de comunicarnos con ellos sino con el cacique. Solo nos quedaba confiar en que les pasara la información a los actores y que ellos lleguen a horario, o siquiera que lleguen”, sostuvo la directora.

Con un presupuesto limitado y una confianza a ciegas, la apuesta a filmar en la selva misionera se duplicó. “Como estábamos en temporada de lluvias y era un clima tropical, el plan de rodaje era indomable y debíamos recalcularlo todos los días. El barro rojo era muy resbaladizo y provocaba que los camiones se trabaran, la movilidad era un circo total, la luz cambiaba todo el tiempo y, para colmo, tuvimos que bajar sesenta metros del Salto de Iguazú con una actriz enferma y otra embarazada”, recordó Casabé aunque admitió que la experiencia fue difícil, pero espectacular, y aseguró que volvería a trabajar en en el mismo lugar: “Tengo ese delirio místico de que la naturaleza nos castigó, nos puso en situaciones muy extremas, pero finalmente nos permitió filmar en muy poco tiempo porque coincidía ideológicamente con nosotros”, reflexionó.

La película cuestiona el estereotipo del indicio como un salvaje o un bárbaro demonizado.

La película participó en el Festival de Cine de Mar del Plata 2019 y tenía programado su estreno nacional el pasado abril, pero la pandemia por el Covid-19 lo impidió. La solución fue la transmisión virtual y, lo que en un principio significó una oportunidad perdida para compartir el trabajo en compañía de la audiencia, pronto se transformó, para Casabé, en una nueva oportunidad para el cine nacional: “Se obtuvo muchísimo más alcance que lo que se hubiera conseguido en pantalla grande. Antes, era difícil tener una cantidad de salas disponibles y, si accedías a ellas, nunca tenías presupuesto suficiente para su promoción. Pero ahora las producciones nacionales están teniendo mucho público porque se estrenan en la web y se federalizan”. La directora ejemplificó con El acecho, una película dirigida por Francisco D’Eufemia y estrenada el pasado 6 de agosto por la plataforma de streaming Cine.ar con más de 40 mil espectadores diarios, un alcance exorbitante para el cine independiente argentino.

El cine nacional apuesta cada vez más a géneros que antes se asociaban casi exclusivamente a la producción anglosajona. Para Casabé: “El cine nacional, en este momento, es muy heterogéneo. Hay de todo. Hubo un crecimiento del género fantástico, que antes se mantenía en los márgenes. Y viene acompañado de los estrenos virtuales, el mayor acceso del público y su formato gratuito”. La directora ya tiene un recorrido explorando este género con películas como El hada buena: una fábula peronista (2010) y La valija de Benavídez (2016).

Actualmente, Casabé está elaborando un nuevo proyecto cinematográfico de terror basado en las obras de Mariana Enríquez, con una fuerte apuesta a la crítica política y social. Mientras tanto, se podrá disfrutar del estreno de Los que vuelven el jueves 1° y el sábado 3 de octubre en Cine.ar TV y en el Autocine al río en San Isidro el domingo 4.

Jun 4, 2020 | Comunidad, Novedades

Paraguay es uno de los pocos países que ha logrado contener al covid-19. Los contagios registrados hasta ahora son solo 1.013, dentro de los cuales 700 son personas repatriadas provenientes principalmente de España y Brasil. Los casos de fallecidos se mantuvieron en 11 en las últimas dos semanas: es el menor número registrado en Latinoamérica hasta hoy. Estos resultados se le atribuyen al rápido accionar del gobierno, que fue uno de los primeros en la región en decretar el cierre de fronteras y de escuelas, en suspender las actividades de concurrencia masiva, y en imponer la cuarentena obligatoria desde el 11 de marzo.

Pero las severas restricciones que resguardan la salud de la población afectaron a nivel económico. El presidente Mario Abdo Benítez comprende que el panorama financiero no es favorable. Su gabinete admitió que la situación se agravaría; por lo pronto, se propuso solicitar un préstamo de 1.600 millones de dólares al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), al Banco Mundial y a Banco Interamericano de Desarrollo.

El país fronterizo está llevando a cabo una gradual salida del aislamiento con una “cuarentena inteligente” que consistirá en retomar algunas actividades de acuerdo a cuatro fases. En cada una de ellas se liberará a sectores seleccionados y se suprimirán determinadas pautas de restricción de circulación. Actualmente se encuentra en la fase 2, y se asegura que más de 800 mil personas retomarán sus labores. Para la comunicadora social Adelaida Galeano, esta será la oportunidad de “saber con certeza si hay una mayor incidencia de la circulación comunitaria del virus. Las pruebas ahora se realizarán de forma aleatoria, ya no solo a gente con síntomas”.

Según informó el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Daniel Mazzoleni, esta nueva etapa permitirá la reapertura de locales comerciales, eventos religiosos con un público menor a 10 personas, y extensión de horario para realizar actividad física al aire libre. Las fronteras seguirán cerradas, las clases serán de manera no presencial, las oficinas no esenciales continuarán ejerciendo el trabajo a distancia, y los eventos masivos públicos seguirán suspendidos.

Secuelas económicas y precarización laboral

El sector turístico será uno de los últimos en reintegrarse al mercado debido al refuerzo de controles fronterizos por el aumento de casos en Argentina y Brasil. La agente de viajes corporativos Mónica Costas argumenta que, a estas alturas, son excepcionales las posibilidades de mantener a flote esta clase de negocios. El Estado le otorgó la mitad de un sueldo mínimo durante dos meses, junto con la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por noventa días. Asimismo, señala que otras áreas que enfrentan dificultades económicas, como la industria hotelera y gastronómica, consideran reabrirse en los próximos días, pese a no estar formalmente autorizados para ello. “Todos estos negocios que tenían previsto abrir recién en la etapa 4, hoy se revelaron y dijeron ‘basta, debemos trabajar para seguir viviendo’”, dice Costas.

La industria exportadora es un sector de gran peso a nivel monetario y, aunque deba enfrentarse a una limitación crucial por el cierre de fronteras, resiste a las limitaciones. Yanice Figueredo Quintana trabaja en una naviera multinacional y asegura que la empresa ha sufrido un considerable cambio. “El presupuesto general de la empresa tuvo que bajar un porcentaje alto, destinado a compras de insumos para la oficina, presentes para los funcionarios, entre otros, ya que muchos clientes no pueden cumplir con los pagos. De todas maneras, es un negocio que no para, ya que la importación y exportación de alimentos es siempre necesaria”.

“La gente necesita trabajar para subsistir. Si no mata el coronavirus, el hambre matará a la gente”, se enoja Yanice para justificar la urgencia de mayor flexibilización. “Es un riesgo levantar la cuarentena, pero se debe aprender a vivir y retomar las labores respetando las medidas de higiene. No podemos continuar encerrados. La gente necesita salir a trabajar. No todos tienen el privilegio de poder hacer home office”.

Galeano explica que la prensa también se vio afectada ante las medidas implementadas y sus consecuentes dificultades financieras. Ya son más de 300 despedidos en esta área, y otros tantos trabajadores independientes pierden espacios en radio y televisión ante una notable reducción de auspiciantes. La precarización laboral, moneda corriente en el ámbito mediático, creció también. “Existen constantes denuncias del trabajo en los medios por esta situación. Muchos deben desempeñar dos o tres roles en simultáneo, trabajando en horarios indeterminados y sufriendo la falta del cumplimiento de los derechos laborales, que soportan todo esto ante el temor de quedar sin empleos”, expone la comunicadora.

Corrupción y renuncias

La incertidumbre también se expresa a nivel político y social. En el marco de la emergencia sanitaria, fueron numerosas las denuncias por corrupción de diferentes instituciones y funcionarios públicos. Desde el ámbito mediático, Galeano explica que “la difusión y monitoreo de las compras y los informes elaborados por instituciones como la Contraloría General de la República llevaron a muchos medios a la difusión de casos de corrupción generados por los fondos de emergencia, que derivaron en renuncias de varias altas autoridades y una serie de cuestionamientos al propio Ministerio de Salud”.

Uno de los casos más difundidos fue el despido y posterior arresto domiciliario del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Édgar Melgarejo, por sobrefacturación en la compra de mascarillas por 120 millones de guaraníes. La ex titular de Petropar, Patricia Samudio, también hizo eco alrededor del mundo tras su compra de cinco mil botellas de agua tónica para “combatir la pandemia”. La directora general de Vigilancia Sanitaria, Lourdes Rivaldi, renunció al ser cuestionada por la falta de respuestas a empresas que solicitaron permisos para producir y comercializar desinfectantes.

“En otras circunstancias, no hubiésemos podido desarticular esta red de corrupción. La gente misma iba encontrando pruebas y denunciando a los funcionarios”, asegura Costas ante la notable participación de la prensa y de los ciudadanos para investigar aquellos casos por sus propios medios y deshilar el subregistro de información. “El paraguayo va a despertar con una consciencia diferente de esta pandemia, con ánimos de involucrarse”.

Abr 23, 2020 | Comunidad, Novedades

En las calles de Guayaquil se abandonan los ataúdes que son utilizados para colocar los cuerpos hasta que la policía los retira de los hogares.

El panorama de Ecuador ante el Covid-19 es incierto. La escasez de recursos pone en tela de juicio el registro de casos confirmados. La cantidad de testeos no cubre la cifra de posibles contagios. Se han confirmado solo 537 muertes oficiales por coronavirus, mientras que otras 952 fueron catalogadas, según el Ministerio de Salud ecuatoriano, como “fallecimientos probables”. La única certeza es que el sistema sanitario colapsó, numerosas familias convivieron en sus casas con los cuerpos de sus allegados por casi cinco días, y que hoy se considera una suerte de alivio que se recojan en un máximo de 48 horas.

Este país es el segundo con más muertes en la región a causa de la pandemia, superado únicamente por Brasil. El 13 de marzo dio a conocer la primera de ellas, dos días después de haber declarado la emergencia sanitaria. Para entonces, el número de infectados había ascendido a 23 y no se presentó señal de que la situación mejoraría. Hoy la cifra de contagios superó los 10 mil y sigue aumentando a gran escala.

El gobierno de Lenín Moreno implementó técnicas de prevención a la par de los demás mandatarios de la región: desde mediados de marzo, se restringió el acceso de pasajeros que provenían del exterior, se cerraron las fronteras con Colombia y Perú, se suspendieron eventos masivos y actividades comerciales en establecimientos que concentran a más de 30 personas, se instaló el aislamiento domiciliario preventivo y el toque de queda, y se limitó la jornada laboral a ciudadanos que trabajen en el ámbito de la salud, la seguridad y la distribución de bienes de la canasta básica.

Las medidas son semejantes, pero los resultados, muy disímiles. Para la infectóloga Gabriela Zambrano, el problema principal radicó en el accionar tardío de las autoridades. “El primer caso sospechoso de Covid-19 se detectó en febrero pero, al dar un resultado negativo, bajaron la guardia”, explica. “Faltó nivel de alerta y de gravedad en toda América Latina. Muchos lo compararon con una gripe normal, y ese fue el error principal desde el punto de vista gubernamental”.

En uno de los barrios mas populares de Guayaquil la Policía Nacional levantó un cuerpo que llevaba más de 5 días en una casa. Al terminar, la familia prendió fuego al ataud vacio.

El arquitecto e investigador en Desarrollo Urbano y Regional Fernando Carrión Mena destaca la responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la crisis ecuatoriana. “Ha planteado una política absolutamente general y única para todo el mundo. Por ejemplo: lavarse las manos. Según UNICEF, el 40% de la población mundial, es decir, tres mil millones de personas, no tienen capacidad de lavarse las manos porque no tienen agua potable ni jabón”.

El académico, que recientemente conformó un equipo internacional para analizar la situación local y mundial por la pandemia, argumenta que se debe dar cuenta de los niveles de desigualdad que existen entre los países desarrollados y subdesarrollados para tomar medidas de acuerdo a cada situación en particular. “El contagio comunitario es un tema absolutamente popular. La vulnerabilidad pasa por la condición etaria, pero en la práctica, cuando uno revisa la condición de letalidad, los que están falleciendo son los sectores de bajos ingresos porque tienen enfermedades preexistentes, viven con alto hacinamiento, y porque la única forma de obtener algún recurso de supervivencia es en el espacio público. Este es el motivo por el cual Guayaquil es la zona más afectada: allí el 62% del empleo se hace en el espacio público y las viviendas están en pésimas condiciones”.

Familias de diferentes partes de Guayaquil hacen horas, y a veces días, de fila fuera del cementerio «Parque de la Aurora» para que sean enterrados sus familiares fallecidos.

Otra causa del enorme contraste es la crisis económica que azota Ecuador. El 11 de marzo, el presidente expuso que se están perdiendo ocho millones de dólares por día debido al desplome del precio del petróleo, el mayor sustento del país. Otra dificultad que endurece el panorama financiero es la deuda que se contrajo en 2019 por la suma de 10.300 millones de dólares con organismos internacionales, entre ellas, el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jefe de Estado asegura que se aportarán otros 60 millones de dólares para encarar el Covid-19, pero esta contribución supone un ajuste atroz: se redujo el salario de los empleados públicos en un 8% y se recortaron 1.400 millones de dólares del presupuesto estatal, eliminando así secretarias, empresas públicas y agencias de control.

Moreno prometió reducir el 50% del ingreso mensual a presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. A su vez, creó el Bono de Protección Familiar para auxiliar económicamente a 950 mil familias a partir de mayo. “Hasta ahora, lo único que se está cumpliendo es la entrega del bono de contingencia de 60 dólares que ofreció el Gobierno. Sin embargo, hay muchas familias pobres que aseguran que no lo están recibiendo. Las otras medidas como la de reducción salarial recién se podrán ver a final de mes”, explica la periodista ecuatoriana Cristina Bazán Salcedo.

La familia Bastidas tuvo el cadaver del padre durante 4 días en su casa.

LOS OLVIDADOS

En Sauces, al norte de la ciudad de Guayaquil, una familia implora por ayuda a través de sus redes sociales para que las autoridades vayan a recoger el cuerpo de una mujer de 66 años que llevaba más de 24 horas fallecida en su domicilio. Un video filmado en la misma zona se viraliza por captar la imagen de un hombre recostado en un banco, cubierto por una manta blanca y acompañado por un cartel que lleva escrito “Hemos llamado al 911 y no hay ayuda”. El ministro ecuatoriano, Santiago Tarapués, sale en cadena nacional a definir el abandono masivo de cadáveres en la vía pública como un nuevo “fenómeno social”, mientras que los ciudadanos lo califican como una irresponsabilidad estatal.

A principios de abril, la provincia de Guayas concentró el 72% de las personas infectadas y fue coronada como la zona más perjudicada por la pandemia. En su ciudad portuaria, Guayaquil, se registraron 1.400 muertes desde el 12 de marzo hasta el 10 de abril, de las cuales no se dieron a conocer las causas concretas, pero que implicaron un riesgo impensado: el colapso de los centros hospitalarios y, en consecuencia, del sistema fúnebre. Frente a esta problemática, numerosas familias tuvieron que convivir con el cadáver de un ser querido, y otros se vieron obligados a abandonarlos en la calle ante la amenaza de vecinos.

Las condiciones monetarias no acompañan. “Hubo un decrecimiento significativo en el área sanitaria en los últimos tres años. Del año 2017 al 2018, bajó el 34% el presupuesto de la salud. Un año después, bajó el 36%”, explica Carrión Mena. Este es el motivo por el cual el 21 de marzo la ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño, renunció por falta de fondos y apoyo político para enfrentar el coronavirus. El suceso generó profundos cambios en las subsecretarías y, según Zambrano, dejó al sistema de salud sin liderazgo.

Hoy el escenario escalofriante que enfrentó Guayaquil ya no es el mismo. “Se activó una fuerza de tarea con el Ejército para recoger la mayor cantidad de cuerpos posibles en poco tiempo. Ahora las personas que fallecen son recogidas en dos días. Esta fuerza de tarea recogió, hasta el 11 de abril, 631 cuerpos en hospitales y 771 en viviendas”, asegura Bazán Salcedo.

Juan, de 78 años, murió camino al Hospital Los Ceibos.

En Quito, la situación es distinta. Representa solo el 8% de la totalidad de casos confirmados de Covid-19 y, si bien surgen ocasionalmente olas de brote, tienden a estabilizarse. “Por suerte, el alcalde de la ciudad (Jorge Yunda) es médico, comprendió la gravedad de la situación y actuó rápido. Fue el primero en cerrar las puertas de los centros educativos, y actualmente propone extender el aislamiento preventivo hasta fines de abril”, explica Zambrano.

La pauta oficial indica que la cantidad de infectados en Guayas descendió un 4% en los últimos días. Según la infectóloga, los profesionales médicos han adquirido mayor experiencia sobre el manejo de la pandemia, y la población comenzó a ser más responsable ante ella. Además, se crearon protocolos para asegurar equipos de protección personal (EPP) a los profesionales médicos, y los hospitales obtuvieron donaciones extranjeras de insumos: pruebas de diagnóstico, trajes quirúrgicos, unidades de bioseguridad (trajes, mascarillas, guantes, gafas), medicamentos y equipos como ventiladores mecánicos. Aun así, Zambrano advierte que podría tratarse de un subregistro de la información ante la falta de testeo.

Este último es, para Carrión Mena, una medida que se debe implementar con urgencia en Ecuador. “Se necesita un sistema de Big Data para obtener información georeferenciada. Estos tests no se hacen de forma indiscriminada, sino en los epicentros y focos de irradiación para ir estableciendo el control y registro de las zonas de mayor incidencia”.

Pero la obtención de información es otro desafío en estos tiempos. Bazán Salcedo confirma que la mayor dificultad es acceder a los datos oficiales. “Este tipo de informaciones se dan con mucho retraso y bajo el parámetro que ellos escogen”. Así, el conflicto va más allá de aquellos cuerpos sin sepultar; es la información lo que las autoridades quieren poner bajo tierra.

Mar 11, 2020 | Novedades, Trabajo

Electrocución, choques de vehículos, caídas desde alturas y a pozos, derrumbe de instalaciones, golpes, atrapamientos y explosión de calderas son solo algunas de las numerosas causas que produjeron las 534 muertes en el ámbito laboral durante el 2019. El disparador de estas fallas: la reducción de costos empresariales.

Estos datos fueron relevados por la organización Basta de Asesinatos Laborales (BAL) y registran un 35% más -lo que equivale a 200 muertes más- que el informe emitido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT): una cada 14 horas, contemplando un crecimiento de casos respecto al año anterior (una muerte cada 21 horas).

La exposición de estas víctimas ignoradas por el aparato oficial se ha logrado a partir del cruce de información periodística, sindical y datos obtenidos por compañeros del ámbito laboral. “Esta es una cifra provisoria. Sabemos que la mayoría son trabajadores en negro, pero la información no está oculta solo por eso: en muchos casos, las empresas niegan la responsabilidad”, señala Oscar Martínez, miembro de esta entidad fundada en 2016.

Así ocurrió con el obrero Maximiliano Sueiro que, sin casco, cayó cuatro pisos tras la ruptura de un andamio en la Cámara Nacional Electoral donde trabajaba, y cuya muerte fue presentada como un “accidente”. La trabajadora rural Zulma Zarza también fue víctima de la precarización laboral en noviembre, al ser obligada a trabajar en medio de una tormenta eléctrica y exponerse a un rayo que acabó con su vida. En diciembre, la muerte del empleado de mantenimiento Roberto Ruíz, causada por un escape de amoníaco, fue catalogada por la empresa Ecocarnes como una “falla humana” que no compromete al frigorífico, pese a las advertencias realizadas veinte días antes por otros trabajadores y trabajadoras sobre una falla similar a la que acabó con la vida de su compañero.

La mayor cantidad de muertes se generaron en la rama del transporte (19%), casi a la par de la construcción (16%), y la agricultura, ganadería y pesca (14%). Dentro de la industria, en el comercio y los servicios sociales se produjo el 10%, seguidos por los servicios de apoyo a empresas (5%), administración pública (4%), educación (2%), electricidad (2%) y minería (1%).

La mitad de las víctimas fatales no superaban los 40 años de edad. Algunos eran jóvenes ejerciendo su primer empleo que fueron enviados a realizar tareas peligrosas sin contar con la capacitación o los elementos de seguridad correspondientes. También abundan las personas de edad avanzada que, al no obtener una jubilación digna, continuaron trabajando expuestos a riesgos sanitarios.

Otros de los factores denunciados por BAL fue el desarrollo de enfermedades por las pésimas condiciones laborales existentes. La organización reclama que el trabajo debe ser considerado como un factor de afección ya que, como se señala en el informe, “el patrón de desgaste -o sea la forma y ‘velocidad’ con que las patronales nos enferman, nos hacen envejecer, nos accidentan e incluso nos matan- depende del lugar y la forma en que participemos en la producción”.

Mientras que en 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en su apartado “Protección de la Salud de los Trabajadores” que las enfermedades laborales causan entre el 70 y el 80% de las muertes relacionadas con el trabajo en el mundo, la SRT publicó en el Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2017 que en Argentina se produce solo un 3%. Según BAL, esto no se debe a ningún carácter excepcional del país, sino a la falta de registro oficial y al rechazo del 70% de las denuncias hechas a la ART por parte de trabajadores y trabajadoras en los últimos tres años.

Ana Zabaloy, directora de la Escuela N°11 de San Antonio de Areco, falleció el pasado 9 de junio por el cáncer que evolucionó mientras ejercía su profesión. En 2011, comenzó a denunciar las fumigaciones en horario escolar que, en una ocasión, le provocó parestesia facial e insuficiencia respiratoria. “Se encontró con muchísima soledad. El Estado no respondió, y sus compañeras docentes no la acompañaron”, relata Daniela Dubois, integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida que Ana fundó en defensa de un campo educativo libre de agrotóxicos. Como amiga, no solo vivió su enfermedad, sino también su empobrecimiento económico debido a los gastos excesivos en medicamentos y tratamientos que la ART no aceptó cubrir.

“Las ART cumplen su rol: ganar plata. Poner un empresario junto a otro empresario es un chiste de mal gusto. Ellos subregistran toda la información”, concluye Martínez y, frente a los logros obtenidos por su agrupación en un marco de negligencia, agrega: “Si los trabajadores queremos saber qué nos pasa tenemos que buscar nuestra propia información. Nadie nos va a regalar la defensa a la vida y la salud”.

Dic 20, 2019 | Entrevistas, Géneros

Chocolate Remix está produciendo su segundo álbum y planea otra gira europea para el verano 2020.

Romina Bernardo se transformó en la pionera del reggaetón lesbofeminista en Argentina. Su proyecto Chocolate Remix, creado en 2013, innovó en la industria artística con una propuesta hasta entonces impensable: apropiarse del reggaetón, un género musical cuya representación más común es esencialmente machista, y problematizar esta característica como forma de denuncia. Con seis años de carrera, un segundo álbum en camino y más de tres giras por Europa, la cantante, productora y DJ continúa apostando por la libre expresión del placer femenino y reflexiona sobre los cambios culturales producidos desde sus inicios.

***

“Torta, puta, marimacha, camión y a mucha honra, bombón”

Del tema: “Te dije que no”

***

Un avatar de una mujer comiendo una torta de chocolate bajo el slogan “el chocolate no puede dejarte embarazada” representó a Romina Bernardo en el foro de la Universidad Nacional de Artes (UNA) cuando estudiaba Arte Multimedial. “Un compañero empezó a bromear con que el chocolate era yo porque no podía dejar embarazada a nadie siendo lesbiana”, cuenta la ahora apodada Choco por sus amigos y fans.

Nunca creyó que se dedicaría a la música profesionalmente. Pero en 2013, cuando publicó en Facebook su primer sencillo, “Nos hagamos cargo”, a modo de chiste y se viralizó, comprendió que tenía una gran oportunidad. Ese personaje virtual de la “torta reggaetonera” vestida con ropa translúcida, gafas y cadenas de oro que invitaba a “que sepan cómo es que una mujer goza” –según propone en su tema “Lo que las mujeres quieren”– develó un deseo que su público tenía inhibido: hablar de placer sexual femenino y, aún mejor, expresarlo bailando.

“Hoy se habla mucho de sexo, goce y placer; cuando empecé, sentía un ojo inquisidor diciendo ‘esto no está permitido’”.

***

“Vamos cabrón que yo no valgo tu ego, vamos que aquí nos están prendiendo fuego”

Del tema: “Ni una menos”

***

“Entré al feminismo con este proyecto. Había un montón de cosas que yo sentía y pensaba. Lo que no sabía es que había toda una estructura que pensaba igual”, dice Choco. Sus canciones denunciaban la desigualdad de derechos, la violencia de género, el slut-shaming (su traducción es “tildar de prostituta”, pero se utiliza para describir el acto de culpabilizar a una mujer por sus comportamientos o deseos sexuales diferentes a los tradicionales) y la estigmatización corporal de la mujer en un contexto donde la consigna #NiUnaMenos estaba recién aflorando, el aborto legal, seguro y gratuito no estaba en eje de discusión y las denuncias públicas por violación -como la realizada por Thelma Fardín contra Juan Darthés- no alcanzaban la repercusión mediática y el apoyo masivo que generan en la actualidad.

Pero le costó años ser aceptada como parte del feminismo. Romima Bernardo entró “por otra puerta”, una puerta entrecerrada que necesitaba un empujón para abrirla de par en par. “Me acerqué por el lado de la disidencia sexual cuando todavía no estaba la gran marea que hay ahora”, recuerda. Sus primeras experiencias en la industria musical fueron blanco de críticas tanto desde afuera como dentro del movimiento. “Ahora se habla un montón de cuestiones atravesadas por el sexo, el goce y el placer; cuando yo empecé, sentía un ojo inquisidor diciendo ‘esto no está permitido’”. Su performance, que combina letras explícitas y bailarinas en shorts y medias de red, no fue bien recibida porque insinuaba un parecido al estilo del reggaetón tradicional. Choco asegura que la diferencia es indiscutible: “En primer lugar, estoy enunciando en primera persona y no en el nombre de otra, a diferencia de lo que pasa en el reggaetón donde un hombre determina ‘a ella le gusta la gasolina’. Yo hablo de mi propio goce. En segundo lugar, no hablo de mujeres desde un lugar de privilegios porque soy mujer y lesbiana; hablo de mis pares”.

-¿Y ahora?

-Las cosas cambiaron. Pasó de estar de moda la palabra ‘objetivación’ a la palabra ‘empoderamiento’. Ahora a mucha gente le gusta lo que hacemos a través de esa conceptualización. Se dan el permiso. El problema es que se suele priorizar lo mental por sobre lo corporal y yo no vengo a hacer esto desde un lugar filosófico. Queremos bailar, queremos mover el orto, ese es nuestro deseo.

-Un deseo que puede sentir cualquiera.

-Y aún así, hay personas que siguen diciéndome que lo que hago ‘es fatal’. Yo les propongo: ‘escuchen a ver si les da ganas de bailar’. Pero esa invitación a gozar muchas veces es rechazada.

-¿Por qué crees que suceda?

-La crítica viene desde un lugar misógino donde a la mujer siempre se le exige más. Es una piedra que todas llevamos hace mucho tiempo en el hombro. No solo hablo de mí, sino de mis colegas: Miss Bolivia, Sara Hebe o cualquier otra mujer que produzca música; porque ‘no es lo suficiente’, ‘le falta algo’, ‘porque es careta’… Y no lo dicen solo los chabones, sino también muchas mujeres.

«Las cosas cambiaron. Pasó de estar de moda la palabra ‘objetivación’ a la palabra ‘empoderamiento’», dice Berardo.

***

“Homosexuales, putos, tortas, travas, tal vez bisexuales, intersex, o transexuales,

de todo lo que quieras menos neo-liberales”

Del tema: “Bien Bow”

***

Recordando sus comienzos, cuenta que en 2016 invitaron a Chocolate Remix a tocar en Santiago del Estero. El sitio, lejos de ser un boliche para jóvenes, era un recinto destinado a organizar peñas. El público, integrado por familias y parejas. En el escenario, una banda cover de Los Fabulosos Cadillacs. No era la clase de escenario donde Choco acostumbraba a dar su performance, con todo lo que eso conlleva: letras explícitas, perreo y bailarinas semidesnudas. Para no causar más escándalo que el previsto, decidió empezar con una canción de ritmo más suave y lento: Del Amor al Odio. Pero mientras cantaba el estribillo “boom boom, como me gusta ser tortita”, veía entre los espectadores cejas arqueadas y sonrisas decayendo hasta transformarse en muecas. Al grito de “¡callate, puto!” de un hombre que se encontraba entre el público, un pequeño grupo de mujeres le respondió: “¡¿Qué te pasa, homofóbico de mierda?!”. Ese evento le hizo considerar que la exposición en espacios diferentes podría ser riesgosa pero necesaria para expandir la iniciativa a lo largo del país.

Admite que la integración de la mujer en la industria musical argentina es creciente. Pero también reconoce que estos proyectos musicales deben ir más allá de los circuitos formados dentro del movimiento feminista. “Hay que exponerse. Es difícil hacerlo sin saber qué va a pasar, si te van a pegar un tomatazo o te van a linchar, pero si queremos llegar a más espacios, debemos salir de la zona de confort. A veces, la gente termina agradeciéndote por traer otras voces”.

Chocolate Remix se encuentra en instancias de producción de su segundo álbum y planea otra gira europea para el verano 2020. El 28 de diciembre se despedirá de Buenos Aires con su última función del año en el club Beatflow.