Los libros liberan

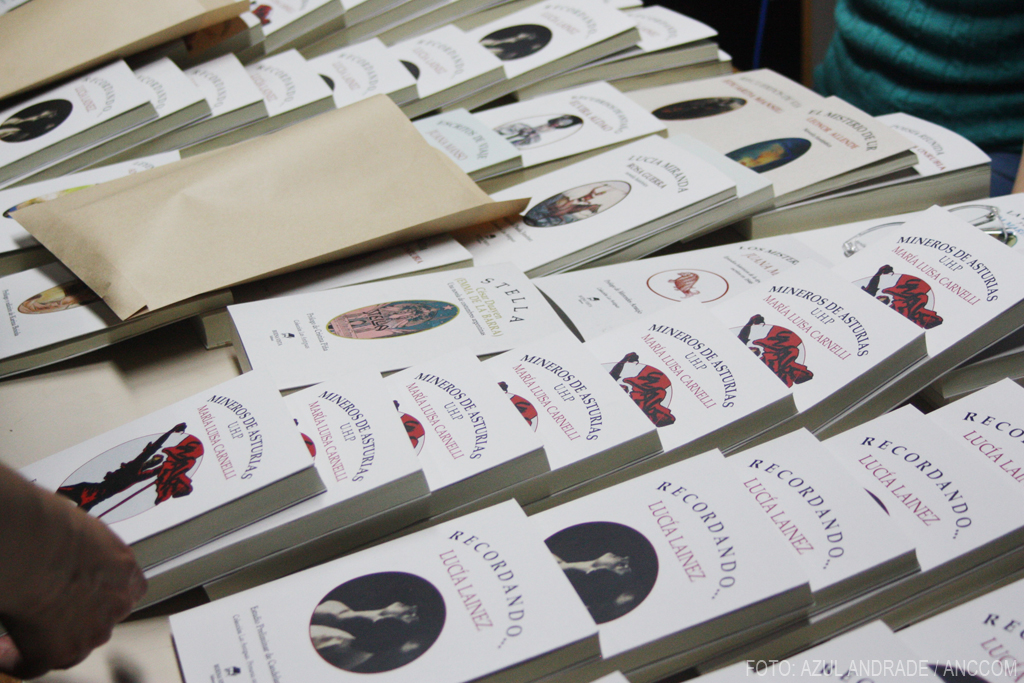

En dos años de vida, la Fundación As, presidida por la periodista Ana Sicilia, recorrió 60 contextos de encierro en todo el país y entregó 13.000 libros a personas privadas de su libertad.

La Fundación AS busca promover la lectura en contextos de encierro y en sectores vulnerados de la Argentina. Si bien la institución cumplió dos años, Ana Sicilia –su presidenta- comenzó con el proyecto Libros en los Pabellones en octubre del año 2017. Desde ese entonces, recorrió 60 espacios de reclusion en todo el país y entregó más de 13.000 libros a personas privadas de su libertad.

La semilla de un proyecto

En el año 2008, cuando Sicilia cursaba Teorías de la Comunicación en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Quilmes, su profesor Alejandro Kaufman sembró una semilla que años después dio frutos.

“Estábamos en clase y un estudiante mencionó el tema de ‘la ola de inseguridad’, era una cuestión de agenda en ese momento. Y Kaufman dijo: ‘A ver, tanto que hablamos de la inseguridad, vamos a hacer un ejercicio, ¿cuándo fue la última vez que les robaron? ¿Y cuántas veces les robaron en la vida?’. Éramos 25 estudiantes, al que le habían robado más recientemente había sido hace un mes y medio y había personas a las que nunca les habían robado. Con ese simple ejercicio desarmó el chip de todos. A mí me desarticuló un pensamiento y me dejó el espacio para pensar. Siempre estamos hablando del hecho delictivo ya consumado, de la punta del iceberg, pero no de cómo se construye”.

¿Cuándo fue la primera vez que ingresaste a una cárcel?

En el año 2017 me invitó Julián Maradeo, tallerista de escritura de la Unidad 9 de La Plata. Yo no lo conocía, todo surgió porque vio una nota que yo había escrito en un blog. Después de la primera vez, en El Ágora (ese nombre recibe el espacio cultural donde se dictan los talleres en la Unidad 9 de La Plata), los chicos me invitaron otra vez, fui tres veces de invitada y en el 2018 me dicen: “Anita, ¿por qué no te sumas y te quedas? Vení, aunque sea una vez por mes”. Y así fue que empecé a ir al taller con Julián Maradeo. Dos años después de dar las clases junto a Julián, él se fue del espacio y me dejó el lugar a mí. Y hoy lo seguimos sosteniendo, son dos horas los martes a la mañana.

Ahí te diste cuenta de la ausencia de libros.

Claro. Un día les dije: “Chicos, yo no voy a dar un taller de escritura y lectura si no tenemos libros”. Y me respondieron: “Pero la biblioteca de la cárcel está en la otra punta, es muy difícil ir a buscar los libros”. Bibliotecas hay en todas las cárceles. El tema es el acceso, poder llegar, que les den el pase y que haya un libro digno, que no sea un manual de estadística del año 1998. Entonces, les pregunté si me autorizaban a pedir por las redes algunos libros. Me dijeron que sí, así que empecé a pedir por Twitter. De esa manera se armó la primera biblioteca, lo subieron en el Facebook del Ágora que lo manejaba una de las coordinadoras de los talleres. Y la foto de esa biblioteca la vió un chico que estaba detenido en la Unidad 43 de González Catán, pero que había estado detenido en la Unidad 9 de La Plata y había sido parte del Ágora. Ahí siento que empezó a armarse todo. Él me invitó a llevar libros a su Unidad y me hizo la autorización. En ese momento los celulares no estaban premitidos -se autorizaron en la pandemia-. Entonces, si me llamaban y me contestaban desde otra cárcel era todo como muy de queruza. La conexión es muy piola con los pibes. A veces voy a una cárcel y aunque no me conozcan en ese pabellón saben que estoy ahí porque el referente de ese pabellón habló con el de otra cárcel. Además, durante los primeros pasos del proyecto, trabajaba como periodista en el prime time de la televisión y esa exposición en muchas ocasiones me permitió acceder más fácilmente a los pabellones porque las personas se enteraban del proyecto a través de ese medio.

¿Cómo surgió la idea de armar la Fundación AS?

Finalizando el 2019 sentí que el proyecto había excedido mi persona. Después de la pandemia, en el año 2021, armé una videollamada con mis amigas de toda la vida y les propuse sumarse al proyecto de armar la fundación. Y así fue, la Fundación As ya cumplió dos años. Es una locura muy artesanal. Hoy formamos un equipo, somos ocho personas las que componemos el núcleo duro de la fundación y yo me siento acompañada porque tiramos todos para el mismo lado, firmes en el objetivo de promover la lectura.

En el librito que escribí, Libros tras las rejas, está narrada la antesala de lo que fue el armado de la fundación. El registro de los cinco primeros años caminando sola. Es como una especie de diario: yo salía del penal y me ponía a escribir a mano. No con la finalidad de escribir un libro, sino para sacar todo lo que me atravesaba.

¿Cómo se desarrollan los encuentros con las personas privadas de su libertad?

En casi todos los espacios siempre es una primera vez. El funcionamiento de los traslados en el ámbito carcelario es permanente y, a veces, llegando a fin de año, masivo. Es una lógica perversa que tiene el servicio penitenciario. Hay muchas cosas que deberían modificarse. Los traslados hacen que no puedas tener un grupo consolidado durante todo el año. Puede que tengas suerte, pero es muy difícil. Me pasa, por ejemplo, que en la Unidad 9 de La Plata hay una persona que está en el taller hace cinco años, pero nunca sabés si mañana se va. Entonces, es complicado. Pero a la vez, dentro de todo lo complejo, trato de buscarle la vuelta. A través de los pibes que fueron trasladados logré abarcar todo el territorio bonaerense, porque eran ellos quienes me autorizaban a ingresar a las unidades.

¿Qué dirías ante el discurso que niega a las cárceles como lugares de reinserción social?

A veces me preguntan: “De todos estos libros que llevaste, ¿alguien leyó algo? ¿Y alguien se salvó?”. Y yo respondo que con que uno solo haya leído es suficiente. Porque si de 13.000 libros fue leído uno solo, yo seguiré llevando libros hasta que lean todos. El año pasado me escribió un detenido de la Patagonia a través de Instagram y me dijo: “Hola, Anita, ¿cómo estás? Te conocí en una comisaría en Chubut, me diste un libro, y quería contarte hace un tiempo estoy en libertad, siempre tengo guardado el libro que me diste, me pusiste una dedicatoria para que no me lo roben adentro” (de la cárcel), porque sino la gorra se lo sacaba. Y dijo, “yo se lo había dado a mi mamá para que me lo cuide hasta que salga en libertad. Ahora empecé la psicóloga, estoy terminando el secundario y le presté a mi psicóloga el libro que me diste”. Le había dado el ejemplar en 2021, en una comisaría. Y ese pibe me dice: “Escuchame, cuando quieras que hagamos algo o lo que necesites para la fundación estoy”. Fue a raíz de esa psicosis que se había armado en la gente y que suelen reavivar en cada tramo electoral -la cuestión de la inseguridad-, que comencé a interesarme por lo que sucede dentro de las cárceles. Y hoy cada vez más, confirmo esta idea de que tenemos que mirar qué pasa ahí y tratar el problema estructuralmente.

Para contactarse con la Fundación As escribir a su cuenta de IG Fundación AS