La noche en que los caballos entraron a la universidad

Este martes que se cumplen 59 años de La Noche de los Bastones Largos, cuando la policía de la dictadura de Onganía intervino las facultades de la UBA y expulsó a palazos a docentes, autoridades y estudiantes. Así lo recuerdan los protagonistas.

Un mes después del derrocamiento al presidente Arturo Illia, la dictadura militar del teniente general Juan Carlos Onganía, intervino violentamente las universidades nacionales la noche del 29 de julio de 1966. La madrugada terminó a palazos y detenciones de alumnos, profesores y decanos de la Universidad de Buenos Aires. Hoy, a casi 60 años después, exalumnos y docentes reflexionan sobre el pasado dictatorial, y el presente democrático de la vida política universitaria.

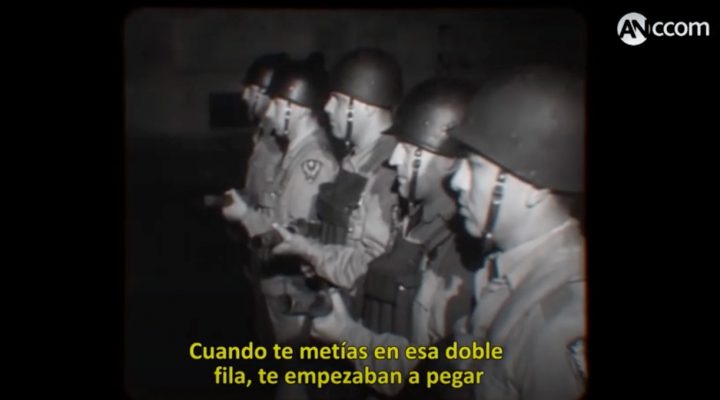

En su momento, la violencia fue justificada por el gobierno de facto como respuesta a la toma de las instituciones por parte de los estudiantes, en acción de repudio al Decreto-Ley Nº 16.912. La medida disolvía el gobierno tripartito de estudiantes, profesores y graduados en las casas de estudio, al mismo tiempo que sometía a rectores y decanos al Ministerio de Educación. Esto pretendía desarticular la autonomía aprobada por el Estatuto Universitario en 1958, bajo la premisa de que las facultades eran el centro de la rebelión y la cooptación ideológica comunista. Junto con el decreto, Onganía determinó un plazo de 48 horas para que las autoridades educativas aceptaran el nombramiento de los interventores. Pero las fuerzas represivas del nuevo gobierno dictatorial irrumpieron mucho antes de que pudieran cumplirse las primeras 24 horas.

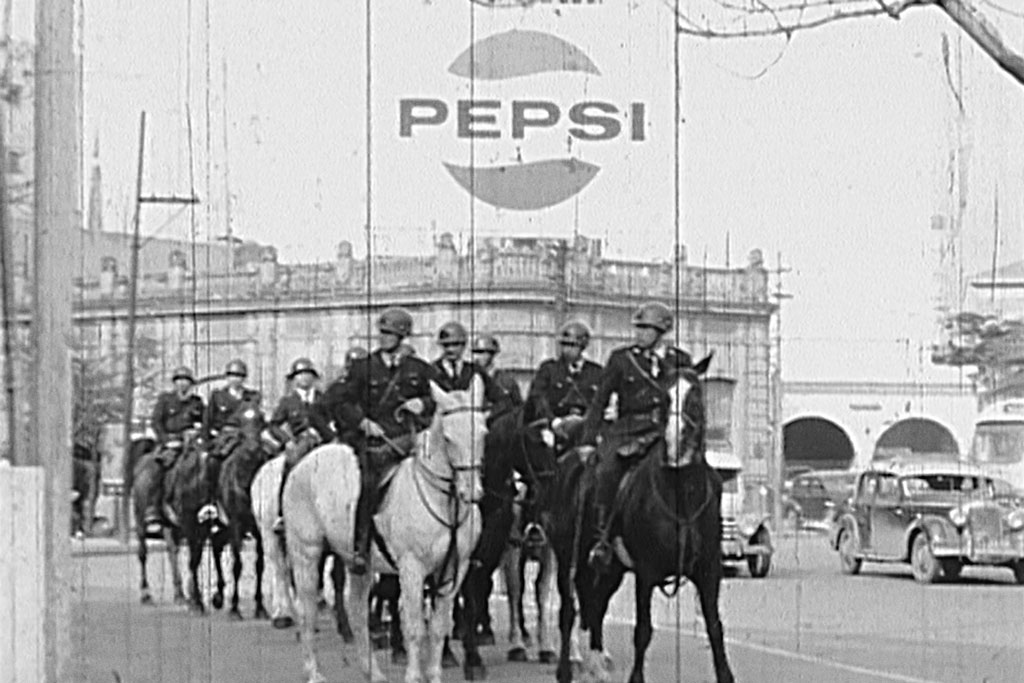

“Me acuerdo de haber entrado al aula gritando: “¡La cana, la cana!”, dice Ricardo Chorny mientras su café se enfría. Con 86 años recuerda ese instante y vuelve a ser un joven que nunca dejó de militar. “Esa noche había una asamblea en Arquitectura, que funcionaba en uno de los galpones al lado de la Facultad de Derecho”. “Yo salí del aula para ir al baño, y en ese momento vi que entraba la policía. Nos corrieron, alguno ligó un palazo, pero no fue tan violento como en Exactas”, cuenta. “Nos escapamos. Al día siguiente, intentamos hacer otra asamblea, pero vino la policía montada. Se agachaban para pasar por la puerta y nos corrieron por la Facultad a caballo”.

Según Chorny, este tipo de enfrentamientos, aunque riesgosos, eran habituales para los estudiantes “en el corazón de la resistencia”, como él lo llama: “Estábamos continuamente en la calle”. Chorny, militaba y estudiaba arquitectura, con apenas 20 años, integraba la Federación Universitaria Argentina, y participaba de numerosos “gestos” de rebeldía contra el régimen militar. Marchas relámpago, panfletos y “monedazos” eran algunas de tantas formas de mostrar el descontento: “Aprovechábamos cualquier situación que podíamos. Dejar la mano del decano colgada al momento de la entrega de diplomas, o decir unas palabras por los compañeros que estaban presos”.

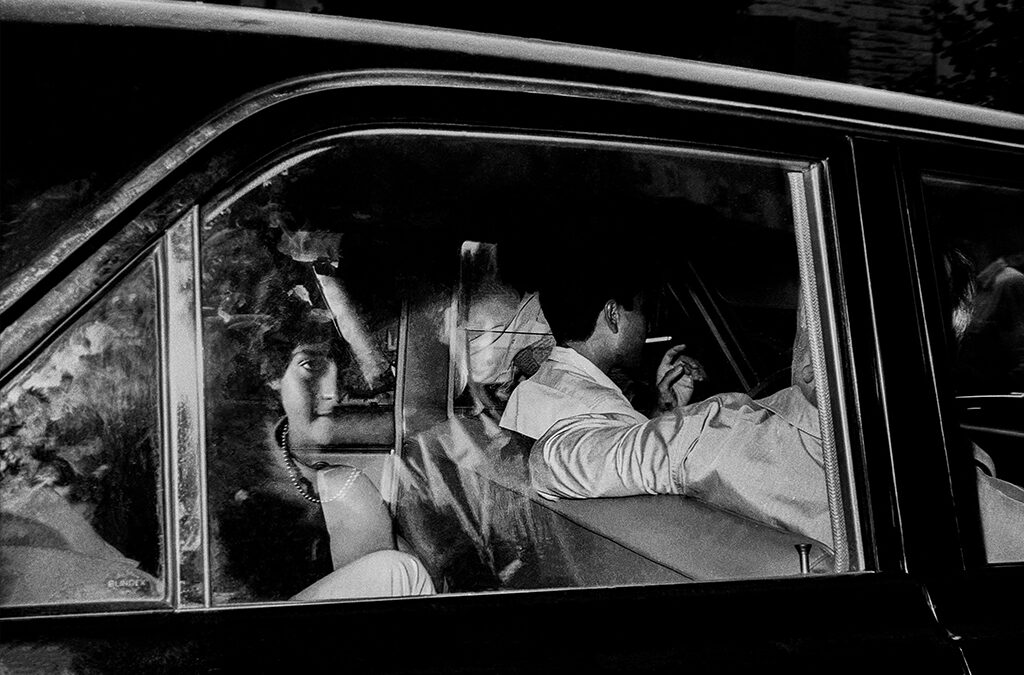

“Cuando uno es joven es más inconsciente, y nosotros hacíamos cosas muy osadas”, reflexiona el arquitecto Carlos Vales en el estudio de su casa. Las paredes están cubiertas de libros, e incluso un par de bibliotecas, se elevan hasta el segundo nivel de la propiedad. En 1966, Vales tenía veinte años, no militaba en ningún partido, pero participaba de las asambleas y de las acciones de protesta: “Íbamos a la estación retiro y nos sentábamos en los andenes a tener clase. Cuando la gente bajaba del tren no podía salir porque estábamos tapando la salida. ¡Podrían habernos agarrado a palazos ahí mismo! Era una época de muchos enfrentamientos. Había facciones universitarias contrarias, y a veces se agarraban a tiros. Tuve amigos a los que les quedó en la pierna la cicatriz de una bala”, cuenta Vales, y continúa: “Ir a la facultad era peor que ir a la conscripción; yo no vi volar un tiro cuando fui a la colimba”.

En 1970, Marta Slemenson, integrante del Instituto Torcuato Di Tella, realizó una investigación recuperada por el periodista Sergio Moreno que dio nombre a los hechos de La noche de los bastones largos. Según Slemenson, en la Universidad de Buenos Aires renunciaron 1.378 docentes, es decir el 22,4% del total. En Exactas, las dimisiones llegaron al 77,4 % del plantel docente y al 51,3 % de los profesores titulares; en Filosofía y Letras al 68,7 % de sus docentes; y en Arquitectura al 47,7 %.

“Ese día tenía entrega, dejé mis trabajos y salí de la facultad. Unos minutos después llegó la policía y me enteré cuando llegué a casa”, comenta Vales. “Habían echado a los profesores y nosotros esperábamos las notas. No teníamos quién nos corrigiese. Nos encontrábamos como delincuentes con los ayudantes de cátedra en un bar o una casa para corregir los trabajos”, asevera. Vales aún conserva la libreta universitaria que le fue entregada ese fin de cuatrimestre. Un comité con el que los alumnos nunca tuvieron contacto resolvió sellar las planillas vacías, sin calificación, en las que solo se lee “Promovido”.

Para Norberto Fernández Lamarra, licenciado en Ciencias de la Educación, que ya se desempeñaba como docente a fines de 1960, la violencia repartida por la policía dejó marcas, no solo en la vida de los alumnos y docentes golpeados, sino que dejó heridas mucho más severas: “Estas medidas sobre la educación tuvieron un efecto no solo inmediato, sino también a largo plazo. Se trataba de un nivel de investigación y desarrollo que aún no hemos recuperado. El vaciamiento se siente en el país, no solo en la universidad”, afirma.

Oscar Alpa, actual rector de la Universidad de La Pampa, y presidente del Consejo Interuniversitario reflexiona: “Lo que estamos recordando en esta fecha no se refiere solo a lo ocurrido en un momento no democrático y violento de nuestra historia, sino que nos muestra que la discusión de fondo es otra: ¿cuál es el modelo de país que queremos?, ¿Estamos logrando la formación que queremos?”.

En comparación con la actualidad, Fernández Lamarra reconoce: “Estamos atravesando un período muy duro que está afectando fuertemente el funcionamiento actual y futuro de las finanzas nacionales. Es posible que en no mucho tiempo veamos jóvenes que sean afectados por estas políticas, dejando la universidad, imposibilitados de recibir una buena formación, o que no puedan hacer investigación”, advierte. Si bien siempre hubo disputas por el presupuesto universitario, la actualidad tiene características especiales. “Se trata del congelamiento de los salarios frente a una inflación, que existe, pero se niega”. Y agrega: “Lo más contradictorio, es que se trata de un gobierno elegido democráticamente”. Pese a que la represión en las universidades no es física, seis décadas más tarde, los mecanismos de control, desprestigio y desfinanciamiento se convierten en las nuevas armas.