Acribillados en la cancha

«Los fusilados de Racing» es un documental de Rodolfo Petriz que indaga sobre el asesinato de seis desaparecidos frente a las boleterías del estadio del club de Avellaneda durante la última dictadura militar por efectivos de La Bonaerense.

Se estrena el documental que reconstruye el fusilamiento y posterior desaparición de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, en las puertas del estadio de Racing, en Avellaneda, en durante la noche del 22 de febrero de 1977. Tras cuatro años de trabajo, el documentalista y periodista Rodolfo Petriz trata de esclarecer los sucesos de un caso que se mantuvo oculto durante cuatro décadas en documental Los fusilados de Racing. La identidad de las víctimas de esta masacre y el lugar donde se encuentran sus restos aún sigue siendo una incógnita.

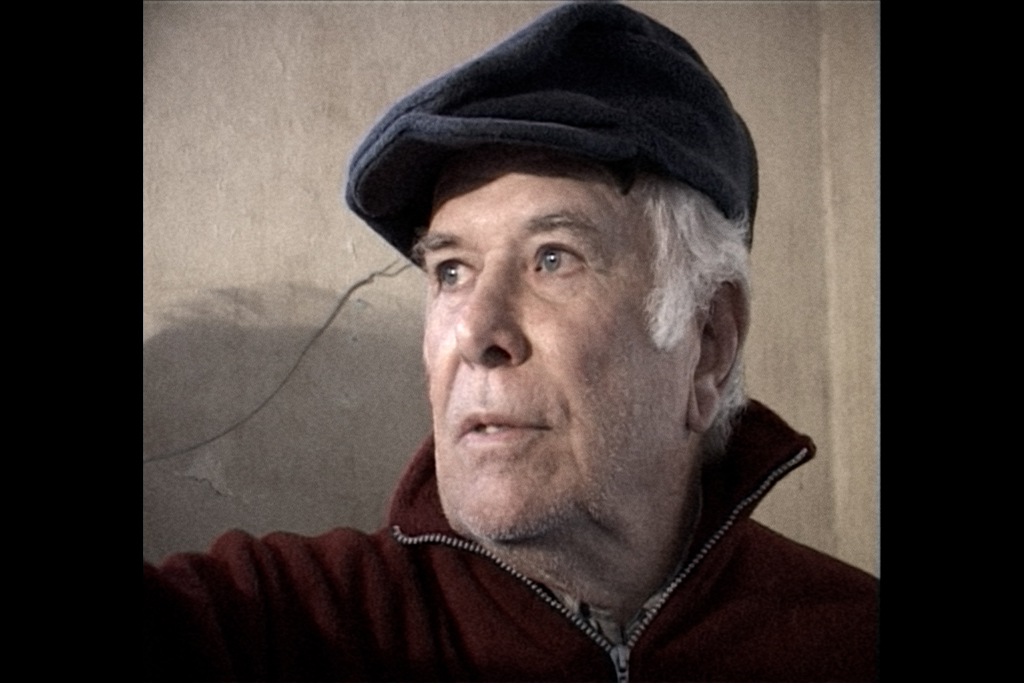

“Lo único que se sabía del caso era la nota de la periodista Micaela Polak, publicada en 2017. Cuando la leí me pareció un tema interesante para seguir indagando”, dice Rodolfo Petriz, el director del documental y quien se encargó de llevar adelante la investigación, en diálogo con ANCCOM. “El documental no está pensado para que sólo lo vean los racinguistas –agrega Petriz– sino que explica cómo funcionó todo el aparato y el circuito represivo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la zona de Avellaneda. Es un relato policíaco donde voy encontrando pistas que me permiten avanzar en el desarrollo de la investigación.”

Habían pasado casi cuarenta años y del caso no se sabía absolutamente nada. Corría el año 2016, y Rafael Barone fue llamado a declarar por otra causa, la Masacre de Piñeiro. En medio de su testimonio por aquel caso, en el que presenció el fusilamiento de un grupo de jóvenes ingresados a la Comisaría 2° provenientes del Centro Clandestino de Detención Puente 12 relató que días después había visto seis cadáveres que yacían abandonados en las boleterías de la cancha de Racing, sobre la calle Colón. Lo que dijo el testigo no podía quedar impune, y desencadenó en una investigación que se propuso echar luz en un caso donde no había presuntos testigos del hecho, y que velaba en los retazos de un pasado enigmático.

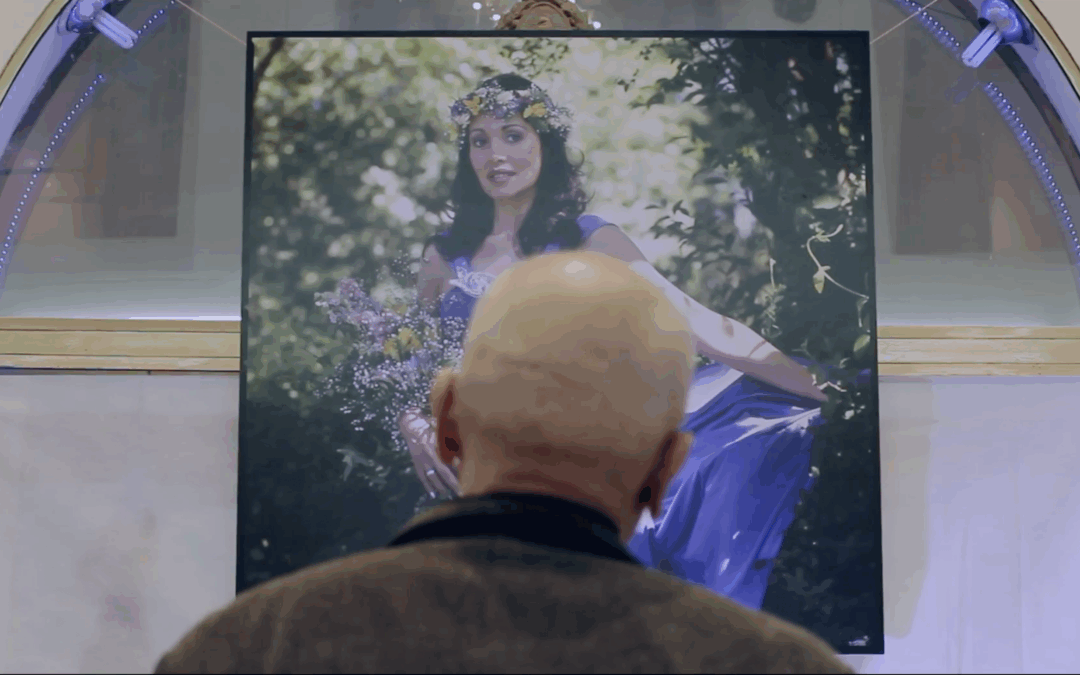

Barone fue la primera persona contactada por el director. Con noventa años, narra los hechos con claridad y certeza. Le contó a Petriz que después de una noche de borrachera, caminaba hacia el estadio junto a su gran amigo Omar Oreste Corbatta, una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol argentino, que vivía en la pensión ubicada en el playón de la cancha. Cuando estaban por llegar, se toparon con cuerpos acribillados, brutalmente desfigurados e irreconocibles. Al otro día, ya no estaban los cuerpos, pero sí las manchas de sangre. ¿Ningún vecino había visto nada o callaron por temor?

Además de Barone, el documental se nutre de testimonios que aportan información enriquecedora al caso: el director habló con la Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de Avellaneda, con especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense para rastrear la posible ubicación de los cuerpos, y con muchas otras voces e instituciones que hasta hace poco habían sido pasadas por alto.

El documental abre una serie de interrogantes que intentan resolver el caso y le presenta al espectador la cartilla completa de posibles desenlaces. Una de las hipótesis trazadas por Pablo Llonto, abogado de la causa donde Petriz es el querellante, es que el modus operandi fue el mismo en ambas masacres (la de Piñeiro y la de Racing). Los secuestrados llegaban de centros clandestinos de detención y se desalojaban los calabozos de presos comunes. Allí se quedaban unas horas hasta que se hacía la madrugada, donde los ejecutaban en la vía pública. Después, los mismos policías grafiteaban la pared con pintadas peronistas para simular que se había tratado de un enfrentamiento. La justicia es la que debe determinar si el caso de Racing se inscribe en esta lógica, donde las comisarías funcionaban como depósitos transitorios de los presos políticos, al trabajar en conjunto la patota de Inteligencia del Ejército con la policía local, que coordinaba la logística.

«Lo valioso de nuestro trabajo es que la causa esté siendo investigada por el juzgado, que tomó medidas de prueba y llamó a indagatoria a varias personas”, dice Petriz.

Asimismo en un momento histórico donde se había corrompido el sistema democrático, muchos nombres fuertes de la política se exiliaron al fútbol, donde los clubes invitaban a sus socios a participar de las elecciones presidenciales. El director plantea y se interioriza en la posibilidad de que el lugar del fusilamiento no fue casual, sino que se trató de un mensaje a modo de advertencia del jefe de la Policía Bonaerense, Ramon Camps, dirigida al mandatario de Racing Club, en ese entonces, Horacio Rodriguez Larreta (padre), con fuertes vínculos en el Movimiento de Integración y Desarrollo presidido por Arturo Frondizi.

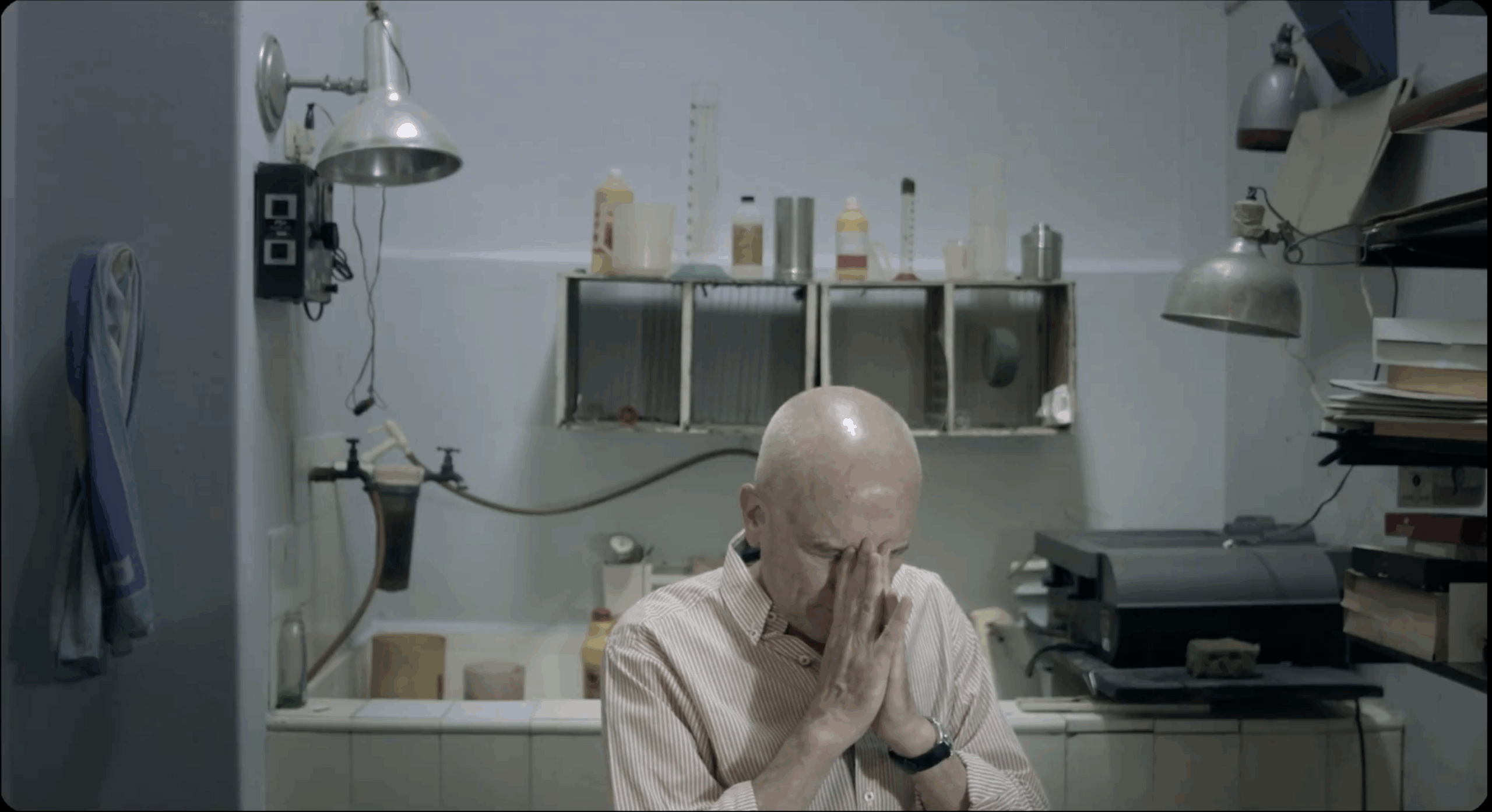

“Es muy difícil conseguir información certera acerca de estos crímenes. La conclusión después de tantos años de investigación, con los recursos que tengo, es que no iba a poder avanzar más –dice Petriz–. Lo valioso de nuestro trabajo es que la causa esté siendo investigada por el juzgado, que tomó medidas de prueba y llamó a indagatoria a varias personas”. Por eso el director resalta la importancia del estreno del documental, donde “quizá aparezca alguien más. Por eso hay que darle visibilidad”.

El preestreno de Los fusilados de Racing se dio en el excentro clandestino El Infierno, de Avellaneda, convertido en Espacio Municipal de la Memoria. El estreno oficial será en el Cine Gaumont el domingo 16 de noviembre, a las 20. Además, el jueves 20 de noviembre a las 18 se va a proyectar en la Ex Esma con entrada gratuita, donde asistirán el director, el periodista deportivo y autor de Los desaparecidos de Racing Julián Scher y Gladys Zalazar, hermana de otro rancingista también desaparecido.