15 años de televisión comunitaria y política

Este año Barricada TV, símbolo de la televisión alternativa y autogestionada, llegó a los 15 años con una experiencia que deja huella en periodistas que piensan la comunicación desde la incidencia social y la construcción colectiva.

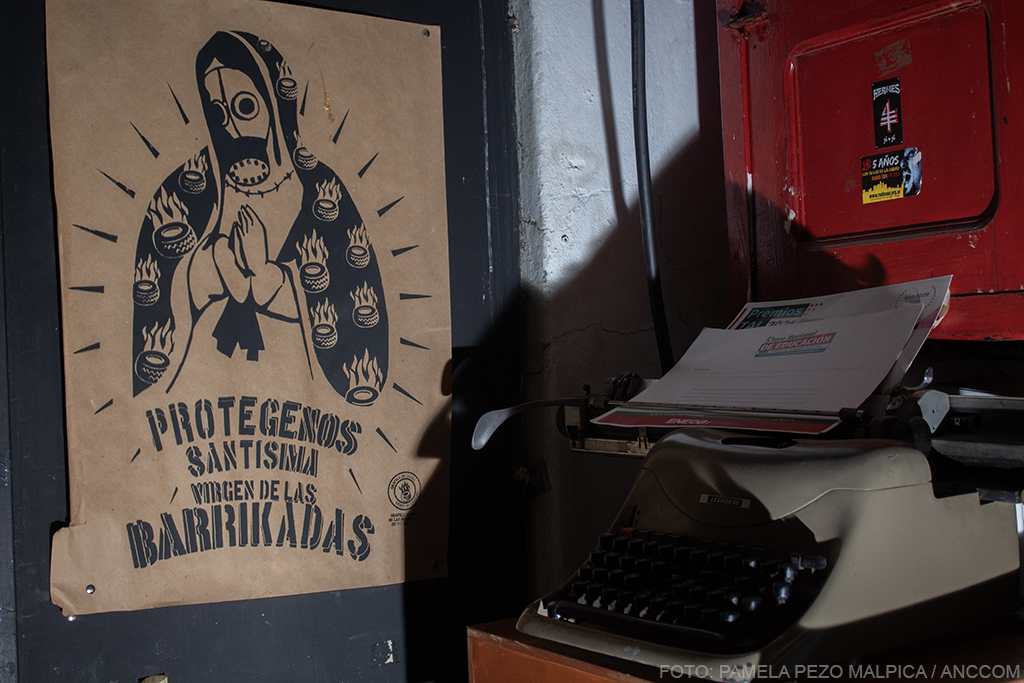

Lucía Maccagno camina en la absoluta oscuridad por el galpón lleno de máquinas y aluminio. No necesita linterna y conduce con paso firme hasta el ascensor. Desde hace 15 años repite el mismo recorrido. Llegó a Barricada en el 2010 como estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, buscando un espacio donde lo audiovisual se cruce con la discusión política y militancia. El cuarto piso combina la dureza fría de los escombros de metal con los murales llenos de expresión y colores vivos que decoran las paredes, junto a los ventanales y plantas de interior. La fábrica de Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA), ubicada en Querandíes entre Rawson y Pringles en el barrio de Almagro, fue una de las primeras recuperadas por sus trabajadores en el año 1998. “Ellos lo que decidieron fue llenar este edificio de vida más allá de lo que era la cooperativa de trabajo. En esa sintonía instalaron un bachillerato popular, un centro cultural y abrieron solidariamente el espacio a un montón de experiencias, entre ellas la nuestra”, cuenta Lucía. El mural de Rodolfo Walsh da la bienvenida al estudio de televisión de Barricada TV.

Pensar en Barricada

“No hay día que nos levantemos y no estemos pensando en Barricada”, cuenta Ignacio Etchart sentado en el sillón rojo del estudio de televisión, rodeado de pantallas, cámaras y cables. Lleva puesta una remera con la tapa de Oktubre de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, pero a diferencia de la estampa del disco original, el hombre de trazo grueso, mirada al cielo y boca abierta en un grito emancipador, no empuña una cadena rota sino un micrófono verde de Barricada TV. “La forma de trabajar con el tiempo rompió un poco la lógica de la cual venimos estructurados en el periodismo que piensa los roles más como estrellas, salir en cámara, hacer mi programa y tener mi canal. Esto rompe la lógica porque te obliga a pensarlo como un espacio realmente colectivo donde que funcione depende de vos y de tus compañeros y que hay un método mucho más solidario, muy diferente a lo que estamos acostumbrados”, expresa Ignacio. 11 años antes se bajaría por primera vez en la estación de subte Río de Janeiro, sin haber conocido nunca una fábrica recuperada y menos un canal cooperativo y comunitario, con la inquietud por un periodismo alternativo que dé lugar a enfoques, protagonistas y territorios desconocidos para el sistema de medios televisivo tradicional. “Hacemos todos, todo”, complementa Lucía Maccagno. En el medio audiovisual rotan los roles para que todos puedan sostener el espacio desde lo periodístico, conozcan cada una de las tareas y cómo se llevan adelante.

Barricada TV comienza como un protocanal con transmisiones de un día que se gestionaban de forma artesanal. Nace de la necesidad de contar lo que sucedía en los barrios desde la perspectiva de los trabajadores, las mujeres, los desocupados, los estudiantes y los movimientos sociales. En resumen, de sus protagonistas. Una mirada subestimada desde la televisión comercial. En este sentido, Lucía ejemplifica: “Desde los principales canales de televisión cuando hay un corte o hay algún reclamo te hablan del caos de tránsito. Nuestra forma de encarar eso va a ser distinta y al momento de ir a cubrir la noticia, no le vas a preguntar al tachero que hace 25 horas está frenado ahí qué piensa del corte, sino que vas a intentar poner ese reclamo en un contexto. ¿Qué les pasó a los laburantes que están ahí haciendo ese corte para llegar a esa situación? ¿Cuál es la historia? Probablemente, en el cien por ciento de los casos los patrones los cagaron como pasó con IMPA y terminan saliendo a la calle para reclamar por sus derechos. Es ahí donde a nosotros nos interesa poner los micrófonos y en todo caso cambiar la pregunta, poder historizar ese conflicto y preguntarle si le parece justo que los patrones hayan dejado en la calle a miles de laburantes y sus familias”.

En el año 2009 y al calor de los debates sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual comenzaron a construir el estudio al interior de la fábrica y en 2010 empezaron las transmisiones por el canal 5 de Almagro de la televisión analógica. “Nosotros siempre sostenemos que la identidad de Barricada es un poco IMPA obviamente. Porque es ejemplo del laburo desde la autogestión de los propios trabajadores, de defender su espacio de trabajo, de pelear por sus derechos y defender sus conquistas. Bueno, nos inspiró y nos inspira constantemente”, expresó Lucía. En 2015, consiguieron la licencia para transmitir por televisión digital abierta, donde continúan emitiendo hasta el día de hoy.

“El Estado nos debe dinero”

En un contexto adverso para los medios comunitarios y autogestivos, Barricada TV enfrenta desafíos que se agravan por el incumplimiento de normativas vigentes y la falta de financiamiento estatal. “Creo que es un momento complicado para todo nuestro pueblo en general, pero para las experiencias autogestivas y cooperativas más aún”, advierten desde el canal. Entienden que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual representó un hito clave, ya que, a partir de esa ley, y gracias a la lucha conjunta con otros medios comunitarios, sectores de la academia, el sindicalismo y organizaciones de la sociedad civil, se logró que el Estado reconociera formalmente a los medios populares. El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA), creado en ese marco, fue durante años el principal sostén de muchos de estos proyectos. “Este estudio que ustedes ven acá no hubiese sido posible sin ese financiamiento”, explican.

Sin embargo, con el cambio de gestión en el ENACOM, la situación dio un giro drástico. El organismo no sólo dejó de cumplir con lo estipulado en la ley, sino que tampoco reconoció convenios firmados previamente, generando una deuda que pone en riesgo la sostenibilidad de los canales. “El Estado nos debe dinero. Son contratos que se firmaron y que hoy no se reconocen. Y lo más grave es que ese artículo de la ley sigue vigente, al igual que el gravamen que se sigue cobrando y cuyo único destino, por ley, son los medios comunitarios. Pero no nos llega un peso”, denuncian.

Ante este panorama, comenzaron a explorar nuevas formas de financiamiento: vínculos con sindicatos y organizaciones sociales para ofrecer servicios de producción y difusión, sorteos mensuales para quienes apoyen con aportes económicos, y la creación de la Comunidad BTV, una modalidad de suscripciones abiertas a televidentes.

A esta realidad se suma otro frente de conflicto: la falta de inclusión en las grillas de los cableoperadores, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales desde 2018. “Aun habiendo hecho cada paso legal, cada papel presentado, cumpliendo la norma a rajatabla, nos privaron la posibilidad de crecer aún más”, afirman. Las gestiones judiciales, movilizaciones frente a Canal 13 y campañas de visibilización no han sido suficientes para torcer esa situación. “La ley era mucho más avanzada que lo que fueron las aplicaciones de los distintos gobiernos”, señalan. Y refuerzan una definición que sintetiza el espíritu del canal: “Más allá de un trabajo, esto es un espacio de militancia. Creemos en la comunicación como un campo de batalla. Y acá venimos a militar para dar la pelea”.

Consultados sobre los motivos detrás del incumplimiento sostenido de la ley, apuntan al rol de los grandes grupos mediáticos como factor de presión permanente. “En el mejor de los casos, hubo temor; en otros, complicidad directa”, advierten. Y aclaran: “Muchas veces, la sombra de los grupos concentrados de comunicación fue la excusa para no avanzar”.

Que la forma no condicione el contenido

En el análisis del panorama actual de los medios, desde Barricada TV señalan un fuerte contraste entre las lógicas que imponen las plataformas digitales y las formas de producción que sostienen los medios comunitarios. Mientras en internet impulsan la fragmentación, el recorte y la búsqueda de viralización, los proyectos alternativos apuestan por ir al territorio, dar voz a sus protagonistas y contar en profundidad lo que sucede.

Esa tensión plantea un desafío: cómo adaptarse a los lenguajes que hoy dominan el ecosistema digital sin perder la esencia. “Es no perderla, pero saber que para ocupar ciertos territorios tenés que amoldarte a esas formas”, explican desde el canal. Lejos del modelo del medio profesionalizado que transmite verdades desde un estudio, Barricada defiende una construcción colectiva del sentido, con eje en el vínculo con sindicatos, organizaciones sociales y clubes de barrio.

La apuesta es fortalecer el tejido social desde la comunicación, resistiendo a la lógica del aislamiento y la individualización que hoy marcan tendencia. “Nosotros creemos en una sociedad distinta, y eso se construye en comunidad”, remarcan. Para el canal, el formato jamás puede imponerse sobre el contenido. La forma de contar debe adaptarse, sí, pero sin alterar el mensaje ni diluir el enfoque comunitario. En un contexto adverso, sostener esa identidad no es solo una decisión estética o editorial, sino profundamente política.

Todo por hacer

La celebración por los 15 años se convirtió en un encuentro cargado de emoción y militancia en el bar cooperativo Luna Porteña de San Telmo. No fue un festejo más. Fue una síntesis del recorrido del canal y de los vínculos que supo construir a lo largo del tiempo. «Desde el principio, el objetivo siempre fue político y comunicacional. Esa convicción fue lo que sostuvo todo lo demás. Si no hubiese existido ese propósito claro, el canal no habría perdurado», explicaron Maccagno y Etchart.

La cooperativa Piazza, les regaló la torta del festejo. También asistieron los compañeros y compañeras aliados de La Argentina y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. “Vinieron personas que fueron parte del canal en distintos momentos, que pasaron por la pantalla o nos acompañaron en luchas clave, como las movilizaciones al ENACOM por nuestros derechos”, recordaron. “Hay fábricas, hay bares recuperados, hay un montón de experiencias en rubros totalmente distintos, y todos han demostrado que, aunque el escenario sea adverso, se puede salir adelante”, plantean. Reconocen las dificultades y los golpes que implica sostener estos proyectos, pero destacan el valor de la «potencia de trabajo» que le imprimen los compañeros y compañeras para resistir. La jornada también incluyó música en vivo y la participación de bandas que se sumaron de forma solidaria. «Superó todas las expectativas. Fue muy movilizante ver cómo algo que nació desde la militancia fue creciendo tanto», expresó Lucía.

De cara al futuro, el desafío es seguir creciendo en un contexto de crisis, fragmentación y retrocesos en materia de comunicación comunitaria, fortaleciendo la autogestión, sosteniendo la voz propia y tejiendo redes con otros colectivos. “Hay algo que motoriza, que es tener muy claro cuál es el objetivo político comunicacional. Eso te impulsa”, explican, y agregan: “En las empresas recuperadas pasa algo similar: compañeros que se quedaron sin laburo porque sus patrones los cagaron, y que decidieron tomar los medios de producción. Son motivaciones distintas, pero la enseñanza es la misma: aún en los peores momentos, es posible”. Frente a la pregunta de cuál es el futuro de Barricada TV, respondieron con fuerte convicción: “De acá para adelante, todo”.