Glifosato récord en el Paraná

El investigador del Conicet Rafael Lajmanovich detectó en el río la presencia de herbicidas, insecticidas y fungicidas que superan los estándares internacionales permitidos. Consecuencias para la salud.

Rafael Lajmanovich es doctor en Ciencias Naturales, profesor de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) e investigador del Conicet. Hace veinte años indaga en el impacto de la agroindustria en el ecosistema. En el último Congreso de Salud Socioambiental, realizado en la ciudad de Rosario, presentó los resultados de un trabajo reciente: “Alerta ambiental: arroyos de la cuenca del Paraná bajo amenaza tóxica”.

¿Cómo llegaron a investigar los arroyos de la Cuenca del Paraná?

Esto no es algo que recién empieza, sino que llevamos muchos años trabajando en estos temas. En mi caso, casi veinte años. Y no son trabajos aislados, sino que siguen un patrón de distintas investigaciones vinculado a todo lo que sea el impacto de la agroindustria, en especial de los cultivos transgénicos, sobre los ecosistemas, y particularmente sobre los anfibios anuros. Además, el tema de los arroyos comenzó con la primera investigación importante que hubo en Argentina que demostró que todo el centro del país estaba vertiendo o llevando sus fuentes agroindustriales, en especial glifosato, hacia la cuenca del río Paraná. Hay un trabajo de 2016 realizado por el fallecido doctor Marino, a partir del que quisimos investigar. Lo que sucede es que estos productos no se utilizan en el río, sino que se usan en las cuencas que están alrededor de los ríos. Entonces, empezamos a estudiar los arroyos, tanto del lado de Entre Ríos como del lado de Santa Fe. Después quisimos investigar una cuenca más grande que es la del Arroyo de las Conchas que está del lado de Entre Ríos, cerca de la ciudad de Paraná, en la cual hay una reserva natural que es una de las pocas que hay en el área. Para eso, estudiamos varios arroyos que tienen relación con esta cuenca e investigamos cómo es que esa cuenca, que termina en el Paraná, se está contaminando.

¿Qué encontraron?

Lamentablemente se cumplió la hipótesis porque estaba bastante contaminado. De hecho, los mayores valores de glifosato se encontraron dentro de la reserva natural. Pero no es porque se use en la reserva, sino porque el sentido de escurrimiento de la cuenca hace que todo un área muy grande termine volcando su agua y pasando por la reserva.

¿Qué es lo que hallaron exactamente en términos de agrotóxicos?

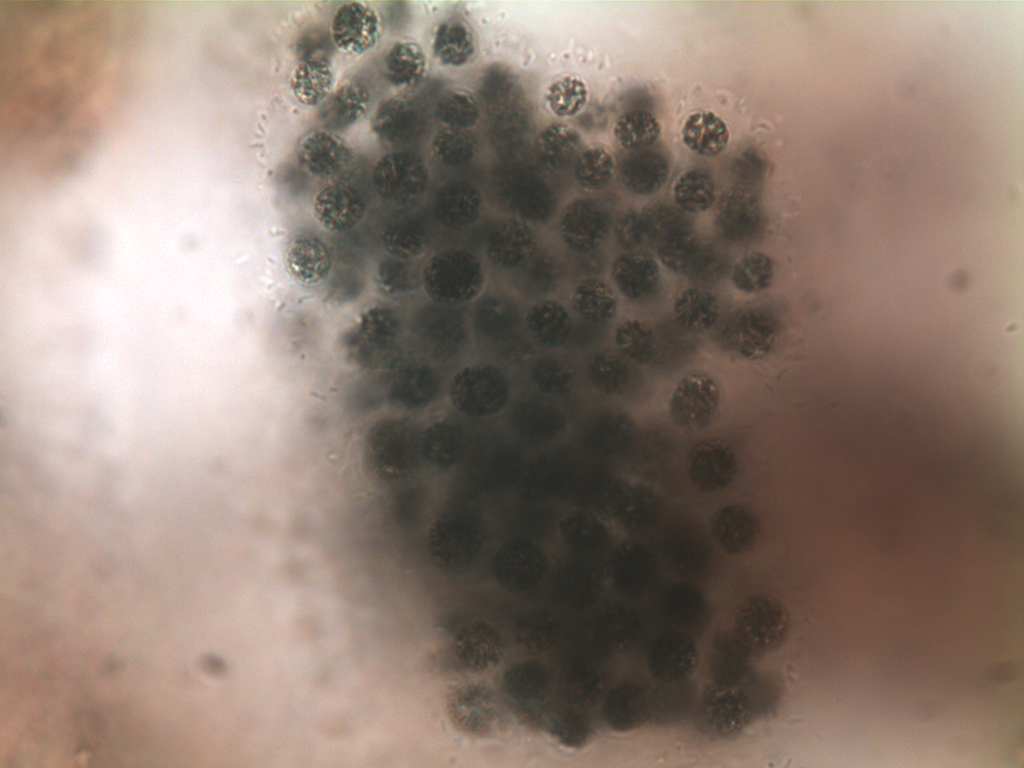

Herbicidas, insecticidas y fungicidas. Y generalmente lo que más se encuentra son herbicidas como glifosato y atrazina e insecticidas como cipermetrina. Asimismo, en el artículo de investigación se menciona que “los niveles del herbicida glifosato superaron el estándar de calidad establecido por la Unión Europea para la vida acuática. Los niveles del insecticida cipermetrina detectados en el agua de estos dos arroyos también superaron los límites establecidos por la Unión Europea para la vida acuática y los criterios de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

¿Por qué se habla de un récord histórico?

Porque es uno de los valores más altos registrados en la literatura hasta la actualidad. No quiere decir que no haya un valor más alto, pero tampoco hay muchas investigaciones que se hagan con este tipo de cuestiones.

En cuanto a los efectos concretos de los agrotóxicos, ¿qué es lo que produce en peces, anfibios y otras especies del río?

Los niveles que se hallan si bien no alcanzan a ser letales tienen efectos crónicos, de disruptores hormonales, efectos inductores de tumores. Se les llama dosis subletales.

¿Qué riesgos existen para las personas que se encuentran cerca de las zonas fumigadas? ¿Y para quienes consumen agua o pescado provenientes de esas aguas?

El riesgo es importante porque muchas veces este tipo de sustancias tienen más riesgo por su consumo crónico que por un ocasional accidente a una dosis alta. Entonces, el riesgo radica en que muchas de estas sustancias son inductoras. Sobre todo el peligro tiene que ver con todo lo que sea riesgo tumoral y riesgo genotóxico. O sea, le alteran el material genético de los organismos y entre esos organismos obviamente estamos nosotros.

¿Estos altos niveles de agrotóxicos se encuentran en el sedimento?

Exactamente, esos altos niveles se encontraron en sedimento. Ahí se acumulan.

¿Cómo funciona eso? ¿En un futuro podría trasladarse al agua?

Exacto, eso es así por ahora, en algún momento podría dejar de serlo. Hay un cierto movimiento desde los sedimentos hacia el agua. Se van manteniendo los niveles en el agua que son los que llegan más que nada a los organismos. Respecto a los organismos que se alimentan de los barro, son menos. Pero igual en las cadenas tróficas van pasando desde el sedimento hacia otros niveles de las redes alimentarias.

¿Cuál pensás que puede ser el escenario a diez o veinte años?

Si no se cambia el modelo, se va a incrementar la contaminación, la deforestación y la desaparición de especies. Además, en simultáneo, va a aumentar la incidencia de algunos tipos de enfermedades en la población humana más relacionadas con enfermedades tumorales, de disrupción hormonal, etcétera.

¿Cuáles pensás que podrían ser medidas urgentes para revertir la situación?

En este caso, se deberían alejar todo lo posible los lugares de aplicación de los agrotóxicos respecto de los cuerpos de agua. Y tratar, además, de disminuir el uso, cosa que no parece ser algo que va a ocurrir ni a corto ni a mediano plazo.

En este sentido, ¿cómo evaluás el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que que ordenó alejar las fumigaciones a 1095 metros de cualquier lugar poblado?

Son fallos que no se cumplen. Solo en lugares muy puntuales, por ejemplo en un barrio, en ese caso se cumplen por determinado tiempo hasta que la gente se olvida y se deja de cumplir.

Se suele instalar la idea de que hay que elegir entre producir a gran escala o cuidar el ambiente. ¿Qué pensás al respecto?

Obviamente no tendría que ser el camino opuesto porque se tendría que poder sin destruir nuestro propio entorno. Pero sé que es difícil. O sea, hay todo un contexto mundial que hace que Argentina sea todavía algo así como el granero del mundo y a esto se le suma hoy el hecho de ser proveedor de metales. Eso hace que tengamos industrias altamente contaminantes como es la agricultura transgénica a gran escala, cuando paradójicamente gran parte de nuestra población no llega a cubrir la canasta básica. Siempre el mismo cuentito: producir alimentos para 400 millones de habitantes y nosotros somos alrededor de 40 millones y no nos alcanza. Pero eso también es una falacia, no se producen alimentos. Lo que se produce son commodities que sirven para alimentar el ganado de otros lugares.

¿Cuál es la situación hoy en torno al silenciamiento de la cuestión del glifosato o de los agrotóxicos en general?

Y si antes había silenciamiento, ahora pasamos a la negación. Bueno, negación también siempre hubo. Ambas cosas van juntas ¿no? Silenciamiento por un lado y negación por el otro. Y ahora es el peor escenario imaginable en cuanto a prioridades y proyectos de investigación porque lo que incluye contenido socioambiental no es apoyado de ninguna manera.