A diferencia de otras potencias de Occidente, pareciera que China no tiene tendencias colonialistas, al menos de las maneras que conocemos. ¿Qué explica esa diferencia estructural?

Hay una tendencia a suponer que el crecimiento de China implicará una lógica imperialista similar a la que conocimos con las potencias occidentales. Pero tanto sus políticas como sus discursos demuestran otra cosa: multilateralismo, paz, desarrollo compartido. Yo creo que esto es algo que se explica primero por la geografía: tienen un territorio inmenso, diverso y difícil de cohesionar. Por eso, históricamente, su prioridad fue mantener ese orden interno, antes que la expansión. Por otro lado, considero que hay un componente filosófico que también tiene mucho peso. Tanto el confucianismo como el taoísmo rechazan la imposición y valoran la armonía con la naturaleza y entre las personas. Incluso sus grandes exploraciones, como las de Zheng He durante la dinastía Ming, no buscaban conquistar sino intercambiar conocimientos, medicina y alimentos. Fue un enfoque de encuentro civilizatorio, no de dominación.

¿Qué rasgos definen hoy a la sociedad china?

Es una sociedad con una fuerte conciencia colectiva. Las metas se encaran con disciplina, sacrificio y sentido de comunidad. También hay una estructura muy jerárquica y un profundo respeto por la autoridad, rasgos que conectan naturalmente con la organización del Partido Comunista Chino. Esto se complementa con una visión humanista y universalista, tanto en lo filosófico como en lo político. Las iniciativas que promueve China en Naciones Unidas —de seguridad, desarrollo y civilización global— apuntan a un mundo multipolar, basado en la cooperación, la transferencia de tecnología y el beneficio mutuo.

Occidente suele interpretar el liderazgo chino como autoritarismo. Sin embargo, su forma de ejercer poder internacional parece ser muy distinta a la estadounidense. ¿Cómo lo viviste en tu experiencia como embajador?

Hay una diferencia filosófica profunda. Mientras Estados Unidos históricamente impone su modelo con sanciones o intervención militar, China apuesta por la no injerencia y el respeto a la soberanía. En sus vínculos internacionales, prioriza la cooperación antes que la confrontación. Durante mis años como embajador, noté que la adhesión al Partido Comunista Chino no es tanto ideológica, sino práctica: los resultados están a la vista. Desde 1949, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Hoy no hay pobreza estructural. Lidera sectores tecnológicos, cuenta con 75.000 km de trenes de alta velocidad y un desarrollo urbano impresionante. Esa mejora constante genera confianza en el Estado. En una primera etapa de su modelo de desarrollo, China atrajo inversiones con mano de obra barata y exenciones impositivas. Pero exigió un requisito clave: transferencia de tecnología. Las empresas extranjeras tenían que asociarse con empresas chinas. Así, en apenas unas décadas, China pasó de ser la fábrica del mundo a liderar sectores como la industria automotriz y las nuevas tecnologías.

Mencionaste el «sacrificio» como parte del progreso. Y aunque se pueda coincidir, creo que desde acá, a los ojos de los argentinos, muchas veces, ese sacrificio y disciplina chinos se perciben como algo extremo, ¿no?

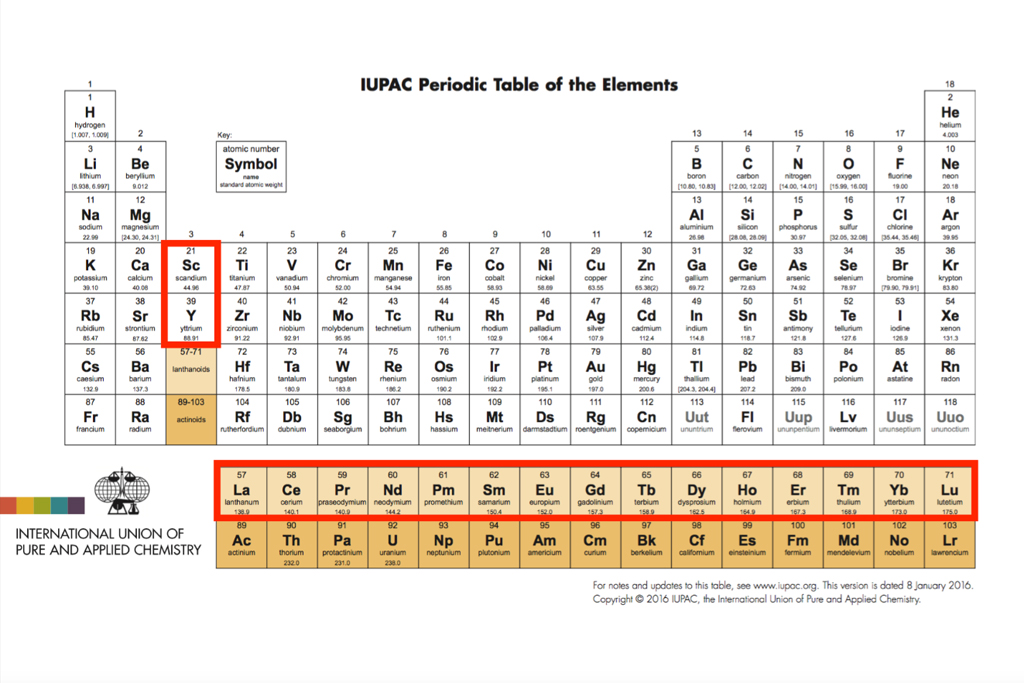

El sacrificio tiene un contexto: China tiene más de 1.400 millones de habitantes. La competencia es feroz y el estudio es la principal vía de ascenso social. Por eso, las exigencias escolares son altísimas. Aprender mandarín, además, no es sencillo. Es un idioma complejo, con una escritura casi artística.

Lo llevo a un ejemplo quizás medio básico, pero que puede ilustrar las diferencias culturales: cuando corre la noticia de que en el almacén de barrio, los adultos envían a sus hijos menores de edad solos a China, muchos vecinos argentinos suelen acusarlos de fríos, desapegados ¿cómo lo ves?

Muchas familias que emigraron por necesidad envían a sus hijos de regreso a China para que mantengan un vínculo cultural y educativo que para ellos es muy importante. Lo ven como algo positivo para la crianza de sus hijos, porque confían en la educación que recibirán y en que va a ser mejor para su desarrollo humano. Además, se da algo interesante: esas familias que se sacrificaron trabajando en supermercados o fábricas, lograron una mejora económica real. Hoy, muchos de sus hijos ya no quieren continuar esos negocios: quieren estudiar, avanzar, cambiar su destino. Por eso viajan a China. Es una prueba de movilidad social efectiva. Y con respecto a la crianza, aparece una figura central en la cultura china: los abuelos. En general, los núcleos familiares viven juntos o muy cerca, y son los abuelos quienes crían a los nietos mientras los padres trabajan. Son quienes los reciben en China cuando estos niños viajan. Para ellos, los adultos mayores son una institución clave, transmisores de valores, cultura y tradiciones.