“Nos quitaron el lugar, pero no lo que somos”

Desalojadas por el Gobierno porteño del local donde funcionaban en Palermo, las trabajadoras del proyecto autogestivo de estética “Bell”, parte del colectivo YoNoFui, reconstruyeron su emprendimiento en el barrio de Flores. “Seguimos existiendo”, afirman.

“Fue un golpe seco, inesperado. A las cinco de la mañana me llaman por teléfono y me dicen: ‘Flor, están vallando todo’. Salí corriendo y cuando llegué ya estaba lleno de patrulleros, camiones, policías con cascos. Pregunté qué pasaba, y uno me dijo: ‘Desalojo’. Le pedí la orden y me contestó, con toda la soberbia del mundo: ‘Buscala en el Boletín Oficial’. Así, sin más”, recuerda con bronca y tristeza Florencia Rodríguez, integrante de YoNoFui, una asociación civil sin fines de lucro que busca dar contención y herramientas a mujeres en situación penitenciaria y a las que recuperan su libertad.

El 1° de agosto, la Policía de la Ciudad desalojó el local de Bonpland 1660, en el barrio de Palermo, donde funcionaba Bell, la cooperativa de estética y cuidados corporales de la organización YoNoFui, colectivo antipunitivista, transfeminista y abolicionista penal, con más de 23 años de activismo e integrado por personas LGTBQ+ y mujeres CIS. No hubo orden judicial ni aviso previo. Solo vallas y la fuerza de un Estado que decidió irrumpir sin diálogo en un espacio autogestivo construido durante años por mujeres y disidencias.

No era un local comercial cualquiera. Era un espacio de trabajo, de formación y de cuidado colectivo, sostenido por personas que atravesaron contextos de encierro o vulnerabilidad. “Ahí teníamos todo: nuestras herramientas, nuestras cosas, pero también nuestros vínculos. Era el lugar donde nos encontrábamos, donde hablábamos de la vida, donde aprendíamos juntas”, cuenta Rodríguez.

La cooperativa nació en 2020, en plena pandemia, dentro del entramado de YoNoFui, organización fundada en 2001 por la artista y militante María Medrano. Desde sus inicios, YoNoFui trabaja dentro y fuera de las cárceles con mujeres y disidencias privadas de libertad, ofreciendo talleres de arte, oficios, comunicación y acompañamiento integral.“Es un movimiento donde creemos que nadie se salva solo, y que las salidas colectivas se construyen desde abajo, desde lo comunitario”, explican desde la asociación.

Con el tiempo, lo que empezó como un espacio artístico se convirtió en una red de trabajo cooperativo y se fueron sumando emprendimientos: un taller textil, un espacio editorial, una huerta agroecológica y, más recientemente, Bell.

“Bell surgió de la necesidad de laburar, pero también del deseo de crear algo nuestro. En la pandemia no había trabajo, todo estaba parado, y nosotras empezamos a pensar cómo salir adelante. De ahí nació la idea de abrir un espacio de estética, de cuidado, de belleza, pero con otra mirada: no una que repita los estereotipos del mercado, sino una que ponga en valor el cuidado mutuo, la autoestima y la autonomía”, relata Jimena Delgado, compañera del colectivo.

“Toda belleza es política. Porque los estándares de belleza que nos imponen son violentos, coloniales, inalcanzables. Nosotras apostamos a otra cosa: a la belleza de lo real, de lo diverso, de lo que se construye entre compañeras”, explica Delgado.

Rodríguez tiene 32 años, vive en el conurbano y se acercó a YoNoFui hace cuatro años, cuando buscaba aprender un oficio. “Había hecho algunos cursos sueltos, pero lo que encontré ahí fue otra cosa. No era solo aprender, era formar parte de algo. Me sentí acompañada desde el primer día”.

Empezó en un taller de masajes, después se perfeccionó en manicuría y cuidados corporales. Con el tiempo, se convirtió en parte de la familia. “Nosotras decimos que la belleza también es una forma de militancia. Porque cuando vos pasaste por situaciones de violencia o exclusión, volver a mirarte al espejo con amor es un acto político. Nos enseñamos eso unas a otras”.

Delgado lleva más de nueve años en la organización. “Soy manicura hace doce años, y conocí YoNoFui a través de una compañera. Al principio iba a dar una mano, después me quedé. Soy mamá de una nena de diez, y este espacio me cambió la vida. Me dio una red, un sentido, una posibilidad de crecer sin tener que competir, sin tener que demostrarle nada a nadie”.

Ambas coinciden en que Bell no solo era una fuente de ingresos, sino un refugio afectivo. “Era un espacio donde podía ser yo misma. Donde nos escuchábamos, nos cuidábamos. Donde, si una estaba mal, las demás la acompañaban. Eso no se compra en ningún lado”, destaca Delgado.

El operativo del 1° de agosto duró apenas unas horas, pero sus consecuencias todavía se sienten. “Fue completamente desmedido. Había como cincuenta policías, camionetas, camiones. Cerraron la calle y no dejaron entrar a nadie. Ni siquiera a las abogadas de la organización”, relata Rodríguez.

“Entraron, rompieron cosas, se llevaron tres camiones llenos con nuestras herramientas, los muebles, los materiales de trabajo. Todo eso que habíamos comprado con esfuerzo, con rifas, con donaciones. Nadie nos notificó nada, nadie mostró una orden. Solo nos dijeron que el terreno era del Gobierno de la Ciudad y que teníamos que irnos”.

El Gobierno porteño se amparó en una resolución administrativa que habilita el desalojo de espacios considerados “ocupaciones ilegales”, sin intervención judicial. Pero para las trabajadoras, esa explicación no alcanza. “Bell no era una ocupación, era un espacio de trabajo reconocido, con cooperativas inscriptas, con talleres abiertos a la comunidad. No se trataba de un edificio vacío, sino de un proyecto vivo”, enfatiza Delgado.

Reconstruir entre todas

A los pocos días, las integrantes de Yo No Fui organizaron una conferencia de prensa frente al galpón. “No queríamos dejar que el silencio se impusiera. Nosotras no somos invisibles”, afirma Delgado. La organización también recibió el apoyo de otras cooperativas, medios comunitarios, redes feministas y organismos de derechos humanos. “Fue impresionante la solidaridad. Gente que no conocíamos se acercó a ofrecer materiales, herramientas, donaciones. Se armó una red enorme”, subraya Rodríguez.

Dos semanas después, tras insistir con abogados y con la Defensoría del Pueblo, lograron recuperar parte de lo que se habían llevado. “Nos entregaron las cosas en bolsas, muchas rotas, otras mojadas. Pero, aun así, empezamos de nuevo. Alquilamos un local en Flores y volvimos a abrir. No podíamos quedarnos quietas. No podían desalojar nuestras ganas”, dice Delgado.

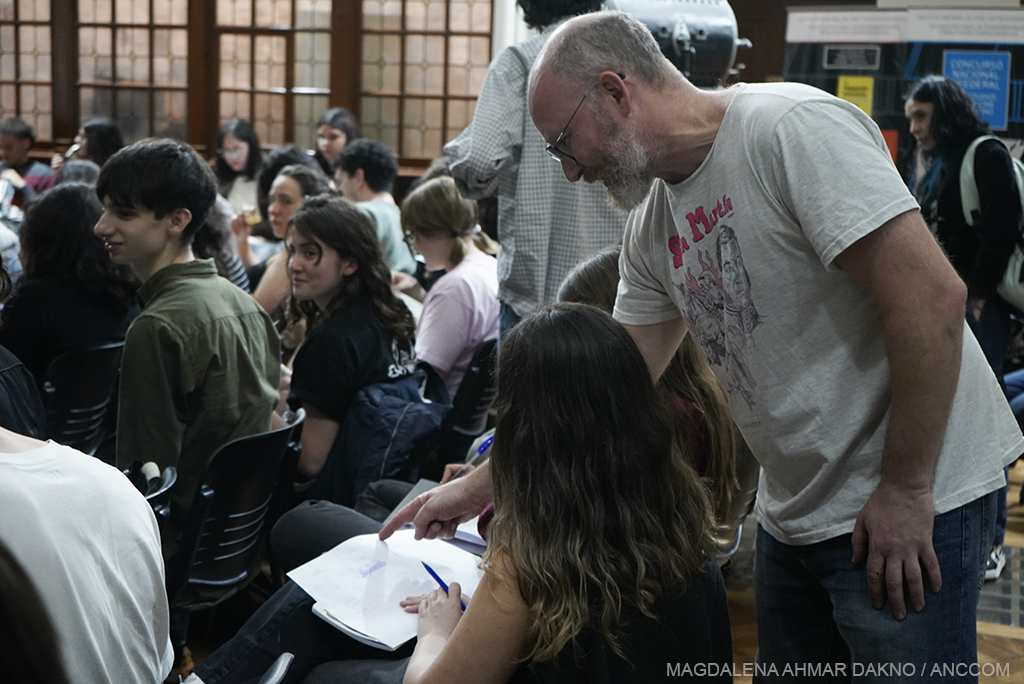

Hoy Bell sigue funcionando en su nuevo espacio. Allí dictan talleres de manicuría, masajes, depilación, estética facial y corporal, y cursos de autogestión económica. También brindan servicios abiertos al público, siempre desde una mirada crítica y feminista.“Toda belleza es política. Porque los estándares de belleza que nos imponen son violentos, coloniales, inalcanzables. Nosotras apostamos a otra cosa: a la belleza de lo real, de lo diverso, de lo que se construye entre compañeras”, explica Rodríguez.

En el nuevo local, los espejos están decorados con frases que resumen esa filosofía: “Cuidarnos es revolucionario”, “Ninguna belleza sin comunidad”, “No hay cuerpo equivocado”.“Lo que hacemos es también acompañar procesos personales. A veces vienen compañeras recién salidas del encierro, con la autoestima por el piso. Y el simple hecho de compartir un mate, de enseñarles a hacer uñas o masajes, de charlar, ya cambia todo. Bell no es solo trabajo, es sanación colectiva”, dice Delgado.

El desalojo de Bell no fue un hecho aislado. En los últimos años, el Gobierno de la Ciudad ha avanzado sobre varios espacios culturales y sociales bajo el argumento de “recuperar inmuebles”.“Hay una política de vaciamiento de los espacios comunitarios. Se prioriza la especulación inmobiliaria por sobre el trabajo social. Palermo es un barrio que fue gentrificado al extremo. Nosotras estábamos en un galpón donde no molestábamos a nadie, pero claro: al lado hay cervecerías y hoteles boutique. El problema no somos nosotras, es el modelo de ciudad que ellos defienden”, reflexiona Delgado.

“No pedimos caridad, pedimos respeto. Somos trabajadoras. Lo que hacemos tiene valor, y también tiene impacto social. Muchas de las chicas que pasan por Bell logran después alquilar un espacio, abrir su propio emprendimiento, salir adelante. Eso es lo que el Estado debería acompañar, no castigar”, agrega Rodríguez.

Hoy, meses después, Delgado y Rodríguez sonríen al recordar todo lo que lograron reconstruir. “Fue un sacudón, pero también una prueba de lo que somos capaces de hacer juntas. Nos quisieron desalojar, pero no se puede desalojar una red”, sostiene Jimena. Florencia la escucha y asiente: “Seguimos existiendo y celebrando nuestro espacio. Nos quitaron un lugar, pero no pudieron con todo lo que construimos juntas. Bell va a seguir, porque nació del amor, del trabajo y de la convicción de que merecemos una vida distinta”.