Hebe eterna

En el día en que la fundadora de Madres de Plaza de Mayo hubiera cumplido 97 años se la recordó con una nueva ronda a la Pirámide de Mayo y se anunció el lanzamiento de una cátedra libre para reflexionar en torno a su legado. Axel Kiciloff estuvo presente.

Como cada jueves desde el año 1977, las Madres de Plaza de Mayo realizan la ronda alrededor de la Pirámide de Mayo, mientras exclaman los nombres de las personas desaparecidas durante la dictadura. La ronda número 2486, la de este jueves, fue diferente: Hebe de Bonafini hubiese cumplido 97 años. Así fue como desde Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones -Movimiento Derecho al Futuro, Asociación de Trabajadores del Estado, entre otras- se reunieron de manera masiva para rememorar a una figura insoslayable en la lucha por los derechos humanos.

“Hebe está presente en nuestra lucha, en nuestro corazón, y en la solidaridad de pensar en el otro”, dijo Irene Molinari, Madre de Plaza de Mayo de la filial de Mar del Plata. Sara Mrad, de la filial de Tucuman, agregó: “Hebe nos enseñó que el muro de la dictadura, de los problemas económicos y de la desigualdad de clase, era la puerta abierta para la lucha. Ahora, hay que luchar contra un gobierno sometido a los designios del Fondo Monetario Internacional y del Nuevo Plan Condor. ¡Tomémosle la mano a Hebe y derribemos ese muro!”

Después de las palabras de las Madres Josefa “Pina” de Fiore y Carmen Arias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tomó el micrófono para recordar a Hebe, mientras apuntó contra el gobierno de Javier Milei: “Hoy homenajeamos a la que siempre tenía la palabra justa, a la que nunca le temió a los poderes establecidos, a la que enfrentaba con su cuerpo, inteligencia y coraje a la dictadura militar. Y con Hebe, homenajeamos a quienes hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo y persecución que sufrieron en ese entonces. Decimos entonces que son 30.000 compañeros desaparecidos y que no va a venir ningún ignorante a discutir lo que en Argentina es una bandera para siempre”.

Cátedra libre

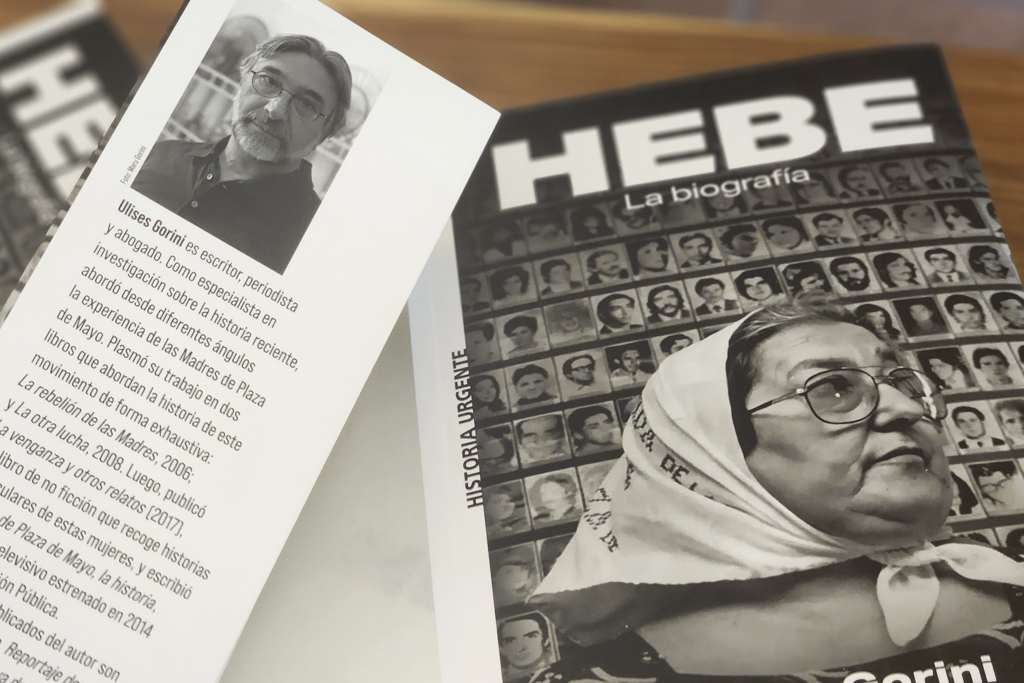

De la mano de Cristina Caamaño, exrectora de la Universidad Nacional de las Madres (UNMA) y Carmen Arias, actual presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se presentó al público la cátedra libre que apunta a generar un espacio de diálogo y reflexión. Esto se da en el marco de la “Semana Hebe de Bonafini”, que además celebró la apertura de la Biblioteca en la Universidad y la presentación de la muestra fotográfica “Tiempos Violentos” que expone la violencia palpable y legitimada por el gobierno de La Libertad Avanza.

Caamaño explicó que la dinámica de la cátedra funcionará bajo el análisis de los discursos de Hebe, donde una vez por mes los estudiantes se reunirán a poner en discusión diez fragmentos de discursos que desde la universidad tienen seleccionados. A modo introductorio, se proyectó un video del archivo de Madres del año 1986 en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí, se la escucha a Hebe hablar con la convicción que la caracterizó durante toda su carrera política. “No somos nada más ni nada menos que la mera presencia de nuestros hijos”, decía Hebe, mientras el público que la escuchaba en el auditorio se emocionaba al volver a tenerla frente a ellos. El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “El Cuervo” Larroque, dijo: “Hebe tenía el sentido del pueblo en sus entrañas. La importancia de esta cátedra es que sistematiza el pensamiento nacional y popular”. Posteriormente, le dejó un mensaje a la militancia de cara al futuro: “aunque haya sectores a los que le moleste, las Madres son grandes dirigentes ya que nunca se olvidaron del por qué de su llegada hacia la acción política. El homenaje hacia Hebe no está en las palabras sino en los hechos. Ese debe ser nuestro compromiso”.

El cierre estuvo a cargo del grupo musical “Aguafuertes”. La semana en honor a Hebe de Bonafini culminará con la presentación de Hebe Vive por Carlos Polimeni, hoy viernes 5 de diciembre a las 20 hs. en la UNMA.