Ni un pibe, ni un disca, ni un jubilado menos

Mientras juraban los nuevos diputados que asumirán el 10 de diciembre, confluyeron frente al Congreso la marcha de los jubilados, de las personas con discapacidad y de las familias de víctimas del gatillo fácil. Los damnificados por el gobierno se unen para resistir.

El reclamo parece eterno. Los miércoles son de los jubilados desde el año 1992 cuando se imponía el modelo menemista y se cristalizó como el día de su lucha a partir de 1993 con la puesta en funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Actualmente, “hemos ubicado el miércoles de los jubilados como un ámbito de lucha no sólo nuestro sino de las organizaciones que están en lucha” dijo a ANCCOM Marcos Wolman, jubilado de 90 años que se hace presente cada semana, presidente honorario de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Este miércoles se sumaron a los jubilados las personas con discapacidad en el marco del Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, quienes realizaron una radio abierta durante la tarde. También se sumaron organizaciones sociales, sindicales y la Marcha de la Gorra, que arrancó a las 14 y concluyó con los jubilados.

Los viejos meados

“¡Se pensaban que nos habían cagado, porque éramos unos viejos meados! Ahora con lucha y con paciencia, va creciendo la nueva resistencia. ¡Lucha que se van… luche que se van!”, cantaban los jubilados mientras daban la vuelta a la Plaza de los Dos Congresos. El vallado les impedía acercarse al recinto. Si la represión nos los amedrentó, el calor tampoco. Dos personas tuvieron que ser atendidas por el SAME: una debido a las altas temperaturas y otra a causa de un ataque de epilepsia. En este último caso, se trataba de Fernando, un pensionado con discapacidad.

“Hoy llevamos 1758 miércoles de los jubilados y jubiladas frente al Congreso. Y la lucha continúa”, destacó Wolman. Lo fundamental es que “el haber jubilatorio hoy es la cuarta parte de la canasta básica para una persona mayor. El haber mínimo jubilatorio, que lo reciben la mayor cantidad de jubilados, en el mes de diciembre, con el último aumento del 2,3 por ciento, va a ser de 402 mil pesos tomando en cuenta el haber mínimo más el bono de los setenta mil pesos”.

En esta muestra de lucha, el jubilado destacó que “el único camino es ganar las calles para ir elevando la unidad como elemento central de poder, una coordinación para hacer que no sea un día la lucha de un gremio, la lucha de un otro, sino para que llevar estas ideas en los gremios, en las centrales, en los movimientos sociales, en los movimientos culturales, en todos los movimientos para lograr la unidad”.

En la agenda del año quedan dos miércoles de lucha y los jubilados evalúan hacer un brindis de pan y agua el 17 frente al Congreso.

Los discas no se rinden

En la convocatoria, las personas con discapacidad rebautizaron a su día como “3% de diciembre”, en referencia a los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo y al porcentaje que se llevaría Karina Milei en concepto de coimas. Con algo de ironía y el espíritu inquebrantable de siempre, volvieron a manifestarse para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue sancionada, vetada por el Poder Ejecutivo y luego rechazado el veto por ambas cámaras. Sin embargo, por medio de un decreto, el gobierno congeló los fondos.

Laura Alcaide, integrante de la Asamblea Discas en Lucha contó: “Nos juntamos en el Congreso para exigir el paquete de demandas que veníamos sosteniendo desde antes: que sea efectiva la Ley de Emergencia en Discapacidad, luchar por la reincorporación de los trabajadores despedidos y denunciar el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nuestra consigna es ‘dónde están las personas con discapacidad’ aplicándola a todos los ámbitos, queremos inundar un poco las redes teniendo en cuenta que hay un montón de personas con discapacidad que no pueden salir de la casa”. También, la referente disca destacó las concentraciones que se realizaron en otros puntos del país como Mendoza, Bahía Blanca, Chubut y Salta.

Según Correpi, durante el gobierno de Milei, 920 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado, de las que un tercio fueron víctimas de gatillo fácil. Estadísticas del CELS contabilizan, solo en CABA y el conurbano bonaerense, 86 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y septiembre de este año.

Ni una bala más

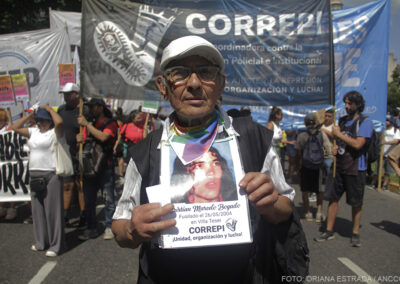

Bajo la consigna “Ni ajuste, ni portación; basta de narcos y represión”, se llevó adelante la novena Marcha de la Gorra en CABA contra el gatillo fácil y la violencia institucional. Con la presencia de organizaciones como Correpi, Red Puentes, Somos Barrios de Pie, otros movimientos populares y hasta centros de estudiantes, las viseras marcharon de Sáenz Peña y Rivadavia hacia el Congreso al grito de “Ningún pibe es descartable”.

La columna estaba compuesta por una marea de banderas y carteles. “No más persecución por como vestimos, hablamos o vivimos”, “Queremos derechos, no balas”, “La calle es de quienes la caminan, no de quienes la reprimen” rezaban algunos de ellos. Entre medio, familiares de víctimas de gatillo fácil avanzaban con fotos de sus parientes en alto o colgadas del cuello. Una de las imágenes era la de Tiziano Montoya, asesinado por un gendarme en la localidad de Esteban Echeverría el pasado 20 de octubre.

“Mi sobrino tenía 15 años. Se lo llevaron organizaciones que sacan a los pibes para que salgan a robar y los dejan a manos de un gatillo fácil. Ahí lo mató la Gendarmería. No nos dejan acceder a la causa porque ¿quiénes son los que organizan a los pibes en los barrios? Incluso la policía está involucrada en esto”, dijo Florencia, su tía. En diálogo con ANCCOM, explicó que hay más casos como este ocurriendo en Echeverría y destacó la importancia de unir los reclamos como en la movilización de este miércoles. “Hoy en día estamos siendo carne de cañón los vulnerables. Tanto los LGBTIQ+, los discapacitados, los jubilados… Somos todos parte de esta desigualdad y caemos todos en esta violencia institucional. A nosotros nos dan palos. No nos dan soluciones”, sentenció.

Según Correpi, durante el gobierno de Milei, 920 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado, de las que un tercio fueron víctimas de gatillo fácil. Estadísticas del CELS contabilizan, solo en CABA y el conurbano bonaerense, 86 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y septiembre de este año. Los números son alarmantes, al igual que la intención oficial de bajar la edad de punibilidad y modificar el Artículo 34 del Código Penal, de modo que los miembros de las fuerzas puedan disparar sin la necesidad de dar la voz de alto ni identificarse.

“La represión no es una respuesta ocasional, ya se volvió un paisaje natural, una postal vergonzosa de nuestro país”, afirmó Rocío Insaurralde, miembro de la organización Somos Barrios de Pie. “Como si fuera poco, la reforma del Código Penal ahora pretende penar con cárcel a quienes entorpecen el tránsito en una protesta, criminalizando la movilización social y garantizando que cualquier reclamo pueda ser castigado con cárcel”, agregó en la radio abierta organizada frente al Congreso.

También tomó la palabra Augusto Buccafusco, hermano de Octavio, quien fue asesinado por cuatro policías en Vicente Lopez. El joven de 34 años había acudido a la comisaría para denunciar un robo. “Él estaba pasando por un momento muy complicado de salud mental y se le tiraron encima, lo dejaron sin respirar y lo mataron. Es un modus operandi muy habitual en la policía. Enseguida se te tiran encima, ya sea que estás vendiendo algo o estás en situación de calle, en fin, en situación de vulnerabilidad. Y estas personas tienen que cuidarnos supuestamente y no nos cuidan un carajo”, manifestó Augusto, seguido de un grito de justicia por su hermano y todas las víctimas de violencia institucional.

La Marcha de la Gorra nació en 2007 en la ciudad de Córdoba, con el fin de denunciar el abuso y la represión ejercidos por las fuerzas policiales contra los jóvenes de sectores populares. En CABA se realiza desde 2017. En esta edición, se sumaron al reclamo de los jubilados para intentar poner un freno definitivo a la represión y las injusticias del gobierno de Milei contra los más vulnerables.

“Llenan las cárceles de pibes y pibas con prisión preventiva y juicios abreviados, en condiciones deplorables. Allanan comedores comunitarios y casas de atención y acompañamiento comunitario, llevándose materiales y elementos de trabajo para el barrio. Mientras tanto, los que guardan alimentos en galpones se roban la plata de las personas con discapacidad”, denunció Insaurralde. “Y mientras todo esto pasa, Milei y Bullrich quieren convencernos de que no hay plata. Pero sí hay plata para los operativos represivos de millones de pesos cada vez que el pueblo sale a la calle”, añadió luego.

Al ritmo de los bombos y canciones populares, los manifestantes avanzaron por Rivadavia para luego unirse a los jubilados, agrupaciones de personas con discapacidad y los médicos del Garrahan, que dijeron presente para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia en discapacidad y también en el sector pediátrico, ambas suspendidas por el gobierno.

¿Esta creciente unidad se hará extensiva al resto de la sociedad en pos de frenar la avanzada del gobierno o primarán los intereses individuales por sobre lo colectivo?