La fótografa que rompió el techo de cristal

En abril, las redes sociales y los portales informativos convertían en noticia el video de un aspirante a juez que, como estudiante, improvisando una respuesta, habló dos minutos sin poder decir cómo se denominan las imposibilidades que sufren las mujeres a la hora de acceder a puestos jerárquicos en el trabajo o en la política: el techo de cristal.

Pero Eva Cabrera puede dar fe de lo que significa romperlo: el 1° de junio fue nombrada presidenta de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), la primera mujer en alcanzar ese lugar en los 79 años de la institución.

¿Cómo llegás a aRGra? ¿En algún momento de tu carrera tuviste que romper un techo de cristal?

Soy de la generación que entró a los medios en los noventa. Mi carrera fue avanzando, primero fui reportera gráfica, después editora, después me quedé sin trabajo. En 2015 trabajé para la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, en un gremio, y ahora laburo en Télam, desde agosto de 2017. Creo que mi llegada a la presidencia es una consecuencia lógica, porque hasta mayo era vicepresidenta y anteriormente fui secretaria. Hace dos comisiones directivas que estoy. En la primera me tocó ser la única mujer entre todos varones. Creo que esta vez tiene mucho que ver que haya dos compañeras más en la lista, Graciela Calabrese y Lucía Merle. Juntas nos propusimos empezar a reflexionar y analizar estas prácticas, que no sé si tienen que ver con los feminismos pero sí con nuestra tarea como comunicadoras y comunicadores de decidir qué y cómo publicar en los diarios lo que atañe a las cuestiones de género y, sobre todo, femicidios. Empezamos con la Red Par, después hicimos algunas capacitaciones con Mujeres Que No Fueron Tapa. Fue una decisión nuestra también crear la Comisión de Género a partir de ver estas problemáticas, y además como resultado de una encuesta que hicimos, que podía ser anónima o no. Ahí cristalizamos las distintas violencias que sufrían las compañeras a lo largo del tiempo, como acoso y discriminación. Antes éramos fotógrafos en nuestros chalecos, ahora en nuestras credenciales se lee «socio» o “socia”. La consecuencia analógica de esto es empezar a conocernos con las compañeras de las distintas provincias, porque yo encabezo la lista, pero hay cinco compañeras más a mi lado. Me parece que todo ese crecimiento dio pie a algo que hace diez años hubiese sido impensado. ARGra es una construcción colectiva, y eso también es fundamental.

¿Cómo administras el trabajo con los tiempos acelerados que corren?

Hasta hace un tiempo trabajé como colaboradora de Télam, y cuando laburas por nota lo que te pasa es que tenés que hacer un montón para armarte un sueldo por mes. Ahora pasé a planta, donde es totalmente distinto porque me preguntan qué franco voy a tener. Si bien sigo sin tener horarios, hay días en que hay mucha más producción que otros y nos vamos acomodando. Al momento de decidir, en general, si hay dos notas al mismo tiempo discutimos con las compañeras y compañeros a qué le damos prioridad y a qué no.

¿Los criterios estéticos varían según el medio o podés sostener una mirada personal?

Mi mirada es muy propia y nunca fue cuestionada. Habrá fotos que gustan más y otras que gustan menos, he discutido mil veces por foto y por tapa. Sí sé que hay fotos que no publicaría: de femicidios o de pibas que desaparecen. Me parece que hay que empezar a reflexionar sobre lo que se publica y sobre nuestra tarea porque somos comunicadores, creamos sentido, más allá del que le puedan dar posteriormente los medios para los que laburamos. Nosotros somos responsables de lo que producimos. Trascendiendo lo estético, para mí y para mis compañeros hacer fotos es nuestra forma de decir y de mirar.

¿Qué elementos buscás o priorizas cuando hacés una foto?

Mis prioridades surgen en función de la nota. Mañana tengo que entrevistar a una trabajadora rural de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), y pensaba hablar un poco sobre lo que hace, generar un clima. Obviamente a veces lo podés hacer y otras no, cuando llegás se te puede desbaratar todo el plan que tenías. Te puede pasar en una marcha: hay fotos que tienen que estar, como la cabecera del acto, pero después me parece que hay que meterse a buscar, a ver qué tipo de gente hay, qué llevan, cómo se expresan.

Hay un componente muy fuerte que es estar en el territorio. ¿Cómo te afectó la pandemia en ese sentido?

Fue muy difícil. Primero decíamos que no había que usar barbijo. Después que si. Después que había que desinfectar los equipos, porque no sabíamos si en las superficies que nosotros usamos para laburar podía quedar el virus. Si te podía quedar en la ropa. Al principio me pasaba que me paraba en el vestíbulo de mi casa y tenía que pensar: “¿Qué dejo primero, las llaves, los zapatos?” Llegó un momento en que vimos que la cuarentena se extendía y con los y las compañeras de aRGra decidimos elaborar una guía para cuidarnos cuando saliéramos y cuando volviéramos de hacer una nota para no infectarnos nosotros ni a nuestras familias. Eso nos dio tranquilidad. Este año es mucho más difícil porque perdimos dos compañeros, las balas empezaron a picar más de cerca. Hubo que renovar los cuidados y en eso estamos.

La película que se repite

Eva se cruzó con una cámara por primera vez a los 14 años. Era una Kodak Fiesta que llevaba rollos de 126 mm, y con ella empezó a fotografiar a su entorno familiar. A los 21 se compró una Reflex y a los 28 se sumergió en el oficio del fotoperiodismo en el diario Hoy de La Plata, donde se formó por catorce años.

“Me tomé una licencia de embarazo porque nacía una de mis hijas, no recuerdo si Connie o Luciana, y cuando volví me dieron una Nikon D1, que era una de las primeras réflex digitales. Pregunté cómo se usaba y aprendí. Fue raro al principio pero después a uno le agarra el vicio de mirar el displayer para ver cómo salió la foto. Hubo que adaptarse a lo inmediato porque eso era lo que venía”, contó entre risas.

¿Cómo repercutió la incorporación de la tecnología en el plano laboral al darte esa inmediatez?

Hace poco estuve revisando mi archivo y es increíble la cantidad de fotos horribles que guardé. Están ahí porque son parte de la historia, pero si las comparás con las de ahora, es una locura. Tenés todos los colores, los blancos son blancos, los negros son negros, podés borrar, corregir, compensar.

Fue aprender el camino, en el diario que yo estaba eran muy amantes de la tecnología. Antes de las D1 ya habíamos tenido unas Nikon S3 de prueba, con respaldo digital, que iba enchufada a una especie de monitor que parecía una video cassetera. Salimos a experimentar un par de veces y me acusaron de antigua, pero era un tedio cargar semejante aparato. Ese tipo de cámaras se usaron para transmitir la Guerra del Golfo, con parabólicas y teléfonos satelitales. Una vez que me acostumbré me resultó raro, cuando trabajaba con película, no ver la foto al instante, aunque también era la magia de lo analógico. A veces tenías la sensación de que tenías algunas fotos interesantes, y cuando llegaba al minilab yo empezaba a tironear como loca el negativo a ver si la foto estaba. Eso te daba un poco de ansiedad, pero ya no sigo haciendo fotos con película.

¿Qué acontecimientos disfrutás haber cubierto?

Me pasó algo hace muchos años. Atravesé mi adolescencia en dictadura, entre el ‘78 y el ‘83, y siempre pensaba en Salvador o Bajo fuego, esas películas donde había fotógrafos de guerra y decías: “Wow, qué bueno”. Fue un conflicto en La Plata, en febrero del ‘96. Se iba a tratar una Ley de Educación Superior y estaba la calle tomada por la policía, y se llevaron preso a todo lo que parecía un estudiante. Estaban las madres buscando a esos presos. Nos corrieron dentro de un edificio. Después empezaron a volar piedras, balas de goma, el camión hidrante. Toda la ética que uno tenía en la cabeza pasó a ser un poco de miedo, en principio de no saber dónde pararse, así que agradezco no haber cubierto conflictos de ese tipo. Tampoco sé si me hubiera bancado un 19-20 de diciembre de 2001 en la Plaza. Actos y cosas que me han tocado cubrir hay un millón, pero no pienso mucho en eso, uno va construyendo la mirada día a día.

“Que asuman que soy prostituta solo por ser trava, también es discriminación”

Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y dio origen así al “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, que se conmemora cada 17 de mayo.

Si bien está instalada la palabra fobia –que hace referencia al miedo, aversión o rechazo–, es necesario ponerla en debate: los crímenes cometidos hacia personas LGBTIQ+ son producidos por odio, no por miedo.

Gustavo Pecoraro (56), escritor y comunicador marica, adhiere a esta idea y rememora el caso de Matthew Shepard, un estudiante estadounidense asesinado en 1998 por dos hombres, quienes, en el juicio, confesaron haber cometido el crimen porque él se les había insinuado, es decir, usaron la fobia como argumento.

Pecoraro prefiere utilizar los conceptos de lesboodio, transodio, biodio y homoodio. Tampoco se siente representado por el término “varón”, afirma que está ligado a una cuestión heterosexual. Y cuando se empezó a hablar de la deconstrucción de las masculinidades, se dio cuenta de que a él no le correspondía esa tarea, sino que debía construir su propia identidad. Así fue que decidió reivindicarse como marica.

Consultado por ANCCOM si cree que en algunos ámbitos sigue habiendo más discriminación que en otros, sostiene: “Se siente, está siempre, es como el aire, por eso existe el armario”. Y agrega que por su militancia es probable que si le gritan “puto” lo reciba como “un bocinazo”.

El activista advierte que el avance no es mundial, es desparejo. “En Argentina tenemos un montón de leyes para defendernos, hay abogades y hay gente que está trabajando en la defensa, por más que sea una lucha constante. Hay lugares donde es mucho peor. Hace poco, en un pueblo en Irán, fue asesinado un joven veinteañero por sus primos y hermanos, por su propia familia”, cuenta.

Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esto es grave porque significa que un tercio de los estados miembros de la ONU (sobre un total de 193) siguen criminalizando la homosexualidad. Y aunque en América latina la legislación acompaña muchos avances, hoy siguen dándose crímenes de odio. En Brasil, cada 25 horas una persona de la comunidad LGBTIQ+ es asesinada. En Argentina, Tehuel está desaparecido hace más de dos meses.

Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades.

Discriminación cotidiana

La discriminación también se manifiesta en las dificultades de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. Este último, un derecho básico, es obstaculizado cotidianamente por las inmobiliarias, que suelen rechazar potenciales inquilinos trans y travestis por asociar su identidad a lo promiscuo, al consumo de drogas y a la prostitución.

Ayelén Beker es una cantante y activista trans. A través del arte tuvo la oportunidad de independizarse y de acceder a un alquiler. Sin embargo, la pandemia la obligó a buscar opciones para subsistir y confiesa haber sacado “el traje de puta que las travas siempre llevan en la cartera”.

Hace dos años que vive en el mismo edificio y desde el primer momento sufrió discriminación de una vecina que jamás reconoció su identidad de género. Durante la cuarentena, Beker le abrió las puertas a compañeras que se habían quedado en la calle y repartió viandas, todas acciones que fueron motivos de conflicto.

“Hace unos dos meses, me llamó la inmobiliaria para decirme que mi departamento estaba denunciado como ‘privado’ por el consorcio de vecinos porque recibía muchas visitas. Les dije que nada que ver, que yo vivo en mi casa, y que en todo caso si ella (por la vecina) quería saber si soy puta, me lo preguntara”, relata.

Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género.

Un día llegó al edificio y encontró la entrada empapelada con carteles que anunciaban la prohibición del trabajo sexual. Como justificación afirmaba que el uso de los departamentos sólo podía estar destinado a viviendas familiares. Al mismo tiempo, amenazaban con hacer uso legal de las filmaciones que registran las cámaras del edificio. En otras palabras, amenazaba a todo aquel que fuera invitado por ella. “Que asuman que soy prostituta solo por ser trava, también es discriminación”, subraya.

Indignada, arrancó los carteles y eligió el camino legal. “Quieren sacar nuestro lado más feo: la trava, puta, quilombera. Pero yo no entré en su juego”, explica. Les mandó una intimación, pero el consorcio no cedió. Así, el acoso fue cobrando todas las formas posibles: la acusaron de trata de personas, le bloquearon la llave de entrada, le cortaron los servicios. El hostigamiento persistió y todavía continúa.

“Estoy esperando los tiempos de la justicia, que además no está hecha para nosotras. Espero que se resuelva. Quiero vivir tranquila en mi casa, como cualquier persona que paga su alquiler. No molesto a nadie”, declara.

El suyo no es un caso aislado. Para la comunidad trans, la dificultad para acceder a una vivienda es un problema diario. Son constantemente echados y excluidos. “En la pandemia han venido a dormir amigas que no tenían adónde ir. Es así siempre. Terminás volviendo a la casa de tus padres sintiéndote una vividora, un parásito, porque la sociedad no te deja llevar una vida normal. Siempre estuvimos marginadas”, remarca.

Pese a que el alquiler de su departamento está a su nombre, los trámites previos a firmar el contrato los tuvo que hacer su mamá: “Me pasó dos o tres veces de ir a las inmobiliarias y que me digan que sí por compromiso, pero cuando quise señar ‘el departamento ya se había alquilado’. Por eso le tuve que pedir ayuda”, cuenta. En ocasiones, incluso, le han querido cobrar el doble en pensiones.

“Necesitamos una ley, un amparo para las personas travestis, para que podamos alquilar tranquilas. Nos excluyen de todos lados. Una lo naturaliza y termina creyendo que es normal. Te acostumbrás a irte de todos lados porque sos puta o travesti. La vivienda es lo primordial para las personas. No puede ser que vivamos así, estamos en el 2021 con un gobierno que supuestamente es diverso. Hay que aprovechar las herramientas que tenemos”, opina.

En septiembre del año pasado se anunció el Decreto 721/2020, que establece un cupo laboral trans del 1% en el Estado Nacional. “No debería ser necesario un cupo laboral trans –según Beker–, pero es un avance. A nosotras, las travestis, nos cambia la vida tener acceso a un trabajo. Pero las personas no están capacitadas. Yo estuve trabajando en un camión de vacunación, que entré por un cupo, pero me tuve que ir porque mi coordinadora me hostigaba. Son personas que no entienden que vos entraste sin estudiar por un cupo. Formarte en una sociedad que no está preparada para que una travesti esté en una universidad o en un banco atendiéndote es muy difícil”.

Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género. Mientras tanto, en Argentina, como en el resto del mundo, la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo violentada e imposibilitada a acceder a sus derechos fundamentales. Pero en los últimos años la fuerza del activismo logró instalar en la agenda política sus reclamos y el Estado está empezando a saldar la deuda histórica con los derechos humanos.

En 2010, se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, cuyo debate en el parlamento copó los medios y tras la sanción se modificó la mirada de la sociedad. “Lo importante es el derecho, representa un cambio cualitativo. No solo de los que veníamos peleando, empoderó a las nuevas generaciones y a partir de ahí se formaron decenas de organizaciones en todo el país y todos los partidos empezaron a tener un área de diversidad sexual. Y después llegó la Ley de Identidad de Género, referente mundial para el activismo”, concluye Pecoraro.

El volante tiene cara de mujer

El Vitarti Girls Team es el primer equipo de automovilismo argentino con un staff compuesto sólo por mujeres, que por primera vez entra a una competencia nacional dominada por una cultura repleta de testosterona y calendarios de taller. Con ellas en carrera, el mundo de la velocidad no tiene otra obligación que deconstruirse. Ingenieras, mecánicas y pilotos femeninas son sólo el primer paso para lograr condiciones de equidad en este deporte.

En el equipo hay chicas rubias como el personaje Penélope Glamour, de Los Autos Locos, pero no encajan en aquel estereotipo animado. Estas mujeres van por más. No son sólo pilotos. Formaron el primer equipo integrado por mecánicas, ingenieras, psicólogas deportivas y managers. Todas, mujeres reconocidas en la competencia como iguales al momento de correr. De algún modo este equipo obliga a pensar en cuántas Fangio o Gálvez se perdió este deporte por cosificarlas por largo tiempo como figuras decorativas, con calzas y paraguas de alguna escudería, cuando se destapaba un champagne junto al triunfador varón.

El plantel está compuesto por pilotos, el equipo mecánico y el departamento de ingeniería femeninos. Se presentaron en el Top Race Junior, que es una divisional de la categoría argentina de automovilismo de velocidad y es la tercera más importante del país. La primera carrera del Vitarti fue en el Autódromo de Buenos Aires, considerada en el ambiente como la catedral del automovilismo. Lograron subir al podio gracias a la pilota del Chevrolet, Rocio Migliore, santafecina y de 22 años.

Pero hay un antecedente importante. Como excepción a la regla ya compitieron hombres contra mujeres. En los años 90, una joven oriunda de Chacabuco, Ianina Zanazzi, compitió en las fórmulas Renault y Súper Renault Argentina, se transformó en la principal referente de su género, hizo una exitosa carrera en Europa y regresó a nuestro país consagrándose campeona en diversas categorías. Por falta de presupuesto se retiró de imprevisto a fines de 2019. Zanazzi probablemente inspiró el personaje de la serie televisiva Carola Casini, protagonizada en 1997 por Araceli González y secundada por Pappo: tal vez, el mejor guitarrista argentino que en 2005 moriría en un accidente de ruta con su moto. Desde entonces, lentamente, las mujeres empezaron a ser valoradas en algunos espacios acotados como la crónica deportiva.

Tamara Vital, la creadora del Vitari Girls Team (Ig: @vitartigirlsteam y Tw: @svitarti) reside en Tandil y es periodista especializada en automovilismo. De alguna manera tomó la posta dirigiendo al equipo desde que entró en competencia. Además se ocupa del marketing y la publicidad. Su idea comenzó al principio de la pandemia y pronto obtuvo el apoyo de sus pares. A continuación nos cuenta acerca de sus objetivos, cómo se preparan para mantenerse en el podio y la inclusión de más puestos femeninos en el deporte y detrás de boxes.

¿Cómo empieza este team automovilístico solo de mujeres?

El equipo comenzó el año pasado en plena pandemia. Teníamos la idea, pero por diferentes motivos, sobre todo económicos, se iba postergando. Tuvimos varias reuniones con las chicas por medio de zoom -además de llamadas telefónicas- pulimos varios detalles, llegamos a un acuerdo y una vez que se levantaron las restricciones para el automovilismo, iniciamos las pruebas y la presentación oficial. Aparte de las reuniones para conocernos en persona, porque somos de diferentes lugares.

¿Cómo describen este hecho histórico?

Sinceramente, no lo tomamos así hasta una semana antes de la carrera cuando arrancamos con las pruebas. Somos el primer staff compuesto en su totalidad por mujeres. Y lo podemos describir con tono de mucha pasión, esfuerzo y sacrificio. Trabajar día y noche, lejos o cerca de tu familia; porque, en realidad, eso es el automovilismo. Más allá de lo económico, es complicado que puedas perdurar porque se trata de un deporte que te demanda muchísimo tiempo. No lo veíamos como un hecho histórico o con la magnitud que se generó hoy en día. Cuando empezamos a consolidar el equipo, sólo sabíamos que íbamos a estar en pista.

¿Cómo es el entrenamiento y la preparación de una competencia?

Una vez que arranca el campeonato las pilotos que corren no pueden tocar más el auto. Es ir fecha a fecha. El entrenamiento y la preparación física depende más del que maneja. Ellas trabajan en centros de rendimiento especializados para mejorar el tema de los reflejos y la fuerza de brazos, que es fundamental para maniobrar y no cansarse con el correr de las vueltas. También necesitan apoyo psicológico para aguantar un montón de presiones del desgaste físico propio de largas horas acumuladas en el fin de semana o de la competencia. En la actualidad, hay alrededor de 150 mujeres corriendo en todo el país y Argentina es uno de los pocos países que cuenta con tantas en competencia. Se generaron avances con respecto al género porque son muchas las especialistas en este deporte, tanto en ingeniería, mecánica, soporte y competición.

¿Veían cambios en cuanto a la igualdad de género? ¿Contaron con el apoyo de sus pares dentro del automovilismo?

En realidad, no es nuevo que haya una mujer piloto y cada vez son más las que se suman a la competencia. La novedad sería desde la parte técnica, porque allí no hay inclusión por género ni tantos puestos de trabajo. Nosotras apuntamos a dar a conocer nuestra capacidad tanto en la parte mecánica como en la ingeniería. Realmente son un montón de mujeres trabajando en ese rubro pero a nivel zonal. Hasta ahora nunca tuvimos la posibilidad de llegar al automovilismo profesional. No apuntamos a formar equipos 100 por ciento femeninos. Si pasa eso sería genial, pero buscamos que las empresas tengan a más mujeres en cuenta. Porque ellas están capacitadas para desempeñarse y tener el mismo lugar que se le da al hombre. Son muchas profesionales trabajando en este rubro. Contamos con el apoyo de pares que la luchan desde abajo como nosotras, recibimos ayuda de ellas y se ponen realmente contentas cuando más chicas se van sumando a este deporte.

¿Cómo se manejan con el presupuesto y con los sponsors?

Es muy difícil y más con el contexto que estamos viviendo. Los sponsors nos acompañan y realmente estamos trabajando incansablemente las 24 horas junto con las pilotos para conseguir más empresas que quieran apoyarnos y ser auspiciantes. Trabajamos muchísimo para reunir el presupuesto necesario. Es difícil incorporar una empresa, sobre todo femenina, que no está empapada en el deporte. Tenemos el apoyo de emprendedores que nos dan dinero para su publicidad y para nosotras es recontra valorable eso. Hacemos sorteos del equipo. Por ejemplo: en el caso de las pilotos que son del interior, muchas veces la misma gente del pueblo les da un lechón o un cordero. Con eso realizan peñas o una rifa. Sortean y así recaudan dinero. La gente participa y con un valor mínimo, a nosotras nos ayuda un montón. No solo peleamos por abrir la puerta de la mujer dentro del automovilismo, también por tratar de incorporar y que se sumen las empresas femeninas al rubro. Eso es un trabajo en conjunto.

¿Cómo recibió el ambiente la noticia de un equipo compuesto solo por mujeres? Sinceramente, fue super positivo. Nunca tuvimos una crítica negativa en lo que respecta al automovilismo. Se lo tomaron muy bien. En febrero estábamos con los autos ya en pista, fuimos a presentarnos a la categoría y nos recibieron como compañeros entusiasmados con esta idea. Se acercaron los días jueves, viernes y sábado para ver nuestro trabajo y felicitarnos. Lo mismo con los pilotos hombres. La verdad que nos estuvieron encima y bien predispuestos. Las integrantes de nuestro equipo, además de las pilotas, desde la parte conductiva, son muy profesionales, tienen muchísimo talento, y todavía hay muchas más por conocer.

En el autódromo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le entregó una bandeja de reconocimiento a todo el staff por ser la primera escudería femenina dentro del automovilismo argentino. A mediados de abril, la noticia llegó a uno de los diarios más importantes del mundo, The Washington Post, ese del caso Watergate.

El equipo femenino Vitarti Girl ‘s sigue incorporando más profesionales y se presentarán nuevamente el próximo 16 de mayo, en Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos. Se trata de un circuito que no sólo acumula vueltas de carrera sino que impone la paridad de género en una actividad que siempre se destacó por dejar a la mujer en segundo plano. O, acaso, alguna vez escuchaste: voy a llevar el auto a la mecánica.

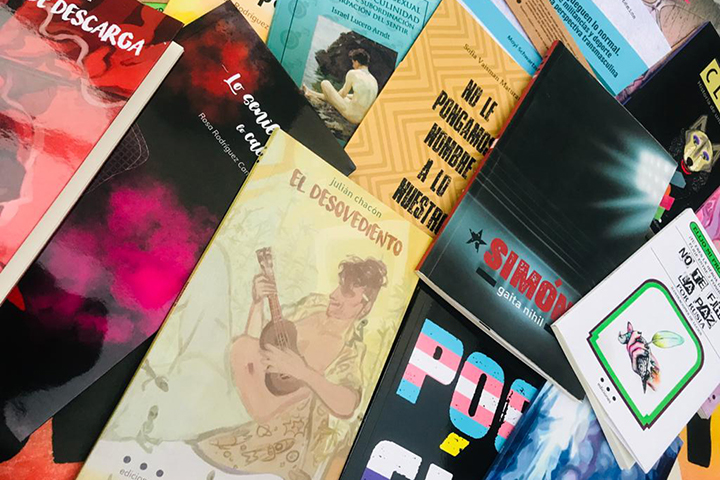

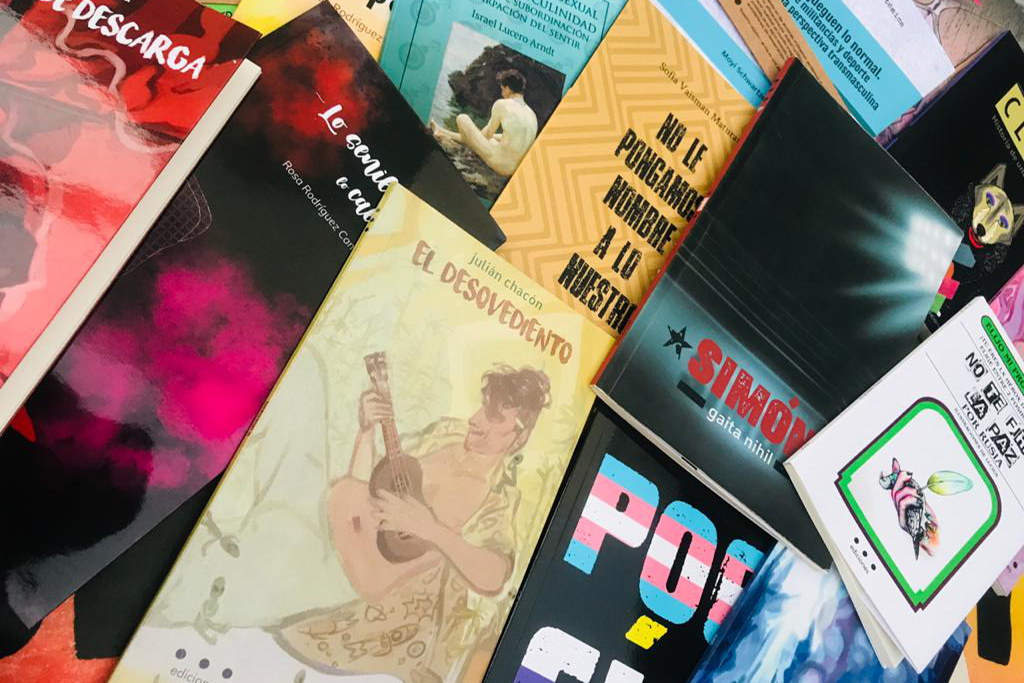

Libros libres (de prejuicios)

Puntos Suspensivos es una editorial independiente que nació en 2015 con el propósito de crear un espacio de comunicación orientado a personas del colectivo LGBTIQ+. El proyecto, siempre autogestionado bajo la dirección atenta de Gaita Nihil, abrió un espacio hasta entonces velado en los estantes de las librerías que suelen privilegiar los gustos del mercado masivo.

Puntos Suspensivos es una editorial independiente que nació en 2015 con el propósito de crear un espacio de comunicación orientado a personas del colectivo LGBTIQ+. El proyecto, siempre autogestionado bajo la dirección atenta de Gaita Nihil, abrió un espacio hasta entonces velado en los estantes de las librerías que suelen privilegiar los gustos del mercado masivo.

Esta batalla cultural no sólo pone en disputa a los dueños de la palabra. También invita a las y los lectores a cambiar el enfoque sobre las publicaciones de género. Así, esta editorial pone sobre el mostrador otros temas menos comerciales, pero no por ello indiferentes a los intereses del público, que cruzan tanto a las minorías sexuales, entre las cuales también redescubre a las disidencias invisibilizadas en los grupos de adultos mayores.

¿Quién puede tomar la palabra? ¿Cuál es el mainstream de las autores y los autores? ¿Quiénes tienen derecho a opinar sobre sexualidad? Son algunos de los tópicos que elige Puntos suspensivos.

Las personas trans, travestis y no binarias son las protagonistas de historias personales y, no tanto, en las que Gaita Nihil ocupa la curaduría de los textos elegidos. Gaita es militante, poeta y editor. Todo en uno.

“El proyecto surgió en el año 2015, en el marco de la FLI(A) (Feria del Libro Independiente) y… autónoma, autárquica, amiga, amorosa, anarquista, abierta. Es una feria que aglutina a escritores, poetas, editores, imprenteros y demás actores del mundo del libro, de forma independiente y autogestiva. La decisión de editar a colectivos marginados fue tomada por las personas que pasaron por la editorial, fuertemente atravesada por la poesía”, explica Gaita.

“El hecho de encontrarnos en lecturas en la calle, en centros culturales independientes, bares, y demás, hizo que nos encontráramos con amigues y compañeres y sintiéramos la necesidad de que esos libros existieran, con el objetivo de visibilizar a los colectivos sexogenéricos marginados. Es una postura que fue tomando forma con el tiempo. En el pasado hemos editado a personas heterocis: de hecho, en el caso de Rosa Rodríguez Cantero, lo seguimos haciendo, sólo que ella es militante por la visibilidad del deseo de las personas de la tercera edad”, agrega.

Gaita Nihil hace público su recorrido íntimo con la sexualidad como acto militante. “Al haber sido yo lesbiana y ahora varón trans, las personas bisexuales y trans, o del espectro LGTBIQ+, llevamos nuestra militancia a la editorial con las problemáticas que vivimos todos los días”.

Si hacemos un recorrido histórico sobre la literatura militante disidente nos encontramos con la novela de Sylvia Molloy, En breve cárcel (Fondo de Culura Económica, 1981), relata una historia de amor entre personas del mismo sexo. Se podría ubicar como la primera novela de amor romántico entre mujeres en la literatura argentina. Luego de la sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012, la literatura de disidencias sexuales ganó mayor visibilidad. Ejemplos de esto son las autoras Camila Sosa Villada o Gabriela Cabezón Cámara, entre otras.

La editorial Puntos Suspensivos ofrece ensayos, poesías y novelas, dando lugar y expresión a voces silenciadas por mandato patriarcal. Los últimos lanzamientos son el libro de poesía lésbica y militante, Todo por una estafa (2021), de Carolina Balderrama,, con contratapa de Florencia Kirchner, Cuirentena (2020), que recopila una serie de textos, ilustraciones y fotografías donde participó Susy Shock y Si Evita viviera. Antología de poesía lesboperonista (2021).

“La Antología de poesía lesboperonista Si Evita viviera, es una invitación a pensar las posturas peronistas desde los ojos contemporáneos de las autoras, a partir de la conquista de derechos como la Ley de Matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de género, el aborto, etc. El eje disparador fue [imaginar] qué esperarían de una figura tan imponente y lidereza como lo fue Evita Perón, si Evita viviera en la actualidad”, explica Nihil.

Además, la editorial propone literatura de otros sectores marginados, como las adultas y los adultos mayores. Lo senil no quita lo caliente y El amor en tiempos del PAMI son dos ejemplares de Rosa Rodriguez Cantero, autora de 73 años, que logra visibilizar el amor en la tercera edad y romper con el estereotipo del deseo sexual limitado a cuerpos jóvenes.

Simón (2019) es el tercer poemario Gaita Nihil, se trata de un registro en clave poética de una transición transmasculina atravesada por la militancia y el amor. “Habla de militancia, atravesado por mi transición, por el deporte, el amor, la política. Retoma a Simón Radowitzky, anarquista de principios del siglo pasado y a Maite Amaya, trava anarquista cordobesa que murió hace poquito, para poder repensar la anarquía, a la cual suscribo, y la diversidad sexogenérica. Es decir, traer discusiones actuales a las distintas ideologías políticas”, cuenta Nihil.

La igualdad ante la ley y la igualdad ante la vida

En 2012 se sancionó la Ley Nacional 26743 de Identidad de Género. A pesar de estar a la vanguardia en medidas vinculadas al género, en el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT se puede relevar cómo la violencia crece. Durante los primeros seis meses de 2020 se registraron 69 crímenes de odio.

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de estos delitos, el 78 por ciento de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), el 16 por ciento, a varones gays, lesbianas en tercer lugar con el 4 por ciento, y, por último, con el 2 por ciento, varones trans. Además, el informe pone de manifiesto que aún hoy la expectativa de vida del colectivo trans es de 35 a 40 años.

En septiembre pasado, a partir del DNU 721/2020 se estableció el cupo laboral del 1 por ciento “para las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad”. Sin embargo, esta ley aún no fue reglamentada en todo el sector público y no parece suficiente según entienden los sectores militantes.

“A pesar de que es una medida necesaria para cambiar las vidas de nuestro colectivo en pos de sentirnos como cualquier otre ciudadane, las situaciones que atravesamos cotidianamente las personas no pueden solucionarse con el acceso al trabajo. Todos nuestros derechos se ven vulnerados o invisibilizados. Muchas veces, incluso habiendo realizado el cambio registral y poder tener el DNI con nuestro nombre y género autopercibido, seguimos figurando con nuestro nombre anterior en muchos registros privados y públicos. Es decir, una ley no cambia automáticamente nuestra realidad””, cuenta Gaita.

“Por un lado, esta ley todavía no fue reglamentada. Desde hace varios años que en distintas provincias se legaliza el cupo laboral travesti trans y eso no cambia los transfemicidios o hechos violentos a los que nos vemos sometides todos los días al intentar hacer un deporte, una expresión artística, poder estudiar, o poder caminar por la calle”, agrega.

El colectivo sufre violencia física y simbólica. A pesar de políticas que apuntan a una mejora en las condiciones materiales, hace un mes Tehuel Torres, el joven trans de 22 años que fue en busca de un trabajo, no aparece. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde están las voces disidentes? ¿Dónde están los que escapan a las normas heteropatriarcales? Son todas preguntas con Puntos suspensivos.

“Lo que realmente va a cambiar nuestra existencia en el mundo es que existamos como sujetos de derechos en el imaginario social, que formemos parte de la construcción política, artística, epistémica, y no como sujetos marginales. La evidencia de que tenga que existir un “cupo trans” y no un “cupo cis” muestra la jerarquía en la que se ubican las identidades” sostiene Nihil.