La gestión menstrual llegó al Congreso

Un plenario en el que participaron activistas, referentes de organizaciones sociales, diputadas y funcionarias debatió en el Parlamento para incluir la menstruación en las políticas públicas.

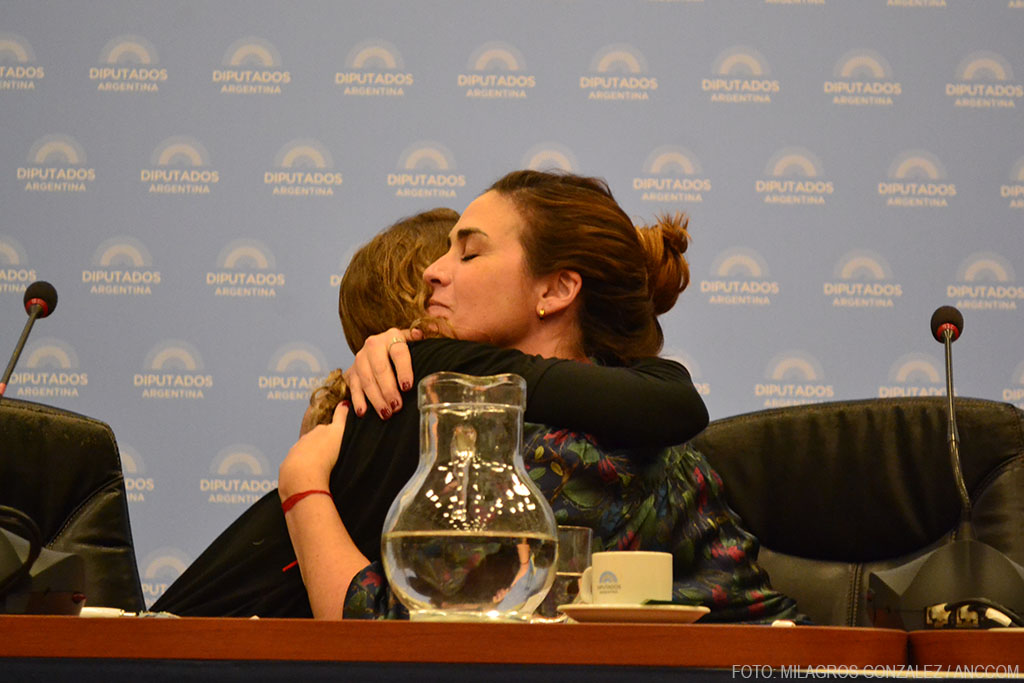

El 27 de mayo, un día antes del Día Internacional de la Salud Menstrual, se realizó en el Congreso de la Nación el “Plenario: Gestión Menstrual a la Agenda Parlamentaria”, evento llevado adelante por Consciente Colectivo, organización socioambiental, en conjunto con la diputada nacional Jimena López. Tomó la palabra una gran variedad de referentes en el tema con el objetivo de generar un espacio donde se aborde de manera integral la gestión menstrual, desde sus diferentes perspectivas: ambiental, económica, política, de género, de salud, entre otras.

Luego de unas palabras de bienvenida por parte de la diputada y la referente de Consciente Colectivo Ariana Krochik, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, dijo al abrir el Plenario: “Somos 12 millones de mujeres, niñas, adolescentes, personas trans, no binarias que menstruamos en nuestro país. Ahora sabemos que somos más de 48 millones de argentinos, es decir que un cuarto de la población del país menstrua todos los meses, entonces ¿cuál ha sido la razón que todavía cueste hablar de un tema que nos atraviesa a un cuarto de la población? y ¿cómo es posible que todavía no hayamos podido avanzar en materia de políticas públicas?”. Como parte de las ministras, diputadas y funcionarias que asistieron al Plenario, tomaron la palabra Mónica Macha, Silvina Ginocchio, Malena Galmarini y Micaela Ferraro.

Con más de cien representantes de organizaciones, funcionaras y activistas en el Plenario, la sala estaba completa. Mariela Belski, directora Amnistía Internacional, en conjunto con Candela Yatche, fundadora de Bellamente, y Karim Gambirassi Kalibah, cofundador y vicepresidente de Trans Angentinxs, expusieron en el bloque de género y mostraron la importancia de hablar sobre las diferentes corporalidades que menstrúan y su representación tanto en los medios como en las políticas públicas argentinas.

Desde la perspectiva ambiental, tanto Ariana Krochik, como la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, hablaron de la importancia en la relación entre ambiente y gestión menstrual. La ministra mencionó del impacto “absolutamente negativo en el ambiente” de la cadena de producción, utilización y gestión de productos de gestión menstrual no reutilizables. “Para que dimensionen la magnitud -continuó-, las primeras toallitas y tampones no reutilizables surgieron alrededor de 1920, pasaron cien años, miles de millones de personas menstruantes en el planeta y esas primeras toallitas siguen en proceso de degradación en algún rincón de la Tierra, generando un impacto nocivo en el ambiente y un aporte en esta crisis climática que estamos viviendo”.

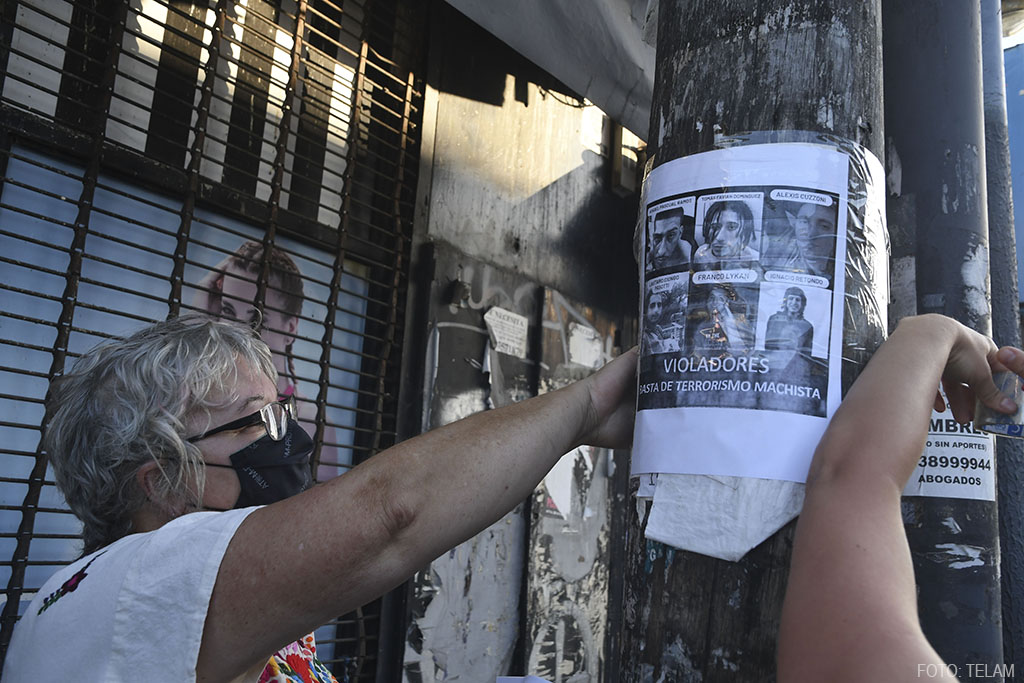

Por su parte, Krochik dijo que “vamos a seguir militando por una Ley de Gestión Menstrual justa y sostenible. Para que la soberanía sobre nuestros cuerpos no sea un privilegio y que Gestión Menstrual al Congreso sea una consigna ambientalista y feminista.”

“Yo me senté a discutir con el ministro de Hacienda, que es un señor alto, serio, muy bien vestido y le dije ¡Ustedes recaudan de nuestra sangre!”, dijo la economista Mercedes D’Alessandro, mientras en la sala se escuchaban las risas de las asistentes, “Que haya mujeres hoy, en espacios de toma de decisión en el Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipales, legislativos, eso es algo que tenemos que seguir fortaleciendo. Porque nos cambia la vida. Porque no da lo mismo que tengamos una reunión así, pero no tengamos compañeras que se van a poner al hombro todos los debates con un montón de varones también, que a veces no quieren escuchar estas cosas”.

Sandra Magirena, ginecóloga y activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dijo en su intervención: “Tengo una sensación casi orgásmica. Porque el poder ver toda esta comunidad de mujeres jóvenes, de militantes, de poder asistir y haber asistido a la lucha que venimos haciendo hace tantos años, es increíble. Voy a hablar desde el lugar de la medicina y aprovecho este momento para pedir disculpas públicamente por todos los malos tratos que todo el sistema hegemónico ejerce sobre los cuerpos y las cuerpas”, cerró acompañada por el aplauso de todo el Plenario.

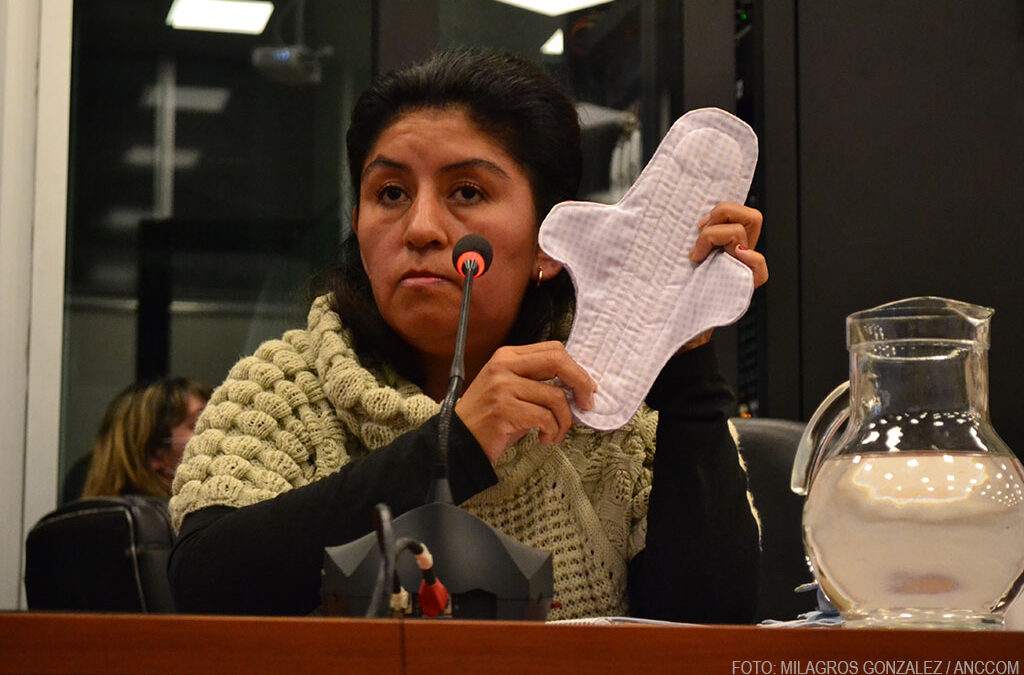

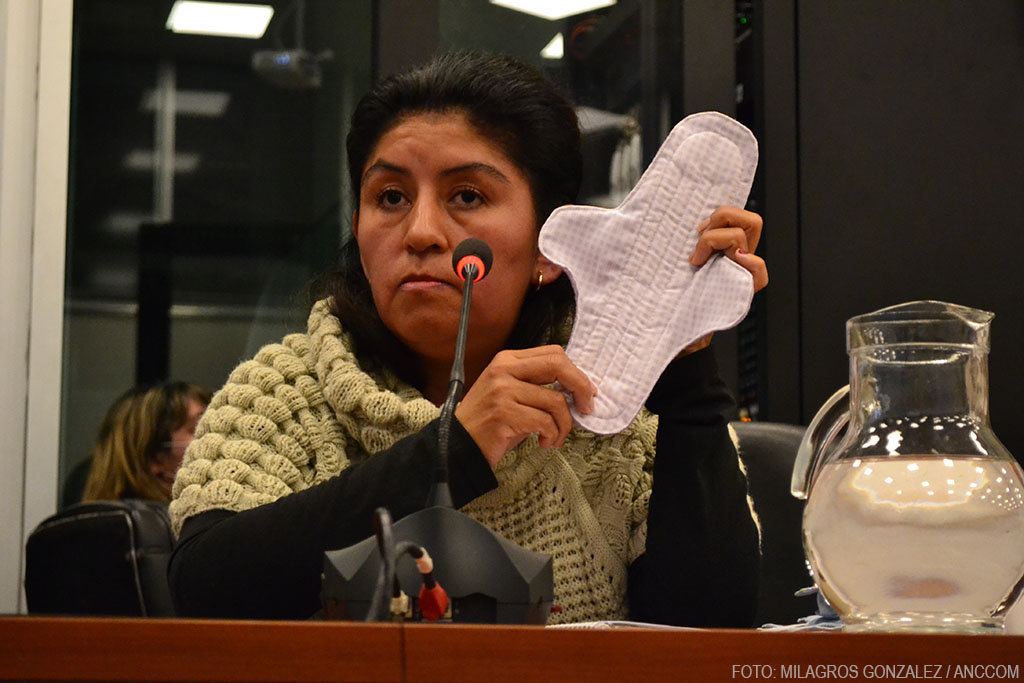

También participaron las representantes del colectivo Warmi Masi Textil, conformado por diez mujeres del Barrio Ricciardelli (ex villa 1-11-14), que contaron su experiencia en la producción y venta de productos de gestión menstrual reutilizables y artesanales. En un momento de post pandemia, donde el trabajo escaseaba y “la única manera de tener plata era haciendo el proyecto”.

Al final, hubo un espacio de intervenciones abiertas al público y Jimena López, diputada nacional del Frente de Todos tomó por último la palabra. “No vamos a aflojar. Es un hecho político que más del 50% de la población esté atravesado por una realidad. Es un hecho político y tiene que ser una política del Estado”, dijo la diputada para cerrar el Plenario. Un plenario que esperó ser la puerta de entrada para llevar a la agenda parlamentaria la gestión menstrual como política pública, así como ser un espacio de intercambio entre las organizaciones sociales y funcionarias.