“Los bancos estafaron a la mayoría de los ahorristas”

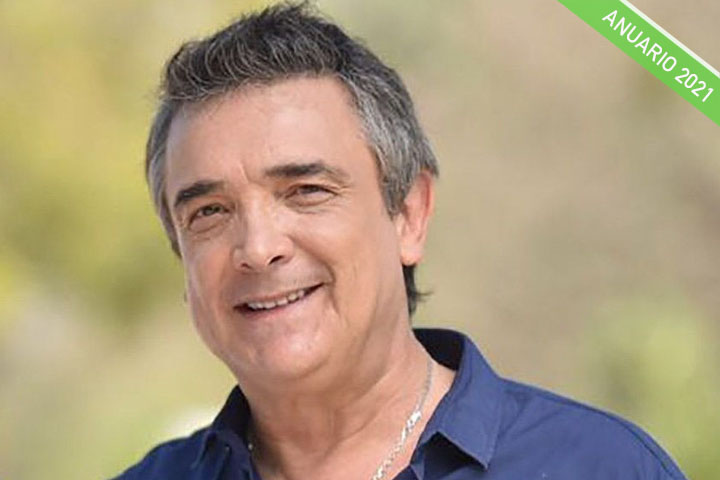

El humorista Nito Artaza fue otro de los protagonistas de las jornadas de diciembre de 2001. Cómo fue su pelea contra el corralito de Cavallo y De La Rúa que, afirma, le cambió la vida. Similitudes del papel del FMI en la crisis actual.

Actor, humorista y productor teatral, la carrera política de Eugenio Justiniano Artaza, más conocido como “Nito”, comenzó unas semanas antes del 19 y 20 de diciembre de 2001, con el anuncio del “corralito” del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien dispuso la confiscación de los ahorros de una parte importante de la clase media. A la cabeza del movimiento Ahorristas Bancarios Argentinos Estafados, Nito Artaza encabezó numerosos escraches y cacerolazos contra las entidades financieras y su figura se acrecentó hasta convertirse, años más tarde, en senador nacional por la UCR.

¿Cómo fue tu experiencia como representante de los ahorristas?

Me cambió la vida, fuimos amplificadores de personas que habían sido estafadas por los bancos y lo peor hubiera sido que este escándalo hubiera pasado inadvertido. Fue una experiencia ciudadana que deja en claro que los derechos se ganan con la lucha, que fue pacífica, pero con mucha energía. En esto nos amparaba no sólo la Constitución, sino también los contratos que habíamos firmado con los bancos y una Ley de Intangibilidad. Pero a pesar de todo eso, los bancos estafaron a la mayoría de la gente que podía ahorrar.

¿Dónde te encontrabas cuando Cavallo anunció el “corralito”?

Estaba en Mar del Plata haciendo la temporada. En un momento creí que iba a ser momentáneo y que se iba a revertir. Después que observé cómo era la situación, acompañé a los ahorristas de Mar del Plata, que se encontraban en la lucha por su dinero. Luego del fallo “San Luis”, que fue precedente, el juez López de la ciudad de Mar del Plata ordenó que todos los amparos debían ser pagados por los bancos.

¿Quiénes se sumaron al movimiento?

Conté con el apoyo de Hugo “Perico” Pérez (ex futbolista de Racing e Independiente) y muchos abogados que me acompañaron y con los que organizamos diversas marchas para protestar frente a los bancos y evitar lo que el Fondo Monetario Internacional pedía.

¿Qué medida motivó que se organizara un movimiento de ahorristas?

Fue cuando se cambió la esencia de la moneda y los dólares pasaron a ser bonos del Estado. Es en ese momento, organizamos una marcha hacia el Congreso y ese fue el inicio de la lucha, porque tuvimos visibilidad en una convocatoria en la que participaron 40 mil personas.

¿Qué pedía el FMI?

Pretendía que los bonos de los bancos se transformaran en bonos compulsivos. Es decir que el Estado se hiciera cargo de las deudas de los bancos con los ahorristas. Además, el organismo pretendía parar los amparos de los ahorristas que tenían la posibilidad de sacar el dinero de los bancos, porque si no el sistema bancario podría quebrarse

¿Qué sentías cuando participabas en cada movilización?

Fue muy doloroso acompañar a los ahorristas que en el medio perdieron a sus familiares, que tenían problemas de salud o que no podían ayudar en la educación de sus hijos. Durante esa etapa, según un informe de la Fundación Favaloro, más de 20 mil personas fallecieron por problemas cardíacos.

¿Cuánto duró la lucha?

Unos cinco años. En el medio, algunos recuperaron sus ahorros mientras que otros no. A través de los amparos y de las medidas de la Suprema Corte de Justicia, logramos tener reuniones con el presidente Eduardo Duhalde y con su ministro de Economía, Roberto Lavagna. Nuestro movimiento consiguió que se abra el “corralón” y que el dinero no fuera todo para los bancos. Ellos nos decían que la convertibilidad era insostenible, que convertir un peso en un dólar era un error grave y, al producirse la devaluación, ya no había manera de pagarlo.

También se reunieron con el FMI…

Organizamos un viaje junto a una abogada y nos reunimos con Anoop Singh, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo. En esos encuentros, lo más importante era enfatizarle la gravedad de parar los amparos, porque era la única medida que tenían los ahorristas de recuperar su dinero.

¿Qué respuestas les dieron?

Singh nos respondió que las entidades bancarias estaban en condiciones de devolverles los ahorros en dólares, pero que debían hacerlo con el tiempo…

¿Qué otras iniciativas impulsaron?

Juntamos 10 mil firmas y nos presentamos en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas medidas violentaron los derechos a la salud, el ahorro, el derecho a la propiedad. Los bancos, en simultáneo, hacían malversación de fondos porque seguían prestando con dinero ajeno pero retenido. Después de esta denuncia, el por entonces secretario ejecutivo de la Comisión, (el argentino) Santiago Cantón, envió una delegación al país para ver la situación con los bancos. Después nos volvimos a reunir con el Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y en una de esos encuentros le pedimos al FMI que analizara su actuación con nuestro país.

En 2003, el FMI reconoció que fue corresponsable de la crisis del 2001 porque prestó dinero de manera irresponsable a través del “Megacanje” y eso provocó la fuga de capitales.

¿Y qué dijeron?

En 2003, el FMI reconoció que fue corresponsable de la crisis porque prestó dinero de forma irresponsable con el “Megacanje” y eso provocó la fuga de capitales. Esto para nosotros fue muy importante para demostrar al mundo lo que estaba ocurriendo en el país.

¿Cómo recuerda la situación económica y política de ese periodo?

Este problema no solo afectaba a los que pudieron ahorrar. En 2002, Duhalde, en una reunión, me mostró a miles de piqueteros en la Plaza de Mayo y me dijo: “Ustedes ahorraron, pero estos no comen”, lo cual era una situación real y complejizaba la crisis.

¿Qué consecuencias tuvo el corralito?

El argentino común tiene miedo de invertir y de guardar sus ahorros en los bancos y, por ende, generar crédito en el país. Le damos crédito a los norteamericanos o a los que están en un paraíso financiero y no a la Argentina. El país no tiene un mercado de capitales fuerte, a pesar de que tiene un potencial enorme, cuestión que oportunamente marcamos a las autoridades locales e internacionales.

¿Cómo fue tu encuentro con Domingo Cavallo?

Me llamó una noche y me invitó a su casa. El ya no era Ministro de Economía. Y ahí me dijo: “Hay que defender la convertibilidad porque si se sale, esto estalla”.

¿Qué le contestaste?

“Me parece que la convertibilidad, que usted mismo construyó, es inviable”. Después continuó insistiendo con lo mismo, que debía sostenerse en $ 2,60, que había que hacer otra convertibilidad y que eso se lo tenía que comentar a Duhalde porque había un interés de pesificar las deudas de las empresas y que detrás de eso había un interés económico y político.

¿Cómo evaluás el desenlace?

La situación era muy compleja. Nosotros entendimos que se le dio la razón a los que querían pesificar a costa de los ahorristas. Creo que todo pudo haber terminado mejor si no se hubiera respondido solo al interés del sistema financiero.

¿En qué sentido?

Eso demuestra que son el poder real. Eso ocurre también en Estados Unidos y en la Unión Europea. El sistema financiero y las grandes corporaciones son el poder real. Después está el poder formal, lo que votamos e hicieron lo que pudieron y otros respondieron al poder financiero y abajo de todo eso está el ciudadano. Eso no tiene que volver a ocurrir.