Abr 9, 2021 | Géneros, Novedades

Florencia Magalí Morales tenía 39 años, había nacido en Mendoza y vivía con dos de sus hijos y una nieta. La mañana del 5 de abril de 2020, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), salió de su casa para comprar alimentos. Horas después, apareció sin vida en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. A un año de su muerte, ANCCOM dialogó con Celeste Morales -hermana de la víctima- y Federico Putelli -uno de los abogados de la familia-, quienes dieron detalles del caso.

El lugar de la detención

La primera versión policial aseguró que Magalí fue detenida mientras a iba a contramano en bicicleta en la vía pública, por violar la prohibición de circular en un contexto de pandemia. Según estos dichos, por la terminación de su DNI, ese día no le correspondía salir a la calle. Mientras que otros agentes declararon que, en realidad, la detención se produjo en la comisaría.

Sin embargo, esa primera versión oficial no se pudo sostener. La cámara de seguridad de un banco captó el momento exacto en que Morales entraba a la dependencia policial de manera voluntaria. “El día 5 de abril de 2020, entre las 8:50 y las 9:00, Florencia Magalí Morales se retiró de su domicilio y se dirigió a la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara para pedirle la tarjeta de débito a un amigo que trabajaba allí”, afirma Federico Putelli.

Morales no fue detenida en la calle por violar la cuarentena, sino en la comisaría. Hoy, se desconoce el motivo de dicha detención. Putelli continúa: “Una vez dentro, los oficiales la arrestaron y, luego, la llevaron al Hospital Santa Rosa para un examen médico. Daniela Fogel -doctora que revisó a Morales- declaró que no presentaba lesiones en el cuerpo ni indicios de haber consumido sustancias y que se encontraba psicológicamente estable”.

Todos los presentes

No hubo coincidencia entre los policías y el perito que llegó al lugar, respecto a la cantidad de agentes que estuvieron de turno durante la detención de Morales. “El número que figura en el libro de guardia -cuatro hombres y tres mujeres-, es menor que el declarado por un criminalista que se presentó a ver el cuerpo de mi hermana. Según él, al llegar a la comisaría, había más de diez oficiales”, relata Celeste Morales.

Magalí Morales no era la única detenida en la Comisaría 25, lo que permitió que otras personas pudieran escucharla. Putelli asevera: “El hombre que estuvo en la celda contigua manifestó que ella pidió auxilio. Más aún, cuando éste solicitó ir al baño, los agentes lo obligaron a orinar en el calabozo de Morales. Hubo otro aprehendido que llegó horas después pero que, hasta el momento, no fue llamado a declarar”.

Finalmente, los policías decidieron retirar de las celdas a los otros detenidos y cambiarlos de sector. A partir de ese momento, Morales quedó sola en la zona donde están ubicados los calabozos. “Entre las 17:30 y las 18, los agentes se llevaron a los hombres y los encerraron en otra área de la comisaría, obligándolos a permanecer allí hasta las 23. Luego, fueron trasladados a otra dependencia”, asegura el letrado.

Detenida e incomunicada

Magalí Morales no tuvo acceso rápido a un llamado telefónico. Cuando le permitieron hacerlo, se comunicó con una amiga y ésta le llevó una mochila con ropa. Putelli sostiene: “La grabación muestra que las prendas con las que salió de su casa, no eran las mismas que tenía cuando la encontraron muerta. Más aún, éstas tampoco eran las que su amiga le acercó a la comisaría. La ropa y la mochila nunca aparecieron”.

Tampoco hubo voluntad expresa de la policía para notificar la situación a la familia. Más aún, fue la amiga de Magalí quien los llamó. Así lo detalla Celeste Morales: «Nos enteramos horas después y no fue un comunicado oficial de la dependencia. A las 20 sonó el teléfono, era la amiga de mi hermana para avisarnos que Magalí estuvo en la comisaría desde las 9. Los oficiales jamás nos informaron de la detención».

Desde ese momento, la familia de Magalí intentó comunicarse con ella, pero los oficiales no atendieron y, cuando lo hicieron, evitaron dar sus nombres. “En uno de los últimos llamados, logré que una persona se identificara. Le insistí para hablar con mi hermana y me dijo que no era posible porque ella, en ese instante, se encontraba declarando. Pero Magalí llevaba seis horas muerta”, cuenta Celeste Morales.

Hipótesis del suicidio

Pasada la medianoche, la policía llamó a la familia para anunciarles que Magalí Morales se suicidó en su celda, aparentemente, utilizando los cordones de sus zapatillas. No obstante, hubo horas de diferencia entre su muerte y la notificación oficial a sus allegados. Al respecto, Putelli señala: “Entre las 0 horas y las 2 dieron aviso a sus parientes y el deceso de Morales se produjo entre las 17:30 y las 19: 30, es decir, horas antes”.

El primer informe de la autopsia, a cargo de Gustavo Lafourcade, no advirtió la presencia de moretones en el cuerpo de Morales. Por pedido de los abogados, el forense presentó un segundo reporte. “Allí describió múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica, compatibles con la autodefensa. Si bien ella falleció por asfixia, no se pudo determinar si fue ahorcamiento o asfixia mecánica”, añade Putelli.

Frente a estas irregularidades, los abogados de la familia Morales solicitaron a Jorge Pinto -juez de la causa-, una segunda autopsia. Este pedido, que llegó siete meses después, reveló más detalles sobre la muerte de Magalí Morales. Putelli precisa: “Finalmente, el día 4 de noviembre de 2020 se pudo realizar la necropsia y ésta constató la presencia de los moretones y arrojó que el cuello presentaba un faltante de dos músculos y de una arteria”.

«Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.

Sin avances en la causa

La carátula cambió de “suicidio” a “averiguación de muerte” pero, desde entonces, la causa ha tenido escasos avances. La familia de la víctima expresa que la investigación se paralizó, debido a la dilatación o la negativa del juez Pinto ante los pedidos de los abogados. “Magalí Morales no se suicidó. Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.

Uno de los principales obstáculos para la familia Morales fue la falta de recursos económicos para seguir el curso de la investigación. En palabras de Putelli: “El juez de la causa ordenó que ellos debían correr con los gastos de la necropsia, circunstancia que estaba fuera de su alcance. En este sentido, no se aplicó la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y, por tanto, tuvimos que apelar”.

Aún no hay indagados, ni imputados, ni procesados. “Si bien se requirió la introducción de sumario policial y el llamado a indagatoria, los policías que estuvieron el día que Magalí Morales murió, todavía no fueron llamados a declarar. Recientemente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante, mientras que la defensa pública pidió que se archive la causa, alegando falta de pruebas.”, cierra el abogado.

Perspectiva de género

Magalí Morales era una madre comprometida con la crianza de sus hijos. Así la recuerda Celeste Morales: “Mi hermana adoraba a sus hijos, amaba hacerles la comida y salir con ellos a la plaza. Era optimista en todas las situaciones, siempre apoyaba y daba ánimos a los demás. Nosotros la conocemos bien, lo que pasó en la comisaría fue un femicidio. Magalí no se suicidó y exigimos que su muerte no quede impune”.

Las leyes existen, falta su implementación efectiva. A saber: Ley 26485 que protege a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, entre ellas, la institucional, Ley 26791 que modificó el artículo 80 del Código Penal, incorporando el femicidio como un tipo de homicidio motivado por el género y Ley 27499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles de los tres poderes del Estado.

Mar 5, 2021 | Géneros, Novedades

A menos de una semana de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la celebración por las históricas luchas por los derechos de las mujeres terminará en un Paro Internacional Feminista. Mientras tanto, la justicia de la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, investiga si Kateherine Saavedra fue atropellada con un auto por su pareja el pasado domingo 28 de marzo. De confirmarse este hecho, la joven de 22 años sería otra víctima de un “noviazgo violento”.

Durante este año, según el informe publicado por el Observatorio Lucía Pérez, se denunciaron 59 femicidios. Los casos de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual ponen en evidencia un patrón: mujeres que denuncian violencia de género y falta de respuesta del Estado y sus instituciones. Según el Observatorio mencionado, en 15 de los femicidios cometidos entre enero y febrero, las víctimas habían denunciado previamente a su agresor.

A seis años del primer “Ni Una Menos”

“Casos como el de Úrsula o Guadalupe resultan un punto de inflexión por sus características. Son mujeres que toman conciencia de la violencia y hacen lo que se le reclama a la víctima, que es denunciar. Independientemente de los números estadísticos, lo que supone un agravamiento es que los mecanismos institucionales no funcionan y subestiman la situación de riesgo y peligro en que están las víctimas”, afirma Paula Rodriguez, periodista, escritora y autora del libro Ni una Menos.

Los femicidios de Úrsula y de Guadalupe pusieron en debate público, social y mediático el rol del Poder Judicial, con foco en los magistrados, fiscales e instituciones que deben tratar las violencias por cuestiones de género.

“Estamos viendo un patrón que se repite. Las mujeres hacen las denuncias, piden protección y las instituciones no responden como deberían. Desde 2015 hasta acá hay un cambio en la sociedad, no son las mismas historias que aparecen en el “Ni una Menos”, porque hay una conciencia del peligro e identificación de las violencias, que lleva a las víctimas a no quedarse pasivas. Lo que no hay es un acompañamiento ni reacción institucional ni comunitaria”, agrega Rodriguez.

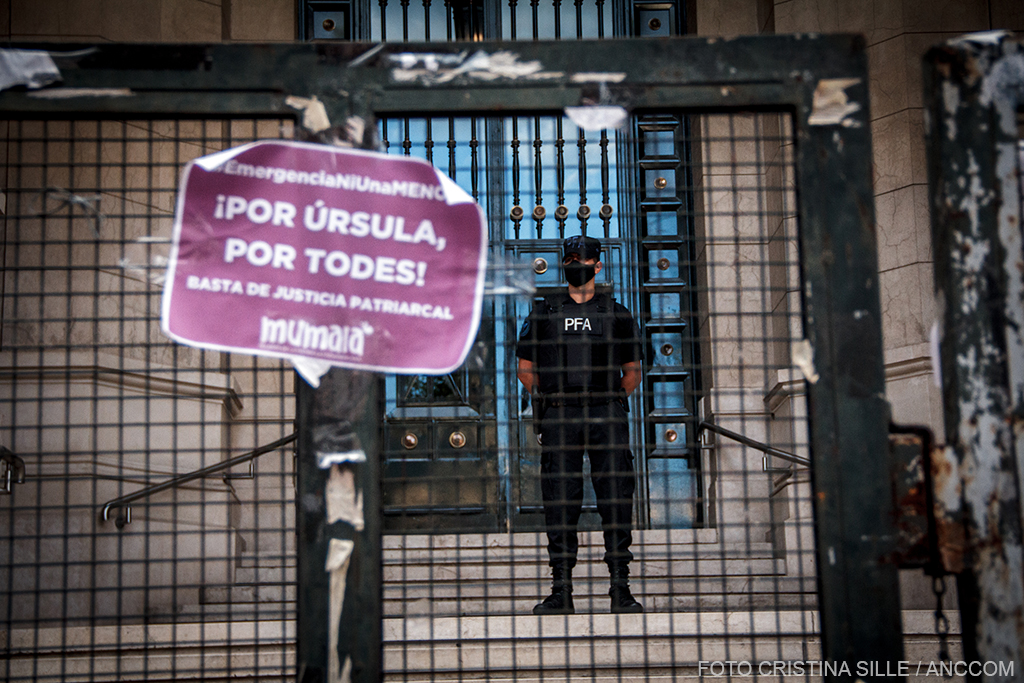

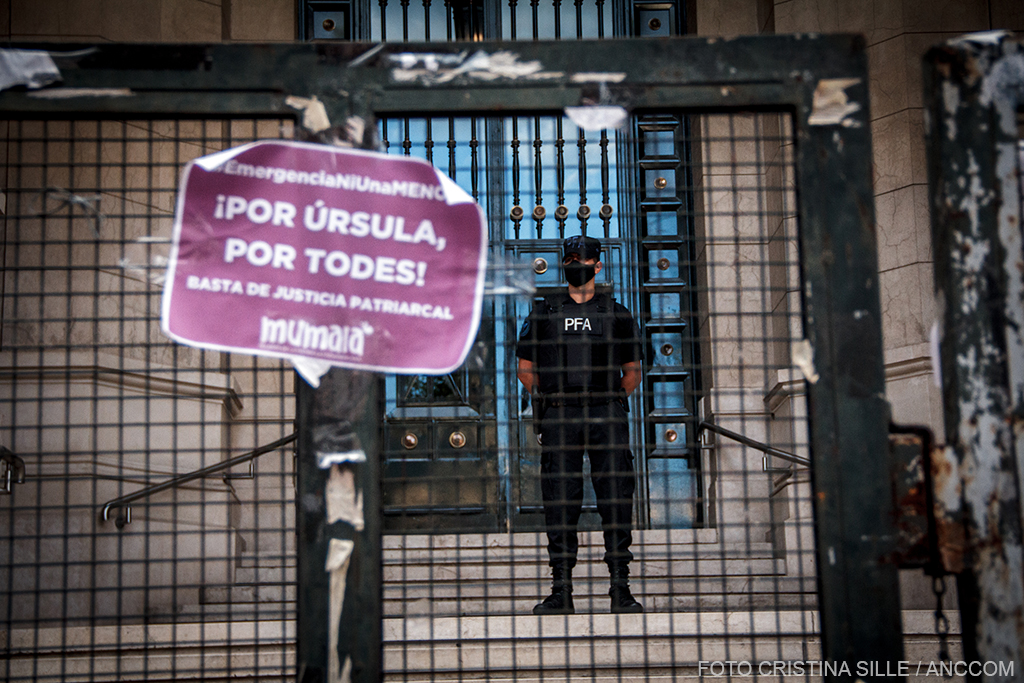

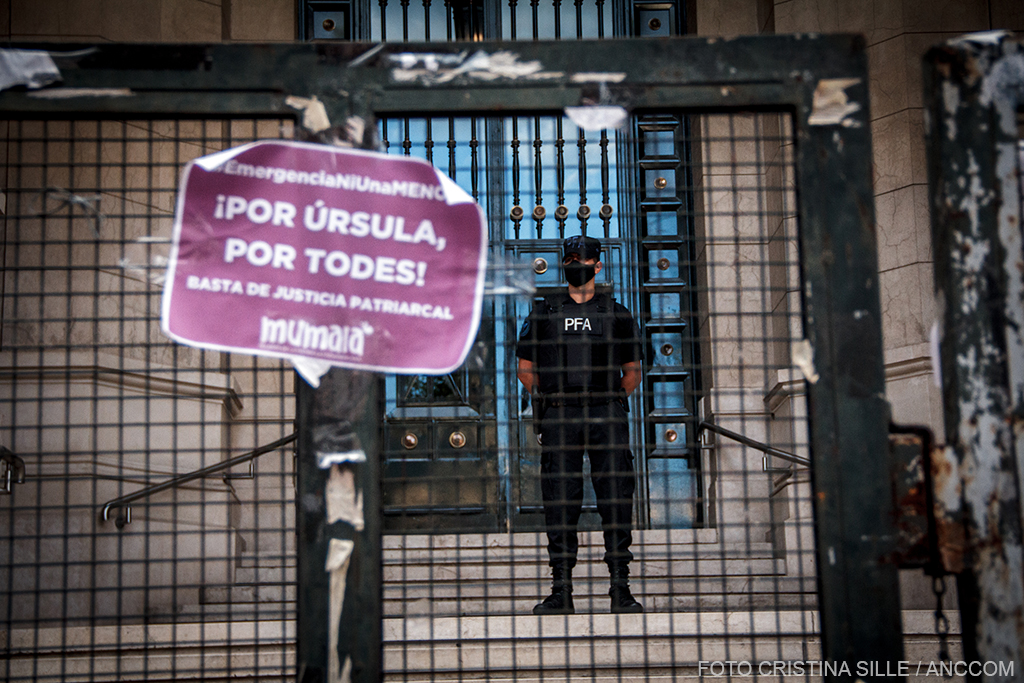

Patricia Nasutti, mamá de Úrsula Bahillo frente a Tribunales.

La agenda del gobierno y la del periodismo feminista por momentos coincide pero reclama más acciones concretas y políticas activas. La Ley Micaela sancionada en enero de 2019, que obliga a los funcionarios de los tres poderes y organismos públicos a capacitarse es sólo un punto de partida que no encuentra aún correlato en la práctica.

El presidente Alberto Fernández insistió este 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, en continuar con la agenda por los derechos de las mujeres. Sostuvo que la batalla contra la violencia de género debe ser tomada como política de Estado. Asimismo, apuntó al rol desempeñado por el Poder Judicial para señalar la cultura patriarcal consolidada en sus funcionarios. “Se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, sentenció.

Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó su declaración por la causa “Dólar Futuro” para insistir en el tema: “que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada”.

Rodríguez asegura que aún “no hay un trabajo en cambiarle la cabeza a la Justicia ni una mirada puesta en las víctimas. De todas maneras [la respuesta] no sólo se agota en lo judicial o punitivo, hay una serie de apoyos que deberían existir para que no se llegue a estos niveles de riesgo. La obligación de los Estados es evitar la repetición de los hechos de violencia, no solamente dar una respuesta punitiva o de vigilancia como las tobilleras electrónicas”.

Por su parte, la periodista Claudia Acuña integrante del Observatorio de Femicidios Lucía Pérez y de la Cooperativa lavaca, entiende que “Todo femicidio es evitable. Con una política activa y con los elementos que se pueden detectar a partir de la información que disponemos, podemos de alguna manera establecer muchas políticas y formas de evitarlos”.

3 de junio de 2015. Primer Ni una menos frente al Congreso de la Nación.

“El Estado puede disponer de la red que está creciendo gracias a las mujeres que trabajan en organizaciones sociales, en sindicatos, en movimientos sociales, en cooperativas, en territorios, en comedores. Todo eso es un ejército que con capacitación y un sueldo podría estar dando batalla a las violencias, acompañando a esas mujeres y atendiendo esas situaciones, cosa que no puede hacerse a partir de una oficina o una línea de teléfono”, propone Acuña.

“Este año hubo 15 mujeres que hicieron denuncias previas y que terminaron muertas. Ahí está el primer grito que nosotras escuchamos de reclamo en cada barrio y en cada ciudad del país, eso es lo que nos están diciendo esas cifras, no son cifras, son pedidos concretos de alarma que suenan y que nos están diciendo que algo está fallando en el enfoque general y que no es un tema de este gobierno, de aquel funcionario o aquella ministra, sino que es un tema sistémico”, agrega la periodista.

Empoderar a las mujeres

A diferencia de la gestión anterior, el gobierno de Alberto Fernández avanzó en la creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidades, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, a través del cual se implementan el Programa Acompañar y el Programa Potenciar Trabajo, este último en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, las medidas resultan insuficientes y no conforman un plan integral contra la violencia de género.

El aumento en el número de casos recogidos este 2021 muestra que la paridad de género en los cargos electivos, entre otros derechos conseguidos por las luchas feministas no tienen un correlato con la deconstrucción de una sociedad machista que exige celeridad en la justicia y un trato no discriminatorio.

“El Estado argentino anunció dos veces un Plan Integral contra la Violencia, la construcción de refugios y la unificación del registro de denuncias, inclusive hay un decreto que lo establece así. Y si bien, obviamente, creo que hay otra voluntad por cumplir con esta medida, también es cierto que son insuficientes. Construir refugios lleva años y necesitamos una solución ahora. Catorce refugios no dan una solución integral a este problema”, explica Acuña.

Asimismo, remarca la necesidad de una alianza entre el Estado y las organizaciones sociales, entendiendo que esa red es la que va a garantizar poder llegar en tiempo y forma a los territorios y “eso significa también empoderar a las mujeres”, agrega.

“El Estado tiene que abrir las orejas y los bolsillos, dar recursos y dar escucha. Escuchar que se pide especialmente por aquellas personas que sufrieron, porque son las que más conocen dónde está el sistema y dónde está hoy la clave para poder corregir las respuestas del sistema y después bajar los recursos”, completa Acuña.

Desde la primera marcha de “Ni una Menos” al 2021 hubo un cambio en la sociedad. Las mujeres ya no son pasivas ante la violencia machista y utilizan los recursos y herramientas disponibles para intentar contrarrestarla. El Estado y la Justicia parecen no estar a la altura de las circunstancias. Pensar una reforma política integral con perspectiva de género de estas instituciones es urgente.

Los tiempos largos de la política y de la justicia no alcanzan. El caso número 60 de Katherine Saavedra confirma que las estructuras patriarcales anidadas en el poder son el principal problema.