Mar 25, 2022 | Destacado 1, Vidas políticas

Este 24 de marzo muchos miles de personas volvieron a marchar para exigir memoria, la verdad y la justicia. La bandera azul, con los rostros de los y las desaparecidas, cubrió otra vez la Avenida de Mayo. ¿Quiénes la portaban?

A 46 años del último golpe cívico militar, miles de personas se acercaron a Plaza de Mayo este 24 de marzo para exigir Memoria, Verdad y Justicia. Las calles se colmaron: hijos, nietos, bisnietos, madres, padres, hermanos y hermanas, abuelas, compañeros y compañeras reunidos. La alegría y la emoción podían sentirse en el aire nuevamente: bombos, platillos y cánticos se escuchaban a lo largo de Avenida de Mayo y las calles aledañas. Después de dos años de aislamiento, producto de la pandemia, este 24 de marzo se volvió a marchar y ni la lluvia ni el viento fueron impedimento para gritar “Nunca más”.

Como siempre, la bandera con los rostros de los miles de desaparecidos y desaparecidas por el terrorismo de Estado avanzó por Avenida de Mayo, custodiada por los estandartes de H.I.J.O.S. y Abuelas de Plaza de Mayo que resaltaban entre la multitud. El extenso paño azul era sostenido por familiares y amigos. Entre ellos, Mónica Diaz y Mario Diaz, que marchaban orgullosos, junto a la imagen de su padre Eduardo Ríos, detenido desaparecido el 23 de abril de 1977: “Yo tenía siete años cuando me arrebataron a mi papá. Los recuerdos están patentes, entraron a casa y nos rompieron todo, nos apuntaron con armas y se lo llevaron”, contó. Después de dos años sin poder marchar, estar este 24 de marzo en las calles para Mónica significó mucho: “Esta es una lucha de hace años. Empezó mi mamá dando la vuelta la plaza y nosotros hoy seguimos acá, los hijos y los nietos buscando justicia”. Al lado de ella se encontraba también Mario, su hermano mayor, quien no quiso perder oportunidad para contar sus sensaciones del día que les cambió la vida para siempre. “Tenía 17 años y todavía pienso, por qué no nos llevaron a nosotros porque se llevaron a tantos. Es algo que no te podés olvidar nunca: estábamos con mis hermanos y mi mamá. Nos vendaron los ojos y nos hicieron tirar al piso”, contó. Hoy Mónica Diaz y sus hermanos siguen buscando respuestas ya que siguen sin noticias sobre el paradero de su padre: “Queremos saber dónde están, qué pasó”, expresó Mónica con gran pesar.

No hubo distinción de edad, familias enteras dejaron verse y sus nuevas generaciones, como Tobías Ramírez, quien se encontraba en la plaza junto a sus padres para reivindicar a su abuelo y a su tía detenidos y desaparecidos: German Volsmelin y Sonia Volsmelin. Su tía Sonia militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios y su abuelo era militante de barrio. “Mis papás me enseñaron a seguir con la lucha y sé que tengo que seguir por ellos y por toda la familia. Hoy estamos acá marchando con mucha emoción contenida durante estos dos años”, expresó el joven.

Tobias Ramirez y su familia.

Entre la multitud se pudo ver también a otros dos jóvenes adolescentes que sostenían siluetas de cartón con cartas y fotos pegadas que decían: Ana María Bonatto y Eduardo Emilio Azurmendi. “Estar acá es recordarlos como todos los años, es luchar por la memoria y estar en el funeral que nunca tuvimos, pero con alegría, recordándolos a ellos y a los 30 mil desaparecidos”, expresó la nieta de Ana María y Eduardo, quien además contó que sus abuelos pasaron por los centros clandestinos de tortura del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Ambos eran estudiantes de ingeniería de la Universidad de La Plata y militantes del partido comunista, marxista y leninista (PCML).

Entre los rostros más emocionados, también estaba el de María Eva Teverna, quien se encontraba acompañada de sus pequeños hijos Milton y Fidel. “Mi papá era militante de la juventud peronista y montonero, fue detenido en La Plata en 1976”. María Eva tenía siete años y su hermano cuatro meses cuando lo secuestraron. “Después de dos años, esto es un momento histórico y está bueno volver a ver tanta gente que tiene muchas ganas de volver a marchar por los 30 mil, porque es algo que nos pasó a todos. Los desaparecidos no nos pasaron solamente a nosotros, a quienes perdimos familiares, sino a toda la sociedad”, afirmó María Eva Taverna y continuó: “Para mí que mis hijos estén hoy es muy importante. Ellos saben quién fue su abuelo, desde chiquitos vienen a la marcha y saben lo que significa estar acá para que esto no vuelva a pasar nunca más”.

Nietes de Ana Maria Bonatto y Eduardo Azurmendi, detenidos y desaparecidos en diciembre de 1977.

Muchas eran las fotografías y carteles de familiares que llevaban consigo a sus seres queridos, pero entre ellas se vio la foto de una bebé, Clara Anahí Teruggi, la hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani, militantes de Montoneros. Clara Anahí fue secuestrada a los tres meses, el 24 de noviembre de 1976 en la casa donde vivía con sus padres y funcionaba la imprenta de la revista Evita Montonera. María Soledad Itariaguirre, tiene 46 años y milita con la fundación Clara Anahí, creada por Chicha Mariani, abuela de Clara y una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Soledad marchó en memoria de Chicha y tantas abuelas que se fueron sin poder conocer a sus nietos. “Jamás vamos a abandonar la bandera de Memoria, Verdad y Justicia”, afirmó. María Soledad se encontraba con su hija y aseguró que es muy importante que se transmita los valores de lucha de generación en generación. “Chicha es una de las referentes máximas y vamos a buscar hasta los últimos días a su nieta Clara Anahí”, finalizó.

Otra de las historias que la plaza encontró fue la de Hugo Gushiken, hermano de Julio Eduardo Gushiken, uno de los 17 detenidos desaparecidos de la colectividad nikkei japonesa. “Eduardo estuvo en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como el Banco y gracias al equipo de argentino de Antropología forense pudimos identificar sus restos en 2015”, explicó Hugo a quien se lo vio rodeado de su familia y del grupo de familiares desaparecidos nikkei. Julio Eduardo Gushiken y su familia vivían en Florencio Varela, sitio donde una gran parte de la comunidad japonesa se instaló en luego de la Segunda Guerra Mundial. Julio Eduardo iba a la escuela Santa Lucía y desde allí empezó su compromiso político, militaba en el PCML y si bien no se sabe la fecha exacta de su desaparición, sí se sabe que el grupo fue muy perseguido por las fuerzas militares que tenían el único objetivo de eliminar a todos los miembros del partido.

“Esto fue un acto inexplicable, todo lo que ví, todo lo que miré espero que nunca más se repita. Yo vivía en Formosa, en un pueblo lejano y hasta ahí llegó la brutalidad”, dijo María Pérez Calero, quien era educadora social en los años de la dictadura en un pueblo fronterizo cerca del Río Pilcomayo. María Pérez contó que hoy vive en España. Con 85 años y mucha entereza no quiso perder la oportunidad de estar en la plaza reafirmando su compromiso con la historia de su país y los derechos humanos.

Volver a marchar es encontrarse y reencontrarse con estas y muchas historias más, también con aquellas que esperan ser contadas, que laten y se preguntan a viva voz, ¿Dónde están? Ayer una plaza colmada respondió: “30 mil compañeros detenidos y desaparecidos? ¡Presentes! ¡Ahora y Siempre!”

Sí, este 24 de marzo las calles volvieron a gritar Nunca Más.

Hugo Gushniken y su familia.

Mar 23, 2022 | DDHH, Destacado 4

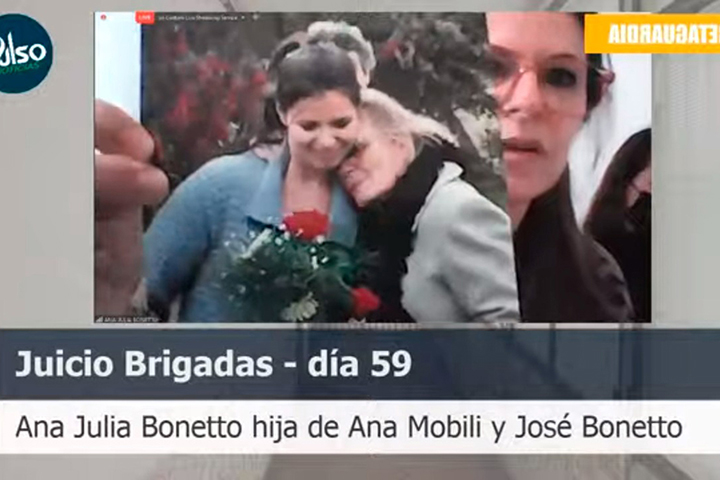

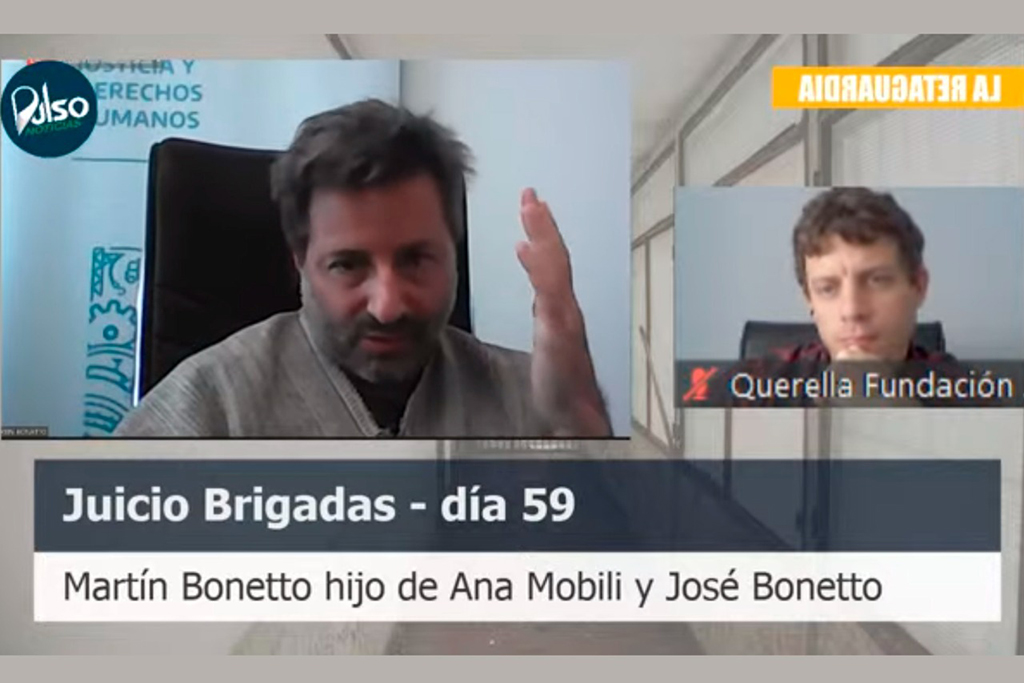

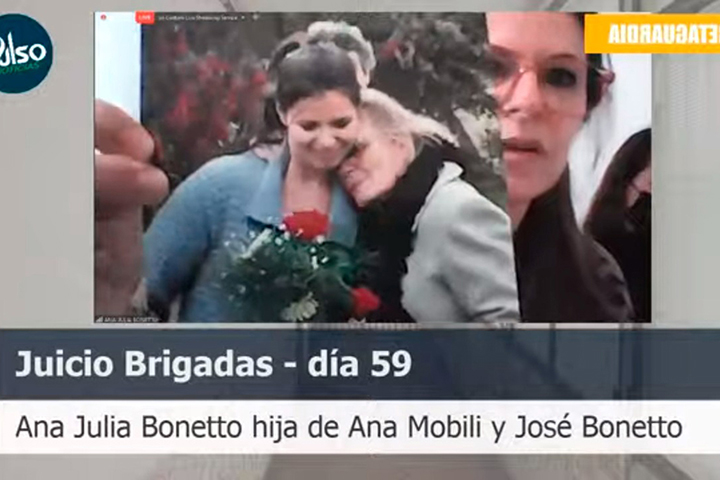

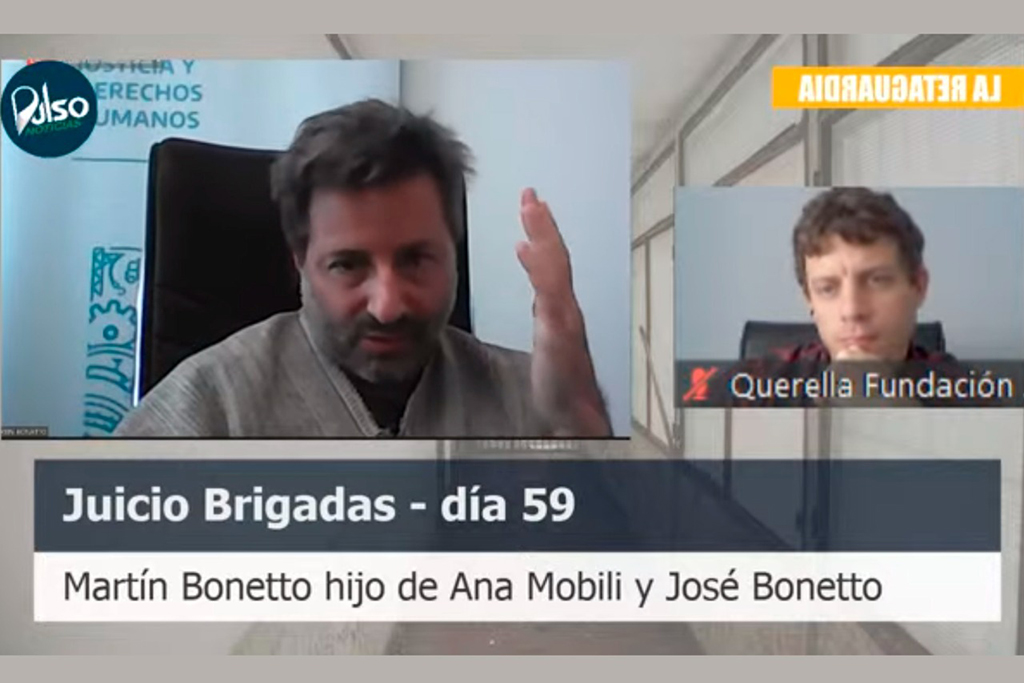

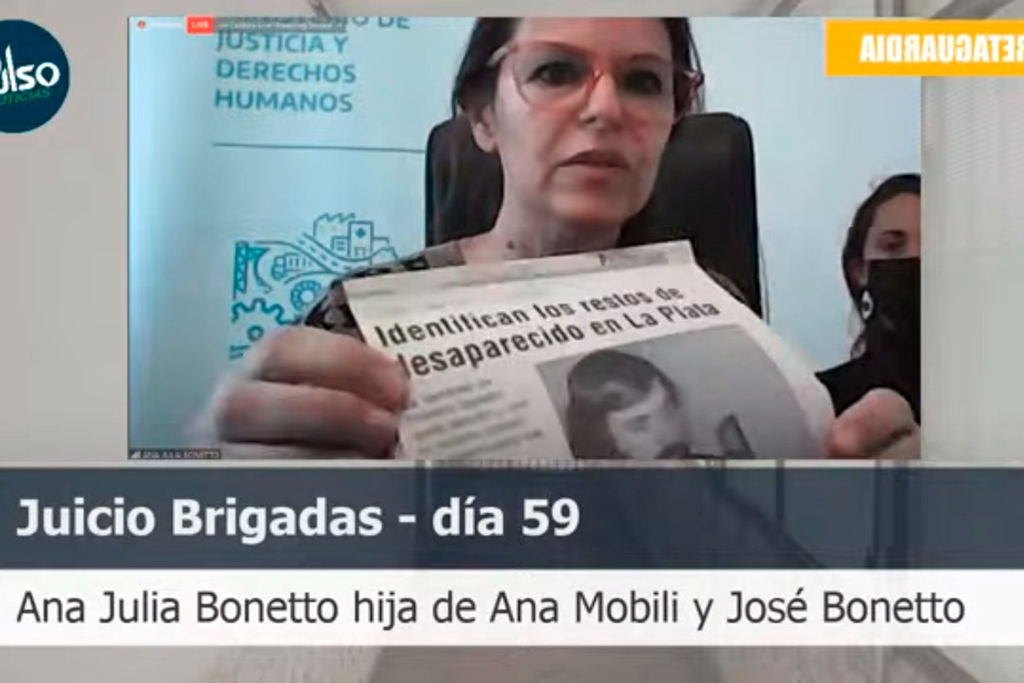

Martín y Ana Julia, los hijos de los detenidos-desaparecidos Ana María Mobili y Roberto Bonetto, declararon junto a su tía Alejandra Mobili, en la audiencia 59 del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad en los pozos de Banfield y Quilmes y en la Brigada de Lanús.

Una nueva audiencia por los juicios de los Pozos de Banfield, Quilmes y Lanús se realizó este martes. Esta vez la Nº 59, de manera remota, en donde se conectaron para declarar Alejandra Mobili -hermana de Ana María Mobili, militante de Montoneros detenida desaparecida – y sus sobrinos, los hijos de Alejandra y Roberto Bonetto: Martín Bonetto y Ana Julia Bonetto.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, y con algunos problemas de conexión que luego fueron solucionados, Alejandra Mobili realizó su declaración. A partir de las preguntas del representante de la querella unificada de Justicia Ya, Nicolás Casara, Mobili comenzó su testimonio: “Mi hermana, Ana María Mobili y su marido Roberto Bonetto, mi cuñado, fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar. El mismo día se lo llevaron a él, temprano, y luego volvieron para llevarse a mi hermana, dejando a un chiquito de un año y medio y una nena de 40 días”. Los hijos de Ana María y Roberto habían quedado en la casa de unos vecinos custodiados por policías. “Cuando fui a buscarlos, me apuntaron con un arma y me llevaron a un lugar que no sabía cuál era. Me tuvieron atada y no me preguntaron nada hasta el otro día, ni siquiera mi nombre”. Mobili contó, además, que en aquel sitio- luego puedo saber- era la Brigada de Investigaciones de La Plata-, permaneció vendada y lo único que escuchaba era el llanto de chicas jóvenes pidiendo por sus madres que provenía de otras habitaciones.

Al otro día, la llamaron por su nombre y le preguntaron si era ella la de la credencial que la identificaba como trabajadora del Consejo Federal de Inversión. Mobil respondió que sí. “Nos subieron en auto a mí y a mi hermano, abriern la puerta y nos dijeron: tírense ahora”. Hoy piensa que esa credencial pudo haberle salvado la vida.

“Mañana es el cumpleaños de mamá Ana. No le puedo llevar una flor y no le puedo llevar un regalo”, le dijo su sobrino Martín. En ese momento, Alejandra entendió el horror por el que estaban pasando: nunca más Martin supo de su mamá ni tampoco de su papá, Roberto. Alejandra se hizo cargo de Martin y la hermana de su cuñado de Ana María, siempre pensando que algún momento, volverían.

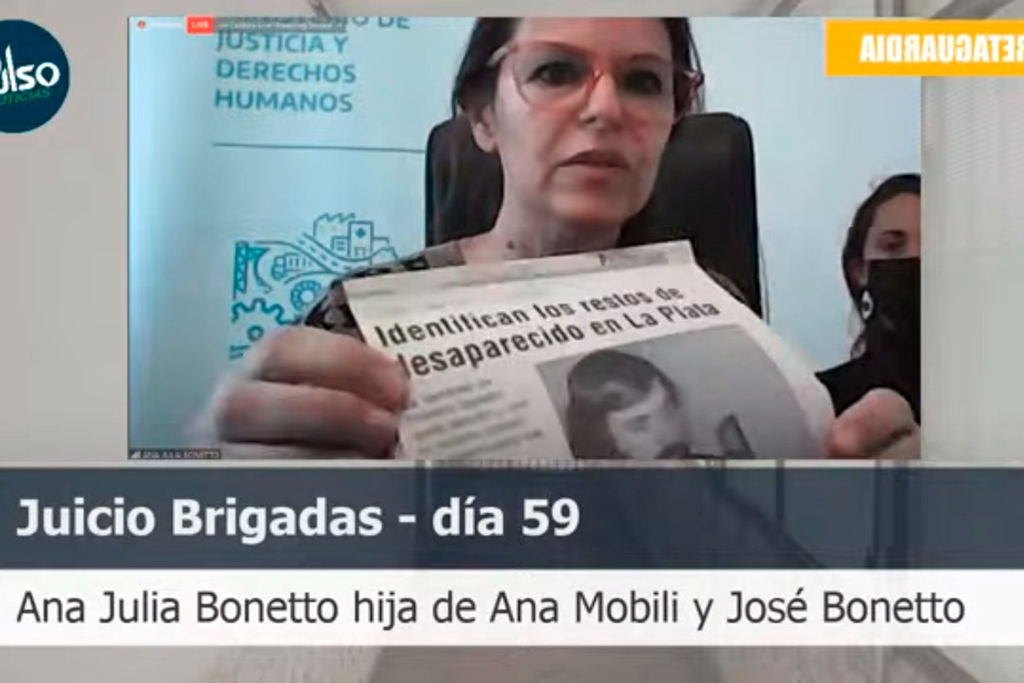

“Me gustaría poder encontrar los restos de mi hermana, para que estos chicos -refiriéndose a sus sobrinos- puedan cerrar la historia de sus padres”, declaró Alejandra Mobili. Los restos de Roberto Bonetto fueron encontrados en 2010 en el cementerio de Avellaneda, Ana María hoy sigue desaparecida.

”El mundo se perdió esas personas”

«Lo único que me quedó de mi papá es este poncho”, expresó Martín, el hijo mayor de Ana María y Roberto Bonetto.

Martín tenía tan solo un año cuando secuestraron a sus padres y, si bien no puede contar cómo fue el secuestro, sí pudo relatar todo lo que lo afectó su desaparición a tan temprana edad: “Lo que les puedo decir es que por culpa de todo esto, mi vida fue otra vida, que no eran la que tenían pensada mis padres para mí, ni para mi hermana. Estuvo buenísima, está todo bien con la familia que tengo, pero no era así, el destino que querían ellos no era este y algunos se apropiaron de ese destino nuestro y terminamos acá donde estamos”, relató.

“Yo no crecí con mi papá y sin mi mamá, los perdí, no los conocí, no tuve la suerte de conocerlos, pero por lo que me contaron, me di cuenta de que me perdí de tener unos padres espectaculares y que el mundo también se perdió de esas personas, que son parte de esa generación”, expresó Martín Bonetto quien además contó que hoy se encuentra fortaleciendo el vínculo con Ana Julia, su hermana con quien no compartió la crianza.

“Tuvimos la suerte de que no nos llevaron a nosotros y porque crecí en una casa en la que me trataron como un hermano y un hijo, e hicieron todo lo posible para que yo esté bien”. Y continuó: “Quisieron borrar toda una generación, pero no lograron que creciéramos sin amor “. Lo único que me quedó de mi papá es este poncho”, expresó el hijo mayor de Ana María y Roberto Bonetto, señalando su “manto protector”, un sweater de color marrón claro que tenía puesto al momento del testimonio.

Cuarenta días habían pasado desde el nacimiento de Julia cuando secuestraron a sus padres, en 1977. Solo 40 días Ana María y José Bonetto pudieron disfrutar de su hija. “En este momento me encuentro temblando y mi corazón también”, expresó Ana Julia, quien comenzó su testimonio recordando una carta que había leído en Olavarría en 2004, cuando se cumplieron 28 años del Golpe de Estado. “Cuando era muy chiquita, me acuerdo que mirando por la ventana de mi casa, me imaginaba cómo sería la casa que mi papá, arquitecto, haría cuando volviera. Me preocupaba mucho qué iba a hacer con mi tía y mi abuela, que eran con quienes me crié y cómo se irían a poner cuando las dejara por irme a vivir con mis padres y mi hermano Martín. Esa casa sería de madera y llena de muñecas”, contó Ana Julia en aquella carta llena de emoción en donde fue contando su historia como hija de desaparecidos, a medida que pasaba el tiempo.

Entre fotos y cuentos de su tía Quela, quien la crió y la abuela María, mamá de su papá, Ana Julia cuenta que toda su vida se conectó de una u otra forma con sus padres: “Coincidencias, o no, que se fueron dando toda la vida, siempre ellos se me manifiestan. Siempre hay amigos que me cuentan algo que no sabía”, expresó. Y agregó que también “es raro ser ahora más viejos que ellos”, porque su padre tenía 34 años cuando lo secuestraron y hoy Ana tiene 45.

En el año 2005, Ana Julia empezó a estudiar en Avellaneda y pasaba todos los días por el Cementerio de esa localidad, años más tarde se enteró que allí estaba su papá, por fin tenía un lugar donde llorar y llevar una flor.

Jun 30, 2020 | DDHH, Entrevistas, Vidas políticas

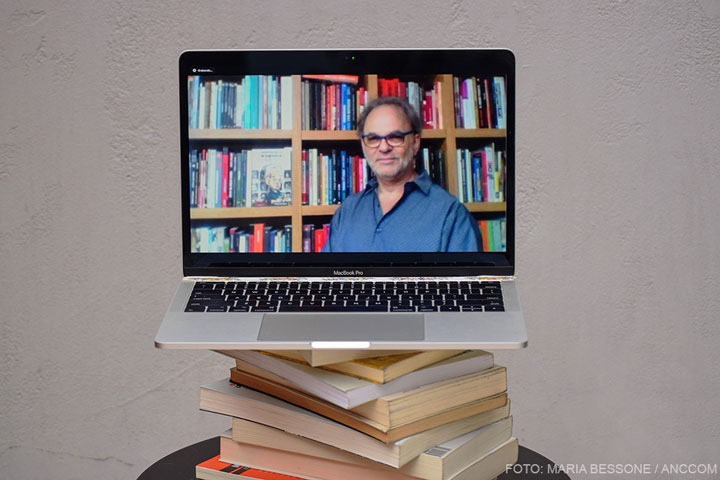

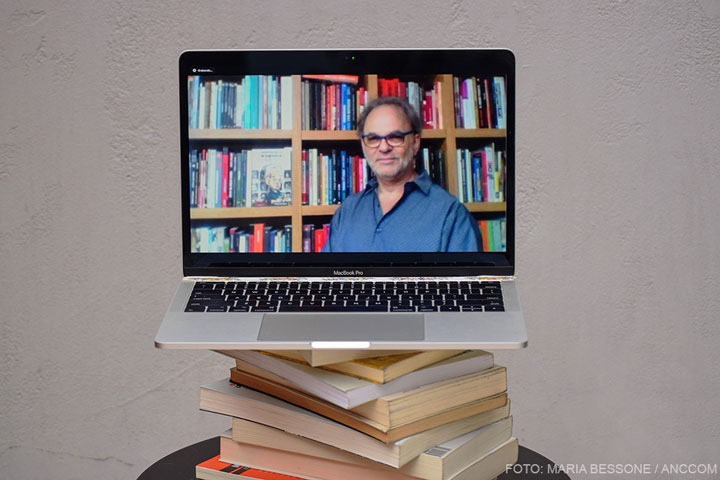

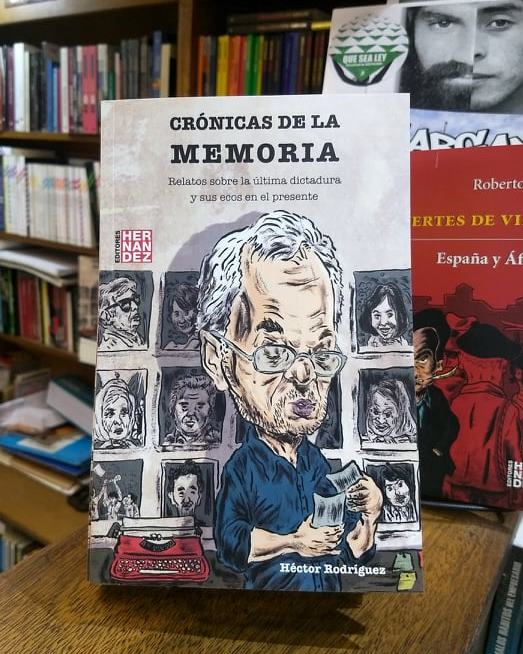

“Comprendí, ya muy grande, que la matriz de la dictadura no solo fue desaparecer a una generación sino imponer otra matriz de producción, económica, ideológica y cultural”, afirma con vehemencia Héctor Rodríguez, autor de Crónicas de la memoria. Relatos sobre la última dictadura y sus ecos en el presente. En diálogo con ANCCOM reflexiona sobre el proceso de escritura y, aunque tiene en claro que ama contar historias, confiesa: “Ni siquiera en terapia puedo resolver por qué me causa tanto dolor el calvario que sufrieron no solo los desaparecidos -que a veces decimos que dieron la vida, pero en realidad se las arrancaron de cuajo- sino también sus seres queridos”.

El escritor no tiene familiares desaparecidos pero sí conocidos que fueron víctimas de la última dictadura militar. Su trabajo en la organización Barrios por la Memoria y la Justicia Zona Norte fue una de las motivaciones para escribir el libro, que reúne historias de desaparecidos, familiares y eventos conmemorativos.

El colectivo al que pertenece está integrado por distintos miembros de la Comisión por la Memoria y la Justicia, familiares de detenidos y desaparecidos, militantes sociales de la organización. A cada integrante lo mueve la necesidad de un ejercicio de memoria, con la voluntad de restituirle a los desaparecidos la identidad. La visibilización de sus biografías se concreta con la colocación de una baldosa en distintas veredas, en puertas de fábricas y colegios. “Y cada una nos permite rearmar los retazos de esas vidas que fueron tan truncadas. Es como una huella urbana, una marca de reivindicación”, precisa el autor.

“Detrás de cada historia de dolor, hay una historia de amor y mucha entrega: encierran la búsqueda de un país justo e igualitario”, reflexiona el autor sobre los relatos que componen el libro. Más allá de la amplia literatura que hay sobre esta época atroz de la historia argentina, insiste con que el tema no está agotado. “Cada desaparecido merece un libro”, declara y enfatiza sobre la necesidad de contar historias de personas que no conocemos y no solo de figuras públicas como puede ser Chicha Mariani.

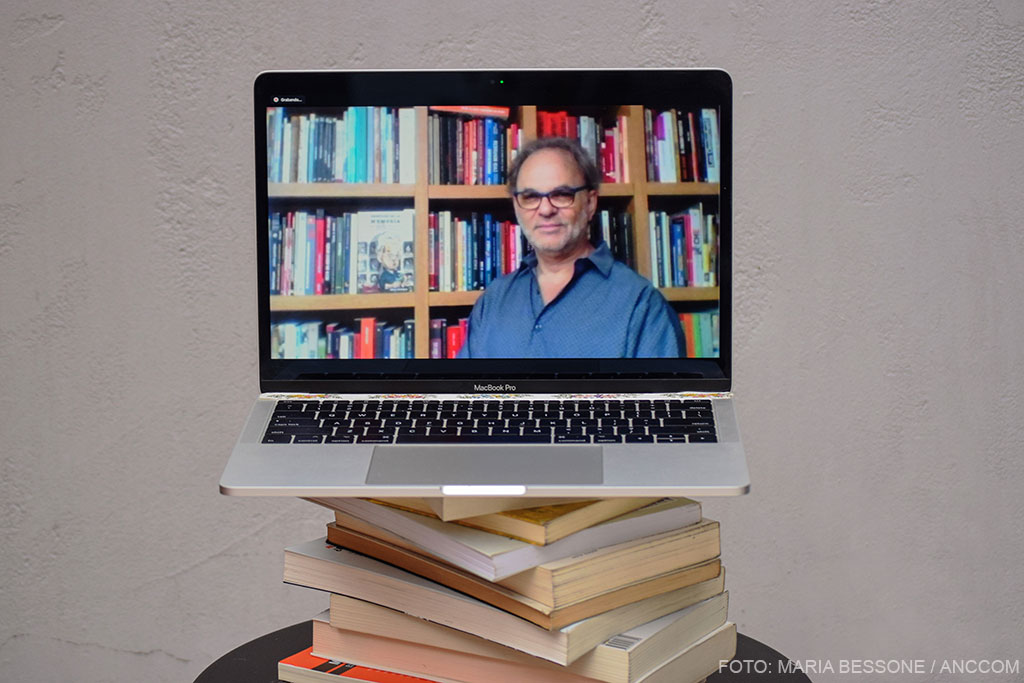

Héctor Rodríguez, cuando fue invitado a la ESMA.

¿Cómo viviste la última dictadura militar argentina?

Yo era un adolescente cuando llega el golpe. Vengo de una familia de clase media con un papá que no es precisamente peronista. Me interesaba el periodismo y el fútbol. Bastó que llegara la dictadura y algún caso cercano en la familia para advertir que las cosas estaban muy difíciles. Hubo un hecho que me marcó mucho: una noche de 1976, a pocos metros de mi casa, éramos cinco muchachos con libros en la mano, reunidos y nos palparon, nos apuntaron con un Fal en la espalda como si fuéramos cinco delincuentes. Ese día tuve mucho miedo y recuerdo muy bien que esos metros que faltaban para llegar a casa, los hice corriendo y toqué el timbre con fuerza para que mis viejos me abrieran.

El libro se divide en tres capítulos: “Historias militantes”, “Experiencias” y “Semblanzas”. Sin ánimos de establecer jerarquías entre las crónicas, ¿podrías contarnos alguna de ellas que te haya conmovido mucho?

Hay dos o tres que a mí me pegan más fuerte porque conozco a las personas. Por ejemplo, la historia de Graciela Villalba y su padre, quien trabajaba en Astarsa (Astilleros Argentinos Río de La Plata S.A.), uno de los más grandes de América Latina, situado en el Tigre. Es extraño tener que explicar esto pero hoy la realidad allí no tiene nada que ver con lo que era antes: el Tigre era una zona fabril con obreros y estudiantes que contaban con una potente organización gremial. La juventud peronista era muy fuerte y la dictadura no dejó títere con cabeza. Graciela es mi compañera en la Comisión y me conmocionó mucho lo que dijo en el juicio: “Yo entregué mi vida a buscar a mi papá y lo tuve que hacer sola porque la justicia no me ayudó”. Además, ella tuvo que volver al dolor una vez más cuando le entregan un cuerpo diciéndole que es de su padre, al cual entierra, pero al final resulta que no era así. La crónica en el libro comienza con la conferencia que se hizo en la Sede de Judiciales de Zona Norte donde Graciela habló. Ella no es de hablar mucho pero cuando dio su testimonio, volvió a llorar con mucha angustia porque sintió que se estaba reabriendo una herida de cuarenta años atrás con la posibilidad de que hubieran genocidas sueltos. Y ese terror para ella era muy vívido. Hoy esta historia no terminó: Graciela Villalba no tiene los restos de su padre.

Mencionás mucho el rol de la Iglesia católica y a su vez, establecés algunos matices cuando narrás el asesinato de los Palotinos por parte de los militares, ¿por qué decidiste incluir este relato?

El tema de la Iglesia me interesa de sobremanera. Yo vengo de familia católica. Hace poco, incluso, dimos una clase en Don Torcuato sobre la Iglesia de la resistencia. Así como hubieron capellanes avalando los vuelos de la muerte también hay más de cien sacerdotes y personas de la Iglesia que están desaparecidos. Entre ellos, este episodio que no fue menor ya que está considerado como la mayor tragedia de la Iglesia católica en la historia argentina. En Argentina nos costó muchísimo tiempo nombrar la dictadura como cívico militar. ¿Cuánto demoraremos en llamarla, aunque no entre en los cánticos, como dictadura cívico militar eclesiástica judicial y empresarial? Todos estos resortes de la sociedad tuvo la dictadura. No se puede aludir a que fue una manga de chiflados los que la hicieron. De hecho, las maniobras de la Iglesia católica durante la dictadura fueron espeluznantes y creo que nunca le pidió perdón a la sociedad argentina como debería.

¿Cuáles son los ecos en el presente de la última dictadura militar que adelantas en el subtítulo del libro?

La dictadura ha dejado secuelas muy grandes en cada familia. El libro es apenas una pieza más en un rompecabezas gigante que es la memoria colectiva, que nunca está completa. Porque nosotros no solo necesitamos saber qué pasó con los 30.000: también necesitamos saber dónde están los 300 nietos que todavía no se reconocen, y que alguna vez se juzgue la parte civil de la dictadura. Sobre eso todavía nos falta avanzar mucho. Hay una élite que sostiene que el tema de la dictadura se agotó y es la misma que impide que se siga hablando del tema. Cuando asumió Mauricio Macri, una de sus medidas fue cerrar el Instituto de Revisionismo Histórico. ¡Fijate qué detalle! Es como dice José Pablo Feinmann: “El que se apropia de la historia, se apropia de la verdad y del poder”. Y eso la derecha lo tiene clarísimo. El macrismo es lo peor que nos pasó después de la dictadura. El poderío de la familia de Macri creció exponencialmente después de la dictadura. Votar un gobierno así es no haberse dado cuenta de los resultados económicos y culturales de la dictadura, que fueron atroces. Pienso que uno de los ecos es la regresión al haber votado al macrismo. Y otro: el rol de la prensa, la cual hace rato abandonó toda ética periodística. No hay manera de instalar una democracia plena con la actual Ley de Medios así como está manejada y con el conglomerado de grupos mediáticos y judiciales. Bastó que llegara Macri para que la Ley de Medios quedara en la nada. La derecha no cambia, solo se siente impune. Nuestra democracia sigue siendo débil, hay que cuidarla mucho.

¿Por qué la decisión de incluir una figura literaria como la de Jorge Luis Borges en las crónicas?

En un sentido, la crónica que hago sobre Borges tiene que ver con que me apasiona la literatura. A mi hijo también le fascina y es una suerte de guiño a la juventud: que sepa de este hombre que se la pasó diciendo que no hablaba de política efectivamente sí lo hizo, en muchos casos. Quería que los jóvenes supieran de este personaje tan particular y a su vez tan antipopular. Borges justo asistió a una de las jornadas de los juicios más larga, que duró horas. Él se fue un poco antes de que finalizara, pero los periodistas lo estaban esperando en la puerta. Luego escribió una de las crónicas más asombrosas sobre los juicios a la junta militar, primero publicado en España y luego en Clarín.

¿Qué significa para vos haber escrito el libro?

Cuando se publicó el libro escribí en Facebook una reflexión: los hombres nunca vamos a poder parir pero lo que puede ser más parecido a sentir dolor y cierto goce es parir un libro. Para mí fue una experiencia extraordinaria que me atraviesa profundamente y creo que atraviesa al país, al cual considero todavía le debemos mucha igualdad; todo eso no está logrado. Me siento satisfecho de haber puesto un granito más en la memoria colectiva. Uno cuando escribe sobre estos temas está haciendo de puente para ponerle voz a las historias. Siempre decimos mal eso de que los desaparecidos no tienen voz: todos tienen voz, lo que tenemos que hacer es afinar el oído, poner todo el corazón y cargar la pluma con la mayor verdad posible para contar estas historias que son nuestras.

Jul 17, 2019 | DDHH, Novedades

Familiares de las víctimas del CCDyE de Campo de Mayo exhiben fotos de desaparecidos para exigir justicia.

Mabel Coutada está sentada frente al tribunal. Saluda a los magistrados y responde el requerimiento de la escena judicial: “Prometo decir la verdad para que haya justicia para los 30.000”, sentencia.

La sala de audiencias del TOF 1 de San Martín tiene colmada la primera fila: los hijos de Mabel, sus parejas, el nieto de tres meses, sus amigas maestras de Zárate con las que se fue cruzando y compartiendo el camino de lucha, a quienes más adelante nombrará especialmente por el trabajo de reconstrucción que hicieron junto a sus alumnos. Todas y todos sostienen unas pancartas con fotos de “Myriam y Norma”, ambas hermanas de Mabel, desaparecidas por el terrorismo de Estado. La fotógrafa pide que las levanten y el click registra el acto más cabal de demanda por las y los desaparecidos. Son las imágenes de sus rostros y sus nombres escritos sobre el papel las que, interpelándonos, no permiten olvidarlos.

“¿Qué parentesco tiene con Myriam Coutada? -indaga el fiscal. ¿Puede relatarnos lo que reconstruyó sobre lo ocurrido con ella y su pareja, Eduardo Lagrutta?”, completa. Y Mabel responde: “Myriam es mi hermana. Fue secuestrada-desaparecida el 16 de octubre de 1976. Tenía 24 años y un embarazo de 7 meses. Era montonera. Militaba en la columna 17 de Octubre, también conocida como columna Norte-Norte. Su apodo era “La Correntina”, aunque para la familia era “Mirita”. Eduardo Lagrutta, apodado “Ramiro”, era su compañero. En el operativo que desplegó el Ejército, según pudimos reconstruir por los testimonios de vecinas y vecinos, balearon la casa con armas largas a tal punto que solo quedó una medianera llena de impactos de escopeta. La casa fue destruida, arrasada”.

Mabel Coutada, que tiene a sus hermanas Myriam y Norma desaparecidas, fue la principal testigo de la jornada.

Al fondo de la sala un grupo de jóvenes escucha con atención. Algunos toman apuntes. Son estudiantes secundarios que asisten por primera vez a un juicio, oral y público. Minutos antes, formando un círculo en la vereda, escuchaban a sus docentes contarles sobre la historia reciente, y los casos que se presentan en el tramo de ésta causa que se está juzgando, conocido como “Área 400”.

El relato de Mabel es detallado, pormenorizado. Su voz es pausada, paciente, a veces se le escapa la tonadita de su Corrientes natal. Como sucede en la mayoría de las familias diezmadas por el terrorismo de Estado, la reconstrucción del pasado se va tejiendo desde lo individual e íntimo del núcleo familiar -sus padres, su hermano Guido, su compañero Juan Carlos Houllé, sus tres hijos tiempo después-, hasta devenir en trama colectiva, que reúne las voces de vecinas y vecinos y sus recuerdos sobre lo que vieron y escucharon; y el trabajo de un grupo de maestras que en 2010 movilizó la memoria de la comunidad. “Estoy acá por Myriam pero también por mi vida, por la de mis hijos, porque toda mi familia está atravesada por esta historia”, explica cuando el fiscal le señala: “¿Está hablando en plural?”.

“Mi familia es de Santo Tomé, Corrientes. Mis padres fueron docentes. Mis hermanos y yo nos fuimos a vivir a Rosario para estudiar en la universidad. Fui la primera en 1968, luego Myriam en el 69 y más tarde Guido y Norma. Mi hermana Norma también está desaparecida, pero de ella no tenemos ningún dato. En aquellos años la universidad fue escenario del contexto político-cultural que atravesaba al país, a Latinoamérica y al mundo. Fue una época muy intensa, de mucha participación. Comenzamos a militar en el peronismo, dentro de la universidad. Cada una de nosotras, con su propio entorno, primero en el Peronismo de Base (PB), luego en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y, pasados unos años, en una etapa de mayor compromiso, Myriam ingresó a la columna 17 de Octubre de Montoneros. Allí conoció a Eduardo Lagrutta, su pareja desde entonces”.

“En 1975 aparecen flotando en el río los cuerpos de Adriana y su compañero. Estaban marcados con alambre”. Mabel refiere este caso como uno de los primeros asesinatos de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en Rosario. “Eran amigos de Myriam. Luego del golpe, en marzo del 76, ella y Eduardo dejan Rosario y se instalan en Buenos Aires, en un barrio fabril de la zona de Zárate llamado Villa Angus”.

Mabel recordó la última vez que la vio. Se encontraron el 3 de octubre del 76 en el cementerio de San Nicolás. Pasaron unas horas juntas, conversaron e intercambiaron regalos. “Ella estaba contenta con su panza de 7 meses y su jumper celeste”. De regreso a Rosario Mabel advirtió, que la bolsa que contenía los Long Play que su hermana le había regalado, decía Zárate. Supo entonces que estaban viviendo en aquella localidad.

“El 15 de octubre el Ejército realizó un operativo en la casa de Myriam y Eduardo. Con ellos vivían Olga Ventorino y sus dos hijos, Claudio de 9 años y Verónica de 6. Por los testimonios de vecinos pudimos reconstruir que tres noches antes se apagaban las luces de las calles, pero la noche del 15 el apagón fue total. Los militares rodearon la manzana, ocuparon las casas de los vecinos y golpearon la puerta gritando ¡Abrí Ramiro, sabemos que estás ahí! Tiraron con ametralladoras durante horas. Eduardo logró escapar, Myriam cayó herida y Olga fue abatida. Los vecinos vieron cómo revoleaban su cuerpo y lo subían a un camión. Los niños se salvaron porque su madre los había protegido debajo de la cama, tapados por colchones. Los militares entraron a la casa, rompieron todo, levantaron el parquet en busca de armas. Dejaron a los niños con una familia de vecinos diciendo que 24 horas más tarde volverían a buscarlos. Al otro día volvieron y se los llevaron a la comisaría de Zárate, donde estuvieron privados de su libertad bajo amenazas e interrogatorios. Luego de dos o tres jornadas allí, su abuela fue a buscarlos… Eduardo, que había escapado por un descampado, llegó a una casa donde logró refugiarse. Había pasado diez días en el descampado, ocultándose durante las horas de sol y avanzando en la noche. Allí llama por teléfono a mis padres y les avisa que habían matado a Myriam en el tiroteo, que él la había visto caer herida y que buscaran el cuerpo… Pero tiempo después, según el relato de una vecina, Paula Ramirez, supimos que dos soldados subieron a Myriam herida, aún con vida, a una camioneta del Ejército. Su cuerpo nunca apareció y tampoco nunca supimos sobre su hijo o hija. Finalmente, a Eduardo lo secuestran en San Nicolás el 11 de mayo de 1977 y aún permanece desaparecido”.

Mabel Coutada exhibe la foto de su hermana Myriam.

Antes de terminar su testimonio, Mabel dedicó unas palabras sobre su madre, de 94 años: “Está en mi casa a la espera de noticias sobre la audiencia”. Contó que sus padres vivieron la desaparición de sus dos hijas con mucha soledad, en un pueblo como Santo Tomé, donde no se hablaba sobre lo ocurrido en los años oscuros de la dictadura. “En 2010 mi mamá tuvo un episodio que la hizo sentir reconocida: recibió una réplica de la Pirámide de Mayo que desde Presidencia de la Nación enviaban a cada madre de las y los desaparecidos. A partir de ahí empezó a hablar en los colegios de Santo Tomé”. Recuperar la memoria de las y los desaparecidos. Contar sus historias de vida, sus sueños y proyectos. Compartir las cartas que Myriam escribió, en otro tiempo, en el que era feliz viendo crecer su panza, sorprendiéndose por los latidos de su bebé…

En el trazo de su escritura aun late la huella de un futuro de posibilidad.

Jun 12, 2019 | DDHH, Novedades

El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura.

La bandera argentina flamea en lo alto del mástil. Los plátanos, con sus hojas anaranjadas por el otoño, flanquean la larguísima Avenida Ideoate, poblada a uno y otro lado de edificios castrenses. Ubicado en el partido de San Miguel, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Mayo abarca cinco mil hectáreas de terreno abierto. Aquí funcionaron, entre 1975 y 1983, cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Campito, La Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en cuya maternidad clandestina dieron a luz unas 30 desaparecidas y sus hijos fueron robados. Algunos han recuperado su identidad pero la mayoría –hoy mujeres y hombres de cerca de 40 años– continúan siendo buscados por sus familias biológicas a través de Abuelas de Plaza de Mayo.

El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura. Sus estructuras lindaban con un pequeño aeropuerto de donde despegaban los “vuelos de la muerte”. Entre las miles de víctimas que pasaron por allí se cuentan sindicalistas ferroviarios, miembros de las comisiones internas de Ford y Mercedes Benz, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Mario Santucho, de Montoneros como Miguel Lizaso y el escritor Héctor Oesterheld. Varios de estos casos forman parte del juicio oral y público por la megacausa Campo de Mayo. Sólo sobrevivieron 43 personas.

No es un día común en la base. La rutina de los militares se ve interrumpida por un grupito de civiles se agrupa bajo la luz de un radiante mediodía en las puertas del Polígono de Tiro, a unos 500 metros de lo que fue El Campito. Dos soldados, parados como estacas, miran de reojo a la gente reunida: sobrevivientes y familiares de las víctimas que quieren homenajear a sus seres queridos y un contingente de chicos de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz que se sumó a la visita.

Oscar Comba, sobreviviente del Campito. recordó sus días en el lugar ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes secundarios.

Griselda Fernández es sobreviviente de El Campito. Vive en Uruguay. Nunca había vuelto a entrar a Campo de Mayo, donde también perdió a José, su compañero de vida. “Estoy movilizada y no puedo evitar pensar: ¿Por qué puerta habré entrado? O, ¿dónde me habrán hecho dormir?”, dice. A unos metros, Iris Pereyra de Avellaneda contempla el sitio donde estuvo desaparecida 15 días. La secuestraron junto a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue torturado y asesinado. “El lugar es tétrico, frío y horrible pero sirve para rememorar y homenajear a quienes ya no están. Son muchos años de lucha, nos costaron lágrimas de sangre llegar a donde estamos ahora”, reflexiona Iris. “Queremos que acá haya un espacio de memoria intangible”, afirma Alfredo Castro, detenido en El Campito entre abril y mayo de 1977.

Sin embargo, la preocupación principal de familiares y sobrevivientes es que no se pierdan las pruebas contra los represores. El 60 por ciento del predio todavía no ha sido explorado, un detalle que al Gobierno nacional le importa poco. El 16 de noviembre de 2018 el presidente Macri firmó el decreto que convierte el terreno en una “Reserva Natural”, la máscara para un meganegocio inmobiliario, ganándose el rechazo de los organismos de derechos humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 22 de mayo de este año con un nuevo decreto que facilita “la aprobación de construcciones en Parques Nacionales”. “Me genera mucha indignación e impotencia”, sostiene Griselda Fernández, “es increíble que quieran construir un parque en un lugar donde no se han permitido excavaciones. No sabemos si nuestros compañeros están enterrados acá. Me parece un acto de inhumanidad impresionante”.

Seis días después del último decreto, en una audiencia del juicio “Contraofensiva Montonera”, el ex cabo primero Nelson González, citado como testigo, relató pormenorizadamente el fusilamiento y la cremación de cuatro detenidos en Campo de Mayo. Dos de ellos fueron identificados, Marcos “Pato” Zuker y Federico Frías. González aseguró que “cuatro mil personas fueron arrojadas al mar”. “Quedamos conmovidos por esta declaración. Es la puerta a que se abran nuevos testimonios”, expresa Iris Pereyra de Avellaneda mientras mira a la distancia.

Floreal «El Negrito» Avellaneda fue uno de los asesinados en El Campito. Tenía solo 15 años.

Miembros de la Comisión de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo dan inicio formal a la caminata hacia al centro de detención y exterminio y guían al resto bajo la sombra de casuarinas y eucaliptos. El terreno es blando y cruje a cada paso. A los costados del camino un par de uniformados con ametralladoras custodian la visita. La única construcción visible del Campito es un abandonado edificio de mampostería donde funcionaban oficinas administrativas, salas de tortura y la recepción de los detenidos. Antiguamente había otras estructuras en pie: en el Pabellón 3, las caballerizas, donde hubo secuestrados en condiciones muy precarias; y en el Pabellón 1, una edificación donde permanecían cautivos los enfermos, ancianos y embarazadas, quienes estaban obligados a realizar el trabajo de mantenimiento del centro clandestino. El lugar tenía capacidad para 200 detenidos al mismo tiempo.

Con el propósito de borrar los terribles actos cometidos, el Ejército destruyó en 1982 el grueso de las instalaciones. Pero gracias a la memoria del militante montonero Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido allí seis meses en 1977 y logró escapar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hallar los cimientos, luego de múltiples excavaciones.

Durante la visita, el sobreviviente Oscar Vladimir Comba señala las fosas hechas por el EAAF y cuenta su experiencia ante la atenta escucha de los estudiantes de secundaria. El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, también presente, subraya: “Vamos a realizar distintas acciones judiciales para que permanezca intacto. Hay que recuperarlo como sitio de memoria y lograr que el EAAF haga un rastrillaje en toda la zona para reafirmar las pruebas bajo tierra de los cimientos y que se descarte que aquí están nuestros seres queridos”. Y agrega: “Acá tienen que venir los ingresantes del Ejército y las fuerzas de seguridad. El Campito no debe ser un lugar solo de las víctimas. Toda la sociedad debe conocer esta historia. Porque al desconocer lo sucedido, podríamos cometer el mismo error”.

Los familiares de las víctimas se oponen al emprendimiento inmobiliario que el gobierno quiere desarrollar en el lugar.

Hacia el final del recorrido, frente al único edificio del Campito, toman la palabra los sobrevivientes Alfredo Castro, Roberto Landaburu y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspirándose en “Vidala de un nombrador” de Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de este entorno quiero nombrar a mis compañeros. Porque sé que si los nombro, los traigo. Y si los traigo, es algo que me hace bien”. Y recita los nombres de sus amigos desaparecidos, y ante cada uno se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus ojos ceden a las lágrimas. “En el momento que los estoy nombrando, los estoy viendo acá, conmigo”, manifiesta conmovido. Los aplausos llenan el silencio y se arma un improvisado show musical con canciones de Mercedes Sosa y Carlos Puebla, mientras los asistentes se dispersan. Cada pisada queda marcada en las hojas como una huella de tristeza.