Cómo veía Estados Unidos el final de la dictadura

El proyecto Desclasificados publicó 129 documentos acerca de la transición a la democracia. La mirada que por entonces tenía EE.UU sobre el peronismo, el radicalismo, los universitarios y los obreros. El caso de Antonio Cafiero releído por su nieto Santiago, el canciller.

A pocos días de un balotaje histórico en nuestro país, este lunes 30 de octubre se cumplieron 40 años de la elección presidencial que consagró a Raúl Alfonsín como presidente en 1983; de esta manera, finalizaba el período más oscuro de la historia argentina –la última dictadura cívico-militar (1976-1983)– y se inauguraba el período democrático más largo e ininterrumpido de nuestro país. A propósito de esta efeméride, el proyecto Desclasificados publicó la Colección Democracia 1983, compuesta por 129 piezas documentales producidas por el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglás en inglés) durante el período comprendido entre los años 1982 y 1984. Este acervo recorre ejes temáticos como la transición a la democracia –antes, durante y después de las elecciones–, el resurgimiento de los movimientos políticos, las relaciones bilaterales con Estados Unidos, los problemas económicos que enfrentaba el gobierno entrante, el número de personas desaparecidas y los intentos de los militares por evitar los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Una transición turbulenta

“Políticamente agotadas y desacreditadas, las Fuerzas Armadas argentinas han prometido la restauración del gobierno civil”, afirma un documento de la CIA titulado Argentina: una transición turbulenta en junio de 1983, y continúa: “Los problemas económicos aparentemente intratables y los desacuerdos entre civiles y militares sobre cuestiones políticas delicadas agravan una situación inherentemente inestable. Además, existe cierto temor de que un gobierno civil no pueda sobrevivir”. Este informe de inteligencia señala a las violaciones de derechos humanos, la derrota en la guerra de Malvinas y la corrupción económica –particularmente, la millonaria deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI)– como factores clave para la transición a la democracia, tras la pérdida de legitimidad del gobierno de facto.

La visión de la transición turbulenta se mantiene incluso de manera posterior a la elección presidencial del 30 de octubre. En noviembre de 1983, un artículo del Washington Post retomado por la CIA menciona que “fuentes de inteligencia remarcan dos posibilidades igualmente alarmantes a raíz de la elección del líder moderado del Partido Radical, Raúl Alfonsín, como presidente de la Argentina: un golpe militar para prevenir la ceremonia de apertura programada para diciembre o terrorismo de izquierda renovado si llega al cargo”. Asimismo, otros documentos de la misma agencia analizan minuciosamente las “inestabilidades políticas de la Argentina” o “las debilidades que enfrenta el gobierno de Alfonsín”.

Sobre estos documentos, el sociólogo y periodista internacional Pedro Brieger desarrolla que en aquel período era “casi impensable creer que iba a haber 40 años de democracia. Todavía se pensaba mucho que los militares podían intervenir nuevamente. La pregunta parecía ser por cuánto tiempo tendríamos una ventana democrática, tomando en cuenta la historia argentina donde en las décadas anteriores había habido más dictadura que democracia”.

El retorno de la política

En octubre de 1982, Antonio Cafiero realiza un análisis sobre la transición a la democracia –el exfuncionario se había reunido a discutir perspectivas sobre la temática con el embajador estadounidense Harry Shlaudeman– en el que afirma que “el gobierno civil tendrá que ser severo, duro e inspirar respeto o incluso miedo, pero este tipo de mandato sólo será posible si es en un gobierno de «unidad nacional» en el que los principales partidos acuerden sobre algunos puntos políticos fundamentales”.

El actual ministro de Relaciones Exteriores de la Nación argentina, Santiago Cafiero, repasa este documento del Departamento de Estado y ofrece una visión contemporánea de las declaraciones de su abuelo Antonio: “Él proponía un gobierno de unidad nacional en un contexto en que Argentina tenía muchos desafíos: de ordenamiento macroeconómico y de ordenamiento social, más la cuestión de la recuperación de la institucionalidad democrática”. Consultado por una posible semejanza con la misma convocatoria en el presente a un «gobierno de unidad nacional», Santiago Cafiero responde que “si bien hay puntos en que puede vincularse, como la necesidad de avanzar con un programa económico que favorezca la distribución del ingreso y que reduzca la pobreza, hoy la institucionalidad democrática, quizás con dificultades y cosas a corregir, sí está garantizada en nuestro país”.

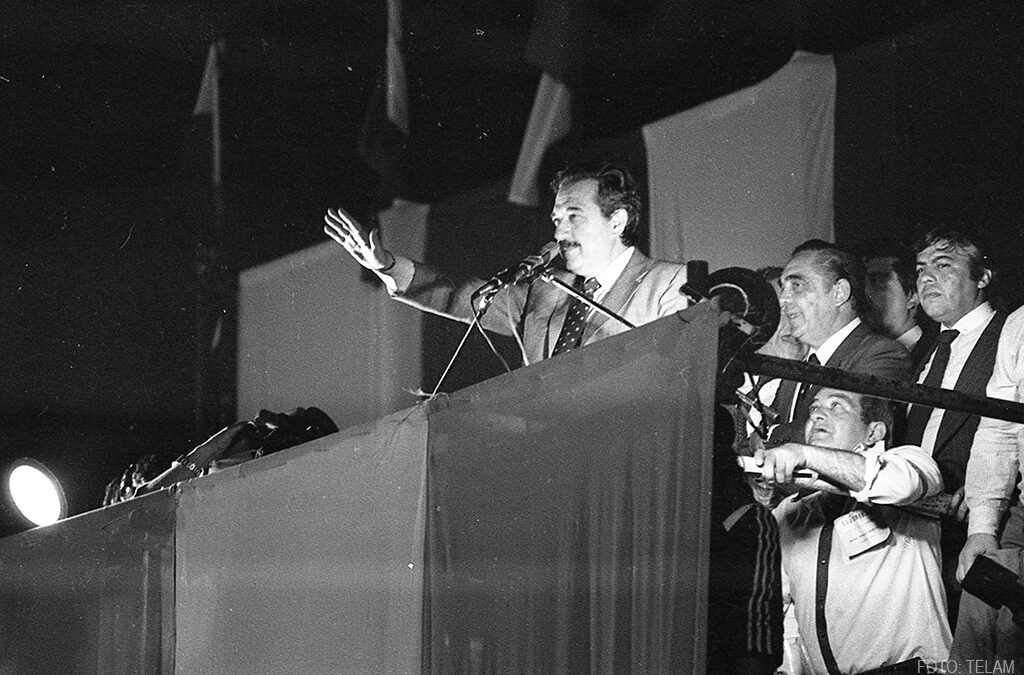

En un aerograma de diciembre de 1982, el Departamento de Estado realiza una caracterización de la historia política de Argentina y los partidos políticos que participarían de las elecciones democráticas prometidas por Reynaldo Bignone luego de la masiva marcha a Plaza de Mayo convocada por la Multipartidaria. Si bien este documento menciona un amplio abanico de partidos políticos –como el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido por la Democracia Social (Massera) [sic], el Partido Demócrata Cristiano (PCD), y a los partidos “socialistas” y de derecha, entre otros–, se hace foco en el Partido Justicialista (PJ) y en el partido de la Unión Cívica Radical (UCR) como los actores electorales más importantes de aquella coyuntura, a pesar de “la falta de dos gigantes de batallas pasadas, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín”. Además, el Departamento de Estado se pronuncia sobre las posibles alternativas en los comicios: “No vemos diferencias importantes entre los radicales y los peronistas, o los principales contendientes presidenciales como individuos, en cuestiones de política exterior. Todos dicen que quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos. Aunque habrá diferencias en el énfasis, ninguno es prosoviético o procubano”, lo cual pudo haber sido un beneplácito del país del Norte a la transición democrática en nuestro país.

“Se espera que los peronistas, tradicionalmente la fuerza política civil dominante del país, gane las elecciones programadas para el 30 de octubre. El partido radical, sin embargo, tiene una chance razonable de obtener su primera victoria electoral sobre los seguidores del fallecido Juan Perón”, dice uno de los documentos.

En el documento Argentina: una transición turbulenta se puede observar un pronóstico más arriesgado sobre la suerte de cada uno de los partidos, cuando se afirma que “se espera que los peronistas, tradicionalmente la fuerza política civil dominante del país, gane las elecciones programadas para el 30 de octubre. El partido radical, sin embargo, tiene una chance razonable de obtener su primera victoria electoral sobre los seguidores del fallecido Juan Perón”.

En el cable del Departamento de Estado mencionado previamente, Antonio Cafiero afirma que “al partido peronista le está difícil sumar jóvenes a sus filas porque muchos jóvenes tienen miedo de una repetición de principios y mediados de los ‘70, cuando los jóvenes de las listas de los partidos peronistas eran supuestamente los objetivos de la guerra contra la subversión. El partido radical no tiene este problema”. El ministro Santiago Cafiero coincidió en este punto: “En ese momento existía una generación que había sido perseguida, desaparecida y absolutamente estigmatizada, entonces había mucho miedo en esas convocatorias”, y sumó una reflexión coyuntural aseverando que “hoy la situación que tenemos hacia adentro del peronismo no es igual, tenemos mucha participación de la juventud en nuestro espacio, y creo que eso tiene que seguir creciendo”.

Otros dos grandes protagonistas de la colección Democracia son el movimiento sindical y el movimiento estudiantil. En el documento Argentina: el resurgimiento del movimiento obrero, producido en junio de 1983, la CIA recorre la historia de este actor político, su comportamiento durante la transición a la democracia –con la mirada puesta en un posible pacto entre los gremios y los militares– y las expectativas de la agencia respecto al activismo de los sindicatos luego de diciembre de ese mismo año. Por otra parte, en un telegrama del Departamento de Estado se hace un análisis de las elecciones en los centros de estudiantes de diferentes universidades públicas durante septiembre de 1983 –las primeras luego de la dictadura cívico-militar–, en donde se menciona además que “la retórica [de las campañas] era más moderada que los slogans de los setenta. Ahora, la «revolución» en cualquier término era el último objetivo. Hoy, la preocupación más importante es el establecimiento y preservación de la democracia”.

Los desaparecidos

La cuestión de los “miles de desaparecidos” era un eje transversal a todos los análisis políticos en los documentos desclasificados de este período e, incluso, en muchos de ellos se mencionan cifras: sin ir más lejos, en el mencionado informe Argentina: una transición turbulenta se dictamina que “está involucrado el destino de unas 7.000 a 10.000 personas. Muchos de ellos probablemente murieron en manos de personal de las fuerzas de seguridad”, y en el artículo citado del Washington Post se afirma que “la principal causa de aprehensión es la enfática promesa de Alfonsín de responsabilizar a los altos mandos por la desaparición de unos 20.000 argentinos durante la «guerra sucia» antiizquierdista de la década de 1970”. En épocas actuales en donde la discusión pública pone en tela de juicio el número de los treinta mil desaparecidos, Pedro Brieger señala que “nadie tenía los números. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) surge después de que Alfonsín asume. Era muy difícil en dictadura poder juntar las piezas de lo que estaba pasando y continúa siendo difícil hoy”.

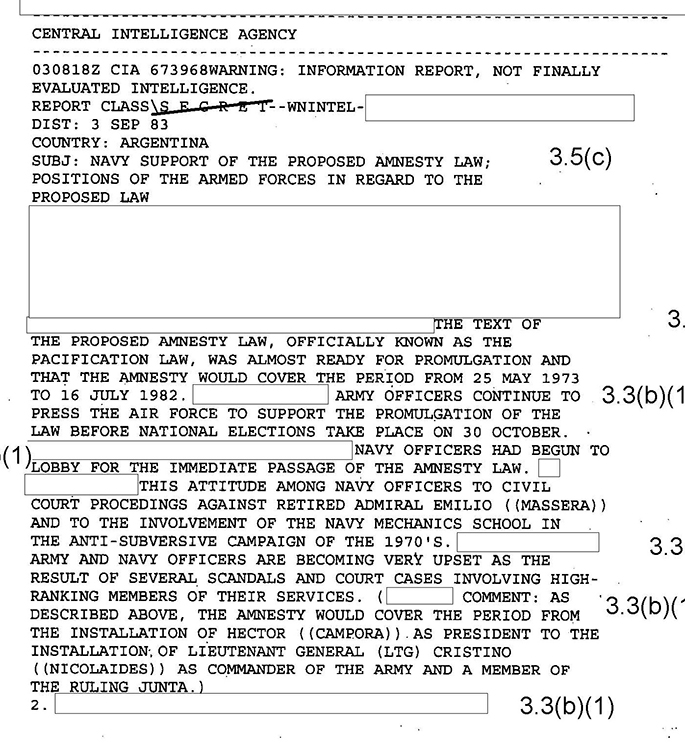

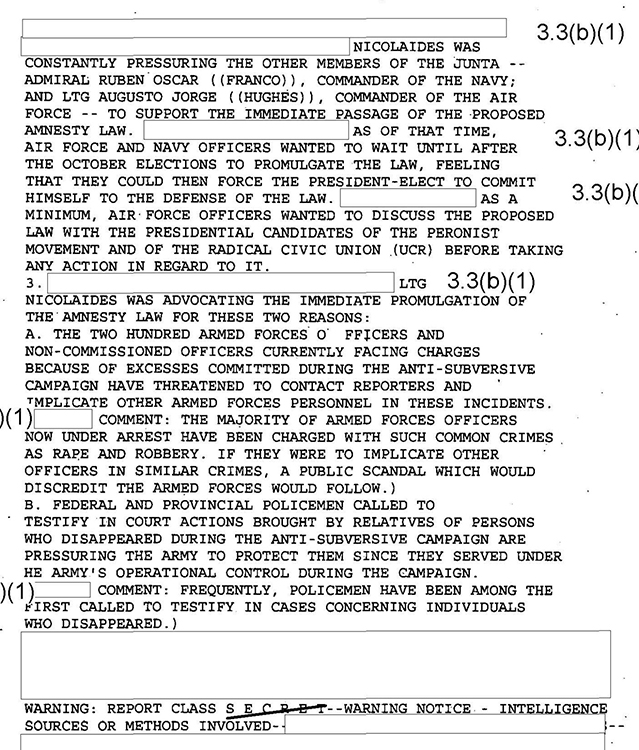

Mientras resonaban estos tambores, también aparecían los intentos de las Fuerzas Armadas por resguardarse de las posibles condenas que podían afrontar una vez restablecida la democracia, tal como resultó la denominada Ley de Autoamnistía. El Departamento de Estado desarrolla su posición acerca de esta norma en un telegrama de septiembre de 1983, en donde, a través de banalizaciones, afirma que “la amnistía en sí misma beneficia a aquellos que no han sido acusados aún o sentenciados que comitieron actos terroristas en un lado o, donde las fuerzas de seguridad operaron en el otro, excesos en represión contra el terrorismo (…). El período cubierto por la amnistía es desde la asunción de poder del último gobierno constitucional en mayo de 1973 a la instalación de Bignone en junio de 1982”.

Asimismo, en los documentos se puede encontrar numerosas menciones a una certificación sobre derechos humanos que Estados Unidos le hace a la Argentina. En esta línea, el Departamento de Estado desclasificó una propuesta de texto en la que se puede leer que “el presidente Reagan ha decidido que, de manera efectiva el 10 de diciembre, certificará ante el Congreso que Argentina ha hecho un avance significativo en el cumplimiento de los principios internacionales de derechos humanos y que esa determinación está en el interés nacional de los Estados Unidos”.

Balances

En noviembre de 1983, el Departamento de Estado reproduce una noticia que escribe el periodista Jesús Iglesias Rouco en el diario La Prensa, en donde afirma que “Estados Unidos endurecerá las políticas contra la Argentina” y, también, que “1) Washington no considera a Argentina un país importante, y mucho menos un aliado, 2) que Buenos Aires tampoco debería esperar ningún mejor trato que cualquier otro país del Tercer Mundo”.

Este documento entraría en aparente contradicción poco menos de un año después de la asunción de Raúl Alfonsín, cuando el Departamento de Estado realiza una primera evaluación de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Argentina: “El gobierno de Estados Unidos puede estar orgulloso de todo lo que hizo para mostrar su apoyo a la nueva democracia argentina. Contribuimos, en algo por lo menos, con el problema de la deuda externa (por ejemplo, en marzo ayudamos con los intereses de pagos atrasados). Además, colaboramos para que Alfonsín lograra restablecer el control civil sobre los militares (para eso tuvimos que restringir la relación entre los militares de ambos países para convencer al gobierno argentino de nuestra buena fe). También, fuimos pacientes respecto de los asuntos nucleares (pero, al mismo tiempo, alentamos al gobierno de Argentina a que se alinee con las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica) y ofrecimos asistencia, pero advirtiendo del problema de las drogas que tiene el país y que va en aumento”.

Desclasificados

Los 129 documentos que componen la Colección Democracia 1983 forman parte de los casi cinco mil archivos que Estados Unidos le entregó a Argentina en 2019. El proyecto Desclasificados, integrado por organismos de derechos humanos y estudiantes universitarios, confeccionó una base de datos pública que sistematiza estos documentos y los vuelve accesibles a la sociedad.

Quienes quieran recurrir a los documentos citados, los pueden encontrar en la página web del proyecto, bajo los nombres ARGENTINA A TROUBLED TRA[15499923]; COUP, TERRORISM SEEN AS P[15515160]; C06279877; ARGENTINA THE RESURGENT L[15515297]; C60274095; C06275125; C06273562; C06295219.