Sep 6, 2017 | DDHH

Mercedes es fundamentalmente una ciudad judicial, clerical y militar. Este triángulo, inscripto en el marco de la ausencia de otras instituciones del Estado, permitió que entre 1960 y 1980 se generara un sistema donde manipular bebés para ser apropiados, anotados como biológicos y hasta vendidos, sea legitimado bajo el manto del mal menor. Hoy hay once casos judicializados entre madres e hijos que reclaman verdad. Sin embargo, la cifra se eleva a 60, ya que hay más personas que buscan conocer su verdadera identidad. También aparecen madres que quieren conocer a esos hijos que, en algunos casos, les fueron arrebatados.

Mirta Villa tenía 15 años cuando el 27 de febrero de 1968 dio a luz a su primer hijo en la casa Antonia Petrocelli, una partera mercedina que hoy ya no está con vida. Mirta fue forzada a entregar a su hijo, a quien nunca pudo conocer: “Se pierde la mitad de la vida”, confiesa. Su historia es fundamental para demostrar que algunas madres entregaron a sus hijos bajo amenaza y siendo víctimas de una red ilegal compuesta tanto por el Poder Judicial, el sistema de salud público y privado, el Registro Civil y la connivencia de una sociedad pequeña, pero con grandes intereses.

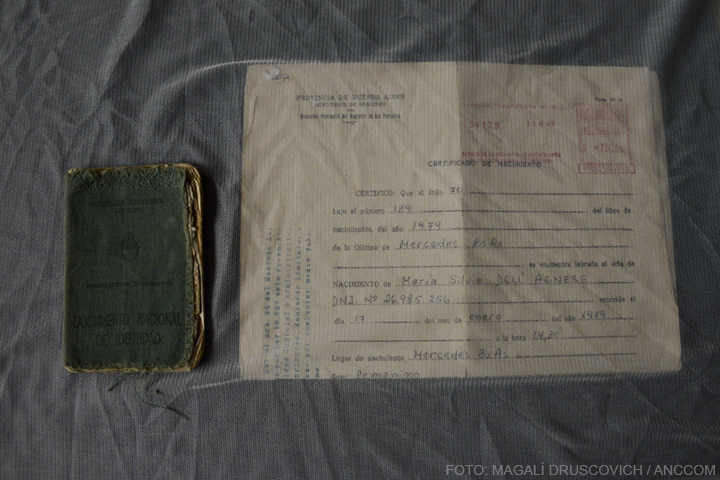

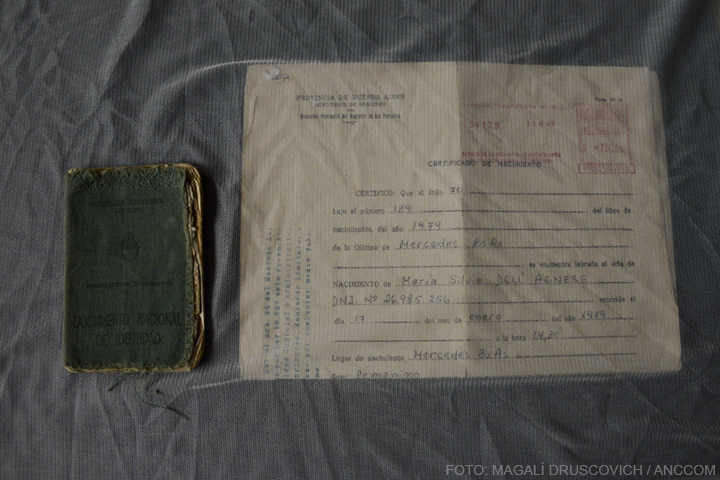

Silvia Dell Agnese hoy tiene 38 años y hace tres que su propia búsqueda de la identidad la llevó a abrir un camino que para muchos parecía imposible. Después de un examen necesario en Abuelas de Plaza de Mayo, un resultado negativo y un dato clave en su partida de nacimiento, llegó también a Mercedes, la ciudad que vio nacer al expresidente de facto Jorge Videla y en la que se crió Orlando Agosti, dos de los integrantes de la Junta militar que inició la última dictadura. A su vez, Mercedes fue el sitio en donde estuvo designado como vicario, Adolfo Tortolo, confesor de Videla y uno de los eclesiásticos denunciados por su connivencia con las Fuerzas Armadas en ese tiempo. “Mi partida de nacimiento dice que nací el 17 de enero de 1979 en la calle 37 N° 277, en la ciudad de Mercedes. Hija de Rodolfo Dell Agnese y Ángela Giglio Bilardo”. Silvia cuenta que esa dirección pertenece a la antigua casa de la partera Celia Lescano de Maggi, hoy internada en un geriátrico. A sus 8 años, su madre le explicó que otra panza la había tenido y que ella la cuidó desde ese momento. “Yo le dije: ‘Está bien, mamá’. Pero el tema es no ver un espejo tuyo en nadie. Empezás a ver cosas en las que no encajás del todo”, continúa Silvia, quien hoy tiene varios programas de radio con el fin de concientizar a la sociedad sobre estos casos.

Mercedes es una ciudad chica y el infierno se hace grande. Silvia no minimiza el temor que genera hablar del tema: “Existió y existe una protección. Una protección, también, por el tema de ‘escuchame, si lo hacían todos’”, y agrega que “mucha gente sigue callando. Inclusive los jueces, que no quieren meterse porque el día que se meta uno a indagar un poco más, caen políticos, cae el Poder Judicial, caen obispos, caen monjas, caen todos.” Su caso, junto a los otros diez que están judicializados, está parado. Le dicen que no pueden encontrar a la partera involucrada, cuando ella misma con sólo tocar una puerta, pudo hablar con ella. “El 20 de noviembre de 2014, después de hacerme el examen en Abuelas fui a Mercedes”, cuenta. Una vez allí, observó la dirección que decía su certificado de nacimiento y entonces se dirigió a la casa de la partera y la ubicó. “Mirá que no soy Einstein. ¿Y ellos que son la policía no la pueden encontrar?”, reclama.

Susana González nació, según su libreta, el 16 de julio de 1958 en el Hospital Blas Dubarry de Mercedes. Sin embargo, a sus 45 años se enteró que aquellos padres que figuran como biológicos no lo son. El mismo médico que realizó el parto la entregó a sus tíos quienes la fueron a buscar al establecimiento para llevarla a la casa donde sería criada. Hace sólo 12 años que su duda se confirmó: es hija apropiada, como se autodenomina. A sus 15 años se le había instalado la semilla de la duda, luego de que en el colegio sus compañeras le dijeran que era adoptada. Sin embargo, recuerda que desde siempre imaginó que tenía hermanos varones sin saber bien por qué y que sin querer buscaba parecidos. “Lo peor es la vergüenza de ser la última en enterarse”, dice en voz baja y pausada. Susana se define como una mujer independiente y en eso no se reconoce en absoluto con sus padres de crianza. A su vez, cree que parte de sus inseguridades tienen que ver con su historia y, además, confiesa que en algún momento se echó la culpa a ella misma: “Si yo le hubiera dado a mi mamá la seguridad de que no la dejaría por nada, quizá me hubiera contado. Todos tenemos historias y en realidad nuestra historia nace antes de que estemos en la panza de nuestra mamá. Porque normalmente hubo un imaginar, un deseo, algo. Y yo no sé, yo solamente sé que me fueron a buscar al hospital”, piensa. Aún hoy se pregunta qué hubiese sido si era criada por otra familia, si hubiese estudiado la misma carrera o si tal vez hubiese podido soportar la universidad en Buenos Aires. Susana, decidió judicializar su caso y es directora de un colegio. Tiene la voz ronca y cuando habla mira al suelo. Dice que no le tiene miedo a la búsqueda. “Imaginar me mató. Se te ocurre cualquier cosa y nada es más terrible que no saber la verdad. Cualquier verdad, por dolorosa que sea”.

J., nació el 1 de septiembre de 1979 en el hoy inexistente Sanatorio Mercedes, que estaba ubicado en la avenida 30 N° 530. Ella, en cambio, no judicializó su situación. “No lo necesité”, explica. Y elige no dar su nombre verdadero, porque a su madre todavía le preocupa el qué dirán. Además, cuando se hicieron públicos varios casos, el temor a una condena empezó a correr por su ser. Según le contaron, su padre recibió el llamado de su tía que era partera del hospital, diciéndole que había una beba para dar, porque otra familia había desistido. Y su padre aceptó. Cuando su madre de crianza llegó a su casa, J. estaba ahí, sobre la mesa. “Mi papá decidió pagar el sanatorio para que mi madre biológica estuviera en mejores condiciones”, detalla. También pagó el taxi de su verdadera mamá, que le salió más caro que lo normal. “Suponemos que había un arreglo previo”, dice. J. es una de las pocas hijas que, hasta ahora, luego de años de búsqueda, logró encontrar a su madre. Y con ella a cuatro hermanos, dos de los cuales también fueron vendidos y adoptados ilegalmente. J. se enteró a los 3 años que no era hija de quienes creía que eran sus padres. “Me dijeron que yo no había nacido de la panza de mi mamá, sino de la panza de otra señora, pero que era hija del corazón. Creo que ahí empecé a buscar”, cuenta. Desde ese momento iba preguntándole a las personas si habían nacido de la panza de sus madres. Para J. la búsqueda de la identidad se relaciona más con el conocimiento de un origen. Peleó y discutió, pero siempre con la certeza de que iba a encontrar. “Creo que con lo que uno pelea es con la sensación de no ser culpable. De por qué mi mamá no quiso quedarse conmigo, qué fue lo que pasó. Pero yo soy esta. Creo que la nena de 5 años que preguntaba por las panzas de embarazada es la misma que fue a golpear esa puerta.”

Ni hijos de desaparecidos ni hijos adoptados legalmente.

Estas historias, que se cuentan de a miles a nivel nacional, no cuentan con una organización y una sociedad que los busque, ampare, defienda y contenga, como sucede con los casos de bebés apropiados durante la dictadura cívico-militar. Estos hijos que buscan su identidad quedan a la deriva legal, ya que no cuentan con una denominación específica. El título más cercano sería ‘vulneración de identidad’, pero, sin embargo, Silvia expresa que ella y muchos otros, no son ni suprimidos, ni sustituidos, porque nunca les dieron una identidad. El único camino judicial que tienen los hijos dados ilegalmente a familias de crianza, con o sin dinero de por medio, sería el de inscribirse dentro de los delitos de Lesa Humanidad, pero tampoco sería del todo adecuado. “Si bien fue el Estado el que me vulneró la identidad, porque el Registro Civil es el que me hizo la partida falsa, en realidad no es Lesa porque no fue en el marco del terrorismo de Estado que me sacaron mi identidad biológica. Fue un pacto habitual entre personas que elegían el camino de la apropiación en vez de la adopción”, remarca Silvia.

Estas historias no cuentan con una organización y una sociedad que los busque, ampare, defienda y contenga.

Si bien cada historia es particular, existen varios casos que hablan de una red de intercambio de bebés como mercancía, ya sea por dinero, inmuebles o devolución de favores. En el recorrido de su búsqueda, J. pudo saber que su madre biológica había dado hijos voluntariamente a cambio de dinero. “Por mi hermana, pagaron $500 en ese momento (aproximadamente en 1977). Ella encontró un papel con el detalle”. A su hermano, criado en otra familia, su padre adoptivo lo recibió luego de que un médico se lo ofreciera al encontrárselo en el pasillo del hospital. “Te lo ofrecían así, como una docena de facturas”, dispara J. Y rememora el día en que, en una casa humilde y frente a su madre biológica, intentó junto a sus otros hermanos dilucidar fechas de cumpleaños. “Esa pobre mujer no sabía ni cuántos hijos había tenido”, dice y pone en suspenso el aire.

En el caso de Silvia, según le relató su tía que fue quien realizó el contacto, la partera pidió por sus servicios el costo de lo que saldría una semana de internación en un sanatorio, médico ginecólogo, pediatra, partera y enfermera. Gracias a otro de los partos atendidos y tramitados por Maggi, se sabe que por ese niño pagaron el valor de un inmueble mientras que su madre recibió sólo unas chapas para el techo de su casa. Cuando Silvia pudo recorrer la casa de la partera, en donde había nacido, los actuales dueños le mostraron “tres agujeros en la pared de metro cuadrado hacia adentro, donde se notaba que habían estado cajas fuertes empotradas.”

Mirta, quién fue obligada a entregar a su hijo y vivió en la casa de otra partera durante el embarazo, cuenta que jamás recibió nada. Más bien todo lo contrario: “Me hacían limpiar el piso, lavar los platos. Me decían que tenía que pagar los gastos por estar ahí.” Con la voz quebrada, mientras amasa un papel de cocina, cuenta que Antonia Petrocelli, la partera, le decía “¿Qué vas hacer? Mira que vos no tenés nada. Tu madre te echó, estás en la calle. ¿A dónde vas a ir a parar con esa criatura? Se te va morir”. Mirta tenía cinco hermanos más y vivían en la pobreza y pensaba, en aquel entonces, “Quizá tiene razón. No quería ser egoísta y que se me muriera el hijo que llevaba dentro de mí. Además, la partera me decía que cuando tuviera 18 años lo iba a poder ver.” Pero eso jamás pasó. Antonia la acusaba de haber entregado a su hijo y, las tres veces que Mirta le fue a reclamar verlo, la amenazó con ponerle abogados y mandar presa a su madre, que había querido que se practicara un aborto. “Cuando fui grande, pensé: ‘La hubiese mandado presa y hubiese sabido dónde estaba mi hijo. Ojalá hubiera tenido más valor”, se lamenta y llora. Y fue así que se tuvo que quedar a limpiar ahí, hasta parir al hijo que no le dejarían tener. Ser una adolescente humilde y tener una madre autoritaria y dominante, marcaron su destino.

Los casos de apropiación incluyen también a sectores sociales acomodados, ya que en esos contextos se aprovechaba su cercanía con el poder para comprar bebés y también para ‘solucionar’ problemas tales como un embarazo no deseado en familias muy conocidas de la elite de Mercedes.

Cuando Silvia logró hablar con su partera, ya vieja, pero con la omnipotencia intacta, contó que: “La ‘Sra. Lescano de Maggi’, como firmaba algunas de las partidas de nacimiento, relató que, una vez, una chica de familia adinerada a la que le ‘solucionó un problema’ le dijo que luego de que entrara vestida de blanco a su casamiento, la iba a llamar para agradecerle y lo hizo”. Silvia reflexiona: “Qué hipocresía… Para cierto sector de la sociedad era algo que se hacía seguido”. Y agrega: “La red en mi caso estuvo formada por el Poder Judicial, la Policía y el Registro Civil, mientras que en otros, también participó la Iglesia. El Estado completo tuvo que ver en todo esto. Y yo a veces digo: por acción o por omisión. A su vez, la sociedad sabía que eso sucedía. Inclusive hoy, lo sabe”. Abocada a la búsqueda propia y ajena, agrega: “Lo complicado que es obtener información por miedo a lo que puedan decir los otros”.

A alguien molesta que se hagan públicos estos casos. Hace dos meses Silvia, que se crió en San Miguel, fue amenazada por Facebook. Luego de hablar de un caso en su programa Inapropiadas, recibió mensajes que decían: “Nena, callate la boca, porque Mercedes es chico y nos conocemos todos. Mirá que la ruta es peligrosa”.

Por otro lado, J. mientras habla, reflexiona sobre su propia historia, mira al techo y se toca la pera. Comienza a contar, para y retoma. “Ser hijo de desaparecidos es otra cosa. Acá hay una cuestión de una mina que no me quiso tener como hija y eso te marca de una forma terrible. Una se queda colgada a eso. Y en lo de los hijos de desaparecidos no está eso. Al contrario, hay todo un apoyo atrás, hay historias de aquellos que fueron los padres y también de los otros, que estuvieron haciendo algo justamente para buscarte y encontrarte. En cambio, yo me encontré con una persona que me dijo: ¿vos qué querés, plata? ¿vos qué querías ver, mi cara?”

Silvia, luego de hablar en su programa, recibió mensajes que decían: “Nena, callate la boca, porque Mercedes es chico y nos conocemos todos. Mirá que la ruta es peligrosa”.

En todos los casos de hijos entregados, sus apropiadores recibieron todos los papeles legales para poder anotarlos. Tanto Antonia Petrocelli que atendió a Mirta, una madre que busca, como Celia Lescano de Maggi, la partera de Silvia, una hija que sigue indagando sobre su identidad, trabajaban en el hospital de Mercedes o en alguna dependencia de salud de donde obtenían la documentación necesaria para concretar el fraude. La misma modalidad se repitió en el caso de Susana, quien fue entregada en el mismo hospital, por quien sería luego su médico pediatra, es decir, que el vínculo originado en el delito continuó con el correr de los años, en medio de la impunidad.

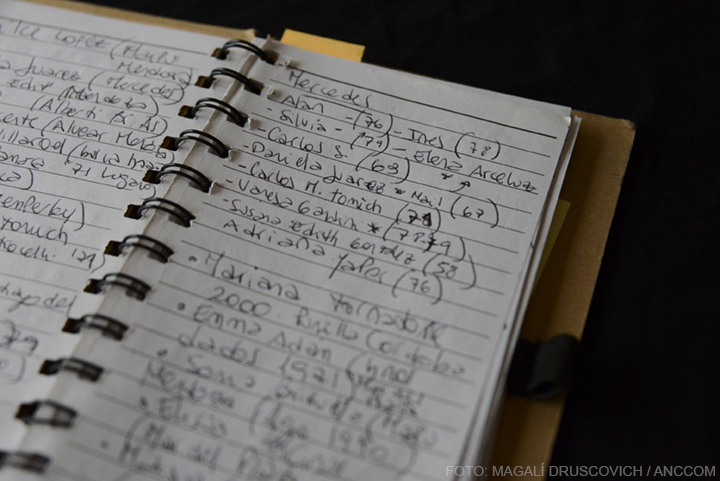

El día que los apropiadores que criaron a Silvia la fueron a buscar, la partera Maggi les indicó que, con ese papel que les entregaba, tendrían que ir dentro de un mes al Registro Civil de Mercedes. “Es decir que -afirma Silvia- yo puedo inferir, solamente con mi historia, que si abrimos el Registro Civil de Mercedes y miramos todos los nacimientos anotados en la calle 37 entre la 12 y la 14 y firmados por esa partera, claramente somos todos hijos no biológicos de nuestros padres de crianza. Es así de sencillo”.

Cuando Mirta fue a parir al hospital, cinco años después de su primer embarazo que tuvo como final una apropiación, el médico obstetra se negó a firmar el papel que indicaba que ese era su primer parto: “Llamala a la vieja esa que venga a firmar el nacimiento de tu segunda hija como si fuera la primera, porque yo de esto no me hago cargo”, le dijo el médico. La partera Petrocelli, responsable de aquella primera vez, fue y firmó. Antes de irse le volvió a aclarar a Mirta que “no abriera la boca porque iban todos presos”. Mirta calló y se aferró a Karina, su segunda hija.

Todos coinciden en que lo que más duele es que la sociedad ignore, rechace, se suma en el silencio o no comprenda la búsqueda, bajo la excusa de que era un mal menor, que sus familias fueron buenas y que los criaron con amor. También duele “que te traten de ‘pobrecita’”, como dice Silvia, porque te abandonaron. “Pero, ¿cómo se está seguro de ese abandono?”, pregunta mientras desafía con la mirada. Mirta, llora y mientras mira un punto en el horizonte dice: “Yo lo di porque no lo pude criar”.

Lo importante y difícil, dice J., es replantearse una identidad en base a eso que pasó. La búsqueda de la identidad, explica, no tiene que ver tanto con el origen en sí sino con lo que te encuentres realmente del otro lado, encontrarse uno, con valor. Y coincide con Susana que afirma que cuando uno busca, se busca uno. “Pero es desestabilizante –agrega-. Vivís en una nebulosa. Siempre que no se sepa la verdad al cimiento le va a estar faltando algo”.

Tanto Antonia Petrocelli como Celia Lescano de Maggi trabajaban en el hospital de Mercedes o en alguna dependencia de salud de donde obtenían la documentación necesaria para concretar el fraude.

J., además de una búsqueda firme, contó con algo básico que no todos tienen: información. Sus padres fueron dándole los datos que creían necesarios en el momento que ella preguntaba, al igual que contó con amigas y conocidos que le acercaron datos precisos y fundamentales. Su intuición no le fallaba: “Antes de enterarme que tenía una hermana, tenía la sensación de saber que no estaba sola. Y cuando la conocí, me di cuenta que buscaba parecidos en las caras de las personas”.

Mirta, por otro lado, opina que “esas personas (que apropiaron bebés) tendrían que decirle de dónde vienen a esos niños que agarran”. Comenta entre lágrimas que su hijo hace poco se le acercó con una foto de un nene en Facebook muy parecido a su nieto, preguntándose si tal vez podía llegar a ser el niño de ese hijo que ella no pudo conocer. “Si lo viera le haría un té y le diría que me perdone. Que siempre lo amé y que siempre lo voy a amar”, dice una madre que recuperó las esperanzas gracias a la organización y trabajo junto a otras personas que buscan.

Luego de ese primer episodio en el colegio, en el cual le dijeron que era adoptada, la mamá de Susana le mostró la partida de nacimiento, otra documentación e infinidad de fotos de ella de bebé, pero ninguna del embarazo. “Yo veía en mi mamá el sufrimiento y el terror”, dice. Toda su familia le insistía con que se fijara lo parecida que era a ellos. “Pero en realidad te pareces porque copiás gestos”, dice. Todos sus familiares sabían de su adopción pero estaban amenazados por la propia madre de que si alguno hablaba, nunca más las verían porque se irían de la ciudad. Se había generado un pacto de silencio. Susana tuvo que esperar a que sus padres murieran para poder saber un poco más de su verdadero origen. El tiempo pasa y quizá es cada vez más difícil. “Yo quiero saber, soy la primera defensora de la verdad y me parece que me la debo. Que es mi derecho y que como mamá se lo debo a mis hijos y nietos. Pero si hay un derecho que tiene un período, estamos en problemas. Así como existió la CONADEP, deberíamos tener un lugar también para hacer un registro, realizarnos análisis y hacer un banco de datos”.

Silvia reconoce: “Si bien fue un delito lo que hizo mi vieja, lo hizo con amor. No podemos decir que me apropió con odio como hicieron muchos militares. Pero, además, principalmente vos tenés una persona que hizo guita con eso, que es una partera”. Entonces, concluye, “la Justicia no está siendo justa, está inclinándose para el lado que le conviene”

A pesar de todo, Silvia resalta que saber la verdad es más importante que la justicia. No le sirve que vaya presa la partera si no logra saber qué le pasó a su mamá biológica, por qué y cómo estuvo tres meses viviendo en su casa cuando, según le explicaron, tenía otros dos hijos. “La justicia real es esa –dice-: saber la verdad, aunque sea feísima como que me hayan querido abortar y no pudieron.” Para ella, el Estado debe hacerse cargo porque es responsable. Para facilitarlo, propone un período de amnistía para que la gente pueda hablar sin miedo a represalias. La gran mayoría de los niños apropiados fueron a parar a familias acomodadas de la ciudad o con llegada al poder. Entonces, explica Silvia, “esto es un problema social que abarca todas las esferas pero si vos sanás la parte social, ayudás a sacar un peso de encima, a encontrar la verdad”. Para ella, animarse a buscar es abrir la puerta de The Truman Show, lo que está afuera y es verdadero. “Yo busco un origen biológico, una historia. Mi vieja siempre va a ser mi vieja”, dice esperanzada. Saber la verdad le daría tranquilidad, una certeza de algo.

J. recuerda que el día que le contaron el nombre de su madre biológica, salió corriendo. “Llovía –dice-. Pero corrí, con la liberación de la culpa”. Corría, se mojaba y se preguntaba, “de qué puede ser culpable un bebé.

Actualizada 05/09/2017

Sep 5, 2017 | Comunidad

Las deportistas paralímpicas Mariana Gallo y Ana Bernasconi fueron obligadas a bajar del avión que las llevaba a Río de Janeiro, el 18 de julio pasado, bajo el argumento de que no podían viajar sin un familiar que las acompañe. A pesar de que los pasajeros del mismo vuelo se ofrecieron a asistirlas como acompañantes, la negativa de la empresa fue tajante y las dos mujeres tuvieron que esperar hasta el día siguiente para concretar su vuelo. A partir de ese caso, la ONG Acceso Ya trabaja en un proyecto de ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad motriz.

Tanto Mariana, que es remera, como Ana, nadadora, habían comprado el pasaje en abril y habían llenado un formulario donde informaban su dificultad y solicitaban asistencia para subir a la aeronave. El embarque transcurrió de manera normal en el aeropuerto de Ezeiza: “A la puerta te llevan en una silla que es muy angostita, que es la que pasa por el pasillo del avión, te suben con eso y vos te sentás en el asiento”, explicó Mariana. Sin embargo, una vez en sus lugares, el personal de la compañía les comunicó que debían descender del vehículo.

La principal razón a la que recurrían los empleados de Aerolíneas Argentinas era que las mujeres se encontraban solas, sin compañía de un familiar que pudiera asistirlas. “Muchos de los pasajeros que estaban cerca nuestro dijeron: ‘Nos hacemos cargo nosotros’”. No obstante, la decisión parecía ya estar tomada por la jefa de cabina, quien se acercó e insistió en que las muchachas se bajaran del avión. “Fue una conversación muy áspera, muy tensa”, recordó Mariana y agregó: “”No hubo lugar para la conversación y como consecuencia, tuvimos que bajarnos del avión”.

Mariana Gallo, remera paralímpica que fue bajada de un avión de Aerolíneas Argentinas por no poder viajar con un familiar a cargo.

El vuelo fue reprogramado para el día siguiente en Aeroparque pero no sin menos inconvenientes.”Necesitan un acompañante”, insistieron desde la empresa, a lo que las dos amigas respondieron: “Nos vamos de vacaciones, no tenemos a nadie que nos acompañe ni queremos ir con nadie”. Después de varias idas y vueltas, la compañía puso a disposición de las chicas un médico que constatase su adaptabilidad para viajar a través de una hoja de información médica. Esta última, conocida como MEDIF, es exigida a aquellas personas consideradas por la empresa como “casos médicos”, es decir, aquellos pasajeros que al momento de realizar el vuelo padecen o han padecido algunas enfermedades agudas, que han sufrido internaciones o han atravesado cirugías recientes, maniobras invasivas, que presentan descompensaciones o reagudizaciones de afecciones crónicas, según informa el sitio web de la compañía.

La abogada Mariela Tesler, miembro de Acceso Ya, ONG a la que recurrieron las damnificadas, explicó: “Si las personas con discapacidad son autónomas, entonces califican como “casos no médicos”, y tienen derecho a viajar por sí mismas sin necesidad de hacerlo con un acompañante”.

Ambas pasajeras ya iniciaron medidas legales contra la compañía a fin de defender sus derechos. La denuncia se realizó ante el INADI, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También tramitan un reclamo judicial. Tesler planteó: “La decisión de la empresa de hacerlas descender del avión y no haberles permitido viajar por la sola condición de tener una discapacidad motriz, resulta a todas luces arbitraria y constituye un trato discriminatorio en los términos del art. 1º de la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios”.

Lo que puede resultar curioso es que tanto Ana como Mariana ya habían viajado por Aerolíneas Argentinas en otras oportunidades y nunca se les había exigido hacerlo en compañía. “Hice un vuelo a EEUU, que son varias horas, y la jefa de cabina me preguntó si podía movilizarme por mi cuenta y que en todo caso había una silla angosta para que lo pudiera hacer”, afirmó Mariana. El viaje de estas deportistas paralímpicas no finalizó sin menos contradicciones: “A la vuelta viajamos bien pero nos cambiaron de compañía sin avisarnos”, detalló.

Actualmente, el equipo de legales de Acceso Ya, junto al Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja en un proyecto de ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad motriz. En una primera instancia será evaluado ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados: “La idea es presentarlo entre el mes de noviembre y diciembre, después de las elecciones”, aseguró Tesler. Entre otras cosas, la iniciativa se encargará de definir ciertos conceptos que hoy se presentan ambiguos, basándose en los tratados internacionales de derecho, y tendrá como propósito aclarar “cuáles son los casos en los que es necesario viajar con un acompañante y cuáles no”, se explayó la abogada.

Si bien el caso de Mariana Gallo y Ana Bernasconi fue un disparador de esta iniciativa, no es el único de negación al acceso de transporte aéreo en la Argentina. Acceso Ya nació en 2001 a raíz de que la aerolínea Southern Winds había impedido que pasajeros usuarios de silla de ruedas tomaran un vuelo por considerarlos incapacitados para viajar sin acompañante. Como no existe una ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad, “las empresas se rigen discrecionalmente por normas internas como son los Manuales Comerciales de Pasajeros viajando con asistencia especial y protocolos internos de actuación para estos casos”, explicó Tesler. Por eso, además de exigir el correcto funcionamiento de estas regulaciones, Acceso Ya se encarga de la “defensa del derecho a la accesibilidad, investigando y denunciando barreras arquitectónicas, promoviendo la total integración de las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida”. La presentación del proyecto de ley sobre el tema será un paso más en ese sentido.

Actualizado 5/9/2017

Ago 30, 2017 | Comunidad

Los docentes de idiomas de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde hace dos meses están reunidos en la «Asamblea de idiomas en lucha», ya que una resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires los había traspasado del Área Curricular de Materias Especiales, regida por el estatuto docente, a la Gerencia Operativa del Ministerio, en la que los maestros quedaban fuera del reglamento que los regula y protege. A partir de los reclamos de los docentes, hubo modificaciones de la situación que aún resultan confusas, ya que la fragmentación del área de idioma continúa, lo que afecta, no sólo al trabajo pedagógico, sino también las relaciones laborales.

La semana pasada los docentes de idiomas marcharon junto a los gremios Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Ademys desde el Ministerio hasta el Congreso de la Nación, por varios motivos: además del rechazo al traslado de los idiomas, a un área de gestión no pedagógica; también manifestaron su preocupación ante la reforma escolar llamada «Escuela Secundaria del Futuro», ya que para los docentes implica una flexibilización laboral encubierta para los alumnos y la reducción de contenidos académicos. Los trabajadores de la educación de la Ciudad también reclamaron una nueva paritaria y pidieron “aparición con vida de Santiago Maldonado”, el joven que fue visto por última vez en la represión ejercida por la Gendarmería, el 1º agosto en la comunidad mapuche de Cushamen, en el norte de Chubut.

«Si nos traspasan, podríamos perder los derechos del estatuto docente, no sabríamos cuál es nuestro convenio de trabajo, ya que la Gerencia Operativa no está bajo la órbita del estatuto. También perderíamos la posibilidad de concursar para cargos de jerarquía», explica Gabriela González, Secretaria en el CECIE Nº 23, Escuela Nº2 del Distrito Escolar 18. Los cargos de jerarquía son aquellos que supervisan la práctica docente de cada materia. Al pasar a formar parte de la Gerencia Operativa, como no rige el estatuto, no se sabe de qué manera se reañizarán esos nombramientos.

Gabriela Pattacini, supervisora de inglés, explica que esto tiene una implicancia fuerte en lo pedagógico, ya que los docentes, al concursar para los cargos, cuentan con un conocimiento cabal del sistema, las prácticas, la inmersión en el campo y el trabajo de los demás docentes. Dice además, que en la Gerencia Operativa, al no regir los concursos, podría habilitarse a que el Ministerio designara los supervisores, incluso que no sean del sistema.

“El gobierno en principio dice que no va a cambiar la relación laboral. Pero entonces no vemos la necesidad del traspaso”, dijo Mariano Denegris, Secretario de Prensa de UTE.

El Ministerio dio marcha atrás y emitió una modificatoria a la resolución, en la que aclara que no se modificará el funcionamiento ni los derechos de los trabajadores, aunque los docentes de idioma quedaron en el área de Operatoria de Gestión. Por eso hay dudas respecto a la fragmentación que se da en el área . «Hay un vacío respecto a cuál es el convenio de la gente que queda por fuera del estatuto. Queda a discreción de la autoridad competente de cada momento. Por más que ahora la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, nos haya aclarado que no se modifica en nada, si la ministra en algún momento se va y viene otra persona a ejercer el cargo, al no regir el estatuto, queda en el voluntarismo de la autoridad competente de cada momento cumplir la normativa», explicó Gabriela Pattacini. Mariano Denegris, Secretario de Prensa de UTE, dijo al respecto: «El gobierno en principio dice que no va a cambiar la relación laboral. Pero entonces no vemos la necesidad del traspaso».

Respecto a la reforma «Escuela Secundaria del Futuro», según la resolución 2376-E/2016 se busca realizar alfabetización digital, a partir de proponer áreas de conocimiento en robótica, programación e idiomas a distancia. Sin embargo, los docentes explican que se quiere cambiar la modalidad, que sean cuatro años y que el quinto año los chicos hagan pasantías en empresas. Además, un problema que advierten es que varias de las escuelas designadas como piloto aún están transitando la reforma anterior, la Nueva Escuela Secundaria (NES), como es el caso del Liceo Nº9 Santiago Derqui. A los directivos de la escuela aún no les han explicado cómo se llevaría cabo la reforma y sólo saben que tendrán una segunda reunión el próximo mes donde les explicarán en qué consistirá. Wenscelao Costa Díaz, docente de la escuela 17 del distrito 9, opinó: «Esto quita contenidos a las materias, y además es flexibilización laboral para los alumnos porque son pasantías mal pagas y sin indemnización en caso de despido». Por su parte, los docentes de idiomas van a continuar en la “Asamblea de Idiomas en Lucha” y haciendo visible el problema en las movilizaciones.

Actualizada 30/08/2017

Ago 30, 2017 | Vidas políticas

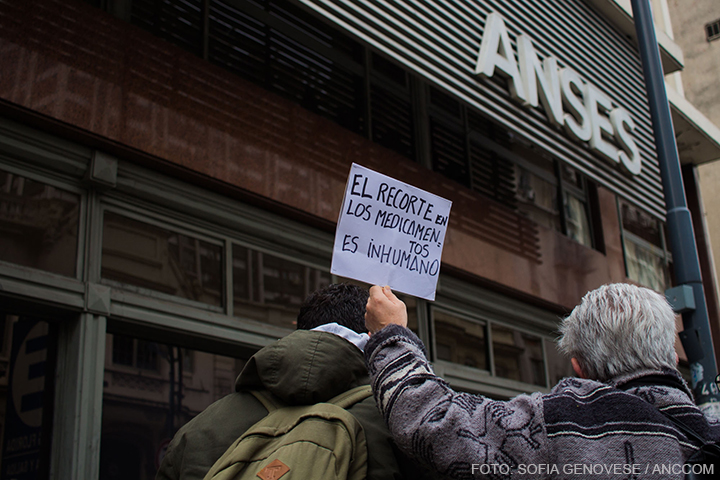

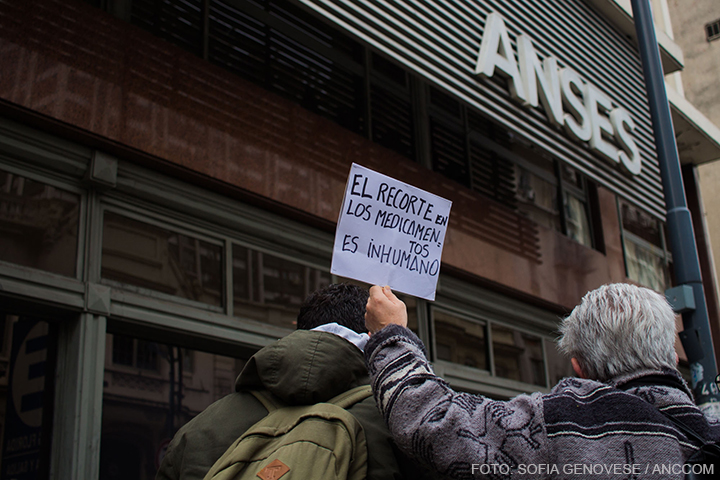

Jubilados y pensionados empiezan a organizarse y realizar actividades, marchas y encuentros en pos de visibilizar una situación que califican como muy grave. Una vez más, como en épocas de la recordada Norma Plá, los adultos mayores necesitan hacerse ver y escuchar. Reclaman, principalmente, por la quita de descuentos en medicamentos y la reducción de prestaciones por parte del PAMI, además de por los aumentos generales de precios y de tarifas de servicios públicos.

“Yo podía ahorrar”, dice Hebe, mientras camina junto a un grupo de 80 o 100 compañeras y compañeros jubilados frente a la Pirámide de Mayo. “Pese a cobrar 6.030 pesos igual que ahora, yo antes podía guardar algo”, cuenta. Y agrega: “Tengo un hijo desocupado y mi marido, que es masajista, tiene muy pocos pacientes, así que ya veo que voy a tener que sostener la casa, como en la época de Menem que sostenía con 150 pesos a toda la familia desocupada”.

Patricia la observa desde unos ojos clarísimos y la apoya: “Encima vas a sacarte sangre al lugar de siempre y te encontrás con que no tenés más la prestación. Por eso nos manifestamos acá, porque nunca estuvimos bien pero ahora estamos peor, no solo económicamente sino por el maltrato”. Hebe vuelve a tomar la palabra para agregar que muchos suponen que el jubilado tiene tiempo libre: “Pero nos jubilamos para disfrutar de la jubilación, no para padecerla”. El Frente de Personas Mayores, Jubilados En Lucha y varios autoconvocados de centros de jubilados barriales se han articulado para llevar adelante distintas protestas ante la situación económica que padecen.

Jubilados y pensionados empiezan a organizarse y reclamar por la quita de descuentos en medicamentos y la reducción de prestaciones por parte del PAMI.

Consultada sobre la situación de quienes viven de los haberes jubilatorios, la diputada por el Frente Renovador, Mirta Tundis, atenta a temas previsionales desde siempre, sostiene que el sector nunca estuvo tan mal como ahora. “Veo jubilados angustiados en todo el país, pero últimamente están enojados, irritados”, comenta. “Una señora en Laferrere me contó que le quitaron los medicamentos gratuitos porque el marido tiene un autito que usa para trabajar como remís. Y con estos precios no llegan a mitad de mes”, relata. Para Tundis, el problema reside en las políticas de ajuste que implementa el gobierno. Y sostiene: “Macri y sus ministros son gente que viene de manejar empresas y solamente ven números. Recibieron un país con muchos problemas, pero después de dos años no pueden hablar de la herencia recibida. Achicar gastos en adultos mayores es realmente un genocidio”.

Si bien el bloque del Frente Renovador que integra votó a favor de la Ley de Reparación Histórica impulsada por Cambiemos, Tundis dice haber aclarado que no era ninguna reparación, sino un ajuste administrativo. Y añade: “Llega a dos millones de jubilados, pero hay casi siete millones, y además algunos reciben diez pesos de aumento, nada más”.

Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, comenta que la canasta básica del jubilado, que se calcula desde hace diez años, arroja, con precios de abril último, una necesidad mensual de 16.137 pesos, mientras el haber mínimo es de 6.400 pesos. “El desfasaje es enorme, el haber no llega a cubrir el 40% de la canasta”, precisa. Y denuncia que “hoy hay explotación laboral de adultos mayores. Gente de edad muy avanzada está haciendo tareas penosas, riesgosas, nocturnas para completar un salario digno”. Con respecto a la reparación histórica, sostiene que no es una ley de seguridad social, sino una medida macroeconómica, porque “estaban deseosos de votar el blanqueo”. “El sector recibe plata para reactivar un poco el consumo, pero no resuelve nada del sistema previsional. A algunos ese aumento les alcanza para comprar un kilo de azúcar, no mucho más”, dice. En ese sentido, el presidente Mauricio Macri anunció un aumento del 13 % en las jubilaciones, a todas luces muy magro en función de las necesidades del sector. Cabe recordar que dicho incremento se basa en la Ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada en 2008.

“El desfasaje es enorme, el haber no llega a cubrir el 40% de la canasta”, precisó Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

En Plaza de Mayo, María Cristina, abogada jubilada, se queja de que los remedios han aumentado 200% mientras el haber lo hizo en forma imperceptible. “La situación de PAMI es muy dolorosa. Tengo una amiga que tiene un tumor en la mama y todavía no le han dado el turno para la biopsia”, reclama. Y agrega: “Hemos decidido organizarnos en comunas, no solamente acá sino en La Plata. Exigimos la restitución de nuestros derechos y que no nos quiten ninguno más. Vamos a morir el día que Dios quiera, no el día que el actual gobierno lo decida por quitarnos los medicamentos”, concluye.

Delia se acerca y, efusiva, cuenta que no solo está preocupada por el presente sino por el futuro. “Están vaciando ANSES, y los perjudicados no son solo los jubilados actuales sino mis compañeras de trabajo que dejé hace dos años cuando me jubilé. Ellas, cuando se retiren, van a recibir monedas, es patética la situación”, evalúa. Y calcula: “Yo en un año perdí alrededor de un 18% de mi ingreso. ¿Sabés qué? El 18% de poco es mucho”.

Respecto de su agrupación denominada Frente de Personas Mayores, Patricia relata que muchas personas se acercan cuando los ve reunidos: “Impacta gente mayor, toda junta. Mirá nuestra compañera, viene con el bastón y todo”. Elsa, la compañera a la que se refiere, bromea: “Cuando llegué a la plaza lo escondí, a ver si piensan que vengo con un palo y encima me detienen”. Todas se ríen y demuestran que, si bien han perdido mucho, no han perdido el humor y, mucho menos, la dignidad.

Actualizado 29/08/2017.

Ago 23, 2017 | Culturas

Red Puna es una asociación conformada por treinta y dos organizaciones de comunidades aborígenes, campesinos y artesanas de la Puna y Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. Se unieron en 1995 con el fin común de luchar para cambiar la realidad en que viven, generar conciencia ambiental y una transformación de las estructuras de la sociedad argentina que continúa excluyéndolos y negándoles la soberanía de la tierra que los vio nacer. Son más de dos mil familias que llevan una vida sustentable basada en el esfuerzo del trabajo diario, el respeto por la naturaleza y el resto de los hombres. Entre las actividades que realizan se encuentran la producción agrícola, la cría de animales, la comercialización de carnes de llama, hilados, tejidos y artesanías. Red Puna no sólo se limita a la producción, sino que posee áreas de formación, capacitación e intercambio. En el marco de la Tercera Bienal que realizó la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires (FADU), el pasado viernes la Asociación visitó la institución para presentar un programa de residencias para los alumnos de la Carrera de Diseño que se desarrollará en el 2018.

Eugenia Gutiérrez es jujeña, trabaja hace más de treinta años elaborando artesanías y actualmente es la presidenta de la Cooperativa La PUNHA Integrada (Por Un Nuevo Hombre Americano). Fue una de las fundadoras de Red Puna de la cual es coordinadora. “Antes de Red Puna la mayoría de nosotros ya estábamos alineados en diferentes organizaciones. Los líderes de esas agrupaciones nos unimos en una red porque perseguíamos los mismos objetivos: el cuidado del medio ambiente, el reclamo por las tierras que nos fueron expropiadas y los títulos que el gobierno nos niega”, explicó Eugenia. La Red Puna funciona de manera horizontal y democrática con un cronograma de reuniones en donde discuten y toman las decisiones entre todos. “Tenemos reuniones mensuales en Red Puna, que se hacen en Tilcara, Abra Pampa o en La Quiaca, vamos rotando”, contó Estela Martínez, otra de sus miembros. “Fijamos los puntos estratégicos, objetivos a largo y corto plazo”, agregó Eugenia.

En la Red Puna los objetivos son comunes: el cuidado del medio ambiente, el reclamo por las tierras expropiadas y los títulos que el gobierno les niega.

En los comienzos de la Red Puna los técnicos, agrónomos e ingenieros de la Asociación para la Producción Integral (API) asesoraron a los miembros sobre cómo mejorar el trabajo con el empleo de técnicas más eficientes, también sobre cuestiones legales y económicas. “Con el tiempo, los API -como los llama Eugenia- hicieron su propio camino porque como son técnicos consiguieron otros trabajos en las distintas provincias. Pero nosotros ya quedamos formados y tuvimos mucha capacitación”, dijo Eugenia con añoranza. En Red Puna siempre quieren mejorar y por eso buscan nutrirse de aquellos profesionales que se acercan a sus organizaciones. “Nosotros no tenemos la escuela ni la universidad cerca, pero seguimos aprendiendo para poder defender nuestros derechos”, remarcó.

“Red Puna sostiene valores como el trabajo social y el respeto entre pares. Nos ponemos de acuerdo sin pisotear al otro porque sé más, la escucha y el diálogo son muy importantes para lograrlo”, destacó Eugenia mientras observaba a sus compañeras detrás de los puestos que exhibían sus artesanías al público. “Poder sostener nuestra cultura y salir adelante con el empleo de los recursos naturales de nuestra zona es nuestro propósito. Pero lo hacemos con respeto, porque cuando sacamos la planta lo hacemos racionalmente, no deforestamos y dejamos un campo que luego no pueda proveer de oxígeno para el medioambiente”, explicó la fundadora, indignada ante la escasez de políticas de protección ambiental.

La Red Puna está conformada por treinta y dos organizaciones de comunidades aborígenes.

Un potencial cliente se acercó al puesto que atendía Eugenia, quien le explicó que sus productos se diferencian de los industriales por la forma en que los hacen. “Lo que elaboramos es algo autóctono y único. Nuestras prendas tienen un trabajo manual y artesanal”, subrayó Eugenia con orgullo. Lo cierto es que a las tejedoras les lleva un día entero confeccionar diez mantas, mientras que la fábrica puede producir más de mil al día. “El producto de fábrica se hace con otro hilo, mezclado con una fibra sintética. Nosotras trabajamos con todo material natural, utilizamos pelo de llama que nosotras mismas criamos y le damos tintes naturales. Lo nuestro tiene otros valores, tiene historia”, agregó Eugenia mientras acariciaba unas suaves bufandas tejidas a mano de colores brillantes. Estela Martínez es de la comunidad aborigen de Escobar Tres Cerritos y miembro de la Asociación de Pequeños Productores de la Puna desde hace veinte años. “La elaboración del producto la hacemos desde cero. Yo soy criadora de llamas, las esquilo, después hago el hilo y por último elaboro las prendas”, detalló Estela. Siempre estuvo en contacto con la naturaleza y los animales. Aprendió el oficio cuando era una niña viendo a sus abuelos y a su madre. “Ellos vivían de eso y ahora yo también. Pero mis hijos no heredaron eso. Ellos estudian, les gusta más el pueblo, por eso se fueron a La Quiaca”, contó con tristeza. Estela espera que tal vez sus nietos retomen la tradición. Ella no piensa dejar el campo porque dice que criar llamas es su vida. Sin embargo, si se presenta la oportunidad de venir a Buenos Aires, por un tiempo, para incorporar conocimientos que mejoren su labor, está predispuesta para hacerlo.

Verónica Pasa es de la Quebrada de Humahuaca e ingresó en el 2002 a la Red Puna, a través del área de jóvenes, pero conoció la organización a partir de un taller de género sobre tejido. “En mi comunidad siempre me juntaba con señoras grandes que participaban del taller. En ese momento, estaba cobrando un plan y me exigían que realizase algún proyecto productivo, entonces empecé a hilar y después a tejer. Más tarde me uní al espacio de artesanía”, contó Verónica. La inquietud, el querer mejorar y progresar la motivó a seguir adelante con el proyecto. Ahora es una de las coordinadoras en el área de venta. “Desde chica aprendí a tejer porque mi padre era telero y mi madre hilaba, hacíamos alfombras y chalecos. Era una tradición en mi familia, pero necesitaba un impulso. Cuando era joven no tenía tanta necesidad, pero cuando fui mamá, me vi en la necesidad de generar un ingreso. Busqué la forma de trabajar sin descuidar a mis hijos, mientras hilo o tejo los puedo tener a mi lado”, reflexionó. El relato fue interrumpido por una señora que se acercó para preguntar por un cuello y unos gorritos. Tras concretar la venta, Verónica prosiguió: “Mis hijos tienen diez y trece años, son chiquitos. Hoy no sé si quiero que sigan con la tradición, prefiero que estudien. Yo terminé de grande la secundaria y no me gustaría eso para ellos”. Para Verónica, sus compañeras también son una motivación. Muchas de ellas son mamás solteras que necesitan una mano y está siempre dispuesta a ayudarlas. “Quiero estar con ellas y serles útil. La necesidad te obliga a formar un grupo y a apoyarnos entre nosotras. Actualmente somos diez chicas que nos reunimos todos los miércoles para intercambiar conocimientos y consejos. Tenemos catálogos con moldes que vamos construyendo entre todas, vamos mejorando la calidad de nuestros productos, enseñamos a teñir a las que no saben para que puedan hacerlo solas cuando algún cliente le pida determinado color, nos vamos capacitando todo el tiempo, no es que nos la sabemos todas”, contó con una sonrisa que sostuvo durante toda la conversación. Para Verónica no existe la competencia son sus pares, pero sí con la mercadería que viene importada del Perú, porque es más barata.

«La necesidad te obliga a formar un grupo y a apoyarnos entre nosotras».

Nélida Aurora Arequín es una mujer callada y tímida, pero con toda una vida de experiencia en artesanías. Trabaja hace ocho años con la Red Puna, pero desde muy chica aprendió el oficio. “Mis padres han sido criadores y mi abuelita tejedora. Un poco me enseñaron ellos, otro poco aprendí viéndolos y también me capacité”, narró mientras preparaba los ingredientes y los recipientes que se utilizaron más tarde en el taller de tintes naturales. Conoció Red Puna a través de Langosta, una comunidad indígena de la cual es parte. “Me gusta tejer y el tejido lo tomé como lo nuestro. Hacer este trabajo significa no perder la tradición, pero también es nuestro sustento de vida”, concluyó.

Martín Churba es un diseñador que trabaja en moda y textil hace veinte años. Conoció Red Puna hace diez años en un viaje turístico al Norte del País a través de Liliana Martínez, que estaba realizando un trabajo de campo en Tilcara para atender el estado de urgencia de los habitantes, producto de la lejanía que les impedía desarrollarse económicamente. “Cuando me encontré con esta organización, sus integrantes estaban muy seguros de qué era lo que querían y qué necesitaban para lograrlo. Yo pasé por una especie de taller y por casualidad me encontré con una reunión mensual que llevan a cabo para ordenar su trabajo y me preguntaron si yo era diseñador. Cuando les respondí que sí enseguida me plantearon que necesitaban un diseñador para mejorar la calidad de las artesanías que elaboraban y revalorizarlas”, contó Churba. Red Puna había presentado un proyecto para hacer cursos de capacitación al Ministerio de Desarrollo Social pero les exigían una currícula para su financiamiento, con ayuda de profesionales de distintas disciplinas se presentaron, pero no prosperó. Finalmente pudieron sacar adelante el proyecto de capacitación con el apoyo de fondos internacionales después de que Red Puna se presentara en un concurso y quedara seleccionada. Los financistas apostaron por la organización y decidieron que en lugar de ser un año de capacitación fueran tres. Las áreas en las que se focalizaron fueron diagnóstico y resolución de problemas urgentes; capacitación en técnicas y marketing y comercialización. “Hoy se puede decir que Red Puna es una organización independiente de nosotros y de todo, son ellos los que toman las decisiones, diseñan, producen y tienen dos locales para la comercialización de sus productos”, dijo Churba.

“Red Puna sostiene valores como el trabajo social y el respeto entre pares», destacó una de las integrantes.

La mujer en la red

Liliana Martínez, ingeniera agrónoma y partícipe de Red Puna explicó que decidieron armar un área de género porque querían formar una sociedad más justa. “Empezamos a trabajar las relaciones de desigualdad entre varones y mujeres al interior de esas organizaciones. Pronto las mujeres se fueron empoderando y actualmente son dirigentes de la red. En el camino nos dimos cuenta de que faltaba algo, la pata económica. Todas ellas esquilan, hilan, tejen y querían mejorar sus artesanías. Los precios eran muy bajos y las ventas no mejoraban. En ese punto nos encontramos con Churba. El trabajo que realizamos en conjunto fue muy construido, conversado y a la medida de las necesidades de la gente, así desarrollamos un plan para revalorizar la labor de las artesanas y fue la manera de hacer el proyecto de todos y todas”, explicó Liliana.

“Hemos ido empoderándonos de nuestros lugares, muchas de nosotras somos dirigentes. Si tenemos que viajar lo hacemos, estamos dispuestas a enfrentarnos a la vida. Cuando nos capacitamos desde el área de género no sólo lo hacemos para el trabajo, sino también para nuestra familia, para criar mejor a nuestros hijos. Si no sos feliz en el trabajo es porque no sos feliz en tu familia y tu familia es primero”, reflexionó Eugenia que cumplió 56 años y hace treinta que realiza un trabajo social con la Cooperativa PUNHA. “Antes era diferente. Puedo contarlo desde mi propia experiencia. A los 20 años yo no podía ni hablar con la gente, me agachaba, no la miraba a los ojos. La gente allá en la Puna es muy sumisa y por eso la estamos preparando, no es que carezcan de valores, sino que nuestra cultura misma es así. Nuestros padres y abuelos fueron muy duros, nos decían mejor quedate callada y la situación que vivieron nuestros antepasados con los terratenientes, también nos hizo ser como somos. Pero hoy es diferente, jamás pensé que iba a ser capaz de estar frente a un micrófono, ahora sí”, sintetizó Eugenia con una mirada fuerte y con voz firme después de dar una conferencia junto a Churba en la FADU.

Conservación del patrimonio

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) junto a Red Puna y el diseñador Martín Churba se encuentran proyectando un programa de intercambio para alumnos y docentes de la Facultad de Diseño y Arquitectura (FADU) que se desarrollará el próximo año.

“Son los artistas de ayer los que financian a los de hoy. Estamos muy contentos de la presencia de Red Puna en la Bienal y esperamos que a raíz del programa se pueda generar espacios de encuentro entre el mundo de las artesanías, el diseño y el patrimonio, promovido a través de las residencias artísticas y los espacios de intercambio entre las distintas disciplinas”, explicó Carolina Biquard, presidenta del FNA en la Bienal de Diseño organizada por la FADU.

Entre las actividades que realizan, las artesanías son más más visibles.

Eugenia también habló sobre las residencias: “Somos una organización que siempre tuvo las puertas abiertas, hemos hecho muchas pasantías con el Movimiento Campesino Indígena desde las distintas universidades. Churba fue también una gran influencia para que decidiéramos hacer este programa de residencias con los estudiantes de Diseño (FADU) ya que nos puso en contacto con muchos diseñadores en otras ocasiones. Seguramente los estudiantes puedan obtener de nosotros la experiencia de hacer algo de una forma en las que nunca se deben haber imaginado que se podía realizar y principalmente un trabajo a tierra, directo. A su vez, nosotros esperamos aprender de ellos la teoría y la técnica para poder llevarla luego a la práctica. Si nosotros le damos una mano y ellos nos dan otra, sé que todos podemos salir adelante.”

“Yo me encontré con Red Puna a partir de una pasantía que realizábamos con los alumnos de la Facultad de Agronomía. Consideramos que es muy rico que la universidad se acerque a otro campo distinto al que está acostumbrada. Todos esos años de convivencia y aprendizaje dentro de la Red Puna fueron lo que nos motivó a organizar este programa de residencia con los estudiantes de la FADU. Creo que el proyecto les permitirá a los alumnos, mientras se están formando, conocer otras realidades, obtener otros saberes como los de los artesanos y así enriquecer su carrera y trayectoria como diseñadores. Por su parte, el alumnado y los docentes pueden brindarles ciertos conocimientos más teóricos y de técnica, miradas distintas sobre el mundo de la moda, generando así un intercambio”, expresó Liliana Martínez.

Priscila es una investigadora de puntos de telar mexicana que hizo una residencia en Red Puna tras haber sido contactada por Churba para enseñarle sus técnicas a las tejedoras. “Cuando me pidieron que fuera a mostrar a los teleros de Jujuy lo que yo hacía, me quedé en shock porque no sabía qué le iba a poder brindar a ellos. Tuve miedo de violentarlos porque era como meterme donde no me llamaban. Luego me encontré con que ellos tienen toda esa cultura y son unos teleros impresionantes, son maestros que manejan el telar desde que nacieron. Observé mucho sus técnicas que van pasando de generación en generación. Y aunque es cierto que en una parte de su historia todo eso se truncó, ahora están intentando recuperarla. Lo que yo aprendí de ellos fue muchísimo más de lo que yo les enseñé. Son personas que aprenden muy rápido y siempre te piden más. Esta retroalimentación entre comunidades es muy importante para los estudiantes, para los miembros de la red y para el país en los tiempos que corren. Es importante que todos entiendan que esto no es un hobby, que es un oficio y pueden hacer de eso una salida laboral”, reflexionó Priscila.

En los comienzos de la Red los técnicos, agrónomos e ingenieros de la Asociación para la Producción Integral (API) asesoraron a los miembros sobre cómo mejorar el trabajo con el empleo de técnicas más eficientes, también sobre cuestiones legales y económicas.

Taller de tintes naturales

La presentación del proyecto de intercambio con la FADU y de acercamiento con las tejedoras de la Red Puna finalizó con un taller de tintes naturales que se llevó a cabo al aire libre. Primero formaron un semicírculo frente a dos ollas grandes llenas de agua, calentadas por dos mecheros, y un caballete en los que reposaban los ingredientes: cochinillas, semillas de achiguete, limones, ceniza, botellas cortadas como recipientes, una remera vieja que servía de colador y dos cucharas de madera para mezclar.

Las teñidoras explicaron paso por paso las técnicas ancestrales que emplean para elaborar la mezcla que da como resultado los tintes naturales que utilizan para pintar sus tejidos. Luego, todas tuvieron la oportunidad de teñir un atado de hilo de llama con ambas preparaciones para ver los resultados. Mientras penetraba el color en los hilos, las aprendices escuchaban atentamente las anécdotas que Eugenia y Verónica relataban y solo las interrumpían para hacerles preguntas al respecto. De pronto, se dio un interesante intercambio entre una de las alumnas de la Facultad y las teñidoras sobre tintes artificiales y naturales, que finalizó en una invitación a la joven para visitarlas en los talleres.

“El trabajo lleva mucho tiempo porque una vez que esquilamos al animal y lo lavamos, debemos separar pelo por pelo, retirando la cerda, que es el pelo grueso y que pica en las prendas. El pelo se esquila año por medio porque es necesario que crezca como mínimo siete centímetros. Solo sirve el pelo del lomo y los laterales. Lo que sobra lo usamos de relleno para las llamitas que hacemos de adorno”, explicaba Eugenia mientras Estela revisaba los atados. El olor que emanaban las ollas era dulzón. El color que tomaron los pelos de llama era anaranjado en aquellos atados teñidos con achiguete, y rojizos en los de chinchilla. Retiraron los hilos de las ollas, los escurrieron y enjuagaron unas cinco veces. Después los extendieron en una soga para que se secasen al sol.

Mientras se secaban los hilos, se les adelantó a los alumnos algunas condiciones para obtener la beca para la residencia en la Puna: “Para inscribirse, como el cupo es limitado, se hará un concurso en el que deberán plantear un proyecto de residencia para participar del programa. Se van a tener en cuenta desde la FADU aquellos proyectos que entiendan las diferencias culturales y de idiosincrasia. Los proyectos que planteen la activación de esas potencialidades, aquellos que demuestren querer conocer más del ambiente natural, de la artesanía de la Puna y vivir una experiencia en el lugar, serán los seleccionados. Este taller fue el inicio de este proyecto para que lo conocieran. Para fin de año esperamos haber seleccionado a las personas que harán el primer viaje. Y se estaría desarrollando en el 2018”.

Actualizado 23/08/2017