Sep 13, 2017 | Vidas políticas

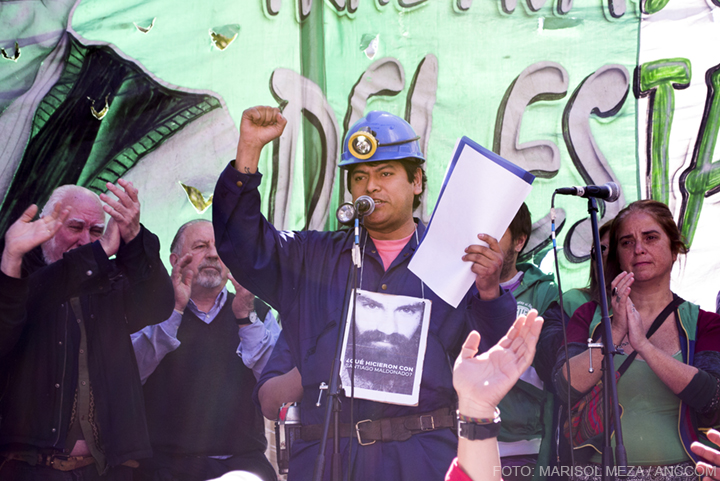

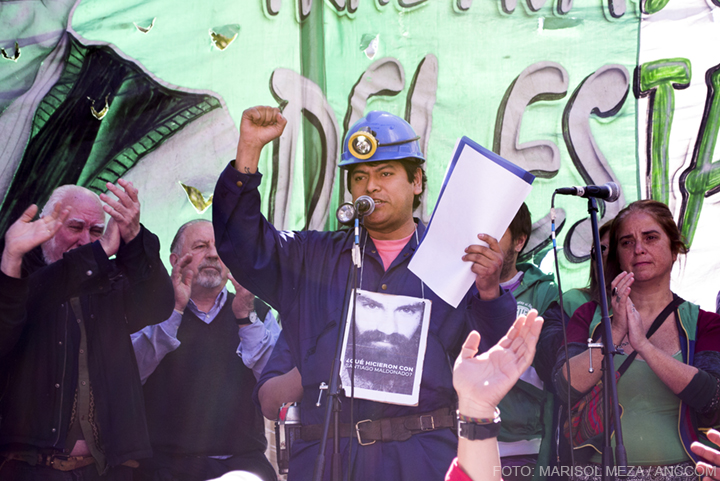

“Viajamos más de 3.000 kilómetros para hacer un reclamo contundente sobre el vaciamiento de nuestra empresa: Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. El Estado Nacional anda queriendo cerrarla a sabiendas de que las minas son la única fuente de trabajo y nos las quieren sacar”. La explicación de César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio, resuenan entre los cantos de sus compañeros frente al Congreso Nacional.

Los trabajadores del carbón llegaron este martes desde Santa Cruz a la Capital Federal para hacer oír su reclamo contra el desguace de la mina de Río Turbio frente al Parlamento. Allí recibieron el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la organización Barrial Tupac Amaru, entre otras organizaciones sindicales y sociales.

Todos exigieron “la reincorporación de los compañeros mal despedidos y estabilidad laboral, y el levantamiento del plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.

Los trabajadores del carbón llegaron este martes desde Santa Cruz a la Capital Federal para hacer oír su reclamo contra el desguace de la mina de Río Turbio frente al Parlamento.

Los trabajadores nucleados en ATE también reclamaron que “el presupuesto nacional 2018 contemple las inversiones necesarias para el normal desarrollo de la actividad minera en su conjunto”, como también la totalidad de los salarios de todos los trabajadores del yacimiento del cual dependen más de 3500 familias.

Al grito de “acá están, éstos son, los mineros del carbón”, los trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio dejaron un petitorio en las dependencias del Ministerio de Trabajo ubicadas en Callao 114. También insistieron con el reclamo para que se elimine el proyecto para flexibilizar el convenio colectivo del sector.

Allí, frente a las oficinas de la cartera laboral, los mineros realizaron un acto. “Es necesario poner a la mina de Río Turbio de pie, porque entendemos que si produce al 100 por ciento, podemos administrar energía para cuatro provincias y no tenemos que andar mendigando energía a países vecinos”, sostuvo Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Y completó: “Tiene que haber un diálogo de negociación para reincorporar a los compañeros despedidos, que sí o sí hay que discutir un presupuesto que crezca para la mina”. Además, afirmó que el reclamo supone una “responsabilidad histórica porque de esa mina no sólo dependen miles de puestos de trabajo, también la energía de la provincia y la ciudad de Río Turbio existen gracias al trabajo de estos mineros”.

“Los mineros de Río Turbio hemos viajado 3.500 km desde la provincia de Santa Cruz porque hemos sufrido un parate total en la mina», explicó Adonis Rojas, delegado de base ATE Río Turbio.

“Hacemos responsable pública y directamente a Mauricio Macri de lo que les pueda pasar adentro de la mina a los obreros, porque la persecución que están sufriendo es muy grave, y nuestros compañeros se juegan la vida todos los días, 2.500 metros bajo tierra para producir carbón y así poder tener energía”, concluyó.

En diálogo con ANCCOM, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, argumentó que la defensa de la mina supone defender “patrimonio nacional”. Y destacó: “Es una de las principales fuente de trabajo de la Patagonia”.

“Nosotros no queremos la energía concebida de un negocio multinacional, nosotros no queremos la lógica de que todo funciona cuando le deja ganancia a los grandes negociadores, pero cuando le deja ganancia al país y le permite tener plan de desarrollo, no funciona”, dijo luego durante el discurso frente a los trabajadores.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, argumentó que la defensa de la mina supone defender “patrimonio nacional”. Y destacó: “Es una de las principales fuente de trabajo de la Patagonia”.

Para finalizar, Yasky gritó a viva voz: “Fuerza compañeros mineros, la CTA, y ATE van a estar con ustedes, hasta que obtengamos del gobierno una respuesta positiva, a luchar y a no bajar los brazos”.

Durante la marcha participaron varias organizaciones, y entre todas las consignas se destacó “aparición con vida del compañero Santiago Maldonado”.

“Venimos de ATE Río Turbio, tenemos una lucha constante allá en el sur, y mucho más en nuestra empresa, donde actualmente hemos tenido más de 100 despidos, hay ajustes, y retiros voluntarios. Nosotros estamos en contra de todas esas medidas. Por eso venimos a decirle a toda la República Argentina que Río Turbio vive del carbón”, le explicó a ANCCOM Matías, uno de los mineros movilizados.

César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio, estuvo presente en la marcha en la que entre todas las consignas se destacó: “aparición con vida del compañero Santiago Maldonado”.

Adonis Rojas, delegado de base de ATE-Río Turbio, también describió la situación de los trabajadores en diálogo con esta agencia: “Los mineros de Río Turbio hemos viajado 3.500 km desde la provincia de Santa Cruz porque hemos sufrido un parate total en la mina. La gota que colmó el vaso fue el despido de compañeros nuestros de la delegación Buenos Aires, es por ello que en una asamblea resolvimos la toma pacífica de la mina, y esta medida la llevaremos a cabo hasta que reincorporen a los compañeros”.

El acto finalizó con la lectura de una carta de los mineros, en agradecimiento a las organizaciones por el acompañamiento en la lucha. El texto fue leído por César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio.

Los trabajadores del carbón recibieron el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la organización Barrial Tupac Amaru, entre otras organizaciones sindicales y sociales.

Actualizado 13/09/2017.

Sep 13, 2017 | Deportes

Suenan los cascabeles de la pelota, se escucha el grito de “voy” y la indicación de “listo”. Las risas de este grupo de mujeres se oyen con mucha fuerza. Se llaman Las Ramonas y conforman uno de los cuatro equipos femeninos de fútbol ciego del país. Cada sábado, a las 10 de la mañana, entrenan en el club Banco Nación de Vicente López. Llegan al club cargadas de una energía y un entusiasmo admirables. “Jugar al fútbol para mí es sentirme libre, es lo que más me gusta, en la cancha corremos de acá para allá todo el tiempo y eso es algo que en lo cotidiano no podemos hacer y nos hace sentir espectacular”, expresa Mirna Gamarra, una de las jugadoras del equipo.

El entrenamiento comienza con ejercicios físicos, instrucciones de la entrenadora y ronda de mate. El compañerismo y la alegría son los atributos que destacan al equipo. Evelina Cabrera es la entrenadora de Las Ramonas y presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. La idea de formar el equipo surgió hace poco más de un año, cuando Mirna y Evelina se conocieron en un evento. “Siempre dirigí fútbol convencional hasta que una vez se acercó Mirna a decirme que quería entrenar, me decía que no existían equipos en Buenos Aires, y ahí empezamos” cuenta Cabrera. Si bien entrenan en Banco Nación, representan, cuando hay partidos, a una institución de Cañuelas.

El compañerismo y la alegría son los atributos que destacan al equipo.

El equipo se completa con una guía y una arquera, ambas personas con visión, que junto con la entrenadora son quienes orientan en la cancha a las jugadoras. “Estoy sorprendida y cada vez más admirada del manejo de las jugadoras, aprendo todo el tiempo de ellas”, destaca la arquera Carla Calvo. Y agrega: “Ser arquera de Las Ramonas es para mí muy enriquecedor en todo sentido, las chicas están siempre con buena onda, bien predispuestas, con ganas de seguir aprendiendo.”

Laura Lemura es otra de las jugadoras que integran el equipo. Se acercó por primera vez a un entrenamiento de Las Ramonas para acompañar a una amiga y decidió no irse más. “Hacía mucho tiempo que no hacía nada de deporte, cuando estaba en el colegio y todavía veía hice otros deportes, fútbol nunca había probado, pero cuando perdí la vista, en la adolescencia, ya no pude hacer ninguno” explica Laura. Y destaca que “el fútbol nos permite ir ganado confianza, a veces hay miedo de chocarte con la valla, con otra persona, no solo por lastimarse una misma sino también por poder lastimar a las demás, en el fútbol para ciegos es inexorable tener contacto físico con la otra persona.”

«El fútbol nos permite ir ganado confianza».

Las jugadoras destacan la importancia de seguir las indicaciones de las guías durante los partidos y de comunicarse claramente entre ellas. “Antes de empezar el partido el árbitro divide la cancha en tres partes, cada tercio tiene un guía: el llamador guía al delantero que está en el arco rival; la técnica, al mediocampo y la arquera a la defensa”, explica Mirna. “Cuando llevamos la pelota en conducción lo que nos guía es el ruido de la pelota. Cuando no tenemos la pelota en los pies tenemos que decir la palabra voy”, detalla Laura. “A mí me motiva el trabajo en equipo -agrega-, hacer deporte es también crear un grupo de pertenencia, con las chicas estrechamos lazos y eso se traslada también al trabajo en la cancha”.

En el país existen solo cuatro equipos de fútbol femenino para personas ciegas. El primero en Córdoba, el segundo en Salta y dos en Buenos Aires. El año anterior se realizaron dos competencias triangulares y Las Ramonas tuvieron la oportunidad de viajar a tierras cordobesas y salteñas. “Fueron experiencias hermosas, fantásticas e inolvidables, pasé de nunca haber jugado al fútbol a participar de un torneo, viajar, tener un equipo, compañeras y todo lo que eso te da es fabuloso” dice Gamarra.

Las jugadoras destacan la importancia de seguir las indicaciones de las guías durante los partidos y de comunicarse claramente entre ellas.

Tamara es la incorporación más reciente del equipo, empezó a entrenar hace pocas semanas. “Vine porque de la facultad en la que estudio nos mandaron a cubrir deportes, yo soy fanática del fútbol pero nunca lo había jugado, terminé probando y estoy muy contenta de haberme quedado”, cuenta entusiasmada.

Las Ramonas esperan que la actividad pueda seguir creciendo, apuestan a sumar nuevas jugadoras y a que surjan más equipos. “La idea es que con el boca en boca se vayan sumando más chicas, más equipos de distintas partes, que de a poco se vaya difundiendo la modalidad así como en un principio se difundió el fútbol femenino”, resalta la arquera Calvo.

Rodrigo Graña es el actual presidente del Club Banco Nación y destaca la importancia de la participación de Las Ramonas en el predio. “Como club consideramos que es muy importante ejercer un rol social, que todas las personas puedan sentirse incluidas en un proyecto como el que encabeza Evelina es genial”.

Las Ramonas demuestran en cada entrenamiento la libertad y el disfrute con el que viven el fútbol.

La directora técnica apuesta con dedicación y entusiasmo al proyecto y resalta: “Para mí dirigir a las chicas es prácticamente igual que dirigir en el fútbol convencional, solo tengo que tener otros cuidados y ser más atenta y específica en lo que digo. Aprendemos mutuamente y me pone muy contenta ser parte del equipo.”

Las Ramonas demuestran en cada entrenamiento la libertad y el disfrute con el que viven el fútbol. “El equipo que hemos podido formar es genial porque compartimos mucho y nos sentimos parte de un mismo proyecto. Más allá de que después tenemos que probarnos en una cancha, la experiencia que vamos viviendo mientras hacemos el camino es espectacular. Creo que a todas nos hace bien porque nos hace sentir felices” concluye Mirna.

Actualizado 13/09/2017

Sep 13, 2017 | Entrevistas

Martín Churba, el diseñador argentino reconocido en el mundo como un artista innovador en lo textil, parecía no querer alejarse ni perderse detalle de lo que las tejedoras de Red Puna estaban contando a alumnas de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, en el marco de la Tercera Bienal Nacional de Diseño, que se desarrolló del 16 al 19 de agosto, en el Pabellón III de Ciudad Universitaria. Mientras ellas echaban las semillas de achihuete junto con las cenizas, y les explicaban a las alumnas cómo hacer un tinte natural, Churba hacía preguntas como cuánto tiempo había que dejar el tinte con la lana, y remarcaba las respuestas de las tejedoras para que las alumnas fueran siguiendo el proceso. El diseñador trabaja con ellas y otros campesinos y artesanas de comunidades aborígenes de Jujuy desde 2005, cuando fue contactado para dar herramientas y agregar valor a los tejidos y artesanías que hacía la comunidad. Para ese entonces, ya hacía tres años que había empezado de manera independiente con su marca Tramando, en la que empleó a trabajadores que habían quedado desocupados en la crisis de 2001. Con esta marca empezó a exportar a Japón y, en 2014, abrió un local en Dubai.

Si bien sus estudios formales fueron las artes escénicas y el diseño gráfico, finalmente resultó un pionero de la moda: armó el primer estudio de diseño textil de la Argentina junto a Florencia Vitón (con quien trabaja en Red Puna) y Carla Bonifacio. Su inserción internacional fue en los años 90 junto a Jessica Trosman, con el emprendimiento TrosmanChurba, considerado una revolución de la moda, y que les daba empleo a personas con capacidades diferentes. Su compromiso con integrar a trabajadores al proceso productivo también se ve reflejado en la Fundación Pro-Tejer, organización sin fines de lucro que busca potenciar la industria nacional, reuniendo a los sectores de la cadena de valor de la industria textil e indumentaria. Desde su lugar de diseñador, Churba busca integrar, componer, combinar, no sólo telas, sino personas. En diálogo con ANCCOM compartió la experiencia de trabajar intercambiando experiencias con los trabajadores de Red Puna.

Generalmente el trabajo de un diseñador de indumentaria se asocia más al estilo urbano, o a la revista de moda. ¿Cómo es la experiencia de brindar herramientas para trabajadores de la Red Puna que tienen sus propios diseños?

Lo que vehiculiza esa posibilidad es el gran desafío que tienen las comunidades de incorporarse al sistema, sin perder identidad. Es un ejercicio comunicacional, un diálogo permanente. El camino era constantemente preguntarnos «¿Qué es para vos diseño? ¿Qué es para mí diseño? ¿Qué es entonces, para nosotros, diseño?», tiene que ver un poco con tomarse ese trabajo de decodificar lo que cada uno de nosotros quería expresar. Integrar su trabajo y su cultura es un desafío de ellos también, porque tienen que lograr que todos nos tomemos el trabajo de hacer esa homologación de lenguaje. Cuando vos querés ir a su cultura también tenés que integrarte. Tenés que lograr que alguien te quiera enseñar sus modos de hacer y su cultura. A ellos les pasa lo mismo. Ellos tienen que lograr puentes que homologuen ese sistema de comunicación que hay que crear.

¿Y para vos qué es el diseño?

Para mí es un proceso en el cual se eligen distintas opciones y se define un sistema de elementos. Diseñar tiene que ver con el proceso anterior a administrar esos elementos. Es como pensar antes de lo proyectual. Pensar el contexto, pensar la disposición de las cosas y de las personas. Luego viene el proceso de creación. Ese es el proceso de selección de elementos. Y luego, la narrativa final, que es eso que vos creas, y que tiene un vínculo con ese contexto que trazaste al principio.

«Cuando vos querés ir a su cultura también tenés que integrarte. Tenés que lograr que alguien te quiera enseñar sus modos de hacer y su cultura», dijo Martín Churba.

Como diseñador, integrás mucho tu trabajo con procesos que están en la trama histórica del país. ¿Cómo relacionaste el diseño con lo social?

Quizás eso tiene un poco que ver con ser uno de los primeros en la actividad, entonces le vas dando forma un poco a la disciplina. Trato de darle cierta entidad a los hechos y a las cosas a través del uso de la metáfora. Creo en que esa posibilidad hace cambios en toda la realidad.

Muchas veces, hacés referencia a tus primeros años de diseño, en los que algunos te miraban extrañados porque no estaba desarrollada la actividad en Argentina. ¿En algún momento pensaste que el oficio no iba a instalarse en el país?

Es algo que pienso todos los días. Aunque el diseño en sí, ya es una realidad. Está la Facultad y está totalmente incorporado. El diseño sí se instaló cómodamente. Tal vez la creatividad es lo que sigue peleando con la realidad. Pelea con los mercados, con la imaginación de la gente, con la libertad. La creatividad como hecho de libertad es algo en lo que siento que siempre volvemos a cero. Es una lucha constante.

¿Qué es lo que impide para vos esa creatividad?

La racionalidad, el capital, y a veces la misma academia. La creatividad la impiden todas las ideas que tienen estructuras rígidas y que no se parecen a nosotros, los seres humanos, que somos blandos, cambiantes, sensibles e inteligentes.

¿Cómo encontraste el equilibrio para aportar tus métodos de diseñador a los tejedores de la Red Puna, que a su vez tienen sus propios métodos?

Era un punto que lo discutíamos todos los días, cómo no invadir. Pero al mismo tiempo, si hay un problema que no encuentra solución, por qué vas a privar a alguien de que cambie el resultado de lo que hace, si encima no les satisface. Ellos viven en lo contemporáneo, no viven en el pasado, quieren renovarse. Nunca decimos lo que tienen que corregir y cómo. Ellos saben qué quieren corregir y te dicen lo que no les sale. Cuando ellos me conocieron me dijeron que querían mejorar su calidad y el valor percibido de sus productos para la venta.

¿Qué pensás que fue lo que más cambió en el intercambio que tuvieron con ustedes?

Las siluetas, los moldes de hule. Sirve mucho de patrón para los tejedores que quieren vender, que son la mayoría. Fue un proyecto que inventamos pensando que teníamos que armar cierta armonía de forma. Tampoco sabíamos si lo iban a incorporar porque las tejedoras decían que no medían, sino que contaban puntos. Lo que pasa es que tenían que esperar hasta el final para ver si estaba bien hecho. Era un desafío ver si habían tensado menos o por demás. Pasaron tres o cuatro años hasta que lo quisieron incorporar. Las siluetas sirvieron como un orden. Contrariamente a lo que decía antes sobre los órdenes y las estructuras, al mismo tiempo, los sistemas son geniales para brindar recursos.

¿Cómo te relacionás como persona y como diseñador con esta experiencia ?

Siempre me sentí una persona ajena a este saber cultural. Me relaciono desde el respeto. Todo este saber, como por ejemplo el teñido con tintes naturales, es algo que les pertenece, y que ellos comparten con algunos de nosotros en situaciones en las cuales se puede dar una justicia en el vínculo. La mayoría de las veces esto no es lo que sucede. En general los vínculos entre las comunidades y la gente que vive en las ciudades son asimétricas. Sentirme a la par, a pesar de tener esta diferencia cultural tan importante, fue el gran desafío. No pensar que somos lo mismo, porque cada uno tiene su cultura, que lo configura con su identidad, pero tampoco pensar que hay uno más que otro, o uno que pueda sobre el otro, sino que sea un vínculo de paridad. Desde ahí, cualquier aprendizaje es un proceso a descubrir.

«No pensar que somos lo mismo, porque cada uno tiene su cultura, que lo configura con su identidad, pero tampoco pensar que hay uno más que otro, o uno que pueda sobre el otro, sino que sea un vínculo de paridad», dijo Martín Churba.

Actualizada 12/09/2017

Sep 7, 2017 | Culturas

Amadrinada por la dibujante argentina Maitena, se presentó en La Rural la cuarta edición de Comicópolis, el festival internacional de la historieta, que incluyeron invitados como -Yoichi Takahashi, creador del famoso animé Captain Tsubasa, más conocido como Súper Campeones-, muestras de Quino y un festejo por los cuarenta años de la saga Star Wars, además de concursos y un sinfín de actividades para todos los públicos.

Iniciada el viernes pasado, Comicópolis probó suerte en La Rural, cambiando de sede, luego de haberse presentado regularmente en Tencópolis. Y si antes era una actividad de entrada era gratuita auspiciada por el Estado, ahora pasó a ser un emprendimiento privado y arancelado. En esta ocasión, Maitena fue la madrina, y se la galardonó con una muestra de sus obras: Maitena Escencial. También, entre los renombrados títulos argentinos, se montó un stand especial por los sesenta años de El Eternauta, la famosa historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, de finales de los cincuentas, obra emblemática de las sagas del comic argentino de aventura y reconocida en todo el mundo.

Dante Cardozo, de Quattro Design, stand especializado en posters, expresó a ANCCOM la ventaja del festival: “Me parece acertado que haya un evento grande del género, que contrasta con, por ejemplo, ComicCon, otro evento de renombre, más enfocado en las series y películas”.

Comicópolis no solo un encuentro entre los “grandes” y los fanáticos, sino un encuentro de iguales a iguales, unidos por una misma pasión: los comics.

Pero lo que más resaltó en la cuarta edición fue el sin fin de trabajo autodidacta, del fan para el fan, de historias de pasión y trabajo propio, haciendo de Comicópolis no solo un encuentro entre los “grandes” y los fanáticos, sino un encuentro de iguales a iguales, unidos por una misma pasión: los comics, las historietas y, por qué no, el universo de los dibujos animados.

“Hay muchos que se hicieron conocidos por Facebook,” indica Martín López, miembro del equipo organizador, mientras recorre un las mesas apiñadas que presentan productos de diversos dibujantes conocidos en el mundo virtual, como es el caso de Brunancio y Szoka. “Eso te permiten las redes: dar a conocer tu trabajo, y si pega en el público, pega”. Es cierto que, en una disciplina con tanto énfasis en lo visual como lo es el comic, las redes sociales hoy se han transformado en una herramienta fundamental para visibilizar y dar a conocer no solo el fan art, o arte de los fanáticos, sino también las producciones propias.

Claudio Aboy, ilustrador de fama internacional y cuyo trabajo con Lucasfilm lo han logrado establecer como un referente, expresa que “realmente, aunque yo no lo creyera, hay mucha gente en torno a las licencias (DC, Marvel, Lucasfim, etcétera) que están hoy mirando permanentemente los trabajos de los dibujantes. Miran dibujantes de todo el mundo, y si el estilo engancha en lo que es la forma general de la saga, siempre hay posibilidades de que surja algo”. Su trabajo es la cristalización de esa afirmación, ya que, como explicó a ANCCOM, fue contactado por Lucasfilm por sus trabajos al óleo e invitado a participar con una de sus obras. “Yo pensé que era una broma, al principio no le di bolilla”. Gracias a un insistente contacto por parte de la productora, hoy trabaja de forma fija para Lucasfilm, realizando óleos a pedido, además de trabajar para DC, entre otros.

«(El cosplay) es la materialización de la pasión de un fanático por un personaje», dijo Yami S.

Si bien las editoriales, casas de ropa y de artículos de merchandising estaban presentes, en esta edición tampoco faltaron los stands atendidos y producidos por los propios dibujantes. “Para un artista, es una gran oportunidad —opinó Gastón Mengo, dibujante y frecuentador del evento—. La calidad de producciones es muy buena en general”.

En esta perspectiva se alinea el trabajo de los cosplayers, artistas de las telas y especialistas en dar vida a los personajes a través de la producción de trajes completos, que incluyen detalles como armas, peinados y demás. Yami S. Cosplay, participante del concurso de cosplay de Comicópolis, cuyo primer premio fue un viaje a Japón en Haloween, explica que su disciplina “es la materialización de la pasión de un fanático por un personaje. Siempre que le preguntes a alguien por qué hace cosplay de tal o cual personaje te va a decir que ese personaje le gusta, lo inspira, lo alegra, lo complementa, etcétera,” explica y agrega: “Creo que es la muestra más pura de fanatismo, cuando ya comprar posters, cómics y figuras no alcanza, y tenés ganas de personificar a ese carácter que te genera algo. Y la gente de afuera también lo siente así, porque cuando te piden una foto es porque ese personaje también genera algo en el otro, y ahí está la magia de todo esto”.

Las imágenes exhibidas en el salón principal, donde se desarrolló el Mundo Cosplay, muestran el increíble trabajo autodidacta de maestros de la costura que replican a sus personajes favoritos, como el caso de Paula Vázquez y su réplica del traje de Amidala de la saga de Star Wars. Además, el evento en sí brindó especial cuidado a quienes decidieron homenajear a sus personajes favoritos, como explica Flor B, quien no participó del concurso, pero fue invitada a subir al escenario. Según su experiencia, fue muy positivo “el sector de cosplay help con máquinas de coser y demás cosas por si llegábamos a tener algún percance, sumado a amplios cambiadores exclusivos para cosplayers. Además, lo que se destacaba eran las escenografías exclusivas para sacarse fotos”.

La perspectiva a futuro, en general, es buena, como aseguraron en el stand de Quattro Design: “Están haciendo las cosas bien, y que tienen un muy buen margen para seguir creciendo y cobrar más importancia”. El resto de la feria fue una oda a la producción en papel y un festejo a los artistas: entre concursos de dibujo, un espacio dedicado a Ni Una Menos, visitantes entusiasmados que vestían túnicas de Jedi sin importarles la opinión de quienes los mirasen, merchandising hecho a mano y diseños de autor, Comicópolis fue un festín para el fanático.

Como expresó Aboy, “todo lo que se hace con ganas y que tiene cierta cuota de calidad, funciona”. Comicópolis fue la expresión máxima de que sí, efectivamente, funciona.

Actualizada 06/09/2017

Sep 7, 2017 | Comunidad

Más de dos mil estudiantes de escuelas secundarias marcharon desde el Ministerio de Educación de la Nación hasta la cartera educativa porteña para oponerse a la implementación de la “Secundaria del Futuro”, la que consideran una reforma que promueve el trabajo precario de los jóvenes, flexibiliza la labor docente y atenta contra su calidad educativa.

Los adolescentes fueron acompañados por miembros de la Defensoría del Pueblo, padres y miembros de distintos gremios docentes que buscaron proteger su integridad y su derecho a expresar su protesta. Como se convirtió en costumbre en los últimos tiempos, hubo una importante presencia policial a lo largo de todo el camino. Algunos de los efectivos estaban de civil, otros –también sin uniforme- intentaban filmar a los estudiantes. Los adultos presentes los obligaron a identificarse y apagar sus cámaras.

Mirá la fotogalería acá:

Actualizado 07/09/2017