Sep 20, 2017 | Culturas

Lo que hace años comenzó como un movimiento contracultural, hoy es parte de la vida cotidiana de miles de personas que deciden llevar en su piel un tatuaje no sólo como portador de una significación personal, sino también, como mera decoración o como un producto artístico.

“Hay gente que se tatúa porque lo toma como una moda, otras porque lo ven como un arte, otras porque tienen un motivo o una situación clave en sus vidas que quieren dejar marcada en su piel para siempre,” asegura Camila Médica, usuaria frecuente de las casas de tatuajes, con ya nueve estampas en su piel.

El tatuaje es un arte que da la posibilidad de plasmar lo que uno desea o elija de una forma permanente e infinita. Y, a su vez, da la gran responsabilidad de elegir a quién asignarle la tarea de marcar la piel. “Con esa persona -dice Camila- establecés un vínculo por depositarle tu confianza. Y viceversa, porque te contiene si tenés miedo a las agujas por primera vez o si algo más pasa, y finalmente por las horas de charla que compartís junto a esa persona cada vez que vas a tatuarte”.

Las palabras de Camila expresan de forma sencilla lo que hoy, poco a poco, se ha convertido el tatuaje. Lo que comenzó como una costumbre carcelario, siguió como movimiento relegado, como una práctica socialmente poco aceptada, hoy ha logrado irrumpir en lo más hondo de la sociedad, instalándose y ganando aceptación día tras día.

“Saber dibujar es de una enorme ayuda para el oficio», opina Román Páez.

El oficio del tatuador, muchas veces poco considerado y muchas otras olvidado, implica un perfil compuesto por numerosas variables, que rondan desde lo artístico, hasta la ética y la salud. “Hacer un tatuaje -explica Fada Venus, tatuadora con una trayectoria de más de veinte años y encargada del curso de tatuajes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA)- es una responsabilidad muy grande, no solo a nivel del profesional, sino a nivel personal: hay que poner máximo cuidado en las cuestiones sanitarias, así como también lograr que el cliente pueda salir completamente satisfecho con algo que le va a quedar por el resto de su vida.”

El tatuaje hoy es visto como un objeto de decoración en el cuerpo humano. “Ahora – señala el tatuador Mathias Lugani- en la sociedad está aceptado y establecido como una tendencia. Pero el tatuaje era una contracultura, un tabú. Falta mucha educación del público general que lo ve como un referente de estatus y no como un compromiso para toda su vida”.

Fada Venus recuerda que en sus orígenes ser tatuador no era un oficio que tuviese amplia aceptación. Dice, además, que ser mujer le agregaba otro componente, que se le dificultó la entrada a un mundo que parecía de hombres: “Hoy es mucho más fácil porque está más aceptado, hay mucha gente con tatuajes”.

Los hábitos y costumbres de las nuevas generaciones lograron que, lo que antes era una práctica relegada, hoy se convierta en un oficio como cualquier otro. En este sentido, aprender a tatuar significa aprender de tipos de máquinas, agujas, tintas y normas de seguridad. Para tener un estudio de tatuaje propio se necesita constante ejercicio, compra de equipamiento, capacitación sobre normas sanitarias a través de cursos y habilitaciones oficiales. Lo que implica un alto presupuesto desde el inicio, muchos principiantes lo solucionan con sus propios medios. Yol García, tatuador amateur, hace referencia a las “máquinas tumberas”, realizadas con motores de radio y lapiceras; Jony Díaz, otro tatuador amateur, también recuerda sus inicios con respecto al equipo: “Mi primera máquina la hice yo, es lo que sería hoy día una máquina rotativa: la fabriqué con un motor de un grabador viejo y una lapicera”.

Los últimos tiempos han presenciado el nacimiento de estudios de tatuajes que solo trabajan con diseños personalizados y originales.

En la práctica del tatuaje resulta claro el peso que tiene la faceta artística. Una obra en la piel puede ser considerada tanto un mero “sticker” o decoración, pero también como una obra de arte. El tatuador Román Páez opina que “saber dibujar es de una enorme ayuda para el oficio, te permite realizar diseños personalizados, conocimientos de texturas, luces y sombras, proporciones que te van a ayudar en muchas circunstancias del tattoo”.

El debate entre el tatuaje como portador de significación y el tatuaje como mera decoración tiene dos polos: Elizabeth Noelia opina que “el tatuaje tiene que significar algo, por eso lo hacés; aunque sea por gusto, pero tiene que ser un gusto que no es temporal. Tiene que marcar algo en tu vida, porque lo vas a tener siempre”. Y quienes, como Cristian Paternoster, sostienen: “No creo que el tatuaje deba sí o sí contener un significado. Si bien uno le da un significado al tatuaje, no tiene por qué ser el motivo de realizarlo. Quizás simplemente uno se tatúa porque quiere adornarse, le parece lindo y no tiene un significado más allá de ‘me gusta’”.

Los últimos tiempos han presenciado el nacimiento de estudios de tatuajes que solo trabajan con diseños personalizados y originales, como son el caso de Hunch Tattoo, Five Cats Tattoo e Iris Tattoo, siendo casas que tienen una fuerte ligazón con el diseño y el arte. A nivel objetivos e importancia de los estudios, Guillermo Ryan, fundador de Hunch Tattoo, en diálogo con ANCCOM, comentó: “Creo que hoy los artistas que realizamos tatuajes estamos más formados a nivel artístico, y por esa simple razón es que alguien capacitado en diseñar y dibujar puede ofrecer una opción más individual para cada cliente, logrando así que se puedan llevar en la piel algo único e irrepetible”.

Aunque el objetivo pueda ser tatuar sus propios diseños, es cierto que las tendencias tienen una gran influencia en el público, quienes suelen pedir los diseños “de moda”. Al respecto, Fada Venus asegura que son miles de infinitos, palomas y anclas los que permiten que el tatuador se arme de un estudio capaz de sustentar luego sus propios diseños. Na Pitta, quien tatúa junto a su marido, acuerda agregando que “a veces la gente no sale de lo convencional o de lo que «está a la moda». Hay que orientar al cliente, siempre respetando lo que quiere.”

«Actualmente el tattoo en la sociedad es más aceptado, y es valorado como un arte», dice hector Lupe.

Gustavo, tatuador en Morgan Tattoo hace 25 años, aclara al respecto que “quizá la masificación le quita al tatuaje aquello de obra de arte”. Desde Ogam Tattoo, en cambio, aclaran que, si bien la masividad ha desplazado en ciertos aspectos lo “artístico” del tatuaje, sigue siéndolo. “Depende de la persona -agregan-, además de que es claro que los diseños evolucionan junto con las épocas”.

“El rol del tatuador ha cambiado —asegura Guillermo Ryan— ya que hay muchos artistas que vienen de otras disciplinas como Bellas Artes, Diseño Gráfico, entre otras. Tomaron la opción de probar con el tattoo como un lienzo más. De esa manera, los protagonistas de los estudios han cambiado a lo que se veía hace 15 años.”

“Nuestro objetivo es poder expresar de la mejor manera posible nuestro papel artístico, me refiero a poder lograr la satisfacción de dejar a nuestros clientes contentos con un tatuaje con identidad y firma única —indica, hablando del objetivo de Hunch—. No buscamos diferenciarnos, ya nos consideramos diferentes, y no es por ego, creo que todos los estudios tienen algo diferente que ofrecer. Por nuestra parte, realizamos tatuajes de «Autor», somos ante todo ilustradores, diseñadores, dibujantes, que hemos tomado a la piel como nueva forma de expresión”.

El tatuador Héctor Lupe Ramírez agrega: “Actualmente el tattoo en la sociedad es más aceptado, y es valorado como un arte. Esto ayudó mucho a que podamos seguir creciendo y aprendiendo como artistas”.

Cada vez más, el tatuaje gana la aprobación social y logra asentarse como una práctica establecida y reconocida. Así, la visión sobre la falta de estética, el miedo al tatuaje en la adultez y los prejuicios quedan en el pasado, reemplazada hoy por una generación que va a estar marcada artísticamente de por vida.

Actualizado 20/09/2017

Sep 19, 2017 | inicio, Noticias en imágenes

A once años de la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen, una multitud se reunió en La Plata y Plaza de Mayo para exigir, una vez más, “aparición con vida” de ambos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia organizaron la jornada y responsabilizaron a la Policía bonaerense por la desaparición de López y a la Gendarmería por la de Maldonado. Como sucedió en las últimas marchas, en la desconcentración hubo un pequeño grupo de personas que intentó generar un clima violento, pero los manifestantes lograron aislarlos y desactivarlos.

Actualizada 19/09/2017

Sep 19, 2017 | DDHH

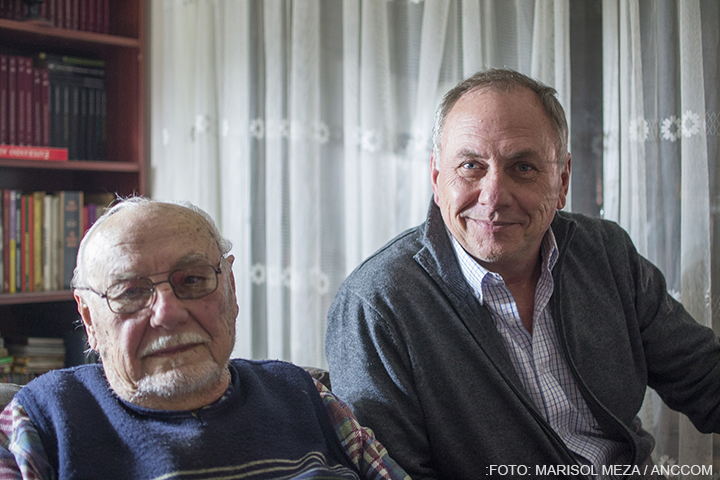

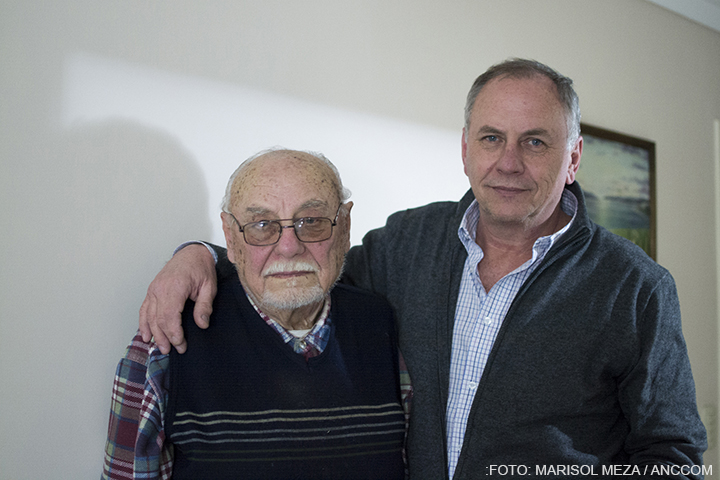

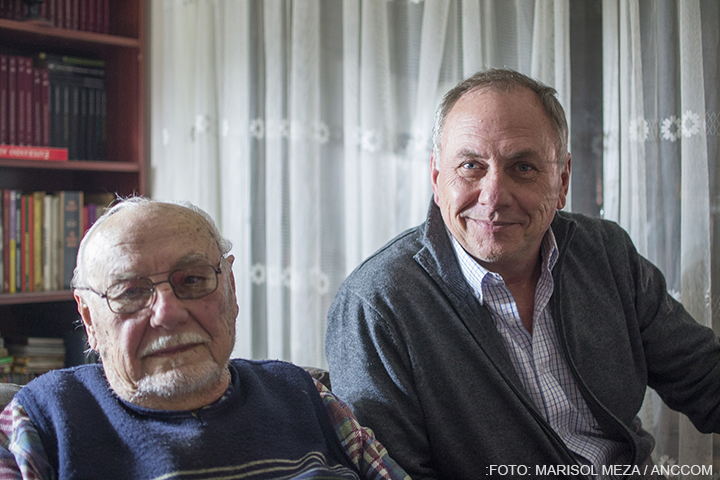

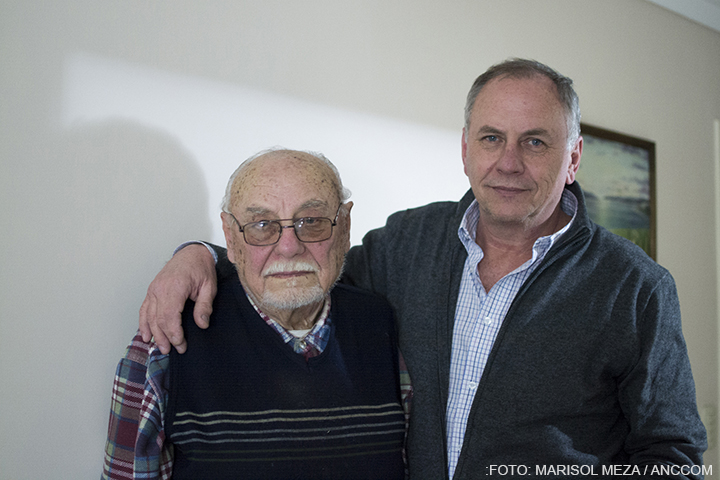

En Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires, vive Alberto Szewczuk. Igual que su padre Nicolás -fallecido el pasado 29 de agosto- tiene una particularidad más allá de la consanguinidad: es apátrida.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR ), un apátrida es aquella persona que no es por ningún Estado como un connacional. En esa situación se encuentran cerca de diez millones de habitantes en el mundo. Una de las razones de ser apátrida es haber nacido en un país que ya no existe.

Con la disolución de la URSS en 1991 y la conformación de la Confederación de Estados Independientes (CEI), Nicolás y Alberto Szewczuk se convirtieron en apátridas, su status jurídico se modificó: son ciudadanos de un país que ya no existe. Tras la ruptura de la unión de países, su nacionalidad se mantuvo y no recayó en ninguna de las viejas o nuevas naciones. Ninguno de los dos ha realizado los trámites para nacionalizarse como argentino. Su único documento de identidad en el país es un pasaporte argentino para extranjeros con el cual a cada nación que deseen visitar deben pedir una visa.

Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) afirma que “debido a la falta de normativa con respecto a la problemática, no existen datos oficiales de cuántos apátridas hay en el país, tampoco se conocen las razones por las que obtuvieron esta condición”.

«No existen datos oficiales de cuántos apátridas hay en el país, tampoco se conocen las razones por las que obtuvieron esta condición”, dijo Gabriela Liguori, coordinadora general de la CAREF.

En el 2015 se presentó un proyecto de ley para la protección de los apátridas que tuvo poco avance y que finalmente caducó a principio de este año. Desde la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) se está trabajando un nuevo proyecto legislativo pero por el momento hay poca información.

Nicolás Szewczuk había nacido en 1933 en lo que actualmente se conoce como Ucrania, pero que en su momento era un territorio polaco dentro de la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Su familia vivía en el campo y las condiciones de vida no eran las óptimas, así que la publicitada posibilidad de migrar a otros países como Canadá, Australia y Argentina era la opción más viable. Con su padre y su madre emigraron a la Argentina en 1937, luego de que Canadá limitara las migraciones y de que Australia no fuera una opción tan atractiva como el sur de América.

A los 12 años falleció su madre durante una operación de apéndice y a los 13 su padre, debido a una infección. Él fue acogido por una familia que vivía y que ya tenía un chico de su edad. Empezó a trabajar desde muy pequeño y a los 15 años ingresó a una escuela privada especializada en electricidad. No podía realizar el servicio militar por ser extranjero, lo recordaba como un dato relevante porque era lo que hacían los hombres de cierta edad, casi como un ritual de la sociedad militarizada.

Conoció a quien sería, más adelante, su esposa -que es cordobesa- y la idea de volver a la tierra en la que se nació recobró importancia en los migrantes que habían escapado de la Segunda Guerra Mundial. Europa era una tierra reconstruida, se había originado una nueva cultura, era un lugar distinto al que habían dejado más de una década atrás. Stalin había muerto en 1953 y por esos años, Nicolás veía el resurgimiento del comunismo en el mundo como proyecto político alcanzable.

Las protecciones internacionales sobre la nacionalidad son múltiples, pero al no tener un organismo en donde acudir a solicitar el reconocimiento de su condición, esta población no logra acceder a fácilmente a sus derechos.

El bombardeo a la Plaza de Mayo, el intento de derrocamiento a Perón y el golpe de estado por parte del general Lonardi en 1955 fueron acontecimientos que hicieron de la posibilidad de volver a Europa una realidad. Poco antes de morir, Nicolás le comentó a ANCCOM que “cuando ya estaba la Junta Militar, trabajaba en un frigorífico y en la entrada habían tanquetas, yo vi personas con las manos apoyadas en la pared y la ametralladora de pie en la vereda. Lo pasamos. Se dieron una serie de acontecimientos en los que supimos que estábamos en un país convulsionado”.

Viajó en el barco Santa Fe hasta la URSS, junto a su esposa y su suegra. Analizaron las posibilidades que les brindaban las tres ciudades más desarrolladas: Moscú, Leningrado y Kiev, en la que finalmente decidieron vivir. Al entrar en territorio soviético, ya se era ciudadano con los derechos y deberes que eso implicaba. Su primer hijo, Alberto Szewczuk nació en Kiev, actualmente capital de Ucrania, ex-URSS, en 1960.

Nicolás se dedicaba a realizar traducciones técnicas del ruso al español de material soviético con la integración de Cuba al bloque comunista, además de trabajar en una fábrica que hacía hilo de nylon y rayón.

El Estado organizaba el tema habitacional a través de las fábricas y sus sindicatos: las plantas industriales más grandes tenían mayor cupo. Los Szewczuk compartieron un departamento con una familia, hasta que el gobierno les asignó uno de dos ambientes solo para ellos.

Así como los que volvieron a su tierra natal lo hicieron por sus recuerdos de infancia y adolescencia, Nicolás y su familia decidieron volver a Argentina en Marzo de 1966. Al volver encontraron un país congelado en el tiempo, que en 10 años no había logrado desarrollarse en ningún aspecto, “llegamos a Ezeiza y la verdad es que se nos cayeron las medias -recordaba Nicolás-. Estaba como la había hecho Perón en su momento”.

Para Alberto su transición fue prácticamente inconsciente: de chico nunca quiso hablar español y cuando llegó al país lo empezó hablar y nunca volvió a utilizar el ucraniano. Con certeza afirma que “no me interesa volver, seguramente como un sistema de autodefensa, de decirme que eso es una etapa que ya pasó. Yo lo asigno a la edad, me fui a los 5 años”. A pesar de su desvinculación con su país de nacimiento, recuerda vívidamente algunos detalles de su primera infancia: “Me acuerdo cuando íbamos al río Dniéper, tengo flashes de cuando hacíamos unos hongos salteados que los juntaba mi tío, él sabía cuáles eran los buenos. Me acuerdo que una vez me asomé al balcón y miré un cortejo fúnebre; allá era característico que arriba del féretro que iba por la calle pusieran una hogaza de pan negro redondo y un puñado de sal arriba. Yo en ese momento no sabía que la sal era lo más preciado que se da a un visitante por su escasez”.

Nicolás se dedicó mayoritariamente al trabajo con electricidad en diferentes proyectos a lo largo del país. Se jubiló en 1990. Lucía Gallopo, abogada en el CAREF explica que “nuestras leyes de nacionalidad impiden que se produzca la apatridia, por lo que las situaciones que tenemos son de migrantes apátridas o en situación de apatridia. Principalmente se trata de ciudadanos de la ex URSS cuyos documentos perdieron vigencia y al no haber tramitado oportunamente su actualización ni haber retornado a país de origen, se les dificulta obtener la renovación. En ocasiones, incluso, el tiempo transcurrido sin renovar implica que los Estados que sucedieron a la URSS no reconozcan ni tengan registro de su ciudadanía”.

Según la ley 19510 del año 1972, el país se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, promulgada por la Conferencia de las Naciones Unidas en 1954. Sin embargo, Gallopo afirma que “no hay un reconocimiento real de la apatridia en el país, no hay un procedimiento determinado ni órgano destinado a tal fin.”

Las protecciones internacionales sobre la nacionalidad son múltiples, pero al no tener un organismo en donde acudir a solicitar el reconocimiento de su condición, esta población no logra acceder a fácilmente a sus derechos. Tampoco existen procedimientos simplificados para el acceso a la naturalización como una solución definitiva a esta problemática.

Un jarrón que Alberto y Nicolás Szewczuk trajeron de su país natal, adornado con el estilo étnico ucraniano.

Actualizada 19/09/2017

Sep 13, 2017 | Comunidad

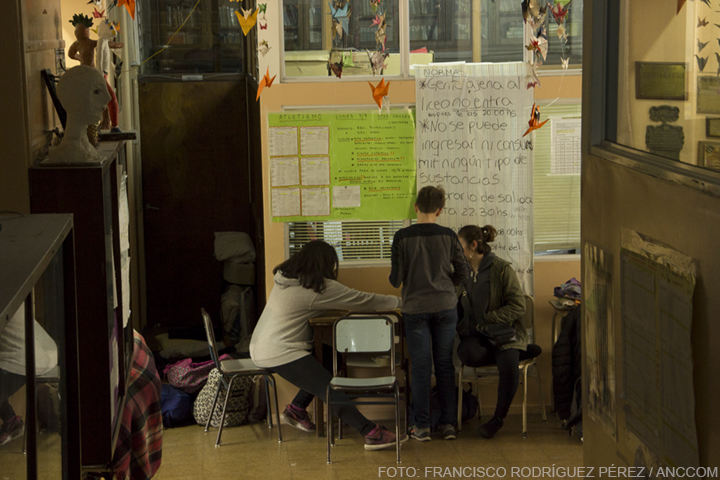

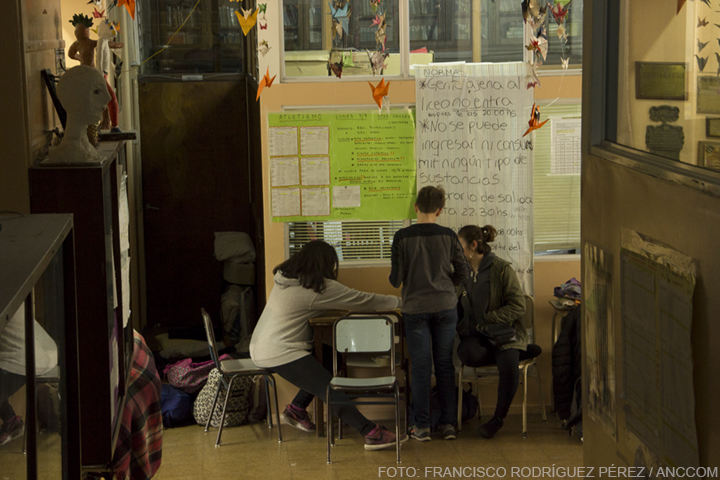

El rechazo a la nueva reforma de la educación Escuela Secundaria del Futuro se manifestó los días pasados con la toma de hasta dieciocho colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires de manera simultánea. La Coordinadora de Estudiantes Base (CEB) propuso esta semana no continuar con la medida y esperar la respuesta al petitorio que entregaron al Ministerio de Educación de la Ciudad en la marcha que realizaron el 6 de septiembre último; así como también la respuesta al escrito que darán a la asesora tutelar para que presente en el Ministerio de Educación. Sin embargo, al cierre de esta nota sólo deshicieron la toma el Colegio Liceo Nº9 Santiago Derqui, la Escuela Normal N°10, y el Colegio Nº 8 Roca. Y lejos de resolverse el conflicto, al cierre de esta nota, también se sumaron a la toma el colegio Nicolás Avellaneda, la escuela Rodolfo Walsh, Normal N°8 y el colegio García Lorca. El reclamo de los estudiantes incluye también la implementación de un protocolo de violencia de género, y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas.

Escuela sin futuro

«Creemos que una reforma de la educación es necesaria, pero no una que baje la calidad de la educación que ya tenemos, ni una que nos haga trabajar gratis para quitarnos contenidos de las materias», dijo una estudiante del Liceo Nº9 Santiago Derqui, quien prefirió resguardar su identidad, al igual que los demás estudiantes, por temor a represalias.

Los alumnos consideran que las escuelas no están preparadas para afrontar los cambios que aparenta proponer la reforma. Actualmente, el Liceo Nº9 está transitando la última reforma implementada en 2015, la Nueva Escuela Secundaria (NES). La primera camada de esta reforma está recién en tercer año, por lo que no hubo una cohorte egresada con ese plan hasta el momento. «La reforma NES, en su momento, estaba planteada para los lugares donde había una educación de baja calidad, para que equiparara la educación en el país. En apariencia, parecía buena, pero en nuestro caso nos perjudicó, porque teníamos una educación mejor en el Liceo que lo que planteaba la NES, teníamos el título de Bachiller Común. En nuestra escuela, la NES planteaba especializaciones, por ejemplo, en arte y no contábamos con salas de teatro o instrumentos en cantidad. Fue la cooperadora la que tuvo que afrontar los gastos», dijo la estudiante de quinto año.

«Creemos que una reforma de la educación es necesaria, pero no una que baje la calidad de la educación que ya tenemos», dijo una estudiante del Liceo Nº9.

Los alumnos consideran que con la reforma Escuela Secundaria del Futuro que el Ministerio quiere imponer, podría llegar a pasar lo mismo que sucede con la NES, ya que las escuelas no están preparadas para lo que dispone la reforma. «Hasta el momento es poca la información que hay, pero sobre lo que conocemos estamos en contra. Con la Escuela Secundaria del Futuro, la mitad de la currícula del último año va a consistir en trabajar para empresas privadas. Esto nos quita contenidos en la formación, y a su vez hay riesgo de que se reduzcan empleos formales de los mayores de 18 años, ya que es más fácil despedir a un pasante cuando la empresa quiera. A los alumnos de colegios técnicos, a partir de ahora, no se les pagaría más, ya que son prácticas, no pasantías», explicó un estudiante miembro de la conducción del Centro de Estudiantes del Liceo Nº9. Según se les dijo desde el Ministerio a los alumnos, no son pasantías porque no están enmarcadas dentro de la Ley 26.427 de Pasantías Educativas, la cual establece: «Sistema de pasantías educativas en el marco del sistema educativo nacional para los estudiantes de la Educación Superior (…) la educación Permanente de Jóvenes y Adultos (…) y la Formación Profesional (…) en todos los casos para personas mayores de dieciocho años».

Otro alumno explicó que todavía no hay respuestas sobre qué tipo de prácticas van a llevar a cabo los alumnos: «Una escuela técnica o con orientación puede tener prácticas específicas por ejemplo, pero en escuelas como la nuestra no hay una práctica de las que se ofrecen que se correspondan con nuestra formación».

En el Liceo Nº9, la rectora hizo a los estudiantes firmar un acta y dio aviso a la Fiscalía y a la Supervisión. Un alumno, parte de la conducción del centro, explicó: «Desde la Fiscalía se envió un oficio en el que se pedían nombres de alumnos y de padres también. Nuestra asesora tutelar lo dejó sin efecto, porque dijo que no había usurpación del espacio público, ya que se permitía el paso». En el colegio Antonio Devoto, según un comunicado que emitió el Centro de Estudiantes, al momento de la toma, los directivos y supervisores intentaron impedirla y llamaron a personal policial, quien al llegar pidió el documento a la presidenta del Centro de Estudiantes y amenazó con llevarlos a la comisaría si no desarmaban la toma. El Liceo Nº9 también tuvo presencia policial: en la primera ocasión fueron para preguntar si el colegio estaba tomado. Luego, entraron hasta la puerta del patio y dijeron que ante cualquier actitud que moleste a los vecinos iban a volver, “y no de forma amable”. Después de la advertencia, la policía asistió todas las mañanas al establecimiento para preguntar si continuaba tomada la escuela.

Desde el Gobierno de la Ciudad, comenzó a circular un instructivo sobre la forma de proceder en caso de la toma de establecimientos educativos. Allí se pedía a la conducción de cada escuela concurrir inmediatamente a la comisaría y denunciar la situación de toma, sin denunciar personas, y explicitando que los ilícitos que se podrían llegar a configurar serían violación de domicilio o usurpación y la contravención del artículo 58 (ingreso o permanencia de un lugar público o privado contra voluntad del titular). La ministra de Educación, Soledad Acuña, aseguró que ella no envió el documento. Sin embargo, tampoco desautorizó las denuncias de los directivos.

Desde el Gobierno de la Ciudad, comenzó a circular un instructivo sobre la forma de proceder en caso de la toma de establecimientos educativos, sin embargo, la ministra de Educación aseguró que ella no envió el documento.

Sin protocolos de género, pero sí de tomas

Otros hechos ocurridos durante los días de toma que llaman la atención y preocupan a los alumnos del Liceo Nº9 han sido la visita de un auto que les sacó fotos, actos de vandalismo ocasionados por personas ajenas a la toma, el incendio de la bandera que proclamaba «Colegio tomado» y los graffitti que aparecieron en el frente de la escuela.

Además de las críticas a la reforma, los estudiantes reclaman que se aplique en las secundarias el protocolo de violencia de género, como se realizó recientemente en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Una estudiante del Liceo Nº9 explicó: «Antes de las vacaciones hubo un caso de acoso en nuestra escuela y el acusado no fue separado del cargo. Las autoridades aplicaron un protocolo pero es el mismo que se usa si un profesor insulta a un alumno. No tenemos un protocolo específico para estos casos».

Un compañero de la joven mencionó que en 2014 sufrieron la pérdida de la compañera Lola Chomnalez, víctima de femicidio en una playa de Uruguay, caso que tomó relevancia en los medios. «Cuando pasó lo de Lola, las compañeras estaban muy mal. No había contención en la escuela para una situación así. Desde la cooperadora se tuvo que llamar a un psicólogo», contó el alumno en referencia a la necesidad de un protocolo como el que reclaman. Los alumnos también advierten que la Ley de Educación Sexual no se cumple, porque no tienen docentes especializados para abordar los temas. «Es necesario encarar la educación sexual con docentes especializados. Unos compañeros le estuvieron preguntando al docente de Psicología, por ejemplo. Si bien cada profesor puede aportar desde su conocimiento, creemos que es necesario alguien que pueda hablar específicamente del tema».

Las escuelas tomadas

Entre las escuelas que continúan con medidas de fuerza se encuentran las de Bellas Artes Manuel Belgrano y Rogelio Yrurtia, la Nº 15 Antonio Devoto, la Técnica Nº33, la Normal Nº1 en Lenguas Vivas, el Colegio Julio Argentino Roca, la Técnica Nº33 Plumerillo, el Comercial N°7 Manuel Belgrano, la Media N°1 Julio Cortázar, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, el Normal N°2 Mariano Acosta, la Técnica Fernando Fader, Escuela Arranz y el Colegio Osvaldo Pugliese. En apoyo a los colegios afectados por la reforma también se sumaron a la medida el Colegio Nacional Buenos Aires y la escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.

Los estudiantes esperan hasta esta semana las respuestas del Ministerio, en función de su respuesta definirán cómo continúan el plan de lucha.

En las escuelas que continúan con medidas de fuerza, los estudiantes, esperan hasta esta semana las respuestas del Ministerio, en función de su respuesta definirán cómo continúan el plan de lucha.

Actualizado 12/09/2017.

Sep 13, 2017 | Trabajo

En los barrios late la comunicación comunitaria, esa alejada de los grandes conglomerados mediáticos. ANCCOM recogió voces de aquellos que apuestan por otro tipo de medios, en un contexto nacional de indiferencia hacia el sector, luego de la alteración de aspectos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Aunque la realidad de todas las emisoras comunitarias no sea la misma, muchas de ellas solo cuentan con premisos provisorios y dependen de los escasos recursos que le brinda su comunidad. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), advierte: “La situación de las radios comunitarias es complicada, veníamos en un proceso de fortalecimiento, sobre todo en articular las políticas públicas y la aplicación de fomento para medios comunitarios, que fueron desandadas por el actual gobierno”. Además, con la disolución del AFSCA, se disolvió el Consejo Federal donde los medios comunitarios tenían participación y representación.

FM Moreno (FM90.1) funciona desde el año 1987, su señal tiene un alcance en todos los barrios de la localidad y está nucleada a FARCO, quien gestiona sus recursos y le provee el equipamiento. La programación está realizada, en su mayoría, por gente vinculada a la comunicación y a la cultura. “Nosotros tenemos programas de producción propia, de contenido político y cultural, que va dirigido a un público de sectores profesionales o con una formación educativa completa”, afirmó su presidente, Martín Raffo, quién dijo que esto se puede realizar gracias a algunos programas específicos que alquilan sus espacios, lo que permite no estar dependiendo de la publicidad para tener la radio en funcionamiento.

Otra emisora es la realidad de FM REC (FM89.5), activa desde el año 2014. Sus instalaciones están dentro de la escuela pública de gestión social Creciendo Juntos. La programación está hecha íntegramente por docentes y alumnos de jardín de primaria y secundaria.“Permanentemente vamos formando chicos capaces de crear programas y operar”, explica Juan Brunati, docente y programador.

Aunque todavía no tienen un público bien definido, intentan abarcar todos los sectores de la comunidad, por eso difunden hechos de la actualidad, acontecimientos y contenidos de la escuela. Además hacen cortinas en guaraní, ya que muchos de sus alumnos y gente del barrio provienen de Paraguay y de provincias del litoral.

“Permanentemente vamos formando chicos capaces de crear programas y operar”, explicó Juan Brunati, docente y programador.

“La garantía de una comunicación democrática se basa en el derecho a comunicar, en la diversidad y variedad de voces y que no estén condicionadas por algo rentable o no”, afirmó Antonini.

En este sentido, para solventar los gastos de mantenimiento FM REC tuvo que crear un club de oyentes: el pago de una cuota mensual de 30 pesos permite acceder a un carnet con un número de socio que sirve para participar de un sorteo a fin de mes. De este modo, se busca incentivar la colaboración y participación de alumnos, padres y maestros. “Esto es algo que está hecho a pulmón, en su momento estaba el Estado para equiparar la balanza entre lo privado y estatal, sino tenés acompañamiento se hace difícil”, expresó Juan Giménez, director de nivel secundario de la escuela Creciendo Juntos.

El problema más grave por el cual tuvieron que atravesar algunas de las radios comunitarias, fue por la nueva política llevada adelante por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). En los temas que habíamos avanzado retrocedimos –aseguró Antonini- y encima aparecieron temas que creíamos superados para siempre, como son los cierres de emisoras y decomisos de equipos, de manera que la situación es complicada”.

Una de las radios que se vio afectada fue FM Ocupas (FM88.3), del barrio de Trujuy, ubicada dentro del predio de la Asociación Ocupas, que ofrece talleres a más de sesenta personas que tienen diferentes discapacidades. Funcionarios de ENACOM intentaron decomisar el equipo de la emisora, argumentando que producía interferencia al servicio del aeródromo Mariano Moreno, por lo que procedieron a desconectarla.

El conflicto se potenció porque en muchos de los programas radiales estaban las voces de los integrantes de la agrupación, así como también la de los profesores, trabajadores sociales y vecinos del barrio. Por eso el apoyo y la protesta fueron masivos, tanto desde sectores políticos y sociales como de diferentes organismos de medios de la comunicación.

Susana Rubino, coordinadora general de Ocupas, precisó:“Pasaron 57 días y no se expidieron. FARCO nos acompañó a hacer la presentación, donde hacíamos un descargo y como no se expidieron, nosotros continuamos”. Aún con cierto temor pero en el aire, contó que no bajaron los brazos y aunque perdieron muchos de sus anunciantes, otros espacios se abrieron y ahora se valen de la realización de festivales barriales y de las publicidades de pequeños anunciantes que todavía conservan.

Finalmente, las adversidades por las que pasan los integrantes de las emisoras potencian aún más sus ganas de querer comunicar. Federico Sánchez, conductor de FM Ocupas y vecino del barrio, afirmó: “Había una necesidad de decir las cosas que sentimos y que esto se difunda”. No pretenden ser un multimedio, sólo quieren tener un espacio para comunicar sus ideas, donde haya una diversidad de voces y una impronta regional, pero con estética profesional.

Por supuesto, el rol del Estado es fundamental. “La garantía de una comunicación democrática –señaló Antonini- se basa en el derecho a comunicar, en la diversidad y variedad de voces y que no estén condicionadas por algo rentable o no”.

“Había una necesidad de decir las cosas que sentimos y que esto se difunda”, dijo Federico Sánchez, conductor de FM Ocupas.

Actualizada 12/09/2017