Dic 17, 2017 | Comunidad

Una escuela en malas condiciones no puede garantizar el aprendizaje de los alumnos, especialmente si no cuenta con la infraestructura necesaria. En distintas zonas del Conurbano existen instituciones escolares con muchos problemas edilicios, lo que atenta contra el derecho a la educación. ANCCOM recorrió escuelas del oeste suburbano con problemas de toda clase.

Clase pública en la Escuela 66 de Francisco de Alvarez

La escuela pública N° 66, de la localidad de Francisco Álvarez, es una. Los alumnos, durante distintas épocas del año, sacaron bancos y mesas a la calle para tomar clases en la vía pública , ante los problemas de infraestructura. La situación del establecimiento se agravó cuando desbordó el pozo séptico y llenó de mal olor las aulas. La comunidad del barrio hace años que reclama al Consejo Escolar local, pero sólo consiguió que un camión atmosférico acuda para vaciar el pozo en lugar de hacer uno nuevo. La directora del colegio no quiso hacer declaraciones al respecto.

“Hay un pozo para la primaria y otro para la secundaria. Uno está desmoronado, por eso se llena el otro rápidamente. Los reclamos vienen del año pasado”, dijo Lautaro, empleado de un negocio vecino a la escuela.

Vivian es madre de cinco hijos y todos son alumnos de la Escuela 66. Detalló varios problemas que tiene el establecimiento: “¿Problemas? El pozo séptico, los vidrios rotos, las puertas no tienen manija, en los baños no andan las canillas, siempre está goteando y están sucios. Este año se perdieron la mitad de las clases por eso. Yo hablé con el director de secundaria y me dijo que nadie se hace cargo, le dije que mi marido iba a ir a arreglar la puerta pero se lo negaron. Mis hijos directamente ya no quieren ir, para ellos no es normal copiar la tarea y venir para hacerla en casa. Le están cerrando el paso a los chicos con mesas para que no se acerquen a los pozos”.

Pablo es uno de los padres que colaboraba en los arreglos de la escuela, hasta que le impidieron continuar. “¿Sabés lo que hacen los directores? Cuando hablamos con ellos, nos ayudan, pero los sancionan. Hay pérdidas de agua por la pared, ¿qué pasa si un chico queda electrocutado? ¿Quién se va a hacer cargo? Los directores están reclamando desde 2015. La escuela no tiene la culpa, es el Estado”.

Las condiciones de infraestructura impiden que las clases puedan realizarse normalmente.

El Artículo 85 de la Ley de Educación Nacional establece en el capítulo VI, referido a los derechos y deberes de los estudiantes: “Los alumnos deben desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo”. Sin embargo, la realidad es distinta a la letra de la ley. Quien debe ocuparse de la situación de las escuelas es el Consejo Escolar de cada municipio, un órgano descentralizado que depende de los fondos que envía la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para infraestructura, servicio alimentario y seguridad e higiene.

En el predio del Jardín 964 del Barrio Los Hornos ya no hay más espacio. La solución que ofreció el Gobierno provincial es la construcción de aulas modulares para “inaugurar” así la Escuela Primaria N° 84, tras siete años de reclamos de los padres. Pero el acceso desde la calle Portugal es imposible debido al estado de las calles: cuadras llenas de barro, pozos, piedras de gran tamaño bloqueando el camino, restos de árboles y falta de veredas imposibilitan la llegada. Una vecina dice: “No se puede acceder, todo el barrio es igual. Hay barro por todos lados y las calles están destruidas”.

En tanto, en la Escuela N° 6 Juana Azurduy, del Barrio San José, Dayra, vocera del Centro de Estudiantes, describe los problemas de su escuela y los motivos que conllevaron a una toma del establecimiento: “Nuestra escuela cuenta con problemas edilicios desde 2012. Todo el sector de la entrada tiene las paredes que se electrifican. Quien se encargó principalmente de arreglarnos los problemas eléctricos y que ahora están haciendo el contrapiso y refaccionando nuestra nueva entrada provisoria es la Cooperativa de Trabajo Tupac Amaru. Se solidarizan personas que no tienen nada que ver con nuestra escuela. Y quien realmente se tendría que hacer cargo, no lo hace”.

Toda la comunidad reclama por las mejoras en el establecimiento.

Jésica es una ex alumna de la escuela, pero su familia tiene un kiosco dentro del establecimiento: “Soy una ex alumna; terminé el año pasado. Desde que empecé tercer año estamos luchando para mejorar la escuela. Íbamos al Consejo Escolar una vez por mes, nunca tuvimos respuesta. Hay días que llovía, se mojaban las aulas y se suspendían las clases”.

Dayra además agregó a su testimonio un incómodo momento que les hizo pasar Gendarmería: “Cinco años después del proyecto de obra, tomamos la escuela, pero del lado de afuera. Nos mandaron a Gendarmería Nacional, que sacó fotos de todos los menores de edad”.

También denunciaron todo tipo de problemas de infraestructura, los familiares de alumnos de escuelas como la 27 de Trujuy, la 45 de Francisco Álvarez y la 46 del Barrio La Victoria. El Consejo Escolar de Moreno, al que corresponden las escuelas, fue intervenido el mes pasado por las autoridades bonaerenses, por un plazo de 180 días. Mientras la anterior conducción del Consejo, elegida junto a los comicios provinciales y nacionales, denunció intencionalidad política como causa de la intervención, la Gobernación contraatacó al difundir supuestas irregularidades registradas en el pasado reciente. En el medio, los chicos…

Dic 14, 2017 | DDHH, Novedades

El colectivo Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía reúne a hijas, hijos y familiares represores por la memoria, verdad y justicia. “Liliana Furió (hija de un militar) me contactó por las redes sociales en mayo del año pasado y empezamos con esto juntas”, recordó Analía Kalinec, la hija del condenado a prisión perpetua Eduardo Emilio Kalinec, conocido como el Doctor K. “Pensamos que nadie más estaba pasando esa situación”, señaló.

“Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo”, dijo Pablo Verna.

Junto con Liliana, Analía comenzó a buscar a otros hijos e hijas de militares en las redes sociales. “Laura Delgadillo comentó en la nota de la hija de Etchecolatz, de la revista Anfibia, y es ahí donde la contacté”, recordó.

El 7 de noviembre pasado, el colectivo presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma a los artículos 178 y 242 del Código Penal Procesal de la Nación “para que las prohibiciones, de esos artículos, de declarar y denunciar en contra de nuestros familiares, no corran para los crímenes de lesa humanidad”, explicó Pablo Verna, hijo de Julio Alejandro Verna, médico y ex capitán del Ejército. “Esas prohibiciones entran en conflicto con la obligación internacional que dice que en los crímenes contra la humanidad los Estados partes están obligados a investigar, juzgar y sancionar”, expone Verna y aclaró: “Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo, en esa medida se está incumpliendo”.

“Vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, dijo Analía Kelinec sobre la política de DDHH actual.

El padre de Analía fue oficial ayudante de la Policía Federal. En 2015 quedó firme la condena a perpetua por participar en interrogatorios y torturas en los centros Atlético, El Banco y El Olimpo. “Crecí en una ignorancia total”, confesó la hija del Doctor K. La primera vez que el padre de Analía quedó detenido fue en 2005. “Hasta ese momento jamás lo había relacionado con la dictadura, estuve dos años diciendo que era todo mentira”, resaltó y agregó: “La última vez que lo vi, en Devoto, lo increpé, fue en 2008. Le dije que leí la causa y los testimonios y le pregunté si fue parte. Él me respondió: No, bueno fue una guerra y no es así como dicen, fueron siete mil. ¿Qué me estás diciendo?, le dije. No bueno, pero vos imaginate, nosotros sabíamos que alguien había puesto una bomba en un lugar y le teníamos que sacar información para salvar más vidas, dijo, intentando justificar las torturas. A partir de ahí no lo vi nunca más”.

En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de aplicar lo que se conoce como “ley del dos por uno” a condenados por delitos de lesa humanidad. Otros en la misma condición, como Luis Patti, con doble condena a perpetua o Antonio Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de la policía de Santiago del Estero, cuatro veces condenado, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. “Nos convocó el cambió de sentido en materia de derechos humanos que se viene impulsado desde el Gobierno”, enfatizó Analía Kalinec. “Nosotros vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, opinó. Kalinec definió el fallo del dos por uno como un “intento fallido de una amnistía encubierta”. Pablo Verna define la situación como “el Happy Hour del horror”.

“A mi familia no le interesa escuchar lo que yo pienso sobre la última dictadura”, remarcó Kalinec. Y expresó que el mandato familiar es “aceptar lo que hizo su papá, que estuvo bien y defendió a la patria” o negar y “hacerte la tonta” y ratificó que ella no podía seguir ninguna de esas dos opciones.

“Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas”, cuenta Bibiana Reibaldi.

Distinta es la historia de Bibiana Reibaldi. La dictadura-cívico militar comenzó cuando ella tenía 20 años y estudiaba Psicología en la Universidad de Buenos Aires. “Ya tenía un criterio formado, que no se parecía al de mi papá”, recuerda. Su padre, Julio Reibaldi, fue oficial de Inteligencia y analista. “Era el que ubicaba a las personas que después iban a secuestrar y organizaba los grupos que hacían esos trabajos”, detalló Reibaldi. En 1978 ella comenzó a estudiar psicopedagogía en la Universidad del Salvador. “Ya para esos años me daba mucha vergüenza explicar a qué se dedicaba mi padre”, agrega. “Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas que ameritaban que yo tomara una posición contraria a su accionar”. Julio Reibaldi murió en 2002 sin ser juzgado penalmente.

Desde el colectivo luchan contra el mandato de silencio que sufrieron en la dictadura, y ahora en democracia continúa con la imposibilidad de denunciar penalmente a sus padres. “Era muy fuerte, no se hablaba en la familia de lo que pasaba”, señala Reibaldi. Para dejar de lado ese mandato, buscan reformar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación para poder aportar, judicialmente, a la memoria, la verdad y la justicia.

Actualizado 12/12/2017

Dic 13, 2017 | Entrevistas

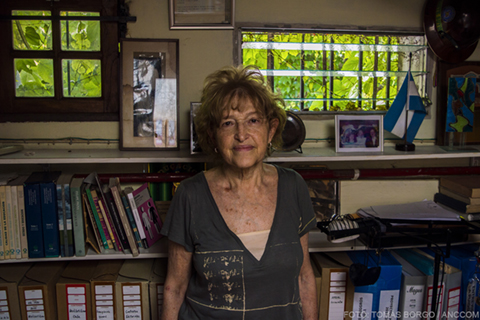

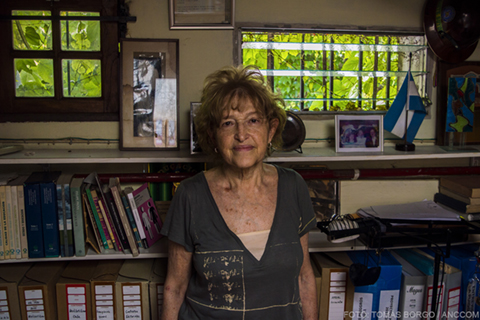

Doctora en Pedagogía, exdiputada nacional y ex directora general de Educación en la Provincia de Buenos Aires. Así puede presentarse en pocas líneas la amplia trayectoria de Adriana Puiggrós, una de las mayores especialistas e historiadoras del ámbito educativo argentino. En diálogo con ANCCOM, describió punto por punto los alcances de la ya polémica reforma secundaria porteña. Además, analizó similitudes y diferencias entre las políticas educativas de los años noventa y las actuales, del mismo modo que reflexionó sobre aciertos y desaciertos en materia educativa durante la década kirchnerista.

¿Cuáles son los ejes de la reforma secundaria porteña? ¿Cuáles son las concepciones sobre educación que subyacen a esta reforma?

Uno de los ejes de la llamada Secundaria del Futuro consiste en eliminar el quinto año para los chicos de las escuelas públicas y sustituirlo por una instancia de los estudiantes en empresas, en las cuales se supone que van a aprender lo que los chicos que caen, como dice Macri, en la educación pública no saben: es decir, dejar de ser gente que no quiere trabajar. Otro de los ejes es formarlos como emprendedores, formarlos para que puedan individualmente vivir con la ilusión de que si tienen voluntad van a poder tener éxito en la vida. El otro punto es la reforma curricular que es totalmente improvisada, que trabaja en áreas que no han sido discutidas por especialistas y no han sido capacitados los profesores ni la institución. Otro de los puntos es la falta de formación docente, se debe cumplir la capacitación obligatoria, gratuita y en servicio que dice la ley, ninguno de los tres puntos se cumple. Y el último punto, que no es el último sino el primero, es que no hay ningún tipo de participación de los alumnos y los docentes. Revisando experiencias de reformas en Estados Unidos o, del otro lado, en Venezuela, el factor principal de las reformas es el hecho de que alumnos y docentes sean considerados sujetos, es lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con la reforma en la Ciudad de Buenos Aires y de la reforma que está propiciando el Gobierno Nacional.

¿La implementación de evaluaciones como las pruebas PISA contribuye a mejorar el sistema educativo?

En Argentina existe la fantasía de que toda la educación de Estados Unidos es muy buena y privada, y no es ni muy buena, ni privada. El principal productor y vendedor de pruebas normalizadas de Estados Unidos es la editorial inglesa Pearson que edita paquetes de contenidos y pruebas, como las pruebas PISA. Pearson produce el test PISA y la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos, es la que lo proporciona a los países como Argentina que lo compran: el Estado Argentino paga para que se aplique el PISA. Naturalmente los criterios de las pruebas PISA son criterios que dependen de la ideología, de la concepción del mundo, de la cultura, de la lengua, del que lo elabora. Los resultados en América Latina son muy malos, respecto a lo que preguntan, y están en relación a la baja inversión en educación. Los resultados son muy buenos, por ejemplo, en Finlandia porque toda la educación es estatal.

Usted plantea la existencia de dos reguladores del mercado que actúan en el sistema educativo ¿Cuáles son y de qué forma operan estos reguladores?

Todas estas pruebas son reguladoras del mercado. Por eso hay tanta insistencia por parte de los economistas de la derecha en que se tomen exámenes al terminar cada ciclo escolar. Desde que las corporaciones descubrieron a la educación como un gran mercado, especialmente a la educación pública, se dieron cuenta de que es un mercado que tiene capacidad infinita de reproducción de la clientela, con lo cual tienen que regularlo. Las corporaciones buscan que el Estado se haga cargo de las inversiones que no son redituables y ellos, en cambio, hacerse cargo de la tercerización de por ejemplo capacitación docente, o administración de gastos de las universidades. Por eso, en muchísimas universidades públicas argentinas quien administra la cuenta sueldo son bancos privados. El rubro principal en el comercio mundial de la educación es el comercio de las pruebas de evaluación y le sigue la venta de paquetes de contenidos. La Secundaria del Futuro, entre el poquísimo material al cual se tuvo acceso, puso un modelo de una clase de Biología que consiste en un juego donde el chico va subiendo escalones y le dan créditos por cada escalón que sube. El modelo ideal para el mercado y las corporaciones es el chico, la computadora, el programa que se compra y la evaluación que aparentemente hace el mismo estudiante pero donde en realidad tiene que elegir entre cuatro respuestas. El chico necesita investigar, tiene que leer diferentes autores, pero la escena de la educación del futuro que está implícita en estas reformas no admite la respuesta a la cual llega el chico.

¿En qué lugar se ubica el docente en este contexto?

Justamente el otro regulador del mercado es disminuir la cantidad de docentes al mínimo, incluso desintegrar la figura del docente, sustituirlo por el animador cultural, el líder, que están formando varias fundaciones en Argentina. Forman esta clase de educadores y la idea es que si está todo en la computadora no se necesita al docente. El maestro establece un vínculo humano en el cual siempre hay un plus incontrolable por la tecnología, que es en realidad el plus que produce la cultura, que produce el aprendizaje. El chico frente a la computadora no aprende, se instruye, no lo están educando, lo están domesticando, el proceso de aprendizaje siempre produce algo más, algo más que lo que sabía el docente y algo más que lo que sabía el alumno, eso es lo que se trata de evitar.

¿En qué se diferencia la concepción de educación que tenía el Gobierno neoliberal de los noventa de la que tiene el Gobierno actual?

El menemismo empezó con este modelo de educación, la diferencia es que en la década de los noventa los gobiernos se vinculaban con organismos internacionales, como el Banco Mundial, que se instalaron en Argentina y en toda América Latina con los programas de evaluación, con los programas de incentivos. Hubo una adaptación de los universitarios, se formateó a los universitarios argentinos y no hubo suficiente reacción. Los que sí se movieron en los noventa fueron los docentes de la educación obligatoria, la Carpa Blanca por ejemplo, y eso frenó mucho el ingreso en la educación pública de las corporaciones. Hoy tenemos a las corporaciones de manera directa, sin necesidad de intermediación del Banco Mundial, que de todas maneras está. Todo el sistema educativo está abierto a las grandes corporaciones. Creo que por el lado positivo es impresionante la toma de conciencia que hay en todos los sectores hoy sobre la comercialización y mercantilización de la educación.

Durante la década kirchnerista ¿Cuáles fueron los principales logros y desaciertos en materia de educación?

El principal acierto fue aumentar mucho el presupuesto educativo, lo cual tiene un significado político muy fuerte, además del significado práctico. Fue la época en la cual los salarios docentes llegaron a un nivel de dignidad, hubo una mejora edilicia impresionante, se fundaron nuevas universidades y se avanzó con programas como el Fines o como el programa Progresar, aunque quedaron a medias. Me parece que no se convocó desde el punto de vista político y político educativo a los docentes, que si bien se mejoró mucho su condición salarial, no se los tuvo en cuenta como un sujeto fundamental para cualquier cambio y en ese sentido hubo una relación conflictiva. Me parece que ese fue un grave error. El otro grave error fue haber fundado la Universidad de la Defensa, estoy en desacuerdo con que se hayan reunido todos los institutos de educación militar en la Universidad de la Defensa presidida por el ministro de defensa, que ahora es Oscar Aguad. Al mismo tiempo, lo que no vimos fue lo que estaba creciendo por abajo, que las fundaciones se estaban instalando, que estaban ahí a la expectativa, de manera que el día que asumió Mauricio Macri simplemente lo que hicieron fue expandirse.

En su último libro, Adiós, Sarmiento, ubica la figura de Sarmiento en un lugar de contradicción. ¿Cuál es particularmente la relación de este Gobierno con esa figura?

El ex ministro Esteban Bullrich se sacó una fotografía con el busto de Sarmiento y dijo revindicarlo respecto a lo que le hicimos los que criticamos al Sarmiento racista. Esto se entiende bien con la otra frase de Bullrich que es sobre la Campaña del Desierto, cosa que hicieron efectivamente, empezaron con Santiago Maldonado. Hay que tener claro que es un Gobierno muy fuerte, es el Gobierno de los dueños del país y es el primer Gobierno de la derecha argentina que es elegido por la mitad del país. Siempre la derecha quiso apoderarse de la figura de Sarmiento. Trato de argumentar en el libro que hay que entender que Sarmiento tenía en su cabeza un problema que nunca resolvió entre el Sarmiento racista y el Sarmiento de la educación común. El Sarmiento que reivindican los docentes argentinos es el Sarmiento que expandió las escuelas y que terminó de consolidar el sistema educativo nacional. La década de 1880 fue el momento en el cual se construyó el sistema educativo argentino y la década de 1990 fue la década en que se empezó a desestructurar con las leyes menemistas. Pero el momento de destrucción del sistema educativo argentino es éste, es el Gobierno de Cambiemos, cuya meta es la desescolarización. Consideran que la escuela es una antigüedad, que la escuela no sirve más, que hay que abrirse al mercado con otras formas de educación. Las grandes empresas están avanzando hacia tomar personal no graduado, buscan otras características, como disciplina, capacidad de apego a la empresa, porque los conocimientos en todo caso los tienen las máquinas.

Actualizado 13/12/2017

Dic 10, 2017 | Culturas, Novedades, slider

El pasado sábado el Hotel Bauen fue el centro de la fiesta K-style. Más de tres mil fanáticos del k-pop (pop koreano) pasaron el día entre concursos de baile y canto, proyecciones de videoclips, barra de comida oriental, videojuegos, cascos de realidad virtual que los transportaban a conciertos y stands de merchandising estampados con los rostros de los nuevos ídolos de los adolescentes.

Desde temprano la conductora de la fiesta fue anunciando a los ganadores de los sorteos, que se llevaban cds, gigantografías, cajas navideñas y posters. También se hicieron múltiples “reacciones masivas”, que consisten en reproducir videos de bandas famosas, y filmar la reacción del público (los gritos, aplausos, movimientos y expresiones faciales). Estos videos llegaron al millón de visitas en Youtube y, lo que es más, llegaron a la TVcoreana.

El pasado sábado el Hotel Bauen fue el centro de la fiesta K-style.

El salón central estaba bordeado de puestos de fanclubs, y en el centro, el escenario. Hubo solistas, dúos, y grupos amateurs que se presentaron al concurso de baile y canto, y fueron premiados por un jurado de profesores en estas disciplinas, quienes entregaron medallas a modo de incentivo. Como en los boliches, hacía muchísimo calor y las luces jugaban entre violeta y azul. Pero la temperatura estalló cuando llegó Secret Weapon. El grupo argentino, conformado de seis chicos que bailan temas populares de k-pop, puso eufóricos a los fans, que empezaron a cantar las letras en coreano y cuando llegaba la parte del estribillo repetían los pasos a la perfección. Secret Weapon versiona temas en coreano y chino. “Aprendemos por fonética pero también estamos empezando a estudiarlo –afirman sus integrantes-. Porque aprender el idioma implica algo adicional a ser un fan, porque sabés cómo piensan o qué se quiere decir específicamente en las canciones, mejor que una traducción que podés encontrar en Internet”.

Luego de la guerra contra Corea del Norte, Corea del Sur quedó entre los países más pobres del mundo. Para resurgir, eligió de la industria hacer su fortaleza. Después de eso, utilizó la cultura. “Corea del Sur desarrolló mucho su industria hasta llegar los Juegos Olímpicos de Seúl (1988), que fueron la oportunidad para decir ‘nos desarrollamos, nos presentamos al mundo’”, explica Gabriel Pressello, gestor del Centro Cultural Coreano en América Latina. “Y eso después volvió a suceder en 2002 con el mundial Corea del Sur-Japón, ya como un país mucho más avanzado –sigue-. Una vez desarrollada la parte industrial, empezaron con la industria cultural. Se lo tomaron muy enserio. No es una cultura que se desarrolló espontáneamente, sino que fue pensada desde el Estado. El gobierno generó planes de estímulos, subsidios, reducción de impuestos. Todo esto favoreció”.

Lo diferencial de las bandas k-pop es también la actitud que imponen, el toque de rebeldía que va un poco en contra del estilo de vida más conservador del país.

La oleada coreana, o “Hallyu”, surgió en la década del 90. El término “Hallyu” comenzó a utilizarse a partir del éxito de las telenovelas, conocidas como “doramas”, en Asia y Estados Unidos. Si bien las novelas fueron la locomotora del “Hallyu”, esta ola abarca toda la cultura popular coreana, incluido el k-pop, la moda y cosmética.

“Ellos producen mucho más series que nosotros, por año cada canal estrena alrededor de 15, entre miniseries y otras más largas. Y exportan mucho, tanto guiones como enlatados”, dice Micaela Farías, fundadora de Xiah Pop, un sitio dedicado a la cultura y entretenimiento de Asia Oriental, y vendedora de films coreanos en la K-Style. Sobre cómo los fans argentinos descubrieron el k-pop, cuenta que la mayoría empezó por las series. “Antes de que existiera Youtube la gente buscaba la serie, la descargaba y bajaba las canciones de blogs o foros donde las subtitulaban al español –contextualiza-. Hoy con Youtube estás viendo un video, y al lado te van apareciendo recomendaciones de otros videos populares similares y va fluyendo. Incluso en Netflix ya hay una categoría llamada directamente ‘Series coreanas’, y a partir de ahí empiezan a buscar las canciones”. Además de las novelas, los “webtoons” son otro fenómeno del “Hallyu” que se está imponiendo entre los jóvenes, una especie de cómics publicados en Internet, con viñetas que tienen sonidos y efectos especiales.

Más de tres mil fanáticos del k-pop (pop koreano) pasaron el día entre concursos de baile y canto, proyecciones de videoclips, barra de comida oriental y videojuegos.

Los años 90 marcaron el despegue de la industria musical coreana. La historia del k-pop nació con las bandas de jóvenes que lograron reinventar la escena musical al mezclar sonidos del rap, hip-hop y electrónica con moda y coreografías. Fue en esos años que las agencias de entretenimiento se propusieron crear un star system de ídolos del pop coreano. En vistas al debut oficial de cada banda, las agencias preparan a cada miembro haciéndolos pasar por audiciones, competencias feroces, entrenamiento de canto y baile por años. Así es que las estrellas del pop desarrollan habilidades excepcionales y logran llevar al k-pop más allá de la península coreana, al escenario mundial. Esta rigurosidad a la que se somete a los jóvenes en general tiene su lugar en las letras de las canciones. “Tienen algunos temas de amor pero más que nada hablan de la juventud y la sociedad, la educación, la poca autoestima y las exigencias que tienen los chicos en el colegio y para conseguir trabajo en empresas importantes –cuenta Micaela Farías-. Entonces, estas bandas hablan de confiar en uno mismo. Los chicos en los grupos por ahí se pasan entrenando doce horas por día antes del ‘debut oficial’, pasan meses ensayando una misma canción hasta que salga completamente coordinada; quizás empiezan a prepararse desde los 15 años para estar listos a los 18, por eso sale todo perfecto, tienen exigencia desde muy chicos. Eso es lo que critican en las canciones, aunque ellos son parte también de eso”.

El k-pop logra traspasar fronteras más allá de las barreras idiomáticas. “En las letras mezclan coreano con inglés, incluso español –comenta Pressello-. Son estrategias de mercado: rápidamente se avivaron de que hacer estribillos en inglés era mucho más amistoso para el oído mundial que uno en coreano”. En consonancia con esto, Farías agrega que “los chicos se aprenden las letras por fonética, pero ahora también los videos en Youtube están incorporando subtítulos en inglés y español por el notable número de fans en Occidente. En este momento hay más fans en Latinoamérica que en Europa”.

Los cascos de realidad virtual los transportaban a conciertos y stands de merchandising estampados con los rostros de los nuevos ídolos de los adolescentes.

La cuestión de la imagen es central en el k-pop. “Es un 40% música y 100% imagen –dice Farías-. Están todos bien peinados, maquillados, dentro de la banda tienen un estilo similar, es raro todavía en occidente ver algo así. Los managers siempre le buscan a cada uno un estilo que se adapte a su personalidad. Los chicos se pasan todo el tiempo en realities, viven en programas de televisión, subiendo selfies y haciendo videos en vivo”. Farías sostiene que Corea del Sur es como la meca de la estética en Asia. “El distrito Gangnam (aquél conocido mundialmente por el Gangnam Style de PSY) tiene una calle completa dedicada a locales de cirugías estéticas, spas –cuenta-. Los extranjeros van a hacer tours cosméticos, se hacen el combo de cirugías y se llevan todo el maquillaje. A través del k-pop se ha logrado vender lo de la estética, van muchos de China y Japón buscando parecerse a las estrellas de las bandas. Muchos confunden con parecerse al occidental, pero es un estilo de belleza asiática, no quieren tener los ojos grandes y abiertos como nosotros, quieren tener ojos grandes con la forma asiática. Tienen su propio estilo de belleza”.

Lo diferencial de las bandas k-pop es también la actitud que imponen, el toque de rebeldía que va un poco en contra del estilo de vida más conservador del país. “Son banditas que empiezan a salir un poco de esta cosita adolescente medio naive, las ‘cute’ (bonitas), la nena sexy pero ingenua”, dice Pressello. Especialmente ese es el estilo de las bandas de chicas, que se visten como colegiales, quedando en un espacio bisagra entre lo escolar y lo sexy. Según Farías, estos grupos de chicas en Corea tienen más fans mujeres, dado que a los hombres todavía les cuesta aceptar que ellas salgan de ese papel de “niña buena”. Entre los fanáticos argentinos tales diferencias no existen. En la K-Style pudo verse a jóvenes de todas las edades, tanto mujeres como varones con cabellos de color fantasía, polleras y camisas al estilo colegial y ojos delineados. Todos aclamaban a los grupos que subían al escenario, sin importar el sexo.

El “Hallyu” ya se impuso en Asia, y ahora llegó a Occidente para quedarse.

El k-pop llegó a la Argentina traído especialmente por los mismos fans, es un fenómeno que se difundió no desde los medios hacia abajo, sino al revés. Youtube rompió las fronteras culturales y es la principal fuente de donde la juventud argentina conoce el k-pop. “Ellos conocen música de acá y nosotros la de allá –dicen los chicos de Secret Weapon-. ‘Despacito’ se escucha en Corea del Sur, y a su vez acá llegan bandas coreanas que llenan el Luna Park. Es un intercambio increíble”. Esta tendencia que se fue haciendo popular desde Internet, se vio reforzada por un lado con la organización del Concurso de K-Pop Latinoamérica por parte del Centro Cultural Coreano, perteneciente a la embajada en Argentina. Luego del éxito de la primera edición allá por 2010, el gobierno coreano encomendó al resto de las embajadas del continente organizar sus propias ediciones; cuyos ganadores son seleccionados para ir a la final del K-Pop World Festival en Corea. Y por otro lado, la incorporación del k-pop en Showmatch, donde Secret Weapon fue presentada como la “selección argentina de k-pop”. Esto terminó de impulsar su difusión masiva, haciendo que también lo conozcan los adultos.

El “Hallyu” ya se impuso en Asia, y ahora llegó a Occidente para quedarse.

Actualizado 13/12/2017

Dic 6, 2017 | DDHH, Novedades

La algarabía una vez más en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. En el barrio de Monserrat, este último martes al mediodía, los aplausos y las lágrimas no se hicieron esperar en un ambiente de respeto y emoción, cuando en el salón de conferencias la presidenta de la entidad, Estela de Carlotto, anunció el encuentro de una nueva nieta, la 126: “Le ponemos un número para que nos llene el corazón de crecimiento –sostuvo sonriente-. Esto es especial. Nos hemos encontrado con una mujer íntegra que recupera toda una historia”.

“Recibí un llamado de la CONADI y ahí me enteré de la feliz noticia. Se me completó la vida”, declaró Adriana.

La historia reconstruida es la de Adriana, hija de Violeta Graciela Ortolani y Edgardo Roberto Garnier, desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Es abogada, y nació en enero de 1977 durante el cautiverio de su madre. Su abuela, Blanca Díaz de Garnier, es oriunda de Concepción del Uruguay, al igual que su padre. “No esperaba tener esta alegría. Veía recuperar a otros nietos y me decía ‘a mí nunca me toca´. Más gozo no puedo pedir”, declaró Blanca, quien a sus 86 años y a pesar de no haber podido estar presente en la conferencia, sí pudo comunicarse telefónicamente con su nieta restituida.

Adriana contó que en cuanto se enteró de que no era hija biológica de sus padres, al poco tiempo acudió a Abuelas para saber si su identidad se vinculaba a desaparecidos, debido a su fecha de nacimiento en plena dictadura militar. Desde la entidad fue luego derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), con el fin de poder completar su documentación y realizar el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Su partida de nacimiento falsa fue firmada por la médica Juana Franevich, quien ya había falsificado las partidas de otros tres nietos recientemente recuperados. “Recibí un llamado de la CONADI este lunes y ahí me enteré de la feliz noticia de la que ya todos saben. Se me completó la vida”, declaró Adriana en rueda de prensa, acompañada por un gran número de familiares de sus padres, además de compañeros de militancia, e integrantes históricas de Abuelas de Plaza de Mayo. “Con 40 años, nunca se me cruzó la posibilidad de volver a decir abuela”, agregó emocionada.

«Nos hemos encontrado con una mujer íntegra que recupera toda una historia”, dijo Estela de Carlotto.

Su padre, Edgardo Roberto Garnier, nació el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Simpatizante de Independiente, inquieto y curioso, fue a la escuela Nº1 Nicolás Avellaneda, y a los 17 años ingresó en la Universidad de la Plata para estudiar Ingeniería Electromecánica. “Ya de niño era muy ingenioso: desarmó y volvió a armar su primera bicicleta”, contó Estela de Carlotto en el comunicado de la conferencia de Abuelas. Edgardo militó en la JP, y conoció a su futura esposa, Violeta, militando en el Fondo de Apoyo de la Educación Pública (FAEP); luego ambos militaron en la agrupación Montoneros. Sus compañeros de militancia llamaban “La Viole”, a Violeta, y “La vieja Bordolino” o “El viejo” a Edgardo.

Violeta Graciela Ortolani nació el 11 de octubre de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, a los tres años su madre falleció, por lo que fue criada por una tía en Bolívar. La joven, católica practicante, era charlatana y vivaz. Obtuvo una beca y también viajó a La Plata para estudiar Ingeniería Química, mientras paralelamente trabajaba como mucama en el Hospital de Niños. Además de haber militado junto con Edgardo, Violeta también militó en la Juventud Peronista. Años después y embarazada de tres meses, se casó con Edgardo el 7 de agosto de 1976 en una celebración llevada a cabo en Bolívar. Pensaron llamar Vanesa al bebé si llegase a ser nena, y Enrique o Marcos en caso de que fuese varón.

Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el Barrio La Granja, La Plata. Ella estaba embarazada de ocho meses cuando sucedió. A partir de ese momento, Edgardo emprendió una larga búsqueda y llegada la fecha próxima al parto, culminó despidiéndose y sosteniendo que iba a buscar a su hijo. Finalmente, fue secuestrado el 8 de febrero de 1977 en La Plata. Luego de los sucesos, no se supo más nada de la pareja ni se tuvo alguna prueba fidedigna del bebé que esperaban.

«Edgardo y Violeta están acá. Ellos son quienes causaron todas estas lágrimas de enorme alegría”, dijo Silvia Garnier, tía de Adriana.

Empero, la búsqueda de sus familiares nunca cesó y las denuncias fueron rápidamente tomadas en Abuelas de Plaza de Mayo. A ellos se les sumó la valentía de Adriana para buscar respuestas, aún luego de haber vivido casi toda una vida repleta de incógnitas e incertidumbres, sabiendo que podría ser de ayuda para quienes hayan vivido situaciones similares. “Si mi testimonio – comentó Adriana- puede ayudarles a dar algún empujoncito a quienes tienen alguna duda sobre su identidad, bueno, para ellos lo hago. Primero comparto mi felicidad con todos ustedes, y después si puedo ayudar, bienvenido sea”.

La postal en la conferencia en la sede de Virrey Cevallos fue la de Adriana acompañada de numerosas personas. Entre ellas se encontraba su tía Silvia Garnier, quien declaró al borde constante de las lágrimas: “La responsabilidad de todos nosotros es saber que mientras nosotros estemos, ellas -en referencia a Abuelas- van a estar. Y también Edgardo y Violeta están acá. Ellos son quienes causaron todas estas lágrimas de enorme alegría”, agregó la tía de Adriana, a quien abrazó fuertemente.

Además de familiares y compañeros de militancia de los padres, Adriana estuvo acompañada y asesorada por el Secretario Ejecutivo de la CONADI, Manuel Gonçalves Granada. En diálogo con ANCCOM, Gonçalves resaltó: “Estos encuentros no hacen más que demostrar que hay que seguir trabajando con la verdad. Todos los niños robados durante la dictadura, adultos cercanos a los 40 años, tienen derecho a saber su identidad, al igual que las familias que los esperan. A partir de ahí, ambos tendrán un hermoso camino por recorrer, junto a la verdad y en vínculos que no deberían haberse roto nunca”.

“Estos encuentros no hacen más que demostrar que hay que seguir trabajando con la verdad», declaró Manuel Gonçalves Granada, Secretario Ejecutivo de la CONADI.

Sobre el final de la jornada los cánticos sobre verdad, memoria y justicia por los desaparecidos en democracia se hicieron eco en todo el recinto, al compás de un respetuoso silencio y aplausos al unísono. Medios avasallantes desmantelaron el lugar haciendo a un lado sus incómodas cámaras, y el barullo periodístico se hizo sonar. Sin embargo, la noticia del encuentro de la nieta 126, condecoró una feliz jornada que concluyó en la quinta nieta recuperada en lo que va del año, y un nuevo desafío para quienes hayan sido interpelados por las transparentes y sentidas palabras de Adriana y sus familiares: su lucha y las de Abuelas en favor de la identidad.

Como dijo Adriana, una prueba más de que el amor vence al odio.

Actualizado 06/12/2017