Ene 17, 2018 | Entrevistas, slider

Hay una banda de cumbia que invita a sudar sin nombres ni moral, a entonar sus canciones con “lenguas insurrectas” y a agitar las caderas de “cuerpos castigados” por el patriarcado con el puño feminista en alto. Está “viva y furiosa”, lista para desafiar al machismo. Cuestiona la monogamia porque “es un cuento de la infancia” y el régimen de heterosexualidad obligatoria porque sabe que “revolución es que te pueda besar en cualquier lado, sin sentir la vergüenza”.

Se ríe de la inclusión a medias, de la hipocresía del “está todo bien con que cambien de nombre, pero en el fondo siguen siendo hombres”. Le canta con rabia a los CEOs del capitalismo, que “propagan talleres clandestinos, odian al pobre y a lo distinto”. Con el deseo de vivir en paz y el amor como el gran motor proponen “acabar bien pronto con estas violencias” y “cortar con tanta indiferencia”. Esto es Sudor Marika. Nicolás Gabioud, Nahuel Puyaps, Rocío Tirita, Vicente Quintreleo, Sebastián Sazali, Lautaro Pane y Carolina Piccarreta se juntan a ensayar en el Doke. Salen a escena con los rostros tuneados con gliter y los cuerpos semidesnudos decorados con accesorios propios de la estética BDSM (Bondage, dominación, sadismo, masoquismo). En sus shows entre tema y tema entonan a coro con el público “Macri no es, puto es liberal, hacete cargo él es heterosexual” y re versionan el clásico de Supermeka2: “que levanten las manos como yo la que quiera un misoprostol”. Tienen disco nuevo, Las yeguas del apocalipsis. Toda una declaración de principios.

Sudor Marika se presentó, junto a la banda Los Rusos Hijos de Puta, en el Teatro Mandril.

¿Cómo surgió la idea de cantar sobre los feminismos y las luchas LGTBIQ?

Vicente: Había algo que nos hermanaba que es la militancia de nuestras identidades disidentes. El hecho de ser una banda de cumbia integrada por personas que tenemos una base de empoderamiento de algunas causas hizo que supiéramos de entrada que no iba a ser una reproducción de lo que es la cumbia como género musical. Nuestras canciones son creaciones colectivas. Queremos ocupar este espacio, pero desde nuestra experiencia y forma de pensar un mundo posible, usando este género musical que es bastante machista como la mayoría de los géneros, misóginos, violentos.

Nahuel: No es que primero vino la idea y después las canciones, creemos que lo personal es político, para nosotras no está la vida por un lado y cuando vamos a hacer canciones vemos cuál es el tema políticamente correcto. Escribimos sobre lo que estamos hablando, deseando, pensando, amando.

¿Por qué tocan cumbia? ¿Qué significa para ustedes la cumbia?

Rocío: La mayoría ya veníamos escuchando cumbia, creemos que este género tiene algo de la celebración, de la fiesta, de trastocar algunos sentidos de las letras de las canciones.

Vicente: La propia cumbia fue la que nos hizo encontrarnos, todos los que integramos la banda tenemos en común que la cumbia es el género que elegimos por excelencia al momento de salir a bailar algo. Para nosotras tiene un sentido especial crear estas letras con una música popular, pensamos que es una música que tiene un montón de llegada a un público muy amplio.

«Creemos que este género tiene algo de la celebración, de la fiesta, de trastocar algunos sentidos de las letras de las canciones», dice Rocío Tirita sobre la cumbia.

En sus letras se refleja una visión muy crítica hacia el actual gobierno, ¿cómo se posicionan en lo políticamente partidario?

Nahuel: somos varias en la banda y hay posicionamientos heterogéneos, pero en esa línea que prevalece o que se ve hay algo que nos une.

Rocío: ¡Amor a Cristina, dale decílo! (Risas).

Nahuel: Pero entendemos que eso no obtura otras alianzas y de hecho en general son sectores de izquierda los que nos llaman para compartir espacios, porque tenemos una mirada anticapitalista y antipatriarcal que puede ser contradictorio con la figura de Cristina. Con ella tenemos un amor y una pasión porque es alguien que dijo las cosas en un tono como de una cumbia.

Rocío: También está la cercanía entre la cumbia y lo popular.

Nahuel: En un diario nos hicieron una entrevista y un pibe comentó que éramos “populismo rosa”. Me parece que eso que nombran como populismo rosa es chorrear y entender que los cuerpos puedan también comprender por dónde va la política y no dejarlo para los iluminados.

Vicente: Lo que nos importa destacar en este momento es que somos una banda antimacrista porque creemos que desde ese lugar generamos la posibilidad de establecer alianzas que hoy nos parecen mucho más trascendentales que decir banco a Cristina o no, a pesar de que nosotros la amamos. Hay personas o más bien trolls que nos bardean con un ejercicio del odio al que no le queremos dar cabida.

«Hay un deseo de pureza al que nosotros no queremos responder porque pensamos que somos seres que estamos en constante experimentación», dice Vicente Quintreleo.

“El estruendo siempre es fuerte cuando cae la moral” dice una de sus canciones. ¿Qué significa para ustedes derrocar la moral?

Vicente: Hay un deseo de pureza al que nosotros no queremos responder justamente porque pensamos que somos seres que estamos en constante experimentación, y nos referimos a todo tipo de discurso de pureza, de moralidad, incluso dentro de los feminismos y la disidencia sexual.

Nahuel: esta idea de la moral viene a romper con la idea de que la pelea no es solo con el capitalismo y el patriarcado, también va a ser cada vez que vengan a decirnos cómo tenemos que vivir porque el poliamor también se puede volver moralista. Si hay una receta a la que nos tenemos que someter para poder vivir, para ser más progres o más feministas, hay alguien de afuera que nos está diciendo cómo hay que vivir. Esa es una pelea constante y cuando das esa lucha, ya nunca estás tan cómodo y eso no te deja nunca descansar ni creértela que ya sos lo suficientemente rebelde o anarco porque la moral se te filtra siempre, es un trabajo deshacernos de ella. Como dice Rocío en una canción: “Dejame sentir que siento”. Para eso hay alguna voz que hay que callar y es la de la moral.

Rocío: También está la moral en las izquierdas, está en todos lados.

«Quieren que estemos tristes. Hay todo el tiempo un ataque para que eso suceda y nosotras en ese infierno estamos encontrando alianzas», dijo Nahuel Puyaps.

A través de sus letras cuestionan y denuncian ciertas de formas de opresión. ¿Creen que, desde el lugar del baile, la alegría, la celebración se puede llegar a cambiar ciertos pensamientos?

Rocío: Sí, pero no en términos megalómanos sino como un espacio donde quizás a los cuerpos bailando les pasa algo, al menos alegrarse, pero no a modo de placebo, sino que hay algo del contagio de lo que proponemos que se da por afinidad política; no sé si vamos a poder convencer a un macrista que deje de votar a Macri, sino más bien pensar cómo seguir juntándonos, haciendo cosas e irradiar esa alegría en otros espacios.

Nahuel: No vamos a convencer a nadie de nada, pero es verdad que estamos en un momento en que la política está trabajando sobre nuestras afectaciones, sobre la tristeza. Quieren que estemos tristes. Hay todo el tiempo un ataque para que eso suceda y nosotras en ese infierno estamos encontrando alianzas. Todo lo que nos va sucediendo es por alianzas afectivas que se van expandiendo. Y lo que estamos encontrando es que aún en el medio del infierno estamos produciendo y creando desde el orden de la alegría y no desde la alegría que impone el macrismo como un slogan, sino desde una alegría que aumenta la potencia de la gente que está participando de eso quiere más. Hay personas que hacen un dibujo, otros tocan nuestros temas, otros hacen una remera, otros no invitan a tocar; hay toda una producción de alegría que se expande y no es la alegría del macrismo, sin pedirle nada a nadie participamos de un encuentro potente.

Sudor Marika canta sobre feminismo y luchas LGTBIQ, desafía al machismo y al patriarcado, cuestionan la monogamia y el régimen de heterosexualidad obligatoria, y van en contra del capitalismo.

Nicolás: Es una disputa de la cumbia como discurso, de la noche, de la fiesta. La gente lo escucha y se siente interpelada, se ve representada en estos espacios y eso genera más encuentros con más personas y así vamos conquistando todos los espacios.

Rocío: cuando decimos más encuentros con más personas no lo decimos en el sentido que nuestro objetivo principal como banda es tener un millón de fans y generar esa distancia infinita entre los fans y la banda; cuando decimos que se producen encuentros es porque hay algo que se contagia y que no tiene que ver con la adoración y la fascinación sino con una figura que circula más horizontalmente.

La banda se apropia de la cumbia para convertirla en bandera de la lucha por la diversidad y la disidencia.

***

Sebastián Zasali: Teclado y voz

Rocío Tirita: Güiro y voz

Vicente Quintreleo: Guitarra y voz

Nahuel Puyaps: Bajo

Nicolás Gabioud: Trompeta

Carolina Piccarreta: Octapad

Ene 11, 2018 | Comunidad, Trabajo

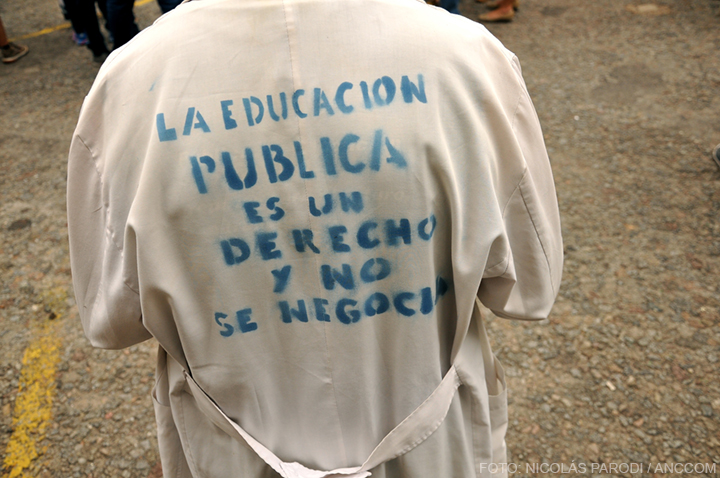

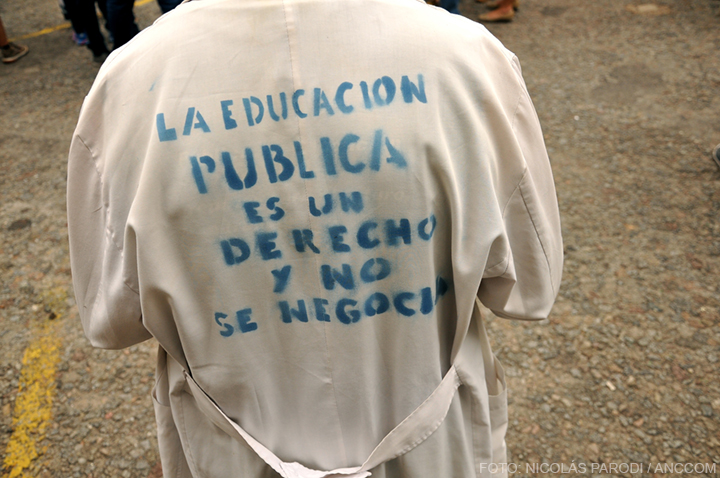

Peligran 900 puestos de trabajo por el cierre del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela que permite que docentes de todo el país accedan a posgrados de formación gratuitos. El destino de los educadores es incierto, todavía no saben si retomarán sus funciones en febrero, marzo o si deberán emprender la búsqueda de un nuevo empleo. “Hay algo despiadado en todo esto porque suponiendo que ya sabemos que estamos despedidos, podríamos ir viendo otros trabajos. Es muy angustiante sobre todo para aquellos compañeros que dependen de éste como su único ingreso. Exigimos una palabra pública de las autoridades”, reclamó Diego Carames, responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria.

En el 2007 se creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que tenía como finalidad centralizar los cursos docentes dispersos y levantar un reclamo histórico que era el acceso a una formación permanente gratuita y de calidad. El Programa Nuestra Escuela surgió en el marco del INFOD y es un proyecto que inició la gestión del gobierno anterior durante 2014. Fue aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, organismo que reúne a todos los ministros de Educación del país. Consiste en una capacitación y especialización universal para los docentes con una duración de dos años, con modalidad presencial y virtual, financiada por el Estado. “El Programa Nuestra Escuela fue quizás el más ambicioso de todos porque pretendió llegar al millón de docentes. Esto garantizaba el derecho de los maestros al mismo tiempo que recuperaba la idea de un Ministerio nacional federal que invertía en términos de educación, en buscar cierta igualdad en las distintas regiones de Argentina. Lo que observé a lo largo de estos últimos dos años es que las políticas de educación que está llevando a cabo el Gobierno actual son un retorno a la línea de intervención de los años 90; que consistió en descentralizar, es decir que cada provincia se responsabilizara de su educación, profundizando la desigualdad”, reflexionó Carames. Aquellas provincias más ricas, que tuvieran más recursos podrían invertir en formación docente, mientras que las provincias más pobres tendrían otras prioridades. “Hay una profunda contrariedad en lo que declaman desde el gobierno, una educación de calidad, y lo que están haciendo con el ministerio de Educación. Lo están desguazando”, denunció el docente.

Al mismo tiempo que el actual ministro de Educación Alejandro Finocchiaro afirma que hay jerarquizar a los docentes, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, y que la gobernadora María Eugenia Vidal propone dar de baja a los docentes que no posean un título, un programa dedicado a la formación docente permanente está en jaque. “El discurso que dan y lo que hacen es muy contradictorio. Plantean la necesidad de jerarquizar a los docentes para obtener una enseñanza de calidad. Pero quieren cerrar Nuestra Escuela. Acá hay casi mil docentes que dedicaron tiempo para su propia formación y desde el Ministerio de Educación deciden, sin dar ninguna explicación razonable, que no terminen con esa capacitación”, juzgó Diego Carames.

“Quisieron cerrarlo en el 2016 y como no pudieron lo que hicieron fue esperar un año para que las sucesivas cohortes fueran cayendo y, apenas pudieran, cerrarlo. Esto no es un mero descuido sino una política sistemática de desresposabilizarse por la educación pública”, sentenció Carames. A fines de 2016 el ex ministro de la cartera Esteban Bullrich firmó una resolución para restringir el régimen de cursada de los postítulos y dispuso el cierre definitivo, para fines de 2017, de las especializaciones en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías en las que trabajan 110 docentes. Un recurso de amparo presentado por los docentes impidió el cierre. “A partir del conflicto de diciembre del 2016 formamos el Colectivo de Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela para dar pelea por nuestros derechos y el de los cursantes. En enero del 2017 resolvieron dar de baja las resoluciones porque eran ilegales, violaban el contrato académico con los docentes que se habían inscrito al Programa”, dijo Carames. En estos tres postítulos hay alrededor de 950 cursantes que le faltan entre una y dos materias para recibirse. “Esto depende de una firma del ministro, de la buena voluntad y de la responsabilidad de las autoridades. No es necesario siquiera que abran una nueva cohorte, sino sólo un bimestre para que estos docentes puedan finalizar su formación. En términos económicos el costo resulta mínimo”, explicó el responsable de Ciencias Sociales.

Mientras que el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional prescribe que el ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación deben garantizar el derecho a la formación continua a todos los docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la gratuidad de la oferta estatal de capacitación, las autoridades están obstaculizando este derecho a la formación al impedir que los cursantes finalicen sus estudios.

Si bien el Colectivo de Trabajadores logró que el programa continuara en funcionamiento durante el 2017, hoy se encuentran inmersos en la incertidumbre por la ausencia de noticias sobre el futuro del proyecto. “Desde la gestión lo que dicen es que la mayoría de los docentes va a continuar. Sin embargo, mientras que los contratos se renuevan semestralmente aún no hay nada firmado. Si bien no hubo confirmación de que los 900 docentes estamos despedidos, lo que sí sabemos es que los contratos cayeron y desde entonces no tenemos ninguna noticia. Al no tener un contrato oficial nos damos por despedidos”, agregó.

El argumento que sostienen desde el ministerio de Educación para el cierre de los postítulos en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías sería puramente burocrático. Como en el 2016 se abrieron cohortes nuevas para los otros once postítulos pero no para estas tres áreas, ya no habría cursantes para ellas en 2017. ¿Por qué no se abrieron nuevas cohortes en 2016 para estas tres áreas? “Uno podría decir que esa decisión tiene que ver con las líneas pedagógicas prioritarias que el gobierno actual sostiene. En la cual los derechos humanos y el postítulo en Ciencias Sociales, que trata de pensar problemáticas como las transformaciones del mundo contemporáneo, no son áreas en las que las autoridades estén interesadas en que sean enseñadas en las escuelas. Sino que están más comprometidos con orientar la educación hacia los parámetros medidos por las evaluaciones internacionales, como PISA. Por otra parte, pareciera que la idea es fomentar el crecimiento de los cursos y especializaciones privadas y que los docentes tengan que volver a pagar para obtener su propia formación. Porque no sólo se cierran cursos y programas como Nuestra Escuela y líneas de intervención territorial socioeducativas como el proyecto coros y orquestas, sino que tampoco ofrecen un proyecto educativo propio que venga a reemplazar los postítulos de Ciencias Sociales, Derechos Humanos y TICs. Lo único que hacen es cerrar cursos bajo la idea economicista de ahorrar recursos”, opinó Carames.

Según el responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria hay dos posibles soluciones para que los docentes no pierdan su fuente de trabajo, una es que se abran nuevas inscripciones y los postítulos sigan. La otra posibilidad es que los docentes sean reabsorbidos por los cursos nacionales virtuales que ofrece el ministerio sobre distintas temáticas. “El año pasado abrieron algunos proyectos nuevos en la virtualidad, el problema con el que se encontraron es que contrataron mucha gente nueva, sin experiencia en plataformas virtuales, teniendo recurso ya formado. Hay poca gente en el país que tenga tanta experiencia como nosotros en la formación docente virtual. Esta modalidad de educación no es como cualquier trabajo de docencia, tiene cierta especificidad, no trabajamos con la palabra oral sino con la palabra escrita. Supone otro tipo de vínculo con los cursantes”, planteó.

Sonia Alesso, Secretaria General y Guillermo Parodi Secretario de Prensa de CTERA, en nombre del gremio, se sumaron al reclamo de los docentes del Programa Nuestra Escuela con un comunicado en el que repudiaron el desguace del Programa y afirmaron que el Ministerio estaría incumpliendo con un Acuerdo Paritario que habían firmado en 2015 los cinco sindicatos nacionales con el Ministerio de Educación, de Trabajo y el Consejo Federal de Educación para garantizar la formación permanente, gratuita y en servicio de más de un millón de docentes. “Este es un nuevo ajuste a la educación pública, con la pérdida de fuentes de trabajo para 900 familias. CTERA repudia y rechaza este nuevo atropello a la educación pública y exige al Ministerio de Educación que revea esta medida arbitraria, unilateral y de ajuste”, expresó el comunicado.

Por su parte, el Colectivo de Trabajadores Virtuales se apoya en el gremio ATE para elevar a las autoridades sus reclamos en espera de la apertura de un diálogo para solucionar la problemática o, al menos, tener una certeza sobre los planes que tiene el ministerio para el programa y sus trabajadores. “El apoyo de CTERA es muy importante porque permite de alguna forma que nuestro reclamo no quede invisibilizado como el de un grupo de trabajadores de un programita del Estado. Nos interesa que aparezca en particular nuestro reclamo por los puestos de trabajo, pero también es importante que se ponga este conflicto en un contexto más amplio que es la avanzada furiosa del gobierno contra el universo educativo en general y contra los trabajadores docentes en particular. Ya lo vimos el año pasado como los docentes fueron estigmatizados y aún más aquellos que estaban afiliados a algún gremio”, concluyó Diego Carames.

Ene 9, 2018 | DDHH, Noticias en imágenes

Si no hay justicia, hay escrache. Sábado y domingo millares de personas se movilizaron al Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, para repudiar al genocida Miguel Etchecolatz en el mismo lugar en donde cumple la prisión domiciliaria. Los manifestantes colocaron siluetas de cartón en medio de las arboledas, en homenaje a los 30.000 desaparecidos. Los organismos de derechos humanos y vecinos que se movilizaron desafiaron otro importante e intimidatorio operativo policial.

Ene 9, 2018 | Comunidad, Entrevistas, Novedades

Cristina Fraire nació en los suburbios de Buenos Aires en 1949. A lo largo de su vida fue reconvirtiéndose profesional y personalmente en una búsqueda constante por encontrar una identidad propia. Inquieta, rigurosa, sensible y solidaria son solo algunas de las características que la definen. “He andado por la vida como en un río arremolinado, fluyendo sin un destino prefijado, atormentada las más de las veces por el sentimiento de ser sin casa, de ser sin moldes, de ser un ser transitando la marginalidad del margen, ese extraño filo de las no certezas”, escribe en su libro La vida austera.

A principios de los 80, luego de avanzar en sus estudios de Psicología, comenzó a trabajar como foto-periodista en distintas publicaciones. Su preocupación por los prejuicios y la exclusión social, que experimentó en primera persona por su condición de mujer, la llevó a enfocarse en los desfavorecidos. Sus obras reflejan el interés que tiene por las personas y sus formas de habitar los espacios. Ejemplos de ello son la serie fotográfica Donde la ciudad se interrumpe que realizó en 2001 sobre la vida en las villas; o la serie titulada Pequeños equilibrios que creó en 2002 sobre los habitantes de La Boca. Sus obras recibieron la distinción de las becas John Simon Guggenheim (1997) y del Fondo Nacional de las Artes (1993 y 1997). Trabajó en la Biblioteca Nacional y coordinó el área de fotografía del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Su último proyecto fue La vida austera que se centró en las comunidades criollas de las laderas de Córdoba. El trabajo en el que convergen ensayo y fotografía se desarrolló durante la década de 1990 y recientemente se terminó de editar. Lugo de su presentación el sábado último, en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, la fotógrafa dialogó con ANCCOM.

¿Cómo fueron tus inicios en la fotografía?

En mis comienzos trabajé en fotoperiodismo, pero como mujer fue muy difícil. Cuando salía a buscar trabajo no te contrataban y se justificaban diciendo sos mujer y las mujeres se embarazan, traen problemas. Las veces que trabajé en periodismo fue en negro y me pagaban cuatro australes con cincuenta. Se podría decir que la mujer es como el negro del mundo, nunca te tomaban efectiva. Sé que tengo algunas buenas fotos periodísticas, pero las considero un registro. No me están expresando a mí misma ni lo que yo quiero decir. Di un montón de vueltas, al principio pensé que quería ser periodista hasta que me di cuenta que no, uno no hace periodismo, sino que trabaja para una empresa. Yo tuve que hacer un esfuerzo para encontrarme a mí misma. Llego a la fotografía un poco tarde, a los treinta años. Antes intentaba inútilmente un título universitario, recorrí varias facultades, buscando ser la hija doctora. Cuando hallé la fotografía fue algo muy importante para mí y muy raro. Siempre hubo en casa alguna maquinita fotográfica, pero realmente me encontré con la fotografía cuando viajé a Bolivia y a Perú. Me compré una cámara, leí el manual y saqué fotos durante el viaje. Cuando volví murió mi papá y ahí dije basta de universidades, se terminó. Cuando me preguntaban qué iba hacer cuando me recibiera, yo respondía que iba a regalar el título a mi papá para que lo pusiera en un cuadrito. Yo iba a terminar la facultad ese año o a mitad del año siguiente y dije basta, ya estuve loca diecinueve años tratando de sacar un título.

¿Cómo nació el libro La vida austera?

Había hecho un viaje a las Altas Cumbre en Córdoba, con mi sobrino Javier, mi sobrina Noelia y mi cuñado. Pero cuando fui con ellos no me pasó nada en ese lugar. Después decidí volver sola, porque había una escuela en donde los chicos estudiaban y dormían. Quise volver para hacerle un reportaje a su maestra, lo hice como reportera gráfica. En ese entonces estaba muy encuadrada como fotoperiodista y con la idea del registro de la realidad. Cuando bajé de la montaña y volví a Buenos Aires empecé a editar el trabajo y sentí que no me gustaba nada de lo que había hecho, solo una o dos fotos. Entonces le pedí a un amigo reportero gráfico que me ayudara a editar, pero tampoco me gustó lo que editó. Hasta que me di cuenta qué era lo que quería hacer, por qué me gustaban ciertas fotos y no otras, y entendí que en realidad debía seguir por ahí y elegir el camino de las fotos que me estaban hablando. Entonces volví. En la montaña tuve que ir con un señor que no conocía y hacía de guía. Se llamaba “Ñato” López, era como un baquiano. Yo iba detrás con un caballo y ahí empecé a sentir un montón de cosas con el paisaje y de golpe bajaron las nubes y lo único que dijo en todo el viaje este señor fue: «se aneblinó». Entonces pensé que eso era serio, porque si en el tiempo que llevábamos de viaje lo único que había dicho era eso, debía ser porque había que tener cuidado. En ese momento empecé a sentir que mi vida dependía de ese señor. El lugar es un desierto de tierra y paja. No hay caminos, no hay nadie. Pensé que si le pasaba algo a ese hombre yo estaba perdida, no tenía cómo sobrevivir, no conocía nada. Eso fue una cosa muy rara, entender que tu vida depende de otro a ese extremo de que si le pasa algo a ese otro a uno también le pasará lo mismo.

Su preocupación por los prejuicios y la exclusión social, que experimentó en primera persona por su condición de mujer, la llevó a enfocarse en los desfavorecidos.

¿Por qué lo titulaste así?

Siempre sentí que se llamaba La Vida austera. Yo empecé el trabajo en la época del menemismo, en los años 90. Al mismo tiempo que trabajaba como fotoperiodista quería hacer este proyecto y necesitaba encontrar a alguien que me ayudara con la financiación. Me presenté a una beca y pensé que si le ponía ese título iba a ser más complicada la financiación. Entonces le pedí ayuda a un amigo semiólogo y el resultado fue Pastores en el fin del milenio. Este trabajo empieza con ese nombre, pero a medida que fui haciéndolo sentí que se acercaba más a La vida austera y decidí titular el trabajo con su verdadero nombre. Sentía que Pastores en el fin del milenio no me representaba, un nombre muy periodístico, como que lo aleja totalmente. El título que me recomendó el semiólogo tenía un anclaje en mi asombro ante el hecho de que hubiese gente que fuera pastora. Ser pastor, por un lado, es algo raro y aburrido, el estar ahí todo el tiempo. Y por otro, sentía que con ese gobierno y esa política íbamos a terminar todos así. Esta situación parece de muchos años atrás, pero la era actual es falsamente global. Este verso que nos vendieron que vamos a repartir entre todos las riquezas, es todo mentira. En ese sentido es que se construye aquel título de Pastores en el fin del milenio. Sin embargo, cada vez que miraba las fotos yo pensaba en La vida austera. Realicé otros trabajos, como uno en una villa que nombré Donde la ciudad se interrumpe, porque estando ahí sentí que la ciudad quedó afuera: el colectivo da la vuelta y no entra, es un agujero dentro de la ciudad. Ese título se me ocurrió porque lo sentía. Y esto de La vida austera sentía que era una vida pegada a la naturaleza. Nosotros vivimos completamente tamizados por la cultura y allí es una vida económica, con una presencia muy fuerte de las personas y los animales.

¿Algo que te haya llamado la atención de ese modo de vida?

Algo que me sorprendió fue que los animales no tienen nombre, así sea su caballo, lo máximo en la vida, su amor, porque les permite entrar, salir, moverse. Si un perro, un gato o una oveja entran y te muerden la matan, o si se roban algo también. Otra cosa que me llamó la atención fue ver a los hombres con sus hijos en brazos mientras son bebés, porque cuando están en edad de empezar a producir, les regalan animales, van juntando su dote con lo que se irán cuando dejen la casa paterna, como una donación de los padres a los hijos: vacas, ovejas y cabritas. También hembras que dan crías, porque significan más animales. Algo absolutamente ligado a la naturaleza, y una vida muy económica. En ese sentido es austera, no hay cosas superfluas, que sobran. Las casas, por lo general, son chiquitas. Esta comunidad vive a 2.500 metros de altura, en aislamiento. Ellos dicen mi vecino, y está a dos horas a caballo. Es un vecino porque tienen vínculos solidarios y si pasa algo acuden a él. El vecino pasa cada tanto, si se le escapa un animal, ayuda a buscarlo. Pero no es de hablar mucho. Los viajes allá eran largos así que te hacían bajar, Vos llegabas a caballo, esperabas a fuera del campo, los dueños venían al alambre y te decían apéense. Cuando entrabas a una piecita estaban todos sentados pasándose un mate en silencio, cada uno estaba en lo suyo, y cada tanto una palabra, alguien preguntaba por fulanito, otro le respondía y nuevamente el silencio. Yo veía que a los chicos en la escuela hacía falta que los hicieran hablar, porque eran muy mudos, eran más del juego físico. A veces hacía de maestra y les hacía hablar, pedía que me contaran cosas. Eran austeros también en el lenguaje. La memoria de los adultos llegaba hasta la casa paterna, nunca llegué a los abuelos, no tenían mucha historia familiar. No sabían cómo habían llegado ahí.

¿Qué cambios hubo en la comunidad a partir de tu llegada y el contacto con la fotografía?

La fotografía se volvió protagonista, eso fue muy fuerte. Al principio no querían que les tomaran fotos y después pasó a ser algo muy importante en sus vidas. Me llamaban para decirme que se casaba alguien, si podía ir. Ahora todos tienen celulares, sacan fotos. De esa primera etapa en la que me vuelvo, porque no soporto el aislamiento, a que ellos me llamen para ir hacer fotos, hubo una gran transformación. Hay una foto en el libro de una chica sentada entre flores que parecen margaritas -son cosmos- con un vestido blanco. La chica se llama Margarita, había cumplido quince años y no le hicieron la fiesta porque ese año murió su abuelo, la hicieron cuando cumplió dieciséis y yo no pude ir. Para sus diecisiete yo volví y fui a visitar su casa. Al llegar me pidieron que le sacara la foto de los quince. Van al baúl y agarran todo el ajuar hasta los aritos y la visten. Ahí te das cuenta que la fotografía se convirtió en algo importante. Antes no tenían experiencia fotográfica. Vi los álbumes familiares y tenían muy poquitas fotos. Les hice reproducciones de las fotos porque se ve que eran fotos que algún turista les había tomado y enviado, estaban perdiendo el color, se estaban deteriorando. También fotografié a una señora y cuando volví a las montañas y le llevé las fotos a su casa ella las miró y me dijo soy como era mi mamá. Se me puso toda la piel de gallina, porque a través de esa foto le estaba devolviendo la imagen de su mamá. Ella me dijo que su mamá también ponía las manos de la misma forma que ella en la foto. Esto es la fotografía, acá no hay espejos grandes, pero nadie posa frente a los espejos. Frente al fotógrafo ella posó como su mamá. En otro viaje que hice para llevarle otra foto que le tomé cuando ella regresaba de recolectar leña me dijo esperame un segundo y me trajo una foto chiquitita en colores sepia de su mamá. Eso fue impresionante porque ella esperó a que volviera para mostrarme la foto de su mamá.

¿Qué vínculo formaste con la comunidad que fotografiaste?

El vínculo con la comunidad llegó a ser muy fuerte, en el sentido de que me incorporaron, pero tuve que trabajarlo. Cuando les planteé por primera vez que quería hacer las fotos se retrajeron un montón. Porque ellos no tenían una cultura fotográfica. Al principio cuando les dije que quería hacer un trabajo sobre la vida de ellos y empecé a querer sacarles fotos huían despavoridos, no quedaba nadie, o me ponían caras y posaban y ninguna de esas fotos me servían. Pero después la fotografía se transformó en algo muy importante en esa comunidad. El vínculo se fue dando porque siempre volví. Eso fue muy importante, creo que si hubiera ganado las becas que después gané y me hubiese podido quedar en Córdoba para hacer el trabajo, no hubiese logrado el lazo que construí con la comunidad. Fue muy importante para el proyecto que yo no tuviera la plata para hacerlo, porque por ese motivo tuve que ir y venir muchas veces. Así me convertí en la que siempre vuelve. Cada vez que iba les llevaba las fotos del viaje anterior. A veces sacaba con dos cámaras porque a ellos el blanco y negro mucho no les gustaba. Cuando volví la primera vez y le llevé las fotografías era muy interesante ver cómo las miraban, porque lo hacían de forma diferente a como uno está acostumbrado a hacerlo. En las fotos en que uno aparece tendemos a mirarnos a nosotros mismos, mientras que ellos miraban lo que tenían en ese momento como las ovejas o la cocina. Otro factor para la construcción de ese vínculo fue que me puse a trabajar, dejé las fotos para los momentos que tuve libre. Me puse ayudar en la casa, y decir bueno yo puedo ofrecerles tal cosa. Les gustaba que les cocinara porque hacía cosas diferentes como tartas. También lavaba los platos, ponía la mesa, en algunos lugares recibía a los turistas. Tampoco puse distancia corporal, con ellos. Ellos decían están los turistas, y usted que es como de la familia. Yo disfrute mucho de esta experiencia y también sufrí. Pasé las angustias de hacer el trabajo, de que a veces te guste y otras no, de no saber si va a salir bien o no.

El libro se presentó el pasado 28 de julio junto a Horacio González y Eduardo Jozami.

En tu libro haces una distinción entre el acá y el allá. ¿Qué significado tiene?

Con el acá y el allá me refiero a nosotros y los animales. El lado de acá son los humanos, mientras el lado de allá son los animales, el lado de acá es el paraíso perdido y del lado de allá la inocencia. Al poder hablar los humanos perdimos la inocencia, porque al hablar podemos mentir. La inocencia no nos pertenece, a los animales sí porque son inocentes de toda inocencia. La armonía la hemos perdido también. Cuando rebelé la foto de la llama que está comiendo del árbol sentí una emoción enorme, tenía ganas de hablarle al dueño y agradecerle por haberme dejado sacarle la foto a su llama y visitar sus campos. Esa foto la sentía como la armonía, lo que hemos perdido los humanos. Allá en la montaña es como que todavía tienen esta vinculación con la naturaleza. Hoy me pregunto qué va a ser de mis sobrinos nietos -porque no tuve hijos-, cuál es el mundo que van a recibir, qué mundo les dejamos. Yo no estoy con este gobierno, y creo que no va ser sencillo cambiar este pensamiento tan mercantil y empresarial, para el cual la gente no vale nada. Porque esto no pasa solamente acá sino que es global. No sé cómo se va a salir. Va a haber mucha muerte, me parece. Es como si hubiese una fractura muy grande en el mundo. El hoy no tiene nada que ver con las expectativas que uno podía tener de la vida y el mundo cuando yo era chica. Pienso, por favor, te van a matar por un vaso de agua. El mundo cambió mal, es muy feo.

¿Cómo te diste cuenta de que estabas haciendo el trabajo de tu vida?

Vuelvo a la historia de la niebla, me pasó que con la niebla no podía ver ni anticiparme al camino y de pronto se nos apareció una persona caminando en medio de la nada. Lo vi con un sobretodo y zapatos abotinados, después vi una foto y me di cuenta que eran botas. Esa imagen fue muy fuerte y sentí que iba a volver e iba hacer las fotos de mi vida, porque aquello que veía era una imagen increíble. Después me di cuenta realmente que iba a hacer las fotos de mi vida a medida que fui trabajando allí, viendo a este gente que vive ahí, muy rústica, pero al mismo tiempo muy sabia, en otro sentido. Y la vinculación que tienen con la naturaleza, me hacía acordar a mi padre, él era una persona de la tierra, me enseñó mucho acerca de la naturaleza, los animales y las plantas. Había otras cosas que me remitían a mi historia personal, esa cosa que tengo yo medio de sacrificada en el sentido de que si algo hay que hacerlo entonces lo hago. También esto de la belleza y el rigor que siento en la vida, como así también por los animales, que considero seres especiales. En la ciudad de Buenos Aires, me la pasaba encerrada en el laboratorio, revelaba rollos y copiaba. Mi vida pasó por este trabajo y este lugar, venía a Capital Federal, trabajaba para juntar un poco de plata y me volvía. No es que yo disfruté y usé ésta ciudad. No extrañaba Buenos Aires cuando estaba en la montaña. Donde yo estaba no había luz eléctrica, ni pantalla solar ni motor, las noches eran con vela o con un sol de noche. En un momento dado me sorprendí de mi misma cuando viajábamos de la parte sur a la parte norte. Se había hecho de noche y estábamos cruzando a caballo, al filo de la montaña, y vi todo Mina Clavero, un mar de luces abajo y yo le pregunté al baquiano qué era lo que estábamos viendo, porque ya me había olvidado lo que era la electricidad. El lugar me atrapó, aprendí un montón de cosas sobre cómo relacionarme. En parte era volver a ciertas cosas de la infancia suburbana cuando vivía en Polvorines y se cortaba la luz, o nos quedábamos sin agua y había que bombear para sacarla, o no teníamos gas y nos bañábamos con agua calentada en tachitos. Había cosas ahí que eran parecidas a las que había vivido pero de otra manera menos rigurosa.

¿Después de hacer las fotos de tu vida qué sigue ahora?

No lo sé. No estoy haciendo fotos en este momento. Ahora soy jubilada, Ésta será mi próxima etapa de trabajo personal, saber cómo se sale. Me tocó el amor y ya no está más. Ahora me toca ver en qué me reconvierto porque yo me he dado cuenta de que en la vida me fui reconvirtiendo. Primero era la que intentaba estudiar Psicología, Medicina, Bioquímica o Biología. Después pasé a ser la fotógrafa, traté de hacer periodismo y luego descubrí los ensayos. Más tarde hice mi trabajo de fotografía y empecé a caer en la nada hasta que entré en la Biblioteca Nacional a trabajar con fotos de otros, lo cual me trajo mucho placer, armé la galería y el área en el (Centro Cultural de la Memoria Haroldo) Conti. Me jubilé. Ahora no sé qué voy hacer. Espero reconvertirme en alguna otra cosa.

«Esto de La vida austera sentía que era una vida pegada a la naturaleza. Nosotros vivimos completamente tamizados por la cultura y allí es una vida económica, con una presencia muy fuerte de las personas y los animales», dijo la autora.

Actualizada 02/08/2017

Ene 2, 2018 | Entrevistas, Novedades

Sanmartiniano Painefil lleva adelante la organización de su pueblo desde que tiene memoria. En los ´80 estuvo junto a las comunidades de la “Línea Sur”, a través del Consejo Asesor Indígena (CAI), y hoy, en Bariloche, en el Espacio de Articulación Mapuche (EAM), una organización abierta a comunidades, familias, agrupaciones y todas las personas que se acercan, ya sean mapuche o huincas (personas no mapuche). Painefil fundó el EAM en 2010, con el objetivo de preservar, difundir y reproducir el conocimiento de la cultura mapuche, además de fortalecer la organización para el reclamo por las tierras, que quedaron en manos de grandes empresarios internacionales.

Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido hace casi un mes, acompañaba los reclamos del pueblo mapuche cuando Gendarmería Nacional reprimió la manifestación. El 11 de agosto pasado, miles de personas en distintas ciudades del país, se movilizaron por su aparición con vida. En Bariloche la cita fue en el Centro Cívico. Allí, los manifestantes taparon con una gran bandera la estatua de Julio A. Roca, líder del genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia. “Que hoy Santiago Maldonado este desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y que el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y que hoy existimos y nos deben un reconocimiento real”, denuncia Painefil en diálogo exclusivo con ANCCOM y en referencia a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra la comunidad mapuche.

¿Cómo fue su primera experiencia de organización junto al pueblo mapuche en Río Negro?

Mi primera experiencia fuerte fue con la Federación de Cooperativas, que se conformó después de la nevada de 1984, cuando casi todos los pobladores se quedaron sin animales, sin nada. Acostumbrados al intercambio, las familias vendían la lana en valores que no eran para nada rentables, y la situación se hacía cada vez más difícil. Primero armamos la Federación, y después se conformó el Consejo Asesor Indígena (CAI), porque se estaba discutiendo la Ley de Comunidades Indígenas en el Congreso y queríamos participar del contenido. En el CAI había referentes de cada comunidad, y el objetivo era aparecer en el documento, que diga explícitamente que las tierras usurpadas deben ser restituidas. También reclamábamos para que se especifique “pueblo mapuche” porque el proyecto de ley solo decía “comunidades indígenas”. En 1985 se sancionó la ley, y los diez años siguientes estuvimos trabajando para que se implemente, pero las leyes no cambian las cosas: los terratenientes estaban con el Gobierno, como ahora.

En una entrevista reciente con Radio Mitre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el Gobierno no aceptará una “república mapuche” que desconozca al Estado argentino, ¿qué significa para el pueblo mapuche?

Nosotros no planteamos la creación de una república ni desconocemos al Estado argentino, lo que se reivindica es la autonomía y la libre determinación de las personas mapuche. Antes decían “malones”, ahora nos dicen “terroristas”. Lo que están buscando es crear un enemigo real para generar un rechazo hacia el pueblo mapuche, para que la gente piense que somos peligrosos.

Sin embargo hay quienes, como Santiago Maldonado, acompañan la lucha, ¿qué implica su desaparición?

Que hoy esté desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y no sólo en la Patagonia sino también en Santa Fe, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires. Somos un pueblo que existe y eso es lo que les molesta, que acá estamos y nos deben un reconocimiento real.

Y en la actualidad, ¿en qué situación se encuentran las comunidades de la “Línea Sur”?

En el campo la situación sigue siendo la misma, de abandono: en muchos lugares no hay caminos, no hay servicios. Por eso los más jóvenes, los que pueden, se van a las ciudades, a Bariloche, Neuquén o Viedma. En los últimos diez años hubo un vaciamiento terrible en el campo, ya casi no hay animales, no hay proyectos ni hay un sostén desde el Estado para que se mantenga la actividad rural. La gente se va empobreciendo, desgastando, y los recursos no llegan. Y encima están los fenómenos de la naturaleza que hay que afrontar, como hace unos años fue con las cenizas.

A principios de mayo de este año, realizaron una movilización hacia Viedma para exigirle al gobernador que frenara el nuevo Código de Tierras en Río Negro. ¿Por qué se rechaza esta normativa? ¿Recibieron algún tipo de respuesta al respecto?

En primer lugar, el Código fue conformado sin consultarnos. La razón es muy simple: así es más barato. Si nos hubieran avisado, cada comunidad hubiera querido que el Estado vaya y vea cómo son las cosas allí. Y también opinar, debatir. Pero todo eso es muy costoso, entonces prefieren hacerlo puertas adentro. En segundo lugar, el Código califica como fiscales las tierras que son ancestrales, que son del pueblo mapuche. Una vez que figuran como fiscales, las venden o dan la concesión para mega proyectos económicos. Nosotros creemos que en la tierra existe un determinado equilibrio: si vos le sacás algo, tenés que devolverle otra cosa. La forma que las empresas tienen para explotar la tierra, desequilibra ese estado. En la reforma que propone el Gobierno, se prioriza el capital y nosotros, que no somos rentables, nos quedamos sin tierras.

En Bariloche, ¿cómo es la situación en las distintas comunidades mapuche?

Acá la mayoría de las comunidades están todavía dentro de territorios del Ejército, es decir, territorios mapuches que fueron tomados por el Ejército. Y las que no están tomadas por el Ejército, dependen de Parques Nacionales. Lo peligroso de esto es que si llega a haber algún conflicto, las personas quedan en manos de una u otra institución, ambas pertenecientes al Estado. En una época, el Ejército usaba el espacio junto a una de las comunidades, para hacer las prácticas de tiro, ahí mismo, junto a las viviendas de la gente. También sucede que algunas, a pesar de anotarse en el Registro de Comunidades Indígenas y obtener la personería jurídica para tener el derecho legal sobre la tierra, quedan dentro de loteos que se venden salteando el derecho de la comunidad que lo habita. ¿A quién le vamos a reclamar respuestas si los reclamos son contra el mismo Estado? La lucha por el territorio es larga y muy agotadora.

Dentro de las distintas organizaciones que hay en la Patagonia, una de ellas, el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es criticado por sus métodos, ¿Qué opina sobre esta organización?

Nosotros no compartimos la acción de RAM porque preferimos no generar violencia sabiendo que hay un Estado que permanentemente es violento, que nos criminaliza y nos persigue. Hoy tenemos detenido a un peñi, un compañero, Facundo Jones Huala. Más allá de las diferencias, yo exijo su libertad porque está preso injustamente. Es muy fuerte la agresión que hay por parte del Estado, incluso desde las palabras, las declaraciones también son parte de la violencia que hay. Todo esto genera miedo en el pueblo, hay temor de hacer y de hablar, entonces creemos que lo mejor es salir a las calles y estar organizados. No hay otra opción: si combatimos la violencia con más violencia, no llegamos a nada.

Actualizado 30/08/2017.