Oct 30, 2020 | Novedades, Vidas políticas

El domingo se conocieron en Chile los resultados del histórico plebiscito para reemplazar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dejó un saldo de 30 muertes y 2.250 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los Carabineros, la presión social logró que el Congreso acordara, días después, este proceso plebiscitario. Por la crisis sanitaria del Covid-19 y el aislamiento social, la votación tuvo lugar recién el 25 de octubre de 2020. En ella participó el 52% de la población, y un rotundo 78% dijo sí a la reforma constitucional.

El domingo se conocieron en Chile los resultados del histórico plebiscito para reemplazar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dejó un saldo de 30 muertes y 2.250 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los Carabineros, la presión social logró que el Congreso acordara, días después, este proceso plebiscitario. Por la crisis sanitaria del Covid-19 y el aislamiento social, la votación tuvo lugar recién el 25 de octubre de 2020. En ella participó el 52% de la población, y un rotundo 78% dijo sí a la reforma constitucional.

Pablo Monje-Reyes, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, cuenta que la relación entre el plebiscito y los eventos del 18 de octubre tienen una relación directa: “La movilización no respondía solamente a demandas exclusivas y únicas que podían ser resueltas a través de alguna política pública o algún instrumento de política salarial o la baja de los precios del transporte público. Estas eran situaciones bastantes más acotadas que a la gente no le interesaba, sino que lo que querían era cambiar la Constitución en términos de sus derechos y valores. Porque todo lo que se trataba de transformar o reformar de la Constitución anterior, siempre terminaba en el Tribunal Constitucional siendo echado para atrás. Entonces, la gente toma conciencia de esto, y lucha por una nueva Carta Magna”.

Con un parlamento presionado por la contundencia de las movilizaciones sociales, el 15 de noviembre del año pasado se votó en el Congreso el acuerdo para esta Convención que al día de hoy tiene algunos asuntos pendientes: “No fue un acuerdo completo porque fue en una noche, entre pasillos del Congreso con una élite muy asustada. Se inician debates sobre la propuesta donde hubiese mayor democracia, entonces se acordó que la Convención Constitucional tenía que tener paridad de género, el mecanismo sobre cómo tenía que ser elegida y a través de qué representación territorial. Todavía queda pendiente al día de hoy la integración de los pueblos originarios”.

Esta Convención Constitucional estará formada por 155 representantes elegidos en su totalidad por voto popular, y será la primera en la historia del país en tener condiciones igualitarias de género: habrá igual cantidad de hombres que de mujeres que la conformen. La ratificación final del pueblo, el llamado “plebiscito de salida”, será con la redacción de la Carta Magna por parte de estos colegiados, para lo cual la ciudadanía será llamada nuevamente a votación en 2022.

El cambio de esta Constitución vigente desde 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), no sólo es histórico por ser el primero en el que participa la ciudadanía, sino también por los amplios márgenes de participación electoral: “Este es el mayor nivel de tasa de participación que hemos tenido en Chile desde el voto voluntario. Cuando uno ve que es el 52% del padrón se podría pensar que es poco, pero es el 52% sobre la voluntariedad de las personas. Es distinto cuando tú tienes voto obligatorio donde estos plebiscitos terminan sobre el 80% de tasa de participación. La última elección había tenido una participación del 49%, hoy tenemos casi 52%. Casi 2 puntos de participación más, es decir 558.000 electores nuevos, de los cuales la mayoría son jóvenes”, sigue Reyes. Además, es una participación casi exclusivamente popular: “Toda la tasa de crecimiento fue en la periferia. La mayor votación estuvo en la zona más proletarizada de Santiago. Es decir, la periferia más pobre. Ahí hubo, por ejemplo, una comuna muy popular que se llama La Pintana, donde aumentó en un 40% la participación. En todas las elecciones anteriores había sido del 20%. Entonces, este triunfo no es tampoco un triunfo si lo podríamos interpretar exclusivamente de los partidos políticos como agentes de movilización, sino que aquí hay mucho más de fondo que es un proceso de participación y de movilización que tiene que ver con la manifestación del 18 de octubre, más que con la respuesta de los partidos políticos”.

Las bases estructurales de la sociedad chilena están dadas por una desigualdad económica, política y social sustentada por más de 40 años en la Carta Magna: “Es una Constitución que le da basamento al modelo neoliberal, es en dictadura, sin participación política, y después reformada consecutivamente en términos de perfeccionamiento del modelo neoliberal. La Constitución ya en los gobiernos democráticos de la década de los 90 es reformada para proceder a hacer todavía profundizaciones del modelo. Por ejemplo, se permite la privatización de las sanitarias o las distribuidoras de agua. Y eso no se hace en tiempos de la dictadura, se hace en tiempos de la democracia. Entonces la base institucional y legal del modelo neoliberal estaba claramente en la Constitución. La gente se da cuenta de este fenómeno político, que empieza a madurar 30 años después. Porque evidentemente el modelo neolibral asignó recursos y pudo efectivamente generar salidas de la pobreza y aumentar las tasas de consumo, pero a costa del endeudamiento de las personas. La gente los últimos años no resistía la tasa de endeudamiento que tenía y el modelo seguía exigiendo que se retribuyera vía mecanismos financieros que eran cada vez más agotadores”.

Chile cuenta con un sistema de salud y un sistema educativo muy caros, como así también con un esquema previsional que se constituyó siempre como excesivamente inequitativo. Debido a la escasez en las jubilaciones, muchas personas terminaron cayendo en la pobreza durante sus últimos años, generando un peso para las familias y para la juventud: “Se construye un escenario – declara Reyes- “donde los viejos son una carga para los jóvenes que tienen, en su mayoría, bajos ingresos. Todo esto está ratificado en el sistema constitucional chileno. La gente empieza a entender que el problema no es el sistema económico, ni cuánto tú trabajas, sino que son las bases institucionales del modelo que están en el marco de la presión de las personas”.

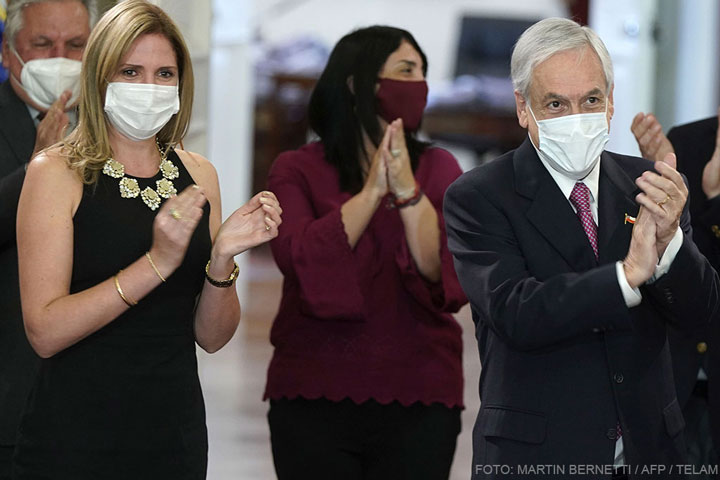

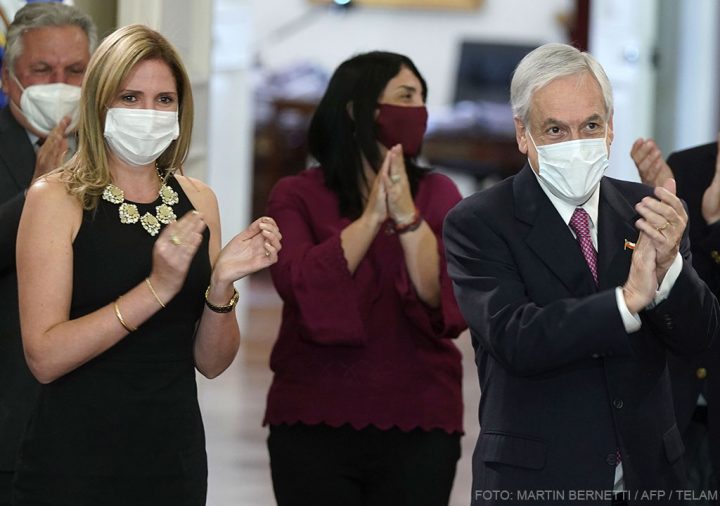

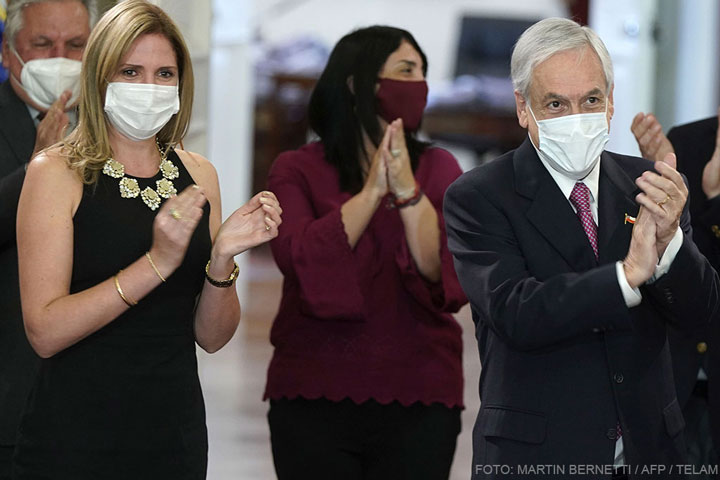

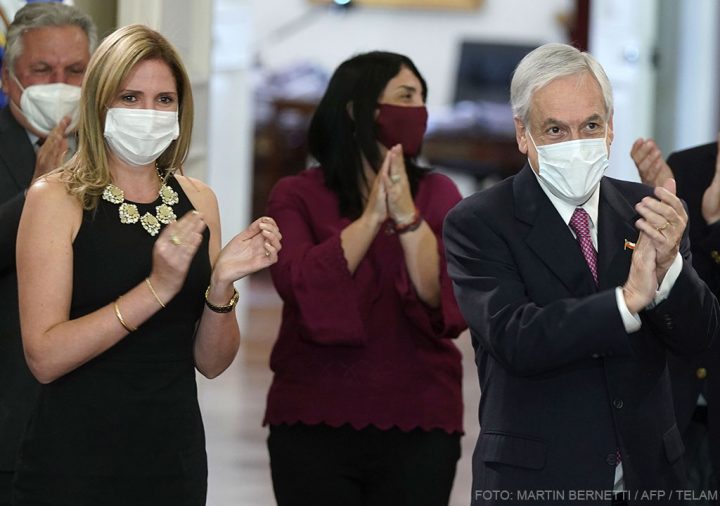

Las movilizaciones estudiantiles, sindicales y de la sociedad en general que precedieron y siguieron al 18 de octubre, continúan vigentes al día de hoy con una fuerza que logró sentar las nuevas bases de institucionalización democrática: “Lo que está pidiendo la nueva Constitución son los derechos sociales. Y la base institucional de lo que se está buscando, es que se ratifique el pacto social por sobre el pacto económico. Cuando tú quieres ratificar el pacto social por sobre el pacto económico, lo que tú estás colocando en el centro son a las personas. En el pacto económico, tú lo que colocas en el centro es el capital. Y la gente logró hacer esa diferencia”. Como consecuencia, además, la derecha dentro del Parlamento se encuentra hoy muy fragmentada entre una ultraderecha que busca mantener el status-quo y una derecha más moderada que, según Reyes, “busca girar hacia reformas de un cambio constitucional, sin perder todo en ese cambio”. La élite dirigente y el espacio político partidario tradicional se vio, con este impulso dado desde las bases populares, bajo una presión que tiene que resolver. El presidente Sebastián Piñera, ante los eventos del domingo pasado, declaró que este plebiscito era un triunfo de la democracia y que “esta nueva Constitución debe ser el gran marco de estabilidad”, un año después de que bajo su mandato el estallido social diera inicio a un desequilibrio social que ya no tendría vuelta atrás.

“Yo creo que Piñera es el rey desnudo -dice Pablo Reyes- y está tratando de sustentarse sobre la base de lo que hay en el palacio. Pero el palacio está vacío, no tiene pueblo, no tiene democracia, no está inmerso en el proceso. Y él sustenta una tesis política que en definitiva es la tesis de la violencia desde el Estado hacia la movilización social. Y eso ha logrado que hoy esté muy desprestigiado, que las instituciones del sistema represivo del Estado estén muy desprestigiadas y en una crisis total. De hecho, se dice que hay que reformar en profundidad la fuerza de Carabineros. Él no sabe lo que está pasando, todos le dicen que está sumamente bien vestido como presidente, pero no. Todo el sistema de construcción política de su gobierno ha sido derrotado por este plebiscito. Ellos tienen que responder a la soberanía popular, y como son un gobierno de derecha no quieren responder a esa soberanía popular. De cierta manera siempre buscándole argumentos como para apropiarse de los procesos democráticos, pero que al final del día no puede apropiarse porque el proceso democrático va en un sentido contrario a lo que ellos pretenden como sector político”.

Este histórico triunfo de la democracia popular chilena, es sólo un primer paso para la restauración del caos social y político que dejó un marco de incertidumbre dentro de un campo electoral fragmentado. “Si nosotros no cerramos y no conectamos esta movilización social con una alternativa de institucionalización de una nueva Constitución en función de los derechos sociales, del pacto social, sólo quienes tengan la agudeza de darse cuenta y de leer bien ese mensaje de la ciudadanía – de la ciudadanía popular, no la élite informada-, si eso no se conecta bien nadie va a poder capitalizar este proceso y la crisis va a continuar”, reflexiona Reyes. “Ahora, si alguien se conecta bien con ese fenómeno, con ese cambio, esa nueva base de construcción popular, va a permitir que en alguna medida se pueda canalizar toda esa fuerza democrática movilizadora. Este paso es el paso de democratización que tuvo un fuerte componente de movilización social. No es un paso de democratización del propio sistema político, es un paso de democratización por un factor de movilización social. Entonces aquí el sistema político está respondiendo a las presiones de la movilización, y no a su autocapacidad de poder ir profundizando la democracia. Yo creo que esas son las disyuntivas que vamos a ver cómo se van decantando a futuro”, finaliza Reyes.

May 20, 2020 | Comunidad, Novedades

En tan solo una semana, Chile pasó de 34.381 casos de covid-19 a 49.579. El coronavirus puso en jaque al sistema de salud y también a la estrategia del presidente Sebastián Piñera, quien tuvo que desinflar el pecho luego de innumerables críticas, hasta el punto de admitir que el país no estaba preparado para enfrentar la pandemia. Las deudas sociales y los reclamos habían sido postergados, pero la insuficiente ayuda estatal volvió a encender la hornalla de una olla a presión que ya estaba a punto de explotar aún antes de la aparición del virus.

Pasaron dos meses desde que la pandemia se desatara en Chile y lo sumergiera en una profunda crisis. Desde entonces el gobierno de Piñera ha tomado medidas de prevención de las que estaba orgulloso: alegaba que la clave estaba en los tests y no en el aislamiento preventivo y obligatorio. Es verdad que han hecho más de 330.000 pruebas de Covid-19, ocho veces más que las realizadas en nuestro país. Pero esto no bastó. Las falencias del gobierno quedaron expuestas y, a raíz de eso, los casos se dispararon categóricamente durante la última semana hasta tocar ayer un pico de 3.520 contagios diarios.

A la fecha del cierre de este artículo se contabilizaban 509 fallecidos. Hasta ahora, la tasa de letalidad se mantiene cerca del 1 por ciento, lo cual es bajo para la región, siendo que en Argentina es mayor al 4 por ciento. Sin embargo, las cifras chilenas se complican cuando se calcula la cantidad de muertes por millón de habitantes. Mientras que en el país trasandino superan las 27, en la Argentina ese índice por ahora es de solo 8 fallecidos por cada millón de habitantes.

Con la aceleración de los últimos días, la capacidad sanitaria está llegando a su punto de saturación. Más del 70 por ciento de las camas para unidades de cuidados intensivos del país ya están ocupadas; en la ciudad de Santiago, este número llega al 98 por ciento. Fuentes del sector salud revelaron que varios pacientes debieron ser trasladados a hospitales de otras localidades.

En diálogo con ANCCOM, Patricio Meza, que es vicepresidente del Colegio Médico de Chile, indicó que uno de los errores más graves en la gestión de la pandemia fue la postergación de medidas más estrictas. “A mediados de marzo habíamos solicitamos, junto con los alcaldes, una cuarentena más rígida, y en Santiago una cuarentena total, pero esto no fue tomado en cuenta y creemos que esa decisión influyó para que en este momento estemos frente a un potencial colapso de los centros de atención”.

Frente a este panorama Piñera tuvo que ceder ante las presiones a su gestión y accionar contra la red de salud privada, a la que intimó a duplicar su capacidad de camas de alta complejidad para el 15 de junio, porque hasta ahora había aumentado la cantidad disponible solo en un 10 por ciento. Esto es una muestra más de la perversidad de las lógicas de mercado en el cuidado de la vida.

El Presidente dejó de correr antes de llegar a la meta. “No podemos salir de la pandemia del coronavirus y caer en la pandemia del desempleo”, declaró antes de que el virus le diera una lección. Es que se enfocó en la reanudación apresurada de actividades para mover la economía y eso, en vez de generar más conciencia, confundió a la población. “En nuestro país ya estábamos hablando de un ‘retorno seguro’, de una ‘nueva normalidad’ –dijo Meza-. Algunas autoridades administrativas abrieron algunos centros comerciales. Por lo tanto, la gente pensó que ya teníamos superada la pandemia y empezó a llevar una vida muy cercana a la normal”.

Mario Aguilar, quien preside el Colegio de Profesores de Chile y también dialogó con este medio, atribuyó los errores a las reales convicciones del gobierno. “Toda esa lógica de hacer prevalecer lo económico, y más aún en una emergencia sanitaria, es bastante cuestionable –dijo-. Miraron esto con la idea de competir con otros países por ser el mejor y calcularon mal. Se dieron por ganadores cuando todavía no estaba controlada la pandemia”.

Recalculando

Recalculando

Para revertir esta situación se estableció desde el viernes pasado una cuarentena obligatoria para toda el área metropolitana de Santiago, que abarca al 92 por ciento de los habitantes de la ciudad, es decir 7,4 millones de personas, y será, en principio por 14 días.

“La cuarentena total se ha tomado de manera tardía. Debería haberse decretado desde el comienzo, cuando la gente aún tenía dinero en los bolsillos y no se les hacía imprescindible salir a buscar el sustento diario. Se generó un corredor de contagio desde las zonas más ricas a las más pobres, y en la actualidad el virus sigue el patrón de desigualdad socioeconómica”, le dijo a ANCCOM Guillermo Zerda, que es periodista y columnista de El Cronista Comercial desde Chile.

A pesar del fracaso en su estrategia, el gobierno no demuestra más que la misma soberbia que se veía en noviembre, cuando se desató el estallido social. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, culpó a los ciudadanos y los tildó de irresponsables. Además, agregó que es difícil que “la gente confíe en lo que el Estado le dice como conducta correcta [porque hay] una falta de confianza recíproca”, lo cual es llamativo para un gobierno democrático en funciones. “En nuestro país, cuando sucede algo relacionado a la pandemia, si es positivo, si hay una cifra auspiciosa, el ministro se atribuye todos los méritos –explicó el doctor Meza-. Pero cuando las cosas no funcionan bien, no asumen que hubo ningún error y tienden a culpar a terceras personas”.

Aguilar desmintió los dichos del ministro: “La gente, en su mayoría ha respondido –destacó-. Los irresponsables son los menos, pero a esos les dan mucho bombo mediático; yo creo que es menos del 10 por ciento, pero con eso tratan de desviar la atención de las grandes responsabilidades del gobierno. Ellos fueron los que dieron la señal de que había que relajarse”.

El ministro de Salud, cual caballo de carreras, se calzó las anteojeras y comenzó a trotar hacia adelante mientras muchos dirigentes le pedían un cambio de rumbo, sin ser escuchados. Meza, como miembro del Colegio Médico que integra la mesa social, sostuvo que “cuando las sugerencias de los grupos de apoyo no coinciden con lo que quiere hacer el gobierno, ellos son ignorados y no considerados para tomar las decisiones”. Hasta la semana pasada, el gobierno había apostado a una estrategia de “cuarentenas dinámicas»: sólo se habían decretado confinamientos obligatorios intermitentemente en algunas comunas -distritos- del país, donde los focos infecciosos eran mayores. Según planteaban, era “insensato e innecesario” decretar cuarentenas totales.

Caída libre

La economía es otra cara de la crisis. Según informó el instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo ya aumentó uno por ciento interanual durante el primer trimestre del año, y eso no llega a reflejar las cifras generadas por el aislamiento social. A diferencia de Argentina, Chile sólo prohibió los despidos en caso de “fuerza mayor” –que el motivo sea la pandemia-. “El proyecto de ‘Protección al Empleo’, permitía, entre otras cosas, la flexibilización laboral a favor de los empleadores, para que los trabajadores no perdieran su sueldo. Se habilitó la suspensión de contratos hasta nuevo aviso y achicar sueldos, según se redujera la jornada de trabajo”, explicó Zerda. Así, los trabajadores pasaron a “pagarse” su propio sueldo, mediante la utilización de un seguro de “cesantía”, dinero que proviene de 1/3 de sus aportes.

Para los más vulnerables, el Poder Legislativo impulsó una ley para un “Ingreso Familiar de Emergencia”. Se trata de un bono por tres meses de 65.000 pesos chilenos -5.000 argentinos- el primer mes, 55.000 el segundo y 45.000 el tercero. “La oposición no aprobó este proyecto porque considera que el país tiene recursos suficientes para brindar una ayuda más sustancial. Pero finalmente la ley se aprobó”, completó Zerda.

“Lo que se está haciendo es totalmente insuficiente y además el esfuerzo sigue siendo con recursos de todos nosotros y no del poder económico”, añadió Aguilar. En vez de distribuir los ingresos que ya tiene el país, el Banco Central de Chile fue en busca de auxilio al FMI, por una línea de créditos flexibles de 23.800 millones de dólares para enfrentar la crisis. “No queda claro con qué objetivo fueron a pedirle dinero al FMI –subrayó Aguilar-. Nosotros creemos que no corresponde, porque sigue siendo deuda pública y no toca los intereses de los grandes grupos económicos”.

El coronavirus no parece disiparse y la caída libre de las economías, tampoco. El FMI proyectó una contracción del PBI chileno de un 4,5 por ciento para este año y un 3 por ciento mundial. Esto, en un contexto con posibilidades de empeorar.

En el reino del revés

Chile parece volar por los aires desde octubre del año pasado, cuando las deudas sociales pendientes llevaron a la sociedad a manifestarse en las calles. La impericia del piñerismo agitó aún más a las masas y se desató una escalada de violencia que concluyó con una respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, varios muertos y más de 400 personas con perdigones en los ojos. La clase política dormía mientras Chile despertaba. Como resultado del reclamo popular, en abril se iba a celebrar un plebiscito -ahora fijado para el 25 de octubre- en el que la ciudadanía iba a decidir la modalidad de la reforma de la Constitución, intacta en su esencia desde la dictadura de Pinochet.

Curiosamente, esta crisis fue una oportunidad para Piñera. Cual felino en plena caza, debió esperar el momento justo para legitimar las medidas que lo habían enfrentado al pueblo tan solo medio año atrás. Con la llegada del coronavirus logró limitar libertades individuales, llenar las calles de militares, flexibilizar el trabajo y mantener el status quo. El 18 de marzo decretó el “estado de excepción constitucional de catástrofe” por 90 días, lo que le permitió limitar derechos y garantías, como el libre tránsito y las reuniones. Al igual que el año pasado, estableció un toque de queda que rige de las 22 a las 5 de la mañana. “Este estado de catástrofe permite una valiosa y necesaria colaboración de las Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta pandemia», dijo triunfante.

“Los temas del estallido social que habían convulsionado al país siguen vigentes –sostuvo Aguilar-. Hoy día el movimiento social está replegado porque hay una situación de emergencia sanitaria. Pero la gente está muy consciente de lo pendiente, de que acá los cambios que se demandan no se han producido ni cercanamente y también del aprovechamiento que el gobierno quiere hacer de esta crisis para recuperar el poder”.

Sólo será cuestión de tiempo para que la gente le tenga más miedo a la falta de dinero, trabajo y comida que a la misma pandemia, ante un Estado que no que no puede garantizar ni siquiera condiciones de supervivencia. Ya durante el comienzo de esta semana pobladores de barrios populares de Santiago rompieron la cuarentena para denunciar el hambre que están pasando y exigir más medidas asistenciales. Hubo protestas, saqueos y enfrentamientos con los carabineros, quienes reprimieron como de costumbre. Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, declaró ante Radio Cooperativa que «la gente ya no da más, es el hambre o la enfermedad». Si bien anunciaron la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos y elementos de limpieza, por ahora muchas mesas siguen vacías.

El coronavirus logró en Chile una postal impensada, con la gente “encarcelada” mientras Sebastián Piñera pasea impunemente por las calles, sacándose fotos frente al monumento a Baquedano, que supo ser el epicentro de las protestas. Aunque artísticamente esto se parezca más a un cuento de terror, bien podría formar parte de una de las estrofas de “El Reino del Revés”, la famosa canción infantil de María Elena Walsh.

Feb 6, 2020 | DDHH, Novedades

Emilia busca a su hermana Alexandra Paola Astudillo, a quien su madre debió dejar en Rancagua cuando se exilió.

«Aquí las mujeres no van a usar pantalones» le dijeron, navaja en mano, un grupo de carabineros en una razzia a Zurla de Lourdes Astudillo y a algunas pocas compañeras de la noche y de la militancia. Acto seguido les cortaron los pantalones y les estamparon algunas palmas, entre otros atropellos a sus cuerpos. Postal de la calle de la ciudad de Rancagua en Chile de 1973.

Ese amedrentamiento, junto con el golpe de Estado al presidente Salvador Allende hizo que ese grupo de mujeres, militantes de izquierda de Rancagua y “trabajadoras de la noche” –eufemismo que se usa a ambos lados de la coordillera – debieran exiliarse el 13 de septiembre de 1973..

Sin documentos, Zurla corrió hacia la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia para trabajar. Después pasó por Río Gallegos y por Río Grande, destino final de este exilio, uno de los más de doscientos mil que provocó el pinochetismo. El costo de salvar su vida fue muy alto: debió dejar una familia, dos hijas.

Primero, Rancagua

Zurla nació el 11 de octubre de 1949 en el austero San Bernardo, región metropolitana de Santiago de Chile. Allí, a los 18 años, fue madre soltera de Patricia, su primera hija, en diciembre de 1967. A los 21 quedó embarazada por segunda vez. Un accidente de trabajo, o de amor, quién sabe. En su casa le dijeron a Zurla: “Niña, cómo puede ser. ¡Otra vez!”.

Echada de casa y sin su primera hija (que quedó a cargo de sus abuelos maternos), Zurla viajó en 1971 hacia Rancagua. Llevaba a Alexandra Paola Astudillo, su segunda hija, recién nacida, en andas.

Allí ingresó a trabajar a la Casa de Cristal, una residencia de señoritas, otro eufemismo. Fue ahí cuando los carabineros comenzaron a perseguirla: Zurla tenía ideas de izquierda, soñaba y militaba para cambiar su realidad y la de otros. Por eso debió exiliarse y desprenderse de su segunda hija: Alexandra «la Poli«, que a los dos años quedó al supuesto cuidado de una compañera de trabajo de su mamá. Nunca más la vio.

La ONG Nos Buscamos ya revinculó a 45 personas con sus familias biológicas mediante exámenes de ADN.

Después, Río Grande

La peripecia llevó a Zurla hasta Río Grande, en Tierra del Fuego, Argentina, donde conoció a Alberto Enrique, de apellido Bonifetti. Con él, tuvo otros tres hijos: Emilia, Marcelo y Gino.

Emilia fue quien con una cuchara llena de preguntas comenzó a revolver el guiso espeso de la memoria. Tenía doce cuando, por descuido, vio la foto de una niña en la cartera de su mamá. “¿De quién será?”, se preguntó. “Es tu hermana. Se llama Patricia”, contestó Zurla. Una hermana que no había en su familia argentina (la única que por entonces conocía). Zurla tuvo que explicar todo. Desde ahí, fueron años de preguntas y de miradas bajas y cansadas como respuesta.

Emilia tenía cuarenta y uno cuando viajó a Santiago de Chile por enésima vez para hurgar en la historia de su mamá. Quería saber qué pasó con ella antes de que tuviera que salir corriendo, sin nada y sin sus hijas, dos días después del sanguinario golpe a Allende. Si bien Zurla -tras regresar a vivir en Chile en 1996- había intentado dar con algún rastro de Alexandra, no consiguió pista alguna.

«Durante la crianza de mi propia hija, quien tiene ahora seis años, me pregunté por la cuestión de mi mamá, por la de mi hermana. ¿Cómo poder convivir con la distancia, con la incertidumbre? ¿No querría ella saber? ¿Qué fue de ella? Necesité mover a mi mamá, buscar en ella y con ella», cuenta Emilia Bonifetti.

Emilia tiene 44 años. En diciembre pasado viajó a Chile nuevamente para convencer a su mamá de comenzar la búsqueda de Alexandra. Partida de nacimiento no la hubo, datos del nacimiento en el Hospital Parroquial de la Comuna de San Bernardo no los hubo, Casa de Cristal no la hay más, testigos de ese lugar no existen, conocimientos del paradero de la compañera de Zurla, tampoco. ¿Cómo podrían?

La búsqueda es como hurgar en una llaga. «Mi mamá tiene una úlcera que no termina de curarse, es una herida que no quiere cerrar. Algo pendiente: saber de su hija. Pero esta causa judicial que se abrió, la Causa Rol 1044/2018, le hizo saber que que hay muchas personas en su situación, le atenuó esa culpa al darse cuenta que hay otros que atravesaron su misma situación. El expediente da cuenta de que hay padres, hijos, hermanos que buscan a alguien desaparecido y personas a cargo de las búsquedas que no cuestionan a las víctimas. Esta causa, en este momento, da cuenta que Chile raspa la herida», explica Bonifetti.

En la Causa Rol, el Poder Judicial chileno y la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos hurga en un sistema de sustracción, apropiación y tráfico de niños (muchos de ellos hacia Europa) llevado a cabo en hospitales públicos y clínicas privadas sobre todo –pero no exclusivamente- durante el pinochetismo.

Casos como el de Alexandra, quien tiene ahora 49 años donde sea que esté, integran las dos mil denuncias declaradas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados chilena en 2018. La ONG Nos Buscamos, que nació en 2014 para propiciar la restitución de identidades de las personas apropiadas, tiene en sus registros ya 3.000 casos y logró revincular con sus familias biológicas a 45 personas a través de pruebas de ADN.

La mayoría de las historias dan cuenta de la existencia de un mercado negro de adopciones, cuya materia prima eran familias perseguidas, de fusiladas o muy carenciadas, a quienes en la mayoría de los casos se les informaba falsamente que sus hijos habían nacido muertos.

¿Cómo pudieron encarar la búsqueda Zurla y Emilia? Fue tras el aliento de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, nieta argentina restituida número 96, quien comentó a Emilia sobre denuncias y búsquedas relacionadas a la dictadura chilena. “Las veces anteriores en que mi mamá intentó conseguir algo, fue infructuoso. El marco en el que se da la denuncia actual es muy distinto. Hay efervescencia, empuje social, atrevimiento y muchas preguntas. Hay muchas causas similares y que no tienen más de cinco años. Hay un contexto insoslayable, en una sociedad que se cansó de no saber, de no poder. Cada cual desde su historia pero todos desde una sociedad que dijo basta», sentenció Emilia Bonifetti.

En ese Chile revulsivo de fines de 2019, Zurla y Emilia se acercaron a distintas organizaciones sociales dedicadas a la restauración de identidades y a dependencias del Estado chileno hasta dar con el Ministerio de Justicia, que en enero de este año y tras recibir un escrito de ambas, se comunicó inmediatamente para asistir a Zurla en la búsqueda de Alexandra. Ellas siguen buscando.

Nov 28, 2019 | Géneros, Novedades

La comunidad chilena en Buenos Aires se manifestó ante el Consulado de Chile.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Santiago de Chile, las mujeres marcharon hacia Plaza Italia –la Plaza de la Dignidad- para protestar contra la militarización de Chile y en rechazo de la violencia estatal. Otros sectores -migrantes, organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y estudiantiles- también se manifestaron, confluyendo todos en el lugar más emblemático del centro de la ciudad.

Las mujeres se adueñaron de la calle. Los pañuelos verdes, las banderas mapuches y feministas flameaban al ritmo del viento. Durante todo el día, se realizaron distintos actos de performance que incluyeron cantos, bailes, música, folletos y otros medios para concientizar a la ciudadanía. La manifestación fue muy diversa: había banderas de las mujeres trabajadoras, terapistas ocupacionales, universitarias, artistas, entre otras, que entonaban sus canciones eufóricamente. La calle era como estadio de fútbol con muchas hinchadas, pero del mismo equipo. “Somos distintos movimientos pero funcionamos en forma de red y eso hace que el movimiento feminista en Chile esté así de fuerte”, declaraba una joven universitaria. En un sector había chicas que en su torso denudo mostraban mensajes que decían “en Chile violan, torturan y matan”, al mismo tiempo que cantaban por el derecho que tienen a su propio cuerpo, imitando a la artista Mon Laferte en los Latin Grammy de este año. A unos pocos metros, había una ronda con una mujer bailando en el centro, vestida con medias de red y con la cara tapada, rodeada de carteles decían “más putas, menos pacos”. Al unísono, distintos sonidos vibraban de todos lados y había que prestar atención para poder entenderlos uno por uno. ‘’El Estado opresor es un macho violador’’ se escuchaba, mientras que desde otro lado llegaba ‘’las mujeres torturadas no nos quedamos calladas’’.

A los reclamos específicos del movimiento feminista se sumaron todas las protestas populares que emergieron después de haber callado 30 años: el pedido de una nueva constitución redactada por el pueblo, la eliminación de las AFP (sistema de jubilaciones privado), del IVA a los libros, la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la gratuidad de la salud y la educación. Muchas de las manifestantes tenían fotos de mujeres desaparecidas tanto de ahora como de la época de la dictadura de Augusto Pinochet. “Aún hay desaparecidas de la dictadura y todavía estamos tratando de encontrarlas. Aquí en Chile no hubo juicio ni castigo. Todos los torturadores están en sus casas .Queremos que se acabe la violencia estatal. Nos están violando a nosotras y a los homosexuales también”, contaba una señora con un megáfono en la mano. “Tenemos 13 mujeres que ahora están desaparecidas y denunciadas y la respuesta del Estado es nula. Los pacos ocultan esa información diciendo que no hay muertos o las quieren hacer pasar por suicidios”, declaró otra manifestante a ANCCOM, quien prefirió no dar su nombre. Además exigían la renuncia de la ministra de la Mujer y la Paridad de Género, Isabel Plá, porque la consideran cómplice de las violaciones y los femicidios por parte del gobierno durante las pasadas detenciones. La funcionaria aseguró no haber recibido ninguna denuncia formal, en contraste con la información que tenía el Instituto Nacional de Derechos Humanos- que contaba con tres querellas por abusos sexuales por parte de policías y militares.

Oct 23, 2019 | Novedades, Vidas políticas

El presidente Sebastián Piñera tuvo que dar marcha atrás con el aumento de tarifas.

El conflicto comenzó la primera semana de octubre con el anuncio del aumento del transporte público. Desde entonces, se encendieron pequeños focos de manifestación impulsados por organizaciones de colegios secundarios con la consigna de saltar los molinetes. Se eligió el Metro de Santiago como escenario porque es de vital importancia en la capital trasandina; el subte había pasado de costar 800 pesos chilenos a 830 en hora pico (unos 67 pesos argentinos).

La convocatoria a las protestas fue creciendo gracias a las redes sociales. A las y los jóvenes se sumaron otros sectores y el Gobierno respondió saturando de carabineros las estaciones. Así transcurrieron los días hasta el viernes 18 de octubre.

“Llegué de la Facultad al centro [de la ciudad] y ya todos sabíamos que ese día iba a ser un colapso”, asegura a ANCCOM Noelia Espinosa Valenzuela, una estudiante argentina de la Universidad de Chile que vive en el país vecino hace seis años. A esa altura todos los barrios estaban en caos, el tránsito cortado y comenzaron los enfrentamientos contra la policía.

Las fuerzas de seguridad trataron de apagar las movilizaciones con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Horas más tarde, en cada comuna había edificios y vehículos incendiados y, por la noche, la gente armó barricadas.

“No poder salir a la calle motivó que la gente saliera”, señala un periodista chileno.

Al día siguiente, sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera declaró la anulación de la suba de tarifas y decretó el Estado de Emergencia, durante el cual el Gobierno se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos. Acto seguido, el general Javier Iturriaga, jefe de Defensa Nacional, ordenó el toque de queda que se extendió hasta las primeras horas del miércoles 23.

Sin embargo, el pueblo continuó reclamando. “Chino”, un periodista radial de Valparaíso que prefirió conservar su anonimato, afirmó que “no poder salir a la calle motivó que la gente saliera aún más, pero hubo mucha represión”.

Un estudiante universitario que vive en Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, al sur de Santiago, quien también pidió mantener en reserva su nombre, relata: “Ayer, estando fuera de Protectora de la infancia [una estación de Metro de Santiago], los carabineros empezaron a tirar gases de la nada, sin provocación alguna. Nosotros empezamos a escapar a las villas. En esa manifestación había niños y abuelos, les importó un carajo. Tiraron gases a las calles, los departamentos, las casas. Y no conformes, empezaron a disparar balines de goma y de acero”.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad estatal autónoma, contabilizó hasta hoy 1.692 personas detenidas, entre ellas 210 niñas, niños y adolescentes. El INDH constató que 123 se encuentran hospitalizadas por heridas de arma de fuego y que cinco fallecieron por la presunta acción de agentes del Estado.

“El descontento es generalizado. Todo está privatizado: salud, educación, pensiones y agua”, dice el periodista.

El aumento del Metro fue el detonante de un problema más profundo. “La raíz es un descontento social generalizado. Todo está privatizado: salud, educación, pensiones, incluso el agua”, explica Chino. Pía Argagnon, socióloga, comunicadora y militante del Partido Convergencia Social, considera que la Constitución chilena, que data de 1980, en plena dictadura de Pinochet, propuso un modelo neoliberal que hasta la actualidad “constituye un Estado que no entrega garantías a la ciudadanía”.

El Gobierno nacional, a través de los principales medios, busca criminalizar la protesta social. Durante la mañana del domingo, en conferencia de prensa, Piñera dijo que Chile se encuentra en guerra contra un enemigo que “está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”.

Argagnon opina que el Presidente quiere configurar un escenario de miedo para el pueblo: “La pregunta es por qué. Mi visión es que esto solo podría justificarse por la necesidad de este propio régimen de mayores niveles de inseguridad y violencia, que lleve a una mayor opresión para sostener un modelo que no puede hacerlo por sí mismo”.

Voceros del oficialismo responsabilizan a la población por esta crisis. En diálogo con ANCCOM, una periodista del diario La Tercera, Johanna Watson, es categórica: “Los medios de comunicación solamente muestran un lado de los hechos, donde el villano siempre es el pueblo manifestándose”.

A contramano de la versión oficial, en las redes se alzan las voces que denuncian presuntos montajes de las fuerzas de seguridad y circulan videos que muestran a carabineros cometiendo actos de vandalismo.

Más allá de estas narrativas en disputa, Chile experimenta una crisis política y social producto del hartazgo de la ciudadanía y los oídos sordos de la clase dirigente. Para Chino, las manifestaciones por las tarifas “fueron un despertar en una población dormida durante 30 años”. En las plazas y en las calles se canta “Piñera escucha / ándate a la chucha”.

Pero las demandas exceden el pedido de renuncia del Presidente y de algunos de sus funcionarios, como Andrés Chadwick, ministro del Interior y Seguridad Pública y primo de Piñera. Para Lucas Cifuentes, secretario general de Convergencia Social, los mayores reclamos tienen que ver con un cambio en el orden estructural y la garantía de los derechos sociales, la nacionalización de recursos naturales, del sistema de pensiones y de un nuevo código laboral.

Si se quiere recuperar la paz, “la única forma sería que el Gobierno baje la guardia y acate los requerimientos del pueblo”, sostiene Watson y agrega: “La ciudadanía está en llamas y convencida de que esto no puede seguir”.

Si bien no hay un desenlace claro y “la oposición es muy amplia”, como indica Argagnon, “ha habido diversas muestras de rechazo a la intervención militar”. Pero en medio de la represión y la incertidumbre, hay una certeza: Chile despertó.

El domingo se conocieron en Chile los resultados del histórico plebiscito para reemplazar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dejó un saldo de 30 muertes y 2.250 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los Carabineros, la presión social logró que el Congreso acordara, días después, este proceso plebiscitario. Por la crisis sanitaria del Covid-19 y el aislamiento social, la votación tuvo lugar recién el 25 de octubre de 2020. En ella participó el 52% de la población, y un rotundo 78% dijo sí a la reforma constitucional.

El domingo se conocieron en Chile los resultados del histórico plebiscito para reemplazar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dejó un saldo de 30 muertes y 2.250 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los Carabineros, la presión social logró que el Congreso acordara, días después, este proceso plebiscitario. Por la crisis sanitaria del Covid-19 y el aislamiento social, la votación tuvo lugar recién el 25 de octubre de 2020. En ella participó el 52% de la población, y un rotundo 78% dijo sí a la reforma constitucional.