Sep 1, 2021 | Culturas, Novedades

Cuando todo era nada, era nada el principio. Y de eso trata la Muestra Patrimonio Rock que desde el 9 de agosto se puede visitar en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alsina 1835. La expo que recorre los primeros años del género cuenta con visitas guiadas que se realizan todos los lunes, miércoles y viernes, a las 15, y visitas libres los martes y jueves. Se accede con turno solicitado previamente por la página web.

Cuando todo era nada, era nada el principio. Y de eso trata la Muestra Patrimonio Rock que desde el 9 de agosto se puede visitar en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alsina 1835. La expo que recorre los primeros años del género cuenta con visitas guiadas que se realizan todos los lunes, miércoles y viernes, a las 15, y visitas libres los martes y jueves. Se accede con turno solicitado previamente por la página web.

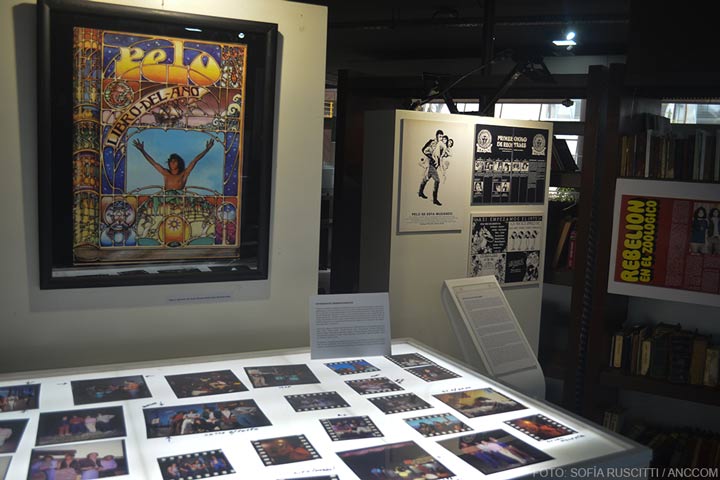

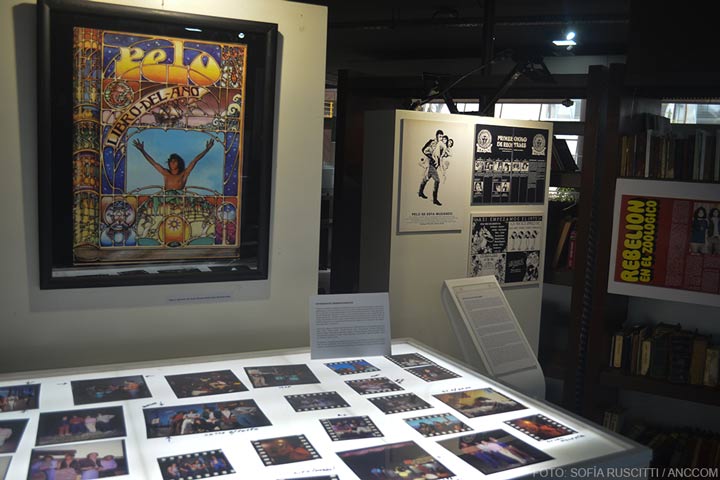

Una recorrida apasionante que incluye diversas facetas del fenómeno socio cultural que atravesó épocas, contextos y circunstancias que lo fueron moldeando. Una parte central de la exposición es la colección física de la revista Pelo, que forma parte de la hemeroteca de la biblioteca, como material editorial que acompañó y describió este movimiento contracultural durante más de 30 años.

De movida lo que sorprende son las instalaciones visuales donde se pueden apreciar series de fotografías (del archivo de las 30 mil fotos de Pelo, de 1970 a 2001, muchas de ellas muy poco conocidas), posters y tapas de revistas que permiten acercarnos a los primeros años del rock nacional, la época fundamental en que se gestó este movimiento artístico.

También hay vitrinas en las que se encuentran materiales con los cuales se hacían las publicaciones en el viejo oficio periodístico: las máquinas de escribir con que fueron escritos los primeros números de la Pelo, los grabadores de cinta de la época, las hojas de diagramación y papel pautado en las cuales se volcaban las notas de la revista, y también dos sillones que durante años formaron parte de la redacción y en los que se sentaron para ser entrevistados Charly García, Luis Alberto Spinetta, Norberto Pappo Napolitano, Raúl Porchetto y León Gieco, entre otros.

También hay vitrinas en las que se encuentran materiales con los cuales se hacían las publicaciones en el viejo oficio periodístico: las máquinas de escribir con que fueron escritos los primeros números de la Pelo, los grabadores de cinta de la época, las hojas de diagramación y papel pautado en las cuales se volcaban las notas de la revista, y también dos sillones que durante años formaron parte de la redacción y en los que se sentaron para ser entrevistados Charly García, Luis Alberto Spinetta, Norberto Pappo Napolitano, Raúl Porchetto y León Gieco, entre otros.

Una instalación simula lo que era la mesa de trabajo en la revista para la fotocromía, en donde se elegían las fotos para las notas en color. Allí se pueden ver negativos agrandados con imágenes de grupos pioneros de nuestro rock como Vox Dei en la terraza de la redacción de Pelo; Manal ensayando en Brasil para su regreso en 1980; Los Gatos, con y sin Pappo; Almendra en una producción fotográfica en el barrio de la Boca; y Arco Iris.

Por supuesto, varios de estos artistas también tienen un sector determinado en la muestra fotográfica principal, dedicado a las bandas y solistas fundacionales del rock argentino: Almendra, Los Gatos, Manal, Pappo, León Gieco, Sui Generis, Moris, Litto Nebbia, Billy Bond y La Pesada de Rock n´Roll.

Otra parte de este racconto histórico es la mención a los multitudinarios festivales B.A.Rock de 1970, 1971, 1972 y 1982, en donde se reunían las primeras tribus rockeras a ver a los músicos insignia del movimiento, y que quedaron documentados en las películas Rock Hasta que se ponga el sol (Aníbal Uset, 1973), y Buenos Aires Rock (Héctor Olivera, 1983).

Fotos enmarcadas de varios de los protagonistas de esos eventos también están en la exposición, incluyendo a Rubén “Vikingo” Basaldella, uno de los primeros plomos del rock, que asistió en escena a innumerables artistas durante años; o figuras de culto como Pajarito Zaguri. Imágenes de las tribunas de aquellos años, con un público bien hippie, a la usanza del viejo Woodstock, pero nacional. Y la policía omnipresente en todos lados, pidiéndole documentos a esa gente con pintas raras…

Fotos enmarcadas de varios de los protagonistas de esos eventos también están en la exposición, incluyendo a Rubén “Vikingo” Basaldella, uno de los primeros plomos del rock, que asistió en escena a innumerables artistas durante años; o figuras de culto como Pajarito Zaguri. Imágenes de las tribunas de aquellos años, con un público bien hippie, a la usanza del viejo Woodstock, pero nacional. Y la policía omnipresente en todos lados, pidiéndole documentos a esa gente con pintas raras…

Los nombres se suceden a través de las numerosas fotos: Pescado Rabioso, Orion´s Beethoven, Miguel Abuelo, Gustavo Santaolalla, el violinista Jorge Pinchevsky, Alma y Vida, y Gabriela, una de las primeras mujeres que cantó rock en el país. En una foto que llama la atención vemos a Spinetta y Edelmiro Molinari, mezclados con la gente de la tribuna, y es que los festivales B.A.Rock nunca tuvieron VIP, no había lugares reservados para “gente importante” o para quien pagara más, sino que eran eventos democráticos en los que los artistas y el público formaban parte de la misma cofradía. Una época en las que no había vallas ¡y nadie se colaba!

También hay una mención a Mandioca, el primer sello discográfico independiente dedicado al rock, motorizado por el gran Jorge Álvarez, uno de los principales difusores culturales de la época; junto a los jóvenes Pedro Pujó, Javier Arroyuelo y Rafael López Sánchez. Una vitrina con objetos invalorables da cuenta de ello, incluyendo fragmentos de las letras originales escritas por Javier Martínez para el repertorio de Manal, así como la placa original del primer álbum de este trío pionero del blues en castellano.

En el centro del piso inferior de la exposición puede observarse una vitrina que contiene varios vinilos de los artistas fundacionales del género, provenientes de la discoteca de Pelo, “lo que quedó, los que no se robaron”, como detalla Daniel Ripoll, quien fuera fundador y director de la revista y que también está presente en el recinto. Al lado, un sector de imágenes recuerda al Acusticazo, un célebre ciclo de conciertos con instrumentos acústicos de 1972, que contó con la presencia de Raúl Porchetto, Pedro y Pablo, David Lebón, León Gieco, Gabriela y otros. El primer unplugged de Iberoamérica, y también el primer disco en vivo grabado de rock argentino, que tuvo gran éxito.

En el centro del piso inferior de la exposición puede observarse una vitrina que contiene varios vinilos de los artistas fundacionales del género, provenientes de la discoteca de Pelo, “lo que quedó, los que no se robaron”, como detalla Daniel Ripoll, quien fuera fundador y director de la revista y que también está presente en el recinto. Al lado, un sector de imágenes recuerda al Acusticazo, un célebre ciclo de conciertos con instrumentos acústicos de 1972, que contó con la presencia de Raúl Porchetto, Pedro y Pablo, David Lebón, León Gieco, Gabriela y otros. El primer unplugged de Iberoamérica, y también el primer disco en vivo grabado de rock argentino, que tuvo gran éxito.

Otro sector denominado “La Previa” recuerda a la mayoría de los artistas beat comerciales, “complacientes”, para contrastarlo con el movimiento rockero progresivo argentino que vino después. Por último, se pueden ver ejemplares de algunas de las publicaciones contemporáneas a Pelo, como las revistas Expreso Imaginario, Pinap, Hurra, Algún Día y Canta Rock, entre otras.

La Muestra Patrimonio Rock continúa hasta el 17 de diciembre y promete actividades varias, como proyecciones de películas y homenajes a músicos, que serán anunciadas en la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Ago 31, 2021 | Deportes, Novedades

Partido Los Dogos vs Senior Estudiantes de La Plata

La International Gay and Lesbian Football Association (IGLFA) designó a Argentina, y más precisamente a la Ciudad de Buenos Aires, como sede de la 25° edición del Mundial de Fútbol Gay, que se desarrollará en el mes de noviembre de 2024. Aunque todavía no están definidos cuáles serán los predios en donde se disputará la competición, las instancias finales tendrán lugar en estadios porteños.

La competición quedará bajo la coordinación de Los Dogos, institución deportiva que brega por los derechos de la diversidad y derechos humanos, y que en 2007 fue campeón mundial de fútbol al ganar el certamen que se disputó también en Argentina. “IGLFA estaba buscando un país en Sudamérica para organizar el certamen y nosotros decidimos hacer una presentación ante la asociación, luego de la buena experiencia de 2007”, afirma Claudio Blanco, coordinador e integrante de Los Dogos. El dirigente señala que Argentina fue el único país que se postuló para la organización del certamen y que su designación contó con amplio apoyo de los dirigentes de la entidad.

El torneo contó con el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), primera entidad en reconocer y cooperar con el fútbol gay dentro de las organizaciones del Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). “El objetivo se logró gracias a un contacto que tuve con el presidente de AFA [Claudio Tapia], con quien tuvimos una reunión en donde le manifesté mis propuestas e inmediatamente me dio su apoyo para la organización del torneo”, cuenta Blanco. El dirigente señala que a pesar de que AFA no será el organizador de la competición, la entidad pondrá a disposición campos de juego y distintos equipos de entrenamiento.

La relación de Los Dogos con AFA se inició en el año 2018, cuando la asociación que nuclea al fútbol profesional argentino permitió al equipo desarrollar sus entrenamientos en el predio de Ezeiza, además de proveer equipamiento para que los futbolistas puedan practicar en equidad de condiciones.

La competición se desarrollará del 4 al 9 de noviembre de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires pero aún sin sedes confirmadas. “Estamos en la búsqueda de complejos deportivos, en donde haya canchas en buen estado, para el desarrollo de las primeras rondas, pero estamos trabajando para que las instancias finales se disputen en estadios de fútbol profesional”, asegura Blanco.

Con expectativas para el certamen mundialista, Los Dogos se entrenan dos veces por semana en el predio de Ezeiza de la AFA o en el Centro de Entrenamiento y Formación de Fútbol Amateur (CEFFA) del club Argentinos Juniors. “Buscamos consolidar el equipo, es por eso que hacemos amistosos para agarrar confianza”, sostiene Blanco, quien oficia como secretario de la Asociación de Deportistas por la Diversidad (AADD) y como director jefe de operaciones de IGLFA. El futbolista y dirigente sostiene que la participación en certámenes internacionales quedarán delimitados por los viajes que deban realizar. “En 2022 se disputará un torneo preparativo de fútbol siete en Las Vegas, pero no sabemos si vamos a poder disputarlo. Aunque sí tenemos expectativas para participar en un torneo que se desarrollará en Estados Unidos en 2023”, sostiene Blanco, quien explicó que el fútbol quedó fuera de los “Gay Games” que se celebrarán en Hong Kong en 2022, y que trabaja en la búsqueda de nuevos torneos de preparación.

Deconstruir el fútbol

El fútbol profesional masculino, a pesar de los cambios sociales, sigue siendo un espacio con prejuicios sobre la preferencia sexual de los futbolistas. “Lamentablemente, el fútbol es machista. En mi opinión, para un profesional es complejo decirlo porque puede perjudicar su carrera, al juzgarlo no por su juego sino por su preferencia sexual”, opina Blanco. Durante la última Eurocopa disputada en Europa, la UEFA rechazó la iluminación del Allianz Arena, el estadio del Bayern Múnich, por utilizar los colores que simbolizan a la comunidad LGBT, amparándose con el justificativo de la neutralidad religiosa y política. Blanco asegura que en el fútbol profesional masculino hay deportistas gays que no lo expresan por temor a que su carrera sea interrumpida, además de la caída de patrocinadores y la presión de las hinchadas. “Aunque no tienen la obligación de expresar lo que hacen de su intimidad, en el mundo del fútbol no es lo mismo salir con una chica que con un chico y eso puede oficiar como condicionante por manifestar sus preferencias sexuales”, explica Blanco

Desde IGLFA se esperan cambios importantes en materia organizacional y en especial luego del apoyo de AFA a los Dogos, algo innovador en el fútbol internacional. Hay expectativas de que otras entidades sigan la misma senda. “Esperemos que esto funcione como ejemplo y que en un futuro se pueda contar con el apoyo de más asociaciones y de más patrocinadores. Desde IGLFA estamos muy ansiosos con el desarrollo del mundial con el apoyo de AFA” asegura Blanco.

Jul 28, 2021 | Comunidad, Novedades

“Los trabajadores tenemos que empezar a disputar no la distribución del ingreso, sino la creación”, expresa Miguela Varela, integrante de la Red Alimentos Cooperativos. Frente a formas de trabajar, producir y comercializar que priorizan intereses de actores económicos concentrados, se erige una alternativa que ha ido adquiriendo relevancia y propugna un modelo cuyo signo distintivo es la búsqueda de equidad para quienes participan de él.

“Los trabajadores tenemos que empezar a disputar no la distribución del ingreso, sino la creación”, expresa Miguela Varela, integrante de la Red Alimentos Cooperativos. Frente a formas de trabajar, producir y comercializar que priorizan intereses de actores económicos concentrados, se erige una alternativa que ha ido adquiriendo relevancia y propugna un modelo cuyo signo distintivo es la búsqueda de equidad para quienes participan de él.

La economía social y popular tiende un puente entre el fruto del trabajo de innumerables familias y la población a partir de lógicas de producción y consumo innovadoras. En ese marco, se encuentra la salida ofrecida por diferentes organizaciones que aglomeran a pequeños productores, campesinos, cooperativas y empresas recuperadas, que enfrentan dificultades a la hora de ubicar sus alimentos y artículos en los mercados tradicionales.

Una de las propuestas inscriptas en esta línea es AlmaCoop, comercializadora que brinda un canal de distribución a productos de cooperativas, empresas recuperadas, pequeños productores familiares y de la economía popular. Este almacén, que funciona como plataforma de compras comunitarias, cuenta con 14 puntos de entrega activos en la Ciudad de Buenos Aires, y un servicio de envíos a domicilio iniciado con la pandemia. Según Carla Mancuso, la función de AlmaCoop es “ser un intermediario directo entre el productor y quien consume”, apoyándose en un aún exiguo pero incipiente cambio de paradigma. “Notamos un crecimiento de la concientización y la búsqueda por hacerse de productos más armoniosos con el ambiente, productos agroecológicos y orgánicos”, afirma.

Vanesa Acosta, encargada del sector de finanzas, vislumbra en el hincapié que hace AlmaCoop en la comercialización de productos sustentables el reflejo del objetivo fundamental de reemplazar los productos adquiridos en las grandes cadenas de supermercados por aquellos elaborados en el marco de la economía social. Al respecto, asegura: “Decidir dónde hacer la compra de alimentos y el consumo en general es un acto político. La batalla no es solo en términos de escala, sino también una toma de conciencia colectiva”.

Vanesa Acosta, encargada del sector de finanzas, vislumbra en el hincapié que hace AlmaCoop en la comercialización de productos sustentables el reflejo del objetivo fundamental de reemplazar los productos adquiridos en las grandes cadenas de supermercados por aquellos elaborados en el marco de la economía social. Al respecto, asegura: “Decidir dónde hacer la compra de alimentos y el consumo en general es un acto político. La batalla no es solo en términos de escala, sino también una toma de conciencia colectiva”.

También se encuadra dentro de esta economía Alimentos Cooperativos , red de organizaciones abocada a la producción, comercialización y consumo de alimentos de la agricultura familiar y de otras cooperativas. Su presencia en diversas provincias se suma a la tienda virtual y los tres locales de comercio minorista en la Capital Federal. “La idea es generar una cadena de valor propia en el marco de la cadena agroalimentaria argentina, en la que todos sus eslabones estén en manos de quienes trabajamos y no de las grandes empresas”, cuenta Miguela Varela. La vía del cooperativismo choca con los parámetros hegemónicos, alineados a los valores del sistema capitalista. Frente a un modelo “completamente especulativo, enfocado en las ganancias y la acumulación de capital”, se abre un camino que tiene que ver con “poner al ser humano, y el cuidado del medioambiente y la biodiversidad, en el centro”.

Varela divide los objetivos de Alimentos Cooperativos en tres ejes de acción. El primero, vinculado a la calidad de la agricultura familiar, se orienta hacia la producción agroecológica y el rechazo al uso masivo de agrotóxicos. El segundo eje es el de los precios justos “para los que consumen, pero también para los productores y para quienes trabajamos en la comercialización”. Lejos de ser especulativos y mirar de reojo al mercado internacional o a otras marcas, implica partir de los costos reales que afrontan los trabajadores, necesarios para sostener la estructura. Por último, la cuestión de hacia donde vuelve lo que el consumidor paga: el excedente “no es plata que se fuga o que va a la compra de bienes financieros”, sino que fortalece el desarrollo local y “se transforma en más trabajo y mejor producción”.

Entre las 150 cooperativas que integran la red de Alimentos Cooperativos se encuentra COTRAAVI, centrada en la labor de contratistas de viñas y frutales en Mendoza. La meta, como marca su presidenta, Gabriela Olea, es “poder dar valor agregado al trabajo que realizan, porque la venta de la uva no alcanza para que viva el contratista y su familia”. En efecto, el convenio por el cual trabajan les permite obtener solo entre el 15 y el 18 por ciento de la producción para su beneficio. La generación de valor agregado es representada principalmente por el “sueño” de estos trabajadores de tener un vino propio: “Nosotros tenemos el vino Del Contratista, que salió en junio de 2020, y para ellos es un logro por el que hace años se viene luchando y hoy hemos podido alcanzar”, afirma Olea.

Entre las 150 cooperativas que integran la red de Alimentos Cooperativos se encuentra COTRAAVI, centrada en la labor de contratistas de viñas y frutales en Mendoza. La meta, como marca su presidenta, Gabriela Olea, es “poder dar valor agregado al trabajo que realizan, porque la venta de la uva no alcanza para que viva el contratista y su familia”. En efecto, el convenio por el cual trabajan les permite obtener solo entre el 15 y el 18 por ciento de la producción para su beneficio. La generación de valor agregado es representada principalmente por el “sueño” de estos trabajadores de tener un vino propio: “Nosotros tenemos el vino Del Contratista, que salió en junio de 2020, y para ellos es un logro por el que hace años se viene luchando y hoy hemos podido alcanzar”, afirma Olea.

Una organización gremial como lo es la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), presente en 16 provincias, también orienta su acción hacia una línea similar de cambio de la matriz productiva. Daniela Carrizo, miembro de UTT, expone una serie de metas que incluyen el acceso a la tierra, la agroecología, y la oposición a un modelo “opresor, extractivista, del agronegocio que pone a la familia que produce en una situación de dependencia”. Es una lógica que abarca tanto la producción como la comercialización de alimentos: “Podes cambiar la forma de producir, pero para un mercado que sigue siendo el mismo. Necesitamos un lugar en donde vender ese producto agroecológico, por eso hay que pensar en un cambio estructural”.

Una suerte de estrategia para que más productores modifiquen sus prácticas en pos de la sustentabilidad involucra como primer paso “comercializar directo a través de asambleas de precios, donde los compañeros puedan decidir qué van a vender y cómo”, explica Carrizo. Juegan un rol para ello los cinco almacenes propios, además de la Red de Almacenes Soberanos inaugurada el último 9 de julio en Banfield. “Cada vez que alguien entra a un almacén de UTT se está llevando el trabajo y la organización de un montón de compañeros, cooperativas y fábricas recuperadas”, agrega Carrizo. La segunda medida es interpelar a la gente, para comentarle que aquello que están comprando se produce de forma diferente, bajo criterios beneficiosos para el medioambiente y los trabajadores.

La disputa discursiva por el sentido de las prácticas llevadas adelante desde la economía social y popular constituye una herramienta clave para la expansión de este modelo alternativo. Vanesa Acosta ve en la entrega presencial de productos en los nodos de AlmaCoop la posibilidad de “discutir y debatir sobre las formas de consumo y de dónde vienen los productos” con el público. Su compañera, Carla Mancuso, reconoce en esta misma línea que “es una definición política a quién se le compra y a quién no”. Por su parte, Daniela Carrizo sostiene que “generar otra cultura de consumo” y “saber en dónde se pone la plata” puede favorecer la proliferación de una economía más solidaria y sustentable. “Muchos factores hicieron que como sociedad nos cuestionemos qué consumimos, qué impacto tiene y a qué estamos contribuyendo”, añade la integrante de UTT.

La disputa discursiva por el sentido de las prácticas llevadas adelante desde la economía social y popular constituye una herramienta clave para la expansión de este modelo alternativo. Vanesa Acosta ve en la entrega presencial de productos en los nodos de AlmaCoop la posibilidad de “discutir y debatir sobre las formas de consumo y de dónde vienen los productos” con el público. Su compañera, Carla Mancuso, reconoce en esta misma línea que “es una definición política a quién se le compra y a quién no”. Por su parte, Daniela Carrizo sostiene que “generar otra cultura de consumo” y “saber en dónde se pone la plata” puede favorecer la proliferación de una economía más solidaria y sustentable. “Muchos factores hicieron que como sociedad nos cuestionemos qué consumimos, qué impacto tiene y a qué estamos contribuyendo”, añade la integrante de UTT.

Un actor central, interpelado directamente por las luchas de las organizaciones, es el Estado. “La mirada del Gobierno está en las grandes corporaciones, y nosotros al ser más pequeños muchas veces hemos sido ignorados”, declara Gabriela Olea, de COTRAAVI. El desinterés resulta en la imposibilidad de obtener beneficios, tales como créditos. Un ejemplo es el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, promovida por UTT y trabada en el Congreso, que promueve la implementación de un sistema de préstamos accesibles para que los agricultores familiares puedan tener sus propios terrenos. “Si no hay una política activa para que las cosas cambien y se replique en forma masiva, va a depender siempre del que quiere y puede cambiar”, explica Carrizo. Pero esta falta de intervención puede también generar confusión sobre lo que el cooperativismo puede conseguir por sí solo, tal como aclara Miguela Varela: “Circula la mirada de que desde la economía popular se puede combatir la inflación. Esto no es posible únicamente desde este sector, debe ir acompañado de muchos otros factores”. Los precios justos no siempre coinciden con los más baratos del mercado y, según Varela, “el fenómeno de la inflación es estructural en la Argentina, tiene determinantes mucho más complejos, no todos locales”.

El papel desempeñado por las cooperativas es vital para la supervivencia de pequeños productores a lo largo y ancho del país, y la forma en la que mejor pueden cumplir sus objetivos es actuando en conjunto. “Es necesario fomentar el asociativismo con las comercializadoras para generar espacios de discusión política que puedan reclamar y tensionar con el Estado”, sostiene Carla Mancuso, de AlmaCoop. Gabriela Olea, presidenta de COTRAAVI, nota que “el trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica el efecto” y, por ende, solo un accionar mancomunado puede lograr que las familias reciban, a través de las cooperativas, la justicia social que merecen. Para Miguela Varela, de Alimentos Cooperativos, una economía en manos de la gente con otra forma de producir y consumir supone también otra forma de vinculación entre actores: “Hay que tratar de generar vínculos de reciprocidad, tejer alianzas más profundas. Nadie sale adelante solo, y las cooperativas ofrecen una salida colectiva, la de la autogestión solidaria”. Lejos de sumarse a la idea del emprendedor individual, plantea la necesidad de organizaciones “más horizontales y democráticas, que trabajen en red con todo tipo de actores”.

Una economía con otros parámetros, interlocutores y fines. Un modelo que, como plantea Daniela Carrizo, busca “que la cooperativa venda, que el trabajador reciba lo que corresponde, y que el vecino pueda comer productos de calidad”. La importancia que reviste este sistema, marginado por actores políticos y económicos, es reflejada tanto por las causas que defiende como por la cantidad de personas a las que alcanza. “Da beneficios a familias y pequeños productores que por muchos años fueron el último eslabón de la cadena”, comenta al respecto Gabriela Olea. La alternativa, esbozada a nivel discursivo y ratificada en el acto de consumo agroecológico, está lejos aún de tomar la delantera en la contienda. Pero la forma de abonar el terreno para que un cambio real sea factible existe ya en la sociedad civil, tal como expresa Vanesa Acosta: “Necesitamos discusiones en torno a otro modelo económico, y estas cooperativas son ejemplo de que eso es posible”.

Una economía con otros parámetros, interlocutores y fines. Un modelo que, como plantea Daniela Carrizo, busca “que la cooperativa venda, que el trabajador reciba lo que corresponde, y que el vecino pueda comer productos de calidad”. La importancia que reviste este sistema, marginado por actores políticos y económicos, es reflejada tanto por las causas que defiende como por la cantidad de personas a las que alcanza. “Da beneficios a familias y pequeños productores que por muchos años fueron el último eslabón de la cadena”, comenta al respecto Gabriela Olea. La alternativa, esbozada a nivel discursivo y ratificada en el acto de consumo agroecológico, está lejos aún de tomar la delantera en la contienda. Pero la forma de abonar el terreno para que un cambio real sea factible existe ya en la sociedad civil, tal como expresa Vanesa Acosta: “Necesitamos discusiones en torno a otro modelo económico, y estas cooperativas son ejemplo de que eso es posible”.

Jul 28, 2021 | Géneros, Novedades

La campaña ciudadana Paternar -iniciada el 20 de junio por el Día del Padre- es una iniciativa que tiene como objetivo lograr la ampliación de la licencia por paternidad en nuestro país, que en la actualidad es de 48 horas.

La campaña ciudadana Paternar -iniciada el 20 de junio por el Día del Padre- es una iniciativa que tiene como objetivo lograr la ampliación de la licencia por paternidad en nuestro país, que en la actualidad es de 48 horas.

Un conjunto de distintos colectivos de varones y organizaciones sociales se agruparon para reclamar la ampliación de este derecho, y también para pensar en un rol masculino más activo con respecto a las tareas de cuidado y del hogar, como así también, un rol más equitativo dentro del ámbito familiar.

Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo contempla dos días libres seguidos a la fecha de parto por paternidad. La licencia por maternidad, en cambio, otorga a la mujer o persona gestante 45 días previos y hasta 45 días posteriores al parto. Según datos publicados por UNICEF, OIT y CEPAL, los únicos dos países en América Latina y el Caribe en tener dos días por licencia por paternidad -además de la Argentina- son Guatemala y República Dominicana.

Daniel Jones miembro de la campaña Paternar y su hijo León.

Matías Criado es psicólogo, integrante de Paternando -parte de la campaña Paternar- y asegura que hoy los varones que quieren ejercer la paternidad se encuentran con que sólo tienen apenas 48 horas de licencia que, si sale todo bien, les posibilita salir de la clínica con su bebé en brazos, pero no sirve para llevar a hacerle controles de salud o iniciar los trámites para el DNI: “Ya el rol de los varones dentro del cuidado es nulo. Por eso estamos buscando que esta campaña no solamente amplíe días, sino que genere en nosotros la obligatoriedad de hacernos responsables del cuidado a partir del nacimiento en adelante”, afirma.

Por su parte, Julián Novo -docente, militante sindical del SUTEBA y CTA, integrante del espacio de varones Desarmarnos y de la campaña Paternar– asegura que la actualización de esta ley es una de las deudas de la democracia. “Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene tan poca cantidad de días de licencia por paternidad. Somos en la región uno de los que menos tiene. Los que más tienen son Paraguay y Venezuela que cuentan con 14 días”, asegura. Según lo publicado por UNICEF en “Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe”, las licencias pueden mejorar los niveles de igualdad de género en los distintos países para que se promueva la corresponsabilidad parental.

En promedio, en la región, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las mujeres es de cinco horas en contraste con los hombres que sólo dedican una hora y media. A pesar de que los varones tengan mayor carga horaria en trabajo remunerado (un promedio de 6 horas en contraste con 3 horas y veinte de las mujeres), el total trabajado sigue siendo mayor en las mujeres con un total de 8.20 horas promedio versus 7.44.

Daniel Jones es doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del Conicet, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, también integra la campaña Paternar, y señala que ampliar las licencias a treinta días permitiría, fundamentalmente, descargar una parte del trabajo que les significa a las mujeres y personas gestantes un cambio vital tan significativo. “La existencia de la licencia sería una condición material que favorecería ese involucramiento. Tanto en la conexión afectiva de esos primeros días, que son super importantes, como también me parece que en la distribución de tareas de carga doméstica y de crianza. Treinta días por supuesto son insuficientes, pero nos parece un gran avance frente a dos”. En toda la región, según lo informado por UNICEF, las licencias de paternidad no superan los cinco días en la mayoría de los casos.

Daniel Jones es doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del Conicet, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, también integra la campaña Paternar, y señala que ampliar las licencias a treinta días permitiría, fundamentalmente, descargar una parte del trabajo que les significa a las mujeres y personas gestantes un cambio vital tan significativo. “La existencia de la licencia sería una condición material que favorecería ese involucramiento. Tanto en la conexión afectiva de esos primeros días, que son super importantes, como también me parece que en la distribución de tareas de carga doméstica y de crianza. Treinta días por supuesto son insuficientes, pero nos parece un gran avance frente a dos”. En toda la región, según lo informado por UNICEF, las licencias de paternidad no superan los cinco días en la mayoría de los casos.

Si bien hay varios proyectos de ley presentados para la ampliación de licencia por paternidad, Paternar acompaña la reforma presentada por el diputado Itai Hagman del Frente de Todos. Se trata de una ampliación de 30 días de carácter obligatoria, intransferible y remunerada. “Sería para el sector público, privado, sector agrario y casas particulares. También en casos de adopción y pensando en familias diversas y no solamente en casos de familias hetero, sino a toda la diversidad que pueda haber en la construcción de una familia”, asegura Julián Novo y agrega que el objetivo final es poder llegar a tener la misma cantidad de días que licencia por maternidad “creemos que de dos a treinta días es un salto cualitativo -que obviamente no alcanza- pero es un paso importante para profundizar”.

Matías Criado, por su parte, ratifica que desde la campaña se plantearon como objetivo no solamente generar un cambio en la licencia y ampliarla, sino que también se proponen generar un cambio en todo el sistema de cuidados: “Para los padres que estamos presentes en la crianza de nuestros hijos nos damos cuenta que necesitamos oportunidades y necesitamos este derecho fundamental y que tenemos que dejar de delegar esta responsabilidad en las mujeres. Es nuestro hijo, nuestra hija, y tenemos que hacernos cargo nosotros. Por eso estamos pidiendo que esto sea de carácter obligatorio e intransferible”.

Matías Criado, por su parte, ratifica que desde la campaña se plantearon como objetivo no solamente generar un cambio en la licencia y ampliarla, sino que también se proponen generar un cambio en todo el sistema de cuidados: “Para los padres que estamos presentes en la crianza de nuestros hijos nos damos cuenta que necesitamos oportunidades y necesitamos este derecho fundamental y que tenemos que dejar de delegar esta responsabilidad en las mujeres. Es nuestro hijo, nuestra hija, y tenemos que hacernos cargo nosotros. Por eso estamos pidiendo que esto sea de carácter obligatorio e intransferible”.

Jones ratifica que un modelo de licencias de dos días apunta a un modelo y a un tipo de sociedad que ya no existe. “La idea de un varón proveedor único y una madre abocada plenamente a la crianza es un modelo de sociedad que si alguna vez existió ya no existe más”. Novo agrega que la actual ley de dos días se fijó en el año 1974 “evidentemente en esos momentos había otra concepción muy distinta a la que hay ahora -por suerte- de la familia y el rol de los padres”. Jones cree que los varones tienen la posibilidad de pensar un involucramiento de mayor intensidad y de más largo plazo y que, además, indirectamente, sí va a generar a futuro un impacto en las masculinidades.

“Es un debate que se tiene que dar y poner en la agenda pública apuntando a repensar las masculinidades, el rol de las paternidades en el sentido de pensar un rol activo y protagónico, respetuoso y de crianza compartida e igualitaria. Además de esta ley apuntamos a instalar este debate”, cierra Novo.

“Es un debate que se tiene que dar y poner en la agenda pública apuntando a repensar las masculinidades, el rol de las paternidades en el sentido de pensar un rol activo y protagónico, respetuoso y de crianza compartida e igualitaria. Además de esta ley apuntamos a instalar este debate”, cierra Novo.

Jun 22, 2021 | Entrevistas

Victoria Zaccari tiene 32 años y es una militante política, pero su área de lucha está lejos de las reuniones partidarias: ella da la batalla en un universo de telas y máquinas de coser y se sumerge en la competitiva, cruel y desintegrada industria de la moda.

Victoria Zaccari tiene 32 años y es una militante política, pero su área de lucha está lejos de las reuniones partidarias: ella da la batalla en un universo de telas y máquinas de coser y se sumerge en la competitiva, cruel y desintegrada industria de la moda.

Estudió artes visuales y es diseñadora de indumentaria. Desde 2018 al 2020, formó parte de Fashion Revolution Argentina, una organización sin fines de lucro que se dedica a informar cómo se produce en el país. Además, fundó el Movimiento Textil Argentino, un proyecto que pretende unir al sector en busca de crear una industria más sostenible. Escribe y publica semanalmente una columna en El País Digital, y actualmente cursa un posgrado en Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad Nacional de Córdoba y la diplomatura en Comunicación Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

¿Cuál es la relación entre la moda y la política?

La moda y la política tienen un fin estético, un fin armónico, pero también son herramientas para vincularnos con las personas. La moda y todo su sistema se basan en el sentido de pertenencia, la identificación con algunos estilos o la manera de expresarnos en el vestir son prueba de ello. Todo lo que gira en torno a la moda tiene que ver con el afán de aprobación, de querer lucirnos o de querer que nos miren. La política tiene algo de eso, de querer conquistar, de querer convencer, pero también tiene esa cuestión de organizar. Hacer política es, en parte, poner sobre la mesa los temas que nos afectan a las personas, es un lugar donde compartimos y negociamos. Y esa capacidad de negociación es lo que creo que comparten ambos mundos. Pero, sobre todo, creo que la política es una herramienta fundamental para mejorar el sistema de moda actual. No sé quién lo empezó, pero creo que fue un error gravísimo de las instituciones educativas del diseño, y de todo el ámbito de la moda en general, el de despolitizar la moda. Porque en el momento en que no habla de política hay un montón de derechos que se vulneran. Y no sólo cuando hablás de trabajadores textiles, sino cuando hablas de modelos, cuando leés una revista, cuando ves la desinformación que hay para los consumidores, para usuarios de la moda, cuando no hay talles para todas las personas, cuando hay pocas marcas que confeccionan para personas con discapacidad. La despolitización de la moda tiene esas consecuencias. Entonces, cuando empezamos a hablar de todos esos temas, estamos de alguna manera politizando la moda, pero al mismo tiempo, además de hablar y ser activista, también es necesario que haya políticas públicas. Y eso también hay que discutirlo y visibilizarlo.

¿Puede la moda ser una herramienta para movilizar o mover algunas estructuras sociales?

¿Puede la moda ser una herramienta para movilizar o mover algunas estructuras sociales?

La moda, como la entendemos hoy, nació y fue construida (como sistema y como industria) en Francia, durante el reinado de Luis XIV, que a mí me parece un personaje fabuloso, que supo ver algo que no existía y crearlo. Por eso, la moda nació con este espíritu elitista, excluyente y con el afán de diferenciarse. El error fue, como con tantas otras cosas, querer sostener eso a través del tiempo. En ese momento, tenía sentido que la moda fuera y naciera con ese espíritu. ¿Porqué? Porque había toda una concepción y una construcción que podríamos expresarla como un reflejo de la sociedad. Si así fuera, la moda tendría un montón de sentidos distintos en cada lugar y se expresaría de muchas de formas diferentes. En la práctica lo hace. Lo que sucede es que hay una disociación entre la realidad y lo que se enseña y lo que se aprende en diseño de indumentaria (y en moda en general). En este sentido, en relación a cómo la moda refleja las realidades, los contextos o las coyunturas, si lográramos entenderla con esa pluralidad de significados según el territorio, puede perderse esa primera y primitiva concepción de que el acceso (a las prendas) es algo de elite y se convierta en una herramienta más sensible. Pero para eso hay que ser diseñadores un poco más disruptives y esto implicaría también otras formas de vincularse con el capital, que al fin y al cabo es lo que sostiene todo. Por ejemplo, la BAFWeek (la Semana de la Moda en Buenos Aires) tiene cada vez más logos de tarjetas de crédito y de bancos. Me parece que está bien que te banquen las corporaciones, pero ¿a cambió de qué? ¿Cuál es el intercambio que queremos para el futuro? Sobre todo, en esta época en la que nos estamos replanteando cuestiones importantes como el acceso a la tierra o la soberanía alimentaria.

¿Es posible que la sostenibilidad pueda ayudar a eso?

¿Es posible que la sostenibilidad pueda ayudar a eso?

En mi caso, prefiero pensar en una soberanía de la moda como paso anterior para pensar una moda sostenible, que tiene un montón de aristas. Sobre todo en Latinoamérica: está ligada a una concepción europea, nórdica y en esa región hay otra idiosincrasia y otros valores. Estamos hablando de países que con otra concepción de la vida, otro nivel de ver racismo y xenofobia, pero que también tienen jornadas laborales de seis o cuatro horas. A nivel nacional y regional, contamos con otras problemáticas, otra historia, otro contexto. Latinoamérica, por suerte y por desgracia, es un pueblo despierto. El nivel de abuso y de vulneración de derechos que tenemos acá por parte de las instituciones es totalmente diferente, y eso no es ajeno a la moda y a la sostenibilidad. Fijate que el proyecto de ley que se quería implementar en Colombia para aumentar el IVA tenía la palabra «sostenible», qué curioso y perverso es que se use esa palabra tan bien vista para algo tan abusivo y nefasto, que impactaba en sectores populares. Y eso pasa todo el tiempo, se abusa de este concepto que, en lo concreto, tiene que ver con cuestiones muy básicas de salud y de convivencia. Por eso, pefiero pensar en soberanía, que tiene que ver con reflexionar en cómo reorganizarnos desde adentro y cómo pararnos en ese sistema, en este contexto.

¿Una moda soberana empezaría con reeducarnos con respecto al vestir?

Sí, totalmente, lo pienso así. Pero acá también me gustaría hacer hincapié en dos cosas. Por un lado, para mí este proceso de reeducación o transmisión de saberes necesariamente tiene que darse desde adentro, desde los profesionales y trabajadores del sector para con les usuaries, como está pasando en la industria alimenticia. Todo lo empezaron los trabajadores de la economía popular, la UTT. Se organizaron, empezaron a aplicar otras formas de producción, a informar a las personas por qué hacían lo que hacían, a educar en compostaje y formas de alimentarse. Entonces, en definitiva, el objetivo educativo tiene que surgir por parte de los profesionales del sector, la responsabilidad es de todos los trabajadores, no sólo de diseñadores y académicos. Por otro lado, quiero resaltar que este proceso es algo comunitario, no depende solamente de que vos o yo nos hagamos soberanas y tengamos el poder de decisión, porque ese es uno de los errores en los que se incurre muchas veces con las distintas corrientes alimentarias o con las distintas militancias, que terminan cayendo inevitablemente en decirle a la otra persona lo que está bien y lo que está mal, y eso no es más que seguir reproduciendo violencias. Hay que confiar en lo comunitario, pensar que, si vamos a tener el poder de decisión, que lo tengamos muchas personas, que sea algo realmente sororo en el sentido de colaborativo. Hacia allí hay que ir.

Cuando todo era nada, era nada el principio. Y de eso trata la Muestra Patrimonio Rock que desde el 9 de agosto se puede visitar en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alsina 1835. La expo que recorre los primeros años del género cuenta con visitas guiadas que se realizan todos los lunes, miércoles y viernes, a las 15, y visitas libres los martes y jueves. Se accede con turno solicitado previamente por la página web.

Cuando todo era nada, era nada el principio. Y de eso trata la Muestra Patrimonio Rock que desde el 9 de agosto se puede visitar en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alsina 1835. La expo que recorre los primeros años del género cuenta con visitas guiadas que se realizan todos los lunes, miércoles y viernes, a las 15, y visitas libres los martes y jueves. Se accede con turno solicitado previamente por la página web. También hay vitrinas en las que se encuentran materiales con los cuales se hacían las publicaciones en el viejo oficio periodístico: las máquinas de escribir con que fueron escritos los primeros números de la Pelo, los grabadores de cinta de la época, las hojas de diagramación y papel pautado en las cuales se volcaban las notas de la revista, y también dos sillones que durante años formaron parte de la redacción y en los que se sentaron para ser entrevistados Charly García, Luis Alberto Spinetta, Norberto Pappo Napolitano, Raúl Porchetto y León Gieco, entre otros.

También hay vitrinas en las que se encuentran materiales con los cuales se hacían las publicaciones en el viejo oficio periodístico: las máquinas de escribir con que fueron escritos los primeros números de la Pelo, los grabadores de cinta de la época, las hojas de diagramación y papel pautado en las cuales se volcaban las notas de la revista, y también dos sillones que durante años formaron parte de la redacción y en los que se sentaron para ser entrevistados Charly García, Luis Alberto Spinetta, Norberto Pappo Napolitano, Raúl Porchetto y León Gieco, entre otros. Fotos enmarcadas de varios de los protagonistas de esos eventos también están en la exposición, incluyendo a Rubén “Vikingo” Basaldella, uno de los primeros plomos del rock, que asistió en escena a innumerables artistas durante años; o figuras de culto como Pajarito Zaguri. Imágenes de las tribunas de aquellos años, con un público bien hippie, a la usanza del viejo Woodstock, pero nacional. Y la policía omnipresente en todos lados, pidiéndole documentos a esa gente con pintas raras…

Fotos enmarcadas de varios de los protagonistas de esos eventos también están en la exposición, incluyendo a Rubén “Vikingo” Basaldella, uno de los primeros plomos del rock, que asistió en escena a innumerables artistas durante años; o figuras de culto como Pajarito Zaguri. Imágenes de las tribunas de aquellos años, con un público bien hippie, a la usanza del viejo Woodstock, pero nacional. Y la policía omnipresente en todos lados, pidiéndole documentos a esa gente con pintas raras… En el centro del piso inferior de la exposición puede observarse una vitrina que contiene varios vinilos de los artistas fundacionales del género, provenientes de la discoteca de Pelo, “lo que quedó, los que no se robaron”, como detalla Daniel Ripoll, quien fuera fundador y director de la revista y que también está presente en el recinto. Al lado, un sector de imágenes recuerda al Acusticazo, un célebre ciclo de conciertos con instrumentos acústicos de 1972, que contó con la presencia de Raúl Porchetto, Pedro y Pablo, David Lebón, León Gieco, Gabriela y otros. El primer unplugged de Iberoamérica, y también el primer disco en vivo grabado de rock argentino, que tuvo gran éxito.

En el centro del piso inferior de la exposición puede observarse una vitrina que contiene varios vinilos de los artistas fundacionales del género, provenientes de la discoteca de Pelo, “lo que quedó, los que no se robaron”, como detalla Daniel Ripoll, quien fuera fundador y director de la revista y que también está presente en el recinto. Al lado, un sector de imágenes recuerda al Acusticazo, un célebre ciclo de conciertos con instrumentos acústicos de 1972, que contó con la presencia de Raúl Porchetto, Pedro y Pablo, David Lebón, León Gieco, Gabriela y otros. El primer unplugged de Iberoamérica, y también el primer disco en vivo grabado de rock argentino, que tuvo gran éxito.