Abr 26, 2022 | Comunidad, Destacado 2

Mientras que el Poder Ejecutivo envía proyectos de ley al Parlamento para industrializar su producción, las fuerzas de seguridad castigan a quienes la cultivan y la consumen. La Corte abre este miércoles una audiencia pública para analizar el tema.

El año 2021 concluyó con más de 33 mil personas autorizadas a cultivar y transportar cannabis medicinal en todo el país. Pero, aún así, muchos de ellos sufren acoso por parte de la policía cuando necesitan usar el cannabis o sus derivados en la vía pública e incluso cuando cultivan en la privacidad de su hogar. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para escuchar argumentos antes de pronunciarse acerca de si las familias de niños y adolescentes bajo tratamiento con cannabis terapéutico deben ser facultadas a “cultivar para sus hijos sin control del Estado”.

Antes de aprobarse la Ley N° 27350 de Cannabis Medicinal, en noviembre del 2020, Argentina permitía su uso solo para pacientes con epilepsia refractaria. Eran los únicos con acceso a importaciones, aunque por medio de engorrosos certificados. Esta nueva legislación habilitó el autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo en red de la planta, para fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. Es decir, cualquiera que tenga indicado tratamiento de cannabis puede cultivar legalmente en exterior hasta nueve plantas en quince metros cuadrados: el único requisito es el aval de un médico junto con la inscripción en el registro REPROCAN (Registro del Programa de Cannabis)

“En principio, la nueva reglamentación tuvo en cuenta las especificaciones del modelo canadiense. Este programa permite vincular médicos con pacientes: el paciente obtiene su medicina pero el médico también un estudio sobre esa planta”, explica Juan Palomino, abogado especialista en el tema.

Bajo su propio lema “La lucha del cannabis es salud”, el abogado sostiene que esta militancia enmarca un concepto amplio que es el derecho a la salud entendido como un estado de bienestar psicofísico que “funciona terapéuticamente” y “ocasiona mejoras en los consumidores”. En este sentido, el profesional apoya el uso medicinal para quien quiera, independientemente de su condición de salud: “Entendemos que el usuario que consume no siempre está enfermo y que en esos casos se debe regularizar como uso adulto y responsable”.

Los policías privan de la libertad a los consumidores e inician causas penales como castigo”, detalla Palomino.

Si bien estas regulaciones son un avance legislativo, la aplicación de la ley presenta contradicciones con otras anteriores. En Argentina, la Ley 23737 penaliza la tenencia de marihuana en función de la producción, comercialización y uso personal, por lo tanto, la ley vigente considera un delito constitucional la tenencia para el propio consumo.

El profesional detalla: “Hay un famoso fallo denominado Arriola, que en el año 2009 estableció modificaciones a esta ley y declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada protegida por la Constitución Nacional. Aun así, los policías privan de la libertad a los consumidores e inician causas penales que funcionan como castigo”, detalla Palomino.

Frente a este contexto, el Estado propone marcos regulatorios para el consumo medicinal pero a su vez persigue a quienes consumen la planta: “Esta diferencia se debe a que la nueva regulación de la ley y el Registro vienen, en principio, a proteger solo a los usuarios medicinales pero incluso en esos casos también son perseguidos”, afirma el abogado.

Por su parte, Emilio Ruchansky, integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA) y coordinador del proyecto de Ley de Cannabis Medicinal afirmó que la Ley de Cannabis Medicinal “es el comienzo de un nuevo marco regulatorio que quita a la planta de un lugar tabú, regula su uso medicinal en salud y prepara el terreno para avanzar en otros campos que son el verdadero problema de fondo: la regulación del uso adulto”. Paradójicamente, la tenencia de drogas para uso personal, mayormente de marihuana, es el delito que más creció.

A fines del 2021, organizaciones civiles, políticas e investigadores redactaron un proyecto que estipula la modificación en el articulado de la Ley 23737. Este cambio propuesto por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados Carolina Gaillard (FdT) no solo modifica el Régimen Penal de Estupefacientes sino que además despenaliza la tenencia para consumo personal, incluyendo el cannabis que tendría un régimen especial.

En el mismo documento se incluye la legalización del autocultivo de cannabis para uso personal correspondiente a 40 gramos de tenencia y nueve plantas en floración al igual que los límites máximos que hoy el REPROCANN permite. Este cambio busca garantizar que los usuarios medicinales y quienes cultiven en forma solidaria, no sean perseguidos y que sus cultivos destinados para la salud se respeten.

En este sentido, Gaillard sostuvo a comienzos del año que estos cambios forman parte de las políticas de salud: “Es urgente una reforma de la Ley de Estupefacientes porque esto va a permitir implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños”.

El proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el mercado ilegal de sustancias psicoactivas, entendiendo que “las conductas privadas de usuarios y usuarias no significan un daño a la salud pública y su persecución, en cambio, genera sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, remarcó Gaillard.

En este aspecto, la criminalización por cultivar sigue siendo uno de los mayores miedos por parte de los usuarios y, a la vez, una de las principales luchas: una de ellas tuvo lugar el 20 de abril de 2022 en las calles bonaerenses con asociaciones como el Frente de Presos y Presas por Plantar, gremios, universidades y asociaciones como Acción Cannábica. “No más presos por cultivar, indulto, amnistía o absolución de los detenidos, y que dejen de perseguir a los cultivadores”, expresaban los carteles de colectivos, asociaciones y pacientes.

Al final del proyecto, la diputada también promueve que los Ministerios de Seguridad, como las policías, el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales capaciten a cada profesional frente a estas situaciones; además se excluye de responsabilidad criminal a médicos que recetan cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo.

“Cuando vos regulás, tenés estándares de mejor calidad», señala Ruchanksy.

Otro aspecto problemático en relación al cannabis, es la poca formación que brinda el Estado y a la que accede el personal de salud: “De parte de los médicos se debe a la falta de formación o por desacuerdo con el uso de cannabis medicinal pero, a la par, se debe a la inexistencia en el sistema público de unidades de atención pensadas para estos tratamientos. Hoy, para tener derecho a cultivar y transportar tu medicina, tenés que pagar una consulta médica privada porque el Estado no ofrece un listado”, cuenta Palomino.

En cuanto a las políticas públicas en salud, Ruchansky expresa que en el país no hay una política de prevención de riesgos: “Cuando vos regulás, tenés estándares de mejor calidad. Esto te permite saber qué es lo que estás consumiendo” y agrega que esto “no quita mencionar” que el consumo problemático es una realidad de la que también “debe encargarse el Estado”.

Es que la marihuana, como cualquier otra sustancia, puede generar ciertos hábitos de consumo, que dependen no solo de la persona sino también de su contexto, sostiene el profesional: “La marihuana no genera dependencia física como la cocaína o el cigarrillo pero sí dependencia psicológica como cualquier sustancia; en esos casos es el Estado el que tiene que acompañar esos consumos problemáticos con una política concreta”.

Pero, ¿qué asistencia o tratamiento se le puede brindar a los consumidores si el adicto es tratado como un criminal? ¿Cómo puede haber un plan de asistencia a las adicciones que aborde los problemas de salud y el uso de drogas? Palomino subraya que la base de esta política es la despenalización y la información: “Tenemos que poner sobre la mesa temas como el uso adulto que son parte de una realidad social. Quiero decir con esto que no debemos demonizar la marihuana sin hablar con propiedad: tenemos que investigar sus efectos, sus riesgos y la forma de reducir los mismos”, cierra.

De esta manera, cada vez son más los proyectos que presentan los dirigentes políticos para promover el uso del cannabis y sus derivados: el 19 de abril de este año, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció el financiamiento para el estudio científico del cannabis. La actual Ley Medicinal estipula el acompañamiento económico para el estudio de la planta, algo que no había ocurrido hasta la fecha. El objetivo propuesto por el oficialismo es “generar conocimientos y avances sobre las propiedades del cannabis y sus derivados” , detalló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

Por su parte, Nicolás Di Biase, médico de la Red de profesionales para el estudio del cannabis, en diálogo con Radio Nacional expresó que los 250 millones de pesos que invertirá el Estado se usarán para «comenzar el estudio de enfermedades como en Canadá, Israel y Estados Unidos. Pero para lograr un archivo nacional debemos investigar cuáles son los usos que tiene la planta y los derivados como el aceite del cannabis, incluso las flores para vaporizar cannabis, que son las formas medicinales para seguir promoviendo», añadió.

Hoy, el régimen jurídico y la política de seguridad en Argentina se contraponen con el proyecto que el mismo Poder Ejecutivo nacional presentó para incentivar y regular la producción y comercialización del cannabis para uso medicinal. Incluso la persecución a los consumidores tampoco es coherente con esta nueva ley ya que cuenta con dificultades en su sistema de registro y no es acompañada por una política integral de consumos problemáticos, algo que el Estado debe garantizar.

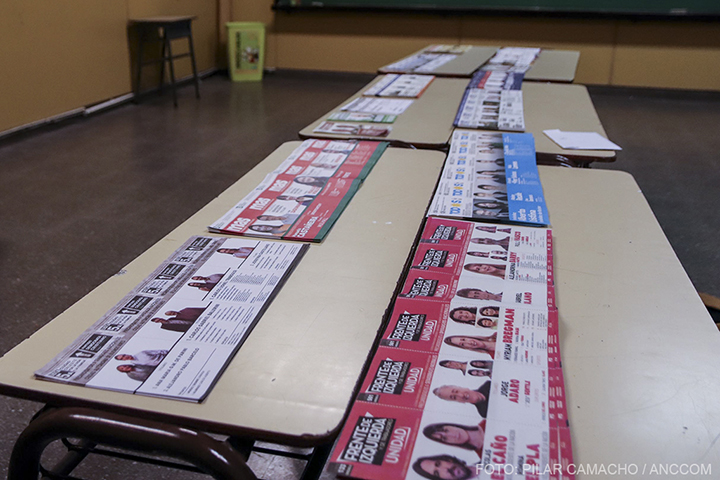

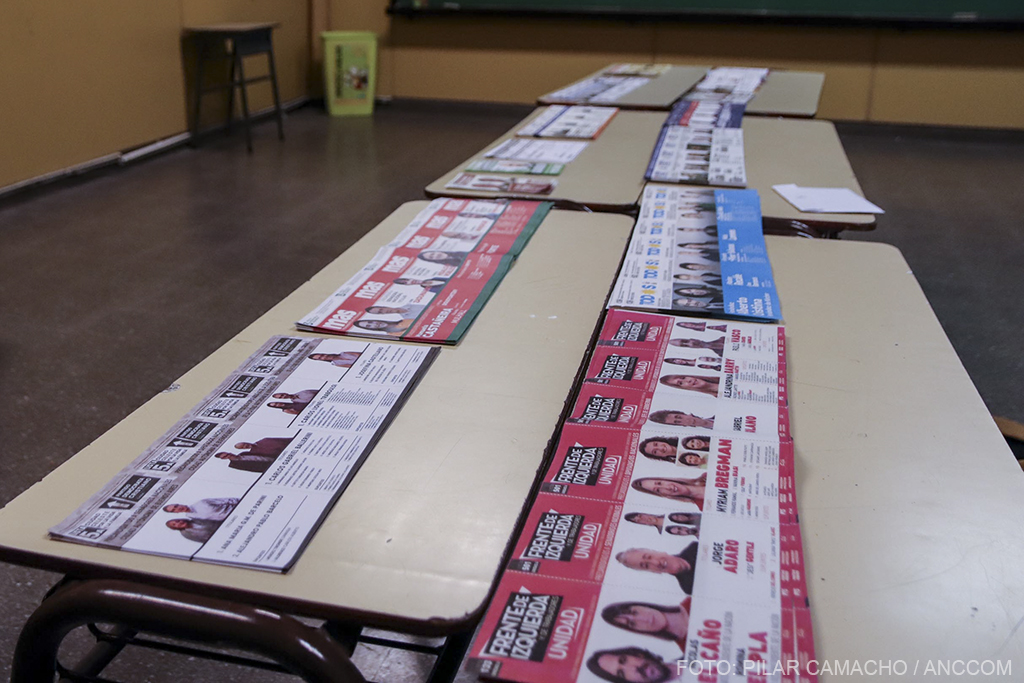

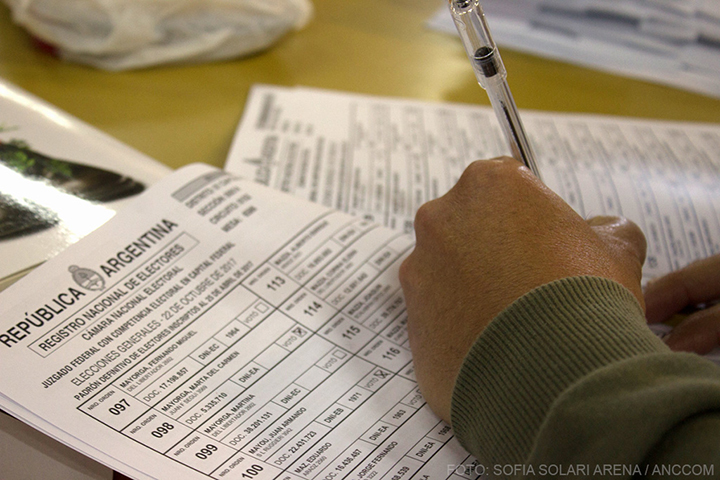

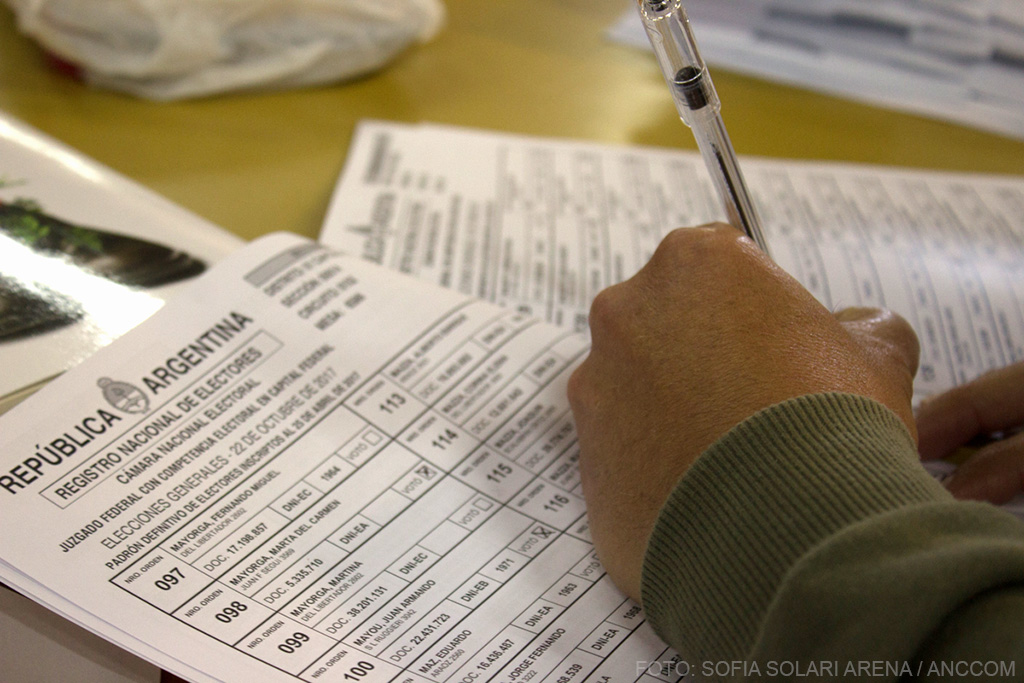

Ene 3, 2022 | Destacado 2, Noticias en imágenes

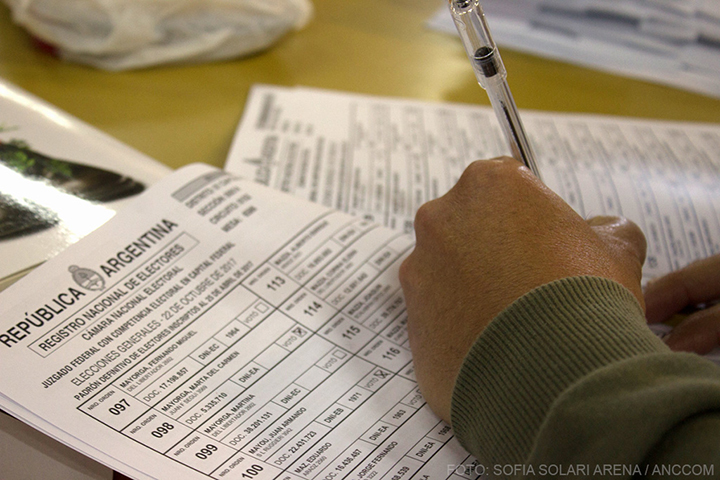

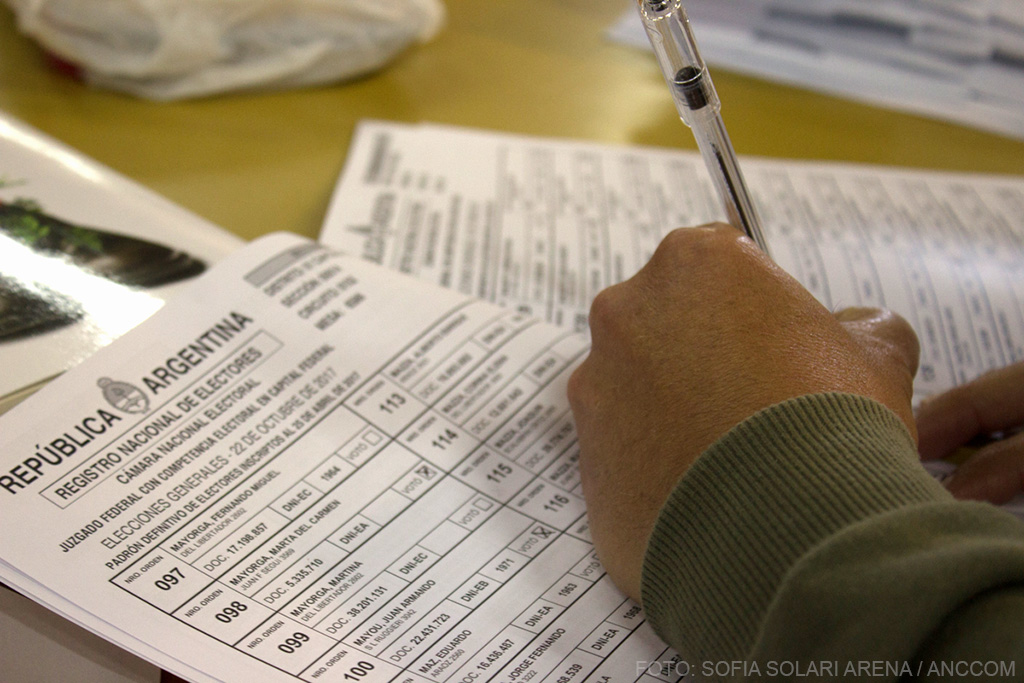

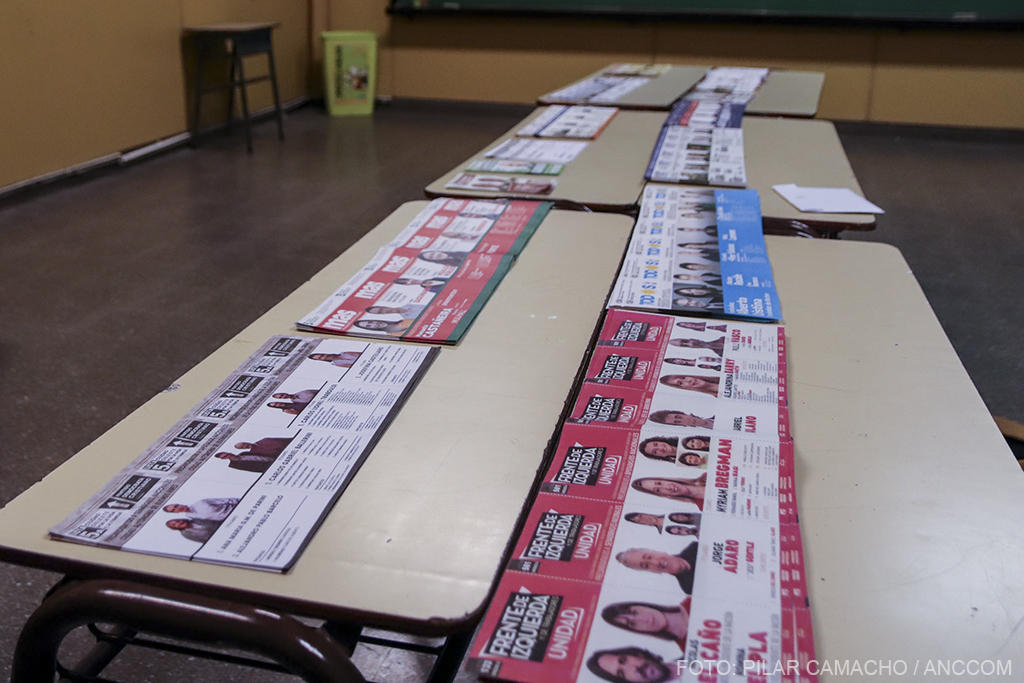

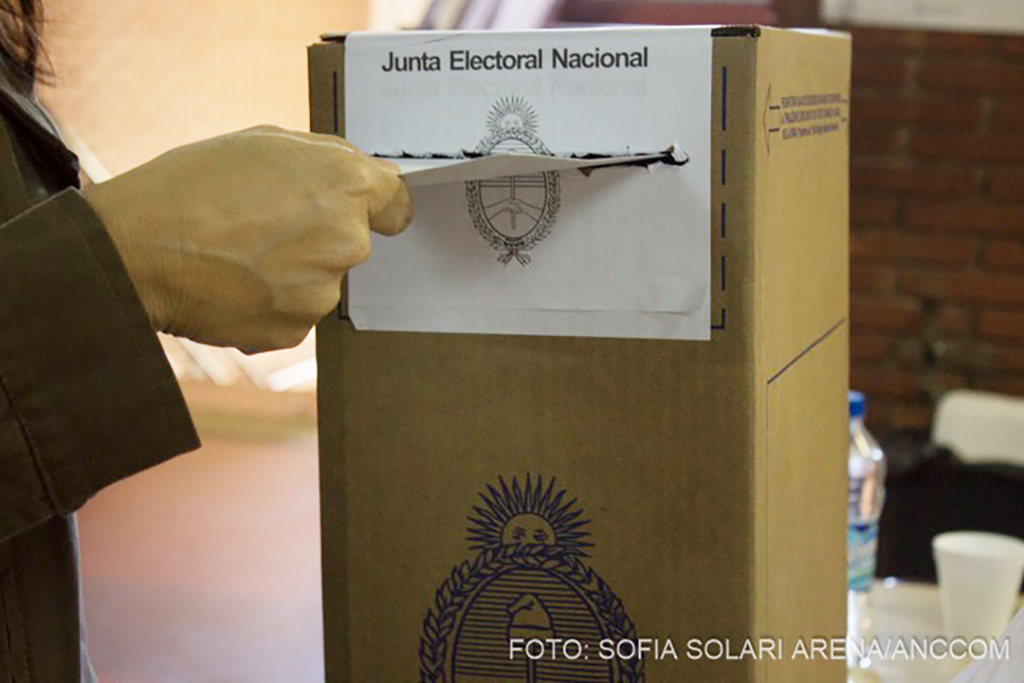

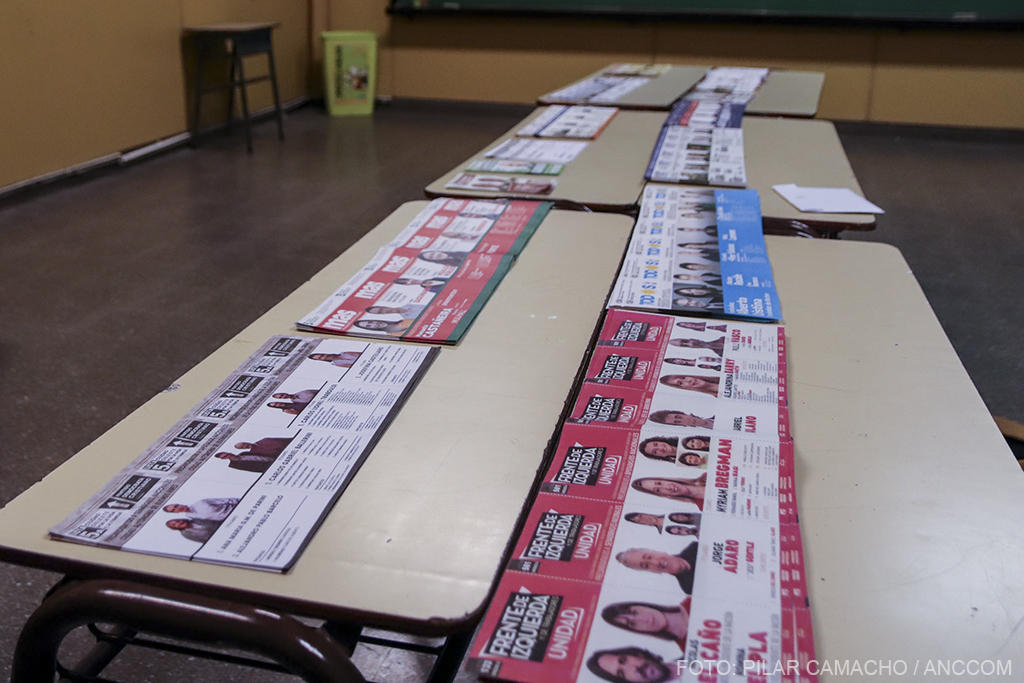

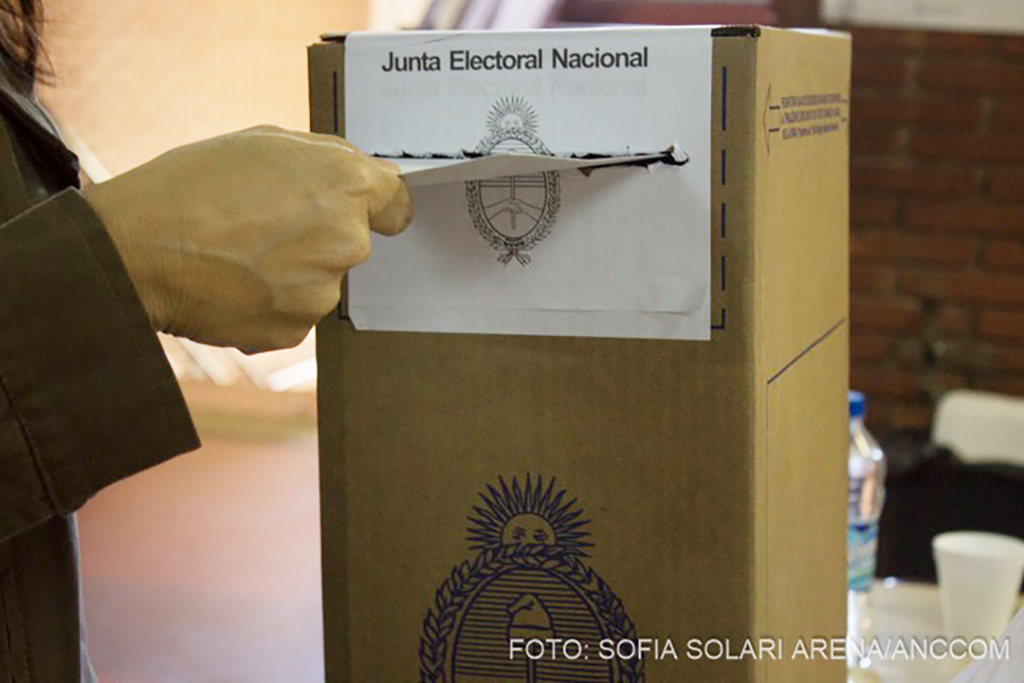

En este año de pandemia y elecciones, compartimos las mejores imágenes de las fotógrafas y fotógrafos de ANCCOM.

Oct 13, 2021 | Entrevistas

Las Islas Malvinas están situadas en el Mar Argentino a unos 600 km de la costa patagónica. Poseen una superficie de 11.718 km2. Se componen de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, y alrededor de 200 islotes más pequeños. Para los ingleses y sus propios habitantes el nombre es Falkland Islands.

Federico Lorenz, historiador, profesor y escritor argentino, se especializó en este hecho bélico. Autor de libros como Las guerras por Malvinas, En quince días nos devuelven las Islas y Guerras de la historia argentina, se doctoró en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Su último libro Postales desde Malvinas apunta al público infantil.

La Guerra, un hito en nuestro pasado

En nuestro país “Malvinas” posee una gran carga simbólica de reconocimiento a los soldados, de memoria colectiva y de una lucha que, generalmente, es común en todo el arco político. Lorenz cuestiona el lugar desde el que se piensa a las Islas sin desestimar la causa nacional de recuperación y por la que tantos hombres perdieron la vida.

Durante los años ‘90 comenzó a entrevistar a veteranos de guerra como parte de un trabajo de investigación. En su largo recorrido sobre este conflicto, el historiador infiere que se debe pensar de otra forma la recuperación de las Malvinas sin abandonar el reclamo. La propuesta sería la de desarmar ese mandato para repensar la integración de las Islas dentro de un proyecto.

«Me parece insuficiente -sostiene- imaginarlas sólo recuperadas. Me gustaría que el dictum de las Malvinas ´fueron, son y serán argentinas´ estuviera atravesado por una imaginación del país que quiero o que los dirigentes explicaran cómo se lo imaginan dentro de un proyecto». Y, agrega: “Tenemos un mandato de recuperación constitucional. Está en la Constitución Nacional. Hay una cláusula transitoria de recuperación pacífica de las Islas y es un dato no menor”.

En ese sentido, plantea “¿Cuáles serían las políticas eficaces para lograrlo? ¿Qué país nos imaginamos con las Malvinas recuperadas? ¿Qué lugar les damos a los isleños? Conocemos que hubo una Guerra y que están ocupadas por los británicos. Pero no sabemos mucho más. Fundamentalmente es un mandato, pero también es una enorme abstracción».

El especialista sostiene que se concibe al territorio en disputa desde una mirada situada en la capital de nuestro país. «Lo que yo llamo porteño-centrismo es una forma de entender a la Nación desde Buenos Aires. Comprender, entonces, que el resto de las provincias son prácticamente como sus dependencias. Malvinas es parte de la Patagonia, del Atlántico Sur. No hay que pensarlas porteño-céntricamente, sino en clave marítima, cosa que no hacemos».

Argentina es uno de los países con mayor territorio marítimo en el mundo. Es el segundo más grande de América del Sur luego del de Brasil, cuarto en toda América y el octavo en extensión de la Tierra. Si se cuentan los territorios reclamados en Antártida y Malvinas, lo convierte en el séptimo país más extenso del mundo.

Sin embargo, Lorenz indica que el país no posee una cultura marítima y que se necesita un proyecto de país que la incluya. “Aunque resulte una obviedad, las Islas forman parte de un archipiélago en medio del mar. Para nosotros el mar es un lugar de veraneo o donde uno compra alfajores», dice en tono irónico. Esto contrasta con la vivencia propia de la Patagonia. «Las ciudades del sur tienen memoria local de la Guerra. Vieron llegar a los soldados y salir los aviones. Recibían noticias que eran contradictorias con lo que vivían», explica.

El 2 de abril de 1982, fecha reconocida en nuestro país, fue el inicio de la Operación Rosario, es decir de la lucha por la recuperación de las Islas por medio de las fuerzas militares argentinas. Contextualmente era el final de la última dictadura militar. El pabellón nacional flameó en las Islas hasta el 14 de junio de ese año, día en el que finalizó la Guerra. Fueron más de 23 mil argentinos que participaron. El conflicto arrojó 649 muertes de combatientes nacionales y 255 muertes de ingleses.

La historia que mantiene una vigencia

Recientemente las Malvinas volvieron a ser noticia debido a la misión de exhumación de tumbas colectivas en las Islas. El fin era identificar los cuerpos de soldados caídos. El acuerdo se estableció entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), organización que tiene la misión humanitaria de proteger a las víctimas de la guerra, así como prestarles asistencia y el Equipo argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes concretaron exitosamente su viaje al archipiélago.

Hallaron los restos de cinco soldados argentinos en la tumba C.1.10. del cementerio de Darwin. Las muestras de tejido esquelético serán llevadas a Córdoba al Laboratorio de Genética Forense del EAAF para su análisis e identificación. Los resultados se esperan para fines de octubre.

En referencia al descubrimiento, Lorenz señala tres puntos: el derecho de las familias al duelo, el de los muertos a ser recordados en el lugar correcto y, por último, destaca la labor del EAAF. “Se reactualiza el tema de Malvinas, pero no necesariamente desde el punto de vista de la soberanía sino fundamentalmente de nuestro vínculo con el pasado construido a partir de la noción de Verdad y Justicia”, agrega.

En la página oficial argentina.gob.ar indican que la cuestión de las Islas Malvinas es un tema prioritario de la política exterior. Se refleja un mandato constitucional y se traduce en una política de Estado. La creación de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur por el Decreto 50/2019 es el primer paso para cumplimentar los objetivos enunciados.

“Estamos en vísperas de los 40 años del aniversario de la Guerra. Se verán muchos discursos, homenajes y reconocimientos pero ningún mecanismo es suficiente para recalcar la diferencia entre el país que fue durante la Guerra y el que es hoy en día». Lorenz se refiere a la situación socioeconómica actual atravesada por la pandemia. «Hay que estar atentos porque con una desigualdad grande, una sociedad herida y que ha perdido gente, el símbolo Malvinas puede ser muy eficaz para unificar por encima de las diferencias. Me gustaría pensarnos discutiéndolas socialmente”, sostiene.

“Lo que permanece prácticamente incuestionable -añade- es la causa nacional, la recuperación de las islas. Eso permea cualquier visión sobre lo que pasó en 1982”. Desde su rol de profesor, concluye Lorenz: “Cuando se abre un poco la discusión surge una enorme curiosidad. Desde el sentido del querer saber. Es muy importante satisfacer esto con información. Yo no le temo al conflicto social, creo que la sociedad es conflicto, en el sentido de diferencia de intereses y de posiciones»

Jul 21, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Entre tantos sucesos desconocidos que trajo el virus, uno de ellos son las votaciones en contexto de pandemia. Tras largas negociaciones y debates, a comienzos del mes pasado la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que posterga la realización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como también las Generales, por lo que, a nivel nacional, nuestro país irá a las urnas primero el 12 de septiembre y luego el 14 de noviembre.

Entre tantos sucesos desconocidos que trajo el virus, uno de ellos son las votaciones en contexto de pandemia. Tras largas negociaciones y debates, a comienzos del mes pasado la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que posterga la realización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como también las Generales, por lo que, a nivel nacional, nuestro país irá a las urnas primero el 12 de septiembre y luego el 14 de noviembre.

Más allá de Argentina, según un informe elaborado por el Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) sobre su realización durante la pandemia, en el período que abarca febrero 2020 – junio 2021, más de cien países ya han llevado a cabo sus comicios. En septiembre, el nuestro pasará a integrar la lista de quienes pospusieron y posteriormente celebraron las elecciones.

Ante este panorama, ANCCOM dialogó con tres especialistas en comunicación y política para ahondar en las cuestiones que rodearán a estas votaciones tan particulares: Juan Courel, consultor político; Sergio De Piero, politólogo y profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Buenos Aires; y Mariano Fraschini, doctor en Ciencia política y coautor del libro Liderazgos en su laberinto. Cómo ejercen el poder los presidentes sudamericanos del siglo XXI.

Campaña pandémica

De acuerdo al nuevo cronograma establecido por la Cámara Nacional Electoral, el sábado 24 de julio iniciará la campaña para las PASO, que concluirá el 10 de septiembre a las ocho de la mañana, momento en el que comienza la veda electoral. Veinte días más tarde, los partidos políticos podrán retomar sus acciones de cara a las Generales hasta las ocho de la mañana del 12 de noviembre.

Para Courel, lo primero a destacar es un fenómeno que “lleva unos cuantos años” en el que las “campañas de medio término generan poco interés”, por lo que será “difícil llamar la atención alrededor del debate electoral” en el contexto de crisis. En ese camino, según plantea Fraschini, emergen dos agendas: económica-social, usual en cada disputa, y de “calidad institucional”, si es que la logra instalar la oposición, ya que para él es la que “menos chances tiene” de convertirse en un eje trascendental. Por otro lado, De Piero desliza que tendrá que ver más con aspiraciones políticas, ya que el gobierno “necesita consolidar una mayoría en la Cámara Baja” y los opositores “deben resolver una cuestión interna a partir de la definición de liderazgos”.

Lo cierto es que el oficialismo alcanzaría quórum propio en la Cámara de Diputados consiguiendo sólo diez bancas más de las que pone en juego, y la situación sanitaria y posible recuperación económica que se frenó en mayo a raíz del aumento de casos, serán las variables más importantes. Lo que está en juego, marca Courel, es “quién y cómo es capaz de generar una salida”. De Piero y Fraschini coinciden en que el gobierno puede llegar a mostrar ciertas cuestiones a favor en ese sentido. Courel agrega que deberá ser capaz de “renovar la promesa del 2019”, haciendo entender que, si no se cumplió, fue “por factores externos”.

Lo cierto es que el oficialismo alcanzaría quórum propio en la Cámara de Diputados consiguiendo sólo diez bancas más de las que pone en juego, y la situación sanitaria y posible recuperación económica que se frenó en mayo a raíz del aumento de casos, serán las variables más importantes. Lo que está en juego, marca Courel, es “quién y cómo es capaz de generar una salida”. De Piero y Fraschini coinciden en que el gobierno puede llegar a mostrar ciertas cuestiones a favor en ese sentido. Courel agrega que deberá ser capaz de “renovar la promesa del 2019”, haciendo entender que, si no se cumplió, fue “por factores externos”.

Por otro lado, los tres especialistas acuerdan en la manera en que se presenta la principal oposición de cara a estas elecciones. Courel apunta que habrá un intento de que “la discusión sea más ideológica” por la “dificultad para mostrar capacidad de resolver lo económico”. En la misma línea, De Piero nota una campaña muy agresiva, en la que “no hay propuestas comentadas sino ataques a figuras del oficialismo”.

¿Cómo juega la pandemia?

En un contexto mundial donde el coronavirus y las medidas para combatirlo no tienen signo político, la respuesta dada pasa a ser otro de los motivos de apoyo o castigo a través del voto. De esa manera, en especial para los indecisos, el número de contagios y fallecimientos, la ocupación de camas en el sistema de salud, confinamientos, vacunación y ayudas económicas se suman a la lista de factores. También podría incluirse a la pospandemia en el área de las propuestas de campaña para el futuro.

Para bien o mal, gobernar sirve como vidriera de cara a las elecciones, considerando que los titulares del Poder Ejecutivo cuentan con más recursos que sus rivales. Entonces, la situación excepcional de la pandemia beneficia o afecta a los oficialismos.

Para bien o mal, gobernar sirve como vidriera de cara a las elecciones, considerando que los titulares del Poder Ejecutivo cuentan con más recursos que sus rivales. Entonces, la situación excepcional de la pandemia beneficia o afecta a los oficialismos.

Las crisis son situaciones adversas. Las derrotas de Donald Trump en Estados Unidos o de la golpista Jeanine Añez en Bolivia, entre otros, lo demuestran. A eso se suman estallidos sin precedentes, como en Chile y Colombia. El covid-19 es, al menos, un condimento a no menospreciar. Sin embargo, las elecciones legislativas con victorias para gobernantes, como en México, compensan el panorama. Fraschini hipotetiza que “hace cinco años que hay una insatisfacción prevaleciente con los oficialismos”, inaugurada por Mauricio Macri en 2015, lo que puede conjugarse con “lo perjudicial para la economía de la pandemia y las respuestas dadas” para terminar arrojando un mejor o peor escenario.

Courel puntualiza que, en ese escenario, “Argentina no está tan mal” pero que el oficialismo tiene que “saber renovar el compromiso de 2019 y regenerar la confianza”. Allí se vuelve relevante la comparación de nuestro país con la región, donde para De Piero el gobierno puede mostrar como logros que “no haya desbordado el sistema sanitario” y el “alto nivel de vacunación”. En definitiva, complementa, “que ofreció cuidado y presencia del Estado ante la situación crítica”.

El número que más interesa

Sin embargo, hay que tener en cuenta que van a ser unos comicios particulares. El dato al que hay que prestarle más atención es a la participación electoral. Acá, y en el mundo, la pandemia provocó una baja de la asistencia, que debe paliarse con las herramientas de cada sistema, por ejemplo el voto anticipado y por correo en Estados Unidos, o con medidas inéditas, desdoblando en dos jornadas, como en Chile.

En nuestro país tenemos al menos dos antecedentes durante este año. Ambos con victorias oficialistas y con una disminución del porcentaje interesante. El 6 y 27 de junio se votó en Misiones y Jujuy, respectivamente. En la primera fue a votar un poco más del 60 por ciento del padrón y en la segunda alrededor del 65. Desde 2001 siempre se había sostenido por encima del 70. Por eso, para Courel, el gran tema es “cómo llamar la atención de la gente” a partir de la “creatividad de los equipos de campaña” y la “total mediatización” de la vida actual.

En contraposición, Fraschini menciona que la menor cantidad en las PASO suele suceder y que aumentará para las Generales, en línea “con una vacunación más acelerada y mejores condiciones”. De Piero coincide en que es esperable que se vea afectada la participación, sobre todo porque “el clima no va a ser electoral”. Agrega, además, que el “entusiasmo en el espacio público va a ser reducido”, señalando que el oficialismo pierde uno de sus recursos más importantes, como lo es la movilización ciudadana.

El escenario de alerta para votar en pandemia está planteado. De cara a las nacionales, en el trayecto Salta irá a las urnas el 15 de agosto y cuatro días más tarde lo hará Corrientes, única provincia que por ley tiene los comicios desglosados. También se sumará Santiago del Estero, aún sin fecha definida. Estas últimas dos, además de cargos legislativos, eligen gobernador. La cuestión es que deben implementarse medidas para aumentar el porcentaje de asistencia. Ya sea por miedo, cuidado o falta de interés, la clave es conseguir que la mayor cantidad de personas participen para así seguir fortaleciendo la democracia.

El escenario de alerta para votar en pandemia está planteado. De cara a las nacionales, en el trayecto Salta irá a las urnas el 15 de agosto y cuatro días más tarde lo hará Corrientes, única provincia que por ley tiene los comicios desglosados. También se sumará Santiago del Estero, aún sin fecha definida. Estas últimas dos, además de cargos legislativos, eligen gobernador. La cuestión es que deben implementarse medidas para aumentar el porcentaje de asistencia. Ya sea por miedo, cuidado o falta de interés, la clave es conseguir que la mayor cantidad de personas participen para así seguir fortaleciendo la democracia.

Abr 15, 2021 | Novedades, Vidas políticas

La discusión acerca de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) resurgió estos días, a partir de un encuentro en la Casa Rosada entre el presidente del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; Jorge Macri, intendente de Vicente López y el oficialismo, donde se presentó un programa de infraestructura para Buenos Aires. Hasta el momento son cinco las provincias que, por distintos motivos, tendrán calendario electoral propio: Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

Según un informe elaborado por el Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) sobre la realización de elecciones durante la pandemia, en el período que abarca febrero 2020 – marzo 2021, hay 88 casos en los que se mantuvo la fecha y 41 en los que se pospuso. En nuestro país, la modificación de cualquier plazo incluye cambios en el resto del cronograma electoral, por lo que la presentación de listas y candidatos y el inicio de la campaña también se verían alteradas.

El 16 de marzo la Cámara Nacional Electoral publicó el calendario, de acuerdo a las fechas que se establecen en el Código Electoral y la Ley 26.571, conocida como Ley PASO. Allí se establece que las Primarias serán el segundo domingo de agosto, es decir el 8, y las Generales el cuarto domingo de octubre, en este caso el 24. Para cualquier modificación es necesario consenso político ya que las leyes electorales se aprueban con mayoría calificada (la mitad más uno) en cada cámara. Por esa razón el jueves 8 de abril, aunque de manera informal, se reunieron representantes del Frente De Todos y Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación. La idea es sumar al resto de los bloques.

Danza de proyectos

El primer espacio en presentar su iniciativa fue el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, liderado por el mendocino José Luis Ramón. El 26 de octubre propuso un “suspender las PASO y reasignar los fondos al fomento de la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas”, describió en diálogo con ANCCOM. Ramón aclara que el proyecto está sujeto a un “informe del Ministerio de Salud sobre el estado de la pandemia” ya que “no es momento de resolver problemas de fondo”.

En diciembre se presentaron otros dos. Pablo Yedlin, diputado nacional del Frente De Todos, considera que suspender las PASO por única vez sería “un gesto político”. El proyecto, que lleva la firma de varios legisladores oficialistas, surgió del “consenso de varios gobernadores del norte del país”. El segundo estuvo a cargo de Carla Carrizo, diputada por la Unión Cívica Radical, por el contrario, prohíbe su suspensión por considerarlas “parte integrante del proceso y sistema electoral”. A su vez, propone reducir los plazos entre las PASO y las Generales, trasladando a las primeras un mes hacia adelante.

La búsqueda de consensos

Con un comunicado conjunto a principios de abril, Juntos por el Cambio sentó su postura en contra de la modificación de cuestiones electorales por considerarlo “inoportuno”, a pesar de que, durante el gobierno de Mauricio Macri, en más de una vez esa fuerza política expresó el excesivo gasto que implican las PASO. De todas maneras, dejó la puerta abierta a una negociación si la propuesta “significa una mejora estructural”. Esa será la puja entre las dos principales coaliciones políticas durante estas semanas. Hay acuerdo para avanzar en una comisión parlamentaria de seguimiento de la pandemia que incluya a varios actores de la sociedad.

Atrás parecen haber quedado la opción de suspenderlas, respaldada por gobernadores norteños y por el presidente Alberto Fernández, y la intención de realizarlas el mismo día que las Generales, comentada por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. La cuestión es acordar la postergación. El borrador, que no tiene carácter de proyecto de ley aún, presentado por el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, propone llevar las Primarias al 12 de septiembre y las Generales al 14 de noviembre. “Tomamos como base el proyecto de la diputada Carrizo”, aseguró Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque oficialista en la Cámara Baja, y aclaró que: “tener un mes más para vacunar, es muchísimo”.

Cristián Ritondo, de Juntos por el Cambio cuenta, en diálogo con ANCCOM que, a la reunión del 8 de abril, su fuerza llevó tres propuestas: “Boleta Única de Papel, la vuelta del voto postal para argentinos en el exterior y que efectivos de las Fuerzas Armadas, el día de los comicios estén en funciones puedan sufragar en la mesa más cercana”.

De Pedro remarcó que esto es una “cuestión excepcional” y que “las modificaciones y reformas más profundas deben ser discutidas fuera de este calendario”, por lo que las primeras dos cuestiones fueron rechazadas. “Sobre la tercera van a buscar un sistema para dar la posibilidad”, completó Ritondo. Si bien aseguran que se va a seguir negociando y que se trasladará el borrador a su Mesa Nacional conjunta, Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, aclaró que “este es el momento para cambiar la ley por los plazos que establece el cronograma electoral”.

En el Senado, la situación está más encaminada por la mayoría propia del Frente De Todos y por la postura de la primera minoría. Humberto Schiavoni, presidente del bloque del PRO, considera que es “muy grave desde el punto de vista institucional modificar las reglas del juego de la democracia”. En línea con el comunicado de su partido, afirma que no considerarán “cuestiones coyunturales en función de intereses oportunistas”. Schiavoni, senador por Misiones, criticó el accionar de los oficialismos provinciales que desdoblaron el calendario, ya que demuestra “una cuestión de cálculo electoral” y agregó: “Si llegamos a agosto sin tener inmunizada a la población de riesgo, las PASO van a ser un problema menor”. Por su parte, Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista, pidió a la oposición “tener en claro que no es una cuestión partidaria, sino sanitaria”, ya que en agosto “históricamente suceden los picos de las enfermedades respiratorias”, y espera que haya consensos.

El resto de los bloques

Por el lado del interbloque representado por José Luis Ramón mencionan que van a estar a favor de cualquier iniciativa “que cuide la vida y la salud” y en contra de la “especulación política”. En el interbloque Federal se notan las disidencias internas. El bloque Consenso Federal, encabezado por Alejandro Rodríguez, insiste en implementar la Boleta Única de Papel para la votación de cargos electivos nacionales por creer que “ayuda a minimizar la exposición al Covid-19” al reducir “una gran cantidad de acciones propias del proceso electoral”.

Enrique Estévez, del bloque Socialista, agregó que la “dicotomía entre elecciones y vacunas es falsa”, ya que si se quiere ahorrar “debería implementarse este tipo de boleta”. Estévez consideró que el Gobierno “debería convocar a todos los partidos políticos para analizar las fechas”, pero que no están de acuerdo “bajo ningún punto de vista” en suspenderlas. Esa línea coincide con la postura de Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, pero los otros dos espacios del interbloque sí se mostraron a favor de la suspensión. “Más allá de que históricamente estuvimos en contra, no podemos estar hablándole a la gente de elecciones en mayo”, declaró Carlos Gutiérrez, uno de los hombres de Córdoba Federal, que responde al armado del gobernador Juan Schiaretti. Al mismo tiempo, Andrés Zottos, del Justicialismo, expresó que “exponer al pueblo a votar dos veces en esta situación de pandemia es riesgoso, sumado a lo que se gasta”. El diputado nacional por Salta planteó que con el dinero podrían “comprarse vacunas o insumos para hospitales”.

Por último, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores también hay disidencias, si bien coinciden en catalogar a las PASO como un “piso proscriptivo”. Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, considera que se tendrían que eliminar porque “postergar un mes no cambia nada” y repudió que “el gobierno y la oposición estén especulando electoralmente”. Por su parte, Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas, señaló que la suspensión es un “planteo de los oficialismos a nivel nacional, y provincial de la oposición como Jujuy y Corrientes”. Sobre su postura, afirmó: “No se pueden cambiar las reglas de juego el mismo año electoral, pero sí podríamos considerar la postergación por un mes”. Además, pidió que más adelante haya una “discusión global” sobre el tema.

El oficialismo, encabezado por “Wado” de Pedro y Sergio Massa, deberá negociar con todas las partes involucradas contrarreloj, mientras avanza el plan de vacunación. La Acordada Extraordinaria N°20 de la Cámara Nacional Electoral, que publicó el calendario electoral, estableció que el 10 de mayo sea la fecha límite para que el Poder Ejecutivo Nacional convoque a las PASO.