Ago 23, 2019 | Entrevistas

En 2010, Hugo Ruiz ganó una mención en la Bienal Iberoamericana de Madrid, en la categoría de diseño social.

En un panel del segundo Congreso de Lenguas Indígenas realizado en el Centro Universitario de Idiomas, un joven se destaca del resto de los oradores. Sentado entre profesores y autoridades de comunidades originarias, está listo para presentar su proyecto que busca difundir el idioma guaraní en las redes, Ndish. Comienza a exponer y el público lo escucha atento. Cuando termina responde un par de preguntas y lo despiden con un fuerte aplauso.

Hugo Ruiz, de él se trata, nació en Ybycuí, una pequeña ciudad de Paraguay, donde creció hablando en guaraní. Hoy vive en Buenos Aires, es diseñador gráfico, le gusta la música y trabaja en una agencia de publicidad. Dedica casi todo su tiempo libre a Ndishtv, la primera plataforma de entretenimiento totalmente en guaraní, como él dice, que se inició en Facebook, donde alcanzó más de 100 mil seguidores, y recientemente se mudó a Instagram, donde ya tiene 11 mil.

¿Cómo empezó el proyecto?

Nació en 2012 y fue creciendo. En esa época tenía otro nombre y por un tema de derechos de autor tuve que cambiarlo a Ndish. Desde el principio quise hacer todo desde el diseño gráfico, con determinada estética y desde el humor. En Internet no había muchos espacios dedicados al guaraní, y los que existían tenían un carácter más académico, educativo y didáctico, lo que dejaba a todo el contenido de entretenimiento que suelen consumir los jóvenes afuera. Sentí que se necesitaban materiales que pudiesen reflejar lo que comparten ellos, sus consumos culturales –memes, música– pero en guaraní.

¿Cuál es el lugar de la cultura pop en el guaraní?

En Paraguay hay dos idiomas oficiales, español y guaraní, pero éste siempre marginado, principalmente porque en el imaginario colectivo se le asignó su uso a ciertos sectores sociales. Con la llegada de los medios, en la segunda mitad del siglo XX, el español fue ganando terreno en la televisión y la radio, mientras que la gente decía que el guaraní entorpecía el habla. Estas concepciones no nacen de la nada, tienen un componente histórico.

¿Qué significó esto para el idioma?

El guaraní ha sobrevivido a todas las prohibiciones a las que ha sido sometido, porque representa nuestra idiosincrasia, la manera en que pensamos, cómo nos expresamos. Además, fue un arma de resistencia a la dictadura y a todo lo que intentó suprimirlo. Su protesta fue resistir. Fue un idioma que se prohibió en muchas épocas de la historia, especialmente en el régimen de (el dictador Alfredo) Stroessner.

Ruiz superó los cien mil seguidores en Facebook y ya va por los 11 mil en Instagram.

Una crítica posible al proyecto es que “vende” una lengua ancestral a las redes, que al fin y al cabo son un negocio, ¿cómo te planteás esto?

El guaraní es hablado por muchas personas de diversos sectores sociales. Abandonó a las comunidades indígenas que le dieron origen y se convirtió en algo más grande. Se habla en las grandes ciudades y se convirtió en una lengua oficial que habla la población en general. Mi proyecto busca mostrar que el idioma evolucionó, que no se quedó en el pasado y que es capaz de adaptarse a las nuevas configuraciones del mundo, a las nuevas tecnologías y formatos. Hay palabras nuevas que se van a comenzar a regular, que generan rechazo dentro de la comunidad académica más purista, como por ejemplo “wifi” o “televisión”. Por eso, más que venderlo al capitalismo, quiero abrir el guaraní al mundo, a lo que está pasando en el país y alrededor.

¿Cómo funciona su enseñanza?

Hay dos tipos de guaraní: el corriente de uso cotidiano, el yopará –que es el de uso mayoritario y significa “mezcla”– y hay otro más formal. Yo lo aprendí en mi casa, pues era lo único que hablábamos, pero cuando entré al colegio todo el programa y los contenidos estaban diseñados en español. Hasta los cuatro años hablamos y pensamos en guaraní y cuando entramos a la escuela nos obligan a pensar en español. Esto genera un choque cultural y emocional. En la actualidad ya está contemplada la enseñanza de guaraní en los colegios, pero no es el lenguaje que se escucha en la calle. No refleja la manera en que habla la gente y el sistema educativo no termina de enseñar bien ninguno de los dos.

¿Por qué hay mucha gente que entiende el guaraní pero no lo habla?

La reticencia a hablarlo viene de la vergüenza y de la creencia de que lo usa la gente de bajos recursos y la del campo. Hay familias que se niegan a hablarles guaraní a sus hijos, lo que genera ese choque cultural que supone pensar en un idioma y hablar por imposición en otro.

¿Qué esperás de Ndishtv?

Mi audiencia está compuesta en su mayoría por jóvenes de 15 a 25 años, lo que me pone muy contento. Hemos crecido, y hablo en plural porque somos una comunidad donde los usuarios comentan, hacen sugerencias, me envían contenidos que quisieran ver, y yo trabajo a partir de eso. Arranqué intentando llenar un espacio que estaba vacío. En 2010 gané una mención en la Bienal Iberoamericana de Madrid, en la categoría de diseño social, y ahí me di cuenta que tenía que apuntar a algo más grande y entonces comencé a buscar otros recursos para seguir creciendo. Mi idea es generar otros espacios, sumar más gente y crear un club de conversación en guaraní, que ya se hace en Paraguay, y que se puedan crear foros de divulgación del lenguaje.

Ago 22, 2019 | Comunidad, Novedades

En la Argentina, más de 80 barbudos integran la organización.

La caridad, la familia, el respeto, la lealtad y la barba son los pilares de los integrantes de la hermandad Bearded Villains, un colectivo de “villanos barbudos”. La agrupación surgió en Los Ángeles en 2014 y, un año después, logró reclutar a más de 80 integrantes en toda la Argentina. Comenzó en Buenos Aires y se expandió por Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Neuquén y Chubut. A pesar de la distancia, los une un propósito en común: ayudar a las personas en situación de calle y derribar los prejuicios sobre ellas.

Los villanos dicen que saben lo que es ser subestimado por la sociedad, que a muchos de ellos los prejuzgan por su aspecto. Sus largas barbas, tatuajes, piercings, ropa de cuero, borcegos y cadenas para algunos inspiran miedo, pero detrás de su estética, prevalece la intención de construir su propia identidad y la de los “fantasmas” que el Estado ignora. Los más necesitados, en cambio, los consideran una mano amiga, como los chicos del Hospital de Niños de La Matanza quienes los llaman “los reyes magos rockeros”.

Todos los miércoles, el grupo de barbudos porteños se reúne en Parque Patricios a las nueve de la noche para iniciar la recorrida semanal. Después de saludarse con un abrazo, comienzan a cargar en sus camionetas las donaciones que recolectaron durante la semana: ropa, juguetes, frazadas, bebidas y conservadoras cargadas de comida caliente.

Axel López, un transportista de chicos con discapacidad, aporta su furgoneta para realizar las donaciones.

Axel López, de 26 años, es chofer de transporte de chicos con discapacidades y presta su furgoneta escolar para la recorrida nocturna. Su interés por los actos caritativos surgió de las colectas que realizaba su colegio secundario. Cuando sus tiempos comenzaron a limitarse por trabajar jornada completa, inició su propio proyecto, “Algo Real”, juntando donaciones por su cuenta y visitando comedores. Recientemente, se acaba de incorporar a Bearded Villains y está “en instancias de evaluación”. Es que “para llegar a ser villano pueden pasar cinco o seis meses, depende de la dedicación de cada uno”, explica Agustín Calviño, que cumplió un año como integrante oficial del equipo. “Al mismo tiempo que entré yo, entraron un montón que, al día de hoy, no son villanos porque no se pusieron las pilas. Esto no implica solo venir los miércoles. Hay un montón de valores y una bandera que llevar. Los brothers caminan en la calle, llevan el chaleco, consiguen cosas para eventos que organizamos… Nos ponemos la camiseta. El que no se la pone, no va a convertirse en uno de nosotros”.

Para Héctor Ponti, alias El General, padre de Mauro, fundador de Bearded Villains Argentina, hay un motivo principal por el que se exige tanto compromiso. “No les podemos fallar. Son amigos”, dice en referencia a las personas que visitan regularmente. “Nos abrazamos, acariciamos, nos damos un beso. Y saben que siempre nos pueden pedir algo que necesiten.” Otro de los integrantes del equipo, Antonio Pontelli, agrega: “Nos están esperando siempre como si fuéramos la salvación, porque la sociedad les pasa por al lado, no los mira ni los escucha.” Antonio sabe de qué habla: de joven vivió en la calle, hasta que un médico reconoció su capacidad para la artesanía, le enseñó y le dio las herramientas para iniciar un proyecto laboral.

Los villanos aportaron el guiso de arroz y el jugo de naranja para festejar el cumpleaños de Nicole.

La primera visita de la noche se llevó a cabo en 24 de Noviembre y Avenida Juan de Garay. Cuatro hermanos sentados sobre un sillón en la vereda, junto a un automóvil que cargaba un cartel titulado “Feliz cumple Nicole, 5 años” y bajo una hilera de globos colgados, recibieron a los villanos con entusiasmo. La pequeña mesa vacía pronto se llenó de bandejas de guiso de arroz y jugos de naranja que los visitantes llevaron. Ponti contó que ven cada vez más familias en estas condiciones.

La imagen se reiteró en el Hospital Ramos Mejía: una pareja con dos niñas pidió una porción de guiso, algunas personas se acercaron a saludar a los Villanos, y otras tantas se abalanzaron sobre una de sus camionetas para encontrar un abrigo. Un grupo de voluntarios ingresó a la sala de espera a repartir bandejas a los pacientes, entre ellos, a un anciano que dormitaba sobre las sillas de plástico. “Mario es un viejito que vive en el hospital. Tenía una armónica, se la robaron, entonces le compramos otra. Cuando nos ve, viene y nos abraza. Es un viejito que todos quisieran tener en su familia, pero está tirado ahí”, lamentó El General.

Después de hacer algunas paradas más sobre Avenida Rivadavia y repartir las provisiones a las personas que se encuentren durmiendo sobre colchones despedazados y en las puertas de una iglesia cerrada, los villanos concluyen en la recova de Once. Lo que al principio parece un pasillo desierto, pronto se colma de gente que se concentra alrededor de los recién llegados.

En el otro extremo de la recova, permanece sentado y encorvado un hombre que no despega su mirada del suelo. Es Juanito, sufre de demencia, y al único que le permite acercarse es al General. “No quiere nada de nadie, ni un plato de comida; pero cuando yo le llevo uno, el tipo se desespera. Logré acercarme a él metiéndome en su pellejo. Juancito no tiene medias, tiene un par de zapatos con punteras de acero que no puede calzar porque tiene los pies hinchados, lastimados de úlceras. ¿Vos pensás que alguien se le acerca, le da una mano o una caricia?”

Juanito es el único que se mantiene alejado del gentío reunido alrededor de las camionetas. Los voluntarios intentan ocuparse de todos: reparten la ropa, ofrecen un segundo plato de comida y entregan vasos de telgopor con saquitos de té y chocolates para el desayuno del día siguiente. Algunas cosas escasean, como el vestuario para hombre, pero sobra la voluntad de los villanos para encontrar opciones alternativas.

Para ser aceptado en la hermandad, primero hay que demostrar compromiso con la causa.

“Siempre hacemos canje”, asegura Ponti. “Mi nuera es tatuadora, y parte de lo que recauda va para Bearded Villains. Mi yerno trabaja en una panadería y aporta bolsas de pan, facturas y bizcochitos. Contamos con la ayuda de dos venezolanos que hacen arepas y tortas. Y otros tantos se dedican a la cocina. Mi señora tiene un local de ropa, y cuando va a comprar mercadería, siempre trae algún abrigo, frazadas o zapatillas”.

La recorrida se reitera todos los miércoles, pero en el resto de la semana predomina el afán de seguir ayudando. Cada villano se acerca a las personas en situación de vulnerabilidad que se cruzan en su rutina diaria y mantienen encendida su misión: “La verdadera revolución del hombre va a ser el día en que pueda mirar al otro a los ojos y se dé cuenta de que el que está enfrente es igual”, reflexiona Calviño. “Esto lo vengo diciendo desde los 18 años, y estos tipos me están haciendo ver que tenía razón”.

Ago 20, 2019 | Deportes, Novedades

Las pioneras del fútbol nacional celebraron el Día de la Futbolista.

“Mis cuatro paredes estaban repletas de pósters de jugadores de todos los equipos. Pero me hubiera gustado tener pósters de Marta Soler, de Betty García, de Elba Selva”, dice la fundadora de Pioneras del Fútbol Femenino en Argentina, Lucila Sandoval. En 2016 esta ex arquera de Independiente decidió que era indispensable recuperar la historia de las mujeres en el fútbol. Luego de tres años, la organización consiguió que la Legislatura porteña declarase el 21 de agosto como el Día de las Futbolistas Argentinas.

Es usual que se tenga presente toda clase de datos, anécdotas y estadísticas sobre equipos de fútbol masculinos a lo largo de los años en Argentina. Sin embargo, no es tan común -o al menos no lo era hasta hace poco tiempo- conocer la historia del fútbol femenino. Cuando en 1988 Sandoval fue a firmar su primer fichaje vio un cuadro de la selección femenina de 1971 en el mundial de México. “Yo nací en el 70, me sorprendía pensar que yo estaba gateando y había mujeres jugando un mundial”, cuenta la arquera y subraya: “Esas mujeres habían quedado olvidadas y con ellas, todo su recorrido”. Esa generación desmalezó el camino para nosotras”.

La tarea que encara Pioneras, de recolectar y compartir el recorrido de las jugadoras, busca crear un marco de referencia, un espacio de identificación para las nuevas generaciones. Su fundadora reconoce que “si no hubiera habido esta movida feminista, no se hubiera podido visibilizar tan rápido nuestra causa”. Dentro de un deporte considerado mayormente masculino, las mujeres también fueron haciéndose su lugar a través de la lucha. “Antes, a nadie le hubiera interesado rescatar la historia de viejas locas que jugaban al fútbol. Ahora, son mujeres que construyeron la historia del deporte. Ahí está la diferencia”, dice Sandoval.

El exsecretario de Depòrtes de la Nación, Claudio Morresi, estuvo junto a las pioneras del fútbol argentino.

21 de agosto

En 1971, la Selección argentina fue invitada a México para jugar el Mundial de Fútbol Femenino. El equipo no tenía director técnico y sus integrantes nunca habían jugado con botines: “Cuando nos los dieron tuvimos que caminar un poco, parecía que teníamos taco alto”, cuenta la ex futbolista Elba Selva. Para poder pagar las cartas que enviaban a su familia algunas de las jugadoras cantaron en bares o firmaron autógrafos. “A pesar de que hemos pasado algunas cosas malas, todo lo bueno es lo que más recuerdo”, dice Selva.

La goleadora comenzó a jugar al fútbol cuando era pequeña en el barrio fabril en el que vivía y aún hoy, a sus 74 años, continúa ejercitando cotidianamente en el polideportivo de General Rodríguez. “En mi barrio eran todos varones, me quedaba a jugar con ellos o no jugar”, cuenta. Según relata, en su época no era común ver a mujeres en la cancha y muchas veces la mandaron a lavar los platos. “Pero como me gustaba, nunca me importó lo que me decían, a mí me interesaba el fútbol”, señala.

Cuando la convocaron para ir a México, al principio se negó: “Tenía un bebé de 2 años y antes de perder a mi familia, prefería perder el fútbol aunque se me partiera el alma”. Sin embargo, su marido insistió en que no podía perderse aquella oportunidad única y que se organizarían para cuidar del niño. Selva entiende que este fue “un caso único, porque en ese tiempo era difícil, se lo agradecí siempre”.

Dos generaciones de futbolistas se reunieron en la celebración.

El 21 de agosto de 1971 la Selección jugó contra las inglesas y ganó con cuatro goles de Elba Selva. “Sobretodo me emocionó la gente, me quedó en el alma y no se me va a borrar nunca cuando gritaban ‘Ar-gen-tina’”, comenta. Fue este hecho el que Lucila Sandoval tomó como hito histórico para proponer el Día de las Futbolistas, aprobado este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en proceso de aprobación en otras partes del país. “Esto que salió en la Ciudad lo festejan las jugadoras de toda la Argentina”, sostiene la arquera.

Las integrantes de Pioneras reconocen que la profundización del feminismo en los últimos años ha sido indispensable para la difusión y mejora del fútbol femenino. Elba Selva se arrepiente de no haber contado su historia antes, porque quizás hubiera servido para agilizar el proceso. Aún así, falta mucho camino por recorrer, “tenemos que ser más profesionales que nunca”, dice Sandoval y espera que la profesionalización de este deporte permita que todas y todos tengan los mismos derechos y atribuciones porque “están llevando el mismo escudo”. El fútbol femenino tiene historia y tiene un futuro: “Tenemos un hito histórico, tenemos una fecha, tenemos próceres”, arenga Sandoval.

.

Jul 10, 2019 | Novedades, Trabajo

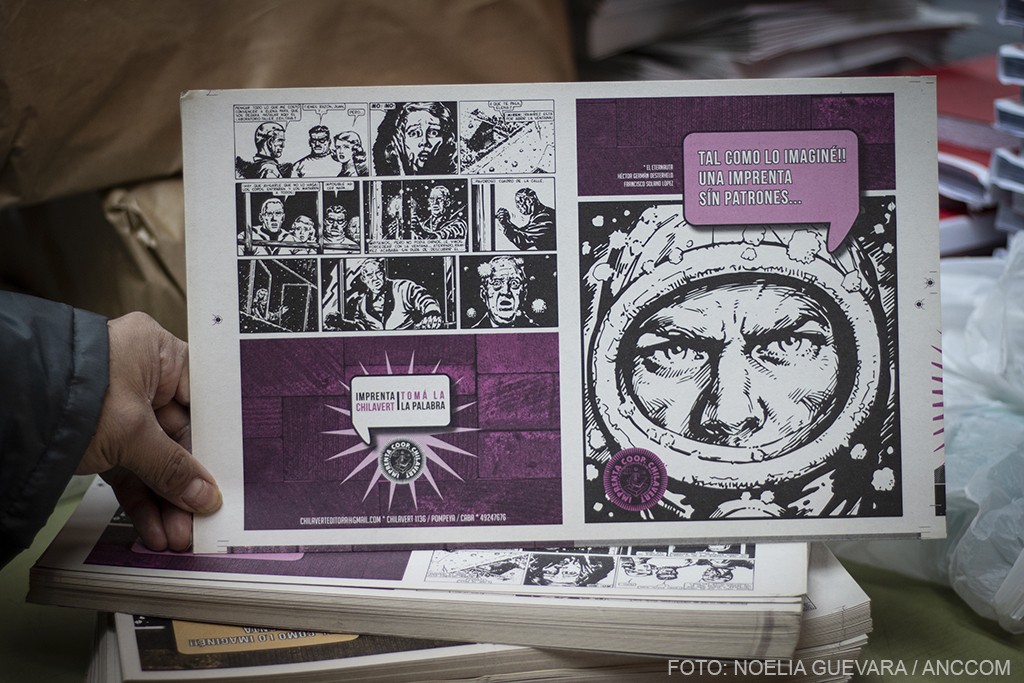

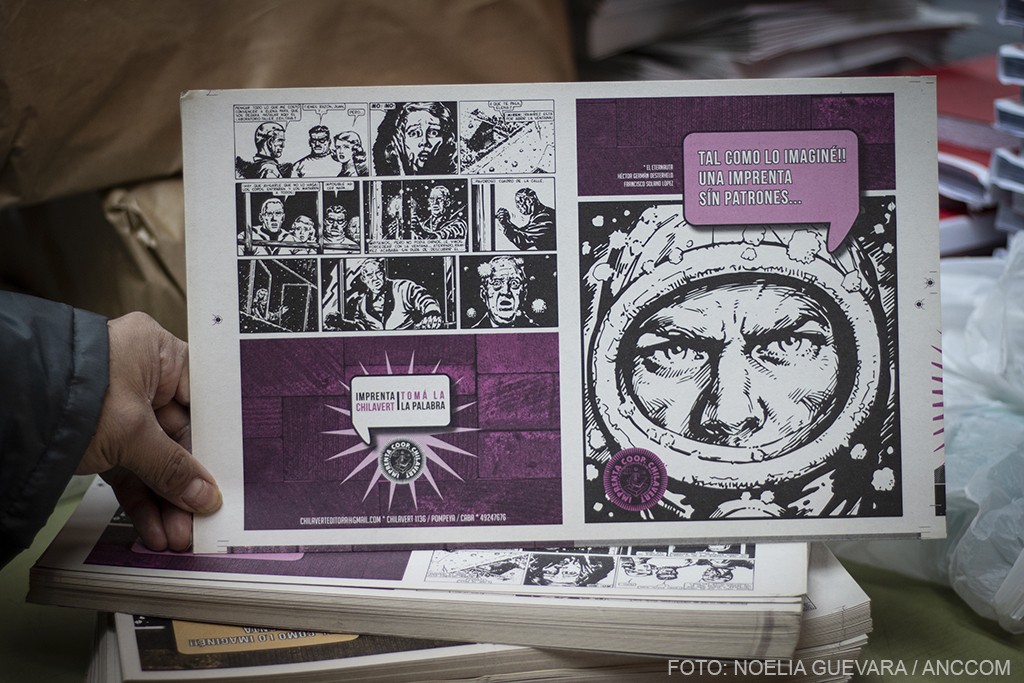

En 2002, ocho operarios evitaron el vaciamiento y pusieron a funcionar la imprenta. Ahora, cuenta con 10 trabajadores.

El rubro de la gráfica es un sector muy golpeado por la crisis económica que afronta la Argentina en los últimos años. En este panorama, la fábrica recuperada Artes Gráficas Chilavert no es la excepción. Con una deuda con Edesur que ronda los 950 mil pesos y la consecuente amenaza por parte de la empresa de cortar la luz, el futuro de la cooperativa se encuentra en peligro.

El taller situado sobre la calle Chilavert del barrio de Pompeya es inmenso. Presenta una planta baja donde se encuentran las máquinas antiguas de corte e impresión y un piso superior donde se hacen distinto tipo de actividades comunitarias. El ruido de las impresoras es intenso entre las ocho y las cinco de la tarde, horario pautado para la jornada laboral. Los recortes de papel y cartón recubren el espacio, algunos amontonados de forma ordenada, otros en contenedores y también se esparcen sobre el suelo.

Cuando se recuperó la fábrica se hizo con ocho trabajadores, de los cuales continúan trabajando en el taller dos. Sin embargo, el número se extendió a diez personas que se encargan de diversas tareas. De ellas -impresión, corte, encuadernación y administración-dependen sus ingresos. A veces se quedan más tiempo del estipulado y otras, trabajan algún sábado para que todos puedan llegar a fin de mes. Sin embargo, hoy el dinero no alcanza. “Sobrevivimos, la realidad es esa, nuestro retiro es miserable: estamos cobrando entre doce y catorce lucas”, reconoce Martín Cossarini, que lleva diez años trabajando en la empresa recuperada.

Cada mes, llega a Chilavert una factura de 90.000 pesos de luz.

La situación económica actual del país es compleja y afecta enormemente a las cooperativas. Con el incremento de las tarifas de servicios públicos, el mantenimiento de muchas fábricas recuperadas se vuelve insostenible. A eso se suma una tasa de desocupación que escala al 10,1%, según el informe del primer trimestre de 2019 del INDEC, lo que implica que dos millones de argentinos se encuentran desocupados.

En este marco, el golpe se hace evidente en el rubro de la gráfica. “De la encuadernación no hay laburo –comenta Cossarini- Bajó mucho todo lo que es el mercado editorial. En parte por el desplazamiento digital y en parte por las políticas públicas.” A su vez, Ernesto, encargado del Área de Administración de la fábrica comenta: “Ha bajado el nivel de demanda de lo que nosotros producimos, que son libros y revistas. La gente está preocupada por lo básico: cuando no tiene plata en el bolsillo, primero la gasta en comer, después, en vestirse.”

Cossarini comenzó a trabajar en la gráfica y continúa hasta la fecha por una convicción política. De joven militó en el centro de estudiantes de su secundario y vio nacer al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas durante la crisis del 2001. Artes Gráficas Chilavert fue una de las fábricas que durante el 2002 tuvo un intento de vaciamiento dado que la firma Gaglianone, antigua propietaria, pensaba retirar la maquinaria y declarar la quiebra. Al enterarse, los trabajadores ocuparon el espacio y aguantaron allí durante siete meses. Finalmente, gracias a la obtención de una ley de expropiación, la fábrica pasó a estar en sus manos.

Sin embargo, la ocupación difícilmente se hubiera llevado adelante sin un hecho que marcó la historia de la fábrica y permitió que el trabajo continúe. Ernesto González, uno de los trabajadores que vivió el pasaje de empresa privada a recuperada, contó que al ocupar la fábrica, el juez a cargo dio la orden de que podían permanecer allí pero que no podían trabajar y una guardia policial escoltaba, entonces, la puerta del taller. Dado que tenían un encargo grande de libros que se debían presentar en la Feria del Libro el 25 de mayo del 2002, un vecino les dio una idea. “Rompimos el huequito que ahora está tapado con ladrillos –cuenta González- y por ahí sacamos los libros con ayuda del vecino del otro lado y después lo volvimos a tapar, lo disimulábamos con el cuadro. Fue la noche del 24 y el 25 a la mañana sacamos los libros y se pudieron presentar. Así comenzó y después empezamos a entrar y sacar trabajo. Duró hasta que logramos la tenencia legal de este lugar.”

«El sábado 13 de julio, a partir de las 13, habrá un festival solidario en la puerta del taller (Chilavert 1136).

En diálogo con ANCCOM, Cossarini reflexionó sobre las ocupaciones de fábricas: “Ha sido una gran escuela para la clase trabajadora, sirvió para comprobar que tiene la fuerza. En definitiva, lo que genera riqueza es el trabajo propio. El tema es que después se hace muy difícil pero no tiene que ver con la cooperativa. Eso es porque estamos en una sociedad capitalista y no hay manera: la autogestión termina en el portón de la fábrica, vos salís y tenés que comprar papel y no está a precio cooperativo, está a precio dólar.”

La deuda de la gráfica Chilavert alcanza los 950 mil pesos y cada mes, entre factura e intereses, la cuota a pagar ronda los 90 mil pesos. “Hoy estamos remando y cada vez el bote se llena más de agua”, suspira Nelson Darín, otro trabajador de la fábrica. “No es que no queremos pagar, se nos hace imposible”, remata Daniel Suárez, quien trabaja en la imprenta desde 1984. Además, en el espacio funciona también un bachillerato popular y el Teatro Comunitario Pompeya. Ambos, en igual situación de peligro.

Sobre el futuro, las palabras de González son alentadoras: “Tenemos confianza de que vamos a salir adelante porque en una situación incluso más difícil en la que estaba cuestionada la existencia misma del lugar logramos sortearla, entonces por qué no vamos a hacerlo de vuelta. Ahora con más experiencia, más gente y más fuerza.” En este sentido, Martín agrega que “existe un ejemplo concreto de que un grupo de trabajadores pudo salir adelante sin necesidad más que de coordinarse. Y esto desmiente una gran mentira que construye este sistema que es que si no hay un patrón vos no podés trabajar.”

Como plan de acción de resistencia a la amenaza de corte de luz de Edesur, la cooperativa planeó un festival para unir fuerzas con otros actores afectados y dar visibilización a la situación. Será el sábado 13 de julio a partir de las 13 en la puerta del taller (Chilavert 1136, Nueva Pompeya). En la jornada tocarán la Orkesta Popular Sam Bomba y Vértigo López, habrá un buffet económico y también se presentará el teatro comunitario.

Jul 2, 2019 | Géneros, Novedades

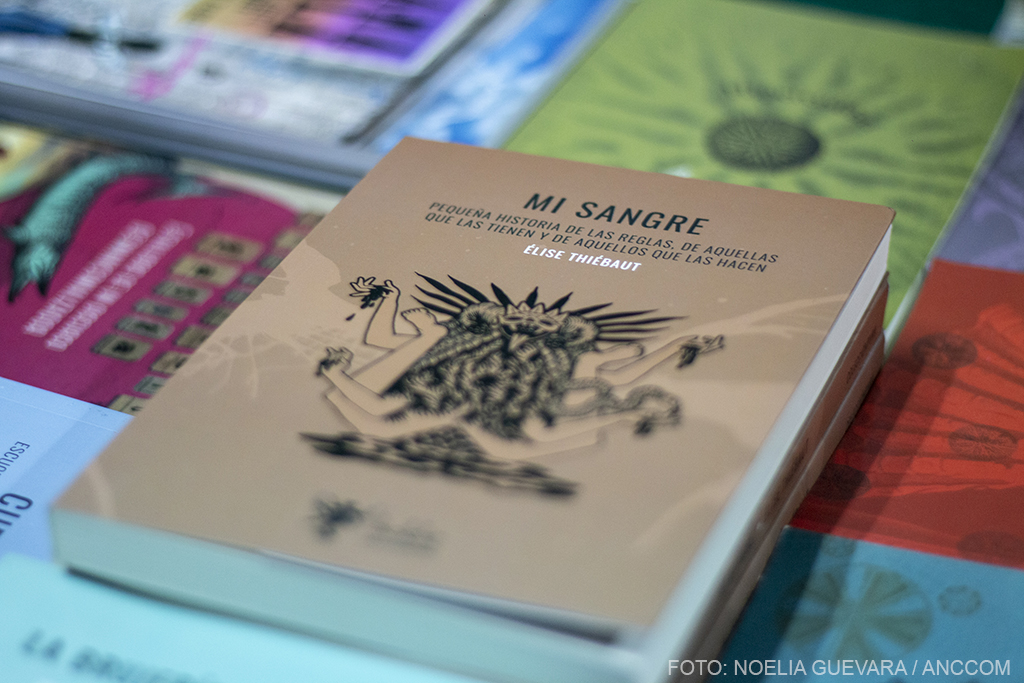

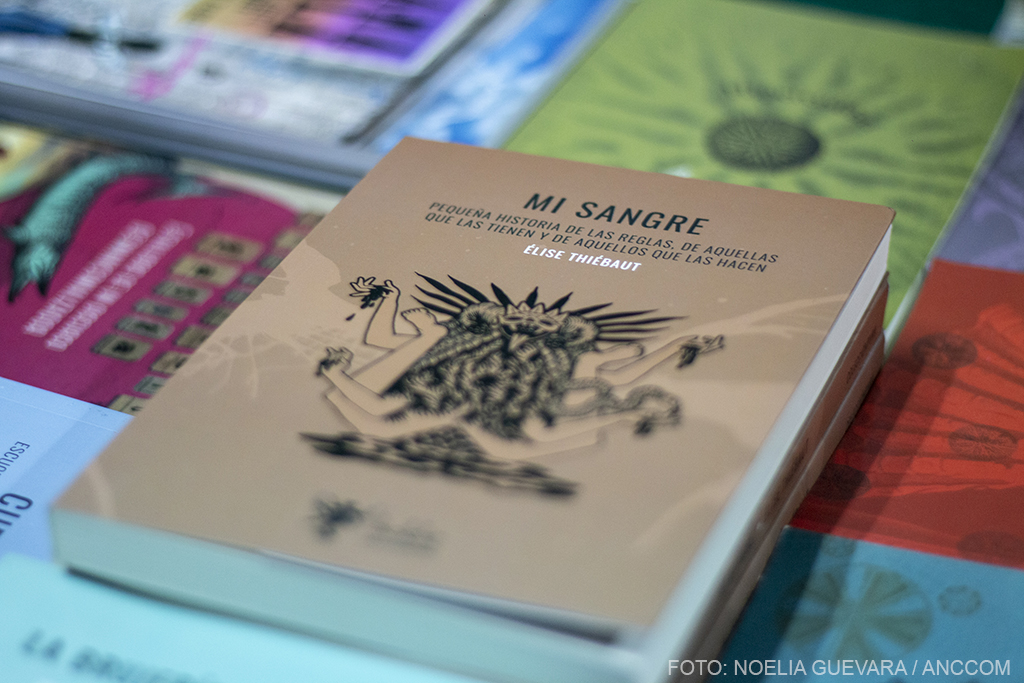

En un ensayo personalísimo, Thiébaut da cuenta, con mucho humor, de sus 40 años de sangrado periódico.

“No todas las personas que tienen un útero menstrúan, no todas las personas que se dicen mujeres tienen menstruaciones, no todas las personas que menstrúan se consideran mujeres”, concluye la francesa periodista y feminista Élise Thiébaut, autora del libro Mi sangre.

Ceci est mon sang es el título original, en francés, de su ensayo, que en España se tradujo en 2018 por la editorial Hoja de Lata como Ésta es mi sangre y en Argentina se publicó, el mismo año, como Mi Sangre, de la mano de la editorial Hekht, para la colección de textos Pyra.

Natalia Ortiz Maldonado cofundadora de esta plataforma de experimentación, como se autodenomina el espacio, contó para ANCCOM que la colección Pyra no fue arbitraria, sino que surge de los viejos saberes que hoy por hoy se reactualizan en textos feministas. También reveló que el hecho de que Ceci est mon sang lo haya traducido un varón fue un desacierto: “Necesitábamos alguien que menstrue -dijo entre risas- o que tenga perspectiva y sepa que para nosotras no es igual escribir vagina en lugar de concha. Cuando corregí el texto le dije: ¡Definitivamente acá va concha!”.

El libro es una invitación a exigir visibilidad de la menstruación y a salir del lugar impuesto de la vergüenza.

Lo personal es político.

En la librería La Libre, ubicada en el microcentro porteño, Thiébaut conoció a algunas de sus lectoras y lectores argentinos, en el marco de un conversatorio en el que ANCCOM estuvo presente. “Quise saber cómo era empaparse de sangre menstrual verde”, se refirió sobre el movimiento feminista, que acompaña la lucha por el aborto legal seguro y gratuito.

Este ensayo personalísimo, destaca en sus páginas el humor con el que Thiébaut cuenta sus 40 años de sangrado periódico, y también es una documentación sobre los antecedentes del lugar que le dieron las sociedades patriarcales a la menstruación, la menopausia, las enfermedades menstruales, el síndrome pre-menstrual, y a los protectores higiénicos: “Las investigaciones que hay están hechas desde el mercado para vendernos medicamentos, pero no para conocer lo que nos está sucediendo”, señaló la autora. “Estamos todas enfermas en tanto y en cuanto aceptamos la pastilla anticonceptiva como la solución de un montón de enfermedades, por ejemplo cuando te la dan como un remedio para la endometriosis y para el ovario poliquístico.”

Es una época de Revolución Menstrual, con mayúsculas, porque el libro es una invitación a exigir visibilidad y salir del lugar impuesto de la vergüenza, es reclamar facilidad de acceso a protectores higiénicos en espacios públicos y para las personas sin hogar, las que padecen las guerras o aquellas que están atravesando la migración; y a partir de ahí cuestionar y criticar el marketineo de las industrias que ocultan, en sus procedimientos, el nivel de toxicidad de sus productos.

“Algunas personas se tomaron a mal que no escribiera un capítulo entero sobre personas trans”, admite. “Partí de mi experiencia personal; para volverla política hubiera sido artificial hacer un capítulo sobre eso, no viviéndolo personalmente, pero sí al final de mi libro invito a personas con visiones diferentes, que hagan conocer sus historias y sus vivencias, lo cual sucedió mucho: muchas personas contaron sus experiencias, hubo podcast, hubo artículos de prensa y debates públicos, generó movimiento.”

«Creo en la posibilidad de una solidaridad internacional entre las mujeres», dijo Thiébaut.

– Aquí en Argentina existen al menos veinticinco pueblos originarios, ¿qué opina de los rituales ancestrales de celebración de la menarquía o historias de experiencias menstruales que no forman parte del discurso hegemónico?

– No quise hacer una historia universal, ni hablar de las culturas que no conozco muy bien, y mucho menos juzgarlas desde una posición hegemónica, como hacen muchos. El conocimiento que puedo tener respecto a otras culturas, a otras sociedades puede ser mediado por lo que se puede leer y quién escribe lo que se puede leer. Por ejemplo, el padre de la antropología, Lévi-Strauss, cuenta que cuando fue a los pueblos donde había mujeres y niños eran pueblos vacíos. ¡Él escribió sobre esos pueblos como si estuvieran vacíos! Entonces no puedo esperar que ellos me cuenten qué era menstruar. Cuando empecé a interesarme sobre el tema de la menstruación conocí a un antropólogo que se llama Chris Night, que contó que se le despierta una intuición a partir de un libro de Lévi-Strauss, que se llama Los modales de la mesa, que refiere a la regla, pero incluso el propio Levi-Strauss no lo sabía: escribió un libro entero de la menstruación sin saberlo.

– En su libro propone maneras de llevar a cabo la Revolución Menstrual, ¿Cómo pensarlas, también, para Latinoamérica?

– Creo en la posibilidad de una solidaridad internacional entre las mujeres. Yo me concentré más en las culturas de las sociedades occidentales donde hay menos nivel de estigmatización que otras, como por ejemplo la China. Por otro lado, está la cultura mozo, que se dice sin padre ni marido, donde los hombres y las mujeres son mucho más iguales que acá y la menstruación, es una celebración, una alegría. Todas tenemos que reinventar y ver antes entrelíneas lo que leemos. Por ejemplo, cuando encontraban vestigios o huesos de una persona que estaba con armas siempre pensaban que eran jefes varones y en realidad entre el 30% y 40% eran mujeres. Entonces tenemos que volver a estudiar y escribir sobre sociología, arqueología, etnología, porque hay que reescribir totalmente la historia.