Jun 25, 2025 | Comunidad, Destacado 3

En los pueblos rociados con glifosato, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Los casos de Ituzaingó y Monte Maíz, en Córdoba.

La soja es fundamental en nuestro modelo productivo, su siembra se realiza con semillas transgénicas resistentes a varios químicos, entre ellos el glifosato, desde 1996. Estos componentes lo que hacen es matar a otras plantas que le compiten, como las malezas, funcionando así como un herbicida. Pero el beneficio para la producción agrícola tiene su contracara en las poblaciones cercanas, conocidas como “pueblos fumigados”. En ellos, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer en un año y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, desde la provincia de Córdoba.

Sofía Gatica, una de las fundadoras de las Madres de Ituzaingó, barrio anexo a la ciudad de Córdoba, en diálogo con ANCCOM relata: “Yo veía pasar mujeres con pañuelos en la cabeza y muchos niños con barbijo, las madres tenían cáncer y los niños diabetes”. Ese fue el puntapié inicial para comenzar a investigar lo que sucedía en la zona, golpeando casa por casa, así logró formar lo que denominó “un “mapa de la muerte”. Presentaron este documento en varios ministerios: en el de Salud, el de Medio Ambiente y el de Agricultura, pero el gobierno se negó a investigar. “Cajoneó nuestra nota hasta que llamamos a los medios, salimos a la calle a decir que teníamos cáncer”, recuerda Gatica y explica: “Nos dimos cuenta que el agua que nosotros consumimos tenía agroquímicos”. Los químicos presentes son endosulfán, DDT, malatio, y glifosato.

Ávila Vázquez, explica sobre los problemas en las infancias y en el desarrollo neuronal: “Si la madre vive en zonas donde fumigan con glifosato y clorpirifos, hay un riesgo muy alto de que los chicos tengan problemas de defensa intelectual”, ya que las neuronas en presencia de estas sustancias no se ramifican y no se intercomunican, pierden su capacidad de funcionamiento. “Las ramas neuronales –complementa- son fundamentales para desarrollar nuestra capacidad subjetiva, sensorial e inteligencia”, agrega. En este sentido, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha reconocido en el 2015 que los herbicidas más utilizados en el mundo (el glifosato y 2.4D) son cancerígenos. Sobre esta misma línea Alejandra Paganelli, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área Biología Molecular, ha demostrado en sus investigaciones que el glifosato afecta el desarrollo embrionario produciendo malformaciones.

Los médicos de estas localidades han tenido reiteradss acciones de protesta contra este modelo, algo que muchas veces les ha traído problemas. Ávila Vázquez, quien se involucró en el estudio exhaustivo de los efectos de los agroquímicos en la salud de los niños, después de conocer la problemática de las fumigaciones hechas públicas por las Madres de Ituzaingó, contó que los productores los odian y los persiguen, además del apriete a los intendentes para que no hagan respetar las ordenanzas que las organizaciones lograron para que no se fumigue cerca de los pueblos. El médico aclara que la industria química sigue mintiendo, dicen que los agrotóxicos no son tóxicos y que el glifosato no hace nada, “es una mentira absoluta”, afirma.

Es fundamental entender el peso del agronegocio en la economía nacional. Gatica explica: “Fijate que, tanto los gobiernos anteriores, como el de Macri, como éste, presionan a las empresas para que vendan la soja, para que hagan esto. Todo depende de la soja de estos señores”. Eso lleva a que las restricciones en muchas ocasiones no se respeten, nuestro país impone distancias de hasta 1000 metros con áreas de resguardo ambiental. Gatica, declara que pese a la existencia de estas regulaciones, muchas veces no se respetan, porque no hay quien haga el control.

Según Ávila Vázquez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, en la actualidad se usan más de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, lo que implica una exposición por argentino de 15 litros por persona. Por otro lado, informa que las aplicaciones de estos químicos son bastante incontrolables, solamente el 20% de los que ellos tiran queda en el campo, el 80% se va al ambiente, terminando así en los cursos de agua.

En este sentido, Ávila Vázquez junto a Flavia Difilippo, en su investigación explican que el intenso uso de agrotóxicos contamina los cursos de agua, el de lluvia, la tierra y el aire del ambiente agrícola, genera exposición ambiental y laboral a pesticidas, y también genera que los alimentos presenten residuos de estos cada vez más elevados, es así como la soja argentina que se exporta como poroto de soja lleva residuos de glifosato, muy superiores al límite permitido y paralelamente, las verduras que se consumen en la ciudades argentinas contienen cantidades preocupantes del agrotóxico.

La alternativa posible es la agroecología y la adopción de programas de reducción de agrotóxicos similares a los que se usan en Francia, Bélgica y Dinamarca, asegura Ávila Vázquez: “Con asesoramiento del INTA, con asesoramiento de las facultades de Agronomía, con créditos y sobre todo con el estímulo de las retenciones, nosotros podríamos ir bajándole las retenciones a los productores que usen menos o no usen agrotóxicos, como lo han hecho Francia y Bélgica. No lo ha hecho prohibiéndolo, sino induciendo a los productores a cambiar el modo de producción”.

En 2016, la Red de Prevención de Monte Maíz, en el sudeste de la provincia de Córdoba, y el Municipio de esa localidad le solicitaron a miembros de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) un análisis socio-ambiental de la población. Allí se hizo un estudio ecológico observacional para verificar la contaminación con un análisis geográfico, químico y epidemiológico tranversal de prevalencia de enfermedades. Monte Maíz tiene 8.000 habitantes, allí se encontraron con 35 vecinos recientemente enfermos de cáncer. Según la OMS la población evaluada debería tener 11 casos. La tasa de mortalidad es de 38% debido a cáncer o tumores, mientras que las cifras de Buenos Aires no superan el 20%, ciudad de referencia. Se encontraron además que los casos de vecinos con enfermedades respiratorias obstructivas tipo asma, hipotiroidismo, lupus erimatosa se encuentran duplicando o triplicando las tasas de prevalencia en poblaciones de referencia a nivel provincial o internacional.

Hace años se divulgan diversas publicaciones sobre las consecuencias de la exposición a estas sustancias en los seres humanos; sin embargo, las instituciones gubernamentales siguen aceptando solamente los estudios que le proporcionan las mismas empresas. Mientras tanto, en los pueblos fumigados, el 50% de las personas que se muere en un año, lo hace a causa del cáncer.

En el 2019, Chubut se convirtió en la primera provincia del país en prohibir en todo su territorio el herbicida glifosato, y la provincia de Misiones quiso seguir este mismo camino, prohibiendo en 2023 este mismo químico en su territorio, su aplicación comenzaría a regir a partir de este año. Sin embargo, en 2024 se decidió postergar la implementación de la ley hasta el 2030. La Sociedad Rural presentó muchas resistencias en este último caso tachando la ley de inconstitucional. Hace una semana, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe confirmó que los agrotóxicos producen daño a la salud y fijó los mil metros a la redonda de las poblaciones como límites a las fumigaciones. Un paso para que la producción agrícola sea más amigable con sus habitantes.

May 20, 2021 | Géneros, Novedades

“Venimos de tanta violencia, de un sistema tan patriarcal, que las mujeres hemos tenido que salir a defender nuestro derecho de ser respetadas. Tanto en el sentido de la no violencia hacia nuestros cuerpos como también a poder tener consentimiento sobre lo que se decide en base al desarrollo del embarazo, parto y post parto inmediato”, dijo a ANCCOM Catalina Quiroga, psicóloga con orientación perinatal y psicoanalítica, doula y coordinadora de Tribu da luz, junto con Adriana Vicente bioquímica y doula.

Las doulas son quienes acompañan a la persona gestante desde el embarazo hasta el postparto, sin embargo, no reemplazan al equipo médico obstétrico, puericultoras, psicólogas o pediatras. Es una nueva figura en este entramado por fuera del sistema hegemónico. “Los equipos obstétricos que trabajan bien y priorizan los deseos de la mujer están conformes con la participación de la doula. Ven los beneficios: las mujeres llegan más contenidas y el proceso está más aceitado”, contó Verónica Marcote, doula y puericultora, autora del libro Nosotras parimos.

Las mujeres que atraviesan un embarazo, un parto o postparto tienen que salir a defender sus derechos aun existiendo la Ley 25929 de Parto Humanizado, que garantiza derechos sobre los cuerpos, el acceso a información así como también derechos del recién nacido.

“El tema del respeto al momento del nacimiento tiene que ser algo que ya no se discuta más, es un derecho adquirido”, sostuvo Vicente. Desde el sentido común, el concepto de parto respetado circula, muchas veces, como una moda, cuando en realidad la ley data del 2004. Vicente agrega que lo positivo es que esto “obliga de alguna manera a la gente a repensar que hay otra forma”.

Esa otra forma, que se toma como alternativa, fue en realidad la primera, la natural. Con el tiempo la figura del obstetra fue interviniendo cada vez más. “Su profesión está preparada por si hay patologías, pero se terminó involucrando e interviniendo en todo el proceso, llegando a como la conocemos hoy”, expresó Marcote, para quien las formas del parir no están por fuera de la tradición y lo cultural.

Esa otra forma, que se toma como alternativa, fue en realidad la primera, la natural. Con el tiempo la figura del obstetra fue interviniendo cada vez más. “Su profesión está preparada por si hay patologías, pero se terminó involucrando e interviniendo en todo el proceso, llegando a como la conocemos hoy”, expresó Marcote, para quien las formas del parir no están por fuera de la tradición y lo cultural.

Quiroga aclaró que “un parto humanizado no es parir en cuatro sin anestesia”. Vicente sigue la idea: “el respeto tiene que ver con tener en cuenta las necesidades de la mujer y el recién nacido, informar sobre el por qué de los procedimientos que se hacen, permitir que la mujer elija. Que se sienta a gusto, respetarle su decisión en cuanto al silencio, el ruido, la música, la luz, que pueda estar acompañada. Las condiciones de respeto van más allá de las condiciones en las que nazca el bebe”.

El sistema de salud debe acompañar, brindar la información y los recursos para que la persona gestante sea libre de elegir lo que cree mejor. Y en el caso de que la salud requiera intervención, debe existir una comunicación empática y sensible que explique los pasos a seguir.

El acceso a la información fue el gran cambio para Victoria Repetto, cuyo primero y segundo parto se dieron con una diferencia de diez años. Habiendo parido en pandemia expresó que “hace diez años no contábamos con los recursos y la información que hoy es de muy fácil acceso, sobre todo con las redes sociales”. Esto fue lo que le posibilitó tener una mirada diferente sobre su primer parto: “Ahora reflexiono cómo sutilmente te preparaban para ser una ‘paciente’ que no les traiga problemas”. El no gritar, no alterarse, “me felicitaron por ‘lo bien que me porté’. Ahora, con los años, reflexiono sobre este acto de sumisión al sistema médico hegemónico”, manifestó.

Los partos son procesos en los que las mujeres y personas gestantes están expuestas a constantes humillaciones y violencias. Quiroga contó que frases como “si tanto te gustó cuando lo hiciste ahora bancate el dolor” se repiten cuando la persona pide anestesia; o el ignorar el deseo de esperar a que ese momento comience naturalmente, haciendo maniobras sin consentimiento para iniciar el trabajo de parto. En relación a esto, Agustina (quien prefirió no dar a conocer su apellido) relató en diálogo con ANCCOM: “Hace dos semanas y aludiendo a un bebé medio ‘flacucho’ y contemplando los protocolos por COVID en la clínica, [el obstetra] dijo de hisoparme y dirigir el parto”. Ante la duda, realizó una interconsulta con otro obstetra y constató que la condición médica del bebé no era tal, por lo que decidió cambiar de médico y agregó: “Es muy intenso, tomar estas decisiones en el embarazo. Pienso que falta mucha empatía en algunos profesionales de salud”.

Los partos son procesos en los que las mujeres y personas gestantes están expuestas a constantes humillaciones y violencias. Quiroga contó que frases como “si tanto te gustó cuando lo hiciste ahora bancate el dolor” se repiten cuando la persona pide anestesia; o el ignorar el deseo de esperar a que ese momento comience naturalmente, haciendo maniobras sin consentimiento para iniciar el trabajo de parto. En relación a esto, Agustina (quien prefirió no dar a conocer su apellido) relató en diálogo con ANCCOM: “Hace dos semanas y aludiendo a un bebé medio ‘flacucho’ y contemplando los protocolos por COVID en la clínica, [el obstetra] dijo de hisoparme y dirigir el parto”. Ante la duda, realizó una interconsulta con otro obstetra y constató que la condición médica del bebé no era tal, por lo que decidió cambiar de médico y agregó: “Es muy intenso, tomar estas decisiones en el embarazo. Pienso que falta mucha empatía en algunos profesionales de salud”.

La pandemia agudizó las violaciones a estos derechos: relataron las entrevistadas que una de las vulneraciones más frecuentes en este contexto es al derecho tan básico y fundamental como lo es poder parir acompañada.

Elegir de qué manera parir no es una práctica de las clases altas, pero «como no se cumple la ley suele terminar siendo un privilegio», sentenció Quiroga

En este punto, Valeria Wasinger, presidenta de la Unión de Puericultoras Argentinas (UPA), sumó una cuestión importante: “La lactancia tiene que ver con el parto y nacimiento respetado porque muchas veces las condiciones en las que suceden esos partos tienen un impacto muy fuerte sobre las lactancias”. Se sabe que, por ejemplo, no cumplir con el contacto piel a piel durante la primera hora de vida, tiene un impacto enorme en la primera prendida al pecho. Una situación traumática en el parto condiciona el comienzo de la lactancia y el vínculo con él bebe.

Por este motivo, desde UPA se impulsó un proyecto de ley que busca regular la profesión de las puericultoras y además garantizar el derecho de toda mujer y persona gestante a recibir apoyo, asesoramiento y acompañamiento en todo lo que tiene que ver con lactancia materna. El proyecto se presentó en marzo de 2020 y agrega a la Ley 25.929 el rol de la puericultora contemplado dentro de las prestaciones que se brindan en el Plan Médico Obligatorio; por lo que regiría tanto para efectores públicos como privados de la salud. “Sabemos que muchas veces estos derechos son más accesibles dentro de la salud privada, cosa que no debería ser así. Nos interesa que este acompañamiento esté garantizado más que nada en el ámbito público que es en donde más dificultades de acceso se ven”, concluyó Wasinger.

Marcote reflexiona sobre el avance que hubo en cuanto al otorgar derechos a las mujeres, por ejemplo en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, se siguen viviendo graves violaciones de derechos antes, durante y después del parto. Este reclamo, la mayoría de las entrevistadas coinciden, parece tener un largo camino por recorrer pero Repetto rescata lo valioso del encuentro entre mujeres que generan una inmensa red de apoyo: “No es algo menor tomar conciencia de cómo tantas veces la voz de las mujeres es oprimida y censurada en un momento tan íntimo y trascendente como es el parto”.

Marcote reflexiona sobre el avance que hubo en cuanto al otorgar derechos a las mujeres, por ejemplo en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, se siguen viviendo graves violaciones de derechos antes, durante y después del parto. Este reclamo, la mayoría de las entrevistadas coinciden, parece tener un largo camino por recorrer pero Repetto rescata lo valioso del encuentro entre mujeres que generan una inmensa red de apoyo: “No es algo menor tomar conciencia de cómo tantas veces la voz de las mujeres es oprimida y censurada en un momento tan íntimo y trascendente como es el parto”.

Jul 10, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

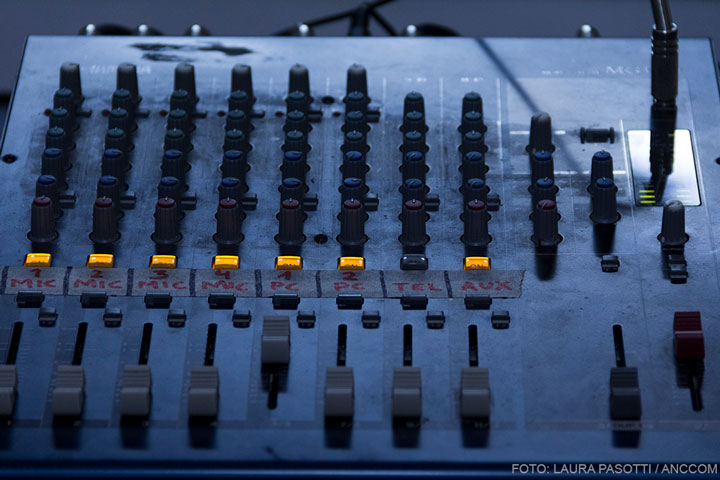

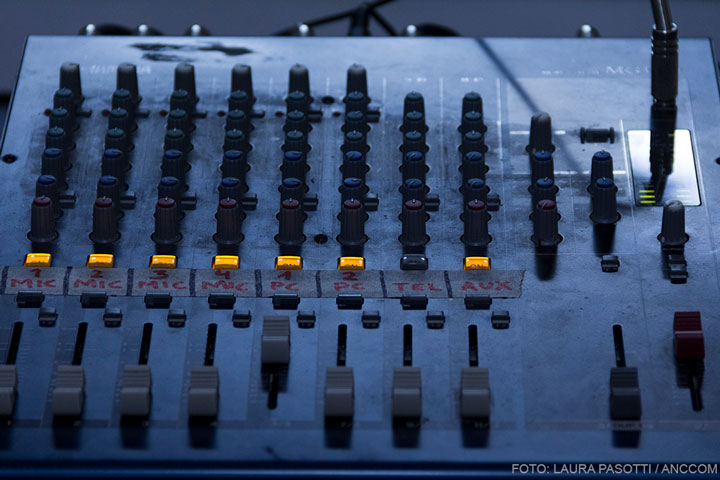

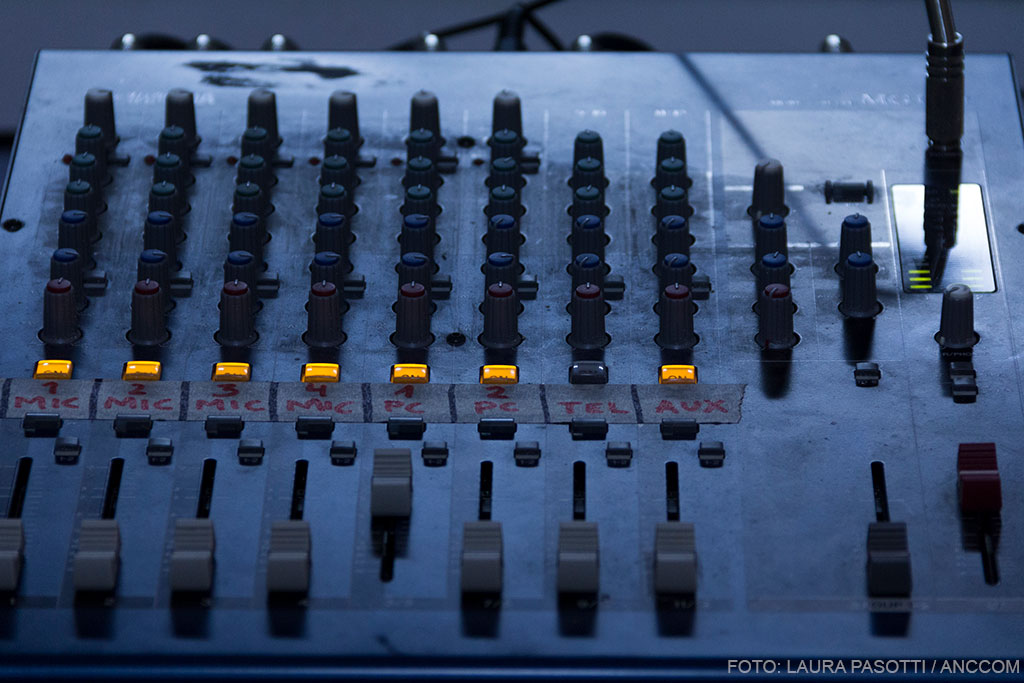

Febrero de 2017. Al estudio de FM Ocupas 88.3, ubicado en el Barrio Cuatro Vientos, de Moreno, llegan miembros del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informando que deben cerrar la transmisión en tres días si no encuentran una solución a una interferencia que, según las autoridades, mantiene con la señal establecida para el aeródromo de Moreno. La organización que lleva adelante el proyecto presenta un informe técnico y puede retomar su actividad. Febrero de 2018. Aquel organismo del Estado nacional vuelve a la carga, señala que la radio no dispone de ningún papel que avale su condición de medio comunitario y así llega el cierre de las emisiones radiofónicas.

Mariano Sánchez, 34 años y director de la radio dice: “El reclamo del Enacom no tiene justificación porque nosotros disponemos de papeles que confirman lo contrario y salimos sobreseídos de la causa”. Por su parte, Susana Rubino, de 57 años y coordinadora de la radio declara: “Nos hicieron cerrar sin darnos explicación, sin ningún motivo, sólo nos advirtieron que si no cumplíamos con sus condiciones desmantelarían el equipamiento de la radio”.

FM Ocupas, una radio integrada por personas con discapacidad, se había presentado al empadronamiento realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el gobierno anterior, como gesto para mostrar su voluntad de ser reconocida.

Actualmente, FM Ocupas ofrece una transmisión de radio desde su página web (www.fmocupas.com.ar). Sin embargo, como señala su administradora Marta Rombola muchas personas que antes podían tener una comunicación directa con ellos, con la clausura, se encuentran excluidas a causa de no tener internet. Ismael Vera, miembro y cocinero de la organización, comenta: “Intentamos solventar los gastos de la radio, haciendo actividades como rifas entre los vecinos, y también animamos a los chicos para que no se preocupen por la situación y seguimos adelante”.

Mariano Sánchez aclara que la lucha que enfrenta a la radio con ENACOM, ha impedido que pudieran soportar los gastos de manera regular, y que como el equipo de FM Ocupas siempre ha tenido un perfil comunitario, nunca han emprendido sus actividades para generar dinero. Diego Tassi, colaborador en el área de prensa, cuenta que “no estar en el aire repercute en un montón de cuestiones, por lo que tenemos que planear ciertas estrategias para poder seguir creciendo”.

En relación a estas estrategias, los miembros de la radio disponen de abogados para establecer sus asuntos legales, y visualizar el caso para que ninguna otra radio de Argentina tenga que pasar por ésta situación. También cuentan con el apoyo de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) , entidad que ayuda a emprender nuevas estrategias para seguir adelante con la reapertura de la emisora. Suárez explica otros métodos para impulsar el reclamo: “Fuimos a ENACOM a hacer una radio abierta, establecimos una asamblea en la locación de la radio, y fuimos a la Legislatura”.

Los integrantes comprometidos con el restablecimiento de la radio expresan que las problemáticas que enfrentan no sólo implican al cierre injusto de su transmisión, sino que además afectan derechos de los chicos con discapacidad. La problemática de la radio por la clausura ha tenido el apoyo de medios comunitarios de la provincia y del país. También, muchas instituciones públicas, como escuelas y universidades, han expuesto en sus propios medios, el reclamo por el restablecimiento de la transmisión de FM Ocupas. Una radio que sólo busca ayudar a la comunidad y brinda apoyo a los chicos que concurren con entusiasmo, todos los días para expresarse libremente. Y que desde hace meses lucha para recuperar su aire.

Feb 1, 2016 | destacadas

Este año se abrió con la incertidumbre por el futuro del Zoológico de Buenos Aires. A los recurrentes problemas gremiales se les suman las constantes denuncias por parte de ONGs defensoras de los derechos del animal sobre las condiciones en las malas condiciones en que viven distintas especies. ANCCOM relevó el estado de situación del parque y las críticas que afronta la empresa concesionaria por presuntos incumplimientos contractuales..

Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires S.A. es la firma que consiguió la renovación de la concesión en el año 2012 por un decreto firmado por el entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri, ofreciendo un canon de 1.010.000 pesos, el cual hoy en día debería ser una suma superior, según denuncia Laura Torres, veterinaria y delegada del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). Pero a ese cuestionamiento se le suman las denuncias sobre las condiciones en las que tienen vivir algunas de las especies alojadas en el lugar.

La institución actualmente cuenta con más de 2500 animales entre los que se encuentran mamíferos, reptiles, aves y peces. El último acontecimiento que puso sobre el tapete a los derechos de los animales fue la muerte de dos lobos marinos en el mes de julio. Debido a la mayor cantidad de visitas por las vacaciones de invierno, estas criaturas habían sido obligadas a realizar quince espectáculos, cuando cotidianamente no pasan los tres shows por día. Según especifica la ONG Sin Zoo, una loba se descompuso esa noche pero no fue socorrida por ningún veterinario del recinto, mientras que el otro ejemplar murió de sobrealimentación. A esto se suma la violación de la ley 1446, sancionada en el 2006 por la Legislatura porteña, que declara la prohibición de espectáculos en los que participen animales, sin importar su especie.

Torres denuncia irregularidades tales como “falta de inversión en recintos y ambientes acordes con las características de cada animal, falta de comederos y bebederos, ausencia de construcciones para que los trabajadores puedan estar cerca de los animales sin correr riesgos, falta de personal, de medidas de seguridad y de protocolos de emergencia”. También explica que muchas veces son los trabajadores los encargados de llevar lo necesario para enriquecer los ambientes de los animales o arreglar lo dañado, ya que la empresa se niega a invertir para tareas de mantenimiento. “La concesión, al ser por cinco años, deja en claro que la empresa que la toma se va a dedicar solo a recuperar ese dinero, nunca en mejorar las condiciones de los animales que aquí habitan. No se le puede dar el manejo de la institución a un grupo que desconoce las mínimas condiciones de bienestar animal”, agrega Torres.

Los trabajadores del zoológico realizaron un paro en octubre, luego de que la empresa incumpliera varios acuerdos con los empleados. “Si bien nuestra lucha está más documentada desde el punto de vista laboral, por las numerosas reuniones en la Subsecretaría de Trabajo y Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad, es una realidad que la falta de inversión por parte de esta empresa que quiere llevarse la mayor cantidad de dinero a costa de los animales y los trabajadores es el punto central del malestar. No invierten para mantener mínimas condiciones para ninguno”, manifiesta Torres.

Los veterinarios, cuidadores y biólogos tienen un tipo de trabajo considerado insalubre y riesgoso, por los animales con los que establecen contacto y debido a esto tienen una jornada de 36 horas semanales. Desde el 2011 se encuentran negociando con la empresa para mejorar las condiciones laborales. “Hoy si se escapa un animal peligroso de su jaula, porque las puertas funcionan mal o porque hay solo un cuidador en la sección, nadie sabe cómo proceder. El público visitante depende de que los trabajadores nos pongamos entre ellos y el animal. Así de riesgoso es nuestro trabajo. Somos tan indispensables como los animales, y por eso nos quedamos, por eso luchamos”, remarca la delegada.

Los trabajadores del Jardín Zoológico han podido conseguir reivindicaciones aisladas, como ropa de trabajo y paritarias. Estas últimas, según la delegada, no se reflejan en su bolsillo ya que hace años no hay una recomposición de su salario. Torres denuncia que el Gobierno de la Ciudad hace oídos sordos a sus reclamos en defensa a la empresa concesionaria: “A pesar de que en los pliegos de concesión dice que el concesionario debería mantener todo en perfectas condiciones, está claro que esta empresa devolverá una ruina en lugar del parque que ganó en la subasta”, dice. Y agrega que la Dirección General de Concesiones, encargada de controlar el accionar de la empresa, mira para otro lado y aguarda pasivamente hasta el 2017, año en que se termina la concesión.

Por otra parte, el Legislador porteño por el partido Bien Común y titular de la Fundación “La Alameda”, Gustavo Vera, afirma que “las condiciones en que están los animales son desastrosas sin perjuicio que la concepción de zoológico no solo sirve para una entrada cara y elitista, sino también para un eventual lavado de dinero. El señor (Jorge) Aguado, director de la concesión del Zoo, conoce del tráfico de chimpancés porque tuvo una causa, en 1991. No es extraño que esta cárcel medieval pueda ser un mecanismo de lavado, con la excusa que están comprando animales, que los arrancan de su ecosistema generándoles una tortura». Los trabajadores del Zoo frente a su situación se han acercado a varios diputados como Adrián Camps (PSA), Hernán Rossi (ECO), Paula Penacca (FpV) y Marcelo Ramal (FIT), a los que se sumó Vera con el objeto de resolver el conflicto.

Otras voces que se oponen con fuerza a la existencia del Zoológico son las organizaciones defensoras de los derechos del animal; una de ellas es Sin Zoo, que se formó en el año 2012 con el objetivo de liberar a los animales y acabar con el lucro basado en el cautiverio y su explotación. Los activistas del grupo realizaron varios abrazos al predio y denunciaron el estado en el que se encuentran actualmente los ejemplares, algunos en situación patológica y que padecen lo que se llama estereotipias o zoocosis, tal como se conoce a los movimientos repetitivos, como ir de un lado a otro o sacudir la cabeza..

Andrei Chtcherbine, integrante de Sin Zoo, explica: “Un animal encerrado en un pequeño recinto, rodeado por gente donde hay a veces miles de personas que lo visitan diariamente, necesita aislarse del mundo de alguna manera, y los síntomas que tienen en la zoocosis son bastante parecidos a los que tienen las personas autistas, que también están aislados del mundo porque evidentemente hay estímulos que le provocan malestar”. Andrei, junto con sus compañeros de la organización, formuló un proyecto de ley para reformar el Zoo. La idea general es que el lugar se transforme y deje de exhibir animales. Su función sería rehabilitar a aquellos provenientes del tráfico ilegal de especies. “La idea es que no deje de ser un paseo público, pero ¿cómo puede ser que las personas vayan al lugar y al mismo tiempo no vean animales? No es que no va a haber animales, sino que las personas van a ir y se van a llevar otro mensaje. Vamos a recuperar los edificios históricos, vamos a recuperar un paseo típico de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, porque el Zoo es un icono de la ciudad”, cuenta. Además, señala que el Zoo fue arrebatado por una empresa privada, y que el público tiene que pagar 180 pesos para entrar a conocer edificios históricos que son patrimonio de su ciudad. Además, afirma que ningún museo de la Argentina cobra ese precio, ni siquiera el Parque Nacional Iguazú que es uno de los más caros y turísticos del país, el cual su entrada tiene un valor de 160 pesos.

Como el predio tiene más de quince hectáreas, el proyecto propone tener un sector de rehabilitación donde también ubicarían a aquellos ejemplares que no puedan colocar en otro lugar, sobre todo los que padecen patologías severas debido a su permanencia en el zoo. La iniciativa también contempla la conservación de los puestos laborales. El resto del espacio se destinaría al paseo público donde, además de conocer los edificios históricos, las personas podrán interactuar con los empleados, quienes serían capacitados para visitas guiadas y para dar a conocer los procedimientos de conservación. También se incluirían puestos de asociaciones ambientalistas para que informen a los visitantes, y un museo en los recintos antiguos, donde se mostrarían fotos de cómo eran exhibidos los animales ahí , con el propósito de que las personas comprendan que un recinto con esas características no puede ser apto para ningún ser vivo.

En cuanto al contacto con los animales, Andrei comenta: “La idea, además, es mostrarle a las personas cómo rehabilitamos y cómo los liberamos luego en sus ambientes naturales, pero no pueden ser mostrados de manera directa al público porque el proceso de rehabilitación se va a ver truncado; los animales se acostumbran a la gente, se estresan por el ruido. Entonces la idea original fue introducir algunas cámaras en los recintos para que las personas puedan ver cómo se está comportando el animal y que haya una persona que relate cómo fue decomisado del tráfico ilegal, por qué los animales silvestres no son mascotas; y luego organizar tours en los cuales podrán ser partícipes de la liberación después del proceso de rehabilitación”.

Respecto a estas tentativas de ONGs de cerrar el Zoológico, la delegada Torres afirma: “Nadie aquí cree que estos animales deben estar cautivos, el Zoológico existe y es por eso que debemos darles las mejores condiciones a los animales que viven en él”. Y afirma que han tenido contacto con aquellos que promueven estos proyectos de liberación y modificación del parque, y opina que es necesario que los trabajadores que se encuentran efectuando sus tareas sigan haciéndolo por varios años. Si bien no temen por sus puestos de trabajo, intentan evitar que, con la continuidad de la concesión, no quede nada que pueda ser reconvertido en un parque ecológico y ambiental para los porteños. “Apoyamos los proyectos de reconversión y esperamos que se puedan desarrollar de manera que sirvan para concientizar sobre la vida, el respeto y la educación. Y porque los animales autóctonos tengan un lugar para rehabilitarse de las ofensas humanas y una oportunidad para volver a la naturaleza”, agrega. Por su parte, Vera propone “iniciar un debate con todos los sectores; ONGs por los animales, los trabajadores, funcionarios, legisladores y vecinos para que piensen en una reconversión del Zoo en un espacio educativo, de investigación y rehabilitación de especies autóctonas”

Desde Sin Zoo creen que su proyecto va a ser aceptado y que la gente se va a llevar una mejor imagen. Andrei agrega: “Este es uno de los primeros por el que vamos pero este no va a ser el último; vamos a ir a cada zoológico de la Argentina a tratar de implementar el proyecto, seguramente las personas no solamente van a salir más contentas sino que van a querer apoyarlo porque se van a dar cuenta de que esa es la forma de tratar a los animales y de contribuir con la conservación”.

Dic 16, 2015 | inicio

La casa de la calle Franklin 943, ubicada en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, es una construcción antigua y en los últimos treinta años cambió varias veces de propietario. Cuenta con un garaje y una puerta en el frente. La puerta tiene un vidrio espejado que no permite ver hacia adentro. Según el padrón electoral, hay dos personas que tienen radicado allí el domicilio. ANCCOM se trasladó hasta la vivienda con una sola pregunta: ¿Cómo es vivir en un ex centro clandestino de desaparición de personas? La persona que vive ahí no quiso hablar ni dar declaraciones. Enojado, preguntó si lo buscaban «por lo de los desaparecidos». Respondió que él no sabía nada y que en los tiempos de la dictadura la casa pertenecía a otros dueños.

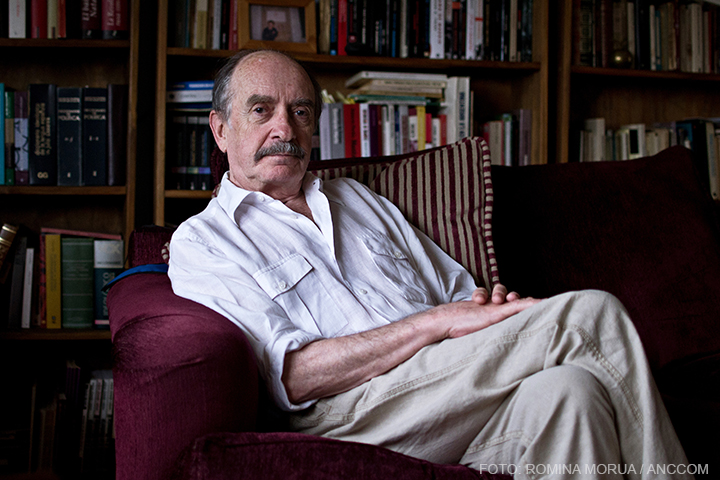

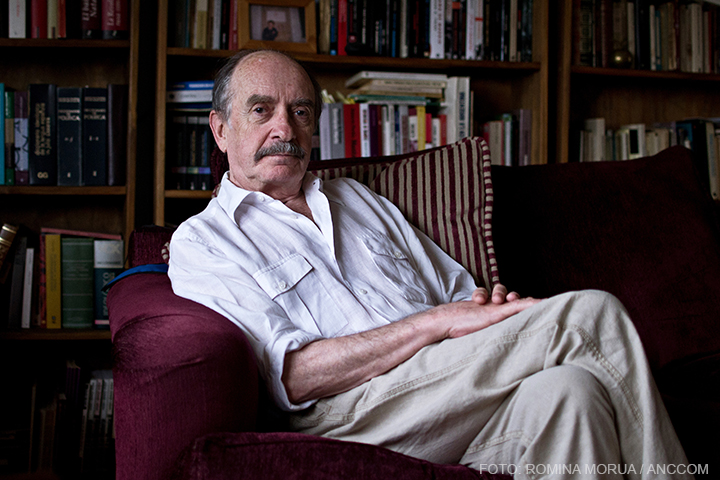

La historia del Centro Clandestino Casa Franklin, ubicado en el corazón del barrio de Caballito, no es muy conocida, quizá porque existe uno solo sobreviviente: el periodista y escritor Sergio Bufano.

Bufano militó en su adolescencia, allá por los años sesenta, en la Juventud Comunista y luego se incorporó al Movimiento de Liberación Nacional. Ya en los años de la dictadura de Juan Carlos Onganía se sumó a las Fuerzas Argentinas de Liberación y hacia mediados de la década de 1970 se integró a la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).

En 1976, Guillermina Elsa Carlota Santamaría Woods también militaba en OCPO. La vida de ambos iba a cambiar en la mañana del 8 de julio de ese año.

«Quedamos en encontrarnos en Aguirre y Estado de Israel, Villa Crespo, para discutir cosas de la organización, sobre las próximas actividades y demás cosas. Le pedí que nos tomáramos un taxi y fuéramos a Puente Pacífico porque después tenía otras reuniones. El taxi dobló por Aguirre, alcanzó a hacer dos cuadras… y yo miré para atrás. Era una costumbre. No sé si eso aceleró lo que iba a ocurrir».

En ese preciso momento, se les cruzó un auto y otro se les pegó de costado. El taxista frenó y los apuntaron con una Itaca. Desconocidos comenzaron a golpear el techo del taxi con pistolas. «Nos sacaron a cada uno por una puerta distinta», recuerda Bufano. Los golpearon, y se escuchó un disparo. «Estaban muy nerviosos, a uno se le escapó un tiro», relata Sergio, que alcanzó a distinguir un acento alemán entre sus secuestradores.

Los encapucharon, los subieron a un auto, uno encima del otro en el asiento de atrás, y los llevaron a Casa Franklin. Entraron por el garaje y subieron una escalera.

«Apenas entramos, nos golpearon mucho. Se me ocurrió, a pesar de que nunca lo había pensado, imitar a un cardíaco. Me dejé caer y dije que sufría del corazón». Sergio dijo necesitar «Coramina», un remedio para cardíacos y –quién sabe por qué- le creyeron. «Ahí empezó la sesión de tortura de Guillermina».

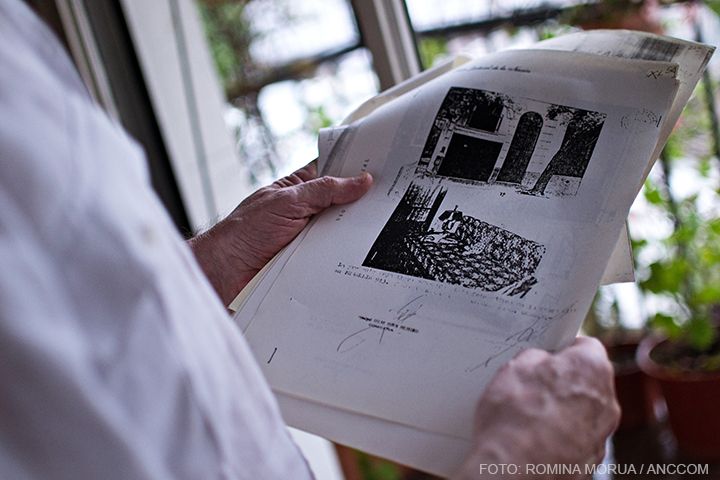

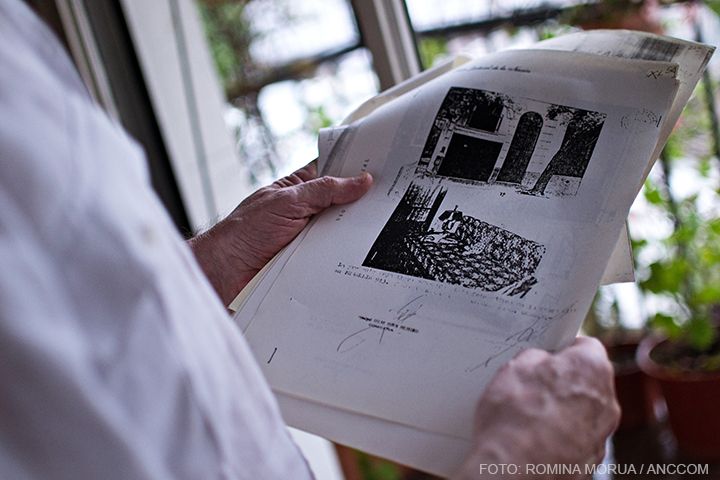

La llevaron a la habitación contigua y la torturaron con una picana. Según el relato de Bufano en el expediente del Archivo Nacional de la Memoria, pudo verificar las torturas «al interrumpirse el sonido de la radio por la baja de tensión coincidentes con los gritos».

Como los alaridos se escuchaban, los represores volvieron a la habitación donde se encontraba Sergio y encendieron un tocadiscos. Pusieron uno de los primeros discos de Mercedes Sosa a todo volumen. «Durante muchos años no pude escuchar más a Mercedes Sosa, que a mí me encantaba», se lamenta el sobreviviente.

A Sergio lo golpearon hasta que vomitó dentro de la capucha. Sus secuestradores le dijeron que habían salido a comprar pastillas de Coramina. Le sacaron la capucha, le pusieron una venda y le dieron las pastillas. «Me sentaron en una silla y, como no podía respirar, me sacaron las esposas».

En un momento, paró la tortura a Guillermina. «Algo dijo. Un dato falso, porque nunca cayó nada por parte de ella. Escuché que salían y ruidos de armas largas. Se quedaron dos, creo, conversando con Guillermina».

Uno de los dos represores iba y venía entre las habitaciones. Pasaron más horas. En un momento, cuando sintió que estaba solo, Sergio se levantó la venda y vio aquella casa de la calle Franklin por dentro. Parecía abandonada. Había un colchón en el suelo de madera, diarios viejos, una radio y el tocadiscos. Se puso la venda de vuelta, y nuevamente entró su secuestrador. Cuando salió de vuelta, Sergio se levantó y caminó hasta el pasillo donde habían entrado. «Buscaba una pistola. Mi idea era suicidarme. No se me cruzaba por la cabeza la idea de la fuga», recuerda. Llegó a las escaleras. Se encontró con un patio con paredes muy altas, imposible de saltar. Bajó las escaleras. Vio una puerta cerrada con llave. Llegó al garaje. Había un Fiat 600, que inspeccionó para buscar algún arma. Fue en ese instante que notó que la puerta del garaje estaba cerrada con un destornillador cruzado entre las manijas. Lo sacó y logró escapar. Llegó hasta el Cid Campeador lleno de sangre y se tomó un colectivo por Gaona. Al chofer le dijo que había sufrido un accidente.

Esa noche, Sergio volvió a Casa Franklin con sus compañeros. Armados. Su idea era rescatar a Guillermina. Pero ya no había nada ni nadie. La puerta seguía semiabierta. Una vecina, que vivía justo enfrente de la casa, declarará años después que esa noche escuchó movimientos y ruidos de sirenas. Esa misma vecina aportó que «los ocupantes de la finca habían practicado una abertura que posibilitaba el acceso directo al interior del inmueble desde el garaje. Hasta entonces, la abertura no existía y cuando dejaban el vehículo en el garaje debían salir a la calle para entrar a la casa por la puerta principal». Según otros vecinos, también habían elevado la medianera del fondo de la casa, como consta en el expediente del Archivo Nacional de la Memoria. Los compañeros de Guillermina siguieron pasando por la casa de la calle Franklin durante los siguientes días, pero ya no había nada.

Según Sergio, la misma vecina que vio movimientos extraños le había comentado a su marido que «en esa casa pasaban cosas raras». Su esposo, entonces, consultó con un amigo de la Comisaría 11, que estaba a pocas cuadras de Casa Franklin. ´Ni te acerques, no te metas, olvidate de ese asunto’, le contestó el policía. Pero ella no resistió la tentación, se acercó días después del escape de Sergio y pudo constatar que la propiedad ya estaba abandonada.

Bufano se exilió en México, donde realizó la denuncia en la Organización de las Naciones Unidas. Volvió recién en 1983, tras la asunción de Raúl Alfonsín como presidente electo democráticamente.

El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado dice que Guillermina fue llevada a Campo de Mayo, al «Campito», donde hizo tareas de limpieza. En 1977, pasó a la ESMA. Según la declaración de un sobreviviente de ese centro clandestino de detención y exterminio, Guillermina estaba embarazada de tres meses cuando la secuestraron. No se sabe qué pasó con su hijo. Estos relatos hacen presuponer que la casa de la calle Franklin era un centro clandestino de detención de tránsito.

Los antiguos propietarios

Una de las particularidades de la casa de la calle Franklin es que, según consta en los expedientes judiciales, pertenecía a una familia de apellido Río, la misma que era propietaria del inmueble donde funcionaba el ex centro clandestino Virrey Cevallos, hoy recuperado y convertido en sitio de memoria.

“La casa de Virrey Cevallos era propiedad de los hermanos Río que oficiaban de testaferros de las Fuerzas Aéreas», informó a ANCCOM Osvaldo López, sobreviviente y coordinador de ese sitio de memoria.

Del Archivo Nacional de la Memoria surgen varias coincidencias entre Casa Franklin y la de Virrey Cevallos. El modus operandi sería el mismo, ya que el aparato represivo de la Fuerza Aérea necesitaba centros clandestinos de detención (CCD) «satélites de corta duración (…) que se hallasen en la zona de Capital para extraer rápidamente información a los secuestrados, y luego derivarlos a otros CCD por tiempo prolongado».

El documento «Huellas de una casa. Informe sobre el ex CCDTYE Virrey Cevallos» señala que el trabajo de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), que en un momento funcionó en la Séptima Brigada Aérea, consistía en enviar allí grupos de personas y torturarlas, apenas eran detenidas. «El objetivo era obtener así ‘información fresca’ (lograr que ‘canten’) acerca del paradero de sus compañeros de militancia u otras cuestiones. Aplicando rápidamente picana eléctrica, submarino seco u otros tormentos, habían dicho los jefes en el curso del Edificio Cóndor, se evitaba que los militantes todavía libres notasen la desaparición de un compañero y escaparan de los lugares que frecuentaban habitualmente. Luego de ello, los militantes eran secuestrados y mantenidos ilegalmente en cautiverio en los CCDTyE por el lapso de días, meses o incluso años», detalla el informe.

Caso Franklin. Testimonio de Sergio Bufano. Secuestrado y torturado en casa Franklin. Buenos Aires.

¿Por qué no está señalizada?

Desde afuera, hoy la casa de la calle Franklin parece una casa cualquiera. Nadie vinculado a la reconstrucción de la memoria o la justicia volvió a ingresar luego de que se cerrara, sin muchos avances, la causa que investigaba el caso de Sergio Bufano. Ni siquiera a él se le permitió entrar: reconoció la vivienda por fotos.

«La Dirección de Sitios de Memoria es un organismo que tiene a su cargo las políticas relacionadas a los sitios de memoria en el marco de la Ley 26.691, de 2011, que declara sitios de memoria del terrorismo de Estado a todos los lugares que fueron centros clandestinos de detención o tuvieron algún tipo de vinculación con hechos de terrorismo de Estado», explica Gonzalo Vásquez, coordinador de la Red Federal de Sitios de Memoria en diálogo con ANCCOM. La Ley 26.691, según Vásquez, garantiza la preservación de todos los sitios para facilitar las investigaciones judiciales, así como también la señalización y difusión de esos lugares.

Sin embargo, la casa de la calle Franklin no está señalizada. «No podemos hacerlo porque es una propiedad privada. En otros casos lo hemos hecho, pero generando instancias de negociación con los propietarios o en vía pública. Como en los casos de Ledesma o la planta de Ford», señala Vásquez.

Actualmente, hay 129 lugares señalizados y para fin de 2015 serán 135. El mapeo total de centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado en Argentina entre 1974 y 1983 suma actualmente un total de 762. El proceso de señalización incluye un trabajo territorial con las organizaciones y las autoridades. «Es muy riguroso el procedimiento. Tiene que haber aunque sea un testimonio que dé cuenta de ese lugar, que ese lugar pueda ser identificado», señala.

«Señalizar no es ir a poner un cartel. Es generar un hecho político con un trabajo donde el Estado se acerca al territorio, participan todos los actores en un ida y vuelta muy fluido. Lo que hacemos es comprometer a los estados locales», subraya Vásquez. El trabajo de la Dirección tiene como base esos vínculos con las organizaciones sociales y secretarías de Derechos Humanos de cada provincia.

El mapeo es exhaustivo. Aparece cada lugar donde se produjo una reclusión o detención ilegal, o donde hubo torturas o maternidades clandestinas. «Lo que importa es qué función cumplió cada uno en el entramado general. Queremos que se entienda el sistema represivo». En ese sentido, Vásquez aclara que en los relatos no hacen hincapié en el morbo o en el horror. «No es el eje del relato. Tampoco es que se oculta, se habla todo el tiempo de la aplicación de torturas, pero no nos detenemos en los detalles de lo que implicaba la tortura, sino en el sentido político de obtención de información para perseguir a nuevos militantes, generar terror, la deshumanización de las víctimas que generaban los campos de concentración».

«Ojalá se pudiera recuperar», desea Sergio y confiesa: «Esto por ahí me impulsa a ir algún día y tocar timbre».

Caso Franklin. Testimonio de Sergio Bufano. Secuestrado y torturado en casa Franklin. Expediente, fotografías de la casa donde fue secuestrado.

Gonzalo Vásquez (Coordinador de la Red Federal de Sitios de Memoria) en la Ex Esma en Buenos Aires.