May 30, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar

“Acá en el barrio han pasado miles de cosas y han pasado siempre”, explica Marcos Candelino, docente y militante de Villa Soldati. Vecino de toda la vida, vivió sus primeros años en los monoblocks, la zona en donde un policía de la Federal, Pablo Emiliano Sueldo, mató fuera de servicio, a Dylan Alejandro López de 15 años, mientras manejaba un UBER el 8 de mayo pasado, justo el Día Contra la Violencia Institucional.

Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada que comunicó y denunció el hecho, explica en diálogo con ANCCOM que la problemática de la violencia institucional entra en relación con las prácticas deficitarias de la justicia y de los agentes de las fuerzas policiales. Candelino cuenta cómo eso opera en los propios vecinos: “Nosotros que pateamos el barrio todos los días, sabemos poco y nada, incluso no hemos podido contactar a la familia. Habitualmente las familias callan”, aclara.

“Acá en el barrio han pasado miles de cosas y han pasado siempre” dice Candelino, docente y militante de Villa Soldati.

Para señalar dónde ocurrió el asesinato de Dylan López un vecino de Soldati señala estratégicamente la Avenida Mariano Acosta el límite que separa “las casas” de “los monoblocks”. El complejo habitacional, hoy pintado y enrejado, es estigmatizado por los propios vecinos de Soldati. Marcos observa: “Hay dos discursos enormes que intentan calar muy profundo en las conciencias de las personas. El primero tiene que ver con esa idea de inseguridad. Hay un grupo de vecinos que participan de las ‘Mesas de Seguridad’ con un discurso hiperfascista en donde todo lo que tenga que ver con los monoblocks tiene que ser exterminado”, sostiene. Allá por el año 2011, llegó Gendarmería al barrio. Candelino recuerda: “Desfilaban por Mariano Acosta con armas de calibre gruesísimo. Iba uno en la camioneta y otro atrás con la ametralladora. Causaba un efecto intimidante.”

Candelino es docente de la sede Fines de Soldati, advierte desde el vamos: “Siempre desde la cuestión intelectual uno tiene que blanquear desde dónde piensa y desde dónde habla”. Comenzó a trabajar los barrios desde joven en el Partido de San Martín, más precisamente en el barrio Martín Fierro, luego de meterse al seminario del Instituto católico Leonardo Murialdo: “Es raro. Yo iba a ser cura. Dentro de mi universo era la opción más radical que había. Me metí porque quería hacer trabajo en villas. Pensá que tenía 18 años y era marzo de 2002. El hambre se sentía y mucho.” Esa fue su primera experiencia de militancia. Cuando salió del seminario, se lanzó a un viaje por Latinoamérica para conocer la “América profunda”, dice. En el 2010, cuando regresó al país, se abrió un local de La Cámpora al lado de su casa. Entonces comenzó su militancia en ese espacio.

El complejo habitacional, hoy pintado y enrejado, es estigmatizado por los propios vecinos de Soldati.

Qué pasa en el barrio

Candelino lleva puesta una campera de River Plate. Pero el club de fútbol de Soldati es Sacachispas, que el próximo 17 de octubre cumple 70 años. Para septiembre, un mes después, el barrio celebrará 110 años de vida. La charla transcurre en el Instituto Cristo Obrero en la semana de mayo. Actualmente, allí se cede un espacio para que el Fines continúe en Soldati. Hoy, el Plan para terminar el secundario cuenta con al menos 100 estudiantes de entre 18 y 70 años. Dos de ellos explicaron para ANCCOM cómo se vive la violencia institucional en Soldati. “Hoy tiran a matar. No apaciguan las cosas. Si estás de madrugada y te ven en una secuencia rara, o no les paraste o te ven corriendo, te tiran”, describe Santiago Ocampo. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de los derechos humanos, analiza el recrudecimiento de la violencia en los barrios: “Hay ciertos patrones que se vienen repitiendo que por lo general son los usuales: la alta intervención de miembros de las fuerzas de seguridad fuera de servicio, la utilización de las armas reglamentarias y también, recientemente, un aumento de la letalidad”.

En el marco del Día contra la Violencia Institucional, el mismo día en que asesinaron Dylan, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un informe en el que muestra que en el último año no hubo un aumento significativo de hechos de violencia institucional, pero sí la letalidad en las intervenciones policiales. “Eso quiere decir que como primera intervención de las fuerzas de seguridad, en vez de detener o de llevar adelante algún ejercicio de la fuerza que sea proporcional a la situación que suele encontrar a una persona o al propio agente, la primera intervención es utilizar la fuerza de un modo letal”, señala Gómez Alcorta.

En septiembre el barrio cumplirá 110 años de vida.

Para Santiago, quien se crió en Soldati desde los cuatros años, el barrio “está más calmado en comparación a otros años”, desde que llegó Gendarmería. Según Micaela, su compañera: “Cuando vinieron los gendarmes también estaba movido. Después se calmó, porque si veían a algún pibe consumiendo algo ya se lo hacían tragar, no les importaba nada.” Santiago amplía: “Tenías un cigarrillo de marihuana y te lo hacían comer. Y esa acción es muy agresiva. Es tratar de eliminar lo que está mal lo más rápido posible. Pero no se fijan en los vendedores, se fijan en los consumidores. Hay muchos vendedores”.

Elizabeth Gómez Alcorta sostiene: “La violencia institucional es una práctica estructural en nuestra sociedad, centralmente practicada por miembros de las fuerzas de seguridad. No hay duda que a partir de estos dos años del gobierno de Cambiemos se lleva adelante una clara política discursiva no solo, de no repudiar ni criminalizar este tipo de hechos, sino muy por el contrario, de avalarlos.” En este sentido, Marcos Candelino reflexiona sobre el rol del Estado en relación a la violencia institucional: “El Estado siempre es el Leviatán. El tema es si está ahí para garantizar un derecho o si el Estado está ahí para garantizar los derechos de otros a costa tuya”. En el caso de las fuerzas de seguridad en los barrios, Candelino tiene su punto de vista: “Cuando un gobierno como el macrista pone las fuerzas del Estado en un barrio como Soldati no lo hace para garantizar la seguridad de los vecinos sino para controlarlos, para ejercer la ¿legítima represión del Estado? Lo pregunto porque yo dudo enormemente que sea legítimo. El uso de la fuerza en estas problemáticas, o desde el propio Estado, está ligado a cuestiones socioeconómicas y eso ya de por sí lo deslegitimiza. En Soldati, la violencia tiene que ver con una cuestión económica. Es directamente proporcional. A menores recursos mayor violencia”.

La problemática de la violencia institucional entra en relación directa con las prácticas deficitarias de la justicia y de las fuerzas policiales.

“Lo que me pregunto es por qué estaba manejando un UBER. La policía tiene un montón de adicionales. No sé. Claramente hay toda una idea de profesionalización de las fuerzas de seguridad donde parece que se trata solo de la guita. Siempre me pregunté lo que pasa dentro de la formación de los policías”. En este sentido, Marcos repasa el intento de democratización que se había intentado al interior de las fuerzas: “Se había empezado a democratizar ese tipo de cuestiones. Muchos antropólogos se dedicaron a estudiar el currículo de formación de la policía y se sostiene que eso fue un proceso primero, que llevaba muchísimo tiempo, y segundo que fue un proceso que se detuvo con la llegada del macrismo al poder político. El Estado siempre es el Estado, pero puede desafectar de la fuerza y sancionar, como lo hizo en su momento con el gendarme Carancho (el gendarme que simuló que lo atropellaban en una protesta)”.

Sobre el caso de Dylan Marcos reflexiona: “Yo no sé si este gatillo fácil es resultado de lo que mal llamaron la doctrina Chocobar, pero sí que es un comportamiento alentado desde el gobierno, claramente. Y ese gobierno es el Estado. Hoy el Estado mata pibes”.

El CELS muestra que en el último año hubo un aumento significativo de la letalidad en las intervenciones policiales.

May 23, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

Somnyama Ngonyama se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) hasta este domingo.

Somnyama Ngonyama significa en zulú “¡Salve, oscura leona!” y así se titula la exhibición de esta artista, que nació en Umlazi, Durban en 1972. La fotógrafa vive y trabaja en la ciudad de Johannesburgo, se llama a sí misma activista visual y está comprometida con la causa de la comunidad LGBTQ. Vía e-mail, Muholi le señala a ANCCOM sobre este primer contacto con Argentina: “Fui invitada para exponer las fotografías de Somnyama Ngonyama. Esta es una exhibición itinerante y estuvo recientemente expuesta en Suiza, Suecia y Reino Unido”. La sudafricana no descarta repetir la experiencia en estas latitudes: “Si me dan la oportunidad exhibiré futuros proyectos también asociados a los temas de raza, género y sexualidades” y agrega que actualmente se encuentra en Filadelfia, Estados Unidos, trabajando en colaboración con un proyecto visual en el Women’s Mobile Museum, junto al Philadelphia Photo Art Center.

Las obras que se exhiben en Buenos Aires forman parte de un proyecto que comenzó en 2012 pero que sigue actualizándose. En los trabajos expuestos, la artista se autorretrata y pone en evidencia su propia historia, su condición de mujer, su negritud y la historia de su país. A través de su trabajo destaca que el apartheid no es cosa del pasado y las imágenes son tan bellas como políticas.

Las fotografías interpelan al espectador, lo retan a sostener la mirada.

La muestra llegó a nuestro país de la mano de la directora del museo, Victoria Noorthorn, que ya venía siguiendo el trabajo de la activista en el exterior. La curadora de la muestra, Sofía Dourron, cuenta que lo que más tiempo llevó fue investigar el abundante trabajo de Muholi. “Lo que hicimos fue estudiar en profundidad el proyecto completo para hacer una pequeña selección y también entender el universo de estas imágenes que es muy complejo. A primera vista parece que no, pero cada elemento que aparece en las fotos está seleccionado muy cuidadosamente por Zanele, con un propósito muy específico”. Además aclara que la denuncia también refiere a la propia experiencia de la artista: “Por lo general son una reacción a un evento social, crimen de odio o bien una situación personal de discriminación. Una situación que refleje su condición de mujer negra y lesbiana en el mundo”.

Las obras que se exponen en MAMBA forman parte de un proyecto que comenzó en 2012 y sigue actualizándose.

Dourron detalla: “Durante muchísimos años retrató a la comunidad LGBT sudafricana por ser particularmente invisibilizada y su objetivo era dejar un registro de una comunidad que había sido borrada. En 2012 decidió dar vuelta a cámara sobre su propio cuerpo. El autorretrato se convirtió en una herramienta muy importante”.

Sobre un fondo blanco inmaculado el protagonismo lo tienen las fotografías que no sólo se hacen visibles sino que observan al espectador, lo retan a sostener la mirada, lo interpelan y cumplen finalmente con su misión: aparecen en el espacio público voces que no fueron escuchadas.

El trabajo de la curadora está alineado con las problemáticas que se repiten tanto a nivel internacional como en nuestro país. “A mí, lo que me interesaba era entender un poco cómo es la comunidad de afrodescendiente o la actual comunidad afroamericana residente en Argentina. Y cómo se vive acá también no sólo la discriminación sino el borramiento cultural”, dice Dourron.

Somnyama Ngonyama es una exhibición itinerante que ya recorrió varios países.

Mar Díaz es una visitante más entre las miles personas que desfilaron por el MAMBA. “No es una obra que circule en Buenos Aires y por eso creo que tiene un peso importante. Yo me reconozco afrodescendiente y me parece que es importante porque interpela a los argentinos contra el mito de que en el país no hay negros. Tiene que ver con la construcción de identidad del país. El objetivo del artista lo logra con el tamaño de las imágenes, con las miradas”, cuenta.

Por otro lado, Guillermo, otro visitante, dice: “Entré virgen, porque no tengo idea de esto pero algunas imágenes me parecieron inquietantes”. Muy cerca de él, Melisa indica: “Me gustó mucho porque hay una composición muy cuidada y hay mucha complicidad con el receptor de la imagen”.

Zanele Muholi logra en el autorretrato exhibir su propia historia y la de su país.

Como es habitual, al museo también lo recorren extranjeros que se sintieron convocados por la problemática con la que ella trabaja: “Fantástica. Especialmente la forma que busca las miradas de las mujeres. En cada mirada tienes un mensaje distinto. Los capturó muy bien. Debería ir a Brasil también”, afirma Laura, una turista brasileña. “Muy impactante. Quedé realmente impresionado. La belleza y la fuerza del trabajo. La composición y el contraste. Demuestra lo difícil que es ser lesbiana y negra. Lo mismo pasa en Brasil”, reconoce por su parte Sergio, también del país vecino.

La muestra se puede visitar en Avenida San Juan 350 hasta este domingo. Quienes visiten esta exposición también podrán recorrer las salas donde se exhiben actualmente las obras de Tomás Saraceno: “Cómo atrapar el universo en una telaraña”, Alberto Goldenstein: “La materia entre los bordes. Fotografías 1982-2018” y el Archivo Aldo Sessa “1958-2018: 60 años de imágenes”.

May 16, 2018 | Géneros, Novedades, Te puede interesar

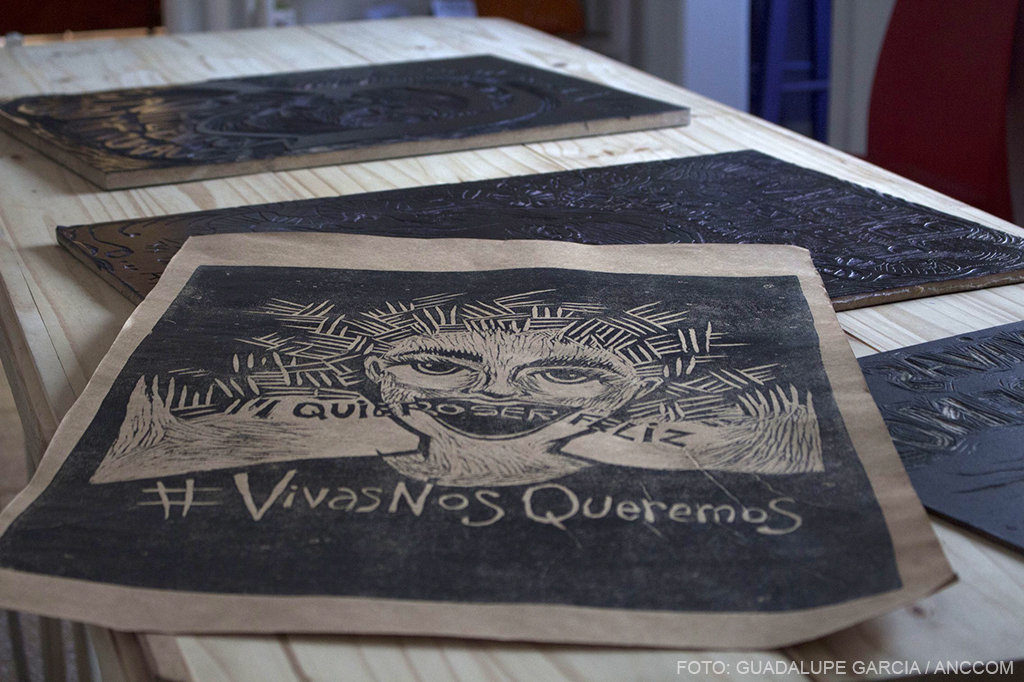

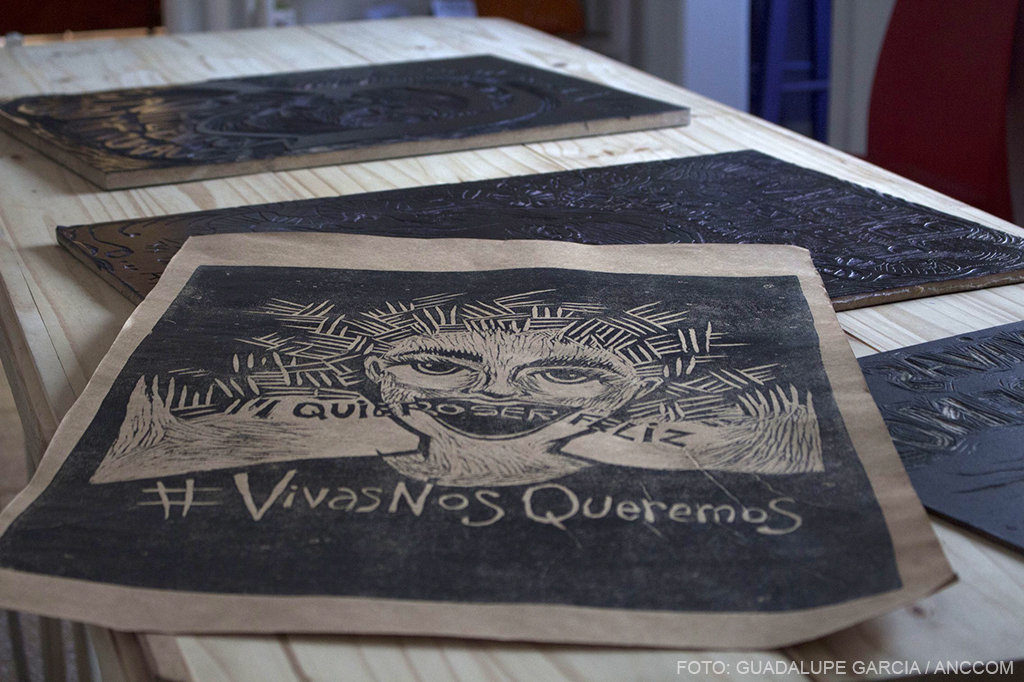

Ángeles, Melisa, Carolina, Natalia, Florencia y otra Florencia se encontraron en la marcha del 8 de marzo del año 2014. Todas tenían en común la causa y los carteles que llevaban. Natalia portaba en su cuerpo afiches de la campaña “Vivas” de México y Caro, junto a Ángeles y Florencia, pegaban grabados por doquier.

El objetivo del proyecto #vivasnosqueremos es crear gráficas con mensajes claros y entendibles contra la violencia hacia las mujeres, los femicidios y por el derecho a la autodefensa para intervenir en las calles de México. Natalia Revale, artista visual y militante fue quien se cruzó con este movimiento y volvió a la Argentina con intensión de continuar esta campaña.

En el año 2012, en el espacio de una escuela popular distintas mujeres que luego se conformaron el colectivo MuGRe (Mujeres Grabando Resistencias), retomaron la tradición del grabado mexicano como forma de expresión de las luchas sociales y populares para difundir una campaña gráfica que le diera voz a diversas luchas de género.

Con estos antecedente estas seis mujeres se identificaron en la calle del Congreso por esa unión estética en común y junto con el Taller de Desobediencia y felicidad decidieron convocar a más argentinas para producir estampas. Algunas de ellas son parte de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), del Frente Popular Darío Santillán y colectivos artísticos como Matanza Nómade o Desobediencia y Felicidad.

La tradición del grabado mexicano es una forma de expresión de las luchas sociales y populares.

“Para que sea clara en la calle hablamos con las compañeras de Mugre y decidimos sostener similitudes —cuenta Carolina—. Genera un gran impacto visual, al ser blanco y negro y al pegar los afiches juntos”.

Las chicas además de producir imágenes para campañas graficas en distintos eventos relacionados con la agenda pública feminista, también llevan dicha agenda a distintos barrios para interpelar a sus habitantes.

“En una escuela de adultos para sordos de CABA, hicimos una actividad con los afiches en el marco de un proyecto que hace la escuela a lo largo del año. Fue el momento en el que mayor participación tuvieron las mujeres, donde se sintieron más tranquilas para hablar y participar, eso me lo dijeron los docentes de la escuela y estuvo bueno. Se sintieron respaldadas para hablar, trabajar desde la imagen y no exactamente desde la palabra anima más a algunas mujeres a decir” dijo Carolina.

A través de esta campaña también se invita a colaborar y producir imágenes en forma colectiva. “Lo que nos interesa es preservar el espíritu comunitario de hacer en conjunto”, explica Natalia.

En el taller gráfico del colectivo Vivas nos queremos se realizan xilografías sobre temática de género.

Mujeres tallando e imprimiendo que pasan de la acción del taller a la salida a la calle, ese es el lema y es por ello que las organizadoras no solo brindan talleres de grabado a mujeres sino que también fomentan la circulación de imágenes en formato digital para que sean plasmadas en muros de distintos lugares del país.

Durante el Encuentro Nacional de Mujeres de 2017 se presentó el libro Vivas nos queremos que recoge los grabados producidos desde México hasta las replicaciones en nuestro país desde el año 2015.

Las editoriales autogestivas Muchas nueces y Chirimbote –dirigidas al público infantil— y la editorial Colectivo recopilaron las principales imágenes de la campaña y le dieron forma para que refleje el trabajo feminista realizado desde una perspectiva visual. El libro –que se puede conseguir a través de Facebook, en las editoriales y librerías- no solo recupera las piezas gráficas sino que también refleja las marchas del movimiento de mujeres que participan en lo que es la actividad pública de la campaña.

“Al participar dos editoriales que promueven literatura infantil, llevamos también este libro y los talleres a las escuelas para trabajar este tema con la niñez”, dijo Nadia Fink integrante de Editorial Chirimbote.

Natalia y Nadia trabajaron desde las editoriales para la edición del libro y Carolina realizó y dinamiza actividades en escuelas vinculándolo con la Ley de Educación Sexual Integral.

Los afiches blanco y negro en la calle generan un gran impacto visual.

Las imágenes viajeras, colectivas y públicas, van del taller a la pared, de la pared al libro impreso y del taller a la red. Y las redes se tejen, se cruzan y se enredan como en la escuela media 18 de Ramos Mejía en la cual, mientras trabajaban con imágenes del femicidio de Laura Iglesias, Diana Sacayán y Berta Cáceres una alumna de 3º año manifestó que su madre, por ser trabajadora social, conocía a Laura. Otros comentaron que a Diana también la habían visto por Laferrere.

La boca abierta en blanco y negro que lleva como tapa el libro fue elegida a partir de una actividad escolar en la cual las alumnas, al ver la imagen y trabajarla, les sugirió que aquello significaba un grito y a partir de ello sostenían que lo importante era decir y contar lo que les pasa. “También remite al expresarnos, al no callar más y es una bella cita a la gran artista Graciela Sacco”, explica Carolina.

Con el dinero recaudado por la venta de los libros pudieron hacer las impresiones de los 500 juegos de 16 afiches cada uno que conformaron la campaña para el último 8M.

Las imágenes se fueron distribuyendo por todo el país. “La idea es que se autofinancie y se difundan, para que tenga visibilidad tanta creación de imágenes y de acción y de invitar a motivar”, sostiene Natalia.

La campaña invita a producir imágenes en forma colectiva.

Como dice el libro Vivas nos queremos:

“Para que la impotencia se convierta en gesto al empuñar la gubia

Para que la bronca se convierta en el surco en la madera

Y para que el miedo se transmute en estampa amuleto para fortalecer a las que vengan caminando después.

¡Vivas nos queremos, tejiendo redes sonoras por Latinoamerica!”

Vivas nos queremos.

May 9, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

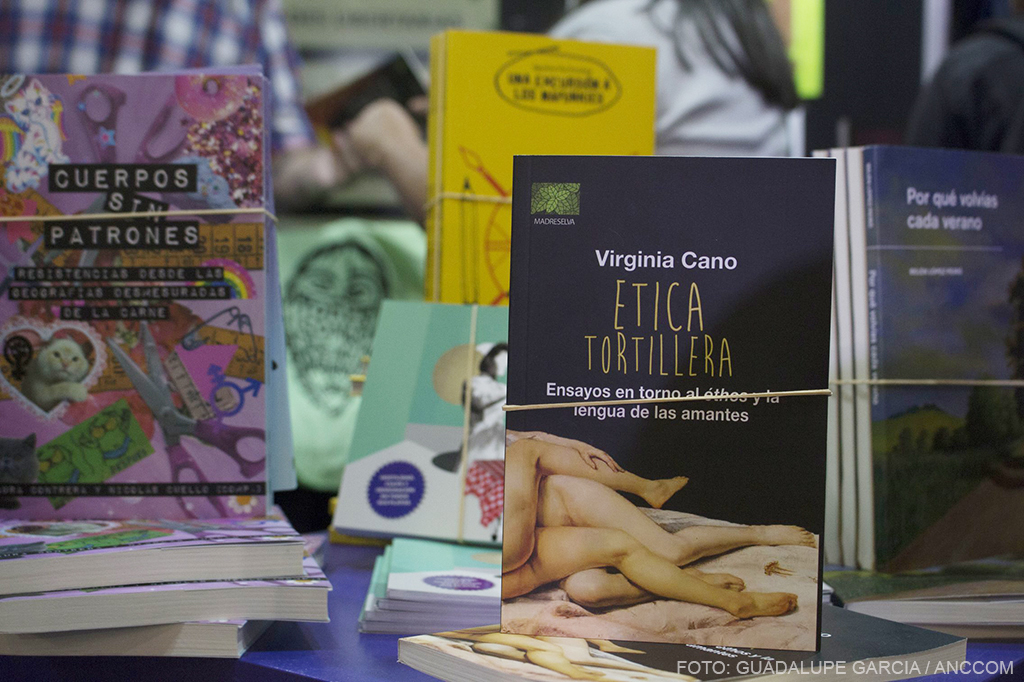

La tercera edición de este espacio reúne doce editoriales.

Nuevo Barrio recibió gran aprobación por parte del público lector que concurre a la Feria, considerándolo uno de los espacios más diversos. En sus ediciones anteriores, al igual que en la de este año, la Fundación El Libro selecciona doce editoriales de la Argentina y el exterior que se postulan para obtener un stand asignado por la propia Feria, y que no solo les permite exponer sus títulos, sino también obtener cierto reconocimiento frente a las muchas editoriales ya instaladas. Se trata, además, de una oportunidad de exposición que, en la mayoría de los casos, las editoriales no podrían costear por su cuenta.

“Está buenísima la propuesta, porque permite exponer a muchos sellos que quizás no podrían costearse un espacio en la Feria. Permite mucha visibilidad y que la gente conozca los materiales, los autores, por ese lado es súper positivo. Y además compartir el espacio de Nuevo Barrio con otro montón de editoriales nacionales y de afuera, es muy interesante”, sostiene Gabriela Ballesi, asistente de la editorial La Luminosa, una de las seleccionadas este año.

Además de un gran reconocimiento, participar de esta exposición facilita el acceso al público masivo que asiste a la Feria del Libro. Así lo plantea Sebastián Albarracín, perteneciente a la editorial Madreselva, quien sostiene que “lo más importante es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y exponer la cantidad de libros que tiene la editorial”. Madreselva se destaca por sus publicaciones relacionadas al feminismo, anarquismo, maternidades libertarias, infancias libres, identidades disidentes y la autogestión, entre otras.

Nuevo Barrio busca dar exposición a nuevos talentos y proyectos creativos.

Por otro lado, la importancia de que estas editoriales estén presentes radica en el hecho de que se siga fomentando la lectura. En este sentido, Hugo Montero, uno de los tres directores de la Editorial Sudestada, afirma: “Existe desde hace muchos años una crisis de lectura en nuestro país que podríamos sintetizar en que cada día se pierden más lectores, no hay ni siquiera un registro fiable de analfabetismo funcional, pero se trata de una pésima noticia que tiene que ver con otra crisis más estructural, relacionada con la educación y la cultura que consumimos. Para nosotros, como editorial, es imposible estar ajeno a estas crisis, que nos atraviesan y nos debilitan. Por eso mismo, cualquier chance de interpelar al potencial lector es siempre bienvenida, porque es un inicio para intentar dar esta batalla desigual y cotidiana”. Editorial Sudestada nació en 2001, en un panorama político, social y económico crítico. “Sudestada surge como revista independiente en medio de otra crisis económica tremenda, que afectó particularmente a los más jóvenes. Si bien no parecía un momento propicio para largarse con un proyecto editorial, encaramos el desafío con la expectativa de ver si, en el camino, nos encontrábamos con un público lector. Así sucedió, y por eso seguimos en la calle, 16 años después, ahora como sello editorial y con unos 40 libros periodísticos y 30 infantiles editados hasta el momento”, concluye Montero.

Hoy también las editoriales enfrentan una situación de crisis, sobre todo las pequeñas. “La única crisis editorial no tiene que ver con que no haya cosas para editar o que la gente no quiera comprar libros en papel. La crisis editorial tiene que ver con un plan económico de gobierno que se olvida de los pequeños productores de libros, como se olvida de los productores de cualquier cosa en este país. Suben los costos no sólo del papel y de la imprenta sino también los costos de la luz, las expensas, los alquileres. Entonces eso hace que se estrangule una producción que los grandes grupos editoriales perfectamente se pueda solventar, pero los pequeños grupos editoriales nos vemos asfixiados”, denuncia Celeste Dieguez, Editora de la Editorial Malisia y celebra: “Entonces, por supuesto, si no fuera por esta iniciativa del Nuevo Barrio en el que podemos estar acá de manera gratuita, no creo que pudiéramos llegar a la Feria”.

Editorial Sudestada, además de la revista mensual, publicó más de 70 libros.

Por otra parte, es importante destacar la oportunidad que la Feria brinda a aquellas editoriales del exterior que desean insertarse en el circuito editorial argentino y latinoamericano. Tal es el caso de la Editorial Funambulista, proveniente de España. “Seguramente, estos últimos años, las editoriales argentinas han tenido que reducir gastos, eso ha incluido la presencia en ferias internacionales, lo que hace que cada vez se nos vea menos y las ferias sean menos interesantes, porque hay menos oferta editorial”, sostiene Concepción Cuesta, administradora de la editorial. “Con esta iniciativa tenemos la oportunidad, reduciendo muchos costos, de tener mayor presencia, comprobar cómo funciona, arriesgando menos económicamente a la vez que se enriquece la Feria”, agrega. Para la administradora española, Nuevo Barrio es una gran iniciativa, ya que hace que los editores participen y la Feria siga siendo un gran escaparate del mundo del libro: “Y que cada vez tenga más interés para todos los que formamos parte de él y para el público que va a comprar”, concluye.

Otra de las editoriales internacionales seleccionada es Estruendomudo, proveniente de Lima, Perú. “La importancia de formar parte de este espacio es la misma que tiene la literatura, de llegar a otras personas con culturas diferentes y de comunicar algo, de hacer conexiones. Creo que es una muy buena iniciativa porque nos permite dar más alcance. Nos permite a nosotros hacernos conocer en otras partes del mundo, como en Argentina”, sostiene Paloma Temple, asistente de la editorial.

Las otras editoriales seleccionadas para formar parte de la Feria son, además de La Luminosa, Madreselva, Sudestada, Malisia, la española Funambulista y la peruana Estruendomudo; las argentinas de la Ciudad de Buenos Aires Del Dock, Dedalus Editores, Wu Wei y Absentha Libros y Gog & Magog; la santafesina La Fer, y la chilena Hueders.

«Esta iniciativa enriquece la Feria», dice la española Concepción Cuesta, de Funambulista.

Abr 29, 2018 | Novedades, Trabajo

Trabajadores de fábrica de plastico Oropel de la Boca, en conflicto por su fuente de trabajo.

Los 75 trabajadores de la fábrica de plásticos Oropel S.A., ubicada en La Boca y que atraviesa un conflicto laboral, decidieron -con el apoyo de las organizaciones sociales y políticas del barrio- realizar una jornada de lucha el martes 1º de mayo.

Bajo la consigna “Oropel es de los trabajadores”, los organizadores esperan que la actividad sirva para visibilizar la problemática y, al mismo tiempo, recaudar recursos económicos para el fondo de lucha.

La fábrica de plásticos Oropel S.A. atraviesa un grave conflicto laboral: desde diciembre de 2017 los 75 trabajadores se encuentran sin percibir sus salarios. Si bien las irregularidades se iniciaron a fines del 2012 con atrasos en los aguinaldos y en el pago de las vacaciones, en 2016 Alejandro García Calabria, presidente de la firma, se presentó en concurso de acreedores e intentó formalizar un convenio proponiéndole al Ministerio de Trabajo acuerdos de pronto pago.

Gustavo Ureña, uno de los trabajadores que lleva más de 20 años en la fábrica, denuncia que “García Calabria prometió que se iba a poner al día y no cumplió. No presentó nada, ninguna disposición de pago. Los sueldos se empezaron a atrasar y ahora estamos hace cuatro meses sin cobrar” y continúa: “La única presentación que realizó ante el juzgado es que nosotros, supuestamente, estábamos haciendo una toma de fábrica e, incluso, que no queríamos trabajar. Está claro que las únicas propuestas que él tiene son acusaciones”.

Bajo la consigna “Oropel es de los trabajadores”, los organizadores esperan que la actividad sirva para visibilizar la problemática.

El abogado defensor de los empleados, Luis Palmeiro, explica que García Calabria llegó a hacer una denuncia penal contra los trabajadores “por una venta de mercaderías -así lo manifiesta- por ocupación. La Fiscalía mandó a archivar esa causa debido a que no hay delito porque lo consideró parte de un conflicto de carácter laboral. Los trabajadores siguen yendo a la planta, no se violentaron cerraduras, simplemente se presentan a trabajar todos los días en los distintos turnos así que no hay posibilidad de identificar eso con el delito de usurpación” y enfatiza: “El deudor dijo que iba a poder pagar los salarios vendiendo algunas máquinas, sin identificar cuáles. Esta propuesta también fue rechazada”.

Cabe señalar que, durante diciembre de 2017, Calabria retiró de la fábrica 36 moldes, luego se llevó otros tres y en enero retiró el de los envases de la Serenísima que para Franco Medina, empleado de hace más de 30 años, significa “el corazón de la fábrica”. Se trata de piezas fundamentales para poder realizar los productos y, según los argumentos del deudor, habrían sido llevados a un taller de reparación. Los trabajadores insisten en que “los moldes estaban en perfectas condiciones y pareciera que el propio gerente está intentando desmantelar su propia fábrica”.

Luis Palmeiro explica que “el último viernes, el Juzgado Comercial N°18 secretaría 36, ordenó que el síndico ocular concurra, en primer lugar, a Oropel para ver el estado de situación de la fábrica, para ver si los trabajadores están ahí y en qué situación y, en segundo lugar y en relación a la salida de molduras que son las matrices que se necesitan para hacer los envases plásticos, solicitó que fuera a ver dónde están los moldes y en qué estado”.

Lo cierto es que aquel acuerdo de pronto pago que Calabria propuso en 2016 ante el Ministerio de Trabajo para regularizar la deuda de la fábrica no se cumplió, por lo que fue necesario recurrir a lo que se conoce como período de exclusividad en el cual se deben presentar las conformidades y el consentimiento de todos los acreedores, proveedores, clientes, servicios, AFIP, sindicales y los propios trabajadores. Todos los acreedores deben prestar la conformidad a ese acuerdo que intenta hacer el deudor. Al no obtenerla, se extendió el plazo, se prorrogó dos veces por 30 días y el último improrrogable venció el 10 de abril.

Gustavo, trabajador que dialogó con ANCCOM.

Al terminarse el período de exclusividad se abre una nueva instancia que no va a estar destinada al deudor sino a los eventuales interesados en adquirir la fábrica. “El cramdown es la posibilidad de que un acreedor o un tercero adquiera la empresa del concursado y tiene como propósito evitar la quiebra” explica Palmeiro y continúa: “Es un proceso que, a partir de la última modificación de la Ley de Concursos y Quiebras del año 2011, habilita a la cooperativa de trabajadores en formación a presentarse al mismo”.

“En estos días estamos esperando la resolución de la jueza para ver qué va a pasar con nosotros. Lo que queremos es seguir trabajando pero necesitamos que vengan con propuestas”, exige Ureña y lamenta las situaciones difíciles que están atravesando todos sus compañeros: “Algunos tuvieron que dejar de alquilar, otros se separaron, compañeros que toman medicación hoy no pueden comprarla”. En esa misma línea, Franco Medina expresa que “cuatro meses sin sueldo es insostenible. Nosotros necesitamos trabajar y tener un sueldo para poder vivir”.

Desde diciembre de 2017 los 75 trabajadores se encuentran sin percibir sus salarios.