Ago 26, 2020 | Novedades, Trabajo

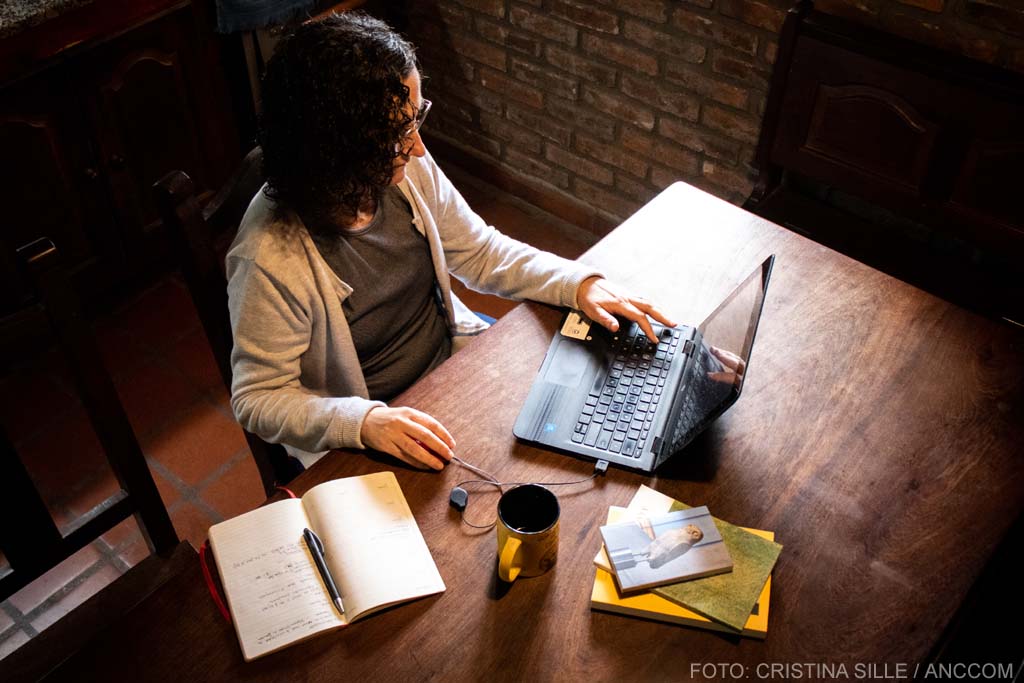

Según un estudio de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, “siete de cada diez personas que teletrabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encargan en simultáneo del cuidado de sus hijas e hijos desde que comenzó la cuarentena”.

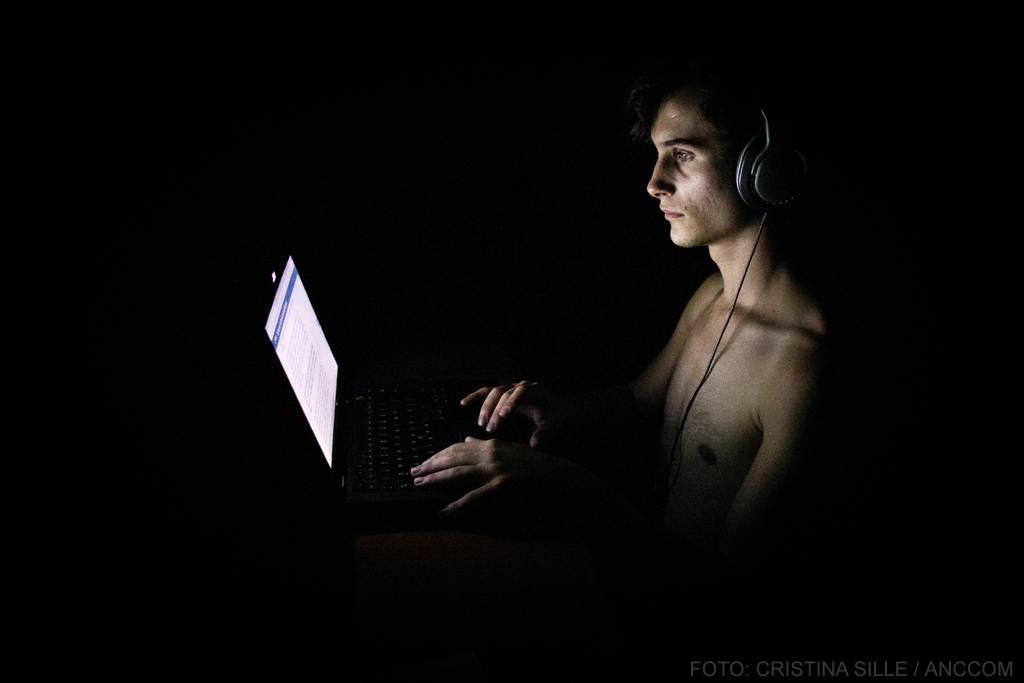

El teletrabajo –o home office– ya era una modalidad habitual en un buen número de empresas y organizaciones en la Argentina, pero con la pandemia se generalizó. Por ello, el Gobierno nacional promulgó, el último 14 de agosto, la Ley 27.555 que establece un régimen para los contratos de teletrabajo. Si bien entrará en vigor 90 días después de finalizada la cuarentena, políticos de la oposición y sectores empresariales señalaron la dificultad de llevar a la práctica la regulación.

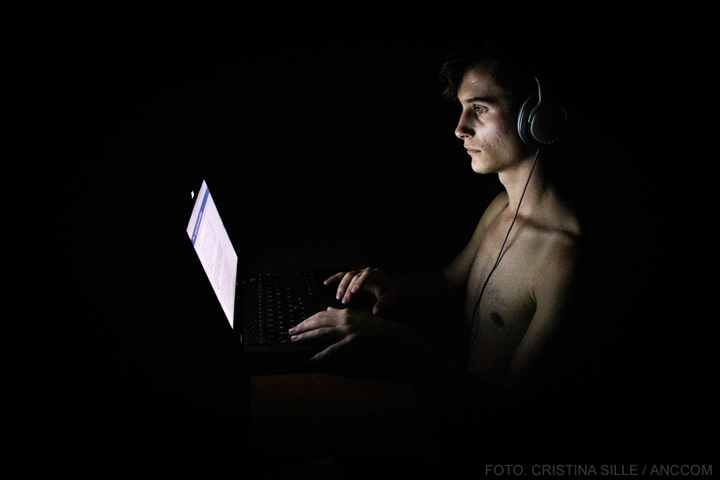

La nueva normativa fue impulsada por la necesidad de una ley específica que regule y garantice los mismos derechos y obligaciones a los teletrabajadores que a quienes desempeñan sus tareas de forma presencial. Además, tiene por objeto promover y regular esta modalidad como un instrumento de generación de empleo, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y como una herramienta para conciliar la vida familiar y laboral en un solo ámbito.

En diálogo con ANCCOM, el abogado laboralista Julián Hofele, asesor de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, detalla: “La legislación establece numerosas especificaciones, basada primero en la igualdad de derecho con las personas que trabajan en forma presencial”. Y agrega: “Garantiza el cumplimiento en materia salarial, de extensión de la jornada, derechos colectivos, sindicales, riesgos de trabajo, higiene, accidentes, contiene la igualación en todos estos aspectos”.

Con respecto al derecho a la desconexión digital, Hofele afirma que “se garantiza el derecho al descanso y la limitación horaria de la jornada. Además, el trabajador tiene derecho a no recibir comunicaciones por parte del empleador, fuera de la jornada laboral”.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio, Gladys González, opina que la ley está pensada desde una lógica laboral caduca que desincentiva la modalidad de trabajo. Y acerca del derecho a la desconexión, si bien afirma que es fundamental garantizarlo fuera del horario laboral o durante licencias, aclara: “Creemos que el empleador puede cursar comunicaciones al trabajador y que éste no está obligado a responder si está fuera de su jornada. Las empresas operan con grupos en turnos y eso hace que tengan diferentes momentos para enviar comunicaciones”.

Desde el sector de las PyMEs, Salvador Femenía, asesor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y presidente de la Cámara de Comercio de Moreno, considera que tal derecho “limita al empleado, porque él puede pactar cuestiones de metas y podría hacerse acreedor de más dinero”. Según Femenía, “el empleado tiene una comodidad trabajando bajo esta modalidad, ya que puede manejar los tiempos como quiera. Debería haber más libertad con los horarios y se podría pactar entre las partes en qué momento llamarse”.

Otro de los artículos discutidos de la ley es el que menciona “el principio de reversibilidad”, que determina que el traslado de quien trabaja de manera presencial a su casa debe ser voluntario y tiene la posibilidad de volver. Hofele destaca que, ante una situación inesperada, pueden cambiar las condiciones del lugar en donde vive y cómo se compone la familia, por ende, se contempla esta medida. Puntualiza que estos son los casos en los que se cambia de modalidad de empleo, no de los contratados por el sistema de teletrabajo, que dependen de sus propios convenios colectivos. Y sostiene que el principio de reversibilidad no se aplica automáticamente: “Esto se debe hablar y resolver con la voluntad entre ambas partes”.

Para la senadora González, sería “prudente dar un tiempo al empleador para que se adapte a la reversión propuesta por el trabajador. Para el empleador, dar la posibilidad de que un trabajador pase de una modalidad presencial a una virtual implica una inversión que tenemos que tener en consideración, para no desincentivar al teletrabajo”.

Al igual que González, para quien la reversibilidad lo único que va a generar es “el desaliento de los empleadores a la hora de adoptar esta modalidad de trabajo”, Femenía critica tal posibilidad: “Si tenés a toda la empresa, por ejemplo, o un área en particular, con teletrabajo y quiere la reversibilidad, si yo no puedo dárselo, se considera despedido y con doble indemnización”. Y reclama “que se puedan establecer ciertas pautas para que se sienten a negociar y entre las dos partes encontrar una solución satisfactoria para el trabajador”.

Acerca del derecho a la sindicalización, la ley dispone que las personas que están teletrabajando puedan elegir y/o ser elegidas para ser representantes gremiales. “Esto va a requerir que los sindicatos encaren las negociaciones colectivas en cada sector contemplando las especificaciones mismas del teletrabajo para su actividad y, por supuesto, del cumplimiento”, expresa Hofele.

El secretario gremial de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Claudio Marín, alerta sobre el peligro de que el teletrabajo aumente el trabajo precario. “El punto central es la registración. Tiene que haber participación de los sindicatos en ella y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, además del Ministerio de Trabajo, si no corremos un riesgo cierto de que el trabajo no registrado se multiplique”.

“Los sindicatos deberían ser más cercanos a las empresas, negociando –se queja Femenía–. Hablan todos de derechos como si fuéramos explotadores, no somos grandes empresas. Las PyMEs tenemos una relación muy cercana, cuidamos al empleado”.

Ante las observaciones de la empresarios y oposición, el Poder Ejecutivo aceptó revisar el artículo 8 de reversibilidad cuya aplicación, se anuncia, podría tener un tiempo de concreción de hasta seis meses, lapso en el cual la empresa debería acondicionar sus instalaciones para el regreso de los empleados a la oficina.

Jul 24, 2020 | Géneros, Novedades

Marcha contra los travesticidios en el último Encuentro en la ciudad de La Plata.

La situación coyuntural que vive el país con respecto a la pandemia no sólo perjudicó la normal administración y organización de los hasta ahora denominados Encuentros Nacionales de Mujeres sino que, además, evidenció la división que ya se venía gestando en el movimiento. Por primera vez en 35 años, además de la comisión organizadora tradicional, surgió una comisión paralela. Si bien los comités difieren en muchos aspectos (entre los cuales se destaca el nombre del Encuentro), hasta ahora la idea de hacer dos Encuentros en diferentes fechas no era una opción. Sin embargo, la situación con respecto a la crisis del Covid 19 podría modificar la situación.

Por un lado, hace unas semanas, en la página del Partido Comunista Revolucionario (PCR), agrupación a la cual pertenecen mujeres de la Comisión Organizadora, se anunció que el Encuentro se postergaría hasta nuevo aviso debido a la pandemia que acecha al país. Cecilia Betervide, encargada de la subcomisión de Comunicación de la ciudad de San Luis, terminó de explayar esta noticia: “Como comisión organizadora decidimos postergarlo unos meses hasta que estén dadas las condiciones de salud para que todas podamos participar. Aún no sabemos hasta cuándo se va a postergar, pero lo más probable es que sea hasta el primer semestre del año 2021”.

Dentro de las opciones de lo que podría suceder con el Encuentro este año, asegura que surgió la idea de hacerlo de manera virtual, pero finalmente fue descartado: “Si hiciéramos un Encuentro online habría un montón de mujeres que objetivamente quedarían fuera de la participación porque no tienen acceso a un dispositivo para conectarse o porque no tienen Internet”, aseguró.

Por otro lado, la Comisión Organizadora del autodenominado Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries sostiene que continúa organizandose: “Pese a las dificultades que este contexto nos presenta hemos decidido sostener la organización del 35 Encuentro Plurinacional. Consideramos que es complejo que en esta coyuntura pueda realizarse el Encuentro, pero iremos analizando cómo se desarrolla el estatus sanitario regional acorde a lo que el Estado provincial y nacional permitan. Venimos pensando en la virtualidad como una alternativa que no suplantará al Encuentro acuerpado, pero que sí puede ser una opción para no dejar pasar la fecha de manera desapercibida”, afirmó Noelia Aguilar Moriena, representante del Encuentro Plurinacional.

Asamblea de Abya Yala en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No binaries.

Estas dos posturas, evidencian la división que ya se venía generando en el movimiento hace tres años, pero que ahora parece hacerse concreta y definitiva. Entre los motivos por los cuales se establece esta disyunción, se puede mencionar el reclamo hecho por aquellas personas que no son parte del partido fundador ni de la Comisión Organizadora tradicional, pero que desean tener más incidencia en las decisiones que respectan a la temática. Si bien desde la Comisión Organizadora se afirma que sus plenarios son abiertos para quien desee acercarse, Aguilar Moriena expresa lo contrario: “Hay un grupo de personas que desde hace muchos años han intentado apropiarse de un Encuentro. La Comisión Organizadora somos quienes integramos el Encuentro Plurinacional. El otro es un grupo minúsculo que tiene nombre y apellido y que busca y ha buscado usar el Encuentro para sus plataformas políticas partidarias. De una vez por todas en San Luis dijimos basta. Nos organizamos y resignificamos el Encuentro, que por primera vez en la historia, nombra a todas las identidades que somos parte; nombra también de una manera cabal y completa la plurinacionalidad que nos habita y, además erradica la mirada biologicista y transodiante”.

Betervide, sin embargo, disiente con esta postura: “Las divisiones siempre favorecen a alguien. Si nos dividamos entre nosotras favorecemos al sistema que nos está oprimiendo. Creemos que el Encuentro es lo más inclusivo que puede haber: las mujeres de los pueblos originarios están contenidas desde el primer Encuentro y son parte incluso de la Comisión Organizadora. En esta comisión, estamos todas las que queremos estar. Cada una de las reuniones se hace pública, no se cierra la participación. Mientras más diversas sea la Comisión Organizadora del Encuentro, mejor va a reflejar la diversidad que hay en la sociedad respecto al movimiento de mujeres”, afirmó.

Jul 21, 2020 | Comunidad, Novedades

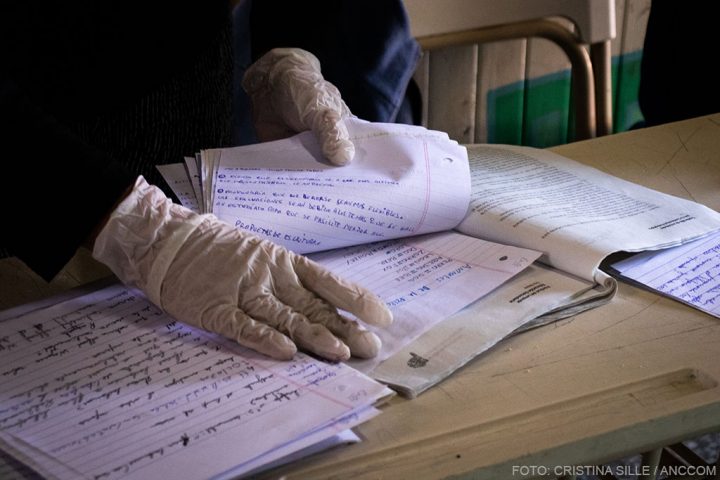

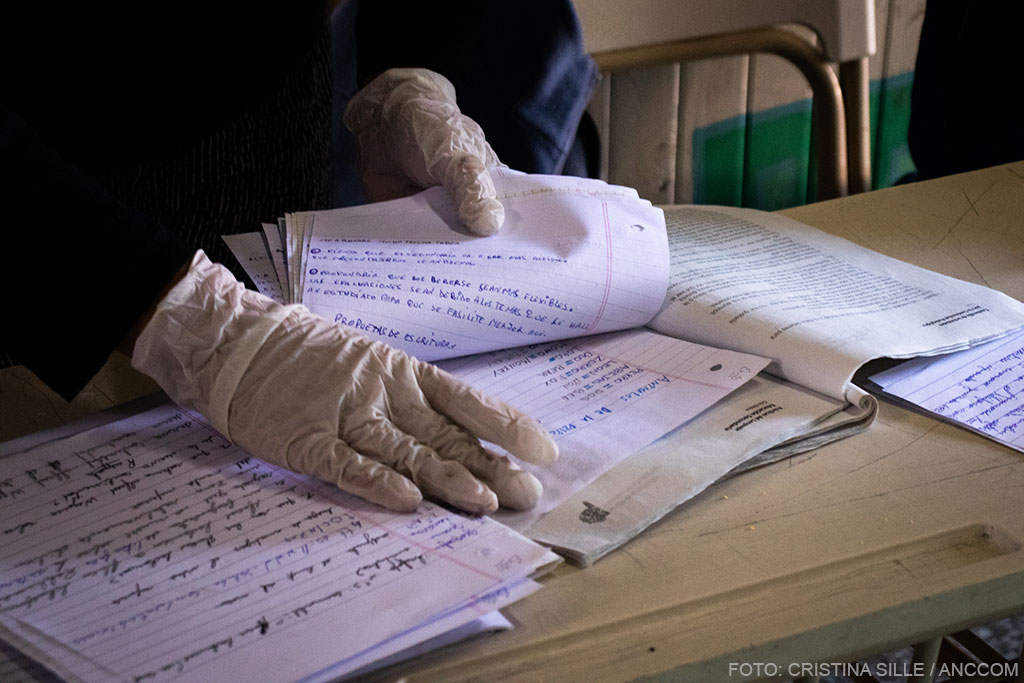

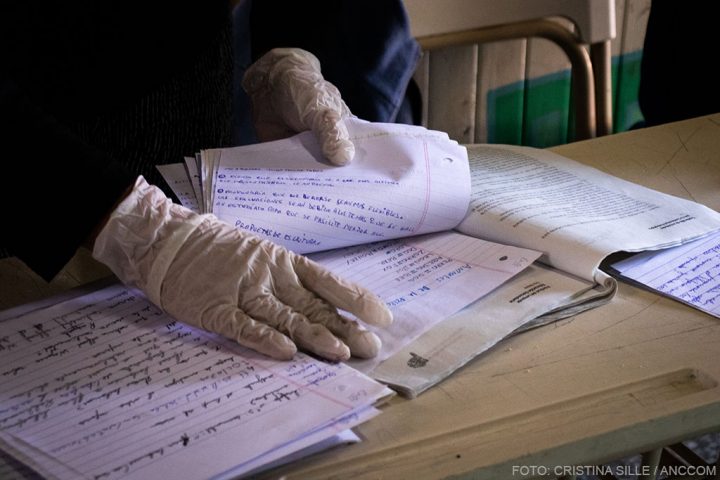

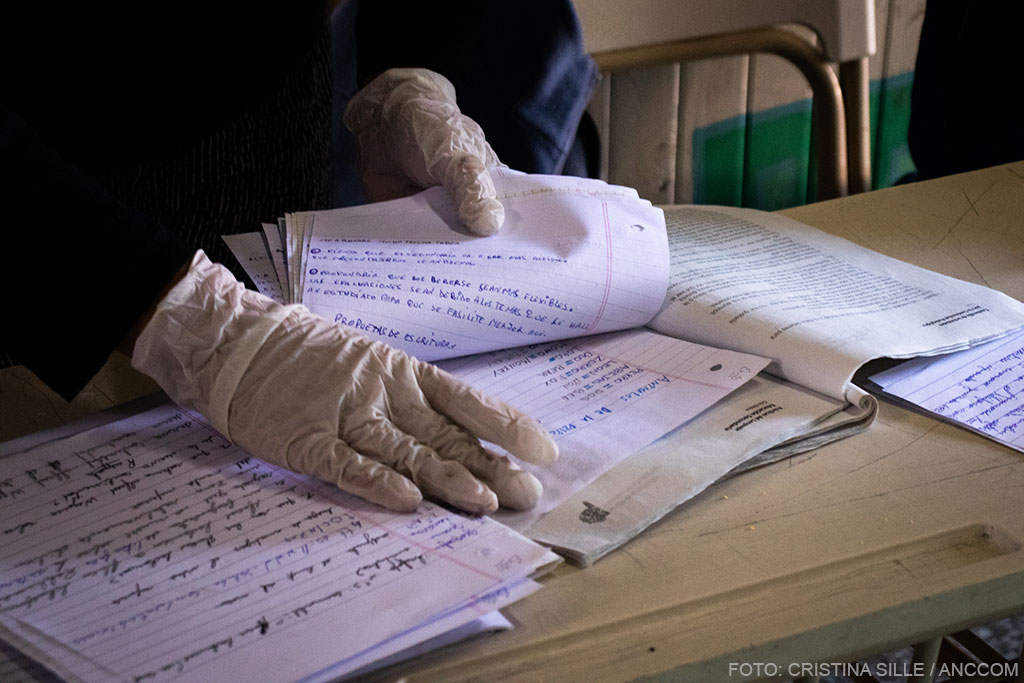

Cada 15 días, en la Escuela Nº 51 de Berazategui, los maestros entregan cuadernillos y reciben las tares de los estudiantes.

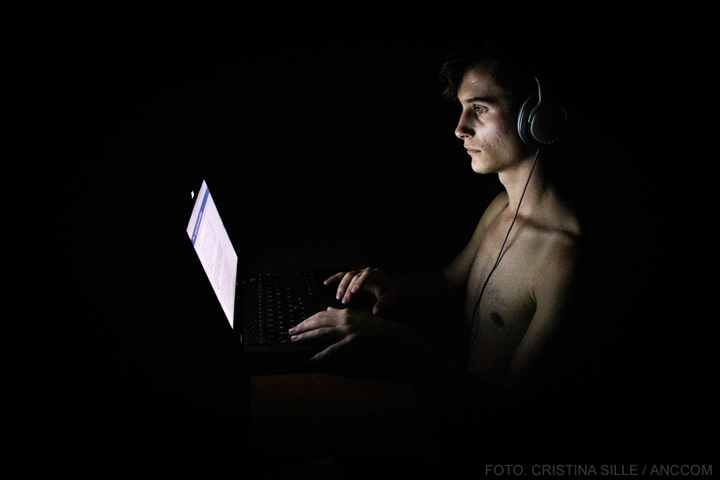

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por el Gobierno nacional desde el 20 de marzo, la educación debió desarrollarse en un plan de emergencia y mutó hacia a una práctica a distancia. Con esta nueva modalidad, los docentes han tenido que desarrollar nuevas estrategias para llevar a cabo la enseñanza, lo que implicó una gran versatilidad y temple ante una situación inesperada.

“A nosotros nos agarró de imprevisto una pandemia y tuvimos que resolver sobre la marcha un montón de cuestiones a las que estábamos ajenos, sin contar con la capacitación o las herramientas necesarias”, comenta Cintia Ferrier, 28 años, docente de tercer grado de primaria en la Escuela Nº20 de la localidad de Villa Elisa.

Luego del decreto del aislamiento, la suspensión de las clases tradicionales era un hecho, y con ello apareció un nuevo abanico de incertidumbre. Lo que comenzó solo como una medida paliativa para sobrellevar lo que se pensó como transitorio terminó siendo más prolongado. Esto conllevó a la toma de acción por parte de muchos docentes que se vieron obligados a la autocapacitación en aplicaciones y herramientas digitales como Zoom, WhatsApp, Padlet, Edmodo, Classroom, Blended, Google Drive, entre otras.

Ferrier cuenta que “a medida que se iba alargando el tema de la cuarentena nos dieron diferentes instrucciones y sugerencias, tanto desde la institución, como también desde la Dirección Departamental de Escuelas y el Gobierno de la provincia.”

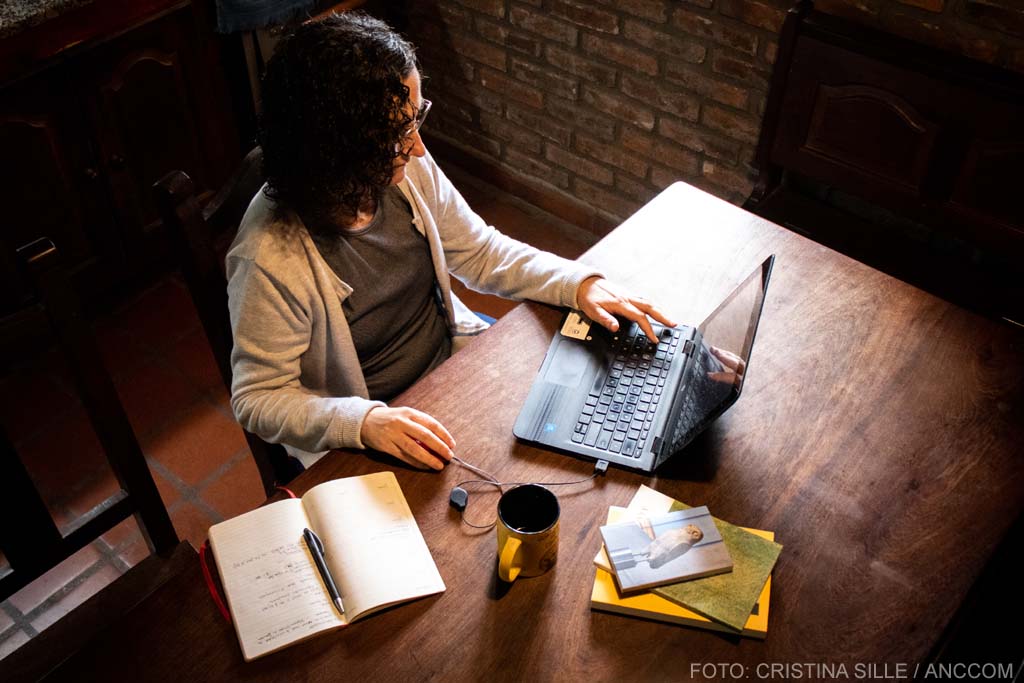

Sandra Herrera, 49 años, profesora a cargo de materias de Proyecto Organizacional y Elementos de Micro y Macroeconomía, quien desempeña su labor como docente en la instituto Seminario Franciscano, en Moreno, menciona cuál fue la manera que implementó para desarrollar el contenido pensado para sus alumnos: “Se trata de tomar del programa habitual lo más central y presentarlo de manera accesible para que los chicos puedan entender los temas más importantes dentro de esta realidad fuera del aula.”

Por su parte, Alejandra Maffone, de 53 años, es docente de Literatura en tres establecimientos privados, también ubicados en la localidad de Moreno, narra cómo fue el comienzo con esta nueva modalidad: “Las sugerencias de cómo planificar las clases aparecieron con el tiempo. En un primer momento fue todo intuitivo y se trató de implementar de modo virtual lo que se hacía en las aulas. Así pasó en las primeras semanas, después nos fuimos dando cuenta que eso no alcanzaba, que no era suficiente y tampoco era la manera de llegar a los chicos; así que había que pensar de otra forma”.

Cuando reciben las tareas, los docentes entregan un bolsón de alimentos para reemplazar el servicio del comedor escolar.

Reiterados son los casos de docentes que intentaron consensuar horarios para las clases virtuales con sus estudiantes, pero esto por la imposibildad de coordinación se pasó a los propios tiempos de la cursada regular. Un claro ejemplo es el de Ferrier: “Las clases virtuales, en un primer momento las organizamos para el horario de la tarde, a pesar de que mi turno sea de mañana.”. Esta forma en donde los docentes tenían en cuenta la organización de cada hogar para lograr un intercambio mejor, fue algo común entre todos los testimonios sobre las primeras semanas del aislamiento. “Las clases con mis alumnos las pautamos para las 19 horas, fue un acuerdo dado que la mayoría de los chicos, disponía de acceso a internet en ese horario y en otros se les resultaba más dificultoso”, expresa en tanto Herrera. Con una situación similar se encontró Maffone, que por la alteración de la rutina y horarios de los alumnos, “en un principio las clases que daba eran pautadas por los preceptores y los directivos. Después tuvimos que empezar a reprogramar las clases por Zoom, ya que notamos que a la mañana no se podía llevar a cabo eficazmente porque todos los chicos duermen hasta tarde y se conectan muy pocos.”

La distribución de roles entre docentes y directivos es también una de las actividades que se vio modificada con la educación virtual, los preceptores comenzaron a ejercer su rol de mediadores entre docentes y alumnos, directivos y padres. El vehículo más común para desarrollar esta labor es el WhatsApp. Rita Acosta, de 56 años, preceptora de la ESB Nº 6 de Ituzaingó, explica que le tocó hacer un relevamiento para saber si los alumnos realizaban los trabajos prácticos y si tenían acceso a internet y agregó que “hay casas que no tienen computadora, hay un solo celular, y se colapsa al descargar tantos archivos, o a veces es difícil poder bajar las tareas.”

Maffone cuenta que en su caso también ocurría algo similar, ya que algunos padres se contactaron con el cuerpo docente para informales que contaban con un solo teléfono para varios hijos, entonces tenían que hacer todas las actividades de los alumnos en un mismo dispositivo. A partir de esta situación dice: “Ahí nos dimos cuenta que tampoco se puede planificar tanto la clase, porque no se puede pensar actividades para algunos alumnos sin tener en cuenta a los que no se pueden comunicar y que también son parte de la escuela”.

Los maestros de Berazategui también hacen docencia sobre las medidas de prevención para enfrentar el coronavirus.

El desempeño y la evolución de los chicos es un tema no menor, y en este aspecto diferentes realidades emergen. Cómo han retratado varias docentes, las imposibilidades materiales afloran y se evidencian grandes asimetrías en un contexto como este.

Respecto de la posible implementación efectiva y a largo plazo de la educación virtual en nuestro país Maffone considera que “la única manera en donde me parece en que podría ser una práctica más satisfactoria, sería si al volver a las aulas esto pase a ser un acompañamiento que no sea obligatorio; porque está demostrado que los chicos no pueden acceder siempre a estas tecnologías o la conexión”. Lo mismo señala Ferrier, quien expresa, que esta problemática atraviesa a un tercio de sus alumnos, los cuales pertenecen a una ciudad pequeña rodeada por mucho campo y con muchas escuelas en zonas rurales y en el cual el internet no es bueno o tampoco llega.

Por otra parte, tenemos perspectivas como las de Yésica Andino, 28 años, psicóloga y docente del Colegio San Carlos Diálogos, de Olivos, quien ve en la educación virtual un modo de acercamiento para alumnos que viven a muchos kilómetros de una escuela y considera que “es necesario empezar a utilizar este tipo de desarrollo, de actividades y planificaciones que incluyan la virtualidad”.

En todos estos testimonios encontramos un firme punto en común, todas las entrevistadas opinan que todavía no se podría adoptar eficazmente la educación virtual en nuestro país, ya que primero hay muchos factores de fondo por resolver, tanto económicos, geográficos y sociales. Solo de esa manera existiría una aplicación homogénea.

Jul 9, 2020 | Culturas, Novedades

El 57 por ciento de los encuestados, además de podcast escucha radio.

Una encuesta sobre el uso del podcast en Argentina, realizada desde la propia comunidad de podcasters Drop The Mic, dio el primer panorama más o menos aproximado sobre el uso de este medio digital. El informe, procesado por la cofundadora de Drop, Alejandra Torres, y el mágister en Industrias cCulturales y becario doctoral del Conicet Agustín Espada, cuena con 2.335 respuestas, de las cuales el 62,2% corresponde a hombres; el 36,5%, mujeres; mientras un 0,7% no especificó género. También indica que el 76% de las personas encuestadas vive en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, en tanto que el 24% restante se lo reparten entre las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Salta y Río Negro. Otra información está relacionada con la franja etaria, y señala que el 64% de quienes respondieron tiene menos de 35 años.

En el trabajo se observa que hay una importante cantidad –un 57%- que además de escuchar podcasts, también es usuaria de la radio, lo que habla de la complementariedad de este tipo de consumos. En dialogo con ANCCOM, Agustín Espada comentó que esto no le sorprende “porque su surgimiento y su producción está pensada desde los temas y los formatos como algo para acoplarse al consumo de la radio y, además, es algo que sucede históricamente en la evolución de los contenidos mediáticos y culturales, que las nuevas formas no reemplazan, sino que se suman a las existentes”. Y agregó: “Los datos de la encuesta muestran eso una vez más, una nueva forma de producir y distribuir contenidos se acopla a las existentes, las modifican en algún punto pero se complementan en espacios, en temas y en formatos”.

Un dato importante a tener en cuenta es que la vía por donde más se descubren los podcasts es por redes sociales.“A nivel nacional -dijo Alejandra Torres-, teniendo en cuenta que la mayor parte de los productores son personas amateur, creo que todavía hay muchísimas bondades propias de las redes sociales que se podrían explotar más. Algunas de las cuestiones que lo imposibilitan es: la falta de tiempo, teniendo en cuenta que la realización de un podcast implica pre-producción, producción, grabación, edición y subir a un host el contenido de audio”, indicó, para luego remarcar: “También hay falta de dinero para delegar a profesionales que puedan diseñar estrategias orgánicas o pagas para dar a conocer los contenidos sonoros que realizan a una audiencia potencialmente interesada por sus contenidos, así como falta de conocimiento: tanto de dominio de las redes sociales como de herramientas que faciliten la producción gráfica o audiovisual de piezas que los promocionen”.

Esta cuestión se vincula con el dato que señala que el 64% de los encuestados informaron que tienen menos de 35 años, que es el tipo de público que más familiarizado está con el manejo de las redes sociales y el celular, que es el dispositivo en donde más se escuchan los podcasts.

“El fenómeno del podcasting surgió en un contexto universitario y con acceso a internet. Posiblemente la generación sub-35 al estar en contacto con internet, las redes sociales, los celulares y los influencers sean los más conscientes o estimulados a consumir podcasts”, afirmó Torres, aunque cree que no se debe únicamente a esto, sino que entran en juego una multiplicidad de factores: “ Otra opción puede llegar a ser que dentro del enorme catálogo de contenidos, un gran porcentaje del total tiene a esa franja etaria como público objetivo. Con los años la enorme penetración de las personas sub-35 se puede llegar a equilibrar, pero muy de a poco”.

También es importante destacar que casi el 80% de los encuestados respondió que estaría dispuesto a hacer un aporte económico para el desarrollo de algún podcast que fuese de su interés, ya sea mediante suscripción u otra forma de apoyo. Para Espada, esta es “una forma de producir contenidos sonoros que está cada vez más presente en el mercado y no solo de podcast, sino también con Futurock, Congo, El Destape, que son medios que producen contenidos con modelo de suscripción, en el que el podcast puede empezar a aprovechar y capitalizar esos formatos digitales de micropagos”. Aunque aclaró que esta contribución “puede no estar tan relacionada con la suscripción, pero si con hacer un aporte por única vez al financiamiento de un contenido que a uno le gusta”, y manifestó que esto “puede ser en los próximos años una fuente de surgimientos de productos de podcasting”.

Jun 25, 2020 | Culturas, Novedades

Channy Falcón

Chany Falcón es baterista de la banda de rock de Claudia Puyó y toca folclore. Se dedica a la docencia desde hace 20 años: “Mis clases las doy en la zona de El Palomar pero, actualmente, le puedo enseñar a cualquier ser del planeta porque son todas online. Así que se me amplió el panorama: ahora si alguien que vive en México quiere tomar una clase conmigo, lo puede hacer.”

“Lógicamente –cuenta-, no tener el contacto con el alumno es feo pero el trabajo en sí es mayor. Es decir, puedo adelantar el material de la próxima clase, el alumno también trabaja mandándote videos o grabaciones de sus avances, noto que me consultan más. Entonces ya no es solamente la hora de clases sino que compartimos más tiempo. Me siento cómoda dando clases así.”

La forma elegida por Falcón es la videollamada por WhatsApp: “Ahí les mando documentos de libros y ellos pueden imprimirlos o transcribirlos. Entonces, en estos casos, también trabajan la lectoescritura. En las clases presenciales, el material, se lo llevaban en mano.”

En lo que respecta a si ganó o perdió alumnos en la pandemia, señala: “Tuve alumnos que no quisieron incursionar en las clases online y están esperando que se levante la cuarentena para proseguir con sus estudios. Y también, al margen de la modalidad, tengo alumnos con problemas económicos. Así que, también, bajé la cuota mensual en muchos casos.”

Con el saxo se complica

Marina Mosenkis es saxofonista, se dedica a la docencia hace 30 años y da clases en el barrio del Abasto, CABA. A propósito de las clases online, dice: “Siempre fui bastante enemiga de ellas porque el saxo es muy difícil y, realmente, necesita de la presencia porque uno detecta cosas presencialmente que en la virtualidad se pierden, al menos con la calidad de dispositivos que tenemos nosotros y con la calidad de Internet que manejamos.”

La cuarentena hizo que se quede con la mitad de sus alumnos. Solo está sosteniendo a los que ya venían trabajando. Por otra parte, no está pudiendo dar clases a principiantes porque no encuentra la forma: “Sé que hay gente que lo hace, pero al nivel de detalle que yo trabajo, me es imposible. En las clases iniciales se trabaja mucho el tema de la postura de la boca, la respiración, el armado del instrumento y todo esto se pierde a la distancia.”

Piano por zoom

Paola Pavan es profesora de piano y flauta traversa y música sesionista. Hace 15 años que da clases. Su formación es clásica pero también incursionó en otros estilos. Hasta antes de la pandemia daba clases en un instituto de Don Torcuato, en el partido de Tigre. En la actualidad da clases vía zoom o por whatsApp. Con respecto a las ventajas y desventajas, advierte: “Los adultos tal vez no tienen tanto problema para adaptarse a este cambio pero a los niños les cuesta. Porque, por ejemplo, en lo que es la videollamada hay un pequeño delay que impide tocar a dúo entonces eso incide en el momento de la clase con el alumno. En la enseñanza cara a cara hay cuestiones que se dan más rápidamente. En la modalidad virtual no está esa fluidez realmente. Todo se demora más.”

Paola Paván

¿El online llegó para quedarse?

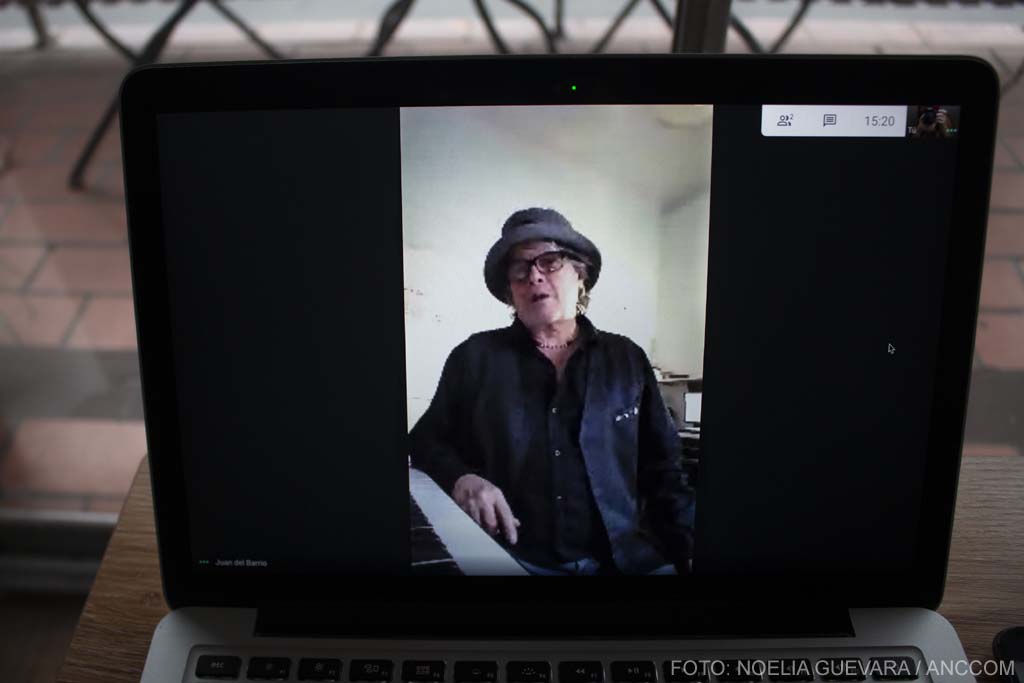

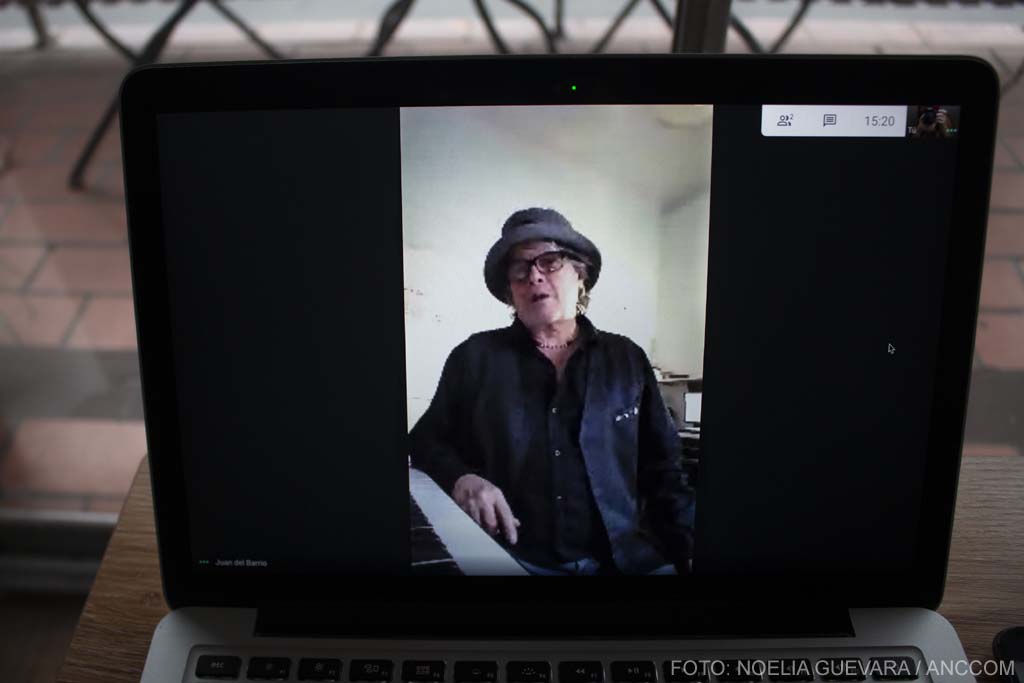

Para Juan del Barrio, tecladista y ex integrante de Spinetta Jade, Suéter, Los Abuelos de la Nada y docente, la experiencia online es positiva y seguirá siendo utilizada en el futuro: “Yo ya me adapté y funciona. Sigo igual en cantidad de alumnos. A futuro me imagino algo mixto entre lo virtual y lo presencial.”

Juan del Barrio

El guitarrista y docente Diego Mizrahi coincide con Del Barrio: “Este cambio de paradigma llegó para quedarse, esto recién empieza. Estas cosas hacen que se fortalezcan otros vínculos. Hay muchas maneras, esto potencia otras cosas y hace que uno se reinvente todo el tiempo”

Channy Falcón coincide en lo positivo de este nuevo paradigma de enseñanza: “En mi caso, voy a seguir dando clases así a futuro. Porque al margen de que más más adelante se puedan dar de forma presencial, es una buena alternativa para cuando diluvia y el alumno no puede llegar. Así que, para mí, es una modalidad que suma.”

Distinta es la opinión de la saxofonista Marina Mosenkis: “Las clases online no reemplazan para nada a las presenciales. Tal vez sea una cuestión generacional. Pero, por otra parte, son muy agotadoras: se corta la señal de Internet o no se escucha bien. Es una tarea muy laboriosa…”

Aunque para varios docentes nada pueda compararse con el cara a cara, afrontan el desafío de elaborar nuevos métodos y estrategias. Otros, en cambio, entienden que esta experiencia le dejará un gran bagaje para el futuro. Lo seguro es que este cambio de paradigma recién empieza en lo que se refiere a la enseñanza musical.