Jun 3, 2020 | Entrevistas

«Seguimos demandando un salario de cuidado y que se mejore la atención para las violencias machistas», dice Dillon.

El 3 de junio de 2015, cientos de miles de manifestantes se encontraron en las plazas de todo el país para exigir un freno a la violencia machista. Sin saberlo, estaban viviendo un momento bisagra en la Argentina. Ese día fue histórico y marcó un antes y un después para la sociedad, propulsando una revuelta feminista de organización y toma de conciencia. Aquel primer Ni Una Menos cristalizó en las calles un grito que se venía gestando lentamente y provocó un estallido social que aceleró un cambio necesario. La marea feminista fue creciendo de manera exponencial, haciéndose sentir en cada espacio y proponiendo una transformación de la realidad entera.

Este año, debido a la pandemia del covid 19, no se podrá salir a las calles. Aún así, más de 60 organizaciones feministas se reunieron en asambleas virtuales y armaron una serie acciones para que el reclamo no pase desapercibido. “Nos sostienen las redes feministas. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” es la consigna para este año.

Marta Dillon, integrante del Colectivo Ni Una Menos y editora del suplemento “Las 12” del diario Página 12, hace un recorrido por lo alcanzado en estos últimos años y para pensar acerca de la movilización virtual.

Tras cinco ediciones consecutivas de marchas multitudinarias y plazas repletas de personas, este año el reclamo colectivo Ni Una Menos no copará las calles. ¿Cómo va a ser la manifestación este año?

Vamos a hacer un vivo en las redes tratando de abarcar todos los hechos que han sucedido desde el 3 de junio de 2015: desde los paros feministas, las huelgas internacionales feministas, el armado de la intersindical, la emergencia de activismos como el de la diversidad corporal, la columna antirracista y otros. Tenemos anotadas más de 48 personas para este vivo que va a durar más o menos cuatro horas. En el medio habrá un ruidazo y la lectura en vivo del documento que se leerá desde distintas organizaciones. También invitamos a colgar banderas y pañuelos de las puertas, de las ventanas, cuando salgamos a la calle para hacer visible que seguimos organizadas y que cuando decimos Ni Una Menos estamos denunciando la violencia machista pero también reconociéndonos entre nosotras y entre nosotres como aliades para seguir en la lucha.

¿Qué particularidades tiene el reclamo este año?

Estamos atravesando una crisis de cuidados. Sabemos que son principalmente las identidades femeninas las que estamos llevando la mayor carga de las tareas de cuidado, tanto en el sistema de salud como dentro de nuestras casas o en las organizaciones territoriales. Hay una enorme carga de trabajo sobre las espaldas de las compañeras y eso necesita visibilización. También seguimos demandando un salario de cuidado y la posibilidad de que se mejore el sistema de atención para las violencias machistas, que está totalmente colapsado. Otro punto importante es el tema de la deuda que es algo que venimos denunciado desde los feminismos porque es un sistema de obediencia. Muchas no pueden salir de los círculos de violencia justamente porque tienen la vida expropiada en función de tener que sostener la vida cotidiana a través del endeudamiento.

La consigna para este año tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo de que nos cuidamos entre nosotras.

Así es. Sabemos que muchas de las compañeras que sobreviven cotidianamente a la violencia machista es porque tienen otra compañera que está cerca, que las alienta a denunciar, que las ampara en su propia casa o que consigue generar las redes para poder decirle basta a la violencia machista aun en este contexto tan cerrado que estamos atravesando. Nos cuidamos entre nosotras y entre nosotres. Y demandamos al Estado, por supuesto, pero sabemos que dependemos y que confiamos y que nos sostenemos cotidianamente por nuestras redes.

«Muchas tienen la vida expropiada al tener que sostener la vida cotidiana a través del endeudamiento», señala Dillon.

¿Qué cambios observás desde ese primer Ni Una Menos?

Me parece que hubo un cambio en la escucha y cambió la tolerancia a la violencia machista. Hubo un estallido y después hubo un proceso de crecimiento, un proceso revolucionario en muchos sentidos. Se fue entendiendo que la violencia machista y los femicidios no son hechos que tienen que ver con relaciones interpersonales sino con una matriz política, cultural, económica. Se empezaron a politizar espacios que no estaban ligados al feminismo o donde el feminismo tenía muchos problemas para hacerse oír, como los sindicatos, las escuelas secundarias, en los contenidos culturales.

¿Y qué cambios notás dentro del movimiento feminista?

Lo que ha sucedido en los últimos cinco años es enorme. Estamos discutiendo desde cómo nos enamoramos hasta cómo se compone nuestro sueldo. Las redes feministas se han fortalecido y multiplicado. Empezaron a surgir otros activismos que ya venían dándose pero que, dentro de esa marea feminista que tiene esa capacidad de transformarse y de abarcar y de integrarse con otras narraciones, tuvieron otra visibilidad, otros diálogos y otra potencia. El paro nos permitió pensarnos ya no solamente desde el lugar de víctimas de violencia o de sujetas de asistencia social, sino como productoras de valor y con capacidad de cambiarlo todo y de detener el mundo. Las tareas de cuidado, la división sexual de trabajo, no son conceptos nuevos pero que se pusieron en acto de otra manera en la calle. Y eso después volvió a las casas, a los barrios, a las plazas, a los lugares de trabajo en forma de discusión, de politización, de entender los propios vínculos.

Se estima que el número de femicidios ha crecido en comparación con años anteriores. ¿Qué pasa con la violencia machista en la situación que se está viviendo actualmente?

Sí, los femicidios y las denuncias por violencia aumentan, se hace evidente algo que venimos denunciando desde siempre: que la familia cerrada a los parámetros heteronormativos es la tierra fértil para las violencias, donde la autoridad de padre no es discutida, donde niños y niñas no son sujetos sino objetos y donde las mujeres tienen que sostener la reproducción de la vida como si eso fuera una disposición natural y no un trabajo. La casa no es un refugio para todo el mundo. Fue una de las cosas que se rompió desde el primer Ni Una Menos: que no hay un territorio privado donde las cosas se arreglan dentro, si no que eso también es político y sacar la intimidad del encierro de las casas es lo que nos asegura poder enfrentarnos a la violencia machista. En este contexto de pandemia, donde los varones que construyen sus masculinidad en términos hegemónicos no tienen el afuera para sentirse valorados, descargan sus impotencias dentro de las casas. Lo que no puede ser expresado en las calles implosiona en los hogares y se transforma en violencia machista.

¿Qué rol juega el Estado en todo esto?

Todo esto que estamos hablando repercute en demandas concretas al Estado, que es responsable cada vez que no llega a tiempo a contestarlas. Cada femicidio es una falla del Estado en la protección de esas mujeres o travestis. Cuando hablamos de prevención, pensamos en la ESI (Educación Sexual Integral); en la necesidad de campañas permanentes sobre la prevención de la violencia machista; hablamos de la falta de mensajes dirigidos hacia los varones; hablamos de la falta de una justicia con perspectiva de género. El Ministerio (de Mujeres, Géneros y Diversidad) es una respuesta institucional a una enorme movilización feminista pero no puede ser la única respuesta a nuestras demandas, porque son transversales. La Ley Micaela es una herramienta pero que no puede resolverse solamente con una capacitación de un día, sino que tiene que ser un cambio de perspectiva totalmente estructural.

¿Qué te parecen las medidas que se fueron tomando en la cuarentena?

Me parece que todo es insuficiente. Vos denuncias violencia y te llevan a un refugio y después ¿qué haces? ¿De dónde vienen tus ingresos, dónde vas a vivir, qué pasa si tenés hijes? ¿Qué tipo de red se construyó desde el Estado para los hogares donde hay una sola mujer a cargo y hay niños menores? Falta un plan integral, que entiendo que se está trabajando y que se va a presentar pronto por parte del Ministerio con compromiso de otros ministerios. Nunca en todos estos 70 días que llevamos de cuarentena se mencionó a la violencia machista o a la sobrecarga en las tareas de cuidado de las mujeres en los comités de crisis. Así como se reconoce a los médicos tendría que haber habido la misma mención de lo que significa tener que estar encerrada todo el día en tu casa con la persona que te agrede habitualmente. Tampoco hubo mención sobre lo que sucede con los niños y niñas que están en familias donde hay un abusador sexual o con adolescentes y jóvenes LGBT que están en sus casas y son rechazados por sus familias. El discurso es productor de desigualdades y de jerarquías y de falta de entender la salud como un entramado.

«Lo de los últimos años es enorme: discutimos desde cómo nos enamoramos hasta cómo se compone nuestro sueldo.»

Hace algunas semanas hubo una polémica por una supuesta liberación de presos. Ni Una Menos se declara antipunitivista, ¿qué tienen para decir sobre esta situación?

Dentro de las personas que cambiaron su régimen de libertad restringida, hubo algunas que habían cometido delitos de violencia sexual que fueron a prisión domiciliaria porque se cuenta con la complicidad del sistema penitenciario. Creen que quienes han cometido esos delitos no son en realidad delincuentes peligrosos para la sociedad, sino que han tenido problemas con su mujer, como dijo el gobernador de La Rioja (Ricardo Quintela). Esto habla de cómo todavía no se considera a la violencia machista como un problema político ni estructural. Ahora, que la derecha hable de femicidio solamente para generar pánico social es algo que no podemos aceptar y de ninguna manera se puede decir eso en nuestro nombre. Creemos que la cárcel no puede ser que la única respuesta frente a la violencia machista y frente a los horrores que produce el patriarcado. Pero alimentar sistemas de tortura no va a proteger las vidas de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Habría que revisar quiénes están presos y por qué. Y quiénes están presas: la mayoría de las mujeres y travestis están por narcomenudeo, o sea por delitos relacionados con la pobreza. Se necesita imaginación para pensar la justicia por fuera de la cárcel: una revisión social profunda, prevención y un sistema que pueda ser reparador para las víctimas y que emita mensajes pedagógicos para la sociedad. Hay cosas que no tienen más tolerancia.

Marta Dillon recuerda bien el estallido que significó ese primer Ni Una Menos, incluso para las que ya estaban organizadas hace años. El movimiento feminista, que originariamente debatió sobre el cuerpo, la salud sexual, la paridad y las violencias ahora problematiza y analiza también el colonialismo, el racismo, el equilibrio ecológico y los modos de producir valor. Es mucho lo conseguido desde ese entonces: la Ley Micaela, la Ley Brisa, la Ley de Paridad, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, entre otras. Pero, sobre todo, la conquista más grande es el haber logrado que esas voces se escuchen, tengan eco y nunca más vuelvan al silencio. Hijas y nietas de las Madres y Abuelas, de los encuentros y de la organización popular el grito en las calles solo parece expandirse y promete nunca abandonar la lucha. Este 3 de junio, será con esta agenda.

Mar 11, 2020 | Novedades, Trabajo

Electrocución, choques de vehículos, caídas desde alturas y a pozos, derrumbe de instalaciones, golpes, atrapamientos y explosión de calderas son solo algunas de las numerosas causas que produjeron las 534 muertes en el ámbito laboral durante el 2019. El disparador de estas fallas: la reducción de costos empresariales.

Estos datos fueron relevados por la organización Basta de Asesinatos Laborales (BAL) y registran un 35% más -lo que equivale a 200 muertes más- que el informe emitido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT): una cada 14 horas, contemplando un crecimiento de casos respecto al año anterior (una muerte cada 21 horas).

La exposición de estas víctimas ignoradas por el aparato oficial se ha logrado a partir del cruce de información periodística, sindical y datos obtenidos por compañeros del ámbito laboral. “Esta es una cifra provisoria. Sabemos que la mayoría son trabajadores en negro, pero la información no está oculta solo por eso: en muchos casos, las empresas niegan la responsabilidad”, señala Oscar Martínez, miembro de esta entidad fundada en 2016.

Así ocurrió con el obrero Maximiliano Sueiro que, sin casco, cayó cuatro pisos tras la ruptura de un andamio en la Cámara Nacional Electoral donde trabajaba, y cuya muerte fue presentada como un “accidente”. La trabajadora rural Zulma Zarza también fue víctima de la precarización laboral en noviembre, al ser obligada a trabajar en medio de una tormenta eléctrica y exponerse a un rayo que acabó con su vida. En diciembre, la muerte del empleado de mantenimiento Roberto Ruíz, causada por un escape de amoníaco, fue catalogada por la empresa Ecocarnes como una “falla humana” que no compromete al frigorífico, pese a las advertencias realizadas veinte días antes por otros trabajadores y trabajadoras sobre una falla similar a la que acabó con la vida de su compañero.

La mayor cantidad de muertes se generaron en la rama del transporte (19%), casi a la par de la construcción (16%), y la agricultura, ganadería y pesca (14%). Dentro de la industria, en el comercio y los servicios sociales se produjo el 10%, seguidos por los servicios de apoyo a empresas (5%), administración pública (4%), educación (2%), electricidad (2%) y minería (1%).

La mitad de las víctimas fatales no superaban los 40 años de edad. Algunos eran jóvenes ejerciendo su primer empleo que fueron enviados a realizar tareas peligrosas sin contar con la capacitación o los elementos de seguridad correspondientes. También abundan las personas de edad avanzada que, al no obtener una jubilación digna, continuaron trabajando expuestos a riesgos sanitarios.

Otros de los factores denunciados por BAL fue el desarrollo de enfermedades por las pésimas condiciones laborales existentes. La organización reclama que el trabajo debe ser considerado como un factor de afección ya que, como se señala en el informe, “el patrón de desgaste -o sea la forma y ‘velocidad’ con que las patronales nos enferman, nos hacen envejecer, nos accidentan e incluso nos matan- depende del lugar y la forma en que participemos en la producción”.

Mientras que en 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en su apartado “Protección de la Salud de los Trabajadores” que las enfermedades laborales causan entre el 70 y el 80% de las muertes relacionadas con el trabajo en el mundo, la SRT publicó en el Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2017 que en Argentina se produce solo un 3%. Según BAL, esto no se debe a ningún carácter excepcional del país, sino a la falta de registro oficial y al rechazo del 70% de las denuncias hechas a la ART por parte de trabajadores y trabajadoras en los últimos tres años.

Ana Zabaloy, directora de la Escuela N°11 de San Antonio de Areco, falleció el pasado 9 de junio por el cáncer que evolucionó mientras ejercía su profesión. En 2011, comenzó a denunciar las fumigaciones en horario escolar que, en una ocasión, le provocó parestesia facial e insuficiencia respiratoria. “Se encontró con muchísima soledad. El Estado no respondió, y sus compañeras docentes no la acompañaron”, relata Daniela Dubois, integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida que Ana fundó en defensa de un campo educativo libre de agrotóxicos. Como amiga, no solo vivió su enfermedad, sino también su empobrecimiento económico debido a los gastos excesivos en medicamentos y tratamientos que la ART no aceptó cubrir.

“Las ART cumplen su rol: ganar plata. Poner un empresario junto a otro empresario es un chiste de mal gusto. Ellos subregistran toda la información”, concluye Martínez y, frente a los logros obtenidos por su agrupación en un marco de negligencia, agrega: “Si los trabajadores queremos saber qué nos pasa tenemos que buscar nuestra propia información. Nadie nos va a regalar la defensa a la vida y la salud”.

Mar 4, 2020 | Comunidad, Novedades

A los chicos sin vacantes hay que sumarles otros 12 mil que asisten a Centros de Infancia y de Desarrollo Infantil.

El problema de la falta de vacantes en el sistema público educativo de la Ciudad de Buenos Aires presenta larga data y se profundizó en los últimos años, en paralelo a la crisis económica y a la decisión de muchas familias de llevar a sus hijos e hijas a escuelas públicas por no poder sostener los costos de una educación privada. Aunque la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ha declarado a lo largo de los años que “no hay faltante de vacantes en la Ciudad porque el Gobierno está obligado a brindar vacantes a partir de los 4 años”, la Constitución de la Ciudad lo desmiente. En su artículo 24 reconoce que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.

Hoy 16.364 chicos, chicas y adolescentes están en lista de espera para obtener una vacante, según datos que relevó Tiempo Argentino. La gran mayoría corresponde al Nivel Inicial (12.370), luego al Nivel Primario (3.355) y, por último, al Nivel Secundario, con 639. A esta cifra se suma la cantidad de chicos y chicas que están en los Centros de Primera Infancia (CPI) y Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), unos 12 mil. En suma, el número de chicos sin vacante en el sistema educativo público alcanza los 28.364.

Los CPI de la Ciudad de Buenos Aires dependen del área de Desarrollo Social y no tienen un abordaje educativo en el cuidado de los niños y las niñas. Según el informe “Derechos vacantes” del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), “estas instituciones están en un escenario de desigualdad de recursos con respecto a las escuelas públicas, denegando de esta manera el ejercicio efectivo de un derecho universal”.

“Tengo un amparo judicial contra la Ciudad por negar la educación pública para mi hija», dice la mamá de Jazmín.

Patricia Pines, docente y voluntaria en Vacantes Para Todxs, una organización que ayuda dando herramientas y acompañamiento a familias perjudicadas por la falta de lugar en las escuelas dijo a ANCCOM que “los Centros de Primera Infancia surgieron en la provincia de Buenos Aires para suplir la ausencia estatal”. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires estas instituciones proliferaron en los últimos años. “Pasaron de ser alrededor de 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual no es que el Estado está ausente, el Estado tiene una política pública que es de precarización, de vaciamiento y de privatización de la primera infancia en las escuelas públicas y la derivación de esa matrícula a escuelas privadas”, sentenció Pines.

La zona sur de la Ciudad de Buenos Aires históricamente es la más afectada. El informe de OUBA informa que “el mapa de la distribución de los CPI marca la abrumadora presencia de estas instancias paliativas en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias que están atravesando una fuerte crisis económica. Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza aún más su situación de exclusión social”. Sin embargo, Pines aclara que este año recibió quejas de muchos otros lugares de la ciudad. “Eso antes era algo casi exclusivo de zona sur, no pasaba en otros barrios. Pero ahora esta problemática se extendió”, dijo.

Otros problemas se suman al de la falta de vacantes. “Paralelamente no se construyen escuelas infantiles, se intenta el cierre de los institutos de formación docente y se cierran escuelas infantiles como la del Hospital Ramos Mejía. Es un combo que en realidad apunta a tercerizar la escuela pública”, afirmó Pines a este medio. Desde 2018, el Gobierno de la Ciudad buscó trasladar la Escuela Infantil Nº 6 del Hospital Ramos Mejía al establecimiento de la Manzana 66, creado para que funcione un nuevo jardín gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas. De esta manera, las nuevas vacantes que se pensaban abrir quedaban en gran parte ocupadas por los chicos y chicas que iban a ser trasladados: se abría una escuela para cerrar otra y el problema de las vacantes queda sin solución aparente. Ayer, a partir del incansable esfuerzo de madres y padres y el amparo colectivo que presentaron contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial dictaminó finalmente la nulidad absoluta del cierre, fusión y/o traslado de la escuela.

“Si se van a construir nuevas escuelas que no sean nuevos edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas donde se construya y se habilite más matrícula”, dijo en diálogo con ANCCOM Micaela López Rodríguez, una de las fundadora de La Vacante es un Derecho, otra organización que acompaña y asesora a familias víctimas que no pueden inscribir a sus hijos en los establecimientos estatales. Además, sostiene que es necesario “hacer un seguimiento sobre lo que pasa con aquellos edificios donde funcionaban escuelas que se mudan a establecimientos nuevos, que deliberadamente el Gobierno de la Ciudad deja caer en pésimas condiciones para después derribar las construcciones y rematarlas a amigos del poder de turno”.

Los Centros de Primera Infancia pasaron de ser 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Dentro del problema de la falta de vacante surge uno particular vinculado a la cuestión de género. Según Mónica Tarducci, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, “en su enorme mayoría son las mujeres las que están a cargo (del cuidado de la infancia)”, y son ellas quienes se ocupan de lo relativo a los traslados y del “acompañamiento en los pedidos de las escuelas o la comunicación con las y los docentes”. Micaela López Rodríguez señala que “el problema de la falta de vacante lo terminamos resolviendo en la mayor parte de los casos las feminidades: el problema afecta directamente en el trabajo o las ocupaciones de la mujer”. A su vez agrega: “Poder conseguir vacantes a nuestros hijos no es solamente algo que viene a hacer respetar los derechos de los niños, sino también a dignificar las tareas de cuidado y a entender que todas las personas que ejercen estas tareas tienen la misma necesidad de trabajar, de desarrollarse profesionalmente o de descansar y tener tiempo de ocio”.

Este es el caso de Jazmín, madre que se encuentra en la lista de espera para conseguir vacante para su hija de un año en el jardín maternal del Hospital Tornú: “En este momento me encuentro con un amparo judicial contra el Gobierno de la Ciudad porque niega la educación pública para mi hija y me obliga a tener que caer en la educación privada, lamentablemente”. Un proceso similar vive Carolina, madre de una hija de dos años y medio, que quiso buscar este año vacante para ella pero por segundo año consecutivo le fue negada. Su situación, como la de muchas madres y familias es complicada. “Actualmente soy madre soltera, y desempleada –cuenta-, lo que me dificulta horrores conseguir un trabajo. No tengo familiares disponibles que la puedan cuidar, todos trabajan, y pagar una niñera o un jardín privado menos, porque no cuento con los recursos económicos para hacerlo y poder salir a conseguir trabajo”.

La solución, sostiene Micaela López Rodríguez, no tiene que ver únicamente con construir nuevas escuelas. “También es necesario frenar la política de construcción de Centros de Primera Infancia en detrimento de la de escuelas públicas, no construir edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas que habiliten más matrícula y poner el ojo sobre el presupuesto educativo y la cantidad enorme de partida presupuestaria que sustenta a la educación de gestión privada a través de subsidios”, dijo a este medio.

Feb 26, 2020 | Culturas

La Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas del Programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET revela la foto de una época e intenta comprender cómo operan las creencias en la vida de las personas, con el impacto que esto tiene en las instituciones. A diez años de la primera edición, el catolicismo conserva una mayoría atenuada (62.9% de los 2421 casos) que sigue considerándose católica. El hallazgo más importante es la presencia cada vez más significativa y en crecimiento de personas “sin religión” (18.9%) y del grupo de los que se definen evangelistas (15.3%). El evangelismo incluye, entre otras, a la Iglesia Pentecostal que tiene su mayor cantidad de seguidores en Brasil, el país más católico del mundo, donde de manera similar el evangelismo gana fieles –que fueron de gran influencia para el ascenso a la Presidencia de Jair Bolsonaro- y el catolicismo, pierde.

En una época de crisis de las instituciones, nada más lejos que pensar en el fin de la religión y de la política. Todo lo contrario. Sólo después de la Universidad, la Iglesia Católica es, junto con las Fuerzas Armadas, todavía una de las instituciones más reconocidas (5.4 puntos, de diez); incluso por sobre los Medios y el Poder Judicial. El sociólogo Fortunato Mallimaci, uno de los directores de la investigación, en diálogo con ANCCOM sostuvo: “Hay una crisis fenomenal de los partidos políticos, y la búsqueda de los mismos para compensar esa pérdida está en retornar o seguir vinculados con grupos religiosos. El catolicismo y el evangelismo producen cuadros para el Estado y las ONGs. Hay secretarías de culto en muchos municipios de todo el país actualmente”. El año pasado, la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, siendo aún intendenta de La Matanza inauguró la Subsecretaría de Culto en su partido. En septiembre del mismo año, el programa «Buenas noticias», impulsado por ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y Argentina Oramos por Vos -dos de las Organizaciones Evangélicas más importantes a nivel nacional- se introducía en la TV pública, que a su vez transmite La Santa Misa (católica) los domingos. Aunque Mallimaci niega que la presencia de religiosos en la política sea una novedad: “Los evangelistas hacen política, pero los católicos lo hicieron toda la vida. Están copiando a los católicos. El poder de la Iglesia católica está en la matriz constitutiva de nuestros Estados. Las órdenes religiosas tuvieron gran influencia en la constitución del Estado, los que acompañan a Roca en la Campaña al Desierto son los salesianos. La ley de laicidad de 1880, no fue para separar la Iglesia y el Estado, sino que su objetivo fue subordinar a los grupos religiosos al Estado. Hay que pensar a los grupos religiosos como sectores liderados por las clases dominantes. Es un análisis complejo. Cuando un gobierno quiere llegar más a los sectores populares, va a tratar de establecer un vínculo estrecho con las instituciones religiosas, y del otro lado, muchos integrantes del movimiento católico o evangélico acceden al Estado sin pasar por ningún partido político ni ley, porque hay una matriz que hay que estudiar y que no depende de una característica del gobierno, si es neoliberal o peronista. Hay una afinidad histórica, por ejemplo, que tiene que ver con las maneras católicas y sociales de construir vínculos y las maneras peronistas. En Latinoamérica la característica central de la modernidad religiosa es que el Estado no monopoliza la política social y no lo ha hecho nunca porque podría significar Estados muy fuertes. Las burguesías han pensado y actuado desde mediados del siglo XIX que se debe acompañar al Estado subsidiariamente en la política social”.

Crónica de crisis en santerías y basílica. Luján, 31 de julio de 2019. Fotos de Juli Ortiz / ANCCOM

La Encuesta Nacional se distingue por comprender cómo operan las creencias en la vida de las personas. Mallimaci, explicó: “En Latinoamérica la pregunta por la religión o las creencias suele hacerse a través de censos, lo que no mide cómo se vive después esa respuesta. Un estudio así, sólo puede ser financiado por el Estado. El resultado es que una encuesta de este tipo democratiza la sociedad porque quiebra las visiones binarias y las concepciones establecidas de las creencias: cielo y tierra, izquierda y derecha, cierta religión como buena o mala.” El sociólogo invita a pensar la religión como una identidad compartida basada en prácticas cotidianas y creencias, en contraste con la idea instalada de lo religioso como una afiliación formal y visitas periódicas al templo o a la Iglesia. “Hay muchas maneras de ser católico: la mayoría vive la religión a su manera. Si uno simplemente pregunta, puede saber poco y nada”, aclaró el investigador. Hay una tendencia a la individuación, destaca la encuesta: 6 de cada 10 creyentes tiene contacto por su propia cuenta con Dios. Leer la Biblia no es la actividad preferida, el 77% de la población reza en la intimidad, y sólo el 30% de los creyentes va al templo o Iglesia. Sin embargo, reunirse en comunidad es el rasgo distintivo y costumbre para la mayoría (55%) de los evangélicos: la Iglesia en los barrios, el pastor, un Jesús más cercano. Mallimaci detalló: “Partimos de esa diversidad y de lo cotidiano, teniendo en cuenta que son muchos menos los que van al templo o a la procesión. Muchos evangélicos no están en ninguna Iglesia: es una identidad de quienes comparten creencias porque buscan certezas, nadie vive sin ellas”. Las preguntas funcionan como parámetro y hay rankings de creencias. Mallimaci entiende que no hay linealidades, sino tendencias híbridas: “Hay universos simbólicos heterogéneos y diversos. Podés creer que la educación pública es lo mejor que existe, apoyar la pena de muerte y creer que los extranjeros nos sacan el trabajo; o acompañar a sectores populares en la movilización y estar en contra de la legalización del aborto”. Según el informe, más de la mitad considera que “el Estado debe brindar un ingreso a quienes no tienen trabajo” y al mismo tiempo creen que “los planes sociales fomentan la vagancia”. Lo mismo ocurre con el Papa Francisco, quien si bien no tiene una influencia marcada en la elección religiosa de las personas, más de la mitad de los encuestados tienen una opinión formada: el 27% piensa que se involucra demasiado en cuestiones políticas más que en lo espiritual, y el 27% está conforme con su denuncia de las injusticias del mundo. En ambos extremos de la opinión en igual proporción hay católicos y “sin religión”.

Apostasía colectiva – agosto 2018 – Fotos leo Rendo

A pesar de la hibridación de creencias, hay tendencias muy marcadas. Una de ellas es la amplia aprobación de la Universidad pública gratuita (94%). Mallimaci habla de “núcleos duros”: “Es un comunitarismo que expresa las visiones de cada grupo con posturas identitarias, de manera que refuerzan entre ellos ciertas concepciones que dan sentido a la vida, a la sexualidad, a la política. Los núcleos duros son los que consolidan las creencias. Son los que se movilizan y ocupan el espacio público”. La pena de muerte tiene una aceptación del 50%, del cual el 55% es católico, aunque también hay un 43% de los “sin religión” que lo piensa. Quienes están en contra son los evangélicos: alrededor de 62% se opone a la pena de muerte. Otra de las creencias polémicas es la que sostiene que “hay que controlar la inmigración” en el país con un 70% de aprobación del cual la mayoría es católico (76%) y casi en igual proporción, evangélico; sin embargo, los “sin religión” también están de acuerdo en su mayoría porque un 42% se opone. La despenalización del aborto estaría permitida en casos de malformación, abuso sexual o peligro de vida para la mitad de la población, porcentaje primordialmente católico y evangélico, aunque también, de esa mitad un 30 por ciento es “sin religión”. La postura que sostiene que es un derecho de los cuerpos gestantes decidir continuar o no con el embarazo (representada por un 27% de los encuestados), está mayoritariamente compuesta por personas “sin religión”. Este posicionamiento aumentó 13 puntos en los últimos diez años. En cuanto a la tercera posición frente al aborto que cree que debería estar prohibido siempre, los evangélicos son la mayoría de este 18% que reivindica la pena. Relacionado al análisis de género, el tipo de familia patriarcal como único modelo válido es rechazado por la mayoría: 61% -cuya mayoría son los “sin religión” aunque también hay muchos católicos- aprueba el matrimonio entre personas del mismo género y la adopción de niños. En el otro extremo, una minoría del 24% cree que la mujer debería quedarse a cargo del cuidado de sus hijos, el 35% apoya que el matrimonio sea solamente válido entre hombres y mujeres, y sólo el 9% piensa que el hombre debe ser el jefe del hogar. El grupo que reivindica mayoritariamente estas últimas tres creencias es el evangélico.

Otro de los hallazgos fue que, a diferencia de hace diez años, cuando quienes apoyaban la financiación estatal de la religión eran mayoría, hoy no lo son. Históricamente el Estado argentino financió el culto católico apostólico romano y otras religiones disputaron esta preferencia. En 2008, 51% estaba a favor de financiar la religión, mientras que hoy esa mayoría (59%) cree que no se debería subvencionar el culto.

Corriente Federal de Trabajadores convoca a San Cayetano, en protesta de las politicas del Gobireno Nacional. Plaza de Mayo-CABA . 7 de agosto del 2017. Fotos Ana Laura Martín Rodríguez. ANCCOM

Mallimaci recomienda la lectura del número de la revista del Conicet “Sociedad y Religión” en el cual Peter Berger, co autor de ‘La Construcción Social de la Realidad» (Berger y Luckmann), escribió sobre la Modernidad: “‘¡Qué equivocado estaba al pensar que la secularización era la desaparición de la religión!’ dice Berger porque para él, es más bien la transformación del vínculo entre lo religioso, las creencias y la sociedad. Hay cada vez más distintas formas de creer, más pluralidad”. Efectivamente es así: en la Argentina de 1947 casi el 94% de los censados eran católicos, y hoy son 63% que se concentran en el Noroeste. En esta región también hay evangélicos, pero los hay en mayor cantidad en la Patagonia y el Noreste. Los “sin religión” predominan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la Patagonia. ¿Cómo será el devenir de este mapa en las próximas décadas? Aunque durante mucho tiempo se esperó que los cientistas sociales predijeran el futuro, el equipo del CONICET describe con datos propios las subjetividades que conviven hoy en la Argentina.

Dic 17, 2019 | DDHH, Novedades

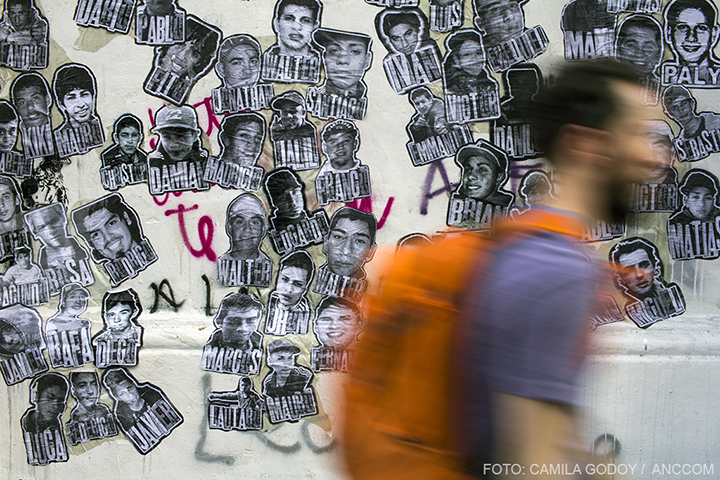

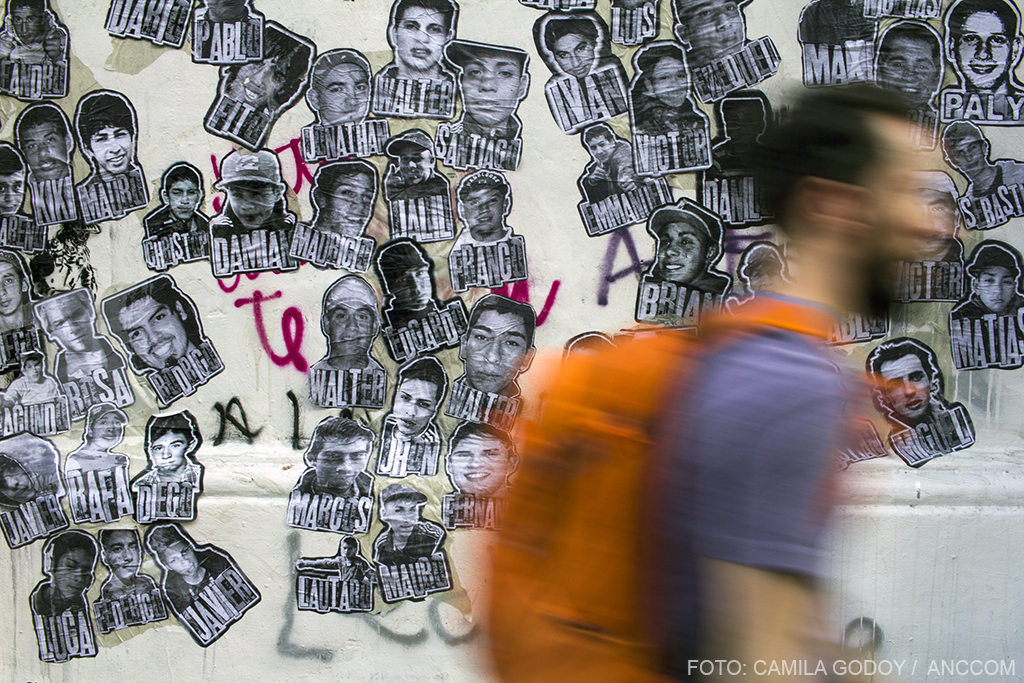

Cambiemos es responsable del 26% de las muertes por represión estatal que acontecieron desde 1983.

Se cumple una semana del traspaso presidencial y los datos de la gestión de Mauricio Macri son desalentadores, no solo en el ámbito económico. El Informe Anual de la Situación Represiva 2019 presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional ( CORREPI) demuestra que el gobierno de la alianza Cambiemos tiene el triste récord de ser el más represor de la historia democrática, ya que en estos últimos cuatro años, el aparato represivo del Estado asesinó una persona cada 19 horas. Es el promedio que da 1.833 personas asesinadas en 1.435 días de gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de noviembre de este año, que es la fecha en la que se cerró el informe.

Bajo la administración macrista, el número total de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en 1983 alcanzó los 7.093 casos. La política de seguridad a cargo de Patricia Bullrich y el aval oficial al gatillo fácil con la “doctrina Chocobar” determinó el gobierno con más muertes a manos de la represión estatal en 36 años de democracia ininterrumpida. En sus primeros 21 días de gobierno, año 2015, sumó 50 casos, en 2016 fueron 443, durante el año siguiente el número se elevó a 451 y en 2018 se registró el pico más alto, 489. Y en el último año de mandato, los casos contabilizados fueron 401, aunque pueden elevarse en el informe del año próximo, ya que el conteo finalizó antes de fin de año y faltan datos oficiales.

María del Carmen Verdú, abogada y titular de CORREPI, habla de un “legado criminal” que deja Macri. “Confirmamos aquello que decíamos hace cuatro años, íbamos a enfrentar una etapa signada por el ajuste y la represión, nunca imaginamos el nivel de profundización al que iban a llegar. Por eso, sin ninguna duda estamos felices que Macri se haya ido, con Bullrich y su banda”, aseguró, aunque se mantiene preocupada por el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad.

Desde 1983, murieron 7.093 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El archivo que presentó CORREPI, que se actualiza cada año, se realizó por primera vez en 1996 como respuesta a las declaraciones del ex presidente Carlos Menem ante las denuncias por violencia policial, donde negaba el gatillo fácil y afirmaba que lo que había era “noticia fácil”. También su Ministro del Interior, Carlos Corach, negaba los casos y exigía listas con los nombres de las víctimas. Aquel primer listado que presentaron incluía 262 nombres desde 1983.

Las estadísticas confirman al gobierno macrista como el más represor ya que es el responsable del 26% de muertos en cuatro años, superando a la gestión de Cristina Fernández que alcanza un 37%, pero en ocho años. La cifra que deja la administración saliente, 1.833 asesinados por la represión estatal, da un promedio de 1,28 muertos por día.

Durante la gestión Cambiemos, la mayoría de las muertes ocurrieron en cárceles, patrulleros y comisarías, casi un 60%, seguido por el gatillo fácil con el 27% y en tercer lugar, las producidas en situaciones intrafuerza o intrafamiliar que registran casi un 10%. Más atrás quedan las ocurridas en otras circunstancias, donde no se sabe lo que pasó, como consecuencia de otros delitos o causas truchas y en movilizaciones, con 49, 17 y 4 casos respectivamente. Dentro de la última categoría, muertos en protestas sociales, aparecen los nombres de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez y Rodolfo Orellana, asesinados en Chubut, Río Negro, Chaco y Buenos Aires.

Las provincias con mayor represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza.

Las provincias donde más se aplica la represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza, con índices similares, de acuerdo a la cantidad de casos en relación a la población de cada provincia. Si solo se toman en cuenta los casos por provincias, Buenos Aires lidera ampliamente con un 52%. Aunque las policías provinciales y los servicios penitenciarios son responsables de más del 85% de los asesinatos, la Policía de la Ciudad también posee números preocupantes. En casi tres años de existencia, fueron responsables de 68 muertes, un promedio de dos personas por mes.

Ante este panorama desolador, desde CORREPI proponen al nuevo gobierno de Alberto Fernández una serie de medidas a implementar que, como sostiene Verdú, “se pueden hacer”. La derogación de la resolución 956/18 que habilita el uso del arma reglamentaria en cualquier circunstancia, terminar con los programas de reconocimiento facial, derogar la resolución 845/18 que masifica la intercepción y detención de personas en las estaciones de trenes, acabar con la provisión gratuita por parte del estado de defensa penal a miembros de fuerzas de seguridad y poner fin al Servicio Cívico Voluntario en Valores de Gendarmería. “La Negra”, como la llaman a la abogada en su organización, destacó del discurso presidencial el día de la asunción que es la primera vez que un presidente reconoce que existe el gatillo fácil, aunque el mérito le pertenece “a los compañeros y compañeras que pusieron el gatillo fácil en la agenda política”.