May 23, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar

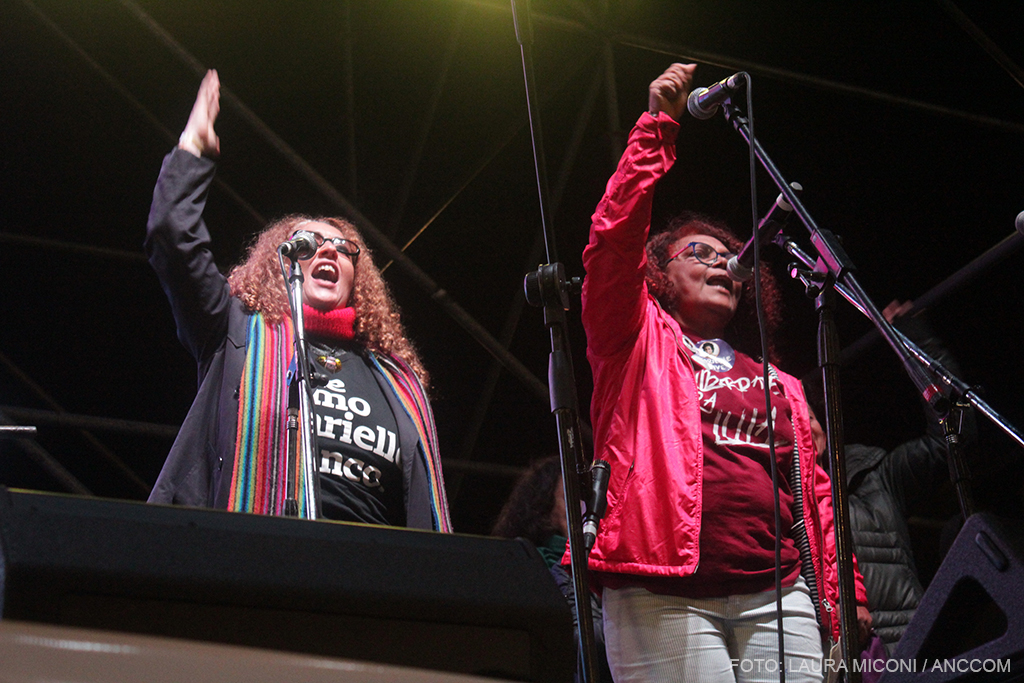

Liliana Herrero, Juan Falú, Sudor Marika, Las Taradas y Juana Molina le pusieron calor y música a la fría noche de sábado. El festival, organizado por medios alternativos de Argentina y Brasil con la colaboración de organizaciones populares, se llenó pronto con los carteles de “Lula libre” y “Marielle vive”, más tarde sonaron los cantitos contra Macri y luego fue el momento de miles de bocas abiertas de par en par para la foto del grito poderoso de la noche.

Bajo la consigna “Latinoamérica en emergencia”, la plaza fue el reflejo de las problemáticas que cruzan a los dos países: el endeudamiento, la violencia institucional, el debilitamiento de la democracia y el avasallamiento de derechos civiles. “Hay una avanzada oligárquica importante, un mapa en el continente donde el neoliberalismo va poniendo sus fichas. En Brasil fueron a fondo y han puesto en prisión al único que puede poner freno a los grupos concentrados de poder”, afirmó Rafael Klejzer, referente del movimiento popular La Dignidad (MPLD).

El festival, al que asistieron unas 20 mil personas, contó con la presencia de artistas, referentes políticos y organizaciones populares.

Mientras tanto, en Curitiba, frente a la sede de la Policía Federal donde permanece detenido el ex mandatario brasileño, continúa la vigilia popular y hasta allí, gracias a las redes, llegaron las voces e imágenes del festival en Buenos Aires. Rogerio Tomaz, coordinador de Comunicación del Partido de los Trabajadores de la Cámara baja de Brasil, presente en la plaza, detalló que hay entre 500 y 600 personas acampando provenientes de distintos estados. “Casi todos los días hay algún tipo de ataque, ya sean ofensas verbales o agresiones físicas. Nos tiran piedras y hasta hemos sufrido dos ataques armados donde un compañero resultó herido de gravedad pero ya está fuera de peligro. Aguantamos, no nos iremos hasta que Lula salga en libertad”, declaró.

Mídia Ninja, medio brasileño independiente y autogestionado, participó activamente de la organización de Lula Festiva. Oliver Kornblihtt, uno de sus integrantes, se refirió a la Casa de la Democracia que instalaron en Curitiba, un espacio autofinanciado que alberga a periodistas y activistas que viajan de todo el mundo para cubrir la vigilia. “Hay mucha circulación, días en que llegamos a ser 70 personas trabajando. Se realizan debates, proyecciones, hay una sala de coworking con equipos de edición e Internet. Transmitimos en vivo todos los días a las nueve de la mañana el simbólico buenos días Lula y publicamos lo que sucede durante cada jornada”, explicó.

Las imágenes del evento llegaron, gracias a las redes, hasta Curitiba.

El otro reclamo fuerte del festival fue el de verdad y justicia por el asesinato de la concejala feminista Marielle Franco, de 38 años, el pasado 14 de marzo en Río de Janeiro. “Lo de Marielle podría haber pasado en otro momento como un asesinato más de una mujer negra y, sin embargo, se transformó en un símbolo. Lo que los asesinos han querido eliminar no lo han conseguido, porque como todos los símbolos Marielle se siembra en lucha y en rebeldía”, reflexionó la periodista Liliana Daunes después de la lectura de uno de los manifiestos de la noche. “No queremos ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”, sintetizó.

Una de las fundadoras del colectivo Ni una menos, Cecilia Palmeiro, dejó en claro que en estos casos el disciplinamiento funciona a la inversa ya que “matando a Marielle la convirtieron en un ícono para el mundo de la resistencia de las feministas, negras, lesbianas y faveladas. Renueva el compromiso con la lucha y nos muestra que nuestros cuerpos están en peligro y si no nos organizamos nos van a matar de a una”.

“Latinoamérica en emergencia” fue la consigna central del festival.

Sentada desde temprano en la segunda fila frente al escenario, Analba Brazao Texeira, referente del movimiento Articulación de Mujeres Brasileras (AMB), sostuvo: “El golpe en Brasil fue un golpe patriarcal y racista que fomenta y profundiza actualmente el odio de clase, a las personas negras y a las mujeres. La sociedad brasileña es muy machista y homofóbica, no soporta la resistencia y búsqueda de autonomía de las mujeres. Esa era una de las luchas diarias de Marielle”. También subrayó su preocupación por la asesora de prensa de Marielle, única sobreviviente de la balacera, quien tras prestar declaración para la reconstrucción del hecho debió exiliarse del país ya que su seguridad no estaba garantizada.

El pedido de verdad y justicia por el asesinato de Marielle Franco sonó fuerte en la plaza.

Luego de cantar acompañada por el guitarrista Juan Falú, Liliana Herrero, en diálogo con ANCCOM, expresó: “Si bien es un momento abismal en Argentina y Latinoamérica, estoy convencida que el arte y la música son una promesa de comunidad libre e independiente y en eso la política debería copiarnos un poco”. Se sumó a la conversación Silvia León, secretaria de Organización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien reivindicó el papel de las mujeres dentro de las estructuras sindicales, históricamente machistas. “Para que dejen de ser patriarcales debe conformarse un espíritu democrático y participativo que incluya la mirada de la mujer y nuestras formas de forjar alianzas y tomar decisiones”, remarcó.

Las siempre emotivas palabras de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, y las canciones de Juana Molina cerraron el festival. El grito “¡Marielle vive y queremos a Lula libre!” retumbó un buen rato, quizás con la esperanza de que se escuche en toda Latinoamérica.

May 23, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

Somnyama Ngonyama se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) hasta este domingo.

Somnyama Ngonyama significa en zulú “¡Salve, oscura leona!” y así se titula la exhibición de esta artista, que nació en Umlazi, Durban en 1972. La fotógrafa vive y trabaja en la ciudad de Johannesburgo, se llama a sí misma activista visual y está comprometida con la causa de la comunidad LGBTQ. Vía e-mail, Muholi le señala a ANCCOM sobre este primer contacto con Argentina: “Fui invitada para exponer las fotografías de Somnyama Ngonyama. Esta es una exhibición itinerante y estuvo recientemente expuesta en Suiza, Suecia y Reino Unido”. La sudafricana no descarta repetir la experiencia en estas latitudes: “Si me dan la oportunidad exhibiré futuros proyectos también asociados a los temas de raza, género y sexualidades” y agrega que actualmente se encuentra en Filadelfia, Estados Unidos, trabajando en colaboración con un proyecto visual en el Women’s Mobile Museum, junto al Philadelphia Photo Art Center.

Las obras que se exhiben en Buenos Aires forman parte de un proyecto que comenzó en 2012 pero que sigue actualizándose. En los trabajos expuestos, la artista se autorretrata y pone en evidencia su propia historia, su condición de mujer, su negritud y la historia de su país. A través de su trabajo destaca que el apartheid no es cosa del pasado y las imágenes son tan bellas como políticas.

Las fotografías interpelan al espectador, lo retan a sostener la mirada.

La muestra llegó a nuestro país de la mano de la directora del museo, Victoria Noorthorn, que ya venía siguiendo el trabajo de la activista en el exterior. La curadora de la muestra, Sofía Dourron, cuenta que lo que más tiempo llevó fue investigar el abundante trabajo de Muholi. “Lo que hicimos fue estudiar en profundidad el proyecto completo para hacer una pequeña selección y también entender el universo de estas imágenes que es muy complejo. A primera vista parece que no, pero cada elemento que aparece en las fotos está seleccionado muy cuidadosamente por Zanele, con un propósito muy específico”. Además aclara que la denuncia también refiere a la propia experiencia de la artista: “Por lo general son una reacción a un evento social, crimen de odio o bien una situación personal de discriminación. Una situación que refleje su condición de mujer negra y lesbiana en el mundo”.

Las obras que se exponen en MAMBA forman parte de un proyecto que comenzó en 2012 y sigue actualizándose.

Dourron detalla: “Durante muchísimos años retrató a la comunidad LGBT sudafricana por ser particularmente invisibilizada y su objetivo era dejar un registro de una comunidad que había sido borrada. En 2012 decidió dar vuelta a cámara sobre su propio cuerpo. El autorretrato se convirtió en una herramienta muy importante”.

Sobre un fondo blanco inmaculado el protagonismo lo tienen las fotografías que no sólo se hacen visibles sino que observan al espectador, lo retan a sostener la mirada, lo interpelan y cumplen finalmente con su misión: aparecen en el espacio público voces que no fueron escuchadas.

El trabajo de la curadora está alineado con las problemáticas que se repiten tanto a nivel internacional como en nuestro país. “A mí, lo que me interesaba era entender un poco cómo es la comunidad de afrodescendiente o la actual comunidad afroamericana residente en Argentina. Y cómo se vive acá también no sólo la discriminación sino el borramiento cultural”, dice Dourron.

Somnyama Ngonyama es una exhibición itinerante que ya recorrió varios países.

Mar Díaz es una visitante más entre las miles personas que desfilaron por el MAMBA. “No es una obra que circule en Buenos Aires y por eso creo que tiene un peso importante. Yo me reconozco afrodescendiente y me parece que es importante porque interpela a los argentinos contra el mito de que en el país no hay negros. Tiene que ver con la construcción de identidad del país. El objetivo del artista lo logra con el tamaño de las imágenes, con las miradas”, cuenta.

Por otro lado, Guillermo, otro visitante, dice: “Entré virgen, porque no tengo idea de esto pero algunas imágenes me parecieron inquietantes”. Muy cerca de él, Melisa indica: “Me gustó mucho porque hay una composición muy cuidada y hay mucha complicidad con el receptor de la imagen”.

Zanele Muholi logra en el autorretrato exhibir su propia historia y la de su país.

Como es habitual, al museo también lo recorren extranjeros que se sintieron convocados por la problemática con la que ella trabaja: “Fantástica. Especialmente la forma que busca las miradas de las mujeres. En cada mirada tienes un mensaje distinto. Los capturó muy bien. Debería ir a Brasil también”, afirma Laura, una turista brasileña. “Muy impactante. Quedé realmente impresionado. La belleza y la fuerza del trabajo. La composición y el contraste. Demuestra lo difícil que es ser lesbiana y negra. Lo mismo pasa en Brasil”, reconoce por su parte Sergio, también del país vecino.

La muestra se puede visitar en Avenida San Juan 350 hasta este domingo. Quienes visiten esta exposición también podrán recorrer las salas donde se exhiben actualmente las obras de Tomás Saraceno: “Cómo atrapar el universo en una telaraña”, Alberto Goldenstein: “La materia entre los bordes. Fotografías 1982-2018” y el Archivo Aldo Sessa “1958-2018: 60 años de imágenes”.

May 18, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar

La Marcha de antorchas convocó a docentes, investigadores y estudiantes de todo el país.

Eran las cinco y media de la tarde cuando la comunidad universitaria empezó a tomar la calle. La multitudinaria “Marcha de antorchas” convocó ayer a docentes, investigadores y estudiantes de todo el país bajo un mismo lema: la defensa de la educación pública y el salario docente. La movilización -preludio de la Marcha Federal convocada para la semana próxima- fue motorizada por las federaciones gremiales docentes Conadu y Conadu Histórica, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), junto a las agrupaciones de cientifícos y centros de estudiantes de todo el país.

La protesta se gestó ante el rechazo de la propuesta del gobierno de un aumento salarial a los profesores universitarios de un 15% abonable en cuatro cuotas y sin aplicación de cláusula gatillo. Los gremios exigen un 25% de aumento y aplicación de cláusula gatillo.

En ese contexto, la masiva movilización de este jueves quedó ampliada a una dura crítica a la política económica oficial, los tarifazos y las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En diálogo con ANCCOM, el secretario general de CONADU, Carlos De Feo, comentó que “la protesta no es únicamente por el salario ni por el presupuesto sino por una Universidad inclusiva y democrática que hoy, desde el gobierno, se pretende transformar en elitista y para pocos”. Además, advirtió la preocupación de la comunidad educativa por la vuelta al FMI. “Ya conocemos las consecuencias de esto, sabemos que se viene más ajuste en el Estado y que va a impactar fuertemente en las universidades”, anticipó.

Las antorchas se hicieron visibles cuando empezaba a anochecer.

La movilización hacia la Plaza de Mayo se mezcló en un tramo con el reclamo convocado por movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos en rechazo al acuerdo con el FMI. Alrededor de las 18:00, docentes, estudiantes e investigadores -y también algunos dirigentes políticos- comenzaron a avanzar lentamente detrás de una bandera que rezaba “en defensa de la Universidad pública”. Media hora después, cuando ya empezaba a anochecer, se encendieron las primeras antorchas, muchas de ellas fabricadas en caña y con un mechero. Otras, portadas por estudiantes y autoconvocados, eran más improvisadas: una vela y una botella cortada, una latita con aceite en un palo, un tachito con una vela en el medio. Las banderas gremiales, los carteles, la música del camión que sirvió de palco para el acto de cierre, algunos bombos y pirotecnia acompañaron el camino. En los carteles se veían varias caras: el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el ex titular de Economía, Domingo Cavallo; el presidente Mauricio Macri; y de la cara visible del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. La presencia policial fue escasa y se concentró en el ordenamiento del tránsito.

A las 19:00 el camión llegó frente a la Plaza de Mayo junto al Cabildo, y el acto comenzó con el Himno Nacional Argentino. Antes de que hablaran los referentes sindicales, la marcha entera gritó a coro y varias veces “viva la Patria, viva la Universidad, viva la educación pública” y “Patria sí, colonia no”.

La movilización se amplió a una dura crítica a la política económica oficial, los tarifazos y las negociaciones con el FMI.

Los oradores fueron Roberto Baradel, secretario adjunto de CTERA; Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU Histórica; Alejandra Lopez, secretaria general de SADOP; Ricardo Mozzi, paritario de FAGDUT, y De Feo. Todos manifestaron un efusivo rechazo a las políticas del gobierno, cuestionaron con énfasis las negociaciones con el FMI, e hicieron hincapié en la necesidad de la lucha “en conjunto” de toda la comunidad educativa.

“Tenemos que defender la educación pública y luchar por paritarias sin techo, pero también por la inversión educativa y el financiamiento. El acuerdo con el FMI es menos educación y más pobreza. Y por eso lo rechazamos”, subrayó Baradel.

Las banderas, los carteles y las antorchas se alzaron en defensa de la educación pública.

Unas horas antes de la protesta, el gobierno anunció un aumento del 5 por ciento a cuenta de los futuros incrementos que se definan en la negociación salarial. La Conadu cuestionó la medida por “unilateral”.

El acto finalizó con una desconcentración pacífica. Para las 20:30, la columna principal ya se había disuelto, pero algunas de las muchas antorchas se resistían a apagarse.

May 18, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo

Los trabajadores de Télam se reunieron ayer en la sede de Belgrano 347 para realizar una Asamblea General. Los ataques hacia el personal y el acotamiento del servicio en las últimas semanas dieron lugar a que se organicen para resistir ante la hipótesis de una liquidación de la empresa. Si el Directorio no revierte la situación, dicen, tomarán medidas de fuerza.

La agencia de noticias Télam fue fundada en 1945.

Los episodios de censura directa en la agencia se fueron multiplicando. “Recolectamos más de 50 casos de cables que nunca fueron publicados, en secciones blandas que se supone que no hay demasiados temas conflictivos para la línea editorial del Gobierno”, dijo Mariano, uno de los primeros trabajadores en exponer durante la asamblea.

La reconversión de textos se ha vuelto una práctica cotidiana incluso en secciones como Cultura y Espectáculos. Pero la situación de malversación informativa se ve ahora agravada con la eliminación y bloqueo del material directamente por el editor de texto. Tal fue el caso de la nota sobre la revocatoria judicial al sobreseimiento del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, en una causa por fraude en la compra de hectáreas para un parque nacional. El artículo salió al servicio un día después, presionado por la denuncia de los trabajadores, pero quedando sin efecto dado que ya había pasado por todos los medios nacionales.

“Preferimos seguir profundizando la denuncia pública del acotamiento de los contenidos porque estamos convencidos de que la defensa de nuestros puestos de trabajo también se hace demostrándole y contándole a la sociedad la misión de nuestra tarea, que es la defensa del derecho humano a la comunicación”, concluyó Mariano.

Otro de los puntos clave del debate fue el agotamiento y desecho de contenidos. Por un lado, se cerró la sección Reporte Nacional, que era de suma utilidad para los medios del interior, e incluso había logrado éxito comercial. Asimismo, sus suplementos Tecnológico, Deportivo, Para Chicos y Literatura fueron arrasados luego de 366 ediciones. “Tengo la sensación que en las últimas asambleas hay un clima de velorio –exclamó con pesar otro compañero-. No hacemos más que velar a Reportes Nacionales que se murió, a Publicidad que no tiene más trabajo, a los colaboradores de Cultura, a los colaboradores de Historietas Nacionales…Perdimos todo”.

Si bien los miembros de las áreas eliminadas son reubicados en otras, los puestos en su esencia se pierden. Un trabajador de Infografía agregó: “Es como si hubiéramos puesto una cámara fija panorámica hacia el séptimo piso. Hace meses estaba lleno de compañeros; cuatro, cinco líneas de escritorios llenos de computadoras, y hoy somos tres compañeros trabajando ahí. Es elocuente de lo que está haciendo Télam con nosotros. Esos puestos no se recuperan aunque los reubiquen. Y en algunas secciones se va a dar un sobredimensionamiento de gente que no va a tener nada que hacer, porque los cables se reducen, las coberturas se reducen, las investigaciones se reducen. Entonces la empresa un día va a decir ‘Bueno en esta sección sobran cinco, no tenemos donde más ubicarlos. Fuera’”.

Por otro lado, también está en vilo el archivo sobre los juicios de Lesa Humanidad. Los trabajadores no confían en que la agencia sea garante del material documental. En Infojus (Sistema Argentino de Información Jurídica) el archivo se preservó porque los periodistas y fotógrafos realizaron un back-up propio y lo subieron a la web o cedieron a agencias. “Lo de Derechos Humanos se puede ceder a organismos; el de Reporte Nacional se puede subir a las bibliotecas, o las hemerotecas que hay en el país. Pero la tarea de defensa del archivo tiene que ser una cosa de este colectivo. Lo tenemos que hacer nosotros”, propuso un trabajador del sector de Infografía.

En el último año, se decidió el cierre de cinco secciones informativas.

A esta serie de hechos se suma el caso específico de Marcelo Bartolomé, quien recibió una sanción sin goce de sueldo por haberse negado a infringir el Estatuto Profesional. El área de Audiovisuales funciona con sus cronistas, camarógrafos y editores, que trabajan con material propio. En cuanto al material de terceros, por un lado Télam tiene convenios con otras agencias para hacer uso de éstos; y por otra parte edita videos de organismos públicos, pero siempre aclarando las fuentes. Al margen de estas modalidades, no puede adjudicarse material ajeno. En el marco de una entrevista a Michelle Bachelet hecha por un redactor corresponsal de Télam en Chile, Bartolomé se negó a editar la filmación porque quien grabó el video no era del equipo de esta agencia. Ergo, hubiese violado el convenio. “El material salió al servicio –explicó Bartolomé-. Lo editó un jefe bajo su propia responsabilidad. Esto dio lugar a la apertura de un sumario, de una investigación. Tuve que ir a declarar, yo y otros compañeros. Eso fue en enero. La semana pasada me comunican a mí individualmente que me suspendieron”. Para él, esto es otra medida de disciplinamiento de los trabajadores: “La advertencia de ‘cuidado con lo que hacen, porque si no te tiramos por la cabeza con tal o cual sanción’”.

Todos coinciden en que para dar la lucha, deben unirse independientemente del sindicato de Prensa al que pertenezca cada uno. “La buena voluntad, la disposición al diálogo, la permanente vocación de ir a discutir las cosas tiene sentido cuando del otro lado tenés respuestas –señaló Bartolomé-. Pero lo que recibimos es agresividad. La agresividad no es solo poner una sanción. Vaciar una sección, dejar sin laburo a los compañeros, cerrar el Reporte, hacer desaparecer los suplementos… Eso también es agresión. Entonces creo que el tiempo de la discusión, de la buena voluntad, se terminó. Lo que se tiene que organizar ahora es un plan de lucha que ponga trabas al avance de estos facinerosos. Y además, cuentan con la colaboración de facinerositos que por un sueldito, un carguito, o una sección mejor, colaboran en este desastre que están haciendo en la agencia”.

Los trabajadores acordaron una nueva asamblea para el próximo jueves en la sede de Bolívar 531. En el plazo que hay antes de la reunión, apelarán al Directorio para que revierta la situación, y realizarán batucadas en ambos edificios para incentivar la concurrencia.

May 17, 2018 | Géneros, Novedades, Te puede interesar

El acusado, Gabriel Marino.

“Tenemos que probar que matar a Diana Sacayán además de ser un delito es un travesticidio”, dijo Luciana Sánchez, abogada que representa a la familia de la víctima, quien pidió prisión perpetua para el acusado, Gabriel Marino. Este lunes 14 de mayo, a las 11, inició la instancia de alegatos en el juicio que investiga el asesinato de la activista trans. Es la primera vez que se usa la palabra travesticidio en los Tribunales.

Una sala repleta. La octava audiencia que se realizó en el Tribunal Oral Criminal Nº 4 fue transmitida en vivo en uno de los pasillos del sexto piso de Tribunales. Entre los presentes estuvieron la familia de Diana; su abogada Luciana Sánchez y Juan Carlos Kassargian y Andrea Bruj en representación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), incorporado también como querella. También presenció la audiencia Marino, junto a su defensor público oficial Lucas Tassara.

Sánchez pronunció un extenso alegato que se extendió durante varias horas. Primero reconstruyó la llegada de Marino al edificio y describió el crimen con mucha precisión. “Para que no haya más que certeza –dijo- respecto a que él fue la persona que asesinó a Diana Sacayán esa madrugada en su departamento. En el debate fue probado que Marino conocía a Diana y sabía dónde vivía”. Y continuó: “Marino llegó en el colectivo 132 hasta Plaza Flores, se bajó y fue caminando hasta la puerta del edificio de Diana. Este relato que hago no es caprichoso, sino porque nosotros sabemos y tenemos toda esta información. Tengo una filmación del local de Grisino de Rivadavia 6757 que filma a Marino cuando baja del colectivo y se va caminando por la misma vereda de la casa de Diana”.

Diana Sacayán fue asesinada el 13 de octubre de 2015.

“Tengo el informe de SUBE -prosiguió- que certifica que vino en colectivo, tengo la cámara de Grisino que constata que estaba caminando hacia el departamento y se acercó hasta 10 metros del mismo, y después de eso tengo la declaración de Daniel Vázquez que dice que lo vio entrar». A partir de allí, Sánchez se lanzó sobre la idea de travesticidio, su ausencia como figura penal, y la necesidad de que exista.

“Para llegar hasta acá hoy –sostuvo la abogada-, hemos tenido un enorme esfuerzo, que va mucho más allá de sostener la prueba de la acusación, va mucho más allá de desvirtuar el estado de inocencia del imputado. Este esfuerzo consiste en que tenemos que probar, además, la inocencia de la víctima, tenemos que probar el valor que tuvo su vida, la complejidad que tuvo su existencia. Tenemos que probar que haber matado a Diana Sacayán es un delito, que es un hecho que tiene que estar sancionado por matar a una travesti defensora de Derechos Humanos. Tenemos que probar que matar a Diana Sacayán además de ser un delito es un travesticidio. Tenemos que probar que Diana es mujer, por lo que estamos pidiendo que se condene a Gabriel David Marino, o mejor dicho tenemos que probar que Diana no es varón, o mejor dicho, la ley tiene que reconocer que Diana es travesti.”

Una de las dificultades que encontró la querella en este juicio fue la calificación del crimen como un travesticidio. “La norma existe pero es completamente invisibilizada. De hecho, desde que se sancionó en 2012, no hubo una sola condena, ni siquiera un intento que usara esta calificación penal”, subrayó Sánchez.

Solo en 2016, hubo al menos 16 travesticidios.

La abogada representante de la familia resaltó que el protocolo o guía de acción para las fuerzas policiales en la investigación de muertes de mujeres o personas con identidad de género femenino fue llevado a cabo de manera idónea al momento de recoger pruebas en la escena del crimen, y concluyó con que Diana fue “masacrada antes de cumplir 40 años y que cada mes hay por lo menos un travesticidio.”

En la audiencia anterior, el imputado había pedido «justicia por Diana Sacayán» y aseguró que él no la había matado.

El Tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes 21 de mayo a las 9.30 en el que se reanudará el juicio con el alegato de la otra querella, la que representa al INADI. Luego, el 24 de mayo será el turno para el fiscal Ariel Yapur y el 7 de junio para la defensa.

“Muchas compañeras le dicen El juicio de las travas, porque hay muchas que mueren y su caso no llega a ningún lado. Las encuentran rotas y partidas en las cunetas y el hecho queda impune. Espero que se pueda caratular como un travesticidio y sea el inicio de una justicia que empiece a mirar y a dar voz a las compañeras travestis que han estado en los márgenes por el estado, por la justicia y por la sociedad”, dijo a ANCCOM María Laura Yacovino, psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

“A partir del día que la encontraron muerta hicimos el acompañamiento a las que después fueron testigos y a la familia. Fue un trabajo largo, intenso y necesario porque la idea de Dirección de Víctimas es generar un puente entre la justicia y las personas que la tienen que atravesar la situación como víctimas. Que las personas puedan estar informadas, acompañadas y que tengan caras de referencias amigables, formadas, humanas y con sensibilidad”, explicó Yacovino junto a Cristina Ochoa, trabajadora social de DOVIC.

Sacayán impulsó las leyes de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género y el cupo laboral trans.

Después de la audiencia, ya por la tarde, en Plaza Lavalle, frente a Tribunales y al son de tambores, la comisión #JusticiaPorDianaSacayán convocó a diferentes agrupaciones sociales a un festival de música para apoyar la causa.

Participaron las agrupaciones Bife, Sudor Marika y la artista travesti Susi Shock. Además de amigos y la familia de Diana Sacayán.

“Poner en valor estas diferencias y estas diversidades es lo que va a hacer que entre todas y todos se dé el resultado histórico que tanto estamos esperando, en nombre de nuestra compañera Diana Sacayán”, dijo en el escenario una de las compañeras travestis.

Antes de cantar, Susy Shock leyó una carta dirigida emotivamente a Diana Sacayán: “Por eso niña no te olvides que siempre tenemos a un opresor que está dispuesto a cagarnos la vida porque se sabe el rey de esta selva y nosotras sólo somos sus cebritas (…) En esta sociedad también hay jerarquías y clases sociales y nosotras somos las sucias, las enojadas, las descarcajadas, las vengativas, las hediondas, las alzadas y por suerte nunca estarás a la bajura nuestra”, decía en parte el texto.

Mirá la fotogalería del festival de música para apoyar la causa:

May 17, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

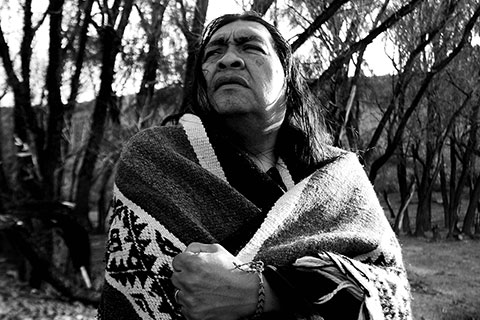

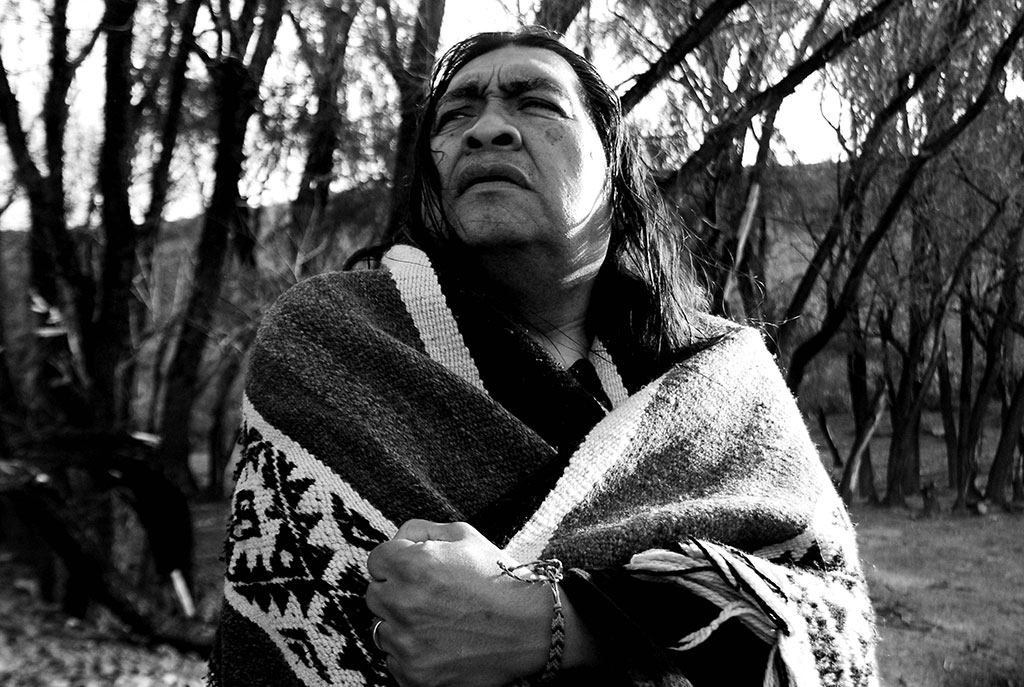

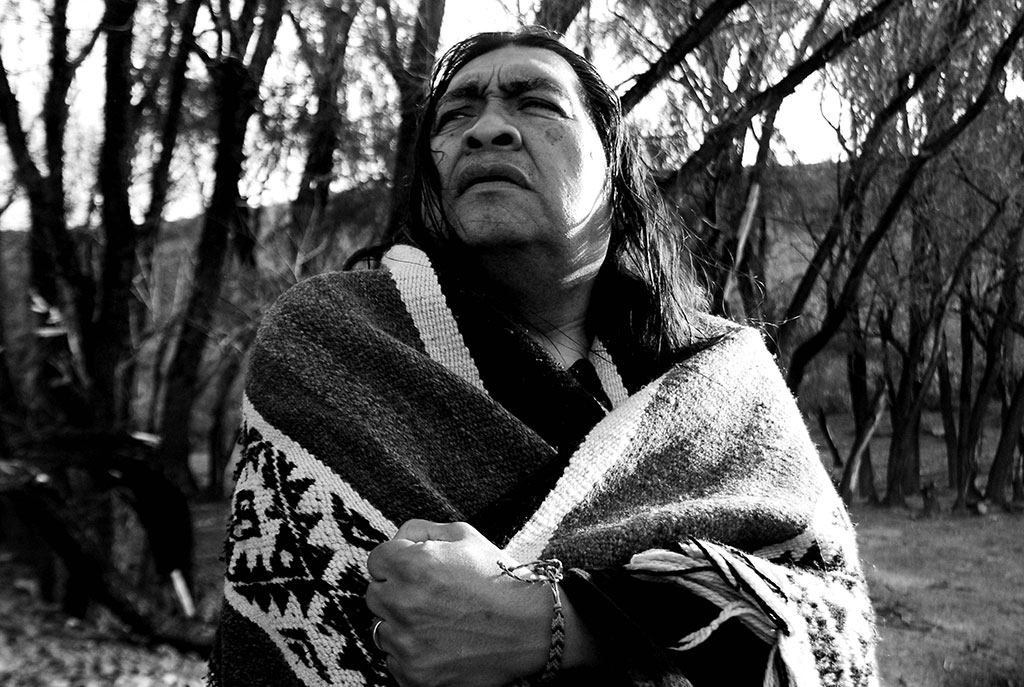

Dos propuestas musicales reivindican la cultura de los pueblos originarios en Buenos Aires. Rubén Patagonia encarna una de ellas y Che Joven, otra. El primero acumula un recorrido con la música de 50 años, en los que fusionó el folclore con la denuncia de las problemáticas sufridas por las comunidades nativas de este país. “Fundamentalmente el despojo, la discriminación, el olvido. Y en estos tiempos mucho más, porque se los quiere demonizar, como que están en un estado salvaje, que son los borrachos, los criminales, los que andan armados. Los grandes medios de difusión quieren borrar ese ser humano que cuenta con una cultura totalmente apegada a la Madre Tierra”, puntualiza Patagonia.“Lo esencial en esto es el compromiso real de que la canción, la poesía, la música sirvan para visibilizar la problemática actual de los pueblos originarios de toda Argentina”, agrega.

Rubén Patagonia, de origen tehuelche, lleva 50 años en el camino de la música.

“Yo no estoy en contra de la industrialización, de todo lo moderno, pero indudablemente en las comunidades, lejos de las grandes ciudades, uno puede vivir tranquilo, en paz”, remarca Patagonia, de origen tehuelche, nacido en Comodoro Rivadavia y radicado en Córdoba: “Hay una canción que seguramente la vamos a cantar,‘Crónicas de un niño mapuche’, que realmente ve las dos realidades, por un lado el Día del Niño de las grandes ciudades donde se va al shopping a comprar juguetes y los niños de las comunidades que sin tener ningún shopping juegan con lo que tienen en su entorno cosmográfico, no necesitan de plástico” explica.

La combinación de ambas propuestas artísticas tiene larga data. Los músicos ya se presentaron juntos en el pasado Festival de Cosquín. “En realidad venimos, poco a poco, juntándonos con Che Joven. Hay unión y afecto. Me da mucha fuerza para seguir adelante saber que este camino lo van a transitar ellos con un mensaje comprometido con la realidad que nos toca vivir”, dice Patagonia”. Y añade: “Ya estuvimos en Cosquín, estuvimos en el sur y tenemos afinidad en el mensaje y la música que hacemos.”

Che Joven, banda liderada por Pablo y Marino Coliqueo, tiene una trayectoria de 22 años en el ambiente de la música folclórica, y fusiona su sonido con influencias del rock y de otros estilos musicales. “Venimos de un seno familiar donde nuestro papá es de origen mapuche y nosotros nos sentimos mapuches también. Empezamos a mixturar nuestras raíces, lo que mamamos desde pequeños, con los colores del folclore. Eso es Che Joven, una fusión entre la música precolombina y la de las diferentes corrientes migratorias que han llegado a la Argentina”, cuenta Pablo.

Rubén Patagonia y Che Joven presentan su espectáculo, UlkanFolil-Raíz que Canta, el 19 de mayo en Niceto Club.

El grupo, originario de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, tiene éxito tanto dentro como fuera del país, y está organizando una gira por Latinoamérica que incluye Chile, Bolivia y Ecuador, además de otros proyectos. “Andamos en planes de salir al exterior a la brevedad, ya estuvimos trabajando con la embajada de Bolivia, ahora tenemos un encuentro con la embajada de Ecuador para también ampliar los horizontes de Che Joven y esperamos que este año se concrete lo que estamos anhelando con más fuerza, que es la gira por los países nórdicos, que ya estamos con un precontrato firmado y esperando nomás la confirmación de las fechas”, refiere Coliqueo.

Ambos hermanos trabajan juntos en la composición de la música y de las letras. Pablo también opina sobre la forma de trabajo que comparten con su hermano: “Es muy fuerte y es maravilloso porque implica lograr que una familia persevere en el tiempo, más allá de la música, más allá del arte, es una coloratura de un pueblo nativo que sigue por medio de dos personas gritando a los cuatro vientos ‘acá estamos’. Y en ese sentido los dos tenemos una convicción muy fuerte: no importa dónde cantemos, cantemos con todo, no importa si hay una persona o hay miles, cantemos con todo, no importa si tenemos un gran escenario con puesta de sonido y de luces o si estamos en el patio de una casa de alguien que nos invitó a comer un asado, cantemos con todo”.

Al hablar de su público, el integrante de Che Joven también confirma que su composición es amplia. “Por suerte la música que hacemos es una música que le gusta al que escucha folclore y le gusta al rockero, de hecho el año pasado hemos sido partícipes de varios festivales de rock y es muy intenso. En los conciertos que hemos dado nos hemos estado presentando en La Trastienda, y se ha llenado la sala con un público variado.” Este sábado 19, junto a Patagonia, tendrán una nueva oportunidad de reencontrarse con sus seguidores. Presentan su espectáculo UlkanFolil-Raíz que Canta, a las 21 en Niceto Club.

Rubén Patagonia fusiona el folclore con la denuncia de las problemáticas sufridas por los pueblos originarios.

![]()