May 9, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

La tercera edición de este espacio reúne doce editoriales.

Nuevo Barrio recibió gran aprobación por parte del público lector que concurre a la Feria, considerándolo uno de los espacios más diversos. En sus ediciones anteriores, al igual que en la de este año, la Fundación El Libro selecciona doce editoriales de la Argentina y el exterior que se postulan para obtener un stand asignado por la propia Feria, y que no solo les permite exponer sus títulos, sino también obtener cierto reconocimiento frente a las muchas editoriales ya instaladas. Se trata, además, de una oportunidad de exposición que, en la mayoría de los casos, las editoriales no podrían costear por su cuenta.

“Está buenísima la propuesta, porque permite exponer a muchos sellos que quizás no podrían costearse un espacio en la Feria. Permite mucha visibilidad y que la gente conozca los materiales, los autores, por ese lado es súper positivo. Y además compartir el espacio de Nuevo Barrio con otro montón de editoriales nacionales y de afuera, es muy interesante”, sostiene Gabriela Ballesi, asistente de la editorial La Luminosa, una de las seleccionadas este año.

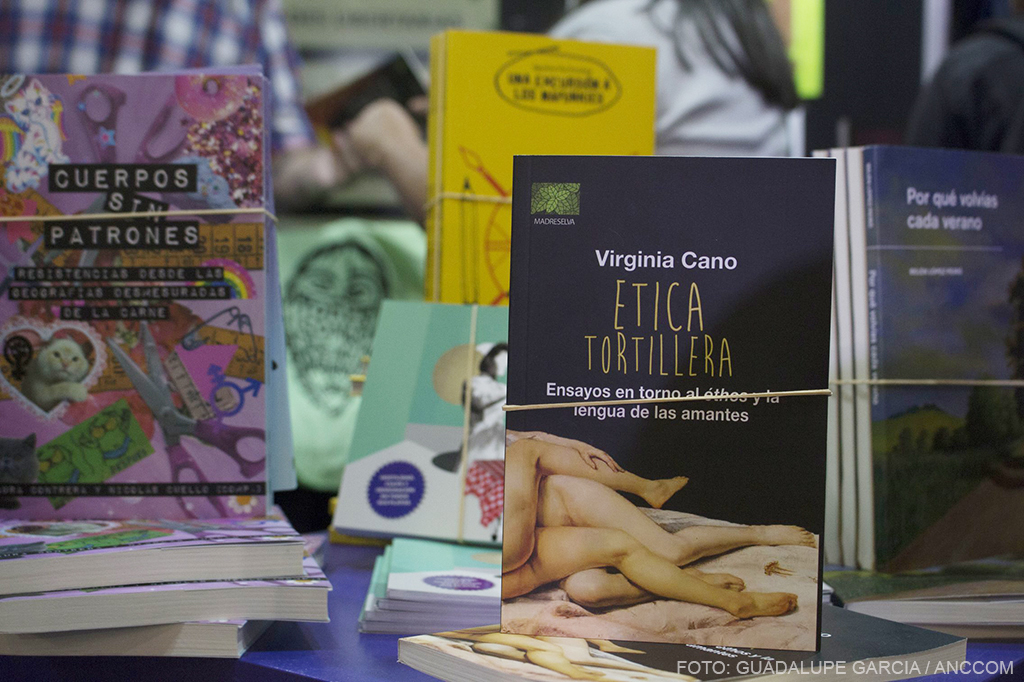

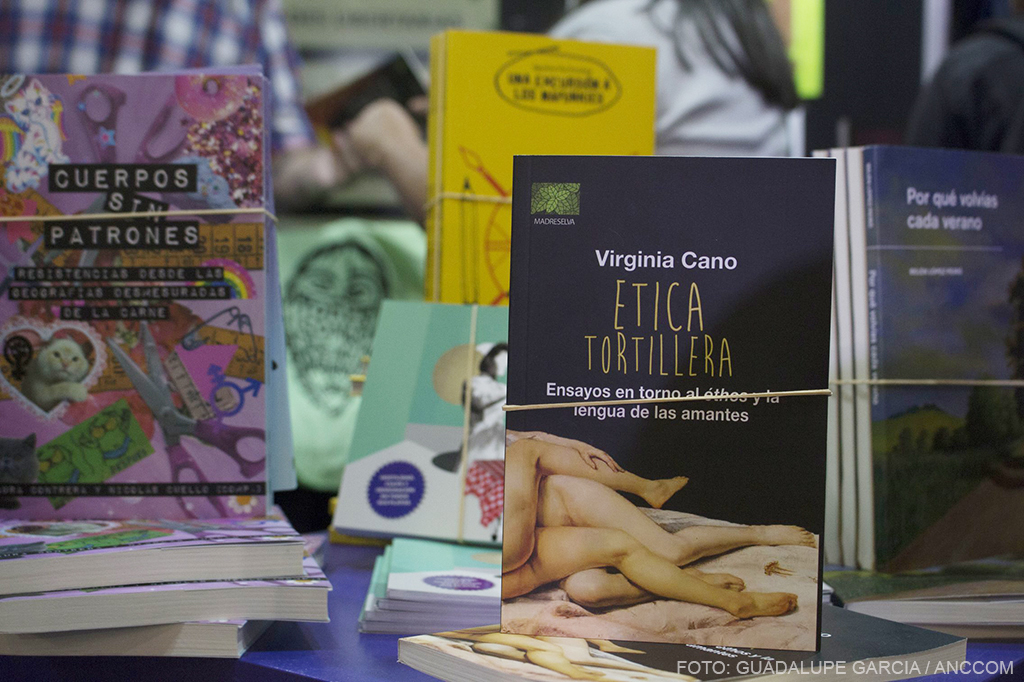

Además de un gran reconocimiento, participar de esta exposición facilita el acceso al público masivo que asiste a la Feria del Libro. Así lo plantea Sebastián Albarracín, perteneciente a la editorial Madreselva, quien sostiene que “lo más importante es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y exponer la cantidad de libros que tiene la editorial”. Madreselva se destaca por sus publicaciones relacionadas al feminismo, anarquismo, maternidades libertarias, infancias libres, identidades disidentes y la autogestión, entre otras.

Nuevo Barrio busca dar exposición a nuevos talentos y proyectos creativos.

Por otro lado, la importancia de que estas editoriales estén presentes radica en el hecho de que se siga fomentando la lectura. En este sentido, Hugo Montero, uno de los tres directores de la Editorial Sudestada, afirma: “Existe desde hace muchos años una crisis de lectura en nuestro país que podríamos sintetizar en que cada día se pierden más lectores, no hay ni siquiera un registro fiable de analfabetismo funcional, pero se trata de una pésima noticia que tiene que ver con otra crisis más estructural, relacionada con la educación y la cultura que consumimos. Para nosotros, como editorial, es imposible estar ajeno a estas crisis, que nos atraviesan y nos debilitan. Por eso mismo, cualquier chance de interpelar al potencial lector es siempre bienvenida, porque es un inicio para intentar dar esta batalla desigual y cotidiana”. Editorial Sudestada nació en 2001, en un panorama político, social y económico crítico. “Sudestada surge como revista independiente en medio de otra crisis económica tremenda, que afectó particularmente a los más jóvenes. Si bien no parecía un momento propicio para largarse con un proyecto editorial, encaramos el desafío con la expectativa de ver si, en el camino, nos encontrábamos con un público lector. Así sucedió, y por eso seguimos en la calle, 16 años después, ahora como sello editorial y con unos 40 libros periodísticos y 30 infantiles editados hasta el momento”, concluye Montero.

Hoy también las editoriales enfrentan una situación de crisis, sobre todo las pequeñas. “La única crisis editorial no tiene que ver con que no haya cosas para editar o que la gente no quiera comprar libros en papel. La crisis editorial tiene que ver con un plan económico de gobierno que se olvida de los pequeños productores de libros, como se olvida de los productores de cualquier cosa en este país. Suben los costos no sólo del papel y de la imprenta sino también los costos de la luz, las expensas, los alquileres. Entonces eso hace que se estrangule una producción que los grandes grupos editoriales perfectamente se pueda solventar, pero los pequeños grupos editoriales nos vemos asfixiados”, denuncia Celeste Dieguez, Editora de la Editorial Malisia y celebra: “Entonces, por supuesto, si no fuera por esta iniciativa del Nuevo Barrio en el que podemos estar acá de manera gratuita, no creo que pudiéramos llegar a la Feria”.

Editorial Sudestada, además de la revista mensual, publicó más de 70 libros.

Por otra parte, es importante destacar la oportunidad que la Feria brinda a aquellas editoriales del exterior que desean insertarse en el circuito editorial argentino y latinoamericano. Tal es el caso de la Editorial Funambulista, proveniente de España. “Seguramente, estos últimos años, las editoriales argentinas han tenido que reducir gastos, eso ha incluido la presencia en ferias internacionales, lo que hace que cada vez se nos vea menos y las ferias sean menos interesantes, porque hay menos oferta editorial”, sostiene Concepción Cuesta, administradora de la editorial. “Con esta iniciativa tenemos la oportunidad, reduciendo muchos costos, de tener mayor presencia, comprobar cómo funciona, arriesgando menos económicamente a la vez que se enriquece la Feria”, agrega. Para la administradora española, Nuevo Barrio es una gran iniciativa, ya que hace que los editores participen y la Feria siga siendo un gran escaparate del mundo del libro: “Y que cada vez tenga más interés para todos los que formamos parte de él y para el público que va a comprar”, concluye.

Otra de las editoriales internacionales seleccionada es Estruendomudo, proveniente de Lima, Perú. “La importancia de formar parte de este espacio es la misma que tiene la literatura, de llegar a otras personas con culturas diferentes y de comunicar algo, de hacer conexiones. Creo que es una muy buena iniciativa porque nos permite dar más alcance. Nos permite a nosotros hacernos conocer en otras partes del mundo, como en Argentina”, sostiene Paloma Temple, asistente de la editorial.

Las otras editoriales seleccionadas para formar parte de la Feria son, además de La Luminosa, Madreselva, Sudestada, Malisia, la española Funambulista y la peruana Estruendomudo; las argentinas de la Ciudad de Buenos Aires Del Dock, Dedalus Editores, Wu Wei y Absentha Libros y Gog & Magog; la santafesina La Fer, y la chilena Hueders.

«Esta iniciativa enriquece la Feria», dice la española Concepción Cuesta, de Funambulista.

May 8, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

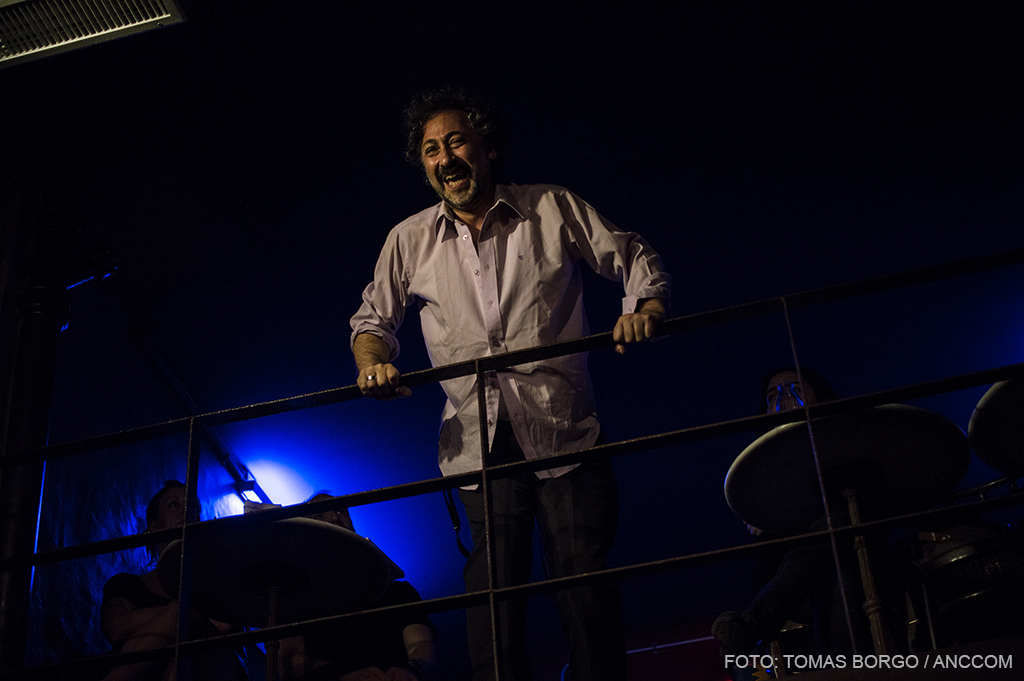

¿Sos fan de los Redondos? ¿Pero sos muy fan de los Redondos? Con estas preguntas empezaba el proyecto de Gabriel y Guadalupe. Todavía no tenía etiqueta y probablemente nunca la tendría. Poesía de Ricota finalmente tomó la forma de un experimento teatral que cargado de tragedia, contradicciones y paradojas del universo de Los Redondos funciona como una reversión de las canciones de Carlos El Indio Solari.

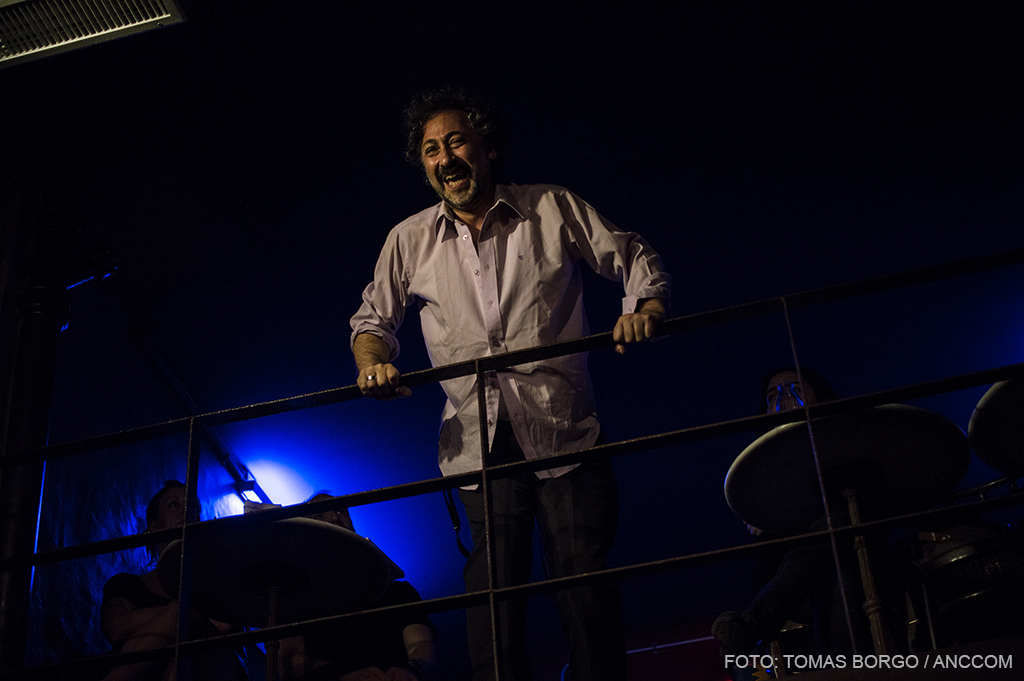

Gabriel Wolf se adentró en el mundo del teatro a través del grupo Los Macocos, emblemático conjunto teatral de los años 80. Ricotero de toda la vida, se preguntaba qué sucedería si se les sacara la música a las canciones del Indio. De la mano de Guadalupe Bervih, la co-directora, y con un elenco formado por Gabriela Biebel, Marina Garré, José Formento, Miriam Eva Rellán, Marcelo Saltal y Gustavo Slep, ambos directores comenzaron a formar diez micro-relatos , que , llenos de dramatismo, risas y metáforas, logran captar la atención del público en escasos minutos.

Poesía de Ricota se presenta todos los martes de mayo.

“Si se ríe, se conmociona de alguna manera, algo pasó en la función. Eso fue también el concepto con el que trabajamos. Tiene que pasar algo en esos dos o tres 3 minutos que dura el texto. Tiene que ser como un fósforo. El fósforo vos lo encendés y ¿cuánto dura prendido? Nada, dos minutos. Entonces esa imagen se la dimos a los actores. Que ellos tienen dos minutos para estar encendidos y que pase algo”, explica Gabriel.

“Es que en el minuto y medio que dura la representación tenés que generar un clima y un público que estén enganchados. ¿Para qué? Para que no decaiga la actuación. Porque vos no le podes entregar a tu compañero un público aburrido. Vos en esos minutos tenés que comunicar algo. Lo que se logra en 45 minutos de una obra, vos lo tenés que lograr en unos minutos”, agrega Miriam.

La obra se presenta en Pista Urbana, un bar ubicado en Chacabuco 874, San Telmo.

La interpretación de José Formento, una especie de maestro de ceremonia, se sale un poco de esa lógica del espectáculo, funciona como conector de los relatos. José comenta que la idea de su personaje -mucho más irónico y ácido- era romper con el código que establecía el resto del elenco, desde el vestuario, lo corporal y finalmente desde la dramaturgia con los textos. Nutriéndose de escritos del Indio Solari sacados de la revista Cerdos y Peces y de los discos, el personaje de José une a las distintas narraciones. “Buscábamos una suerte de comodín. Como que mi personaje se encarga de la costura, de ir cociendo, hilvanando. Soy como el puente entre los distintos bloques” expresa.

La locación fue otro de los factores que desencajaría a los actores. Tomando un lugar poco convencional, como Pista Urbana, un bar de San Telmo, los directores querían lograr que el espectador siempre estuviera cerca del actor; y que este se moviera entre las mesas, que no tuviera escenario estable y que llenara la sala de un dinamismo fugaz.

La interpretación de los actores busca romper los códigos del teatro convencional.

“A los actores, el escenario nos resulta un lugar muy seguro. Hacer un espectáculo donde se rompe con la idea de caja negra es todo un desafío porque uno está muchísimo más expuesto y eso también te modifica corporalmente. Es trabajar a 360 grados”, comenta José.

Miriam agrega: “Gabriel utiliza la imagen de pequeños atentados en un bar. Las canciones van surgiendo en distintos lugares del local y funcionan como atentados. Rompen con el espacio teatral. El espectador no sabe dónde tiene que dirigir la mirada, porque la voz sale de atrás o del costado. Entonces estas roturas hacen que la gente se vaya acomodando permanentemente. Y es lindo, porque implica tenerlos atentos a lo que va a venir”.

Las canciones rompen con el espacio teatral.

Poesía de ricota estará los martes de mayo a las 20 horas en Pista Urbana, Chacabuco 874.

Las interpretaciones buscan llevar al público a la conmoción.

Poesía de Ricota es un experimento teatral que reversiona las canciones ricoteras.

May 8, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar

A un año del fallo que hizo llenar la Plaza de Mayo de pañuelos blancos, Abuelas de Plaza de Mayo organizó el “Encuentro sobre el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, el jueves último en la ExEsma. El panel reflexionó sobre el beneficio del 2×1 que la Corte Suprema dio al represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, y que fue repudiado por diversos sectores políticos, el 10 de mayo de 2017. Asimismo, los disertantes advirtieron sobre el intento de un sector por reavivar la Teoría de los Dos Demonios. Entre los participantes, hubo una notable diversidad política. La mesa de expositores estuvo integrada por Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación; los diputados Daniel Lipovetzky por Cambiemos, Agustín Rossi –presidente del bloque del Frente para la Victoria – y Luis Contigiani por el Frente Progresista Cívico y Social; la diputada Victoria Donda por Frente Amplio Progresista; la abogada y ex jueza Lucila Larrandart y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón.

Auditorio de la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ExESMA).

“Este encuentro para nosotros es muy bueno, porque a esto queremos llegar. A que todos, estemos en el lugar que estemos, entendamos que hay cosas que no son negociables, que no se deben cambiar y que nosotros, con más de 40 años de lucha, vamos a hacer todo lo posible para que esto (el 2×1) no pase”, dijo Estela de Carlotto. Sobre el comienzo, en el Auditorio de la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ExESMA), el nieto restituido Manuel Gonçalves dio la bienvenida y sostuvo que la iniciativa “busca reflejar lo que pasó hace un año”, además de aportar “una mirada sobre las discusiones que se deben seguir dando en una joven democracia, para salir a dar respuestas y volver a recordar que hay cosas que no deben suceder o estar en discusión”. Habló de la necesidad de reforzar el ejercicio de las Abuelas: hacer memoria.

Manuel Gonçalves Granada, Estela de Carlotto, Agustín Rossi y Daniel Lipovetzky.

Agustín Rossi, por su parte, planteó: “Las tensiones y las tendencias para dar marcha atrás siempre van a existir y es imposible que no existan en una sociedad. Uno puede aminorarlas, aislarlas, que no se masifiquen, que no se amplíen; pero con la ayuda del Estado y con el Estado parado en un lugar es absolutamente distinto que con el Estado parado en otro”. En diálogo con ANCCOM agregó: “En estos casos la unanimidad y el consenso son importantes, fundamentalmente la movilización popular que terminó con el 2×1 es valiosísima, pero también es valiosa la respuesta del Estado”, y subrayó: “Celebramos esto y celebramos que podamos tener pisos mínimos entre todos los sectores políticos sobre los cuales uno no quiere volver atrás”. En el mismo sentido, Victoria Donda planteó: “Hay cosas que conquistamos y no estamos dispuestos a resignar, ese fue el piso de acuerdo que tuvimos desde todos los sectores de la política. Fue presentar un proyecto de ley y ponernos de acuerdo entre todos los bloques para que salga. Hay que reflexionar sobre la movilización popular en las calles y la respuesta política con representación democrática en el Congreso”.

Victoria Donda.

Donda, que nació en la ESMA, recordó: “Mi mamá estuvo acá, y hoy está desaparecida. Si ella cometió un delito, la hubiesen juzgado en ese momento. No vamos a poner eso en discusión, porque lo que estamos discutiendo es que quienes la desaparecieron hoy tienen que estar presos. Muchos están siendo juzgados en un lento proceso, porque ellos se encargaron de construir un muro de impunidad alrededor de los delitos más horrorosos que vivió nuestra Nación”. Además, concluyó: “Es la justicia que supimos construir, es la justicia que tenemos y es la que tenemos que defender. Justicia como una señal a la sociedad argentina que le decimos que lo que vale en este mundo es defender la vida, y porque defendemos la vida queremos que aquellos que la atacaron, desde el poder enorme que era manejar los hilos del Estado, tienen que estar presos en las cárceles comunes”. Sobre esta cuestión, Daniel Lipovetzky aseguró: “Claramente que no hubo dos demonios, es imposible que haya habido 30 mil detenidos desaparecidos, sin la intervención del Estado”.

Rosa Roisinblit.

La doctora Larrandart preocupada por el accionar de “un sector de la justicia” señaló: “Este fallo es doloso en el sentido que conscientemente se quiso imponer un pronunciamiento que implicaría un mejoramiento en la situación de quienes habían sido condenados por violación a los derechos humanos. El 2×1 consistía en el mejoramiento del cómputo de la pena”. Siguiendo en esta línea, Cantón, el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires subrayó: “En una decisión de un tribunal internacional dice que los crímenes de lesa humanidad no tienen agravantes, porque los crímenes de lesa humanidad tienen que ser los más graves”. Luego agregó: “No pueden tener beneficios y el 2×1 representaba eso”.

Panel Encuentro sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, reflexiones a un año del fallo ‘2×1’, frente al resurgimiento de la teoría de los dos demonios, realizado en la ex-ESMA.

La jornada cerró con la invitación a los expositores y público en general a firmar una declaración contra la reapertura de causas a ex militantes de organizaciones armadas, que busca entorpecer el proceso de Memoria, la Verdad y la Justicia. El consenso logrado en la jornada se plasmó en una foto final de todos los integrantes del panel al grito de: “30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! Ahora. ¡Y siempre!”.

Uki Goñi, Victoria Donda, Luis Contigiani (atrás), Lita Boitano (adelante).

May 1, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar

Restaurante y Parrilla Don Battaglia es una cooperativa de trabajo gestada tras la quiebra del grupo OJA. La historia fue contada hace pocos días en este espacio: el 9 de febrero de 2013 los compañeros de Battaglia toman el local tras la quiebra, pasan varios días durmiendo allí hasta que consiguen la matrícula habilitante, y se constituyen como cooperativa. El año pasado decidieron otorgar a sus trabajadores la posibilidad de cursar un bachillerato allí mismo para poder terminar sus estudios.

La historia se remonta al vínculo territorial que tiene la Cooperativa Don Battaglia con otras organizaciones del barrio de Villa Crespo, reunidas en la Mesa Territorial de Cooperativas (METECO) de la Comuna 15, que reúne 14 cooperativas y organiza talleres y actividades, incluido un campeonato de fútbol que se disputa desde 2016.

Agostina Betes es referente de bachilleratos e integrante de la Comisión de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Además milita en el Movimiento Popular La Dignidad, organización que cuenta con el Bachillerato Popular Villa Crespo que funciona de noche en el Club Atlanta. “Decidimos participar del torneo de fútbol, donde se cruzan laburantes de la cooperativa Battaglia con profesores y estudiantes de nuestro bachillerato -cuenta-. Allí, como producto de esas comuniones que genera el deporte, los laburantes comentan que no terminaron el secundario pero sus horarios laborales no les permiten estudiar.” Significaba todo un reto para la gente del bachillerato: “Lo planeamos durante un año, porque para nosotros significaba un gran esfuerzo armar un bachi de la nada”, agrega Agostina.

Hasta que, continúa ella, “una tarde de lluvia llegó acompañada por Esteban (otro compañero docente) a la primera reunión para ver como armábamos el bachillerato. Nos sentamos con algunos de los trabajadores, que en ese momento eran todos hombres”. A partir de ese momento comenzaron a ponerse de acuerdo y decidieron que la mejor opción era hacerlo de martes a jueves en el horario intermedio, entre los dos horarios de trabajo de los trabajadores del restaurante, de mañana de 11 a 15 y el de tarde de 20 a 24. Así fue que a principios de abril del año pasado arrancaron las clases de 16 a 19.

Pensaron en un módulo de tres años, aunque aquellos que tienen estudios previos pueden cursar uno o dos años. Agostina cuenta orgullosa que son “la única experiencia de La Dignidad que funciona dentro de una cooperativa con trabajadores. Es también el único bachi de La Dignidad que funciona en turno tarde, cuando todos funcionan por la noche. Es una experiencia totalmente diferente”.

Los seis bachilleratos de La Dignidad otorgan títulos oficiales.

El otro profe que se acaba de sumar al proyecto es Enzo Scargiali. Sostiene que los trabajadores “tienen la necesidad de estudiar y trabajar especificidades propias de su tarea cotidiana. Porque con realizar su labor no alcanza: hay que llevarles herramientas para poder trabajar, reflexionar y seguir construyendo la cooperativa.”

Las materias que se dictan son: Salud Social, Economía Popular, Historia, Matemática con Orientación Contable, Prácticas del Lenguaje y Teoría Política. Son alrededor de 12 estudiantes, la mayoría trabajadores de la cooperativa, pero hay algunos que vienen de afuera.

“Tenemos boletines, en los cuales no ponemos notas, lo que damos son devoluciones por escrito, donde analizamos el proceso educativo durante todo el cuatrimestre, y a su vez los alumnos nos dan su devolución sobre nuestro desempeño”, explica Enzo.

Experiencias

Joaquín entró porque vio un cartel en la entrada de Battaglia. Y Beatriz leyó en la calle un afiche del Bachillerato Villa Crespo, pero le resultaba muy tarde terminar de cursar en Atlanta a las 10 de la noche para recién entonces volver a Devoto. Por eso optó por estudiar en el restorán cooperativo.

María Salto, en tanto, trabaja en el turno noche en el Hospital Italiano, y quiso inscribirse en el Bachillerato de Villa Crespo con el ciclo lectivo ya iniciado: “Me dijeron que no había vacantes. Justo me crucé con un compañero del hospital. Me dijo que podía hablar con alguien que podría ubicarme. Eso me dio esperanzas, dejé todos mis datos y un día me llegó un mensaje de texto. Me avisaban que tenían un lugar y que me acercara a Battaglia”, recuerda. María ya está cursando el segundo año, y asegura que tiene “excelentes compañeros, el lugar es acogedor, estamos todo el tiempo a pesar del cansancio y las dificultades que todos acumulamos. Los profes lo hacen muy llevadero”.

Los chicos y chicas del bachillerato tienen ganas de hablar. Cuentan que tienen un compañero de más de 60 años, o que hay chicos que vienen a cursar en su día de franco. Las materias les hacen ver las cosas de otra manera: destacan la importancia de ponerse en el lugar del otro. En este sentido, María afirma: “Salgo de acá y me voy a trabajar, duermo muy poco. Estoy totalmente agradecida a los profesores, el año pasado llegaba a clases y por momentos me dormía. La voluntad, el empeño, el trabajo en conjunto te llevan a seguir por más”.

Los 12 estudiantes reciben sus clases en el restorán entre las 16 y las 19 horas.

¿Educar para qué?

Los bachilleratos de La Dignidad surgen en 2007, están reconocidos por el Estado, otorgan títulos oficiales pero los educadores y las educadoras no cobran salario docente. En la actualidad se dictan seis. “Queríamos conservar la autonomía de decisión y la posición respecto de nuestro propio espacio de construcción político-pedagógica. Nosotros hacemos los bachis porque entendemos que la transformación social se da en muchos aspectos, y uno de ellos es la educación”, remarca Agostina. Se trata de construir colectivamente espacios desde los cuales cuestionar la mirada hegemónica de la sociedad. Por eso se trata de formar “ya no individuos sino seres sociales emancipados. Estos espacios en el fondo tienen una razón política de ser”, cierra.

Tanto Enzo como Agostina coinciden en que no se trata de reemplazar al Estado; por el contrario aclaran que “el nuestro es un lugar inclusivo. Nosotros somos las clases populares organizadas para autogestionarse la educación. Entendemos que el Estado debería garantizar el derecho a la formación de todos y todas, pero la educación del sistema capitalista sólo forma individuos oprimidos: nuestra educación tiene otro objetivo que es liberarnos”.

May 1, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo

“Mi oficina es mi casa, no tengo compañeros y no conozco la cara de mi coordinadora”. Así describe Andrea su espacio y sus relaciones laborales. Forma parte del 1,2 millones de teletrabajadores que, según las cifras más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desarrollan su actividad a distancia en la Argentina.

El teletrabajo es cada vez más frecuente en nuestro país, según cifras de la OIT.

El teletrabajo es una modalidad de “trabajo a distancia -incluido el trabajo a domicilio- efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y/o de una computadora”, tal como lo define la OIT, predominante entre periodistas, diseñadores gráficos, diseñadores web, operadores, programadores y desarrolladores de sistemas, entre otros.

Para Santiago Duhalde, Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), se parece mucho a la vieja forma de trabajo a domicilio que existía en los siglos XVIII y XIX, ahora atravesada por las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y basada en una “individualización de la relación laboral”: el trabajador realiza su tarea fuera del tradicional ámbito laboral y alejado de la presencia física de jefes, superiores y, en la mayoría de los casos, de compañeros.

Full time

Andrea es redactora y elabora artículos para sitios web y blogs españoles. Trabaja desde hace tres años para la misma empresa cordobesa a la que le factura mensualmente de acuerdo a los trabajos que haya realizado. No tiene un vínculo cara a cara con la empresa, se contacta de forma virtual con la coordinadora que le propone nuevos proyectos y controla sus tiempos y calidad de producción. Generalmente trabaja desde su casa, a veces en un bar. Las horas que dura su jornada laboral depende de la cantidad de proyectos en los que esté trabajando. “Para que el ingreso me rinda, tengo que agarrar varios proyectos simultáneos”, señala. Si la fecha límite de entrega del proyecto se acerca y el artículo no está terminado, la jornada se extiende lo que sea necesario. Sus momentos laborales no distinguen entre día o noche y la “comodidad” del hogar hace que muchas veces continúe trabajando durante el almuerzo o la cena y los fines de semana.

En la industria informática se desdibuja la jornada laboral en la modalidad teletrabajo. Para Ezequiel Tosco, Secretario General de la Asociación Gremial de Computación (AGC), bajo el “discurso de la comodidad, la libertad y la autonomía”, el trabajador termina dedicando más horas, cobrando menos y no contando con los aportes a la seguridad social.

Duhalde explica que trabajar por objetivos y no tener definida una cantidad de horas de trabajo “licúa la idea de jornada laboral” extendiendo el tradicional horario de ocho horas y precarizando aún más esta actividad.

Invisibilizar derechos

Martín no tiene un salario fijo por su teletrabajo, vende sus artículos de acuerdo al precio que esté dispuesto a pagarle su empleador. Es periodista, redacta notas, realiza entrevistas y edita textos para diarios web desde hace tres años. No siempre su trabajo fue remunerado sino que trabajó ad honorem para poder hacer experiencia en su profesión. En ocasiones, “invierte” más de lo que gana para, por ejemplo, costear el transporte para realizar una entrevista.

El salario de Andrea también es variable, factura a fin de mes de acuerdo a la cantidad de notas que haya realizado. El pago por su trabajo ya está establecido de antemano como parte del proyecto. “La coordinadora me informa que hay que escribir una cantidad de notas con determinados caracteres y que se paga determinado monto por eso. Acepto o no acepto el proyecto, no hay lugar para la negociación”, describe. La paga de los artículos va aumentando, sutilmente, durante el año pero nunca se habla en términos de salario, aunque su relación laboral ya lleve tres años.

La inscripción de los teletrabajadores como autónomos enmascara la real relación de dependencia, tal como lo plantea Duhalde. “En muchos casos, ni siquiera están registrados, es trabajo en negro o un falso trabajo autónomo porque son monotributistas que trabajan únicamente para uno o dos empleadores”, dice y enfatiza en que eso implica un “fraude a la Ley de Contrato de Trabajo”.

Tosco coincide en que la modalidad freelance es un “fraude fiscal y una estafa al trabajador” porque hay un contrato de trabajo encubierto, que no está dentro en ningún convenio colectivo de trabajo (CCT) y que afecta al trabajador por ausencia de aportes patronales y a la Seguridad Social de la Nación”.

Se trata de una “actividad precarizada”, dice Duhalde y agrega: “Con una relación de dependencia encubierta, ni siquiera están sindicalizados ni gozan de otros derechos provenientes del CCT”. Resalta que, por el contrario, “para la empresa es muy bueno porque se evita los costos de las herramientas y la conexión, disminuye el salario respecto a la modalidad presencial y, además, se ahorra las cargas sociales”.

«El trabajo freelance es un fraude», dice Ezequiel Tosco, de la Asociación Gremial de Computación.

La falta de sindicalización y la ausencia de vínculos legales entre el trabajador y la empresa dejan a los trabajadores en una compleja situación de incumplimiento de sus derechos y condiciones laborales. “Cuando me quiero tomar vacaciones es un problema, tengo que adelantar los artículos que correspondan a los días en que no esté”, señala Andrea, para quién vacaciones pagas, paritarias, aguinaldos, antigüedad e indemnizaciones no existen.

En este marco, la necesidad de regulación es clave. Luego de la presentación al Poder Legislativo, en 2015, de un proyecto de Ley de Teletrabajo en Relación de Dependencia que no prosperó, la problemática ya no está en la agenda. Según Duhalde es un problema que está desatendido. “Se trata de visibilizar esta problemática para no invisibilizar a los trabajadores”, concluye.

May 1, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar

Se reabre el debate en torno a las carreras de galgos. Desde diciembre del año pasado se encuentra en vigencia la Ley 27330 que prohíbe la carrera de galgos en todo el territorio argentino, sin embargo los galgueros han encontrado dónde desarrollar la actividad prohibida en el país: los canódromos de Uruguay. Hace un mes se llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron exponentes argentinos y del país vecino para tratar esta problemática y discutir un proyecto de ley para prohibir las carreras de perros también del otro lado del Río de la Plata.

Andrea López, abogada integrante de Proyecto Galgo Argentina, considera que la ley 27330 es de vanguardia y de suma importancia en tanto que busca proteger la integridad física y psíquica del animal, como así también acabar con otros delitos asociados como el trabajo infantil, la ludopatía, las drogas y las apuestas clandestinas. Por este motivo propuso apelar a los convenios de cooperación jurídica internacional, frente a las migraciones de galgueros argentinos para continuar con el negocio en los países limítrofes.

La ley argentina establece que están prohibidos tanto el desarrollo de las carreras como las actividades previas, es decir su organización y la promoción de las mismas. “Esto se debe a que los perros no solamente son explotados en la carrera en sí”, agregó López. La abogada explicó que aquellos que van a correr al país vecino ya están incurriendo en un delito, porque todo el planeamiento y logística para viajar con sus galgos se está llevando a cabo en la Argentina, es decir la organización. “Esto es muy difícil de investigar, por eso los convenios de cooperación jurídica internacional deben buscar acuerdos para combatir estos delitos trasnacionales”. La penalista hizo un paralelismo con compra de marihuana, que en Uruguay es legal. “Pongamos el ejemplo de la legalización del cannabis en Uruguay para quienes son ciudadanos. Los argentinos que viajan a dicho país no tienen permitido comprar la droga. Esto se debe a que no se busca favorecer el turismo canábico, ya que en nuestro país está prohibido. Lo mismo debería ocurrir con las carreras de galgos. Aquellos galgueros que evaden la ley argentina compitiendo en Uruguay deberían ser sancionados”.

En contraposición, Leonardo Del Río, integrante de la Asociación Uruguaya de Galgueros y Organizadores Unidos, se manifestó a favor de la migración de los competidores. “Los galgueros argentinos que compiten en Uruguay van a desarrollar un deporte y a ejercer un derecho que les quitaron en su país”, dijo.

Por su parte, el diputado uruguayo por el Partido Nacional, Gastón Cossia, autor del Proyecto de Ley de Prohibición de Carreras de Perros en Uruguay, se manifestó solidario con el pedido de la abogada López y Proyecto Galgo Argentina. “Sabemos que costó mucho trabajo la sanción de la ley en Argentina. Por eso nosotros, como legisladores del país hermano, tenemos la enorme responsabilidad de evitar la violación de dicha ley en nuestro territorio. No podemos permitir que en nuestro país se desarrollen actividades por las cuales en su país están penados legalmente. Este aspecto es uno de los caminos que tenemos que explorar en tema de colaboración internacional”, dijo.

En concordancia con lo dicho por el diputado Cossia, la Senadora Magdalena Odarda, autora de la ley, contó que si bien en Argentina la norma fue aprobada en el Senado casi por unanimidad, tuvo mayores obstáculos en la Cámara de Diputados. Además, recordó que luego de la sanción tuvieron inconvenientes con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien cuando los galgueros fueron a pedirle explicaciones acerca de la prohibición de su negocio, Larreta los mandó a la casa de la senadora Odarda a buscarlas. Ellos siguieron su consejo: “Lamentablemente fueron, nos amenazaron con incendiar la casa y el auto”, agregó. Sin embargo, ella no se arrepiente de los esfuerzos hechos, junto con la ONG Proyecto Galgo Argentina, porque ha tenido la propia experiencia de haber rescatado a un galgo, una perrita llamada Ley Quimey, abandonada en una estación de servicio que según la senadora es la alegría de su casa. “Es muy importante dejar de considerar a los animales como objetos que podemos tener, torturar y matar. Ellos son seres sintientes. Y en ese sentido una ley que prohíbe las carreras de galgos en Argentina significó un gran hito en esta lucha”, agregó Odarda.

El acercamiento del diputado Cossia con el proyecto de ley surgió de un caso clínico, mientras trabajaba como médico veterinario. En 2008 conoció a un galgo hembra, “Negra”, que venía de un circuito de carrera. Presentaba muchos problemas crónicos por lo que Cossia junto a sus colegas decidieron estudiarla. En 2016, Cossia inició una serie de denuncias a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) en contra de la carrera de galgos y argumentó la prohibición de la actividad porque consideraba que violaba la normativa de Bienestar Animal sancionada en 2009, al no haber control sanitario de ningún tipo sobre los ejemplares que participaban y debido a que las competencias daban lugar a apuestas clandestinas.

Sin embargo, COTRYBA rechazó la propuesta de prohibición argumentando que esa Comisión regularía la actividad e impondría el control de bienestar animal. Cossia afirmó que esta regulación nunca se llevó a cabo y esto los motivó a elaborar el proyecto de ley para prohibirlas. «Nuestro país está muy hermanado culturalmente con Argentina y vimos, a través de los medios de comunicación, el trabajo que se hizo desde Proyecto Galgo Argentina. Al mismo tiempo observamos que en Uruguay, lo que empezó como una actividad amateur que se desarrollaba al interior del país de forma esporádica, se había convertido en la industria de la carrera de galgos. Entonces empezamos a conocer los aspectos no visibles de esa actividad, como la punta de un iceberg, porque uno lo que ve son los perritos corriendo, en un aparente buen estado y no advierte todo lo que hay detrás”.

En la misma dirección Evelyn Segredo, activista uruguaya de la Asociación Por el Trato Ético Hacia los Animales (Aptéha), denunció que en su país existe una ley de Bienestar Animal pero que en la práctica no se hace nada. “No tenemos registros documentales fácilmente accesibles de qué canódromos hay en Uruguay, dónde están, quiénes los llevan adelante, cómo son regulados, cómo se seleccionan los galgos ni quiénes son los galgueros de nuestro país”, dijo. Sin embargo, Del Río afirma que hay una nueva ley que obliga a los dueños de los animales de competencia a colocarles un chip de identificación. Por lo cual se podría conocer fácilmente quién es el responsable de cada galgo.