Feb 7, 2020 | Comunidad, Novedades

¿Alguna vez te detuviste a pensar como sería el funcionamiento de la vida sin los avances tecnológicos que hay actualmente, sin redes que permitan conectar lo más lejano en el menor tiempo posible y sin equipos que permitan que esa conexión sea más directa y personalizada? Aunque a la generación de los “centennials” les cueste pensarlo, existen comunidades en el mundo que no cuentan siquiera con una comunicación ágil, rápida y directa para mantenerse informados.

Esta problemática es la que ha hecho que organizaciones sociales trabajen en proyectos de redes comunitarias a nivel tecnológico y de comunicación desde hace años, logrando cubrir esa necesidad en los sectores más vulnerables, alejados de las ciudades y que fueron abandonadas por los Estados a nivel latinoamericano. Por otra parte, estas experiencias también buscan cuestionarse cómo nos comunicamos y para qué usamos la Red.

“No pensamos la tecnología como que ‘todo el mundo esté conectado porque sí sino que sean las propias comunidades que tengan la iniciativa de comunicarse, que de hecho algunas ya la han tenido, y no han necesitado ayuda de organizaciones para saber cómo hacerlo”, afirma Daniela Parra, referente de Redes por la Diversidad, la Equidad y la Sustentabilidad, una organización social mexicana que promueve el desarrollo de medios de comunicación propios de los pueblos indígenas de aquel país. “Son experiencias que a partir de una lógica comunitaria están cubriendo una necesidad que va más allá de la pura conectividad, sino que partir de la tecnología o con la tecnología se generan procesos a nivel comunitario muy interesantes”, explica.

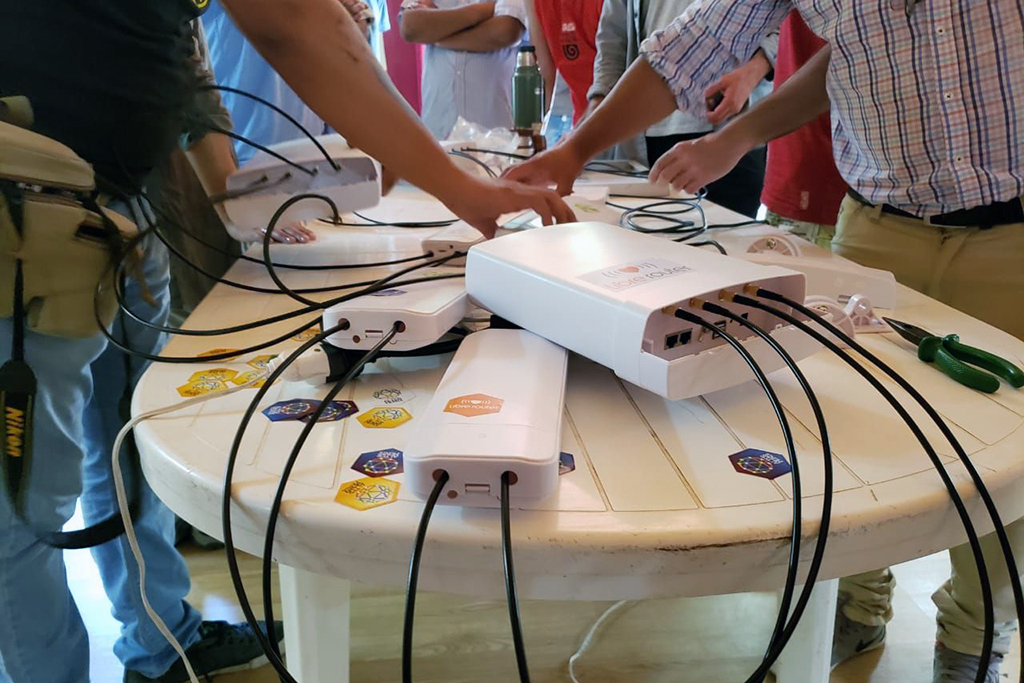

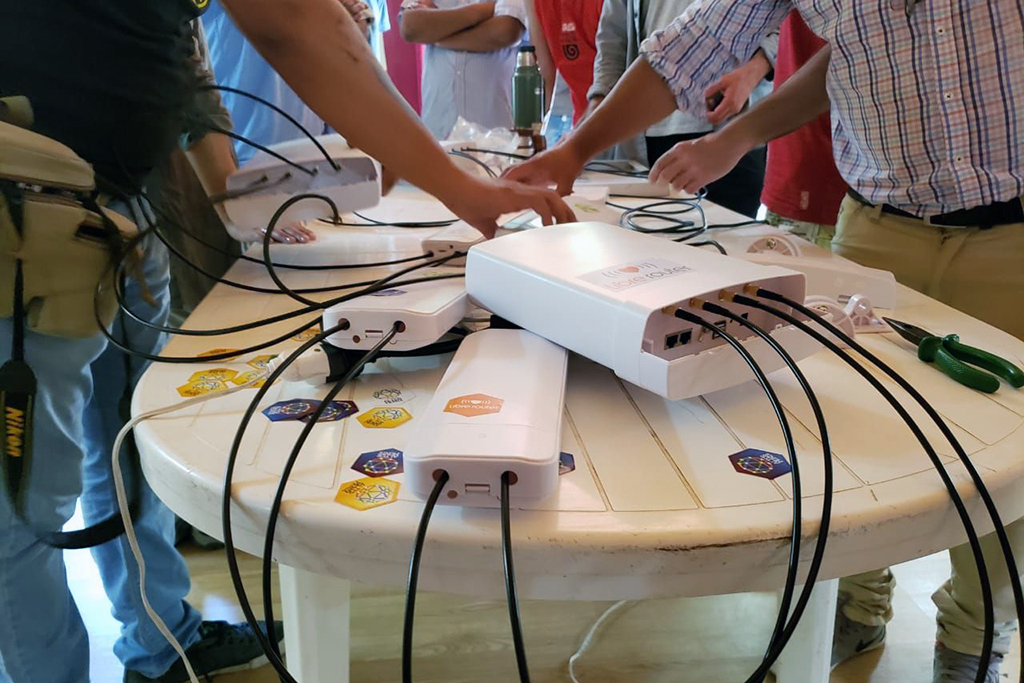

Parra participó del encuentro “Hacia la apropiación comunitaria de la tecnología”, llevado a cabo a fines del año pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La actividad fue organizada por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP), la carrera de Ciencias de la Comunicación y el Observatorio de Derechos y Comunicación (DERCOM).

Allí quedó claro que las necesidades y las problemáticas de las redes comunitarias y telecomunicaciones son varias: por un lado está el abandono por parte de los Estados, en tanto que no existe un marco regulatorio y de políticas públicas que permitan que estas redes puedan operar y florecer bajos ciertas lógicas comunitarias dejando vacíos legales. Por el otro, no se destinan recursos por parte del Estado para suplir esta necesidad, ni proyectos de privados que contribuyan a cubrirla.

Frente a esta realidad, el investigador mexicano Adrián López Angulo, también integrante de Redes por la Diversidad, la Equidad y la Sustentabilidad, afirma que “los privados se apoyan en decir que no es rentable llegar a esas poblaciones rurales porque la infraestructura es muy cara o que las mismas comunidades son muy pobres y no tienen como pagar esos servicios.” Sin embargo, esta falta de acompañamiento ha generado avances en cuanto a iniciativas comunitarias, ya que para López “ese espacio que han dejado el Estado y las empresas es lo que ha permitido que las propias comunidades imaginen y sueñen sus propios medios de comunicación, de cómo quieren que funcionen y como serán estos medios.”

Así, en México están en desarrollo redes inalámbricas comunitarias de Internet en comunidades indígenas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Nayarit.

Dentro de las principales cuestiones en las que estas organizaciones trabajan tienen que ver con el acompañamiento a las comunidades, asesoría para implementación o mejora de estas lógicas de comunicación comunitaria e identificar problemáticas que tiene que ver con el desarrollo de software y hardware, en donde el reto está en cómo genera una propuesta tecnológica que atienda cada necesidad específica de cada comunidad.

“Hay muchísimas experiencias de telefonía celular en Cauca, Colombia, con la red INC, hay varias experiencias en Brasil, y en Argentina hay una con una organización que se llama AlterMundi, que viene promoviendo una tecnología nueva que se llama LibreRouter, que está apoyando a muchos procesos de redes comunitarias dentro del país”, afirma López.

Atalaya Sur, en tanto, es una de las acciones que lleva adelante Proyecto Comunidad, una organización que trabaja por la inclusión plena en la vida social de los sectores más vulnerables de Argentina. Dentro de las iniciativas que impulsa está la conectividad comunitaria, desarrollando propuestas como Red Villa 20, una red de wifi pública que se desplegó mediante un proceso colaborativo con la Universidad Tecnológica Nacional y que hoy en día tiene una cobertura a las principales calles del asentamiento en el que viven más de 30.000 habitantes.

Si bien se ha conseguido instalar la problemática en algunas agendas de diferentes países y se han logrado encuentros como la Conferencia Anual sobre la Gestión de Espectro en América Latina, que se celebró en Perú en su sexta versión, al debate sobre redes comunitarias aún le falta mayor presencia en las instancias internacionales

Feb 6, 2020 | DDHH, Novedades

Emilia busca a su hermana Alexandra Paola Astudillo, a quien su madre debió dejar en Rancagua cuando se exilió.

«Aquí las mujeres no van a usar pantalones» le dijeron, navaja en mano, un grupo de carabineros en una razzia a Zurla de Lourdes Astudillo y a algunas pocas compañeras de la noche y de la militancia. Acto seguido les cortaron los pantalones y les estamparon algunas palmas, entre otros atropellos a sus cuerpos. Postal de la calle de la ciudad de Rancagua en Chile de 1973.

Ese amedrentamiento, junto con el golpe de Estado al presidente Salvador Allende hizo que ese grupo de mujeres, militantes de izquierda de Rancagua y “trabajadoras de la noche” –eufemismo que se usa a ambos lados de la coordillera – debieran exiliarse el 13 de septiembre de 1973..

Sin documentos, Zurla corrió hacia la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia para trabajar. Después pasó por Río Gallegos y por Río Grande, destino final de este exilio, uno de los más de doscientos mil que provocó el pinochetismo. El costo de salvar su vida fue muy alto: debió dejar una familia, dos hijas.

Primero, Rancagua

Zurla nació el 11 de octubre de 1949 en el austero San Bernardo, región metropolitana de Santiago de Chile. Allí, a los 18 años, fue madre soltera de Patricia, su primera hija, en diciembre de 1967. A los 21 quedó embarazada por segunda vez. Un accidente de trabajo, o de amor, quién sabe. En su casa le dijeron a Zurla: “Niña, cómo puede ser. ¡Otra vez!”.

Echada de casa y sin su primera hija (que quedó a cargo de sus abuelos maternos), Zurla viajó en 1971 hacia Rancagua. Llevaba a Alexandra Paola Astudillo, su segunda hija, recién nacida, en andas.

Allí ingresó a trabajar a la Casa de Cristal, una residencia de señoritas, otro eufemismo. Fue ahí cuando los carabineros comenzaron a perseguirla: Zurla tenía ideas de izquierda, soñaba y militaba para cambiar su realidad y la de otros. Por eso debió exiliarse y desprenderse de su segunda hija: Alexandra «la Poli«, que a los dos años quedó al supuesto cuidado de una compañera de trabajo de su mamá. Nunca más la vio.

La ONG Nos Buscamos ya revinculó a 45 personas con sus familias biológicas mediante exámenes de ADN.

Después, Río Grande

La peripecia llevó a Zurla hasta Río Grande, en Tierra del Fuego, Argentina, donde conoció a Alberto Enrique, de apellido Bonifetti. Con él, tuvo otros tres hijos: Emilia, Marcelo y Gino.

Emilia fue quien con una cuchara llena de preguntas comenzó a revolver el guiso espeso de la memoria. Tenía doce cuando, por descuido, vio la foto de una niña en la cartera de su mamá. “¿De quién será?”, se preguntó. “Es tu hermana. Se llama Patricia”, contestó Zurla. Una hermana que no había en su familia argentina (la única que por entonces conocía). Zurla tuvo que explicar todo. Desde ahí, fueron años de preguntas y de miradas bajas y cansadas como respuesta.

Emilia tenía cuarenta y uno cuando viajó a Santiago de Chile por enésima vez para hurgar en la historia de su mamá. Quería saber qué pasó con ella antes de que tuviera que salir corriendo, sin nada y sin sus hijas, dos días después del sanguinario golpe a Allende. Si bien Zurla -tras regresar a vivir en Chile en 1996- había intentado dar con algún rastro de Alexandra, no consiguió pista alguna.

«Durante la crianza de mi propia hija, quien tiene ahora seis años, me pregunté por la cuestión de mi mamá, por la de mi hermana. ¿Cómo poder convivir con la distancia, con la incertidumbre? ¿No querría ella saber? ¿Qué fue de ella? Necesité mover a mi mamá, buscar en ella y con ella», cuenta Emilia Bonifetti.

Emilia tiene 44 años. En diciembre pasado viajó a Chile nuevamente para convencer a su mamá de comenzar la búsqueda de Alexandra. Partida de nacimiento no la hubo, datos del nacimiento en el Hospital Parroquial de la Comuna de San Bernardo no los hubo, Casa de Cristal no la hay más, testigos de ese lugar no existen, conocimientos del paradero de la compañera de Zurla, tampoco. ¿Cómo podrían?

La búsqueda es como hurgar en una llaga. «Mi mamá tiene una úlcera que no termina de curarse, es una herida que no quiere cerrar. Algo pendiente: saber de su hija. Pero esta causa judicial que se abrió, la Causa Rol 1044/2018, le hizo saber que que hay muchas personas en su situación, le atenuó esa culpa al darse cuenta que hay otros que atravesaron su misma situación. El expediente da cuenta de que hay padres, hijos, hermanos que buscan a alguien desaparecido y personas a cargo de las búsquedas que no cuestionan a las víctimas. Esta causa, en este momento, da cuenta que Chile raspa la herida», explica Bonifetti.

En la Causa Rol, el Poder Judicial chileno y la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos hurga en un sistema de sustracción, apropiación y tráfico de niños (muchos de ellos hacia Europa) llevado a cabo en hospitales públicos y clínicas privadas sobre todo –pero no exclusivamente- durante el pinochetismo.

Casos como el de Alexandra, quien tiene ahora 49 años donde sea que esté, integran las dos mil denuncias declaradas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados chilena en 2018. La ONG Nos Buscamos, que nació en 2014 para propiciar la restitución de identidades de las personas apropiadas, tiene en sus registros ya 3.000 casos y logró revincular con sus familias biológicas a 45 personas a través de pruebas de ADN.

La mayoría de las historias dan cuenta de la existencia de un mercado negro de adopciones, cuya materia prima eran familias perseguidas, de fusiladas o muy carenciadas, a quienes en la mayoría de los casos se les informaba falsamente que sus hijos habían nacido muertos.

¿Cómo pudieron encarar la búsqueda Zurla y Emilia? Fue tras el aliento de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, nieta argentina restituida número 96, quien comentó a Emilia sobre denuncias y búsquedas relacionadas a la dictadura chilena. “Las veces anteriores en que mi mamá intentó conseguir algo, fue infructuoso. El marco en el que se da la denuncia actual es muy distinto. Hay efervescencia, empuje social, atrevimiento y muchas preguntas. Hay muchas causas similares y que no tienen más de cinco años. Hay un contexto insoslayable, en una sociedad que se cansó de no saber, de no poder. Cada cual desde su historia pero todos desde una sociedad que dijo basta», sentenció Emilia Bonifetti.

En ese Chile revulsivo de fines de 2019, Zurla y Emilia se acercaron a distintas organizaciones sociales dedicadas a la restauración de identidades y a dependencias del Estado chileno hasta dar con el Ministerio de Justicia, que en enero de este año y tras recibir un escrito de ambas, se comunicó inmediatamente para asistir a Zurla en la búsqueda de Alexandra. Ellas siguen buscando.

Feb 5, 2020 | Comunidad, Novedades

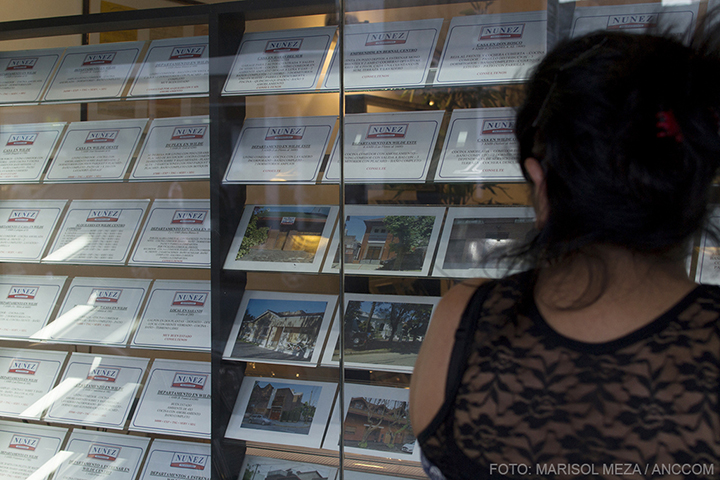

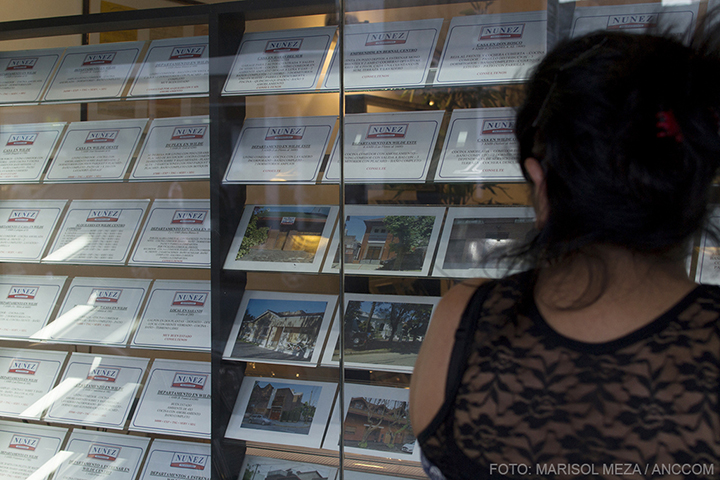

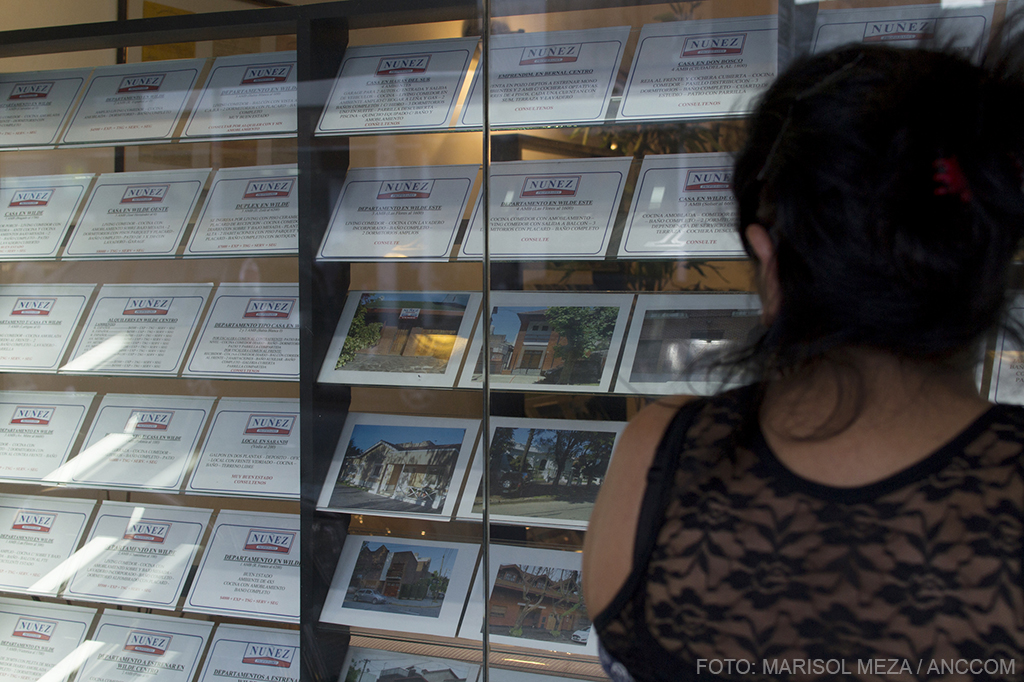

Según la Primera Encuesta Nacional a Inquilinos, el pago del alquiler se lleva, en promedio, el 41% del salario mensual.

“Estamos en un país y en un mundo en el que ya no vamos a ser propietarios”, dictamina Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN). La Ley de Alquileres tiene media sanción de Diputados y busca la aprobación definitiva del Senado este año. “Es una ley que tiene muchas dificultades para salir por la presión del mercado, cierta tibieza de un sector de la clase política, también diversos temores y conservadurismo”, afirma Muñoz.

El objetivo principal para 2020, es que la ley se vote en sesiones extraordinarias en febrero. “La predisposición para que desde el gobierno hagan algo, tiene que ver con la fuerza que tengamos los inquilinos porque la política es presionar y convencer. Hay un punto muy importante y es que hemos logrado organizar a los vecinos de todo el país”, relata el presidente de la Federación.

Desde hace tres años, Inquilinos Agrupados, que forma parte de la FIN, apunta a construir la representación de un sector que no la tiene y plantear la solución al problema de la vivienda en Argentina mediante una nueva Ley de Alquileres. “Hay que intervenir sobre el mercado inmobiliario, la desdolarización, el precio de los alquileres y tener una política de vivienda mucho más sólida, donde el Estado tome las riendas y no el mercado”, explica Muñoz.

Existen tres aspectos cruciales de la ley que destaca el titular de Inquilinos Agrupados y FIN: “La regulación del precio por un índice oficial, promedio entre inflación y salario, la extensión del plazo del contrato de alquiler a tres años para generar mayor estabilidad y el blanqueo del mercado inmobiliario a través del registro de contratos de alquiler” y añade: “El Estado debe reparar el desequilibrio que hay entre los propietarios y quienes no tienen vivienda”.

La Ley es vista por Inquilinos Agrupados como un paso hacia el retorno de una administración interventora. “Queremos que el gobierno de Alberto Fernández dé una señal a los nueve millones de inquilinos y ese indicio tiene que ser con un proyecto que recupere el rol del Estado en materia de vivienda”, sostiene Muñoz. “El diálogo y la discusión con los sectores políticos lo tenemos permanentemente. Sé que es incómodo el planteo que estamos haciendo porque nos introducimos en un negocio que afecta a un sector grande de la clase política”, concluye.

El 87% de los inquilinos tiene como principal preocupación el precio del alquiler.

Según la Primera Encuesta Nacional a Inquilinos, de principios de 2018, el 87% tenía como principal preocupación el precio del alquiler y, en promedio, destinaban un 41% de sus salarios a los pagos mensuales (sin sumar expensas, tarifas e impuestos inmobiliarios). El 64% de la población inquilina averiguó por un crédito hipotecario a pesar de que un 87% opina que nunca va a lograr ser propietario. “Las dos únicas formas de acceder a la vivienda son por alquiler o por toma. Un trabajador que se pueda comprar una casa, como sucedía años atrás, ya no existe, se terminó para siempre”, sentencia Muñoz.

Inquilinos perjudicados

“Todo lo que es ‘el mundo del alquiler’ está hecho a favor del dueño que, sin mover un dedo, recibe dinero mientras le cuidan la casa. Por ley puede echar al habitante, no devolverle el depósito o tomar ciertas acciones en perjuicio de quien está alquilando si considera que el inmueble no está en condiciones”, cuenta Martín que alquila hace cuatro años un monoambiente en Villa Crespo. Y agrega: “Creo que ni siquiera deberían cobrarnos un mes de depósito si ya tienen la garantía de que vamos a pagarles”.

Para Martín, en la nueva ley “las condiciones de accesibilidad y de pago tienen que estar como prioridades. En Capital Federal hay un montón de departamentos vacíos que son adquiridos por grandes fondos que los compran como inversiones y se llenan de plata mientras la gente duerme en condiciones deplorables. De todas formas, a futuro, lo más preponderante sería lograr el acceso a la casa propia mediante créditos blandos”.

Julia vive en Parque Chacabuco y hace diez años que es inquilina. Residió en Boedo, Caballito, Flores, Devoto y Monte Castro. “El principal problema a la hora de entrar en un departamento es económico, es una barbaridad la plata que te piden. Cuando alquilé a través de la inmobiliaria, se abusaron con el aumento. Tenía pensado el incremento como acumulado, no anual, entonces me aumentaban el 12,5% o el 15% cada seis meses y terminó siendo más de lo proyectado para el año en curso”, testifica y recuerda algunas arbitrariedades que le tocaron vivir: “Se han quedado con el depósito para arreglar partes de la casa que no había arruinado en mi estadía, sino que ya estaban deterioradas desde antes”. Y agrega: “Otro inconveniente a la hora de mudarme fue tener una mascota. En general no quieren inquilinos con animales o intentan cobrarte más caro, pedirte más depósito o más meses de adelanto”.

Si se incluyen expensas, impuestos y servicios, un inquilino destina entre el 60% y el 70% de sus ingresos a su vivienda.

Las condiciones se vuelven más hostiles cuando el inquilino es extranjero. “Las primeras veces que fui a inmobiliarias y escuchaban mi acento, me decían: ‘Acá alquilamos sólo con garantía propietaria’ y pasaban a mostrarme las opciones de alquiler temporario que estaban más pensadas para turistas, no para personas decididas a establecerse en el país como yo”, describe Daniela, hondureña y radicada en Buenos Aires desde hace nueve años. Y agrega: “Para sortear el problema, tuve que alquilar de forma temporaria o habitaciones individuales en departamentos”.

En uno de sus alquileres temporarios por Almagro, Daniela se enfrentó a una de las injusticias que suelen nombrar con frecuencia los inquilinos. “La dueña me había prometido renovar el contrato por otros seis meses pero no sólo no lo hizo sino que se negó a devolverme el dinero del depósito. Fui a la inmobiliaria y no se hicieron cargo, me dijeron que lo tenía que resolver con la propietaria que, para ese entonces, no contestaba mis llamadas y mensajes”.

Carolina vive en Palermo desde agosto del 2019 y tardó un año y medio en encontrar departamento. “No conseguía un lugar que me gustara, me pedían una garantía propietaria en Capital y era imposible conseguirla o que presente dos, tres recibos de sueldo de un monto determinado para poder entrar a un monoambiente ínfimo”, cuenta la inquilina. La solución llegó a través de un seguro de caución: “Tuve que presentar otro recibo de sueldo, el de mi hermano, para poder sacarlo ya que mi salario es básico. Si no tenía esa posibilidad, me quedaba afuera”, apuntala.

Si se toma en consideración el conjunto de gastos que incluyen expensas, impuestos y servicios, un inquilino destina entre el 60% y el 70% de sus ingresos en mantener su vivienda, de acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional a Inquilinos, realizada en el último trimestre de 2018. Luego de 35 años sin tratar esta problemática en el Congreso, La Federación de Inquilinos Nacional puja por la desprivatización del mercado inmobiliario y la aprobación de una ley que mejore la calidad de vida de millones de argentinos.

Feb 4, 2020 | Comunidad, Novedades

Las organizaciones sociales alertaron sobre el aumento exponencial de personas en situación de calle. Según el Segundo Censo Popular, sólo en CABA hubo 7.251 personas en esta situación en 2019, 1.379 más que en 2017. El Primer Censo Popular de Zona Sur reveló, a su vez, que sólo en Lanús y Lomas de Zamora son 1.024 personas en que habitan en la vía pública: la mayoría quedó en la calle en los últimos tres años de la gestión de Cambiemos y la mitad de ellos son niños. Estos números evidencian que las medidas del Gobierno de la Ciudad no alcanzan para abordar la problemática integral que se agravó bajo su triple gestión. Desde el pasado 27 de diciembre comenzó a funcionar una mesa de trabajo entre la comisión “Vivienda Digna”, funcionarios del gobierno actual y también la oposición.

Para los porteños, los niños, adultos y ancianos acurrucados en el piso de cajeros de banco, personas buscando en tachos y contenedores, los colchones en las veredas o carritos llenos de cartón impulsados por cuerpos delgados, ya son un paisaje natural. Es la puesta en escena de las políticas neoliberales: unos pocos se enriquecen y las grandes mayorías se caen del sistema. No es una impresión a priori: mientras que la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad oficializó 1.146 personas en situación de calle en el 2019, el Segundo Censo Popular denunció más de siete mil. La diferencia radica en que la Ciudad contabiliza a las personas con domicilio en Capital Federal que pasan la noche a la intemperie. Por su parte, las organizaciones sociales cuentan que la calle efectiva es sólo la parte visible: 5.412 personas durmieron en la vía pública porteña el pasado año. También, otro grupo pasa la noche en paradores o centros de integración -1.981 personas encuestadas- y hay otras que están en riesgo de calle al obtener subsidios, vivir en hoteles familiares o que están por ser dados de alta en hospitales o cárceles.

El Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- realizó un análisis de los números arrojados en el Censo Popular, tras la publicación oficial: “Al menos 1.461 personas se encuentran en la calle por primera vez. En dos años, se incrementó un 23% la gente sin ningún tipo de acceso a políticas habitacionales. El motivo principal que identificaron (42%) como causa de su situación es que perdieron el trabajo y dejaron de poder pagar un alquiler y/o servicios». Por su parte, el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la U.C.A, dice: “En el tercer trimestre de 2019, la tasa de pobreza registra una fuerte alza con respecto tanto al año 2018 como a 2017, alcanzando los valores más altos de la década. Al respecto, se estiman que 32,1% de los hogares y 40,8% de las personas se encuentran afectados por la pobreza”.

Desde la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, nacida en 2001 ante la necesidad de una enorme cantidad de población que se quedó sin hogar, colaboran con alimento, ropa y ollas populares para personas en situación de calle. Jorgelina Di Iorio, referente de la organización, psicóloga e investigadora del Conicet, comenta: “Si bien hace doce años están en el gobierno de la Ciudad, estos últimos cuatro el macrismo dejó por primera vez a personas, y sobre todo a familias completas, en situación de calle. Pero también hizo que muchos que habían conseguido un lugar, ya insertos socialmente de otro modo, vuelvan a estar en calle debido a la falta de políticas integrales y a las violencias institucionales, simbólicas y físicas que son parte de la cotidianeidad”.

Según Di Iorio, en un estudio correspondiente a su grupo de investigación en psicología del Conicet, el 65% explicitó haber vuelto a la calle desde 2018. Las razones son muchas: no percibir más ingresos, aunque sea de forma informal, la inflación, la suba de las tarifas y la ausencia de políticas públicas paliativas para las microeconomías familiares -como las implementadas años anteriores- y un proyecto económico regresivo. Sus resultados se alcanzan a apreciar a simple vista: en el tercer trimestre del 2019, según el INDEC, la cifra de desempleo alcanzó el 9,7% -versus el 7,6% del tercero correspondiente al primer año de gobierno de Cambiemos-. Una cadena de hechos y decisiones de políticas públicas que culmina con la imposibilidad de inserción de los grupos más vulnerables.

La Ley 3.706 establece en su artículo 4 los deberes del Estado para con las personas en situación de calle tal como “proteger integralmente y operativizar los derechos”, lo que no resulta efectivo, según la lectura de las organizaciones consultadas. Es por ello, que la lucha de la mayoría de ellas, que trabajan la problemática día a día, se nuclea en la implementación de esta normativa. “El Gomero”, comedor de Barrancas que le adjudica su nombre al árbol que los aloja desde el 2002, brinda comida, asiste en problemáticas de salud y acompaña el proceso educativo de los niños, haciéndose parte de la vida de las familias que acuden a una comunidad ya conformada. Carlos Durañona, uno de sus integrantes, expresa: “La situación de calle es un tema durísimo y en Belgrano están sufriendo mucho la persecución. Ellos denuncian que a la madrugada se les acercan camionetas, se bajan patotas y los expulsan. Son los desaparecidos sociales. La sociedad los ve cuando están en la puerta de sus casas o negocios y les molesta, sino, no existen. Esta problemática no prende en la sociedad. Debe ser tomada como un problema nacional. Hemos planteado conformar una especie de asamblea permanente para reducir los esfuerzos desparramados y centralizar en una comisión directiva que tenga acceso a los poderes del Estado. El día que veamos el problema más de cerca, es porque entendimos lo que significa la dignidad de una persona y la importancia de tener amor por el prójimo, la conciencia de que somos hermanos y semejantes y que cualquiera puede estar en esa situación. Nosotros somos el otro, hay que ponerse en el lugar del que está necesitando ayuda”.

No tener techo implica muchos otros problemas, como la falta de acceso a derechos ciudadanos básicos, lo que implica hasta la tenencia de un documento de identidad. Lila Wolman, vicedirectora del Isauro Arancibia, el centro porteño de educación popular que recibe a cientos de estudiantes que viven a la intemperie, en diálogo con ANCCOM, sostuvo: “La situación de calle es una problemática integral que incluye otras; implica no tener acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y a otros derechos básicos. Se es víctima de violencia al estar en la calle. Durante el año, los pibes venían con hambre y frío. Hubo asesinatos por parte de la policía. Nuestra escuela sufrió una persecución sistemática sin precedentes, en la cual nos notificaron que cerrarán el jardín y nos sancionaron por una intervención pública y artística en respuesta a eso”.

Un 56% de las personas censadas declara haber sufrido violencia institucional, según indica el CELS. Fabio Adrián Manuppella, militante de Proyecto 7 -organización que agrupa a varios centros de integración donde viven personas en situación de calle- y periodista del programa “La Voz de la Calle”, por su parte, expresa respecto de los años de gobierno de Mauricio: “Murieron en la calle compañeros quemados, otros de frío. Cuando hay un evento muy importante en el centro se manda a pegar, a quemar colchones, hasta a robar la ropa y más cuestiones violentas”. En el conversatorio, organizado en el mes de noviembre acerca de la problemática, por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con las organizaciones sociales, Manupella había declarado a partir de su experiencia: “Las instituciones y los paradores de la Ciudad son parte de la violencia, nos tratan como cosas. Nos hacen llegar a las 3 de la tarde para estar adentro recién a las 7”.

Además de la violencia institucional, el consumo problemático y la salud mental son problemas asociados a estar en situación de calle. “Desde el sentido común, se instaló que el uso de drogas es la causa de quedar en la calle o que toda persona que está en esa situación, consume. Aunque muchos recurren, hay problemas también de depresión, soledad, relativos a la salud mental que no se piensan desde la política pública. Por eso, desde la organización, tratamos de producir otros modos de relación social. Estar en situación de calle es una experiencia traumática, que tiene efectos en clave de múltiples expresiones de sufrimiento mental. Son personas en las que confluyen múltiples identidades estigmatizadas. Padecimientos físicos y psíquicos, que son producto de vivir sistemáticamente violencias simbólicas y físicas, desde la sociedad y las instituciones” indica Di Iorio.

El Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial Borda, ente público reconocido internacionalmente en el ámbito psiquiátrico, es intervenido por el Frente de Artistas, un movimiento artístico, social y autogestivo, que produce arte como una herramienta de lucha para la desmanicomialización. En su representación, Daniel Calvo, denuncia: “Cambiemos, obliga a los médicos psiquiatras a externar compulsivamente a los internos. Los jueces amenazan a los profesionales de la salud con iniciarles un sumario por no cumplir la Ley 26657 de Salud Mental y estos se ven obligados a acatarla. Los trabajadores sociales del gobierno porteño tramitan un subsidio habitacional de $8.000 para que los pacientes alquilen una pieza en un hotel o directamente los envían a un parador. A los más afortunados, les dan una pensión por discapacidad de $10.000, una tarjeta de Ciudadanía Porteña por $3.000 para comprar alimentos y los derivan a un comedor comunitario de C.A.B.A. Este es el ‘Protocolo de Reinserción’ que ha estado aplicando el PRO y Cambiemos. En el Gran Buenos Aires, es aún peor. No existen dispositivos alternativos para los externados. Es la nada total y solo pueden depender de Cáritas o de alguna ONG que se ocupa de los enfermos mentales”.

Por otro lado, la situación de calle afecta a los más vulnerables: los niños. La baja de imputabilidad para los menores de edad, que estuvo en agenda recientemente, requiere un análisis de las causas que arrastran a chicas y chicos a patear las calles y cometer delitos, ya sea por hambre o necesidad propias y de sus familias: “Los que terminan huérfanos, al cumplir 18 años, deben salir de la institución que los aloja y los mandan a paradores u hogares pero, durante ese tiempo, no hay voluntad política para integrarlos al sistema y contrariamente, dan mil vueltas para llevarlos a estudiar. Nuestra lucha es para mejorar las instituciones. Por eso articulamos con las cárceles, con el Hospital Borda, pero ya no hay lugar en nuestros centros de integración para más personas. La niñez es un punto clave. ¿Por qué el sistema de adopciones no funciona? ¿Hay políticas públicas para que tengan un trabajo por parte del Estado? La respuesta es no. No hay seguimiento en los hogares ni en los paradores”, comentó Manuppella de Proyecto 7.

Bárbara Alegre, coordinadora y presidenta de Sopa de Letras, Asociación Civil Comunitaria en el conurbano creada en 2009, explicó: “La gran diferencia entre Capital y Gran Buenos Aires es que en Provincia hay una ley -la 13956 o ‘Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle’- pero no se cumple, ninguno de sus artículos. No existen programas que asistan y acompañen a las familias, tampoco paradores, hogares, ni subsidio habitacional, menos un equipo técnico que recorra las calles, como lo refiere la Constitución. En consecuencia, hay un deterioro de las condiciones en las que llega la gente que asistimos, lo hemos notado”.

Las nuevas autoridades, cuya asunción tiene poco más de un mes, tendrán que implementar medidas de emergencia para hacer frente al contexto desolador de la Provincia de Buenos Aires. El Transformador de Haedo, es una organización comunitaria que atiende ampliamente el área de niñez y sus derechos vulnerados. Los pibes de zona oeste, hasta 2016, contaban con la posibilidad de alojarse de noche en su local, pero tras la decisión de no renovar el contrato, al haber asumido Ramiro Tagliaferro de Juntos por el Cambio en 2015, debieron cerrarla. A partir de no contar con una Secretaría sino un Área en Desarrollo Social con menor presupuesto, acabaron dedicándose, con una subvención que no alcanza, a sus dos centros de día -Haedo y Lomas de Zamora- y al Programa de callejeadas. Aldana Sardelli, referente del área y operadora en calle, expresó: “Familias enteras vienen al centro a comer, se multiplicaron las ollas en Morón, Merlo y otros centros urbanos del oeste. En ese contexto, los pibes adquieren la dinámica de la calle y pasan más tiempo fuera de sus casas. Los lazos barriales que antes hacían que el pibe pueda subsistir dentro, se fueron deteriorando y ahora están más afuera para buscar un plato de comida. Hay personas en la calle que ni siquiera pueden salir a rebuscársela porque están sitiados por la ilegalidad: narcotráfico, red de prostitución, policía, gendarmería… el barrio se convierte una cárcel a cielo abierto”.

En relación a lo que se espera hacia adelante, Di Iorio, manisfestó: “A nivel nacional esperamos que al menos se encare esta problemática y ejecutar políticas públicas en conjunto con quienes trabajamos estos temas. A nivel ciudad sigue igual, pero hay cambios en la Legislatura que, esperamos, puedan ser herramientas judiciales para frenar la miseria planificada”. Según Sardelli: “Reclamamos mayores políticas integrales orientadas a sujetos de derecho, como los niños, para lo cual deben reabrirse dispositivos en territorio que fueron cerrados”, sostuvo en relación a la nueva gestión en Morón, liderada por Lucas Ghi. El área educativa no quedará por fuera de las demandas y Wolman, vicedirectora del centro Isauro Arancibia, enfatizó que se reconozcan los dispositivos educativos que integran a las personas en situación de calle, excluidas del sistema tradicional: “Pedimos que nos ampare una normativa, el gobierno nacional puede presionar a la Ciudad”. La emergencia económica afecta, principalmente, a las personas cuyos días transcurren a la intemperie: convivir con frío, calor, malnutrición, falta de acceso a educación y estigmatización social. Con la asunción de la nueva gestión a nivel provincial como nacional y la reciente sanción de la Ley de Emergencia Económica, parece haber un futuro con esperanzas. Manuppella expresó: “Apuntamos a un trabajo colaborativo de acá a varios años. Esperamos que este gobierno apruebe finalmente el proyecto de ley de gente en situación de calle y en riesgo de estarlo. Cambiemos, por su parte, no quiso ni siqiera que entre a la Cámara de Diputados. Para inicios del 2020 apuntamos a visibilizar la cuestión: juntar firmas y poner mesas en el Congreso. Vamos a sostener estas acciones todo el año y esperemos que el Frente de Todos, pueda hacer algo al respecto”.

Ene 31, 2020 | Novedades, Trabajo

El 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito despedidos.

Una larga planilla contiene la lista de 82 nombres. Son los agentes despedidos. Junto a ellos, las razones por las que ya no pertenecen al Cuerpo de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En una sala de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Lucas Dávolos y Silvio Piera leen por primera vez los motivos que, aparentemente, justifican sus desvinculaciones y la violación de la medida cautelar emitida por la jueza Patricia López Vergara, de noviembre pasado, que impedía al Gobierno de la Ciudad despedir a cualquier trabajador de es repartición. “Tuvo cuatro suspensiones, fue informado en tres ocasiones, debe destacar que desde el día 8/9/19 el agente no labró acta alguna”, lee Dávolos con incredulidad y una sonrisa que enuncia sorpresa: el enojo y la impotencia ya se superaron. Su trabajo consistía en ser chofer. “Tengo una sola suspensión, que me la hicieron en estos casi cuatro meses de lucha. Me la hizo un coordinador que, además, es delegado del gremio. Cuando empezó el conflicto, aprovecharon a los que tienen nivel jerárquico dentro del Cuerpo y que también pertenecen al sindicato para justificar medidas disciplinarias y poder rescindir el contrato, darnos de baja o echarnos.”

Los despidos comenzaron poco antes del 1 de enero y fueron notificados como no renovación de contratos. Llegadas tarde, ausentes injustificados y falsificación de certificados médicos fueron los motivos que el Gobierno alega para violar la cautelar. Sin embargo, los trabajadores niegan que estos argumentos sean las verdaderas razones: “De los 82, más o menos 55 fuimos los que impulsamos los reclamos y tratamos de asesorarnos con otro gremio, ya que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) siempre se comportó bastante funcional al Ejecutivo y de una manera violenta y agresiva hacia con los trabajadores. Y en ese grupo estamos los referentes, delegados normalizadores de ATE, y nuestros amigos y personas cercanas”, sostiene Dávolos, quien llevaba cuatro años en el Cuerpo.

El caso de Silvio Piera es similar: con seis años de monotributista para el Gobierno de la Ciudad y realizando los estudios para su pase a planta permanente fue notificado por teléfono que su vínculo con Tránsito había cesado. El motivo: no haber realizado multas, incluso cuando esa no era su función. El verdadero motivo: político, tal como se lo confesó su supervisor. Los despidos fueron la última represalia para los que decidieron organizarse por sus derechos, y un mensaje para los agentes que quedaban dentro de la Dirección de Tránsito.

Frente a esto, Rodolfo Arrechea, secretario gremial y parte del Consejo Directivo de ATE, aseguró que acudirán al INADI: “Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral, y porque una patota que agredió a las mujeres, mandada por una organización sindical empresarial que es la que sostiene al Gobierno de Larreta. Presentamos la denuncia en la comisaría y acá la respuesta fue ‘los echamos a todos’

Por otra parte, el pasado 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito desvinculados del Cuerpo con posterioridad a la cautelar de López Vergara, en un nuevo capítulo de esta saga.

“Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral», dice Arrechea.

La situación que atraviesan los agentes del Cuerpo de Tránsito dista mucho de ser la ideal desde hace mucho tiempo. Su precaria situación laboral se conoció luego de que en la madrugada del 8 de septiembre de 2019, Cinthia Choque muriera durante su horario laboral tras ser atropellada por Eugenio Veppo, quien también hirió de gravedad a otro agente, Santiago Siciliano. “Esa noche, Cinthia y Santiago ya no estaban parando autos porque se habían cortado los controles desde supervisión: ya no había lugar en las playas de acarreo”, cuenta Dávolos, quien también era amigo de las víctimas. “Pero los chicos quedan ahí parados en la calle, no los dejan ni subirse al móvil ni subirse a la vereda. Se tienen que quedar ahí como una especie de campaña de márketing”, agrega. Una exposición que es doblemente peligrosa cuando los trabajadores no cuenta con ningún tipo de cobertura por parte de la Dirección de Tránsito: ni ART, ni obra social, ni posibilidad de licencias médicas debido a su condición de monotributistas, es decir, de trabajadores sypuestamente“independientes”.

A partir de ese momento, lo que antes fueron quejas aisladas y puntuales se convirtió en un reclamo organizado. Comenzaron las movilizaciones, las asambleas y la unidad para denunciar las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, en medio de una campaña electoral y con bastante presencia de los medio de comunicación, la respuesta del “Ejecutivo” -las autoridades de la Dirección de Tránsito- no se hizo esperar: “Primero nos sacan de la calle con la excusa de que durante una negociación no se podía cortar la calle”, relata Piera. “En la primera mesa de trabajo nos prometieron un montón de cosas, estábamos todos felices. Pero antes de que se lleve a cabo la segunda mesa, renuncia el director y asume el que hasta entonces era jefe de Operativos, que también es delegado de SUTECBA. Ahí hacen un negocio para ellos y a nosotros nos dejan afuera.” Lo que sigue, cuentan, es una serie de persecuciones y aprietes tanto en el ámbito laboral -suspensiones, cambio de horarios y funciones, acoso- como por fuera de éste e incluye amenazas de muerte, patotas y golpizas.

Verónica Báez, trabajadora en planta permanente que también forma parte de la lucha en contra de la precarización laboral, recuerda que anteriormente “otros compañeros intentaron organizarse en un sindicato distinto, pero fueron amenazados violentamente.” La frase “SUTECBA o muerte” logró disuadir a los demás agentes por un tiempo. “Nosotros teníamos muy en claro que no podíamos organizarnos. Pero todo tiene un límite, y la muerte es un límite. Cuando te dicen ‘SUTECBA o muerte’ era literal, nuestra compañera murió. Eso fue el detonante para querer organizarnos”, sostiene Báez. La afiliación en ATE no fue una opción hasta que, agotados todos los recursos propios y habiendo hablado con todas las personas posibles, el asesoramiento legal y laboral que ya recibían del gremio se convirtió en su base de resguardo.

La presión siguió en aumento, al punto que supervisores y coordinadores acudieron durante su horario laboral -como si estuvieran cumpliendo sus funciones- a una reunión de los trabajadores en Parque Chacabuco, en la que sacaron fotos y filmaron. “Se lo dije al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, porque esta cuestión es gravísima en el marco de la democracia, y dijo que iban a averiguar”, dice Arrechea. Pero esa averiguación prometida culminó en una lista de despedidos en la que se encuentran todos los fotografiados aquella tarde. “Ahí te das cuenta que en esa lista no está el justificativo. El justificativo es todo lo que venimos aguantando y que expusimos”, argumenta Dávolos. Los despidos fueron tan solo el paso final.

La lucha por la reincorporación no es menor, pero los trabajadores no quieren que esta situación corra del eje central la cuestión más importante: la precarización laboral. “Estamos en el año 2020 y estamos pidiendo derechos del 1900. ¿Cómo puede ser que a esta altura en la Ciudad de Buenos Aires -no un lugar perdido en el mundo-, un trabajador no tenga obra social, y no tenga una ART o el derecho a pasarse un médico?,” sostiene Báez.

Piera sostiene que “ya de por sí la condición de contratado es violencia pura porque la gente no sabe si al otro día va a tener trabajo o no, hay dependencia total de la persona que te contrata y así no se puede proyectar nada.” Por otra parte, y si bien el Cuerpo de Tránsito aporta el mayor caudal de ingresos al gobierno después de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), los trabajadores de esta dirección son los peores pagos entre los trabajadores municipales de la Ciudad, tal como sostiene Arrechea. A esto se le suma que pueden llegar a no cobrar durante enero, febrero, marzo y, en ocasiones, abril. “Interrumpen la facturación, que es por una cuestión fiscal para que no salte la relación de dependencia encubierta”, explica Dávolos y añade: “Si facturás los doce meses durante cuatro años, como es mi caso, claramente hay una relación de dependencia. Estás completando el ciclo anual de facturación al mismo ente una y otra vez y seguís siendo monotributista.”

Según Báez, también “hay que ver lo político y lo económico en cómo está armado el Cuerpo de Tránsito para que las cosas no cambien”. Desde lo político, “algo importante es qué hace el gobierno de la Ciudad, por qué decide contratar”. “No es solo una cuestión burocrática, es una manera de presionarte, diciéndote y amenazándote con que no te van a renovar el contrato. Entonces, si a vos te piden hacer mil multas, lo vas a hacer por el miedo de quedarte sin trabajo. Es una pistola en la cabeza”, expresa la agente.

Otra cuestión de gravedad que denuncian es la utilización de los agentes de Tránsito como militantes políticos por parte del gobierno y del PRO. “Si superabas los 45 días por médico que tienen los monotributistas y, por alguna razón, tenías que faltar, te daban los días a cambio de que fueras a timbrear. Una persona que hacía política para el PRO o que es afín al gremio y al poder tiene franco”, cuenta también Báez, y Dávolos agrega: “Hay gente que se jacta de que recibió la planta permanente por estar siempre presente en el timbreo y de que ‘vos sos un boludo’, te lo dicen así.” Es de este modo que “una persona que va a timbrear los fines de semana y que entró hace dos años tiene más derechos que Cinthia, que falleció estando seis años y medio como monotributista.” “Hicieron clientelismo con los recursos que nosotros habíamos conseguido en nuestra lucha. Hay clientelismo y corrupción”, resume Piera.

Respecto de los motivos económicos, la recaudación supone el objetivo principal y la contracara de la presión sobre los trabajadores en términos de productividad. “Ellos no quieren funcionarios públicos, no solo por el tipo de contratación y la plata, sino porque no quieren personas que estén a favor del ciudadano y que ayude en lugar de recaudar”, sostiene Báez, una de las pocas agentes en planta permanente que no es administrativa, sino que trabaja en la calle.

Es por esto que, a pesar de que entre las funciones del trabajador de Tránsito esté el “aportar para cesar la falta y prevención de la falta”, es decir, participar en la educación vial más allá de lo meramente punitivo, desde el Gobierno y la Dirección están lejos de promover este tipo de acciones. “La política de los jefes es esconderte porque ellos lo que quieren es la multa, la plata”, sostiene Piera.

“Eso es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos llenó de luces la avenida Corrientes pero resulta que genera una ciudad profundamente injusta. Por afuera muchas luces y mucha sonrisa, y por dentro están los trabajadores en esta situación,” expresa Arrechea, para quien la situación está lejos de resolverse debido al cerco mediático: “A todo tipo de medios le aporta Larreta para poder sostener un gobierno como este.”

Por su parte, los trabajadores despedidos y los agremiados a ATE continúan en lucha, a la espera de que se cumpla del fallo de Liberatori. “Nosotros creemos que es prioridad el puesto de trabajo, más en un momento tan difícil como el que está atravesando el país, y aún más después de una relación de dependencia durante tanto tiempo, de manera encubierta, y con una limitación de derechos básicos que asquea”, sostiene Dávolos. También convocaron a una concentración el lunes 3 de febrero para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y continuar con los reclamos por mejora en los derechos laborales.

Ene 29, 2020 | Comunidad, Novedades

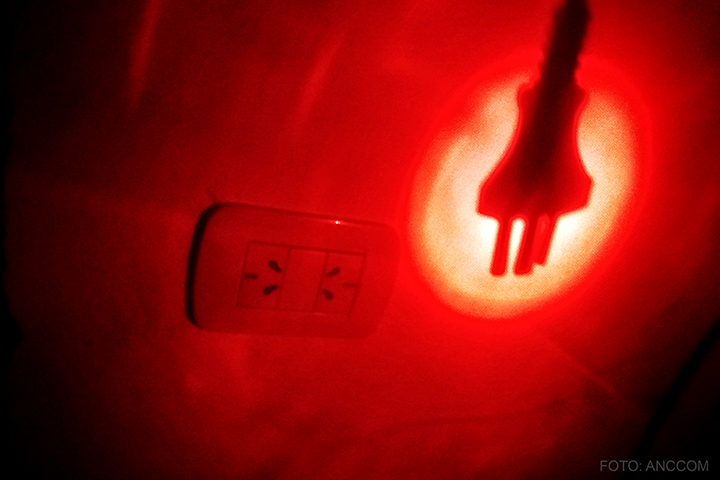

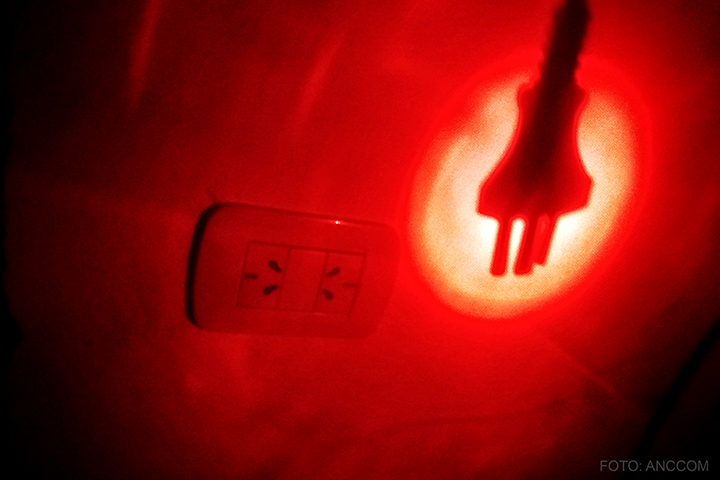

Apenas ocho provincias y la Ciudad de Buenos Aires adhirieron a la Ley de Electrodependientes en su totalidad.

En Argentina, según los registros de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED), hay por lo menos 10.000 personas que necesitan de suministro eléctrico constante para sobrevivir, y su situación de salud puede empeorar con cada segundo sin energía. Los tarifazos ocurridos durante el macrismo complicaron su vida. ANCCOM relevó el panorama de los electrodependientes, qué dice la legislación y cómo enfrentan la crisis.

Son diversas las causas por las que una persona pueda necesitar ese tipo asistencia: Las más comunes son por afecciones respiratorias, en las que se hace uso del BiPAP o CPAP (de las iniciales en inglés de “presión positiva de dos niveles en la vía aérea” y “presión positiva continua en la vía aérea” respectivamente) que ayudan a respirar adecuadamente o concentradores que proveen al paciente de mayor nivel de oxígeno. También están las bombas de alimentación, los aspiradores y saturómetros, por poner solo algunos ejemplos. Otras personas necesitan mantener refrigerados sus medicamentos, como los insulinodependientes, para no romper la cadena de frio.

En 2014 nació Joaquín Stefanizzi, con solo 26 semanas de gestación y 600 gramos. Sus posibilidades de sobrevivir eran muy bajas, pero ni él ni sus padres se dieron por vencidos. Desde entonces, necesita energía eléctrica para su concentrador de oxígeno, bomba de alimentación y saturómetro. Fue ahí cuando su padre, Mauro, comenzó las luchas que fueran necesarias para que el Estado y las empresas le garantizaran a él y a todas las familias en su misma situación, el acceso al servicio eléctrico de manera ininterrumpida y gratuita. Conseguir el equipamiento médico tampoco fue sencillo para ellos: “Nosotros dentro de todo tuvimos la suerte de poder tener una prepaga que, aunque no cumplió con los plazos, nos dieron todo. También teníamos la exposición mediática que sirvió un poco”, dice Mauro.

En 2016 nació Caterina, que también necesitaba aparatos para sobrevivir. Fue entonces cuando su madre, Mariela Duarte, inició una campaña en el sitio de peticiones Change.org para reclamar a Edenor un grupo electrógeno para los aparatos que mantenían a su hija con vida. Después de juntar casi 30.000 firmas, inició otra petición que superó las 85.000 adhesiones para la aprobación de una ley nacional que otorgara derechos a las personas electrodependientes y obligara a las compañías a garantizar el suministro eléctrico o, en su defecto, proveer las herramientas necesarias para afrontar un corte de energía. Fue así como también se la AAED.

Al año siguiente se sancionó por unanimidad y sin modificaciones la Ley 27351 de electrodependencia. En ella se define a un electrodependiente como una persona que “necesita suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento de su equipamiento médico para evitar riesgos en su vida o su salud”.

Esta condición puede ser temporal o permanente, y puede tratarse de personas que necesiten soporte vital de manera continua las 24 horas, en momentos puntuales o para mantener la cadena de frío de algunos medicamentos.

La ley prevé la creación de un Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) y obliga a las empresas proveedoras de energía eléctrica al suministro continuo de electricidad a quienes estén inscriptos en dicho registro, la creación de una línea telefónica gratuita disponible las 24 horas en caso de emergencias por cortes de suministro, y la entrega de grupos electrógenos sin cargo a casas en las que habiten personas electrodependientes. Además, estos hogares tienen el servicio de electricidad de manera gratuita, tanto los gastos por uso como de instalación y mantenimiento.

Para acceder a este beneficio, se deben enviar los datos del paciente, la factura del servicio eléctrico y un formulario de inscripción que puede conseguirse online. El registro se puede realizar íntegramente por internet, mediante la plataforma Trámites a Distancia y puede realizarla cualquier persona que viva en el hogar que accederá al beneficio. El formulario debe ser completado también por un profesional de la medicina que acredite la condición de salud del electrodependiente, detallando el plazo de vigencia, el equipamiento necesario y una historia clínica del paciente. Aunque la inscripción es válida por dos años, es posible renovarla realizando el trámite otra vez, en caso de ser necesario.

Aunque parezca sencillo acceder al beneficio, la mayor parte de la población electrodependiente todavía no está en el RECS. Desde AAED se denuncia el incumplimiento del artículo que obliga al Estado a difundir la ley: “La falta de difusión a nivel nacional se traduce en que muchos electrodependientes no conozcan sus derechos. Nunca se designó la partida presupuestaria para la difusión, y eso se incumple: está en la ley”, dicen desde la organización.

La secretaria de Salud del Municipio de Lomas de Zamora fue la única que realizó un censo exhaustivo sobre electrodependientes, arrojando como resultado que apenas el 57% de las personas electrodependientes están anotadas en el RECS. Es decir, casi cuatro de cada diez familias que necesitan de los beneficios de la Ley 27351 no los están obteniendo. Además, solo uno de cada diez hogares inscriptos en el registro de electrodependientes tiene acceso a una fuente alternativa de energía. Otros datos, como el acceso de las ambulancias a los hogares y el tipo de aparatos que se usan también fueron recolectados por el censo. A nivel nacional, los datos son más vagos: “Tenemos un registro de aproximadamente 10.000 personas registradas como electrodependientes, 6.000 de ellas están en el Área Metropolitana y el resto en el interior del país”, aseguran desde AADED.

Como ya se señaló, estar registrado como electrodependiente tampoco es garantía de nada. Cuando el 16 de junio pasado se produjo el apagón regional que afectó a Argentina, Paraguay y Uruguay, el suministro eléctrico se vio interrumpido durante varias horas en gran parte del país, lo que generó un riesgo de vida para las miles de personas que necesitan de la electricidad para sobrevivir. Aunque la ley de electrodependientes obliga a las empresas a proveer de grupos electrógenos, durante el apagón Patricia Rubín tuvo que dirigirse al hospital más cercano para que su BiPAP, el aparato que la ayuda a respirar, no dejara de funcionar: “Estoy anotada en el RECS, pero no me dieron grupo electrógeno porque dicen que no hay para todos”, explica.

También mencionó la desidia de las líneas de emergencia provistas ante cortes de energía. “No llamo a las empresas porque no me prestan atención. Directamente llamo a Mauro (Stefanizzi, presidente de la AAED) porque ellos gestionan todo más rápido”, señala

La entidad brinda asistencia legal, orientación para aquellos que necesitan registrarse como electrodependientes y ayudan a gestionar los reclamos hacia las empresas. También ofrecen grupos de WhatsApp zonales en donde los miembros brindan ayuda en casos de emergencias.

Apenas nueve jurisdicciones están adheridas a la normativa en su totalidad, entre ellas Buenos Aires, CABA, Misiones y Santa Fe; otras diez tienen reglamentaciones similares o adhesiones parciales y Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego no tienen normativas vigentes para las personas electrodependientes. Las provincias que sí adhirieron a la ley todavía tienen mucho camino por recorrer. En un país donde las tarifas son elevadas, el pueblo está empobrecido y los eventos energéticos imposibles, como el apagón de este año, suceden con cierta frecuencia, resulta de vital importancia la puesta en marcha de la ley en su totalidad y sobre todo el territorio del país, para evitar más muertes por cortes de luz.