Feb 17, 2020 | DDHH, Novedades

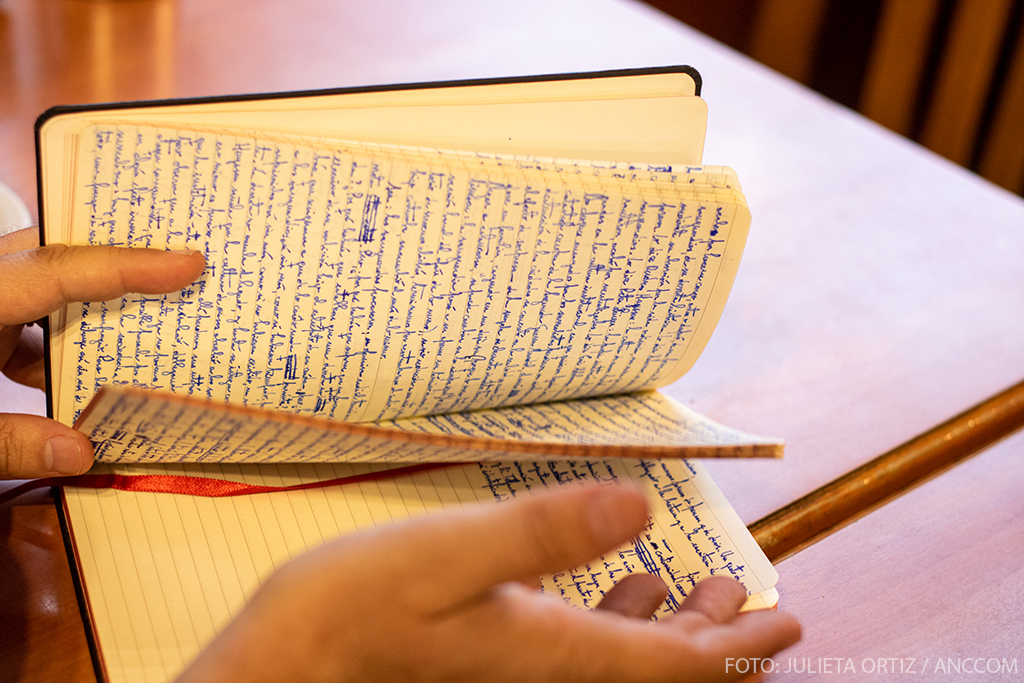

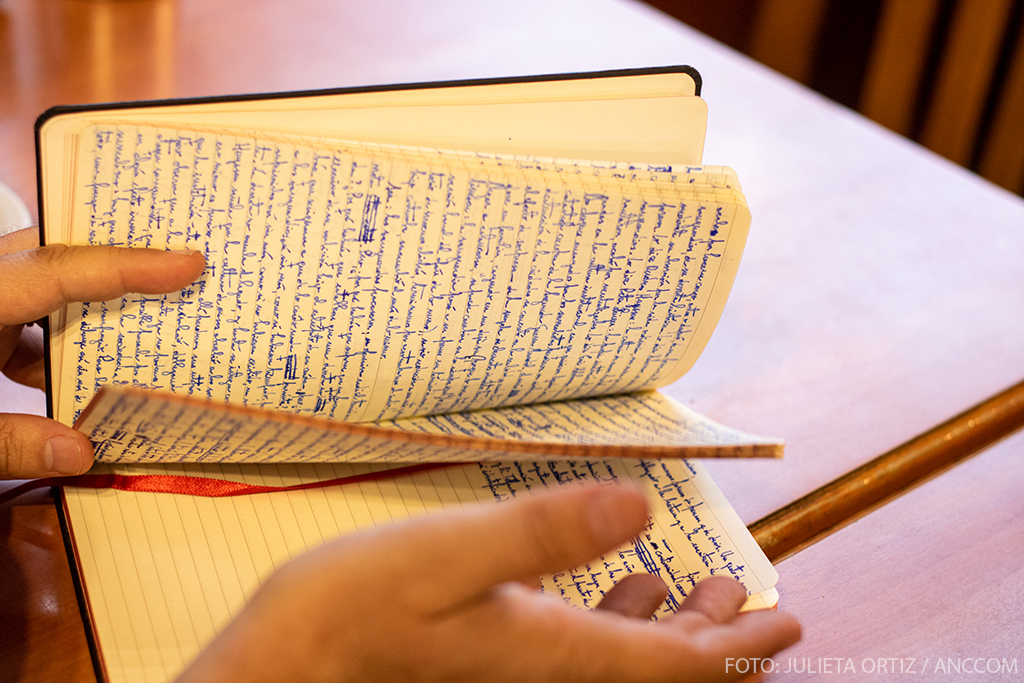

“Yo quedé muy mal, me revolvió la panza y hasta el día de hoy lo sueño”, declaró Héctor Hugo Michelena, ex soldado que estaba haciendo el servicio militar durante los primeros años del golpe de Estado. “Había mucho miedo entre los conscriptos y yo trataba de no meterme en nada porque se decía que mataban gente”, agregó refiriéndose a sus días en el Área 400.

Michelena tenía veintiún años cuando, en medio del servicio militar obligatorio y apenas días después del golpe, fue encomendado como custodia y chofer de los mandos jerárquicos en la intendencia del Área 400. Sus tareas cotidianas parecían sencillas. Llevar a sus jefes a reuniones, a las esposas a hacer las compras y a sus hijos al colegio. También a los cabaret, donde los esperaba en el auto. Sin embargo, en medio de encomiendas aparentemente inocentes, a veces tenía que trasladarlos a allanamientos. “Yo me quedaba a unas cuadras, siempre sin querer enterarme. Tenía miedo por lo que se escuchaba; que mataban gente. Terroristas, guerrilleros o zurdos como le decían”, relató.

En los tres meses y medio que estuvo comisionado al Área 400 en Campana, una sola vez vio la escena de terror de la dictadura militar. En la cocina del edificio de administración de la intendencia, cuando comía apartado de los cargos superiores que lo hacían en el comedor, escuchó gemidos y lamentos. Pedidos de agua. Se acercó con unos compañeros a un cuarto chico y oscuro donde generalmente guardaban papeles. Se asomaron y pudieron ver seis o siete personas, encapuchadas y arrodilladas una al lado de la otra, fue la revelación de esos miedos y la confirmación de los rumores. “El cocinero, un sargento ayudante, nos pidió que no dijéramos nada, que corría peligro nuestra vida”, recordó.

A pesar de no haber visto otros secuestros dentro del Área 400, sí escuchaba los comentarios que hacían los conscriptos y otros soldados como él sobre lo que hacían ahí. “Se decía que metían personas muertas en tambores cerrados con concreto y que después las llevaban a Campo de Mayo”, recordó y aunque no lo creía del todo en ese momento, sí era consciente del peligro por lo que optaba no involucrarse con nada. Otro rumor era el de “La Escuelita”, un chalet apartado en Campo de Mayo, pintado de blanco con tejas rojas, donde se decía que tenían gente detenida que “iba a un destino final”.

El momento más traumático, una de las muchas causas que lo definió a abandonar su trabajo, fue un operativo donde también estaba involucrada la policía. Había transportado a los jefes de la intendencia del Área 400 a un lugar, donde se encontraron con 45 cadáveres, personal del ejército y oficiales de la policía. “Uno de ellos tenía un cuchillo. Levantó el brazo de un cuerpo, lo apoyó contra el capó y lo cortó. Era para determinar la edad. Dijo que tenía diecisiete años. Se me revolvió toda la panza”, recordó agobiado.

En la primera audiencia de 2020, también testimonió María Francisca Moyano, mujer de Roberto Albarracín, desaparecido durante el año 1978. Albarracín era peronista. Hacía reuniones con compañeros, que Moyano cree que podrían haber sido de Montoneros, e iba a movilizaciones esperando el regreso de Perón. “Fuimos a verlo a Ezeiza y festejamos cuando asumió Cámpora”, recordó ella.

Albarracín trabajó en varias empresas, pero sobre todo en la General Motors. En los años de su secuestro, se había puesto un taller con el padre, donde hacía las reuniones secretas con sus compañeros para escuchar los mensajes de Perón desde el exilio. Ella se aburría en las reuniones, eran un sacrificio que hacía por su esposo más que por convicción propia. No le gustaba tener que ir con él a las movilizaciones, pero lo seguía en sus ideales. “Más tarde entendí que eso era importante”, reflexionó. Hasta el día de hoy, no sabe con certeza si su marido era parte de Montoneros o no. Pero afirmó que “si todos los que luchaban por los derechos de los trabajadores fueron Montoneros, entonces mi marido lo era”.

Fue después de las fiestas de 1977 cuando ocurrió la mayor tragedia. Moyano volvía a la casa que compartió con Albarracín, y en la que ella aún vive en Villa Adelina, el 2 de enero de 1978. Su marido llegó en bicicleta, regresaba de ver a su mamá en Don Torcuato. “No te asustes”, le dijo. “La nena se lastimó y le cosieron un par de puntos, pero ya está bien. Se quedó en Torcuato”, le explicó.

Moyano fue al otro día, el 3 de enero, a ver a su hija mayor, pero la dejó en la casa de los abuelos y partió con la nena más chica rumbo a Villa Adelina hacia la tarde. Cuando llegaron a la casa, volvieron a salir apuradas para comprar el pan, pero en el camino vieron la panadería cerrada. “Fueron solo cinco segundos desde que salimos de mi casa”, relata y agrega: “Y cuando volvíamos, en la esquina, un hombre me detiene y me pregunta a dónde voy. Le digo que a comprar. Él me dice que vuelva al otro día porque estaban haciendo un allanamiento. Era en mi casa”. No volvieron durante dos meses, y se quedaron en lo de su mamá. La preocupaba que se dieran cuenta que era ella la que vivía allí. Tampoco volvió a ver a su marido.

Cuando regresó al barrio, habló con los vecinos de al lado. Le contaron cómo fue el allanamiento que ella no alcanzó a ver. Había camiones del ejército y personas vestidas de civil, como el hombre que la detuvo en la calle. Preguntó por su marido y los vecinos recordaron haberlo visto pasar en bicicleta y esperar un colectivo pocas horas antes. Ella no lo había visto en todo el día porque había ido a Don Torcuato sola y no supo si él fue a trabajar o estaba en otro lado. Tampoco supo por qué esperaba un colectivo ni a dónde iba.

La casa estaba revuelta, rota y con cosas desaparecidas. Un vecino le contó que, cuando vio entrar a los militares, les dijo que eso era violación de la propiedad privada. La respuesta fue “callate que te cago a tiros”. Moyano nunca vio libros ni folletos con propaganda de alguna organización guerrillera en su casa y además no entendía cómo lo habían encontrado ahí, porque ella era la única que tenía la dirección actualizada en el documento. “Tenía mucho miedo de que volvieran por mí. Lo tuve durante muchos años”, contó con la voz quebrada. “Mi vecina me acompañó a pedir un certificado de separada porque no podía decir que era esposa de un desaparecido y cuando entré a la comisaría tuve la sensación de que no iba a salir”, agregó recordando el temor que tuvo durante los años de dictadura. Antes de terminar su testimonio leyó un poema que le escribió un amigo de la infancia a Albarracín con lágrimas en los ojos y la tristeza atragantada.

También dieron su testimonio: Capy Garrido por videoconferencia y Jazmín Lavintman. Las siguientes audiencias serán en el día y horario del 2019, los miércoles a las 9:30.

Feb 13, 2020 | Novedades, Vidas políticas

Bajo el sol de la tarde que aún golpeaba fuerte, miles de trabajadores -como ellos se identificaron, casi dejando de lado las banderas partidarias y sindicales- se reunieron ayer en la Plaza de los Dos Congresos con motivo de hacer más visible que nunca el rechazo hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus políticas de ajuste.

El contexto de la movilización de diversas organizaciones sociales y sindicales estuvo marcado por la visita de una delegación del FMI, cuyo objetivo consiste en monitorear y auditar las cuentas públicas frente a una inminente renegociación del pago de la deuda. También coincidió con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, en la Cámara de Diputados. ¿La consigna? Hacer oír -y ver- el reclamo generalizado de priorizar las necesidades del pueblo por sobre las exigencias del organismo internacional.

El acto comenzó puntual a las 18, y las intenciones fueron explicitadas desde entonces: “Damos comienzo a nuestro acto repudiando fuertemente la presencia del FMI en nuestro país y enseñándole nuestro pueblo.” Con las banderas abajo o corridas hacia los costados no sólo para que todos pudieran ver bien, sino también para que la imagen fuera la de “miles de trabajadores unidos”, los diferentes oradores fueron sucediéndose a lo largo de poco más de media hora. El mensaje era similar. Detrás del escenario, sobre la enorme tela blanca que dejaba al Congreso casi escondido -como si se ocultara de la gente-, el cartel negro destacaba con el lema de la convocatoria: “La deuda es con el pueblo”. Y el pueblo estaba allí para reclamarla.

Muchas organizaciones acudieron en respaldo al presidente Alberto Fernández y su equipo de gobierno, mientras Guzmán se encontraba dentro del Congreso exponiendo un informe sobre la renegociación de la deuda externa. “Estamos apoyando a nuestro presidente frente al FMI, para que podamos llegar a un acuerdo y ver si se puede resolver”, expresó un militante de Barrios de Pie que no quiso identificarse. “Estamos a favor del pago de la deuda mientras tanto el FMI se ponga de acuerdo con el presidente y le permita pagar de a poco y así poder levantar la economía del país. Creo que el gobierno, en la negociación, va a pensar primero en la gente, en que el país tiene que salir adelante.”

Por su parte, Víctor de Gennaro, el histórico líder gremial de ATE, como uno más entre la multitud, expresó que “hay que hacer lo que el pueblo votó en octubre, que es basta de Macri, basta de Fondo y de saqueos, y basta de seguir pagando con la hipoteca del futuro de nuestro pueblo una deuda externa que se ha utilizado como una de las herramientas de sometimiento.” Según el presidente del Congreso de Unidad Popular, “las deudas hay que pagarlas pero las estafas, no”. Y agregó: “Hoy tiene que salir de acá una decisión soberana de investigar la ilegalidad y la ilegitimidad de la deuda. El pueblo merece un resultado diferente.”

Sin embargo, y aunque el rechazo al FMI y sus consecuencias funcionó como punto en común y aglutinante, otras organizaciones -mayoritariamente de izquierda- se mantuvieron ajenas al apoyo al gobierno y endurecieron su reclamo. “Acá hay muchos que tienen un posición ambigua”, expresó el referente trotskista Jorge Altamira, : “No dudo del sentimiento que tienen contra el FMI y de que también piensan que es perjudicial, pero al mismo tiempo dicen que vienen a apoyar al gobierno que es proclive a entenderse con el Fondo. Entonces, nuestra manifestación es separada de la de ellos.”

El ex-legislador sostuvo que la deuda “es una hipoteca que las pobres espaldas de la Argentina no puede ni debe soportar”, y que la misma no debe ser pagada debido a la situación extrema del país: “El gobierno tiene que estar enfocado en subir salarios, jubilaciones y educación, y en tomar medidas como la reactivación de la obra pública para terminar con el desempleo. Esa es la prioridad. Si tenemos plata para eso y para lo demás no alcanza, que los otros la miren desde lejos.”

La “hipoteca” -o “pesada herencia”- fueron los 44 mil millones de dólares de deuda contrajo con el organismo internacional, de los cuáles tanto Macri y su gobierno como el mismo FMI fueron responsables debido a las condiciones irregulares que llevaron a la situación macroeconómica actual. Frente a esto, el diputado nacional y referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, hizo hincapié durante sus minutos sobre el escenario en la necesidad de investigar la deuda para que “ni un solo peso sea para pagarle a los especuladores”. Y fueron varios los que mencionaron la activación de la Comisión Bicameral Permanente para el Seguimiento de la Deuda Externa. Ya que, como sostuvo De Gennaro, “no se puede pagar más sin discutir”.

Dentro del Palacio Legislativo, el ministro de Economía sostuvo que “están del lado de la gente” y remarcó la importancia de que la deuda deje de ser “una carga que pisa el desarrollo del país”. “No vamos a permitir que fondos extranjeros nos marquen la política”, expresó frente a los diputados, en consonancia con los que, en las inmediaciones del Congreso, le exigía la gente: el pueblo antes que los especuladores, el hambre de los argentinos antes que el Fondo.

La movilización fue en extremo pacífica, y el acto duró pocos minutos en comparación con la cantidad de gente que se amontonaba en los escasos espacios a la sombra o simplemente se resignaba al rayo del sol de febrero. Sin embargo, la presencia fue el mensaje más contundente: la deuda es con el pueblo. De fondo, y cada tanto, un canto ya conocido por la mayoría de los argentinos: “Unidad de los trabajadores / y al que no le gusta / se jode, se jode”.

Feb 13, 2020 | Culturas, Novedades

El arte callejero que florece en los espacios urbanos puede ser una herramienta de inclusión social. Es apreciado desde distintos ángulos y distancias. Lo puede ver una persona que vuelve de trabajar en el colectivo, como también habitantes de la zona y curiosos.

«Carlí Human» es de la localidad de Muñiz y se dedica hace más de 20 años a realizar grafitis y murales. La variedad de colores y motivos son características de sus trabajos, que se encuentran en espacios rurales y urbanos, en barrios, interiores, exteriores y hasta en camiones de carga. “Me inicié con grafitis, con el tiempo fui creciendo, perfeccionándome y ganando terreno en esta profesión. Al presente, continuo dedicándome a esto, es mi solvento económico. En este oficio tengo una rama comercial en la cual realizo murales para diferentes negocios, bares y empresas. Y una rama artística en la cual produzco trabajos de interés personal”, dice el artista. En esa línea, utiliza el término “versátil” para definir sus obras y se define como un “obrero del arte. “Me gusta la naturaleza, pintar animales en peligro de extinción, flores y paisajes pero la realidad es que hago de todo”, añade.

“Actualmente hay una apertura muy grande en este arte, hoy en día un pibe puede pintar algo al lado de las vías del tren, ser llamado para realizar una obra y ser remunerado por ella. Hoy, el muralismo es aceptado y valorado”, dice Carli respecto a esta profesión. Y expresa: “Hay que romper con aquellos estigmas sociales en los que el artista es visto como un hippie. Yo vivo bien, he viajado por distintos países y todo gracias a este oficio”

Siguiendo esa línea, Mauricio, que prefiere que lo identifiquen como “Uasen”, graffitero de zona oeste, es reconocido por su mural de Carlos Tévez en Villa Pälito, La Matanza. El arstia dice: “Empecé a pedir permiso para pintar en las paredes, hasta que la gente se empezó a acercar y cuando me quise dar cuenta me dedico solo a esto”.

En tanto, Cristian Acosta, conocido como “Kave”, cuenta: “Trato de indagar en las pasiones humanas; los colores, la luz y la oscuridad como dualidades que traemos en nosotros” . El contexto social, político y cultural. El trasfondo ideológico y el seguimiento de acontecimientos relevantes en el Conurbano, tales como las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodrígruez. y el apoyo a las culturas originarias. Todas esas son características de los trabajos de “Kave”, que es de Moreno.

Por otro lado, este artista es reconocido por ser parte de la gestión de encuentros entre muralistas. “Participo en Pintadas del fin del mundo y Encuentro de expresiones urbanas junto a compañeros y compañeras en Moreno, también producimos el festival Buena Pinta Social Clu que en el 2020 irá por su tercera edición”, señala. Estos son espacios donde los y las jóvenes artistas emergentes se reúnen a intercambiar expresiones artísticas urbanas tales como el graffiti, con el objetivo de fortalecer y fomentar la cultura propia de los barrios.

La diversidad es una de las características propias de los murales. En este campo varían las técnicas, los colores, y decisiones estéticas propias de cada artista. Emergen constantemente nuevas formas de expresión a través de este lenguaje. Tomas Facio, de Merlo Norte, que además es estudiante de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), afirma: “Creo que el muralismo es una buena herramienta social, un lenguaje visual que siempre está”, y agrega: “Siempre aposté por pintar en Merlo, los que somos del Conurbano sabemos que el arte está centralizado, me parece fundamental que se acerque a la gente y no que la gente tenga que acercarse al arte”

Facio comenzó a realizar murales en 2014. Pintó en en Merlo pero también en Valparaíso (Chile) y en Zaragoza y en el País Vasco (España). “Mis obras abarcan distintos medios tales como: murales de pequeña y gran escala, pintura sobre lienzo y dibujo/ilustración, usando la tinta china, independientemente del soporte. Como recurso utilizo la técnica de grabado, llevándolo a otra dimensión: el muralismo”. También revela que “actualmente acabo de finalizar una residencia artística en País Vasco, realizando un mural en un pueblo llamado Eskoriatza, que aborda la temática de la relación entre lo tecnológico y lo biológico. Ahora me encuentro trabajando en una serie de dibujos y pinturas, relacionando las imágenes entre sí y buscando generar narrativas”

Con respecto a su trabajo comenta: “Lo que caracteriza a mis murales es la utilización de una pintura monocromática, en la que solo uso la tinta para generar distintos tipos de valores. Esto hace más laborioso el trabajo. Si optara por el látex, y utilizara blanco para crear más valores, estaría agilizando la labor pero no lograría la textura que busco generar al trabajar con líneas”. Siguiendo con las peculiaridades de su producción, agrega: “Otra característica detrás de esto es la tinta china, la piedra angular de las historietas, un medio que considero contracultural, un recurso económico. Por dar un ejemplo, con un litro de tinta china podés pintar cuatro murales, en tiempos jodidos, creo que es un buen recurso”

El muralismo es un arte para todos y todas. Un arte que con el tiempo se transformó en profesión, en trabajo, en inclusión. Un arte que integra, que muta, que abre nuevos caminos. Un arte con valor, con ideología, con conciencia de clase. Que invita, que implica e interpela. Y el Conurbano tiene mucho que decir (y que mostrar) con sus artistas de los muros.

Feb 13, 2020 | Culturas, Entrevistas, Novedades

En Confesión, su próximo libro, una niña se enamora de un Videla adolescente.

Martín Kohan es uno de los escritores argentinos más vigentes y activos. Docente, escritor, ensayista y crítico literario, entendió a los doce años que no tendría futuro como arquero porque era, en sus palabras, “bajito y enclenque”: “Tuve una segunda oportunidad en la cancha de fútbol cinco”, dice mientras se acomoda los anteojos con el meñique y el pulgar en un gesto que va a repetir durante toda la charla. Avisa que va a gesticular mucho con las manos. Que habla muy rápido y se va por las ramas. Que no le gustan los cafés literarios y que prefiere ir a leer en lugares como La Orquídea, donde se encuentra ahora. En más de una hora de conversación, habla sobre la figuración del escritor, el Plan Nacional de Lecturas 2020, los dos nuevos libros que publicará este año y de cómo Twitter puede ser un terreno de controversia más fértil que dañino.

Este año publicás dos libros: Confesión y Me acuerdo.

Me acuerdo es un formato de escritura que inventó un escritor norteamericano llamado Joe Brainard. Yo leí primero el de un escritor francés, Georges Pérec, que hizo su propio Me acuerdo a partir del de Brainard. Y a mí no me gusta la escritura autobiográfica.

Solés crear protagónicos muy distintos a vos.

Y narradores que no me expresan. No me atrae ni expresarme ni narrarme. La ideología que yo tengo, está. Pero no hay alguien que expresamente la toma y la enuncia. A mí narrar cosas que me han pasado es lo que menos me interesa. El formato de Me acuerdo es distinto. Tiene que ver con hacer listas. El Me acuerdo es una lista de recuerdos. Es algo tan abierto… ni siquiera como la memoria, que te da otra articulación, una selección. Tampoco es narrativo. Eso fue muy estimulante. Hay cosas mías, pero solo enumera cosas que siguen el orden del recuerdo, que es arbitrario. Respeté el orden en que los recuerdos fueron apareciendo. La memoria social selecciona lo relevante. El listado de recuerdos no tiene un criterio de relevancia. Algunas cosas son importantes para mí y para nadie más, otras para nadie. Otras para todos.

¿Y en cuanto a Confesión?

Difícil de explicar: la novela tiene tres partes. En la primera y en la última hay confesiones. Hay una chica de 12 años en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que es Mercedes. Lo que aparece en la novela es su despertar erótico, que es ambiguo porque la edad es ambigua. Y hay un vecino que ella ve pasar por la puerta de su casa. Ese vecino que pasa es Videla, que era de Mercedes. Y que tiene en ese momento 16. Después hay varias capas. Si le dieras la palabra a la niña sería una cosa, pero el que narra es el nieto de ella, que narra lo que la abuela recuerda. Eso me permitió jugar con lo que la chica advierte y no advierte que le pasa, lo que la adulta ya grande advierte y no advierte que le pasaba y el narrador, que es el nieto. Ni la mujer adulta explica lo que pasaba del todo, ni el narrador lo explica del todo. En el medio se narra un atentado que hubo contra Videla en el 77’, una bomba puesta bajo la pista del aeropuerto. Y en la tercera parte hay otra confesión.

Me acuerdo, el otro texto que Kohan lanzará este año, se basa en una lista de hechos que recordó de su vida.

Dijiste una vez que te descubriste escritor. Que estabas más ligado al acto de escribir que al de ser uno.

Lo decía en función de los que piensan en una fantasía de infancia: “¿Cuándo decidiste o te propusiste ser escritor?” Y yo creo que nunca. Y por contraste escucho muchas veces a quienes dicen: “Yo de chico lo veía a Cortázar, de chico fui a la Feria del Libro y pensé qué lindo sería estar ahí”. Ese deseo no lo tuve jamás. Me refiero a una cierta identidad social. La condición de escritor no me atrajo nunca. A cambio, desde muy chico, escribir me gustaba muchísimo. Y en sexto grado algo que yo había escrito circuló entre mis compañeros y la situación de que me leyeran se me grabó. De alguna forma mi impulso sigue siendo que escribir me apasiona, y no todo lo que se juega en el orden de la figuración social del escritor.

¿Qué problema hay con esa figuración social?

La encuentro contradictoria. Me llama la atención la fascinación por los escritores. Por verlos, por fotografiarlos, escucharlos hablar, por su nombre. En las ferias del libro se nota muy claramente cuándo ese vínculo con los escritores tiene su articulación con la lectura y cuándo en cambio ocupa el lugar de la lectura. Que es cumplir con el ritual de un capital cultural adquirido por alguien a quien la literatura no lo entusiasma. Muchas veces eso se ve compensado o hasta reemplazado con ir a la Feria del Libro. Escuchar charlas, actividades que cubren esa zona de capital cultural de quien necesita sentir que tiene cultura literaria. A mí esos espacios me interesan y participo de ellos porque los concibo como espacios de intercambio literario. Discutir sobre literatura me gusta. Pero no los pienso como espacios de figuración.

El caso de Borges es paradigmático: el lugar social de los escritores puede ser más fuerte que el de la literatura. Borges era más conocido y admirado que leído. Y cuando era deplorado por razones políticas, solo se ponía en cuestión el carácter ideológico de su literatura: se suponía que era elitista. Así y todo no de lo desconsideraba literariamente. Había una combinación de admirar al escritor y desconocer su obra. “Borges: un genio”. Cuando era chico había un programa llamado “Grandes valores del tango”. Era bastante decadente, como el tango de ese momento. Conducía Silvio Soldán. Borges fue a ese programa y en mi casa lo vieron como un momento de repunte cultural: estaba Borges. Pero si eso no traspasa, no contacta con la lectura de los libros de Borges, no significa demasiado.

Dialoga con la construcción de un ícono nacional y ya.

A veces una cosa va en contrapunto con la otra en lugar de reforzarla o incluirla: El ícono. A veces es el fetiche del escritor lo que se pone en juego. O el fetiche de ser escritor. Y de leer y escribir poco o nada.

«Me llama la atención la fascinación por los escritores. Por verlos, por fotografiarlos, por escucharlos», se sorprende,

Este año se retoma el Plan Nacional de Lecturas. En una edición participaste con “Muero contento”, un cuento sobre el sargento Cabral. Saltando ese fetichismo por el “haber leído” del que hablábamos, ¿qué considerás que podría ser útil para promover la lectura en este Plan Nacional?

Que los libros lleguen es una condición. No es suficiente, pero es necesario.

Primero lo material.

A mí me toca, por un laburo en FLACSO, ir a distintos lugares del país y ver cuáles son los distintos libros que hay en distintas ferias del libro. O cuales son los stands de las librerías o de la librería, porque a veces hay solo una en una ciudad donde de todos modos se hace una feria del libro. ¿Qué clase de feria del libro hay en una ciudad donde casi no hay libros? O llegan desactualizados, o solamente los del circuito más comercial. A veces llegan las novedades pero querés leer algo de hace cinco años y ya no está. Ni hablar de libros y autores que no son del circuito que mueven las grandes editoriales por su rendimiento económico. Más el precio del libro.

Un país como el nuestro es muy extenso y desigual geográfica y socialmente. Ahí tenemos un punto de partida indispensable: Si no hay libros no hay lectura posible. Y aunque las nuevas tecnologías abren otras posibilidades, tampoco esas tecnologías están al alcance de todo el mundo.

Reintegrar el Plan de Lecturas respecto de su desintegración o debilitamiento a manos de Macri me parece un paso a valorar enfáticamente. Que los libros lleguen y nadie los lea no prueba que el Plan de Lectura haya que desarticularlo, que es lo que hicieron. Ahora: no basta con que los libros estén ahí. Hay una serie de instancias que tocan a los docentes, críticos, bibliotecarios, todos aquellos que podemos y tenemos que estar involucrados en el estímulo, y en crear condiciones de posibilidad para la lectura. Que es algo muy accesible.

Algo que aúne lo logístico, lo pedagógico…

Es un hábito, una práctica. Y hay, producto de ciertas formas del prestigio social que la literatura tiene -prestigio fuerte y hueco a la vez- un efecto de inhibición. De nuevo la referencia es Borges. Bajo la formulación de la admiración, se constituye una suerte de tótem inalcanzable. En vez de ser un factor de atracción para la lectura, pasa a ser un factor de disuasión. Eso se puede extender a varios autores o a la literatura misma. “Es difícil, no voy a entender, me distraigo, no me concentro”. La tarea de revertir ese tipo de posiciones, de reconvertirlo en algo atractivo y estimulante, son los pasos siguientes a que los libros estén ahí.

Y la industria editorial, ¿cómo juega?

En términos generales, es difícil pensar que de no haber rédito económico podemos contar con la industria del libro. Las editoriales más chicas van a tener las limitaciones de sus propias posibilidades. Ahí es donde la función del Estado es crucial. Vos podés promover una feria del libro que no esté surtida solamente por los grandes sellos editoriales. Y eso en muchos casos se hace.

Muchos de los libros más interesantes de estos años han salido en sellos medianos o pequeños. Mucha parte de la porquería comercial se está publicando en editoriales grandes. Hay un margen de maniobra en escuelas, bibliotecas, festivales, ferias del libro. Pero en un país como el nuestro, las políticas de Estado son decisivas. Para el circuito comercial, cierto tipo de libros “no vale la pena” llevarlos a cierto tipo de lugares donde probablemente haya un lector o dos para esos libros. Y a mí esos dos lectores me interesan.

¿Creés que sea posible?

Las condiciones del gobierno de Macri me parecen difíciles de empeorar. En gobiernos democráticos, ¿podría haber algo culturalmente más empobrecedor que lo que ocurrió durante el macrismo? Que ganara Biondini, quizás. Pablo Avelluto es una persona muy capaz. Es alguien que viene de la industria del libro, que la conoce. Por lo tanto, es un cínico. Aunque él obviamente alega que no es así, y que las condiciones no habrían empeorado.

Otro debate: qué literatura forma parte de ese canon. Cómo se promueve, qué editoriales, de qué modo se eligen los autores. Pero ya es un debate al interior del campo literario, o de la discusión de una política cultural. Y cómo romper la distancia de la veneración. Tenés que quebrar primero ese fetiche del escritor y de la lectura. Porque todo fetiche pone una combinación de veneración con distancia. Así que necesitamos una literatura más concreta, sencilla, real, auténtica. Es raro que de todo lo que existe en la literatura que no te guste nada. Hay libros que son un embole. Reformulalo en estos términos: “Pasá a otro. Si a vos te gusta este tipo de serie, este tipo de música, este tipo de cine, es muy probable que te guste este tipo de literatura. Fijate, me parece que la vas a pasar bien”.

¿Y cómo reformulamos esto, por ejemplo, con Twitter?

Yo leo mucho Twitter. Y me parece que es una disputa que hay que dar. No creo que los 240 caracteres te obliguen a la formación de lo elemental, a la agresividad, la violencia, la tosquedad. Los que son violentos es porque son violentos. No le echen la culpa a Twitter. Hay aforismos que son inteligentísimos y el aforismo tiene el formato de un tweet. Hay tuiteros que plantean, que desarrollan y articulan sus ideas y hay intercambios que demuestran que no es el medio el que te condena a ser un violento o a ser un imbécil. Los violentos que asuman su violencia y los imbéciles que asuman su imbecilidad.

Muchas de las formas de expresión de las redes tienen una predisposición a la violencia, que es la impunidad del anonimato. Poder decirle cualquier ferocidad a otro. Ese otro se sabe quién es y el que enuncia no. Entonces estás en una posición de francotirador. Kennedy está ahí y vos sos nadie. Entonces el dispositivo puede atraer al cobarde. Lo podés humillar y agredir públicamente estando a salvo. Hay gente que no tiene ninguna dignidad.

Pero lejos de una condena en pleno, yo creo que hay que disputar ese espacio y esa tecnología. No estamos condenados a que sea solamente eso.

Feb 12, 2020 | Comunidad, Novedades

Una de sus medidas gubernamentales más urgentes para responder a la emergencia alimentaria es la tarjeta AlimentAR, una herramienta para aquellas personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como los niños. Es por ello que su rápida implementación, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, resulta muy importante para sobrellevar la crisis. La localidad de Moreno, uno de los municipios más golpeados por la situación económica, fue también uno de los primeros en donde se desarrolló la iniciativa.

La tarjeta se lanzó con un propósito general:atacar el problema de la inseguridad alimentaria. En los operativos de entrega, tales como el que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Moreno, las beneficiarias y los beneficiarios reciben la tarjeta que les permitirá adquirir alimentos esenciales y, a su vez, asisten a una charla en las que se les brinda información sobre qué alimentos son recomendados para tener mayor valor nutricional en las comidas. De la movida participan, aparte de la universidad, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el encargado de implementar el programa, ANSES y RENAPER, entre otros organismos.

Con más de 600 mil habitantes y por la dura situación económica que se ve en los barrios, Moreno fue uno de los primeros municipios del Conurbano en donde se hizo efectivo este beneficio, con la entrega de más de 26 mil tarjetas. Fueron distribuidas entre madres y padres de niños y niñas menores de 6 años; el monto de gasto que cada plástico permite es de cuatro mil pesos para quienes tienen un hijo y por seis mil pesos para quienes tienen dos o más. “Lo primero que voy a comprar es leche y yogurth para mi bebé, también cereales. Estoy muy contenta, más por ellos. La chiquita de cinco años es la que más me pide”, comenta Lucy, de 35 años, con tres hijos, que vive en el barrio La 25.

“Vamos a poder comprar más nutrientes o más cantidad. Recibo otras ayudas, como la AUH, pero igual no alcanza. Voy a poder comprarle más cosas a los chicos, porque antes tenía que prohibirle y decirle ‘esto a la tarde, esto dejalo para mañana’ pero esta ayuda me va a permitir comprar un poquito más”, dice Lorena, que tiene siete hijos y vive en el barrio Villa Anita, de Moreno. Limitar comidas o comprar productos más baratos no es nada nuevo en las mesas de los argentinos pero esto se agrava aún más cuando se pregunta a una persona de bajos recursos. Muchas veces, para estirar las comidas o para realizar más raciones, dejan de lado el valor nutricional. Se posterga la idea de calidad para privilegiar la cantidad. Esta tarjeta viene a ayudar a que los alimentos que estas familias consumen puedan ser más variados y de mejor calidad.

El uso de la tarjeta alimentaria es exclusivo para compra de comida, es por ello en que se pone el foco en que las personas que reciben el plástico tengan en claro esta premisa. “Tengo una nena de cuatro años, con esto voy a poder comprar leche, frutas y verduras, lo que sea más saludable para ella. Antes no tenía ningún medio para comprarle cosas, mi marido trabaja, pero hay cosas que aun así no se pueden. Yo sólo tengo una, pero en el barrio hay mujeres que tienen cuatro o cinco chicos, ¿cómo haces para alimentarlos? Esto va a ser de gran ayuda”, dice Daiana, de 18 años que vive en el barrio Zapiola.

“Recién nos dieron una charla sobre lo que podemos comprar, sobre todo alimentos como carne y leche, se excluyen los productos de limpieza. Con esto voy a poder comprar un poco más de frutas y verduras porque está muy cara”, explica Laura, del barrio Villa Anita, que tiene dos hijos menores de seis años.

La inmediatez con la que se aplicó la medida sirve para ayudar a las personas con una complicada situación económica, en especial en municipios habitados por poblaciones vulneradas, como el de Moreno. La articulación entre diferentes eslabones del gobierno y la comunidad fue la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

Natalia Cabral, docente de la UNM y convocada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para esta acción, resalta: “En mi caso, como soy de Moreno, pienso que tiene una importancia muy relevante. Esta medida tiene un alcance de 26. 356 tarjetas que vamos a entregar en dos semanas de operativo. Vienen a garantizar, en un contexto de crisis y de recesión económica, el derecho a la alimentación, en este caso priorizando una población específica que son los niños y niñas menores de 6 años, las embarazadas a partir de los tres meses y las personas que cobran Asignación Universal por Hijo por discapacidad”.

En el operativo, además de la entrega de la tarjeta, se realizan otras actividades como la tramitación del DNI, o del certificado de antecedentes penales en el RENAPER o la actualización de datos en el ANSES. Además, la municipalidad local estableció un puesto de vacunación

Cabral continúa: “La respuesta de la gente es muy buena, hay predisposición y además tenemos comentarios de agradecimiento sobre el buen trato y sobre el poco tiempo que tienen que estar acá para obtener la tarjeta. La espera es muy poca y el trámite está muy agilizado. No es una solución última a los problemas, pero es inmediata, acá las personas se van ya con el plástico cargado, listo para comprar alimentos y viene a saldar esta necesidad que está surgiendo ahora. Creo que es una respuesta muy rápida del gobierno nacional.”

Por su parte, Marisol, del Barrio Reja Grande, que tiene tres hijos, cuenta: “Ahora voy a poder adquirir muchos lácteos que están muy caros para darle a los chicos, voy a tener prioridad en comprar eso. En cuanto a la situación económica, se vive el día a día, en el barrio está muy complicado, hay muchos chicos que tienen que recurrir a merenderos”. El uso del monto asignado en las tarjetas sin duda es necesario para suplir las necesidades básicas insatisfechas que muchos hogares de la Argentina han desarrollado en los últimos años debido a la dura crisis económica. Al menos, es un primer paso.

Feb 12, 2020 | Comunidad, Novedades

«También se los llama hongos psicodélicos: la revelación del alma», dice una de las instructoras.

A la mañana, llega por mensaje privado la dirección en la que por la tarde se llevará adelante el curso. El lugar de encuentro es un PH húmedo en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires que, puertas adentro, funciona como centro cultural. Pasados cinco minutos de las seis de la tarde, más de veinte personas se acomodan en el piso sobre almohadones, deseosas de aprender los secretos del psilocybe cubensis, también conocido como “Cucumelo”, uno de los pocos hongos de esta especie que crece en nuestro país.

“Los consumían los mayas y los aztecas en ritos y ceremonias para conectar con la naturaleza, con ellos mismos, con los dioses”, interviene una de las dos instructoras del curso a modo de apertura, sentada en el fondo, detrás del proyector. “De hecho, el término ‘enteógeno’ -utilizado para describir sus propiedades- significa: ‘Dios dentro de uno’ –explica-. También se los llama psicodélicos: la revelación del alma». Durante la introducción, uno de los asistentes asegura haber dejado el tabaco gracias a estos seres vivos. Otro, iniciado en el uso de ácido lisérgico -LSD-, busca incursionar en algo más orgánico. Una chica aclara que solo le interesa aprender a cultivar como experimento científico.

Las organizadoras del taller se conocieron en Capilla del Monte, Córdoba, en una ‘casa medicina’ o ‘comunidad de plantas’: así se denominan las pequeñas sociedades de la zona donde algunas personas acuden para servirse del mundo vegetal con el objetivo de sanar o expandirse. “Yo llegué de casualidad -asegura E.- o, más bien, causalidad. Me enamoré de la gente, tenían un tipo de vida totalmente diferente a lo que conocemos: del amor, del no juicio, de la no estructura, te sentís muy libre”. Allí conoció a L., nativa del lugar, con ocho años de experiencia en autocultivo y doce en una búsqueda espiritual por medio de otras especies como el San Pedro -cactus que contiene una sustancia psicoactiva llamada mezcalina- y la Ayahuasca, una bebida hecha de plantas en la que predomina el compuesto dimetiltriptamina, conocido como DMT.

A principios de 2019, E. y L. se animaron a compartir sus saberes sobre hongos mágicos en distintas ciudades mientras recorren el país. Dejaron atrás la comunidad en Córdoba porque consideraron que su estadía había cumplido un ciclo. Por ahora no tienen residencia fija.

Una síntesis a dos voces ocupa los primeros diez minutos de las dos horas de duración de la clase. El prólogo abarca una breve historia de los hongos, la polémica en torno a su origen –“no se sabe si son de este planeta: los hongos no son animales, tampoco son plantas”- y sus propiedades terapéuticas. No lo dicen públicamente ante la audiencia, pero las chicas conocen a una persona que dejó atrás 20 años de adicción a la cocaína, sin quererlo, luego de ingerirlos. Agregan que el padre de una de ellas pudo controlar su bipolaridad gracias a microdosis periódicas.

En el primer tramo del encuentro los saberes técnicos se engarzan en estructuras complejas con conceptos espirituales y filosóficos. Una descripción precisa de cómo la psilocibina actúa en el cerebro humano se va articulando con un paneo sobre cómo las personas nos protegemos detrás de nuestra personalidad, entendida como una máscara construida a partir de estímulos externos. Hacia el final de la introducción, los hongos afloran como un camino para conectar con el ser que tenemos dentro, percibir el mundo como un campo unificado, destruir el ego y perder el miedo a la muerte.

“No se sabe si son de este planeta: los hongos no son animales, tampoco son plantas”, introducen las talleristas.

Juan Acevedo Peinado, psicólogo argentino descendiente de guaraníes mbyá, es autor del libro Plantas Sagradas, que lleva publicadas dos ediciones. En los 90 fundó, junto con otros profesionales, la institución Mesa Verde, dedicada al estudio de algunas especies del reino vegetal y su potencial terapéutico en occidente. Desde su consultorio en Recoleta señala que efectivamente los hongos psilocíbicos fueron usados por los mayas en rituales y también se utilizan en nuestros tiempos. Menciona el caso de la curandera María Sabina de la etnia mazateca en México, conocida por su tratamiento ceremonial de estos organismos.

El especialista expresa algunos reparos sobre el consumo de psicotrópicos en el contexto de hoy: “El tema es la administración y cuándo. Los psilocibos tienen un correlato con la etnomedicina, cierta cuestión de búsqueda. Cuando caen en occidente estamos en medio de un despropósito porque -por las características de esta sociedad- una vez que tengas los medios para cultivar, probablemente no dejes de consumirlos. La persona tiene que estar capacitada para poder llevar adelante esa experiencia y tener un conocimiento en esas áreas, alguien que con larga data y probadamente sepa generar una situación terapéutica. La sustancia en sí -ese líquido violáceo que queda cuando le pasás la uña o exprimís un hongo- sirve para muchas cosas. Por algo le llaman ‘La Maravilla’”.

Si bien no desacredita las posibilidades terapéuticas de la psilocibina aún en el mundo actual, el psicólogo advierte acerca de su ingesta en casos de individuos con trastornos de ansiedad muy fuertes: “Existen también personas con disfunciones renales o psicóticos compensados que no saben de su condición. No somos originarios, vivimos con altos niveles de estrés, paranoia y neurosis. El tema no es para ser tratado con liviandad. Nada es un milagro, todas son herramientas”, concluye.

En la clase sobre hongos del Posgrado en Toxicología de la Universidad de Buenos Aires hablan de ‘florecillas de los dioses’. Las diapositivas que se exhiben en el aula postulan que generan dependencia psíquica, tolerancia, psicosis tóxica, midriasis (dilatación de la pupila del ojo), hiperreflexia (respuesta excesiva a los estímulos). En el peor de los casos, alteración sensorial, náuseas, vómitos, dolor abdominal. La experiencia, según el punteo, es de una hilaridad incontrolable, visiones coloreadas caleidoscópicas, demoníacas, alucinaciones auditivas, viajes a otros mundos de hasta doce horas de duración.

Uno de los libros que acompaña la cursada –Toxicología Clínica– provee un párrafo con instrucciones sobre intoxicación por hongos alucinógenos: «En general no es preciso utilizar medidas de eliminación o extracción. El tratamiento es sintomático: tranquilizar al paciente, evitar estímulos sensoriales y administrar sedantes del tipo de las benzodiacepinas». En el Manual de Emergencias Toxicológicas de Goldfrank, uno de los favoritos de los especialistas, dice que “puede promover reacciones secundarias de miedo extremo con percepción distorsionada, particularmente en usuarios inexpertos”.

“Los que llegan a las guardias son individuos que consumen sin informarse”, indica una médica que cursa un posgrado.

En la guardia, los médicos no consideran con gravedad a los casos de personas que llegan en medio de un mal viaje. “Son individuos que consumen sin informarse, pero no es muy diferente de alguien que acude porque se comió un frasco entero de aceitunas”, indica una alumna del posgrado.

Desde el punto de vista estrictamente normativo, la prohibición es absoluta, tanto de la tenencia para consumo como de la comercialización. «La ley 21.704, que aprueba el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas adoptado en Viena en 1971 por la Conferencia de las Naciones Unidas, como la ley 23.737 -de tenencia y tráfico de estupefacientes- y sus normas reglamentarias, contemplan el caso de los hongos», aporta el abogado penalista Fernando Leone (matricula T°110 F°677 CPACF). La psilocibina figura en la clasificación internacional entre las más peligrosas y con alto riesgo de abuso dentro de un listado muy cuestionado que agrupa al cannabis y sus derivados, cocaína, heroína, metadona, morfina, opio y hoja de coca.

«En nuestro país hay bastante jurisprudencia sobre el tema, tanto con especies autóctonas como extranjeras –sostiene Leone-. Hay bastantes casos, todo el tiempo. De hecho, hay una división de la Policía Federal que se encarga solo de psicotrópicos y precursores. En este momento hay gente detenida, mayoritariamente en prisión preventiva, esperando un eventual juicio oral por tenencia de plantas en su casa que contenían sustancias psicotrópicas y ni siquiera lo sabían».

Existe un caso de conocimiento público relacionado con los hongos que fue bandera del operativo antinarcótico de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich: en 2016 arrestaron a un productor luego de encontrar más de 500 gramos de hongos psilocibos en su casa de Castelar. Desde entonces se encuentra procesado, a la espera de juicio oral, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante una hora y media, el taller de hongos se centra en el autocultivo en términos técnicos: esterilización, inoculación de esporas en arroz yamaní, armado del sustrato, colonización, riesgos de contaminación, oscuridad, calor, ventilación, luz, humedad, esterilización, esterilización, esterilización, esterilización, mililitros aquí y allá. Las instructoras aclaran desde el principio que toda la información será suministrada luego del curso en manuales digitales. Atenderán todas las dudas que vayan surgiendo en un seguimiento vía grupo de WhatsApp.

Sobre el final ofrecen algunas recomendaciones para el consumo: una calculadora online para las dosis -aproximadamente 2,5 gramos cada 50 kilos de peso-, la aclaración de que la intensidad de los efectos depende, entre otras cosas, del PH de cada estómago, la recomendación de meditar, cantar, ayunar, estar en la naturaleza, tomar jugo de naranja, transitar la experiencia en buena compañía y permitirse por lo menos veinticuatro horas para procesar la vivencia.

“No quiero asustarlos, pero los viajes fuertes pueden ser muy intensos. Yo la primera vez me salí del cuerpo y no podía volver”, advierte E. mientras pasa de diapositiva en la habitación a oscuras. El comentario da pie a hablar del ‘derrumbe’, un fenómeno que suele darse durante las primeras ingestas: “Caen todas las estructuras con las que la mente define el sentido. El mal viaje es la resistencia, hay que entregarse”. No hay preguntas. Antes de finalizar, los asistentes le piden a L. que relate su primera vez con San Pedro: “La tierra me fue agarrando de la espalda, la habitación se fue haciendo raíces, dos manos grandes de abuela me mecían”, narra en un gesto de evocación.

Sobre los efectos psicológicos, el manual de Goldfrank confirma que las alucinaciones dependen del tipo de dosis, el estado mental de la persona, sus emociones y expectativas al momento de la exposición y el contexto del consumo. “Frecuentemente, los usuarios de alucinógenos relacionan un sentido de despersonalización y separación del entorno, comúnmente llamado una experiencia ‘fuera del cuerpo’. (…) Los efectos adversos psiquiátricos agudos incluyen ataques de pánico, psicosis y reacciones disfóricas de depresión mayor. Pánico agudo -el efecto adverso más común-, junto con ilusiones aterradoras, enorme ansiedad, miedo y un sentimiento terrible de pérdida de control”.

Cada tallerista se retira del lugar con una jeringa de esporas para dar inicio al cultivo en su casa. Una de las especies disponibles es la Thai Pink, que nace en las heces de un búfalo rosado de Tailandia. “Dame la más fuerte”. “Yo quiero la que sea más fácil salir”. “A mí dame la más terapéutica”, pide alguien, y E. le aclara que el efecto en ese sentido depende de uno y no de la cepa.

Esa noche, las chicas regresan a su residencia temporaria en una ciudad de la provincia de Buenos Aires donde tienen agendada otra clase en pocos días. A la mañana siguiente activan el grupo de WhatsApp: “Psiconautas Palermo”. Durante días, quizás meses, los talleristas compartirán a diario en el grupo sus fotos, dudas y experiencias antes, durante y después de dar con La Maravilla.