Mar 11, 2020 | Novedades, Vidas políticas

En contra de la suba de las retenciones a la soja desde el lunes y hasta el jueves las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) dispusieron un paro agropecuario con cese de comercialización de granos y de hacienda, sin el aval de todos los productores de alimentos. Lo que deja visible que “el campo” es diverso, multisectorial y tiene distintos intereses, exigencias y necesidades que demanda al Estado. ANCCOM dialogó con Lucas Tedesco referente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) quien expresó una visión disidente a la Sociedad Rural: “Estamos en contra de ese paro de cuatro días de un sector minoritario, por eso realizamos el martes pasado un verdurazo y tractorazo regalando 20.000 kilos de verdura a los vecinos y vecinas que decidieron acercarse”, afirmó.

Como en 2008, pero 12 años después, las discusiones en torno a las políticas fiscales para el sector agrario siguen teniendo los mismos actores políticos y sociales en disputa. En ese entonces Cristina Kirchner conducía los destinos de la Argentina, su gobierno dispuso la Resolución 125/2008 para establecer un esquema móvil de retenciones a la exportación de la soja. Dicha medida llevó a un conflicto de tres meses con las patronales agrarias en los que se produjeron cortes de ruta, derrame de alimentos y desabastecimientos en las góndolas de los supermercados.

En el 2020, el máximo cargo de la Nación lo ocupa Alberto Fernández, quien en la apertura legislativa del Congreso de la Nación del primero de marzo, anunció nuevas políticas distributivas y señaló al sector agrario: “Hemos convocado al campo para que colabore en la lucha contra el hambre”. Así las retenciones para el sector agroexportador sojero pasó del 30 al 33%, establecido en el Decreto 230/2020 emitido el 4 de marzo. Dicha norma se ampara en Ley 27541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” y es una de las medidas que se dispuso para mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentario. “Si se le pide el tres por ciento al campo sojero, que son los grandes de los grandes porque producen más de 1000 toneladas anuales, es una medida redistributiva para los sectores más vapuleados que son los medianos y pequeños productores, quienes producimos alimentos para el mercado interno”, reflexiona Lucas Tedesco en apoyo a las medidas tomadas por el gobierno.

“El paro no va a tener la medida que ellos esperaban, el martes (por ayer) hubo record de entrada de animales en el mercado de Hacienda, se va hacer Expoagro y se comercializan granos. Sí hay grupos localizados en Córdoba y Santa Fe que pertenecen a una élite y son los que incentivan en esta medida de fuerza”, explicó el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Pero advirtió que “si sube el precio de los granos por el paro nos afectaría porque representamos a más de 16.000 familias trabajadoras de la tierra en 15 provincias del país, y esto dispara los precios de la carne. Creemos que es una medida irresponsable”.

A diferencia de 2008, el planteo de Fernández respecto al aumento a las retenciones de granos de soja es que se destine al desarrollo y la distribución dentro del sector agrario. La visión de desarrollo económico del Presidente es apostar por “una Argentina contra el hambre” para ello convoca a diversos sectores a dialogar: “Desde que asumió Fernández, hemos tenido reuniones con casi todos los funcionarios del gobierno que tengan que ver con el sector y participamos en la mesa del Consejo contra el Hambre. Nosotros proponemos construir mercados y almacenes populares para eliminar intermediarios y bajar los costos de los alimentos. Para que cada municipio pueda tener su propia producción de verduras y carnes necesitamos que se implementen las colonias de abastecimiento urbano”, finalizó Tedesco para esclarecer una visión “del campo” contrapuesta a la Sociedad Rural.

Mar 10, 2020 | Culturas, Géneros, Novedades

Andrea Testa, directora de «Niñas mamá».

Con el eco de miles de mujeres que salieron a las calles a reclamarle al Estado por la Ley de Interrupción Legal del Embarazo y con las memorias de los Encuentros de Mujeres a los que asistió, Andrea Testa se embarca en un nuevo film en el que busca retratar la necesidad de una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito.

En diálogo con ANCCOM, Testa cuenta cómo surge la necesidad de realizar el film, “Niña mamá me aparecía como una película que quería que dialogue con Pibe Chorro (2016), un documental que buscaba llegar a los lazos sensibles y humanos”. Si en Pibe Chorro buscaba problematizar la estigmatización fogueada desde los medios a los jóvenes del conurbano bonaerense y cómo este estigma se anidaba en el accionar discriminatorio de la sociedad, en Niña mamá desea desarmar los discursos romantizados sobre la maternidad para poner sobre la mesa los relatos de adolescentes que a acuden al hospital ya sea por embarazo, parto, o sobreviviendo a un aborto inseguro, con el peso de la moral de la sociedad en la espalda y de un Estado que en los últimos cuatro años desbarató el sistema de salud.

Pensar el dispositivo cinematográfico

Además de problematizar la romantización de la maternidad, Testa apunta a pensar el dispositivo cinematográfico desde las decisiones que realiza como directora: “Pensamos todo un dispositivo de cuidado para hacer consciente la relación que existe con lo cinematográfico; con el lenguaje, pero también los aparatos que rodean la película, reducirlo al mínimo, no intervenir, no meternos al evento médico, que era lo importante”. Desde un único punto de vista en el que las jóvenes eran las protagonistas, donde lo importante fue escucharlas: “Decidimos, y es muy lindo contarlo, filmar con una lente fija de 50mm, no había posibilidad de hacer zoom, entonces cada vez que queríamos acercarnos teníamos que acercar nuestros cuerpos a esa situación, esto permite un contacto corporal distinto con la persona filmada”.

La decisión se opone a la práctica mediática que durante décadas ha instalado y replicado discursos sin conocer las historias de vida y los contextos de cada mujer niña que quiere decidir sobre su cuerpo. “Cuando pensaba en la película me aparecían mucho esos discursos de ‘se embarazan por un plan’ como una violencia ejercida constantemente desde el sentido común”, detalla Testa. En cuanto a la decisión de que el documental fuera en blanco y negro y con un importante ejercicio de observación, la directora explica que “hay algo del tiempo de la cadencia que tienen que ver con un ejercicio de escucha, de observación, de estar allí con ellas, el blanco y negro suaviza porque hay algo potente en los relatos. Siento como si fuese una caricia a cada una de ellas y que el tiempo de observación permite dejarlas ser, no cortarlas”.

«El tiempo de observación permite dejarlas ser, no cortarlas”, dice Testa.

Compromiso ético y estético

Una vez transitado ese camino, Testa cuenta cómo empezó a preguntarse por los adolescentes en relación a la maternidad: “Me parecía que el lugar era la salud pública, ahí era donde quería enmarcar estas historias”. El rodaje de la película se llevó a cabo durante 2018 al calor de los debates por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso y las vigilias multitudinarias en las que participaba. Sin embargo, no era ese el contexto en que había pensado para el film: “Me encontraba haciendo la película en la intimidad de los hospitales porque siento que es algo estructural, que aparece en estas decenas de relatos pero que también están en otras mujeres y cuerpos gestantes a lo largo del país y en Latinoamérica. Son muchas las violencias de este sistema capitalista y patriarcal. Si bien cada relato es diverso, hay algo latente en todas y es el miedo a morir, que a su vez es un miedo de clase”.

Sobre esta realidad estructural se sostienen los relatos de las protagonistas y los tránsitos de sus decisiones en esos contextos y clases sociales, el film dialoga con las posturas distintas entre sí. “Quise ser fiel a un compromiso ético-estético-político del cine –explica Testa-, decidí ir con la cámara a estos lugares y apareció esto. En ese caso (sobre una de las protagonistas que está en contra del aborto) dialoga también con las niñas que reivindican ese lugar de maternidad aunque sea una maternidad forzada. Es una realidad, una emergencia social estructural que se repite generacionalmente y por eso para mí la mejor ley de aborto que salga es la base. Después, por qué aparece la maternidad en la adolescencia como una decisión en la construcción de vida de las protagonistas, no sé ¿Pueden decidir otra cosa?.

«Imaginar la distancia de dónde estaba yo y donde estaba la chica que filmaba me destrozaba», confiesa Andrea.

Desandar el camino histórico

“Pasaron cosas muy fuertes. Me pasó igual con la dirección de Pibe Chorro, después de filmar, volvía a mi casa a estar con mi hija, en su cuarto, con todos sus juguetes. Imaginar la distancia de dónde estaba yo y donde estaba la chica que conocí ese día me destrozaba, es sumamente injusto”, confiesa Andrea. Además, cuenta sobre la etapa de montaje de la película y cómo a través de la intuición y del recuerdo de esas imágenes realizaron la selección. Dice que es un ejercicio de desandar el camino histórico del cine, las imágenes estereotipadas que reproducen violencias e infantilizan a los sectores populares. Una vez finalizado el montaje organizó dos proyecciones, una en cada hospital donde filmó y donde las protagonistas volvieron a reafirmar su voluntad de participar en la película. “Las proyecciones fueron íntimas y fue muy emotivo, así como nos conmueve a nosotros al verla, ellas también estaban conmovidas, nerviosas, felices había algo lindo en el verse, mucha emoción. A partir de esa experiencia, algunas pudieron hablar de otras mujeres y decir lo importante que resulta que esto se vea para que no le pase a otra mujer”, cuenta Testa.

Mar 10, 2020 | Géneros, Novedades

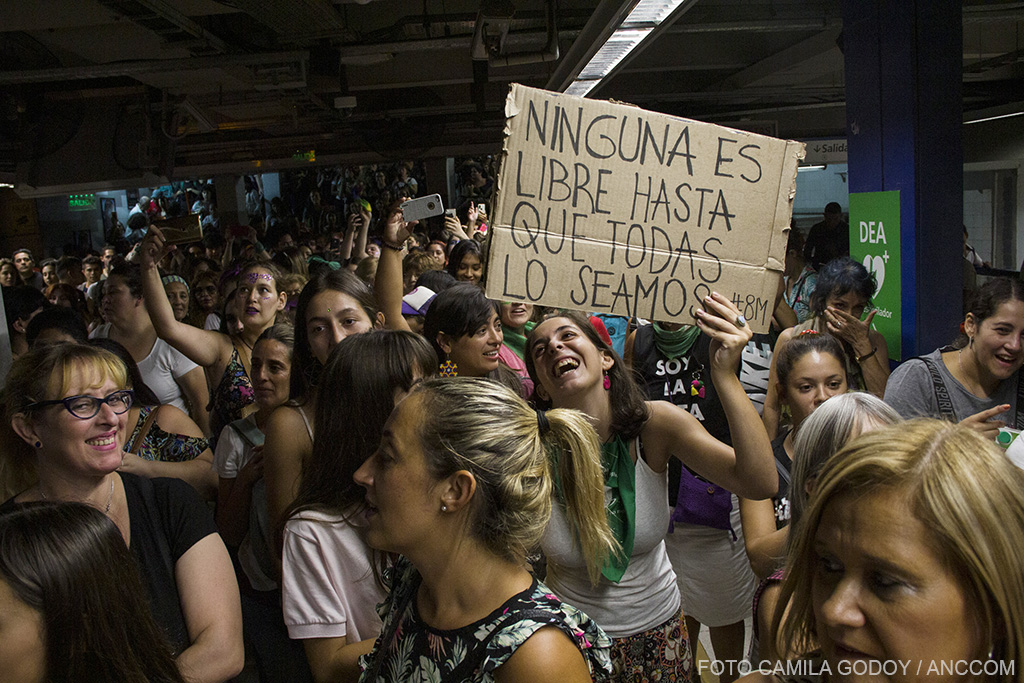

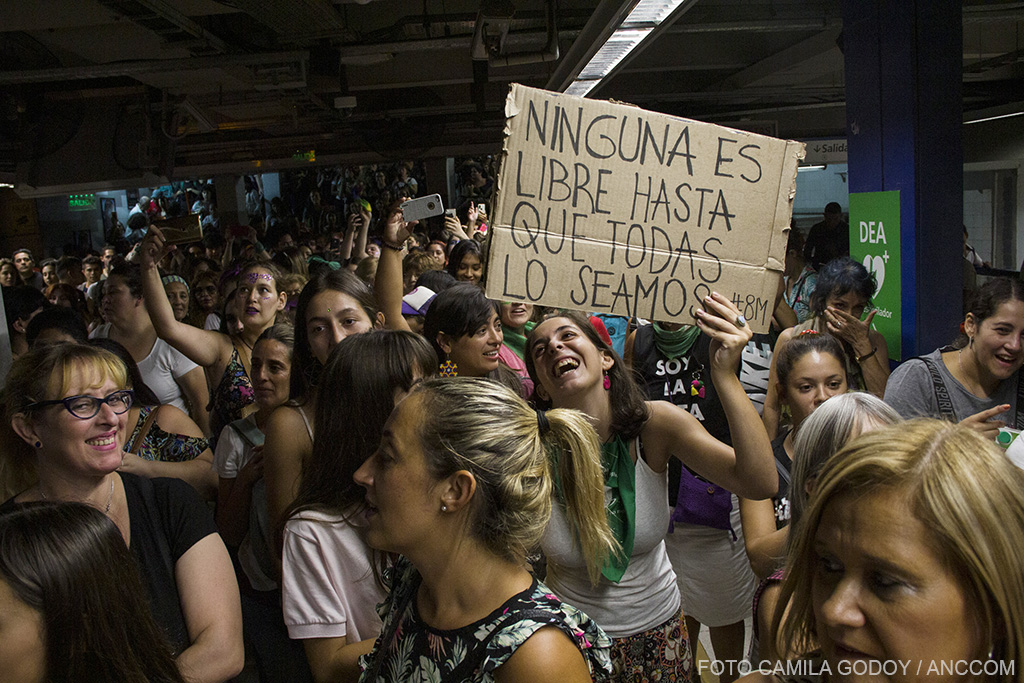

Poco antes de las 16 todavía la estación no explota de personas. Todavía no son tantas las que se juntan, pero con cada tren que arriba se van sumando decenas al montón. En realidad, Constitución siempre está repleta de gente, pero hoy tiene un tinte diferente. Mucho violeta, más de lo habitual, llama la atención, enseguida. Hay algo característico que se distingue: los brillos, el pañuelo y los labios pintados. Para muchas son como uniformes. Van asomando los carteles que expresan las consignas como gritos al cielo: “Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar”, “Nadie le preguntó a mi agresor cómo iba vestido”, “No nací mujer para morir por serlo”. En un brazo se lee un “LIBRE”, así, en mayúsculas, con letras plateadas y brillantes. No es un anhelo, es una promesa: las mujeres hoy se juntan porque quieren ser libres.

Es 9 de marzo y están de paro. Ayer domingo fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora pero el paro se realiza hoy, lunes, bajo la certeza de que “si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. En Argentina, solo en marzo hubo seis femicidios, lo que acumula 69 en lo que va de 2020.

Encuentros, amigas que esperan a otras amigas, familias enteras, compañeras de trabajo, adolescentes, niñas y niños, adultas, pibas solas, pibas en grupos. Todas en la estación, listas para ir al Congreso. Un grupo de 20 jóvenes se acomoda en ronda. Tiran en el centro sus mochilas, el glitter, las pancartas. “Nosotras nos nucleamos todas en la Facultad”, explica María, una estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Lomas de Zamora. “Somos todas compañeras que tratamos de involucrarnos en la realidad de nuestro país. Es una construcción necesariamente colectiva; juntas podemos cambiar el mundo”, afirma mientras espera que se unan más pibas a la manada. A un costado, está Micaela junto a su hermana y unas amigas. También son estudiantes universitarias de zona sur. “El feminismo nos interpela a todas de diferentes maneras”, dicen, “venimos porque nos conecta y nos emociona”.

Cerca de ellas está Romina Domínguez, que viene desde Longchamps. Está con sus hijas -una adolescente y otra de tres años- con las amigas de la más grande y con su ahijada. Mientras ataja a la más chiquita que se distrae con todo lo que pasa a su alrededor, espera a su hermana, que viene desde Temperley. Aunque cree que la sociedad todavía no está lista para tantos cambios, marcha porque quiere que sus hijas “sean libres de pensar lo que quieran” y que “no salgan con miedo a la calle”.

A un costado se congregan Graciela, Nélida, Ana, Fabiana, Gabriela y Florencia, que llegaron en tren desde Almirante Brown. En sus remeras se lee “Unidxs y organizadxs”, una organización peronista que, entre otras cosas, trabaja en conjunto con el municipio en auxilio a aquellas mujeres en situaciones de violencia. “Es importante venir para visibilizar las diferentes realidades que viven las mujeres y las disidencias sexuales”, afirma Gabriela. Graciela agrega que viene por sus hijas y sus nietas: “Yo quiero para ellas un futuro sin violencia”.

Apenas pasaron unos minutos de las cuatro de la tarde cuando llega la estampida proveniente de La Plata. Son decenas las mujeres que atraviesan los molinetes para hacerse paso: ha arribado a destino la marea feminista del tren Roca. Una chica de no más de 15 años sostiene un cartel naranja que con letras negras anuncia “en la voz de mis hermanas escucho la revolución”. Grupos y grupos llegan y se unen a los que ya estaban. Aparece la bandera multicolor del movimiento LGBT+, más carteles, más glitter, más pañuelos. Una tímida batucada se oye a lo lejos, y el murmullo se enciende a cada paso, hasta retumbar por las paredes. “Agite”, una organización estudiantil independiente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata marca el ritmo con los bombos y los tambores, mientras continúan su camino hacia el subte. Tras ellas desfila una multitud de personas con el mismo rumbo. Las y los que pasan no pueden evitar darse vuelta: la ola verde pisa fuerte.

——-

En los vagones de la línea C no entra un cuerpo más, hasta que frena en Avenida de Mayo, donde queda prácticamente vacío. Al salir, el cielo anuncia con sus nubes una lluvia amenazante. En la pared de un edificio unas mujeres pintan un stencil gigante. Son tres profesoras de Bellas Artes, que hace poco decidieron juntarse para hacer intervenciones artísticas en la via pública. “Queríamos acompañar la movilización con alguna acción, por eso cambiamos la conocida imagen de Banksy de un hombre tirando flores, por una mujer con una botella con fuego en la mano”, explica Pía. La imagen se acompaña de la frase “agradezcan que pedimos justicia y no venganza”.

Sobre 9 de Julio y Avenida de Mayo, justo debajo de la estatua de Don Quijote de la Mancha, Adriana y Eli de la Comunidad Danzante se encuentran con sus compañeras para ultimar los detalles antes de bailar la danza del Tinku. “Para nosotras representa el encuentro con otras comunidades. El Tinku reivindica nuestras raíces ancestrales. Es una danza guerrera, de resistencia y lucha”, explica Adriana. Su compañera, Eli, agrega: “Reivindicamos el feminismo comunitario, antipatriarcal, antiracista”.

En esa misma esquina, se concentra la Asamblea por la Salud Integral Travesti-trans-no binarie. “Decidimos visibilizar el conflicto que tenemos para acceder a los tratamientos de reversión hormonal en todo el país. En julio del año pasado los laboratorios que proveen de nuestro tratamiento al Estado se bajaron de las licitaciones y ahora está habiendo faltantes en todo el país”, cuenta Ese Montenegro, uno de los referentes del colectivo. “Una de las cosas que reclamamos es la producción estatal de hormonas. No podemos seguir siendo rehenes de las multinacionales, ellos definen nuestra vida según sus ganancias”. Ante la pregunta de si encuentran amparo en el feminismo, contesta que sí pero señala que hay un avance del discurso fascista transexcluyente que le preocupa. “Con ese grupo no transamos”, declara.

Un poco más atrás está el proyecto “Preservativo para Vulvas”. La iniciativa surgió hace un año y ya se expandió por varias ciudades del país. Desde el colectivo denuncian la falta de voluntad política y de información que hay sobre el tema y plantean cuatro ejes de acción: concreción de un preservativo para vulvas, distribución gratuita de los métodos que ya existen en otros países vecinos, la creación de un protocolo ginecológico con perspectiva de género y la difusión de información para docentes. Sofia, referente del movimiento, también exige que en las escuelas se hable de sexo, y que específicamente enseñen cómo cuidarse entre personas con vulva”.

Un poco más atrás está el proyecto “Preservativo para Vulvas”. La iniciativa surgió hace un año y ya se expandió por varias ciudades del país. Desde el colectivo denuncian la falta de voluntad política y de información que hay sobre el tema y plantean cuatro ejes de acción: concreción de un preservativo para vulvas, distribución gratuita de los métodos que ya existen en otros países vecinos, la creación de un protocolo ginecológico con perspectiva de género y la difusión de información para docentes. Sofia, referente del movimiento, también exige que en las escuelas se hable de sexo, y que específicamente enseñen cómo cuidarse entre personas con vulva”.

El ruido va en aumento y a los cánticos se le suman las bocinas: poco a poco se va complicando el tránsito en la 9 de Julio. Las personas no paran de caminar rumbo al Congreso, con banderas, bombos y pancartas. Carla Oviedo, docente de primer grado en una escuela doble jornada de Quilmes, se detiene a ver una murga del partido de San Martín. Su delantal está intervenido con la frase “la seño te cree siempre”, en referencia al abuso infantil. “En las escuelas tendrían que poder encontrar ese apoyo. Las maestras tenemos un rol importante, pero sin políticas estatales nos excede la situación”. Ella aplica la Educación Sexual Integral en su aula pero denuncia que, al no estar debidamente reglado, queda a discreción de cada docente hacerlo o no.

A pocos metros de la Plaza de los dos Congresos, se despliega una pancarta gigante con el lema “Separación de la Iglesia y el Estado”. En la columna que avanza hay cantos, hay intervenciones artísticas, hay saltos, hay movimiento. Las mujeres organizadas vienen de todos puntos de la Capital y Gran Buenos Aires y se agrupan bajo las consignas más diversas: algunas que surgieron recientemente, como “la revolución de las viejas”, otras que ya tienen años de lucha, como “Mamá Cultiva”. En el centro de la Plaza, un grupo de mujeres artistas con hijes y carteles que decían “Vomite todo aquí”. Karina, una de las integrantes del movimiento, describe que se trata de poesía de la urgencia, una escritura catártica, donde se invitan a las personas a participar para sacarse las opresiones mediante la escritura y la deposite en un chango vomitario”.

El deporte también dijo presente en la jornada. A un costado, Greta Martinelli, jugadora de voley en Boca Juniors, pide por la profesionalización del voley femenino: ellas no tienen médicos, ni kinesiólogos, ni contratos, ni la paga de sus compañeros hombres. “Es un largo camino pero esperamos que se pueda lograr”, comenta con esperanza. “Trabajamos desde abajo para llegar hasta arriba”. También estuvo Romina, de 26 años, que forma parte de San Lorenzo Feminista, una organización de hinchas que busca generar un cambio dentro del club. “A veces hay acciones para combatir; el machismo dentro del fútbol pero es difícil. Se da un paso para adelante y tres para atrás”, comenta.

El deporte también dijo presente en la jornada. A un costado, Greta Martinelli, jugadora de voley en Boca Juniors, pide por la profesionalización del voley femenino: ellas no tienen médicos, ni kinesiólogos, ni contratos, ni la paga de sus compañeros hombres. “Es un largo camino pero esperamos que se pueda lograr”, comenta con esperanza. “Trabajamos desde abajo para llegar hasta arriba”. También estuvo Romina, de 26 años, que forma parte de San Lorenzo Feminista, una organización de hinchas que busca generar un cambio dentro del club. “A veces hay acciones para combatir; el machismo dentro del fútbol pero es difícil. Se da un paso para adelante y tres para atrás”, comenta.

Hay, también, relatos más difíciles de digerir. Sobre esa misma calle, mientras caen unas tímidas primeras gotas, tres mujeres y una niña despliegan una tela sobre la vereda de los números impares. En el cartel se hacía mención a la desaparición de Claudia Repetto. Susana, su hermana, denunciaba: “Estamos pidiendo para que aparezca Claudia, desaparecida desde el domingo pasado. Su expareja se la llevó y no sabemos nada de ella. Se hicieron los rastrillajes en la playa y se encontró una pala en los acantilados”.

El día se cierra con el acto final y la lectura del documento en el que confluyen todos los reclamos. Ya es de noche cuando Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, se sube al escenario. Una vez más y como siempre, recuerda a lxs detenidxs desaparecidxs y exige justicia. El conocido “ahora y siempre” resuena en el barrio del Congreso. Poco después de las 20 se empiezan a disipar los contingentes y comienza el regreso a los hogares. Aunque, sobre avenida Callao, aún quedan multitudes saltando al grito de “aborto legal, en cualquier lugar”.

Mar 4, 2020 | Comunidad, Novedades

A los chicos sin vacantes hay que sumarles otros 12 mil que asisten a Centros de Infancia y de Desarrollo Infantil.

El problema de la falta de vacantes en el sistema público educativo de la Ciudad de Buenos Aires presenta larga data y se profundizó en los últimos años, en paralelo a la crisis económica y a la decisión de muchas familias de llevar a sus hijos e hijas a escuelas públicas por no poder sostener los costos de una educación privada. Aunque la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ha declarado a lo largo de los años que “no hay faltante de vacantes en la Ciudad porque el Gobierno está obligado a brindar vacantes a partir de los 4 años”, la Constitución de la Ciudad lo desmiente. En su artículo 24 reconoce que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.

Hoy 16.364 chicos, chicas y adolescentes están en lista de espera para obtener una vacante, según datos que relevó Tiempo Argentino. La gran mayoría corresponde al Nivel Inicial (12.370), luego al Nivel Primario (3.355) y, por último, al Nivel Secundario, con 639. A esta cifra se suma la cantidad de chicos y chicas que están en los Centros de Primera Infancia (CPI) y Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), unos 12 mil. En suma, el número de chicos sin vacante en el sistema educativo público alcanza los 28.364.

Los CPI de la Ciudad de Buenos Aires dependen del área de Desarrollo Social y no tienen un abordaje educativo en el cuidado de los niños y las niñas. Según el informe “Derechos vacantes” del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), “estas instituciones están en un escenario de desigualdad de recursos con respecto a las escuelas públicas, denegando de esta manera el ejercicio efectivo de un derecho universal”.

“Tengo un amparo judicial contra la Ciudad por negar la educación pública para mi hija», dice la mamá de Jazmín.

Patricia Pines, docente y voluntaria en Vacantes Para Todxs, una organización que ayuda dando herramientas y acompañamiento a familias perjudicadas por la falta de lugar en las escuelas dijo a ANCCOM que “los Centros de Primera Infancia surgieron en la provincia de Buenos Aires para suplir la ausencia estatal”. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires estas instituciones proliferaron en los últimos años. “Pasaron de ser alrededor de 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual no es que el Estado está ausente, el Estado tiene una política pública que es de precarización, de vaciamiento y de privatización de la primera infancia en las escuelas públicas y la derivación de esa matrícula a escuelas privadas”, sentenció Pines.

La zona sur de la Ciudad de Buenos Aires históricamente es la más afectada. El informe de OUBA informa que “el mapa de la distribución de los CPI marca la abrumadora presencia de estas instancias paliativas en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias que están atravesando una fuerte crisis económica. Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza aún más su situación de exclusión social”. Sin embargo, Pines aclara que este año recibió quejas de muchos otros lugares de la ciudad. “Eso antes era algo casi exclusivo de zona sur, no pasaba en otros barrios. Pero ahora esta problemática se extendió”, dijo.

Otros problemas se suman al de la falta de vacantes. “Paralelamente no se construyen escuelas infantiles, se intenta el cierre de los institutos de formación docente y se cierran escuelas infantiles como la del Hospital Ramos Mejía. Es un combo que en realidad apunta a tercerizar la escuela pública”, afirmó Pines a este medio. Desde 2018, el Gobierno de la Ciudad buscó trasladar la Escuela Infantil Nº 6 del Hospital Ramos Mejía al establecimiento de la Manzana 66, creado para que funcione un nuevo jardín gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas. De esta manera, las nuevas vacantes que se pensaban abrir quedaban en gran parte ocupadas por los chicos y chicas que iban a ser trasladados: se abría una escuela para cerrar otra y el problema de las vacantes queda sin solución aparente. Ayer, a partir del incansable esfuerzo de madres y padres y el amparo colectivo que presentaron contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial dictaminó finalmente la nulidad absoluta del cierre, fusión y/o traslado de la escuela.

“Si se van a construir nuevas escuelas que no sean nuevos edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas donde se construya y se habilite más matrícula”, dijo en diálogo con ANCCOM Micaela López Rodríguez, una de las fundadora de La Vacante es un Derecho, otra organización que acompaña y asesora a familias víctimas que no pueden inscribir a sus hijos en los establecimientos estatales. Además, sostiene que es necesario “hacer un seguimiento sobre lo que pasa con aquellos edificios donde funcionaban escuelas que se mudan a establecimientos nuevos, que deliberadamente el Gobierno de la Ciudad deja caer en pésimas condiciones para después derribar las construcciones y rematarlas a amigos del poder de turno”.

Los Centros de Primera Infancia pasaron de ser 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Dentro del problema de la falta de vacante surge uno particular vinculado a la cuestión de género. Según Mónica Tarducci, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, “en su enorme mayoría son las mujeres las que están a cargo (del cuidado de la infancia)”, y son ellas quienes se ocupan de lo relativo a los traslados y del “acompañamiento en los pedidos de las escuelas o la comunicación con las y los docentes”. Micaela López Rodríguez señala que “el problema de la falta de vacante lo terminamos resolviendo en la mayor parte de los casos las feminidades: el problema afecta directamente en el trabajo o las ocupaciones de la mujer”. A su vez agrega: “Poder conseguir vacantes a nuestros hijos no es solamente algo que viene a hacer respetar los derechos de los niños, sino también a dignificar las tareas de cuidado y a entender que todas las personas que ejercen estas tareas tienen la misma necesidad de trabajar, de desarrollarse profesionalmente o de descansar y tener tiempo de ocio”.

Este es el caso de Jazmín, madre que se encuentra en la lista de espera para conseguir vacante para su hija de un año en el jardín maternal del Hospital Tornú: “En este momento me encuentro con un amparo judicial contra el Gobierno de la Ciudad porque niega la educación pública para mi hija y me obliga a tener que caer en la educación privada, lamentablemente”. Un proceso similar vive Carolina, madre de una hija de dos años y medio, que quiso buscar este año vacante para ella pero por segundo año consecutivo le fue negada. Su situación, como la de muchas madres y familias es complicada. “Actualmente soy madre soltera, y desempleada –cuenta-, lo que me dificulta horrores conseguir un trabajo. No tengo familiares disponibles que la puedan cuidar, todos trabajan, y pagar una niñera o un jardín privado menos, porque no cuento con los recursos económicos para hacerlo y poder salir a conseguir trabajo”.

La solución, sostiene Micaela López Rodríguez, no tiene que ver únicamente con construir nuevas escuelas. “También es necesario frenar la política de construcción de Centros de Primera Infancia en detrimento de la de escuelas públicas, no construir edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas que habiliten más matrícula y poner el ojo sobre el presupuesto educativo y la cantidad enorme de partida presupuestaria que sustenta a la educación de gestión privada a través de subsidios”, dijo a este medio.

Mar 4, 2020 | Comunidad, Novedades

«Eran las dos de la mañana y uno se despertaba por el olor. No se podía respirar», cuenta Marina Acosta.

“Más de 15 años de experiencia en promover la gestión responsable de residuos”, se presenta en su página web el Grupo Quimiguay S.A., empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos como aceite usado de autos y cocina, latas de pintura y desechos de medicamentos y artículos farmacéuticos. Ellos lo dicen de manera filantrópica: “Volver a introducir en el mercado nuevos productos que de otra forma terminarían en cursos de agua, basurales o sitios no habilitados para tal fin”. Pero, como afirmó Napoleón, “el mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite: deja siempre huellas”.

Gualeguay, Entre Ríos, la llamada ciudad de la cordialidad: nombre que alguna vez se le dio porque, al parecer, su gente es amigable y respetuosa; quizá es porque “gracias” y “por favor” se escuchan muy seguido. Es un lugar tranquilo, ideal para el descanso. Según el sitio de turismo provincial, “la caracterizan sus plazas extendidas sobre la superficie de cuatro manzanas, los verdes intensos y la serenidad flotando sensiblemente en el aire, que invita a desacelerarse”.

— ¡¿Desacelerarse?! –exclama Marina.

Marina Acosta es esposa y madre de dos hijos, Boris y Pilar. Viven al borde de Ruta 11 y toda la familia administra La Curva, un local para jugar al pádel. Ella, a su vez, es maestra de francés y nunca habían pensado construir canchas. Se asentaron en el terreno, en 1997, sólo por lo bello que era. “Típica zona de chacras. Había gran cantidad de flora y fauna. Cerca, hay un zanjón en el que había peces, ranas y caracoles. Los árboles llenos de pájaros. Y había siempre un aroma rico que venía de todas las plantas”. Desde la década de los 2000, Marina también es activista por la protección del medio ambiente de la ciudad:

― ¿Qué fue lo que te impulsó?

― Grupo Quimiguay S.A. Cuando llegaron, empezamos a sentir el cambio en el color del agua. Tenía gusto raro y, desde ese momento, recurrimos a los bidones. Luego vimos hasta pájaros palmados en el suelo. No sé si tomaban agua o comían algo. Después comenzamos a ver todos los peces muertos, flotando. Nunca nadie nos supo explicar esto. Los olores se volvieron insoportables y más en el invierno: cuando estaba la salamandra prendida, los gases se condensaban más, porque el calor produce ese efecto. Se hacía imposible respirar y teníamos que prender el aire acondicionado para enfriar y ventilar.

«Vimos pájaros palmados en el suelo y peces muertos flotando», subraya Acosta.

El 16 de noviembre de 2001, la empresa se instaló a la vera de la Ruta 11, kilómetro 213, autorizada por el Decreto N° 6260 del intendente de turno, el radical Héctor Jaime, quien a través de su Secretaría de Gobierno le otorgó el permiso de suelo y radicación municipal. Este permiso no permitía el funcionamiento, pero la planta comenzó a marchar aún con múltiples violaciones relativas a infraestructura, ubicación y transporte de residuos. “Ni ellos sabían bien de qué se trataba. Después nos fuimos enterando que esto vino impuesto desde la provincia. Pudimos notar que era algo que estaba a otro nivel, excedía al municipio”, cuenta Marina.

Durante años, los vecinos de la zona se vieron afectados. No solo padecieron el deterioro progresivo del medio ambiente, sino también de su salud. “Dolores de cabeza, descompostura de estómago, problemas respiratorios. Por ejemplo, cuando Boris venía de la escuela, inevitablemente tenía que pasar por la planta y siempre terminaba con sangre en la nariz. El médico decía que solo era irritación, pero no sé, mucha casualidad”, recuerda Marina, que habla como si se le hiciese un nudo en su garganta. “Todo esto era un trastorno en la vida diaria. Eran las 2 de la mañana y uno se despertaba por el olor. No se podía respirar. Y muchas veces nos subíamos al auto para irnos hasta que pasara un poco”.

“Los vecinos sufríamos dolores de cabeza, descompostura de estómago, problemas respiratorios», señala Acosta.

La Agrupación de Vecinos Autoconvocados, impulsada por Marina, siempre se amparó en el artículo 41 de la Constitución Nacional: el derecho a un ambiente sano. Pero además podían acreditar los actos de ilegalidad de la empresa:

― ¿Qué pruebas tenían?

― Se iban hasta el basural y ahí volcaban los desechos. El actual intendente Bogdan (N. de la R.: UCR-Cambiemos), que en ese momento estaba con nosotros en la corporación, los seguía y sacaba fotos. Hasta una vez la policía les secuestró un camión, porque se hizo la alerta y pudieron llegar a tiempo para verlos. Aunque quedó en la nada.

― ¿Y no los inspeccionaban?

― Sí. Pero siempre cuando llegaban las autoridades a la planta estaba todo bien. Estoy segura que les avisaban. Y ahí es cuando ellos violaban la seguridad de sus freatímetros (perforaciones de 115 milímetros de diámetro creadas para el control y análisis de una determinada napa de agua) para que en los exámenes no saliera nada raro. Incluso, en una ocasión, nos culparon de irrumpir en sus instalaciones para romper todo. Fue en un momento en que los iban a visitar los de la Secretaría de Ambiente de provincia.

El trato entre los trabajadores de la planta y los vecinos siempre fue conflictivo. “Ellos siempre tuvieron tonos amenazantes y te trataban mal. Una vez me hicieron un finito con el camión y me rayaron todo el auto. Ellos eran así, porque luchar por nuestra calidad de vida iba en contra de su fuente de trabajo. Pero nunca entendieron que no era con ellos. Se ponían la camiseta de la empresa de tal manera que ya pasaban a ser patoteros”, relata Marina y agrega: “A la mayoría después los echaron. No les pagaron nada. Como hacen estas grandes empresas”.

Por muchos años, la lucha de los residentes de la zona se veía limitada por cuestiones políticas que marcaron distintas situaciones de irregularidad. Durante el período del intendente José Jodor, el Secretario de Gobierno era el abogado Gastón Justet, quien a su vez se desempeñaba como letrado de Quimiguay. Si bien no era ilegal, había un conflicto de intereses. “A Gastón lo denuncié en el Colegio de Abogados, pero nunca se hizo nada”, comenta Marina. También supone que en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia había alguien que trabajaba para ellos. “Una vez llamé para quejarme por el olor y me atendió un ingeniero, de apellido de Vázquez. Me dijo: ´Señora, ya fuimos. Está todo bien´, y me cortó. Eso fue cuando estaba Fernando Raffo como secretario”.

En diciembre de 2010, se creó el Foro Ambiental Gualeguay y comenzó el apoyo y los reclamos formales de los años de lucha de los residentes afectados por la empresa. Se tenía la esperanza de que todo se movilizara aún más. “Después de tantos años sin control, Quimiguay perjudicaba a toda la ciudad, porque contaminaba aire, suelo y aguas del río Gualeguay”, subraya la actual presidenta del Foro, Luisina Viviani. Pero en 2011 pasó lo que nunca se pudo en los 10 años anteriores: en noviembre, el ex intendente José Luis Erro financió los análisis para comprobar la contaminación, en los laboratorios E y C de Ciudadela. Los resultados obtenidos para los gases tolueno y xileno –componentes derivados de los hidrocarburos– violaban la Ley Nacional de Residuos Peligrosos por valores de más de 10 veces que lo permitido. La planta fue clausurada en diciembre del mismo año. Para fortuna de los residentes del lugar, Quimiguay dejaría de funcionar. Pero fue el principio de algo peor.

“Es cierto que Erro pagó los análisis de laboratorio. También que impulsó la clausura de Quimiguay. Pero no lo hizo con el argumento de que violaba la Ley de Residuos Peligrosos, sino que solo procedió por una contravención menor municipal. Es ahí donde se viene abajo todo lo que hizo. Cuando uno quebranta la ley nacional, la multa es gigantesca, se está obligado a remediar la zona contaminada y se inhabilita por siempre la posibilidad de abrir cualquier otro emprendimiento similar”, explica Alejandra Manzán, bioquímica y antigua presidenta del Foro.

Alejandra comenta que la zona de ruta 11 todavía hoy está contaminada, porque no han hecho ningún plan para restaurar las napas. Está la certeza de que hasta 25 metros hacia abajo hay contaminación. “Ya pasaron más de cinco años, pero nunca nadie les dijo nada. Uno de mis vecinos hizo un pozo a más de 40 metros y el agua no se puede tomar”, explica. Si los jugadores de pádel de Marina Acosta piden agua, solo será mineral. Quien esté dispuesto a servirse un vaso de la canilla, en vez de un líquido cristalino, incoloro y sin olor, tendrá uno grisáceo con un gusto similar al gasoil.

El pasivo ambiental no es el fin de esta historia. “En el fondo, a Gualeguay, lo hizo pelota. El problema no se solucionó, sino que se agrandó”, dice Alejandra sobre Erro. Ahora la firma cruzó el río bajo el nombre de Soluciones Ambientales. Se ubicó en la jurisdicción de Gualeguaychú, específicamente en el municipio de Enrique Carbó, en la ruta 16. “Ellos tienen una habilidad para manipular a todos y no puedo entender eso. Sobre todo por parte de los gobiernos. Son elegidos para que defiendan los intereses de la mayoría. Acá no se ve reflejada esa mayoría, porque afecta a toda la ciudad. Toda la ciudad tiene olor”. En la web de turismo provincial deberían aclarar que la “serenidad flotando en el aire” viene acompañada de un aroma desagradable.

Hasta el cierre de esta nota, nunca hubo contestación de la Dirección de Medio Ambiente del municipio. Irónicamente, los de la empresa fueron más amables. Aunque, vía telefónica, la comunicación fue extraña: primero, atendió dos veces una contestadora diciendo que el número era inexistente. Se intentó una tercera vez y habló una operadora diferente diciendo que el número no estaba disponible. Por insistencia, se probó una última y respondió una secretaria que llamó a su superior, Fernando Pierucci, jefe del sector, quién quedó en responder por mail. A las preguntas las contestó un secretario de prensa, Guillermo Solernó:

― ¿Qué puede decir del supuesto pasivo ambiental en la ruta 11?

― Es inexistente. Contamos con certificaciones que lo demuestran. Desde su cierre, el predio que albergaba nuestra anterior ubicación, ha sido monitoreado periódicamente y los estudios efectuados siguen siendo parte de nuestro trabajo diario. Dicho seguimiento continúa siendo controlado por la autoridad de aplicación y no hay evidencias que indiquen el supuesto pasivo referido.

Y así es como todo termina. Una empresa que durante una década contamina un lugar, se muda, sin arreglar nada, a otra zona cerca de la ciudad para seguir haciendo lo mismo. Aunque ahora bajo otro nombre. Tal vez habrán dicho “borrón y cuenta nueva”. Pero nada ha cambiado: las autoridades hacen oídos sordos a los reclamos y la firma niega todo. “Hace poco, veníamos viajando con Boris desde Gualeguaychú –cuenta Marina−. Pasamos por Soluciones Ambientales y él me dijo: ´Mamá… ¡La puta madre! Alcanzame un pañuelo´. Resulta que estaba sangrando de vuelta, después de tanto tiempo”.

Mar 4, 2020 | Comunidad, Novedades

Durante el gobierno de Macri el aumento del boleto en el Área Metropolitana llegó al 500 por ciento.

Cuatro años de gestión de Cambiemos dejaron un saldo negativo en diversos aspectos del sistema de transporte automotor de pasajeros. El aumento del boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegó al 500 por ciento y generó que los colectivos de la zona pasaran de vender mensualmente 290 millones de boletos a 245 millones, es decir, 45 millones de pasajeros optaron por otro medio de transporte. A su vez, en un contexto de crisis económica, numerosas empresas del rubro sufrieron el paro de sus actividades, despidieron trabajadores y algunas incluso llegaron a declarar la quiebra.

El 31 de octubre de 2019, la histórica línea 60 oficializó la reducción de sus 19 ramales a sólo 8, mientras que la fábrica de carrocerías Metalpar anunció el 27 de febrero del mismo año el cierre de su planta tras operar en el país desde 1997. Cabe señalar que cuatro de cada diez colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires –cerca de 10.000 unidades- hoy tienen carrocerías Metalpar, según Matías Labate, creador del blog especializado Ciudad de Bondis. En el resto del país, la situación es aún peor, ya que el Gobierno de Mauricio Macri traspasó los subsidios a las provincias y al poco tiempo se declararon en estado de emergencia del transporte público distintas localidades de La Pampa, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Jujuy, Tucumán, Chaco y Chubut. Dos semanas antes del cierre de Metalpar, ERSA, la empresa que monopoliza en Corrientes el servicio de colectivos, ingresó en concurso de acreedores. En Córdoba, por su parte, la empresa de transporte interurbano TUS tuvo que presentar un pedido de quiebra el 10 de agosto de 2018.

Frente a este cuadro de situación, la primera medida que tomó el Gobierno de Alberto Fernández fue congelar las tarifas por 120 días en el AMBA, en tanto el ministro de Transporte, Mario Meoni, invitó a las provincias y municipios a que se sumen a la medida. El funcionario nacional adelantó que está pensando en lanzar la primera etapa de un esquema de subsidios más justo y equitativo, contemplando la capacidad económica de quienes usan el servicio. También explicó que se está trabajando en una Ley Nacional del Transporte que involucre a todas las movilidades y que brinde una estrategia para los próximos 25 años.

El grupo DOTA posee el 67% de las compañías, lo que significa 180 líneas de colectivos de un total de 389.

Un sector con pocos jugadores

A fines del año pasado se hizo público un informe de la Auditoría General de la Nación que analizó el sistema de transporte automotor de pasajeros del AMBA entre el 1º de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2017. El trabajo alertó el fuerte proceso de concentración que sufre el sector: “Se detectaron 14 grupos empresarios conformados por 106 empresas de transporte y 54 operadores sin vinculación, sobre un total de 160 empresas. De esta manera, el 66% de las empresas forman parte de grupos empresarios”. En este sentido, precisó que el grupo DOTA posee el 67% de las compañías que prestan el servicio, lo que significa 180 líneas de colectivos de un total de 389. Le sigue Micro Ómnibus Quilmes (Moqsa), con 20 líneas y cinco sociedades, mientras que el resto apenas asoman con un par de líneas. Por si esto fuera poco, el grupo DOTA controla la concesionaria Megacar, representante oficial de la terminal de utilitarios brasileña Agrale, y también es dueña de la carrocera Todobus, la principal competidora de Metalpar.

Rafael Skiadaressis, economista y especialista en transporte, explica que con este nivel de concentración se corre el riesgo de que los grupos empresarios hagan “lobby” contra el Estado, sobre todo por el alto nivel de know how que los privados utilizan para inclinar la balanza a su favor en una mesa de negociación. El Estado no posee la misma cantidad de información y datos duros con los que pueda sugerirle a la empresa cómo puede prestar un mejor servicio, lo que da a lugar a que el grupo empresarial tenga mayor capacidad para marcar la agenda de cómo tiene que organizarse. Sin embargo, Skiadaressis explica que este proceso de concentración no comenzó ahora y que para entender cómo estamos hoy es necesario conocer la historia del sector a nivel nacional.

Cuatro de cada diez colectivos del AMBA los fabricó Metalpar, planta que anunció su cierre en febrero de 2019.

Argentina no inventó el colectivo

Los orígenes del colectivo en el país se remontan al surgimiento de los taxis colectivos que aparecieron cerca de 1928 en la Ciudad de Buenos Aires. Contrariamente al mito popular, Skiadaressis aclara: “No inventamos el colectivo, ya existía el ómnibus”. En aquel entonces, los ómnibus y los tranvías no competían entre sí porque distintas empresas solían prestar ambos servicios. Con la crisis del 29, comenzaron a aparecer taxis de gran capacidad que llevaban gente compartida, similar a los Uber pool actuales. Estos no sólo competían con el tranvía, sino que resultaron ser más baratos y prácticos, por lo que a medida que ganaron escala y crecieron en carrocería las empresas de tranvías y de ómnibus fueron quebrando consecuentemente. Para 1940 ya teníamos numerosas líneas de colectivos que pertenecían por lo general a choferes individuales, familias o cooperativas que prestaban recorridos cortos.

El proceso de concentración comenzó en la década de los 90, cuando el Estado llevó a cabo políticas públicas que buscaron modernizar el sector. Se ordenaron los recorridos y se impusieron determinados estándares de calidad mediante licitaciones de los distintos ramales en los que se pedían distintas condiciones para poder ganarlos, como nivel de servicio, calidad de parque y seguro, entre otras cuestiones. Contar con todo eso era costoso, así que las empresas que estaban en mejor situación económica lograron quedarse con más rutas y absorber las que quedaron fuera. En esta etapa, la concentración también se agudizó por una enorme caída en cantidad de pasajeros gracias a que mejoró el transporte ferroviario y creció el sector de los automóviles. Con la crisis del 2001, se produce una segunda etapa de concentración porque muchas compañías quebraron y fueron absorbidas por las que gozaban de mejor situación financiera. A esto hay que agregarle que el Estado comenzó a subsidiar la oferta para garantizar la continuidad del servicio, lo que redundó en un esquema que, en términos generales, predomina hasta el día de hoy. Las empresas que no pueden más con sus cuentas son absorbidas por otras, como sucedió con el Grupo Plaza que fue adquirido por La Nueva Metropol a principios de 2018, y en el medio, se mantienen los servicios tal cual existían o empiezan darse de baja algunos en pos de la rentabilidad empresarial.

Barajar y dar de vuelta

“Tenemos un proceso de racionalización de los colectivos con una mirada bastante corta, muy focalizada en los costos del sector y poco focalizada en la lógica del transporte en general. Nuevamente volvemos a estar en una situación de emergencia en la que hay que implementar más subsidios a nivel nacional”, señala Skiadaressis. Si bien entiende que este no es un contexto fácil, plantea la necesidad de construir institucionalidad y realizar reformas de largo plazo: “En el AMBA, hay que analizar el sector en el marco del Ministerio de Transporte con la participación de la Ciudad de Buenos Aires, los municipios y las provincias. La autoridad para eso es la Agencia de Transporte Metropolitano, la cual debería de tener una existencia real con técnicos que trabajen en una visión de largo plazo e intermodal, o sea no sólo mirar el colectivo sino todos los modos de transportes que pueden verse afectados ante cualquier política pública”.

En la misma línea se ubica Eladio Sánchez, contador público y especialista en transporte, quien también rescata al sistema SUBE como una primera medida que ayuda, entre otras cosas, a ejercer un mayor control a los grupos empresarios de colectivos ante la creciente concentración del sector. La información que antes brindaban las empresas con su declaración jurada ahora es posible recolectarla con las máquinas validadoras –en las que se apoyan las tarjeta SUBE- que tienen un GPS incorporado. De esta forma, el Ministerio de Transporte controla en tiempo real la cantidad de coches en circulación, frecuencia, cantidad de kilómetros recorridos y velocidad de cada unidad, entre otras cosas. Con estos datos el Estado puede ajustar los subsidios y aplicar penalizaciones, así como también conocer cuánto recauda cada línea de colectivo.

De todas formas, Skiadaressis advierte que la insuficiencia de datos continúa siendo un problema. “Con la SUBE se empieza a generar, pero mientras vos más te puedas independizar de la necesidad de información del prestador del servicio mayor capacidad de regularlo tenés. Mientras más dependiente seas, mucho más laxa va a ser tu regulación y lamentablemente es la regla. Hoy en día si vos querés reformar el sistema te tenés que basar en lo que te explica la propia empresa: cómo es la demanda o cómo se podría cambiar el recorrido”.