Jun 4, 2020 | DDHH, Novedades

El asesinato de George Floyd en Minneapolis evidenció nuevamente la crueldad y la violencia institucional que sufren los afrodescendientes en los Estados Unidos. Las imágenes de sus últimos momentos con vida recorrieron el mundo, produciendo empatía e indignación. En Argentina muchas personas se sumaron al pedido de justicia y tiñeron de negro las redes sociales para visibilizar el racismo que aun hoy se cobra vidas. Para entender el fenómeno, ANCCOM entrevistó a tres militantes de la causa afro.

Nehuén Huellpin Pincén, activista trans no binarie, afro-indígena, militante en la agrupación Xango y en el movimiento de juventudes trans, afirmó que existe violencia acumulada en Estados Unidos que comenzó cuando los hombres blancos fueron a África y esclavizaron a la primera persona negra: “Son 400 años de esclavitud, más 200 de violencia estructural, institucional, racista, de segregación y un sistema castrario puritivista hacia las comunidades negras”. La difusión ya está lograda, todos se enteraron de lo que ocurrió: “Hay muchos videos donde las personas blancas se ponen delante de la policía y no las golpean o las separan. A las personas negras las apuntan, las golpean y le tiran gas lacrimógeno. Esto es poner el cuerpo en la lucha y no poner una foto negra en el instagram con el #BlackLivesMatter y nada más”. Para Nehuén la lucha no es separatista, hay que entender las diferencias para celebrarlas.

Federico Pita, politólogo de la UBA y activista afroargentino, fundador de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), resaltó que al momento de pasar del sistema esclavista al capitalista en Estados Unidos se fomentó el segregacionismo, las personas eran iguales en tanto sujetos, pero estaban separadas. En cambio, en nuestro país se llevó a cabo un proceso de asimilación que buscaba incorporar al sujeto al modelo “civilizatorio” a cualquier precio: “Hubo una promoción muy fuerte del Estado para importar cuerpos blancos y gente de Europa. De hecho, en el artículo 25 de la Constitución Nacional se establece como deber promocionar la inmigración europea, dándole la bienvenida a la gente blanca para que purifiquen la raza, dejando atrás al gaucho, al indio y al negro que vendrían a ser el atraso”.

Federico Pita, Presidente de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR).

Patricia Gomes es una activista afroargentina, feminista y anti racista, trabaja en el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Habló de la solidaridad que suscitó lo acontecido en Estados Unidos como “bastante acartonada” ya que cuesta reconocer lo que pasa en nuestro propio país. “Nosotros, como negros y negras sufrimos la persecución policial cotidianamente. Vamos caminando por la calle y nos piden documentos”. Gomes reconoció que nadie se hace cargo del racismo en Argentina ya que circula el mito que todos somos descendientes de europeos: “Hay una invisibilización histórica y sistemática que sufrió y sufre nuestra comunidad, una falta de consciencia sobre nuestra historia y nuestros orígenes, siempre hablamos de sacar a la abuela negra del closet”. Si no se reconoce a la población afrodescendiente, tampoco se puede reconocer el racismo: “Cualquier negro que uno ve, es cualquier cosa menos argentino”.

Las organizaciones que nuclean a africanos y afrodescendientes estiman que en la República Argentina viven alrededor de dos millones de personas de este origen. Pero el Censo de Población de 2010, que fue el primero en incluir una pregunta sobre pertenencia a esta comunidad, arrojó un total de 149.493 personas que se auto reconocen como afrodescendientes. Esto es el equivalente a un 0.4% de la población total. Es importante resaltar que según el mismo censo, el 92% de ellos nacieron en Argentina, aunque sigue asumiéndose que quienes tienen estos rasgos fenotípicos son extranjeros.

El Censo Poblacional es una de las pocas estadísticas donde se refleja a las comunidades racializadas. En los informes de violencia policial, femicidios, trabajo informal o indigencia no se toma en cuenta esa variable. Federico Pita explica que esta situación se da en Argentina bajo la excusa de que todos somos ciudadanos, entonces no se habla de raza: “Es mentira que toda la gente es igual, porque los negros son villeros y los ricos son blancos. Es un hecho absoluto de la realidad. Pero el relato argentino de poder invisibilizó la tensión racial en lo estadístico y en lo discursivo. La población europea nunca fue mayoritaria, siempre fue una minoría significativa. Sólo son mayoría en los espacios de toma de decisión”.

Presentación del periodico «El Afroargentino» en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini en 2018.

Los actos discriminatorios ocurren todos los días y se manifiestan en el ámbito laboral. “Gran parte de nuestra comunidad es pobre -afirma Gomes-, no tiene estudios y tiene trabajos informales”. En los medios se refuerzan los estereotipos y existe un racismo cotidiano que se demuestra a través de miradas, chistes o risas. Hay una triple opresión que sufren las mujeres de su comunidad: por ser mujeres, porque en general son pobres y porque son negras: “Existe la sexualización de las mujeres, pero las negras sufrimos la hipersexualización por los estereotipos que rodean a nuestros cuerpos, de sexualmente más fogosas y más salvajes. Estás en la calle esperando el colectivo y te preguntan cuánto cobras. Se creen que tienen derecho a invadir tu espacio personal, como la gente que ‘inocentemente’ te quiere tocar el pelo”.

Pincén denuncia que el racismo estructural e institucional no permite que las comunidades salgan de los barrios pobres, sólo les posibilita conseguir trabajos informales y con salarios bajísimos. “Las personas que están siendo perjudicadas no pueden hablar, porque apenas pueden sobrevivir. Tienen que alimentar a la familia.”. Las condiciones de vida crean ambientes violentos, donde se aprende que la representación de las comunidades negras, indígenas o pobres son asociadas con ladrones, vagos, marginales y enfrentados a la policía. Se genera impunidad y se justifican los asesinatos de estas comunidades porque “se lo merecen”, o “no quieren salir de donde están”. Pincén reflexiona: “Es un sistema donde la persona no quiere robar, pero quizá no le dan otra oportunidad de que pueda conseguir trabajo, ni pueda alcanzarle para comer, entonces ¿cómo hace esa persona para vivir?”.

Los actos de racismo, en su mayoría, quedan impunes. Las multas contempladas en la Ley Nacional contra la Discriminación no son aplicadas y no hay resarcimiento a las víctimas. La cantidad de denuncias efectuadas en el INADI, entre los años 2014 y 2017 , fueron 9.266 y sólo el 9.3% están relacionadas con la nacionalidad o etnia del denunciante y un 0.5% son específicas de afrodescendientes. “En general -señala Gomes-, las denuncias por racismo son muy bajas en porcentajes porque la gente no las hace. El trabajo de las organizaciones es empujar a hacerlo, aun sabiendo que muchas veces se archivan. La información estadística es importante porque si el Estado argentino empieza a ver al racismo como un problema, puede existir una política específica para combatirlo. Si no se denuncia el problema, sigue sin existir para el Estado”.

“¿Cómo es que el racismo sigue existiendo y quién lo sostiene?», se pregunta Federico Pita.

Pita estudió en la Facultad de Sociales de la UBA, en la currícula de su carrera no encontró autores afrodescendientes y entre sus compañeros tampoco había personas racializadas. “La realidad es que la mayoría de quienes van a la universidad son blancos y en la sociedad argentina la mayoría somos negros. Cuando uno hace extensión universitaria en un barrio piensa en gente oscura, no hay que mentir, por eso incomoda el tema. Nadie quiere ser racista, pero para no serlo hay que reconstruirse, no hay que taparse los ojos”. En este sentido señaló que quienes quieren que las cosas sean diferentes deberían indignarse más: “¿Por qué no te indigna estar en el aula y ver que a tu alrededor son blancos como vos? ¿Realmente pensás que los negros son unos vagos que no quieren estudiar o que no les da la cabeza?”.

Pita invitó a pensar si la subestimación que existe del racismo de los bienintencionados no es más letal que la militancia de los racistas confesos, porque quienes admiten abiertamente ser racista son muy pocos y entonces: “¿Cómo es que el racismo sigue existiendo y quién lo sostiene? Probablemente la displicencia, la complicidad y la tolerancia del resto”. La lucha por el cupo laboral de afrodescendientes y pueblos originarios es un debate necesario: “No se trata solo de visibilidad y que se hable del tema, es algo más sencillo y concreto, pero difícil de hacer. Un par de varones blancos y un par de mujeres blancas, menos pero algunas, se tienen que levantar. Si hay veinte sillas hay que repartir en partes iguales.” El peligro de no hacerlo es generar una máquina de reproducir desigualdades.

La agrupación Xango está recibiendo donaciones de dinero y comida para ayudar a 30 familias de la comunidad afro. También, varios espacios están recaudando para ayudar a la comunidad Qom en los distintas partes del país. El violento ataque que recibió esta comunidad fue difundido por los medios. Pincén lamentó que haya que llegar a este punto para que se tome consciencia: “Cuando termine lo que pasa en Estados Unidos ¿les vamos a seguir importando? ¿Van a seguir luchando por nosotros? ¿Van a poner el cuerpo? ¿O van a seguir diciendo que son todos unos negros de mierda?”.

Jun 4, 2020 | DDHH, Novedades

De los 22 acusados, 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad.

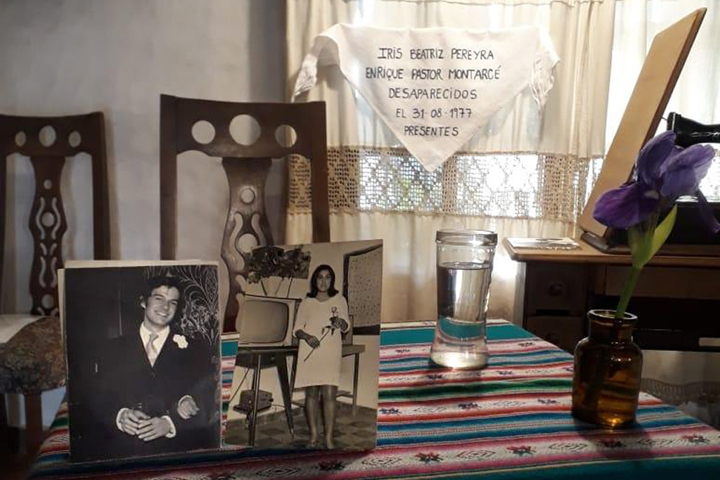

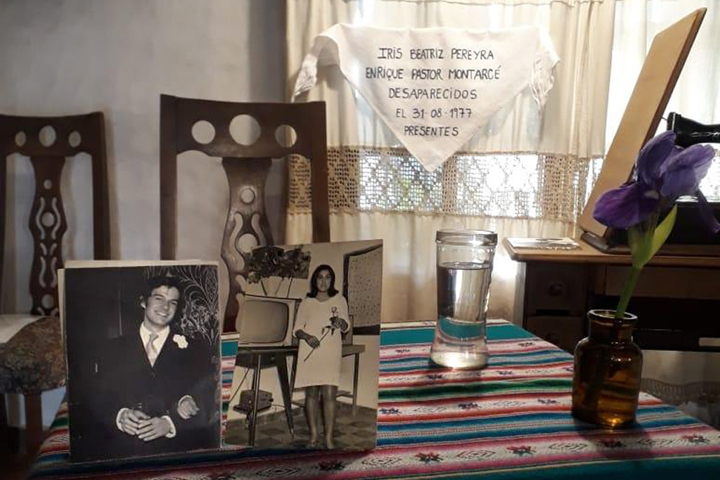

La Megacausa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo se reanudó ayer con la segunda audiencia virtual de testigos por el caso conocido como “Ferroviarios”. Jorge Catnich declaró por el secuestro y desaparición de su hermano Juan Carlos y de su cuñada, Leonor Landaburu. Nora Beatriz Montarcé, testimonió por el secuestro y desaparición de su padre Enrique Pastor Montarcé y su madre Iris Beatriz Pereyra.

Las declaraciones de ayer, como la de la semana pasada, fueron familiares de desaparecidos obreros ferroviarios de la empresa Ferrocarriles Argentinos, en su mayoría militantes de base de los ramales Mitre y Belgrano, algunos de ellos integrantes de la Juventud de Trabajadores Peronistas.

El 31 de agosto de 1977, Juan Carlos Catnich y Enrique Pastor Montarcé fueron detenidos cerca del mediodía en los galpones ferroviarios de José León Suárez, donde trabajaban. A las pocas horas se llevaron de su domicilio a Iris Beatriz Pereyra, esposa de Enrique, y a Leonor Landaburu, compañera de Juan Carlos Catnich, quien estaba de reposo absoluto por su embarazo de ocho meses.

Hubo al menos 323 víctimas que pasaron entre los años 1976 y 1978 por el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Campo de Mayo y fueron secuestradas en la Zona de Defensa IV. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 militares, de los cuales 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad. En esta causa están imputados los represores Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.

Nora Montarcé tenía dos meses cuando desaparecieron sus padres.

Palabra de hermano

El primero en enterarse de la desaparición de Juan Carlos Catnich fue su padre a través de un colega ferroviario, en San Juan, dado que en ese momento residía allí, lejos de su hijo. Fue quién hizo llegar la dolorosa noticia a Jorge Catnich.

De la desaparición de su cuñada se enteraron por María Esther Landaburu, la hermana de Leonor, que vivía junto a ella en un departamento en el barrio porteño de Flores. Cuando volvió del trabajo, encontró colillas de cigarrillo en la puerta de la casa y al entrar, las cosas revueltas y el departamento vacío, su hermana no estaba. “Suponen que entraron con las llaves de Juan Carlos, porque la cerradura no estaba forzada y las llaves de Leonor estaban dentro”, declaró Jorge Catnich.

Luego de enterarse de la desaparición de Juan Carlos y Leonor, Jorge Catnich y su padre viajaron a Buenos Aires para averiguar sobre el paradero de Juan Carlos y su esposa. Allí se encontraron con el hermano mayor de Leonor, Roberto Landaburu, con quienes presentaron los primeros habeas corpus y denuncias correspondientes.

El padre de Juan Carlos se acercó a José León Suárez para iniciar averiguaciones. “No acompañé a mi papá porque ser joven y estar averiguando este tipo de cosas también era sospechoso”, explicó Jorge. Compañeros de trabajo de Juan Carlos le contaron que el 31 de agosto alrededor de las 11 de la mañana se presentaron dos personas de civil diciendo que eran policía de tráfico, que los acompañen porque los necesitaban para declarar por un conflicto en Retiro. Adelantaron que no era nada grave, y que en dos horas estarían de vuelta. Pero nunca volvieron.

Tiempo después Jorge Catnich volvió a Buenos Aires. “La persona que había avisado a mi padre en San Juan sobre la desaparición de mi hermano me pasó el contacto de un tal Zamora, compañero de militancia que después supe que era dirigente del gremio de la Fraternidad. Habían compartido una reunión días antes de su desaparición y cuando se enteró lo acontecido se escondió en el Tigre, fui a visitarlo a ver si tenía más información pero él no sabía nada”.

La búsqueda continuaba, sin embargo no lograban dar con el paradero de Juan Carlos. Tiempo después, Jorge volvió a Buenos Aires y pidió ayuda a un oficial de la Policía Federal, Felipe Jalil, casado con una prima de su madre: “Nos pasó a buscar un chofer y nos llevó a un edificio de la policía para averiguar por mi hermano. Mientras esperaba, por la ventana que daba al playón de estacionamiento del edificio, vi cómo cargaban camionetas con armas. Me asusté mucho al ver con mis propios ojos la impunidad con la que se manejaban. Por mi hermano, me recomendó que dejara de insistir, que lo mejor que podía hacer era volver a San Juan”.

En averiguaciones futuras, gracias a la recomposición de relatos e información brindada por testigos, familiares y organismos de Derechos Humanos, llegaron a la conclusión que habían sido llevados a Campo de Mayo. “Ese mismo día, más temprano, se habían llevado de su casa a (Egidio) Battistiol y a su familia, parece que era una avanzada contra un grupo de ferroviarios militantes y sus familias. Luego soltaron a Ema Battistiol y Sandra Battistiol bajo amenaza de muerte y mucho tiempo después ellas declaran haber visto a una mujer vestida tal cual estaba mi cuñada, Leonor Landaburu, el día que se la llevaron”.

La declaración de Jorge Catnich terminó con un pedido de justicia, para que los culpables cumplan condena en cárcel común perpetua y efectiva. También celebró la adaptación del juicio al formato virtual ya que, pese a la situación extraña en la que se llevó a cabo la audiencia, “ha llegado de una vez y bienvenida sea”

Palabra de hija

Al mediodía del 31 de agosto de 1977, junto con Juan Carlos Catnich, detuvieron a Enrique Montarcé en los galpones ferroviarios de José León Suárez. Por la tarde secuestraron a su compañera, Iris Pereyra, que luego de darle un beso en la frente, despidió a su hija de dos meses para siempre.

Con la autorización del juez para tener entre sus manos una foto de sus padres y la compañía física de una persona, Nora Beatriz Montarcé -hija de Enrique Pastor Montarcé e Iris Beatriz Pereyra- declaró sobre la desaparición forzada de sus padres.

Nora tenía dos meses cuando se los llevaron. La información provista por su abuela materna Beatriz Vivero, quien la cuidó y crió desde entonces, le permitió conocer lo ocurrido ese día y también recuperar la información sobre sus orígenes.

Beatriz Vivero y Roberto Alside Pereyra, los abuelos de Nora, vivían en San Cristobal, Santa Fe. Allí recibieron un telegrama desde Buenos Aires que decía “mamá volvé pronto”. Viajaron a ver qué pasaba. Cuando llegaron a la casa de su hija Iris, encontraron que estaba deshabitada. Los dueños del terreno (que vivían al fondo) tenían en brazos a su nieta. “Ellos le contaron a mi abuela lo que había pasado: varios autos blancos cortaron la calle Pasteur de la localidad de Pacheco, ingresaron al domicilio y robaron todo, hasta mi DNI, hasta los recuerdos, no dejaron nada”.

Luego, tras un golpe en la cabeza con el dorso de un arma, metieron a la fuerza a su madre en un baúl del auto y, antes de irse, dejaron un papel con la dirección a la que debían llevar a Nora. “Los dueños del terreno no encontraron esa dirección y volvieron, quedé a su cuidado hasta que apareció mi abuela”.

A partir de allí Beatriz Vivero, la abuela de Nora Montarcé, inició una incansable búsqueda sobre el paradero de su hija y de su yerno. “Fue ella quien de puño y letra inició un habeas corpus apoyada por mi padrino, el doctor Santillán. Me decía que gracias a mí seguía adelante, que yo era el motor para levantarse día a día y continuar”. Nora describió la valentía de su abuela y la de otras madres y abuelas en esta búsqueda. Fueron ellas quienes lograron que se publicara en el diario la lista de desaparecidos donde figuraban su padres y muchos jóvenes más. “También se organizaron para hacer la denuncia a distintos espacios de la Iglesia. Hicieron una carta al cardenal del momento, hasta hicieron petitorios al Papa. También mi abuela paterna hizo la denuncia correspondiente a la CONADEP”.

Dónde llevaron a Enrique Pastor Montarcé e Iris Beatriz Pereyra se supo mucho tiempo después, gracias al trabajo de organismos de Derechos Humanos y a sobrevivientes y testigos que en su momento aportaron información y declararon haber visto un grupo de ferroviarios y sus compañeras y familiares en “El Campito”, uno de los centros de reclusión en Campo de Mayo. Fueron Lorena y Flavia Battistiol, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo e hijas de Egidio Battistiol y Juana Colayago –los primeros secuestrados de la caída de los ferroviarios-, quienes se acercaron con esta información a Nora Montarcé.

Para cerrar la declaración, Nora leyó una carta que condensa años de dolor, de búsqueda y militancia. En ella agradeció especialmente a Abuelas de Plaza de Mayo, a las hermanas Battistiol, y a otros sobrevivientes que están dando testimonio para dar luz con memoria verdad y justicia a una realidad oscura. Agradeció también a su abuela Beatriz, quien lamentablemente murió sin saber el paradero de su hija. Mencionó la importancia de conocer la propia historia y lo doloroso que resulta la existencia de desaparecidos en democracia. “Seguimos soñando con un mundo más justo, más solidario, donde no haya tanta desigualdad. No podemos permitirnos ni un poco dudar sobre esto, tenemos que creer que es posible, porque ese era el sueño de mis padres, ese era el sueño de una generación y el mío también, por eso tenemos el legado de continuar lo que ellos comenzaron”. Como sello final del documento, una consigna que atraviesa la memoria de toda la sociedad: “¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre!”

Jun 4, 2020 | Comunidad, Novedades

Paraguay es uno de los pocos países que ha logrado contener al covid-19. Los contagios registrados hasta ahora son solo 1.013, dentro de los cuales 700 son personas repatriadas provenientes principalmente de España y Brasil. Los casos de fallecidos se mantuvieron en 11 en las últimas dos semanas: es el menor número registrado en Latinoamérica hasta hoy. Estos resultados se le atribuyen al rápido accionar del gobierno, que fue uno de los primeros en la región en decretar el cierre de fronteras y de escuelas, en suspender las actividades de concurrencia masiva, y en imponer la cuarentena obligatoria desde el 11 de marzo.

Pero las severas restricciones que resguardan la salud de la población afectaron a nivel económico. El presidente Mario Abdo Benítez comprende que el panorama financiero no es favorable. Su gabinete admitió que la situación se agravaría; por lo pronto, se propuso solicitar un préstamo de 1.600 millones de dólares al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), al Banco Mundial y a Banco Interamericano de Desarrollo.

El país fronterizo está llevando a cabo una gradual salida del aislamiento con una “cuarentena inteligente” que consistirá en retomar algunas actividades de acuerdo a cuatro fases. En cada una de ellas se liberará a sectores seleccionados y se suprimirán determinadas pautas de restricción de circulación. Actualmente se encuentra en la fase 2, y se asegura que más de 800 mil personas retomarán sus labores. Para la comunicadora social Adelaida Galeano, esta será la oportunidad de “saber con certeza si hay una mayor incidencia de la circulación comunitaria del virus. Las pruebas ahora se realizarán de forma aleatoria, ya no solo a gente con síntomas”.

Según informó el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Daniel Mazzoleni, esta nueva etapa permitirá la reapertura de locales comerciales, eventos religiosos con un público menor a 10 personas, y extensión de horario para realizar actividad física al aire libre. Las fronteras seguirán cerradas, las clases serán de manera no presencial, las oficinas no esenciales continuarán ejerciendo el trabajo a distancia, y los eventos masivos públicos seguirán suspendidos.

Secuelas económicas y precarización laboral

El sector turístico será uno de los últimos en reintegrarse al mercado debido al refuerzo de controles fronterizos por el aumento de casos en Argentina y Brasil. La agente de viajes corporativos Mónica Costas argumenta que, a estas alturas, son excepcionales las posibilidades de mantener a flote esta clase de negocios. El Estado le otorgó la mitad de un sueldo mínimo durante dos meses, junto con la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por noventa días. Asimismo, señala que otras áreas que enfrentan dificultades económicas, como la industria hotelera y gastronómica, consideran reabrirse en los próximos días, pese a no estar formalmente autorizados para ello. “Todos estos negocios que tenían previsto abrir recién en la etapa 4, hoy se revelaron y dijeron ‘basta, debemos trabajar para seguir viviendo’”, dice Costas.

La industria exportadora es un sector de gran peso a nivel monetario y, aunque deba enfrentarse a una limitación crucial por el cierre de fronteras, resiste a las limitaciones. Yanice Figueredo Quintana trabaja en una naviera multinacional y asegura que la empresa ha sufrido un considerable cambio. “El presupuesto general de la empresa tuvo que bajar un porcentaje alto, destinado a compras de insumos para la oficina, presentes para los funcionarios, entre otros, ya que muchos clientes no pueden cumplir con los pagos. De todas maneras, es un negocio que no para, ya que la importación y exportación de alimentos es siempre necesaria”.

“La gente necesita trabajar para subsistir. Si no mata el coronavirus, el hambre matará a la gente”, se enoja Yanice para justificar la urgencia de mayor flexibilización. “Es un riesgo levantar la cuarentena, pero se debe aprender a vivir y retomar las labores respetando las medidas de higiene. No podemos continuar encerrados. La gente necesita salir a trabajar. No todos tienen el privilegio de poder hacer home office”.

Galeano explica que la prensa también se vio afectada ante las medidas implementadas y sus consecuentes dificultades financieras. Ya son más de 300 despedidos en esta área, y otros tantos trabajadores independientes pierden espacios en radio y televisión ante una notable reducción de auspiciantes. La precarización laboral, moneda corriente en el ámbito mediático, creció también. “Existen constantes denuncias del trabajo en los medios por esta situación. Muchos deben desempeñar dos o tres roles en simultáneo, trabajando en horarios indeterminados y sufriendo la falta del cumplimiento de los derechos laborales, que soportan todo esto ante el temor de quedar sin empleos”, expone la comunicadora.

Corrupción y renuncias

La incertidumbre también se expresa a nivel político y social. En el marco de la emergencia sanitaria, fueron numerosas las denuncias por corrupción de diferentes instituciones y funcionarios públicos. Desde el ámbito mediático, Galeano explica que “la difusión y monitoreo de las compras y los informes elaborados por instituciones como la Contraloría General de la República llevaron a muchos medios a la difusión de casos de corrupción generados por los fondos de emergencia, que derivaron en renuncias de varias altas autoridades y una serie de cuestionamientos al propio Ministerio de Salud”.

Uno de los casos más difundidos fue el despido y posterior arresto domiciliario del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Édgar Melgarejo, por sobrefacturación en la compra de mascarillas por 120 millones de guaraníes. La ex titular de Petropar, Patricia Samudio, también hizo eco alrededor del mundo tras su compra de cinco mil botellas de agua tónica para “combatir la pandemia”. La directora general de Vigilancia Sanitaria, Lourdes Rivaldi, renunció al ser cuestionada por la falta de respuestas a empresas que solicitaron permisos para producir y comercializar desinfectantes.

“En otras circunstancias, no hubiésemos podido desarticular esta red de corrupción. La gente misma iba encontrando pruebas y denunciando a los funcionarios”, asegura Costas ante la notable participación de la prensa y de los ciudadanos para investigar aquellos casos por sus propios medios y deshilar el subregistro de información. “El paraguayo va a despertar con una consciencia diferente de esta pandemia, con ánimos de involucrarse”.

Jun 3, 2020 | Culturas, Novedades

La pandemia del coronavirus se metió por la ventana y cambió todo lo que se conocía como “normal” hasta el momento. En este contexto, uno de los tantos sectores golpeados por la emergencia sanitaria es el artístico; la música, el teatro, el circo, entre otras expresiones. Las puertas del arte presencial se cerraron y, con ellas, las nuevas estrategias para sobrevivir a este momento se pusieron en marcha. ¿Cómo pensar un teatro sin cuerpo? ¿Un arte sin aura? ¿Inaugura una nueva época cultural o es una situación de emergencia en espera de abrir las puertas como siempre?

“Es difícil hacer futurología porque lo que más hay son preguntas, cómo hacer posible que se produzca teatralidad en este contexto”, planteó Ivanna Soto, editora en Revista Ñ, con un posgrado en Gestión Cultural y la carrera de Dirección Escénica de la Universidad Nacional de las Artes en curso. «Ya se está pensando un protocolo para seguir produciendo, enlazado con el reclamo por la emergencia cultural”, explicó. Es una propuesta tentativa para salir de este momento, que también se agrava porque la crisis económica impacta en esta emergencia cultural.

Parte de los que piensan cómo seguir haciendo teatro en este contexto se organizaron en el Profesores y profesoras independientes de teatro (PIT), una agrupación formada en cuarentena que empezó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y rápidamente se replicó en todo el país. Lorena Vega, actriz, directora y docente, forma parte del PIT de CABA y, en conversación con ANCCOM, explicó cómo es el protocolo que quieren discutir con las autoridades: “Estamos intentando iniciar un diálogo con las autoridades de Cultura, tanto a nivel ciudad como nación para poner en discusión un protocolo. Queremos afinarlo para que pueda ser una herramienta para volver al trabajo cuando se flexibilice la cuarentena”.

El protocolo implica que el teatro se adapte al distanciamiento social como cualquier sector laboral: entrar con la distancia necesaria, que haya un lugar para dejar el calzado y no aglutinar los baños ni lugares comunes. También se planteó armar un diagrama para reacomodar la circulación de la gente, que las clases sean con menos personas y más cortas, y que en vez de ir a un teatro que quede más lejos, se pueda tener las clases con otro profesor en un teatro de una zona más cercana.

El coronavirus no sólo hizo evidente la crisis sanitaria que podía ocurrir si había un colapso en la cantidad de contagios, sino que evidenció problemas estructurales en todos los ámbitos de la sociedad. “El sector viene golpeado desde antes de la pandemia y esto lo agudiza muchísimo, porque en los últimos años, sobre todo en CABA donde hay muchos teatros, y muchos independientes, hay demasiados actores y actrices y muy poco trabajo”, comentó Cristina Fridman, actriz y productora, integrante del mítico grupo teatral liderado por Claudio Gallardou “La Banda de la Risa”. Fridman plantea que esta situación puso en evidencia que la cultura tiene que ser tratada por los gobiernos de otra manera. A pesar de que el Ministerio de Cultura está dando subsidios para paliar la crisis, los actores y actrices que tienen grandes capacidades de ahorro, no son muchos. “Hay que pensar cómo hacer para que el sector no sea tan vulnerable, pandemia de por medio o no”, aseguró Firdman y enfatizó en lo necesario que se vuelve el arte en momentos como éstos para la salud. “Hay países, independientemente del color político del gobierno de turno, donde a la cultura la resguardan, porque es un patrimonio nacional que acá debería ser considerado parte de la canasta básica”, agregó.

En esta cuarentena, las plataformas de CINEAR, Teatrix y los vivos de Instagram donde los artistas hacen presentaciones “a la gorra virtual” se llenaron de visitas. La cultura es vital y necesaria y Fridman ve en eso una respuesta de la gente a la cultura que acude a ella en tiempos difíciles. “El virus paró a todos los teatros del mundo y puso en evidencia cómo el sector de la cultura está absolutamente desprotegido por las políticas (no) culturales. La presencia del Estado tiene que resguardar el patrimonio cultural del pueblo”, expresó, haciendo hincapié en lo que considera fundamental: poner sobre el tapete la política cultural, un consumo de primera necesidad que no se tiene que tocar nunca.

Entre las diferentes estrategias para sobrevivir económicamente, Fridman mencionó a los artistas solidarios, “un movimiento que se armó ahora para entregar bolsas de comida a actores y actrices que no tiene para comer” y expresó su preocupación por la gente del circo, que la cuarentena atrapó viviendo en carromatos y en lugares donde no tienen asegurado cómo resolver lo mínimo. Lorena Vega planteó la necesidad de ayudarse entre todos los que pertenecen al sector y a otros que también lo necesitan, con acciones como las del teatro independiente para apoyar a la organización social La Poderosa.

¿Cómo se configura un nuevo teatro de cuarentena? ¿Cuáles son las estrategias para seguir haciendo arte sin presencia? “Hay formas de pensar un cuerpo virtual, pero el teatro virtual es otra cosa. Una idea es pensar el uso del cuerpo virtual para una escena y otra hacer teatro por zoom”, aclaró Soto. La importancia reside en que este momento obliga a hacer las cosas de cierta manera, pero no por elección. “Es un teatro pensado desde la emergencia y la limitación, no es un teatro elegido”, agregó. El compromiso hacia la obra no es el mismo, según Soto, si se aprieta un botón desde casa y listo, que cuando se va al teatro. “Ver al actor en vivo es otra cosa, hay una comunión espacio-temporal que no se puede dejar de lado. Estamos ahí, aquí y ahora, el actor, yo y los otros espectadores, que no sólo compartimos el espacio real sino el tiempo y espacio que plantea la ficción”, puntualizó.

La presencia era un factor fundamental en el teatro y hoy se encuentra impedida. “La comunión de espectadores es imprescindible porque hay algo en la presencia que se produce ahí con el actor y los espectadores que no es igual. El teatro es completamente artesanal, no es lo mismo ver a los espectadores por zoom”, esclareció Soto. La estrategia es válida para los tiempos que corren, pero está pensada desde la limitación.

El Teatro Cervantes abrió una convocatoria para obras de teatro que se monten y filmen a teatro cerrado. Fue una estrategia buscada para dar trabajo en este momento a los trabajadores de la cultura. “También se está pidiendo que en los canales de aire vuelvan a pasar ficciones o películas nacionales para que, a través del SAGAR, la sociedad de derechos de intérpretes, el actor y actriz pueda cobrar algo”, agregó Firdman. El desafío sigue siendo el mismo, ¿cómo pensar en el teatro a futuro? En septiembre suelen empezar a planearse las funciones de verano y se ponen en marcha los ensayos, pero si el teatro aún está cerrado la duda es cómo poder planificar una actividad que aglutina tanta gente. “Este es el medio artístico más sensible, porque se hace entre personas que se tocan sin tener en cuenta un riesgo de contagio”, mencionó Soto. Pensar la creación desde el impedimento físico, que nunca estuvo antes, implica un desafío central.

“La creatividad es lo último que se debe perder, porque además siempre caracterizó al teatro argentino hacer desde la nada y así y todo hacerlo bien, pero el teatro no se debe convertir en eso”, advirtió Soto. En respuesta a esa necesidad están los protocolos que elevó el PIT al Ministerio de Cultura para volver a dar clases y hacer teatro con los cuidados requeridos. “Está bien en tiempos de crisis buscar otras alternativas, pero que esto no se convierta en la norma porque, también, hay mucha en situación de precariedad”, mencionó. En el mismo sentido, Lorena Vega alentó que se compartieran filmaciones de las obras, pero dejó en claro que se tratan de documentos. “Está buenísimo porque hay mucha demanda y también abre más posibilidades laborales, sobre todo para los que trabajan con equipos audiovisuales, pero considero que es un documento. Esta situación puso de manifiesto que documentar los trabajos y hacerlo bien también es importante”, declaró.

El teatro va a seguir existiendo y repensándose continuamente, en espera de poder abrir sus puertas sin cuarentena, pero con protocolos de salud. “En Italia van a abrir los teatros en junio y es esperanzador”, mencionó Soto. Tener esa perspectiva de Italia, que es un país donde realmente se vivió la crisis del coronavirus, parece alentador. “Después hay que ganar la confianza del público para volver”, planteó, pero también aseguró que “no hay que subestimar la necesidad del público por el teatro y es evidente que va a volver a las salas porque confían en esa necesidad”.

May 29, 2020 | Novedades

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=yJZYD10W1V8]

May 29, 2020 | Comunidad, Novedades

Eugenia Zelaya vive con sus hijos, su nuera y su nieta en el Barrio Mugica, donde también es una de las referentes del comedor “Huellitas de niños”. El pasado viernes 22 de mayo test de covid-19 dio positivo y desde entonces se encuentra internada en el Sanatorio Municipal Julio Méndez, en el barrio porteño de Caballito. Eugenia, quien además es diabética, dialogó con ANCCOM y detalló la dura realidad de la villa 31.

“Tuve que ir al Hospital Piñero para hacerme el hisopado. Nos hicieron esperar a todos juntos en el estacionamiento, sin sillas y con frío. Armaban un listado y te atendían si estabas. Muchos se cansaban de esperar y se iban. No sé qué pasó con esa gente, si se los localizó o si alguien se preocupó en buscarlos”, relata.

“Los médicos del Centro de Salud del barrio son los que se ocuparon de mi situación. Ellos fueron los que llamaron a mi familia para decirles que se queden adentro, aislados, y les dieron indicaciones acerca del hisopado”, agrega.

Según cuenta, el protocolo funciona gracias a la presión que hay desde muchos espacios. Su comedor se articula con el Centro de Salud y, junto con las organizaciones sociales, se encargan de designar por manzana médicos, enfermeros y trabajadoras sociales.

La Iglesia también participa del entramado solidario y, con los mismos vecinos, ha generado una red de contención para los adultos mayores. “Se entregan bolsones de comida y se les pregunta si necesitan algo. También identificamos a las familias que requieren ayuda y a quienes están en situación de calle. Es un trabajo de hormiga”, dice.

Tras una semana, Eugenia aún no sabe si toda su familia está infectada. Hasta el momento, tres de sus cuatro hijos son positivos. Su nuera y su nieta todavía aguardan los resultados. La incertidumbre que padece Eugenia –por su salud y la de sus seres queridos– la experimentan todos los que viven en los barrios populares.

En la Ciudad de Buenos Aires, después de que se triplicaran los casos en pocos días, el Ejecutivo porteño instaló 50 postas sanitarias en la entrada y salida de los barrios para higienizar y desinfectar a quienes ingresen. Asimismo, el Gobierno nacional amplió el operativo DetectAr en los barrios de Retiro, Ricciardelli (1-11-14) y Zavaleta (21-24) para identificar casos positivos, en conjunto con el programa “El barrio cuida al barrio” del área de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por Carolina Brandariz.

Esta iniciativa, explica la funcionaria, junto con el protocolo y el rol de referentes sociales, pretende garantizar el mayor aislamiento posible en los barrios vulnerables cuyos habitantes sufren condiciones de hacinamiento y no tienen acceso a servicios esenciales, además de promover medidas de cuidado, autocuidado y prevención.

Brandariz, referente del Movimiento Evita, cuenta que tuvieron que modificar el lugar de espera de los resultados: “En un primer momento, los centros de aislamiento se habían pensado para situaciones de sospechosos positivos que conviven con familiares que salen y entran. Ahora, el hisopado se está haciendo en los hoteles en vez de las casas. Si da positivo, vas al hospital”.

Desde su área hacen hincapié en la necesidad de cambiar ciertos hábitos como compartir el mate e higienizarse las manos. “Tenemos que cambiar para cuidarnos, sabemos que el distanciamiento social es difícil en las ferias del barrio, pero esto se debe modificar. También se triplicó la demanda en los comedores y por eso, para garantizar el aislamiento, debemos proveer alimentos a los comedores y a las casas”, subraya.

Mientras tanto, en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, otra de las zonas de la ciudad más afectadas por el covid-19, los vecinos, junto con organizaciones sociales, docentes y personal de salud, se manifestaron el martes 27 de mayo para denunciar falencias en el operativo DetectAr y exigir protocolos específicos para los barrios populares e insumos para los hospitales.

Allí también la Iglesia juega un papel importante. El padre Juan Isasmendi, de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo –que lleva 45 años en el barrio–, convocó al Ejército, en acuerdo con los vecinos, para que instale una cocina de campaña frente al comedor de la iglesia donde están repartiendo 4 mil platos de comida por día.